[ pág. 351 ]

ÉPOCA MAGDALENICA — CLIMA Y VIDA DE LOS MAMÍFEROS EN EUROPA — COSTUMBRES Y VIDA DE LOS CROMAGNONES; SU INDUSTRIA DEL SÍNDROME Y EL HUESO; SU DISTRIBUCIÓN — DESARROLLO DE SU ARTE: GRABADO, PINTURA, ESCULTURA — ARTE EN LAS CAVERNAS — CLÍMAX DEL ARTE Y LA INDUSTRIA MAGDALENICA DE LOS CROMAGNONES — APARENTE DECLINACIÓN DE LA RAZA.

La época artística e industrial del Magdaleniense es, con mucho, la más conocida y fascinante de la Edad de Piedra Antigua. Este período constituye la culminación de la civilización paleolítica; marca el máximo desarrollo de la raza cromañona, antes de su repentino declive y desaparición como tipo dominante en Europa occidental. Los hombres de esta época son conocidos comúnmente como los magdalenienses, tomando su nombre de la estación tipográfica de La Madeleine, al igual que los griegos, en su etapa más avanzada, tomaron su nombre de Atenas y fueron conocidos como atenienses.

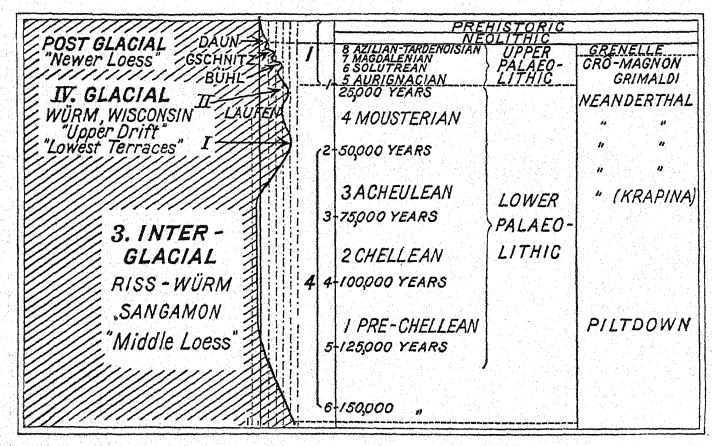

Asignaríamos la fecha prehistórica mínima de 16.000 a.C. para el comienzo de la cultura Magdaleniense, y ya que hemos asignado al comienzo de la cultura Auriñaciense la fecha de 25.000 a.C., deberíamos permitir 9.000 años para el desarrollo de las industrias Auriñaciense y Solutrense en Europa occidental.

¶ Introducción. Desarrollo industrial y artístico

Si bien se conoce bien esta cultura, su origen se ve oscurecido por su escasa o nula conexión con la industria solutrense precedente, la cual, como hemos señalado (p. 331), parece una invasión técnica en la historia de Europa occidental y no una parte inherente de la línea principal de desarrollo cultural. Así, Breuil1 observa que parece como si los elementos fundamentales de la cultura auriñaciense superior hubieran contribuido, por alguna ruta desconocida, a constituir el núcleo de la civilización magdaleniense mientras el episodio solutrense se desarrollaba en otros lugares. De nuevo, el arte magdaleniense temprano guarda sorprendentes semejanzas con el arte auriñaciense superior de los Pirineos, especialmente con el arte parietal, como lo demuestra la comparación de los grabados auriñacienses de Gargas con los del Magdaleniense temprano de Gombarelles. Además, el mismo autor observa que, si hay un hecho prehistórico cierto, es que la primera cultura Magdaleniense no evolucionó a partir del Solutrense, que estos Magdalenienses eran recién llegados al oeste de Francia, tan poco hábiles en el arte de dar forma y retocar pedernales como lo fueron sus predecesores. Se encuentran antiguos hogares Magdalenienses en muchas localidades cercanas a los niveles de las industrias del Solutrense superior con sus puntas de lanza con hombros ('pointes à cran) y un trabajo de sílex altamente perfeccionado. Sin embargo, los Magdalenienses muestran una desviación radical del tipo Solutrense de trabajo de sílex; tanto en Dordoña (Laugerie Haute y Laussel) como en Charente (Placard) las astillas de sílex son masivas, pesadas, mal seleccionadas, a menudo de mala calidad y mal retocadas, a veces casi a la manera eolítica; Al mismo tiempo, abundan los pedernales fortuitos, es decir, los punzones y herramientas de grabado hechas con astillas de cualquier forma accidental. Para estas personas, los utensilios de sílex parecen tener una importancia secundaria; aunque los pedernales son muy numerosos, no presentan la perfección de la técnica solutrense; la punta de lanza de hoja de laurel y la punta de dardo con hombro han desaparecido por completo, pero se emplea una gran variedad de formas más pequeñas de grabado y cincelado para fabricar los utensilios de hueso y cuerno. ¡Qué contraste con los hermosos pedernales, tan finamente retocados y de materiales tan cuidadosamente seleccionados, que se encuentran en las mismas estaciones de los estratos solutrenses medio y superior!

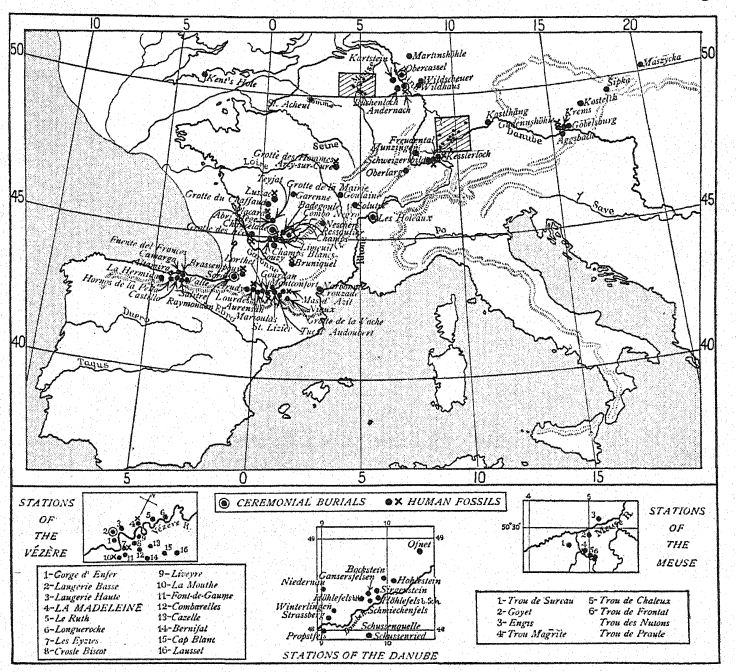

Así, Breuil, siempre predispuesto a creer en una invasión cultural más que en un desarrollo autóctono, se inclina por la teoría del origen oriental de la industria magdaleniense, ya que esta no falta ni en Austria ni en Polonia; Obermaier ha descubierto dos yacimientos de antigua industria magdaleniense en las estaciones de loess de Austria, mientras que en la Polonia rusa, la gruta de Maszycka, cerca de Ojców, exhibe labrados óseos similares a los hallados en la gruta de Placard, Charente, en las capas inmediatamente posteriores a la base del Magdaloniense. El hecho de que cerca de los Urales se haya encontrado también una peculiar cultura magdaleniense, cuyo origen no es occidental, nos inclina a creer que esta se extendió de este a oeste y, posteriormente, hacia el Báltico.

Esta teoría del origen oriental de la industria magdaleniense debe, sin embargo, enfrentarse, en primer lugar, a la contundente contraevidencia de la estrecha afinidad entre el arte auriñaciense y el magdaleniense, que el propio Breuil ha hecho todo lo posible por demostrar; en segundo lugar, a la identidad física, mental y, especialmente, artística de la raza cromañona en las épocas auriñaciense y magdaleniense. El reciente descubrimiento de dos esqueletos cromañones junto con dos herramientas de hueso tallado de tipo magdaleniense, en Obercassel, a orillas del Rin, vincula el arte con esta raza y con ninguna otra, porque, como señalamos anteriormente, el instinto y la habilidad artística no pueden transmitirse de una raza a otra como la técnica de una artesanía. El propio Breuil2 ha afirmado positivamente que todo el desarrollo del arte del Paleolítico Superior en Europa fue obra de una sola raza: de ser así, esta raza no puede ser otra que la cromañona.

Por lo tanto, debemos retomar la explicación ofrecida en un capítulo anterior: que la técnica solutrense fue una intrusión [ p. 354 ] o una invasión, ya sea traída por otra raza o adquirida de los artesanos de alguna raza oriental, tal vez la de Brünn, Brüx y Predmost. Es muy difícil explicar por qué se perdió el arte de fabricar estas perfectas puntas de lanza, dardo y flecha solutrenses, ya que parecen ser los instrumentos de guerra y caza más efectivos jamás desarrollados por los artesanos del Paleolítico.

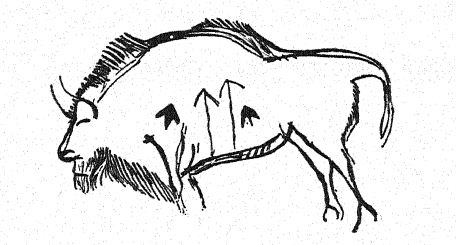

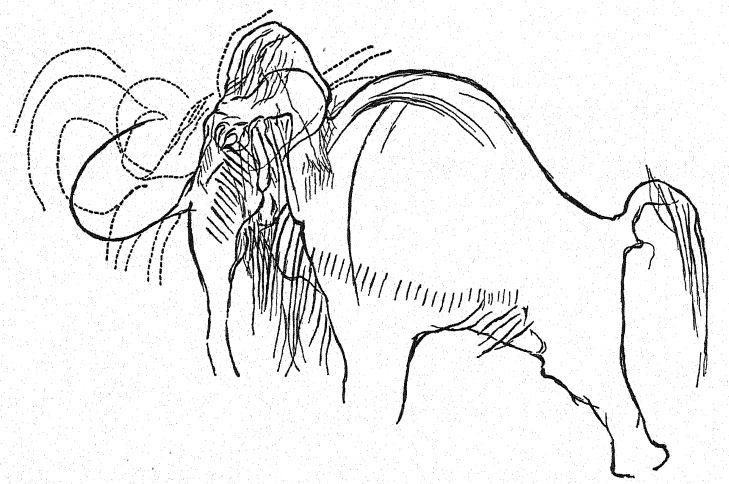

Es posible, aunque no probable, que el arco se introdujera en esta época y que una punta de sílex menos perfecta, sujeta a un asta como una punta de flecha y proyectada con gran velocidad y precisión, resultara mucho más efectiva que la lanza. Los bisontes de la caverna de Niaux muestran varias puntas dentadas adheridas a los costados, y el símbolo de la flecha aparece en los costados de muchos bisontes, reses y otros animales de la caza en dibujos magdalenienses. A partir de estos dibujos y símbolos, parecería que se utilizaban armas dentadas de algún tipo en la caza, pero no aparecen pedernales dentados en ningún momento del Paleolítico, ni se ha encontrado rastro alguno de puntas de flecha dentadas de hueso ni ninguna evidencia directa de la existencia del arco.

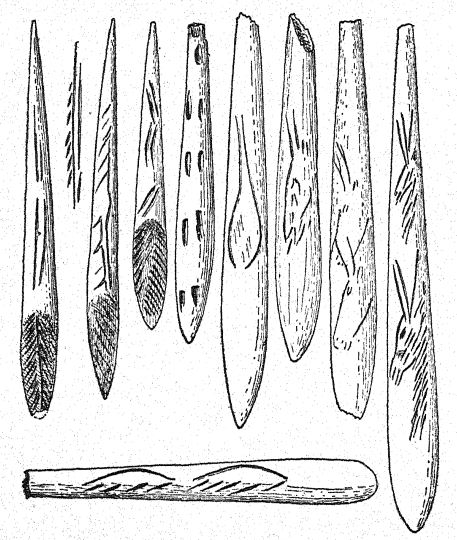

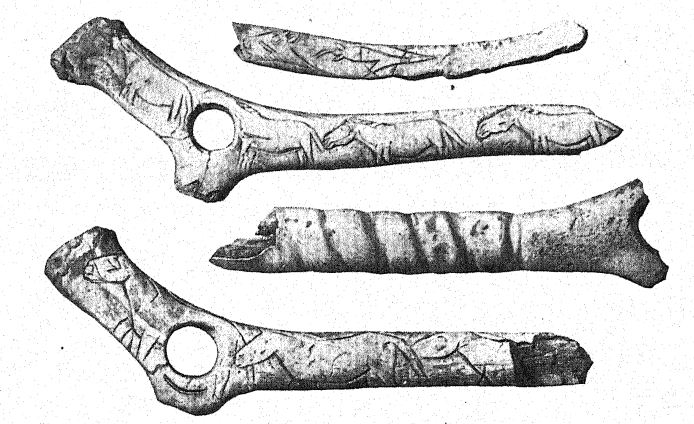

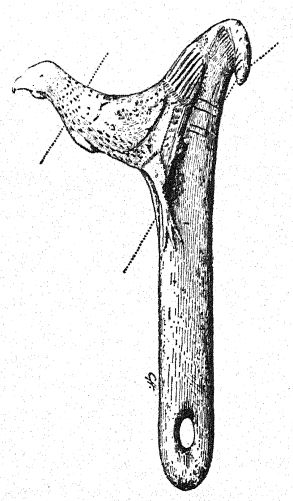

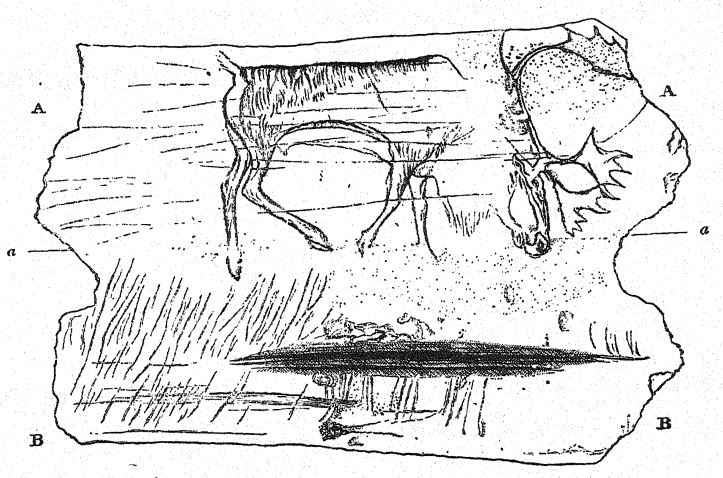

En compensación por el declive del sílex, se encuentra el rápido desarrollo de las herramientas de hueso, el rasgo más distintivo de la industria magdaleniense. A finales del Solutrense, hemos observado la aparición ocasional de puntas de jabalina de hueso (sagaies) con sus motivos decorativos; estas se vuelven mucho más frecuentes en la época magdaleniense. Se encuentran en los niveles magdalenienses más antiguos de la gruta de Placard, Charente, anteriores incluso a la aparición de los prototipos del arpón, cuya evolución marca claramente las divisiones temprana, media y tardía de la época magdaleniense. Estas jabalinas primitivas, decoradas de un modo característico, se encuentran en Polonia, en la gruta de Kesslerloch y otros lugares de Suiza, en muchas estaciones de Dordoña y la región de los Pirineos en el sur de Francia, y en la Cordillera Cantábrica del norte de España.

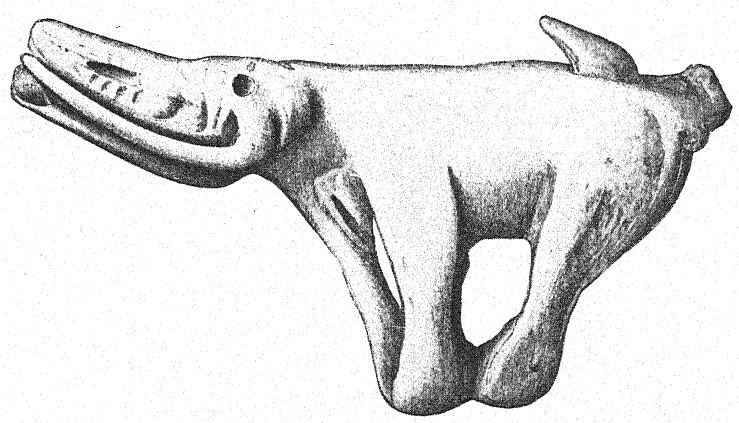

Solo por encima de los niveles donde se encuentran los primeros tipos de estas puntas de jabalina se encuentran los arpones rudimentarios típicos del Magdaleniense temprano. El descubrimiento del arpón de hueso como medio para pescar marca una importante adición al suministro de alimentos, que aparentemente fue seguida por un declive en la caza. Posteriormente, a la jabalina, la lanza y el arpón se añade el lanzadardos (propulseur), que gradualmente se extiende por toda Europa occidental, donde también la evolución de estos utensilios de hueso y de la rica decoración con la que están adornados permite al arqueólogo experto establecer las subdivisiones correspondientes del Magdaleniense.

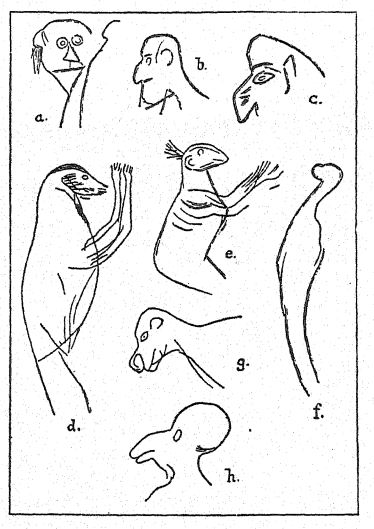

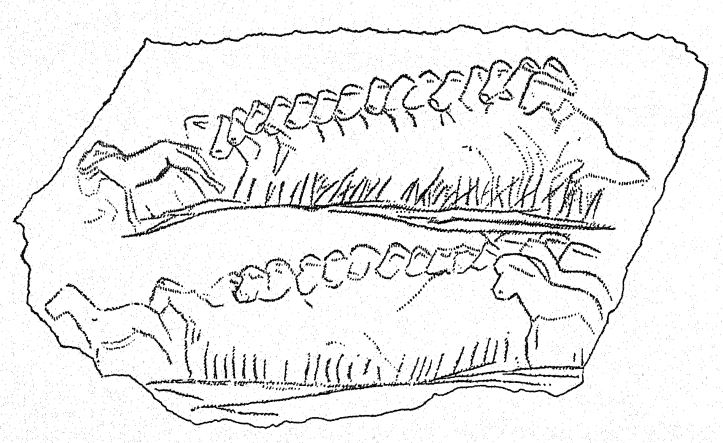

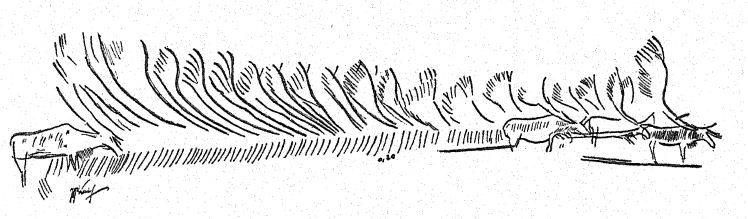

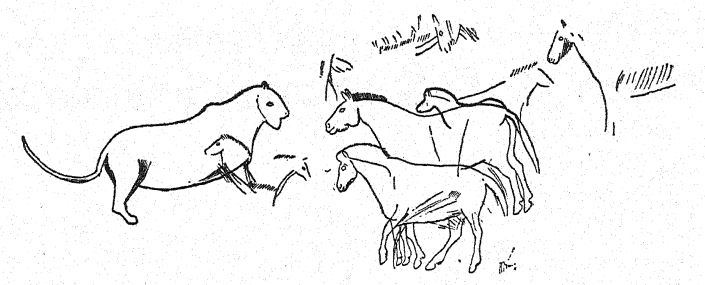

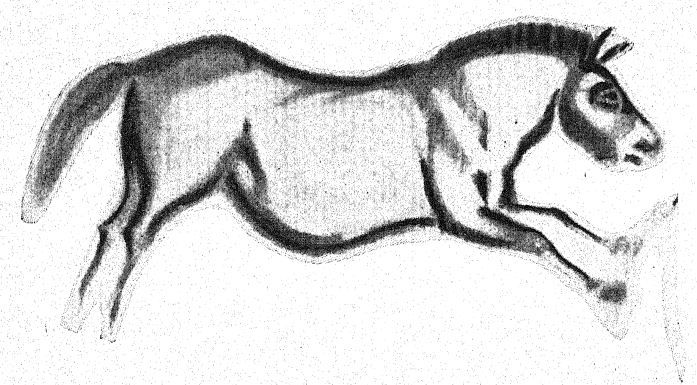

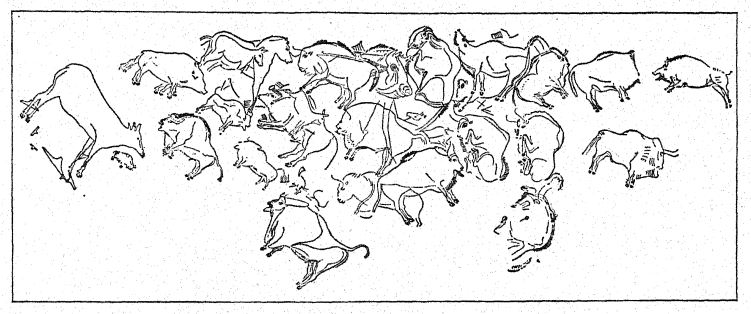

Del carácter uniforme del arte paleolítico en sus formas más elevadas de grabado, pintura y escultura animal, podemos inferir la probable unidad de la raza cromañona, especialmente en toda Europa occidental. Durante la época magdaleniense, diversas ramas del arte alcanzaron su punto álgido y fueron la culminación de un movimiento iniciado a principios del Auriñaciense. El artista, cuya vida lo puso en estrecho contacto con la naturaleza y que evidentemente seguía los movimientos tanto de los animales individuales como de las manadas durante horas, ha plasmado sus observaciones de la manera más realista. Entre los animales representados se encuentran el bisonte, el mamut, el caballo salvaje, el reno, el ganado vacuno salvaje, el ciervo y el rinoceronte; son menos frecuentes las representaciones del íbice, el lobo y el jabalí, y hay comparativamente pocas representaciones de peces o de cualquier forma de vida vegetal. Las bestias de presa más nobles, como el león y el oso, suelen estar representadas, pero no hay figuras de la hiena acechante, que en aquella época era un animal raro, si no casi extinto. Si bien muchas figuras poseen un valor artístico real y alcanzan un alto nivel, otras son intentos más o menos toscos; rara vez se aborda la composición de figuras o grupos de animales.

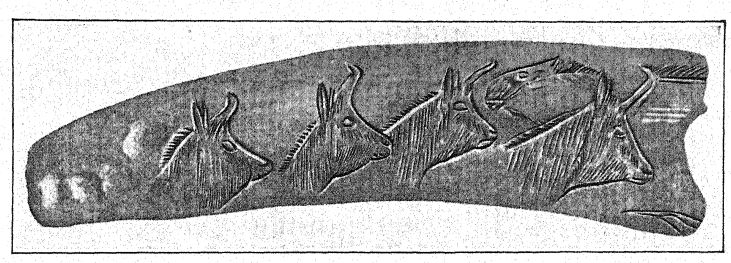

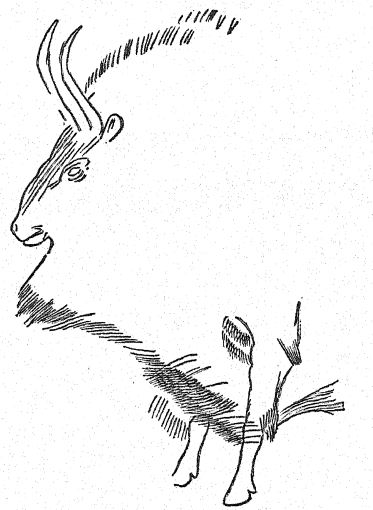

El sentido artístico de este pueblo se manifiesta también en la decoración de sus utensilios domésticos y armas de caza. Aquí, los animales de caza más pequeños, como la saiga, la cabra montés y la gamuza, se ejecutan con maestría. La escultura de formas animales a gran escala, que comienza en el Solutrense, continúa y alcanza su máximo esplendor en el Magdaleniense temprano. En este período surge el uso de la escultura como elemento decorativo, extendiéndose hasta el Magdaleniense medio y tardío. Estas últimas divisiones también se distinguen por la reaparición de figurillas humanas, desnudas, como en el Auriñaciense, y en ocasiones algo más esbeltas. Así, parecería que el espíritu artístico, más o menos latente en el Solutrense, resurgió.

[ pág. 358 ]

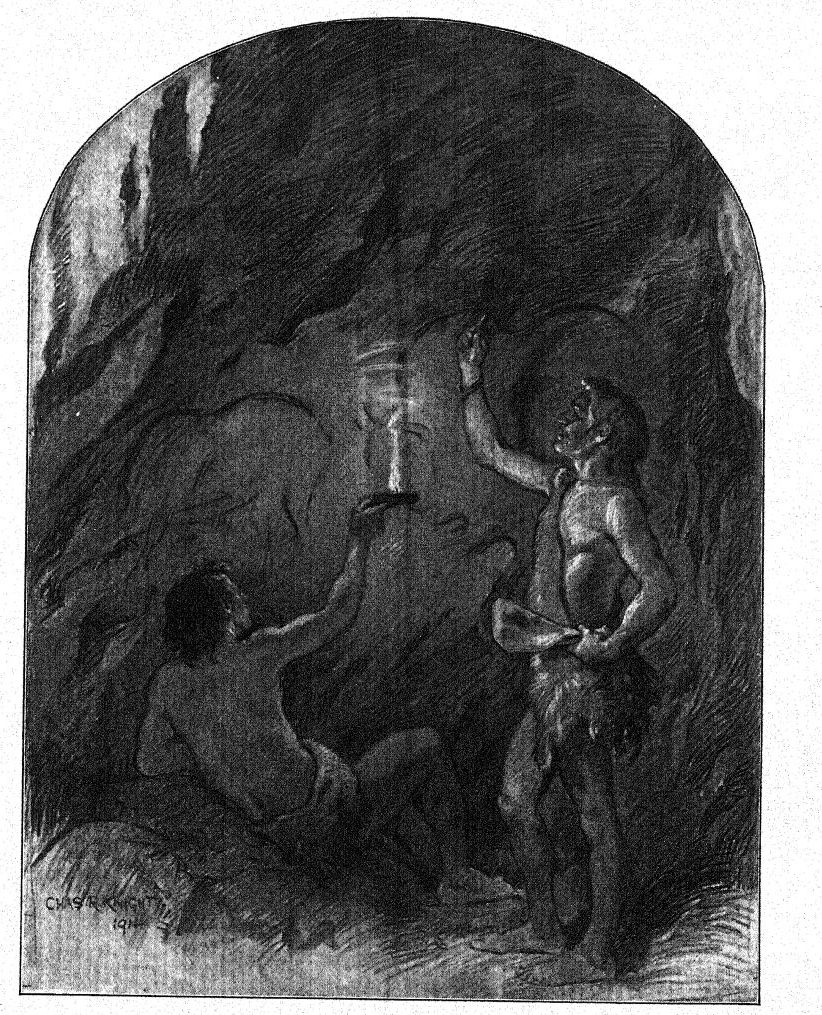

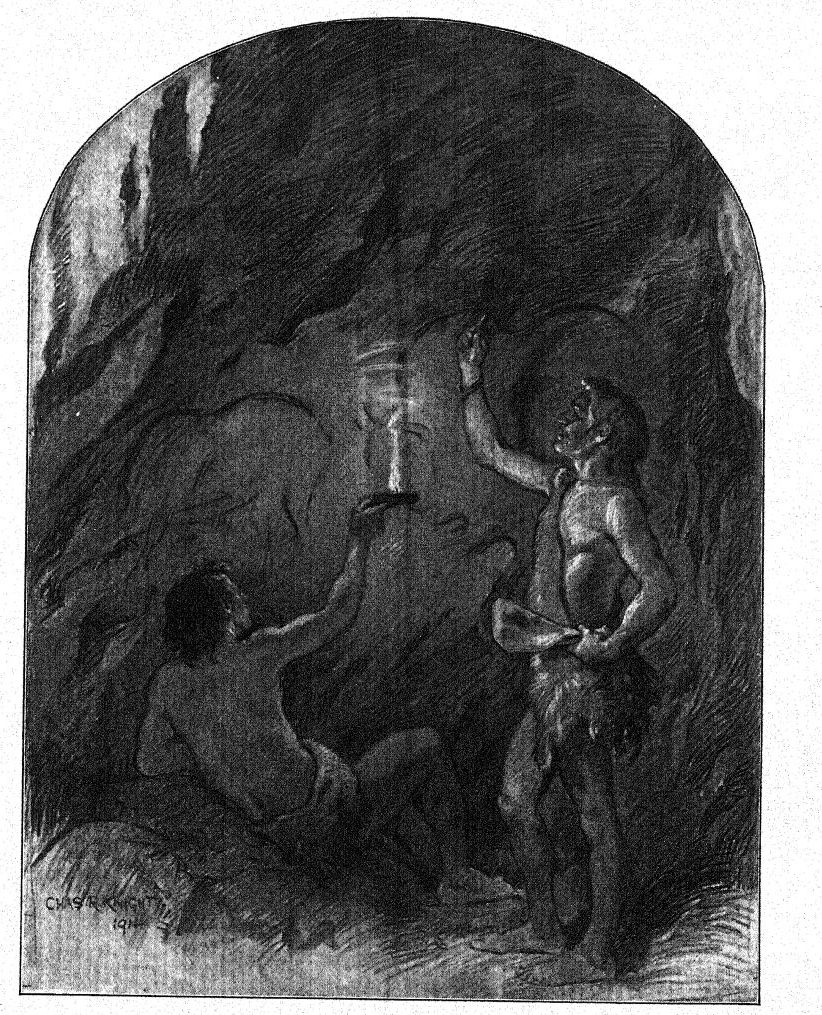

En la variedad de industrias encontramos evidencias de una raza dotada de mentes atentas y creativas, en la que los dos motivos principales de la vida parecen haber sido la caza y la búsqueda del arte. Los pedernales magdalenienses se elaboran de forma algo diferente a los solutrenses: son frecuentes lascas o «hojas» largas y delgadas con poco o ningún retoque, y en otros utensilios el trabajo aparentemente se lleva a cabo solo hasta el punto en que el pedernal cumple su función. No se intenta alcanzar una simetría perfecta. Así, el antiguo impulso técnico de la industria del pedernal parece ser mucho menor que entre los fabricantes de pedernales solutrenses, mientras que un nuevo impulso técnico se manifiesta en diversas ramas del arte: se tallan armas y utensilios en marfil, cuerno de reno y hueso, y la escultura y el grabado en hueso y marfil están muy desarrollados. Descubrimos que estas personas están empezando a utilizar las paredes de cavernas oscuras y misteriosas para sus dibujos y pinturas, que muestran un profundo aprecio por la perfección de la forma animal, representada por ellos en actitudes muy realistas.

Podemos inferir que había una organización tribal, y se ha sugerido que ciertos instrumentos inexplicables de cuerno de reno, a menudo bellamente tallados y conocidos como ‘bâtons de commandement’, eran insignias de autoridad llevadas por los jefes.

No cabe duda de que la diversidad de temperamento, talento y predisposición que prevalece hoy en día también prevalecía entonces, y que tendía a diferenciar a la sociedad en caciques, sacerdotes y curanderos, cazadores de presas mayores y pescadores, talladores de sílex y curtidores de pieles, fabricantes de ropa y calzado, orfebres, grabadores, escultores en madera, hueso, marfil y piedra, y artistas del color y el pincel. Al menos en su obra artística, estas personas estaban animadas por un profundo sentido de la verdad, y no podemos negarles un profundo aprecio por la belleza.

Es probable que la sensación de asombro ante los poderes de la naturaleza estuviera relacionada con el desarrollo de un sentimiento religioso. En qué medida su obra artística en las cavernas fue una expresión de dicho sentimiento y en qué medida fue el resultado de un impulso puramente artístico es un tema que requiere un estudio minucioso. Sin duda, la curiosidad que los condujo a las profundidades y peligros de las cavernas estuvo acompañada de una mayor sensación de asombro y, posiblemente, de un sentimiento que podemos considerar más o menos religioso. Podemos detenernos un momento en este interesantísimo problema del origen de la religión durante la Edad de Piedra, para que el lector pueda juzgar por sí mismo en relación con los relatos posteriores del arte magdaleniense.

«El fenómeno religioso», observa James,3 «ha demostrado consistir, en todas partes y en todas sus etapas, en la conciencia que tienen los individuos de una interacción entre ellos mismos y poderes superiores con los que se sienten relacionados. Esta interacción se percibe en la época como activa y mutua. … Los dioses en los que se creía —ya fuera por parte de salvajes rudos o por hombres intelectualmente disciplinados— concuerdan en reconocer las llamadas personales. … Coaccionar los poderes espirituales, o confrontarlos y ponerlos de nuestra parte, fue, durante enormes períodos de tiempo, el principal objetivo en nuestra relación con el mundo natural».

[ pág. 360 ]

El estudio de esta raza, en nuestra opinión, sugeriría una fase aún más temprana en el desarrollo del pensamiento religioso que la considerada por James, a saber, una fase en la que las maravillas de la naturaleza en sus diversas manifestaciones comienzan a despertar en la mente primitiva el deseo de una explicación de estos fenómenos, y en la que se intenta buscar dicha causa en algún vago poder sobrenatural subyacente a estos sucesos, de otro modo inexplicables, una causa a la que el espíritu humano primitivo comienza a apelar. Según ciertos antropólogos,[1] esta fuerza milagrosa puede ser personal, como los dioses de Homero, o impersonal, como el Mana de los melanesios o el Manitou de los indígenas norteamericanos. Puede impresionar a un individuo cuando se encuentra en un estado mental adecuado, y mediante la magia o la propiciación puede conectarse con sus fines individuales. La magia y la religión pertenecen conjuntamente a lo sobrenatural, en contraposición al mundo cotidiano del salvaje.

Ya hemos visto evidencia en los entierros de que estas personas aparentemente creían en la preparación de los cuerpos de los muertos para una existencia futura. Hasta qué punto estas creencias y el sentido votivo de propiciación para la protección y el éxito en la caza se reflejan en el arte de las cavernas debe juzgarse en relación con toda su vida y esfuerzo productivo, con sus entierros asociados a ofrendas de utensilios y alimentos, y con su arte.

¶ Los tres ciclos climáticos del Magdaleniense

La cultura de los cromañones estuvo sin duda influida por las condiciones climáticas cambiantes de la época magdaleniense, que fueron bastante variadas, de modo que podemos trazar tres líneas paralelas de desarrollo: la del medio ambiente, como lo indican el clima y las formas de vida animal, la de la industria y la del arte.

El ciclo climático, vital e industrial completo, cuya conclusión marca el [ p. 361 ] Magdaleniense, se ha presentado en el Capítulo IV (p. 281). Tras un largo período de clima frío y algo árido tras la cuarta glaciación, parece que Europa occidental, a principios del Magdaleniense, experimentó de nuevo una etapa de aumento del frío y la humedad, acompañada del renovado avance de los glaciares en la región alpina, en Escandinavia y en Gran Bretaña. Esta etapa se conoce como la etapa Bühl en los Alpes, en la que la línea de nieve descendió 827 metros por debajo de su nivel actual y los grandes glaciares forzaron, a lo largo de las orillas meridionales del lago de Lucerna, una serie de nuevas morrenas que se superponen claramente a las de la cuarta glaciación. Otro indicio de la disminución de la temperatura y el aumento de la humedad en la misma región geográfica se encuentra en el regreso de los lemmings árticos desde las tundras del norte; estos migrantes han dejado sus restos en varias de las grandes grutas al norte de los Alpes, especialmente en Schweizersbild y Kesslerloch, componiendo lo que se conoce como la capa superior de roedores, con la que se asocian los instrumentos y objetos de arte de la etapa temprana de la cultura magdaleniense.

Hemos adoptado la estimación mínima de 25.000 años desde la cuarta glaciación, pero Heim^ ha estimado que el acontecimiento prehistórico mucho más reciente del avance de esta pequeña glaciación Bühl comenzó hace al menos 24.000 años, que se extendió durante un período de tiempo muy largo y que las morrenas Bühl en el lago de Lucerna tienen al menos 16.000 años de antigüedad.

Los tres cambios climáticos del Magdaleniense son por tanto los siguientes:

En primer lugar, la Etapa Postglacial Bühl en los Alpes, que corresponde a lo que Geikie ha denominado la Quinta Época Glacial, o Turbárico Inferior, en Escocia; pues cree que la recaída a las condiciones frías en el norte de Gran Bretaña estuvo acompañada de un hundimiento parcial de las tierras costeras, que reaparecieron los campos de nieve, que glaciares considerables descendieron por los valles montañosos e incluso alcanzaron el mar. En esta época, la flora alpina ártica de Escocia también descendió hasta menos de 45 metros del nivel del mar. El resultado de esta renovada o quinta glaciación en Europa occidental fue la llegada de la gran ola de vida en la tundra y el descenso a las llanuras de todas las formas de vida alpina.

En segundo lugar, parecería que en el Magdaleniense medio, tras el avance de Bühl, se produjo un retroceso temporal de los campos de hielo, y que durante este período la abundante vida procedente de las estepas de Asia occidental y Europa oriental se extendió por primera vez a Europa occidental, incluyendo especialmente animales como el jerbo, el antílope saiga, la pika enana y el hámster estepario. La correlación es muy arriesgada, pero este retroceso del hielo podría corresponder con el Forestiense Superior, o Quinta Etapa Interglaciar en Escocia, descrito por Geikie, etapa que él menciona como marcada por la elevación de la costa escocesa con el retroceso del mar más allá de las líneas costeras actuales; cambios geográficos que fueron acompañados por la desaparición de la nieve y el hielo perennes y el regreso a condiciones más favorables. La fauna de la tundra aún prevalecía; un animal ártico tan típico como el buey almizclero llegó tan al sur como Dordoña y la [ p. 363 ] Pirineos, y se convirtió en uno de los objetivos de la caza. Durante el Magdaleniense medio o completo, la fauna de tundra, estepa, alpina, forestal y de pradera se extendió por las llanuras y valles de toda Europa occidental.

En tercer lugar, el segundo avance posglacial, conocido como la etapa Gschnitz en la región alpina, parece haber sido contemporáneo con el período final de la cultura magdaleniense. Este fue el último gran esfuerzo de los campos de hielo por conquistar Europa occidental, y en la región alpina la línea de nieve descendió 450 metros por debajo de los niveles actuales; marcó el final del largo período climático frío que había favorecido la presencia del reno, el mamut lanudo y el rinoceronte lanudo en Europa occidental, así como el final de la «época del reno» de Lartet. Asimismo, en el norte de Gran Bretaña, Geikie observa un Turbárico Superior o Sexta Época Glacial, acompañado de un hundimiento parcial de la costa escocesa y el regreso de un clima frío y húmedo; solo hay evidencia de la existencia de glaciares de nieve en las altas montañas. La etapa Gschnitz marca el fin de las condiciones glaciares en Europa, la retirada de la fauna de tundra y estepa y el predominio del entorno y la vida de bosque y pradera.

En los Alpes, sin embargo, hubo todavía un último esfuerzo de los glaciares, conocido como la etapa Daun, que, se cree, corresponde en términos generales con el período de la industria Azilian-Tardenoisian y una condición climática en Europa favorable a la expansión de la vida forestal y de pradera euroasiática.

La clave de esta gran cronología prehistórica se encuentra en la paleontología. Los roedores de la tundra ártica, en particular, son los marcadores del tiempo más valiosos; según Schmidt5, no cabe duda alguna de que la Capa Superior de Roedores, compuesta por los animales de la segunda invasión procedentes de las tundras árticas, corresponde, por un lado, al inicio de la industria magdaleniense y, por otro, al renovado avance glacial en la región alpina, conocido como la etapa Bühl, y probablemente también al del norte. La Capa Superior de Roedores del Magdaleniense se encuentra en la sucesión notablemente completa de depósitos en las estaciones de Schweizersbild y Kesslerloch, que son más recientes que las terrazas bajas que bordean el vecino río Rin. Los animales fósiles demuestran que, tras el frío extremo de principios del Magdaleniense, la fauna de la tundra dio paso gradualmente a una fauna esteparia muy extendida. A lo largo del Rin y el Danubio, los lemmings bandeados se vuelven menos frecuentes; los jerbos, hámsters y susliks de las estepas se vuelven más abundantes. Se observan cambios exactamente similares en Dordoña. En Longueroche, en el Vézère, aparecen por primera vez en Europa occidental grandes cantidades de conejos (Lepus cuniculus); también se observan numerosos baxts (Lepus timidus) en la estación tipo de La Madeleine, especialmente en los estratos de cultivo superiores e inferiores. Estos pequeños conejos probablemente provienen de la región mediterránea y denotan una ligera elevación de la temperatura. Pero es solo en los estratos más altos del Magdaleniense que la vida animal de Europa occidental comienza a aproximarse a la de tiempos recientes, es decir, a la de la fauna prehistórica de bosques y praderas.

¶ Vida de los mamíferos en la época magdaleniense

Por lo tanto, es fundamental recordar que durante el Magdaleniense hubo períodos fríos y húmedos propicios para la vida en la tundra y períodos fríos y áridos propicios para la vida en la estepa. En estos últimos se depositaron las capas de loess superior.

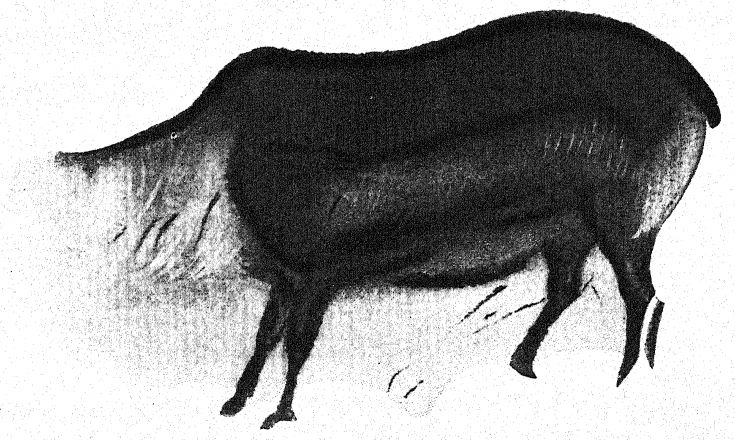

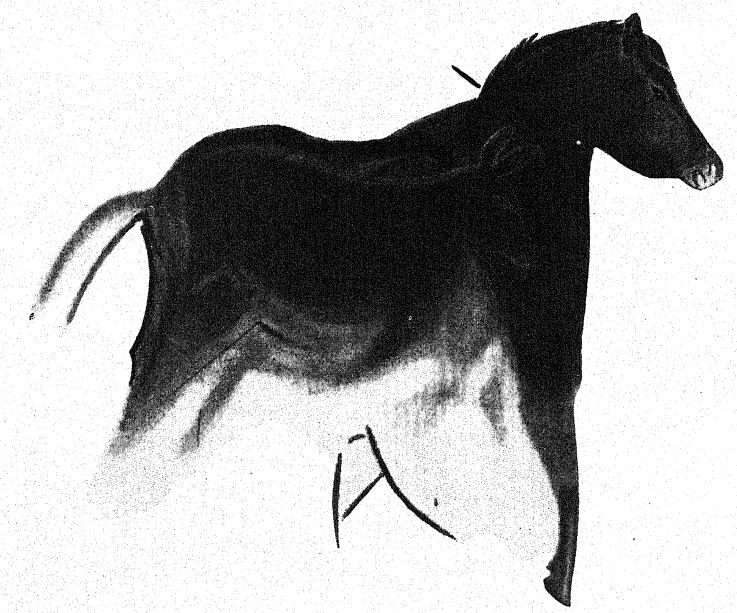

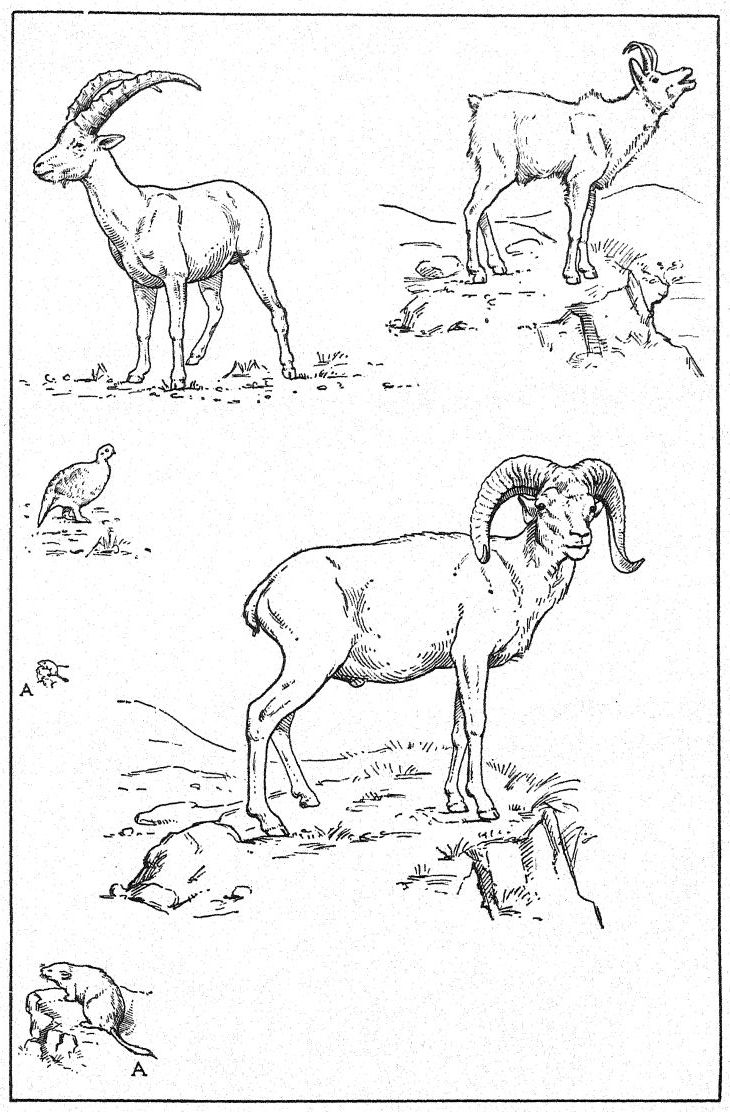

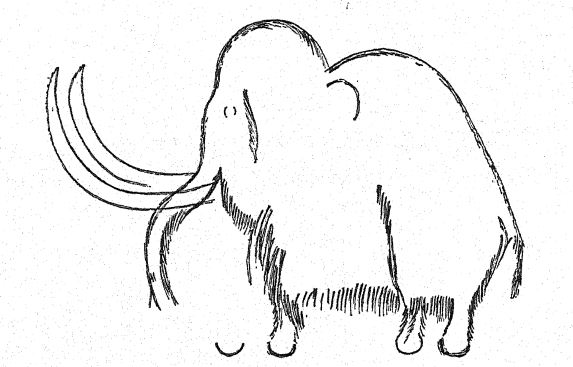

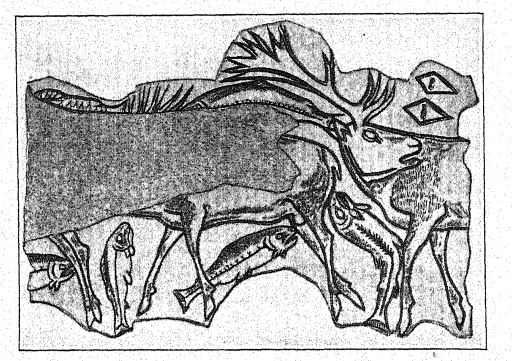

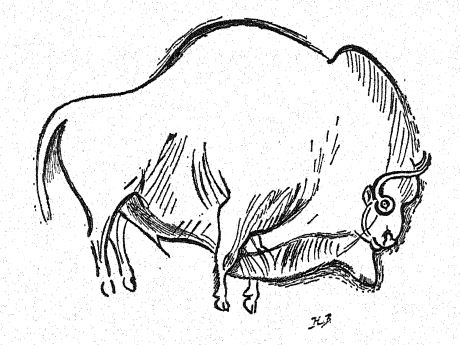

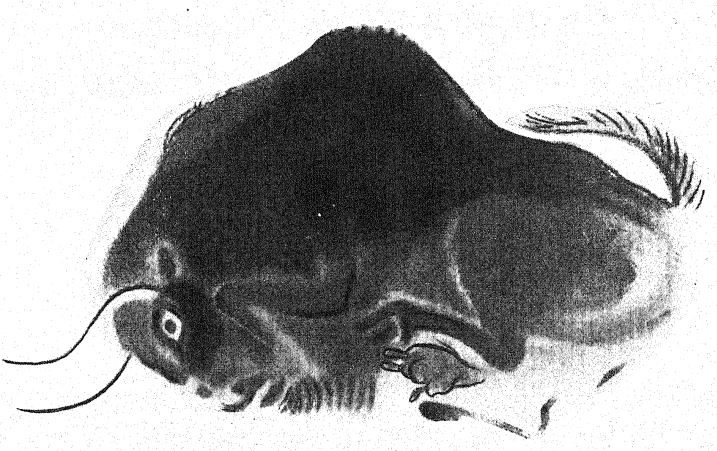

La vida de los mamíferos del Magdaleniense es de interés no solo en relación con el ambiente y el entorno de la raza Cromagnon, sino también con el desarrollo de su industria y, especialmente, de su arte. Cabe destacar que las imponentes formas de la vida animal, el mamut entre la fauna de la tundra y el bisonte entre la fauna de la pradera, causaron una profunda impresión y fueron los temas favoritos de dibujantes y coloristas; pero la vista también era susceptible a la belleza del reno, el ciervo y el caballo, y a la gracia de la gamuza. Los artistas y escultores han preservado la apariencia externa de más de treinta formas de este maravilloso conjunto de mamíferos, que concuerdan exactamente con los registros fósiles conservados. [ p. 365 ] en los hogares de las grutas y refugios, y con los depósitos reunidos por las bestias y las aves rapaces en las cavernas deshabitadas.

Ningún artista ha tenido ante sí, al mismo tiempo y en el mismo país, un panorama tan maravilloso de la vida animal como el que observaron los cromañones. Sus representaciones en dibujos, grabados, pinturas y esculturas nos ofrecen una visión de gran parte de la vida de la época, incluyendo su contingente de formas de la tundra, estepas, cumbres alpinas, bosques y praderas euroasiáticas, y el único superviviente de la fauna asiática: el león.

Las pinturas y dibujos de Dordoña representan principalmente mamuts, renos, rinocerontes, bisontes, caballos, ganado salvaje, ciervos rojos, cabras montesas, leones y osos. Las cavernas de los Pirineos, en el sur de Francia, presentan principalmente bisontes, caballos, ciervos, ganado salvaje, cabras montesas y rebecos; el reno y el mamut son relativamente raros, y en algunos casos están completamente ausentes en el arte parietal; esto es singular, ya que en los Pirineos el reno constituía el principal alimento de los autores de los dibujos y frescos. En [ p. 366 ] las cuevas de la Cordillera Cantábrica, las representaciones del reno están completamente ausentes, mientras que la cierva y el ciervo rojo se representan con frecuencia; solo hay unas pocas representaciones de la polilla humana y una del oso cavernario. En los dibujos del levante español están abundantemente representados ciervos y ganado bravo, y sin duda hay una representación del alce en Alpera.

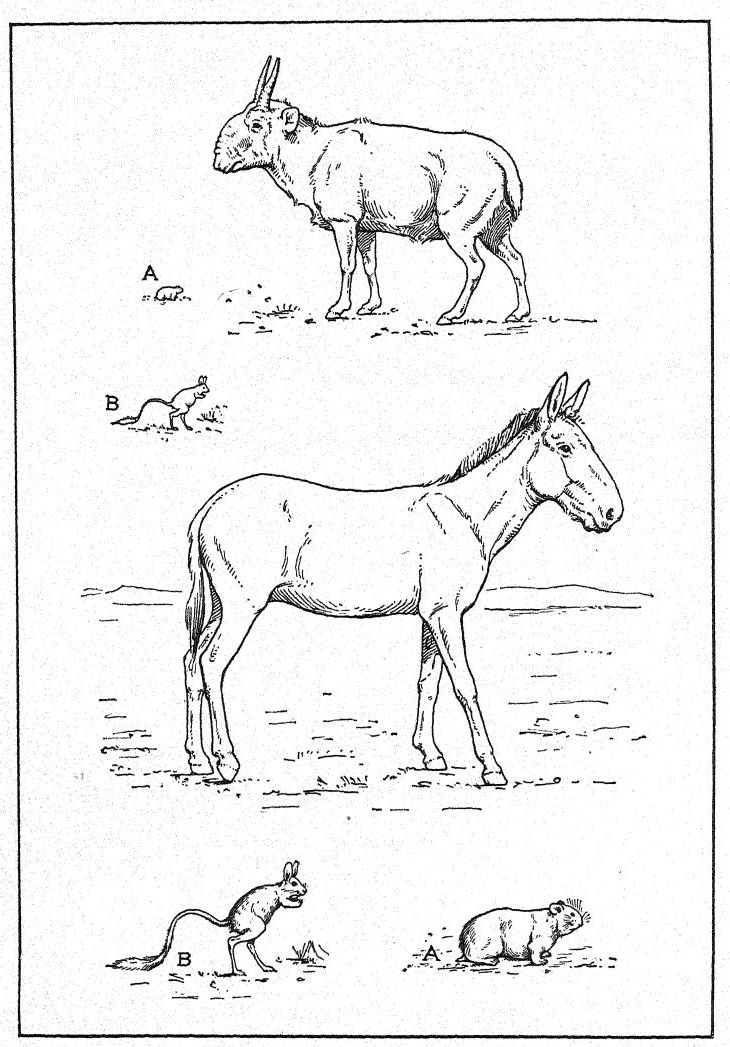

En cuanto a las fuentes de esta gran fauna, hemos observado que en los tiempos Auriñacienses tardíos y Solutrenses, en Predmost, Moravia y otros lugares, la fauna esteparia no estaba ricamente representada en Europa occidental, pues incluía sólo el caballo estepario y el asno asiático salvaje o kiang; que la tundra fairna contemporánea carecía de dos de las formas más pequeñas pero más características, el lemming bandeado y el lemming obi, aunque todas las grandes formas de la tundra todavía estaban muy extendidas y se mezclaban libremente con la vida del bosque y de los prados; y que los que se alimentaban de estos mamíferos herbívoros eran los leones y las hienas asiáticas supervivientes.

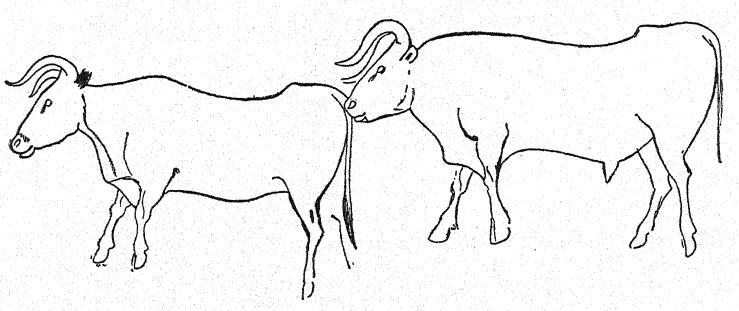

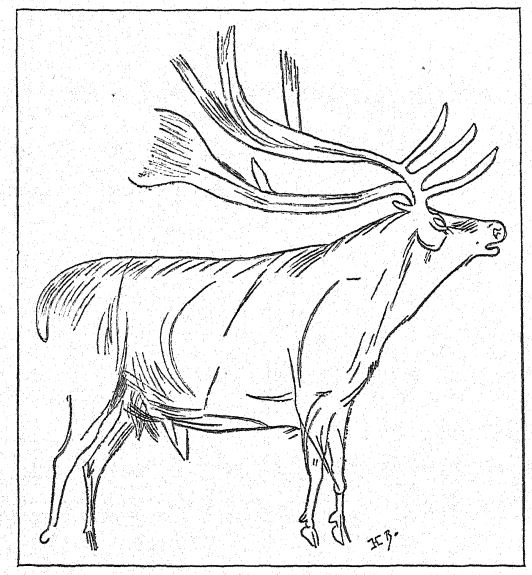

Las sucesivas fases faunísticas del Magdaleniense, comenzando con el período frío y húmedo temprano o de tundra, han sido determinadas con admirable precisión por Schmidt a partir de los restos animales hallados asociados con las culturas del Magdaleniense inferior, medio y superior en los depósitos de grutas y cavernas del norte de Suiza, del Alto Rin y del Alto Danubio. Esta región carecía de algunos de los animales característicos [ p. 367 ] observados en Dordoña; sin embargo, estos valiosos registros demuestran que, a lo largo de todo el período del Magdaleniense, que probablemente se extendió a lo largo de varios miles de años, los bosques, praderas y riberas fluviales de Europa occidental mantuvieron toda la fauna forestal y de pradera existente, o mejor dicho, prehistórica. El ciervo real, o ciervo rojo (Cervus elaphus), ya no estaba acompañado por el ciervo gigante (Megaceros), que aparentemente abandonó esta región de Europa en tiempos del Auriñaciense, pero el maral o ciervo persa (Cervus maral) aparece ocasionalmente; tanto el ciervo como el corzo (Capreolus) eran especialmente abundantes en el suroeste de Europa y la Cordillera Cantábrica del norte de España, donde el ciervo se convirtió en el tema favorito de los artistas magdalenienses al mismo tiempo que el reno lo era en la región de Dordoña. En los bosques también estaban el oso pardo, el lince, el tejón, la marta y, en los arroyos, el castor. Las ardillas arbóreas (Sciurus [ p. 368 ] vulgaris) aparecen por primera vez; y en Dordoña, los conejos y las liebres se vuelven numerosos. Entre las aves, observamos el urogallo y el cuervo. El jabalí (Sus scrofa ferus) se encontraba ocasionalmente en la región del Danubio y el Rin, pero abundaba en el suroeste de Europa y los Pirineos. Las dos formas dominantes de vida en pradera que sobreviven desde el Pleistoceno temprano y están ampliamente distribuidas por todo el Magdaleniense son el bisonte (B. priscus) y el ganado vacuno salvaje (Bos primigenius); de estos animales, el bisonte parece haber sido el más resistente y haber buscado un hábitat más septentrional, mientras que el uro era extremadamente abundante en el suroeste de Francia y los Pirineos.

Temas de arte favoritos

Vida en la tundra.

- Mamut.

- Rinoceronte lanudo. Reno.

- Buey almizclero.

Vida en la estepa.

- Caballo de estepa.

- Antílope saiga.

- Asno salvaje, kiang.

Vida asiática.

- León.

- Caballo del desierto.

Vida alpina.

- Cabra montés.

- Gamuza.

Vida de pradera.

- Bisonte.

- Ganado salvaje.

Vida en el bosque.

- Ciervo rojo, ciervo.

- Caballo del bosque.

-Oso de las cavernas. - Lobo.

- Zorro.

- Jabalí.

- Alce.

- Ciervo barbecho.

Vida marina.

- Sello.

Reptiles, aves, peces.

- (Rara vez representado.)

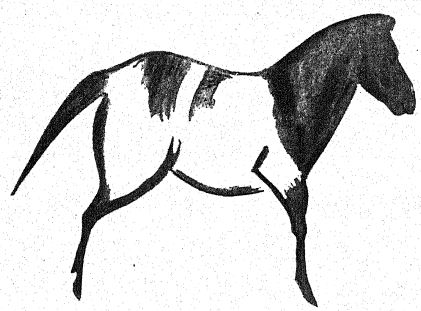

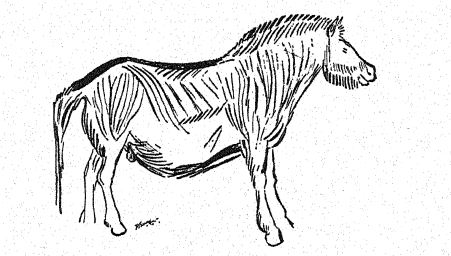

En relación con el arte, la majestuosa forma del bisonte pareció [ p. 369 ] cautivar la imaginación del artista más que las siluetas menos imponentes del ganado salvaje; existen quizás cincuenta dibujos del bisonte por cada uno de los Bos. Entre la vida de bosque y pradera, no reconocida en los restos fósiles, pero claramente distinguida en la obra de los artistas, se encuentran dos tipos de caballos: el caballo de bosque o nórdico, emparentado con el caballo de tiro del norte, y el diminuto caballo de meseta o del desierto (E. caballus celticus), emparentado con el árabe. Junto con la vida de bosque también cabe mencionar al oso cavernario (Ursus spelaeus) del suroeste de Europa y al alce (Alces), señalado por los artistas de la época auriñaciense como presente en los Pirineos Cantábricos.

Se trata de toda la fauna de bosques y praderas euroasiáticas antes mencionada, la que sobrevivió a todas las vicisitudes climáticas del Pleistoceno y que fue la única que permaneció en Europa occidental hasta el final de la cultura del Paleolítico superior y en el período de la llegada de la raza neolítica.

El descenso de los mamíferos alpinos europeos y asiáticos a las colinas y valles más bajos es uno de los episodios más impactantes del Magdaleniense. El argalí (_Ovis argaloide_s) del oeste de Asia ya había aparecido en la región del Alto Danubio durante el Auriñaciense; fue reemplazado en el Magdaleniense por el íbice (Ibex priscus) y por el rebeco, que descendió por las laderas septentrionales de los Alpes y los Pirineos, y se convirtió en uno de los temas predilectos de los artistas magdalenienses, especialmente en el arte móvil de marfil y hueso, y en la decoración de sus lanzas y bastones de mando. De las montañas también proceden las picas o liebres sin cola (Lagomys pusillus), la marmota alpina (Arctomys marmotta), el topillo alpino (Arvicola nivalis) y la perdiz blanca (Lagopus alpinus).

¶ El clima de la tundra en los primeros tiempos del Magdaleniense

En el primer período frío y húmedo, la ola completa de vida de la tundra ártica apareció en toda la región entre los glaciares alpinos y escandinavos durante el renovado descenso de los campos de hielo; esta fue la etapa timdra del Magdaleniense temprano, acompañando el avance de Bühl. En las estaciones de Thaingen, Schweizersbild, Kastlhang y Niedernau, aparece el buey almizclero, junto con el mamut lanudo, el rinoceronte lanudo y el reno. El descubrimiento de la gruta de Kastlhang, una estación de caza de renos en Altmühltale de Baviera®, llena lo que durante mucho tiempo ha sido un vacío en la distribución geográfica del Magdaleniense temprano. Los principales objetos de la caza aquí fueron el reno, el caballo salvaje, la liebre ártica y la perdiz nival; el ciervo real es muy raro y el bisonte escasea por completo. un fuerte carácter ártico se da a la fauna por la presencia del lemming bandeado, el glotón ártico y el zorro ártico. Desde esta región, el buey almizclero migró lejos al suroeste, llegando a las laderas septentrionales de los Pirineos. Al mismo tiempo, el urogallo ártico, el cisne silbador y otras aves septentrionales entraron en la región del Rin y el Danubio. Pero los indicadores más seguros de un clima de tundra fría prevaleciente durante el período del avance de Bühl son el lemming bandeado (Myodes torquatus) y el lemming de Obi (Myodes obensis), que se encuentran en los mismos depósitos con la liebre ártica, el reno y el mamut lanudo mezclados con los aperos de la industria magdaleniense temprana en las estaciones de Sirgenstein, Wildscheuer y Ofnet a lo largo del Danubio superior y medio. También aparecen el armiño y el glotón ártico; De hecho, casi todas las formas características de vida de la tundra [ p. 371 ] [ p. 372 ] excepto el oso polar, que solo ingresa a las tundras del norte en la temporada de verano.

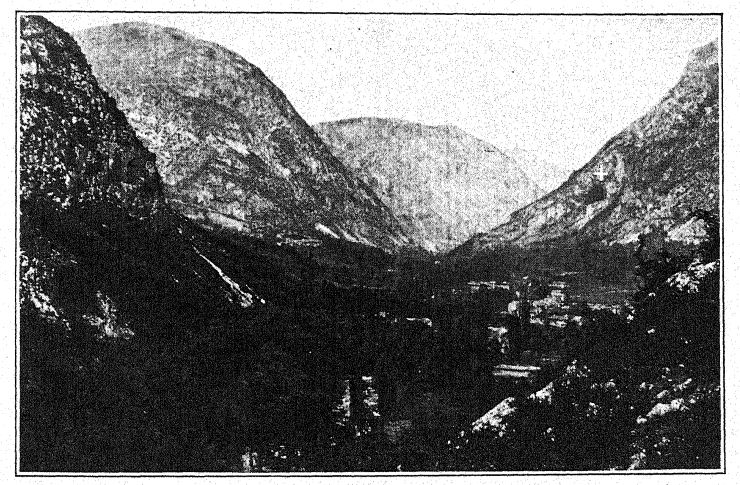

Las regiones de los Alpes septentrionales que bordeaban los grandes glaciares de los avances de Bühl y Gschnitz eran extensiones rocosas yermas, y los valles y mesetas, ahora libres de hielo, se convirtieron en tundras, donde los pantanos se alternaban con manchas de sauces polares y abetos raquíticos, mientras que otras zonas estaban cubiertas de abedules bajos y achaparrados, musgo de reno y líquenes. El regreso de estas duras condiciones de vida ejerció sin duda una gran influencia en el desarrollo físico y mental de la raza cromañona; fue precisamente en la época en que las condiciones de vida en Europa occidental eran más severas que el desarrollo artístico de este pueblo comenzó a resurgir. Obligados a regresar a los refugios y grutas, ciertamente menos frecuentados en la época solutrense, hubo tiempo para el desarrollo de la imaginación y su expresión tanto en las artes visuales como en las parietales. Hubo un desarrollo menos vigoroso de la industria del sílex y aparentemente una degeneración en el físico y la estatura.

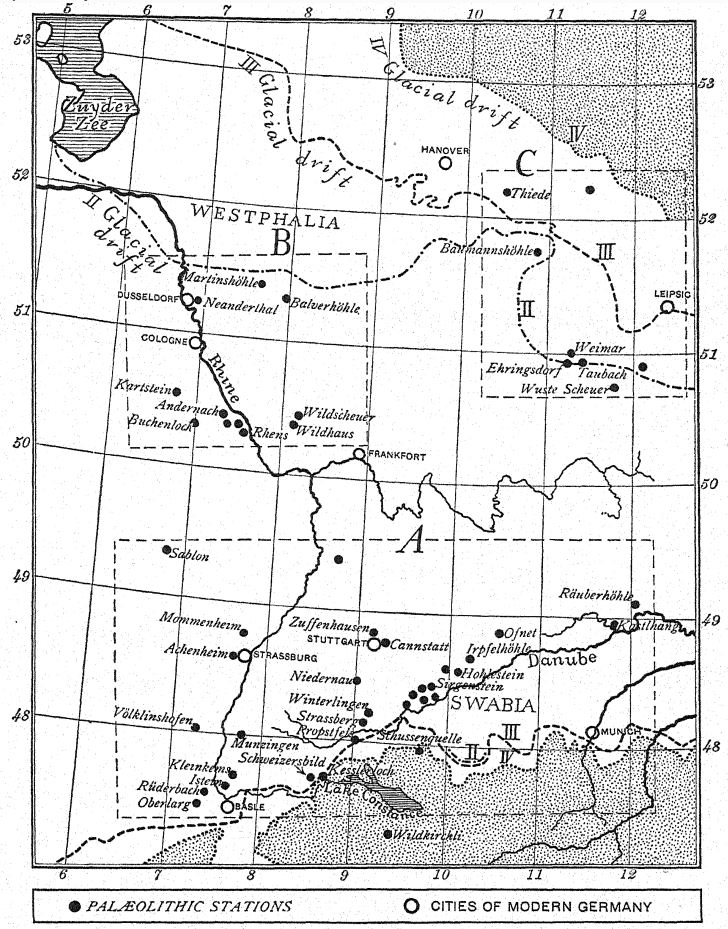

En Alemania y el norte de Suiza, en las cabeceras del Rin y el Danubio, se registra la entrada y salida de las oleadas de vida septentrionales, especialmente en las grutas de Sirgenstein, Schussenquelle, Andernach, Schmiechenfels y Propstfels. Parece ser que el mamut lanudo y el rinoceronte lanudo no fueron cazados en esta región, pues sus restos no se conservan en ninguna de las grutas o estaciones relacionadas con las culturas del Magdaleniense medio o tardío. Por otro lado, encontramos el caballo estepario, el kiang, el ciervo y el reno en gran abundancia. El bisonte está ausente y el ganado salvaje es muy raro; por lo tanto, esta región no es típica de la vida mamífera del Magdaleniense, como se encuentra en Dordoña y los Pirineos.

Ya se ha descrito la migración del manamoth lanudo y del rinoceronte lanudo a lo largo de los Pirineos y hacia el oeste, hacia la Cordillera Cantábrica, así como el cruce de los Pirineos por parte del reno. En los frescos murales de Font-de-Gaume, Dordoña, cabe destacar que los grabados más recientes son los del mamut, superpuestos a las finas policromías que pertenecen al período del arte magdaleniense medio.

¶ El clima de estepa seca en el Magdaleniense medio

El período frío y seco, cuando la vida esteparia alcanzó su máximo apogeo en Europa occidental, es de fecha algo incierta; probablemente comenzó durante la etapa industrial del Magdaleniense medio y continuó hasta el Magdaleniense tardío o superior. Sin duda, existía un entorno atractivo para estos mamíferos peculiares y altamente especializados, que en la actualidad presentan colores neutros, son ágiles, están acostumbrados a la vegetación escasa y se adaptan a temperaturas extremas de calor y frío. Entre las especies esteparias más pequeñas se encontraban el suslik o marmota asamarrada (Spermophilus rufescens) y el hámster estepario (Cricetus phaeus), así como el topillo siberiano (Arvicola gregalis); aún más característico era el jerbo común (Alaciaga jaculus), con patas traseras largas y elásticas, y el antílope saiga (Antilope saiga). Junto con estos mamíferos apareció el urogallo estepario (Perdix cinerea), que se encuentra a lo largo del Danubio en los estratos del Magdaleniense tardío; otra ave característica de las estepas y tundras septentrionales es el búho perdiz (Brachyotus palustris). Acompañando a estos mamíferos estaba sin duda el caballo estepario (Equus przewalski), ahora restringido al desierto de Gobi; se dice que habita en las grutas del norte de Suiza.

Parece que el antílope saiga pudo haber llegado a Europa oriental a finales del Solutrense, pues se dice que su contorno se encontró en un grabado en Solutrense. El gigante Elasmo estaba ampliamente extendido por Europa allí; parece muy improbable que este animal estuviera presente en el Magdaleniense, pues sin duda habría atraído la atención de los artistas. Tampoco tenemos registros artísticos concluyentes del asno salvaje, o kiang, aunque ciertos dibujos en las grutas de Niaux y Marsoulas, del Magdaleniense medio, también de Albarracín, en España, pueden interpretarse como representativos de este animal. Así, la fauna esteparia y desértica asiática, que en la región del Alto Rin y [ p. 374 ] [ p. 375 ] El Danubio se limitaba a dos especies de mamíferos en el Auriñaciense y el Solutrense, y aumenta a nueve o diez especies en el Magdaleniense medio, de modo que, por primera vez durante toda la «Época del Reno», la fauna de la estepa y la tundra está equilibrada. También hay seis o siete especies de aves de los páramos y tierras altas de Asia central. La avifauna representada en el arte del Magdaleniense medio incluye la perdiz nival, el cisne salvaje, gansos y patos.

La flora actual de las estepas subárticas del sureste de Rusia y el suroeste de Siberia incluye bosques de pino, alerce, abedul, roble, aliso y sauce, que se extienden a lo largo de las orillas de ríos y arroyos, intercalados con amplias llanuras bajas y herbáceas. Existen numerosas gradaciones entre las estepas bajas y altas;7 el clima en verano es relativamente cálido, con temperaturas que alcanzan los 70°, mientras que la temperatura media a mediados del invierno apenas supera los 30°; en general, existe un fuerte contraste entre el verano y el invierno; las tierras esteparias en verano son prácticamente secas, por lo que la arena y el polvo se levantan con cada viento. Por lo tanto, tanto en verano como en invierno, las tormentas de arena y polvo desempeñan un papel importante. Las grandes tormentas de nieve de las estepas subárticas son tan destructivas como las de las tundras más septentrionales y a menudo causan grandes pérdidas de vidas. Numerosos descubrimientos tienden a demostrar que prevalecieron condiciones similares en Europa occidental durante el Magdaleniense. Así, en Châteauneuf-sur-Charente, se encuentra una fauna que mezcla tundra y estepa, con huesos de numerosos animales jóvenes que debieron perecer durante una ventisca. Cabe recordar que en esta región se encuentra la estación de Le Placard, del Solutrense tardío y el Magdaleniense. Cerca de Wurzburgo, Baviera, [ p. 376 ], se encuentra una fauna enterrada en el loess que incluye veinte especies de mamíferos de las tundras y estepas, junto con el bisonte y el uro.

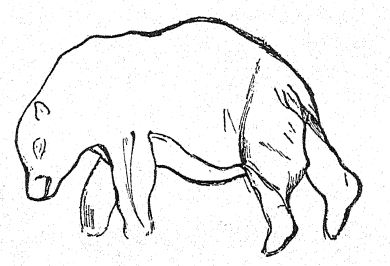

Quizás la prueba más contundente de la extensión del clima estepario frío y seco sea la migración del antílope saiga (Saiga tartarica) a la región de Dordoña, donde está representado tanto en tallas como en grabados, y a otras partes del suroeste de Francia, donde se han encontrado restos fósiles en trece localidades, asociados a la fauna esteparia fría. En la misma región se han encontrado restos del buey almizclero (Ovibos), uno de los representantes más distintivos de la fauna ártica.

¶ Razas humanas de la época magdaleniense

Parece que la raza cromañona continuó prevaleciendo, pero los antropólogos han estado divididos durante mucho tiempo en cuanto a la afinidad racial de los hombres hallados en la etapa industrial del Magdaleniense. Los enterramientos más famosos son los de Laugerie Basse y Chancelade en Dordoña, cada uno compuesto por esqueletos de estatura inferior, probablemente pertenecientes a mujeres. Sin duda, representan una raza algo diferente de los cromañones típicos del Auriñaciense, hallados en Cromañon y en Grimaldi. El arqueólogo de Mortillet atribuyó ambos esqueletos a una nueva raza, la raza de Laugerie. Schliz, quien ha revisado este tema recientemente, ha tratado, sin embargo, acertadamente a todos estos pueblos como cromañones de un tipo modificado.

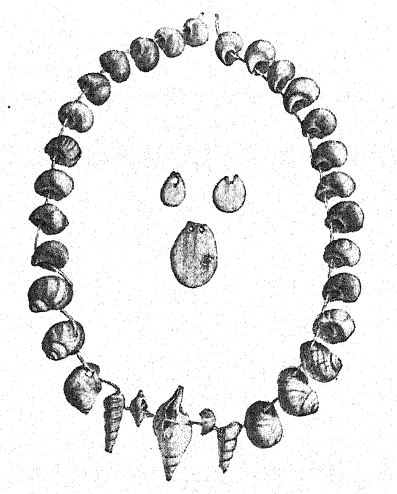

El esqueleto magdaleniense de Laugerie Basse, hallado por Massenat en 1872, yacía boca arriba, con las extremidades flexionadas, y junto a él se encontraba un collar de conchas perforadas del Mediterráneo: el cuerpo aparentemente había sido cubierto con una capa de utensilios magdalenienses. Según la longitud del fémur, el individuo medía 1,65 m (5 pies y 1 pulgada) de altura; los huesos eran fuertes y compactos; el cráneo estaba bien arqueado, con una frente recta y un índice cefálico del 73,2 %.

El llamado esqueleto de Chancelade fue hallado en el refugio de Raymonden en 1888, a una profundidad de 1,5 metros, y también se encontraba plegado, apoyado directamente sobre la roca y cubierto con varias capas de artefactos de la cultura magdaleniense posterior. Las extremidades estaban tan flexionadas que demostraban que habían estado vendadas. Este esqueleto muestra un cráneo bien arqueado, una frente alta y amplia, y una cabeza dolicocéfala, pero las extremidades son comparativamente pequeñas, con una altura que no supera los 1,50 m (unos 1,40 m); el brazo y el muslo son cortos, compactos y toscos, y el fémur es curvo con extremos relativamente gruesos. Este esqueleto se clasifica generalmente dentro de la raza cromañona, pero Klaatsch considera que podría pertenecer a un tipo distinto. No podemos ignorar, dice Breuil,9 las características anatómicas atribuidas por Testut al hombre de Chancelade y sus semejanzas con el tipo esquimal real; esta indicación favorece un nuevo elemento, llegado quizás de la Siberia asiática, pero que adquirió en Europa occidental la cultura artística [ p. 378 ] realizada y conservada en ciertas regiones por las tribus auriñacienses y sus derivados. Sin embargo, todas las razas auriñacienses, solutrenses y magdalenienses recuerdan con mucha fuerza a la raza cromañona, lo que tiende a demostrar que estas transformaciones culturales no se produjeron sin un elemento notable de continuidad humana.

DESCUBRIMIENTOS DE LA ÉPOCA MAGDALÉNICA ATRIBUIDOS PRINCIPALMENTE A LA RAZA CROMAÑÓN[2]

Otro enterramiento magdaleniense es el de Sorde, Landas, en la gruta de Duruthy. Este esqueleto fue descubierto en 1872, enterrado a 2 metros de profundidad. El cuerpo estaba adornado con un collar y un cinturón de dientes de león y de oso, perforados y grabados. Siete cráneos encontrados en 1883 en la gruta de Placard, Charente, también pertenecen al Magdaleniense. El esqueleto descubierto en 1894 en la gruta de Les Hoteaux, Ain, fue enterrado a 1,8 metros de profundidad bajo herramientas magdalenienses. El cuerpo, que yacía boca arriba, estaba cubierto de ocre rojo; los fémures estaban invertidos, lo que indica que las extremidades habían sido desmembradas antes del entierro, una costumbre observada entre ciertos salvajes.

Estos son los restos magdaienses mejor conservados descubiertos en Francia hasta la actualidad. Su principal importancia reside en la pervivencia de los métodos de enterramiento característicos de los cromañones en la época auriñaciense, con el uso del color y la ornamentación, y en algunos casos con el cuerpo plegado y vendado.

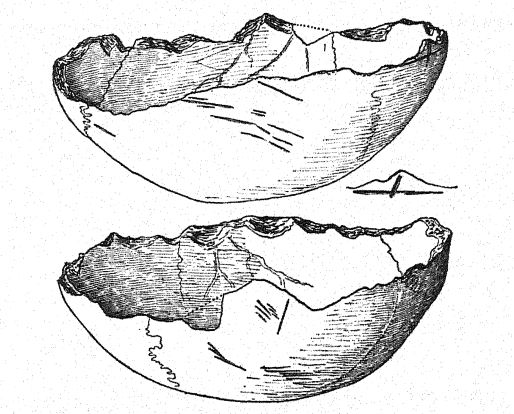

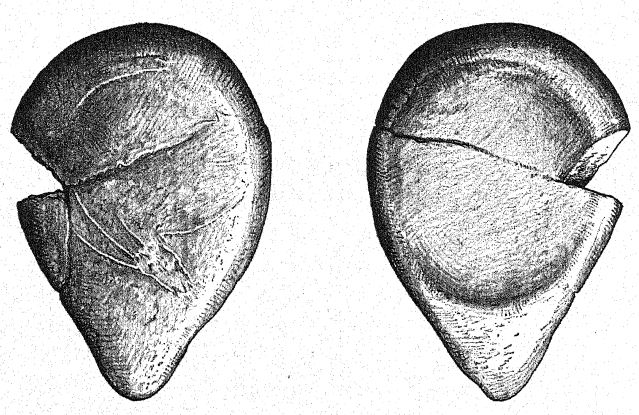

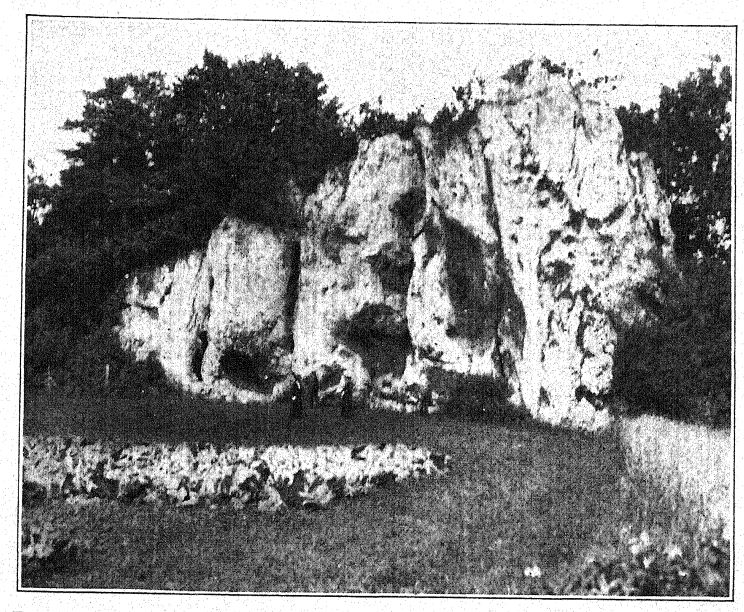

En la gran gruta de Placard, cerca de Rochebertier, Charente, se ha descubierto una nueva característica en el método de enterramiento: la separación de la cabeza del cuerpo.[3] Los entierros ceremoniales previos, que comenzaron sin duda entre los neandertales en el Musteriense, siempre muestran la costumbre de enterrar el cuerpo entero; en el Paleolítico Superior comienza la nueva costumbre de incrustar el cuerpo en materia colorante ocre o roja, y esto se mantiene desde los entierros airignadenses de Grimaldi hasta el entierro aziliense de Mas d’Azil. La flexión de las extremidades es frecuente en el Paleolítico Superior. Parecería que el nuevo ceremonial del Cartel se introdujo en los primeros tiempos del Magdaleniense, pues en los estratos magdalenienses más bajos se hallaron cuatro cráneos muy juntos, con la parte superior del cráneo orientada hacia abajo; de otras partes del esqueleto solo se hallaron un húmero y un fémur. En un estrato superior de la misma etapa industrial se hallaron el cráneo y la mandíbula de una mujer, rodeados de conchas de caracol, muchas de ellas perforadas. Aún más singular es la presencia en los estratos magdalenienses de esta gruta de dos cráneos separados, tallados con un instrumento afilado de sílex en forma de cuencos (Fig. 189).

De nuevo, en Arcy-sur-Cure se han descubierto tres cráneos colocados muy juntos, y con ellos un cuchillo de sílex en una capa superpuesta a una industria auriñea. El enterramiento de tipo placard, que solo muestra la cabeza, se muestra de nuevo en la etapa aziliense de Ofnet, Baviera.

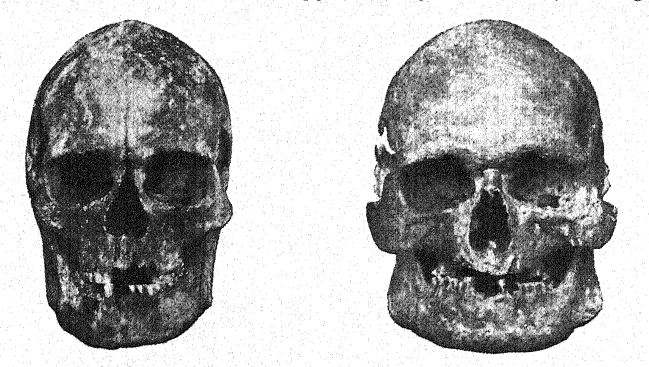

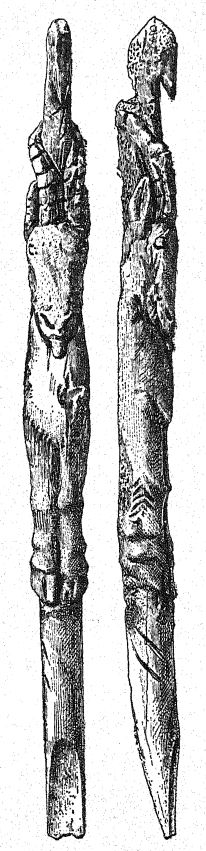

La incertidumbre con respecto a la afinidad racial de los hombres de la cultura magdaleniense ha sido totalmente disipada por el descubrimiento, en febrero de 1914, de dos esqueletos en Obercassel, cerca de Bonn, el primer caso de esqueletos humanos completos de la era cuaternaria encontrados en Alemania.12 Según informó Verworn,i* los esqueletos yacían a poco más de una yarda de distancia; estaban cubiertos por grandes losas de basalto y yacían en un depósito de marga profundamente teñida de rojo. Esta materia colorante roja, que se extendía completamente sobre los esqueletos y las piedras circundantes, indica que fue un entierro ceremonial similar al practicado por los cromañones aurignaeios. Junto con los esqueletos se encontraron huesos de animales y varios especímenes de hueso finamente tallado, pero ningún instrumento de sílex de ningún tipo. Los instrumentos de hueso incluyen un Tissoir finamente pulido de hermosa factura, colocado debajo de la cabeza de uno de los esqueletos; El mango está tallado en una pequeña cabeza de algún animal parecido a una marta; los lados muestran la decoración con muescas tan típica del Magdaleniense francés. El segundo ejemplar de hueso tallado es una de las [ p. 381 ] cabezas de caballo pequeñas, planas y estrechas, grabadas por ambos lados, como las que se encuentran en Laugerie Basse y en los Pirineos. Uno de los esqueletos es de una mujer de unos veinte años y, como es habitual en los esqueletos femeninos jóvenes, presenta los caracteres raciales de forma mucho menos marcada que el esqueleto masculino, que pertenece a un hombre de entre cuarenta y cincuenta años; el índice cefálico es del 70 %; las crestas supraorbitales están bien desarrolladas y las órbitas son claramente rectangulares; los huesos de las extremidades indican una altura corporal de unos 155 cm (5 pies y 1 pulgada).

En contraste con este cráneo más refinado, el rostro extremadamente ancho y bajo del hombre es completamente desproporcionado con respecto a la frente moderadamente ancha y el casquete craneal bien redondeado; el ancho del rostro es de 153 mm y excede la anchura máxima del cráneo, que es de solo 144 mm. Este es un tipo marcadamente disarmónico, ya que la anchura del rostro se debe no solo a la amplia mandíbula superior, sino también al tamaño y la anchura excepcionales de los pómulos. El cráneo es decididamente dolicocefálico, con un índice cefálico del 74 %; la capacidad cerebral es de aproximadamente 1500 cm³; las órbitas son rectangulares, y sobre ellas se extiende una cresta supraorbitaria ininterrumpida, con una ligera eminencia frontal media; la abertura nasal es relativamente pequeña; la mandíbula inferior tiene un cbin muy marcado; las coronas de los dientes se han desgastado hasta el [p. 382 ] El esmalte casi ha desaparecido. Si bien las inserciones musculares indican una gran fuerza corporal, la altura no supera los 1,60 m. Como rasgos cromañones pronunciados, ambos cráneos de Obercassel muestran un rostro inusualmente ancho; en ambos, los perfiles son rectos y la base de la nariz está deprimida, la nariz es estrecha y las órbitas son rectangulares. Sin embargo, observa Bonnet, la mayor anchura de estos cráneos no se encuentra a través de los parietales, como en los cromañones típicos, sino justo por encima de la región auricular, una posición mucho más baja; en este sentido, los cráneos de Obercassel se asemejan al cráneo del esqueleto de Chancelade.

Este importantísimo descubrimiento de dos indudables descendientes de la raza cromañona, asociados con utensilios de hueso de manufactura magdaleniense inferior, parece demostrar de forma concluyente que los cromañones eran una raza amante del arte. Los esqueletos de Obercassel confirman la evidencia aportada por los entierros en Francia de que estas personas eran de baja estatura; quizás debido a las severas condiciones climáticas del Magdaleniense, habían perdido las espléndidas proporciones físicas de los cromañones que vivían en la Riviera durante el Auriñaciense. El cráneo, si bien conservaba todas las características marcadas del cromañonismo, había sufrido una modificación en la punta de mayor anchura.

En la reducción de la estatura de la mujer a 5 pies 3 pulgadas y la del hombre a 5 pies 3 pulgadas, y en la reducción de la capacidad cerebral a 1.500 cm³, podemos estar presenciando el resultado de la exposición a condiciones climáticas muy severas en una raza que conservó sus excelentes características físicas y mentales sólo bajo las condiciones climáticas más benignas del sur.

¶ Las cuatro fases industriales de la cultura magdaleniense

El desarrollo industrial se concentra en Europa central y occidental, más que en el Mediterráneo. Cabe destacar que no se extiende a lo largo de la costa africana, ni siquiera a Italia o el sur de España. Se ha constatado que presenta cuatro grandes etapas o fases, como se indica a continuación:

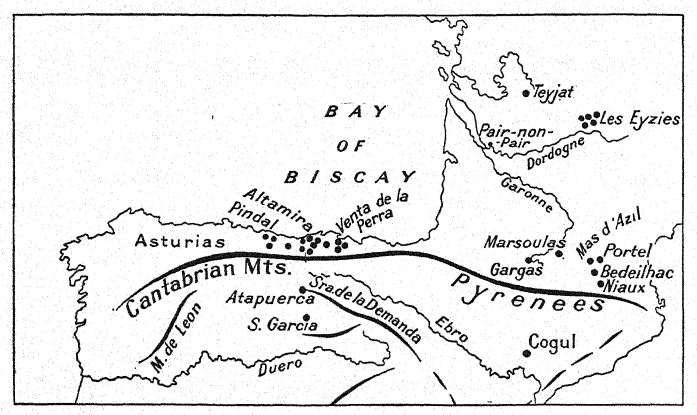

Los tipos más tempranos14 de la incipiente cultura Magdaleniense o [ p. 383 ] PROTOMAGDALENIENSE, están mejor representados que bajo el gran resguardo de Placard, en Charente, donde los profundos y sucesivos depósitos nos hacen comprender el largo período de tiempo requerido para la evolución del Magdaleniense con su maravillosa culminación artística. Incluso antes del descubrimiento del arpón o de cualquier ejemplo del arte del grabado comparable a la serie clásica de niveles superiores, encontramos tres niveles de industria magdaleniense incipiente en Placard. Horizontes locales similares, reconocibles por el tipo de sus puntas de jabalina (sagaies) y por sus motivos decorativos, también se encuentran en Kesslerloch, Suiza, y tan al este como Polonia. Desde Dordoña se extienden hacia los Pirineos y la Cordillera Cantábrica del norte de España, pero no más al sur. Existe, pues, una industria magdaleniense muy primitiva, extendida por Europa central y occidental, ya sea autóctona o con influencia oriental, pero ciertamente no mediterránea. Solo por encima de estos horizontes primitivos se descubren capas con los arpones rudimentarios, y luego con los arpones perfeccionados con hileras de púas simples y dobles. Parecería que las cuencas drenadas por el Dordoña y el Garoime fueron a la vez las más densamente pobladas y los centros desde los que la industria, la cultura y el arte se extendieron hacia el este y el oeste.

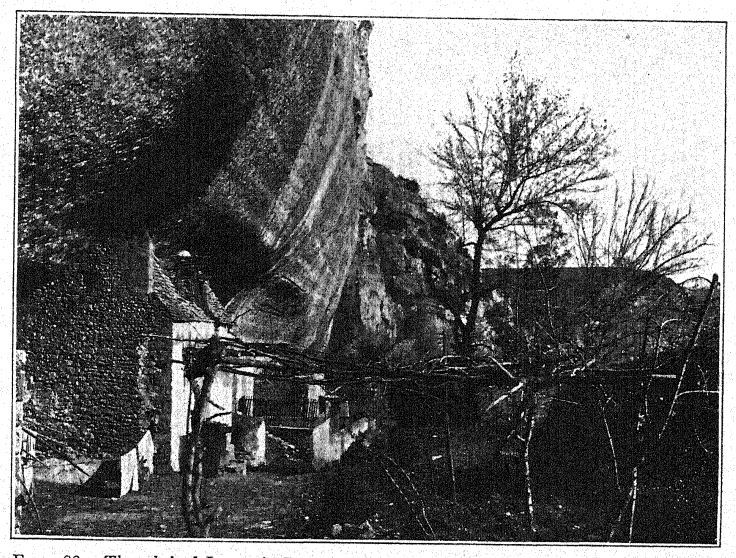

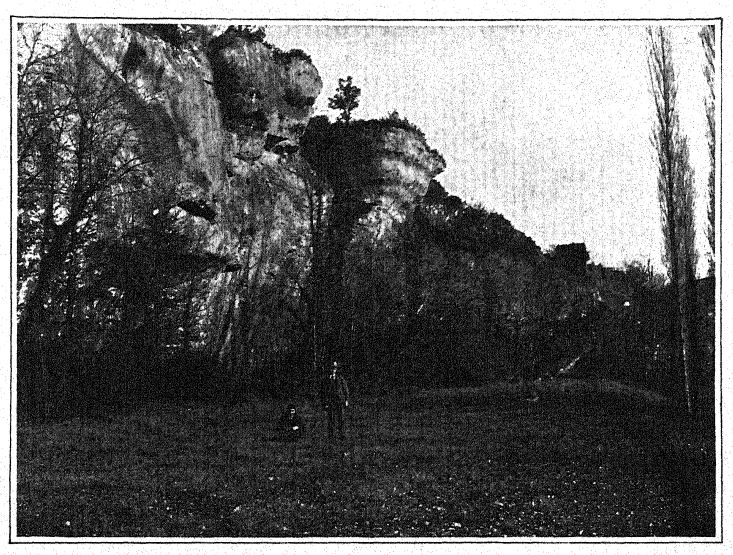

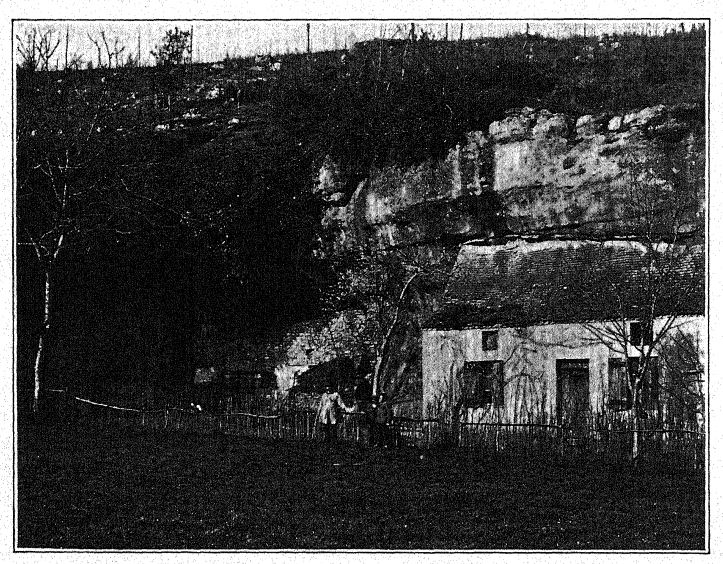

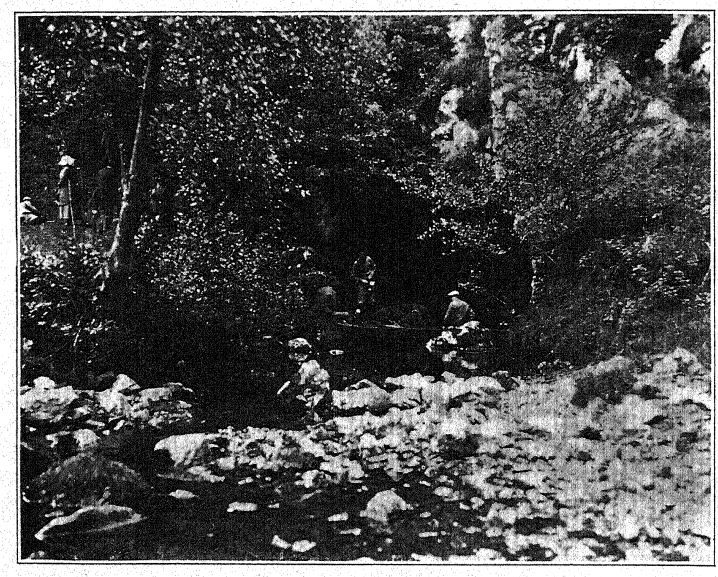

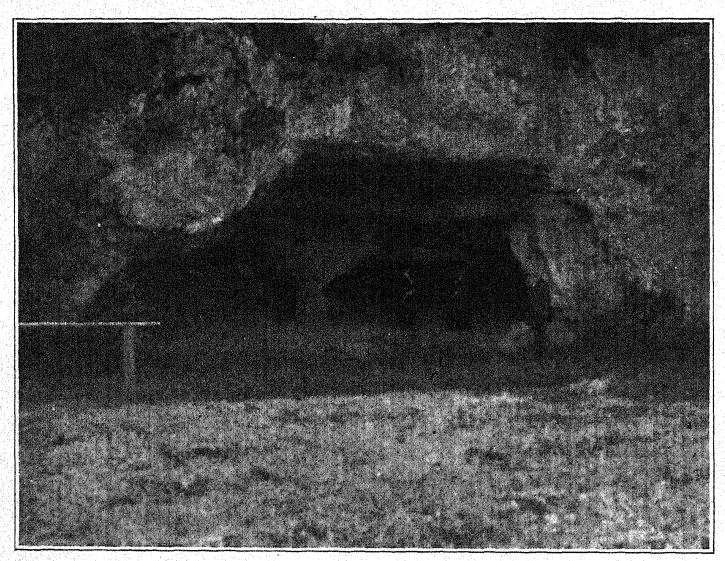

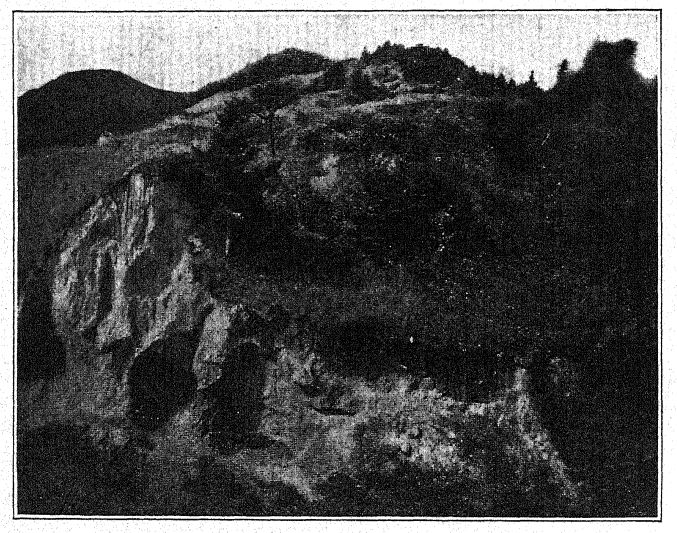

En el corazón de la región de Dordoña se encuentra el gran refugio rocoso de La Madeleine, estación tipo de la cultura magdaleniense, y a su alrededor se encuentran no menos de quince estaciones. Esta estación, en la que el estrato industrial más bajo (niveau inférieur) es posterior a la fase protomagdaleniense y pertenece al magdaleniense temprano, fue excavada extensamente por Lartet y Christy durante la década posterior a su descubrimiento, en 1865, y más recientemente por Peyrony y otros. El depósito industrial está situado en la base de un escarpe de piedra caliza sobresaliente en la margen derecha del río Vézère; se extiende por una distancia de 50 pies con un espesor promedio de 9 pies, los niveles más bajos o magdalenienses tempranos llegan por debajo del nivel actual del Vézère. Es un hecho significativo que las inundaciones fluviales que ocurren ocasionalmente aquí también expulsaron ocasionalmente a los trabajadores del sílex en tiempos magdalenienses. Indica una topografía intacta y condiciones similares de lluvia. Debemos imaginar este acantilado bordeado de flora nórdica, estas riberas como el refugio de bisontes y renos, y el sitio de un campamento largo y estrecho de refugios cubiertos de piel.

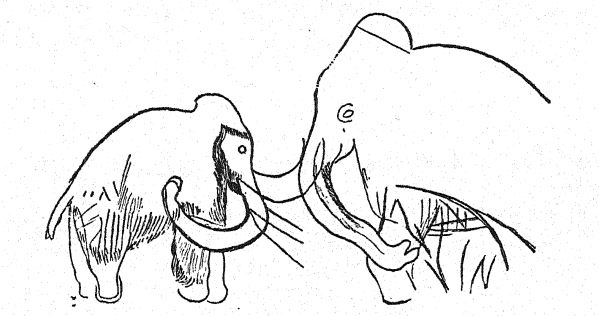

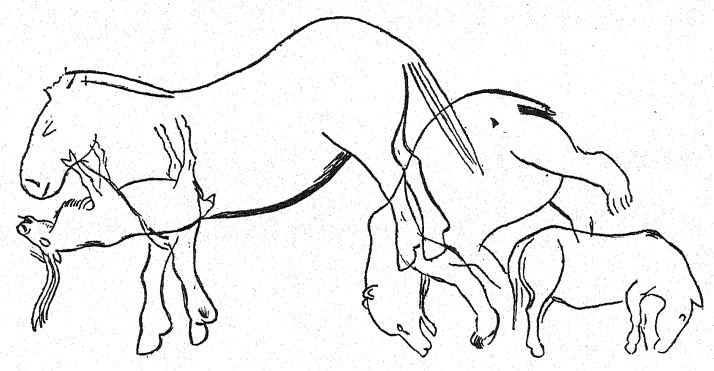

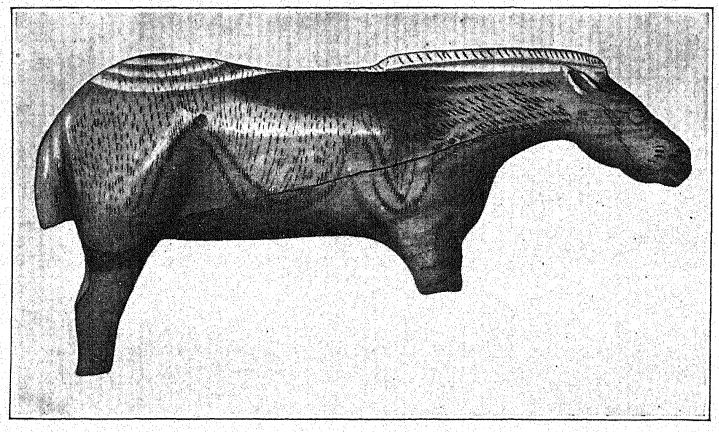

Entre los numerosos especímenes de la industria y el arte típicos del Magdaleniense que se han encontrado aquí, cabe mencionar una geoda de cuarcita, aparentemente utilizada para contener agua, y crisoles de piedra, generalmente de forma redondeada, adaptados para la molienda de colores minerales para tatuajes o fines artísticos; uno de estos crisoles, que muestra rastros de color, aún se conserva. El más fino de los objetos de arte es el enérgico grabado, en una sección de colmillo de marfil, del mamut lanudo cargando; esta es una de las piezas más realistas de grabado paleolítico que se han encontrado; hay indicios de que el artista utilizó esta relativamente pequeña pieza de marfil para la representación de tres mamuts; [ p. 385 ] pero en la reproducción (Fig. 199) se han eliminado todas las líneas excepto las que pertenecen al mamut cargando. Observamos especialmente la elevación de la cabeza y de la cola, también la acción notablemente realista de las extremidades y del cuerpo.

Se han descubierto numerosos niveles industriales en ocho o diez hogares superpuestos, que se dividen, sin embargo, en tres niveles principales, como sigue:

Niveau supérieur (cultura magdaleniense tardía).

Arpones con doble hilera de púas. Indicaciones de que el clima era más frío y seco, similar al de las estepas. Abundaban los bisontes, los caballos y los renos.

Niveau moyen (cultura del Magdaleniense medio).

Arpones con púas en un solo lado; también bastones de mando. Indicaciones de que el clima era más húmedo, con frecuentes inundaciones del río. Bisontes, renos y caballos menos abundantes.

Niveau inférieur (cultura magdaleniense temprana).

Arpones con una sola fila de púas. Indicaciones de escultura animal. Ramines de bisonte y reno, pero especialmente numerosos los de caballo.

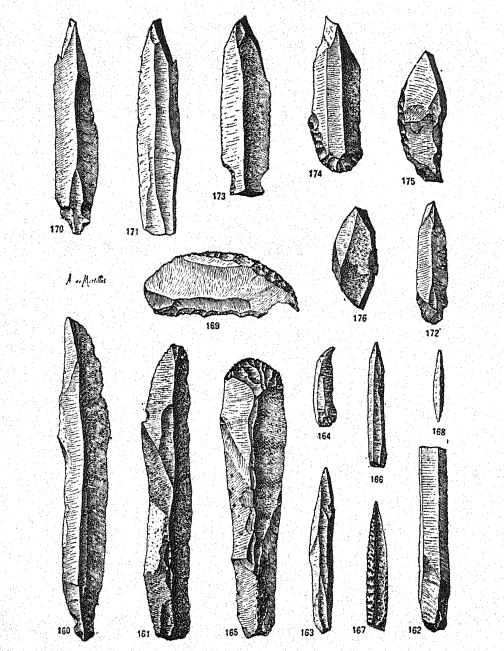

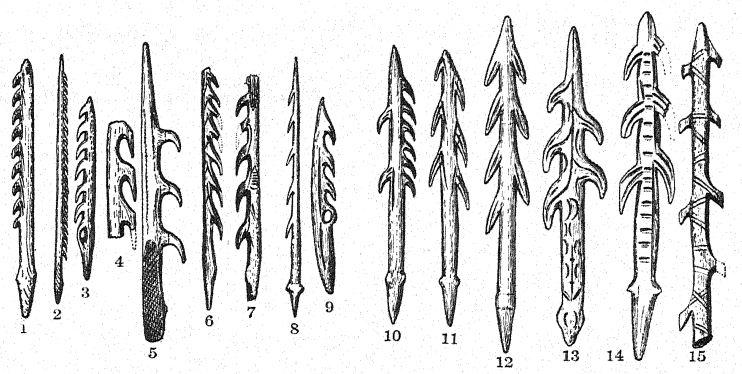

En el Magdaleniense temprano se observa la invención del arpón; su primera forma rudimentaria consiste en una punta de hueso corta y recta, profundamente acanalada en una cara; las crestas y muescas a lo largo de un borde son los únicos indicios de lo que posteriormente se convertiría en las puntas curvadas y dentadas del arpón típico. Como se mencionó anteriormente, este invento estaba destinado a ejercer una gran influencia en los hábitos de este pueblo. Sin duda, los peces grandes eran muy abundantes en todos los ríos de aquella época, y este nuevo medio de obtener un abundante suministro de alimentos probablemente distrajo a los cromañones, en parte, de la caza más intensa y peligrosa de las presas más grandes. El descubrimiento pronto se extendió, y entre las localidades donde se encuentran prototipos del arpón se pueden mencionar Placard, en Charente; Laugerie Basse, en Dordoña; Mas d’Azil, en el Arize; y Altamira, en el norte de España. En el Magdaleniense temprano también se desarrolló una gran variedad de taladros o perforadores de sílex relacionados con la talla del hueso, incluyendo el tipo «pico de loro» o sílex curvado. Los pedernales microlíticos, diseñados exclusivamente para trabajos artísticos finos y delicados, son más abundantes que en cualquier etapa anterior y se utilizaban para dar forma y acabar los utensilios de hueso que distinguen principalmente a la cultura magdaleniense. Otros utensilios que nos permiten reconocer las capas de la cultura magdaleniense temprana son las puntas de jabalina de hueso o cuerno de reno con bases oblicuas, las pequeñas duelas de cuerno de reno o marfil, las placas ovaladas de hueso frecuentemente decoradas con diseños grabados y las agujas finas y finamente acabadas.

Los implementos del Magdaleniense Medio se distribuyeron más ampliamente que los tipos tempranos, siendo el arma más característica el arpón con una sola fila de púas bien definidas (Breuil,16 Schmidt17). Según Breuil, este arpón de una sola fila es raro en los estratos inferiores, pero abundante en los estratos superiores del Magdaleniense Medio; con él se encuentran ejemplos del arpón de una sola fila con base en cola de golondrina. Otros implementos de esta etapa son las puntas de jabalina de hueso con base hendida, pequeñas varas de hueso ricamente decoradas, así como numerosas agujas, más finas y delgadas que las del Magdaleniense Temprano. Es muy interesante observar que no hay inventos distintivos en la industria del sílex, que no muestra avances importantes, aunque los pedernales microlíticos siguen siendo más abundantes que antes. Para fines industriales, los raspadores siguen siendo muy abundantes, así como los barrenadores para la perforación de implementos de hueso. La industria del [ p. 388 ] Magdaleniense medio está mejor representada en los depósitos del centro y sur de Francia, en Raymonden, Bruniquel, Laugerie Basse, Gourdan, Mas d’Azil y Teyjat.

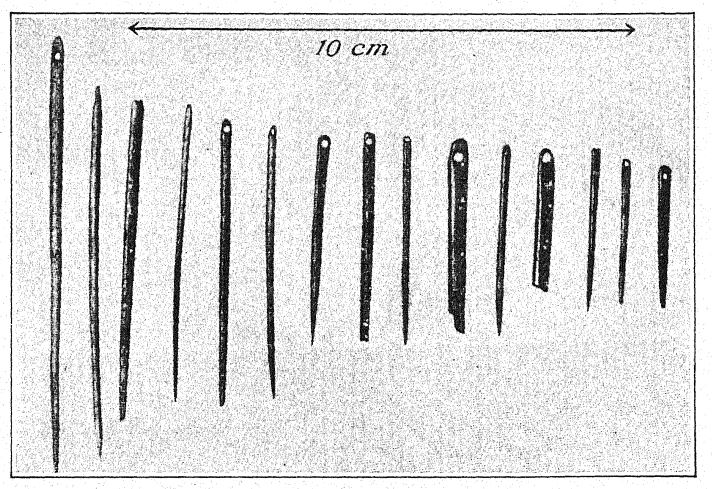

El arma principal del Magdaleniense Tardío es el arpón de doble hilera de púas, presente en todos los principales yacimientos que se extienden desde las estaciones del suroeste y sur de Francia hasta el extremo este. Además del arpón de doble hilera, es frecuente el cincel cilíndrico de cuerno de reno, a menudo puntiagudo en el extremo y con una pequeña curva lateral; este, al igual que otros utensilios de hueso, estaba ricamente decorado con grabados. Este nivel del Magdaleniense Tardío se distingue en todas partes por la rica decoración de todos los utensilios y armas de hueso, así como de los bastones de mando. La cantidad de agujas de hueso, más numerosas en esta etapa que nunca, atestigua el mayor refinamiento en el acabado de la confección de la indumentaria.

Este fue el punto culminante tanto de la industria como del arte magdalenienses, y probablemente también de la moral y los modos de vida. Tipos característicos de esta cultura magdaleniense tardía se encuentran en La Madeleine, Les Eyzies y Teyjat, y se extienden hasta los Pirineos septentrionales, en Lourdes, Gourdan y Mas d’Azil. Su distribución geográfica oriental se describirá más adelante. Los pedernales microlíticos alcanzan ahora su punto culminante; a las pequeñas lascas con dorso romo se añaden pequeñas hojitas de sílex con forma de pluma, y otras con extremos oblicuos, que empiezan a sugerir las formas geométricas de la industria tardenoisiana posterior. Entre los perforadores de sílex, destaca un tipo predominante con una punta central robusta, también conocido como perforador «pico de loro». Para la preparación de pieles, se fabrican raspadores, como antes, con finas lascas, ligeramente retocadas en ambos extremos para darles una forma redondeada o rectangular.

Tras el Magdaleniense tardío o alto, se produce un período de decadencia industrial. En el sur de Francia18, tanto los utensilios de sílex como los de hueso muestran indicios inequívocos de la llegada del Tardenoisiense o el Aziliense. En los Pirineos, tanto los pedernales como los grandes pulidores de cuerno de ciervo comienzan a asemejarse a los que se encuentran en los niveles postmagdalenienses. [ p. 389 ] Esta etapa industrial se corresponde en líneas generales con el período de decadencia del arte y con el cambio tanto en los hábitos industriales como en el espíritu artístico de los cromañones.

Las divisiones del Magdaleniense son, por tanto, las siguientes:

5. Decadencia del arte y la industria magdalenienses.

4. Magdaleniense tardío tipificado en La Madeleine, Dordoña.

3. Magdaleniense medio tipificado en La Madeleine, Dordoña.

2. Magdaleniense temprano tipificado en La Madeleine, Dordoña.

1. Proto-Magdaleniense tipificado en Placard, Charente.

¶ Industria del pedernal y el hueso

A través de las cuatro etapas sucesivas de desarrollo que ya hemos trazado (pág. 382) se perciben ciertas tendencias y características generales que separan claramente la cultura magdaleniense de la cultura solutrense precedente.

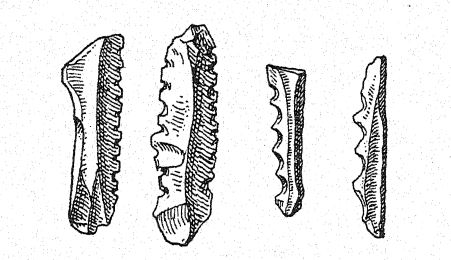

En comparación con la época solutrense, cuando el arte del trabajo del sílex alcanzó su apogeo, los palseolitos magdalenienses muestran una marcada degeneración técnica, sin la simetría de forma ni las superficies finamente lascadas que distinguen a los tipos solutrenses; de hecho, ni siquiera igualan el retoque marginal acanalado de la mejor obra auriñaciense. El retoque magdaleniense no muestra influencia del solutrense; es incluso más romo y marginal que el auriñaciense tardío. En compensación por esta decadencia en el arte del retoque, los cromañones ahora muestran una extraordinaria habilidad en la producción de lascas largas, estrechas y delgadas de sílex, arrancadas del núcleo de un solo golpe; estas «hojas», que son muy numerosas, a menudo no se retocan en absoluto; ocasionalmente se utilizan algunos toques apresurados para lograr un extremo redondeado u oblicuo; En otros casos, un desportillado marginal muy limitado a lo largo de los lados o el desarrollo de un pedículo alargado (soie) producen herramientas muy eficaces para el grabado y el trabajo escultórico.

Para el arte del grabado, se fabricaron rápidamente buriles, buriles-grattoirs y buriles dobles perfectos a partir de estas finas lascas; también buriles con borde oblicuo y con punta en forma de pico de loro. Con fines industriales, algunos pedernales se denticulaban alrededor del borde, sin duda para la preparación de fibras [ p. 390 ] y de finas tiras de cuero para sujetar la ropa al cuerpo y para unir las puntas de lanza de pedernal y hueso a las astas de madera. Se han encontrado pergoirs extremadamente finos adaptados para perforar las agujas de hueso; el grattoir, simple o doble, también se fabricaba con estas lascas, y el núcleo del pedernal se utilizaba como martillo. También se han encontrado martillos de piedras simples y redondeadas.

Pero la característica notable de la industria magdaleniense es el uso extensivo y sin precedentes del hueso, el cuerno y el marfil. A partir de las astas del reno se desarrollaron tempranamente las sagas o puntas de jabalina de diversos tamaños, generalmente ornamentadas en los laterales y con diversas formas de fijación al mango de madera, ya sea bifurcadas, biseladas o redondeadas. La ornamentación consiste en líneas alargadas grabadas o con cuentas, y en ranuras profundas, quizás destinadas a la inserción de fluidos venenosos o a la salida de sangre.

De todas las armas magdalenienses, la más característica es el arpón, el principal instrumento de pesca, que ahora aparece por primera vez marcado por la invención de la púa o punta retrovertida de tal manera que se mantiene en su lugar en la carne. La púa no surge repentinamente como una mutación inventiva, sino que evoluciona muy lentamente a medida que su utilidad se demuestra en la práctica. El asta rara vez está perforada en la base para la sujeción de un sedal; es de forma cilíndrica, adaptada para la captura de grandes peces en los arroyos. El uso de un arma con púas en la caza parece indicarse por los dibujos en la gruta de Niaux y las líneas grabadas en los dientes del oso, pero estos dibujos indican la forma de una flecha en lugar de un arpón. La longitud varía de dos a quince pulgadas. Los arpones podrían haber sido lanzados mediante los llamados propulsores o lanzadardos, que se asemejan a los instrumentos empleados por los esquimales y australianos actuales. Estos lanzadardos suelen estar bellamente tallados, como en el caso de uno hallado en Mas d’Azil, ornamentado con un fino relieve de la cabra montés.

También existían los bastones de mando, tallados con escenas de caza y con briosas cabezas de caballos y otros animales, que probablemente eran insignias de oficios y costumbres. Reinach ha sugerido que los bastones eran trofeos de caza y, según Schoetensack, podrían haberse usado como adornos para sujetar la ropa. El descubrimiento de pintura mural y grabado sugiere la posibilidad de que se creyera que estos bastones tenían alguna influencia mágica y estaban relacionados con misteriosos ritos en las cavernas, ya que se encuentra una gran variedad de estos bastones ceremoniales entre los pueblos primitivos. Geográficamente, los bastones se extendieron desde los Pirineos hasta Bélgica y, hacia el este, hasta Moravia y Rusia.

Las finas agujas de hueso, afiladas en los pulidores de piedra, indican un gran cuidado en la preparación de la ropa. Asociados con los barrenadores se encuentran muchos otros utensilios de hueso: punzones, martillos, cinceles, estiletes, alfileres con y sin cabeza, espátulas y pulidores; estos últimos podrían haberse empleado en la preparación del cuero. Los barrenadores, alfileres y pulidores aparecen desde los inicios del período escultórico. El nombre de puñal se da a las puntas largas de cuerno de reno; uno de ellos se encontró en Laugerie Basse.

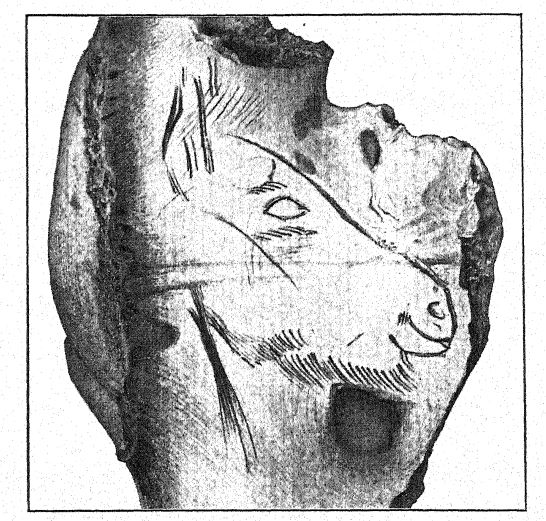

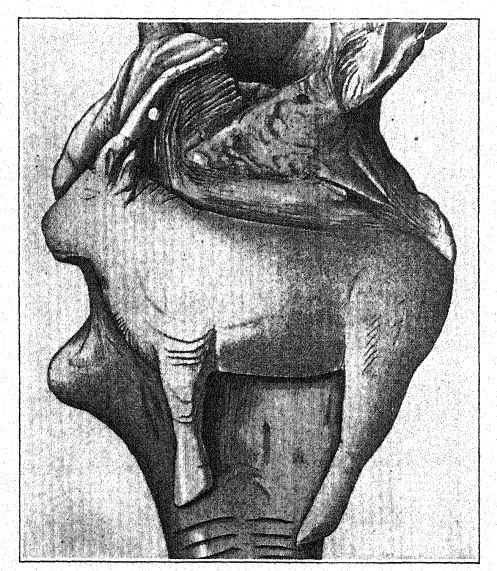

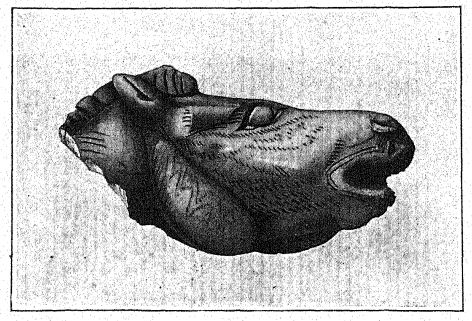

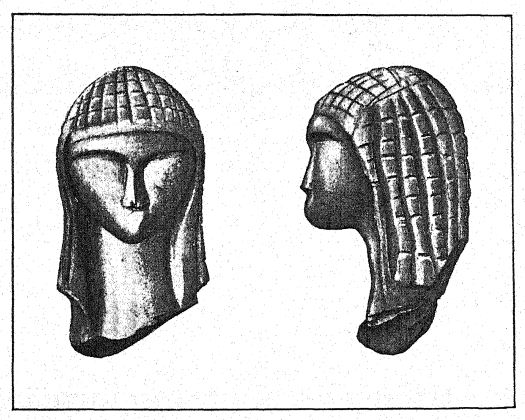

¶ Historia del Arte del Paleolítico Superior

Tras los estudios pioneros de Lartet, la historia del arte del Período del Reno, tal como se manifiesta en el hueso, el marfil y los cuernos grabados y esculpidos del ciervo, ocupó los últimos treinta y cinco años de la vida de Edouard Piette,^® un magistrado de Graonne que se dedicó a este delicioso tema como afición. Fue pionero en la interpretación de l’art mohilier, el arte móvil. Debe recordarse que en Piette,19 las cuatro divisiones de la cultura del Paleolítico Superior tan familiares para nosotros solo se percibían parcialmente; sus estudios, de hecho, se relacionaban principalmente con el arte móvil de la época magdaleniense, y se comprometió a seguir sus modificaciones en cada gruta sucesiva, comenzando con su folleto La Grotte de Gourdan, en 1873, en el que anunció por primera vez la idea que subyacía en todas sus conclusiones posteriores, de que la escultura precedió al grabado lineal y al aguafuerte. Dividió el arte en una serie de fases; La del ciervo rojo (Cervus elaphus) la denominó Elaphienne, la del reno Tarandienne, la del caballo Hippiquienne y la del ganado salvaje Bovidienne. Al concluir esta obra temprana de 1873, comentó: «Escribir la historia del arte magdaleniense es dar la historia del arte primitivo mismo». Observó que, al esculpir el cuerno del reno, el artista se veía obligado a trabajar en el duro exterior, el hueso, y evitar el interior esponjoso; este defecto del material sugirió la invención del bajorrelieve. Consideró la estatuilla como el ensamblaje de dos bajorrelieves, uno a cada lado del hueso. Así describió la cabeza de marfil de la mujer de Brassempouy, el único rostro humano del Paleolítico Superior que está medianamente bien representado; también los dos torsos femeninos imperfectos en marfil. En 1897, a la edad de setenta años, Piette emprendió sus últimas excavaciones, y el resultado de su labor se conserva en el magnífico volumen titulado L’Art pendant l’âge du Renne, publicado en 1907.

El discípulo y biógrafo de Piette, el abad Henri Breuil, observa que su esquema de la evolución del arte es preciso en sus líneas principales.20 Es cierto que la escultura humana aparece por primera vez en el Auriñaciense inferior, que sobrevive al Solutrense e incluso se extiende hasta el Magdaleniense medio, pero este enorme período no puede ubicarse en una división arqueológica como suponía Piette; en verdad, él no sospechaba la gestación prolongada del arte cuaternario, sino que resumió en una pequeña división los documentos de numerosas fases. Al mismo tiempo, Piette acertaba al atribuir el florecimiento del arte del grabado acompañado de contornos de formas animales en relieve al segundo y tercer nivel de la industria del Magdaleniense, pero no tenía idea de que este desarrollo había sido precedido por un largo período en el que el grabado se había practicado de manera tímida y más o menos esporádica como arte parietal en las paredes de las cavernas, así como en hueso y piedra. También es cierto que una considerable destreza en la escultura precedió al arte del grabado, pero su progreso se vio frenado mientras el grabado se desarrollaba lentamente; en la elección temprana de temas, los escultores de la época auriñaciense media y tardía mostraron preferencia por la forma humana, mientras que más tarde, en la época solutrense y principios del Magdaleniense, se inclinaron principalmente por las figuras animales, de modo que la escultura no fue eclipsada repentinamente. Los primeros grabados realizados con finas puntas de sílex sobre piedra son apenas menos antiguos que las primeras esculturas, y coexisten modestamente junto a ellas hasta el momento en que el grabado, muy multiplicado, suplanta en gran medida a la escultura. Finalmente, observa Breuil, una de las glorias de Edouard Piette es haber comprendido que los guijarros pintados de Mas d’Azil representaban la última prolongación del arte cuaternario moribundo.

Es una suerte que el manto de Piette recayera sobre un hombre del genio artístico y la apreciación de Breuil, a quien debemos principalmente nuestra clara comprensión del desarrollo cronológico del arte del Paleolítico Superior. En la tabla adjunta (pág. 395) se reúnen los resultados de las observaciones de Piette, Sautuola, Rivière, Cartailhac, Capitan, Breuil y muchos otros, en gran parte en el orden secuencial determinado gracias a la labor de Breuil.

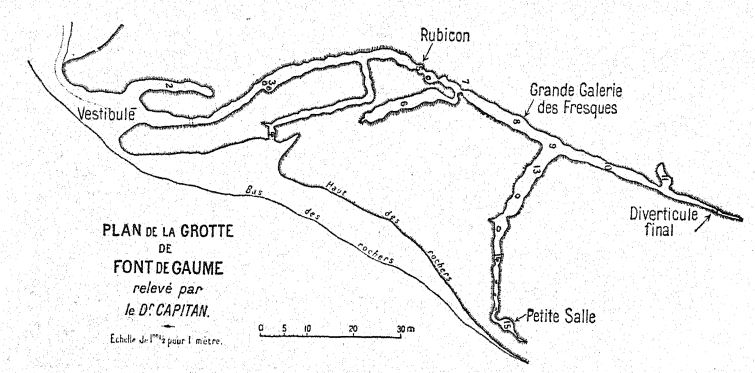

Estamos lejos de 1880, observa Cartailhac,21, cuando el descubrimiento por Sautuola de las pinturas en el techo de la caverna de Altamira fue recibido con tanto escepticismo e indiferencia. Conociendo los instintos artísticos de los pueblos del Paleolítico Superior por sus grabados y tallas en hueso y marfil, deberíamos haber estado preparados para el descubrimiento de un arte parietal. La publicación de los grabados en la gruta de La Mouthe por Rivière^^ en abril de 1895 fue la primera advertencia de nuestro descuido, e inmediatamente Edouard Piette recordó Altamira a los investigadores del arte prehistórico. El descubrimiento de Sautuola dejó de ser aislado. Impulsado por los grabados encontrados en La Mouthe, [ p. 395 ] [ p. 396 ] Daleau descubrió los grabados en la gruta de Pair-non-Pair, Gironda. En 1902 se produjo el doble descubrimiento de los grabados en la gruta de Combarelles y de las pinturas en la gruta de Font-de-Gaume, comunicados por Gapitan y Breuil. Pronto le siguieron los descubrimientos en Marsoulas, Mas d’Azil, La Grèze, Bernifal y Teyjat.[4]

| Escultura | Figuras incisas | Figuras pintadas | |

|---|---|---|---|

| Aziliense. | VI. Sin dibujos de animales. | VI. Decoración aziliana convencional. Guijarros planos (galets) coloreados en rojo y negro. Mas d’Azil, Marsoulas, Pindal, | |

| Magdaleniense Tardío. | V. Totalmente ausente. | V. Sin arte animal. Diversas figuras y signos esquemáticos y convencionales (bandas, ramas, líneas, superficies punteadas que sugieren los galets azilianos). | |

| Magdaleniense Medio. | Esbeltas figurillas humanas en marfil y hueso. Formas animales en asta de reno y ciervo en instrumentos de caza e insignias ceremoniales. |

IV. Grafitos de trazo débil; predominan las líneas finas que indican el pelo en los dibujos, como en Font-de-Gaume y Marsoulas. Contornos y detalles de animales perfeccionados. Finos contornos de animales, Grotte de la Mairie, Marsoulas. Grabado perfeccionado en hueso y marfil. |

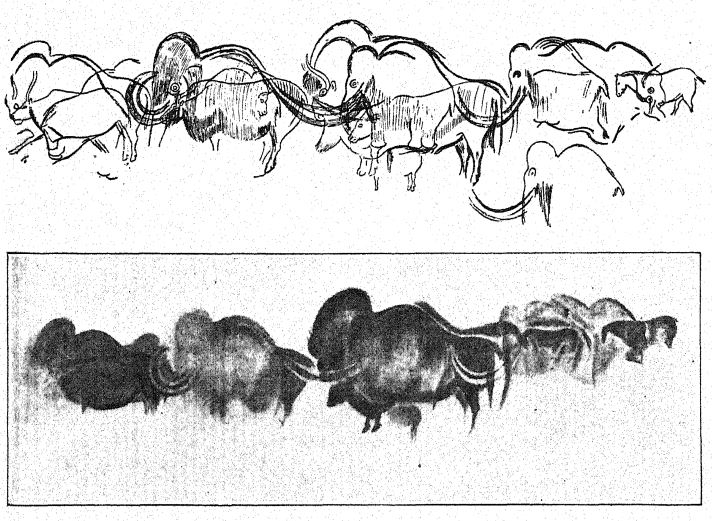

IV. Figuras animales policromadas con el contorno en negro y modelado interior obtenido mediante la mezcla de amarillo, rojo y negro. Asociación constante del refranero y de las incisiones con la pintura. siy Usees. Grandes y brillantes frescos policromados de Marsoulas, Font-de-Gaume, Altamira. Contornos de animales en negro, Niaux. |

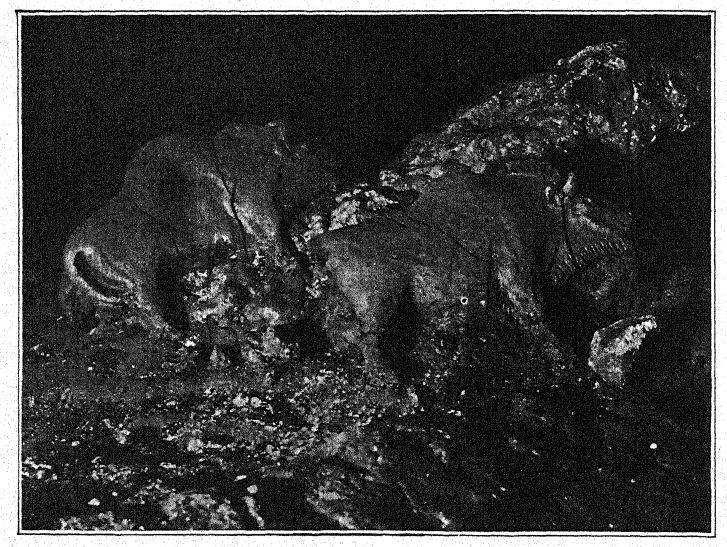

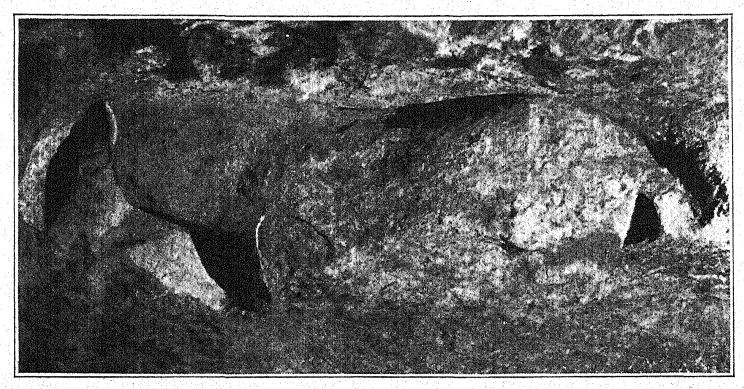

| Magdaleniense temprano. | Escultura animal. Bisontes de Frédéric Audoubert; altos relieves de caballos, Cap Blanc. | III. Líneas profundamente incisas seguidas de ligeros contornos de grafito. Contornos y pelo incisos, p. ej., mamuts de Combarelles. Dibujos estriados, Castillo, Altamira, Pasiega. | III. Figuras de color plano y sombreado chino sin modelar, también figuras de animales punteadas, como en Fontde-Gaume, Marsoulas, Altamira, Pasiega. |

| Solutrense. | Escultura ósea en altorrelieve; siglo I de Uritx, Pirineos. Escultura animal de bulto redondo, Predominante. | Grabados. | |

| Auriñaciense Tardío. | Estatuillas humanas pesadas (id jls) de Mentone, Brassempouy, Wiliendarf, Brünn. Bajorrelieves humanos de Laussel. Figuras humanas pesadas de Sireuil, Pareja-no Pareja. | II. Figuras animales y humanas, al principio muy profundamente incisas, luego menos; cuatro extremidades generalmente figuradas. Diseños vigorosos, algo torpes, como en La Mouthe, luego más característicos como en Combarelles. | II. Líneas de relleno al principio débiles, luego cada vez más marcadas, finalmente asociadas con el modelado del contorno que finalmente cubre toda la silueta. ^ Líneas incisas asociadas con la pintura, como en Combarelles, Fontde-Gaume, La Mouthe, Marsoulas, Altamira. |

| Auriñaciense temprano. | Animales en bajorrelieve. | I. Figuras profundamente incisas, pesadas, de perfil; rígidas como en Pair-non-Pair, La Grèze, La Mouthe, Gargas, Bernifal, Hornos de la Peña, Marsoulas y Altamira. Contornos animales arcaicos de Castilla. |

I. Trazos lineales monocromos, líneas simples negras o rojas que indican solo una silueta. Dos de cada cuatro extremidades suelen estar figuradas. Las pinturas más antiguas son de Castillo, Altamira, Pindal, Font-de-Gaume, Marsoulas, La Mouthe, Combarelles y Bernifal. |

| Estatuaria y bajorrelieve. | Arte móvil y parietal en línea. | Arte parietal y móvil en color. |

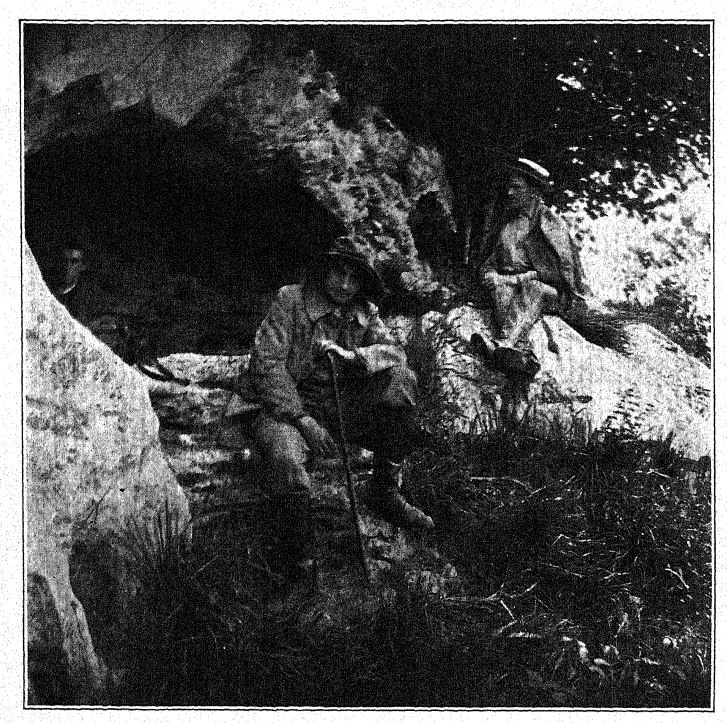

ETAPAS DEL DESARROLLO DEL ARTE PALEOLÍTICO SUPERIOR

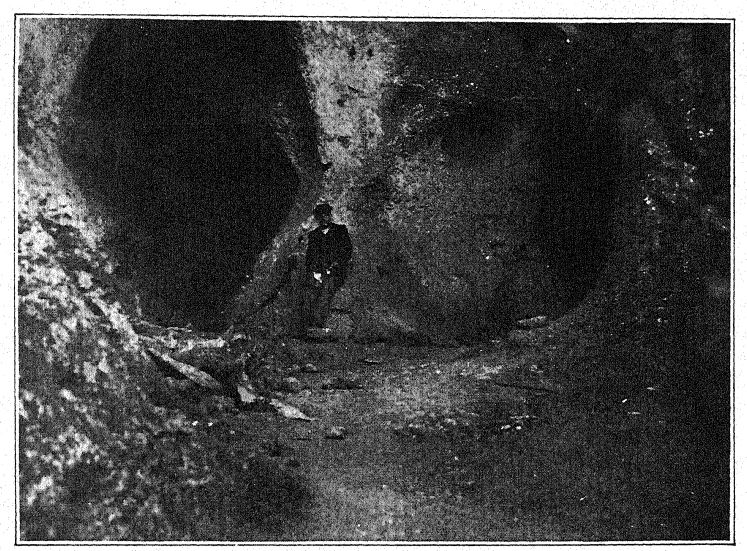

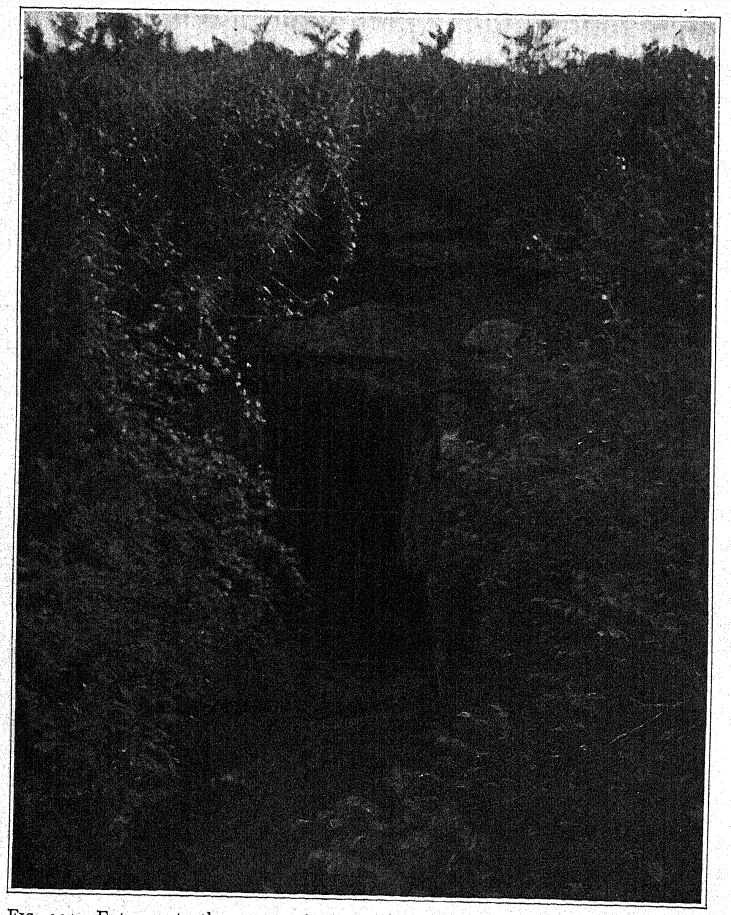

En 1908, Dechelette enumeró ocho cavernas en Dordoña, seis en los Pirineos y siete a lo largo de los Pirineos cantábricos del norte de España, pero ahora hay más de treinta cavernas en las que se han encontrado rastros de arte parietal, y sin duda el número aumentará mucho con la exploración futura, porque las entradas de muchas de las grutas han sido cerradas y los recovecos remotos en los que se colocan los dibujos, como en el reciente descubrimiento de Tuc d’Audoubert, son muy difíciles de explorar.

Las principales divisiones del arte del Palgeolítico Superior son las siguientes:

- Dibujo, grabado y aguafuerte con puntas finas de sílex sobre superficies de piedra, hueso, marfil y las paredes de piedra caliza de las cavernas.

- Escultura en bajo o alto relieve. Principalmente en piedra, hueso y arcilla.

- Escultura en bulto redondo en piedra, marfil, reno y cuerno de ciervo.

- Pintura a línea, en tono monocromo, y en policromías de tres o cuatro colores, habitualmente acompañada o precedida de grabado lineal, con puntas de sílex o bajos relieves de contorno.

- Adornos convencionales derivados de la repetición de formas animales o vegetales o de la repetición de líneas geométricas.

¶ Dibujos y grabados del Magdaleniense temprano

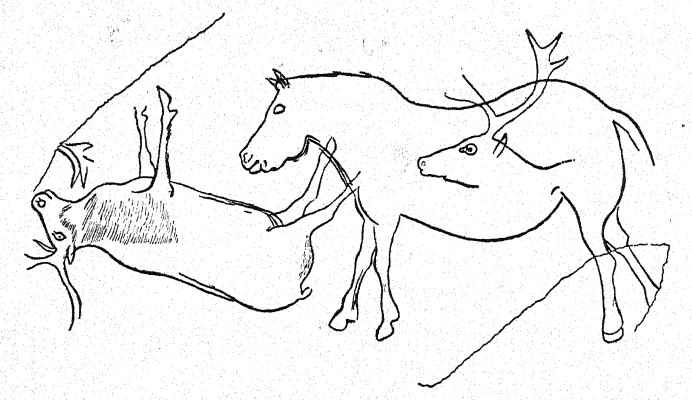

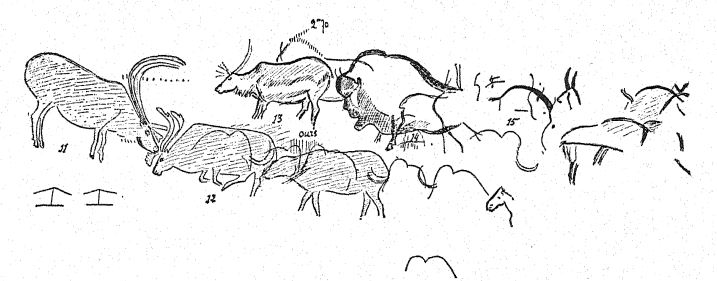

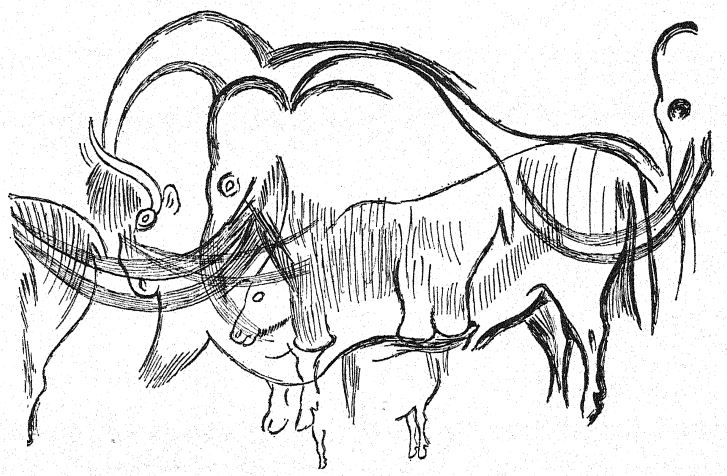

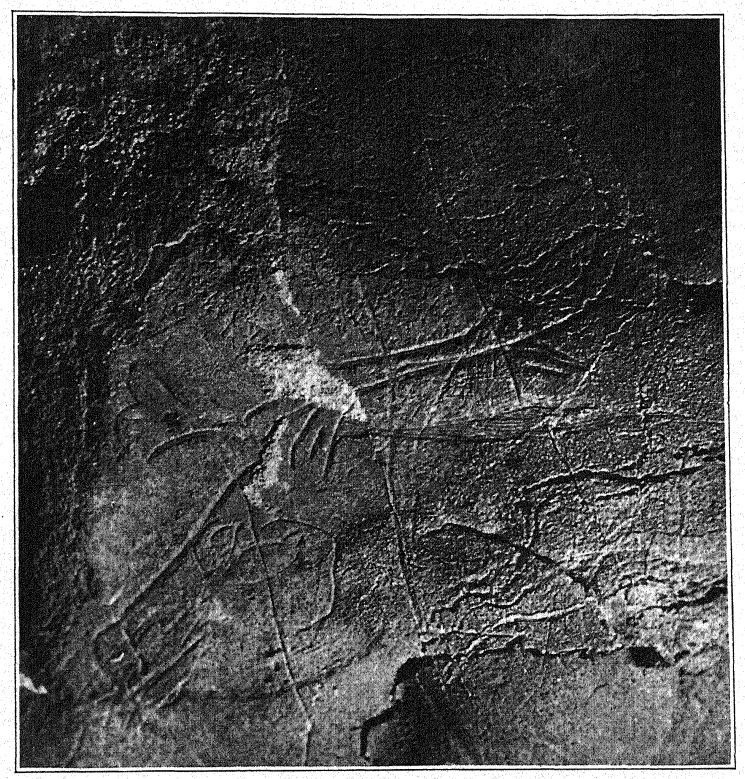

Ya hemos rastreado el arte del grabado, tal como aparece por primera vez a finales del Auriñaciense, hasta el Solutrense; en este último, su representación es escasa. Su mayor desarrollo en el Magdaleniense temprano se encuentra en los grabados realizados con instrumentos de sílex más delicados o puntiagudos, capaces de dibujar una línea extremadamente fina; estos fueron, sin duda, los microlitos del Magdaleniense temprano. Los contornos de los animales, con una indicación de pelo, se esbozan frecuentemente con líneas tan finísimas que parecen grabados al aguafuerte; las figuras suelen ser de dimensiones muy pequeñas y se caracterizan por una atención mucho mayor a los detalles, como los ojos, las orejas, el pelo tanto de la cabeza como de la crin, y las pezuñas; las proporciones también son mucho más exactas, por lo que estos grabados resultan muy realistas. Breuil atribuye al Magdaleniense temprano los calcos grabados de mamut de Combarelles. También se encuentran grabados de este período en las grutas de Altamira, en España, y de Font-de-Gaume, en Dordoña, [ p. 398 ], y a esta etapa pertenece el grupo de ciervas de Altamira, que se distingue por las peculiares líneas del pelo que cubre su cara. Los temas elegidos son principalmente el ciervo rojo, el reno, el mamut, el caballo, el rebeco y el bisonte. Los dibujos estriados de Castelhélo y Altamira, que en parte representan pelo y en parte son indicios de sombreado, pertenecen a este período.

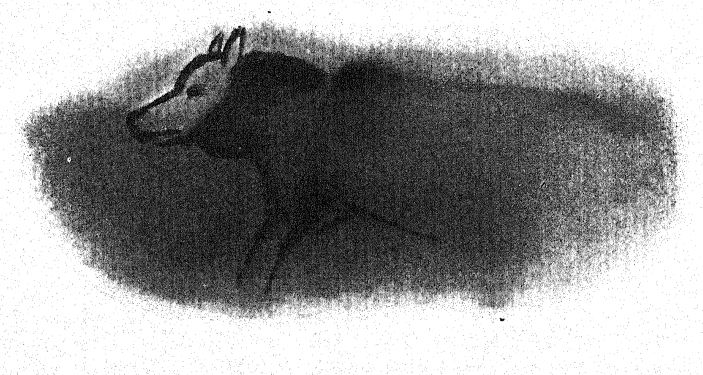

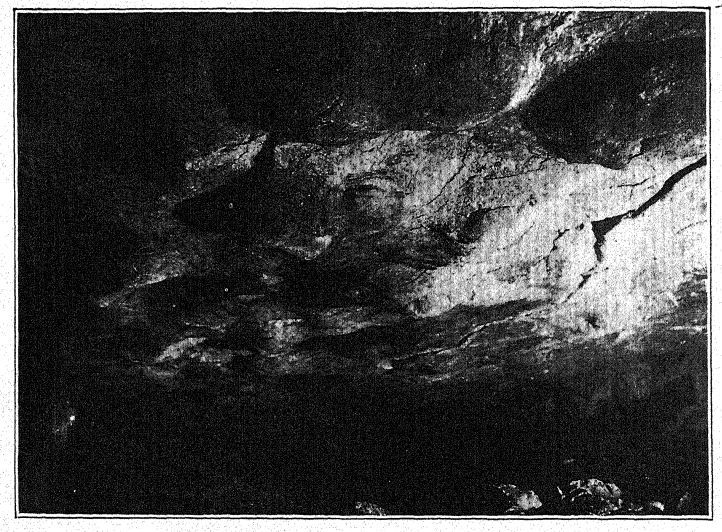

Los grabados de la gruta de La Mouthe fueron descubiertos por Rivière en 1895 y sirvieron para llamar la atención sobre el arte parietal, largamente olvidado, hallado en Altamira por Sautuola en 1880. Los dibujos de La Mouthe comienzan a unos 82 metros de la entrada y pueden rastrearse a lo largo de 30 metros, dispersos en varios grupos. Pertenecen manifiestamente a una etapa muy primitiva, probablemente del Magdaleniense temprano. Su principal interés reside en que, si bien la mayor parte de los grabados son simples líneas incisas, en algunos casos el contorno se refuerza con una línea de pintura roja o negra. Este es el comienzo de un método empleado en todo el arte parietal magdaleniense, en el que el artista esboza cuidadosamente sus contornos con pedernales afilados antes de aplicar el color. Este tratamiento, inicialmente limitado a los contornos simples, condujo al calco de muchos de los detalles con líneas grabadas: los ojos, las orejas, el cabello; así, Breuil ha demostrado que, en su desarrollo final, un grabado cuidadosamente elaborado subyace a la pintura. En los dibujos de La Mouthe, las proporciones son muy deficientes; representan al reno, el bisonte, el mamut, el caballo, el íbice y el uro; a veces se observan manchas rojas en los costados de los animales; aquí y allá hay un detalle de mayor calidad, como el reno en movimiento.

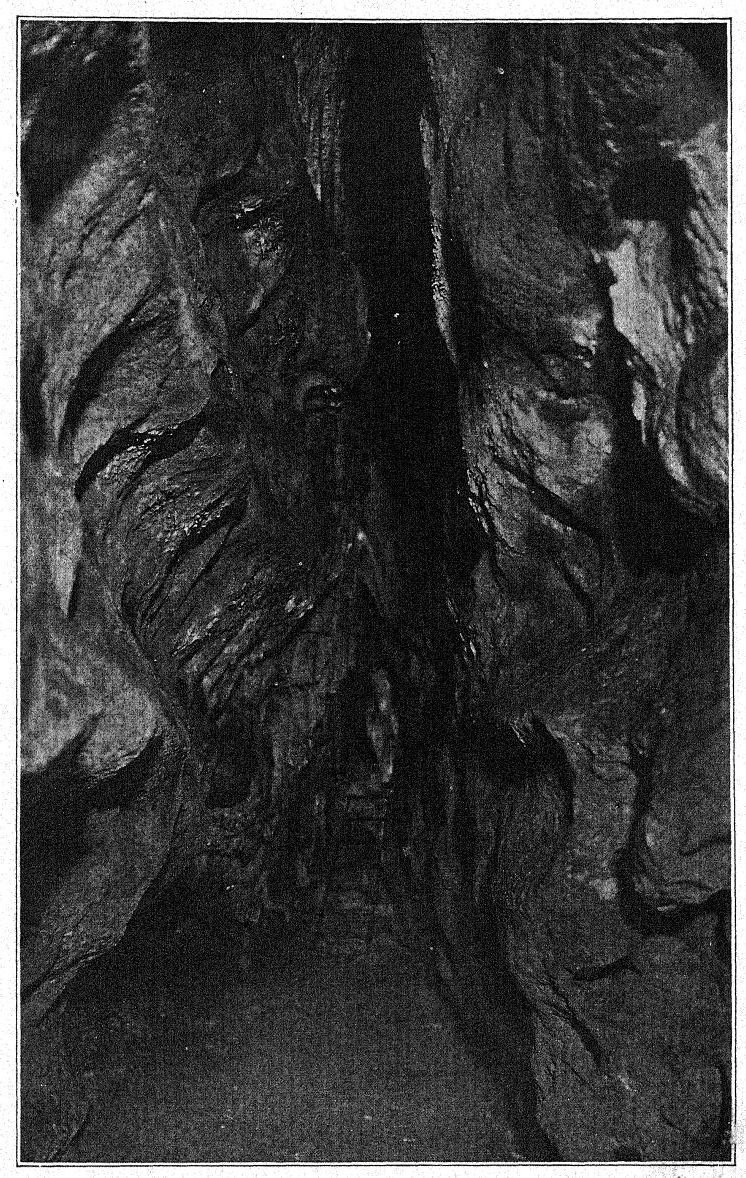

Español La caverna de Combarelles, descubierta en 1901, en Dordoña, cerca de Les Eyzies, contiene de lejos el registro más notable del arte magdaleniense temprano; hay más de cuatrocientos dibujos y grabados que representan casi todos los animales de los primeros tiempos magdalenienses, entre ellos el caballo, el rinoceronte, el mamut, el reno, el bisonte, el ciervo, la cabra montés, el león y el lobo; también hay entre cinco y seis representaciones de los hombres de la época, tanto enmascarados como desenmascarados; el estilo es más reciente que el de los dibujos más antiguos de Font-de-Gaume, pero mucho más antiguo que el período del arte policromado.[5] La galería tiene 720 pies de largo y apenas 6 pies de ancho; los dibujos comienzan a unos 350 pies de la entrada y están dispersos en [ p. 400 ] intervalos hasta el final. En general, el arte es muy fino y, evidentemente, obra de un solo artista; las representaciones del rinoceronte lanudo y del mamut son muy realistas; hay un par de espléndidos cuernos, macho y hembra; los dibujos del caballo son abundantes, y junto a ellos tenemos una representación de varios tipos de caballos: el tipo de bosque puro con la frente arqueada, el tipo celta pequeño de cabeza fina, y un tipo más grande que nos recuerda al kiang, o asno salvaje. Aquí, la mayor parte de la obra es grabado, en contraste con los outhnes pintados en la caverna de Niaux y con los contornos grabados de la Grotte de la Mairie.