[ p. 303 ]

[ p. 304 ]

¶ LIBRO OCHO — LO QUE PASÓ EN ARRABIA

I. Mahometismo

1: La religión idólatra de la Arabia primitiva: La Meca y la Kaaba. 2: La historia de Mahoma: su evangelio. 3: La predicación del evangelio a los mecanos. 4: La predicación a los peregrinos. 5: La huida a Medina. 6: Los judíos se niegan a convertirse: conflicto con La Meca. 7: El carácter militar del islam: la Guerra Santa. 8: El carácter de Mahoma: sus compromisos: los elementos paganos en el islam. 9: Las cualidades de la religión.

[ p. 305 ]

Y ahora llegamos a la fundación de la última —quizás la última— de las grandes religiones del mundo: el islam. Por tercera vez, el desierto árabe desempeña un papel fundamental en la historia de nuestro mundo creyente. En el gigantesco seno de esa región ya se habían concebido el culto babilónico a Ishtar y el culto hebreo a Yahvé. Ahora, más de dos mil años después del nacimiento de ese segundo hijo, el desierto concibió y dio a luz a un tercero: el culto musulmán a Alá.

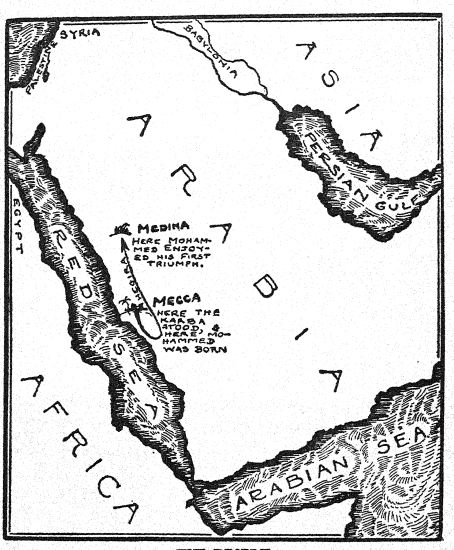

La religión del desierto árabe en el siglo VI d. C. era muy similar a la de mil o incluso dos mil años antes. Los cambios son poco frecuentes en el desierto, pues rara vez sus habitantes logran permanecer en un mismo lugar el tiempo suficiente para progresar o incluso decaer. Por lo tanto, muchos siglos después de que Oriente se volviera budista y Occidente cristiano, Arabia, ese vasto páramo encajonado entre Oriente y Occidente, seguía siendo crudamente animista. Cada tribu beduina adoraba sus propios fetiches tribales: rocas, árboles y estrellas; y la única aproximación a un culto nacional entre ellos era la admiración generalizada [ p. 306 ] por un fetiche particular que yace en la ciudad de La Meca. Este fetiche, una roca negra venerada en un pequeño templo cuadrado llamado la Kaaba, se creía que poseía una potencia terrible. Un sacerdocio enérgico surgió en La Meca, y quizás fue en gran medida responsable de la reputación nacional de la que gozaba ese fetiche. Quizás, también, ese sacerdocio fue en gran medida responsable de la costumbre nacional de peregrinar a La Meca. Desde todos los confines del desierto, las tribus solían desplazarse a La Meca durante una estación del año para postrarse ante la Kaaba. Y así como los comerciantes de una ciudad moderna se aseguran de que los ferroviarios minimicen las exacciones para todos los que asisten a una convención en su ciudad, los sacerdotes de la antigua Meca se aseguraban de que los salteadores de caminos no representaran ningún peligro para quienes peregrinaban a la Kaaba. De alguna manera, obligaron a toda la tierra a reconocer y respetar un solemne tabú contra los peregrinos que acechaban. Durante cuatro meses al año, el desierto abierto, donde cada clan de pastores era también una banda de ladrones, se volvió tan seguro como una ciudad amurallada para todos los que se dirigían a La Meca. Y como resultado, La Meca se convirtió no solo en el centro religioso, sino también en el gran mercado de Arabia. En una tierra donde la riqueza era casi inexistente y la autoridad parecía dispersa más allá de toda esperanza de concentración, La Meca de alguna manera logró volverse rica e indiscutiblemente poderosa.

¶ 2

Hacia el año 570 d. C., nació en esta ciudad un niño llamado Ubu’l Kassim. Años después, se le conocería como Mahoma, [ p. 307 ] el «Alabado», así como Gautama fue llamado Buda, el «Iluminado», y Jesús, Cristo, el «Ungido». Sin embargo, en sus primeros años, Ubu’l Kassim recibió muy pocos elogios. Aunque pertenecía a la casta sacerdotal, pertenecía —como Jeremías en Israel, y quizás Zoroastro en Irán— a una rama de la casta que había sido desplazada y desplazada del poder. (Historiadores cínicos encuentran en esa circunstancia la principal razón por la que Jeremías, Zoroastro y Mahoma atacaron a los sacerdocios gobernantes de sus tierras). El muchacho quedó huérfano de joven, y como sus parientes más cercanos eran en su mayoría pobres, pronto tuvo que valerse por sí mismo. Se convirtió en camellero y partió con caravanas comerciales hasta Siria y quizás incluso Egipto. Era un completo ignorante, por supuesto, y probablemente no sabía leer ni escribir. Pero era ingenioso y tenía una mente insaciablemente curiosa. A diferencia de otros camelleros árabes, sus ojos estaban abiertos a las maravillas de las tierras extrañas que visitaba, y su oído atento a todo lo que se decía en los mercados extranjeros. Era especialmente curioso sobre las religiones de aquellos lugares lejanos, pues parece haber tenido un temperamento religioso innato. Se dice que era propenso a ataques de melancolía y a ocasionales ataques de lo que pudo haber sido epilepsia. (Se dice que muchos de los más grandes líderes religiosos de la historia fueron epilépticos o neuróticos, por lo que los psicólogos tienden a creer que el genio religioso es, de alguna manera, resultado de una enfermedad de la mente. Pero eso no es una reflexión sobre la religión, ya que cualquier otra forma de genio parece [ p. 308 ] también producto de una enfermedad de la mente, así como la perla es producto de una enfermedad en la ostra…)

No disponemos de datos indiscutibles sobre los primeros años de vida de Mahoma. Lo único que sabemos con certeza es que, tras años viajando con las caravanas, logró mejorar su suerte al encontrar el favor de su patrona. Ella era una viuda rica llamada Jadiya, y el apuesto joven de cabeza grande y hermosa barba negra la atrajo tanto que finalmente [ p. 309 ] decidió casarse con él. Ella ya tenía cuarenta años y él solo veinticinco; pero parece que accedió con presteza. Jadiya era una mujer de gran carácter y comprensión, y es muy probable que Mahoma la amara (le fue fiel hasta el día de su muerte). Y sin duda debió de estarle agradecido, pues en un día ella lo elevó de la humilde posición de camellero a la alta posición de un rico y respetado comerciante mecano.

Liberado de la necesidad de ganarse la vida, Mahoma comenzó a dar rienda suelta a su naturaleza contemplativa. Se nos cuenta que se adentraba en el desierto una y otra vez para comulgar allí con su alma. La vida monótona de un rico comerciante de frutas y verduras no lo satisfacía. Era cómoda, pero no reconfortante; podía mantenerlo ocupado, pero no satisfecho. Como cualquier otra gran alma, no se conformaba con saber simplemente cómo mantenerse vivo: quería saber por qué. Y buscando ese conocimiento superior, a tientas con gran furia y dolor esa dicha suprema que se llama salvación, finalmente se abrió camino hasta la idea del islam. Llegó a él con una convicción abrumadora de que solo podía haber una salida a la confusión que era la vida: la sumisión a Dios. No a ningún dios venenoso encerrado en una roca o un árbol; no a ninguno de esos bajos genios o espíritus que sus hermanos, acosados por el miedo, intentaban sobornar con sangre y alabanzas frenéticas. ¡No, al Único Gran Dios que debe estar en toda la tierra y sobre toda la tierra!

La deidad patrona de su tribu era conocida como Alá, y, a falta de un nombre mejor, Mahoma instintivamente le dio ese a su nuevo Dios [ p. 310 ] del Universo. Pero no ignoraba que otros pueblos lo conocían por otros nombres. Comprendía que este Alá que acababa de conocer había sido conocido en el resto del mundo durante siglos. Profetas tan antiguos como Abraham y tan recientes como Jesús habían proclamado a este Dios a los pueblos de ultramar. De hecho, toda gran ciudad había tenido su profeta de este Dios Único; toda gran ciudad, salvo La Meca. Solo La Meca seguía plagada de idolatría; solo La Meca conocía al Único Alá. Y mientras Mahoma vagaba por allí, en la soledad del desierto, rumiando ese mal, le pareció que finalmente llegaría el turno de salvar incluso a La Meca. Aún más: la convicción de que él debía ser su salvador se apoderó de él. Él, Ubu’l-Kassim, de la tribu de Koreish, quien había surgido de la miseria para ser el esposo de la mujer más rica de La Meca, debía ser el Apóstol de Alá en La Meca. Muchos profetas lo habían precedido, y con nobleza habían buscado traer una porción del conocimiento de Alá al mundo. Pero solo con él podría llegar a la humanidad el conocimiento final del Dios Único. Porque él, Ubu’l-Kassim, ¡no era otro que el «sello de los profetas!»

Tal fue la convicción que, de alguna manera, comenzó a apoderarse de aquel peculiar y melancólico comerciante de frutas y verduras de La Meca. Años después, al hablar de ello, declaró que la convicción le había llegado por una revelación repentina. Insistió en que le había llegado milagrosamente en una visión. Quizás fuera cierto. Siendo uno de esos extraños grupos de grandes religiosos —el grupo que incluye a Buda, Zoroastro, Jesús y casi todos los demás grandes profetas de la historia—, estaba sujeto a esas tormentas psíquicas que sí producen «visiones».

[ p. 311 ]

Pero no cabe duda de que la repentina revelación le llegó, como a todos los demás, tras una larga evolución de inquietud e incertidumbre interior. En la convicción [ p. 312 ] de Mahoma se puede ver con claridad el resultado de una profunda reflexión sobre las nociones religiosas de los judíos, cristianos y zoroastrianos que había conocido en los mercados de Siria. En lo más recóndito de Mahoma, la idea de Alá, el Dios Único, debió de estar brotando durante años antes de que finalmente traspasara el umbral y se revelara con tanta autoridad a su mente consciente.

¶ 3

Pero desde ese día, Ubu I-K.assim, el indolente y soñador esposo de la rica Khadija, se mostró al mundo como un hombre cambiado. Ya no parecía melancólico ni perdido. Se había encontrado a sí mismo. Ahora tenía un propósito: ganar la idólatra Meca para la adoración de Alá Todopoderoso.

Pero no era un necio imprudente. Comprendió que anunciarse de inmediato a toda la ciudad como su salvador solo le traería burlas o algo peor. Así que le confió su secreto primero a su esposa, y ella, quizás para su asombro, ni rió ni lo reprendió. Al contrario, le creyó firmemente cuando le dijo que Alá lo había visitado en una espléndida visión y que lo había nombrado Profeta de La Meca. Y fortalecido por su confianza, luego susurró su historia a otros. Sin embargo, actuó con discreción y solo se acercó a sus amigos y familiares más cercanos. Y de alguna manera, ellos también quedaron impresionados. Aceptaron su asombrosa historia como cierta y convencieron en secreto a otros, quienes a su vez convencieron a otros. Y así, el movimiento comenzó a extenderse por toda la ciudad. Todo se hacía con el mayor secreto, pues se sabía que si los gobernantes de la ciudad descubrían lo que se tramaba, se les mostraría poca clemencia [ p. 313 ] a Mahoma. Sería considerado el cabecilla de una conspiración política, alguien que buscaba derrocar a los sacerdotes de la Kaaba y gobernar en su lugar; y sería tratado como tal. Por lo tanto, el proceso de ganar conversos debía llevarse a cabo inicialmente con la máxima cautela.

Pero finalmente llegó el día en que los seguidores de Mahoma parecieron lo suficientemente fuertes como para atreverse a arriesgar su vida y anunciarse. Inmediatamente se desató un tumulto en la ciudad y un gran furor de debates y conflictos. La oligarquía gobernante casi entró en pánico, pues cuando por fin Mahoma se anunció como el profeta, sus seguidores ya eran demasiado numerosos para ser aplastados sumariamente. Se hicieron propuestas diplomáticas al pretendiente (pues así lo consideraban los gobernantes); pero este se negó a negociar. Y entonces se recurrieron a medios menos conciliadores.

Desafortunadamente para los gobernantes, no pudieron recurrir al asesinato de Mahoma para acabar rápidamente con la insurrección. La Meca era una ciudad santa, y existía un terrible tabú contra el derramamiento de sangre dentro de sus límites. Por lo tanto, la persona de Mahoma era intocable, y la única forma posible de sofocar su movimiento rebelde parecía ser un boicot sistemático a sus seguidores. Este se inició pronto y causó un amargo sufrimiento a los partidarios más pobres de Mahoma. Pero fracasó rotundamente en frenar el movimiento. Solo despertó entusiasmo y fervor en aquellos devotos de Mahoma que parecían capaces de soportar cualquier privación. Finalmente, por lo tanto, los gobernantes frustrados se vieron obligados a declarar la guerra abierta. Obligaron a Mahoma y a sus cómplices a entrar en [ p. 314 ] un barrio de la ciudad y los sitiaron allí. (El tabú contra el derramamiento de sangre no prohibía la matanza por inanición). Durante meses, los musulmanes estuvieron prisioneros en sus casas, hasta que finalmente, hambrientos hasta la desesperación, se rindieron. Mahoma, quien durante el asedio había estado recibiendo nuevas revelaciones de Alá, anunció repentinamente que el Dios Único le había asegurado que no era pecado adorar a los genios y espíritus mecanos. Y con esa capitulación ante la idolatría fomentada por la oligarquía sacerdotal, se levantó el bloqueo y los antiguos rebeldes pudieron salir libres.

Pero casi de inmediato, Mahoma se arrepintió. El remordimiento lo invadió por su cobarde deserción y exclamó que había pecado. Declaró que había recibido una nueva revelación y dejó claro que la anterior había sido un susurro del diablo. (Mahoma había adoptado como parte de su religión la creencia persa en un malvado Ahrimán). Después de todo, no debía haber adoración a las diosas y espíritus de La Meca, pues Alá lo prohibía. ¡En el bando de sus verdaderos seguidores solo había lugar para la adoración a Alá!..

Y entonces comenzó de nuevo la persecución.

¶ 4

Pero esta vez Mahoma no se quedó en la ciudad ni intentó resistir a sus enemigos. Sabía que no estaba a la altura. Su primera y más querida creyente, su esposa Jadiya, acababa de morir; y él se había convertido en un hombre abatido y destrozado. No podía seguir enfrentándose a la implacable persecución de sus enemigos, así que huyó. Se escabulló al cercano oasis de Taif e intentó [ p. 315 ] reunir allí nuevos conversos. Pero fracasó estrepitosamente, y finalmente se vio obligado a solicitar permiso para regresar a La Meca. Los gobernantes estaban dispuestos a concedérselo, pero con la condición de que Mahoma se abstuviera por completo de volver a sembrar la discordia entre los mecanos. Y solo al aceptar esa humillante condición se le permitió al desventurado profeta regresar a La Meca.

Pero a pesar de su caída tan baja, el profeta pronto intentó ascender de nuevo. Casi desde el momento de su regreso, Mahoma reanudó su predicación iconoclasta. Sin embargo, se cuidó de cumplir al pie de la letra el acuerdo que lo obligaba escrupulosamente a evitar predicar a los propios mecanos. Solo a los forasteros de la ciudad, comerciantes, peregrinos y beduinos que acampaban para pasar la noche, Mahoma se acercó con su evangelio. Y no era raro que estos forasteros lo escucharan con entusiasmo, pues muchos eran los árabes dispuestos a aceptar sus ideas. Durante siglos, numerosas tribus judías habían vivido en el desierto. Durante siglos, también, había habido hileras de comerciantes cristianos vagando por todas las rutas de las caravanas. Y de estos judíos y cristianos, toda Arabia había oído hablar del Dios Único. Así, cuando Mahoma se sentaba con las piernas cruzadas en los bazares de La Meca y se dirigía a los forasteros reunidos en silencio a su alrededor, expresaba sentimientos religiosos para los que ya estaban bien preparados.

Uno se lo imagina allí, aquel apuesto profeta árabe, entre el tráfico, el bullicio y el hedor de aquel mercado oriental, sentado en la penumbra de un patio en sombras, hablando, hablando, hablando de su [ p. 316 ] Alá. Hablaba bien; su discurso estaba repleto de esa imaginería radiante tan querida para el corazón del oriental. Contaba muchas historias que, según él, le habían sido reveladas por Alá, pero que en realidad eran solo versiones distorsionadas de las historias bíblicas que había escuchado de labios de judíos y cristianos en su juventud. Habló de Abraham, el primero de los profetas, y de Ismael, su hijo, el fundador de La Meca. También habló de Solimán, el gran rey, y de Jesús, que había nacido en un pesebre. Y los ojos de quienes lo escuchaban brillaban de alegría en la penumbra del patio. … O bien hablaba del paraíso que heredarían todos los verdaderos creyentes, y los ojos de los oyentes brillaban de entusiasmo; o bien hablaba del infierno del diablo, y sus ojos se salían de sus órbitas por el miedo. …

Al morir, dijo este profeta, el alma del creyente [ p. 317 ] era extraída suavemente del cuerpo y conducida a las alturas por «un conductor y un testigo». Se le mostraba un libro de cuentas donde dos ángeles habían anotado todos sus actos terrenales. Aunque el destino de cada hombre pendía de su cuello desde el principio, su alma seguía sujeta a un ajuste de cuentas después de la muerte. Quien había sido piadoso en la tierra era trasladado a un jardín de dicha después de la muerte; y allí, vestido con túnicas de brillante seda verde, se recostaba para siempre en divanes con cojines verdes. (¡Qué propio de un árabe del desierto pintar el paraíso de verde!) El hombre piadoso disfrutaba de la fruta y el perdón en el Paraíso, atiborrándose de plátanos maduros que nunca le causaban dolor de estómago y bebiendo jarras enteras de vino que nunca le causaban dolor de cabeza. Doncellas de belleza excepcional, de ojos grandes y caderas redondeadas —pero modestas, además, y de apariencia contenida— lo servían allí y le brindaban consuelo. Y así el hombre piadoso disfrutaba de su recompensa, viviendo en el Paraíso sin trabajo ni preocupaciones, sin necesidad ni temor a la necesidad, ¡por los siglos de los siglos!..

Pero al pecador, al que no creía en Alá ni alimentaba a los pobres, le fue muy diferente. Al morir, su alma fue arrancada violentamente de su cuerpo. Fue arrojada al Infierno, para vestir allí un manto de fuego y beber agua hirviendo y pus. Con mazas, el pecador fue golpeado en el Infierno hasta que suplicó lastimeramente su liberación. Pero no hubo liberación para él. No se le mostró misericordia, ni cesó su tortura, hasta que finalmente llegó el Día del Juicio Final. Pero cuando ese día llegara, ¡he aquí que sería aniquilado por completo! Ni siquiera su alma permanecería. Y los piadosos en el Paraíso serían entonces devueltos a [ p. 318 ] la tierra, y en una tierra paradisíaca disfrutarían de la dicha eternamente.

Así hablaba el profeta con solemnidad a quienes lo rodeaban. Y cuando uno de ellos, desprevenido del hechizo de las palabras del orador, preguntaba con tono burlón: «¡Vaya! ¿Volveré a la vida, aunque esté reducido a huesos secos?», el profeta respondía con una sonrisa sombría: «¡Si lo dudas, espera al Día del Juicio Final y entonces lo sabrás!».

Así trabajaba Mahoma con los forasteros de lugares lejanos. Y cuando estos regresaban a sus hogares, los acompañaban noticias entusiastas del extraño profeta. La fama de Ubu’l-Kassim se extendió. A lo largo y ancho del desierto, la gente comenzó a hablar con admiración del Profeta de Alá que habitaba en La Meca.

¶ 5

En la principal ruta de caravanas al norte de La Meca se encontraba un asentamiento llamado Yathrib, que desde antiguo había sido rival de la capital. Los ancianos de Yathrib, al enterarse de Mahoma y de su persecución a manos de los ancianos de La Meca, le enviaron emisarios secretos, rogándole que se refugiara entre ellos. Incluso le ofrecieron nombrarlo jeque gobernante de su ciudad si acudía. Mahoma no rechazó sus propuestas. Quizás había empezado a desesperar de alcanzar su objetivo perforando la ciudad de La Meca desde dentro. Quizás empezó a preguntarse si no podría lograr más atacando desde fuera. Así que envió a sus propios emisarios de vuelta a Yathrib. [ p. 319 ] con la palabra de que vendría —con la condición, sin embargo, de que los hombres de Yathrib estuvieran dispuestos a unirse a él en una guerra santa para hacer de Alá el dios de toda Arabia.

Pero antes de que las negociaciones pudieran concluir, un rumor sobre lo que se tramaba llegó a oídos de los gobernantes de La Meca. Comprendieron de inmediato que no convenía esperar más. Mahoma era un hombre demasiado peligroso para permitir su presencia, y, tabú o no, debía ser destruido. Pero, para repartir la culpa, los clanes gobernantes acordaron compartir equitativamente el crimen. Cada uno nombró a uno de sus miembros para formar un comité de asesinato, y en la noche del 16 de julio del año 622, el comité irrumpió en el dormitorio de Mahoma para matarlo. Pero cuando se abalanzaron sobre el lecho, ¡he aquí que Mahoma no estaba allí! Su primo Alí yacía en su lugar, y el profeta no se veía por ninguna parte. Enterado del complot, ya había escapado de la ciudad muchas horas antes de que los asesinos partieran hacia su casa. Y aunque los mecanos enviaron a sus camelleros más veloces para perseguirlo por el camino a Yathrib, no pudieron alcanzarlo. Mahoma había adivinado que lo perseguirían por el camino del norte, y en su lugar se dirigió al sur. Con solo Abu Bekr, su discípulo más fiel, se escabulló y se ocultó en una cueva en el desierto, muy al sur. Allí permaneció agazapado, temeroso, durante muchos días. Abu Bekr estaba francamente aterrorizado. «Mirad, solo somos dos contra una multitud», se quejó. Pero Mahoma respondió inmediatamente: «¡No, no dos, sino tres, porque Alá está con nosotros!».

Pero a pesar de su absoluta seguridad de que Alá estaba con él, Mohammed no se arriesgó. Solo después de semanas [ p. 320 ] escondidos, él y su amigo se aventuraron a salir a campo abierto y comenzaron su camino hacia el norte. Durante semanas se arrastraron furtivamente por el desierto, hasta que finalmente, el viernes 20 de septiembre, alcanzaron su objetivo. Por fin estaban a salvo en Yathrib.

¶ 6

Con esa huida, la héjira, como se la llama en árabe, comienza la era musulmana. (Hasta el día de hoy, los musulmanes datan todos los registros de la época de esa héjira, como todos los cristianos los datan de la supuesta época del nacimiento de Jesús, y todos los cronistas de la aldea de Hamlin los datan de la supuesta época de la llegada del Flautista de Hamelín). Una vez en Yathrib, el profeta se dispuso de inmediato a convertir a todos los que se encontraban a la vista; y hasta cierto punto lo logró. Pero había un sector de la población que se negaba obstinadamente a ser convencido. En Yathrib había varias tribus de judíos que habían vivido en esa región casi desde la época en que los romanos los expulsaron de su propio hogar en Judea. Para entonces, eran difíciles de distinguir de las tribus árabes, difiriendo de ellas, de hecho, solo en la religión. A pesar de más de cinco siglos de vida en la Arabia pagana, estos judíos aún adoraban a su único Dios y oraban por la venida de su Mesías. Cuando les llegó el rumor de que un profeta estaba siendo expulsado de La Meca por predicar la idea de un Dios Único, por supuesto, se interesaron. En un momento de gran esperanza, incluso se preguntaron si ese profeta no sería realmente su tan esperado Mesías. Y cuando Mahoma llegó a Yathrib, se esforzó al máximo por fomentar esa impresión. Revelaciones de carácter projudío [ p. 321 ] le llegaron a raudales. Ordenó a sus seguidores que, como los judíos, se dirigieran hacia Jerusalén al orar. Les prohibió comer cerdo o carne de cualquier animal que no hubiera sido sacrificado ritualmente; y designó el Día de la Expiación judío como el gran día sagrado del año. Incluso cambió el nombre de su Dios Único de Alá a Rachman, el «Misericordioso». De entre todos sus seguidores, eligió a un judío como su escriba para plasmar sus revelaciones en el libro que posteriormente se conocería como el Corán. Pero a pesar de todas estas concesiones, los judíos, en conjunto, se negaron a unirse a su bando. En cuanto descubrieron su ignorancia de la Ley Sagrada y los Profetas, y su ya notoria debilidad por las mujeres, comenzaron a burlarse de sus pretensiones. Sus poetas escribieron baladas satíricas contra él, y sus mayores se negaron a tomarlo en serio.

Y entonces Mahoma dio un giro radical. Consciente con pesar de que no había nada que esperar de los judíos, volvió a concentrar todas sus energías proselitistas en su propio pueblo. Nuevas revelaciones le llegaron, revirtiendo las anteriores, y declarando que la verdadera dirección del adorador en la oración era hacia La Meca, no hacia Jerusalén, y que la gran festividad anual era la antigua festividad árabe de Ramadán, no el Día de la Expiación judío. Y con tales concesiones al antiguo paganismo, la afición entre los árabes de Yathrib y sus alrededores aumentó rápidamente.

Pero los problemas materiales comenzaron a atormentar al profeta. Sus propiedades en La Meca habían sido confiscadas tras su huida, y las riquezas que había traído consigo se habían esfumado [ p. 322 ] en Yathrib debido a malas inversiones. Para agravar sus dificultades, decenas de creyentes que habían huido tras él de La Meca vagaban ahora por Yathrib sin trabajo. Era evidente, por lo tanto, que debía encontrar algún medio para mantenerse a sí mismo y a sus seguidores, y encontrarlo de inmediato. Así que Mahoma reunió a sus seguidores y los envió a asaltar caravanas que venían de La Meca. Durante casi un año los envió en tales expediciones, hasta que finalmente vio que incluso el robo en caminos, cuando se practicaba según las reglas, era inútil. Se vio entonces obligado a ejercer la profesión sin respetar las normas. Las caravanas mecanas estaban demasiado bien armadas durante la mayor parte del año como para ser retenidas con éxito. Solo durante la temporada de peregrinaciones, protegidas por ese antiguo e inviolable tabú, las caravanas se atrevían a salir desarmadas. Así que, desesperado, Mahoma decidió atacarlas durante esa temporada.

Tales tácticas equivalieron a un ultraje casi sin precedentes, y solo mediante una estratagema pudo el profeta persuadir a sus seguidores para que cometieran el primer asalto traicionero. Pero una vez consumado el hecho, y cuando la recompensa parecía no ser la muerte, sino un enorme botín, sus seguidores —y también la mayoría de los demás yathribitas— estaban dispuestos a repetir el atropello. Sin embargo, los mecanos se pusieron en armas de inmediato, pues comprendieron que esto ponía en peligro su futuro como amos del comercio de Arabia. Enviaron un ejército completo y se entablaron una feroz batalla contra los yathribitas. Mahoma no luchó en persona en la batalla. Parece haber sido un hombre físicamente bastante [ p. 323 ] débil; incluso ver sangre le repugnaba. La tradición cuenta que se ocultó a cierta distancia y mantuvo a sus camellos más veloces preparados para evitar que sus hombres fueran derrotados y la huida se hiciera necesaria. Aun así, se desmayó poco después de comenzar la batalla… Pero cuando la batalla terminó y los yathribitas resultaron vencedores, Mahoma regresó a la ciudad cabalgando como un héroe conquistador. En esencia, fue el héroe, pues su ejército ganó gracias a su astucia como estratega al planificar la batalla.

Mahoma era ahora el amo indiscutible de la ciudad, y su nombre cambió, apropiadamente, de Yathrib a Medina, «La Ciudad (del Profeta)». Ya no se molestó en persuadir a los inconversos. En cambio, los pasó a cuchillo sin piedad. Atrás quedó la gentileza que había caracterizado su predicación de antaño. Atrás quedó su antigua confianza en el poder de la verdad abstracta. En La Meca había declarado: «Lanzamos la verdad contra la falsedad, y la verdad la golpea, de modo que la falsedad se desvanece». Pero ahora, en cambio, lanzó ejércitos. «Cuando os encontréis con los incrédulos», declaró, «cortadles la cabeza o retenedlos como rescate».

¶ 7

La guerra con La Meca continuó con furia, pero al final los mecanos se vieron obligados a rendirse. Mahoma obtuvo el consentimiento para regresar como el dictador virtual de la ciudad donde apenas unos años antes había sido un criminal perseguido. Y entonces se embarcó en una gran guerra santa para ganar a toda Arabia para su causa. Se enviaron [ p. 324 ] ejércitos al norte y otros al sur para convertir o matar en nombre de Alá. Y como los bizantinos y los persas poseían vastas extensiones del desierto del norte, Mahoma finalmente se sintió obligado a enfrentarse también a ellos. Sus aventuras no fracasaron ni siquiera contra tales ejércitos. De alguna manera, logró incitar a sus seguidores a un frenesí de coraje e imprudencia. Los árabes siempre habían amado la violencia, y él la santificó para ellos. Mahoma les aseguró que morir luchando por Alá significaba una traslación segura e inmediata al Paraíso de Alá. Solo había una manera de demostrar la fidelidad completa, declaró, y era mediante la resignación total a la voluntad de Alá. El Islam, que puede traducirse como «sumisión», fue su lema y el nombre de su fe.

Todo el movimiento de Mahoma adquirió así el carácter de un militarismo religioso. El Islam era el ejército [ p. 325 ] de Alá, y la oración se convirtió en una disciplina similar a la instrucción militar en un ejército moderno. Hasta el día de hoy, un transeúnte piensa en un centinela dando la alarma cuando oye al muecín llamar a la oración desde su alto minarete. Un observador piensa en soldados formando cuatro y presentando armas cuando ve a los musulmanes formados en filas en sus mezquitas, rezando y postrándose con una precisión casi mecánica. De hecho, los musulmanes aún forman un ejército religioso. Mahoma los integró en tal cuerpo hace casi mil doscientos años. «Si ayudáis a Alá, Alá os ayudará», exclamó a sus seguidores. Y como la ayuda que Alá parecía exigir era precisamente la que los belicosos árabes siempre habían deseado brindar, ayudaron con un entusiasmo irreprimible. En nombre de Alá y Su Profeta, el ejército del Islam comenzó a librar una Guerra Santa que casi conquistó el mundo…

Mahoma solo vivió para ver comenzar esa guerra. En el año 632, apenas diez años después de la Hégira, el profeta murió. Pero vivió lo suficiente para impulsar un movimiento que no se ha detenido hasta el día de hoy. Veinticinco años después de su muerte, sus seguidores ya se habían convertido en amos no solo de Arabia, sino también de Egipto, Palestina, Siria, Babilonia y Persia. En setenta y cinco años habían conquistado toda la costa norte de África y casi toda España. Una década más, y avanzaban hacia el interior de Francia. Y hoy, mil doscientos años después, el islam, la religión fundada por aquel asombroso comerciante de frutas y verduras que tuvo visiones en La Meca, se erige, junto al cristianismo, como la religión más floreciente del mundo. En veinte años, y sin patrocinio real, [ p. 326 ] se creó en el corazón de la más oscura Arabia una religión que hoy cuenta con más de doscientos millones de fieles. .

¶ 8

Seguir a los árabes en sus grandes invasiones y rastrear la tremenda influencia que ejercieron en Europa, Asia y África nos alejaría del propósito principal de este libro. Europa debió a esas invasiones su despertar del letargo de la Edad Oscura; e incluso Persia e India, junto con África, se revitalizaron y avanzaron gracias a ellas. Fue la última (¿o solo la más reciente?) incursión de los pueblos del desierto en el Creciente Fértil; y aunque inundó de sangre al Creciente y a la mitad del resto del mundo, también dio origen a un florecimiento de civilización casi sin precedentes en la historia.

Hay que recordar que el islam es una religión grande y maravillosa. Incluso en la época de Mahoma era, al menos relativamente, una fe elevada y noble. Pocos no musulmanes parecen darse cuenta de esto. Solo recuerdan los pequeños vicios y crímenes del profeta de La Meca, y olvidan por completo su indudable genio religioso. Solo recuerdan los flagrantes compromisos, el oportunismo descarado, la charlatanería casi descarada que marcaron su carrera después de la Hégira. Y, especialmente si son cristianos, les encanta reflexionar sobre los informes sobre el interés desmesurado que Mahoma demostró por las mujeres en sus últimos años. El cristianismo siempre ha considerado el sexo como algo indecente y pecaminoso; y por esa razón, la mayoría de los cristianos no pueden asociar una naturaleza verdaderamente religiosa con una libido no reprimida. Pero eso no es más que un prejuicio. [ p. 327 ] Mahoma, a pesar de su afición por su harén, podría haber seguido siendo hasta el día de su muerte un hombre del más noble carácter profético.

No permaneció así, por supuesto. Es innegable que, tras la Hégira y su primera experiencia triunfal, el exaltado profeta de Mahoma dio paso al sacerdote codicioso, ambicioso e inescrupuloso. Triunfó su «organizador». A partir de entonces, dejó de ser el iconoclasta audaz, el receptor de «revelaciones» que, si bien no inspiradas milagrosamente, parecían al menos espontáneas y sinceras. Tras la Hégira, las «revelaciones» son falsificaciones descaradamente premeditadas. Son largos editoriales que circulan en nombre de Alá para salvar la imagen sórdida del profeta. En la época en que a Mahoma solo se le permitía hablar con desconocidos mientras deambulaba por los bazares de La Meca, su doctrina había sido de una ética soberbia. “Benditos sean aquellos”, declaró entonces, “que son intachables con las mujeres, que son caritativos, que no hablan vanamente, que son humildes, que cumplen sus promesas y pactos, y que cuidan sus oraciones; porque ellos heredarán el Paraíso”. El licor del triunfo aún no se le había subido a la cabeza; ni siquiera había tocado sus labios. Y él seguía siendo un bondadoso y sincero maestro del amor. “El Paraíso”, declaró entonces, “está preparado para quienes gastan en limosna, que reprimen su ira y perdonan a los hombres. Porque Alá ama a los bondadosos”. “Soportar y perdonar es la sabiduría de la vida”. O también: “Que nadie trate a su prójimo como a él mismo le disgustaría ser tratado”. O aún más: “Seamos como árboles que dan su fruto a quienes les tiran piedras”.

Tampoco había nada de ritualista en Mahoma [ p. 328 ] entonces. Cuando un hombre se acercó al profeta y le dijo: «Mira, mi madre ha muerto; ¿qué haré por su alma?», Mahoma respondió: «¡Cava un pozo para que los sedientos tengan agua para beber!..». Las exigencias de la construcción de un imperio aún no habían llegado a exigir un vasto ejército sujeto a una rígida disciplina de oración y limosna. «Una hora de justicia», había dicho entonces, «vale más que setenta años de oración». Y: «Toda buena acción es caridad: llevar agua al sediento, quitar piedras y espinas del camino, incluso sonreírle a tu hermano».

Finalmente, tampoco había nada de doctrinario en él entonces. Cuando se enfrentó a quienes le dijeron a la cara que no creían en sus palabras, su única respuesta fue el desafío: «Traedme entonces una revelación mejor, y la seguiré».

Pero una vez que el éxito comenzó a alcanzarlo, se reveló lo peor de su naturaleza. Su vida personal se volvió sórdida y su integridad espiritual se vio minada. Su ansia de mayor dominio lo llevó a rebajar sus estándares hasta que la simple recitación de una fórmula —La illah il’allah, Muhammad, rasoul allahi—, «No hay más Dios que Alá, y Mahoma es el Profeta de Alá», y el pago de un impuesto, bastaban para convertir a alguien. Más tarde, incluso la fórmula se pasó por alto, y solo se insistió en el impuesto. ¡En ocasiones, Mahoma incluso recurrió a comprar conversos!

[ p. 329 ]

Como resultado, el mismo paganismo que el Islam se había propuesto destruir comenzó a destruirlo. La práctica idólatra del hajj, la peregrinación a la Kaaba, se convirtió en uno de los elementos dominantes de la religión. Hasta el día de hoy se le considera de suma importancia. Incluso ahora, [ p. 330 ], se puede ver a peregrinos musulmanes de todos los confines de la tierra arrastrándose a pie o en camello hacia La Meca. Doscientos mil de ellos se enfrentan a los peligros del desierto cada año para llegar a la ciudad santa. A ocho kilómetros de distancia se detienen, se lavan, rezan, se visten con túnicas limpias y sin costuras, y luego se dirigen con la cabeza descubierta y los pies descalzos al santuario sagrado. Besan reverentemente la piedra negra, dan solemnemente tres vueltas a la Kaaba corriendo y cuatro caminando, corren siete veces a una colina sagrada cercana, corren a otra colina sagrada y se detienen a recuperar el aliento mientras escuchan un sermón. Finalmente, pasan la noche en el cercano Monte Muzdalifa, y tras lanzar proyectiles a tres rocas impías en el valle, regresan a sus hogares en la lejana Túnez, Bombay o quizás Samarcanda, y están en paz. Han realizado el hajj, la peregrinación, el acto sagrado que les otorga el derecho a llevar fajas verdes alrededor de sus fezes, en señal del Paraíso verde que sin duda heredarán al morir…

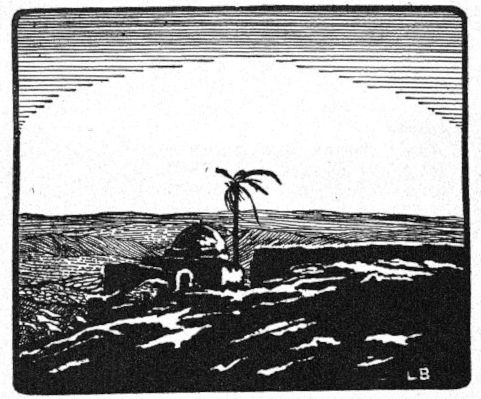

Pero la antigua idolatría contra la que Mahoma arremetió en sus inicios ha regresado en más aspectos que el hajj. Así como el propio Mahoma aceptó la Kaaba, sus seguidores aceptaron los santuarios idólatras menores diseminados por el desierto. Por supuesto, la rendición no se hizo abiertamente. Al igual que en la cristiandad católica, los genios y diosas locales fueron convertidos en santos musulmanes. Hasta el día de hoy, en todo el territorio musulmán, estos pequeños santuarios pueden verse enclavados entre las colinas o en los oasis. Nominalmente son monumentos a antiguos santos; pero en realidad, a menudo son monumentos a genios mucho más antiguos.

[ p. 331 ]

La inundación del Islam por estas mareas de paganismo comenzó mucho antes de la muerte de Mahoma, y cuanto más se extendían las costas del Islam, más arrolladora se volvía dicha inundación. En la India, la fe musulmana adoptó muchas de las características del hinduismo. Se volvió mística y ascética, induciendo a miles de personas a refugiarse y buscar la comunión con Alá en las profundidades de las selvas indias. También adoptó muchas de las supersticiones hindúes. El rosario, por ejemplo, emblema del dios indio Shiva, se convirtió en un objeto ceremonial en el Islam. Noventa y nueve cabezas estaban ensartadas en [ p. 332 ] un cordón, y cada cuenta representaba uno de los noventa y nueve nombres de Alá. (No pasó mucho tiempo antes de que los teólogos musulmanes lograran inventar noventa y nueve nombres para el Innombrable.) Hasta el día de hoy, el piadoso musulmán reza su rosario cada día, “manteniendo la lengua húmeda” —y los dedos ágiles— en recuerdo de Alá.

El islam, como cualquier otra religión sana, ha estado en constante cambio. Hace siglos, se distinguía tanto del credo simple y homogéneo de Mahoma como el cristianismo del credo de Pablo. En muchos países logró avanzar, se enriqueció emocionalmente, se profundizó en inteligencia y se ennobleció de espíritu. En otros, decayó y degeneró, volviéndose tosco y animista. Al igual que el cristianismo, el islam fue desde sus inicios una fe flexible, que se adaptaba generosamente a la cultura de cada país que buscaba conquistar. Por lo tanto, fue necesariamente dividido por cismas, y hoy en día existen unas setenta y dos sectas en su seno. El mayor de los grupos no ortodoxos, la secta chiíta de Persia, se separó en defensa de la idea de que el yerno de Mahoma, Alí, era un verdadero imán, o encarnación divina casi como el propio Profeta. Del chiismo surgió a su vez la secta sufí, que sostenía que Alí era solo el primero de una larga línea de imanes, y que incluso hombres comunes podían alcanzar la divinidad mediante un proceso de ascetismo y misticismo. Pero la mayoría de las demás sectas son pequeñas y desconocidas, y surgieron de insignificantes diferencias metafísicas o políticas. Y entre muchas de estas sectas ha existido una rivalidad y una animosidad casi —pero nunca del todo— tan enconada como la que existe entre las sectas del cristianismo.

[ p. 333 ]

¶ 9

Sin embargo, a pesar de todo el paganismo y la intolerancia que aún predominan en la religión del Islam, sigue siendo una fe grande y maravillosa. Ha sido una de las fuerzas civilizadoras más efectivas en la historia de África y Asia, y en cierta medida también en la de Europa. En Arabia Saudita logró una revolución social. Condenó la práctica común del infanticidio en el caso de las niñas, restringió el tráfico de esclavos, se opuso al juego y al tonkenship, y casi puso fin a las devastadoras disputas sbales. Y, por increíble que parezca, también buscó una marcada mejora en la condición de las mujeres del desierto. La poligamia ilimitada había sido la ley incuestionable en Arabia desde el momento en que el matnarcado prehistórico y quizás mítico llegó a su fin. No fue hasta que llegó Mahoma que esa práctica se restringió de modo que un hombre no podía tener más de cuatro esposas a la vez.

Pero estas mejoras sociales eran, después de todo, los regalos menores del Islam. Eran preciadas para quienes se beneficiaban de ellas, pero apenas tenían una importancia mundial considerable. El regalo supremo del Islam fue el ideal de unidad que, de alguna manera, inculcó en las mentes de cien razas: no solo la unidad de Dios, sino aún más, la unidad de la humanidad. Y al predicar ese ideal, exigiendo la sumisión a la Unidad del Universo como la más alta de todas las virtudes, revolucionó la vida de millones de almas temerosas. Les robó el terror que la soledad les había traído anteriormente. Les dio fuerza y una sensación de seguridad, diciéndoles que cada uno era parte de un Todo [ p. 334 ] vasto e invencible. Todo verdadero creyente era un soldado en un ejército, un ejército internacional —y algún día, reza Alá, universal— que no podría dejar de ser victorioso al final. Entonces, ¿qué había que temer? ¿La vida? Estaba fijada y establecida para el verdadero creyente. Solo tenía que vivir según ese manual de armas que es el Corán. Bastaba con rezar con esmero, comer según el rito, dar limosna con regularidad y dedicarse a la difusión del nombre de Alá, y su recompensa estaba asegurada. Su forma de vida estaba fijada, y también su razón y justificación. Solo tenía que someterse y aceptar su destino, su kismet, atando su cuerpo y alma a esa Roca Eterna que es Alá, y el Paraíso estaba asegurado…

Todas las demás grandes religiones enseñaron más o menos la misma doctrina, pero ninguna con tanta ferocidad y desenfreno. El Islam no excluyó a nadie del ejército de Alá, magnificando las exigencias hasta atraer incluso a los hombres civilizados más avanzados, y minimizándolas para que resultaran atractivas incluso a los salvajes más degradados. Y es por eso que, hasta el día de hoy, el Islam aún puede ganar conversos con el doble de facilidad que cualquier otra religión. Es por eso que, hasta el día de hoy, el Islam es una de las instituciones más poderosas de la tierra para ordenar y embellecer la vida, al menos en los países “atrasados”…