[ p. 276 ]

Y entonces algo sucedió. De repente —al menos así les pareció a quienes no habían observado el ascenso de su constante oleaje—, aquella pequeña secta nazarena, durante tanto tiempo un remolino imperceptible incluso en la diminuta Judea, se convirtió en un mar embravecido que rompía y arrasaba todo el Imperio romano. Se convirtió en un verdadero maremoto, [ p. 277 ] arrasando una región tras otra hasta que finalmente inundó toda la faz de Occidente y la mitad de Oriente. Para explicar cómo pudo suceder esto, hay que recordar lo que sucedía en aquel momento en el Imperio romano. Un hambre terrible lo carcomía por dentro, un ansia desesperada de salvación. Todo el mundo romano parecía retorcerse en la agonía de la muerte, y el miedo a esa muerte lo impulsaba a aferrarse frenéticamente y con pánico a cualquier oportunidad de vida. Como resultado, los misterios, esos cultos secretos que impulsaban a los hombres a locas orgías de esperanza, florecieron en todas partes.

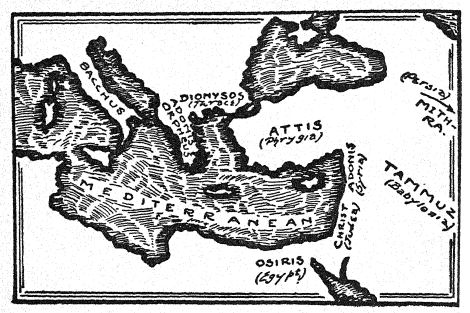

Ya hemos tratado extensamente en este volumen los misterios de Grecia y Roma. En su origen, eran mayormente orientales, y en esencia surgieron de la creencia de que mediante ciertos ritos mágicos un hombre podía asumir la naturaleza de un dios inmortal. En la mayoría de los casos, dicho dios era representado como un joven héroe que había sido asesinado a traición y luego resucitado milagrosamente. Esa misma leyenda se contaba —con variaciones, por supuesto— sobre Dioniso, Osiris, Orfeo, Atis, Adonis y quién sabe cuántos otros dioses similares. Surgida del deseo común de explicar la muerte y el renacimiento anuales de la vegetación, esta leyenda era común en muchas partes del mundo y se creyó en ella durante innumerables siglos. Se convirtió en la base de una docena de religiones diferentes, proporcionándoles a todas el dogma fundamental de que mediante sacrificios, hechizos, oraciones, trances u otros recursos similares, el hombre mortal podía volverse inmortal. Hacia el primer siglo de esta era, la leyenda se había extendido a todas las provincias civilizadas del Imperio Romano —excepto, por supuesto, la pequeña provincia de Judea, que se resistía obstinadamente— y en todas partes había emborrachado a la gente con el embriagador licor de su misteriosa salvación.

[ p. 278 ]

Y junto a estos cultos religiosos que florecían entre las clases bajas de la población del Imperio, florecieron diferentes escuelas de pensamiento filosófico entre la gente más erudita. Una de ellas fue la filosofía desarrollada en la ciudad de Alejandría por un judío egipcio llamado Filón. Según esta filosofía, Dios, el Padre de Todo, era demasiado vasto para tener contacto directo con la tierra y, por lo tanto, se manifestaba solo a través de un intermediario llamado el Logos, el «Verbo». Este Logos, a veces llamado el «Hijo de Dios» o el «Espíritu Santo», había creado la tierra y era el único mediador entre esta y el cielo. Por lo tanto, el único acercamiento del hombre al Padre era [ p. 279 ] a través de este Logos, este «Hijo»; la única posibilidad del hombre de entrar al cielo era dejar que el «Espíritu» inundara su alma. El hombre sólo podría encontrar una salida para sí mismo perdiéndose en el “Espíritu Santo”.

¶ 2

Los cultos y las filosofías que acabamos de describir no eran los únicos elementos de la vida y el pensamiento religioso del Imperio. Ni remotamente. Pero sí se encontraban entre los elementos dominantes, y no podían sino influir en todos los ciudadanos cultos del Imperio. Eso excluía, por supuesto, a los humildes nazarenos de la lejana Palestina. No eran cultos ni ciudadanos del Imperio. Eran simplemente judíos palestinos, artesanos y campesinos pobres, la mayoría de los cuales no conocían otra lengua que el dialecto arameo que se usaba en sus hogares y sinagogas. Y si en años posteriores la fe nazarena comenzó a tomar la forma y el color de esos cultos paganos y filosofías extrañas, estos nazarenos palestinos no fueron en absoluto responsables. Fue alguien ajeno a la hermandad original, un judío de más allá de las fronteras de Palestina, quien fue responsable. Fue Saulo de Tarso quien provocó ese cambio.

Saulo era judío y ciudadano del Imperio. Nació en Tarso, Asia Menor, una ciudad de cierta importancia como centro comercial y sede del saber; y desde niño parece haberse distinguido como estudiante. Fariseo y descendiente de fariseos, su principal formación fue la ley rabínica; pero también sabía griego, y debió tener un conocimiento bastante superficial de la filosofía griega y alejandrina. Y lo más importante, debió [ p. 280 ] haber aprendido muy pronto, de los esclavos de su casa o de compañeros de juegos gentiles, sobre los cultos mistéricos que prevalecían en su ciudad natal y sobre los dioses salvadores en quienes las masas depositaban su apasionada confianza… A pesar de estas tempranas influencias paganas, Saulo siguió siendo judío. De joven, incluso bajó de Tarso a Jerusalén para completar sus estudios religiosos con el gran rabino Gamaliel. (Parece que no era raro que los hijos de judíos adinerados que vivían fuera de su patria vinieran a Jerusalén para completar su educación). Y allí, en Jerusalén, Saulo entró en contacto por primera vez con los nazarenos… Saulo era una persona de aficiones y aversiones muy violentas, y cuando oyó lo que predicaban aquellos nazarenos, se convulsionó de ira. Se dice que era epiléptico, y ciertamente era un hombre de temperamento extraño. Todo lo que hacía, lo hacía con una intensidad y una extravagancia claramente anormales. Así que, cuando mostró su aversión inicial hacia los nazarenos, no pudo simplemente encogerse de hombros en señal de desaprobación [ p. 281 ] y dejarlos… Tuvo que perseguirlos. No se conformó con perseguirlos solo en Jerusalén. Al enterarse de que su movimiento crecía con virulencia en Damasco, abandonó sus estudios y se propuso perseguirlos también allí.

Pero camino a Damasco, le ocurrió algo extraño. De repente, sufrió una especie de convulsión, y en un trance, tuvo una visión de Jesús resucitado. Una luz del cielo brilló a su alrededor, y una voz gritó: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?». Y cuando, temblando y asombrado, Saulo recobró la consciencia, ¡he aquí que era un hombre cambiado!

Al llegar a Damasco, se levantó en la sinagoga y, en lugar de perseguir a los nazarenos, comenzó a alabarlos. Se había convertido por completo a su causa, creyendo en el Mesianismo de Jesús y en su resurrección con una convicción inquebrantable.

Saulo nunca había visto a Jesús en persona ni se había dejado cautivar por su amoroso evangelio. Pero eso no le importaba. En realidad, le interesaba poco el evangelio del hombre Jesús; solo le interesaba la muerte y el renacimiento del dios salvador, Cristo. Christos es la palabra griega para «Ungido», y Saulo, cuya lengua materna era el griego, cimentó toda su fe personal en torno a esa palabra. Se convirtió en el gran predicador de «Cristo crucificado», viajando por todo el Imperio, a Cilicia, Galacia, Macedonia, las islas del Mediterráneo e incluso Roma, con un gran deseo de que el mundo compartiera su fe con él…

[ p. 282 ]

¶ 3

Y así, finalmente, se fundó el cristianismo como religión mundial. Jesús no fundó lo que el mundo llama cristianismo, pues vivió y murió como judío dentro del judaísmo. Jesús vivió y trabajó simplemente para guiar a sus compatriotas judíos hacia aquellos elementos de su propia religión que podrían glorificar sus miserables vidas. Solo intentó guiarlos a la salvación por canales claramente judíos, y en ocasiones incluso rechazó a paganos que acudieron a él en busca de ayuda. No fue el fundador del cristianismo, sino su expósito.

Sus discípulos inmediatos tampoco habían creado la nueva fe. Habían permanecido como judíos conformistas, y el Mesías que propusieron siempre había sido el Mesías judío [ p. 283 ]. El Reino de los Cielos que habían soñado heredar era un reino reservado principalmente para los judíos.

No fue Saulo, el joven fariseo estudioso, quien fundó la nueva fe, sino su otro yo, Pablo, ciudadano de Roma. (Cambió su nombre poco después de su conversión). Hay dos yoes hostiles, el Saulo y el Pablo, en casi todo judío sensible que haya vivido en el mundo gentil. Uno intenta retenerlo dentro del pequeño y limitado círculo de su propio pueblo; el otro intenta atraerlo al amplio y libre círculo del mundo. Y debido a que en este caso el hombre era de una naturaleza tan intensa, el conflicto fue aún más marcado. En el momento en que el Saulo en él triunfaba, este hombre estaba dispuesto a asesinar a todo judío en quien el Pablo siquiera se asomara. Y cuando el Pablo en él tomó la delantera, se mostró totalmente a favor de acabar con los Saulos. Proclamó abiertamente que todas las leyes que separaban a los judíos de los gentiles ya no valían nada. Con la llegada de Cristo había llegado una nueva era, creía él. Circuncidados e incircuncisos eran ahora iguales, y quien comía la «impureza» no era menos a los ojos de Cristo que quien guardaba escrupulosamente todas las leyes mosaicas. Porque Cristo no era el Mesías solo de los judíos; era el Salvador de toda la humanidad. El derramamiento de su sangre había lavado el pecado de todos los hombres, y ahora bastaba creer en él para ser salvo. No se exigía más que eso: creer en Cristo, ¡y uno era redimido!

Y fue debido a este derrumbe del “Muro de la Ley” que la fe Nazarena, durante tanto tiempo oscura y [ p. 284 ] desapercibida en la pequeña Judea, se extendió e inundó el mundo.

Es injusto comparar a Pablo con Jesús, pues ambos pertenecían espiritual e intelectualmente a órdenes de hombres completamente diferentes. Uno era profeta y soñador; el otro, organizador y constructor de iglesias. En su propia clase, Pablo fue uno de los hombres extraordinariamente grandes de la tierra. Si bien a veces podía ser violento y descortés, era sin embargo un estadista excepcional. Y poseía una energía, un coraje y una voluntad indomable como pocas veces se han conocido en la historia de los grandes hombres. Una y otra vez fue azotado y encarcelado por los indignados ancianos de las sinagogas en las que intentaba predicar. (Pablo solía intentar ser escuchado en la sinagoga local cada vez que llegaba a una ciudad extraña). Las turbas lo perseguían; más de una vez tuvo que huir para salvar su vida. Los judíos ortodoxos lo consideraban un apóstata, y algunos incluso de sus propios compañeros nazarenos lucharon para destituirlo del liderazgo. Durante todos los años de su ministerio, estuvo plagado de judíos que lo odiaban, nazarenos que desconfiaban de él y gentiles que apenas entendían lo que decía. Y aun así, persistió, sin descansar jamás de su ardua labor de llevar a Cristo a los gentiles, yendo y viniendo sin cesar, predicando, escribiendo, discutiendo y consolando sin cesar, hasta que finalmente, cansado y destrozado, murió como mártir en la ciudad de Roma…

¶ 4

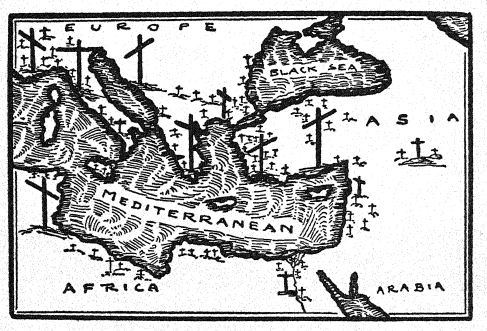

Según la tradición, en el año 67 Pablo fue decapitado por los romanos. Había dedicado unos [ p. 285 ] treinta años a difundir la idea de Cristo, y para su muerte, esta ya había arraigado por todo el Imperio. Se había distanciado del judaísmo, sustituyendo el domingo de los mitraístas por el sabbat judío y el ritual mitraísta por el sacrificio en el Templo. En la mayoría de las ciudades ya existían prósperas hermandades cristianas, pequeñas sociedades secretas similares a las de los misterios, pero con mayor pasión proselitista. Si bien los líderes seguían siendo en su mayoría judíos conversos, la mayoría de sus miembros eran de origen pagano. Y a medida que, con el paso de los años, el elemento pagano se hacía cada vez más preponderante, las ideas paganas dominaban cada vez más la religión. La historia de la vida de Jesús se embelleció con una nueva gama de maravillas y milagros, y el hombre mismo se convirtió en un verdadero dios salvador misterioso. Su carácter y naturaleza cayeron en las fauces de una filosofía ajena, y luego emergieron, babeando, en una distorsión empapada e hinchada. Se convirtió en el Cordero cuya sangre lavó todo pecado. [1] Se convirtió en el Hijo de Dios, concebido de forma sobrenatural por la Virgen María cuando el Espíritu Santo de Dios Padre entró en su vientre. Se convirtió en el Logos, el Avatar y el Salvador. Y por todo el Imperio se encontraban pequeñas iglesias donde se veneraban sus imágenes (extraordinariamente [ p. 286 ] parecidas a las de Horus), y donde se recibía en comunión su «carne y sangre» (sorprendentemente similares a los símbolos utilizados en los ritos mágicos de Mitra).

Por eso esta sección se titula «Lo que sucedió en Europa». Aunque la religión de Jesús y de los primeros discípulos era claramente oriental, aunque la idea del Mesías provenía marcadamente de Oriente, la religión sobre un Cristo Salvador era en gran medida europea. Y la distancia entre ambos era tan grande como la de Nazaret a Roma. De hecho, cabe dudar seriamente de que Jesús, el sencillo maestro campesino de la montañosa Galilea, supiera quién era ese Cristo Salvador…

Pero era inevitable que ese cambio se produjera. El cristianismo en aquellos años ganaba demasiados adeptos con demasiada rapidez. No habría sido tan malo si hubieran sido conversos de un mundo de ignorancia, es decir, conversos que no tenían nada que olvidar al adoptar la nueva fe. Pero, en cambio, eran conversos de un mundo de lo que llamaríamos estupidez. Sus mentes estaban llenas de miedos, supersticiones, ritos mágicos y dogmas extravagantes que se suponía que debían olvidar al convertirse al cristianismo, pero nunca lograron olvidarlos. Así que era inevitable, repetimos, que esta nueva fe, con su gran éxito en desplazar apresuradamente a la antigua, terminara por parecerse mucho a ella.

Pero a pesar de esa creciente similitud, siempre persistió un elemento significativo de disparidad. Existía un celo, un ardor misionero, en la iglesia primitiva que era en gran medida desconocido en los cultos más antiguos. Existía un constante ir y venir [ p. 287 ] de profetas y diáconos de un centro a otro, y una diligente difusión de tratados y epístolas entre todos los que sabían leer. Por ejemplo, estaban las cartas de Pablo, que aconsejaban sobre asuntos administrativos y explicaban cuestiones doctrinales a varias de las pequeñas iglesias que había fundado. Y más tarde llegaron los Evangelios. Los Evangelios, tal como los conocemos ahora, no pudieron haber sido escritos por los discípulos cuyos nombres llevan, pues están escritos en griego, y la lengua materna de la mayoría de esos discípulos era el arameo. Tampoco parecen haber sido traducciones directas de relatos arameos. Los eruditos actuales coinciden en que el más antiguo es el titulado «El Evangelio según Marcos», y lo datan alrededor del año 65, es decir, treinta y cinco años después de la crucifixión. El último de los Evangelios, el de Juan, con su esfuerzo inconsciente [ p. 288 ] por adaptar a Jesús al Logos, no pudo haber sido escrito (según muchos eruditos) hasta mucho después del año 100. Dichos escritos debieron circular libremente por los misioneros dondequiera que se aventuraran, y es evidente que fueron notablemente eficaces. Los sacerdotes de Mitra, Cibeles o Atis no pudieron ofrecer tales testamentos, pues sus deidades eran, después de todo, míticas. Solo los cristianos tenían un hombre real al que adorar: un hombre único y divino, es cierto, pero sin embargo una persona que había conocido la aflicción y el dolor humanos, que había sufrido y que llevaba al menos tres días muerta. Ese elemento de naturalismo, de cercanía a la realidad humana, debió de hacer del cristianismo una fe de extraordinario atractivo.

Y siendo tan atractivo, comenzó a erosionar las filas de los demás misterios. Ganó adeptos a tal velocidad que finalmente se convirtió en una amenaza evidente para los gobernadores romanos. Extendidas por doquier, desde el Támesis hasta el Éufrates, sus hermandades semisecretas formaron lo que equivalía a un imperio dentro del Imperio. Sus iniciados se negaban fanáticamente a comportarse como caballeros romanos. Se oponían a las instituciones básicas del sistema social romano y odiaban el teatro y los espectáculos de gladiadores, las principales diversiones de la época. Peor aún, se negaban rotundamente a adorar al Emperador como dios, incitando así abiertamente la sospecha de deslealtad a Roma. Por lo tanto, los intentos de represión eran, por naturaleza, casi inevitables.

Al principio, los cristianos fueron perseguidos solo para satisfacer los deseos de la turba romana; pero posteriormente fue necesario realizar esfuerzos más sistemáticos. Después del año 303, el gobierno imperial [ p. 289 ] se dio cuenta de que su propia existencia corría peligro mientras se permitiera el florecimiento del cristianismo, y por ello realizó un intento supremo por aniquilar por completo el culto revolucionario. Las iglesias fueron incendiadas, todas las copias de los Evangelios y las Epístolas destruidas, y los propios cristianos fueron martirizados por decenas. El gobierno parecía decidido a erradicar el cristianismo, como los gobiernos modernos buscan erradicar el comunismo, el pacifismo o el anarquismo. (El cristianismo primitivo, según el profesor Gilbert Murray, podría haber parecido a los romanos lo que parecería a los hombres de negocios modernos «una mezcla de socialismo internacional pacifista con alguna secta india mística, que extraía a sus partidarios principalmente de un proletariado extranjero oprimido y antipático, como la población ‘gorda’ de algunas grandes ciudades estadounidenses, llena de las profesiones morales más nobles pero al mismo tiempo extranjeros»). Hubo torturas y ejecuciones sin número, y las cárceles estaban llenas de devotos cristianos.

Pero, sin embargo, el movimiento creció. Había un consuelo maravilloso en esa religión, un celo poderoso que hacía posible que los mártires fueran a la muerte con una sonrisa en los labios. Sacaba a viles esclavos de los barrios bajos donde se pudrían y, de alguna manera, les infundía heroísmo supremo. Les decía que el sacrificio era la esencia misma de la justicia, que morir por la verdad solo podía significar vida eterna. ¿Acaso el Salvador mismo no había muerto por la verdad? Por lo tanto, con toda seguridad, no abandonaría a quienes murieran de la misma manera. Tomaría sus almas torturadas en sus brazos consoladores y las sanaría en el Cielo donde reinaba. La muerte no tendría [ p. 290 ] ningún aguijón para ellos, ni la tumba ninguna victoria, porque el Cristo Crucificado estaría con ellos y los conduciría a la bienaventuranza eterna…

Así pues, por mucho que Roma persiguiera locamente a los cristianos, el cristianismo no podía ser aplastado.

¶ 5

Y entonces llegó Constantino y, en el año 313, el fin de las persecuciones. Constantino nació en Servia, y se dice que fue hijo ilegítimo de un general romano y una camarera de pueblo. Era desmesuradamente ambicioso y, a fuerza de mucha energía, intrigas y no pocas veces el uso del asesinato, logró ascender al trono imperial. Pero su posición fue desafiada por un emperador rival, y en su urgente necesidad de ayuda de todas partes, Constantino recurrió repentinamente a los cristianos. Con su característica [ p. 291 ] astucia, se dio cuenta de que aquellos fanáticos adoradores de Cristo eran una fuerza a tener en cuenta. Allí estaban, establecidos en todas partes y con una insuperable voluntad de vivir. Constantino probablemente no tenía una idea clara de en qué creían realmente. Quizás pensó que eran mitraístas, quienes por alguna extraña razón, solo ellos mismos conocían, adoraban una cruz. Pero sí sabía que estaban adquiriendo una importancia política superlativa. Así que comenzó a favorecerlos oficialmente, inundando sus iglesias con riquezas. Tuvo la inteligencia de ver que eran la única fuerza unificadora que quedaba en el imperio desorganizado. Formaban una vasta y poderosa hermandad que se extendía por todas partes. Y Constantino, cuya principal preocupación era encontrar la manera de fortalecer el tambaleante imperio, se vio obligado a recurrir a ellos en busca de ayuda.

Y así sucedió que una ferviente esperanza en el corazón de una oscura y pequeña raza levantina, y una dulce doctrina de amor y paz predicada por un simple y joven campesino levantino, se convirtieron trescientos años después en la religión oficial del mayor imperio que el mundo jamás había conocido.

¶ 6

Pero fue un triunfo costoso para el cristianismo, como lo han sido todos los demás triunfos similares en la historia. Lo que le ocurrió al budismo cuando se propuso conquistar el Lejano Oriente, le ocurrió también al cristianismo en Occidente. Se convirtió en una institución oficial y exitosa, y por lo tanto degeneró. Una fe no puede institucionalizarse, pues es una cuestión del espíritu. Incluso los dogmas o ritos, que son casi carnales, no pueden organizarse [ p. 292 ] más allá de ciertos límites. De modo que, incluso después de que el cristianismo se convirtiera principalmente en una cuestión de dogmas y ritos, comenzó a resquebrajarse y desmoronarse. Se produjeron todo tipo de cismas. En el proceso de organizar la idea de Cristo, surgieron innumerables diferencias. Pablo había usado sus términos teológicos con bastante ligereza y había hablado de Dios, el Hijo de Dios y el Espíritu de Dios. Ahora bien, ¿eran estos tres nombres de una sola Persona o de tres? ¿Era el Hijo de Dios realmente Dios mismo, o simplemente similar a Dios? ¿Era el Espíritu de Dios parte de Dios o algo separado de Él? Pablo había hablado de un Cristo divino y un Jesús humano. Entonces, ¿eran estos dos seres uno, o en realidad dos? Y si lo eran, ¿cuándo se unieron? ¿Acaso Jesús nunca fue un ser humano, sino el Cristo desde el principio de la creación? ¿O se unió a Cristo en el momento de su concepción o nacimiento? ¿O descendió Cristo sobre él cuando, a los treinta años, fue bautizado por Juan? Pablo había hablado de Jesús como Salvador. Había dicho que Dios, el Padre amoroso, había sacrificado a su Hijo unigénito para redimir al mundo. Pero ¿por qué habría de ser necesario para Dios hacer semejante sacrificio? ¿A quién podría estar en deuda Él, el Todopoderoso? De hecho, si Él era en verdad el Dios del perdón, ¿por qué no había perdonado sin jamás traer la agonía de la crucifixión a su amado Hijo? ¿Podría ser que realmente hubiera dos Dioses: el Dios implacable del Antiguo Testamento y el Dios perdonador del Nuevo?

Decenas de preguntas similares surgieron para desconcertar y dividir a los organizadores de la religión. Jesús no había sido consciente ni siquiera de las más complejas. [ p. 293 ] Aquel querido y ferviente joven predicador, que vivió y murió en la sublimidad de una fe sencilla, jamás habría sido consciente de ellas. Si las hubiera escuchado, probablemente habría meneado la cabeza con mudo desconcierto. … Pero en Europa, tres siglos después, esos abstrusos enigmas metafísicos se consideraban la esencia misma de la religión. Los primeros padres de la iglesia discutían sobre ellos con un ardor y un rencor que a veces no se detenían ni siquiera en el asesinato. Cuando uno pone junto a los relatos evangélicos de las predicaciones de Jesús, los registros oficiales de las disputas y altercados de aquellos Padres de la Iglesia, uno siente que aquí se encuentra la más trágica y sórdida epopeya de frustración que toda la historia de la humanidad puede contar. …

¶ 7

Pero el resto de los capítulos de esa epopeya no pueden relatarse aquí. Siendo justos, no se puede hacer aquí más por el cristianismo de lo que se ha hecho por las demás grandes religiones del mundo, y tras haber descrito la fundación de la iglesia y su fe original, solo queda espacio para una breve insinuación sobre su desarrollo posterior.

Han transcurrido más de mil seiscientos años desde que el cristianismo se convirtió en la religión oficial del decadente Imperio Romano. A lo largo de todos estos años, ha ido extendiendo sus fronteras, ganando nuevos conversos en cada tierra pagana del planeta. Se estima que, en la actualidad, alrededor de un tercio de la población mundial es cristiana: aproximadamente quinientos sesenta y cinco millones de almas. Apenas hay región en la tierra donde no haya una iglesia que lleve su nombre o, en su defecto, algún misionero [ p. 294 ] ferviente que se esfuerce al máximo por erigir una iglesia. Y, por supuesto, es al espíritu de Pablo, que reina en la cristiandad, a quien debemos atribuir esa enorme expansión. Gracias a que innumerables monjes, sanadores, guerreros y santos han sentido el llamado de Pablo a salir y ganar a los paganos para Cristo, hoy en día más almas se convierten a Cristo que a cualquier otra deidad en la tierra.

Pero como ya hemos señalado, estos aumentos masivos en el número de fieles no se lograron sin un alto precio. En todas partes hubo que hacer graves concesiones con los cultos derrotados. Así como Buda tuvo que ser idolatrado antes de poder conquistar Oriente, Jesús tuvo que ser idolatrado para obtener su victoria sobre Occidente. Su madre también tuvo que ser idolatrada, pues la Europa pagana amaba a sus diosas con demasiada intensidad como para consentir en renunciar a ellas por completo. De hecho, durante los siglos medievales, María parece haber sido venerada, en la práctica si no en el dogma, incluso más que su hijo. Gran parte del antiguo amor por Isis, y especialmente por Cibeles, la gran Madre de los Dioses, fue trasladado a la iglesia y traducido al culto de María, la Madre de Cristo… De igual manera, el culto a las antiguas deidades locales se integró al cristianismo. Los dioses y diosas paganos fueron discretamente convertidos en santos cristianos, como lo demuestra el caso de Santa Brígida. Sus reliquias se vendían por toda la cristiandad como fetiches que garantizaban la protección contra el mal; y sus antiguas festividades se incorporaron al calendario cristiano. La Parilia romana de abril se convirtió en la Fiesta de San Jorge, y la orgía pagana de pleno verano de junio se convirtió en la Fiesta de San Juan; el día santo de Diana en agosto se convirtió en la Fiesta de la Asunción de [ p. 295 ] la Virgen; y la fiesta celta de los muertos de noviembre se transformó en la Fiesta de los Fieles Difuntos. El veinticinco de diciembre —el solsticio de invierno según el cómputo antiguo—, celebrado como el cumpleaños del dios solar del mitraísmo, fue aceptado como el cumpleaños de Cristo, y los ritos primaverales relacionados con la muerte y el renacimiento de los dioses misteriosos se convirtieron en los ritos pascuales de la Crucifixión y la Resurrección.

Sin embargo, a pesar de todas estas concesiones, la nueva religión siempre se mantuvo muy por encima de la antigua. Al asimilar ritos y mitos paganos, e incluso nombres de dioses, el cristianismo acabó por adquirir una apariencia casi completamente pagana; pero nunca llegó a serlo del todo. El puritanismo del Antiguo Testamento, que tanto había marcado la vida de Jesús, nunca fue derrotado. Permaneció como un [ p. 296 ] vomitivo moral en la fe, obligándola a abandonar la lujuria y el libertinaje en los ritos paganos que había asimilado. Si el espíritu de Pablo insistía en que Cibeles fuera tomada como Madre de Cristo, el espíritu de Jesús insistía en que sus salvajes Coribantes, con sus ritos lujuriosos, y sus santos eunucos con sus repugnantes perversiones, quedaran severamente atrás. Si el espíritu de Pablo exigía que la salvaje diosa celta llamada Brígida fuera aceptada en el cristianismo, el espíritu de Jesús exigía que primero se la convirtiera en una santa. Pues el espíritu de Jesús era judío y puritano por naturaleza. Se oponía firmemente a la prostitución sagrada y a todas aquellas demás libertinajes y obscenidades que surgían de la actitud libre del paganismo hacia el sexo. Odiaba el libertinaje y la pasión salvaje en cualquier forma, ya se manifestara en festines, torneos o batallas. Insistía inexorablemente en la decencia moral y la moderación.

Por esa razón, el cristianismo nunca llegó a ser completamente pagano en espíritu. Permaneció demasiado preocupado por la ética. Los antiguos misterios habían carecido en gran medida de un énfasis ético distintivo. La mayoría prometía la inmortalidad a sus iniciados como recompensa por la mera ejecución mecánica de ciertos ritos prescritos. Pocos se habían inmiscuido en la vida privada de un iniciado para descubrir si era bueno o malo en su conducta diaria. Pocos se habían interesado lo más mínimo por la conducta cotidiana. La moral se había vuelto completamente religiosa para la mayoría de ellos. Sostenían que para salvarse uno solo necesitaba ser ritualmente correcto, no éticamente limpio.

Ahí era precisamente donde el cristianismo se diferenciaba más radicalmente incluso de los cultos mistéricos más elevados. [ p. 297 ] El espíritu de Jesús que se reflejaba en el cristianismo lo convertía, al menos nominalmente, en una religión ética. Porque Jesús, hay que recordarlo, no se había preocupado en lo más mínimo por los rituales. Como cualquier otro gran profeta judío, solo había predicado ética. Y a pesar de todas las concesiones de los Pablos conquistadores del mundo, ese énfasis ético en la enseñanza de Jesús persistió como una poderosa levadura en la iglesia. Dio a los primeros cristianos esa nobleza apacible que, según la historia, adornó sus vidas, y esa terquedad heroica que sin duda marcó su fe. Se apoderó de razas salvajes y, de alguna manera, las sometió. Se apoderó de una Europa salvaje y, de alguna manera, la sometió, la civilizó. No del todo, por supuesto. La historia de Europa, con todas sus guerras y brutalidades recurrentes, difícilmente puede considerarse la historia de un continente civilizado. Ni siquiera la propia Iglesia, con su pésimo historial de cruzadas, inquisiciones y pogromos, puede decirse que haya sido realmente civilizada. Pero esa admisión no desacredita en absoluto la potencia del espíritu de Jesús. Simplemente revela cuán tremendas eran las probabilidades en su contra, cuán brutal era el mundo que pretendía divinizar. Es cierto que hubo épocas oscuras en Europa cuando el poder de la Iglesia alcanzó su apogeo. Pero quién sabe cuánto más oscuras podrían haber sido, y cuánto más tiempo podrían haber perdurado, si la Iglesia no hubiera existido. Es cierto que hubo guerras religiosas al principio y al final de la cristiandad, pero quién sabe cuánto más amargas y devastadoras podrían haber sido si hubieran sido guerras tribales o raciales. Porque las guerras eran inevitables. Un mundo con muy poca comida y demasiado rencor simplemente tenía que [ p. 298 ] lucha. Si las diferencias religiosas no hubieran existido, se habrían encontrado otras excusas para guerrear. Y como esas otras excusas habrían sido más arraigadas y primitivas, sin duda habrían provocado desolaciones infinitamente más terribles. Las guerras por Cristo, después de todo, nunca podrían librarse con una sed de sangre completamente libre y sin trabas. Su virulencia siempre se vio parcialmente minada por la ironía innata de sus pretensiones. El insistente pacifismo de aquel en cuyo nombre se libraron esas guerras no pudo sino tener cierta influencia moderadora. Nadie puede dudar de que la adoración a un Príncipe de Paz, la veneración a un Buen Pastor, aunque casi muerta por el ritual, debió tener un profundo efecto en el pueblo. Nadie puede dudar de que la veneración a un joven gentil, amoroso e indefenso, como la encarnación misma de la perfección, debió ser como hielo para la sangre ardiente de la raza…

Hay que recordar que el cristianismo llegó a un mundo que se hundía, hundiéndose momentáneamente en un abismo de salvajismo. Y fue casi la única fuerza que intentó detener esa debacle. Solo él buscó mantener la civilización en marcha. Fracasó. No pudo evitar el fracaso. Pero, para su gloria, al menos lo intentó…

¶ 8

SIN EMBARGO, la gloria de intentar salvar al mundo de la bestialidad pertenece principalmente a un solo elemento del cristianismo: el elemento nazareno original. Y ese elemento, hay que recordarlo, nunca fue dominante en la fe, salvo durante los años previos a su verdadera cristiandad. Con la llegada de Pablo, la luz de [ p. 299 ] la religión de Jesús comenzó a desvanecerse, y el resplandor de la religión sobre Cristo brilló sobre todos. Sin embargo, aunque la luz de Galilea se desvaneció, aunque por un tiempo se redujo a una simple chispa, nunca se extinguió del todo. Durante largos siglos ardió allí, apenas viva, apenas manteniéndose viva. La religión conciliadora, teologal y organizadora de la iglesia sobre Cristo resplandeció sin oposición. En Occidente, dio origen al Sacro Imperio Romano Germánico, esa patética farsa que nunca fue santa, romana ni imperial. En Oriente, creó un fárrago de sectas surgidas de diferencias fatuas sobre la naturaleza metafísica de Cristo… Y luego, poco a poco, esa chispa olvidada comenzó a brillar de nuevo. Una devastadora incursión de hunos y sarracenos avivó la llama. Como nunca antes en seiscientos años, los cristianos volvieron a pensar en su Salvador sufriente. Y como un fuego descontrolado, se extendió por Europa la esperanza de que el año 1000 vería el regreso del Redentor.

Pasó el año 1000 y no llegó ningún Redentor, pero Europa, a pesar de todo, se redimió un poco. Su espíritu se volvió más sobrio y su vida más profunda. El anhelo de salvación se volvió demasiado fuerte y agudo como para ser apaciguado por un simple ritual. Los hombres se alejaron de lo que la Iglesia de Cristo insistía en ofrecerles y, en cambio, comenzaron a buscar a tientas el evangelio de Jesús. Se dedicaron a leer las Escrituras en sus lenguas originales, y al leerlas, comenzaron a ver por fin cuánto se había alejado la Iglesia de la verdad prístina. Descubrieron por fin con qué desvergüenza los sacerdotes habían sustituido el derecho por el rito, con qué flagrantemente habían ritualizado toda moralidad. Surgieron sectas heréticas por todas partes, y las autoridades [ p. 300 ] clericales se alarmaron. Despóticamente, emitieron proclamas que prohibían a los laicos siquiera echar un vistazo a la Biblia, y al sacerdocio interpretarla salvo conforme a la tradición de la Iglesia. Luego instituyeron la Inquisición para velar por el cumplimiento de la prohibición.

Pero la Biblia seguía siendo leída. Inquisiciones, cruzadas y masacres resultaron inútiles. La llama de la herejía ardía, y ni siquiera un mar de sangre fue suficiente para apagarla. En el siglo XIV, Wycliffe causó estragos en Inglaterra; en el XV, Juan Huss perpetró sus acciones en Bohemia; en el XVI, Lutero, Zwinglio y Calvino lideraron la revuelta protestante en todo el norte de Europa. Y a partir de entonces, la Iglesia católica dejó de ser católica, incluso en Occidente. Un país tras otro se pasó a los herejes, y la cristiandad europea se dividió en dos.

Pero no hay que imaginar que el protestantismo fue alguna vez puramente nazareno en espíritu, como tampoco el catolicismo fue siempre completamente paulino. (El obispo Laud en el siglo XVII era protestante, mientras que San Francisco de Asís en el siglo XIII era católico…). El protestantismo abarca todo tipo de pensamiento y organización religiosa, desde el anglicanismo de la «alta iglesia» hasta el cuaquerismo de principios elevados, desde el metodismo extático hasta el unitarismo implacablemente intelectual. Solo lentamente, y con muchas angustias, incluso el protestantismo se está desprendiendo de la religión de Cristo. Solo lentamente, muy lentamente, está regresando a la religión de Jesús…

Y con esa palabra debemos dejar atrás el relato de lo que ocurrió en Europa. La historia del cristianismo es larga y [ p. 301 ] desconcertante, pues se extiende a lo largo de veinte siglos y está escrita en cien lenguas. En parte, es una historia de rapacidad y amargura casi increíbles, de guerras e intrigas incesantes, y de un egoísmo bajo y codicioso. Pero, en una parte mucho mayor, es una historia de bondad maravillosa y gracia salvadora. Aunque la Iglesia de Cristo pueda ser culpable de un mal indecible e indecible, la religión de Jesús, que es la pequeña luz que brilla tras ese celemín eclesiástico, ha logrado un bien suficiente para compensar ese mal por diez. Porque ha hecho la vida llevadera para incontables millones de almas agobiadas. Ha tomado a ricos y pobres, eruditos e ignorantes, blancos, rojos, amarillos y negros; los ha tomado a todos y ha intentado mostrarles un camino a la salvación. A todos los que sufren les ha ofrecido un bálsamo; a todos los afligidos les ha ofrecido paz. A cada hombre, sin distinción, le ha dicho: ¡Jesús murió por ti! A cada criatura humana de la tierra le ha dicho: ¡Tú también puedes ser salvo! Y ahí reside la mayor virtud del cristianismo. Ha ayudado a fortalecer a los débiles y a los abatidos a ser felices. Ha calmado el miedo que aúlla en el pecho del hombre y ha aplastado la inquietud que le roe el alma. En una palabra, ha funcionado, en cierta medida…

¶ Notas

Quienes recuerdan la descripción del Tauroboleum pagano que se da en el capítulo sobre Roma encontrarán este buen himno cristiano profundamente sugerente:

«Hay una fuente llena de sangre

Extraído de las venas de Emmanuel;

Y los pecadores se hundieron bajo esa inundación

Pierdan todas sus manchas de culpa.» ↩︎