[ p. 17 ]

[ p. 18 ]

[ p. 19 ]

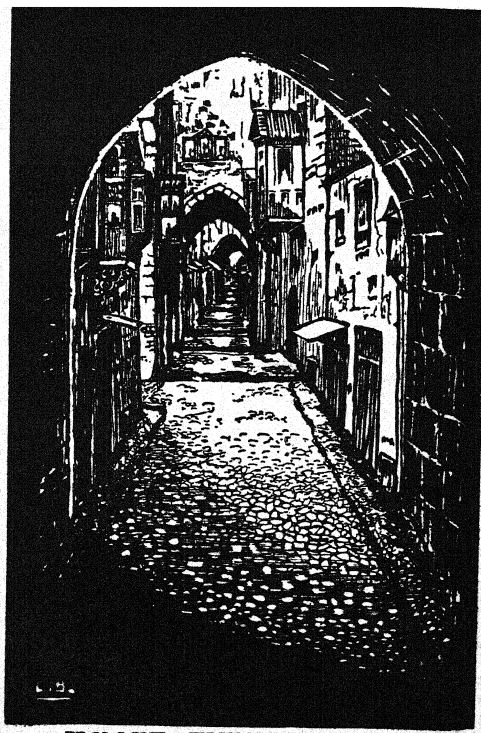

Desde lejos, sobre las colinas —parecería de otro mundo— se oye el tintineo de los cencerros de los camellos. Débilmente se oye el sonido, muy débilmente: un goteo frío y vacilante de música que cae en la noche… Salvo por eso, hay silencio, un silencio inmenso que llena cada callejón de la antigua ciudad, que se hunde en cada agujero y grieta, que se eleva por encima de la muralla de la ciudad. Porque Jerusalén duerme… La noche casi ha terminado, y en el este el azul del cielo se ha tornado a ese vívido verde grisáceo que presagia el amanecer. Pero Jerusalén aún duerme… y hay silencio… salvo por ese goteo sordo de música de los cencerros de los camellos en la distancia…

Y de repente se oye un grito, un grito árabe, tenso y espeluznante. Como un puñal lanzado con fuerza, su primera nota se precipita por el aire, perforando el tímpano y estremeciéndolo. Desde algún lugar por encima de las casas de tejado plano, desde el minarete que domina alguna mezquita invisible, llega: un grito largo, lento e intermitente, que sale de pulmones a punto de estallar:

[ p. 20 ]

¡Alá es grande! ¡Alá es grande!

Así viene, volando a través de los cielos:

«¡Alá es el más grande! ¡Alá es el más grande!

¡Testifico que no hay más dios que Alá!

¡Testifico que Mahoma es el profeta de Alá!

¡Venid a la oración! ¡Venid a la salvación!

¡La oración es mejor que el sueño! ¡La oración es mejor que el sueño!

¡Alá es grande! ¡Alá es grande!

¡Alá es el más grande! ¡Alá es el más grande!

¡No hay más Dios que Alá!»

Y entonces ya no existe. ¡Tan repentinamente como comenzó el grito, cesa!.. Pero Jerusalén ya no duerme. El primer rayo naranja furioso del día acaba de derramarse sobre la cresta de las colinas del Jordán: y en la ciudad comienza una creciente confusión. De los agujeros en los muros, de las estrechas puertas de las chozas, negras y frías como cuevas, se arrastran hombres y niños fantasmales. Desaliñados, emergen de grietas en arcos oscuros, de escaleras ocultas, de lo que parecen catacumbas. Y resbalan, resbalan, sus pies mal calzados se arrastran por las calles adoquinadas… Aquí va un hombre, delgado y moreno, con un chal negro con borlas, una capa árabe marrón y sandalias de piel de camello gastada. Allá va uno, barbudo, pálido y encorvado, con un amplio shtreimel de piel, un kaftán de terciopelo color ciruela y botas hechas para la nieve rusa. Allá va un tercero, gordo y de mirada astuta, con un fez rojo desenfadado, traje europeo y zapatos americanos nuevos y chirriantes. . . . Aquí viene un monje carmelita, todo moreno y ursino, con una pequeña gorra marrón sobre su tonsura; allá va un sacerdote griego, todo negro y bovino, con sus cabellos aceitados apretados en un moño. Un pequeño misionero anglicano, [ p. 21 ] con el cuello abotonado hacia atrás tan grande que le tragaría la cabeza, baja a trompicones las escaleras de algún hospicio. Un judío yemení, encogido, amarillo y todavía mojado por el «agua de las uñas», se arrastra como si huyera de un fantasma. Un mendigo árabe mugriento, con los ojos doloridos y llenos de moscas, golpea con su bastón mientras arrastra los pies descalzos sobre las piedras… Y así van, resbalón, resbalón… cada vez más… resbalón, resbalón, resbalón… una loca procesión de fantasmas apresurados en la penumbra del amanecer…

Para ese muecín que pronuncia la llamada a la oración desde el alto minarete, parecerían hormigas, si pudiera verlas. Como hormigas multicolores, saldrían en enjambre de agujeros y bajo arcos. Pero no puede verlas, pues es ciego, como corresponde a un muecín. (Un hombre vidente, si fuera nombrado muecín, podría ver demasiado desde su alto minarete: por ejemplo, ¡mujeres en la intimidad de sus patios con el rostro descubierto!). Si pudiera verlos desde su altura, esos hombres parecerían insectos correteando entre los escombros…

Pero quien no mira desde una torre semejante, quien camina por la tierra para observar a estas criaturas, puede ver que no son insectos en absoluto. Pues hay luces en sus ojos, destellos fugaces, de los que ningún insecto en toda la creación podría presumir. Hay luces de odio en esos ojos, luces de odio, temor o sospecha. Parecería que se sienten enemigos entre sí, estos cientos de criaturas que pululan en esta antigua ciudad. (¿Podrían sentir lo mismo unas simples hormigas?) … Ese árabe con su túnica mira con repugnancia al armenio con su traje de saco; y ambos miran con desdén al judío con shtreimel y [ p. 22 ] kaftan. El monje carmelita mira con ira al misionero anglicano; y ambos miran con desprecio al sacerdote griego. El odio parece rodearlo todo: casi un vapor nocivo que se puede ver, un verdadero hedor que se puede oler. Estas criaturas parecen incapaces de soportar siquiera verse. ¡De hecho, parecen dispuestas a matar!

Han matado en esta antigua ciudad, han matado hasta que cada callejón se inundó de sangre. Ni una sola pared en todo este laberinto de muros ha resonado con los gemidos de los moribundos. Cráneos incontables han sido rotos en estas losas; gargantas innumerables han sido degolladas en estas oscuras puertas. Han asesinado, saqueado y violado en esta vieja ciudad santa hasta que ahora es todo menos un Gólgota, una sangrienta Colina de las Calaveras… Y si quieres saber por qué, solo necesitas mirar a los ojos de esos fantasmas apresurados. Te lo dirán fácilmente; explícitamente. Los hombres han masacrado y violado en Jerusalén porque tenían… religión. Los hombres han sacado ojos y desgarrado vientres porque… ¡creían!.. ¿Creían en qué? ¿En Dios? … Difícilmente… No, sólo han creído en meros vocablos: Yahvé, Cristo o Alá: esos vocablos que son los dedos con los que los hombres tratan de señalar a Dios.

¡Extraña potencia, esto que llamamos religión! Ha llevado a los hombres a cometer barbaridades inverosímiles. Por ella, los hombres han cometido atrocidades inferiores a las que cometen incluso las bestias. Sin embargo, también por ella, los hombres han realizado obras de caridad que trascienden las obras de los ángeles. Si los hombres han matado y muerto por la religión, también han vivido para ella. No solo han vivido para ella, sino por ella… Ese acobardado judío yemení que se escabulle a [ p. 23 ] la sombra de los arcos se despoja de su terror y se convierte en rey al entrar en su sinagoga. Sus hombros encorvados se enderezan, sus rodillas hundidas se reafirman, y la dicha de la paz ilumina sus ojos… Ese mendigo árabe ciego, un simple esqueleto cubierto de trapos malolientes, se convierte en sultán cuando reza en su mezquita. Allí se encuentra curado de sus dolencias; se transforma en un hombre transformado con una visión que se extiende a través de su mundo hacia el Paraíso… Esa muchacha siria de ojos oscuros, pobre mujerzuela cuyos labios han acariciado la carne de veinte razas, se purifica una vez más cuando se arrodilla a los pies de la virgen. La fuerza inunda sus huesos torturados, la sanación llega a su carne. La vida, durante tanto tiempo un infierno de lujuria y lascivia, se vuelve ahora maravillosamente limpia y digna. Se siente salvada… ¡salvada!

¡Extraña potencia, esto que llamamos religión! Llegó al mundo hace incontables siglos, y sigue ahí. Sigue ahí, profunda y tremenda: una poderosa bebida para una sed aún mayor, una inmensa riqueza para saciar una necesidad aún mayor. Dondequiera que uno mire en el tiempo o el espacio, ahí está, ineludiblemente. Dondequiera que haya un hombre, parece haber también un espíritu o un dios; dondequiera que haya vida humana, también hay fe…

Uno se pregunta. ¿Qué es esto que llamamos religión? ¿De dónde surgió? ¿Y por qué? ¿Y cómo? ¿Qué era ayer? ¿Qué es hoy? ¿Y en qué se convertirá mañana?

M’LON LAZARUS, JERUSALÉN

Tierra de Israel

2 de julio de 1925