[ p. 25 ]

[ p. 26 ]

¶ LIBRO UNO — CÓMO COMENZÓ TODO

I. Magia

1: Cómo el salvaje intentó explicar los males que le aquejaban: imaginaba que todos los objetos eran animados, autoconservación y magia. 2: Religión y fe definidas: la técnica de la magia, el surgimiento de la idea del «espíritu», animismo. 3: El hombre empieza a creer que puede explotar a los espíritus: chamanismo, el charlatán en los inicios de la religión. 4: Fetichismo. 5: Idolatría: el comienzo del sacrificio, de la oración y de la iglesia. 6: Tabú.

II. Religión

1: El intento de coaccionar a los espíritus da paso al intento de engatusarlos, pero la magia no desaparece: sacrificios. 2: Los festivales estacionales, los ritos sexuales, los sacramentos. 3: Cómo se crearon los grandes dioses. 4: Cómo surgieron las ideas del pecado, la conciencia y la retribución futura: la religión salva la moralidad por un alto precio: profeta vs. sacerdote. 5: Cómo la religión hizo posible y deseable la sociedad, cómo dio origen al arte, la importancia de la religión primitiva.

[ p. 27 ]

En el principio hubo miedo; y el miedo estaba en el corazón del hombre; y el miedo lo controlaba. A cada paso lo abrumaba, sin dejarle un instante de tranquilidad. Con el salvaje susurro del viento, lo atravesaba; con el estruendo del trueno y el gruñido de las bestias acechantes. Todos los días del hombre eran grises; todo su universo parecía cargado de tierra, mar y cielo, que se oponían a él; una enemistad implacable, con un odio inexplicable, buscaban su destrucción. Al menos, así lo concluyó el hombre primitivo. … Era una conclusión inevitable dadas las circunstancias, pues todo parecía estar siempre en contra del hombre. Las rocas se derrumbaban y le rompían los huesos; las enfermedades devoraban su carne; la muerte parecía siempre dispuesta a abatirlo. Y él, pobre mono farfullante que se curaba la herida en alguna cueva con corrientes de aire, solo podía temblar de miedo. No podía darse valor estoico pensando que gran parte del mal que ocurría pudiera ser accidental. Ni siquiera podía concebir [ p. 28 ] lo accidental. No, hasta donde su pobre y opaca cabeza podía descifrar el enigma, todo lo ocurrido estaba lleno de significado, era intencional. La roca que cayó y le aplastó el hombro había querido caer y aplastarlo. ¡Claro!.. La lanza de fuego celestial que había reducido a cenizas a su india había intentado conscientemente hacer eso mismo. ¡Obviamente!..

Para el salvaje no había nada absurdo en la idea de que todo lo que lo rodeaba le guardara rencor, pues aún no había descubierto que algunas cosas eran inanimadas. En el mundo que veía a su alrededor, todos los objetos eran animados: palos, piedras, tormentas y todo lo demás. Rehuía cada uno de ellos con recelo, como un caballo rehúye con recelo los trozos de papel blanco junto al camino. Y no solo todas las cosas eran animadas para el salvaje, sino que también bullían de emociones. Las cosas podían estar enfadadas y podían sentirse complacidas: podían destruirlo si así lo deseaban, o podían dejarlo en paz.

Tal vez, como nos recuerda con picardía el profesor George Foot Moore, incluso la gente civilizada se aferra instintivamente a esa noción primitiva. Los niños patean con furia las mesas contra las que se golpean la cabeza, como si esas mesas fueran humanas. Los hombres adultos murmuran palabrotas a las alfombras con las que tropiezan, como si esas alfombras hubieran intentado hacerlos tropezar intencionadamente. Y puede que jóvenes y viejos sigan haciendo esas cosas irracionales solo porque aún hoy persiste en la mente del hombre la brutal idea de que todos los objetos son animados. Cuando se le pilla desprevenido, el hombre todavía se ve obligado a intentar castigar, ya sea con un golpe o con el envío al infierno, los objetos inanimados que le causan dolor.

[ p. 29 ]

Después de todo, la gente civilizada, en el fondo, está peligrosamente cerca del salvaje. Instintivamente, él también quería azotar todo lo que pareciera traerle maldad. Pero tenía miedo. Por experiencia, sabía que luchar era inútil, que los objetos enemigos, las rocas que caían y lo mutilaban, y los arroyos que desbordaban su choza, eran, de alguna extraña manera, a prueba de sus lanzas y flechas. Por eso finalmente se vio obligado a recurrir a métodos de ataque más sutiles. Como los golpes no podían someter las rocas ni los arroyos hostiles, nuestro antepasado intentó someterlos con magia. Pensó que las palabras podrían servir: sílabas extrañas pronunciadas entre gemidos, o gritos sin sentido acompañados de tambores. O probó danzas salvajes. O talismanes. Si estos hechizos fallaban, inventaba otros; si estos a su vez fallaban, inventaba otros más. De una cosa parecía tercamente convencido: de que algún hechizo funcionaría. Creía que de alguna manera las cosas hostiles que lo rodeaban podían ser apaciguadas o controladas; de alguna manera, la muerte podía ser evitada. Nadie sabe por qué estaba tan seguro. Debió de ser su adaptación instintiva a las condiciones de un mundo que lo superaba. El instinto de supervivencia debió haberlo obligado a esa certeza, pues sin él habría sido imposible. El hombre debía tener fe en sí mismo o morir, y no moriría.

Entonces tuvo fe y desarrolló la religión.

¶ 2

La religión no es toda la fe, sino solo una parte de ella. Con la palabra fe nos referimos a esa ilusión indispensable —y por lo tanto imperecedera— en el corazón del hombre [ p. 30 ] de que, aunque parezca un simple gusano en la tierra, puede, sin embargo, erigirse en el amo del universo. Sin embargo, con la palabra religión nos referimos a una técnica especializada mediante la cual el hombre busca realizar esa ilusión. No fue, ni mucho menos, la primera técnica de este tipo inventada por el hombre; y puede que tampoco sea la última. Mucho antes de que el hombre pensara en la religión, intentó controlar los poderes del universo mediante la magia. Cuando el hombre del amanecer despertó lo suficiente como para ser consciente de su vida y de los innumerables peligros que la amenazaban, no se detuvo primero a examinarlos; no, sino que se propuso evitarlos. Veía a su alrededor los terribles y desconcertantes «poderes», e ilógicamente (pero naturalmente) su primera preocupación no era cómo funcionaban, sino cómo evitarlos. Si acaso especulaba sobre ellos, probablemente llegaba a la conclusión de que los mismos objetos que veía lo aborrecían: las tormentas, los arroyos y las bestias de presa. Solo más tarde, mucho más tarde, avanzó lo suficiente como para poder pensar en esos «poderes» no como los objetos en sí, sino como espíritus invisibles que los habitaban. El hombre primitivo era completamente incapaz de establecer distinciones sutiles entre alma y cuerpo, entre espíritu y materia. Solo conocía árboles que lo aplastaban, cuevas que lo asfixiaban, montañas que rugían y escupían lava que lo destruía. Hasta ahí llegaba su débil mente.

Pero finalmente llegó el día en que, como el sigiloso ascenso de un lento amanecer, la idea del espíritu se coló en la cabeza del hombre. Le llegó casi inevitablemente. Una mañana, al despertar, miró desconcertado las rocas familiares de su cueva y exclamó: «¡Hola, [ p. 31 ] qué raro!», o algo por el estilo. Porque allí estaba, justo donde había estado la noche anterior al estirarse y quedarse dormido, y sin embargo sabía que se había alejado mucho de allí durante ese lapso. ¡Estaba completamente seguro de ello! Recordaba vívidamente haber luchado contra enormes bestias durante la noche, o haberse lanzado por barrancos, o haber devorado mastodontes enteros, o haber volado… Y sin embargo, allí estaba, todavía tendido en su maloliente cueva, ¡como si no la hubiera abandonado ni un instante! .

Por supuesto, nosotros, la gente civilizada, explicaríamos el misterio simplemente diciendo que el sujeto había tenido un sueño. (Lo cual quizás no sea una gran explicación, en realidad). Pero él, pobre salvaje, no podía ni remotamente conjeturar tal explicación. La idea de un sueño le era tan ajena como la idea de un monóculo o un baúl. No, la única explicación aceptable que podía ofrecerse era la obvia de que era dual: que poseía no solo un cuerpo sino también un espíritu, y que mientras su cuerpo había permanecido esa noche decentemente [ p. 32 ] en casa, su espíritu había vagado… ¿Por qué no?

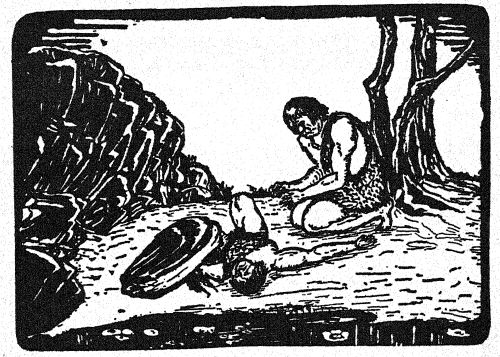

Había otras experiencias que esa respuesta parecía explicar. Por ejemplo, la muerte. Aquí estaba un cuerpo erguido y vibrante un momento, y postrado, inerte, al siguiente. ¿Qué le había sucedido?.. Obviamente, la misma respuesta encajaba: su alma había huido.

El salvaje no podía estar seguro de qué era el alma y qué el cuerpo. Pensaba que el alma podría ser el aliento, ya que este siempre huía al morir. (Y por eso la palabra japonesa para alma solía ser «bola de viento», y la de muerte, «salida del aliento». De igual manera, por eso la palabra hindú para alma sigue siendo atman, progenitora de la palabra alemana Ahtem, que significa «aliento», y de la palabra inglesa «atmósfera»). Pero el salvaje tenía que imaginar que el alma también podría ser algo más que el aliento, pues veía almas también en cosas que no respiraban. De hecho, veía almas en todas las cosas que encontraba. Todo su mundo estaba repleto de almas.

Los historiadores actuales llaman a esa etapa del desarrollo de la religión la «animista», del latín anima, que significa «espíritu». Hay millones de salvajes en el mundo, incluso hoy, que siguen atrapados en esa etapa animista de la religión. Habitan en la India, África y otros lugares remotos, aferrándose allí a una fe primitiva que antaño debió ser la fe de todos los seres humanos.

¶ 3

Incluso en los albores de la etapa animista, poco podía haber en el corazón del hombre salvo el miedo, y el odio nacido del miedo. El salvaje parecía conocer solo dos tipos de espíritus: los neutrales, [ p. 33 ] y por lo tanto, que no exigían atención, y los hostiles, y por lo tanto, que debían ser ahuyentados o evitados. Por ejemplo, casi en todas partes los fantasmas de los muertos eran considerados hostiles. Dado que se creía que estos fantasmas flotaban como espectros sobre los cuerpos que una vez ocuparon, los cadáveres siempre se enterraban con la mayor meticulosidad y esmero. Y después del entierro, los supervivientes solían intentar disfrazarse u ocultarse para escapar de los fantasmas. Se pintaban de blanco (si eran negros) o de negro (si eran blancos); y atrancaban las puertas de sus chozas o se escondían en cuevas. (Por eso todavía “nos ponemos de luto” cuando muere un familiar, vistiéndonos de negro y bajando las persianas de las ventanas.) …

Al parecer, el hombre no dejó de asumir durante mucho tiempo que los «poderes» activos eran inalterablemente hostiles y, por lo tanto, debían ser ahuyentados. No fue hasta muchos siglos después que se le ocurrió que algunos espíritus podrían ser realmente amigables, o que incluso los espíritus hostiles podrían, de alguna manera, ser conquistados y convertidos en amigos. Pero una vez que se produjo ese cambio, se produjo una revolución completa en la práctica de la religión. En lugar de dedicar todo su tiempo a inventar maneras simplemente de ahuyentar a los espíritus, el hombre comenzó a intentar acercarlos. Y con ello se abrió una nueva era en la historia de la raza. Los primeros indicios de confianza comenzaron a calentar la sangre del hombre, y poco a poco su abatida espalda comenzó a enderezarse. El miedo recibió su primer revés decisivo, y la promesa de la civilización dio su primer aliento. ¡Porque entonces, por fin, el hombre se atrevió a pensar que realmente podía explotar a los espíritus!..

Ahora bien, había dos formas principales en las que el hombre intentaba [ p. 34 ] explotar el poder de un espíritu. Una era conjurarlo en algún individuo, un curandero, o como se le llamaba en la Siberia primitiva, un chamán. Originalmente, el chamán era probablemente un epiléptico, una persona propensa a ataques que solo podían explicarse por el motivo de la «posesión». Se consideraba que el chamán estaba «poseído» por un espíritu extraño, un espíritu formidable y quizás violento que podía hacer cosas tanto malas como buenas. Así que si un hombre tenía fiebre, acudía a su chamán tribal, y este intentaba expulsarla enfrentando a su propio «espíritu familiar» contra el espíritu de la fiebre en el paciente. Si fallaba en el primer intento, lo volvía a intentar, utilizando un ritual más elaborado la segunda vez. Quizás hacía que el paciente se untara con excrementos o hiciera algo igualmente extraordinario. Entonces él, el chamán, sufría un ataque en el que bailaba como un loco, profería gritos espantosos, golpeaba ferozmente un tam-tam o agitaba una carraca de sonido horrible. Quizás continuaba así toda la noche, delirando, bailando y haciendo muecas, todo para expulsar al mal espíritu del paciente. Y cuanto más elaborada hacía la actuación, más maravilloso y poderoso parecía a los ojos del paciente. El fracaso parecía completamente imposible después de tales esfuerzos, y a menudo lo era.

Pero el chamán no se empleaba únicamente para expulsar a los espíritus malignos. Quizás, con mayor frecuencia, se le empleaba para introducirlos en las personas. Debido al espíritu que se suponía estaba a su entera disposición, se creía que el chamán podía hacer tanto el mal como el bien, enviar enfermedad, derrota y muerte a los enemigos, así como brindar alivio y vida a los amigos. Por eso, el chamán solía convertirse en el líder tribal. Los valientes [ p. 35 ] lo necesitaban constantemente, pues sin su «medicina», sin sus hechizos y maldiciones, se creían perdidos tanto en la guerra como en la paz. Parecía el único instrumento eficaz con el que podían apalear a los «poderes» que se les oponían, el único medio válido para dominar el universo. Así que se aferraban a él con todas sus fuerzas, rindiéndole homenaje con temor por el poder mágico que se suponía que poseía.

Por supuesto, en el momento en que se establecía definitivamente la falsedad de las pretensiones de un chamán en particular, el pobre hombre jamás era perdonado. Los salvajes se volvían contra él sin piedad y lo condenaban a muerte, quizás con las torturas más fantásticas. No les interesaban los curanderos cuya medicina no funcionaba… Por esa razón, solo los charlatanes conscientes entre los chamanes eran los que más éxito tenían y sobrevivían. El resto, los inocentes, lo suficientemente ingenuos como para creer realmente que podían controlar a los espíritus, eran fácilmente descubiertos y pronto extinguidos. No eran lo suficientemente astutos como para ver la falsedad esencial de sus propias afirmaciones y, por lo tanto, eran totalmente incapaces de evitar que otros la vieran. Y, por asombroso que parezca, esa situación resultó ser de gran beneficio para la humanidad. Como señala Sir James G. Frazer en su gran obra, La rama dorada, los ingenuos honestos debieron causar mucho más daño en la sociedad primitiva que los bribones astutos. Solo el individuo lo suficientemente superior a sus semejantes como para pensar en engañarlos, era capaz al mismo tiempo de ayudarlos. Sin ningún deseo consciente por su parte, el bien resultante de la sagacidad de tal individuo casi inevitablemente superaba el mal [ p. 36 ] logrado con su astucia. El surgimiento, del fango de la estupidez primitiva, de una clase de astutos chamanes fue, por lo tanto, una auténtica ventaja para la civilización. Arrebató la dirección de los asuntos tribales de las manos de los ancianos (cuya única distinción era su edad) y los fuertes (cuya única distinción era su fuerza física) y la puso en manos de los astutos y con visión de futuro. De hecho, el auge del chamanismo fue quizás el factor más fundamental en todo el desarrollo del gobierno primitivo. …

¶ 4

Pero el chamanismo era solo la menos común de las dos formas en que el hombre primitivo intentaba explotar a los espíritus. La otra, el fetichismo, estaba mucho más extendida porque era mucho más fácil de manejar. La palabra «fetichismo» proviene del portugués feitico, que significa medallón o reliquia de un santo que se usa como amuleto de buena suerte. Ahora es el término técnico para la creencia de que un espíritu activo reside en algún objeto en particular, y que la mera posesión del objeto trae consigo el poder de controlar su espíritu. Los primeros fetiches probablemente fueron guijarros con marcas que atraían la atención del salvaje debido a su extraordinario color o forma. (Millones de personas en las tierras más civilizadas aún creen en tales «piedras de la suerte»). Más tarde, sin embargo, se fabricaron fetiches. Con frecuencia eran pequeñas bolsas que contenían objetos con supuestas propiedades mágicas. Se ponía pelo de león para dar coraje, un poco de cerebro humano para la astucia, un globo ocular para la visión aguda, una garra de tigre para la ferocidad, etc. El salvaje reunía una colección completa de tales fetiches en una cuerda [ p. 37 ] y los colgaba alrededor de su cuello o los fijaba a la puerta de su choza. (Algunos estudiosos dicen que el uso de cruces alrededor del cuello o la fijación de herraduras y mezuzoth a la puerta no es más que una supervivencia de ese fetichismo salvaje). Con esos amuletos, el salvaje ya no tenía tanto miedo. Se sentía más capaz de luchar contra los peligros de la vida y se imaginaba más a la altura del universo. Cuando lo necesitaba, simplemente recurría a uno de sus fetiches en busca de ayuda; Y si la ayuda no llegaba pronto, reprendía con enojo al animal por su pereza. Si seguía obstinado, simplemente lo desechaba y se conseguía otro.

Por supuesto, la fabricación de fetiches tardó poco en convertirse en una profesión sagrada. Por [ p. 38 ] una u otra razón, ciertos individuos llegaron a ser considerados los creadores de los fetiches más potentes. Los hacían no solo para sus miembros, sino también para la tribu en su conjunto. Y así sucedió que, incluso en tierras donde el chamanismo era desconocido, el santo profesional, el sacerdote, hizo su aparición. Era ineludible.

¶ 5

Los fetiches tribales, al igual que los privados, eran originalmente objetos naturales: por ejemplo, rocas de un color peculiar o árboles de una forma peculiar. La Piedra de la Kaaba, aún venerada por los musulmanes en La Meca, era originalmente un fetiche tribal de este tipo. Sin embargo, más tarde, incluso estos fetiches tribales también se fabricaban. La roca o el tronco de un árbol eran tallados de alguna manera significativa por el fetichista y se convertían en un ídolo. Es imposible determinar con exactitud dónde termina el fetichismo y dónde comienza la idolatría. Uno se transforma en el otro a medida que la infancia se convierte en juventud.

Probablemente, al principio, el ídolo se usaba únicamente como una especie de espantapájaros para ahuyentar a los malos espíritus. Sin embargo, más tarde, se talló para que tuviera una apariencia menos temible y se utilizó para otros fines. Más que para ahuyentar a los malos espíritus, ahora se usaba para atraer a los buenos. El ídolo se untaba con sangre o aceite, con la esperanza de que algún buen espíritu viniera y lamiera el cebo oloroso, y tal vez se quedara. Y luego, periódicamente, las manchas se renovaban para retener al buen espíritu. Se renovaban una y otra vez, hasta que con el tiempo la práctica se convirtió en un rito fijo. Después, en lugar de las simples manchas de sangre, [ p. 39 ] se ofrecían cadáveres enteros al buen espíritu que se alojaba en el ídolo. Y así comenzó el sacrificio…

Se trajo comida, la más rara y rica que se pudiera conseguir, y el sacerdote la ofreció ceremoniosamente al espíritu que residía en el ídolo. Como a un temible jefe, se ofreció con muchas reverencias, llantos y cánticos ceremoniales. Y también con muchas palabras de alabanza, pues se creía que el espíritu era vanidoso y hambriento. Y así nació la oración…

Con el tiempo, se consideró necesario un refugio para el ídolo: al principio, una hendidura en una roca o la sombra de un árbol, y más tarde, una tosca choza. Así se construyó la primera iglesia.

Todo fue un proceso de desarrollo sumamente natural. Una vez que el hombre se metió en la cabeza que para vivir debía dominar su universo, entonces el animismo, el fetichismo, la idolatría, el sacerdocio, el sacrificio, la oración y la iglesia —todo [ p. 40 ] esto fue casi inevitable. El hombre primitivo, ahogado por el miedo, se aferró desesperadamente a los espíritus, como un hombre que se ahoga en un arroyo podría aferrarse a los juncos de la orilla. Por supuesto, uno tras otro, los espíritus le fallaron, como los juncos se rompen en las manos de un hombre que se ahoga. Pero aun así, el salvaje continuó aferrándose a los espíritus. Era casi instintivo en él. No podía evitarlo…

¶ 6

Pero el salvaje no imaginaba en absoluto que fuera seguro aferrarse a cada junco que se acercaba a su presa del miedo. Al contrario, consideraba la mayoría muy peligrosos, y trataba de evitarlos con una cautela casi desesperada. Esos espíritus dañinos eran lo que el salvaje del archipiélago malayo aún llama tabú, «marcados». Se suponía que una especie de electricidad diabólica residía en ellos, de modo que si alguien los tocaba, mutilaban o incluso mataban.

Todo tipo de objetos y acciones se consideraban tabú: algunos por ser sagrados, otros por ser demoníacos. Por lo general, el nombre del dios era tabú y, por lo tanto, no se atrevía a pronunciarlo, salvo en ciertos momentos sagrados, por hombres oficialmente santos. (Esa superstición primitiva aún mantiene en la boca del hombre, impidiéndole pronunciar el nombre de Dios en la conversación cotidiana). La carne de ciertos animales sagrados o particularmente profanos se consideraba tabú y, por lo tanto, no podía comerse. (Esa superstición primitiva es responsable de la aversión al cerdo que caracterizaba a los antiguos egipcios y aún caracteriza a los judíos y musulmanes). Casarse con un pariente cercano, tocar un cadáver, matar a un compañero de tribu, usar ropa de lana y algodón mezclados, robarle [ p. 41 ] la esposa a un compañero de tribu, encender fuego en un día sagrado, maldecir a uno mismo… El propio padre, descubrirse la cabeza ante un ídolo —todos estos actos y muchos otros, algunos socialmente criminales, la mayoría sin sentido social— se consideraban tabú en alguna religión. O incluso sus opuestos, en ocasiones, se consideraban tabú.

Ciertos tabúes eran temporales, como por ejemplo el que marcaba a una mujer como contaminada durante su menstruación. Otros eran permanentes, como el que proscribía a un hombre culpable de matar accidentalmente a un miembro de su tribu. En algunos casos, las propias tribus debían encargarse del castigo del transgresor; en otros, se suponía que el castigo era infligido mágicamente por los espíritus violados. La transgresión de ciertos tabúes conllevaba [ p. 42 ] un desastre para todos los miembros de la tribu a la que pertenecía el transgresor; en otros casos, el castigo se limitaba solo al transgresor. En algunos casos, el castigo podía evadirse mediante una elaborada penitencia y purificación por parte del transgresor; en otros, la muerte inmediata era inevitable. Las variantes eran innumerables…

Incluso hoy en día, la mayoría de la gente se ve inhibida por tabúes. Supersticiosamente, temen hacer todo tipo de nimiedades. Se niegan a sentar a trece personas a la mesa, a pasar por debajo de una escalera o a encender tres cigarrillos con una sola cerilla. Les entra el pánico si se rompe un espejo en su casa o se cruza un gato negro en su camino; y temen hablar de su buena salud sin «tocar madera» ni murmurar «Unbeschrieen». Sin embargo, personas por lo demás bastante inteligentes a veces se aterrorizan ante alguno de estos estúpidos tabúes. No es de extrañar, por tanto, que el salvaje se dejara dominar por completo por los tabúes. Pobre niño que era, toda su vida se convirtió en una lucha incesante y frenética por mantenerse alejado de todo lo que estaba «marcado».