[ p. 225 ]

¶ I

Bajo un sol radiante, el antiguo pueblo pesquero de Yaidzu posee un encanto particular de colores neutros. Con forma de lagarto, adopta los tonos grises de la agreste costa grisácea sobre la que se asienta, curvándose a lo largo de una pequeña bahía. Está resguardado del oleaje por una extraordinaria muralla de cantos rodados. Esta muralla, junto al agua, está construida en forma de terrazas escalonadas; las piedras redondeadas que la componen se mantienen en su posición mediante una especie de cestería tejida entre hileras de estacas profundamente hincadas en el suelo; cada hilera de estacas sostiene cada uno de los niveles. Mirando hacia tierra desde lo alto de la estructura, la mirada abarca todo el pueblo: una amplia extensión de tejados de tejas grises y vigas grises desgastadas por el clima, con algún pinar aquí y allá que marca el lugar de un patio del templo. Mar adentro, sobre leguas de agua, se abre una magnífica vista: una escarpada cordillera azul de picos que se agolpan en el horizonte, como prodigiosas amatistas, y más allá, a la izquierda, el glorioso espectro del Fuji, elevándose imponente sobre todo. Entre el malecón y el mar no hay arena, solo una ladera gris de piedras, principalmente cantos rodados; y estas se mueven con la resaca, de modo que es un trabajo horrible intentar pasar las rompientes en un día agitado. Si alguna vez te golpea una ola de piedra, como me pasó varias veces, no olvidarás la experiencia fácilmente.

A ciertas horas, la mayor parte de esta accidentada ladera está ocupada por hileras de embarcaciones de aspecto extraño: barcos pesqueros con una forma peculiar de la localidad. Son muy grandes, con capacidad para cuarenta o cincuenta hombres cada uno, y tienen proas altas y peculiares, a las que suelen adherirse amuletos budistas o sintoístas (mamori o shugo). Un tipo común de amuleto escrito sintoísta (shugo) se proporciona para este propósito en el templo de la diosa Fuji: el texto dice: Fuji-san chôjô Sengen-gu dai-gyô manzoku, lo que significa que el dueño del barco se compromete, en caso de buena suerte pescando, a realizar grandes [ p. 227 ]usteridades en honor a la divinidad cuyo santuario se encuentra en la cima del Fuji.

En cada provincia costera de Japón, e incluso en diferentes asentamientos pesqueros de la misma provincia, las formas de las embarcaciones y los aperos de pesca son peculiares del distrito o asentamiento. De hecho, a veces se descubre que asentamientos, a pocas millas de distancia, fabrican redes o embarcaciones de tipos tan dispares como las invenciones de razas que viven a miles de kilómetros de distancia. Esta asombrosa variedad puede deberse en parte al respeto por la tradición local, al piadoso conservadurismo que preserva las enseñanzas y costumbres ancestrales inalteradas a lo largo de siglos; pero se explica mejor por el hecho de que diferentes comunidades practican distintos tipos de pesca; y las formas de las redes o embarcaciones fabricadas en un mismo lugar probablemente demuestren, tras una investigación, ser el resultado de una experiencia especial. Las grandes embarcaciones de Yaidzu ilustran este hecho. Fueron diseñadas según las necesidades particulares de la industria pesquera de Yaidzu, que suministra katsuo seco (bonito) a todo el Imperio. y era necesario que pudieran navegar por una [ p. 228 ]a muy agitada. Meterlos o sacarlos del agua es una tarea pesada; pero todo el pueblo ayuda. Se improvisa una especie de rampa en un instante colocando marcos de madera planos en la pendiente, alineados; y sobre estos marcos se suben o bajan las embarcaciones de fondo plano mediante largas cuerdas. Verán a cien o más personas ocupadas en mover un solo bote: hombres, mujeres y niños remando juntos, al ritmo de un curioso canto melancólico. Cuando llega un tifón, los botes se retiran a las calles. Es muy divertido ayudar en este trabajo; y si eres extraño, los pescadores quizá recompensen tus esfuerzos mostrándote las maravillas de su mar: cangrejos con patas de una longitud asombrosa, peces globo que se inflan de la manera más absurda y varias otras criaturas de formas tan extraordinarias que apenas puedes creer que sean naturales sin tocarlas.

Las grandes embarcaciones con textos sagrados en la proa no son los objetos más extraños de la playa. Aún más notables son las cestas de cebo de bambú partido, cestas de seis pies de alto y dieciocho pies de diámetro, con un pequeño agujero en la cúpula. Colocadas a lo largo del malecón para secarse, a cierta distancia podrían confundirse con viviendas o cabañas. Luego se ven grandes anclas de madera, con forma de rejas de arado y herradas con metal; anclas de hierro, con cuatro uña; mazos de madera prodigiosos, usados para clavar estacas; y varios otros utensilios, aún más desconocidos, de los cuales ni siquiera se puede imaginar su propósito. La indescriptible rareza antigua de todo te da esa extraña sensación de lejanía, de lejanía en el tiempo y el espacio, que te hace dudar de la realidad de lo visible. Y la vida de Yaidzu es, sin duda, la vida de hace muchos siglos. Sus habitantes también son los del antiguo Japón: francos y bondadosos como niños —buenos niños—, honestos hasta la exageración, ajenos al mundo exterior, leales a las antiguas tradiciones y a los antiguos dioses.

¶ II

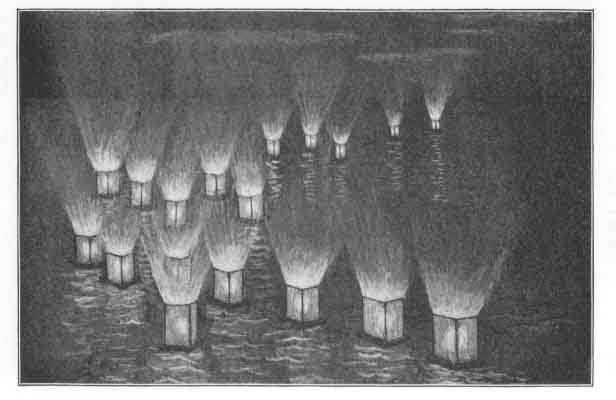

Me encontraba en Yaidzu durante los tres días del Bon o Festival de los Muertos, y esperaba presenciar la hermosa ceremonia de despedida del tercer y último día. En muchas partes de Japón, a los fantasmas se les proporcionan barcos en miniatura para su viaje: pequeñas maquetas de juncos o embarcaciones de pesca, cada una con ofrendas de comida, agua e incienso encendido; también una pequeña linterna o lámpara, si el barco fantasma se despacha de noche. Pero en Yaidzu solo se ponen a flote linternas; y me dijeron que serían botadas al anochecer. Siendo la medianoche la hora habitual en otros lugares, supuse que también era la hora de la despedida en Yaidzu; y me di un capricho y me eché una siesta después de cenar, esperando despertar a tiempo para el espectáculo. Pero a las diez, cuando volví a la playa, todo había terminado y todos se habían ido a casa. Sobre el agua vi algo parecido a un largo enjambre de luciérnagas: las linternas se alejaban mar adentro en procesión; pero ya estaban demasiado lejos para distinguirlas, salvo como puntos de luz de colores. Me sentí muy decepcionado: sentí que había perdido perezosamente una oportunidad que quizá nunca volvería, pues estas viejas costumbres están desapareciendo rápidamente. Pero un momento después se me ocurrió que bien podría aventurarme a nadar hacia las luces. Se movían lentamente. Dejé caer mi bata en la playa y me zambullí. El mar estaba en calma y hermosamente fosforescente. Cada brazada encendía un chorro de fuego amarillo. Nadé rápido y alcancé al último de la flota de linternas mucho antes de lo esperado. Me pareció que sería cruel interferir con las pequeñas embarcaciones o desviarlas de su silencioso curso, así que me contenté con mantenerme cerca de una de ellas y estudiar sus detalles.

LAS LUCES DE LOS MUERTOS

La estructura era muy sencilla. La base consistía en una tabla gruesa, perfectamente cuadrada, de unos veinticinco centímetros de ancho. Cada esquina sostenía un palo delgado de unos cuarenta y cinco centímetros de alto; y estos cuatro montantes, unidos por travesaños en la parte superior, sostenían los lados de papel. En la punta de un clavo largo, clavado en el centro de la base, se fijaba una vela encendida. La parte superior se dejaba abierta. Los cuatro lados presentaban cinco colores diferentes: azul, amarillo, rojo, blanco y negro; estos cinco colores simbolizaban respectivamente el Éter, el Viento, el Fuego, el Agua y la Tierra, los cinco elementos budistas que se identifican metafísicamente con los Cinco Budas. Una de las hojas de papel era roja, otra azul y otra amarilla; la mitad derecha de la cuarta hoja era negra, mientras que la mitad izquierda, sin color, representaba el blanco. No se había escrito ningún kaimyô en ninguna de las transparencias. Dentro de la linterna sólo había la vela parpadeante.

Observé esas frágiles formas brillantes flotando en la noche, y mientras flotaban, se dispersaban, impulsadas por el viento y las olas, cada vez más lejos. Cada una, con su temblor de color, parecía una vida temerosa, temblando en la corriente ciega que la arrastraba hacia la negrura exterior… ¿No somos nosotros mismos como linternas lanzadas a un mar más profundo y tenue, separándonos cada vez más a medida que nos dirigimos hacia la inevitable disolución? Pronto la luz del pensamiento en cada una se extingue: entonces, las pobres figuras, y todo lo que queda de sus antaño bellos colores, deben fundirse para siempre en el Vacío incoloro…

Incluso en el momento de esta reflexión, comencé a dudar si estaba realmente solo, a preguntarme si no habría algo más que un simple temblor de luz en aquello que se mecía a mi lado: alguna presencia que rondaba la llama moribunda y observaba al observador. Un leve escalofrío me recorrió, quizá un escalofrío que surgía de las profundidades, quizá la simple insinuación de una fantasía fantasmal. Viejas supersticiones de la costa volvieron a mí, antiguas y vagas advertencias de peligro en el tiempo del paso de las Almas. Pensé que si algún mal me aconteciera allí afuera en la noche, entrometiéndose, o pareciendo entrometerme, con las luces de los Muertos, yo mismo sería el tema de alguna futura leyenda misteriosa… Susurré la fórmula budista de despedida —a las luces— y aceleré hacia la orilla.

Al tocar de nuevo las piedras, me sobresalté al ver dos sombras blancas delante de mí; pero una voz amable, preguntando si el agua estaba fría, me tranquilizó. Era la voz de mi antiguo propietario, Otokichi el vendedor de pescado, que había venido a buscarme acompañado de su esposa.

«Solo un agradable frescor», respondí mientras me ponía la bata para ir a casa con ellos.

—Ah —dijo la esposa—, ¡no es bueno salir allí la noche del Bon!

«No fui muy lejos», respondí; «sólo quería mirar las linternas».

«Incluso un Kappa se ahoga a veces», protestó Otokichi. “Había un hombre de este

[1. Este es un proverbio común: Kappa mo oboré-shini. El Kappa es un duende del agua, que ronda especialmente los ríos.] [ p. 234 ]aldea que nadó siete ri a casa, con mal tiempo, después de que su bote se rompiera. Pero después se ahogó.

Siete ri significan poco menos de dieciocho millas. Pregunté si alguno de los jóvenes que viven ahora en el asentamiento podría hacer lo mismo.

«Probablemente algunos sí», respondió el anciano. «Hay muchos nadadores fuertes. Todos nadan aquí, incluso los niños pequeños. Pero cuando los pescadores nadan así, es solo para salvar sus vidas».

«O hacer el amor», añadió la esposa, «como la muchacha Hashima».

«¿Quién?» pregunté.

«La hija de un pescador», dijo Otokichi.

Tenía un amante en Ajiro, a varios ri de distancia; y solía nadar hasta él por la noche y regresar por la mañana. Él mantenía una luz encendida para guiarla. Pero una noche oscura, la luz se descuidó, o se apagó; ella se extravió y se ahogó… La historia es famosa en idzu.

—“Entonces”, me dije, “en el Lejano Oriente, es el pobre Hero quien nada. ¿Y cuál habría sido, en tales circunstancias, la opinión occidental sobre Leandro?”

[ p. 235 ]

¶ III

Normalmente, alrededor de la época del Bon, el mar se pone agitado; y no me sorprendió encontrar a la mañana siguiente un oleaje fuerte. Creció durante todo el día. A media tarde, las olas se habían vuelto maravillosas; me senté en el malecón y las observé hasta el anochecer.

Era un oleaje largo y lento, masivo y formidable. A veces, justo antes de romper, una ola imponente se quebraba en toda su verde longitud con un tintineo como de cristal estremecido; luego caía y se aplanaba con un repiqueteo que sacudía la pared debajo de mí… Pensé en el gran general ruso muerto que hizo que su ejército se agitara como un mar, ola tras ola de acero, trueno tras trueno… Apenas había viento; pero debía de haber un tiempo salvaje en otra parte, y las olas rompían cada vez más. Su movimiento fascinaba. ¡Cuán indescriptiblemente complejo es ese movimiento, y a la vez cuán eternamente nuevo! ¿Quién podría describir con todo detalle ni siquiera cinco minutos de él? Ningún mortal vio jamás dos olas romper exactamente de la misma manera.

[ p. 236 ]

Y probablemente ningún mortal haya visto jamás el oleaje del océano ni oído su estruendo sin sentirse serio. He observado que incluso los animales —caballos y vacas— se vuelven meditativos en presencia del mar: se quedan de pie, observando y escuchando como si la visión y el sonido de esa inmensidad les hicieran olvidar todo lo demás.

Hay un dicho popular costero: «El mar tiene alma y oye». Y su significado se explica así: Nunca hables de tu miedo cuando sientas miedo en el mar; si dices que tienes miedo, las olas se elevarán repentinamente… Ahora bien, esta imaginación me parece absolutamente natural. Debo confesar que cuando estoy en el mar, o sobre él, no puedo convencerme del todo de que no está vivo, de que es una fuerza consciente y hostil. La razón, por el momento, no sirve de nada contra esta fantasía. Para poder pensar en el mar como una simple masa de agua, debo estar a cierta altura desde donde su oleaje más denso parezca solo un lento arrastrarse de pequeñas ondas.

Pero la fantasía primitiva puede despertarse con mayor intensidad en la oscuridad que a la luz del día. ¡Qué vivos parecen los rescoldos y destellos de la marea en noches fosforescentes! ¡Qué reptilianos los sutiles cambios de los matices de su gélida llama! Sumérgete en semejante mar nocturno; abre los ojos en la penumbra azul negruzca y observa el extraño torrente de luces que sigue cada uno de tus movimientos: cada punto luminoso, visto a través de la inundación, como el abrir y cerrar de un ojo. En un momento así, uno se siente, de hecho, envuelto por una monstruosa sensibilidad, suspendido en una sustancia vital que siente, ve y desea por igual en cada parte, un infinito, suave y frío Fantasma.

¶ IV

Largo rato permanecí despierto aquella noche, escuchando los truenos y el estruendo de la poderosa marea. Más profundo que estos claros estruendos y el embate de las olas más cercanas, se oía el bajo de las olas lejanas: un murmullo abismal e incesante que hacía temblar el edificio; un sonido que a la imaginación le parecía el pisoteo de una caballería infinita, la concentración de una artillería incalculable, una especie de ráfaga, desde el amanecer, de ejércitos tan vastos como el mundo.

[ p. 238 ]

Entonces me encontré pensando en el vago terror con el que, de niño, había escuchado la voz del mar; y recordé que años después, en diferentes costas de diferentes partes del mundo, el sonido de las olas siempre había reavivado la emoción infantil. Ciertamente, esta emoción era milenios más antigua que yo: la herencia de innumerables terrores ancestrales. Pero pronto me convencí de que el miedo al mar por sí solo podía representar solo un elemento del inmenso asombro que despertaba su voz. Pues mientras escuchaba esa marea salvaje de la costa de Suruga, podía distinguir casi todos los sonidos de terror conocidos por el hombre: no solo los tremendos ruidos de una batalla, de descargas interminables, de cargas inconmensurables, sino el rugido de las bestias, el crepitar y silbar del fuego, el estruendo del terremoto, el estruendo de la ruina y, sobre todo esto, un clamor continuo como de gritos y gritos ahogados, las voces que se dice son las de los ahogados. ¡Un tumulto de horror supremo, que combinaba todos los ecos imaginables de furia, destrucción y desesperación!

Y me dije: ¿Es maravilloso que la voz del mar nos vuelva serios? [ p. 239 ] En consonancia con su múltiple expresión deben responder todas las olas de temor inmemorial que se mueven en el vasto mar de la experiencia del alma. Lo profundo llama a lo profundo. El abismo visible llama a ese abismo invisible del ser de sidra cuya corriente creó los fantasmas de nosotros.

Por lo tanto, hay sin duda bastante de cierto en la antigua creencia de que el habla de los muertos es el rugido del mar. En verdad, el miedo y el dolor del pasado nos hablan con ese profundo y tenue asombro que despierta el rugido del mar.

Pero hay sonidos que nos conmueven mucho más profundamente que la voz del mar, y de maneras más extrañas; sonidos que a veces también nos ponen serios, y muy serios: los sonidos de la música.

La gran música es una tormenta psíquica que agita con una profundidad inimaginable el misterio del pasado en nuestro interior. O podríamos decir que es un conjuro prodigioso: cada instrumento y voz apela por separado a miles de millones de recuerdos prenatales. Hay tonos que evocan todos los fantasmas de la juventud, la alegría y la ternura; hay tonos que evocan el dolor fantasmal de la pasión extinguida; hay otros que resucitan todas las sensaciones muertas de majestuosidad, poder y gloria, todas las exultaciones extinguidas, todas las magnanimidades olvidadas. ¡Bien puede la influencia de la música parecer inexplicable al hombre que sueña ociosamente que su vida comenzó hace menos de cien años! Pero el misterio se ilumina para quien aprende que la esencia del Ser es más antigua que el sol. Él descubre que la música es una nigromancia; siente que a cada onda de melodía, a cada ola de armonía, responde dentro de él, desde el Mar de la Muerte y el Nacimiento, algún remolino inconmensurable de placer y dolor antiguos.

Placer y dolor: siempre se mezclan en la gran música; y por eso la música puede conmovernos más profundamente que la voz del océano o cualquier otra voz. Pero en la expresión más amplia de la música, siempre es la tristeza la que crea el tono de fondo, el murmullo de las olas del Mar del Alma… ¡Es extraño pensar cuán inmensa fue la suma de alegría y tristeza que debió experimentarse antes de que el sentido de la música pudiera desarrollarse en la mente humana!

En algún lugar se dice que la vida humana es la música de los dioses, que sus sollozos y risas, sus canciones, gritos y plegarias, sus gritos de alegría y desesperación, solo llegan al oído de los inmortales como una armonía perfecta… Por lo tanto, no podían desear silenciar los tonos de dolor: ¡estropearía su música! La combinación, sin los tonos de agonía, resultaría una discordancia insoportable para los oídos divinos.

Y en cierto modo, nosotros mismos somos como dioses, pues solo la suma de los dolores y las alegrías de innumerables vidas pasadas nos hace, a través de la memoria, orgánico el éxtasis de la música. Toda la alegría y el dolor de las generaciones fallecidas regresan para atormentarnos en innumerables formas de armonía y melodía. Aun así, un millón de años después de que hayamos dejado de ver el sol, la alegría y el dolor de nuestras propias vidas pasarán con una música más rica a otros corazones, para allí despertar, por un misterioso instante, una profunda y exquisita emoción de voluptuoso dolor.