[p. ix]

L’origine et le développement de la secte Gaïna sont un sujet sur lequel certains érudits estiment encore pouvoir s’exprimer avec une prudence sceptique, bien que cela ne semble guère justifié en l’état actuel de la question. En effet, une littérature abondante et ancienne est accessible et fournit de nombreux documents sur l’histoire ancienne de la secte à tous ceux qui souhaitent les collectionner. La nature de ces documents n’est pas non plus de nature à nous inciter à nous en méfier. Nous savons que les livres sacrés des Gaïna sont anciens, manifestement plus anciens que la littérature sanskrite que nous avons coutume de qualifier de classique. Quant à leur ancienneté, nombre de ces livres peuvent rivaliser avec les plus anciens livres des bouddhistes du Nord. Ces derniers ayant été utilisés avec succès comme matériaux pour l’histoire du Bouddha et du bouddhisme, nous ne voyons aucune raison de douter des livres sacrés des Gaïna comme source authentique de leur histoire. Si elles étaient pleines d’affirmations contradictoires, ou si les dates qu’elles contiennent conduisaient à des conclusions contradictoires, nous serions en droit de considérer avec suspicion toutes les théories fondées sur de tels documents. Mais le caractère de la littérature gaïna diffère peu, à cet égard également, de la littérature bouddhique, du moins de celle des bouddhistes du Nord. Comment se fait-il alors que tant d’écrivains soient enclins à accorder à la secte gaïna un âge et une origine différents de ce que l’on peut déduire de leur propre littérature ? La raison évidente est la similitude, réelle ou apparente, que les érudits européens ont découverte entre le gainisme et le bouddhisme. Deux sectes qui ont tant en commun ne pouvaient, pensait-on, être indépendantes l’une de l’autre, mais l’une d’elles devait nécessairement [p. x] provenir de l’autre ou en être issue. Cette opinion a priori a biaisé le discernement de nombreux critiques, et le fait encore. Dans les pages qui suivent, je tenterai de détruire ce préjugé et de justifier l’autorité et le crédit dont jouissent les livres sacrés des Gaïnas. Nous commencerons notre discussion par une enquête sur Mahâvîra, le fondateur, ou du moins le dernier prophète, de l’Église de Gaïna. On verra que l’on en sait suffisamment sur lui pour infirmer le soupçon qu’il s’agisse d’une sorte de personnage mystique, inventé ou établi par une secte plus jeune, quelques siècles après l’âge prétendu de leur fondateur présumé.

Les Gaïnas, tant les Svetâmbaras que les Digambaras, affirment que Mahâvîra était le fils du roi Siddhârtha de Kundapura ou Kundagrâma. Ils voudraient nous faire croire que Kundagrâma était une grande ville et Siddhârtha un puissant monarque. Mais ils ont déformé la réalité en surestimant la réalité, tout comme les bouddhistes l’ont fait à propos de Kapilavastu et de Siddhodana. Car Kundagrâma est appelé dans l’Âkârâṅga Sûtra un samnivesa, terme que le commentateur interprète comme désignant une halte de caravanes ou de processions. Il devait donc s’agir d’un lieu insignifiant, dont la tradition n’a rapporté qu’il se trouvait à Videha (Âkârâṅga Sûtra II, 15, § 17). Pourtant, en combinant des allusions occasionnelles dans les écritures Bauddha et Gaïna, nous pouvons, avec suffisamment de précision, indiquer où se trouvait le lieu de naissance de Mahâvîra ; car dans le Mahâvagga des bouddhistes [1] nous lisons que Bouddha, alors qu’il séjournait à Kotiggâma, reçut la visite de la courtisane Ambapâli et des Likkhavis de la capitale voisine Vesâli. De Kotiggâma, il se rendit là où vivaient les Ñâtikas [^1]. Il logea là dans la Ñâtika Brick-hall [^1], dans le voisinage de laquelle la courtisane [p. xi] Ambapâli possédait un parc, Ambapâlivana, qu’elle légua à Bouddha et à la communauté. De là, il se rendit à Vesâli, où il convertit le général en chef (des Likkhavis), un disciple laïc des Nirgranthas (ou moines Gaina). Or, il est hautement probable que le Kotiggâma des bouddhistes soit identique au Kundaggâma des Gainas. Outre la similitude des noms, la mention des Ñâtikas, apparemment identiques aux Gñâtrika Kshatriyas au clan desquels appartenait Mahâvîra, et de Sîha, le Gaina, vont dans le même sens. Kundagrâma était donc probablement l’un des faubourgs de Vaisâlî, la capitale du Videha. Cette conjecture est confirmée par le nom Vesâlie, c’est-à-dire Vaisâlika, donné à Mahâvîra dans le Sûtrakritâṅga I, 3 [2]. Le commentateur explique le passage en question de deux manières différentes, et une troisième explication est donnée ailleurs. Cette divergence d’opinions prouve qu’il n’existait pas de tradition distincte quant à la véritable signification de Vaisâlika.et nous sommes donc en droit d’ignorer entièrement les explications artificielles des Gaïnas ultérieurs. Vaisâlika signifie apparemment un natif de Vaisâlî : et Mahâvîra pouvait à juste titre être appelé ainsi lorsque Kundagrâma était une banlieue de Vaisâlî, tout comme un natif de Turnham Green peut être appelé un Londonien. Si donc Kundagrâma n’était guère plus qu’un village périphérique de Vaisâlî, il est évident que le souverain de ce village ne pouvait être au mieux qu’un petit chef. Français En effet, bien que les Gaïnas imaginent avec tendresse Siddhârtha comme un puissant monarque et dépeignent son état royal avec des couleurs éclatantes mais typiques, leurs déclarations, si elles sont dépouillées de tout ornement rhétorique, font ressortir le fait que Siddhârtha n’était qu’un baron ; car il est fréquemment appelé simplement Kshatriya – sa femme Trisalâ n’est, autant que je m’en souvienne, jamais appelée Devî, reine, mais toujours Kshatriyânî. Chaque fois que les Gaïnas Kshatriyas sont mentionnés, ils ne sont jamais présentés comme les Sâmantas ou les dépendants de Siddhârtha, mais sont traités comme ses égaux. Il ressort de tout cela que Siddhârtha n’était ni roi, ni même chef de clan, mais qu’il exerçait vraisemblablement seulement le degré d’autorité qui, en Orient, revient généralement aux propriétaires terriens, en particulier à ceux appartenant à l’aristocratie reconnue du pays. Il se peut néanmoins qu’il ait joui d’une plus grande influence que nombre de ses confrères chefs ; on rapporte qu’il était étroitement lié par alliance. Son épouse Trisalâ était la sœur de Ketaka, roi de Vaisâlî [^3]. Elle est appelée Vaidehî ou Videhadattâ [3], car elle appartenait à la lignée régnante de Videha.xii] que Siddhârtha n’était qu’un baron ; car il est souvent appelé simplement Kshatriya ; sa femme Trisalâ n’est, autant que je m’en souvienne, jamais appelée Devî, reine, mais toujours Kshatriyânî. Chaque fois que les Kshatriyas Gñâtrika sont mentionnés, ils ne sont jamais présentés comme les Sâmantas ou les dépendants de Siddhârtha, mais sont traités comme ses égaux. De tout cela, il apparaît que Siddhârtha n’était pas roi, ni même le chef de son clan, mais qu’il exerçait probablement seulement le degré d’autorité qui, en Orient, revient généralement aux propriétaires terriens, en particulier à ceux appartenant à l’aristocratie reconnue du pays. Il se peut néanmoins qu’il ait joui d’une plus grande influence que nombre de ses collègues chefs ; car il est attesté qu’il était étroitement lié par mariage. Son épouse Trisalâ était la sœur de Ketaka, roi de Vaisâlî [^3]. Elle est appelée Vaidehî ou Videhadattâ [3:1], car elle appartenait à la lignée régnante de Videha.xii] que Siddhârtha n’était qu’un baron ; car il est souvent appelé simplement Kshatriya ; sa femme Trisalâ n’est, autant que je m’en souvienne, jamais appelée Devî, reine, mais toujours Kshatriyânî. Chaque fois que les Kshatriyas Gñâtrika sont mentionnés, ils ne sont jamais présentés comme les Sâmantas ou les dépendants de Siddhârtha, mais sont traités comme ses égaux. De tout cela, il apparaît que Siddhârtha n’était pas roi, ni même le chef de son clan, mais qu’il exerçait probablement seulement le degré d’autorité qui, en Orient, revient généralement aux propriétaires terriens, en particulier à ceux appartenant à l’aristocratie reconnue du pays. Il se peut néanmoins qu’il ait joui d’une plus grande influence que nombre de ses collègues chefs ; car il est attesté qu’il était étroitement lié par mariage. Son épouse Trisalâ était la sœur de Ketaka, roi de Vaisâlî [^3]. Elle est appelée Vaidehî ou Videhadattâ [3:2], car elle appartenait à la lignée régnante de Videha.

Français Les ouvrages bouddhiques ne mentionnent pas, à ma connaissance, Kétaaka, roi de Vaïsâlî ; mais ils nous apprennent que le gouvernement de Vaïsâlî était confié à un sénat composé de nobles et présidé par un roi, qui partageait le pouvoir avec un vice-roi et un général en chef [4]. Dans les livres de Gaïna, nous avons encore des traces de ce curieux gouvernement des Likhâvis ; car dans le Nirayâvalî Sûtrâ [5], il est relaté que le roi Kétaaka, que Kûnika et al. Agâtasatru, roi de Kampâ, se préparait à attaquer avec une forte armée, convoqua les dix-huit rois confédérés de Kâsî et de Kosala, les Likkhavis et les Mallakis, et leur demanda s’ils satisferaient aux exigences de Kûnika ou s’ils entreraient en guerre avec lui. De nouveau, à la mort de Mahâvîra, les dix-huit rois confédérés, mentionnés ci-dessus, instituèrent une fête en mémoire de cet événement [6], mais aucune mention distincte n’est faite de Ketaka, leur prétendu souverain. Il est donc probable que Ketaka était simplement l’un de ces rois confédérés et d’un pouvoir égal au leur. De plus, son pouvoir était limité par la constitution de Vesâli. On comprend donc pourquoi les bouddhistes ne lui prêtèrent aucune attention, car son influence n’était pas très grande et, de plus, était utilisée dans l’intérêt de leurs rivaux. Mais les Gaïnas chérissaient le souvenir de l’oncle maternel et protecteur de leur prophète, à l’influence duquel il faut attribuer le fait que Vaisâlî fut un bastion du gainisme, tout en étant considéré par les bouddhistes comme un séminaire d’hérésies et de dissidence.

Nous avons retracé les liens familiaux de Mahâvira, non par simple curiosité, qui recueille indistinctement tous les faits historiques, aussi insignifiants soient-ils, mais parce que la connaissance de ces liens nous permet de comprendre comment Mahâvîra est parvenu à son succès. De naissance, lui, comme Bouddha, appartenait à une aristocratie féodale semblable à celle des Yâdavas dans les légendes de Krishna, ou à celle des Râjpoots d’aujourd’hui. Dans les sociétés féodales, les liens familiaux sont très forts et imprégnés de mémoire [7]. Nous savons maintenant avec certitude que Bouddha s’adressait principalement aux membres de l’aristocratie, et que les Gaïnas préféraient à l’origine les Kshatriyas aux Brahmanes [8]. Il est évident que Mahâvîra et Bouddha ont tous deux profité de l’intérêt et du soutien de leurs familles pour propager leur ordre. Leur prédominance sur les autres rivaux était certainement due dans une certaine mesure à leurs liens avec les principales familles du pays.

Par sa mère, Mahâvîra était apparenté à la dynastie régnante du Magadha ; en effet, la fille de Kétaaka, Kellanâ [9], était mariée à Seniya Bimbhisâra [10] ou Bimbisâra, roi du Magadha, et résidait à Râgâgriha. Il est loué par les Gaïnas et les bouddhistes comme l’ami et le protecteur de Mahâvîra et de Bouddha. Mais Kûnika ou, comme l’appellent les bouddhistes, Agâtasatru [11], son fils avec Kellanâ, la dame Videhan, ne montra aucune faveur aux bouddhistes au début de son règne ; seulement huit ans avant la mort de Bouddha, il devint son protecteur. Nous aurions tort de croire qu’il s’était sincèrement converti. Car un homme qui a ouvertement assassiné son père [12] et fait la guerre à son grand-père [13] ne s’est probablement pas beaucoup soucié de théologie. On peut facilement deviner son véritable motif pour changer de politique religieuse. Il prévoyait d’ajouter Videha à ses domaines, tout comme son père avait ajouté Aṅga à son royaume de Magadha ; il construisit donc le fort de Pâtaligrâma [14], non pour repousser mais pour soumettre les Vaggiens ou Vrigis, une tribu de Videha, et finit par s’en prendre au roi de Vaisâlî, son grand-père. Comme ce dernier était l’oncle maternel de Mahâvîra, Agâtasatru, en attaquant ce patron des Gainas, perdit en partie leur sympathie. Il résolut alors de se ranger du côté de leurs rivaux, les bouddhistes, qu’il avait autrefois persécutés en tant qu’amis de son père, qu’il mit finalement à mort, comme on l’a dit plus haut. Nous savons qu’Agâtasatru réussit à conquérir Vaisâlî et qu’il posa les bases de l’empire des Nandas et des Mauryas. Avec l’extension des limites de l’empire du Magadha, un nouveau champ s’ouvrit aux deux religions, sur lequel elles se répandirent avec une grande rapidité. C’est probablement à cette conjoncture politique propice que le gainisme et le bouddhisme durent principalement leur succès, tandis que de nombreuses sectes similaires n’atteignirent qu’une importance locale et temporelle.

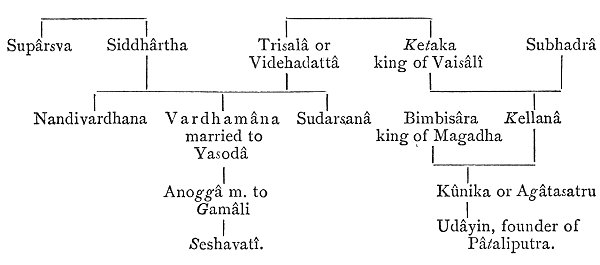

Le tableau suivant donne les noms des parents de Mahâvîra, ou, comme nous devrions l’appeler lorsque nous ne parlons pas de lui comme d’un prophète des Gaïnas, Vardhamâna ou Gñâtriputra [15] :

Je n’ai pas l’intention d’écrire la vie complète de Mahâvîra, mais de rassembler uniquement les détails qui le montrent à la fois comme un personnage historique distinct et différent du Bouddha sur les points les plus importants. Vardhamâna était, comme son père, un Kâsyapa. Il semble avoir vécu dans la maison de ses parents jusqu’à leur mort, et son frère aîné, Nandivardhana, lui a succédé dans la principauté qu’ils possédaient. Puis, à l’âge de vingt-huit ans, avec le consentement des puissants, il s’engagea dans la carrière spirituelle qui, en Inde, tout comme l’Église dans les pays catholiques romains, semble avoir offert un champ d’ambition aux cadets. Pendant douze ans, il mena une vie d’austérité, visitant même les tribus sauvages du pays appelé Râdhâ. Après la première année, il allait nu [16]. De la fin de ces douze années d’auto-mortification préparatoire date le Kevaliship de Vardhamâna. Depuis lors, il fut reconnu comme omniscient, comme prophète des Gaïnas ou Tîrthakara, et portait les titres de Gina, Mahâvîra, etc., qui furent également donnés à Sâkyamuni. Il passa les trente dernières années de sa vie à enseigner son système religieux et à organiser son ordre d’ascètes, qui, comme nous l’avons vu plus haut, était principalement protégé, ou du moins soutenu, par les princes avec lesquels il était apparenté par sa mère, à savoir Kétaaka, Srenika et Kûnika, les rois de Videha, Magadha et Aṅga. Français Dans les villes qui se trouvaient dans ces régions, il passa presque toute la saison des pluies au cours de sa carrière spirituelle [17], bien qu’il ait étendu ses voyages aussi loin à l’ouest et au nord que Srâvastî et le pied de l’Himalaya. Les noms de ses principaux disciples, les onze Ganadharas ou apôtres des Gaïnas, tels que détaillés dans le Kalpa Sûtra (Liste des Sthaviras, § 1), sont donnés sans aucune variation par les deux divisions de l’Église, les Svetâmbaras et les Digambaras. Parmi les détails de la vie de Mahâvîra, mentionnés dans les livres canoniques, sa rivalité avec Gosâla, le fils de Makkhali, et sa victoire sur lui, et enfin, le lieu de sa mort, la petite ville de Pâpâ, méritent d’être mentionnés. Nous ne sommes nullement obligés de nous fier uniquement à la tradition des Gaïnas, puisque nous disposons également, pour certains détails, du témoignage des bouddhistes. Dans leurs écrits, Mahâvîra est mentionné sous son nom bien connu de Nâtaputta, comme chef des moines Niganthas ou Gaïnas et rival du Bouddha. Ils ont seulement confondu son Gotra avec celui d’Agnivaisyâyana ; sur ce point, ils l’ont confondu avec son principal apôtre Sudharman.le seul de tous les apôtres qui lui survécut et prit la tête de l’Église après la mort de son maître. Mahâvîra étant contemporain du Bouddha, ils eurent tous deux les mêmes contemporains, à savoir Bimbisâra et ses fils, Abhayakumâra et Agâtasatru, les Likkhavis et les Mallas, Gosâla Makkhaliputra, que nous retrouvons d’ailleurs dans les livres sacrés de l’une ou l’autre école. D’après les Pitakas bouddhistes, il apparaît, comme nous l’avons vu plus haut, que les disciples de Mahâvîra étaient très nombreux à Vaisâlî, un fait qui concorde parfaitement avec ce que les Gainas rapportent de sa naissance dans les environs de cette ville, et qui concorde en même temps avec ses liens avec le magistrat en chef du lieu. De plus, certains principes des Niganthas, par exemple le Kiriyavâda et la croyance que l’eau est habitée par des âmes, sont mentionnés dans les livres sacrés des bouddhistes, en parfait accord avec le credo Gaïna. Enfin, les bouddhistes ont raison de supposer que la ville de Pâpâ fut le lieu de la mort de Nâtaputta.

En comparant ce schéma de la vie de Mahâvîra à celle du Bouddha, nous ne décelons que peu ou rien dans le premier qui puisse laisser supposer qu’il ait été façonné d’après le second par la tradition. La ressemblance générale entre les vies des deux est due au fait qu’il s’agit de vies d’ascètes, lesquelles, de par la nature des choses, doivent présenter une certaine uniformité, laquelle paraîtra certainement plus grande à l’esprit d’un historien européen de notre époque qu’à celui d’un ancien hindou. Certains noms des parents de Mahâvîra sont semblables à ceux du Bouddha : l’épouse du premier était Yasodâ, celle du second Yasodharâ ; le frère aîné du premier était Nandivardhana, le demi-frère du second Nanda ; le nom de prince de Bouddha était Siddhartha, qui était le nom du père de Mahâvîra. Mais si la similitude de ces noms prouve quelque chose, elle ne prouve rien de plus que des noms de cette description étaient alors très utilisés parmi les Kshatriyas, comme ils l’ont certainement été de tout temps [18]. Il n’est pas étonnant non plus que deux Kshatriyas aient fondé des sectes en opposition, ou du moins au mépris de l’autorité des brahmanes. Car, comme je tenterai de le démontrer plus loin, les Kshatriyas étaient les plus susceptibles de devenir ce que les brahmanes appelleraient des « faux ascètes ».

Nous allons maintenant mettre côte à côte les principaux événements de la vie de Bouddha et de Mahâvîra, afin de démontrer leur différence. Bouddha est né à Kapilavastu, Mahâvîra dans un village près de Vaisâlî ; la mère de Bouddha est morte après sa naissance, les parents de Mahâvîra ont vécu assez longtemps pour le voir adulte ; Bouddha est devenu ascète de son vivant et contre la volonté de son père, Mahâvîra l’a fait après la mort de ses parents et avec le consentement de ceux qui détenaient le pouvoir ; Bouddha a mené une vie d’austérités pendant six ans, Mahâvîra pendant douze ans ; Bouddha pensait que ces années étaient une perte de temps, et que toutes ses pénitences étaient inutiles pour atteindre son but, Mahâvîra était convaincu de la nécessité de ses [p. xviii] pénitences [19], et a persévéré dans certaines d’entre elles même après être devenu un Tîrthakara. Parmi les adversaires du Bouddha, Gosâla Makkhaliputra n’est pas aussi important que parmi ceux de Mahâvira, et parmi les premiers, on ne trouve pas non plus Gamâli, qui provoqua le premier schisme dans l’Église de Gaïna. Tous les disciples du Bouddha portent d’autres noms que ceux de Mahâvîra. Pour clore cette énumération des différences, le Bouddha est mort à Kusinagara, tandis que Mahâvira est mort à Pâpâ, manifestement avant le premier.

J’ai longuement insisté sur la vie de Mahâvira afin de familiariser le lecteur avec les faits qui doivent trancher la question de savoir si l’origine du Gainisme était indépendante du bouddhisme. Bien que la plupart des érudits ne nie pas que Mahâvira et Bouddha étaient des personnes distinctes, certains refusent d’admettre que cela tranche la question. Le professeur Weber, dans son savant traité sur la littérature des Gainas [20], affirme qu’il considère toujours les Gainas comme « une des plus anciennes sectes du bouddhisme. À mon avis », écrit-il, « cela n’est pas exclu par la tradition selon laquelle l’origine de son fondateur aurait en partie utilisé une autre personne que Bouddha Sâkyamuni ; voire même une personne dont le nom est fréquemment mentionné dans les légendes bouddhiques comme l’un des adversaires contemporains de Bouddha. » Cela me suggère plutôt que les Gaïnas ont intentionnellement renié Bouddha, poussés à cette extrémité par l’animosité de la secte. Le nombre et l’importance des coïncidences dans la tradition de l’une ou l’autre secte concernant leurs fondateurs sont, dans l’ensemble, accablants.

Le dernier argument du professeur Weber, celui-là même sur lequel il semble fonder sa théorie, a été, à mon avis, entièrement réfuté par notre précédente enquête. Cette théorie, en elle-même, nécessiterait les preuves les plus solides avant que nous puissions l’admettre comme probable. En général, les sectes hétérodoxes prétendent être les interprètes les plus authentiques et les plus corrects des paroles et des doctrines de leurs fondateurs. Si une secte commence à reconnaître une autre autorité que celle du fondateur originel de l’Église principale, elle adopte une autre foi déjà existante ou en instaure une nouvelle. Dans le premier cas, l’existence antérieure de la foi gaïna, sous une forme ou une autre, doit être admise ; dans le second, nous devons supposer que les bouddhistes mécontents cherchaient dans leurs écritures un adversaire du Bouddha, à qui ils pourraient imposer leurs théories hérétiques, une voie qu’aucune autre des nombreuses sectes du bouddhisme ne suivit. Or, admettons, pour les besoins de l’argumentation, qu’ils ont réellement fait ce dont on les accuse, ils ont dû procéder avec la plus grande dextérité, utilisant et modifiant légèrement toutes les allusions occasionnelles concernant les Niganthas et Nâtaputta qu’ils ont pu dénicher dans leurs anciens écrits, inventant de nouveaux faits et fabriquant leurs propres documents, qui, pour tous, non dans le secret, semblaient tout aussi fiables que ceux de leurs adversaires. En effet, les traditions bouddhiques et gaïna concernant Mahâvîra, les circonstances dans lesquelles il vivait et les gens avec qui il a vécu, concordent si bien, se complètent et se corrigent si bien que la manière la plus naturelle et la plus plausible d’expliquer ce fait, établi par notre précédente enquête, semble être que les deux traditions sont, pour l’essentiel, indépendantes l’une de l’autre et rapportent ce qui, au moment où elles ont atteint une forme fixe, était considéré comme une vérité historique.

Nous allons maintenant examiner la ressemblance entre le bouddhisme et le gainisme, qui a frappé tant d’auteurs sur ce sujet et a grandement influencé leur opinion sur leur relation mutuelle. Le professeur Lassen [^22] présente quatre points de coïncidence qui, selon lui, prouvent que les Gainas se sont séparés des Bauddhas. Nous les examinerons l’un après l’autre.

Les deux sectes donnent les mêmes titres ou épithètes à leurs prophètes : Gina, Arhat, Mahâvîra, Sarvagña, Sugata, Tathâgata, Siddha, Bouddha, Sambuddha, Parinivrita, Mukta, etc. Tous ces mots apparaissent plus ou moins fréquemment dans les écrits des deux sectes ; mais il y a cette différence qu’à l’exception de Gina et peut-être de Sramana, la préférence est donnée à un ensemble de titres par une secte et à un autre ensemble par la secte rivale ; Par exemple, Bouddha, Tathâgata, Sugata et Sambuddha sont des titres courants de Sâkyamuni et ne sont utilisés qu’occasionnellement comme épithètes de Mahâvîra. La situation est exactement inverse pour Vîra et Mahâvîra, les titres habituels de Vardhamâna. La différence est encore plus marquée pour Tîrthakara, qui signifie prophète chez les Gaïnas, mais fondateur d’une secte hérétique chez les Bauddhas. Que peut-on alors déduire avec certitude du choix particulier que l’une ou l’autre secte a fait de ces épithètes et titres ? Que les Gaïnas les ont empruntés aux anciens bouddhistes ? Je ne le pense pas. Car si ces mots avaient été fixés comme titres, ou avaient acquis une signification particulière au-delà de celle garantie par l’étymologie, ils n’auraient pu qu’être adoptés ou rejetés. Mais il était impossible qu’un mot ayant acquis une signification particulière ait été adopté, mais utilisé dans son sens originel par ceux qui l’ont emprunté aux bouddhistes. L’interprétation la plus naturelle que l’on puisse donner aux faits est qu’il existait et existe toujours un certain nombre d’adjectifs et de substantifs honorifiques applicables aux personnes de vertu exaltée. Ces mots étaient utilisés comme épithètes dans leur sens originel par toutes les sectes ; mais certains furent choisis comme titres pour leurs prophètes, un choix guidé soit par la pertinence du mot lui-même, soit par le fait que tel ou tel mot était déjà approprié par les sectes hétérodoxes pour désigner leur plus haute autorité. Ainsi, le sens étymologique de Tîrthakara est « fondateur d’une religion », « prophète », et ce titre fut donc adopté par les Gaïnas et d’autres sectes, tandis que les bouddhistes ne l’adoptèrent pas dans ce sens, mais dans celui d’un enseignant hétérodoxe ou hérétique, manifestant ainsi leur hostilité envers ceux qui utilisaient Tîrthakara comme titre honorifique. De même, Bouddha est communément utilisé dans le même sens que mukta, c’est-à-dire âme libérée, et c’est dans ce sens qu’il est encore employé dans les écrits gaïnas, tandis que chez les bouddhistes, ce mot est devenu le titre de leur prophète. La seule conclusion que l’on puisse tirer de ces faits est que les bouddhistes, à l’époque où ils formèrent [p.xxi] leur terminologie était opposée à celle des Gainas, mais pas l’inverse.

Lassen, comme second argument en faveur de la priorité du bouddhisme, invoque le fait que les deux sectes vénèrent les mortels, leurs prophètes, comme des dieux, et érigent des statues d’eux dans leurs temples. Comme le bouddhisme et le gainisme n’ont excepté aucune des nombreuses sectes dont les fondateurs prétendaient, comme Bouddha ou Mahâvîra, à l’omniscience et à la perfection absolue. ont perduré assez longtemps pour être à la portée de notre connaissance – et toutes, ou beaucoup d’entre elles, pour autant que nous le sachions, ont peut-être rendu les mêmes honneurs divins à leurs saints que les bouddhistes et les gainistes l’ont fait à leurs propres prophètes – on ne peut prétendre que la pratique des bouddhistes plutôt que celle de toute autre secte ait été imitée par les gainistes, ou vice versa. Au contraire, rien dans la notion de Bouddha n’a pu favoriser l’érection de statues et de temples pour que ses disciples les vénèrent, mais plutôt beaucoup de choses sont incompatibles avec ce genre d’adoration. tandis que les Gaïnas ne commettent aucune incohérence en vénérant Mahâvîra dans son apothéose. Mais je crois que ce culte n’avait rien à voir avec le bouddhisme ou le gainisme originel, qu’il n’est pas né chez les moines, mais chez la communauté laïque, à une époque où le peuple en général ressentait le besoin d’un culte plus élevé que celui de ses divinités et démons grossiers, et où le développement religieux de l’Inde a trouvé dans la Bhakti le moyen suprême de salut. Ainsi, au lieu de voir dans les bouddhistes les originaux et dans les Gaïnas les imitateurs, en ce qui concerne l’érection de temples et le culte des statues, nous supposons que les deux sectes ont été, indépendamment l’une de l’autre, amenées à adopter cette pratique par l’influence perpétuelle et irrésistible du développement religieux du peuple de l’Inde.

Français Le troisième point de ressemblance entre les deux sectes, l’accent mis sur l’ahimsâ ou le fait de ne pas tuer d’êtres vivants, sera traité plus en détail dans la suite. C’est pourquoi je passe rapidement au quatrième argument du professeur Lassen, à savoir que les bouddhistes et les Gaïnas mesurent l’histoire du monde à l’aune de ces énormes périodes de temps qui déconcertent et impressionnent même l’imagination la plus débridée. [p. xxii] Il est vrai que sur ce point, les Gaïnas surpassent les bouddhistes, mais ils ont la notion de telles périodes en commun non seulement avec ces derniers, mais aussi avec les brahmanes. Les principaux traits du système chronologique des Gaïnas diffèrent autant de ceux des bouddhistes que de ceux des brahmanes. Car il est impossible de dériver les ères Utsarpinî et Avasarpinî, avec leurs six Aras, des quatre grands et des quatre-vingts petits Kalpas bouddhiques, qui sont comme les actes et les scènes du drame des créations et dissolutions successives de l’univers, ni des Yugas et des Kalpas des Brahmanes. Je suis d’avis que les Bouddhistes ont amélioré le système brahmanique des Yugas, tandis que les Gaïnas ont inventé leurs ères Utsarpinî et Avasarpinî sur le modèle du jour et de la nuit de Brahmâ.

Nous avons ajourné la discussion du troisième argument du professeur Lassen, les ahimsâ, car il sera mieux traité conjointement avec les autres préceptes moraux des deux sectes. Le professeur Weber [^23] a souligné la relation étroite qui existe entre les cinq grands vœux des Gainas et les cinq péchés capitaux et vertus des bouddhistes ; et le professeur Windisch [^24] a comparé les vœux de Gaina (mahâvrata) aux dix obligations des bouddhistes (dasasil).

Les dix préceptes pour les ascètes bouddhistes sont les suivants [^25] :

1. Je fais le vœu de ne pas détruire la vie.

2. Je fais le vœu de ne pas voler.

3. Je fais le vœu de m’abstenir de toute impureté.

4. Je fais le vœu de ne pas mentir.

5. Je fais le vœu de m’abstenir de boissons enivrantes qui entravent le progrès et la vertu.

6. Je fais le vœu de ne pas manger aux heures interdites.

7. Je fais le vœu de m’abstenir de danser, de chanter, de musique et de pièces de théâtre.

8. Je fais le vœu de ne pas utiliser de guirlandes, de parfums, d’onguents ou d’ornements. [p. xxiii] 9. Je fais le vœu de ne pas utiliser de lit haut ou large.

10. Je fais le vœu de ne recevoir ni or ni argent.

Les bouddhistes ont également huit préceptes (atthaṅgasîla), dont les cinq premiers (pañkasîla) sont obligatoires pour tout bouddhiste, tandis que les autres ne sont recommandés qu’aux laïcs pieux [21] :

1. Il ne faut pas détruire la vie.

2. Il ne faut pas prendre ce qui n’est pas donné.

3. Il ne faut pas mentir.

4. Il ne faut pas devenir buveur de boissons enivrantes.

5. Il faut s’abstenir de tout rapport sexuel illicite, une chose ignoble.

6. Il ne faut pas manger de nourriture hors saison le soir.

7. Il ne faut pas porter de guirlandes ni utiliser de parfums.

8. Il faut dormir sur une natte étendue sur le sol.

Les cinq vœux bouddhistes concordent presque avec ceux des ascètes de Gaïna, à savoir :

1. Ne pas détruire la vie (ahimsâ).

2. Ne pas mentir (sûnrita).

3. Ne pas prendre ce qui n’est pas donné (asteya).

4. S’abstenir de rapports sexuels (brahmakarya).

5. Renoncer à tout intérêt pour les choses du monde, et surtout à ne rien considérer comme sien (aparigraha).

Le cinquième précepte des Gaïnas est beaucoup plus complet que celui correspondant des bouddhistes, mais les autres préceptes sont identiques, dans un ordre différent, aux n° 1 à 4 des bouddhistes. La concordance est si frappante qu’il semble difficile d’éviter la conclusion qu’une secte a emprunté ses préceptes à l’autre. Pourtant, la question de savoir si les bouddhistes ou les Gaïnas étaient les emprunteurs resterait ouverte. On peut cependant démontrer que ni les bouddhistes ni les Gaïnas ne prétendent à l’originalité à cet égard, mais que tous deux ont seulement adopté les cinq vœux des ascètes brahmaniques (samnyâsin). Ces derniers doivent observer les cinq vœux suivants [22] : [p. xxiv] 1. Abstention de nuire aux êtres vivants.

2. Véracité.

3. Abstention de s’approprier la propriété d’autrui.

4. Continence.

5. Libéralité.

Et cinq vœux mineurs :

6. Abstention de colère.

7. Obéissance envers le Guru.

8. Éviter la témérité.

9. Propreté.

10. Pureté dans l’alimentation.

Les quatre premiers grands vœux du Samnyâsin concordent avec ceux du Gaïna Bhikshu et sont énumérés dans le même ordre. Il est donc probable que les Gaïnas ont emprunté leurs propres vœux aux brahmanes, et non aux bouddhistes, car ces derniers ont modifié l’ordre des vœux, faisant de la véracité la troisième ou la quatrième vertu cardinale au lieu de la seconde. Il est d’ailleurs hautement improbable qu’ils aient imité les bouddhistes, alors qu’ils avaient chez les ascètes brahmaniques des modèles bien plus anciens et plus respectés.

Il convient de noter que le cinquième grand vœu ou précepte est propre à chacun des trois systèmes religieux, probablement parce que le cinquième vœu brahmanique, à savoir la libéralité, ne pouvait être imposé à des mendiants tels que les moines bouddhistes et les Gaïnas. Avant l’époque de Mahâvîra, les Gaïnas n’avaient que quatre grands vœux, le quatrième étant inclus dans le cinquième. Mais Mahâvîra porta le nombre de vœux à cinq, nombre qui semble avoir été considéré comme solennel, puisque les bouddhistes l’ont également adopté dans leur code moral.

Notre enquête précédente suggère où chercher les origines des ordres monastiques des Gaïnas et des bouddhistes. L’ascète brahmanique était leur modèle, auquel ils ont emprunté de nombreuses pratiques et institutions importantes de la vie ascétique. Cette observation n’est pas entièrement nouvelle. Le professeur Max Müller a déjà, dans ses conférences Hibbert (p. 351), émis une opinion similaire ; de même, le professeur Bühler, dans sa traduction du Baudhâyana Sûtra [p. xxv] (passim) ; et le professeur Kern, dans son Histoire du bouddhisme en Inde. Afin de montrer dans quelle mesure la vie des moines de Gaïna n’est qu’une imitation de celle des ascètes brahmaniques, je vais maintenant comparer les règles données à ces derniers dans les livres de lois de Gautama et de Baudhâyana [^28] avec celles des moines de Gaïna. Dans la plupart des cas, les bouddhistes se conforment aux mêmes règles ; cela sera également brièvement noté.

11. Un ascète ne doit posséder aucun trésor [23]. Il est également interdit aux moines Gaïna et bouddhistes de posséder quoi que ce soit qu’ils puissent considérer comme leur appartenant. Voir le cinquième vœu des Gaïna (aparigraha). Même les objets que le moine Gaïna porte toujours sur lui, comme vêtements, bol à aumônes, balai, etc., ne sont pas considérés comme sa propriété, mais comme des choses nécessaires à l’exercice de ses devoirs religieux (dharmopakarana).

12. (Il doit être) chaste.’ C’est le quatrième grand vœu des Gainas et dans le Baudhâyana, le cinquième des bouddhistes.

13. « Il ne doit pas changer de résidence pendant la saison des pluies [^30]. » Bühler remarque dans une note : « Cette règle montre que le Vasso des Bauddhas et des Gainas est également dérivé d’une source brahmanique. »

14. « Il n’entrera dans un village que pour mendier. » Les Gaïnas ne sont pas aussi stricts à cet égard, puisqu’ils autorisent un moine à dormir dans un village ou une ville. Cependant, il ne doit pas y rester trop longtemps [^31]. Mahâvîra ne restait pas plus d’une nuit dans un village ou cinq nuits dans une ville [^32].

15. « Il devra mendier tard (après que les gens ont fini leurs repas), sans revenir deux fois [24]. » Les moines Gaina collectent de la nourriture le matin ou à midi, probablement pour éviter de rencontrer leurs rivaux. Ils ne sortent généralement qu’une fois par jour pour mendier ; mais celui qui a jeûné plus d’un jour peut aller mendier deux fois par jour [^34]. [p. xxvi] 16. « Abandonner tout désir (de nourriture sucrée). » La même chose est prescrite dans la quatrième clause du cinquième grand vœu des Gainas [^35], et constitue, d’ailleurs, le motif apparent dans de nombreuses règles d’acceptation ou de rejet des aumônes.

17. « Il doit restreindre sa parole, ses yeux et ses actions. » Cela concorde presque avec les trois Guptis des Gainas, ou la retenue de l’esprit, de la parole et du corps [^36].

18. « Il portera un vêtement pour couvrir sa nudité [25]. » Les règles vestimentaires des Gaïnas ne sont pas si simples ; elles permettent à un Gaïna d’aller nu ou de porter un, deux ou trois vêtements, mais un jeune moine vigoureux ne doit en règle générale porter qu’une seule robe [26]. Mahâvîra allait nu [^39], tout comme les Ginakalpikas, ou ceux qui essayaient de l’imiter autant que possible. Mais il leur était également permis de couvrir leur nudité [27].

19. « Certains (déclarent qu’il portera) un vieux chiffon après l’avoir lavé. » Baudhâyana [^41] dit : « Il portera une robe teinte en rouge jaunâtre. » Cette règle s’accorde mieux avec la pratique des bouddhistes qu’avec celle des Gaïnas. Il est interdit à ces derniers de laver ou de teindre leurs vêtements, mais ils doivent les porter dans le même état dans lequel ils leur ont été donnés [28]. Cependant, les Gaïnas n’ont fait que pousser à l’extrême l’intention originelle de la règle brahmanique, à savoir que la tenue des ascètes soit aussi simple et modeste que possible. Car ils semblent tirer une sorte de fierté de surpasser leurs rivaux brahmanes en matière de conduite rigoureuse, prenant la saleté et la malpropreté pour le plus haut degré de vertu ascétique [29], tandis que les bouddhistes, de leur côté, s’efforçaient de conformer leur conduite aux préceptes de l’humanité.

20. « Il ne prendra pas de parties de plantes et d’arbres, sauf celles qui se sont détachées (spontanément). » Les Gaïnas ont le même précepte, mais ils vont encore plus loin [p. xxvii] en autorisant un Gaïna à ne manger que les légumes, fruits, etc. qui n’ont plus aucune trace de vie [^44].

21. « Hors saison, il ne séjournera pas une seconde nuit dans le même village. » Nous avons vu plus haut que Mahâvîra appliquait ce précepte, quelle que soit la pratique des moines en général.

22. « Il peut se raser ou porter une mèche sur le sommet de la tête. » Les Gaïnas ont amélioré cette règle en rendant la calvitie obligatoire pour tous les moines. Selon Baudhâyana [^45], un brahmane devenant ascète devait se faire couper les cheveux, la barbe, les poils et les ongles. La même pratique, du moins en ce qui concerne la coupe des cheveux, était observée par les Gaïnas à la même occasion. D’où l’expression : « devenir chauve (ou s’arracher les cheveux) signifie quitter la maison et devenir sans-abri [^46]. »

23. « Il évitera de détruire les graines. » Le lecteur observera, dans de nombreux passages du deuxième livre de l’Âkârâṅga Sûtra, combien les moines Gaïna doivent veiller à ne pas endommager les œufs, les êtres vivants, les graines, les pousses, etc. Il semble donc que les Gaïnas n’aient fait que généraliser la règle ci-dessus en l’appliquant à tous les petits êtres du monde animal et végétal.

24. (Il sera) indifférent envers (toutes) les créatures, qu’elles lui fassent du mal ou lui fassent du bien.

25. « Il n’entreprendra rien (pour son bien-être temporel ou spirituel). »

Les deux dernières règles pourraient tout aussi bien être tirées d’un livre sacré des Gaïnas, car elles sont en plein accord avec la tendance de leur religion. Mahâvîra les appliquait scrupuleusement. « Pendant plus de quatre mois, de nombreuses sortes d’êtres vivants se sont rassemblés sur son corps, ont rampé autour de lui et lui ont causé de la douleur [^47]. » « Toujours bien gardé, il supportait les douleurs (causées par) l’herbe, le froid, le feu, les mouches et les moucherons ; des douleurs multiples [^48]. » « Il supportait, subissait et souffrait avec équanimité tous les événements agréables [p. xxviii] ou désagréables, provenant des pouvoirs divins, des hommes ou des animaux [^49]. » On dit fréquemment de l’ascète au dernier stade de sa carrière spirituelle qu’« il ne désire ni la vie ni la mort [30]. »

Il y a d’autres préceptes dans Baudhâyana qui ressemblent beaucoup à ceux des Gaïnas. « Avec les trois moyens de punition, à savoir les paroles, les pensées et les actes, il ne fera pas de mal aux êtres créés [^51]. » Ceci n’est qu’une amplification du premier grand vœu (voir ci-dessus). « Moyen de punition » est ce que les Gaïnas appellent arme (sastra [^52]).

« Il portera un tissu pour filtrer l’eau afin de la purifier. » « Il effectuera les purifications nécessaires avec de l’eau qui a été puisée (d’un puits ou d’un réservoir) et filtrée [^53]. » Ces règles sont strictement observées par les moines Gaïna. Ils portent également un tissu pour filtrer l’eau. Le commentateur Govinda explique le « pavitra », un tissu pour filtrer l’eau, par « une botte d’herbe Kussa pour enlever les insectes de la route [^54] » : Si Govinda a raison et s’il s’appuie sur une tradition très ancienne, ce dont je ne doute pas, nous avons ici l’équivalent brahmanique du balai (ragôharana ou pâdaproñkhana) avec lequel les moines Gaïna balayent la route et l’endroit où ils marchent ou s’assoient, pour enlever les insectes.

L’équipement d’un ascète brahmanique se compose de bâtons, d’une corde, d’un tissu pour filtrer l’eau, d’un récipient à eau et d’un bol à aumônes [31]. Les moines Gaïnas portent également des bâtons, du moins de nos jours, bien que je ne me souvienne d’aucun passage des Pitakas autorisant expressément l’utilisation d’un bâton. Ils possèdent également une corde appartenant au bol à aumônes [^56], un bol à aumônes et un récipient à eau [^57]. Nous avons déjà parlé du tissu pour filtrer l’eau et du balai. Le filtre buccal (mukhavastrika) reste le seul article exclusivement utilisé [p. xxix] par les Gaïnas. Dans l’ensemble, les Gaïnas étaient donc équipés de manière très similaire à leurs modèles brahmaniques, les Samnyâsins ou Bhikshus.

« Qu’il mange de la nourriture, donnée sans la demander, dont rien n’a été convenu à l’avance et qui lui est parvenue accidentellement, seulement ce qui est suffisant pour subvenir à ses besoins [32]. » Le lecteur constatera, en parcourant les « règles de mendicité » de Gaina [^59], que seule est considérée comme pure et acceptable la nourriture obtenue dans les mêmes conditions que celles énoncées dans la règle de Baudhâyana ci-dessus pour les ascètes brahmaniques. Les bouddhistes ne sont pas aussi stricts à cet égard, car ils acceptent les invitations à dîner, bien sûr, préparées spécialement pour eux.

De la comparaison que nous venons d’établir entre les règles de l’ascète brahmanique et celles du moine Gaïna, il apparaît clairement que ce dernier n’est qu’une copie du premier. Mais la question se pose maintenant de savoir si le Nirgrantha est une copie directe du Samnyâsin, ou une copie indirecte. Car on pourrait supposer que le Nirgrantha a copié le bhikkhu bouddhiste, qui n’était lui-même qu’une copie du Samnyâsin. Comme je l’ai suggéré plus haut, cette suggestion est peu probable, car s’agissant d’un modèle plus ancien et plus fiable, les Gaïnas se seraient probablement conformés à lui plutôt qu’au modèle moins respecté et de seconde main de leurs rivaux, les bouddhistes. Mais outre cet argument prima facie contre l’hypothèse en question, l’adoption de certaines règles brahmaniques, signalées plus haut, par les Ginas, qui n’ont pas été suivies par les bouddhistes, prouve que ces derniers n’étaient pas le modèle des premiers.

Il reste une autre possibilité, mais encore plus improbable, à savoir que l’ascète brahmanique ait copié le moine bouddhiste Bhikkhu ou Gaïna. Je dis encore plus improbable, car, premièrement, le Samnyâsin fait partie du système des quatre étapes, ou Âsramas, qui, s’il n’est pas aussi ancien que le brahmanisme lui-même, est au moins beaucoup plus ancien que le bouddhisme et le gainisme ; deuxièmement, les ascètes brahmaniques étaient dispersés dans toute l’Inde, tandis que les bouddhistes étaient [p. xxx] confinés, au moins pendant les deux premiers siècles de leur Église, à une petite partie du pays, et n’ont donc pas pu être imités par tous les Samnyâsins ; Troisièmement, Gautama, le législateur, était certainement plus ancien que l’essor du bouddhisme. Le professeur Bühler estime en effet que la limite inférieure de la composition de l’Âpastamba Sara doit être située au IVe ou au Ve siècle avant J.-C. [^60]. Baudhâyana est plus ancien qu’Âpastamba ; selon Bühler [33], la distance en années qui les sépare doit se mesurer plutôt en siècles qu’en décennies. De plus, Gautama est plus ancien que Baudhâyana [34]. Gautama, par conséquent, et peut-être Baudhâyana, ont dû vivre avant l’essor du bouddhisme, et comme le premier enseigne déjà le système complet de l’ascétisme brahmanique, il ne peut l’avoir emprunté aux bouddhistes. Mais si Bühler se trompe dans son estimation de l’époque à laquelle ces codes de lois sacrées ont été composés, et s’ils s’avèrent plus récents que l’essor du bouddhisme, ils ne peuvent certainement pas l’être de plusieurs siècles. Même dans ce cas, peu probable, il est peu probable que ces législateurs aient largement emprunté aux bouddhistes, que les brahmanes de l’époque devaient mépriser comme de faux prétendants d’origine récente. Ils n’auraient certainement pas considéré comme sacrées des lois manifestement empruntées aux hérétiques. D’autre part, les bouddhistes n’avaient aucune raison de ne pas emprunter aux brahmanes, car ils les respectaient profondément en raison de leur supériorité intellectuelle et morale. C’est pourquoi les Gaïnas et les bouddhistes utilisent le mot Brâhmana comme titre honorifique, l’appliquant même à des personnes n’appartenant pas à la caste des brahmanes.

Il convient de noter que l’ordre monastique des Gaïnas et des Bouddhistes, bien que copié sur les Brahmanes, était principalement et originellement destiné aux Kshatriyas. Bouddha s’adressait dès le premier vers aux hommes nobles et riches, comme l’a souligné le professeur Oldenberg [35]. Car [p. xxxi] Bouddha, dans son premier sermon à Bénarès, parle de sa religion comme de « yass’ atthâya kulaputtâ sammad eva agârasmâ anagâriyam pabbaganti » : pour l’amour de laquelle les fils de familles nobles quittent la maison et deviennent sans-abri [^64]. Que les Gaïnas aient également donné la préférence aux Kshatriyas sur les Brahmanes est prouvé par cette curieuse légende sur le transfert de l’embryon de Mahâvîra du ventre de la Brâhmanî Devânandâ à celui de la Kshatriyânî Trisalâ, étant allégué qu’une Brâhmanî ou une autre femme de basse famille n’était pas digne de donner naissance à un Tîrthakara [36].

D’un autre côté, il est probable que les ascètes brahmaniques ne considéraient pas leurs coreligionnaires des autres castes comme leurs égaux, bien qu’ils fussent tout aussi orthodoxes qu’eux-mêmes. Car plus tard, l’opinion prévalait que seuls les brahmanes avaient le droit d’entrer dans le quatrième Âsrama, et comme preuve de cette théorie, un verset de Manu, VI, 97, comme me l’informe le professeur Bühler, a été cité. Mais tous les commentateurs n’ont pas tiré la même conclusion de ce verset. Laissant de côté ce point controversé, il est certainement devenu, plus tard, la coutume qu’un brahmane, en règle générale, passe par quatre, un noble par trois, un citoyen par deux, et un sûdra par l’un des quatre Âsramas [37].

De tout cela, il devient probable que les ascètes non brahmaniques, même dans les temps anciens, étaient considérés comme un ordre distinct et distinct des ascètes brahmaniques. On peut comprendre que cette position des ascètes non brahmaniques a conduit à la formation de sectes enclines à la dissidence. Que les faux ascètes aient eu une telle origine peut être déduit d’une remarque de Vasishtha. On sait que les ascètes ont cessé d’accomplir des cérémonies religieuses, mais certains sont allés plus loin et ont cessé de réciter le Véda. Vasishtha [38] cite contre les transgresseurs de ce genre : « Qu’il cesse d’accomplir toutes les cérémonies religieuses, mais qu’il ne cesse jamais de réciter le Véda. En négligeant le Véda, il devient un Sûdra ; il ne doit donc pas le négliger. » Une interdiction prononcée avec autant d’emphase présuppose la réalité des pratiques interdites. Si donc certains ascètes avaient déjà cessé de réciter le Véda, nous pouvons conclure que d’autres commencèrent à le mépriser comme révélation et autorité suprême. Il est facile d’imaginer que ceux que l’on considérait comme une sorte d’ascètes inférieurs, les ascètes non brahmaniques, étaient les plus susceptibles de franchir ce pas. Nous voyons ainsi que les germes de sectes dissidentes comme celles des bouddhistes et des gaïnas étaient contenus dans l’institution du quatrième Âsrama, et que ces derniers étaient le modèle des sectes hérétiques ; par conséquent, le bouddhisme et le gaïnisme doivent être considérés comme des religions issues du brahmanisme, non pas par une réforme soudaine, mais préparées par un mouvement religieux de longue durée.

[p. xxxiii]

Nous avons vu que ni les légendes gaïnasiennes concernant leur dernier prophète, ni la vie ascétique prescrite aux moines gaïnasiens, ni aucune autre pratique religieuse suivie par les fidèles, ne nous autorisent à supposer que la secte gaïnasienne se soit développée, d’une manière ou d’une autre, à partir de l’Église bouddhiste. Il me reste à démontrer que la différence entre les deux croyances quant aux principes fondamentaux est telle qu’elle ne permet pas d’admettre une origine commune. Quels que soient les enseignements et les pensées du Bouddha sur l’état de Nirvânâ, qu’il soit allé jusqu’à l’identifier à la non-existence absolue ou qu’il l’ait imaginé comme une sorte d’existence différente de tout ce que nous connaissons ou pouvons concevoir, il est incontestable, et c’est un trait marquant de sa philosophie, qu’il ait combattu la théorie brahmanique de l’Atman, considéré comme l’âme absolue et permanente, selon le point de vue panthéiste comme monadique. Mais les Gaïnas adhèrent pleinement à la théorie brahmanique de l’Atman, à la seule différence qu’ils attribuent aux Atmans un espace limité, tandis que les Brahmanes des écoles Sâṅkhya, Nyâya et Vaiseshika soutiennent que les Atmans sont coextensifs à l’univers. D’autre part, la théorie bouddhique des cinq Skandhas, avec ses nombreuses subdivisions, n’a pas d’équivalent dans la psychologie des Gaïnas. Un dogme caractéristique des Gaïnas, qui imprègne tout leur système philosophique et leur code moral, est la théorie hylozoïste selon laquelle non seulement les animaux et les plantes, mais aussi les plus petites particules des éléments, terre, feu, eau et vent, sont dotés d’âmes (gîva). En revanche, aucun dogme de ce genre ne figure dans la philosophie bouddhiste. Pour les philosophes indiens, les différents degrés de connaissance jusqu’à l’omniscience sont d’une grande importance. Les Gaïnas ont leur propre théorie sur ce sujet, et une terminologie qui diffère de celle des philosophes brahmaniques et des bouddhistes. La connaissance juste, disent-ils, est quintuple : (1) mati, la perception juste ; (2) sruta, la connaissance claire fondée sur mati ; (3) avadhi, une sorte de connaissance surnaturelle ; (4) manahparyâya, la connaissance claire des pensées d’autrui ; (5) kevala, le plus haut degré de connaissance, consistant en l’omniscience. Cette théorie psychologique est une théorie fondamentale [p. xxxiv]] l’un des Gainas, comme il est toujours présent à l’esprit des auteurs des livres sacrés lorsqu’ils décrivent la carrière spirituelle des saints. Mais nous cherchons en vain quelque chose d’analogue dans les écritures bouddhiques. Nous pourrions multiplier les exemples de différences entre les principes fondamentaux des deux sectes, mais nous nous en abstenons, craignant de lasser la patience du lecteur avec une énumération de tous ces cas.Les principes que les Gaïnas partagent avec les bouddhistes sont communs aux philosophes brahmaniques, par exemple la croyance en la régénération des âmes, la théorie du Karman, ou mérite et démérite résultant d’actions antérieures, qui doivent se manifester dans cette vie ou une autre, la croyance que par une connaissance parfaite et une bonne conduite, l’homme peut éviter la nécessité de renaître encore et encore, etc. Même la théorie selon laquelle, depuis des temps immémoriaux, les prophètes (Bouddhas ou Tîrthakaras) ont proclamé les mêmes dogmes et renouvelé la foi déclinante, a son pendant brahmanique dans les Avatâras de Vishnu. De plus, une telle théorie est une conséquence nécessaire du credo bouddhique et gaïna. Car ce que Bouddha ou Mahâvîra avait révélé était, bien sûr, considéré par les disciples de l’un ou de l’autre comme la vérité et la seule vérité ; Cette vérité a dû exister dès le commencement des temps, comme le Véda des Brahmanes ; mais la vérité aurait-elle pu rester inconnue durant l’espace infini qui a précédé l’apparition du prophète ? Non, répondrait le pieux croyant au bouddhisme ou au gainisme, c’est impossible ; mais la vraie foi a été révélée à différentes époques par d’innombrables prophètes, et il en sera de même à l’avenir. La théorie des anciens prophètes semble donc être une conséquence naturelle des deux religions ; d’ailleurs, elle n’était pas totalement dénuée de fondement, du moins en ce qui concerne les Gainas. Car les Nirgranthas ne sont jamais mentionnés dans les écrits bouddhiques comme une secte nouvellement apparue, ni Nâtaputta comme leur fondateur. Français En conséquence, les Nirgranthas étaient probablement une ancienne secte à l’époque du Bouddha, et Nâtaputta seulement le réformateur de l’église Gaïna, qui pourrait avoir été fondée par le vingt-troisième Tîrthakara, Pârsva. Mais ce qui paraît étonnant, c’est que les Gaïnas et les Bauddhas ont trouvé presque le même nombre de prophètes que l’on croit être apparus depuis la création de l’ordre actuel des choses, les premiers vénérant vingt-quatre Tîrthakaras, les seconds vingt-cinq Bouddhas. Je ne nie pas qu’en développant cette théorie, une secte ait été influencée par l’autre ; mais je crois fermement qu’il est impossible de déterminer laquelle des deux sectes a été la première à inventer, ou à emprunter aux Brahmanes, cette théorie. Car si les vingt-cinq Bouddhas étaient vénérés par les bouddhistes des premiers siècles après le Nirvânâ, la croyance en vingt-quatre Tîrthakaras est tout aussi ancienne, car elle est commune aux Digambaras et aux Svetâmbaras, qui se séparèrent probablement au deuxième siècle après le Nirvânâ. Cependant, la question de savoir si ce sont les bouddhistes ou les Gaïnas qui ont inventé la théorie de la succession des prophètes,Peu importe ; cela ne peut pas influencer le résultat auquel la discussion précédente nous a conduit, à savoir (1) que le gainisme a eu une origine indépendante du bouddhisme, qu’il a eu son propre développement et n’a pas largement emprunté à la secte rivale ; (a) que le gainisme et le bouddhisme doivent aux brahmanes, en particulier aux Samnyâsins, les bases de leur philosophie, de leur éthique et de leur cosmogonie.

Notre discussion a jusqu’à présent été menée en supposant que la tradition des Gaïnas, telle qu’elle est contenue dans leurs livres sacrés, puisse être globalement reconnue. Mais la valeur intrinsèque de cette tradition a été remise en question par un érudit aux vues larges et au jugement prudent. M. Barth, dans la Revue de l’Histoire des Religions, vol. III, p. 90, admet qu’un personnage historique se cache sous Nâtaputta, mais il doute que des conclusions valables puissent être tirées des livres sacrés des Gaïnas qui, de toute évidence, ont été consignés par écrit au Ve siècle après J.-C., soit près de mille ans après la fondation de la secte. Car, à son avis, « l’existence consciente et continue de la secte depuis cette époque reculée, c’est-à-dire la tradition directe de doctrines et d’écrits particuliers, n’a pas encore été démontrée ». « Pendant de nombreux siècles, dit-il, les Gainas ne s’étaient pas distingués des nombreux groupes d’ascètes qui ne pouvaient se vanter de rien de plus que d’une obscure existence flottante. » La tradition des Gainas semble à M. Barth avoir été formée de vagues souvenirs à l’imitation de la tradition bouddhiste.

M. Barth semble fonder sa théorie sur l’hypothèse que les Gaïnas ont dû faire preuve de négligence dans la transmission de leur savoir sacré, puisqu’ils n’ont formé, pendant des siècles, qu’une secte restreinte et sans importance. Je ne vois pas la force de cet argument de M. Barth. Est-il plus probable qu’une secte dont les fidèles, peu nombreux, sont dispersés sur un vaste territoire, ou une Église qui doit satisfaire les besoins religieux d’une multitude, préservera mieux ses principes et traditions originels ? Il est impossible de trancher cette question a priori. Les Juifs et les Parsis peuvent être cités comme exemples en faveur de la première thèse, l’Église catholique romaine comme exemple en faveur de la seconde. Mais nous ne sommes pas obligés de nous appuyer sur de telles généralités pour trancher la question en litige concernant les Gaïnas, car ils étaient si loin d’avoir seulement une vague idée de leurs propres doctrines qu’ils déclarèrent fondateurs de schismes ceux qui différaient de la grande majorité des fidèles sur des détails de croyance relativement insignifiants. Ce fait est prouvé par la tradition sur les sept sectes des Svetâmbaras, révélée par le Dr Leumann [^68]. Les Digambaras également, qui se séparèrent des Svetâmbaras probablement au deuxième ou troisième siècle après le Nirvânâ, ne diffèrent que peu de leurs rivaux en ce qui concerne les principes philosophiques ; pourtant, ils furent néanmoins stigmatisés par ces derniers comme hérétiques en raison de leurs règles de conduite. Tous ces faits montrent que les Gaïnas, même avant la rédaction de leurs livres sacrés, n’avaient pas une croyance confuse et indéfinie, qui aurait pu être altérée et souillée par des doctrines adoptées par des religions très différentes, mais une croyance dans laquelle même les plus petits détails de la croyance étaient fixés.

Ce qui a été dit sur les doctrines religieuses des Gaïnas peut également être prouvé par leurs traditions historiques. En effet, les listes détaillées d’enseignants transmises dans les différents Gaïnas [^69], et celles incorporées dans leurs livres sacrés [[p. xxxvii], montrent que les Gaïnas s’intéressaient à l’histoire de leur Église. Je ne nie pas qu’une liste d’enseignants puisse être inventée, ou qu’une liste incomplète puisse être complétée ou rendue pakka, comme diraient les hindous ; la nécessité de prouver qu’elle descend légitimement d’une autorité reconnue peut inciter une secte à inventer les noms d’une lignée d’enseignants. Mais qu’est-ce qui a bien pu pousser les Gaïnas à établir une liste aussi détaillée d’enseignants, de Gaïnas et de Sâkhâs que celle du Kalpa Sûtra ? De la plupart des détails, les Gaïnas des temps ultérieurs ne savaient rien au-delà de ce qu’ils trouvaient dans le Kalpa Sûtra lui-même – et c’est malheureusement très peu – et ils ne prétendaient rien savoir de plus. En pratique, la courte liste des Sthaviras, telle qu’elle figure dans le Kalpa Sûtra, aurait suffi ; la préservation de cette liste détaillée, contenant tant de noms nus, prouve qu’ils devaient intéresser les membres de l’Église primitive, bien que la connaissance plus précise des époques et des événements relatés dans cette liste ait été perdue après quelques siècles.

Cependant, il ne suffit pas de prouver que les Gaïnas, avant même la rédaction de leurs livres sacrés, possédaient les qualités nécessaires pour perpétuer leur croyance et leur tradition, et les préserver des corruptions causées par d’importants emprunts à d’autres systèmes religieux ; il faut aussi démontrer qu’ils ont fait ce pour quoi ils étaient qualifiés. Ceci nous amène à discuter de l’âge de la littérature gaïna existante. Car si nous parvenons à prouver que la littérature gaïna, ou du moins certaines de ses œuvres les plus anciennes, ont été composées plusieurs siècles avant d’être consignées par écrit, nous aurons réduit, voire comblé, le fossé séparant le prophète des Gaïnas de leurs plus anciens écrits.

La rédaction du canon Gaina ou Siddhânta eut lieu, selon la tradition unanime, lors du concile de Valabhi, sous la présidence de Devarddhi. La date de cet événement, 980 (ou 993) AV., correspondant à 454 (ou 467) apr. J.-C. [^70], est incorporée dans le Kalpa Sûtra (§ 148). Devarddhi Ganin, dit la tradition, percevant le Siddhânta en danger d’extinction, le fit consigner dans des livres. Avant cette époque, les maîtres n’utilisaient pas de livres écrits pour enseigner le Siddhânta aux novices, mais après cette époque, ils en utilisèrent. La dernière partie de cette affirmation est évidemment vraie. Car autrefois, on n’utilisait pas de livres, les brahmanes ayant coutume de se fier davantage à leur mémoire qu’aux manuscrits, et en cela ils étaient, presque sans aucun doute, suivis par les Gaïnas et les bouddhistes. Mais de nos jours, les Yatis utilisent les manuscrits pour enseigner le savoir sacré à leurs novices. Rien ne nous empêche de croire à la tradition selon laquelle ce changement de méthode d’enseignement fut apporté par Devarddhi Ganin ; car l’événement était d’une trop grande importance pour ne pas être rappelé. Afin de fournir à chaque enseignant, ou du moins à chaque Upâsraya, des exemplaires des livres sacrés, Devarddhi Ganin a dû publier une édition importante du Siddhânta. C’est probablement le sens du récit traditionnel selon lequel Devarddhi fit consigner les Siddhânta dans des livres, car il est difficile de croire que les moines de Gaïna n’aient jamais tenté auparavant de mettre par écrit ce qu’ils devaient apprendre par cœur ; les brahmanes possèdent également des manuscrits de leurs livres sacrés, bien qu’ils ne les utilisent pas pour transmettre le Véda. Ces manuscrits étaient destinés à un usage privé, pour aider la mémoire du maître. Je ne doute pas que la même pratique ait été observée par les moines de Gaïna, d’autant plus qu’ils n’étaient pas, comme les brahmanes, influencés par une théorie personnelle les incitant à ne pas se fier aux manuscrits, mais étaient simplement incités par la force de la coutume dominante à transmettre oralement leur savoir sacré. Je ne soutiens pas que les livres sacrés des Gainas aient été écrits à l’origine dans des livres, car le même argument qui a été avancé pour prouver que les moines bouddhistes n’auraient pas pu avoir de manuscrits, puisqu’ils ne sont jamais mentionnés dans leurs livres sacrés, dans lesquels « chaque chose mobile, jusqu’aux ustensiles domestiques les plus petits et les moins importants, est d’une manière ou d’une autre mentionnée [39] », le même argument, dis-je, est valable en ce qui concerne les Gainas tant que les moines menaient une vie errante ; mais lorsque les moines se sont installés dans des Upâsrayas leur appartenant exclusivement,ils ont peut-être conservé là leurs manuscrits, comme ils le font aujourd’hui.

La position de Devarddhi concernant la littérature sacrée des Gaïnas nous apparaît donc différente de ce qu’on croit généralement. Il a probablement organisé les manuscrits existants en un canon, ne retirant de la bouche de théologiens érudits que les ouvrages dont les manuscrits n’étaient pas disponibles. De nombreuses copies de ce canon ont été réalisées afin de fournir à chaque séminaire les livres devenus nécessaires par le changement récemment introduit dans la méthode d’instruction religieuse. L’édition du Siddhânta par Devarddhi n’est donc qu’une rédaction des livres sacrés qui existaient avant lui sous une forme presque identique. N’importe quel passage d’un texte sacré peut avoir été introduit par l’éditeur, mais la majeure partie du Siddhânta n’est certainement pas de son fait. Le texte des livres sacrés, avant la dernière rédaction du Siddhânta, n’existait pas sous une forme aussi vague qu’il aurait pu l’être s’il n’avait été conservé que par la mémoire des moines, mais il a été vérifié par les manuscrits.

Partant de ce principe, nous allons maintenant examiner la date de composition des livres sacrés des Gainas. Leur propre théorie dogmatique, selon laquelle tous les livres sacrés auraient été révélés par le premier Tîrthakara, ne sera que rejetée. Nous devons chercher de meilleures bases pour fixer l’époque de composition des œuvres principales du Siddhânta.

Comme des passages isolés ont pu s’infiltrer dans le texte à un moment donné, nous ne pouvons en tirer aucune conclusion valable, même si elles sont approuvées par Devarddhi les intégrant à son texte révisé. Je n’attache donc pas beaucoup de poids aux listes de tribus barbares ou non aryennes [40], ni à la mention des sept schismes, dont le dernier eut lieu en 584 av. [41] Rien n’est plus courant que de tels détails soient ajoutés comme glose, ou même incorporés au texte, par ceux qui l’ont transmis par écrit ou en instruisant leurs élèves. Mais un argument plus important est le fait que dans le Siddhânta nous ne trouvons aucune trace d’astronomie grecque. En fait, l’astronomie gaïenne est un système d’une absurdité incroyable, qui aurait été impossible si son auteur avait eu la moindre connaissance de la science grecque. Comme cette dernière semble avoir été introduite en Inde vers le IIIe ou le IVe siècle de notre ère, il s’ensuit que les livres sacrés des Gaïnas ont été composés avant cette époque.

Un autre argument pour fixer la période de composition des livres sacrés est la langue dans laquelle ils sont écrits. Malheureusement, il n’est pas du tout clair si les livres sacrés ont été transmis dans la langue dans laquelle ils ont été composés, ou dans celle dans laquelle ils ont été prononcés, puis transcrits par les générations suivantes, selon l’idiome alors en vigueur, jusqu’à ce que l’édition de Devarddhi mette fin à la modernisation de la langue des livres sacrés. Je suis enclin à croire que cette dernière hypothèse est correcte, et je considère l’absence d’une orthographe cohérente du Prâkrit de Gaïna comme la conséquence du changement progressif de la langue vernaculaire dans laquelle les livres sacrés étaient récités. Dans tous les manuscrits de textes de Gaïna, le même mot n’est pas toujours orthographié de la même manière. Français Les différences d’orthographe se rapportent principalement à la conservation, à l’omission ou à l’atténuation de consonnes simples entre voyelles, et à la conservation des voyelles e, o, devant deux consonnes, ou à leur changement en i, u. Il est difficilement possible que les différentes orthographes d’un mot représentent toutes correctement la prononciation de ce mot à un moment donné, par exemple : bhûta, bhûya ; udaga, udaya, uaya ; lobha, loha [^74], etc. ; mais nous devons probablement considérer ces méthodes d’orthographe comme des orthographes historiques, c’est-à-dire que toutes les orthographes différentes présentées dans les manuscrits qui ont constitué la matière de l’édition du Siddhânta par Devarddhi ont été considérées comme authentiques et ont été préservées dans toutes les copies ultérieures des textes sacrés. Si cette hypothèse est correcte, nous [p. xli] doit considérer les orthographes les plus archaïques comme représentant la prononciation à l’époque de la composition des livres sacrés ou peu après, et la plus moderne comme représentant la prononciation à la rédaction du Siddhânta ou peu avant [42]. Or, en comparant le Prâkrit Gaina, en particulier dans sa forme la plus ancienne, avec le Pâli d’un côté, et le Prâkrit de Hâla, Setubandha, etc. de l’autre, il semblera se rapprocher davantage du Pâli que du Prâkrit plus récent. Nous pouvons donc conclure que, chronologiquement aussi, les livres sacrés des Gainas sont plus proches de ceux des bouddhistes du Sud que les œuvres des auteurs de Prâkrit plus tardifs.

Mais nous pouvons fixer la date de la littérature gaïna dans des limites encore plus étroites au moyen des mètres employés dans les livres sacrés. Je suis d’avis que le premier livre de l’Âkârâṅga Sûtra et celui du Sûtrakritâṅga Sûtra peuvent être comptés parmi les parties les plus anciennes du Siddhânta ; le style de ces deux ouvrages me paraît prouver l’exactitude de cette hypothèse. Or, une leçon entière du Sûtrakritâṅga Sûtra est écrite dans le mètre Vaitâlîya. Le même mètre est utilisé dans le Dhammapadam et d’autres livres sacrés des bouddhistes du Sud. Français Mais les vers pâlis représentent une étape plus ancienne du développement du Vaitâlîya que ceux du Sûtrakritâṅga, comme je le démontrerai dans un article sur les mètres post-védiques qui sera bientôt publié dans le Journal de la Société orientale allemande. Comparé aux vers pâlis courants de la littérature sanskrite, dont un petit nombre apparaît déjà dans le Lalita Vistara, le Vaitâlîya du Sûtrakritâṅga doit être considéré comme représentant une forme antérieure du mètre. De même, les anciennes œuvres pâlis ne semblent contenir aucun vers dans le mètre Âryâ ; du moins il n’y en a pas dans le Dhammapadam, et je n’en ai pas trouvé dans d’autres ouvrages. Mais l’Âkârâṅga et le Sûtrakritâṅga [p. xlii] contiennent chacun une leçon entière en vers Âryâ d’une forme qui est décidément plus ancienne que l’Âryâ commun, et probablement son ancêtre. Cette dernière se trouve dans les parties les plus récentes du Siddhânta, dans la littérature brahmanique, à la fois en prâkrit et en sanskrit, et dans les œuvres des bouddhistes du Nord, par exemple le Lalita Vistara, etc. La forme du mètre Trishtubh dans les anciennes œuvres Gaina est plus récente que celle de la littérature pâli et plus ancienne que celle du Lalita Vistara. Enfin, la grande variété de mètres artificiels dans lesquels la plupart des Gâthas du Lalita Vistara, etc., sont composés et qui manquent dans le Gaina Siddhânta, semble prouver que le goût littéraire des Gainas était fixé avant la composition de ces dernières œuvres. De tous ces faits, nous devons conclure que la position chronologique des parties les plus anciennes de la littérature gaïna se situe entre la littérature pâli et la composition du Lalita Vistara. Or, les Pâli Pitakas furent rédigés à l’époque de Vata Gâmani, qui commença à régner en 88 av. J.-C. Mais ils existaient déjà plusieurs siècles avant cette époque. Le professeur Max Müller résume sa discussion sur ce point en disant : « Nous devons donc nous contenter, autant que je sache, pour l’instant de fixer la date, et la date la plus récente, d’un canon bouddhique à l’époque du Deuxième Concile, en 377 av. J.-C. »[43] Des ajouts et des modifications ont pu être apportés aux textes sacrés après cette époque ; mais comme notre argument ne repose pas sur un seul passage, ni même sur une partie du Dhammapada, mais sur les lois métriques d’une variété de mètres dans ce livre et d’autres livres pâlis, l’admission de modifications et d’ajouts dans ces livres n’influencera pas matériellement notre conclusion, à savoir que l’ensemble du Gaina Siddhânta a été composé après le quatrième siècle avant J.-C.

Nous avons vu que les œuvres les plus anciennes du canon Gaïna sont plus anciennes que les Gâthas du Lalita Vistara. Comme cet ouvrage aurait été traduit en chinois en 65 apr. J.-C., nous devons situer l’origine de la littérature Gaïna existante avant le début de notre ère. Si l’on peut juger de la distance temporelle entre cette date douteuse et l’une ou l’autre limite par la plus ou moins grande ressemblance des plus anciennes œuvres en vers de Gaïna avec celles des bouddhistes du Sud et du Nord, en termes de particularités métriques ou stylistiques, nous devrions situer le début de la littérature Gaïna plus près de l’époque de la littérature pâli que de celle des bouddhistes du Nord. Ce résultat concorde assez bien avec la tradition des Svetâmbaras. Car ils disent [44] qu’après les douze années de famine, alors que Bhadrabâhu était à la tête de l’Église, les Aṅgas furent rassemblés par le Saṅgha de Pâtaliputra. Or, la mort de Bhadrabâhu est placée en 170 av. J.-C. par les Svetâmbaras, et en 162 av. J.-C. par les Digambaras ; il vécut donc, selon les premiers, sous Kandragupta, qui serait monté sur le trône en 155 av. J.-C. Le professeur Max Müller attribue à Kandragupta les dates de 315 à 291 av. J.-C. ; Westergaard préfère 320 av. J.-C. comme date plus probable pour Kandragupta, tout comme Kern [^78]. Cependant, cette différence importe peu : la date de la collecte ou, peut-être plus exactement, la date de la composition du canon de Gaïna se situerait quelque part entre la fin du IVe et le début du IIIe siècle avant J.-C. Il convient de noter que, selon la tradition citée ci-dessus, le Saṅgha de Pâtaliputra a collecté les onze Aṅgas sans l’aide de Bhadrabâhu. Comme ce dernier est revendiqué par les Digambaras comme l’un de leurs maîtres, et que les Svetâmbaras, bien que faisant de même, continuent la liste des Sthaviras à partir de Sambhûtavigaya, Sthavira compagnon de Bhadrabâhu, et non de Bhadrabâhu lui-même, il semble en résulter que les Aṅgas, réunis par le Saṅgha de Pâtaliputra, formèrent le canon des seuls Svetâmbaras, et non celui de toute l’Église Gaina. Dans ce cas, il ne faudrait pas se tromper en situant la date du canon un peu plus tard, sous le patriarcat de Sthûlabhadra, c’est-à-dire dans la première partie du IIIe siècle av. J.-C.

Si le résultat de notre enquête précédente mérite d’être reconnu – et je ne vois aucun argument contraire nous autorisant à douter de notre conclusion – l’origine de la littérature gaïna existante ne peut être située avant environ 300 av. J.-C., soit deux siècles après la naissance de la secte. Mais nous ne sommes pas obligés de supposer que les gaïnas, dans la période intermédiaire entre leur dernier prophète et la composition de leur canon, n’aient dû s’appuyer sur rien de plus solide qu’une tradition religieuse et légendaire, jamais fixée. Dans ce cas, les objections de M. Barth à la fiabilité de la tradition gaïna ne seraient, il est vrai, pas sans fondement. Cependant, les Svetâmbaras, comme les Digambaras, nous apprennent qu’outre les Aṅga, il existait d’autres ouvrages, probablement plus anciens, appelés Pûrvas, au nombre de quatorze à l’origine. La connaissance de ces Pûrvas s’est progressivement perdue, jusqu’à disparaître complètement. La tradition des Svetâmbaras concernant les quatorze Pûrvas est la suivante : les quatorze Pûrvas avaient été incorporés au douzième Aṅga, le Drishtivâda, perdu avant l’an 1000 av. Mais une table des matières détaillée de celui-ci, et par conséquent des Pûrvas, a survécu dans le quatrième Aṅga, le Samavâyâṅga, et dans le Nandî Sûtra [^79]. Nous ne pouvons pas décider si les Pûrvas contenus dans le Drishtivâda étaient les originaux ou, comme je suis enclin à le croire, seulement des extraits de ceux-ci ; en tout cas, il existe une tradition plus détaillée sur ce qu’ils contenaient.

En règle générale, nous devons être prudents avant d’accorder du crédit à une tradition concernant un ou plusieurs livres perdus de grande antiquité, car une telle tradition est fréquemment inventée par un auteur pour donner à ses doctrines une autorité dont elles peuvent être dérivées. Mais dans notre cas, il n’y a aucune raison de douter de l’exactitude d’une tradition aussi générale et ancienne que celle des Pûrvas. Car les Aṅgas ne tirent pas leur autorité des Pûrvas, mais sont censés être contemporains de la création du monde. En tant que fraude, la tradition concernant les Pûrvas serait donc inintelligible ; mais acceptée comme vérité, elle s’accorde bien avec nos vues sur le développement de la littérature gaïna. Le nom lui-même témoigne du fait que les Pûrvas ont été remplacés par un nouveau canon, car pûrva signifie ancien, [p. xlv] antérieur [^80] ; et ce n’est assurément pas un hasard si l’on dit que la connaissance des Pûrvas a commencé à s’estomper au moment même où les Aṅgas furent rassemblés par le Sangha de Pâtaliputra. Car après Bhadrabâhu, seuls dix des quatorze Pûrvas étaient connus.

C’est donc l’interprétation la plus naturelle que l’on puisse donner à la tradition concernant les quatorze Pûrvas : ils étaient les plus anciens livres sacrés, mais ils furent remplacés par un nouveau canon. Quant à la cause de l’abolition de l’ancien canon et de la composition d’un nouveau, nous sommes laissés à l’imagination, et c’est seulement à ce titre que je donnerai mon avis. Nous savons que le Drishtivâda, qui comprenait les quatorze Pûrvas, traitait principalement des drishtis ou opinions philosophiques des Gaïnas et d’autres sectes. On peut en déduire que les Pûrvas relataient des controverses entre Mahâvîra et des enseignants rivaux. Le titre de pravâda, ajouté au nom de chaque Pûrva, semble confirmer ce point de vue. De plus, si Mahâvîra n’était pas le fondateur d’une nouvelle secte, mais, comme j’ai tenté de le prouver, le réformateur d’une ancienne, il est fort probable qu’il aurait combattu vigoureusement les opinions de ses adversaires et défendu celles qu’il avait acceptées ou améliorées. Le fondateur d’une religion doit établir son propre système ; il risque moins de devenir un simple polémiste qu’un réformateur. Or, si les discours de Mahâvîra, tels que conservés et transmis par ses disciples, étaient principalement des sujets de controverse, ils ont dû perdre leur intérêt lorsque les adversaires de Mahâvîra sont morts et que les sectes qu’ils dirigeaient ont disparu. De telles disputes sur des questions philosophiques qui n’avaient plus aucune importance pratique, et de telles querelles de théologiens presque oubliées, bien que ces sujets aient été d’un intérêt primordial pour le monde contemporain, pouvaient-elles servir de canon aux générations suivantes qui ont vécu dans des conditions profondément différentes ? L’absence d’un canon adapté à la situation de [p. xlvi] communauté a dû se faire sentir, et elle a conduit, à mon avis, à la composition d’un nouveau canon et à la négligence de l’ancien.

Le professeur A. Weber [45] attribue comme cause probable de la perte du Drishtivâda le fait que le développement de la secte Svetâmbara était arrivé à un point où la diversité de ses principes par rapport à ceux contenus dans ce livre était devenue trop visible pour être ignorée. Par conséquent, le Drishtivâda, qui contenait les Pûrvas, tomba dans l’oubli. Je ne peux partager l’opinion du professeur Weber, étant donné que les Digambaras ont également perdu les Pûrvas, et les Aṅgas par-dessus le marché. Il est peu probable que le développement du Gainisme au cours des deux premiers siècles après le Nirvâna ait été si rapide que ses deux principales sectes aient été amenées à abandonner leur ancien canon. Car, comme indiqué plus haut, après la scission de l’Église en ces deux sectes, le système philosophique des Gaïnas est resté stationnaire, puisqu’il est quasiment identique dans les deux sectes. En matière d’éthique, les deux sectes diffèrent, il est vrai, davantage. Mais comme le canon existant des Svetâmbaras ne tombe pas en désuétude, bien que de nombreuses pratiques qu’il préconise aient été abandonnées depuis longtemps, il n’est pas plus probable qu’ils aient été plus avisés sur ce point à l’époque où les Pûrvas ont formé leur canon. De plus, certains Pûrvas auraient continué d’exister longtemps après l’époque que nous avons attribuée à la formation du nouveau canon. Ils ont finalement disparu, non par négligence intentionnelle, je suppose, mais parce que le nouveau canon a mis en lumière les doctrines Gaïnas et les a présentées de manière plus systématique que ne l’avait fait la littérature controversée des Pûrvas.