[ p. 303 ]

[ p. 304 ]

¶ LIVRE HUIT — CE QUI S’EST PASSÉ EN ARRABIE

I. Le mahométisme

1 : La religion idolâtre de l’Arabie primitive : La Mecque et la Kaaba. 2 : L’histoire de Mahomet : son évangile. 3 : La prédication de l’évangile aux Mecquois. 4 : La prédication aux pèlerins. 5 : La fuite à Médine. 6 : Les Juifs refusent de se convertir : conflit avec La Mecque. 7 : Le caractère militaire de l’islam : la guerre sainte. 8 : Le caractère de Mahomet : ses compromis : les éléments païens de l’islam. 9 : Les qualités de la religion.

[ p. 305 ]

Et nous voici arrivés à la fondation de la dernière – peut-être la dernière – des grandes religions du monde : l’islam. Pour la troisième fois, le désert d’Arabie joue un rôle majeur dans l’histoire de notre monde croyant. Dans le ventre gigantesque de cette région avaient déjà été conçus le culte babylonien d’Ishtar et le culte hébreu de Yahvé. Or, plus de deux mille ans après la naissance de ce deuxième enfant, le désert en conçut et en enfanta un troisième : le culte musulman d’Allah.

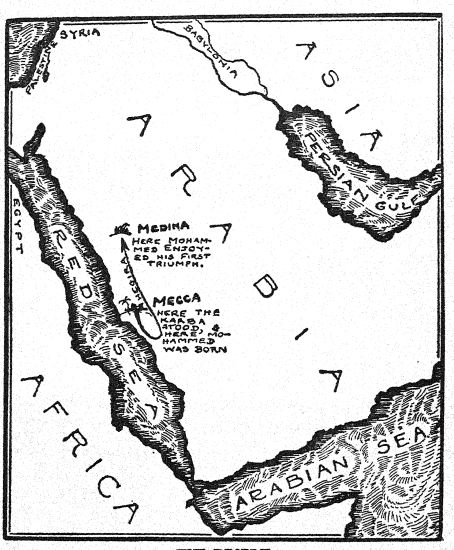

La religion du désert d’Arabie au VIe siècle de notre ère était à peu près la même qu’il y a mille, voire deux mille ans. Les changements sont rares dans le désert, car ses habitants sont rarement capables de rester au même endroit assez longtemps pour progresser, voire décliner. Par conséquent, de longs siècles après que l’Orient soit devenu bouddhiste et l’Occident chrétien, l’Arabie, ce vaste désert coincé entre l’Orient et l’Occident, restait encore grossièrement animiste. Chaque tribu bédouine vénérait ses propres fétiches, des rochers, des arbres et des étoiles ; et la seule approximation d’un culte national parmi elles était une crainte [ p. 306 ] générale pour un fétiche particulier situé dans la ville de La Mecque. Ce fétiche, une pierre noire enchâssée dans un petit temple carré appelé la Kaaba, était considéré comme doté d’une puissance redoutable. Un sacerdoce dynamique s’est développé à La Mecque, et il a peut-être largement contribué à la réputation nationale de ce fétiche. Peut-être aussi était-il largement responsable de la coutume nationale des pèlerinages à La Mecque. De tous les coins du désert, les tribus avaient coutume de se rendre à La Mecque à une certaine période de l’année pour se prosterner devant la Kaaba. Et tout comme les marchands d’une ville moderne veillent à ce que les cheminots ne fassent pas les frais de tous ceux qui se rendent à une convention en leur sein, les prêtres de l’ancienne Mecque s’arrangeaient pour que les bandits de grand chemin ne courent pas le risque de se faire voler la Kaaba. Ils obligèrent ainsi tout le pays à reconnaître et à respecter un tabou solennel contre les pèlerins qui s’y attaquaient. Pendant quatre mois de l’année, le désert, où chaque clan de bergers était aussi une bande de brigands, devenait aussi sûr qu’une ville fortifiée pour tous ceux qui se rendaient à La Mecque. De ce fait, La Mecque devint non seulement le centre religieux, mais aussi le grand marché d’Arabie. Dans un pays où la richesse était presque inexistante et où l’autorité semblait dispersée au-delà de tout espoir de concentration, La Mecque a réussi d’une manière ou d’une autre à devenir riche et d’une puissance incontestable,

¶ 2

Vers l’an 570 de notre ère, naquit dans cette ville un enfant auquel on donna le nom d’Ubu’l Kassim. Plus tard, on l’appela Mohammed, [ p. 307 ] le « Loué », tout comme Gautama fut appelé Bouddha, « l’Éveillé », et Jésus le Christ, « l’Oint ». Mais Ubu’l Kassim reçut très peu d’éloges dans sa jeunesse. Bien qu’il fût de la caste sacerdotale, il appartenait – comme Jérémie en Israël, et peut-être Zoroastre en Iran – à une branche de la caste qui avait été évincée du pouvoir. (Des historiens cyniques trouvent dans cette circonstance la raison principale pour laquelle Jérémie, Zoroastre et Mahomet ont attaqué les sacerdoces régnant dans leurs pays.) Le garçon était orphelin très jeune, et comme sa famille immédiate était pour la plupart pauvre, il dut bientôt se débrouiller seul. Il devint chamelier et partit avec des caravanes commerciales jusqu’en Syrie et peut-être même jusqu’en Égypte. Il était grossièrement illettré, bien sûr, et ne savait probablement ni lire ni écrire. Mais il avait l’esprit vif et un esprit insatiablement curieux. Contrairement aux autres chameliers arabes, il avait les yeux grands ouverts sur les merveilles des terres étranges qu’il visitait, et ses oreilles étaient dressées pour saisir tout ce qui se disait sur les marchés étrangers. Il était particulièrement curieux au sujet des religions de ces contrées lointaines, car il semble avoir été d’un tempérament religieux inné. On nous dit qu’il était sujet à des crises de mélancolie et à des crises occasionnelles, peut-être d’épilepsie. (On dit que tant de grands chefs religieux de l’histoire étaient épileptiques ou névrosés, que les psychologues sont enclins à croire que le génie religieux est en quelque sorte le résultat d’une maladie mentale. Mais cela n’a rien à voir avec la religion, car toute autre forme de génie semble également [ p. 308 ] être le produit d’une maladie mentale, comme la perle est le produit d’une maladie de l’huître.)

Nous ne disposons d’aucune donnée incontestable concernant la jeunesse de Mahomet. Tout ce que nous savons avec certitude, c’est qu’après des années de voyage avec les caravanes, il réussit à améliorer son sort en trouvant grâce aux yeux de son employeur. C’était une riche veuve nommée Khadija, et le beau jeune homme à la grosse tête et à la belle barbe noire la séduisit tellement qu’elle décida finalement de l’épouser. Elle avait déjà quarante ans, et lui seulement vingt-cinq ; mais il semble [ p. 309 ] avoir acquiescé avec empressement. Khadija était une femme de haute moralité et de compréhension, et Mahomet l’aimait très probablement. (Il lui resta fidèle jusqu’au jour de sa mort.) Et il dut certainement lui être reconnaissant, car en un jour elle le hissa du rang inférieur de chamelier à celui de commerçant mecquois riche et respecté.

Libéré de la nécessité de gagner sa vie, Mahomet commença alors à assouvir sa nature contemplative. On raconte qu’il s’en alla sans cesse dans le désert pour y communier avec son âme. La vie monotone d’un riche marchand de fruits et légumes ne le satisfaisait pas. Confortable et pourtant peu réconfortante ; elle pouvait l’occuper, mais ne le satisfaisait pas. Comme toute grande âme, il ne se contentait pas de savoir comment survivre : il voulait savoir pourquoi. Et, en quête de cette connaissance supérieure, tâtonnant avec fureur et douleur cette béatitude ultime qu’est le salut, il finit par se frayer un chemin jusqu’à l’idée de l’islam. Il s’imposa avec une conviction irrésistible qu’il n’y avait qu’une seule issue à la confusion de la vie : la soumission à Dieu. Non à un petit dieu venimeux enfermé dans un rocher ou un arbre ; non à aucun de ces djinns ou esprits vils que ses frères, harcelés par la peur, tentaient de corrompre par le sang et des louanges frénétiques. Non, au seul Grand Dieu qui doit être sur et au-dessus de toute la terre !

La divinité protectrice de sa tribu était connue sous le nom d’Allah, et, faute d’un meilleur nom, Mahomet donna instinctivement celui-ci à son nouveau Dieu [ p. 310 ] de l’Univers. Mais il n’ignorait pas que d’autres peuples le connaissaient sous d’autres noms. Il réalisait que cet Allah qu’il venait de connaître était connu du reste du monde depuis des siècles. Des prophètes aussi anciens qu’Abraham et aussi récents que Jésus avaient proclamé ce Dieu aux peuples d’au-delà du désert. En effet, chaque grande ville avait eu son prophète de ce Dieu Unique, chaque grande ville sauf La Mecque. Seule La Mecque était encore imprégnée d’idolâtrie ; seule La Mecque connaissait l’Unique Allah. Et tandis que Mahomet errait là, dans la solitude du désert, ruminant ce mal, il lui sembla qu’enfin, le tour de La Mecque, lui aussi, devait être sauvé. Plus encore : la conviction s’empara de lui qu’il devait en être le sauveur. Lui, Ubu’l-Kassim, de la tribu de Koreish, lui qui s’était élevé de la misère à l’époux de la femme la plus riche de La Mecque, devait être l’apôtre d’Allah à La Mecque. De nombreux prophètes l’avaient précédé et avaient noblement cherché à apporter au monde une part de la connaissance d’Allah. Mais seul lui pouvait permettre à l’humanité de connaître définitivement le Dieu unique. Car lui, Ubu’l-Kassim, n’était autre que le « sceau des prophètes » !

Telle était la conviction qui, d’une manière ou d’une autre, commença à s’emparer de cet étrange et lunatique marchand de fruits et légumes de La Mecque. Lorsqu’il en parla plus tard, il déclara que cette conviction lui était venue par révélation soudaine. Il insista sur le fait qu’elle lui était venue miraculeusement, lors d’une vision. C’était peut-être vrai. Faisant partie de cet étrange groupe de grands religieux – le groupe qui comprend Bouddha, Zoroastre, Jésus et presque tous les autres grands prophètes de l’histoire – il était sujet à ces tempêtes psychiques qui engendrent des « visions ».

[ p. 311 ]

Mais on ne peut douter que cette révélation soudaine ne lui soit venue, comme à tous les autres, qu’après une longue période de trouble et d’incertitude intérieurs. On perçoit clairement dans la conviction [ p. 312 ] de Mahomet le résultat de longues réflexions sur les notions religieuses des Juifs, des Chrétiens et des Zoroastriens qu’il avait rencontrés sur les marchés de Syrie. Au plus profond de son être, l’idée d’Allah, le Dieu unique, a dû surgir pendant des années avant de finalement franchir le seuil et de se révéler si impérieusement à son esprit conscient.

¶ 3

Mais à partir de ce jour, Ubu Ier-Kassim, l’époux indolent et rêveur de la riche Khadija, se montra aux yeux du monde entier transformé. Il ne semblait plus mélancolique et perdu. Il s’était retrouvé. Il avait désormais un objectif : gagner la Mecque idolâtre au culte d’Allah le Tout-Puissant.

Mais il n’était pas un imbécile téméraire. Il savait que s’annoncer d’emblée à toute la ville comme son sauveur ne lui attirerait que des railleries, voire pire. Il confia donc d’abord son secret à sa femme, qui, à sa grande surprise peut-être, ne rit ni ne la gronda. Au contraire, elle le crut fermement lorsqu’il lui dit avoir reçu une vision splendide d’Allah et avoir été nommé prophète de La Mecque. Fort de sa confiance, il murmura ensuite son histoire à d’autres. Il resta cependant discret et ne s’adressa qu’à ses proches. Et, d’une certaine manière, eux aussi furent impressionnés. Ils acceptèrent son récit étonnant comme vrai et en convainquirent secrètement d’autres, qui à leur tour en convainquirent d’autres. Ainsi, le mouvement commença à se propager dans toute la ville. Tout se fit dans le plus grand secret, car on savait que si les dirigeants de la ville découvraient ce qui se tramait, peu de pitié serait montrée à [ p. 313 ] Mohammed. Il serait considéré comme le meneur d’une conspiration politique, comme quelqu’un qui cherchait à renverser les prêtres de la Kaaba et à gouverner à leur place ; et il serait traité en conséquence. Le processus de conversion devait donc être mené avec la plus grande prudence au début.

Mais un jour arriva enfin où les partisans de Mahomet semblèrent suffisamment nombreux pour qu’il ose risquer sa vie et se proclamer prophète. Immédiatement, un tumulte s’ensuivit dans la ville, et une grande fureur de débats et de conflits éclata. L’oligarchie dirigeante fut presque prise de panique, car lorsque Mahomet se proclama enfin prophète, ses partisans étaient déjà trop nombreux pour être anéantis sans ménagement. Des ouvertures diplomatiques furent faites au prétendant (car il était considéré comme tel par les dirigeants) ; mais il refusa de négocier. On recourut alors à des moyens moins conciliants.

Malheureusement pour les dirigeants, ils ne purent recourir à l’assassinat de Mahomet pour mettre fin rapidement à l’insurrection. La Mecque était une ville sainte, et il existait un tabou redoutable interdisant toute effusion de sang dans son enceinte. La personne de Mahomet était donc intouchable, et le seul moyen d’écraser son mouvement rebelle semblait être un boycott systématique de ses disciples. Ce boycott fut rapidement mis en place et causa d’amères souffrances aux plus démunis parmi les partisans de Mahomet. Mais il échoua totalement à endiguer le mouvement. Il ne fit qu’éveiller l’enthousiasme et la ferveur des fidèles de Mahomet qui semblaient capables de supporter toutes les privations. Finalement, les dirigeants, frustrés, furent contraints de déclarer la guerre ouverte. Ils chassèrent Mahomet et ses complices dans [ p. 314 ] un quartier de la ville et les y bloquèrent. (Le tabou contre l’effusion du sang n’interdisait pas le massacre des gens par la famine.) Pendant des mois, les musulmans furent retenus prisonniers dans leurs maisons, jusqu’à ce que finalement, affamés au point de désespérer, ils se rendent. Mahomet, qui tout au long du siège avait reçu de nouvelles révélations d’Allah, annonça soudain que le Dieu unique lui avait assuré qu’il n’y avait aucun péché à adorer les djinns et les esprits mecquois. Et avec cette capitulation devant l’idolâtrie encouragée par l’oligarchie sacerdotale, le blocus fut levé et les anciens rebelles furent autorisés à partir libres.

Mais presque aussitôt, Mahomet se repentit. Le remords l’envahit face à sa lâche défection, et il cria avoir péché. Il déclara qu’une nouvelle révélation lui était parvenue et expliqua clairement que la précédente n’était qu’un murmure du diable. (Mahomet avait intégré à sa religion la croyance perse en un Ahriman pervers.) Après tout, il ne devait pas y avoir d’adoration des déesses et des esprits mecquois, car Allah l’interdisait. Dans le camp de ses véritables disciples, il n’y avait de place que pour l’adoration d’Allah !…

Et puis la persécution a recommencé.

¶ 4

Mais cette fois, Mahomet ne resta pas dans la ville pour tenter de résister à ses ennemis. Il savait qu’il n’en était pas capable. Sa première et plus chère croyante, son épouse Khadija, venait de mourir ; il était resté un homme abattu et brisé. Il ne pouvait continuer à affronter la persécution incessante de ses ennemis ; il s’enfuit donc. Il se réfugia furtivement dans l’oasis voisine de Taïf et tenta d’y rassembler [ p. 315 ] de nouveaux convertis. Mais il échoua lamentablement, et il fut finalement réduit à demander la permission de retourner à La Mecque. Les dirigeants étaient disposés à l’accorder, mais à condition que Mahomet s’abstienne complètement de susciter à nouveau des dissensions parmi les Mecquois. Et ce n’est qu’après avoir accepté cette condition humiliante que le malheureux prophète fut autorisé à retourner à La Mecque.

Mais, bien que tombé si bas, le prophète chercha bientôt à se relever. Presque dès son retour, Mahomet se remit à prêcher sa doctrine iconoclaste. Il veilla cependant à respecter scrupuleusement la lettre de l’accord qui l’obligeait à éviter de prêcher aux Mecquois eux-mêmes. Seuls les étrangers en ville, commerçants, pèlerins et bédouins campés pour la nuit, étaient approchés par Mahomet pour lui transmettre son Évangile. Et il n’était pas rare que ces étrangers l’écoutent avec enthousiasme, car nombreux étaient les Arabes prêts à accepter ses idées. Depuis des siècles, de nombreuses tribus juives vivaient dans le désert. Depuis des siècles aussi, des files de marchands chrétiens sillonnaient les routes des caravanes. Et de ces Juifs et de ces chrétiens, toute l’Arabie avait entendu parler du Dieu unique. Ainsi, lorsque Mahomet s’asseyait, jambes croisées, dans les bazars de La Mecque, et s’adressait aux étrangers rassemblés en cercle silencieux autour de lui, il exprimait des sentiments religieux auxquels ils étaient déjà bien préparés.

On l’imagine là, ce beau prophète arabe, au milieu du trafic, du vacarme et de la puanteur de ce marché oriental, assis dans la pénombre d’une cour obscure, parlant, parlant, parlant, parlant de son [ p. 316 ] Allah. Il parlait bien ; son discours était riche de cette imagerie rayonnante si chère au cœur de l’Oriental. Il racontait de nombreuses histoires qu’il disait lui avoir été révélées par Allah, mais qui n’étaient en réalité que des versions déformées des récits bibliques qu’il avait entendus de la bouche des juifs et des chrétiens dans sa jeunesse. Il parla d’Ibrahim, le premier des prophètes, et d’Ismaël, son fils, le fondateur de La Mecque. Il parla également de Soliman, le grand roi, et de Jésus, né dans une crèche. Et les yeux de ses auditeurs brillaient de joie dans la pénombre de la cour. … Ou bien il parlait du paradis dont tous les vrais croyants hériteraient, et les yeux des auditeurs brillaient d’impatience ; ou bien de l’enfer du diable, et leurs yeux s’exorbitaient de peur. …

À la mort, disait ce prophète, l’âme du croyant [ p. 317 ] était doucement soulevée hors du corps et transportée là-haut par « un conducteur et un témoin ». On lui montrait un registre des comptes où deux anges avaient consigné tous ses actes sur terre. Bien que le sort de chaque homme fût suspendu à son cou dès le début, l’âme de chaque homme était néanmoins tenue de rendre des comptes après la mort. Celui qui avait été pieux sur terre était transporté dans un jardin de félicité après la mort ; et là, vêtu de robes de soie verte chatoyante, il se prélassait à jamais sur des divans aux coussins verts. (Comme un Arabe du désert, de peindre le paradis comme un lieu verdoyant !) L’homme pieux savourait fruits et pardon au Paradis, se gavant de bananes mûres qui ne lui causaient jamais de maux de ventre, et buvant à grandes gorgées de vin qui ne lui causaient jamais de maux de tête. Des jeunes filles d’une beauté surpassant toutes les autres, aux grands yeux et aux hanches bien rondes — mais modestes néanmoins, et « sobres » — le servaient là et lui apportaient du réconfort. Et ainsi l’homme pieux se réjouissait de sa récompense, vivant au Paradis sans travail ni souci, sans manque ni peur du manque, à travers tous les âges sans fin ! . . .

Mais le pécheur, celui qui « ne croyait pas en Allah et ne nourrissait pas les pauvres », connut un sort bien différent. À sa mort, son âme fut violemment arrachée de son corps. Précipitée en Enfer, elle y revêtit un manteau de feu et but de l’eau bouillante et du pus. Le pécheur fut battu à coups de masse en Enfer, jusqu’à ce qu’il implore pitoyablement sa libération. Mais il n’y eut pas de libération pour lui. Aucune miséricorde ne put lui être accordée, ni son supplice cesser, jusqu’à ce qu’arrive enfin le Jour du Jugement dernier. Mais lorsque ce jour viendra, il sera anéanti ! Son âme même disparaîtra. Et les pieux du Paradis seront alors ramenés sur [ p. 318 ] terre, et sur une terre paradisiaque, ils savoureront la félicité éternelle ! …

Ainsi le prophète s’adressait-il à ceux qui l’entouraient d’un air solennel. Et lorsque l’un d’eux, se libérant de l’emprise des paroles de l’orateur, demandait d’un ton moqueur : « Hein ! Vais-je, même réduit à l’état d’ossements, revivre ? » — alors le prophète répondait avec un sourire sinistre : « Si tu en doutes, attends le Jour du Jugement, et alors tu le sauras ! »

Ainsi Mahomet travaillait avec les étrangers venus de contrées lointaines. Et lorsque ces étrangers rentraient chez eux, des récits élogieux concernant l’étrange prophète les accompagnaient. La renommée d’Ubu’l-Qassim se répandit. À travers le désert, les gens commencèrent à parler avec émerveillement du Prophète d’Allah qui résidait à La Mecque.

¶ 5

Or, sur la principale route des caravanes au nord de La Mecque se trouvait une colonie appelée Yathrib, rivale de longue date de la capitale. Les anciens de Yathrib, apprenant l’existence de Mahomet et les persécutions qu’il subissait de la part des anciens de La Mecque, lui envoyèrent des émissaires secrets, le suppliant de se réfugier parmi eux. Ils lui proposèrent même de le nommer cheikh souverain de leur ville s’il acceptait de venir. Mahomet ne rejeta pas leurs propositions. Peut-être avait-il commencé à désespérer d’atteindre son but en « perçant de l’intérieur » la ville de La Mecque. Peut-être se demanda-t-il s’il ne pourrait pas accomplir davantage en « frappant de l’extérieur ». Il renvoya donc ses propres émissaires à Yathrib, [ p. 319 ] annonçant sa venue, à condition toutefois que les hommes de Yathrib soient prêts à se joindre à lui dans une guerre sainte pour faire d’Allah le dieu de toute l’Arabie.

Mais avant que les négociations ne soient définitivement conclues, une rumeur concernant ce qui se tramait parvint aux oreilles des dirigeants de La Mecque. Ils comprirent immédiatement qu’il était inutile de temporiser davantage. Mahomet était un homme trop dangereux pour être laissé en liberté et, tabou ou pas, il fallait l’anéantir. Mais, afin de répartir la faute, les clans au pouvoir convinrent de partager équitablement le crime. Chacun désigna l’un de ses membres pour siéger à un comité d’assassinat, et dans la nuit du 16 juillet de l’an 622, le comité fit irruption dans la chambre de Mahomet pour le tuer. Mais lorsqu’ils se précipitèrent sur le lit, voilà que Mahomet n’était plus là ! Son cousin Ali gisait à sa place, et le prophète était introuvable. Informé du complot, il avait déjà fui la ville bien des heures avant que les assassins ne rejoignent sa demeure. Et bien que les Mecquois aient envoyé leurs chameliers les plus rapides à sa poursuite sur la route de Yathrib, ils ne purent le rattraper. Mohammed avait deviné qu’ils le poursuivraient sur la route du nord et avait préféré se diriger vers le sud. Avec seulement Abou Bekr, son disciple le plus fidèle, il s’échappa et se cacha dans une grotte loin au sud, dans le désert. Et là, il resta terré, inquiet, pendant de nombreux jours. Abou Bekr était franchement terrifié. « Voyez, nous ne sommes que deux contre toute une multitude », se plaignit-il. Mais Mahomet répondit aussitôt : « Non, pas deux, mais trois, car Allah est avec nous ! »

Mais malgré sa certitude qu’Allah était avec lui, Mohammed ne prit aucun risque. Ce n’est qu’après des semaines [ p. 320 ] de clandestinité que lui et son ami s’aventurèrent à découvert et commencèrent à se diriger vers le nord. Pendant des semaines, ils rampèrent furtivement dans le désert, jusqu’à ce qu’enfin, le vendredi 20 septembre, ils atteignent leur but. Ils étaient enfin en sécurité à Yathrib.

¶ 6

Avec cette fuite, l’hégire comme on l’appelle en arabe, commence l’ère musulmane. (De nos jours encore, les musulmans datent tous les documents de l’hégire, comme tous les chrétiens les datent de la naissance supposée de Jésus – et tous les chroniqueurs du village de Hamlin les datent de la venue supposée du joueur de flûte.) Arrivé à Yathrib, le prophète entreprit immédiatement de convertir tous ceux qui se trouvaient sur son chemin ; et il y parvint dans une certaine mesure. Mais un élément de la population refusait obstinément de se laisser convaincre. Il y avait à Yathrib plusieurs tribus de Juifs qui vivaient dans cette région presque depuis l’époque où les Romains les chassèrent de leur Judée. Ils étaient désormais difficiles à distinguer des tribus arabes, ne différant d’elles que par leur religion. Malgré plus de cinq siècles de vie dans l’Arabie païenne, ces Juifs adoraient toujours leur Dieu unique et priaient pour la venue de leur Messie. Lorsque la rumeur leur parvint d’un prophète chassé de La Mecque pour avoir prêché l’idée d’un Dieu unique, ils furent bien sûr intéressés. Dans un moment d’espoir fou, ils se demandèrent même si ce prophète n’était pas en réalité leur Messie tant attendu. Et lorsque Mahomet arriva à Yathrib, il mit tout en œuvre pour entretenir cette impression. Des révélations pro-juives [ p. 321 ] lui parvinrent alors en masse. Il ordonna à ses disciples de se tourner, comme les Juifs, vers Jérusalem pour prier. Il leur interdit de manger du porc ou de la viande de tout animal n’ayant pas été sacrifié rituellement ; et il fit du Jour du Grand Pardon juif le grand jour saint de l’année. Il changea même le nom de son Dieu unique d’Allah en Rachman, le « Miséricordieux ». Parmi tous ses disciples, il choisit un Juif comme scribe pour consigner ses révélations dans le livre qui deviendra plus tard le Coran. […] Mais malgré toutes ces concessions, les Juifs refusèrent collectivement de se rallier à son camp. Dès qu’ils découvrirent son ignorance de la Loi sacrée et des Prophètes, ainsi que sa faiblesse désormais notoire pour les femmes, ils commencèrent à se moquer de ses prétentions. Leurs poètes écrivirent des ballades satiriques contre lui, et leurs aînés refusèrent de le prendre au sérieux.

Sur ce, Mahomet fit volte-face. Comprenant avec chagrin qu’il n’y avait rien à espérer des Juifs, il consacra de nouveau toute son énergie de prosélytisme à son propre peuple. De nouvelles révélations lui parvinrent, inversant les précédentes, et déclarant que la véritable direction du fidèle en prière était vers La Mecque, et non vers Jérusalem, et que la grande saison sainte annuelle était l’ancienne fête arabe du Ramadan, et non le Jour du Grand Pardon juif. Grâce à de telles concessions à l’ancien paganisme, le nombre de convertis parmi les Arabes de Yathrib et des environs augmenta rapidement.

Mais des problèmes matériels commencèrent à inquiéter le prophète. Ses biens à La Mecque avaient été confisqués après sa fuite, et les richesses qu’il avait emportées avec lui s’étaient évaporées [ p. 322 ] à Yathrib à cause de mauvais investissements. Pour aggraver ses difficultés, de nombreux croyants qui avaient fui La Mecque après lui erraient désormais à Yathrib sans emploi. Il était donc clair qu’il fallait trouver des moyens de subvenir à ses besoins et à ceux de ses fidèles, et il les trouva immédiatement. Mahomet rassembla donc ses fidèles et les envoya attaquer les caravanes de La Mecque. Pendant près d’un an, il les envoya en expéditions, jusqu’à ce qu’il comprenne finalement que même le vol de grand chemin, pratiqué dans les règles, était inefficace. Il fut alors contraint d’exercer sa profession au mépris des règles. Les caravanes mecquoises étaient trop bien armées pendant la majeure partie de l’année pour être retenues. Ce n’est qu’à la saison des pèlerinages, protégée par cet ancien tabou inviolable, que les caravanes osaient s’aventurer sans armes. Alors, en désespoir de cause, Mahomet décida de les attaquer durant cette période.

De telles tactiques équivalaient à un outrage presque sans précédent, et seul un stratagème permit au prophète de convaincre ses disciples de commettre le premier braquage. Mais une fois l’acte accompli, et la récompense semblant être non pas la mort, mais un énorme butin, ses disciples – et la plupart des autres Yathribites – étaient tout disposés à réitérer l’attentat. Les Mecquois prirent immédiatement les armes, conscients que cela mettait en péril leur avenir de maîtres du commerce de l’Arabie. Ils envoyèrent toute une armée et une bataille acharnée s’engagea contre les Yathribites. Mahomet ne participa pas personnellement à la bataille. Il semble avoir été un homme physiquement plutôt [ p. 323 ] faible ; la simple vue du sang le rendait malade. La tradition raconte qu’il se cachait au loin et tenait ses chameaux les plus rapides prêts à affronter la défaite de ses hommes et à fuir. Il s’évanouit pourtant peu après le début de la bataille… Mais une fois la bataille terminée et les Yathribites sortis vainqueurs, Mahomet revint à cheval dans la ville, tel un héros conquérant. Il était bel et bien un héros, car c’est grâce à sa finesse de tacticien dans la planification de la bataille que son armée remporta la victoire.

Mahomet était désormais le maître incontesté de la ville, et son nom fut changé, comme il se doit, de Yathrib à Médine, « la Cité (du Prophète) ». Il ne se soucia plus de convaincre les non-convertis par la persuasion. Au lieu de cela, il les passa impitoyablement au fil de l’épée. Finie la douceur qui avait marqué ses prêches d’autrefois. Finie sa confiance dans le pouvoir de la vérité abstraite. À La Mecque, il avait déclaré : « Nous lançons la vérité contre le mensonge, et la vérité s’y fracasse, si bien que le mensonge disparaît. » Mais maintenant, il lançait des armées. « Quand vous rencontrerez des mécréants », déclara-t-il, « coupez-leur la tête ou tenez-les en otage… »

¶ 7

La guerre avec La Mecque continua de faire rage, mais les Mecquois furent finalement contraints d’abandonner. Mahomet obtint le consentement de revenir en tant que dictateur de la ville où, quelques années plus tôt, il avait été traqué comme criminel. Il s’engagea [ p. 324 ] alors dans une grande guerre sainte pour rallier toute l’Arabie à sa cause. Des armées furent envoyées au nord et d’autres au sud pour convertir ou tuer au nom d’Allah. Et comme les Byzantins et les Perses possédaient de vastes étendues du désert au nord, Mahomet se sentit finalement obligé de s’opposer à eux aussi. Ses entreprises ne furent pas vaines, même contre de telles armées. Il parvint tant bien que mal à entraîner ses partisans dans une frénésie de courage et d’inconscience. Les Arabes avaient toujours aimé la violence, et il la sacralisa pour eux. Mahomet leur assura que mourir en combattant pour Allah signifiait une translation certaine et immédiate au Paradis d’Allah. Il n’y avait qu’un seul moyen de prouver une fidélité totale, déclara-t-il, et c’était par une résignation totale à la volonté d’Allah. L’islam, que l’on peut traduire par « soumission », fut le mot d’ordre et le nom de sa foi.

Tout le mouvement de Mahomet prit ainsi le caractère d’un militarisme religieux. L’islam était l’armée [ p. 325 ] d’Allah, et la prière devint une discipline comparable à l’exercice militaire moderne. Aujourd’hui encore, un passant imagine une sentinelle sonnant l’alarme lorsqu’il entend le muezzin lancer l’appel à la prière du haut de son minaret. Un observateur imagine des soldats « formant quatre » et « présentant les armes » lorsqu’il voit les musulmans rangés dans leurs mosquées, priant et se prosternant avec une précision quasi mécanique. En réalité, les musulmans forment encore aujourd’hui une armée religieuse. Mahomet les a soudés en un tel corps il y a près de mille deux cents ans. « Si vous aidez Allah, Allah vous aidera assurément ! » criait-il à ses disciples. Et parce que l’aide qu’Allah semblait exiger était précisément celle que les Arabes belliqueux avaient toujours aimé apporter, ils l’ont aidée avec un enthousiasme irrépressible. Au nom d’Allah et de son Prophète, l’armée de l’Islam a commencé une guerre sainte qui a failli conquérir le monde !

Mahomet n’a vécu que pour voir cette guerre commencer. En 632, dix ans seulement après l’Hégire, le prophète mourut. Mais il avait vécu assez longtemps pour lancer un mouvement qui ne s’est pas arrêté jusqu’à ce jour. Vingt-cinq ans après sa mort, ses disciples étaient déjà devenus maîtres non seulement de l’Arabie, mais aussi de l’Égypte, de la Palestine, de la Syrie, de la Babylonie et de la Perse. En soixante-quinze ans, ils avaient conquis toute la côte nord de l’Afrique et la quasi-totalité de l’Espagne. Dix ans plus tard, ils progressaient vers l’intérieur de la France. Et aujourd’hui, douze siècles plus tard, l’islam, la religion fondée par cet étonnant marchand de fruits et légumes qui eut des visions à La Mecque, est, après le christianisme, la religion la plus florissante du monde. En vingt ans, et sans protection royale, [ p. 326 ], une religion qui compte aujourd’hui plus de deux cents millions d’adeptes fut créée au cœur de l’Arabie la plus sombre ! . .

¶ 8

Suivre les Arabes lors de leurs grandes invasions et retracer l’immense influence qu’ils ont exercée en Europe, en Asie et en Afrique nous éloignerait du but principal de ce livre. L’Europe doit à ces invasions son réveil de la torpeur du Moyen Âge ; et même la Perse et l’Inde, ainsi que l’Afrique, en ont été revitalisées et ont progressé. Ce fut la dernière (ou seulement la dernière ?) incursion des peuples du désert dans le Croissant fertile ; et, bien qu’elle ait noyé le Croissant et la moitié du reste du monde dans le sang, elle a également engendré un essor de civilisation presque sans précédent dans l’histoire.

L’islam, il faut le rappeler, est une religion grande et merveilleuse. Même à l’époque de Mahomet, c’était, du moins relativement, une foi noble et élevée. Peu de non-musulmans semblent s’en rendre compte. Ils ne se souviennent que des vices et crimes mineurs du prophète de La Mecque, et oublient totalement son indubitable génie religieux. Ils ne se souviennent que des compromissions flagrantes, de l’opportunisme flagrant, du charlatanisme presque flagrant qui ont marqué sa carrière après l’Hégire. Et, surtout s’ils sont chrétiens, ils aiment à ressasser les récits de l’intérêt démesuré que Mahomet manifestait pour les femmes dans ses dernières années. Le christianisme a toujours considéré la sexualité comme quelque chose d’indécent et de « pécheur » ; c’est pourquoi la plupart des chrétiens ne peuvent associer une nature véritablement religieuse à une libido non réprimée. Mais ce n’est là qu’un préjugé. [ p. 327 ] Mahomet, malgré son affection pour son harem, aurait pu rester jusqu’à sa mort un homme du plus noble caractère prophétique.

Il ne le resta pas, bien sûr. Il est indéniable qu’après l’Hégire et son premier triomphe, le prophète exalté qu’était Mahomet céda la place au prêtre avide, ambitieux et sans scrupules. L’« organisateur » en lui triompha. Dès lors, il ne fut plus l’iconoclaste audacieux, le récepteur de « révélations » qui, même si elles n’étaient pas inspirées par des miracles, semblaient au moins spontanées et sincères. Après l’Hégire, les « révélations » sont des contrefaçons manifestement préméditées. Ce sont de longs éditoriaux diffusés au nom d’Allah pour sauver la face sordide du prophète. À l’époque où Mahomet n’était autorisé à parler qu’à des étrangers lors de ses déambulations dans les bazars de La Mecque, sa doctrine était d’une éthique irréprochable. « Heureux ceux qui sont irréprochables envers les femmes, charitables, qui ne parlent pas en vain, humbles, qui respectent leurs engagements et leurs prières, car ils hériteront du Paradis. » L’ivresse du triomphe ne lui était pas encore montée à la tête ; elle n’avait même pas encore effleuré ses lèvres. Et il était toujours un enseignant d’amour bienveillant et sincère. « Le Paradis », avait-il alors déclaré, « est réservé à ceux qui dépensent en aumônes, qui répriment leur colère et pardonnent aux hommes. Car Allah aime les bienveillants. » « Endurer et pardonner est la sagesse de la vie. » Ou encore : « Que personne ne traite son prochain comme il détesterait être traité. » Ou encore : « Soyons comme des arbres qui donnent leurs fruits à ceux qui leur jettent des pierres. »

Il n’y avait rien non plus de ritualiste chez Mahomet [ p. 328 ] à l’époque. Lorsqu’un homme vint dire au prophète : « Voici, ma mère est morte ; que dois-je faire pour le bien de son âme ? » Mahomet répondit : « Creuse un puits, afin que les assoiffés aient de l’eau à boire ! […] Les exigences de la construction d’un empire n’étaient pas encore apparues pour exiger une vaste armée liée par une discipline rigide de prière et d’aumône. « Une heure de justice », avait-il alors dit, « vaut mieux que soixante-dix ans de prière. » Et : « Toute bonne action est une charité : apporter de l’eau aux assoiffés, enlever les pierres et les épines du chemin, même sourire au visage de son frère. »

Finalement, il n’y avait rien non plus de doctrinaire en lui à l’époque. Face à ceux qui lui disaient ouvertement qu’ils ne croyaient pas à ses paroles, sa seule réponse avait été ce défi : « Apportez-moi donc une meilleure révélation, et je la suivrai. »

Mais une fois le succès acquis, le pire de sa nature se révéla. Sa vie personnelle devint sordide et son intégrité spirituelle fut minée. Son désir d’étendre son empire le poussa à revoir ses exigences à la baisse, jusqu’à ce que la simple récitation d’une formule – La illah il’allah, Muhammad, rasoul allahi, « Il n’y a de Dieu qu’Allah, et Mahomet est son prophète » –, et le paiement d’un impôt suffisent à convertir quelqu’un. Plus tard, même la formule fut oubliée, et seul l’impôt fut exigé. Il arriva même que Mahomet ait recours à l’achat de conversions !

[ p. 329 ]

En conséquence, le paganisme même que l’islam avait entrepris de détruire commença à le détruire. La pratique idolâtre du hajj, le pèlerinage à la Kaaba, devint l’un des éléments dominants de la religion. Aujourd’hui encore, elle est considérée comme d’une importance majeure. Aujourd’hui encore, [ p. 330 ] on peut voir les pèlerins musulmans des quatre coins du monde se traîner à pied ou à dos de chameau jusqu’à La Mecque. Deux cent mille d’entre eux bravent chaque année les dangers du désert pour atteindre la ville sainte. À huit kilomètres de là, ils s’arrêtent, se lavent, prient, revêtent des robes propres et sans coutures, puis se dirigent tête et pieds nus vers le sanctuaire. Ils embrassent respectueusement la pierre noire, font solennellement le tour de la Kaaba trois fois en courant et quatre fois en marchant, courent sept fois vers une colline sainte voisine, courent vers une seconde colline sainte, puis s’arrêtent pour reprendre leur souffle en écoutant un sermon. Finalement, ils passent la nuit sur le mont sacré Muzdalifa, tout proche, et après avoir lancé des projectiles sur trois rochers impurs dans la vallée en contrebas, ils rentrent chez eux, à Tunis, à Bombay, ou peut-être à Samarcande, en paix. Ils ont accompli le hajj, le pèlerinage, l’acte sacré qui leur vaut le droit de porter des écharpes verdoyantes autour de leurs fez, en signe du paradis verdoyant dont ils hériteront à coup sûr à leur mort…

Mais l’idolâtrie ancestrale, dénoncée par Mahomet au début de son ministère, a refait surface, et pas seulement dans le cadre du hajj. Tout comme Mahomet lui-même accepta la Kaaba, ses disciples acceptèrent les sanctuaires idolâtres de moindre importance disséminés dans le désert. Bien sûr, cette soumission ne se fit pas ouvertement. Tout comme dans la chrétienté catholique, les djinns et déesses locaux furent érigés en saints musulmans. Aujourd’hui encore, dans tous les pays musulmans, on peut voir ces petits sanctuaires nichés au cœur des collines ou des oasis. En théorie, ce sont des monuments commémoratifs dédiés à des saints d’antan ; mais en réalité, il s’agit souvent de monuments commémoratifs dédiés à des djinns bien plus anciens.

[ p. 331 ]

L’inondation de l’islam par ces vagues de retour du paganisme commença bien avant la mort de Mahomet, et plus les rivages de l’islam s’étendaient, plus cette vague devenait massive. En Inde, la foi musulmane s’imprégna de nombreuses caractéristiques de l’hindouisme. Devenue mystique et ascétique, elle incita des milliers de musulmans à se réfugier dans les profondeurs des jungles indiennes pour communier avec Allah. Elle s’imposa également à de nombreuses superstitions hindoues. Le rosaire, par exemple, emblème du dieu indien Shiva, devint [ p. 332 ] un objet cérémoniel dans l’islam. Quatre-vingt-dix-neuf têtes étaient enfilées sur un cordon, et chaque perle représentait l’un des quatre-vingt-dix-neuf noms d’Allah. (Il ne fallut pas longtemps avant que les théologiens musulmans ne réussissent à inventer quatre-vingt-dix-neuf noms pour l’Innommable.) Jusqu’à ce jour, le musulman pieux récite son chapelet chaque jour, « gardant sa langue humide » — et ses doigts agiles — dans le souvenir d’Allah.

L’islam, comme toute religion saine, a connu une évolution constante. Il y a de nombreux siècles, il s’est éloigné de la foi simple et homogène de Mahomet, tout comme le christianisme de la foi de Paul. Dans de nombreux pays, il a progressé, s’est enrichi d’émotions, s’est approfondi d’intelligence et s’est enrichi d’esprit. Dans d’autres, il a décliné et dégénéré, devenant grossier et animiste. À l’instar du christianisme, l’islam fut dès ses débuts une foi élastique, s’adaptant généreusement à la culture de chaque pays qu’il cherchait à conquérir. Il a donc été souvent déchiré par des schismes, et on compte aujourd’hui quelque soixante-douze sectes. Le plus important des groupes non orthodoxes, la secte chiite de Perse, s’est dissocié pour défendre l’idée que le gendre de Mahomet, Ali, était un véritable imam, une incarnation divine presque identique au Prophète lui-même. De la secte chiite est née à son tour la secte soufie, qui soutenait qu’Ali n’était que le premier d’une longue lignée d’imams et que même des hommes ordinaires pouvaient accéder à une quasi-divinité par un processus d’ascétisme et de mysticisme. Mais la plupart des autres sectes sont petites et obscures, nées de divergences métaphysiques ou politiques insignifiantes. Et entre nombre d’entre elles, il existe une rivalité et une animosité presque – mais jamais tout à fait – aussi amères que celles qui opposent les sectes du christianisme.

[ p. 333 ]

¶ 9

Pourtant, malgré tout le paganisme et le fanatisme qui pèsent encore lourdement sur l’islam, celui-ci demeure une foi grande et remarquable. Il a été l’une des forces civilisatrices les plus efficaces de l’histoire de l’Afrique et de l’Asie, et dans une certaine mesure également de celle de l’Europe. En Arabie, il a accompli une révolution sociale. Il a condamné la pratique courante de l’infanticide chez les filles, restreint le commerce des esclaves, s’est opposé aux jeux d’argent et au trafic de drogue, et a presque mis fin aux dévastatrices querelles sabbatiques. Et, aussi incroyable que cela puisse paraître, il a également favorisé une nette amélioration de la condition des femmes du désert. La polygamie illimitée était la loi incontestée en Arabie depuis la fin du matrimonat préhistorique, et peut-être mythique. Ce n’est qu’avec l’arrivée de Mahomet que cette pratique a été restreinte, interdisant à un homme d’avoir plus de quatre épouses à la fois…

Mais ces améliorations sociales étaient, après tout, les moindres bienfaits de l’islam. Elles étaient précieuses pour ceux qui en profitaient, mais n’avaient guère d’importance mondiale. Le don suprême de l’islam était l’idéal d’unité qu’il avait, d’une manière ou d’une autre, inculqué à des centaines de races – non seulement l’unité de Dieu, mais plus encore l’unité de l’humanité. Et en prêchant cet idéal, en exigeant la soumission à l’Unité de l’Univers comme la plus haute des vertus, il a révolutionné la vie de millions d’âmes craintives. Il les a débarrassées de la terreur que la solitude leur avait infligée. Il leur a donné force et un sentiment de sécurité, leur affirmant qu’ils faisaient partie d’un Tout [ p. 334 ] vaste et invincible. Chaque vrai croyant était un soldat dans une armée, une armée internationale – et un jour, prions Allah, universelle – qui ne pouvait manquer de remporter la victoire. Alors, qu’y avait-il à craindre ? La vie ? Elle était fixée pour le vrai croyant. Il lui suffisait de vivre selon ce manuel d’armes qu’est le Coran. Il lui suffisait de prier méticuleusement, de manger selon les rites, de faire l’aumône régulièrement et de se consacrer à la propagation du nom d’Allah – et sa récompense était certaine. Son mode de vie était fixé, ainsi que sa raison et sa justification. Il lui suffisait de se soumettre et d’accepter son destin, son kismet, en attachant son corps et son âme à ce Rocher des Âges qu’est Allah – et le Paradis était assuré.

Toutes les autres grandes religions enseignaient plus ou moins la même doctrine, mais aucune avec autant de férocité et de démesure. L’islam n’excluait personne de l’armée d’Allah, amplifiant les exigences jusqu’à attirer même les hommes les plus civilisés, et les minimisant pour séduire même les plus avilis. C’est pourquoi, aujourd’hui encore, l’islam peut gagner des adeptes deux fois plus facilement que toute autre religion. C’est pourquoi, à ce jour, l’islam est l’une des institutions les plus puissantes au monde pour organiser et embellir la vie, du moins dans les pays « arriérés ».