[ p. 276 ]

Et puis quelque chose se produisit. Soudain – du moins, il en sembla à ceux qui n’avaient pas remarqué la montée de sa lame de fond constante – cette petite secte nazaréenne, si longtemps restée un tourbillon insensible même dans la minuscule Judée, se transforma en une mer agitée qui déferla sur tout l’Empire romain. Ce fut un véritable raz-de-marée, [ p. 277 ] déferlant d’un océan à l’autre jusqu’à finalement inonder toute la face occidentale et la moitié de la face orientale. Pour expliquer comment cela a pu arriver, il faut se rappeler ce qui se passait alors dans l’Empire romain. Une grande faim le rongeait, une soif désespérée de salut. Le monde romain tout entier semblait se tordre de douleur dans les affres de la mort, et la peur de cette mort le poussait à s’accrocher frénétiquement et paniquément à la moindre chance de survie. En conséquence, les mystères, ces cultes secrets qui entraînaient les hommes dans des orgies folles d’espoir, fleurissaient partout.

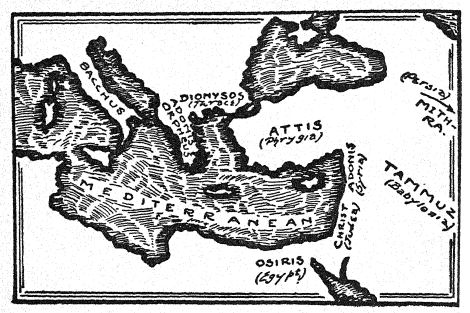

Nous avons déjà longuement traité dans ce volume des mystères de la Grèce et de Rome. À l’origine, ils étaient largement orientaux et s’appuyaient essentiellement sur la croyance selon laquelle, par certains rites magiques, un homme pouvait prendre la nature d’un dieu immortel. Dans la plupart des cas, ce dieu était représenté comme un jeune héros assassiné traîtreusement puis miraculeusement ramené à la vie. Cette même légende était racontée – avec des variantes, bien sûr – à propos de Dionysos, Osiris, Orphée, Attis, Adonis et Dieu sait combien d’autres dieux. Née du désir commun d’expliquer la mort et la renaissance annuelles de la végétation, cette légende était répandue dans de nombreuses régions du monde et a été crue pendant d’innombrables siècles. Elle est devenue le fondement d’une douzaine de religions différentes, leur fournissant à toutes le dogme fondamental selon lequel, par le biais de sacrifices, de sorts, de prières, de transes ou d’autres procédés similaires, l’homme mortel pouvait devenir immortel. Au premier siècle de notre ère, la légende s’était répandue dans toutes les provinces civilisées de l’Empire romain — à l’exception, bien sûr, de la petite province de Judée, qui résistait obstinément — et avait partout enivré le peuple avec la boisson capiteuse de son salut mystérieux.

[ p. 278 ]

Parallèlement à ces cultes religieux florissants parmi les couches populaires de la population de l’Empire, différentes écoles de pensée philosophique fleurissaient parmi les plus instruits. L’une d’elles était la philosophie développée à Alexandrie par un Juif égyptien nommé Philon. Selon cette philosophie, Dieu, le Père de tous, était trop vaste pour avoir un contact direct avec la terre et ne se manifestait donc que par un intermédiaire appelé le Logos, le « Verbe ». Ce Logos, parfois appelé le « Fils de Dieu » ou le « Saint-Esprit », avait créé la terre et était l’unique médiateur entre elle et le ciel. La seule approche de l’homme vers le Père passait [ p. 279 ] donc par ce Logos, ce « Fils » ; sa seule chance d’accéder au ciel était de laisser l’« Esprit » inonder son âme. L’homme ne pouvait trouver une issue qu’en se perdant dans le « Saint-Esprit ». . . .

¶ 2

Les cultes et les philosophies que nous venons de décrire n’étaient pas les seuls éléments de la vie et de la pensée religieuses de l’Empire. Loin de là. Mais ils comptaient parmi les éléments dominants et ne pouvaient manquer d’influencer tous les citoyens instruits de l’Empire. Ceci excluait, bien sûr, les humbles Nazaréens de la lointaine Palestine. Ils n’étaient ni instruits ni citoyens de l’Empire. C’étaient de simples Juifs palestiniens, de pauvres artisans et paysans, dont la plupart ne connaissaient d’autre langue que l’araméen, dialecte utilisé dans leurs foyers et leurs synagogues. Et si, par la suite, la foi nazaréenne commença à prendre la couleur et la forme de ces cultes païens et de ces philosophies étranges, ces Nazaréens palestiniens n’en étaient nullement responsables. C’est un Juif extérieur à la confrérie originelle, venu d’au-delà des frontières de la Palestine, qui en était responsable. C’est Saül de Tarse qui a provoqué ce changement.

Saül était à la fois Juif et citoyen de l’Empire. Il naquit à Tarse, en Asie Mineure, une ville d’importance comme centre commercial et haut lieu du savoir ; et, encore enfant, il semble s’être distingué comme étudiant. Pharisien, descendant de pharisiens, il reçut principalement une formation en droit rabbinique ; mais il connaissait aussi le grec et devait avoir une connaissance plus que superficielle de la philosophie grecque et alexandrine. Plus important encore, il dut [ p. 280 ] très tôt apprendre, auprès d’esclaves de sa maison ou de camarades de jeu non juifs, les cultes à mystères qui prévalaient dans sa ville natale et les dieux sauveurs en qui les masses mettaient une confiance passionnée. Malgré ces premières influences païennes, Saül resta cependant Juif. Devenu jeune homme, il descendit même de Tarse à Jérusalem afin d’y terminer ses études religieuses auprès du grand rabbin Gamaliel. (Il semble qu’il n’était pas rare que les fils de Juifs aisés vivant hors de leur patrie viennent à Jérusalem pour y terminer leurs études.) C’est là, à Jérusalem, que Saül entra pour la première fois en contact avec les Nazaréens… Saül était un homme aux aversions et aux sympathies très violentes, et lorsqu’il entendit ce que ces Nazaréens prêchaient, il fut pris de convulsions. On dit qu’il était épileptique, et c’était certainement un homme au tempérament étrange. Quoi qu’il fasse, il le faisait avec une intensité et une extravagance nettement anormales. Ainsi, lorsqu’il manifesta son aversion initiale pour les Nazaréens, il ne put se contenter de hausser les épaules en signe de désapprobation [ p. 281 ] et de les laisser faire. Il dut les persécuter. Et il ne se contenta pas de les persécuter à Jérusalem. Apprenant que leur mouvement prenait une ampleur considérable à Damas, il abandonna ses études et entreprit de les traquer là-bas également.

Mais sur le chemin de Damas, il lui arriva un événement étrange. Soudain, il fut pris d’une crise d’épilepsie et, en transe, il eut une vision de Jésus ressuscité. Une « lumière du ciel » brilla autour de lui, et une voix s’écria : « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? » Et lorsque, tremblant et étonné, Saul reprit ses esprits, il fut transformé !

Arrivé à Damas, il se leva dans la synagogue et, au lieu de persécuter les Nazaréens, il commença à les louer. Il s’était totalement converti à leur cause, croyant avec une conviction inébranlable à la messianité de Jésus et à sa résurrection.

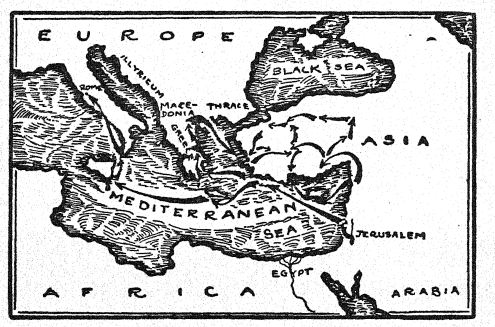

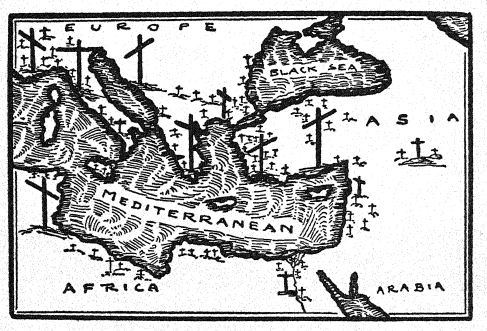

Saül n’avait jamais vu Jésus en chair et en os ni été séduit par son Évangile bienveillant. Mais cela ne changeait rien pour lui. En réalité, l’Évangile de l’homme Jésus l’intéressait peu ; il ne s’intéressait qu’à la mort et à la renaissance du Dieu Sauveur, le Christ. Christos signifie « Oint » en grec, et Saül, dont le grec était la langue maternelle, a bâti toute sa foi personnelle autour de ce mot. Il est devenu le grand prédicateur du « Christ crucifié », parcourant tout l’Empire, en Cilicie, en Galatie, en Macédoine, dans les îles de la Méditerranée et même à Rome, animé d’une grande passion : que le monde partage sa foi…

[ p. 282 ]

¶ 3

Ainsi, enfin, le christianisme, en tant que religion universelle, fut véritablement fondé. Jésus n’avait pas fondé ce que le monde appelle le christianisme, car il avait vécu et était mort en Juif au sein du judaïsme. Jésus avait vécu et œuvré simplement pour guider ses coreligionnaires vers les éléments de leur propre religion juive susceptibles de glorifier leurs misérables existences. Il avait simplement tenté de les conduire au salut par des voies spécifiquement juives, et il avait même parfois repoussé des païens venus à lui pour obtenir de l’aide. Il n’était pas le fondateur du christianisme, mais son enfant fondateur…

Ses disciples immédiats n’avaient pas non plus créé la nouvelle foi. Ils étaient restés des Juifs conformistes, et le Messie qu’ils avaient proposé avait toujours été le Messie [ p. 283 ] juif. Le Royaume des cieux dont ils avaient rêvé d’hériter était un royaume réservé principalement aux Juifs.

Ce n’est pas Saul, le jeune pharisien studieux, qui fonda la nouvelle foi, mais son autre moi, Paul, citoyen de Rome. (Il changea de nom peu après sa conversion.) Il existe deux moi hostiles, Saul et Paul, chez presque tout Juif sensible ayant vécu dans le monde païen. L’un tente de le maintenir dans le cercle restreint et restreint de son propre peuple ; l’autre tente de l’attirer dans le vaste cercle libre du monde. Et parce que, dans ce cas précis, l’homme était d’une nature si intense, le conflit était d’autant plus marqué. Chaque fois que Saul triomphait en lui, cet homme était prêt à assassiner tout Juif en qui Paul relevait ne serait-ce que la tête. Et lorsque Paul en lui prit le dessus, il se déclara résolu à mettre fin aux Saul. Il proclama ouvertement que toutes les lois qui séparaient les Juifs des Gentils n’avaient plus aucune valeur. Avec la venue du Christ, une nouvelle dispensation était venue, croyait-il. Circoncis et incirconcis étaient désormais identiques, et celui qui mangeait la « souillure » n’était pas moins considéré par le Christ que celui qui observait scrupuleusement toutes les lois mosaïques. Car le Christ n’était pas seulement le Messie des Juifs ; il était le Sauveur de toute l’humanité. L’effusion de son sang avait lavé le péché de tous les hommes, et il suffisait désormais de croire en lui pour être sauvé. Il n’était pas exigé plus que cela : croire au Christ, et l’on était racheté !

Et c’est à cause de cette destruction du « Mur de la Loi » que la foi nazaréenne, si longtemps obscure et [ p. 284 ] passée inaperçue dans la petite Judée, s’est répandue et a inondé le monde.

Il est injuste de comparer Paul à Jésus, car tous deux appartenaient spirituellement et intellectuellement à des ordres d’hommes totalement différents. L’un était un prophète et un rêveur de rêves ; l’autre un organisateur et un bâtisseur d’églises. Dans sa propre classe, Paul était l’un des plus grands hommes de la terre. S’il pouvait parfois se montrer violent et grossier, il n’en était pas moins un homme d’État exceptionnel. Il possédait une énergie, un courage et une volonté indomptable, tels qu’on en a rarement vu dans l’histoire des grands hommes. À maintes reprises, il fut flagellé et emprisonné par les anciens indignés des synagogues où il tentait de prêcher. (Paul cherchait généralement à se faire entendre à la synagogue locale chaque fois qu’il arrivait dans une ville inconnue.) Des foules s’acharnèrent sur lui ; plus d’une fois, il dut fuir pour sauver sa vie. Les Juifs orthodoxes le considéraient comme un apostat, et certains de ses compatriotes nazaréens combattirent même pour le destituer de ses fonctions. Durant toutes les années de son ministère, il fut harcelé par des Juifs qui le haïssaient, des Nazaréens qui se méfiaient de lui et des Gentils qui comprenaient à peine ce qu’il disait. Et pourtant, il persista, sans jamais se reposer de son travail épuisant : porter son Christ aux Gentils, courant sans cesse, prêchant, écrivant, argumentant et réconfortant sans cesse, jusqu’à ce qu’enfin, épuisé et brisé, il meure en martyr à Rome.

¶ 4

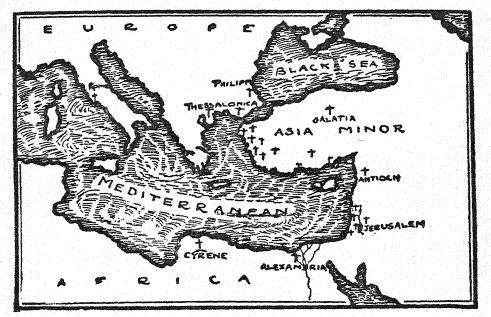

C’est en l’an 67, selon la tradition, que Paul fut décapité par les Romains. Il avait consacré peut-être [ p. 285 ] trente ans à propager l’idée du Christ, et à sa mort, cette idée avait déjà largement pris racine dans l’Empire. Elle s’était séparée du judaïsme, remplaçant le sabbat juif par le dimanche des mithraïstes et substituant le rituel mithraïste aux sacrifices du Temple. Dans la plupart des villes, existaient déjà des confréries chrétiennes florissantes, de petites sociétés secrètes semblables à celles des mystères, mais animées d’une plus grande ferveur prosélyte. Si les dirigeants étaient encore pour la plupart des Juifs convertis, les membres étaient en grande partie d’origine païenne. Et au fil des ans, l’élément païen devenant de plus en plus prépondérant, les idées païennes dominèrent de plus en plus la religion. La vie de Jésus fut embellie d’une multitude de merveilles et de miracles, et l’homme lui-même fut transformé en un véritable dieu-sauveur mystérieux. Son caractère et sa nature tombèrent dans les entrailles d’une philosophie étrangère, puis en sortirent baveux et déformés. Il devint l’Agneau dont le sang lava tout péché. [1] Il devint le Fils de Dieu, conçu surnaturellement par la Vierge Marie lorsque le Saint-Esprit de Dieu le Père entra dans son sein. Il devint le Logos, l’Avatar et le Sauveur. Et dans tout l’Empire, on trouvait de petites églises où ses images (extraordinairement [ p. 286 ] semblables à celles d’Horus) étaient vénérées, et où sa « chair et son sang » (étonnamment semblables aux symboles utilisés dans les rites magiques de Mithra) étaient communiés.

C’est pourquoi cette section s’intitule « Ce qui s’est passé en Europe ». Bien que la religion de Jésus et de ses premiers disciples fût typiquement orientale, bien que l’idée même du Messie fût clairement venue d’Orient, la religion du Christ Sauveur était largement européenne. Et la distance entre l’une et l’autre était aussi grande que celle de Nazareth à Rome. On peut même douter que Jésus, simple paysan et enseignant dans les collines de Galilée, ait pu savoir qui était ce Christ Sauveur !…

Mais ce changement était inévitable. À cette époque, le christianisme gagnait trop de convertis, trop rapidement. La situation n’aurait pas été si mauvaise s’ils étaient venus d’un monde d’ignorance, c’est-à-dire de convertis qui n’avaient rien à oublier en adhérant à la nouvelle foi. Mais ils étaient plutôt venus d’un monde de ce que nous appellerions la stupidité. Leurs esprits étaient encombrés de peurs, de superstitions, de rites magiques et de dogmes extravagants qu’ils étaient censés oublier en devenant chrétiens – mais ils n’y parvinrent jamais. Il était donc inévitable, répétons-le, que cette nouvelle foi, si elle avait réussi à supplanter précipitamment l’ancienne, finisse par lui ressembler beaucoup.

Malgré cette ressemblance croissante, une importante disparité subsistait. Il y avait dans l’Église primitive un zèle, une ardeur missionnaire, largement inconnus dans les cultes plus anciens. On assistait à un va-et-vient constant [ p. 287 ] de prophètes et de diacres d’un centre à l’autre, et à une diffusion assidue de tracts et d’épîtres à tous ceux qui savaient lire. Il y avait, par exemple, les lettres de Paul donnant des conseils sur des questions administratives et expliquant des points de doctrine à diverses petites églises qu’il avait fondées. Et plus tard, il y eut les Évangiles. Les Évangiles, tels que nous les connaissons aujourd’hui, n’ont pu être écrits par les disciples dont ils portent les noms, car ils sont rédigés en grec, et la langue maternelle de la plupart de ces disciples était l’araméen. Il ne semble pas non plus qu’ils aient été des traductions directes de récits araméens. Les érudits s’accordent aujourd’hui à dire que le plus ancien d’entre eux est celui intitulé « L’Évangile selon Marc », daté d’environ l’an 65, soit trente-cinq ans après la crucifixion. Le plus récent des Évangiles, celui de Jean, avec son effort inconscient [ p. 288 ] pour adapter Jésus au Logos, n’aurait pu être écrit (selon de nombreux érudits) que bien après l’an 100. De tels écrits ont dû circuler librement par les missionnaires partout où ils s’aventuraient, et il est évident qu’ils étaient particulièrement efficaces. Aucun témoignage de ce genre ne pouvait être offert par les prêtres de Mithra, de Cybèle ou d’Attis, car leurs divinités étaient, après tout, mythiques. Seuls les chrétiens avaient un homme réel à adorer : un homme unique et divin, certes, mais néanmoins une personne qui avait connu la misère et la douleur humaines, qui avait souffert et qui était morte depuis au moins trois jours. Cet élément de naturalisme, de proximité avec la réalité humaine, a dû faire du christianisme une foi d’un attrait extraordinaire.

Et, étant si attrayant, il commença insipidement à ronger les rangs des autres mystères. Il gagna leurs adeptes à un tel rythme qu’il finit par représenter une menace réelle pour les gouverneurs romains. Répandues partout, de la Tamise à l’Euphrate, ses confréries semi-secrètes formaient ce qui équivalait à un empire dans l’Empire. Ses initiés refusaient fanatiquement de se comporter en gentilshommes romains. Ils s’opposaient aux institutions fondamentales du système social romain et détestaient le théâtre et les spectacles de gladiateurs, principaux divertissements de l’époque. Pire encore, ils refusaient catégoriquement d’adorer l’Empereur comme un dieu, suscitant ainsi ouvertement le soupçon de déloyauté envers Rome. Les tentatives de répression étaient donc inévitables.

Au début, les chrétiens furent persécutés uniquement pour satisfaire les convoitises de la foule romaine ; mais plus tard, des efforts plus systématiques durent être déployés. Après l’an 303, le gouvernement impérial [ p. 289 ] comprit que son existence même était menacée tant que le christianisme serait autorisé à prospérer, et il entreprit donc une ultime tentative pour anéantir complètement le culte révolutionnaire. Les églises furent incendiées, tous les exemplaires des Évangiles et des Épîtres furent détruits, et les chrétiens eux-mêmes furent martyrisés par dizaines. Le gouvernement semblait déterminé à éradiquer le christianisme, comme les gouvernements modernes cherchent à éradiquer le communisme, le pacifisme ou l’anarchisme. (Le christianisme primitif, selon le professeur Gilbert Murray, aurait pu en effet apparaître aux Romains comme « un mélange de socialiste international pacifiste et de quelque secte indienne mystique, tirant ses partisans principalement d’un prolétariat étranger opprimé et détesté, comme la population « hunkey » de certaines grandes villes américaines, pleine des professions morales les plus nobles mais en même temps étrangère », apparaîtrait aux hommes d’affaires modernes.) Il y avait des tortures et des exécutions sans nombre, et les prisons étaient remplies de dévots chrétiens.

Mais le mouvement prit néanmoins de l’ampleur. Cette religion dégageait un réconfort merveilleux, un zèle puissant qui permettait aux martyrs d’aller à la mort le sourire aux lèvres. Elle extirpait de vils esclaves des taudis où ils croupissaient et leur insufflait, d’une manière ou d’une autre, un héroïsme surnaturel. Elle leur disait que le sacrifice était au cœur même de la justice, que mourir pour la vérité ne pouvait signifier que la vie éternelle. Le Sauveur lui-même n’était-il pas mort pour la vérité ? Il était donc certain qu’il n’abandonnerait pas ceux qui mouraient de la même manière. Il prendrait leurs âmes torturées dans ses bras réconfortants et les guérirait au Ciel où il régnait. La mort ne pourrait [ p. 290 ] les aiguillonner, ni la tombe leur apporter la victoire, car le Christ crucifié serait avec eux et les mènerait à la béatitude éternelle !…

Ainsi, peu importe la rage avec laquelle Rome poursuivait les chrétiens, le christianisme ne pouvait pas être écrasé.

¶ 5

Puis vint Constantin et, en 313, la fin des persécutions. Né en Serbie, Constantin serait le fils illégitime d’un général romain et d’une serveuse de village. Ambitieux, il parvint, à force d’énergie, d’intrigues et de meurtres, à s’élever jusqu’au trône impérial. Mais sa position fut contestée par un empereur rival, et, ayant désespérément besoin d’aide de tous côtés, Constantin se tourna soudain vers les chrétiens. Avec une perspicacité [ p. 291 ] charismatique, il comprit que ces fanatiques christianisants étaient une puissance avec laquelle il fallait compter. Ils étaient là, établis partout, et possédaient une volonté de vivre insurmontable. Constantin n’avait probablement pas une idée précise de ce qu’ils croyaient réellement. Il les prenait peut-être pour des mithraïstes qui, pour une raison étrange, connue d’eux seuls, vénéraient une croix. Mais il savait qu’ils prenaient une importance politique exceptionnelle. Il commença donc à les favoriser officiellement, comblant leurs églises de richesses. Il avait l’intelligence de voir qu’ils constituaient la seule force unificatrice restante dans l’empire désorganisé. Ils formaient une vaste et puissante confrérie qui s’étendait partout. Et Constantin, dont la principale préoccupation était de trouver un moyen de consolider l’empire chancelant, se sentit obligé de recourir à leur aide.

Et c’est ainsi qu’un espoir fervent au cœur d’une obscure petite race levantine, et une douce doctrine d’amour et de paix prêchée par un simple jeune paysan levantin, devinrent trois cents ans plus tard la religion officielle du plus grand empire que le monde ait jamais connu…

¶ 6

Mais ce fut un triomphe coûteux pour le christianisme, comme tous les autres triomphes de ce genre dans l’histoire. Ce qui arriva au bouddhisme lorsqu’il partit à la conquête de l’Extrême-Orient arriva également au christianisme en Occident. Devenu une institution officielle et prospère, il dégénéra. Une foi ne peut être institutionnalisée, car elle est une chose de l’esprit. Même les dogmes ou les rites, qui sont presque charnels, ne peuvent être organisés au-delà [ p. 292 ] de certaines limites. Ainsi, même après être devenu principalement une affaire de dogmes et de rites, le christianisme commença néanmoins à se fissurer et à s’effondrer. Toutes sortes de schismes se produisirent. Lors de l’organisation de l’idée du Christ, une myriade de divergences apparurent. Paul avait utilisé ses termes théologiques de manière assez vague et avait parlé de Dieu, du Fils de Dieu et de l’Esprit de Dieu. Or, ces trois noms étaient-ils ceux d’une seule ou de trois Personnes ? Le Fils de Dieu était-il réellement Dieu lui-même, ou simplement semblable à Dieu ? L’Esprit de Dieu était-il une partie de Dieu ou distinct de Lui ?… Paul avait parlé d’un Christ divin et d’un Jésus humain. Alors, ces deux êtres étaient-ils un, ou vraiment deux ? Et s’ils étaient un, quand s’étaient-ils unis ? Jésus n’avait-il jamais été un être humain, mais le Christ dès le commencement de la création ? Ou s’était-il uni au Christ dès sa conception ou sa naissance ? Ou le Christ était-il descendu sur lui lorsqu’à l’âge de trente ans il fut baptisé par Jean ?… Paul avait parlé de Jésus comme d’un Sauveur. Il avait dit que Dieu, le Père aimant, avait sacrifié son Fils unique pour racheter le monde. Mais pourquoi Dieu aurait-il jugé nécessaire d’accomplir un tel sacrifice ? À qui pouvait-il, lui, le Tout-Puissant, être redevable ? D’ailleurs, s’il était vraiment le Dieu du pardon, pourquoi n’avait-il pas pardonné sans jamais infliger à son Fils bien-aimé l’agonie de la crucifixion ? Se pourrait-il qu’il y ait réellement deux Dieux : le Dieu impitoyable de l’Ancien Testament et le Dieu pardonnant du Nouveau ? . . .

Des dizaines de questions de ce genre surgirent, déconcertant et divisant les organisateurs de la religion. Jésus n’avait pas eu conscience des plus pesantes d’entre elles. [ p. 293 ] Ce cher et fervent jeune prédicateur, qui avait vécu et était mort dans la sublimité d’une foi simple, n’aurait jamais pu en avoir conscience. S’il les avait entendues posées, il aurait probablement secoué la tête, muet de perplexité. … Mais en Europe, trois siècles plus tard, ces énigmes métaphysiques absconses étaient considérées comme l’ossature même de la religion. Les premiers Pères de l’Église en discutèrent avec une ardeur et une rancœur qui parfois ne s’arrêtaient pas même au meurtre. Quand on met à côté des récits évangéliques des prédications de Jésus, les rapports officiels des querelles et des disputes de ces pères de l’Église, on sent qu’on trouve ici l’épopée de frustration la plus tragique et la plus sordide que toute l’histoire de l’humanité puisse raconter.

¶ 7

Mais le reste des chapitres de cette épopée ne peut être raconté ici. En toute justice, on ne peut pas en dire plus pour le christianisme que pour les autres grandes religions du monde. Après avoir relaté la fondation de l’Église et sa foi originelle, il ne reste plus qu’un aperçu général de son développement ultérieur.

Plus de seize siècles se sont écoulés depuis que le christianisme est devenu religion d’État dans l’Empire romain décadent. Durant toutes ces années, il a étendu ses frontières, gagnant de nouveaux convertis dans tous les pays païens de la planète. On estime qu’à l’heure actuelle, environ un tiers de la population mondiale est chrétienne, soit environ cinq cent soixante-cinq millions d’âmes. Il n’existe guère de région au monde où ne se trouve une église portant son nom ou, à défaut, un missionnaire [ p. 294 ] zélé faisant tout son possible pour en ériger une. Et, bien sûr, c’est à l’esprit de Paul, régnant sur la chrétienté, qu’il faut attribuer cette formidable expansion. C’est parce que d’innombrables moines, guérisseurs, guerriers et saints ont ressenti l’appel de Paul à aller gagner les païens au Christ, qu’aujourd’hui plus d’âmes se tournent vers le Christ que vers toute autre divinité sur terre.

Mais comme nous l’avons déjà souligné, ces augmentations massives du nombre de fidèles ne se firent qu’au prix fort. De graves compromis durent être faits partout avec les cultes vaincus. De même que Bouddha dut être idolâtré avant de conquérir l’Orient, Jésus dut l’être pour remporter sa victoire sur l’Occident. Sa mère aussi dut être idolâtrée, car l’Europe païenne aimait trop intensément ses déesses pour consentir à les renier entièrement. De fait, au cours des siècles médiévaux, Marie semble avoir été vénérée, en pratique sinon en dogme, plus encore que son fils. Une grande partie de l’ancien amour pour Isis, et surtout pour Cybèle, la grande Mère des Dieux, fut reprise dans l’Église et traduite par le culte de Marie, la Mère du Christ… De même, le culte des anciennes divinités locales fut intégré au christianisme. Les dieux et déesses païens furent discrètement transformés en saints chrétiens, comme en témoigne le cas de sainte Brigitte. Leurs « reliques » furent vendues un peu partout dans la chrétienté comme des fétiches garantissant la protection contre le mal ; et leurs anciennes fêtes furent intégrées au calendrier chrétien. Les Parilia romaines d’avril devinrent la fête de la Saint-Georges, et l’orgie païenne de la Saint-Jean de juin fut convertie en fête de la Saint-Jean ; le jour saint de Diane en août devint la fête de l’Assomption de [ p. 295 ] la Vierge ; et la fête celtique des morts de novembre fut transformée en fête des Âmes. Le 25 décembre – le solstice d’hiver selon les anciens calculs – célébré comme l’anniversaire du dieu solaire du mithraïsme, fut accepté comme l’anniversaire du Christ, et les rites printaniers liés à la mort et à la renaissance des dieux mystérieux furent convertis en rites pascaux de la Crucifixion et de la Résurrection.

Pourtant, malgré tous ces compromis, la nouvelle religion demeura toujours bien au-dessus de l’ancienne. En assimilant rites et mythes païens, et même noms de dieux, le christianisme finit par devenir presque entièrement païen en apparence ; mais il ne devint jamais tout à fait païen dans son caractère. Le puritanisme de l’Ancien Testament, qui avait tant marqué la vie de Jésus, ne fut jamais aboli. Il demeura comme un émétique [ p. 296 ] moral dans la foi, la forçant à abandonner la luxure et la licence des rites païens qu’elle assimilait. Si l’esprit de Paul insistait pour que Cybèle soit reconnue comme la Mère du Christ, l’esprit de Jésus insistait pour que ses Corybantes sauvages, avec leurs rites lascifs, et ses saints eunuques, avec leurs perversions révoltantes, soient sévèrement abandonnés. Si l’esprit de Paul exigeait que la sauvage déesse celtique nommée Brigitte soit acceptée dans le christianisme, l’esprit de Jésus exigeait qu’elle soit d’abord sanctifiée et blanchie. Car l’esprit de Jésus était intrinsèquement juif et puritain. Il s’opposait fermement à la prostitution sacrée et à tous les autres dérèglements et obscénités découlant de la liberté sexuelle des païens. Il détestait la licence et la passion animale sous toutes ses formes, qu’elles se manifestent lors de festins, de tournois ou de batailles. Il insistait inexorablement sur la décence morale et la retenue.

C’est pourquoi le christianisme n’est jamais devenu véritablement païen. Il est resté trop profondément préoccupé par l’éthique. Les anciens mystères étaient largement dépourvus de toute dimension éthique distincte. La plupart d’entre eux promettaient l’immortalité à leurs initiés en récompense de la simple exécution mécanique de certains rites prescrits. Rares étaient ceux qui s’immisçaient dans la vie privée d’un initié pour découvrir s’il était bon ou mauvais dans sa conduite quotidienne. Rares étaient ceux qui s’intéressaient le moins du monde à la conduite quotidienne. La morale était devenue, chez la plupart d’entre eux, complètement religieuse. Ils soutenaient que pour être sauvé, il suffisait d’être rituellement correct, et non moralement pur.

C’est précisément là que le christianisme différait le plus radicalement, même des plus hautes sectes à mystères de l’Antiquité. [ p. 297 ] L’esprit de Jésus qui animait le christianisme en faisait, du moins nominalement, une religion d’éthique. Car Jésus, il faut s’en souvenir, ne s’était pas le moins du monde préoccupé de rituel. Comme tout autre grand prophète juif, il n’avait prêché que l’éthique. Et malgré tous les compromis des conquérants du monde, Paul, cet accent éthique dans l’enseignement de Jésus persista comme un puissant levain dans l’Église. Il conférait aux premiers chrétiens cette noblesse douce qui, selon l’histoire, embellissait leur vie, et cette obstination héroïque qui caractérisait certainement leur foi. Il s’empara de races sauvages et berserkers et, d’une certaine manière, les força à se soumettre à l’ordre. Il s’empara d’une Europe sauvage et, d’une certaine manière, la soumit, la civilisa. Pas complètement, bien sûr. L’histoire de l’Europe, avec toutes ses guerres et ses brutalités récurrentes, peut difficilement être qualifiée d’histoire d’un continent civilisé. Même l’Église elle-même, avec son triste palmarès de croisades, d’inquisitions et de pogroms, ne peut être considérée comme ayant jamais été véritablement civilisée. Mais cet aveu ne discrédite en rien la puissance de l’esprit de Jésus. Il révèle simplement l’ampleur des obstacles qui l’opposaient, la brutalité du monde qu’il cherchait à diviniser. Certes, il y a eu des Âges sombres en Europe, lorsque la puissance de l’Église était à son apogée. Mais qui sait à quel point ils auraient pu être plus sombres, et combien de temps ils auraient pu perdurer si l’Église n’avait pas existé ? Certes, il y a eu des guerres de religion, tôt et tard, dans la chrétienté, mais qui sait à quel point elles auraient pu être plus amères et dévastatrices s’il s’agissait de guerres tribales ou raciales ? Car les guerres étaient inévitables. Un monde avec trop peu de nourriture et trop de spleen devait absolument [ p. 298 ] combats. Sans les différences religieuses, d’autres excuses auraient été trouvées pour justifier les guerres. Et parce que ces autres excuses auraient été plus profondément enracinées et plus primitives, elles auraient sans aucun doute entraîné des désolations infiniment plus terribles. Après tout, les guerres pour le Christ ne pouvaient jamais être menées avec une soif de sang totalement libre et sans entraves. Leur virulence était toujours partiellement sapée par l’ironie inhérente à leurs prétentions. Le pacifisme insistant de celui au nom duquel ces guerres étaient menées ne pouvait qu’avoir une influence modératrice. Nul ne peut douter que l’adoration d’un Prince de la Paix, le culte d’un Bon Pasteur, même s’il était presque mortifié par des rituels, ait dû avoir un profond effet sur le peuple. Nul ne peut douter que la vénération d’un jeune homme doux, aimant et sans défense, incarnation même de la perfection, ait dû être aussi glaciale que le sang brûlant de l’espèce…

Il faut se rappeler que le christianisme est né dans un monde qui sombrait – sombrant momentanément dans un abîme de sauvagerie. Et il fut presque la seule force à chercher à enrayer cette débâcle. Lui seul cherchait à maintenir la civilisation en vie. Il a échoué. Il n’a pu éviter l’échec. Mais, à sa gloire, il a au moins essayé…

¶ 8

CEPENDANT, la gloire d’avoir tenté de sauver le monde de la bestialité appartient principalement à un seul élément du christianisme : l’élément nazaréen originel. Et cet élément, il faut s’en souvenir, n’a jamais dominé la foi, sauf durant les années précédant son adhésion au christianisme. Avec l’arrivée de Paul, la lumière de [ p. 299 ] la religion de Jésus commença à s’estomper, et l’éclat de la religion du Christ rayonna sur tout. Pourtant, si la lumière de Galilée s’est estompée, si elle s’est un temps réduite à une simple étincelle persistante, elle ne s’est jamais complètement éteinte. Pendant de longs siècles, elle y couva, à peine vivante, à peine entretenue. La religion du Christ, compromettante, théologisante et organisatrice d’Églises, flamboya sans être contestée. En Occident, elle donna naissance au Saint-Empire romain germanique, cette pathétique parodie qui n’a jamais été ni sainte, ni romaine, ni impériale. En Orient, elle créa un ramassis de sectes nées de divergences absurdes quant à la nature métaphysique du Christ… Puis, lentement, cette étincelle oubliée commença à s’allumer à nouveau. Une incursion dévastatrice des Huns et des Sarrasins raviva l’étincelle. Comme jamais auparavant en six siècles, les chrétiens recommencèrent à penser à leur Sauveur souffrant. Et, tel un incendie incontrôlable, l’espoir se répandit en Europe que l’an mille verrait le retour du Rédempteur.

L’an Mil passa et aucun Rédempteur ne vint, mais l’Europe fut néanmoins un peu rachetée. Son esprit s’apaisa et sa vie s’approfondit. La soif de salut devint trop forte et aiguë pour être apaisée par de simples rituels. Les hommes se détournèrent de ce que l’Église du Christ s’obstinait à leur offrir et commencèrent à tâtonner pour trouver l’Évangile de Jésus. Ils se mirent à lire les Écritures dans leurs langues d’origine, et ce faisant, ils commencèrent enfin à constater à quel point l’Église s’était éloignée de la vérité originelle. Ils découvrirent enfin avec quelle impudence les prêtres avaient substitué le rite au droit, avec quelle flagrante ritualisation de toute morale. Des sectes hérétiques surgirent partout, et les autorités [ p. 300 ] cléricales s’alarmèrent. Despotiques, elles publièrent des proclamations interdisant aux laïcs de consulter la Bible, et au clergé de l’interpréter autrement que conformément à la tradition de l’Église. Ils instituèrent alors l’Inquisition pour veiller à ce que l’interdiction soit respectée.

Mais la Bible fut lue malgré tout. Inquisitions, croisades et massacres restèrent vains. La flamme de l’hérésie brûlait toujours, et même une mer de sang ne suffisait pas à l’éteindre. Au XIVe siècle, Wycliffe semait le chaos en Angleterre ; au XVe siècle, Jean Huss poursuivit sa route en Bohême ; au XVIe siècle, Luther, Zwingli et Calvin menèrent la révolte protestante dans toute l’Europe du Nord. Dès lors, l’Église catholique cessa d’être catholique, même en Occident. Les terres passèrent les unes après les autres aux mains des hérétiques, et la chrétienté européenne fut scindée en deux.

Mais il ne faut pas croire que le protestantisme ait jamais été purement nazaréen dans son esprit, pas plus que le catholicisme n’ait jamais été résolument paulinien. (L’évêque Laud, au XVIIe siècle, était protestant, tandis que saint François d’Assise, au XIIIe siècle, était catholique…) Le protestantisme englobe tous les types de pensée et d’organisation religieuses, de l’anglicanisme de la « haute Église » au quakerisme aux principes élevés, du méthodisme extatique à l’unitarisme résolument intellectuel. Ce n’est que lentement, et avec beaucoup de peine, que le protestantisme lui-même se défait de la religion du Christ. Ce n’est que lentement, très lentement, qu’il revient à la religion de Jésus…

Et c’est avec ce mot que nous devons terminer le récit de ce qui s’est passé en Europe. L’histoire du christianisme est longue [ p. 301 ] et déroutante, car elle s’étend sur vingt siècles et est écrite en cent langues. C’est en partie une histoire de rapacité et d’amertume presque incroyables, de guerres et d’intrigues incessantes, et d’égoïsme bas et cupide. Mais c’est surtout une histoire de bonté merveilleuse et de grâce salvatrice. Bien que l’Église du Christ puisse être coupable d’un mal indicible et indicible, la religion de Jésus, qui est la petite lumière qui scintille derrière ce boisseau ecclésiastique, a accompli un bien suffisant pour décupler ce mal. Car elle a rendu la vie vivable à d’innombrables millions d’âmes harcelées. Elle a pris riches et pauvres, savants et ignorants, blancs, rouges, jaunes et noirs – elle les a tous pris et a tenté de leur montrer la voie du salut. À tous ceux qui souffrent, il a tendu un baume ; à tous ceux qui sont en détresse, il a offert la paix. À tous, sans distinction, il a dit : Jésus est mort pour vous ! À toute créature humaine sur terre, il a dit : Vous aussi, vous pouvez être sauvés ! Et c’est là que réside la plus haute vertu du christianisme. Il a contribué à rendre les faibles forts et les déprimés heureux. Il a apaisé la peur qui hurle au cœur de l’homme et anéanti l’inquiétude qui ronge son âme. En un mot, il a fonctionné, dans une certaine mesure…

¶ Remarques

Ceux qui se souviennent de la description du Taurobole païen donnée dans le chapitre sur Rome trouveront ce bon hymne chrétien profondément suggestif :

« Il y a une fontaine remplie de sang

Tiré des veines d’Emmanuel ;

Et les pécheurs plongés sous ce flot

Perdez toutes leurs taches de culpabilité. » ↩︎