[ p. 225 ]

¶ I

Sous un soleil éclatant, le vieux village de pêcheurs de Yaidzu possède un charme particulier, celui de ses couleurs neutres. Tel un lézard, il prend les teintes grises de la côte rugueuse et grise sur laquelle il repose, s’incurvant le long d’une petite baie. Il est protégé des fortes vagues par un extraordinaire rempart de rochers. Ce rempart, au bord de l’eau, est construit en forme de terrasses en gradins ; les pierres arrondies qui le composent sont maintenues en place par une sorte de vannerie tressée entre des rangées de pieux profondément enfoncés dans le sol, chaque rangée de pieux soutenant chaque niveau. Du haut de la structure, vers la terre, le regard s’étend sur toute la ville : un vaste espace aux toits de tuiles grises et aux poutres grises usées par les intempéries, avec çà et là une pinède [ p. 226 ]marquant l’emplacement d’une cour de temple. Au large, par-dessus des lieues d’eau, s’offre une vue grandiose : une chaîne de pics bleus et déchiquetés se dessinant à l’horizon, telles de prodigieuses améthystes, et au-delà, à gauche, le glorieux spectre du Fuji, dominant tout. Entre la digue et la mer, pas de sable, seulement une pente grise de pierres, principalement des rochers ; et ceux-ci roulent avec le ressac, si bien qu’il est pénible de tenter de passer les brisants par une journée agitée. Si vous êtes un jour frappé par une vague de pierres, comme cela m’est arrivé à plusieurs reprises, vous n’oublierez pas de sitôt l’expérience.

À certaines heures, la majeure partie de cette pente abrupte est occupée par des rangées d’embarcations étranges : des bateaux de pêche d’une forme particulière à la région. Ils sont très grands, capables de transporter quarante ou cinquante hommes chacun ; ils ont des proues étrangement hautes, auxquelles sont généralement attachées des amulettes bouddhistes ou shintô (mamori ou shugo). Une forme courante d’amulettes shintô écrites (shugo) est fournie à cet effet par le temple de la déesse du Fuji : le texte se lit comme suit : Fuji-san chôjô Sengen-gu dai-gyô manzoku, ce qui signifie que le propriétaire du bateau s’engage, en cas de chance à la pêche, à accomplir de grandes cérémonies en l’honneur de la divinité dont le sanctuaire se trouve au sommet du Fuji.

Dans chaque province côtière du Japon, et même dans les différents villages de pêche d’une même province, les formes des bateaux et des instruments de pêche sont propres au district ou au village. On constate même parfois que des villages, distants de quelques kilomètres, fabriquent des filets ou des bateaux de types aussi différents que pourraient l’être les inventions de races vivant à des milliers de kilomètres de distance. Cette étonnante variété peut être due, dans une certaine mesure, au respect des traditions locales, au conservatisme pieux qui préserve les enseignements et les coutumes ancestraux inchangés depuis des siècles. Mais elle s’explique mieux par le fait que différentes communautés pratiquent différents types de pêche ; et les formes des filets ou des bateaux fabriqués, en un lieu donné, sont susceptibles de révéler, après examen, les inventions d’une expérience particulière. Les grands bateaux Yaidzu illustrent ce fait. Ils ont été conçus pour les besoins particuliers de l’industrie de la pêche Yaidzu, qui fournit du katsuo séché (bonite) à toutes les régions de l’Empire. et il était nécessaire qu’ils soient capables de naviguer sur une mer très agitée. Les mettre à l’eau ou les sortir de l’eau est un travail pénible, mais tout le village y contribue. Une sorte de cale de halage est improvisée en un instant en posant des cadres de bois plats sur la pente en ligne ; et sur ces cadres, les bateaux à fond plat sont hissés vers le haut ou vers le bas au moyen de longues cordes. Vous verrez une centaine de personnes ou plus ainsi occupées à déplacer un seul bateau, hommes, femmes et enfants tirant ensemble, au rythme d’un curieux chant mélancolique. À l’arrivée d’un typhon, les bateaux sont déplacés loin dans les rues. Il y a beaucoup de plaisir à aider à un tel travail ; et si vous êtes un étranger, les pêcheurs récompenseront peut-être vos efforts en vous montrant les merveilles de leur mer : des crabes aux pattes d’une longueur étonnante, des poissons-ballons qui se gonflent de la manière la plus absurde, et diverses autres créatures aux formes si extraordinaires que vous pouvez à peine les croire naturelles sans les toucher.

Les grands bateaux, avec des textes sacrés à leur proue, ne sont pas les objets les plus étranges de la plage. Plus remarquables encore sont les paniers à appâts en bambou fendu : des paniers de six pieds de haut et de dix-huit pieds de diamètre, percés d’un petit trou dans leur partie supérieure en forme de dôme. Rangés le long de la digue pour sécher, on pourrait, de loin, les prendre pour des habitations ou des huttes. On voit ensuite de grandes ancres en bois, en forme de socs de charrue et ferrées de métal ; des ancres en fer, à quatre pattes ; de prodigieux maillets en bois, utilisés pour enfoncer des pieux ; et divers autres instruments, encore plus insolites, dont on ne peut même pas imaginer l’utilité. L’indescriptible étrangeté antique de toute chose vous donne cette étrange sensation d’éloignement, de lointain dans le temps et l’espace, qui fait douter de la réalité du visible. Et la vie de Yaidzu est assurément celle d’il y a plusieurs siècles. Les habitants sont, eux aussi, ceux du vieux Japon : francs et bienveillants comme des enfants – de bons enfants –, honnêtes jusqu’à l’extrême, innocents du monde extérieur, fidèles aux anciennes traditions et aux dieux anciens.

¶ II

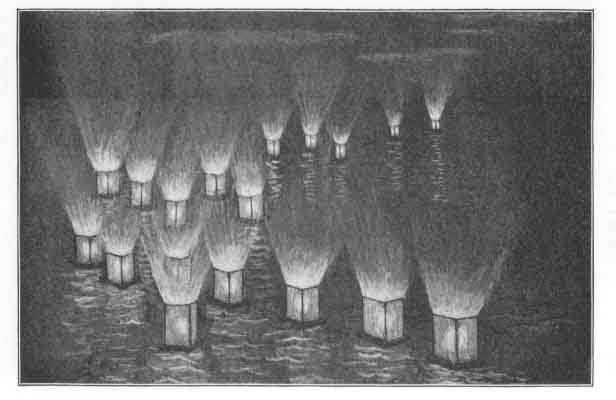

Je me trouvais à Yaidzu pendant les trois jours du Bon, ou Fête des Morts, et j’espérais assister à la magnifique cérémonie d’adieu du troisième et dernier jour. Dans de nombreuses régions du Japon, les fantômes sont équipés de navires miniatures pour leur voyage : de petites maquettes de jonques ou de bateaux de pêche, chacune contenant des offrandes de nourriture, d’eau et d’encens allumé ; ainsi qu’une minuscule lanterne ou lampe, si le navire fantôme est expédié de nuit. Mais à Yaidzu, seules des lanternes sont mises à flot ; et on m’a dit qu’elles seraient lancées après la tombée de la nuit. Minuit étant l’heure habituelle ailleurs, j’ai supposé que c’était aussi l’heure des adieux à Yaidzu ; et je me suis imprudemment laissé aller à une sieste après le souper, espérant me réveiller à temps pour le spectacle. Mais à dix heures, lorsque je retournai à la plage, tout était fini et tout le monde était rentré. Au-dessus de l’eau, j’aperçus une sorte de long essaim de lucioles : les lanternes dérivant vers le large en procession ; mais elles étaient déjà trop loin pour être distinguées, sauf comme des points de lumière colorée. J’étais très déçu : j’avais l’impression d’avoir paresseusement manqué une occasion qui pourrait ne jamais se représenter, car ces vieilles coutumes du Bonheur disparaissent rapidement. Mais l’instant d’après, il me vint à l’esprit que je pouvais très bien me risquer à nager jusqu’aux lumières. Elles avançaient lentement. Je laissai tomber ma robe sur la plage et plongeai. La mer était calme et magnifiquement phosphorescente. Chaque coup de pagaie allumait un jet de feu jaune. Je nageai vite et rattrapai le dernier des lanternes beaucoup plus tôt que je ne l’espérais. Je sentais qu’il serait malhonnête d’intervenir dans les petites embarcations, ou de les détourner de leur cours silencieux : je me contentai donc de rester près de l’une d’elles, et d’en étudier les détails.

LES LUMIÈRES DES MORTS

La structure était très simple. Le fond était une planche épaisse, parfaitement carrée, mesurant environ 25 cm de diamètre. Chacun de ses angles supportait un mince bâton d’environ 38 cm de haut ; et ces quatre montants, réunis par le haut par des traverses, soutenaient les côtés en papier. Sur la pointe d’un long clou, enfoncé au centre du fond, était fixée une bougie allumée. Le dessus était laissé ouvert. Les quatre côtés présentaient cinq couleurs différentes : bleu, jaune, rouge, blanc et noir ; ces cinq couleurs symbolisaient respectivement l’Éther, le Vent, le Feu, l’Eau et la Terre, les cinq éléments bouddhistes métaphysiquement identifiés aux Cinq Bouddhas. L’un des panneaux de papier était rouge, un bleu, un jaune ; et la moitié droite du quatrième panneau était noire, tandis que la moitié gauche, incolore, représentait le blanc. Aucun kaimyô n’était inscrit sur aucun des transparents. À l’intérieur de la lanterne, il n’y avait que la bougie vacillante.

J’observais ces frêles formes lumineuses dériver dans la nuit, et à mesure qu’elles dérivaient, se dispersant, sous l’impulsion du vent et des vagues, de plus en plus loin les unes des autres. Chacune, avec son frémissement de couleurs, semblait une vie effrayée, tremblante sur le courant aveugle qui la portait vers les ténèbres extérieures… Ne sommes-nous pas nous-mêmes comme des lanternes lancées sur une mer plus profonde et plus obscure, nous séparant toujours plus les unes des autres à mesure que nous dérivons vers l’inévitable dissolution ? Bientôt, la lumière de la pensée en chacune s’éteint : alors les pauvres corps, et tout ce qui reste de leurs belles couleurs, doivent se fondre à jamais dans le Vide incolore…

Même au moment de cette réflexion, je commençai à douter d’être vraiment seul, à me demander s’il n’y avait pas quelque chose de plus qu’un simple frémissement de lumière dans la chose qui se balançait à côté de moi : une présence qui hantait la flamme mourante et observait celui qui l’observait. Un léger frisson glacial me parcourut, peut-être un frisson glacial surgissant des profondeurs, peut-être seulement le murmure d’une imagination fantomatique. De vieilles superstitions [ p. 233 ]de la côte me revinrent en mémoire, de vagues avertissements de danger au temps du passage des Âmes. Je songeai que si un malheur m’arrivait là-bas dans la nuit, mêlant, ou semblant m’immiscer, dans les lumières des Morts, je deviendrais moi-même le sujet d’une future légende étrange… Je murmurai la formule bouddhiste d’adieu – aux lumières – et me précipitai vers le rivage.

En touchant de nouveau les pierres, je fus surpris de voir deux ombres blanches devant moi ; mais une voix bienveillante, me demandant si l’eau était froide, me rassura. C’était la voix de mon ancien propriétaire, Otokichi le poissonnier, qui était venu me chercher, accompagné de sa femme.

« Juste agréablement frais », répondis-je en enfilant ma robe pour rentrer chez eux avec eux.

« Ah », dit la femme, « il ne fait pas bon sortir là-bas la nuit du Bon ! »

« Je ne suis pas allé bien loin », répondis-je ; « je voulais seulement regarder les lanternes. »

« Même un Kappa se noie parfois », protesta Otokichi. « Il y avait un homme de ce genre

[1. Voici un proverbe courant : Kappa mo oboré-shini. Le Kappa est un gobelin des eaux, hantant particulièrement les rivières.] [ p. 234 ]village qui a nagé jusqu’à chez lui sur une distance de sept ri, par mauvais temps, après que son bateau eut été brisé. Mais il s’est noyé par la suite.

Sept ri, c’est un peu moins de dix-huit milles. J’ai demandé si l’un des jeunes hommes de la colonie pouvait en faire autant.

« Sûrement certains », répondit le vieil homme. « Il y a beaucoup de bons nageurs. Tous nagent ici, même les petits enfants. Mais quand les pêcheurs nagent comme ça, c’est uniquement pour sauver leur vie. »

« Ou faire l’amour », ajouta la femme, « comme la fille Hashima. »

« Qui ? » demandai-je.

« La fille d’un pêcheur », dit Otokichi.

Elle avait un amant à Ajiro, à plusieurs ri de distance ; elle nageait jusqu’à lui la nuit et revenait le matin. Il laissait une lumière allumée pour la guider. Mais par une nuit noire, la lumière fut négligée, ou même éteinte ; elle s’égara et se noya… L’histoire est célèbre à Idzu.

— « Ainsi », me dis-je, « en Extrême-Orient, c’est la pauvre Héro qui nage. Et quelle aurait été, dans de telles circonstances, l’estimation occidentale de Léandre ? »

[ p. 235 ]

¶ III

Habituellement, à l’époque du Bon, la mer devient agitée ; et je ne fus pas surpris de constater le lendemain matin que le ressac était fort. Il s’intensifia toute la journée. En milieu d’après-midi, les vagues étaient devenues magnifiques ; je m’assis sur la digue et les observai jusqu’au coucher du soleil.

C’était un long et lent roulis, massif et redoutable. Parfois, juste avant de se briser, une houle imposante craquait sur toute sa longueur verte avec un tintement de verre frémissant ; puis elle retombait et s’aplatissait dans un grondement qui faisait trembler le mur sous mes pieds… Je pensais au grand général russe défunt qui faisait déferler son armée comme une mer, vague après vague d’acier, tonnerre après tonnerre… Il n’y avait encore presque pas de vent ; mais le temps devait être violent ailleurs, et les vagues s’intensifiaient sans cesse. Leur mouvement fascinait. Quelle complexité indescriptible pour un tel mouvement, et pourtant combien éternellement nouveau ! Qui pourrait en décrire ne serait-ce que cinq minutes ? Aucun mortel n’a jamais vu deux vagues se briser exactement de la même manière.

[ p. 236 ]

Et probablement aucun mortel n’a jamais regardé l’océan rouler ou entendu son tonnerre sans se sentir grave. J’ai remarqué que même les animaux – chevaux et vaches – deviennent méditatifs en présence de la mer : ils restent là, fixent et écoutent, comme si la vue et le son de cette immensité leur faisaient oublier tout le reste du monde.

Il existe un dicton populaire côtier : « La mer a une âme et entend. » Et le sens s’explique ainsi : Ne parlez jamais de votre peur lorsque vous avez peur en mer ; si vous dites que vous avez peur, les vagues s’élèveront soudain plus haut… Cette imagination me semble tout à fait naturelle. Je dois avouer que, que je sois dans la mer ou sur elle, je ne peux me persuader pleinement qu’elle n’est pas vivante, qu’elle n’est pas une puissance consciente et hostile. La raison, pour l’instant, ne peut rien contre cette fantaisie. Pour pouvoir imaginer la mer comme une simple étendue d’eau, il me faut me trouver à une certaine hauteur d’où ses plus fortes vagues n’apparaissent que comme un lent et indolent ruissellement de minuscules ondulations.

Mais l’imagination primitive peut être éveillée encore plus fortement dans l’obscurité qu’en plein jour. Comme les étincelles et les scintillements de la marée semblent vivants lors des nuits de phosphorescence ! Comme le subtil changement des teintes de sa flamme froide est reptilien ! Plongez dans une telle mer nocturne ; ouvrez les yeux dans l’obscurité bleu-noir et observez l’étrange jaillissement de lumières qui accompagne chacun de vos mouvements : chaque point lumineux, vu à travers le flot, ressemble à l’ouverture et à la fermeture d’un œil ! À un tel moment, on se sent véritablement enveloppé par une sensibilité monstrueuse, suspendu au sein d’une substance vitale qui sent, voit et veut de la même manière en toutes parties, un fantôme infini, doux et froid.

¶ IV

Je restai longtemps éveillé cette nuit-là, à écouter le grondement du tonnerre et le fracas de la puissante marée. Plus profond que ces secousses sonores distinctes et que le déferlement des vagues plus proches, résonnait la basse du ressac lointain – un murmure incessant et abyssal qui faisait trembler le bâtiment – un son qui, à l’imagination, ressemblait au piétinement d’une cavalerie infinie, à la masse d’une artillerie incalculable, à la déferlante, venue du lever du soleil, d’armées immenses comme le monde.

[ p. 238 ]

Je me suis alors mis à penser à la vague terreur avec laquelle j’avais écouté, enfant, la voix de la mer ; et je me suis souvenu que, par la suite, sur différentes côtes et dans différentes parties du monde, le bruit des vagues avait toujours ravivé cette émotion enfantine. Certes, cette émotion était plus ancienne que moi, de plusieurs milliers de siècles, la somme héritée d’innombrables terreurs ancestrales. Mais bientôt, la conviction m’est venue que la peur de la mer ne pouvait représenter qu’un élément de la crainte immense suscitée par sa voix. Car, tandis que j’écoutais cette marée sauvage de la côte de Suruga, je distinguais presque tous les sons de la peur connus de l’homme : non seulement les bruits d’une bataille terrible, de volées interminables, de charges incommensurables, mais aussi les rugissements des bêtes, les crépitements et les sifflements du feu, le grondement des tremblements de terre, le tonnerre des ruines, et, par-dessus tout cela, une clameur continuelle, comme des cris et des hurlements étouffés, ces voix que l’on dit être celles des noyés. Terrible horreur du tumulte, combinant tous les échos imaginables de fureur, de destruction et de désespoir !

Et je me disais : « Est-il étonnant que la voix de la mer nous rende sérieux ? » [ p. 239 ] À ses multiples énonciations doivent répondre toutes les vagues de peur immémoriale qui se meuvent dans la mer plus vaste de l’expérience de l’âme. L’abîme appelle l’abîme. L’abîme visible appelle cet abîme invisible de l’être de cidre dont le flot a fait de nous les fantômes.

C’est pourquoi il y a sûrement plus qu’un peu de vérité dans l’ancienne croyance selon laquelle la parole des morts est le rugissement de la mer. Vraiment, la peur et la douleur du passé des morts nous parlent dans cette profonde crainte obscure que le rugissement de la mer éveille.

Mais il y a des sons qui nous émeuvent bien plus profondément que la voix de la mer, et de manières plus étranges, des sons qui nous rendent parfois sérieux, et très sérieux, les sons de la musique.

La grande musique est une tempête psychique, qui agite en nous jusqu’à une profondeur inimaginable le mystère du passé. Ou bien, on pourrait dire qu’elle est une incantation prodigieuse, chaque instrument, chaque voix faisant appel séparément à des milliards de souvenirs prénatals. Il y a des sons qui évoquent tous les fantômes de la jeunesse, de la joie et de la tendresse ; il y a des sons qui évoquent toutes les douleurs fantomatiques des passions éteintes ; il y en a qui ressuscitent toutes les sensations éteintes de majesté, de puissance et de gloire, toutes les exultations éteintes, toutes les magnanimités oubliées. L’influence de la musique peut bien paraître inexplicable à l’homme qui rêve oisivement que sa vie a commencé il y a moins de cent ans ! Mais le mystère s’éclaircit pour quiconque apprend que la substance du Soi est plus ancienne que le soleil. Il découvre que la musique est une nécromancie ; il sent qu’à chaque ondulation de mélodie, à chaque vague d’harmonie, répond en lui, de la mer de la mort et de la naissance, un tourbillon incommensurable de plaisir et de douleur anciens.

Plaisir et douleur : ils se mêlent toujours dans la grande musique ; c’est pourquoi la musique peut nous émouvoir plus profondément que la voix de l’océan ou toute autre voix. Mais dans l’expression plus vaste de la musique, c’est toujours la tristesse qui en constitue le fond, le murmure des vagues de la Mer de l’Âme… Étrange de penser à l’immensité de la somme de joies et de souffrances qui a dû être éprouvée avant que le sens de la musique puisse se développer dans le cerveau de l’homme !

On dit quelque part que la vie humaine est la musique des Dieux, que ses sanglots et ses rires, ses chants, ses cris et ses oraisons, ses cris de joie et de désespoir, ne parviennent jamais aux oreilles des Immortels que comme une parfaite harmonie. . . . C’est pourquoi ils ne pouvaient désirer faire taire les tons de la douleur : cela gâcherait leur musique ! La combinaison, sans les tons d’agonie, se révélerait une discorde insupportable aux oreilles divines.

Et d’une certaine manière, nous sommes nous-mêmes des dieux, car seule la somme des souffrances et des joies d’innombrables vies passées crée en nous, par la mémoire organique, l’extase musicale. Toute la joie et la douleur des générations disparues reviennent nous hanter sous d’innombrables formes d’harmonie et de mélodie. De même, un million d’années après que nous aurons cessé de voir le soleil, la joie et la douleur de nos propres vies passeront avec une musique plus riche dans d’autres cœurs, pour y susciter, l’espace d’un instant mystérieux, un profond et exquis frisson de douleur voluptueuse.