[ p. 7 ]

¶ PARTE I

La muerte de Mahoma y el problema de la sucesión; los partidos; familias de hashimíes, omeyas y abasíes; elección de Abu Bakr; nominación de Umar; su constitución; elección de Uthman; Omeyas en el poder; asesinato de Uthman; origen de los chiítas; elección de Ali; guerra civil; Mu’awiya primer omeya; origen de los jariyíes; sus revueltas; Ibadíes; desarrollo de los chiítas; al-Husayn en Karbala; diferentes teorías constitucionales chiítas; doctrina del Imam oculto; revueltas contra los omeyas; ascenso de los abasíes; Omeyas de Córdoba.

Con la muerte de Mahoma en Medina, en el año 11 de la Hégira (632 d.C.), la comunidad del Islam se enfrentó a tres grandes cuestiones. De la existencia de una de ellas eran conscientes, al menos en su forma inmediata; las otras aún no se habían planteado en el futuro. Tenían la necesidad de elegir un líder que ocupara el lugar del Profeta de Dios y, de ese modo, fijar para siempre cuál sería la naturaleza del Estado musulmán. Mahoma no había designado a ningún Josué; a diferencia de Moisés, había muerto sin dar ninguna orientación sobre el hombre que debía asumir y llevar adelante su obra. Si podemos imaginar al pueblo de Israel abandonado de esa [8] manera indefenso al otro lado del Jordán, con el curso de la conquista que debía seguir abriéndose ante ellos, tendremos una idea bastante exacta de la situación del Islam cuando Mahoma soltó las riendas. Ciertamente, el pueblo del Islam tenía poca noción de lo que implicaba el gran precedente que estaban a punto de establecer, pero, sin embargo, allí está, en el primer concilio electivo que convocaron, el comienzo de todas las confusiones, rivalidades e incertidumbres que debían limitar y finalmente destruir la sucesión de los Comandantes de los Creyentes.

Mahoma había gobernado como un monarca absoluto, un profeta de Dios por derecho propio. No tuvo ningún hijo, aunque si hubiera dejado descendencia no es probable que esto hubiera afectado el resultado directo. Del hijo de Moisés no oímos nada hasta mucho después, y entonces en circunstancias muy sospechosas. El antiguo espíritu libre de los árabes era demasiado fuerte, y como en la Ignorancia (al-jalailiya), como llamaban a la era premusulmana, las tribus habían elegido de vez en cuando a sus jefes, así ahora estaba fijado que en el Islam el líder debía ser elegido por el pueblo. Pero dondequiera que haya una elección, hay partidos; y esta no fue una excepción. De tales partidos podemos contar aproximadamente cuatro. Estaban los primeros creyentes, que habían sufrido con Mahoma en La Meca, lo habían acompañado a al-Madina y habían luchado a su lado durante todas las campañas musulmanas. Estos fueron llamados muhayirs, porque habían hecho con él la Hégira o migración a al-Madina. Luego [9] estaba el partido de los ciudadanos de al-Madina, que lo habían invitado a venir a ellos y le habían prometido lealtad. Estos eran llamados Ansar o Ayudantes. Con el tiempo, veremos que estas dos facciones crecieron juntas y formaron el partido único de los antiguos creyentes originales y Compañeros de Muhammad (sahibs, es decir, todos aquellos que entraron en contacto con el Profeta como creyentes y murieron en el Islam), pero al principio se mantuvieron separados y hubo muchos celos entre ellos. Luego, en tercer lugar, estaba el partido de los conversos recientes que sólo habían abrazado el Islam en el último momento cuando La Meca fue capturada por Muhammad, y no había otra vía de escape para ellos. Eran el partido aristocrático de La Meca y habían luchado contra la nueva fe hasta el final. Por lo tanto, no eran más que creyentes indiferentes y los demás los miraban con algo más que sospecha. Su familia principal descendía de un cierto Omeya, y por lo tanto se los llamaba Omeyas. Habrá mucho acerca de esta familia en la continuación. En cuarto lugar, se estaba formando un partido que podría describirse mejor como legitimista; su teoría era que el liderazgo pertenecía al líder, no porque hubiera sido elegido por la comunidad musulmana, sino porque era su derecho. Había sido designado por Dios de manera tan completa como Mahoma. Esta idea se desarrolló, es cierto, algo más tarde, pero se desarrolló muy rápidamente. Los tiempos eran tales que la impusieron.

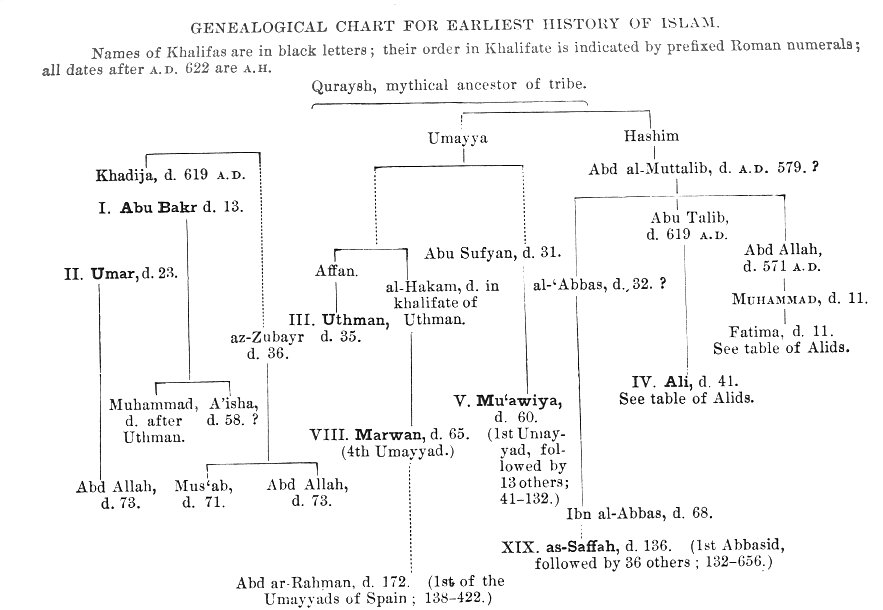

Ésos eran, pues, los partidos que hay que tener en cuenta, pero antes de pasar a los individuos que los integraban, conviene fijar algunas relaciones genealógicas, de modo que podamos rastrear los celos y las intrigas familiares y tribales que tan pronto [10] se trasladarían del pequeño círculo de La Meca y Medina y se librarían en el amplio campo de la historia musulmana. Porque, en verdad, en el desarrollo de ningún otro estado las causas pequeñas han producido efectos tan grandes como aquí. Por ejemplo, puede decirse, en términos generales y, sin embargo, con verdad, que la reclusión de las mujeres musulmanas, con todos sus desastrosos efectos en la actualidad para una población de doscientos millones, se remonta al hecho de que A’isha, la esposa de catorce años de Mahoma, perdió una vez un collar en circunstancias que los chismosos de la época consideraron sospechosas. En cuanto al punto que nos ocupa, es bastante seguro que la historia musulmana durante varios cientos de años estuvo condicionada y motivada por las disputas de las familias mecanicas. La genealogía que acompaña a este texto nos dará el punto de partida necesario. El antepasado mítico es Quraysh; de ahí el nombre de la tribu, «los Quraysh» o «Quraysh». Dentro de la tribu, las dos familias más importantes son las de Hashim y Umayya; sus rivalidades por la sucesión del Profeta ocupan el primer siglo y medio de la historia musulmana, y la historia inmediatamente preislámica de La Meca está igualmente llena de una disputa entre ellas por la custodia de la Kaaba y el cuidado de los peregrinos a ese santuario. No es necesario que consideremos aquí si esta historia anterior es real o un reflejo de los tiempos musulmanes posteriores. La siguiente división importante es la que existe entre las familias de al-Abbas y Abu Talib, los tíos del Profeta. De uno descendieron los abasíes, como cuyo heredero legal el sultán del Imperio otomano reclama ahora el califato, y de

[ p. 11 ]

[ p. 12 ]

[ p. 13 ]

la otra las diferentes líneas conflictivas de los chiítas, cuyas complejidades pronto tendremos que afrontar.

En este primer concilio electivo, la elección recayó en Abu Bakr, un hombre que se distinguía por su piedad y su afecto y estrecha intimidad con Mahoma. Era el padre de la esposa favorita de Mahoma, Aisha, y unos dos años más joven que su yerno. Era, además, uno de los primeros creyentes y es evidente que esto, unido a su avanzada edad, siempre respetada en Arabia, contribuyó en gran medida a asegurar su elección. Sin embargo, su elección no se produjo sin una lucha en la que se hicieron claramente visibles los elementos que más tarde desembocaron en el cisma absoluto y la revolución. La escena, tal como se puede reconstruir a partir de los historiadores árabes, es curiosamente sugestiva de los métodos de la política moderna. Tan pronto como se aseguró que el Profeta, la mano que había mantenido unidos todos esos intereses enfrentados, estaba realmente muerto, se convocó una convención de los líderes del pueblo. Allí la lucha se agravó tanto entre los Ansar, los Muhayirs y los aristócratas musulmanes de la casa de los Omeyas, que casi llegaron a las manos. De repente, en medio del tumulto, Umar, un hombre de carácter y decisión, «apresuró la convención» al dar solemnemente a Abu Bakr el apretón de manos de la lealtad. El hecho consumado fue reconocido –como siempre ha sucedido en el Islam– y al día siguiente la masa general del pueblo juró lealtad al primer Califa, literalmente Sucesor, de Mahoma.

A su muerte, en el año 13 de la Hégira (634 d.C.), le siguió Omar. Su elección transcurrió tranquilamente. Había sido nominado por Abu Bakr [14] y no quedaba más remedio que que el pueblo confirmara esa nominación. Así pues, se introdujo un segundo principio -o más bien un precedente- además del de la simple elección. Se reconocía al califa un cierto derecho a nominar a su sucesor, siempre que eligiera a alguien adecuado y elegible en otros aspectos. A diferencia de Cromwell en un caso similar, Abu Bakr no nombró a uno de sus propios hijos, sino al hombre que había sido su mano derecha y que, según él, podría construir mejor el Estado. Su previsión quedó demostrada por el acontecimiento, y Omar resultó ser el segundo fundador del Islam por su genio como gobernante y organizador y su abnegación como hombre. Gracias a sus generales, se tomaron Damasco y Jerusalén, se aplastó a Persia en las grandes batallas de al-Qadisiya y Nahawand, y se conquistó Egipto. También fue el organizador del Estado musulmán, y será conveniente describir parte de su sistema, tanto por su propio interés como para señalar el contraste con el de sus sucesores. Vio claramente cuáles eran las condiciones en las que debían trabajar los musulmanes, e ideó un plan, evidentemente basado en los métodos persas de gobierno, que, al menos por el momento, era perfecto en su estilo.

Los elementos del problema eran simples. Había una oleada de árabes que salían de Arabia y arrasaban con todo lo que encontraban a su paso. Para que el Islam pudiera existir, había que retenerlos como instrumento de conquista. Así pues, había que impedirles que se establecieran en las ricas tierras de las que se habían apoderado, que se convirtieran en agricultores, comerciantes, etc., y que perdieran así [15] su identidad entre los demás pueblos. Había que preservar a toda la estirpe árabe como una casta guerrera para luchar en las batallas de Dios. Esto se garantizaba mediante una reglamentación que establecía que ningún musulmán podía poseer nuevas tierras. Cuando se conquistaba un país, la tierra se dejaba a sus poseedores anteriores con el deber de pagar una renta elevada al estado musulmán y, además, de proporcionar forraje, alimentos, ropa y todo lo necesario al campamento musulmán que los custodiaba. Estos campamentos, o más bien ciudades-campamento, estaban dispersos por los países conquistados y eran prácticamente asentamientos de musulmanes in partibus infidelium. El deber de estos musulmanes era ser únicamente soldados. El Estado les daba de comer y les vistió, y el dinero que entraba en el tesoro público, consistente en el botín o en las rentas de las tierras conquistadas (kharaj), o el impuesto por habitante que se cobraba a todos los no musulmanes (jizya), se repartía regularmente entre ellos y los demás creyentes. Si un no musulmán abrazaba el Islam, ya no pagaba el impuesto por habitante, sino que la tierra que poseía anteriormente se repartía entre sus antiguos correligionarios, que eran responsables ante el Estado. Él, por su parte, recibía su parte del dinero público, que se distribuía regularmente. En Arabia no se permitía vivir a ningún no musulmán, sino que se preservaba, si se nos permite la expresión, como caldo de cultivo para los defensores de la fe y como suelo sagrado que no debía ser contaminado por el pie de un incrédulo. Se puede ver fácilmente cuáles debieron ser los resultados de semejante sistema. El pueblo musulmán entero fue retenido como una gigantesca máquina de combate, y los pueblos conquistados fueron nuevamente máquinas para proveerlo con lo que necesitaba. El sistema era comunista, pero a favor de una casta especial. Los otros -los [16] pueblos conquistados- fueron aplastados bajo sus cargas. Sin embargo, no podían vender sus tierras y abandonar el país; no había nadie que las comprara. Los musulmanes no lo harían, y sus correligionarios tampoco, porque con ellas se fue el impuesto territorial.

Tal era, en esencia, la constitución de Umar, famosa para siempre en la tradición musulmana. Se mantuvo en pie durante poco tiempo y no habría podido mantenerse durante mucho tiempo; pero la causa de su derrocamiento fue política y no socioeconómica. Con el siguiente califa y los cambios que le siguieron, se vino abajo, en gran parte. La elección de Umar como califato había sido evidentemente dictada por una consideración de su posición como uno de los primeros creyentes y como yerno del Profeta. El partido de los primeros creyentes había logrado así dos veces elegir a su candidato. Pero con la muerte de Umar en el año 23 de la Hégira (644 d.C.), el partido aristocrático mecano de la familia de los Omeyas, que había luchado durante tanto tiempo contra Mahoma y sólo había aceptado el Islam cuando su causa estaba perdida sin esperanza, tuvo por fin una oportunidad. Umar no dejó instrucciones sobre su sucesor. Parece que no tenía ninguna certeza sobre quién era el hombre más adecuado para asumir la responsabilidad, y cuando su hijo trató de instarlo a que nombrara a un califa, se dice que dijo: «Si yo nombro a un califa, Abu Bakr nombró a un califa; y si dejo al pueblo sin guía, también lo hizo el Apóstol de Dios». Pero también hay una historia que dice que después de un vano intento de persuadir a uno de los [17] Compañeros para que se dejara nominar, nombró un consejo electivo de seis para que hiciera la elección después de su muerte bajo condiciones estrictas, que se arruinaron por la presión de las circunstancias. Los Omeyas lograron llevar a cabo la elección de Uthman, uno de sus familiares, un hombre anciano y también yerno de Mahoma, quien por rara suerte para ellos era un creyente primitivo. Después de su elección pronto fue evidente que iba a gobernar como omeya y no como musulmán. Durante generaciones, como ya se ha dicho, en La Meca se había producido, según la tradición, una lucha continua por la preeminencia entre las familias de los Omeyas y de los Hashim. Con la victoria de Mahoma y la elección de los dos primeros califas, la casa de los Hashim había triunfado, pero los conquistadores habían tenido que trabajar constantemente para eliminar todas las distinciones y fricciones tribales y familiares y conseguir que todos los árabes se consideraran unos a otros como hermanos musulmanes. Ahora, con un califa de la casa de los Omeyas, todo eso había desaparecido y era evidente que Uthman, un hombre piadoso y débil en manos de sus enérgicos parientes, estaba a punto de llegar a un punto en el que el Estado no existiría para los musulmanes, sino para los omeyas. Su espíritu maligno era su primo Marwan ibn al-Hakam, a quien había nombrado secretario y que con el tiempo se convirtió en el cuarto califa omeya. El padre de este hombre, [ p. 18 ] al-Hakam ibn al-As, aceptó el Islam en el último momento, cuando la Meca fue capturada, y, después, fue desterrado por Mahoma por traición. No se le permitió regresar hasta el reinado de Uthman, y su hijo, nacido después de la Hégira, fue el más activo defensor de las reivindicaciones omeyas. Bajo la constante presión familiar, Uthman destituyó a los gobernadores de las provincias que habían sufrido con Mahoma y luchado en el Camino de Dios (sabil Allah), y puso en su lugar a sus propios parientes, que habían abrazado la fe más tarde. Rompió la Constitución de Umar y regaló grandes extensiones de tierras estatales. Se extendió el sentimiento de que a los ojos del Califa un omeya no podía hacer nada malo, y los propios omeyas no eran reticentes a dar ejemplo. Para los muhayirs y los ansar eran paganos impíos, y probablemente los muhayirs y los ansar tenían razón. Finalmente, la indignación ya no pudo contenerse. En las ciudades-campamento de al-Kufa y al-Basora, en Egipto y, por último, en la propia al-Madina, estallaron insurrecciones. Allí, en el año 35 de la Hégira (655 d. C.), Uthman cayó bajo las dagas de los conspiradores dirigidos por un tal Mahoma, hijo de Abu Bakr, pero un fanático religioso extrañamente diferente de su padre, y se preparó el terreno para una larga guerra civil. En la confusión que siguió al hecho, llegó la oportunidad del partido legitimista, y Alí, el primo y yerno del Profeta, fue elegido.

Afortunadamente, ésta no es una historia del Islam, sino de las instituciones políticas musulmanas, y, por lo tanto, no es necesario analizar las múltiples y contradictorias historias que se cuentan sobre los acontecimientos de esta época. Evidentemente, han sido cuidadosamente redactadas en interés de la ortodoxia posterior y para proteger el carácter de los hombres cuyos descendientes llegaron más tarde al poder. Los alíes construyeron en favor de Alí una narrativa sumamente ingeniosa pero rotundamente ficticia, que abarca toda la historia temprana y lo exhibe como el verdadero califa privado de sus derechos por uno tras otro de los tres primeros, y lo soporta todo con paciencia angelical. Esta [19] varía desde la posición chiíta extrema, que condena a los tres de una sola vez como usurpadores, pasando por una más moderada que se contenta con maldecir a Omar y Uthman, hasta un rechazo exclusivo de Uthman e incluso, en el otro extremo, se satisface con anatematizar a los omeyas posteriores. En este punto, los chiítas se unen al grupo de creyentes ortodoxos, que son todos sectarios de Alí en cierta medida. Sin embargo, esta tendencia ha sido contrarrestada en cierta medida por un espíritu fuertemente católico e irénico que se manifiesta en el Islam. Una vez que una controversia ha terminado y las figuras que la protagonizan se han desvanecido en el pasado, el Islam arroja un velo aún más profundo sobre la controversia misma y glorifica a los actores de ambos lados como padres y doctores de la Iglesia. Se hace un intento de olvidar que habían luchado entre sí tan amargamente, y aferrarse sólo al hecho de que eran musulmanes hermanos. Los chiítas, bien llamados así, porque chia significa secta, nunca han aceptado esto; pero es el uso del Islam ortodoxo, comúnmente llamado sunnita. Una expresión concreta de cualquier resultado alcanzado por el grupo de creyentes a menudo toma la forma de una tradición atribuida a Mahoma. En este caso, es un dicho suyo que dice que diez hombres, especificados por nombre y líderes prominentes en estas primeras disputas, estaban seguros del Paraíso. Además, se ha convertido en un artículo en los credos musulmanes que los Compañeros del Profeta no deben ser mencionados excepto con elogios; y una escuela de teólogos, en su celo por el Califato histórico, incluso prohibió la maldición de Yazid, el asesino de al-Husayn (p. 28 más abajo), y considerado como el peor de todos los Omeyas, porque había sido [20] un Califa en posición plena y regular. Encontraremos este reconocimiento católico de la unidad del Islam una y otra vez.

Abandonando, pues, todo intento de rastrear los detalles y ajustar los aciertos y errores de esta historia, volvamos al hecho fijo de la elección de Alí y el acceso al poder del partido legitimista. Este partido, o partidos, legitimistas, se habían ido desarrollando gradualmente, y sus puntos de vista peculiares y mutuamente discordantes merecen atención. Todos esos puntos de vista glorificaban a Alí, primo de Mahoma y esposo de su hija Fátima, pero sobre bases muy diferentes. No podía dejar de existir el sentimiento de que un descendiente del Profeta debía ser su sucesor, y los hijos de Alí, al-Hasan y al-Husayn, eran sus únicos nietos y los únicos descendientes varones supervivientes. Esto, por supuesto, reflejaba una dignidad en Alí, su padre, y le daba derecho al califato. Una vez más, el propio Alí parece haber causado una gran y difícilmente comprensible impresión en sus contemporáneos. El proverbio corría entre la gente: «No hay espada salvo Dhu-l-faqar, ni juventud salvo Alí». No fue, tal vez, un general tan grande como uno o dos otros de su tiempo, pero se destacó como guerrero en combate singular; fue poeta y orador, pero no estadista. Como uno de los primeros creyentes primitivos, se podría esperar que los muhayirs lo apoyaran, y así lo hicieron; pero el asunto fue mucho más allá, y parece haber despertado un sentimiento de apego personal y devoción diferente del que se le rindió a los califas anteriores. Doctrinas extrañas y místicas flotaban [21] en cuanto a su reivindicación. La idea de la elección fue dejada de lado, y sus seguidores proclamaron su derecho por la voluntad y designación de Dios a la sucesión del Profeta. Como Dios había designado a Mahoma como Profeta, también había designado a Alí como su ayudante en vida y su sucesor en la muerte. Esto se predicó en Egipto ya en el año 32.

Se ve fácilmente que con semejante grupo de seguidores, con tantos elementos, era posible que su elección fuera posible. Y así fue, pero sobre él pesaba una mala sospecha. Se pensaba, y probablemente con razón, que podría haber salvado al anciano Uthman si hubiera querido, e incluso llegaron al extremo de acusarlo de ser artífice y cómplice del asesinato. El suelo estaba hueco bajo sus pies. Además, había otros dos viejos compañeros del Profeta, Talha y az-Zubayr, que creían tener aún más derecho al califato; a ellos se unió A’isha, la esposa favorita de Mahoma, ahora convertida en intrigante consumada, el genio maligno del Islam. Alí había sacado todo el provecho de la conspiración y el asesinato, y era fácil lanzar contra él el grito de venganza por Uthman. Entonces empezó la guerra civil. En la lucha contra Talha y az-Zubayr, Alí salió victorioso. Ambos cayeron en la batalla del Camello (36 d. H.), llamada así por la presencia de Aisha montada en un camello como una jefa de los viejos tiempos. Pero un nuevo elemento estaba por entrar. La gobernación de Siria había estado durante mucho tiempo en manos de Mu’awiya, un omeya, y allí la influencia omeya era suprema. Allí también había crecido un [22] espíritu de indiferencia religiosa, combinado con una preservación del 100% de todas las formas de la fe. Mu’awiya era un estadista por naturaleza, y había moldeado su provincia hasta convertirla en un reino casi independiente. El ejército sirio le era fiel y se podía confiar en que no tendría otros intereses que los suyos. Desde el comienzo del reinado de Alí, había estado esperando el momento oportuno; no había dado su lealtad, sino que había esperado el momento de atacar para vengarse de Uthman y obtener el poder para sí mismo. Llegó el momento y Mu’awiya ganó. Aquí pasamos por alto a la ligera una historia larga y contradictoria. Basta con observar cómo se desarrolló la ironía de la historia, y un hijo de Abu Sufyan, que había hecho tanto para perseguir y oponerse a Mahoma en sus primeros y oscuros días y había sido el último en reconocer su misión, se convirtió en su sucesor y gobernante de su pueblo. Pero con Ali termina la venerada serie de los cuatro «califas que siguieron un camino recto» (al-khulafa ar-rashidun), reverenciados ahora por todos los musulmanes ortodoxos, y comienza la división del Islam en sectas, religiosas y políticas: viene a ser lo mismo.

Los propios omeyas reconocieron claramente que con su ascenso al poder se había producido un cambio en la naturaleza del Estado musulmán. Mu’awiya dijo abiertamente que él era el primer rey del Islam, aunque conservó y utilizó oficialmente el título de califa y comandante de los creyentes. Sin embargo, un cambio de este tipo no podía ser completo ni podía abarcar a todo el pueblo, eso está claro por sí mismo. Durante más de cien años, la casa de los omeyas se mantuvo firme. Siria era sólida con ellos y contaba [ p. 23 ] con el apoyo de muchos estadistas y soldados; pero fuera de Siria y el norte de Arabia no podía contar con ningún sector de la población. Un anticalifa, Abd Allah, hijo de az-Zubayr del que ya hemos oído hablar, mantuvo durante mucho tiempo las ciudades sagradas contra ellos. Sólo en el año 75 de la Hégira (692 d.C.) fue asesinado después de que sus ejércitos asaltaran y tomaran La Meca. El sur de Arabia y Mesopotamia, con sus ciudades de campamento de Kufa y Basora, Persia y Egipto, se rebelaban de vez en cuando. Estos levantamientos iban en una u otra de dos direcciones. Había dos grandes sectas antiomeyas. En una ocasión, en la contienda de Muawiya con Alí, éste hizo caer en la trampa fatal de arbitrar su reclamación al califato. Esto fue fatal, porque Alí se enemistó con algunos de su propio partido y ganó menos que nada del otro lado. Parte del ejército de Alí se separó en protesta y se rebeló, porque él -el califa elegido legítimamente- sometía su reclamación a cualquier sombra de duda. Por otra parte, no podían aceptar a Muawiya, porque lo consideraban un indebidamente elegido y un mero usurpador. Así, se desviaron y se dividieron en innumerables subsectas. Se les llamaba jariyitas (los que salen) porque se apartaban de los demás musulmanes, se negaban a considerarlos musulmanes y se mantenían apartados. Durante siglos siguieron siendo una espina en el costado de toda autoridad establecida. Sus principios eran absolutamente democráticos. Su idea del califato era la antigua de la época de Abu Bakr y Umar. El califa debía ser elegido por toda la comunidad musulmana y podía ser depuesto de nuevo en caso de necesidad. No necesitaba pertenecer a ninguna familia o tribu especial; podía ser un esclavo, siempre que fuera un buen gobernante musulmán. [ p. 24 ] Algunos admitían que una mujer podía ser califa, y otros negaban la necesidad de ningún califa; la congregación musulmana podía gobernarse a sí misma. Sus opiniones religiosas eran de un tono igualmente inflexible y antiguo, pero con eso no tenemos nada que ver ahora.

No cabe duda de que estos hombres eran los verdaderos representantes del antiguo Islam. Reivindicaban la herencia de Abu Bakr y Umar, y su reivindicación era justa. El Islam se había secularizado; la ambición mundana, las luchas fratricidas, el lujo y el pecado habían destruido el antiguo vínculo de hermandad. Así que se separaron y siguieron su propio camino, un camino que sus descendientes siguen todavía en Uman, en el este de África y en Argelia. Los musulmanes ortodoxos, es decir, el conjunto de los musulmanes, les eran más antipáticos que los cristianos o los judíos. Se trataba de «gente de un libro» (ahl kitab), es decir, seguidores de una religión revelada, y el Corán ordenaba tratarlos con bondad. Nunca habían abrazado el Islam y debían ser juzgados y tratados por sus propios méritos. Los musulmanes no jariyitas, por otra parte, eran renegados (murtadds) y debían ser asesinados en cuanto los vieran. Es fácil comprender a qué condujo semejante punto de vista. Su historia estuvo marcada por innumerables revueltas, asesinatos y saqueos. Una y otra vez fueron aplastados y una y otra vez se recuperaron. Eran árabes del desierto, y el desierto siempre estuvo allí como refugio. Es probable, pero aún no se ha demostrado, que junto con las razones políticas de su existencia como secta se mezclaran celos y fricciones tribales; de esto siempre ha habido bastantes y [25] de sobra en Arabia. Naturalmente, en condiciones diversas, sus puntos de vista y actitudes variaron. En las salvajes montañas de Khuzistán, uno de sus centros y bastiones, la barbarie primitiva de su fe tenía pleno dominio. Sacó sus consecuencias legítimas, vivió su vida y desapareció de la escena. La sección más moderada de los jariyitas se centró en Basora. Su líder allí era Abd Allah ibn Ibad, y desde aproximadamente el año 60 en adelante se puede rastrear el cisma entre sus seguidores y los más absolutos de estos «rebeldes». Es característico de estos últimos el hecho de que ayudaron durante un tiempo a Abd Allah ibn az-Zubayr cuando fue asediado en La Meca por los Omeyas, pero finalmente lo abandonaron porque se negó a unir los nombres de Talha y su propio padre, az-Zubayr, con los de Uthman y Ali en una conminación general. Los jariyitas eran todos buenos para maldecir, y la historia posterior de esta sección de ellos muestra un proceso de desintegración por secesiones sucesivas, cada una de las cuales se retiraba en protesta y maldecía a los que quedaban atrás como paganos e incrédulos. También es característica de la diferencia entre las dos secciones la actitud respectiva hacia los hijos de sus oponentes. El partido más absoluto sostenía que los hijos de los incrédulos debían ser asesinados con sus padres; los seguidores de Abd Allah ibn Ibad, que se les debía permitir crecer y luego darles su elección. [26] Nuevamente, hubo una diferencia de opinión en cuanto a la posición de aquellos que se unieron a los Jariyitas pero permanecieron en casa y no lucharon realmente en el Camino de Dios. A estos, un partido los rechazó y el otro los aceptó. Nuevamente, ¿los no Jariyitas eran musulmanes hasta el punto de que los Jariyitas podían vivir entre ellos y mezclarse con ellos? Esto lo negó el partido severamente lógico, pero Abd Allah ibn Ibad lo afirmó.

De esto se desprende claramente que el único partido con un futuro posible era el de Ibn Ibad. Su secta sobrevive hasta nuestros días bajo el nombre de Ibadíes. Muy pronto se extendió a Uman y, según sus tradiciones, su primer Imán o presidente fue elegido alrededor del año 134 de la Hégira. Pertenecía a una familia que había reinado allí antes del Islam y, desde el momento de su elección, los Ibadíes han logrado mantener a Uman en contra del resto del mundo musulmán. Naturalmente, la elección del Imán por la comunidad se ha convertido en el gobierno de una serie de dinastías, pero la teoría de la elección siempre se ha mantenido firme. Ya en el siglo X d.C. eran marineros, comerciantes y colonizadores y llevaron su estado con su teología y su derecho a Zanzíbar y a la costa de África oriental en general. Algunos fugitivos Ibadíes aún más antiguos pasaron al norte de África y allí todavía mantienen la sencillez de su ideal republicano y sus primitivas opiniones teológicas y legales. Su hogar está en Mzab, en el sur de Argelia, y, aunque como comerciantes y capitalistas pueden viajar lejos, siempre regresan allí. Se les prohíbe cualquier mezcla matrimonial con otros musulmanes.

En el extremo opuesto de estos, en materia política, se encuentra la secta llamada chiita. Como hemos visto, es el nombre que se da al partido que glorifica a Alí y a sus descendientes y considera que el califato les pertenece por derecho divino. Ya hemos [27] visto cuán tempranamente surgió este sentimiento, pero los extremos a los que con el tiempo se llevó la idea, las innumerables opiniones diferentes que se desarrollaron, el laberinto de conspiraciones, tortuosas y subterráneas en sus métodos, algunas de buena fe y otras de mala fe, a las que dio lugar, hacen que la historia de los chiitas sea el lado más difícil del conocimiento del Oriente musulmán. Sin embargo, es necesario hacer algún intento. Si alguna vez hubo un romance en la historia, es la historia de la fundación de la dinastía fatimí en Egipto; si alguna vez hubo la supervivencia de una petrificación en la historia, es la supervivencia hasta el día de hoy de los asesinos y los drusos; Si alguna vez hubo la persistencia de una idea, es en el actual gobierno chiita en Persia y en la fe en ese Mahdi a quien todo el mundo del Islam todavía espera que aparezca y traiga el reino de la justicia y la verdad sobre la tierra. Todo esto ha surgido de la devoción a Ali y sus hijos por parte de sus seguidores hace doce siglos.

En el año 40 de la Hégira (660 d. C.) Alí cayó apuñalado por un jariyita. Estos, que están en el polo opuesto de los chiítas, son la única secta musulmana que maldice y aborrece a Alí, a su familia y todas sus obras. El Islam ortodoxo reverencia a Alí y acepta su califato; también reverencia a su familia, pero rechaza sus pretensiones. El instinto del Islam es respetar el hecho consumado, y por eso incluso los Omeyas, todos y cada uno, figuran en la lista de los sucesores del Profeta, de forma muy similar a Alejandro VI y sus predecesores inmediatos en la de los Papas.

Al-Hasan le sucedió en el trono, pero su nombre [28] no figura en la lista de califatos como se suele considerar. El historiador dice: «En el califato de al-Hasan», y a continuación añade: «En los días de Mu’awiya», el califa omeya que le sucedió. Mu’awiya había recibido la lealtad de los musulmanes sirios y cuando avanzó hacia al-Kufa, donde estaba al-Hasan, éste se encontró con él y le entregó todos sus supuestos derechos. Eso fue en el año 41 de la Hégira; en el 49 de la Hégira murió envenenado. Doce años después, al-Husayn, su hermano, y muchos de sus descendientes cayeron en batalla en Karbala contra fuerzas desesperadas. Esta última tragedia es la que ha dejado la marca más profunda de todas en la imaginación musulmana. Cada año, cuando llega el día fatal, el día de Ashura, el décimo del mes de Muharram, la historia se repite en Karbala y, de hecho, en todo el mundo chiita en lo que es una verdadera representación de la Pasión. Ningún musulmán, especialmente ningún persa, puede leer sobre la muerte de al-Husayn, o verla representada ante sus ojos, sin temblar e invocar la maldición de Dios sobre todos aquellos que tuvieron algo que ver con ella o ganaron algo con ella. Esa maldición se ha aferrado rápidamente durante todos los siglos al nombre de Yazid, el califa omeya de la época, y solo los teólogos más rígidos de la escuela tradicional han trabajado para salvar su memoria a través de los méritos del califato histórico. Pero incluso después de esta tragedia no se fue con la sangre de Mahoma. Quedaron muchos descendientes y su partido vivió de una manera extraña, semi clandestina, como lo hacen las sectas en Oriente, saliendo ocasionalmente a la superficie y estallando en una rebelión salvaje e inútil durante mucho tiempo.

[ p. 29 ]

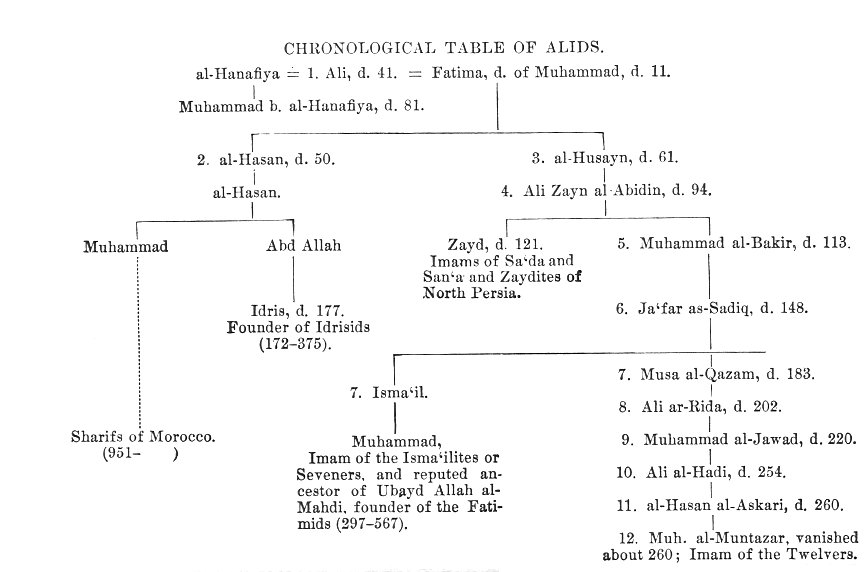

En estas revueltas, el chiismo hizo honor a su nombre y se dividió en muchas divisiones separadas, según los individuos de la casa de Alí a quienes se les rendía lealtad y que eran considerados líderes, titulares o reales. Estas subdivisiones también diferían en el principio que regía la elección de un líder y en la actitud del pueblo hacia él. El chiismo, de ser una cuestión política, se convirtió en teológica. La posición de los chiítas era y es que debe haber una ley (nass) que regule la elección del Imam, o líder de la comunidad musulmana; que esa ley es uno de los dogmas más importantes de la fe y no puede haber sido abandonada por el Profeta a su suerte bajo la presión de las circunstancias; que existe un Imam claramente señalado y que es deber del musulmán buscarlo y seguirlo. Así, había un partido que consideraba que el liderazgo pertenecía al propio Alí, y luego a cualquiera de sus descendientes por cualquiera de sus esposas. Estos se adhirieron especialmente a su hijo Muhammad, conocido por su madre como Muhammad ibn al-Hanafiya, que murió en 81, y a sus descendientes y sucesores. Fue en esta secta donde se desarrollaron por primera vez las opiniones chiítas más características. Este Muhammad parece haber sido el primero acerca del cual se enseñó, después de su muerte, que Dios lo estaba preservando vivo en retiro y que saldría en su tiempo señalado para traer el gobierno de la justicia sobre la tierra. En algunas de las innumerables subsectas, la doctrina de la deidad, incluso, de Alí, se sostuvo temprano, en otras una doctrina de metempsicosis, generalmente entre los hombres y especialmente de un Imán a [30] su sucesor; otros, además, promovieron el deber de buscar al Imán legítimo y rendirle lealtad hasta que cubrió todo el campo de la fe y la moral, no se requería más del creyente. A una de estas sectas, al-Mukanna, «el Profeta Velado de Khorasan», se adhirió antes de comenzar por su propia cuenta.

Ya hemos visto que ya en el año 32 d. C. se había predicado en Egipto la doctrina de que Alí era el sucesor designado por Dios del Profeta. Aquí tenemos su desarrollo legítimo, que fue tanto más rápido cuanto que tenía, o asumía, una base teológica, y no simplemente exigía el liderazgo de la familia del Profeta a la manera en que se transmite la herencia entre los reyes terrenales. Esa fue la posición al principio de la otra ala chiíta, mucho más importante. Consideraba que el liderazgo estaba en la sangre de Mahoma y, por lo tanto, limitado a los hijos de Alí con su esposa Fátima, la hija de Mahoma. Una vez más, la actitud hacia la persona del líder variaba, como ya hemos visto. Un partido sostenía que el liderazgo se debía al derecho de la designación de Dios, pero que el líder mismo era simplemente un hombre como los demás hombres. Estos añadirían a «las dos palabras» (al-kalimalani) del credo, «No hay más dios que Dios, y Mahoma es el Apóstol de Dios», una tercera cláusula: «y Alí es el representante de Dios». Otros lo consideraban una encarnación de la divinidad; una revelación divina continua en forma humana. Su alma pasó, cuando murió, a su siguiente sucesor. Era, por tanto, infalible y sin pecado, y debía ser tratado con absoluta y ciega obediencia. [ p. 31 ] Aquí hay una mezcla de las ideas más extrañamente variadas. En Persia, el pueblo había estado demasiado acostumbrado a considerar a sus gobernantes como divinos como para ser capaz de asumir cualquier otra posición. Se cuenta la historia del gobernador de una provincia persa que escribió al califa de su tiempo que no podía impedir que su pueblo le diera el estilo y el trato de un dios; no entendían ningún otro tipo de gobernante; su autoridad valía tanto como para intentar hacerlos desistir. De esta actitud, combinada con la idea de la transmigración de las almas, se derivó la doctrina chiíta extrema.

Pero aunque el partido de Alí pudiera considerar a los descendientes de Alí como semidivinos, sus conspiraciones y revueltas fracasaban siempre, y llegar a ser muy peligroso encabezar una de ellas se convirtió en algo muy peligroso. El partido estaba dispuesto a organizar una sublevación en cualquier momento, pero el líder tendía a quedarse atrás. De hecho, una de las características más curiosas de todo el movimiento era la inutilidad de la familia de Alí y el grado en que otros la utilizaban. Han sido, en cierto sentido, los títeres de la historia. Poco a poco, ellos mismos se retiraron y desaparecieron del escenario, y, con su desaparición, surgió una nueva doctrina: la del Imán oculto. Ya hemos visto el caso de Muhammad ibn al-Hanafiya, a quien los musulmanes consideran el primero de estos Imames ocultos. Otro descendiente de Alí, de otra línea de descendencia, desapareció de la misma manera en la última parte del segundo siglo de la Hégira, y otro alrededor del año 260 de la Hégira. Sus respectivos seguidores [32] sostenían que Dios los mantenía ocultos y que volverían en el momento señalado para gobernar el mundo y traer una especie de milenio musulmán. Esta es la versión oriental de la historia de Arturo en Avalon y de Federico Barbarroja en Kyffhaiiser.

Pero esto nos ha llevado muy lejos y debemos remontarnos a la caída de los Omeyas y a las esperanzas nuevamente defraudadas de los Alíes. En la época del último califa de la casa Omeya, Marwan II, 127-132 de la Hégira (744-750 d.C.), todo el imperio estaba más o menos en rebelión, en parte chiíta y en parte jariyita. Los propios chiítas, como de costumbre, no tenían un hombre lo suficientemente fuerte como para actuar como líder; ese papel lo asumió as-Saffah, un descendiente de al-Abbas, un tío de Mahoma. La rebelión tenía como objetivo ostensiblemente devolver al poder a la familia del Profeta, pero los Abasíes entendían por esa familia la de Hashim, mientras que los Alíes la entendían en el sentido más exacto de ellos mismos. Se convirtieron en garras del gato, se fundó la dinastía Abasí y fueron derrocados. Así, el Califato permaneció persistentemente en manos de aquellos que, hasta el final, habían sido hostiles al Profeta. Este Al-Abbas había abrazado la fe sólo cuando La Meca fue tomada por los musulmanes. Historiadores posteriores, celosos del buen nombre del antepasado de la línea más larga de todos los Sucesores, se han esforzado por construir una leyenda según la cual Al-Abbas permaneció en La Meca sólo porque allí podía ser más útil a la causa de su sobrino. Esta es una de las perversiones de la historia primitiva de las que están llenas las crónicas musulmanas.

[ p. 33 ]

Pero la historia de los omeyas no ha terminado todavía. De la ruina que los abrumaba, uno escapó y huyó al norte de África. Allí, en vano, intentó reunir un poder. Al final, viendo en España una mejor perspectiva de éxito, cruzó hacia allí y, con coraje, habilidad política y paciencia, forjó un nuevo imperio omeya que duró 300 años. Uno de sus descendientes, en el año 317 de la Hégira (929 d.C.), tomó el título de califa y reclamó el homenaje debido al Comandante de los Creyentes. Se cuenta que al-Mansur, el segundo abasí, preguntó una vez a sus cortesanos: «¿Quién es el Halcón de Quraysh?». Nombraron uno tras otro a los grandes hombres de la tribu, empezando, naturalmente, por su majestad en persona, pero sin resultado. «No», dijo, «el Halcón de Quraysh es Abd ar-Rahman, el Omeya, que encontró su camino a través de desiertos y mares, se arrojó solo a un país extraño, y allí, sin ningún ayudante más que él mismo, construyó un reino. No ha habido nadie como él de la sangre de Quraysh».