Pasaron años, siglos, milenios, y el hombre y su pensamiento avanzaron vacilantemente. El salvaje cambió su modo de vida, del de un cazador salvaje que vagaba solo por la selva al de un pastor perteneciente a una tribu. Y sus riesgos cambiaron en consecuencia. Ahora tenía que preocuparse no solo por sí mismo: además, tenía que pensar en sus compañeros de tribu y en los rebaños de los que él y sus compañeros vivían. Esto significó un creciente interés en los pozos donde [ p. 43 ] se podía abrevar a los rebaños, y en el sol, la luna y el cielo que parecían controlar la lluvia. Así, se estableció un proceso de selección y eliminación entre los espíritus que veneraba. Algunos de ellos (por ejemplo, los espíritus del sol, del cielo y de los manantiales del desierto) alcanzaron una importancia suprema, mientras que otros (como los espíritus de la flecha y del tigre de la jungla) cayeron en el olvido y con el tiempo incluso fueron olvidados.

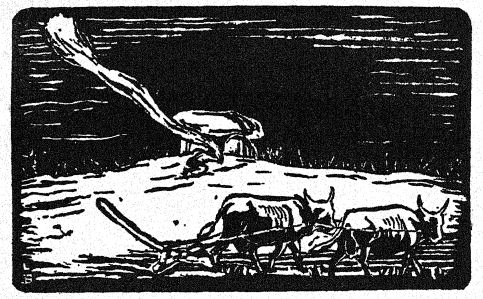

Ese proceso, por supuesto, se aceleró enormemente una vez que el hombre realizó su siguiente gran cambio: de pastor a agricultor. Esto hizo que su dependencia de los elementos fuera completa, y los espíritus que moraban en ellos se convirtieron, por fuerza, en sus deidades supremas. Como pastor, aún había sido algo independiente, pues podía mover sus rebaños para aprovechar la lluvia. Sin embargo, ahora apenas podía hacerlo, pues tenía campos y ya no rebaños. Así que tuvo que sentarse y esperar pacientemente a que la lluvia lo alcanzara. O bien, tuvo que intentar forzarla a que lo alcanzara.

Al principio, intentó literalmente forzar la lluvia para que cayera sobre él y sus campos. Con la ayuda de su chamán o sus fetiches, recurrió a todo tipo de prácticas mágicas. Pero más tarde, cuando se convenció de que ni siquiera con su chamán o sus fetiches podría forzar la lluvia infaliblemente, intentó en cambio persuadirla para que cayera. Y solo cuando esto sucedió, nació realmente la religión. Mientras el hombre fue lo suficientemente ingenuo como para creer que mediante la posesión de algún fetiche o la pronunciación de algún hechizo podía obligar a los espíritus a cumplir su voluntad, no había avanzado más allá de la fe incondicional en la magia. No fue hasta que los duros golpes de los repetidos fracasos lo convirtieron en un hombre más dócil y sabio, que [ p. 44 ] comenzó a depositar su fe en lo que podría llamarse estrictamente religión. No fue hasta que creció lo suficiente como para sospechar que algunos intentos de coaccionar a los espíritus estaban condenados inevitablemente al fracaso, que comenzó a tratar de persuadirlos.

Por supuesto, la religión nunca desplazó por completo a la magia. El hombre jamás pudo renunciar por completo a su fe en la antigua técnica, y hasta el día de hoy ninguna religión histórica sobre la tierra está exenta de adulteraciones mágicas. En todas ellas sobreviven al menos reliquias de antiguos ritos coercitivos; y en todas ellas existen oraciones originalmente persuasivas que desde entonces han adquirido el carácter de hechizos coercitivos. La creencia, por ejemplo, de que la sustancia completa de un trozo de pan y una copa de vino debe transformarse en el cuerpo y la sangre de Cristo —esa creencia es, de forma flagrante, la reliquia de un antiguo rito mágico. O la creencia de que cualquier oración solo es eficaz si se pronuncia en un lugar determinado, en un momento determinado, en una lengua determinada y por una persona determinada, o es particularmente eficaz si concluye con las palabras «Lo pedimos en el nombre de Jesús» o alguna fórmula similar— tal creencia revela de forma bastante obvia la degeneración de una antigua petición religiosa en un mero hechizo mágico.

Pero aunque la técnica de la religión nunca logró reemplazar por completo la técnica de la magia, sí logró relegarla a un segundo plano. A medida que la sabiduría del hombre aumentaba, su exceso de confianza lo abandonaba, y recurría cada vez más a la persuasión para lograr que los espíritus obedecieran sus deseos. En épocas de sequía, ofrecía sacrificios de comida y salmos de alabanza al sol, la luna y el cielo, o a cualquier otro espíritu que, según él, pudiera ejercer control sobre el agua que necesitaba. (En Egipto, por ejemplo, los sacrificios se ofrecían [ p. 45 ] al espíritu del Nilo, pues era de la inundación anual de ese río de la que dependía el pueblo para regar sus tierras). Pero el hombre los ofrecía con humildad. El tono ingenuamente imperativo había desaparecido. El hombre había madurado y había aprendido que no podía llegar lejos con la magia…

En general, el hombre parecía adaptarse bastante bien a la ayuda que se suponía provenía del sacrificio. Claro que, en climas desfavorables, ni siquiera los sacrificios servían de nada, y allí el hombre se veía obligado a seguir siendo nómada. Pero donde el clima no era demasiado severo y de regularidad regular, los sacrificios parecían ser admirablemente eficaces. Sin embargo, en ningún lugar el clima era tan benigno ni el suelo tan generoso que el hombre se sintiera capaz de prescindir por completo de los sacrificios. Ocasionalmente, se producían sequías y las cosechas se perdían, incluso en las regiones más favorables. Como resultado, el hombre nunca perdió del todo su temor a los espíritus tiránicos, ni su convicción de que debían ser cortejados constantemente. Su confianza en su amistad siempre iba acompañada de un vivo temor a su inconstancia. De hecho, su fe en ellos no era más segura que la del carterista en el policía al que acaba de sobornar. El agricultor primitivo no hacía ningún movimiento sin antes echar una mirada furtiva para ver si los «poderes» aún le eran favorables. Nunca llegó a sentir del todo que su duro trabajo bastaba para que la tierra rindiera sus riquezas. No, imaginaba que los espíritus participaban infaliblemente en el asunto, y no hacía ningún movimiento para cultivar la tierra sin detenerse primero en cultivarlos a ellos. Para él, la agricultura era más una cuestión de religión que de ciencia.

[ p. 46 ]

¶ 2

Ahora bien, era muy natural que el hombre, el agricultor, se preocupara especialmente por los espíritus en determinadas estaciones del año. Primavera, cuando se sembraba la semilla; verano, cuando se recogían los primeros frutos; y otoño, cuando se cosechaban las cosechas; estos eran períodos de extraordinaria importancia religiosa. Fue entonces cuando el agricultor primitivo sintió que debía hacer todo lo posible para persuadir a los «poderes» de que le ayudaran. Y así surgieron las festividades estacionales…

El ritual de estas festividades era al principio casi impronunciable y obsceno. El salvaje imaginaba que los espíritus producían las cosechas de la misma forma que él mismo engendraba a los hijos. Y por temor a que los espíritus hubieran olvidado el proceso de reproducción o fueran demasiado tímidos para iniciarlo, él mismo salía a los campos y les mostraba el camino. La licencia sexual era, por lo tanto, una virtud religiosa [ p. 47 ] en la mayoría de las festividades estacionales. O bien todos los hombres y mujeres salían al aire libre y yacían juntos bajo el cielo, o bien, en comunidades más avanzadas, el sacerdote y una o más vírgenes entraban en el templo y yacían juntos ante los ídolos…

Pero el ritual de estas festividades no consistía únicamente en orgías sexuales. Por lo general, también incluía ofrendas sacrificiales, ya fueran humanas, animales o de cereales. Al principio, estas ofrendas eran bastante rudimentarias y directas. Los sacrificios al dios del agua simplemente se arrojaban a los arroyos, los del dios de la tierra se enterraban en la tierra, mientras que los del dios del cielo se quemaban en altares para que el humo ascendiera y acariciara las fosas nasales del dios celestial. Pero con el tiempo, se descubrió que estas sencillas prácticas fallaban ocasionalmente, y para remediarlo, se inventaron complicaciones. Por ejemplo, se extraía un tendón del cadáver del sacrificio, o se exponía ese órgano; se drenaba la sangre y se rociaba sobre este o aquel lado del altar; se recitaban oraciones en esta o aquella etapa de la ceremonia. … Tan intrincada, de hecho, se volvió la etiqueta para acercarse a los dioses, que con el tiempo se volvió imposible para el hombre común dominarla. Tuvo que recurrir a un especialista en el código ritual, un sacrificador profesional, para que le hiciera ofrendas. Así como antes los hombres se veían obligados a emplear a un chamán o a un fetichista para que realizara sus ritos mágicos, ahora tenían que recurrir a un sacerdote para cumplir con sus deberes religiosos. Y así, el sacerdocio alcanzó su máximo apogeo…

La misma lógica que dio origen a los festivales estacionales durante el año también condujo a ceremonias periódicas durante la vida del individuo. Se creía que al nacer se debía ganar para el recién llegado [ p. 48 ] el favor de la tribu, y para ello se solía ofrecer un sacrificio de algún tipo. (Es posible que la circunscripción de África, Australia, Polinesia y otras tierras bajas fuera originalmente un sacrificio de este tipo). Cuando las inclinaciones sexuales se hicieron evidentes, se consideró que era necesario hacer algo más para asegurar el favor de los espíritus. Se celebraban elaboradas ceremonias de iniciación, y los jóvenes solían ser sometidos a terribles pruebas para demostrar su valía tanto de la pertenencia a la tribu como de la protección de los dioses tribales. (La Confirmación entre los cristianos y el Bar Mitzvá entre los judíos son en realidad vestigios de aquellas antiguas iniciaciones). Luego, al casarse, se consideraba apropiado invocar la bendición de los espíritus. Después de todo, el matrimonio tenía como propósito principal la procreación, y se creía que, a menos que los espíritus fueran debidamente apaciguados desde un principio, ese propósito primordial podría verse frustrado. (Por eso, algunas personas aún consideran impropia la vida conyugal a menos que sea consagrada [ p. 49 ] ritualmente por un ministro o sacerdote). Y, finalmente, al morir, se creía terriblemente peligroso ofender a los espíritus. En muchos lugares, los ritos funerarios se volvieron increíblemente elaborados, dando lugar, por ejemplo, en Egipto y China, a sistemas religiosos enteros.

Y así se originaron los sacramentos. . . .

¶ 3

FINALMENTE llegamos a la creación de los grandes dioses. Así como el jefe tribal con el tiempo se convirtió en rey, el fetiche tribal con el tiempo se convirtió en dios. Fue una evolución natural. El espíritu salvaje que antes se creía habitaba en un árbol o una colina fue conjurado primero en un fetiche portátil, para que los miembros de la tribu nómada pudieran disfrutar de su protección dondequiera que se movieran. (Los lectores de la Biblia recordarán cómo el espíritu de Jehová —o más propiamente, Yahvé—, que habitaba en el Monte Sinaí, fue transferido a un arca portátil que los primitivos hebreos llevaban consigo en sus peregrinajes). Más tarde, cuando estos pastores nómadas se asentaron y se convirtieron en agricultores, su espíritu nómada a veces se estableció con ellos. (El antiguo arca de los hebreos beduinos finalmente encontró un lugar de descanso en el templo de Jerusalén). Sin embargo, esto no siempre ocurrió, pues la tasa de mortalidad entre las deidades fue extremadamente alta durante el período de transición de la vida pastoral a la agrícola. E incluso los espíritus que lograron sobrevivir, lo hicieron con un carácter completamente diferente. A partir de entonces, sus funciones fueron nuevas, y a menudo también lo fueron sus nombres. Solo pequeños atavismos reveladores en el ritual delataban su origen nómada.

[ p. 50 ]

Pero incluso las vidas de las deidades que sobrevivieron a esa gran transición seguían siendo precarias. De hecho, la tasa de mortalidad entre ellas aumentó. Porque entonces se produjeron cambios mayores que nunca antes entre los hombres, y en consecuencia, cambios mayores tuvieron que ocurrir entre los dioses. Las tribus se fusionaron. La tarea de resistir invasiones o de construir presas de riego obligó a muchos clanes a fusionarse, y sus costumbres, mitos y dioses también tuvieron que fusionarse. Aparecieron dioses que eran obviamente compuestos, con nombres y rituales compuestos. Y a medida que la población aumentaba, y ciertas aldeas se convertían en pueblos, ciudades-estado, naciones y, finalmente, imperios, la jurisdicción de estos dioses compuestos también creció. Comenzaron a absorber a los pequeños dioses de las tierras tributarias, y así, con el tiempo, se convirtieron en los señores casi indiscutibles de millones de fieles.

Aún tuvieron que transcurrir muchos siglos antes de que alguien pudiera imaginar una deidad que fuera el Dios Único del Universo. Los hombres seguían siendo politeístas, creyendo en muchos dioses. Podían rendir homenaje solo a uno, el dios de su propia tribu. Podían considerarlo el dios más poderoso de todos e imaginarlo como lo hacían los hindúes en sus ídolos grotescos, con brazos que alcanzaban todas partes y ojos que todo lo veían. Pero nunca negaron la existencia de otros dioses que mantenían relaciones similares con otras tribus.

Significativamente, sin embargo, ni siquiera el dios más poderoso pudo infundir tanto terror en el corazón del hombre civilizado como el ídolo más rudo en el corazón del salvaje. El tiempo había castigado duramente el miedo. El hombre aún estaba lejos de poder controlar su universo, pero al menos mostraba signos de empezar a lidiar con él. Y como resultado, los «poderes» [ p. 51 ] del universo se volvieron menos aterradores. El hombre comenzó a considerarlos sus aliados y socios, y si los exaltaba de forma extravagante, lo hacía principalmente para exaltarse a sí mismo. Los dioses de las naciones se convirtieron simplemente en los líderes divinos de las naciones, los reyes celestiales…

¶ 4

La idea de que los dioses eran reyes celestiales tenía al menos una implicación de enorme importancia. Naturalmente, se esperaba que los reyes terrenales velaran por el cumplimiento de las leyes de la nación. Su tarea era asegurarse de que los delitos se detectaran y los criminales fueran castigados. Pero siempre ocurrían ciertos delitos que no se podían detectar, al igual que de vez en cuando algunos criminales escapaban sin castigo. Esto era particularmente así en las ciudades de reciente crecimiento, donde la vigilancia mediante el espionaje vecinal ya no era posible. En esas nuevas capitales, con sus poblaciones apiñadas, abarrotadas y turbulentas, la moralidad parecía no tener ninguna posibilidad. Los tabúes que se habían mantenido estrictamente en el pequeño y compacto clan se transgredieron en las ciudades casi con impunidad. Durante un tiempo, el colapso de la sociedad pareció inevitable.

[ p. 52 ]

Pero la idea de que los dioses eran reyes celestiales salvó la situación. Por analogía, se razonó que, así como los reyes terrenales castigaban los crímenes detectables, los reyes celestiales castigaban los indetectables. Así que, en última instancia, no había posibilidad de eludir la justicia. Ni la fuerza ni la astucia servían de nada, pues aunque uno escapara del juicio del rey terrenal, había otro, el inevitable e inexorable juicio del dios, que aún debía afrontar. El dios del cielo [ p. 53 ] lo veía todo y lo sabía todo. No existía ningún tabú ni ley que no se preocupara por su cumplimiento. (De hecho, él era el verdadero autor de todos los tabúes y leyes, al menos eso se dijo pronto). Así que no había ninguna posibilidad para el transgresor; nunca podría escapar.

Y así nació la idea del pecado. El crimen, que en realidad era una ofensa contra la sociedad, llegó a considerarse principalmente un pecado contra el dios. Y como a menudo nadie podía determinar con exactitud el castigo que el dios infligía al ofensor, surgió la idea de la conciencia. Se llegó a creer que el dios castigaba a los malvados en secreto, enviando espíritus malignos a su interior para roerles el alma y no darles descanso. Y cuando se vio que muchos de los malvados parecían impasibles ante las malas conciencias, impasibles ante los castigos secretos, surgió la idea del sufrimiento futuro. Se afirmaba que, aunque algunos de los malvados quedaran impunes en este mundo, en el otro no serían tan afortunados. ¡En absoluto! Después de la muerte, recibirían aún más de lo que les correspondía, asándose en las llamas —según los habitantes de tierras tórridas— o congelándose en témpanos de hielo —según los habitantes de las regiones árticas—.

El proceso de desarrollo del cual surgieron estas ideas de pecado, conciencia y castigo post mortem no fue, sin duda, tan simple como se presenta aquí. Durante siglos, el hombre se esforzó por aferrarse a estas ideas, tropezando con los errores más patéticos y retrocediendo solo con el mayor dolor. Pero finalmente se cumplió la gran tarea, y la moral, a costa de la religiosización, se preservó.

[ p. 54 ]

No fue un precio pequeño. Con el tiempo, la religión demostró ser un preservativo demasiado eficaz. Protegía de forma demasiado extensa e indiscriminada, haciendo vibrar no solo la moral necesaria para la vida en sociedad, sino también cada vestigio de antiguo ritual y tabú salvaje. La religión desarrolló una tendencia a aferrarse a todo con igual tenacidad, sin admitir diferencia alguna entre el rito más insignificante y la ley más grave. O si admitía alguna diferencia, su veredicto solía ser a favor del rito. Los maestros sacerdotales tendían a decir al pueblo que el ritual, el trato debido a los dioses, era decididamente más importante que la ética, el trato debido a los simples hombres. Lo que era más injurioso, a menudo enseñaban que todas las ofensas, tanto contra el rito como contra el derecho, podían ser expiadas de una sola manera: mediante el sacrificio. La justicia, declaraban, siempre podía moderarse, y los culpables tal vez incluso quedarían impunes, si tan solo se ofrecían suficientes carneros y animales cebados al juez celestial…

Esa enseñanza, como es natural, se convirtió con el tiempo en un gigantesco obstáculo en el camino de la civilización. De hecho, toda la trayectoria de la religión entre la gente civilizada es, en cierta medida, la historia de la lucha por eliminar ese obstáculo. En esencia, es la historia de un profeta en guerra con un sacerdote; de quien moralizaba la religión en pugna con quien ritualizaba la moral…

¶ 5

Pero aunque la religión haya tenido un alto precio por salvar la moralidad, aun así, la salvó. Esto es algo que mucha gente tiende a olvidar. Están acostumbrados a detenerse solo [ p. 55 ] en los males, en las frustraciones que ciertas formas de religión, posteriormente, trajeron a la civilización. Pero conviene recordar que, de no haber sido por la religión y su fe subyacente en que el universo y sus poderes malignos podían ser controlados, no habría habido civilización que frustrar. La civilización no es más que otro nombre para la creciente victoria del hombre sobre el miedo, y las primeras fases de esa victoria se lograron casi exclusivamente a través de la religión. La religión fue el pilar con el que el hombre se alzó del salvajismo. O, volviendo a una metáfora que ya hemos usado, fue el juncal al que el hombre se aferró tan a menudo como las oscuras aguas del miedo amenazaban con inundarlo. En un sentido muy real fue su salvación…

También fue la salvación de la sociedad. La religión no solo hizo posible que un hombre viviera solo, sino que, aún más, hizo posible que dos hombres vivieran juntos. Incluso los inicios de la sociedad se habrían vuelto imposibles por el miedo innato del hombre simplemente a los muertos, y mucho menos a los vivos, si la religión no hubiera alcanzado una alta posición en el mundo. Al ver la muerte, la reacción natural del salvaje era huir. Instintivamente quería quemar todo el pueblo donde yacía el cadáver, ¡y correr! Y al principio probablemente siguió ese instinto, y durante siglos ningún campamento duró más de unas pocas semanas o meses… Pero entonces nació la idea de los ritos funerarios para aplacar los espíritus de los muertos, ritos religiosos que arraigaban firmemente a los supervivientes al lugar donde los muertos eran enterrados. La religión encontró una manera de robarle a la muerte un poco de su espantoso terror. Ahora, las aldeas se creaban alrededor de las tumbas, en lugar de ser incendiadas [ p. 56 ] sobre ellas. El hombre, antes tan aterrorizado por los fantasmas que huía a la menor sospecha de su presencia, ahora se atrevía a acercarse a ellos e implorar su ayuda. Surgió el culto a los antepasados. Las tribus a menudo dependían para su solidaridad del único vínculo de su supuesta descendencia de un antepasado común. En su defecto, el vínculo que las unía era un ritual común. Las ceremonias de nacimiento, pubertad, matrimonio y muerte eran lo que unía a los miembros de esos clanes en un grupo compacto. Lo mismo ocurría con las festividades anuales. Y así, mediante y con la religión, se hizo posible la convivencia humana…

Más aún: por y con la religión, la convivencia humana se hizo no solo posible, sino también deseable. La religión vistió y adornó la fría desnudez de la existencia primitiva con jirones y retazos de belleza. Toda esa gracia y color que transmuta la mera existencia en Vida —en una palabra, todo el Arte— puede decirse con certeza que surgió de la religión. La escultura tuvo su origen en la fabricación de ídolos, la arquitectura en la construcción de templos, la poesía en la escritura de oraciones, la música en el canto de salmos, el teatro en la narración de leyendas y la danza en el culto estacional a los dioses…

Puede que nos parezca increíblemente grosera esta conglomeración de terrores y esperanzas, de aferramientos y tanteos, de estupideces y anhelos, que a falta de un nombre mejor llamamos Religión Primitiva. Pero a pesar de todo era sagrada, pues salvó a la humanidad…