[ p. 65 ]

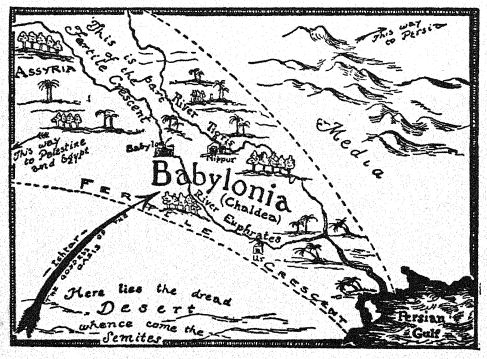

Para rastrear el avance de la religión, debemos trasladarnos a una tierra muy alejada de los bosques primigenios de los celtas. Debemos ir a la antigua Mesopotamia, esa verde región entre los grandes ríos del Cercano Oriente, donde ya había amanecido cuando la noche aún reinaba en Occidente. La religión de Babilonia, aunque mucho más antigua que la de los celtas, era en casi todos los aspectos mucho más avanzada. Desde mucho antes del comienzo de la historia escrita, la religión parece haber sido más avanzada en Oriente que en Occidente. Por razones que no podemos comprender, los orientales, especialmente los semitas, parecen haber tenido un talento peculiar para la religión. Eran beduinos, esos semitas: una raza flaca, hambrienta y agobiada que vagaba eternamente por las vastedades desérticas de Arabia en busca de otro lugar y otro momento para morir. Y fueron ellos, muy probablemente, quienes sentaron las bases de la religión de Babilonia. Hace miles de años, cuando algunos de ellos lograron salir con dificultad del árido desierto y afianzarse en las exuberantes praderas de Mesopotamia, trajeron consigo su antigua religión del desierto. Era entonces poco más que un animismo rudimentario, [ p. 67 ] con Ishtar, «Auto-regadera», el espíritu del oasis, como deidad principal. Ishtar, que era una diosa, probablemente tuvo como esposos a los espíritus del viento, el sol y la luna; y ciertamente tuvo como amante a Tamuz, el espíritu de la palmera datilera. No podemos estar seguros, pero parece bastante probable que la mayoría de las demás deidades importantes de la época también fueran diosas. Esto debió deberse a que los semitas primitivos aún se encontraban en la etapa matriarcal de la pre-civilización. Allí donde los jefes de sus familias y clanes eran las madres, no los padres, naturalmente se imaginaba que los espíritus principales eran diosas, no dioses.

Pero una vez que los invasores del desierto se sintieron a gusto en la verde Mesopotamia y comenzaron a mezclarse con mayor o menor libertad con los nativos no semitas, su religión adquirió un cariz completamente distinto. La sociedad matriarcal dio paso a la patriarcal, y como consecuencia natural, las diosas se transformaron en dioses. Las deidades principales elegidas para las ciudades recién creadas solían ser masculinas. En ocasiones, aún conservaban los nombres femeninos con los que se las conocía antaño, como se observa en el caso de Ningirsu, literalmente «Señora de Girsu», quien era el dios masculino de la ciudad de Lagash. O si las deidades lograban persistir en el nuevo orden social como mujeres, tanto en la realidad como en el nombre, asumían funciones completamente nuevas. Una población que ya no vivía en el desierto, por ejemplo, ya no tenía motivos para adorar al espíritu del oasis del desierto; por lo tanto, una estrella, en lugar de un oasis, se le dio a Ishtar como hogar.

Pero los babilonios de ninguna manera se contentaron con simplemente remodelar los viejos dioses. Ellos [ p. 68 ] fabricaron nuevos, también — cientos de ellos. Incluso enumerar a los principales de ellos — Ningirsu, Bel, Shamash, Nabu, Marduk, Anu, Ea, Sin, y el resto — sería bastante tedioso. La idea de un gran dios con influencia universal parece no habérsele ocurrido a la gente. Una y otra vez, a medida que una ciudad tras otra se volvía dominante en el imperio, un dios tras otro se convertía en jefe en el panteón. Por ejemplo, mientras Babilonia fue la capital del imperio, Bel-Marduk, el dios de Babilonia, fue considerado la deidad superior. Pero nunca más que superior: nunca Uno solo, e indiscutible. Ocasionalmente no un solo dios, sino un grupo de tres juntos era adorado como superior: Anu (cielo), Bel (tierra), y Ea (mar); o Shamash (sol), Sin (luna) e Ishtar (la estrella Venus) … Era tras era surgieron nuevas trinidades de ese tipo.

¶ 2

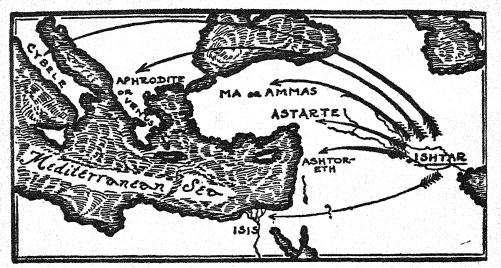

Pero de principio a fin, una deidad se mantuvo sumamente popular, al menos entre la gente sencilla de Mesopotamia. Esa deidad era Ishtar, la gran madre de los dioses, el espíritu del sexo y la fertilidad, el principio mismo de la vida. Muchos otros pueblos primitivos veneraban a alguna diosa madre similar, pues el poder de la reproducción en plantas, animales y hombres seguía siendo incansablemente el poder más vital y absorbente de todos. Poder controlarlo significaba vivir; fracasar significaba morir. No es de extrañar, por tanto, que en todo el mundo, en México y el Congo, en Irlanda y las islas malayas, encontremos a la gente postrándose a los pies de algún espíritu sexual y generador de vida.

En Babilonia y en todo el Levante, la gente [ p. 69 ] parece haberse inclinado ante ella de forma desmesurada, y los ritos sexuales en honor a Ishtar —o Astarté, Astoret, Isis, Cibeles, Venus y Afrodita, como se conocía a la diosa en las distintas tierras— se consideraban de suma importancia. En la propia Babilonia se exigía que toda mujer, rica o pobre, se sometiera al menos una vez en su vida a los abrazos de un extraño. Debía esperar en los patios de un templo de Ishtar hasta que un hombre la comprara durante una hora, y luego debía dedicar a la diosa el salario ganado por su prostitución. Sin realizar ese rito, se consideraba que una mujer era incapaz de tener hijos y, por lo tanto, no era apta para el matrimonio. Como resultado, los patios de los templos simplemente se llenaban de vírgenes desesperadas; y los sacerdotes del culto de Ishtar, a quienes a menudo se les pagaba para desempeñar el papel del extraño bienvenido, se volvieron enormemente ricos.

[ p. 70 ]

La diferencia entre este culto babilónico a Ishtar y el primitivo culto celta a Brígida era puramente de grado, no de tipo. Ambos se inspiraban en el temor al mismo mal, la esterilidad; y ambos buscaban alcanzar un fin: la fecundidad. Pero uno, el babilónico, era mucho menos primitivo que el otro, mucho menos promiscuo y bestial. Los ritos babilónicos se celebraban dentro de los confines de los templos de piedra, no en los surcos de los campos iluminados por antorchas; estaban rodeados por mil reglas y vigilados por una miríada de sacerdotes. Entre estos sacerdotes y los druidas celtas, la diferencia era solo de grado. Los hombres santos babilónicos eran simplemente chamanes de un tipo más avanzado. Seguían siendo poco más que magos y curanderos; pero habían desarrollado una técnica sumamente compleja y una grotesca pseudociencia para sustentarla. De alguna manera, se les ocurrió la idea de que los constantes cambios en los cielos guardan una sutil relación con los acontecimientos de la Tierra. No solo con los vastos acontecimientos geográficos de la Tierra (eso sería científicamente válido), sino aún más con las insignificantes fortunas de todas las criaturas que la pueblan. Se creía que todas las almas humanas estaban ligadas, para bien o para mal, a las estrellas, y la principal preocupación de los sacerdotes era, por lo tanto, la observación de las estrellas. Ese lamentable engaño llamado astrología, que aún atrae a los más débiles mentales, tuvo su primer desarrollo allá en Babilonia hace casi cuatro mil años.

¶ 3

Pero el sacerdocio babilónico no limitaba sus intereses a las estrellas del cielo. Al contrario, [ p. 71 ] también extendía su mano e intentaba controlar las cosas más mundanas de la tierra. Se dejaba seducir por las vanidades de los ricos y se aprovechaba de los terrores de los pobres. Poseía magníficos y costosos templos de ladrillo que se elevaban hasta el mismísimo cielo en terrazas ornamentadas —verdaderas Torres de Babel— y ofrecían sacrificios regularmente a los ídolos que se alzaban en ellos. Había muchas divisiones en el sacerdocio, cada una con su función específica. Algunos clérigos despertaban a los dioses por la mañana, los lavaban y vestían, y ofrecían los elaborados sacrificios; otros cantaban los himnos y entonaban los conjuros; a otros se les asignaba la tarea de fecundar a las mujeres estériles que esperaban en los atrios del templo; y otros leían horóscopos y adivinaban la suerte. Es de suponer que muchos sacerdotes eran necios y muchos más, sinvergüenzas. Es de esperar que muchos estafaran a las viudas y se olvidaran de los huérfanos. Al fin y al cabo, para los babilonios, la religión no era una cuestión de nobleza, sino una especie de complejo negocio de seguros; y sus abogados y agentes sacerdotales, como dirían los estadounidenses, se dedicaban a sacarles el máximo provecho. Sus extorsiones, especialmente las relacionadas con la adivinación, a veces se volvían tan flagrantes que los reyes se veían obligados a promulgar leyes para controlarlas. Las inscripciones nos cuentan que ya antes del 2800 a. C., el rey Urkagina tuvo que legislar contra la especulación sacerdotal.

Pero no debe imaginarse ni por un instante que el gran sacerdocio de Babilonia era incesantemente lujurioso y bajo. No se puede leer sus antiguos himnos sin darse cuenta de que al menos algunos de sus sacerdocios eran hombres de lo que vagamente llamamos «espiritualidad» y «percepción religiosa». La mayoría de esos [ p. 72 ] himnos son meros popurrís de frases mágicas, pero otros son poemas de asombrosa belleza. De hecho, algunos de ellos resuenan con tonos que recuerdan sorprendentemente a los Salmos hebreos. Por ejemplo:

El pecado que yo cometí, no lo conocí;

Mi Dios me ha visitado con ira.

Busqué ayuda, pero nadie me tomó la mano;

Lloré, pero nadie me escuchó.

A mi Dios, el Dios misericordioso, me vuelvo y oro;

¿Hasta cuándo, Señor! . . .

Oh Dios, no deseches a tu siervo,

Pero convierte mi pecado en bendición.

Que el viento se lleve mis transgresiones.

Siete veces siete son ellos —

¡Perdónalos! . . .

Este no es un fragmento común de liturgia primitiva. Revela reverencia a la deidad, humildad en el adorador y, sobre todo, una liberación de fórmulas mágicas que nos llevarían a pensar que todo era una falsificación si no tuviéramos la piedra misma en la que los sacerdotes babilónicos lo grabaron. Estos versos quizá no sean ni remotamente típicos, pero son auténticos. Y por ser auténticos, y porque estos y otros versos de similar calidad fueron escritos en las cortes de Bel-Marduk, el culto a Babilonia debe considerarse un avance significativo en la evolución de la religión.

¶ 4

Pero no debemos exagerar la magnitud de ese avance. El culto babilónico se distinguía por la complejidad de su organización sacerdotal, la ornamentación de sus rituales en [ p. 73 ] los templos y, sobre todo, por la complejidad de su astrología. En otras palabras, se distinguía por sus características legales, estéticas y pseudocientíficas. Pero en los aspectos más elevados de la religión, la teología y la ética, seguía siendo lamentablemente primitivo. De alguna manera, nunca progresó más allá del politeísmo; nunca llegó a ir más allá del polidemonismo. Los babilonios imaginaban que toda la tierra estaba poblada de demonios, de genios malignos que acechaban y afligían a los hombres con inundaciones, plagas y oscuridad. Los propios dioses eran a menudo considerados por los sacerdotes como meros miserables llorones, siempre hambrientos de las migajas de los altares de los templos. (Eso era natural, pues ningún dios puede ser un héroe para su ayuda de cámara). En una de las escrituras babilónicas, los dioses son comparados con las moscas que zumban alrededor de los cadáveres de los sacrificios. En otro pasaje, donde se relata la historia del Diluvio, se les llama perros:

Los dioses se asustaron ante el diluvio;

Huyeron y subieron al cielo más alto.

Los dioses se agazaparon como perros;

¡Se encogieron contra las paredes! . . .

Y éticamente, los babilonios eran igual de primitivos. La escrupulosidad ritual les parecía mucho más importante que la rectitud humana; las omisiones sacrificiales les parecían mucho más atroces que las ofensas morales. Los tabúes acechaban cada paso en su vida, y la «mala suerte» los amenazaba a cada paso. Cada séptimo día se consideraba de alguna manera «malo», y en él se ofrecían sacrificios especiales con temor y se observaban todo tipo de tabúes especiales. Por ejemplo, a los príncipes se les prohibía salir de viaje ese día o comer carne cocinada [ p. 74 ] al fuego. Cada cuarto de esos «séptimos días malos» era particularmente temido, pues marcaba el comienzo de la menguante luna. En él se hacían esfuerzos desesperados por aplacar a los demonios y así evitar la mala suerte que, de otro modo, llegaría con ese día. Significativamente, los babilonios lo llamaron Shabatum, un nombre sorprendentemente similar al que dieron los hebreos a su día sagrado, el Sabbatum. Es muy probable que los hebreos en realidad obtuvieran su Sabbatum del Shabatum babilónico, pues sabemos que prestaron poca atención a su observancia hasta después de haber vivido en el exilio en Babilonia desde el 586 a. C. hasta el 536 a. C. Pero note cuán diferentemente los hebreos consideraban el día. Para ellos era sagrado, no malo. Los hebreos se decían a sí mismos que el Sabbatum era un «día de descanso» divinamente designado, y aunque observaban en él muchos de los antiguos tabúes del Shabatum, lo hacían no por temor a los genios sino por respeto a su Dios. Su festival de Luna Nueva era una ocasión para regocijarse, no para agregar temblor y temor.

El contraste no es pequeño. Revela flagrantemente la inferioridad, el primitivismo esencial, del que el pensamiento religioso en Babilonia nunca se libró del todo. Los babilonios desarrollaron una vasta mitología, pero la adornaron sin ningún significado ético. Contaban muchas historias sobre sus dioses, sobre la creación del mundo, el primer hombre, el diluvio universal, etc. Pero estas historias eran casi siempre salvajes, crudas, incluso repugnantes. Cuando las volvemos a encontrar en el Antiguo Testamento —pues esas historias, como los tabúes de Shabatum, parecen haber sido retomadas de los babilonios por los exiliados hebreos— las encontramos transformadas hasta casi ser irreconocibles. En [ p. 75 ] la Biblia, ya no son meros romances obscenos contados por el mero placer de contarlos, sino sermones apasionados recitados para transmitir ciertos ideales morales. Éticamente, los babilonios eran poco más que niños adultos. El miedo aún los dominaba y los mantenía esclavizados. Aunque eran ricos y poderosos, aunque dominaban la tierra verde y se creían dueños de los cielos estrellados, seguían siendo cobardes en el fondo. Bajo toda su fanfarronería, eran tímidos y preocupados. Tenían miedo… miedo…