[ p. 75 ]

Para rastrear el desarrollo posterior de la religión, debemos ir ahora desde Babilonia hasta el antiguo Egipto. Por supuesto, en tiempos muy remotos, los egipcios, al igual que el resto de los pueblos primitivos de la tierra, eran simples animistas. Todo lo que los rodeaba parecía estar animado por ciertos espíritus voluntarios; y a estos espíritus los egipcios rendían homenaje aterrorizado. Se creía que solo unos pocos de estos espíritus habitaban en fenómenos naturales como el sol, la luna y el gran río Nilo. Se imaginaba que la mayoría tenía su morada en diversas especies de animales y aves. Cada tribu —parece haber cuarenta y dos de ellas en Egipto hace unos siete mil años— adoraba al espíritu que habitaba alguna especie particular de criatura viviente y recurría a él en busca de protección. Unos adoraban al carnero, otros al toro, un tercero al león; otros adoraban a la serpiente, el gato, la cabra, el asno, el halcón, el hipopótamo, el cerdo y el buitre. Evidentemente, la religión más antigua de Egipto debe haber sido un totemismo más bien [ p. 76 ] como el de los indios americanos, cada tribu recibiendo el nombre del animal que consideraba sagrado y al que posiblemente consideraba su antepasado espiritual.

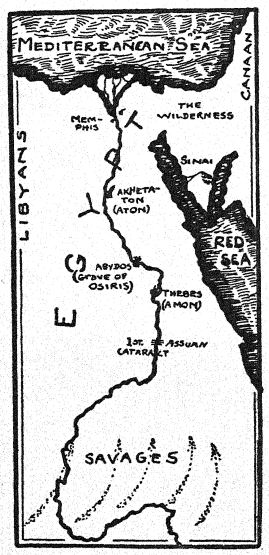

Pero a medida que la civilización avanzaba entre los egipcios, el primitivismo de su totemismo comenzó a desaparecer. Los «poderes» comenzaron a ser considerados ya no como simples animales, sino como dioses simbolizados por animales. Los ídolos, que originalmente pudieron haber sido simples imágenes de bestias, ahora se tallaban para representar cuerpos cuyas únicas cabezas eran las de las bestias. O en ocasiones, como en el caso de la esfinge, el cuerpo seguía siendo el de un animal, pero la cabeza era humana. Y cuando, tras mucho vagar, las tribus se asentaron finalmente en lo que se convirtieron en sus provincias fijas, estos dioses semianimales se localizaron. Por ejemplo, Amón, simbolizado por un carnero, se convirtió en el dios de la aldea de Tebas; Ptah, el dios-toro, se convirtió en la deidad de Menfis; Set, el dios-asno, se convirtió en el protector de la aldea de Ombos. En cada pueblo, el templo de piedra del dios local se alzaba sobre las chozas de barro de la gente. Era literalmente la «casa del dios», y los sacerdotes que la habitaban eran llamados sus sirvientes. Mañana, tarde y noche atendían al ídolo que resplandecía en la aterradora penumbra del santuario interior. Lo lavaban y vestían por la mañana, le daban de comer y lo adulaban con himnos. Por la noche, le quitaban las vestiduras y, figurativamente, lo acostaban. A pesar de su inmovilidad, el ídolo les parecía la morada de la fuerza más terriblemente poderosa del mundo. Quizás los sacerdotes más astutos, aquellos que habían servido durante más tiempo y se habían beneficiado más del culto, lo sabían mejor. Pero ciertamente el pueblo no. El pueblo, [ p. 77 ] las miríadas de siervos sudorosos y campesinos hambrientos, creían. Creían inalterablemente que en el ídolo se alojaba un espíritu que podía traerles vida o muerte. Probablemente la mayoría de los sacerdotes creían lo mismo, pues el proverbio «como el pueblo, así el sacerdote» establece una verdad válida para todas las razas, no solo para los hebreos. Por lo tanto, debieron de ser escasos —y silenciosos como la noche— los escépticos en aquellos días de fe desenfrenada…

¶ 2

Pero lo que ocurrió después en muchas otras tierras, por supuesto, también ocurrió en Egipto. Aunque el miedo a los espíritus aterradores nunca dejó de ser una realidad cruda y siniestra, la identidad exacta de esos espíritus vaciló y cambió continuamente. La fusión de las tribus egipcias trajo consigo la fusión de las deidades tribales. Los templos se convirtieron en las moradas no de dioses individuales, sino de familias enteras. Por lo general, al espíritu original del templo se le asignaba una diosa vecina por esposa y un dios menor por hijo. O a veces se le asignaban dos diosas por esposas. Y esa tendencia, iniciada a tan pequeña escala, se prolongó hasta que finalmente un dios fue exaltado sobre todos los demás en Egipto. Siglos antes de que los hebreos emergieran de la noche del desierto salvaje*, encontramos a los egipcios ya a tientas su camino hacia la idea de un monoteísmo, un Dios Único. Fueron consideraciones políticas, más que filosóficas, las que impulsaron a los egipcios en esa dirección. Tan pronto como algún jefe tribal lograba abrirse camino hasta el trono, intentaba establecer a su dios tribal en el trono celestial. Y para dar permanencia a la alianza, se veía obligado a intentar [ p. 78 ] la destrucción de todos los dioses derrotados, pero aún amenazantes. Normalmente intentaba aniquilarlos declarándolos meras manifestaciones errantes de su propia deidad. O bien, sus sacerdotes inventaban elaboradas mitologías para demostrar que su dios había sido el primero en el universo y que, de hecho, había creado a todas las demás deidades. Siglo tras siglo, recurrían a estas estratagemas. Todos los reyes abrigaban la misma vana esperanza de establecer su dinastía para siempre, y por esa razón todos intentaban demostrar que su dios era el único digno de adoración…

¶ 3

Pero ninguno de los intentos tuvo éxito. Incluso el valiente intento del famoso rey Ikhnatón fracasó. Este Ikhnatón, que reinó en Egipto desde aproximadamente 1375 hasta 1350 a. C., ha sido considerado, con razón, el primer individuo en la historia de la humanidad. Con asombrosa claridad de visión y firmeza de propósito, se propuso convertir la religión de Egipto en un monoteísmo absoluto. Rompió por completo con el pasado politeísta, negando a todos los dioses antiguos favoritos y suprimiendo sus cultos. Solo Atón, el dios del sol, fue reconocido, y ante él se doblegó toda rodilla humana y toda lengua le rindió homenaje. El rey renunció al nombre de Amonhotep, por el que se le había conocido toda su vida, simplemente porque contenía el nombre del antiguo dios Amón. En su lugar, se llamó a sí mismo Ikhnatón, que significaba «Espíritu de Atón». Dado que su antigua capital era el centro del culto a Amón, el rey también renunció a él. Se construyó una ciudad completamente nueva, llamándola [ p. 79 ] Aketatón, que significa “Horizonte del Átomo”. Intentó revolucionar cada fase de la vida egipcia, rechazando todas las viejas convenciones y creando por decretos incluso un nuevo arte y literatura.

Por supuesto, los sacerdotes de los dioses caídos lo combatieron con fiereza, pues les había quitado el pan y la miel de la boca. Pero poco pudieron hacer, pues el poder de Ikhnatón era absoluto en todo su imperio. Envió albañiles por todo Egipto para borrar los nombres de los antiguos dioses de los templos y pirámides. ¡Incluso hizo que el nombre de su propio padre fuera borrado porque contenía el nombre de Amón! Y en su nueva capital construyó un espléndido templo a su Dios Único, Atón, adorándolo con suntuosos sacrificios y con himnos de una belleza incomparable.

Tu amanecer, oh Atón Viviente, es

hermosa en el horizonte. . . .

Oh, Principio de la Vida, Tú eres todo,

y tus rayos lo abarcan todo. . . .

Múltiples son tus obras, una y única

Dios, cuyo poder ningún otro posee;

Tú creaste toda la tierra

según tu propio entendimiento.

Cuando estabas solo creaste

hombre y bestia, tanto grandes como pequeñas;

todo lo que anda de pie, todo lo que

volar con alas; sí, y todos los extranjeros

tierras, incluso Siria y Kush además de esto

Tierra de Egipto. Tú pusiste todo en su

lugar, y provees a todos con su

necesidades… [aunque] diversas son sus

lenguas, sus formas, sus pieles…

¡Oh, cuán buenos son tus designios, oh Señor,

que hay un Nilo en el cielo para [ p. 80 ]

extraños y para el ganado de cada

tierra. … Tú eres el que estás en mi

alma; Tú eres la vida de la vida;

¡Por Ti viven los hombres!

Así cantaba aquel gran hereje egipcio, ¡siglos antes de que apareciera sobre la tierra un salmista hebreo! Pero no hubo nadie que cantara así después de él. Cuando Akenatón murió, Atón también murió. Los sacerdotes de Amón y Ra, y los demás dioses antiguos, recuperaron rápidamente su dominio, erigiendo sus antiguos altares y cantando sus antiguos conjuros. El mismo yerno del hombre que con tanto celo cambió su nombre de Amonhotep a Akenatón consideró prudente cambiar su propio nombre de Tutenkhaton a Tutenkhamen. Una vez más, Tebas se convirtió en la capital, y su sacerdocio creció con la fuerza de toda su población (¡uno de cada cincuenta egipcios!). [ p. 81 ] se convirtieron en esclavos de los templos; y una séptima parte de toda la tierra cultivable del reino pasó a ser propiedad del templo. Los sumos sacerdotes se hicieron más poderosos año tras año, ¡y al final uno de ellos se apoderó de la corona!.. Y así, todo el trabajo de aquel hereje real, Ikhnaton, fue en vano.

Sin embargo, un vestigio de aquella impetuosa reforma perduró. La idea de un monoteísmo, de un solo Dios en todo el universo, nunca fue completamente borrada desde la época de Ikhnatón. De alguna manera, la idea persistió en la tierra, afectando persistentemente al menos el idioma, si no la vida de los sacerdotes. Los antiguos dioses se fusionaron cada vez más; incluso sus nombres se unieron con un guion. A partir de entonces, se habló de Amón y Ra como uno solo: Amón-Ra. Y lo que era más importante, este dios compuesto era ahora considerado no como un simple espíritu animador, un disco dorado en los cielos, sino como un espíritu que ardía en los corazones de los hombres. No solo en los corazones de los reyes, sino en los corazones de los hombres, ¡de todos los hombres!.. Así que el hereje impaciente, el tirano reformador, Ikhnatón, aunque fracasó, triunfó. Algo, quizás una nimiedad, de lo que había predicado en vida permaneció después de su muerte. Pero fue una nimiedad duradera.

¶ 4

La inclinación hacia el monoteísmo no era, sin embargo, la principal distinción de la religión del antiguo Egipto. Cabe destacar que esta tendencia se manifestaba únicamente en las altas esferas del pensamiento religioso egipcio. Surgió en parte del razonamiento filosófico y en gran medida de la necesidad política, por lo que ni siquiera afectaba a la vida de la gente común. Así pues, en lo que respecta a las masas [ p. 82 ] egipcias, no existía siquiera una tendencia hacia el monoteísmo. Las masas que trabajaban a orillas del Nilo, como las masas de todas partes, no eran muy dadas a la teología abstracta. Acosadas y acosadas por una miríada de terrores, no podían hacer más que buscar ayuda en la nada y confiar en la suerte de haberla encontrado en la dirección correcta. Las masas no tenían tiempo ni inteligencia para especular sobre la naturaleza de los espíritus que brindaban la ayuda, ni sobre cómo la brindaban. Cuestiones de esta naturaleza debían ser delegadas a sacerdotes y eruditos para que las resolvieran. No era tarea del campesino razonar cómo; solo le correspondía temer y doblegarse…

De principio a fin, por lo tanto, las masas egipcias continuaron adorando a sus innumerables dioses semianimales, sin prestar atención a los mandatos de los reyes ni a las disquisiciones de los sacerdotes. Por supuesto, la multitud tenía sus dioses favoritos, que variaban según la época y la localidad; pues con la desmesurada volubilidad característica de las multitudes, abandonaban a sus favoritos casi con la misma rapidez con la que los adoptaban. Solo un dios, Osiris, logró conservar su lugar en el afecto del pueblo a lo largo de la larga historia de Egipto. Originalmente, este Osiris parece haber sido el espíritu que hacía crecer las cosechas, el dios de la vegetación comparable a Tamuz de los babilonios. Como tal, fue de gran importancia casi desde el principio, pues los egipcios eran un pueblo agrícola que dependía de las cosechas para su propia vida. Con el paso del tiempo, Osiris adquirió cada vez mayor importancia en la mente del pueblo, hasta que finalmente llegaron a considerarlo el Divino Señor de las Tierras del Nilo, [ p. 83 ] el Dios de la Justicia, el Amor y la Luz que nutre. En gran parte, su exaltación a este rango se debió a la difusión de un mito significativo entre el pueblo. Se contaba que, en una ocasión, Osiris, dios de la Luz y el Bien que nutren, fue asesinado a traición por Set, el dios de la Oscuridad y el Mal que aniquilan. Cuando Isis, la amada esposa de Osiris, se enteró del asesinato, recorrió la tierra para encontrar el cuerpo de su señor, lamentándose profundamente y llorando hasta que el Nilo se desbordó. Isis finalmente encontró el cuerpo y lo enterró, aunque sin mucho cuidado. Como resultado, mientras estaba ausente cuidando a su hijo huérfano, Horus, el cadáver fue robado de su tumba. El malvado Set se apoderó de él, lo desmembró completamente y luego escondió cada fragmento en un lugar diferente. Así que Isis tuvo que recorrer la tierra una segunda vez, buscando los fragmentos del cuerpo y enterrándolos de forma más segura esta vez en una tumba sellada. ¡Y entonces Osiris resucitó! Milagrosamente resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo; y allí, según el mito, vivió eternamente.

Obviamente, ese mito tuvo su origen en un intento de explicar la muerte y el renacimiento anuales de la vegetación. Cada otoño parecía presenciar la vil muerte de todo lo bueno para el hombre, y cada primavera parecía marcar su resurrección. Y los egipcios, como la mayoría de las demás razas, llegaron a considerar ese rescate recurrente de la tierra de la desolación, el frío y la hambruna como el milagro más maravilloso del universo. Incluso los siervos más aburridos no podían dejar de quedar desconcertados por ello; incluso las mentes más torpes ansiaban alguna historia [ p. 84 ] que lo explicara. Y habiendo acordado tal historia, aquellos campesinos se sintieron impulsados por alguna razón a dramatizarla y representarla año tras año. Cada primavera en Ahidos, los egipcios representaban el drama de Osiris en una conmovedora representación de la Pasión, de forma similar a como los campesinos de Oberammergau representan el drama de Jesús incluso hoy… .

Hay pocos motivos para sorprenderse de que con el tiempo este drama popular, arraigado como estaba en el misterio más grande de la tierra,

Se convirtió en el núcleo mismo de la religión egipcia. De alguna manera, su trama parecía dar la clave de todo el enigma de la vida y la muerte. Los egipcios razonaban que si el destino del dios Osiris era resucitar después de la muerte, entonces se podría encontrar la manera de que también fuera el destino del hombre. Por supuesto. Solo había que ser enterrado como es debido. Si tan solo el alma de un hombre fuera confiada a salvo en [ p. 85 ] las manos de Osiris, y su cuerpo embalsamado y preservado en una tumba, entonces algún día, con seguridad, ambos volverían a estar juntos, y el hombre caminaría sobre la tierra como antaño. Al menos, así se creía en Egipto hace ya cuatro mil años.

Sin embargo, al principio, se creía que solo los reyes tenían posibilidad de resucitar, pues se creía que solo ellos tenían alma. Por eso, en aquellos tiempos, solo los reyes eran embalsamados y momificados. Se construyeron enormes pirámides para proteger sus cuerpos reales hasta el día de su resurrección, enormes estructuras de ladrillo y piedra que aún se mantienen en pie, y sin duda seguirán en pie dentro de siglos.

Pero finalmente llegó el fin de los despóticos constructores de pirámides, y un espíritu de democracia se apoderó de la tierra. La dicha de la inmortalidad, antes reservada solo para los reyes, se prometió entonces a todos los hombres. Se llegó a admitir que cada ser humano tenía un alma que sobrevivía al invierno de la muerte; y por esa razón, el cuerpo de cada ser humano debía ser preservado con la esperanza de la resurrección final. Incluso los cuerpos de los animales considerados sagrados para los diversos dioses —los toros, los carneros, los gatos y los cocodrilos— se conservaban con esa esperanza. En Beni Hasan se depositaron tantos gatos momificados que hoy en día el cementerio se utiliza como cantera de fertilizantes.

¶ 5

Se creía que los muertos llevaban una curiosa doble vida, una en la tierra y otra en el cielo a la vez. La existencia terrenal la llevaba la momia en la tumba, y su conservación [ p. 86 ] exigía que se dispusiera de alimento a intervalos regulares. El mayor temor del egipcio moribundo era que sus herederos descuidaran ese servicio, y a menudo se hacían contratos con completos desconocidos, con cuidadores de tumbas profesionales o sacerdotes vecinos, para mantener la despensa de la momia llena. Y por temor a que incluso estos contratos solemnes se rompieran, las tumbas se esculpían con versos lastimeros que rogaban al transeúnte que ofreciera, si no una comida, al menos una pequeña oración —«que solo cuesta el aliento de la boca»— por los muertos desatendidos… La existencia celestial de los muertos se desarrollaba en el reino de Osiris, y fue descrita con gran detalle por los teólogos egipcios. Se creía que, al morir, el alma de un hombre partía de inmediato hacia el Juicio Final en lo alto. Los espíritus malignos intentaban acecharla en el viaje, pero cualquier alma adecuadamente provista de fórmulas mágicas podía evadirlos. Con estos hechizos, se podía esquivar o combatir a los espíritus malignos hasta que finalmente el alma llegaba al Juicio Final y se presentaba ante el trono celestial de Osiris, el Juez. Allí rendía cuentas a Osiris y a sus cuarenta y dos dioses asociados. Cualquier alma que pudiera decir con sinceridad: «Me presento ante vosotros sin pecado, y he hecho lo que satisface a los dioses. No he matado, ni robado, ni provocado contiendas, ni mentido, ni perdido la paciencia, ni cometido adulterio, ni robado la comida del templo… He dado pan al hambriento, ropa al desnudo, un barco al que no tenía barca»; si con sinceridad podía decir todo eso, entonces el alma era inmediatamente recogida en el seno de Osiris. Pero si no podía, si se encontraba deficiente al ser pesada en las balanzas celestiales, entonces era arrojada al infierno, para ser hecha trizas [ p. 87 ] por la «Devoradora». ¡Pues solo las almas justas, solo las inocentes, eran consideradas merecedoras de la vida eterna!..

Se trataba de un conjunto extraordinario de creencias, que revela una perspicacia moral por parte de los egipcios sin parangón en el mundo de hace cuatro mil años. Ningún otro pueblo de aquella época parece haber sido capaz de concebir una Sala del Juicio donde una vida de inocencia moral, y no simplemente de decoro ritual, decidiera el destino del alma tras la muerte. Claro que ciertos elementos de esta concepción eran claramente primitivos; por ejemplo, la idea de que ninguna alma, por muy justa que fuera, podría llegar a la Sala del Juicio a menos que estuviera bien armada con fórmulas mágicas que la protegieran en el camino. Tal defecto no podía sino abrir la puerta a la introducción de todo tipo de prácticas supersticiosas. Para mayor seguridad, los ataúdes se forraban literalmente con esas fórmulas mágicas o se llenaban con rollos de pergamino en los que se escribían conjuros místicos. El rey Ikhnaton, el hereje, se opuso implacablemente a esta práctica, y durante su reinado rara vez se observó. Pero una vez muerto, este regresó y floreció con más fuerza que nunca. Los antiguos egipcios aún no estaban tan libres del miedo primitivo, ni de medidas primitivas de defensa contra él, como para atreverse a confiar únicamente en su inocencia moral para ganar el paraíso. Aún se aferraban a la idea de que había muchos espíritus malignos en el universo que no podían ser combatidos con virtud, sino solo con magia. Incluso albergaban la idea de que los espíritus buenos también podían ser controlados por la magia. Algunos de sus hechizos fueron diseñados con el propósito expreso de ayudar a las almas pecadoras a evadir el veredicto de los Jueces [ p. 88 ] Celestiales y colarse en el Paraíso a pesar de su culpa. …

No es improbable que los sacerdotes ignoraran estas reliquias de una época pasada, aunque solo fuera porque su popularidad les otorgaba un gran poder. Pues solo los sacerdotes sabían escribir las fórmulas mágicas y, por lo tanto, solo ellos controlaban las llaves del cielo. En diferentes momentos, recopilaron muchas de esas fórmulas y las convirtieron en tomos sagrados que más tarde se conocerían como el «Libro de los Muertos», el «Libro del Otro Mundo» y el «Libro de las Puertas». En ellos se consignaban no solo frases mágicas, sino también mapas e instrucciones de viaje para los muertos. Eran, por así decirlo, Baedeckers para el Más Allá…

Así que este capítulo sobre la religión de Egipto debe terminar de forma muy similar al de Babilonia. La religión avanzó en el valle del Nilo hasta alcanzar cotas sin precedentes. Allí, antes que en ningún otro lugar del mundo —al menos hasta donde sabemos—, se concibió la idea de un solo Dios que gobernaba todo el universo. Allí también se contó por primera vez la leyenda de un Señor de la Luz que murió a manos de la Oscuridad, solo para resucitar y ascender al Cielo para recibir a todos los justos allí en su abrazo. Esas no eran cotas insignificantes para un pueblo antiguo… Pero lo lamentable fue que, aunque se alcanzaron esas cotas, no se mantuvieron. Quizás ese declive se produjo porque los egipcios se hundieron demasiado en la servidumbre de los sacerdotes. (Salvo Ikhnatón, Egipto, en sus cinco mil años de historia, no produjo ni un solo espíritu profético. Y solo los espíritus proféticos pueden mantener a un pueblo en la cima). Pero, fundamentalmente, los egipcios debieron haber fracasado porque aún estaban [ p. 89 ] demasiado cerca de lo primitivo. El miedo crudo aún los dominaba con demasiada fuerza. Con patética sinceridad, intentaron depositar su confianza únicamente en la bondad de los espíritus; pero siempre permanecieron un poco inseguros, guardando un hechizo sobre su persona o en sus tumbas por si acaso. Se esforzaron por creer que solo la virtud ganaría el favor de los dioses; Pero inevitablemente añadían un pequeño conjuro, solo para estar seguros. Nunca pudieron evitar caer en el abismo de la magia. Por mucho que lo intentaran, nunca podrían aferrarse a las alturas por mucho tiempo. Porque ni siquiera ellos se sentían cómodos en el universo; incluso ellos seguían teniendo miedo… miedo…