[ p. 134 ]

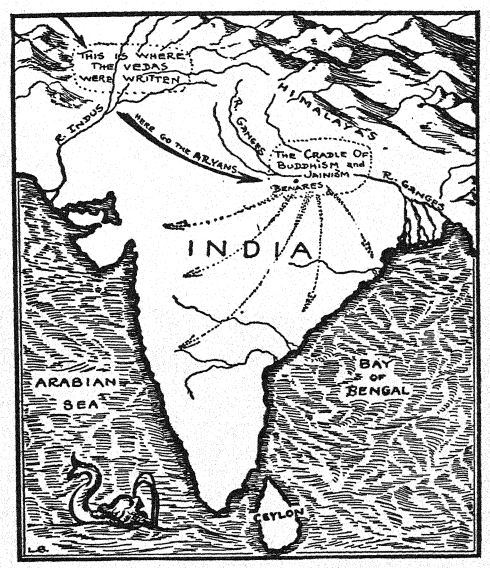

Pero el jainismo fue solo la menos importante de las dos grandes religiones heréticas que surgieron en la India en el siglo VI a. C. Cuando Mahavira tenía casi cuarenta años, nació en la India un niño varón destinado a fundar la religión mucho más grande del budismo. El nombre de este niño era Siddharta Gautama, y su padre era un rico rajá del valle del Ganges. Gautama en su nacimiento fue, por lo tanto, sorprendentemente similar al hombre que fundó la herejía anterior; y, como veremos, en su vida fue aún más similar a él. A temprana edad, Gautama también se casó con una bella princesa; y hasta casi los treinta, él también se deleitó sin restricciones con el lujo principesco.

Pero de repente, algo lo invadió. Exactamente como le había sucedido a Mahavira, una repulsión por el placer se apoderó de este joven príncipe, de modo que ya no pudo soportar las lujurias de la carne. Sus ojos se abrieron de repente a la indescriptible miseria de la vida, y la visión se le grabó de tal manera en el alma que ya nunca más pudo sentirse a gusto en su palacio. Una noche se levantó y, de puntillas, entró en la habitación donde yacía su esposa dormida con su hijo recién nacido en brazos, los miró a ambos con cariño por última vez y huyó. Se adentró en la noche a toda velocidad, con su fiel auriga a su lado. Cabalgó muy lejos, sin detenerse hasta que la salida del sol le indicó que ya había llegado mucho más allá de las tierras de su clan. Entonces desmontó, se cortó la larga cabellera, arrancó las joyas y adornos de su ropa y, entregándolos junto con su caballo y su espada al auriga, ordenó [ p. 135 ] que se los devolviera a su esposa. Gautama no regresó, sino que, volviendo la vista hacia las colinas, se marchó solo a pie. Pero ni siquiera entonces se sintió libre. No fue hasta que intercambió ropa con un mendigo que encontró en el camino que se sintió [ p. 136 ] liberado por fin de todos los apegos al mundo de la vanidad. No fue hasta que se quedó allí, en ese polvoriento camino, como un vagabundo andrajoso y sin posesiones, que se sintió capaz por fin de salir sin distracciones en busca de la salvación.

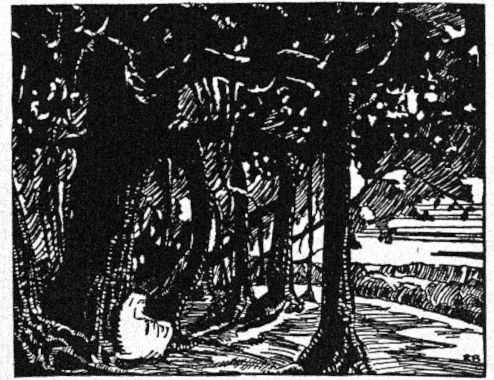

Hacia el sur, Gautama se dirigió a una cadena montañosa donde habitaban ciertos ermitaños en cuevas. Conocía a estos ermitaños desde hacía mucho tiempo, pues su fama se había extendido por toda la región. No eran ascetas comunes que se mataban de hambre frenéticamente, sino filósofos devotos que intentaban enriquecer sus mentes. Pasaban la mayor parte del tiempo buscando conocimiento; no sobre los hechos de la vida, sino sobre el destino del alma. No hurgaban en laboratorios como nuestros investigadores modernos; más bien, se sentaban bajo los árboles y conversaban. Conversaban larga y sinceramente sobre esas cosas metafísicas que nuestro mundo material desconoce. Su gran preocupación era cómo perderse en Brahma, en la Superalma universal, la única realidad que conocían. Estaban hartos de esta existencia fútil, finita y torturada llamada vida. Querían separarse de ella, separarse por completo del yo individual y alcanzar una sensación de finalidad y seguridad mediante la absorción en el Todo universal. Anhelaban liberarse del círculo vicioso de la vida transmigrante; Anhelaban la extinción eterna. Los párpados pesan en los sofocantes trópicos, donde el calor húmedo de la selva engendra una vida demasiado fétida; y estos infelices ermitaños querían dormir, dormir para siempre. Y como Gautama también quería dormir para siempre, se unió a ellos. Y Gautama vino y participó en su conversación.

Pero el príncipe errante no se detuvo mucho [ p. 137 ] con ellos. Su mente era aguda, y enseguida descubrió lo vacío que era el razonamiento de aquellos ermitaños habladores. Intentaban arrastrar sus insignificantes almas hasta Brahma con sartas de palabras, pero Brahma mismo, descubrió, también era una mera cosa de palabras. Vio a través de todos los argumentos, por muy fluidos y plausibles que fueran, y comprendió que Brahma, el gran «Eso», no era esencialmente más real que el hombre, el pequeño «Eso». Así que, llevándose consigo a cinco de los ermitaños, se adentró en la selva en busca de otro camino hacia la salvación. Con todo su ser se entregó a años de automortificación, esforzándose, como Mahavira antes que él, por alcanzar el Nirvana a través del dolor. Durante seis años —al menos, según nos cuentan— practicó austeridades como nunca antes se habían visto en la tierra, viviendo con un grano de arroz al día o con una sola semilla de sésamo. Pero, a diferencia de Mahavira, sus esfuerzos no tuvieron éxito. A pesar de todas las austeridades de Gautama, esos seis años fueron «como un tiempo dedicado a esforzarse por atar el aire en nudos». Así que finalmente abandonó la vana lucha. Tuvo que confesarse por fin que la autoaflicción insensata e irracional no era suficiente. Desesperado, tuvo que admitir que el sombrío camino de la mera negación jamás podría ser para él el camino hacia la paz.

Y así, una vez más, Gautama partió solo, mucho más infeliz que nunca. Había probado la vida ordinaria del príncipe, y le había dejado un sabor a ceniza en la boca. Había probado la vida del filósofo, y eso tampoco le había traído paz. Y luego había probado la vida del asceta, solo para descubrir que ni siquiera en eso había alivio. Así que ahora estaba perdido, completamente perdido en una noche que parecía no albergar el más mínimo rayo de luz, ni la más mínima promesa de amanecer.

[ p. 138 ]

Y entonces, de repente, la luz lo iluminó. Un día, sentado bajo un baniano, con el ánimo en su punto más bajo, recibió la salvación sin previo aviso. En un instante, su espíritu saltó en éxtasis; todo su ser se llenó de alegría. Se sintió finalmente liberado, liberado de la vida y del miedo a la vida. Se sintió finalmente libre, libre, seguro y a salvo.

[ p. 139 ]

¶ 2

En esencia, lo que Gautama había aprendido era la locura de todo exceso. En ese momento de iluminación, comprendió que era tan estúpido enloquecer de dolor como embriagarse de placer. De repente, comprendió que el ascetismo inevitablemente se extralimitaba, que no alcanzaba precisamente lo que buscaba porque lo perseguía con demasiada arrogancia. Descubrió que el frenético exceso con el que los ascetas se esforzaban por frenar el deseo significaba simplemente que se dejaban llevar por él. … Así pues, Gautama presentó un nuevo evangelio al que llamó las Cuatro Verdades. Eran estas: Primero, tanto el nacimiento como la muerte traen dolor, y la vida es completamente vana. «Las aguas de los cuatro grandes océanos», declaró, «no son nada comparadas con las lágrimas de los hombres al recorrer el camino de la vida». Segundo, la vanidad de la vida se debe enteramente a la complacencia del deseo. Por lo tanto, tercero, la vanidad solo puede terminar con la cesación de todo deseo. Pero en cuarto lugar —y aquí reside toda la originalidad del evangelio—, todo deseo puede ser erradicado no por un ascetismo excesivo, sino por una decencia sana e inteligente. El camino a la salvación, según Gautama, no era, por lo tanto, el tortuoso sendero de la autodestrucción corporal, sino más bien el «Sendero Medio» del autocontrol espiritual. Era el Óctuple Noble Sendero de «Creencia Correcta, Resolución Correcta, Habla Correcta, Acción Correcta, Modo de Vida Correcto, Esfuerzo Correcto, Pensamiento Correcto y Meditación Correcta». El Nirvana, después de todo, no era una condición física, sino un estado mental, y por lo tanto, podía alcanzarse no mediante el tormento físico, sino mediante la disciplina mental. La bienaventuranza de la [ p. 140 ] libertad, de la paz eterna y sin pasiones, del Nirvana, solo podía alcanzarse destruyendo los tres pecados capitales: la sensualidad, la mala voluntad y la estupidez.

Ahora bien, las implicaciones de semejante evangelio eran graves y revolucionarias más allá de las palabras. En primer lugar, no dejaban espacio alguno para dioses, sacerdotes ni oraciones. «¿Quién ha visto alguna vez a Brahma cara a cara?», exclamó Gautama con desprecio. O con respecto a la oración: «¿Podría la otra orilla del río Akirvati pasar a este lado sin importar cuánto se le rezara?». De este modo, examinaba todo el sistema sacrificial de los brahmanes. Condenaba rotundamente esa descarada ritualización de la moralidad que los sacerdotes habían introducido con sus brahmanes. De hecho, condenaba no solo el ritual, sino la religión misma, es decir, en su connotación más restringida. El evangelio de Gautama no toleraba ninguno de esos instrumentos comunes —dioses, sacrificios, sacerdotes u oraciones— con los que siempre se practica la técnica religiosa… Pero en la connotación más amplia del término, el evangelio era en sí mismo una religión. Intentó desesperadamente encontrar una vía de escape a las inseguridades de la vida, y en esa medida fue una religión sumamente generosa. Intentó con ahínco liberar al hombre del miedo, hacerlo sentir en casa en el universo, y por eso merece su lugar en la historia de este mundo creyente.

Pero la oposición a los dioses no fue la única implicación radical del evangelio de Gautama. Una segunda implicación, quizás igual de radical, fue su oposición a todas las divisiones de castas. Según Gautama, no existían distinciones válidas entre nobles y humildes, pues los hombres solo podían ser juzgados por sus actos. Muy [ p. 141 ] explícitamente, declaró: «Un hombre no se convierte en brahmán por su familia ni por su nacimiento. En quien hay verdad y rectitud, es bendecido, es un brahmán. ¡Oh, necio! Si dentro de ti hay rapiña, ¿cómo puedes purificar lo exterior?». Gautama, quien había pertenecido a la casta principesca, comprendió perfectamente lo vacías que eran todas las distinciones de nacimiento. Aunque nació y se crió en un palacio, su vida no había sido tan fútil y problemática como la del siervo más humilde en su choza de barro. ¿Cómo podía, entonces, respetar las distinciones sociales de los brahmanes?

Pero la rebelión contra los dioses y la rebelión contra las castas no eran exclusivas del evangelio de Gautama. Mahavira las había instado con el mismo énfasis cuando Gautama era aún un niño en brazos. Lo único original en la herejía del joven era el énfasis que Gautama ponía en la ética social. Mahavira había insistido en que cada hombre podía alcanzar la salvación por sí mismo marchándose solo y afligiendo su propio cuerpo. Pero el joven profeta declaró que todo individualismo era pecaminoso, y que la propia salvación solo podía encontrarse en el esfuerzo por traer la salvación a todos los demás. «Id ahora», ordenó a sus seguidores, «por compasión por el mundo y el bienestar de los dioses y los hombres… y predicad la doctrina que es gloriosa». Y así cortó la raíz misma del egoísmo. La propia paz, declaró, solo podía encontrarse en la búsqueda de la paz para toda la humanidad…

Gautama llegó a esa conclusión a partir de una premisa bastante sorprendente y original. A diferencia de todos los demás pensadores hindúes de su época, no creía en el alma individual. Así como algunos psicólogos modernos [ p. 142 ] afirman que el alma no es más que el nombre de cierta clase de reacciones musculares sutiles, Gautama afirmó que no es más que el nombre de la totalidad de los deseos humanos. Como él mismo lo expresó: el carro está compuesto de ruedas, eje, carro y asta de estandarte, y carece de existencia real cuando estos se eliminan; y, de la misma manera, el alma está compuesta de deseos y tendencias psíquicas, y desaparece en el momento en que estos se eliminan. Por lo tanto, argumentaba Gautama, todo este alboroto sobre la transmigración de las almas era una completa locura. Solo las acciones, no los hacedores, perduraban de generación en generación. Así que no importaba cuán ansiosamente un hombre cuidara lo que llamaba su alma, ninguna pizca de bien podría resultar de ello. Solo si un hombre vigilaba diligentemente sus acciones podría alcanzar la salvación. Porque había una inexorable Ley de Karma, una ineludible «ley de la acción», en el universo. Los efectos de todas las acciones vivían perpetuamente, el bien engendrando bien y el mal engendrando mal. Y estos efectos nunca podrían eludirse. «Ni en el cielo, ni en medio del mar, ni en las hendiduras de las montañas, se conoce un lugar donde un hombre pueda liberarse de un acto malvado». Así que el destino de cada hombre no dependía de lo que era sino de lo que hacía. Solo si hacía lo que era justo a los ojos de los hombres, solo entonces podría librarse de la bola y la cadena de las consecuencias malignas y alcanzar la bendita liberación del Nirvana…

¶ 3

Así, en resumen, fue el evangelio de Gautama tras recibir la revelación bajo el baniano. Intentó comunicárselo primero a los cinco discípulos que [ p. 143 ] había dejado atrás al abandonar el ascetismo. Pero estos hombres lo consideraban un apóstata y ni siquiera lo recibieron a su regreso. Solo tras mucha persistencia, Gautama logró que escucharan su doctrina, y luego tuvo que discutir con ellos durante cinco días. Pero al final los convenció. Al unísono, esos cinco hombres lo aclamaron como el Buda, el «Iluminado», pues estaban convencidos de que no podía ser sino otra de esas almas elegidas, los Budas (en el jainismo se les llamaba Jinas), quienes de vez en cuando descendían al mundo para proclamar la verdad celestial. Y entonces se creó una pequeña hermandad sagrada en torno a la persona de este nuevo Buda.

La India bullía entonces de almas inquietas en busca de una fe que las reconfortara; muchas de ellas llegaron y la encontraron en las palabras de Gautama. Se reunieron en el Bosque de los Ciervos, cerca de Benarés, y construyeron pequeñas chozas alrededor de la morada del Buda. Y cuando llegaron a ser sesenta, su maestro les ordenó que salieran durante los meses secos del año y llevaran su mensaje reconfortante a la gente. Les dijo que difundieran la buena nueva de que la salvación era gratuita y que todos los hombres, nobles y humildes, eruditos e ignorantes, podían alcanzarla con seguridad si practicaban la justicia y la rectitud.

Buda mismo salió al campo con ese evangelio. Durante veinte años vagó por todas partes, ganando discípulos dondequiera que iba. Al principio de su ministerio, regresó a su hogar y allí convirtió a su esposa e hijo, abandonados hacía tiempo, a la nueva fe. (Su hijo incluso se convirtió en uno de sus monjes [ p. 144 ] predicadores, y su esposa se unió a una orden de monjas budistas que pronto se organizó). Y así, el centro de este movimiento en constante crecimiento, Siddharta Gautama el Buda, vivió el resto de sus días en la tierra. Hasta el final, continuó instruyendo a los discípulos que se reunían durante cada temporada de lluvias en el Bosque de los Ciervos, cerca de Benarés. De hecho, las últimas palabras que pronunció fueron para ellos: «¡Trabajad por vuestra salvación!», les dijo con su último aliento. Y entonces murió…

Han pasado más de dos mil cuatrocientos años desde la muerte de Siddharta Gautama, y no nos resulta fácil apreciar cuán revolucionaria debió ser su doctrina cuando la pronunció por primera vez. Nunca antes se había dicho en la India que la salvación se pudiera obtener de ninguna manera, salvo mediante sacrificios escrupulosos, filosofía profunda o ascetismo extravagante. En otras palabras, nunca antes se había afirmado que quienes eran demasiado pobres para ofrecer sacrificios, demasiado torpes para dedicarse a la filosofía o demasiado humanos para establecer ascetas pudieran salvarse. Solo cuando Gautama te Bukdha entró en escena se hizo tal afirmación. Hasta entonces, la salvación, e incluso el anhelo de salvación, se habían considerado privilegios reservados a unos pocos. Pero con la llegada de Gautama, se extendieron a la mayoría, a todos. Según él, incluso los más humildes de la tierra podían alcanzar el Nirvana si seguían el Noble Óctuple Sendero… Y aunque ese evangelio fue después distorsionado, corrompido y cambiado hasta quedar fuera de toda semejanza con lo que había sido cuando salió fresco de los labios de Buda, no obstante perduró y se difundió hasta que su luz fue conocida en todo Oriente.

[ p. 145 ]

¶ 4

Pero su evangelio no se difundió de inmediato. Durante años, el budismo permaneció como una secta oscura y sin importancia, probablemente solo uno de los muchos movimientos heréticos que fermentaban en la agitada India de aquellos siglos. Durante un tiempo, no fue más que una simple orden ascética similar al jainismo. El mismo egoísmo que Gautama había atacado con más vehemencia se apoderó de sus supuestos seguidores, quienes se preocuparon mucho más por la paz de sus propias almas que por la paz de toda la humanidad. Pero alrededor del siglo III a. C., se produjo un resurgimiento del espíritu salvador del mundo de Buda, y los monjes salieron de nuevo a predicar el evangelio en su nombre.

Solo que ahora ya no se trataba del simple evangelio ético de Gautama. La teología se había infiltrado, convirtiéndose en una religión en el sentido más estricto de la palabra. El tiempo había castigado duramente la memoria de Gautama, y para el siglo III ya no se lo consideraba un hombre, sino un dios. Surgió una nueva escuela de pensamiento budista llamada Mahayana, el «Vehículo Mayor», y según sus enseñanzas, Buda había sido desde el principio un ser divino. La escuela anterior, el Hinayana o «Vehículo Menor», se había contentado con representar a Gautama como una criatura completamente humana. Había relatado con franqueza en sus escritos cómo el maestro ocasionalmente sufría de gases estomacales, y cómo en una ocasión, al comer una comida preparada por un herrero, sufrió disentería y casi murió. Pero la nueva escuela era totalmente incapaz de tal realismo. En cambio, contaba cómo el Bendito había sido concebido de forma sobrenatural y había nacido sin dolor [ p. 146 ] lo describió como un ser sin pecado, enviado del cielo como salvador de dioses y hombres. Declaró además que su espíritu divino regresaba regularmente a la tierra, encarnándose generación tras generación en ciertos hombres excepcionalmente santos llamados Bodhisattvas, «Budas Vivientes». Así, abrió el camino a la incursión de toda una tropa de dioses adicionales. Finalmente, permitió que se erigieran ídolos de Buda en espléndidos templos, e incluso fomentó la ofrenda de flores a esos ídolos. Precisamente los mismos elementos de la antigua religión brahmánica contra los que Buda se había rebelado más directamente se unieron a la fe protestante y, a través del Mahayana, se apropiaron de ella.

Y ahora, adornado con ídolos y coloreado con mitos, el budismo comenzó por fin a extenderse. El poder y la riqueza comenzaron a fluir hacia la secta, y en poco tiempo las pequeñas chozas en las que los predicadores solían refugiarse durante la temporada de lluvias fueron reemplazadas por imponentes y costosos monasterios. Los rajás de la India luchaban entonces por arrebatar la supremacía de las manos de la casta sacerdotal, durante mucho tiempo dominante; y estos rajás comenzaron a ver el valor para su causa de este viril movimiento destructor de castas. Especialmente uno de ellos, un aventurero de casta inferior llamado Chandraguptra, vio su utilidad. Mediante la guerra y la intriga, había logrado forjar un vasto imperio en el norte de la India, y como la doctrina anticastas del budismo prometía ayudarlo a conservar su poder, dotó a sus monasterios de vastas propiedades y enormes riquezas. Y su nieto, el famoso rey Asoka, que se convirtió en emperador de la India en el año 264 a. C., [ p. 147 ] dedicó gran parte de su energía durante todo su reinado a la difusión de la religión budista.

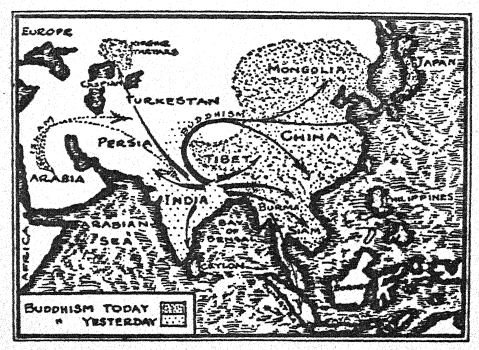

Muchos eruditos consideran a Asoka el monarca más noble de la historia; y si el criterio es el número de almas que aún veneran su memoria, sin duda fue una figura mucho más grande que cualquier otra en el catálogo de reyes del mundo. Adquiriendo un estado tras otro, construyó un imperio que abarcaba gran parte de Oriente; y cada centímetro lo conquistó por la fe, no por la espada. Asoka envió misioneros budistas a Ceilán, a Cachemira y a los confines más remotos de la tierra que conocía. Durante veintiocho años continuó su extensa labor misionera, y antes de morir había logrado convertir el budismo en la religión dominante en su mitad del mundo.

Pero, por supuesto, no fue el simple evangelio ético de Gautama lo que se llevó a estas tierras extrañas. Más bien, fue un intrincado dogma teológico el que convirtió a Buda en un dios. Gautama había predicado una religión de moralidad; pero estos misioneros exitosos predicaron una religión que convertía el ritual en una moralidad. La mera reverencia al dios Buda se consideraba suficiente para salvar el alma. El nirvana, que para Gautama había sido enteramente un estado de paz espiritual alcanzado siguiendo el Noble Óctuple Sendero, ahora se interpretaba como un cielo físico post mortem alcanzado con muchos besos en el dedo del pie de un icono. Y estas corrupciones se notaron no solo en la escuela Mahayana del budismo, que se extendió a China y Japón, sino también más tarde en la escuela Hinayana, que prosperó especialmente en Ceilán. Cuanto más se expandía el budismo, más cambiaba. En la frontera noroeste de la India, donde [ p. 148 ] Al interactuar los mundos helénico e hindú, los ídolos budistas llegaron a parecerse exactamente a los ídolos de Occidente. Hariti, diosa de la peste a quien se supone Buda convirtió, fue tallada para parecerse mucho a Isis, la diosa madre de Egipto. Incluso se la representaba sosteniendo al niño Buda en su pecho, tal como Isis sostenía al niño Horus y, mucho más tarde, María sostenía al Niño Jesús.

En China, el budismo adoptó gran parte del carácter del taoísmo, y en Japón recibió una gran influencia de la religión nacional, el sintoísmo. Posteriormente, el contacto con el cristianismo comenzó a surtir efecto, primero gracias a los esfuerzos de los primeros predicadores nestorianos y mucho más tarde a través de las actividades de los misioneros protestantes. El budismo en el Tíbet adquirió muy pronto una marcada connotación cristiana, aceptando en sus rituales símbolos e instrumentos cristianos como la cruz, la mitra, la dalmática, el incensario, la rosario y la pila de agua bendita. La religión budista en el Tíbet ha desarrollado un sistema jerárquico sumamente complejo, con un papa, el Dalai Lama, que gobierna todo el país desde su palacio en Lhasa, asistido por obispos y sacerdotes que ofician en vastas catedrales repletas de imágenes y cuadros, y por miríadas de monjes que se afanan en girar ruedas de oración en monasterios de altos muros. En Japón, el budismo también ha adquirido recientemente una connotación cristiana, aunque aquí con tintes protestantes. Se dice que los budistas japoneses modernos tienen cultos congregacionales y cantos de himnos, escuelas dominicales para sus hijos, una asociación budista de jóvenes para sus hombres y sociedades budistas de templanza para sus mujeres.

En la propia India, el budismo simplemente se marchitó y [ p. 149 ] se extinguió. Mil años después de la muerte de Gautama, se había brahmanizado en gran medida. La gente común, temerosa, clamaba a los ídolos en busca de ayuda, y los líderes discutían acaloradamente sobre la talla y el corte adecuados de sus vestimentas ceremoniales. Por lo tanto, cuando una nueva religión, el islam, invadió el país, arrasó con todo. Aunque quizás haya ciento cincuenta millones de budistas en Asia, no quedan más de dos mil en toda la India.

El budismo sigue siendo la religión de Birmania, Siam y Ceilán, pero en esas tierras ha retrocedido casi hasta convertirse en un animismo puro. En Ceilán, por todas partes, se puede oír al campanero al atardecer llamando a la gente morena, desnuda y de brillante cabello negro, al servicio del templo. Llevan [ p. 150 ] velas —si pueden permitírselo— y flores al sacerdote vestido de amarillo; y este las ofrece solemnemente a algún fetiche, quizás un supuesto diente de Buda, anidado en un santuario interior. Luego hay mucha oración: rezos a dioses, diablos, ángeles, demonios, santos y toda clase de espíritus… Y mientras tanto, en esa tierra se yergue un árbol imponente cuya semilla provino del mismo baniano bajo el cual Gautama recibió la revelación. Allí, en Ceilán, aún se yergue, el árbol más antiguo conocido por la historia. Durante casi dos mil doscientos años ha sido cuidadosamente cuidado y regado; sus ramas han sido firmemente apuntaladas y su suelo ha sido aterrazado para dar cabida a las gigantescas raíces. Y allí prospera aún hoy, un monumento despiadadamente irónico a la lamentable estupidez del hombre. Pues ese árbol, una simple cosa en la naturaleza, ha sido cuidadosamente preservado y cuidado, mientras que la fe que le dio sentido, hace mucho, mucho tiempo, se dejó perecer.