[ p. 221 ]

[ p. 222 ]

¶ LIBRO SEIS — LO QUE PASÓ EN ISRAEL

I. Judaísmo

1: La cuna del pueblo hebreo — el atractivo de la Media Luna Fértil — Egipto y el Éxodo. 2: Moisés — el pacto con Yahveh. 3: Cómo cambió la naturaleza de Yahveh en Canaán. 4: La historia política de los hebreos. 5: La obra de los profetas. 6: Amós — Oseas — Isaías — Miqueas — Jeremías — Yahveh se convierte en Dios. 7: La exaltación espiritual de Israel — la Promesa Mesiánica — su influencia durante el Exilio Babilónico — Deutero-Isaías. 8: El ascenso de los sacerdotes — su influencia — los nuevos profetas — la Destrucción de Jerusalén — el Sueño Mesiánico de nuevo. 9: El ascenso de los rabinos — el Muro de la Ley — el Judaísmo hoy — el Sionismo — el pueblo temeroso de los goy — El Mesianismo, el corazón del Judaísmo.

[ p. 223 ]

¶ LIBRO SEIS — LO QUE PASÓ EN ISRAEL

I. JUDAÍSMO

En Egipto, hace tres mil quinientos años, ya existía una gran civilización, y se construían magníficos templos para gloria de los dioses con cabeza de animal. En Babilonia ya se conocía la escritura, y en la India el Rig-Veda era antiguo. Para entonces, los chinos llevaban tanto tiempo establecidos en su tierra que creían haber vivido siempre en ella; y los minoicos ya se habían beneficiado de mil años de paz. Pero los hebreos, ese pequeño pueblo destinado a desempeñar un papel tan importante en el drama de la civilización mundial, seguían siendo semisalvajes sin hogar en el desierto.

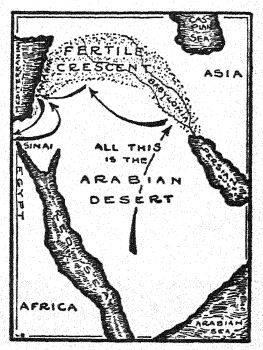

Al igual que los babilonios y los fenicios, los hebreos eran semitas, pues su cuna fue ese vasto desierto que llamamos el desierto de Arabia. Hace tres mil quinientos años, los hebreos no eran más que tribus medio salvajes que vivían de los rebaños descuidados que llevaban de un oasis a otro. Y su religión, como la de todos los demás pueblos primitivos, era un animismo bárbaro. Imaginaban que todos los objetos [ p. 224 ] a su alrededor estaban poseídos por espíritus terribles, y su adoración no era más que una oscura práctica de magia. El miedo era muy fuerte en los huesos de aquellos primeros hebreos, pues la vida para ellos era breve y brutalmente dura. De día, su mundo se estremecía con el calor del sol, y de noche se estremecía por el frío del viento. Su mundo, el desierto, era eternamente reseco, ventoso y aterrador más allá de las palabras. …

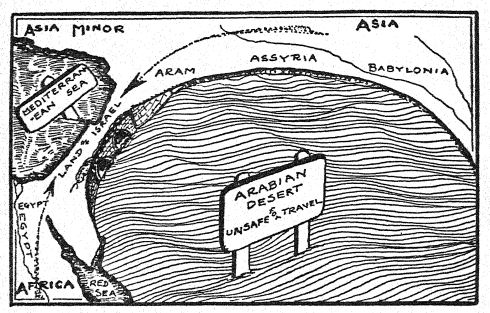

Parecía haber solo una vía de escape del mal que representaba su vida: la migración desde el desierto. Lejos al norte, se extendía un gran semicírculo de tierra verde formado por los valles del Tigris y el Éufrates, y la costa del mar Mediterráneo. Los historiadores modernos lo llaman la «Media Luna Fértil», y era el Edén de los nómadas del desierto, el Paraíso, la Tierra Prometida. Generación tras generación, esos nómadas se abrieron paso con dificultad hasta sus fronteras y luego, mediante la fuerza bruta, se abrieron paso. La Media Luna Fértil parece no haber carecido nunca de habitantes, listos para repeler a los recién llegados. Antes del amanecer de la historia, estaba poblada en gran parte por pueblos no semitas llamados sumerios e hititas. Pero más tarde se convirtió en una región perteneciente casi exclusivamente a los semitas. Ciertas tribus del desierto inundaron el extremo oriental de la Media Luna y se convirtieron en los babilonios. Otras se abrieron paso hasta el centro de la Media Luna y se convirtieron en los arameos. Otros conquistaron la llanura costera y se convirtieron en fenicios y cananeos.

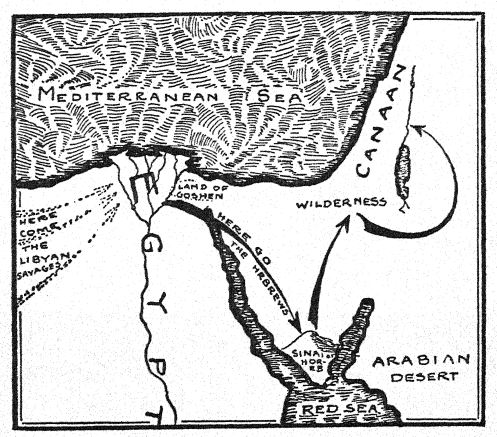

Hay razones para creer que los hebreos, cuando les llegó el turno de invadir la Media Luna, intentaron primero usar el extremo oriental como puerta de entrada. Solo más tarde [ p. 225 ] probaron fortuna en Canaán, al oeste. (La tradición de que Abraham —evidentemente un jeque tribal que lideró una de las primeras incursiones en Canaán— provenía de «Ur de los Caldeos» puede tener ese fundamento). Quizás durante muchos siglos los hebreos vagaron por los límites de la verde región, esperando su oportunidad de entrar. Una y otra vez, pudieron realizar embestidas desesperadas, asesinando y saqueando hasta adentrarse en la Media Luna, y luego retroceder ante los golpes de los nativos que se habían recuperado. Parece que pasaron por tales experiencias primero en Babilonia, luego en Harán, más tarde en Canaán y finalmente en Egipto. Pero nunca fueron expulsados de Egipto; ¡Huyeron! Pues cuando irrumpieron en Egipto, se encontraron con más de lo que esperaban. Habían entrado en la tierra en busca de alimento, pero en cambio se encontraron con la esclavitud. De beduinos despreocupados, fueron convertidos violentamente en trabajadores sudorosos que, en cuadrillas de presos, eran obligados a construir pirámides para los cuerpos momificados de los emperadores fallecidos. Solo aprovechando un momento en que Egipto intentaba desesperadamente luchar contra las hordas de salvajes invasores de Libia y los piratas de las islas del Egeo, [ p. 226 ] los hebreos lograron escapar. Huyeron al desierto, vagaron por allí como en la antigüedad y finalmente se lanzaron de nuevo al Creciente Fértil. Y esa vez lograron no solo colarse en la codiciada región, sino también permanecer en ella.

¶ 2

Fue a raíz de la crisis de la huida de Egipto que surgieron los inicios de una religión hebrea distintiva. Antes de esa época, la fe de los hebreos debió ser bastante similar a la de la mayoría de los beduinos semitas que vagaban por el desierto. Debió ser un animismo vago e inconstante en el que los espíritus de diversas montañas, cuerpos celestes y oasis eran aplacados con sacrificios y hechizos. No fue hasta el Éxodo que se convirtió en un culto definido y diferenciado.

El líder de ese Éxodo fue un hombre llamado Moisés, uno de los grandes hombres más fascinantes y desconcertantes de la antigüedad. La tradición ha tejido tantas leyendas trilladas en torno a su nombre que muchos eruditos hoy en día dudan de su existencia. Pero, como en el caso de Zoroastro, Jesús y los demás profetas antiguos, parece más sensato aceptar la historicidad de Moisés que rechazarla. No la historicidad del Moisés tradicional, que partía rocas, escribía el Pentateuco y amaba a los sacerdotes, por supuesto. Eso es, obviamente, una ficción propagandística inventada por el sacerdocio de una época muy posterior. No, la historicidad solo de un audaz hebreo primitivo que logró incitar a sus hermanos a la rebelión contra los egipcios, a autoproclamarse su jefe, a unirlos en una unidad dándoles [ p. 227 ] un dios, y finalmente prepararlos para otro esfuerzo desesperado por entrar en el Creciente Fértil. Si alguna vez fue encontrado entre juncos por una princesa egipcia, o vio arbustos arder sin consumirse, o si realmente convirtió varas en serpientes, ríos en sangre, polvo en piojos y mares en tierras secas, todo eso es irrelevante. Lo único relevante es la tarea elemental que Moisés cumplió: dar un dios a los hebreos. Pues así fundó lo que estaba destinado a convertirse en una de las religiones más exaltadas e influyentes de toda la humanidad. Más de ochocientos millones de personas…

[ p. 228 ]

[ p. 229 ] ¡La mitad de la población de este mundo creyente afirma profesar una religión que en ciertos aspectos se derivó de la religión proclamada por Moisés!

Este culto instituido por Moisés distaba mucho de ser una fe perfecta. Hay que recordar que fue fundado hace más de tres mil doscientos años por el jefe de una horda de forajidos merodeadores recién salidos de la esclavitud. Era tan rudimentario y salvaje como los propios hebreos. En su raíz residía la idea de que solo existía un dios para los hebreos. Para otras tribus podía haber otros dioses, pero para los hebreos solo existía Yahvé. Este Yahvé (o Jehová, como suele pronunciarse mal su nombre) era probablemente el espíritu que habitaba en cierto volcán del desierto llamado Sinaí u Horeb; y desde tiempos inmemoriales había sido adorado por una tribu beduina llamada los quenitas. Según la tradición, Moisés había vivido entre los quenitas y se había casado con la hija de su sumo sacerdote. Cuando fue necesario que su grupo de hebreos fugitivos tuviera un dios, fue natural que Moisés eligiera a Yahvé. Llevó a sus desamparados seguidores al pie mismo de la Montaña Sagrada de Yahvé, ubicada en algún lugar del desierto, y los encomendó solemnemente allí a este dios. Se firmó un pacto; un contrato sagrado que obligaba a los hebreos a adorar a Yahvé, y a Yahvé a favorecerlos. Se dieron diez mandamientos como base del culto a la deidad; y se entendió que, mientras se cumplieran, los hebreos podrían tener la seguridad de su protección divina. Se construyó un «arca» como refugio para el espíritu errante de Yahvé —probablemente una especie de fetiche tribal— y los hebreos la llevaban [ p. 230 ] a la cabeza de sus columnas en cada salida. Derribó el miedo que les cerraba el paso y abrió un amplio camino hacia el triunfo. Con esta «arca» que portaba el espíritu de Yahvé en vanguardia, los hebreos se abrieron paso de regreso a la Media Luna. Cuando por fin lograron cruzar el Jordán y arrebatar a los cananeos la pequeña tierra “que fluía leche y miel”, Yahvé, el espíritu de un volcán del desierto, seguía siendo su deidad principal.

¶ 3

Pero en Canaán, la naturaleza de Yahvé experimentó un gran cambio, pues un gran cambio se apoderó de sus seguidores. Los hebreos nómadas se convirtieron en agricultores; de pastorear ovejas, pasaron a arar los campos. Y como a un dios solo se le adora porque ayuda a hacer la vida menos problemática e insegura, porque con su ayuda los hombres creen que pueden combatir con mayor éxito el miedo y [ p. 231 ] la muerte, por lo tanto, debe cambiar con cada cambio en sus vidas y necesidades. Yahvé, quien había sido elegido originalmente porque parecía capaz de ayudar a los hombres a luchar contra los terrores del desierto, se vio obligado a revelar nuevas habilidades una vez que sus seguidores se asentaron en una tierra fértil. Tenía que hacerlo o morir.

Casi muere. A lo largo de los libros de Jueces, Samuel y Reyes, vemos señales de la feroz guerra de los dioses que se desató. Los hebreos conquistaron a los cananeos con mucha más facilidad que Yahvé a Baal. De hecho, aunque Yahvé triunfó al final, nunca logró aplastar por completo a su antiguo enemigo. La Biblia declara: «Y sirvieron a los ídolos, de los cuales Yahvé les había dicho: ‘No haréis esto’». Muchos siglos después del primer asentamiento en Palestina, todavía encontramos a campesinos hebreos adorando a los baales en los «lugares altos», y a reyes hebreos haciendo pasar a sus hijos por el fuego a Moloc. Las festividades licenciosas de los cultos cananeos se integraron al culto a Yahvé, y estos ritos agrícolas se volvieron dominantes en lo que antaño había sido una religión enteramente beduina.

Hoy en día está bien establecido que los llamados «Cinco Libros de Moisés» son una compilación de diferentes documentos pertenecientes a siglos muy distintos. Al separar estos documentos y reordenarlos cronológicamente, podemos ver con claridad cuán gradual y tortuoso fue el desarrollo de la religión de Israel. La idea final de Yahvé, aceptada por los hebreos, no fue producto de una revelación repentina, sino de una evolución gradual. Moisés se limitó (¡pero fue suficiente!) a predicar una gran doctrina básica: [ p. 232 ] que Israel pertenecía a Yahvé. Su Yahvé estaba, por supuesto, lejos de ser una deidad gentil, amorosa y misericordiosa. De haber sido así, habría sido completamente inútil para la dispersa banda de fugitivos y desesperados que Moisés guiaba por el desierto. Yahvé tenía que ser sanguinario, duro y vengativo, como lo era la vida de sus adoradores. Tenía que ser un Señor de los Ejércitos, un dios de la batalla; de lo contrario, no sería de ningún valor para las huestes combatientes de Israel. Solo más tarde se pensó en Yahvé como un dios de misericordia y amor. Solo mediante la predicación de una larga línea de poderosos profetas, este Tronador surgido del desierto, este Yahvé despiadado de una nación de despiadados saqueadores, se convirtió en Dios…

¶ 4

No es fácil describir con mesura y objetividad la transformación que obraron aquellos profetas. Por encima de la multitud de sacerdotes exigentes y fieles serviles, aquellos pioneros del pensamiento ético sobresalen tan majestuosos, tan imponentes, que es difícil hablar de ellos salvo con hipérbole. De no haber sido por aquellos pocos profetas, Israel hoy no sería más que Idumea o Filistea. De no haber sido por su perspicacia y valiente labor, Yahvé no habría sido para la civilización más que Baal-Melkart o Dagón. Hijos de Moisés en sangre, hermanos en espíritu de Ikhnatón, Zoroastro, Buda y Lao-Tze, se alzan en la historia de la religión como verdaderos superhombres.

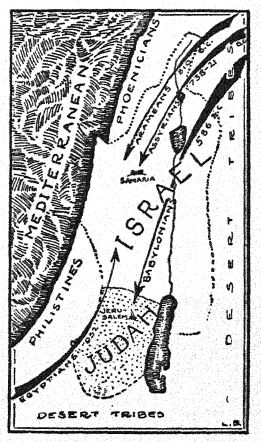

La historia de Israel como unidad política fue similar a la de la mayoría de los demás pequeños pueblos de la antigüedad. En resumen, fue así: bajo el liderazgo de sacerdotes y jeques tribales —«jueces», como se les llama en la [ p. 233 ] Biblia—, los hebreos se abrieron paso a través de Canaán y luego se asentaron allí. Las exigencias de la defensa contra sus enemigos obligaron a las tribus a unirse bajo un rey. Durante un tiempo, juntos tuvieron gran éxito en la guerra, y bajo el reinado de David, forjaron lo que fue casi un imperio. Pero el despilfarro y la extravagancia de Salomón, quien parecía empeñado en imitar a los ostentosos déspotas de Egipto y Babilonia, los llevó a una rápida ruina. Se produjo una revolución, y su final vio la tierra dividida en dos reinos: Israel y Judá. Israel estaba situado al norte y Judá al sur. En los años siguientes, estos dos pequeños reinos se desangraron en una guerra incesante. Canaán, su tierra, se encontraba en la ruta principal entre los imperios de Oriente y Occidente, y las invasiones de conquistadores mundiales y reyes comerciantes eran una fuente inagotable de desgracias. Los hebreos, así acosados tanto desde fuera como desde dentro, no pudieron resistir mucho tiempo. Primero, el reino del norte, Israel, fue derrotado, y su población fue tomada cautiva y deportada a Asiria y Media. (Eso fue en el 722 a. C., año en que datamos la «pérdida» de las Diez Tribus). Luego, en el 586 a. C., le tocó el turno al Reino de Judá; su población también fue tomada cautiva y dispersada hasta los confines de Oriente. Y con esa debacle, la historia de los hebreos llegó a su fin, casi.

¶ 5

Pero entonces ocurrió algo, algo extraordinario, casi milagroso. La rendición y aniquilación de pequeños reinos era un incidente [ p. 234 ] común en el mundo antiguo. Los filisteos, los fenicios y el resto de los pequeños vecinos de Judá, tarde o temprano, se ahogaron en ese vórtice que era —y es— Oriente. Pero milagrosamente, Judá eludió ese destino. Fue acosada y masacrada, conquistada y deportada, pero de todos los pueblos antiguos, solo ella nunca fue destruida. Aunque se pueda explicar ese fenómeno, sigue siendo un milagro, pues la explicación en sí misma es difícil de explicar. Aunque se pueda decir con ligereza que la supervivencia de Judá se debió enteramente al poder de su fe, y que el poder de su fe se debió enteramente a sus profetas, ¿cómo se puede explicar a sus profetas?

La religión de Israel, como ya hemos dicho, no fue el resultado de una revelación repentina, sino de una evolución gradual. Al principio era rudimentaria y simple, una simple incitación a un espíritu del desierto con sacrificios de sangre y [ p. 235 ] carne. Aún no existía un santuario establecido ni un sacerdocio profesional. Solo después de que Israel quedara bajo la influencia de los cananeos y babilonios, ya desde hacía tiempo civilizados, surgió un ritual elaborado y, con él, una poderosa jerarquía. Y esa influencia extranjera no alcanzó su auge hasta después del exilio babilónico. De modo que el poder salvador de la religión —ese poder que hizo posible que los judíos sobrevivieran al exilio— no pudo haber provenido de su vertiente sacerdotal. No, el culto sacrificial en Israel no fue la causa, sino más bien un acompañamiento inevitable de la supervivencia de Israel. La verdadera causa fue el espíritu profético que se había infundido en el pueblo.

De los primeros profetas palestinos —Samuel, Natán, Adonías, Elías y los demás—, nos queda poco registro salvo leyendas. Parecen haber sido evangelistas apasionados que recorrían el país exhortando al pueblo a permanecer fiel a Yahvé. (La palabra hebrea nevi-im, «profetas», puede haber significado originalmente «gritadores»). Eran los «alborotadores de Israel» que denunciaban constantemente a los reyes por su maldad, a los sacerdotes por su venalidad y al pueblo por transgredir el antiguo pacto con Yahvé. Una y otra vez fueron encarcelados y ejecutados; pero aun así, perseveraron. En los días difíciles, cuando los hebreos estaban pasando de pastores a agricultores, de habitantes de tiendas a habitantes de ciudades, fueron solo esos profetas quienes evitaron que el pueblo se desmoralizara por completo en el proceso. Ya hemos mencionado el efecto devastador de la «civilización» agrícola cuando esta es adoptada por primera vez por los antiguos nómadas. Si ese efecto causó una devastación extraordinariamente pequeña [ p. 236 ] entre los hebreos, fue únicamente gracias a la vigilancia y el celo de sus primeros nevi-im. Esos profetas eran la antigua conciencia del desierto encarnada. Se opusieron firmemente a las diosas cananeas con sus obscenidades y ritos lujuriosos; no toleraron los cultos similares de Fenicia, Asiria y Babilonia. Fueron los campeones invencibles de Yahvé en su ardua lucha para impedir que los hebreos adoraran a Baal, Moloc, Astoret y todos los demás dioses y diosas de Asia Menor.

¶ 6

Pero aunque los profetas se esforzaron tanto por mantener al antiguo Yahvé en su trono, hicieron más por destruirlo que incluso los sacerdotes de las deidades rivales. Cuando terminaron de mantenerlo en el trono, dejó de ser el mismo Yahvé. Aunque los profetas solo se propusieron revivir la antigua fe, en realidad no la revivieron tanto como la reformaron por completo. Reformaron el yahvismo de principio a fin, de modo que cuando terminaron, ya no era yahvismo en absoluto, ¡era judaísmo! Transformaron a un demonio celoso que rugía y escupía fuego desde el cráter de un volcán, en un espíritu trascendental de Amor. Tomaron a un protector sanguinario e implacable de un pueblo del desierto y, sin darse cuenta, lo transformaron en el Padre misericordioso de toda la humanidad. En resumen, ¡destruyeron a Yahvé y crearon a Dios!

Leída inteligentemente, es decir, críticamente, la Biblia deja con una claridad sorprendente ese curso de evolución. Los hebreos se asentaron en Canaán alrededor del siglo XII a. C. Para el siglo VIII, la sencilla religión nómada [ p. 237 ] que habían traído consigo había sido casi totalmente reemplazada por un culto agrícola. Esto era especialmente cierto en el reino del norte, Israel, donde la civilización estaba más avanzada. Allí, la moral había sido completamente ritualizada por los sacerdotes, y se había llegado a creer firmemente que los sacrificios de animales a la deidad podían expiar los crímenes más atroces contra la humanidad. ¿Qué había sucedido en Egipto?

En Babilonia, en la India y en casi todas partes, había sucedido lo mismo en Israel: la tendencia profundamente arraigada en la naturaleza humana a confiar en los ritos religiosos como fuente de seguridad había conducido una vez más al triunfo del sacerdote.

La corrupción reinaba y la tiranía parecía estar fuera de toda duda.

Y en una tierra donde tal religión era incuestionable, apareció de repente un hombre extraño llamado Amós. Era un pastor desconocido de las colinas del sur, y en una festividad de otoño se levantó en un templo donde los nobles y sacerdotes de Israel se deleitaban en su sagrada licencia, y exclamó:

[ p. 238 ]

Oíd esto, los que pisoteáis al pobre,

y oprimen a los pobres de la tierra. . . .

El Señor Jehová juró por su santidad:

'He aquí que vienen días sobre vosotros en que

Seréis arrastrados con garfios, incluso

¡El último de vosotros con anzuelos!

Gritó mucho más en ese mismo tono. Azotó a los adoradores ebrios con su desprecio y los aterrorizó, sacándolos de su sórdida complacencia con sus profecías de una fatalidad inevitable. Qué le hicieron por su osadía, nadie lo sabe. Quizás lo condenaron a muerte; o quizás lo dejaron predicar, considerándolo solo un derviche ruidoso. Porque tan pronto como se agotó la pasión que imprimía en sus palabras, esas palabras debieron parecerles a los israelitas no más que delirios de pura locura. Nadie hasta entonces se había atrevido a declarar que Yahvé mismo podría castigar a su propio pueblo. La creencia estaba arraigada en que, mientras Yahvé se alimentara con suficientes sacrificios, no había posibilidad alguna de que dejara de proteger a su pueblo. Él libraría sus batallas por ellos, regaría sus tierras, fecundaría su ganado y prosperaría sus negocios. ¡La novedosa idea de que el dios se sentía indignado por cosas como los crímenes sociales, la perversión de la justicia o la explotación de los pobres, o el consumo de vino o la prostitución debe haber sido totalmente incomprensible para la noble gente de Israel hace dos mil ochocientos años!

Sin embargo, esa fue precisamente la idea que Amós, un simple campesino de las colinas de Judá, se atrevió a proclamar en el templo de Bet-El. Declaró que era un error creer que Yahvé era una mera posesión tribal, un monopolio de [ p. 239 ] Israel. Si Yahvé había sacado a los hebreos de Egipto, también había sacado a los filisteos de Caftor y a los arameos de Quir. De hecho, los hebreos, declaró Amós, no tenían más posibilidades de congraciarse con Yahvé que los etíopes de piel oscura. Así que toda esperanza de indulgencia especial era vana. Yahvé era un dios de justicia implacable, y si Israel seguía confiando en el ritual en lugar de la rectitud, ¡destruiría a la nación de raíz por su pecado!

Y así se alcanzó el primer peldaño de la escalera que llevó a Yahvé al Trono de Dios. Yahvé ya no era un mero glotón de sacrificios; era el inflexible Comandante de la Justicia.

El ascenso al segundo peldaño debe atribuirse a otro profeta, Oseas. Apareció poco después de Amós, y en ese mismo reino del norte. Él también conocía bien la maldad que prevalecía en Israel y estaba convencido de la inminente ruina. Pero, a diferencia de Amós, vio una oportunidad, una oportunidad tardía pero cierta, para que Israel se salvara. Porque Yahvé, quien para Amós había sido un inexorable Comandante de Justicia, era también para Oseas un Padre de Amor. Yahvé era misericordioso y justo, y sabía perdonar. Por lo tanto, dijo Oseas, si Israel se arrepintiera, con seguridad Yahvé perdonaría la tierra…

Pero Israel no se arrepintió, y en una generación el reino llegó a su fin. Llegó el fin, y las diez tribus del norte fueron expulsadas de la tierra de sus padres, sumidas en el olvido de un exilio eterno. Después del 722 a. C., solo quedaba Judá, y el resto del ascenso [ p. 240 ] de Yahvé a la altura de Dios sobre toda la tierra se logró en la ciudad de Jerusalén y sus alrededores. Ese ascenso fue rápido y dramático, a medida que los profetas se sucedían. Primero apareció Isaías, y mediante su predicación se estableció la majestad y omnipotencia de Yahvé. La tendencia natural de los sacerdotes a hacer que sus ritos fueran superiores a los dioses fue frustrada eficazmente en Judá. En la India, Babilonia, Egipto y dondequiera que se permitiera que el poder de los sacerdotes creciera sin control, los dioses fueron casi indefectiblemente degradados y esclavizados. Pero en Judá, ese mal se evitó gracias a la labor de profetas como Isaías. Ellos dejaron meridianamente claro al pueblo que ni todos los sacrificios de la tierra, ni todos los hechizos, podían ejercer el más mínimo poder coercitivo sobre Yahvé. Como lo expresó concisamente Miqueas, otro profeta:

¿Qué exige Jehová de ti?

Ahorra para hacer justicia, para amar la misericordia,

Y andar humildemente con tu Dios. [1]

Pero el proceso no terminó ahí. Aún estaba por venir un profeta mayor que todos los que lo precedieron. En los años más difíciles de la historia de Judá, cuando la pequeña tierra libraba su última y desesperada resistencia contra Babilonia, llegó el poderoso profeta Jeremías. Y se atrevió a exhortar a su pueblo a deponer las armas y someterse. En vano se resistieron, declaró, pues Yahvé no estaba de su [ p. 241 ] lado. Al contrario, estaba del lado del enemigo, y Nabucodonosor de Babilonia era solo su instrumento. Porque Yahvé no era el simple dios de los hebreos; ¡era el Dios de toda la tierra! Podía hacer lo que quisiera no solo con una nación, sino con todas. De hecho, ¡era el Fundador de todas las naciones, el Creador de toda la tierra!.. Amós no había podido llegar tan lejos; ni siquiera Oseas, ni siquiera Isaías. Solo con Jeremías se afirmó claramente que no había otros dioses salvo Dios. No existía Asur para los asirios, Dagón para los filisteos, Bel para los babilonios ni Osiris para los egipcios; no era posible que existieran deidades locales con fortunas inextricablemente ligadas a las fortunas de sus propias naciones. Solo existía —¡Dios!

Y así, finalmente, hacia finales del siglo VII a. C., la religión de Israel se convirtió en un auténtico monoteísmo. ¡Así, por fin, Yahvé se convirtió realmente en Dios!

¶ 7

Pero junto con esta exaltación de Yahvé vino también la autoexaltación de Israel. Era inevitable. Habiendo declarado a Yahvé como el Gobernante Supremo en el cielo, era lógicamente necesario que los israelitas se [ p. 242 ] declararan la nación principal de la tierra. Y así lo hicieron. A pesar de las recurrentes derrotas, humillaciones y exilios, los judíos persistieron en creerse los Elegidos de Dios. Por supuesto, todos los profetas alentaron esa idea. Aunque denunciaron a sus compatriotas hebreos y los despreciaron por imaginarse capaces de congraciarse con Yahvé, esos mismos profetas nunca dejaron de declarar que los hebreos seguían siendo los Elegidos de Yahvé. Solo insistían en que los hebreos no fueron elegidos para una indulgencia especial, sino únicamente para la tarea de llevar el conocimiento de este Yahvé a todo el mundo. Prometían que si el pueblo cumplía esa tarea, ¡entonces, he aquí, serían la primera nación de la tierra! Su verdad conquistaría a toda la humanidad, y toda la tierra sería un Paraíso donde su propio Mesías, su «Ungido», reinaría como «Príncipe de Paz».

Esa promesa resultó ser una fuerza asombrosamente poderosa. Se convirtió en el corazón mismo de la religión de Israel, dándole color, calidez y vida. Cumplió el propósito fundamental de toda gran religión, pues ofreció a sus seguidores una razón para seguir vivos. Los judíos creyeron en esa promesa mesiánica implícita e inquebrantablemente; y al creer en ella, fueron salvados por ella. En los terribles días del exilio, cuando se sentaron junto a las aguas de Babilonia y lloraron, esa promesa fue lo único que los mantuvo con vida. Por ella se fortalecieron y se preservaron como pueblo, atesorando los recuerdos de su pasado y planeando incesantemente su futuro. Durante esos lentos y amargos días en Babilonia, sus líderes parecen haberse ocupado [ p. 243 ] de los preparativos para el gran triunfo venidero. Recopilaron las leyendas que narraban las hazañas de sus antiguos patriarcas, profetas y reyes, plasmando en pergaminos las innumerables historias gloriosas que se habían transmitido de boca en boca durante veinte generaciones o más. También recopilaron todas sus leyes antiguas y las modificaron para adaptarlas a las nuevas necesidades. Los eruditos modernos están convencidos de que gran parte del material de los «Cinco Libros de Moisés» se escribió, y se editó por primera vez, no antes, sino durante e inmediatamente después del exilio babilónico. Sin duda, por eso encontramos en el Pentateuco tantos mitos, tabúes y leyes sacerdotales que se asemejan sorprendentemente a las de los babilonios. Debió de ser imposible para los judíos resistir la influencia de su entorno. Al ver el sacerdocio desenfrenado por doquier en la próspera Babilonia, los exiliados, naturalmente, infundieron algo de él en los libros que estaban preparando para su propia Sión, que pronto sería próspera.

Pero este código legal, a pesar de su carácter predominantemente [ p. 244 ] sacerdotal, dependió para su concepción y nacimiento del impulso profético. (Por eso, a pesar de todas sus similitudes, logró diferir tan fundamentalmente del código babilónico del que se había derivado). Este código legal judío se preparó únicamente en anticipación del día en que se cumpliría la antigua promesa mesiánica. Nadie parecía saber cuándo llegaría ese día; pero todos lo esperaban en un futuro cercano, muy cercano. Y el mayor profeta del exilio, ese genio anónimo a quien llamamos Deuteronomio (el Segundo) Isaías, imaginó la gloria de ese día con palabras que los judíos jamás olvidaron. Llevó la autoexaltación de Israel a su clímax, dotando al futuro del pueblo de una dignidad y una trascendencia como ningún profeta anterior había soñado. Según este profeta anónimo, todo el pueblo de Israel era el Mesías, el Ungido. Todo Israel era el Siervo Sufriente del Señor, la luz de las naciones, para que la salvación del Señor llegue hasta lo último de la tierra.

En este carácter, Israel estaba destinado a triunfar por completo, prometió el profeta. Lo que innumerables naciones habían intentado y fracasado con la espada, Israel lo lograría simplemente con la Palabra de Dios. Y así, los judíos finalmente triunfarían sobre toda la tierra: su espíritu, sus ideales, su Dios, reinarían supremos. Jerusalén, en ese día perfecto, sería el centro del mundo, y su Templo se convertiría en una casa de oración para todas las naciones. Ellos, los judíos despreciados, ahora dispersos, quebrantados y vistos con desprecio, ¡al final serían los conquistadores más poderosos de todos!..

[ p. 245 ]

Tal era el evangelio de aquel judío anónimo cuyas palabras se registran en los capítulos 40 al 55 del Libro de Isaías. En contraste, ese evangelio parece casi increíblemente elevado y esperanzador. En ese mismo siglo, a seis mil millas de distancia, en China, Confucio caminaba trabajosamente de aldea en aldea en la inútil búsqueda de un príncipe que trajera de vuelta el pasado. Todo lo glorioso le parecía ya haber sido, y todo lo correcto parecía pertenecer solo al ayer. … En la India, a casi tres mil millas de distancia, Mahavira el Jina y Gautama el Buda andaban a tientas en la selva, buscando no un príncipe que trajera de vuelta el pasado, sino un principio de evasión que pudiera ayudarlos a eludir el futuro. Todo el pasado les parecía haber sido tan malo como el presente, y el futuro no parecía ser mejor que el pasado. Todo el ciclo de la vida parecía un largo y prolongado cansancio para la carne, una abominación que debía ser destruida a cualquier precio. Pero allí, en Babilonia, se encontraba este judío sin hogar, quien tenía todo el derecho a lamentar el pasado y temblar por el futuro, quien debería haber sido el más abatido y desesperanzado de los espíritus; ¡allí estaba, feliz, exultante! No había rastro de desesperación en su alma. Al contrario, estaba lleno de esperanza, una loca y extática esperanza por la Gran Liberación venidera. No liberación de la vida, sino por la vida; liberación por una vida más noble, más rica, más abundante que nunca. «¡Consolad, consolad, pueblo mío!», exclamó. «¡No temas, gusano de Jacob! Yo te ayudaré, dice el Señor. He aquí que aún trillarás los montes y los molerás; sí, ¡harás que los collados mismos sean como paja!»

Así gritó este Profeta Desconocido del Exilio. . . .

[ p. 246 ]

¶ 8

Y entonces, casi inmediatamente, llegó la liberación, o al menos su comienzo. En el año 538 a. C., Ciro de Persia conquistó Babilonia y liberó a los exiliados. Los judíos eran libres entonces para conquistar el mundo, con la palabra del Señor.

Pero la gloriosa conquista comenzó de forma ignominiosa. Al regresar los judíos a su pequeña tierra, se llevaron consigo el código legal que sus escribas les habían preparado en el exilio. Y, como ya hemos dicho, era en realidad un código sacerdotal. A partir de entonces, la voz de los profetas se fue debilitando cada vez más, y el canto de los sacerdotes se hizo cada vez más estridente. Lo que ocurrió en India, China, Persia y cualquier otra tierra civilizada, ocurrió también en Judea. En lugar de buscar el favor de Dios y salvarse practicando la justicia y la misericordia, los judíos intentaron lograr esos fines ofreciendo sacrificios y murmurando oraciones. (Era una técnica mucho más sencilla de aplicar). Y así, los sacerdotes llegaron al poder. Los sacerdotes fueron los principales promotores de la técnica más sencilla, y por lo tanto se enriquecieron enormemente con su popularidad. Cuanto más buscaba el pueblo sobornar para llegar a Dios mediante rituales sacerdotales, más poderosos eran los sacerdotes. No había escapatoria a ese lamentable desarrollo, pues las masas aún no estaban preparadas para seguir los altos mandatos de los profetas. Solo estaban preparadas para las pequeñas leyes de los sacerdotes, para las insignificantes reglas dictadas por aquellos hombres de espíritu mezquino que creían poder organizar la moralidad.

Es muy posible que al principio aquellos sacerdotes [ p. 247 ] fueran sumamente sinceros en su labor. Quizás creían ser completamente fieles a los profetas al intentar organizar la verdad profética. Pero al poco tiempo se involucraron tanto en el proceso de organización que comenzaron a perder de vista la verdad. Los medios se volvieron más importantes que el fin; el cómo eclipsó al porqué. La labor de los profetas, esa furia de la predicación que de alguna manera había arrastrado cuesta arriba el culto de un pueblo merodeador del desierto hasta convertirse en la fe ética superlativa del mundo antiguo, se fue deshaciendo poco a poco. Durante casi seiscientos años tras el regreso de Babilonia, los sacerdotes permitieron que la religión de Israel degenerara en una moralidad cada vez más ritualizada. De hecho, si durante esos seiscientos años la religión no degeneró por completo, pudo haber sido solo porque la protesta profética, aunque intermitentemente sofocada, nunca fue completamente sofocada. De vez en cuando surgían profetas aislados para denunciar el sacerdotalismo y la corrupción de los sacerdotes y el pueblo. Algunos fueron decapitados, como Juan el Bautista; y otros crucificados, como Jesús de Nazaret. Pero aun así llegaron, una sucesión ininterrumpida de protestantes heroicos y piadosos. Fue la antigua promesa del Mesías lo que los impulsó. A pesar de todas las agonías y humillaciones que soportaron en aquellos años, a pesar de todos los ultrajes cometidos por los señores persas, griegos, sirios y romanos, algunos judíos aún creían que triunfarían al final. Siempre un remanente del pueblo llano [ p. 248 ] anhelaba la venida inmediata del «Ungido», la pronta venida del Reino de Dios. De hecho, cuanto más terrible y abrumadora era su situación, con más frenesí esperaba este remanente salvador ese advenimiento. Por toda la tierra andaban hombres extraños como sus portavoces, clamando al pueblo: «¡Arrepiéntanse, porque el Reino de los Cielos se ha acercado!».

Pero aunque parecía inminente, nunca llegó. El mundo de los judíos se oscurecía cada vez más a medida que las vastas y negras alas de Roma se cernían sobre él. Israel se retorció bajo las garras sangrientas del Imperio durante más de un siglo. Y entonces, casi incitado a la locura, Israel se rebeló. Cansados de esperar al Mesías, los judíos intentaron forzar el día de su venida. Todo el país estalló en rebelión, e Israel realizó su máximo esfuerzo por preservarse como nación. Dos de los más grandes generales de Roma fueron enviados para sofocar el levantamiento, y durante cuatro años todos los valles del país se tiñeron de sangre con la sangre de los caídos. Durante muchos meses, la ciudad santa de Jerusalén estuvo sitiada; y cuando finalmente, en el verano del 70 d. C., fue capturada y destruida, la nación judía también fue destruida. La temible Diáspora, la «Dispersión», comenzó entonces con fuerza. Los judíos huyeron o fueron perseguidos hasta los confines de la tierra, y la gloria que era Sión terminó, al parecer, para siempre.

Pero no había terminado. En absoluto. Al contrario, comenzó de nuevo. Aunque el Templo fue destruido y todo el culto sacrificial se había convertido en cosa del pasado, Israel seguía vivo. Pues la gran promesa de los profetas seguía vigente, aunque las pequeñas leyes de los sacerdotes ahora eran nulas e inválidas. Incluso después de la Dispersión, los judíos continuaron acariciando su sueño del Mesías. Puede que haya sido un sueño irracional, ridículo, completamente descabellado, pero persistió. Y mientras persistió, los judíos persistieron. [ p. 249 ] Persiste hasta el día de hoy. Ha sido denunciado y traicionado, atacado y violado, pero nunca ha sido olvidado del todo.

¶ 9

Este no es el lugar para un relato detallado de la historia de los judíos durante los últimos diecinueve siglos. Ojalá lo fuera, pues esa historia no se parece a ninguna otra en toda la saga de la religión. La historia de los parsis, aquellos descendientes exiliados de los antiguos zoroastrianos, es quizás la que más se le acerca; pues ese pueblo también persistió porque albergaba una esperanza. Pero salvo el pequeño grupo de persas que aún aguardaba el triunfo de Ormuz, ningún otro pueblo puede compararse con los judíos. Los judíos se distinguen entre las razas del mundo, un pueblo extraño e inexplicable, con una historia mucho más extraña que la ficción.

Pero al menos es necesario dar aquí una pista de esa historia. Cuando el Templo fue destruido y el antiguo culto sacerdotal llegó a su fin, toda la técnica de la religión tuvo que ser alterada radicalmente. La organización sacerdotal desapareció y fue necesario crear una nueva. Así surgió el culto rabínico. Durante los primeros cinco siglos después de la Destrucción, se desarrolló una gigantesca literatura legal llamada Talmud, y posteriormente una literatura aún más gigantesca de comentarios y supercomentarios talmúdicos. No es difícil explicar por qué este desarrollo tomó tal forma. Los profetas siempre habían respondido al porqué de la vida del judío. Habían dicho que debía vivir y sufrir durante un tiempo para finalmente triunfar, para finalmente traer el Reino de Dios. Pero esos profetas habían sido poco explícitos en cuanto a la cuestión más [ p. 250 ] inmediata del cómo. Si bien era cierto que la vida tenía un propósito, ¿cómo podría el judío sobrevivir lo suficiente para comprenderlo? Se veía completamente indefenso en ese torbellino de razas y credos que es el mundo. No tenía hogar, ni poder, ni prestigio; nada salvo una ineluctable creencia en su propia importancia para la humanidad. Y eso, por sí solo, distaba mucho de ser suficiente para mantenerse a flote en el torbellino. Así que comenzó a temblar por su propia existencia. El miedo se apoderó de él casi con la misma intensidad con la que se había apoderado de su salvaje antepasado en el desierto. Pero mientras que el miedo impulsaba al salvaje a recurrir a fetiches, impulsó a este remoto descendiente a recurrir a las leyes. El salvaje había intentado salvarse de ahogarse en el miedo conjurando juncos de magia a los que aferrarse. Exactamente por la misma razón, el judío construyó un dique de leyes tras el cual ocultarse.

Fue ese Muro de la Ley lo que salvó al judío de la destrucción tras la destrucción de su propio hogar. Lo mantuvo apartado de los gentiles, regulando su oración, su alimentación, incluso su vestimenta, para que jamás olvidara su identidad. El sueño de los profetas hizo la vida razonable para el judío, pero solo el código legal de los rabinos lo hizo posible. Y mientras el mundo gentil mantuvo el miedo palpitando en el corazón del judío, ese muro se mantuvo firme e inquebrantable. Si se derrumba visiblemente en nuestros días, se debe en gran medida a que el mundo se está volviendo menos intolerante y el miedo en el corazón del judío se está disipando. Si el antiguo judaísmo ortodoxo se está desintegrando en nuestros días, y el judaísmo «reformista» o «liberal» está creciendo, es porque el viento de la emancipación está barriendo el alma de Israel, liberándola del temor.

[ p. 251 ]

Pero no hay garantía de que ese proceso avance con rapidez. De los dieciséis o diecisiete millones de judíos que hay en el mundo hoy, es dudoso que siquiera dos millones estén libres de tabúes y escrúpulos ortodoxos. Un intenso temor al goy, al gentil, aún perdura en el alma del judío, ya resida en Washington o en Varsovia. Un terror que se le ha inculcado incesantemente durante veinte o treinta siglos difícilmente puede disiparse en una generación. No, el miedo sigue atormentando al judío, y tan rápido como se derrumba la Ley, construye un nuevo muro —o reconstruye uno antiguo— de nacionalismo. En espíritu, si no a menudo en cuerpo, regresa ahora a la antigua Palestina. Al menos, sus jóvenes regresan allí para hollar una vez más la tierra de Amós y Jeremías. Y así, mediante un nacionalismo recreado, el judío contemporáneo busca salvarse de la extinción.

Así pues, es con el ya familiar motivo del miedo con el que debemos cerrar este libro. El judío se aferra a su ley ritual en gran medida porque intuye subconscientemente que, de lo contrario, perderá su identidad entre los no judíos. En otras palabras, teme a Dios en gran medida porque teme a los goyitas. Pero cabe destacar que este miedo, en el corazón del judaísmo, es genéricamente diferente del que alimenta a la mayoría de las demás religiones. No se trata de miedo por el destino individual, sino por el del grupo. Hasta que los judíos entraron en contacto con los zoroastrianos, parecen no tener noción de inmortalidad individual. Hasta entonces, el anhelo de los judíos parecía haber sido únicamente de inmortalidad nacional. Y aunque la idea de una vida después de la muerte personal ha echado raíces profundas en el judaísmo, la idea anterior sigue siendo [ p. 252 ] la más importante. Los judíos parecen aún mucho más preocupados por su futuro como grupo que como individuos. Sin duda, por eso han estado tan dispuestos durante todos estos siglos a sufrir persecución y muerte antes que renunciar a su fe. Su religión les ha enseñado que como individuos no cuentan; que solo como miembros del grupo judío poseen dignidad o importancia. Y aceptando esta enseñanza implícitamente, los judíos han logrado sobrevivir veinte siglos de la opresión más cruel jamás sufrida por ningún pueblo de la tierra. No solo han sobrevivido; en cierto modo, incluso han prosperado. Han crecido tanto en número y avanzado en poder que se les encuentra en posiciones destacadas en casi todo el mundo. Y dondequiera que vivan, son como levadura en la sociedad, estimulando un fermento incesante de protesta profética y rebeldía. La opresión, lejos de debilitarlos, solo ha templado su espíritu. Como una espada, el judío se ha extendido sobre el yunque de la historia y con cada golpe se ha vuelto más resistente y duradero.

Y es la religión del judío, su certeza de una liberación definitiva de los gentiles, su fe en un futuro mesiánico para su pueblo, lo que ha hecho posible el milagro de su supervivencia. El judío parece casi orgánicamente incapaz de olvidar esa noble promesa que le hicieron sus profetas hace veinticinco siglos. Todavía cree, aunque inconscientemente, que es su deber mantenerse vivo porque tiene una misión que cumplir. Su Biblia, sus oraciones diarias, incluso sus canciones populares y cuentos de hadas, todo ello inculca en su alma una creencia obsesiva: que él es, preeminentemente, la espada del espíritu que aún despejará [ p. 253 ] el camino para la llegada del Reino de Dios. Puede que sea una creencia insensata, irracional y presuntuosa, pero también lo es cualquier otra en este mundo creyente. Todas las religiones se basan en un dogma absolutamente indemostrable y aparentemente irracional: que, de alguna manera y en algún lugar, algunos seres humanos podrían aún ser capaces de lidiar con el universo. Por lo tanto, no se puede decir que el judaísmo sea más presuntuoso que cualquier otra religión en su convicción básica. Solo se puede decir que los judíos parecen estar más estrechamente unidos y más firmemente sostenidos por su convicción que los seguidores de la mayoría de las demás religiones. Pero eso, lejos de revelar un defecto en la religión judía, proclama lo que probablemente sea su mayor virtud: el judaísmo funciona.

¶ Notas

Este versículo de Miqueas, frecuentemente citado, es profundamente significativo. Representa las contribuciones de Amós, el profeta de la justicia, Oseas, el profeta de la misericordia, e Isaías, el profeta de la majestad celestial. Con palabras sencillas, narra toda la historia de la exaltación de Yahvé y la moralización del yahvismo. ↩︎