[ pág. 255 ]

[ p. 256 ]

¶ LIBRO SIETE — QUÉ SUCEDIÓ EN EUROPA

I. Jesús

1: Palestina en el primer siglo — los zelotes y los santos. 2: La infancia de Jesús — la juventud. 3: Juan el Bautista — Jesús comienza a predicar. 4: Sus herejías — su tono de autoridad — ¿se creía Jesús el Mesías? 5: Jesús va a Jerusalén — cae en desgracia — es arrestado, juzgado y crucificado. 6: La “resurrección”: los discípulos comienzan a predicar. 7: La religión de los Nazarenos: la creciente saga sobre Jesús.

II. Cristo

1: Los misterios en el Imperio Romano: las filosofías. 2: La historia de Saulo de Tarso. 3: La obra de Pablo. 4: Jesús se convierte en Cristo: los compromisos con el paganismo, la superioridad del cristianismo, la escritura de los Evangelios, la persecución por Roma. 5: Constantino y el triunfo del cristianismo. 6:El costo del éxito: los cismas. 7: La expansión del cristianismo: el elemento ético del cristianismo: cómo tranquilizó a Europa. 8: El desarrollo de la Iglesia: el protestantismo: por qué el cristianismo ha triunfado.

[ p. 257 ]

¶ LIBRO SIETE: LO QUE SUCEDIÓ EN EUROPA

I. JESÚS

La opresión romana azotaba a Israel. Los ejércitos retumbaban por el campo, sembrando sangre por doquier; y los espías se escabullían por los callejones de las ciudades, calumniando y sembrando la muerte a su paso. Roma, la poderosa potencia capaz de conquistar continentes enteros, no podía controlar a la pequeña Palestina. Roma no podía comprender a los judíos, ni su exasperante obstinación y rebeldía. No podía comprender por qué los judíos enloquecían ante la idea de adorar las imágenes de los emperadores, ni por qué ensordecían al mundo con lamentaciones cuando el dinero del Templo se usaba para construir acueductos. Y, por lo tanto, Roma, naturalmente, perdió la paciencia. A la menor protesta, atacaba a los judíos sin piedad, sin calcular el torbellino que podría desatarse del orden impuesto que ella sembraba. …

Y los judíos, atormentados por un dolor insoportable, debilitados por la pérdida de sangre, casi enloquecieron. Habían llegado a un punto muerto en el que no sabían qué hacer. No se [ p. 258 ] atrevían a rendirse, pues aún abrigaban su antigua esperanza mesiánica. A pesar de todo el terror que los había atormentado casi desde el día de su creación, los judíos aún creían que su Ungido, su Mesías, vendría, y que con él se instauraría el Reino de Dios en la tierra. En este aspecto, parece que no hubo división entre los judíos. Solo hubo división en cuanto a los medios para traer el Gran Día. En cuanto a eso, algunos judíos aconsejaban la guerra, y otros la oración. Aquellos, de cuerpo fuerte y temperamento fogoso, no podían esperar otra salvación que la arrebatada por la espada. Estos eran llamados zelotes, y recorrían el país atacando guarniciones romanas solitarias, asesinando a sus simpatizantes, conspirando, protestando, luchando, muriendo, todo para instaurar por la fuerza bruta el Reino de la Paz… Y lo que provocaron al final fue solo una debacle sangrienta, un conflicto final que simplemente aniquiló a la nación judía y dispersó a sus desventurados supervivientes por los cuatro puntos cardinales…

Pero aquellos que eran fuertes de alma más que de cuerpo buscaban la salvación por medios muy distintos. Les parecía que el Reino de Paz solo se establecería mediante la paz, y por lo tanto, clamaban al pueblo a rebelarse contra sus propias acciones en lugar de contra las de Roma. Les rogaban que purgaran sus almas del pecado, que aplastaran su ansia de poder y venganza, que fueran humildes y mansos de espíritu, que fueran amorosos y perdonadores, que devolvieran bien por mal, y así, en silencio y con oración, esperaran el maravilloso [ p. 259 ] día de la recompensa venidera… Y al final, esos predicadores de paz de alguna manera contribuyeron al surgimiento de una nueva religión, una gran fe que, aunque nunca trajo la liberación a Israel, sí trajo la salvación a la mitad del resto del mundo…

¶ 2

El prólogo de la historia de esa nueva religión comienza en Galilea. Hace casi dos mil años, nació en la aldea galilea de Nazaret un niño judío a quien se le dio el nombre de Josué, o Jesús. No sabemos con certeza cómo transcurrieron sus primeros años. Los Evangelios relatan muchas leyendas sobre su concepción, nacimiento y juventud, pero no son más fiables que las leyendas sospechosamente similares contadas siglos antes sobre Zoroastro. En su juventud, Jesús parece haber seguido la vocación de su padre y fue carpintero. Su educación probablemente fue escasa, pues su gente eran aldeanos humildes, y en toda Galilea había notoriamente poca erudición en aquellos días. Apreciaba muchas de las nociones primitivas de la gente sencilla a la que pertenecía, creyendo que la enfermedad, e incluso a veces la muerte, eran causadas por la presencia de demonios inmundos y que podían ser aliviadas mediante la oración. Sabía poco o nada de griego, y jamás habría oído hablar de la ciencia o la filosofía griegas. Solo conocía la Biblia, y probablemente el texto de esta le había sido enseñado de memoria. Como a cualquier otro joven judío, le habían obligado a memorizar las antiguas profecías de la Biblia y a observar las leyes bíblicas y rabínicas de su época. Sobre todo, debieron haberle enseñado a valorar como algo más preciado que la vida la [ p. 260 ] antigua obsesión de su pueblo de que algún día serían milagrosamente liberados por el Mesías. De hecho, esto último le fue inculcado tan bien que, a medida que maduraba, el ansia por la realización de la esperanza se convirtió en su pasión devoradora. Parece que no le dio descanso en ese pequeño y protegido pueblo donde ejercía su oficio. No podía sentarse a esperar pacientemente. Tuvo que tomar su bastón en mano,¡Y salir y hacer lo que pudiera para acelerar la llegada del Gran Día!

No había nada extraordinario en tal conducta. Como ya hemos visto, Palestina estaba repleta de jóvenes judíos empeñados en una misión similar. La mayoría, por supuesto, se unió a los zelotes y anduvo fomentando la guerra contra Roma. Sin embargo, había otros que solo aconsejaban la paz con Dios, y fue a ellos a quienes se unió el sencillo carpintero galileo. Debió de ser una compañía peculiar la que le tocó. La mayoría de aquellos predicadores de paz eran evangelistas apasionados que, a imitación de los antiguos profetas, se vestían con pelo de camello y cinturones de cuero. Los soma estaban obviamente locos: de ojos desorbitados, cabellos despeinados, [ p. 261 ] epilépticos de labios espumosos que corrían de un lado a otro gritando palabrería sin sentido a los oídos de todo aquel que quisiera escucharlos. Otros, sin embargo, eran igual de obvios de ese tipo que a lo largo de la historia nos ha dado a nuestros profetas y genios: ese tipo desquiciado cuyos miembros tan a menudo son apedreados en vida y entronizados en muerte… Pero tanto locos como cuerdos, todos estaban enardecidos por preparar al pueblo para la pronta venida del Mesías. Recorrieron toda la tierra, clamando: «Arrepentíos, porque el Reino de los Cielos se ha acercado». Y se pararon a orillas del Jordán y sumergieron a los arrepentidos en sus aguas sagradas. Era de suma importancia, según estos evangelistas, que uno fuera bautizado así en el Jordán, pues solo así se podía demostrar que uno era digno de heredar el Reino de Dios en la tierra. Declararon que todos los que fueran sorprendidos sin bautizar —es decir, sin limpiarse de espíritus malignos— cuando viniera el Mesías, jamás podrían conocer las alegrías del Milenio. …

¶ 3

En ese tiempo, había en la tierra un evangelista que tuvo tanto éxito atrayendo a la gente al Jordán que llegó a llamarse Juan el Bautista. Era un hombre rudo y ascético que se alimentaba de langostas y miel silvestre, y se vestía con pieles de animales: una verdadera recreación del antiguo profeta Elías. Le parecía que un día más, una hora más, ¡y he aquí que el Reino de los Cielos estaría aquí!..

Fue a este Juan el Bautista a quien Jesús acudió cuando dejó su hogar en Nazaret. Durante un tiempo fue seguidor de Juan, uno de una multitud de jóvenes judíos [ p. 262 ] que creían en la misión del profeta impetuoso y trataban de ayudarlo en su obra de salvar almas. Pero cuando poco después Juan fue encarcelado por denunciar al tetrarca reinante, Herodes Antipas, Jesús regresó a Galilea y comenzó a predicar solo. Su evangelio era muy parecido al de su maestro. «El tiempo se ha cumplido», exclamó, «y el Reino de Dios está cerca. ¡Arrepentíos!». Así clamaba dondequiera que encontraba oídos que lo escucharan. Fue a la playa del Mar de Galilea, donde se encontraban los pescadores trabajando; Iba a las sinagogas de las aldeas, donde se encontraban los piadosos y la gente de bien en sus cultos; incluso entraba en las casas de la vergüenza, donde podía alcanzar a los publicanos y pecadores. Y dondequiera que iba, pocos podían resistirse a su elocuencia. Debió haber alguna cualidad en su porte, algo en la intensidad de su espíritu y la seriedad de su predicación, que simplemente impulsó a los agobiados galileos a escuchar. Y al escuchar, absorbiendo las palabras de consuelo que pronunciaba, no pudieron evitar creer. Y creyendo, aceptando de todo corazón la promesa que les hizo, no pudieron evitar sentirse salvados.

Cuando las historias de las andanzas de ese joven predicador se recopilaron años después y se pusieron por escrito, se dijo que realizó toda clase de milagros mientras recorría el país. Quizás haya algo de verdad en esa tradición, pues si la gente cree con suficiente fe, los milagros no se vuelven del todo imposibles. Los ciegos, si no les han extraído los ojos, podrán ver, y los cojos, si no les han amputado las extremidades, podrán [ p. 263 ] caminar. La realización de tales prodigios se ha atribuido a casi todos los grandes profetas y santos de la historia, e incluso admitiendo la inevitable exageración del entusiasmo y el tiempo, aún queda un núcleo de verdad innegable. La fe implícita, que en diez mil y una ocasiones ha hecho efectiva incluso la danza de un curandero como medio de curación, no podía sino hacer efectiva la mano de un profeta…

Y Jesús podía exigir una fe absoluta. Él mismo creía; con todo su corazón y alma creía que pronto llegaría la Gran Liberación. Así, los pobres judíos y judías de Galilea, los sencillos pescadores y esposas de granjeros, los publicanos de ojos legañosos y las mujeres deshonradas, se vieron obligados a creer con él. No pudieron resistirse. Porque este joven les trajo en su aflicción su único rayo de esperanza. Sin esa promesa que les ofrecía, su vida se había convertido en una penumbra infernal. Allí estaban, hambrientos, sudorosos, enfermos y llenos de miedo. Campesinos miserables y habitantes de barrios marginales como eran, no tenían nada por lo que vivir, nada, salvo esa promesa que Jesús proclamó.

Así que escucharon, creyeron y fueron salvados. Decenas, cientos, acudieron en masa a escucharlo, recorriendo con dificultad muchas millas a través del polvo de los caminos montañosos para finalmente estar ante él y escuchar sus palabras. Hablaba sin la más mínima floritura, usando palabras sencillas y parábolas sencillas. No se entregaba a la filosofía ni a la teología, pues, después de todo, era un trabajador inculto que desconocía tales vanidades. Tampoco, al parecer, predicaba [ p. 264 ] herejías desmesuradas. A diferencia de Buda, con quien a menudo se le compara, no predicaba un evangelio radicalmente nuevo. «No penséis que he venido a abolir la ley o los profetas», declaró. «No he venido a abolir, sino a cumplir». Sus oraciones se componían de versos que los rabinos fariseos solían recitar en las sinagogas, y que aún hoy se encuentran en el libro de oración judío ortodoxo. Su vestimenta, incluso el dobladillo con flecos, era la vestimenta de un judío observante. De hecho, se esforzaba por pagar el impuesto del Templo a los sacerdotes y no veía nada absolutamente malo en ofrecer sacrificios. No, no era un hereje en el sentido de que Ikhnatón, Zoroastro o Buda lo eran. Exteriormente, era claramente un judío conforme.

¶ 4

Sin embargo, a pesar de toda su conformidad en estos y otros aspectos, Jesús era definitivamente un rebelde. Como la mayoría de los grandes profetas que lo precedieron en Israel, despreciaba a los ricos y orgullosos, a los sacerdotes del Templo y a los rabinos de las sinagogas. Su corazón solo se compadecía de los oprimidos, de esos miserables que no podían llegar a Dios ni con sacrificios costosos ni con erudición. Todo su evangelio tenía como único propósito consolar a los desheredados, pues declaraba que, por muy analfabetos que fueran, podían ser admitidos en el Reino de Dios cuando llegara. Porque solo el arrepentimiento, según Jesús, podía hacer a alguien elegible para entrar en ese Reino. De hecho, declaró que la riqueza y el saber pedante eran obstáculos; sólo la pureza de corazón tenía algún valor.

Ahora bien, tal evangelio estaba literalmente saturado de herejía. Al denunciar a los ricos y ordenarles que se despojaran de [ p. 265 ] todas sus posesiones, atacaba todo el culto sacrificial. Pues dicho culto, con sus sacerdotes y levitas, su elaborado templo y su costoso desfile, dependía enteramente de la riqueza para su existencia. Un pueblo sin posesiones jamás podría permitirse el lujo de comprar bueyes gordos para la buna ni odres de aceite para derramar. Además, si la pureza de corazón era la única credencial válida, ¿qué sentido tenía ofrecer algún sacrificio?.. Además, debido a que este evangelio minimizaba la importancia del aprendizaje y ordenaba a los hombres observar únicamente el espíritu de la ley, atacaba todo el culto rabínico. Pues dicho culto, creado por los escribas y fariseos, dependía del conocimiento erudito de la letra de la ley para su importancia. El «Muro de la Ley» de los rabinos se había construido a partir de las complejas interpretaciones y reinterpretaciones de cada palabra del Pentateuco; de hecho, de cada letra y de cada iluminación alrededor de cada letra. Y a muchos rabinos les parecía que solo quien conociera el Pentateuco palabra por palabra, y todas sus innumerables interpretaciones, podría ser un alma justa. Muchos de esos rabinos despreciaban al «hombre de la tierra», al campesino, diciendo que su ignorancia de las minucias de la ley era una piedra de molino que lo arrastraba al nivel de los paganos. Obviamente, por lo tanto, este evangelio de Jesús, que declaraba que el «hombre de la tierra» podía ser la sal misma de la tierra, fue acusado de herejía devastadora.

Pero las herejías de Jesús no carecían de precedentes en Israel. Innumerables profetas habían surgido antes de él para atacar a los sacerdotes codiciosos; y los mismos rabinos vilipendiaban en su Talmud a los hipócritas e intolerantes de entre ellos, llamándolos «la plaga [ p. 266 ] farisaica». Lo que realmente distinguía a Jesús de cualquier predicador anterior no era tanto lo que decía, sino la autoridad con la que lo decía. Su tono era completamente nuevo en la experiencia judía. Todos los demás profetas habían pronunciado sus herejías en nombre de Dios. «Así dice el Señor» precedía a cada una de sus declaraciones. Pero este carpintero de Nazaret, a pesar de toda su mansedumbre y humildad, hablaba solo en su propio nombre. «Llevad mi yugo sobre vosotros», dijo… «El que pierda su vida por mi causa…». … “Oísteis que fue dicho antiguamente… pero yo os digo…”. Así habló, no como portavoz de Dios, sino como alguien investido de una autoridad casi divina.

Fue ese tono el que finalmente le costó la vida a Jesús. Los sacerdotes y eruditos debieron de indignarse hasta lo insoportable. Un tono así les habría parecido blasfemo incluso en un príncipe o un erudito. En un obrero sin instrucción, en un campesino de la ignorante Galilea, debió de parecerles la más escandalosa desfachatez… Pero fue ese tono, después de todo, el que dotó a Jesús de su sorprendente magnetismo. Creó y mantuvo la impresión de ser una persona trascendente, y le otorgó el poder de convertir a siervos cobardes en hombres imponentes. Solo porque creía tan firmemente en sí mismo, solo porque tenía una confianza tan soberbia, pudo lograr que otros aceptaran sus palabras. Su tono no era el de un simple profeta, sino casi el de Dios mismo. ¡Y por eso comenzaron a decir que era más que un hombre, que era el Mesías! No se trataba solo de que pudiera realizar lo que se consideraban milagros, expulsando demonios [ p. 267 ] y resucitando muertos, aunque tales supuestos poderes debieron haber proporcionado la prueba más convincente para la mayoría de sus seguidores campesinos. Era más bien que podía comportarse con la divina seguridad de un «Ungido», expulsando el miedo e inspirando a los vivos.

Si Jesús mismo estaba convencido de ser el Mesías es un problema aún sin resolver. Su negativa a afirmarlo en público, la forma casi demasiado astuta en que evitó una respuesta directa cada vez que se le planteaba la pregunta, presenta hasta el día de hoy un dilema para los fieles. Pero es cierto que muchos de los que siguieron a Jesús creyeron que él era el Mesías. La imagen de aquel joven judío andrajoso corriendo bajo el ardiente sol de Galilea, pobre, sin estudios, pero capaz de infundir un frenesí perfecto de esperanza y alegría a multitudes de desamparados, debió parecer prueba irrefutable de que él era, en efecto, el «Ungido». Había un amor maravilloso en su predicación y, junto con él, un aire de certeza, de autoridad. Durante quinientos años se había esperado a algún Mesías, y más de una vez habían sido hombres de la peor calaña los que habían sido confundidos con Él. Charlatanes y locos, granujas redomados y necios, habían sido aclamados una y otra vez por la turba histérica como el Esperado. ¿Es de extrañar, entonces, que una persona exaltada como este joven carpintero, Jesús, también fuera aclamada?..

¶ 5

Es difícil dudar de que Jesús fue una persona exaltada. Incluso descartando todas [ p. 268 ] las leyendas, todas las extravagancias absurdas, absurdas y groseras, todos los adornos piadosos y las falsedades patentes que obstruyen y confunden los relatos evangélicos, aún queda una personalidad extraordinaria que explicar. Hay que recordar que Jesús no fue el único predicador de bondad ni hacedor de milagros conocido entre los judíos. Muchos hombres así lo precedieron; muchos hubo en su época; y muchos más vinieron después. Pero ningún otro logró impresionar tanto a sus seguidores. Su fama tardó poco en extenderse por toda Galilea, y pronto grandes multitudes acudían a verlo y escucharlo dondequiera que iba. A menudo era abucheado por los ancianos en las sinagogas, y más de una vez fue calumniado y perseguido. Pero eso solo aumentó su número de seguidores. Se cuenta que, en una ocasión, cuando comenzó a predicar junto al mar de Galilea, la multitud en la playa se volvió tan numerosa que tuvo que subirse a una barca y hablar desde el agua. …

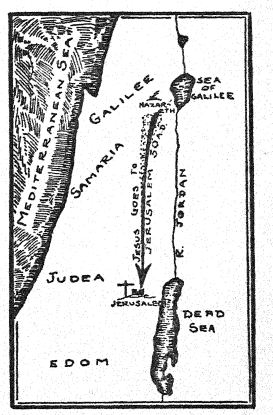

Pero solo era famoso en Galilea, y Galilea era simplemente una zona remota y sin importancia del país. Es probable que en Jerusalén, la capital, ni siquiera se supiera el más mínimo rumor de su aparición. Así que llegó por fin el día en que Jesús decidió salir de Galilea y llevar su evangelio al resto de su pueblo. Decidió ir incluso hasta Jerusalén e intentar predicar su palabra en la misma fortaleza de los sacerdotes y rabinos. El momento elegido fue justo antes de la Pascua, pues Jesús sabía que la capital estaría entonces repleta de judíos venidos de todos los rincones del país para celebrar la fiesta en el Templo. Así, con sus doce seguidores principales, sus discípulos, [ p. 269 ] y un pequeño grupo de mujeres devotas, partió valientemente hacia el sur. …

Pero entonces llegó la tragedia. Para cuando Jesús llegó a la capital, su fama ya lo precedía. Una gran multitud salió a su encuentro, arrojando desesperadamente sus mantos al suelo bajo las patas del pollino que montaba. Lo aclamaron como su Mesías, como el tan esperado Hijo de David que los libraría de sus aflicciones. «¡Hosanna!», gritaron extasiados. «¡Bendito el que viene en el nombre del Señor! ¡Hosanna!». Uno se pregunta si aquellos pobres desgraciados, salidos de los callejones y estercoleros de la antigua Jerusalén, comprendieron quién era realmente Jesús. (Uno se pregunta si incluso sus propios discípulos lo comprendieron, o si incluso sus devotos más piadosos de hoy lo entienden). Para esa multitud frenética, al menos, él era simplemente un archizelote, un héroe marcial que había venido a liderarlos en una sangrienta rebelión contra Roma. Y cuando, tras tres días de enseñanza en los atrios del Templo, descubrieron que no era así, cuando empezaron a ver que [ p. 270 ] quería que hicieran las paces con Dios, no la guerra contra Roma, lo abandonaron tan rápido como habían acudido en su apoyo. Pobres desesperados, no estaban dispuestos a buscar la paz, ni a devolver bien por mal, ni a poner la otra mejilla. No querían dar al César lo que era del César. Querían matar. Querían holocausto de todo el ejército romano y volver a ser una nación libre y orgullosa…

Y en el momento en que el pueblo se volvió contra él, Jesús no tuvo ninguna oportunidad. Los sacerdotes inmediatamente comenzaron a tramar medidas decisivas contra él, pues lo odiaban tanto como hombres de similar corazón habían odiado a todos los demás profetas de Israel. Los había despreciado y atacado la base misma de su culto. Además, los había exhibido públicamente, irrumpiendo un día en los atrios del Templo y echando a la calle a sus cambistas. No se atrevieron a dejarlo continuar… Y aunque los rabinos despreciaban a los sacerdotes tanto como Jesús, no pudieron salir en su defensa. Él también los había despreciado, desprestigiándolos por su amor a la letra y su descuido del espíritu de la Santa Ley. Se había atrevido a llamarlos hipócritas y sepulcros blanqueados. Y, sobre todo, los había indignado con su inusual tono de autoridad. Así que ellos también estaban en su contra.

En el último momento, Jesús parece haberse dado cuenta de su imprudencia al atreverse a ir a Jerusalén. Sus discípulos le habían advertido contra ello cuando aún estaban a salvo en Galilea; pero el joven Jesús, en su ardor, no les había hecho caso. Y ahora se sentía perdido. Tardíamente, intentó escapar con ellos, pero fue perseguido, traicionado y hecho prisionero en un bosque fuera [ p. 271 ] de las murallas de la ciudad. Fue juzgado apresuradamente por un tribunal judío, que al parecer estaba compuesto principalmente por sacerdotes. Luego, sumariamente, fue declarado culpable. Por la premura con la que se llevó a cabo todo el juicio, se puede apreciar el terror que sentían los sacerdotes. Parece que no les importó en absoluto por qué lo condenaban. Tenían miedo de Jesús, miedo no solo porque sus herejías ponían en peligro su propia posición, sino aún más porque la agitación que había despertado entre las masas podría poner en peligro la paz de toda la tierra. Roma, el señor feudal, solía reprimir cualquier tipo de disturbio público con escasa misericordia o paciencia. Así que, presas del pánico, los ancianos judíos tomaron a este joven predicador y lo entregaron al gobernador romano.

Y por este gobernador fue sentenciado a muerte.

No había justicia en todo esto. ¿Cómo se podía esperar justicia en tiempos tan tensos y en una tierra tan loca? El gobernador, Poncio Pilato, no podía comprender lo que ese joven carpintero había hecho o había soñado hacer. Este Pilato probablemente pensó que no era más que otro joven zelote loco, un rebelde contra Roma, un pretendiente al trono de Judea.

Y al día siguiente, la vida de aquel joven galileo fue extinguida. Los soldados romanos lo llevaron a la cima de una colina cercana, lo azotaron con varas, lo coronaron con una corona de espinas en señal de burla y lo clavaron en una cruz. Lo clavaron en una cruz entre dos ladrones, y sobre su cabeza grabaron las palabras burlonas: «Rey de los judíos». Y allí, en una angustia mortal, permaneció colgado durante horas. Si hubiera tenido más fuerza física, tal vez la vida le habría durado días. Pero [ p. 272 ] si hubiera tenido más fuerza física, sin duda nunca se habría unido a la escuela de Juan el Bautista ni se habría convertido en un salvador de almas. En cambio, se habría unido a los zelotes, luchando con la espada contra Roma, y llegando a su fin no en una cruz, sino tras alguna muralla empapada de sangre. No, desde el principio su fuerza no debió ser la del cuerpo, sino la del alma; y hacia el final, incluso esa fuerza debió de menguar en él. Porque mientras colgaba allí en la cruz de la vergüenza, estaba solo, abandonado. Se habían ido las multitudes que lo vitoreaban; se habían ido incluso sus propios discípulos de confianza. Solo un pequeño grupo de mujeres desoladas lo observaba exhalar su último aliento. En la ciudad ya estaba olvidado. Los miembros de esa multitud que lo había recibido con tanto éxtasis unos días antes ahora se preparaban afanosamente para la fiesta de la Pascua. Y sus discípulos se escondían en los campos, demasiado aterrorizados para confesar que siquiera habían conocido al mártir. Tan abandonado colgaba allí, en esa colina solitaria.

El sol comenzó a ponerse, y el salvaje resplandor violeta del oeste ascendió hasta perderse en el azul del cielo vespertino. El profeta Jesús, con su pobre cuerpo desplomado por las púas ensangrentadas que le desgarraron las manos y los pies, no pudo soportar más los dolores. Empezó a gemir. Gimió entrecortadamente mientras la agonía lo invadía. «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?», suplicó.

Y entonces murió.

¶ 6

Pero murió solo para resucitar, para alcanzar una vida más duradera, más maravillosamente poderosa que la que se le había concedido en los días [ p. 273 ] previos a su vergonzosa muerte. De hecho, literalmente resucitó, según quienes lo habían seguido con más ahínco. Pues antes de que transcurriera una semana, una repulsión se apoderó de aquellos aterrorizados discípulos. En la hora terrible de la prueba, habían huido de su Maestro; y ahora su mortificación no tenía límites. Temblaban ante la idea de regresar a su hogar en Galilea para enfrentar el amargo desprecio, o peor aún, el abatimiento mortal de sus compañeros allí. Más aún, temblaban ante la idea de vivir el resto de sus vidas sin su Jesús en quien creer. Ese joven predicador, con su magnetismo supremo, había llegado a significar demasiado para ellos. Sin su fe en él y en su mesianismo, sus vidas se volvieron vacías, sin sentido. Escondiéndose entre las colinas rocosas a las afueras de Jerusalén, se dieron cuenta como nunca antes de que aún tenían que creer en él, o morir… Y, como creer en un cadáver era demasiado difícil, comenzaron a creer que Jesús seguía vivo. Empezaron a decir que tres días después de su entierro había resucitado milagrosamente. Incluso declararon que lo habían visto levantarse del sepulcro, que lo habían visto ascender al cielo, hasta el trono de gloria. Empezaron a contar cómo su espíritu había caminado y hablado con ellos, ¡incluso había partido el pan con ellos!.. No fue el deseo de engañar lo que impulsó a aquellos discípulos a contar tales historias. Ellos mismos las creían sinceramente. Estaban abrumadoramente convencidos de que Jesús realmente había resucitado y ahora estaba en el cielo esperando su regreso.

Y con esta nueva convicción fortaleciéndose en sus [ p. 274 ] corazones, los once discípulos salieron de sus escondites y comenzaron a predicar de nuevo. Sin embargo, no se trataba en absoluto de una nueva religión. Seguían siendo judíos y continuaban fieles al culto establecido en la sinagoga y el templo. Se diferenciaban de sus compatriotas judíos solo en que creían que el Mesías ya había venido, y que lo había hecho en la persona de Jesús de Nazaret. Por esa razón se les llamaba nazarenos, y probablemente formaban una más de las muchas sectas mesiánicas que ya existían. Estaban los juanistas, que creían que Juan el Bautista había sido el Mesías y persistieron en la creencia durante muchas generaciones. También estaban los teudasianos, que creían que cierto predicador loco llamado Teudas era el Esperado, y se aferraron a la creencia hasta que los romanos le cortaron la cabeza. Toda la tierra estaba plagada de estas pequeñas sectas, pues el anhelo de salvación en Israel era entonces tan angustioso y tan insatisfecho por la religión establecida, como lo había sido, por ejemplo, en la India en la época de Buda y Mahavira.

¶ 7

De la vida de los primeros nazarenos sabemos muy poco. Parece que vivían juntos en pequeñas colonias comunistas, amándose y compartiendo sus alegrías y penas. Comían en una mesa común y no tenían propiedad privada. Con el más noble ardor se propusieron vivir como su Maestro les había ordenado… Y continuamente, incansablemente, buscaron nuevos miembros. Recorrieron todo el país, incluso hasta Damasco, tratando de ganar conversos para su pequeño movimiento.

[ pág. 275 ]

Pero debió de ser una labor lenta y desalentadora, pues la condición de Mesías de Jesús no era nada fácil de demostrar. Aun cuando la vergüenza de su muerte pudiera justificarse con una resurrección milagrosa, aún quedaba la oscuridad de su vida por justificar. A los judíos se les había enseñado a esperar que el Ungido fuera nada menos que un descendiente de la dinastía real de David, un príncipe heroico y magnífico que destruiría a todos los enemigos de Israel con un simple gesto de la mano, y ascendería a un trono de oro, marfil y piedras preciosas, para gobernar entonces sobre todo el mundo como el Príncipe de la Paz. Era justo el tipo de sueño grandioso y ostentoso que uno podría esperar de un pueblo con una tremenda voluntad de vivir, apretado en un cuerpo frágil y torturado. Y un carpintero de aldea de la Galilea semipagana, un evangelista desconocido que había caminado a través del polvo hasta Jerusalén con un pequeño grupo de campesinos harapientos y pecadores reformados, solo para ser sumariamente extinguido por Roma: una figura tan lamentable que difícilmente estaba a la altura de los requisitos establecidos para el héroe de ese sueño. El contraste entre el Jesús real y el Mesías imaginario no había sido tan evidente cuando el predicador aún vivía. La magnitud de su espíritu y el fervor de su predicación habían sido tan absorbentes que hicieron que la gente olvidara por completo de dónde venía y lo andrajoso que iba vestido. Habían sido cautivados por su sencilla y conmovedora elocuencia, y la gente había estado entonces dispuesta a aclamarlo como el Hijo de David… Pero ahora que Jesús ya no estaba físicamente presente en la tierra, todo esto había cambiado. Para aquellos judíos que no lo conocían, que nunca lo habían oído predicar ni lo habían visto expulsar demonios de locos y paralíticos, [ p. 276 ] era enormemente difícil demostrar que realmente había sido el Prometido.

Sin duda, por eso los discípulos comenzaron a reconstruir las genealogías que encontramos en los Evangelios. Sin duda, por eso también comenzaron a inventarse esas extravagantes leyendas sobre la concepción, el nacimiento, la infancia y el ministerio de Jesús. Los críticos poco caritativos podrían decir que los discípulos recurrieron al fraude en estos asuntos, pero todo fue un fraude intensamente piadoso y bienintencionado. Antes de que el judío común pudiera aceptar a Jesús como el Mesías, simplemente había que demostrar que Jesús era descendiente de David, cuya vida entera había sido un cumplimiento literal de las antiguas profecías. Puede que los discípulos no fueran ni remotamente conscientes de que se estaban apartando de la verdad al repetir solemnemente esas genealogías e historias. Los discípulos demasiado entusiastas nunca lo son…

Pero incluso con todas esas nuevas pruebas y atractivas leyendas para convencerlos, el pueblo judío en su conjunto seguía negándose a aceptar el Mesianismo de Jesús. Obstinadamente seguían esperando la primera venida del Ungido, orando por su advenimiento día y noche. Y los nazarenos permanecieron en la oscuridad.y pocos en número.