[ p. 1 ]

¶ D’Alexandre au soulèvement de Mattathias (336-167 av. J.-C.)

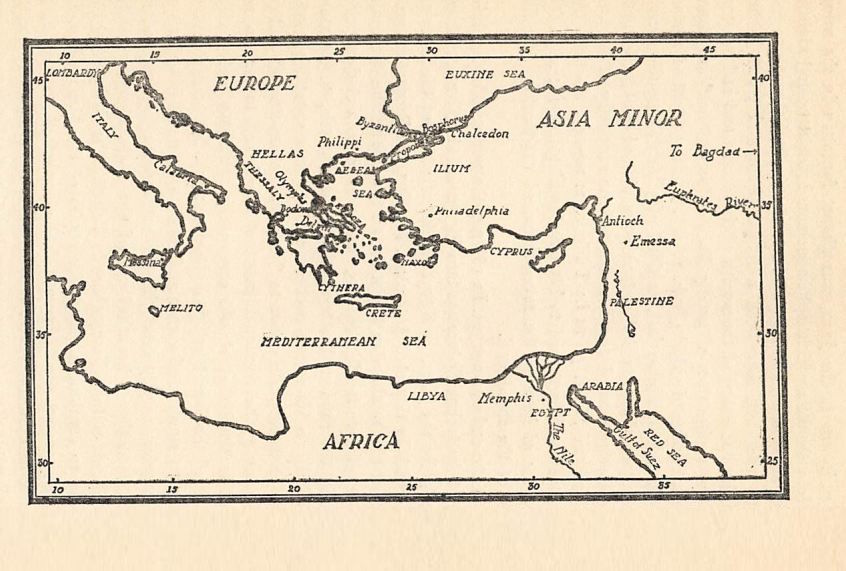

Alexandre le Grand .—Les expéditions d’Alexandre le Grand ont rendu possible la culture mondiale dans laquelle l’Évangile chrétien a plus tard trouvé une acceptation si facile. Sans l’influence unificatrice de ses conquêtes, il aurait été impossible à une religion de se propager avec la rapidité qui caractérisa le succès missionnaire du christianisme au Ier siècle. Il fut le premier à réaliser l’amalgame des Grecs et des Orientaux. Cyrus le Jeune avait tenté cette opération lors de sa campagne contre son frère aîné Artaxerxès. La marche des dix mille restera à jamais un classique. Mais il restait à Alexandre de pénétrer l’Orient de telle sorte que la civilisation grecque devienne partie intégrante de la vie de l’Orient. Ainsi, l’avancée ultérieure de la religion chrétienne en Occident fut rendue possible et naturelle.

Alexandre le Grand naquit en 356 av. J.-C., à l’apogée de la culture grecque. Élève d’Aristote, il fut sans doute fortement influencé par ce grand philosophe. Après l’assassinat de Philippe en 336, Alexandre lui succéda sur le trône et s’employa à consolider sa position dans son pays. Puis, rassemblant une armée de trente ou quarante mille hommes, il entreprit la marche vers l’est, que son jeune esprit avait préparée depuis longtemps. En 334 av. J.-C., à la bataille du Granique, en Asie, il mit en déroute les forces perses et prit la ville de Sardes, ainsi que d’autres places fortes. Poursuivant vers l’est, il arriva en 333 à Issos, près d’Antioche de Syrie. Là, [ p. 2 ] Darius avait rassemblé ses forces pour une position déterminée. Alexandre retardant son attaque, Darius tenta de faire un détour par les collines et de l’attaquer à revers. Cela lui donna l’occasion. Darius fut pris dans les défilés et ses forces mises en déroute. Alexandre consacra alors sept mois à la prise de Tyr. Il campa deux autres mois devant Gaza. Il passa l’hiver 332-331 en Égypte. En 331, il partit pour la Perse. Le 20 septembre 331, il traversa le Tigre. L’éclipse de lune qui se produisit lors de la traversée du Tigre fixa l’année et le jour. Ses expéditions ultérieures en Parthie, en Bactriane et dans le nord de l’Inde ne concernent pas notre étude. En 323, à Babylone, alors qu’il préparait de nouvelles expéditions, il contracta une fièvre qui lui fut fatale. À l’article de la mort, il demanda à ses fidèles soldats de traverser sa chambre un par un pour lui faire un dernier adieu.

Il est intéressant de noter que la marche d’Alexandre est parallèle à celle suivie par le christianisme primitif. Alexandre marcha de Macédoine vers l’Asie, traversa la Mysie et, franchissant les montagnes, livra sa bataille décisive près d’Antioche. Il séjourna ensuite quelque temps à Tyr et à Gaza, et rendit hommage au temple de Jérusalem. Le christianisme fit marche arrière, progressant de Jérusalem vers Gaza, puis vers Tyr, puis le long de la côte. Son premier grand point de ralliement fut Antioche. Il se déplaça d’Antioche vers le nord et l’est, traversant les montagnes d’Asie pour finalement pénétrer en Macédoine. Alexandre avait fait d’une seule langue toutes les nations de la Méditerranée orientale. Le christianisme utilisa cette langue unique pour se faire comprendre de ces mêmes nations.

Avant Alexandre à Mattathias. — L’empire fondé par Alexandre le Grand fut divisé entre les Diadoques, les « Successeurs ». Lors du partage, la Cœlé-Syrie, y compris la Palestine, échoit à Laomédon, et l’Égypte à Ptolémée Lagus. Ce partage fut d’une grande importance pour la Palestine au cours des siècles suivants. Si l’Égypte et la Syrie avaient été placées sous un seul souverain au lieu de deux, l’histoire ultérieure de la Palestine [ p. 3 ] aurait été très différente. Les guerres entre la Syrie et l’Égypte firent de la Palestine, à maintes reprises, un champ de bataille sanglant.

Ptolémée Lagus n’était pas satisfait de sa part du domaine d’Alexandre. Il marcha sur Jérusalem sous prétexte de vouloir prier au Temple. Entrant dans la ville un jour de sabbat, il la submergea avec ses troupes et força les Juifs à se soumettre à l’Égypte. Laomédon ne put récupérer ses biens volés. La Judée resta soumise à l’Égypte, à quelques brèves interruptions près, jusqu’en 198. Lagus n’était pas un mauvais souverain pour les Juifs. Il exigeait un tribut annuel de vingt talents d’argent, mais c’était là toute leur sujétion.

Durant ces cent ans et plus, les Juifs connurent une grande paix et une grande prospérité. Le grand prêtre était tenu pour responsable par le roi d’Égypte du paiement du tribut annuel. Il bénéficiait du soutien militaire de l’Égypte. Il devint ainsi le chef politique de la cité-État, et le gouvernement pouvait être qualifié à juste titre de théocratie. La « Gérousie », ou Sénat, de Jérusalem participait à la gestion des affaires. Ce sénat était probablement issu de l’assemblée des chefs de famille de l’époque de Néhémie.

L’influence de ces liens étroits avec l’Égypte fut notable. De nombreux Juifs s’installèrent à Alexandrie. Les érudits juifs y furent naturellement attirés. La plus grande bibliothèque du monde rassembla autour de ses trésors de nombreux érudits de l’époque. La liberté de pensée y était encouragée. Judaïsme et hellénisme s’entretenaient. L’Ancien Testament fut soigneusement traduit en grec, la langue apportée par Alexandre. Ce moyen de communication entre la pensée juive et la philosophie hellénistique permit la propagande ultérieure de la dispersion juive. Le judaïsme s’installait dans le monde, comme le christianisme plus tard. L’hellénisme aurait submergé et submergé le judaïsme si la puissance et la force inhérentes à la foi juive ne s’étaient pas affirmées, tant en Judée qu’à l’étranger, en Égypte et ailleurs. Comme le souligne Schirer de manière suggestive [ p. 4 ], le judaïsme est le seul exemple de religion orientale ayant survécu au déluge de pensée et de civilisation hellénistiques (Schurer Ii-199).

En 198 av. J.-C., Antiochus le Grand, roi de Syrie, arracha finalement la Palestine à l’Égypte.Les Juifs ne furent plus jamais sous domination égyptienne. La bataille décisive eut lieu à Panias.

Antiochus Épiphane, fils d’Antiochus le Grand, entreprit de détruire le judaïsme afin de syriaquer la Palestine. Antiochus Épiphane n’était pas avant tout un tyran sanguinaire. Par la suite, la persécution fut une question de principe plutôt qu’une animosité personnelle. Il estimait que la paix et la prospérité de son royaume résidaient dans son hellénisation complète. Les quelques Juifs favorables à l’hellénisme le soutinrent naturellement, et il s’y associa tout aussi naturellement. Il est presque certain que l’hellénisme aurait fini par supplanter le judaïsme si Antiochus n’avait pas été trop impatient et précipité.

Le grand prêtre de Jérusalem en 175 était Onias III. Jason, le frère d’Onias, était jaloux de lui et aspirait à sa charge. Par des promesses et des présents à Épiphane, il réussit à obtenir le grand prêtre en 174 av. J.-C. (II Macc. 4: 19-24). Jason était profondément helléniste dans ses sympathies, se faisant de nombreux ennemis parmi les Juifs, non seulement par son rôle dans le meurtre d’Onias III près du sanctuaire de Daphné, mais aussi par l’utilisation des fonds du Temple à des fins profanes. En 171 av. J.-C., il fut expulsé de sa charge par Ménélas, qui avait offert des pots-de-vin encore plus importants au roi de Syrie et avait ainsi obtenu la nomination de grand prêtre (II Macc. 4:26, 27).

Le grand prêtre devenait un simple jouet pour lequel des prétendants opposés se disputaient. Jason, en 170 av. J.-C., s’empara de nouveau de la charge et chassa son rival. Cela se fit sans le consentement d’Épiphane. Il utilisa ensuite cet événement comme prétexte pour intervenir à Jérusalem. Le grand prêtre tomba donc dans des jours sombres. La corruption et l’effusion de sang étaient les moyens de s’assurer la charge. Mais cet abus du grand prêtre, odieux [ p. 5 ] comme ce fut le cas pour les Juifs, fut presque oublié dans les calamités plus terribles qu’Épiphane fit alors venir sur le judaïsme.

[ p. 6 ]

À son retour d’Égypte en 170 av. J.-C., il eut un prétexte pour accomplir ce qui avait longtemps été un désir secret et une cupidité intérieure. Il avait entendu parler des richesses du temple et les avait convoitées. C’était plus qu’un « beau vêtement babylonien » et plus qu’un « lingot d’or » (Josué 7:21). Sous prétexte de rétablir le grand-prêtre légitime, il se rallia à Ménélas et ordonna le massacre du peuple. Il prit possession du temple et, dans une colère réelle ou feinte, pilla le sanctuaire et ses biens (II Mac 5:11 s. ; I Mac 1:20-24). Il « fit ce qu’il voulait » et « retourna dans son pays » (Dan 11:28) avec l’autel des parfums, le chandelier à sept branches et la table des pains de proposition.

Mais la fin n’était pas encore là. En 168 av. J.-C., la dernière expédition d’Antiochus Épiphane en Égypte se termina de manière encore plus désastreuse pour les Juifs. En Égypte, l’intervention des Romains contrecarra inopinément les plans d’Antiochus. Popilius, le général romain, lui ordonna d’abandonner définitivement l’Égypte. Devant son refus et sa demande de temps pour délibérer, le général traça un cercle autour de lui dans le sable et prononça ces mots célèbres : « Délibérez ici ! » À son retour vers le nord, Antiochus déversa sa colère sur Jérusalem. Il osa « profaner le sanctuaire », « supprimer l’holocauste perpétuel » et ériger une « abomination » qui devait anéantir et « désoler » complètement la religion juive (Dn 11, 31). Des massacres s’ensuivirent et un grand nombre de femmes et d’enfants furent vendus comme esclaves.

Antiochus, furieux, résolut d’exterminer le judaïsme et de faire de Jérusalem une magnifique cité d’art, de culte et de culture grecs. Partout en Palestine, il chargea les officiers syriens de poursuivre la recherche de copies de la loi mosaïque. S’ils découvraient un père qui avait circoncis son fils, ils devaient l’exécuter. En décembre 168 av. J.-C., un sacrifice à Zeus Olympien profana définitivement le grand autel de Jérusalem, et les Juifs furent contraints de défiler en processions bachiques [ p. 7 ] portant des couronnes de lierre. L’hellénisation de la Palestine semblait un fait accompli.

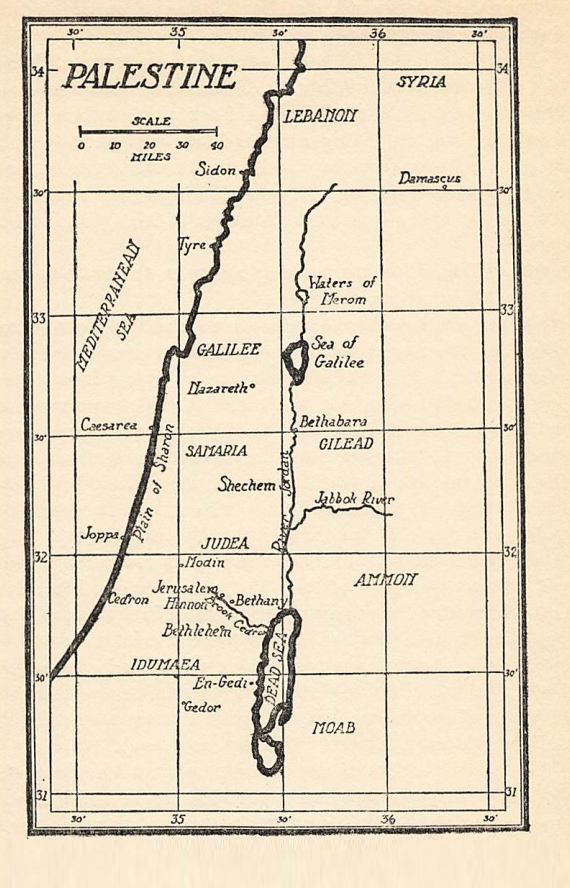

Le soulèvement de Mattathias . — Dans la petite ville de Modin, située sur les collines en pente près de Lydda, le feu couvant de la protestation juive éclata. Le premier livre des Maccabées reflète l’intensité du sentiment qui avait été si longtemps refoulé. Aucune bande de colons se rebellant contre un oppresseur britannique n’a jamais livré une bataille plus désespérée ; Aucun Lexington ni Bunker Hill n’ont connu un patriotisme plus grand que celui de Mattathias et de ses fils.

Les officiers du roi de Syrie étaient venus à Modin pour exécuter les ordres du roi.

Les officiers du roi, chargés de l’apostasie, arrivèrent à Modin pour sacrifier. Beaucoup d’Israélites vinrent à eux, et Mattathias et ses fils s’y rassemblèrent. Les officiers du roi dirent à Mattathias : « Tu es un chef, un homme honorable et important dans cette ville, et tu as des fils et des frères. Maintenant donc, viens d’abord et obéis à l’ordre du roi, comme l’ont fait toutes les nations, les hommes de Juda et ceux qui sont restés à Jérusalem. Alors, toi et ta maison serez parmi les amis du roi, et toi et tes fils serez honorés par de l’argent, de l’or et de nombreux présents. » Mattathias répondit d’une voix forte : « Même si toutes les nations qui sont dans la maison du royaume du roi l’écoutent, abandonnant chacune le culte de ses pères et choisissant de suivre ses commandements, moi, mes fils et mes frères, nous marcherons selon l’alliance de nos pères. À Dieu ne plaise que nous abandonnions la loi et les ordonnances. » (1 Macc. 2: 15-21)

Le refus de Mattathias d’offrir un sacrifice sur l’autel de Syrie donna l’occasion à un autre Juif de gagner par sa trahison la faveur du roi de Syrie. Ce Juif inconnu « vint à la vue de tous pour sacrifier sur l’autel ». Lorsque Mattathias le vit, « son zèle s’enflamma » et il courut le tuer ; « et l’officier du roi, qui les contraignait à sacrifier, tua au même instant et renversa l’autel » (1 Macc. 2: 25). Alors [ p. 8 ] Mattathias cria dans la ville : « Que celui qui est zélé pour la loi et qui garde l’alliance marche à ma suite ! » (1 Macc. 2: 27). Et lui et ses fils s’enfuirent dans les montagnes.

[ p. 9 ]

« Beaucoup de ceux qui recherchaient la justice et le jugement descendirent au désert pour y demeurer » (1 Macc. 2: 29). Les forces du roi de Syrie les poursuivirent et les combattirent le jour du sabbat. La nature religieuse de la révolte n’est nulle part plus clairement illustrée qu’ici, car de nombreux Juifs refusèrent de combattre le jour du sabbat et furent impitoyablement massacrés jusqu’à atteindre un millier d’âmes. Mattathias convoqua un conseil de guerre au cours duquel les patriotes décidèrent de se battre pour se défendre si nécessaire, même le jour du sabbat. Alors Mattathias et ses partisans parcoururent le pays, détruisant les autels syriens et chassant les officiers qui représentaient la persécution syrienne.

Mais la rude vie dans les montagnes constitua un trop grand changement pour Mattathias. Il mourut en 166 av. J.-C., alors que le soulèvement n’avait qu’un an à peine. Lors de ses dernières paroles, il exhorta ses fils à nommer Judas leur capitaine au combat et Simon, leur aîné, leur conseiller. « Ses fils l’ensevelirent dans le sépulcre de ses pères à Modin » (I Maccabées 2:70).

Le succès du soulèvement de Mattathias s’expliqua en grande partie par l’intensité de ses motivations religieuses. Le premier Livre des Maccabées révèle clairement son caractère religieux. Dans la lutte qui suivit la mort de Mattathias, ses partisans désespérés combattirent pour plus que la liberté et plus que la vie. Chaque fois que la lutte perdit son caractère religieux, elle perdit son attrait pour les Juifs les plus purs et, par conséquent, échoua.

Alors qu’ils luttaient pour leurs convictions et leur liberté religieuses, ils connurent des triomphes remarquables. Dès que le mouvement prit une tournure politique, il commença à perdre de sa gloire. Ces deux faits étaient peut-être présents à l’esprit de Jésus et de ses disciples aux premiers temps du christianisme. Jésus a dit : « Ne craignez pas ceux qui ne peuvent détruire que le corps. » Il a dit à ses disciples d’avoir une confiance absolue en leur Père céleste tant qu’ils s’engageraient dans son œuvre, répandant [ p. 10 ] sa vérité. Jésus avait une foi absolue dans le succès de la campagne pour le Royaume spirituel. D’autre part, il a dit : « Rendez à César ce qui est à César. » Les premiers chrétiens payaient leurs impôts. Leur politique était de se soumettre aux pouvoirs temporels. Il se peut que les luttes des Maccabées et des suivantes aient contribué à inculquer aux Juifs la double vérité : le succès est inhérent à la lutte pour une vie spirituelle élevée, mais ils ne doivent pas aspirer à l’indépendance et à la gloire terrestres et politiques pour leur propre bien.

Les origines profondément religieuses de ce mouvement nationaliste sont clairement reconnaissables. Ses adeptes étaient des enfants de Dieu, comme ceux parmi lesquels le christianisme a fait ses débuts. Le désir ardent de Dieu, l’intense désir de liberté spirituelle, le désir ardent de voir le pillage impitoyable d’un despote étranger céder la place aux soins d’un berger ou d’un Père, humain ou divin, tout cela est présent ici. Le peuple que Judas nourrissait et habillait était le genre de personnes que Jésus nourrissait et à qui Jean-Baptiste disait : « Si tu as deux tuniques et que ton frère n’en ait pas, donne-lui l’une des tiennes » (Lc 3, n). Ce bref aperçu de la lutte des Maccabées permet de comprendre le cœur de ces personnes à qui Jésus est venu et à qui il a révélé la protection providentielle de Dieu.

¶ Judas Maccabée (166-160 av. J.-C.)

Premières victoires .—Après la mort de Mattathias, Judas commença à frapper ici et là avec rapidité et puissance. « Il était comme un lion dans ses actes » (I Mac 3, 4).C’est à cause de ces coups qu’il fut nommé Maccabée, le « Marteau ».

« Il parcourut les villes de Juda, détruisit les impies du pays et détourna la colère d’Israël. Il devint célèbre jusqu’aux extrémités de la terre et rassembla ceux qui étaient près de périr » (I Macc. 3 : 8-9). La

première expédition de Judas fut contre le gouverneur samaritain. « Apollonius rassembla les nations et une grande armée [ p. 11 ] de Samarie pour combattre Israël. Judas s’en aperçut et alla à sa rencontre, le frappa et le tua. Plusieurs tombèrent blessés à mort, tandis que les autres prirent la fuite. Ils emportèrent leurs dépouilles, et Judas prit l’épée d’Apollonius, avec laquelle il combattit toute sa vie » (I Macc. 3 : 10-12).

Il avança ensuite contre les forces syriennes commandées par Séron (166 av. J.-C.). Séron arriva à Bethhoron avec sa puissante armée et Judas partit à sa rencontre avec une petite troupe. Judas exhorta ses hommes à combattre vaillamment, les menant soudain sur les forces syriennes. L’armée de Séron fut mise en fuite et repoussée en désordre dans la plaine. Environ huit cents Syriens furent tués.

Antiochus fut profondément troublé par la nouvelle de cette défaite. Comprenant cependant que l’épuisement de ses ressources le rendait impuissant, il décida qu’avant d’éteindre cette petite flamme en Judée, il irait en Perse « amasser beaucoup d’argent ». Il laissa à Lysias la direction des affaires de son royaume.

Lysias choisit Ptolémée, fils de Dorymène, Nicanor et Gorgias, hommes vaillants parmi les amis du roi ; il envoya avec eux quarante mille fantassins et sept mille cavaliers pour pénétrer dans le pays de Juda et le détruire, selon l’ordre du roi. Ils partirent avec toute leur armée et campèrent près d’Emmaüs, dans la plaine. (I Macc. 4: 38-40)

Bien que Judas fût impressionné par l’importance de l’armée syrienne, il organisa ses hommes et marcha immédiatement sur Emmaüs. La stratégie de Gorgias, le général syrien, fut surpassée par la rapidité et l’intelligence de Judas. Gorgias prit cinq mille fantassins et mille cavaliers et, dans la nuit, marcha brusquement contre la troupe de Judas.

Judas, l’ayant appris, se retira avec ses vaillants hommes pour vaincre l’armée du roi qui était à Emmaüs, tandis que les troupes étaient encore dispersées du camp. Gorgias arriva de nuit au camp de Judas et ne trouva personne. (1 Macc. 3: 3-5)

[ p. 12 ]

Pendant ce temps, Judas et sa troupe étaient arrivés au camp des Syriens. « Ceux qui étaient avec Judas sonnèrent des trompettes et engagèrent le combat. Les Gentils furent défaits et s’enfuirent dans la plaine. Mais tous les derniers tombèrent par l’épée. Ils les poursuivirent jusqu’à Gazara, puis dans les plaines d’Idumée, d’Azot et de Jamnia, et il y perdit environ trois mille hommes. Judas et ses troupes revinrent de leur poursuite et dit au peuple : « Ne soyez pas avides de butin, car nous avons un combat devant nous ; Gorgias et son armée sont près de nous dans la montagne. Mais maintenant, résistez à nos ennemis et combattez-les. »

Les Syriens qui étaient avec Gorgias, déçus de ne pas avoir trouvé Judas, retournèrent sur leurs pas et virent leur camp en flammes. « Ils s’enfuirent tous au pays des Philistins. » Judas et sa troupe rentrèrent chez eux, chantèrent un cantique de reconnaissance et louèrent le ciel. Israël connut une grande délivrance ce jour-là.

Après la défaite des généraux syriens à Emmaüs, Lysias décida de prendre personnellement en charge la campagne contre Judas. « L’année suivante, il rassembla soixante mille cavaliers pour les soumettre. Ils arrivèrent en Idumée et campèrent à Beth-Tsur ; Judas les rencontra avec dix mille hommes » (1 Maccabées 4:28-29). « Ils engagèrent le combat ; et environ cinq mille hommes de l’armée de Lysias périrent » (1 Macc. 4:34). Cette victoire à Beth-Tsur en 165 av. J.-C. marqua un point culminant dans la carrière de Judas.

Purification du Temple. Judas était désormais en mesure d’accomplir ce pour quoi il avait mené tous ses combats : il monta à Jérusalem pour restaurer la religion d’Israël. « Et ils virent le sanctuaire dévasté, l’autel profané, les portes incendiées, et des arbustes poussant dans les parvis » (I Macc. 4:38). « Et il choisit des prêtres irréprochables, ceux qui prenaient plaisir à la loi ; ils purifièrent le lieu saint et enlevèrent les pierres impures pour les jeter dans un lieu impur » (I Macc. 4:42-43). « Et ils démolirent l’autel… et ils prirent des pierres entières, selon la loi, et bâtirent un nouvel autel » (I Macc. 4:47).

« Ils remplacèrent les vases sacrés, apportèrent [ p. 13 ] le chandelier, l’autel des holocaustes et de l’encens, et la table dans le temple. Ils brûlèrent de l’encens sur l’autel, allumèrent les lampes qui étaient sur le chandelier et éclairèrent le temple. Ils déposèrent les pains sur la table, déployèrent les voiles, et achevèrent tous les ouvrages qu’ils avaient faits. » (I Macc. 4: 49-51)

Cette nouvelle consécration du temple eut lieu, selon le Livre des Maccabées, trois ans seulement après la profanation de l’autel par les Syriens, le même jour du mois de Kislev (décembre) 165 av. J.-C. « Ils célébrèrent la consécration de l’autel huit jours durant, offrirent des holocaustes avec joie et sacrifièrent un sacrifice de délivrance et de louange » (I Macc. 4:56).

Telle est l’origine historique de la fête de la Dédicace, célébrée chaque année par les Juifs, jusqu’à la destruction de Jérusalem en 70 apr. J.-C. « Judas, ses frères et toute l’assemblée ordonnèrent que les jours de la consécration de l’autel soient célébrés à leurs époques respectives, d’année en année, pendant huit jours » (I Macc. 4:59). Ils fortifièrent ensuite Jérusalem avec de hautes murailles et de puissantes tours. Ils fortifièrent également la ville de Beth-Tsur, où Judas avait remporté sa victoire ; car ils voyaient que la prochaine campagne contre eux viendrait de cette direction.

Avant le retour des Syriens, Judas eut le temps de soumettre les tribus voisines, toujours prêtes à prendre le parti de la Syrie contre lui. « Judas combattit les fils d’Ésaü en Idumée, à Akrabattine, car ils assiégeaient Israël ; il les frappa d’un grand carnage, abattit leur orgueil et prit leurs dépouilles » (I Macc. 5:3). Non seulement il soumit les Iduméens, mais il traversa le Jourdain et combattit les fils d’Ammon.

« Il passa chez les fils d’Ammon, et trouva une puissante armée et un peuple nombreux, avec Timothée à leur tête. Il leur livra de nombreuses batailles, et ils furent défaits devant lui ; il les battit, s’empara de Jazer et de ses villages, et retourna en Judée » (I Macc. 5:6-7-8).

[ p. 14 ]

Pendant ce temps, les Juifs qui étaient en Galilée et en Galaad étaient durement pressés par le peuple parmi lequel ils vivaient. Les Juifs de Galaad furent contraints de se réfugier dans une forteresse appelée Dathéma. Ils envoyèrent des lettres à Judas pour lui demander de l’aide. « Pendant que les lettres étaient encore en cours de lecture, voici que d’autres messagers arrivèrent de Galilée, les vêtements déchirés » (1 Macc. 5: 14). Fort de ce double appel à l’aide, Judas divisa ses forces. « Et Judas dit à Simon son frère : Choisis tes hommes, et va délivrer tes frères qui sont en Galilée, et moi et Jonathan mon frère, nous irons au pays de Galaad » (1 Macc. 5: 17). « Et trois mille hommes furent répartis entre Simon pour aller en Galilée, et huit mille hommes entre Judas pour aller au pays de Galaad » (1 Macc. 5: 20).

Simon remporta des succès en Galilée et ramena les Juifs avec leurs familles et leurs biens en Judée. Judas mena une campagne bien plus longue au-delà du Jourdain, mais ses mouvements soudains et rapides paralysèrent les habitants du désert. Il marcha trois jours dans le désert, puis, par surprise, prit la ville de Bosor. Se retirant brusquement de nuit, il parvint à la forteresse de Dathéma, où les Juifs s’étaient réfugiés. À son arrivée, la forteresse était prise d’assaut par l’armée ennemie de Timothée.

Judas vit que la bataille était engagée, et que les cris de la ville montaient jusqu’au ciel (I Macc. 5:31).

« L’armée de Timothée comprit que c’était Maccabée, et ils s’enfuirent devant lui. Il les frappa d’un grand carnage, et environ huit mille hommes tombèrent ce jour-là » (I Macc. 5:34). Après avoir pris plusieurs autres places fortes, il rencontra une opposition acharnée à Raphon, mais de nouveau les Gentils « furent déconfits devant lui, jetèrent leurs armes et prirent la fuite » (I Macc. 5:43).

« Judas rassembla tout Israël, ceux qui étaient au pays de Galaad, du plus petit au plus grand, avec leurs femmes, leurs enfants et leurs bagages, une armée extrêmement nombreuse, pour entrer dans le pays de Juda » (I Macc. S:45)

[ p. 15 ]

Sur le chemin du retour vers la Judée, Judas fut contraint de combattre une fois de plus. La ville d’Éphron ne le laissa pas passer. « Les hommes de l’armée campèrent et combattirent contre la ville tout le jour et toute la nuit, et la ville fut livrée entre ses mains » (1 Macc. 5: 50).

« Judas rassembla ceux qui restaient en arrière et encouragea le peuple tout le long du chemin, jusqu’à son arrivée au pays de Juda. « Ils montèrent au mont Sion avec joie et allégresse, et offrirent des holocaustes, car pas un d’eux ne fut tué jusqu’à leur retour en paix » (I Macc. 5: 53-54). Il est intéressant de noter l’ardeur avec laquelle d’autres chefs juifs tentèrent d’imiter ces exploits des Maccabées. Joseph et Azarias décidèrent de porter un coup aux armées syriennes. Au lieu de défendre la Judée comme on le leur avait ordonné, ils marchèrent contre Jamnia dans la plaine. « Gorgias et ses hommes sortirent de la ville pour les affronter. Joseph et Azarias furent mis en fuite et poursuivis jusqu’aux frontières de la Judée ; et il tomba ce jour-là environ deux mille hommes parmi les enfants d’Israël » (I Macc. 5: 59-60).

Après son retour de Galaad, Judas mena une autre expédition vers le sud et soumit les « enfants d’Ésaü ». Il prit Hébron, les villages et les forteresses des environs. Puis il marcha sur le pays des Philistins, démolit leurs autels et pilla leurs villes.

La mort d’Antiochus .—Antiochus Épiphane mourut subitement en 164 av. J.-C., alors qu’il menait encore une campagne de richesses et de pillage en Perse. Le livre des Maccabées contient une déclaration frappante : il mourut le cœur brisé et la conscience brisée à cause de la manière dont il avait traité la ville sainte, Jérusalem. « Mais maintenant, je me souviens des méfaits que j’ai commis à Jérusalem, et comment j’ai pris tous les objets d’argent et d’or qui s’y trouvaient, et que j’ai envoyé détruire sans raison les habitants de Juda. Je vois que c’est à cause de cela que ces maux sont venus sur moi, et voici que je péris dans une grande douleur sur une terre étrangère. » (I Macc. 6: 13-14).

[ p. 16 ]

À sa mort, il nomma Philippe tuteur de son fils Antiochus V. La rivalité qui s’ensuivit immédiatement entre Lysias et Philippe servit de toile de fond à l’expédition suivante de Lysias contre Judas.

Judas assiégea alors la citadelle de Jérusalem, toujours tenue par une garnison syrienne. Lysias, informé de l’attaque, rassembla ses armées. Les chiffres donnés dans I Maccabées sont probablement exagérés, bien qu’ils reflètent fidèlement les émotions de Judas et de sa petite troupe face à la supériorité numérique. Ses forces étaient composées de cent mille fantassins, vingt mille cavaliers et trente-deux éléphants dressés au combat (I Macc. 6:30). Les Syriens firent un détour comme précédemment et s’avancèrent vers Jérusalem par le sud. La bataille eut lieu à Bethzacharie, entre Jérusalem et Beth-Tsur. Éléazar, frère de Judas, fut tué au combat, et les forces de Judas furent contraintes de se replier sur Jérusalem. Avec la garnison syrienne à l’intérieur et l’armée syrienne à l’extérieur, Judas avait peu d’espoir de conserver une position stratégique durable. Mais, dans cette situation critique, la rivalité entre Philippe et Lysias sauva la situation de Judas. Ce dernier put conclure un traité avec Lysias, accordant la liberté religieuse aux Juifs. Après avoir démoli les murailles de Jérusalem, contrairement à sa promesse, Lysias se hâta de se rendre à Antioche pour prendre possession du trône syrien et expulser Philippe, qui occupait déjà la ville.

La situation de Judas était alors, à certains égards, meilleure . Malheureusement. La révolte n’avait visé que la liberté religieuse. Maintenant que Lysias l’avait officiellement concédée, la révolte perdit son but et sa gloire. Il était dangereux de déposer les armes, mais leur utilisation ultérieure ne permettait aucun résultat. L’élan du soulèvement perdit rapidement sa force originelle.

Avènement de Démétrius Ier. — Après avoir chassé Philippe d’Antioche, Lysias trouva un adversaire encore plus puissant en la personne de Démétrius, héritier légitime du trône de Syrie (I Macc. 7:1). Démétrius reçut le soutien de l’armée, vainquit facilement Lysias et le mit à mort.

[ p. 17 ]

Démétrius trouva alors un allié contre les Juifs. Alcimus, un Juif de lignée sacerdotale, demanda à Démétrius de le nommer grand prêtre. Démétrius nomma « cet impie Alcimus » (I Macc. 7:9) et envoya son général, Bacchidès, pour l’aider à soumettre complètement les Juifs. Parce qu’Alcimus était de lignée sacerdotale, les Juifs les plus pieux furent persuadés de lui faire confiance. « Bacchidès leur adressa des paroles de paix et leur jura : Nous ne chercherons à vous faire du mal ni à vos amis. Ils lui accordèrent foi ; il mit la main sur soixante hommes d’entre eux et les tua en un seul jour » (I Macc. 7:15-16). La terreur d’Alcimus et de Bacchidès s’empara de tout le peuple.

Dès le départ de Bacchidès, les Juifs se rallièrent à Judas. Alcimus prit peur et rapporta la situation au roi. Démétrius envoya son général, Nicanor, pour affronter Judas. « Nicanor arriva à Jérusalem avec une grande armée ; et il envoya à Judas et à ses frères des paroles de paix trompeuses, disant : « Qu’il n’y ait pas de combat entre moi et vous ; je viendrai avec quelques hommes, afin de vous voir en paix. » (I Macc. 7:27-28). Il aurait traîtreusement capturé Judas, qu’il percevait à juste titre comme la véritable puissance en Judée, mais Judas était trop rusé. Nicanor fut contraint de l’affronter en combat ouvert. « Il sortit à la rencontre de Judas en bataille près de Capharsalama ; et environ cinq cents hommes tombèrent du côté de Nicanor. » (I Macc. 7:31-32).

Nicanor marcha sur Jérusalem. Des renforts arrivèrent, qu’il alla à leur rencontre à Bethhoron. « Judas campa à Adasa avec trois mille hommes. » Le treizième jour du mois d’Adar, les armées engagèrent la bataille. L’armée de Nicanor fut défaite, et lui-même tomba le premier dans la bataille. Voyant que Nicanor était tombé, son armée jeta ses armes et s’enfuit. Ils les poursuivirent pendant une journée de marche depuis Adasa jusqu’à Gazara, et ils sonnèrent après eux avec des trompettes solennelles. Ils sortirent de tous les villages de Judée alentour, et tous tombèrent par l’épée, sans qu’il en restât [ p. 18 ] un seul. Ils prirent le butin et le butin, frappèrent la tête de Nicanor et sa main droite, qu’il avait si fièrement étendue, et les emmenèrent à Jérusalem. Le peuple fut dans une grande joie, et ils célébrèrent ce jour comme un jour de grande joie. Ils décidèrent de célébrer ce jour chaque année. année, à savoir, le treizième jour d’Adar. Et le pays de Juda eut un peu de repos » (1 Macc. 7: 40, 43-50).

Dans l’intervalle de paix qui suivit cette grande victoire (161 av. J.-C.), Judas choisit des ambassadeurs et les envoya à Rome pour conclure un traité. Les Romains, tout disposés à conclure un tel traité, renvoyèrent à Jérusalem un document assurant une protection mutuelle qui convenait parfaitement aux Juifs. Le seul inconvénient de ce bel arrangement résidait dans le fait que Rome ne se dévoua pas en faveur des Juifs avant d’y voir une bonne occasion d’écraser la puissance syrienne en Orient et de la supplanter par sa propre influence. Mais l’alliance sonnait bien. Que les Romains et la nation juive soient heureux, sur mer et sur terre pour toujours ! Que l’épée et l’ennemi soient loin d’eux. Mais si la guerre éclate la première contre Rome, ou contre l’un de ses alliés dans tout son empire, la nation juive les aidera, en alliés, comme le lui ordonneront les circonstances, de tout leur cœur ; et à ceux qui leur font la guerre, ils ne donneront ni ravitaillement, ni nourriture, ni armes, ni argent, ni navires, comme Rome l’aura jugé bon, et ils observeront leurs ordonnances sans rien accepter en retour. De même, si la guerre éclate la première contre la nation juive, les Romains les aideront, en alliés, de toute leur âme, comme le leur aura prescrit les circonstances ; et à ceux qui sont alliés avec leurs ennemis, il ne sera donné ni nourriture, ni armes, ni argent, ni navires, comme Rome l’aura jugé bon ; et ils observeront ces ordonnances, et cela sans tromperie. Selon ces paroles, les Romains ont fait une « Conclure ainsi une alliance avec le peuple juif » (I Macc. 8 : 23-29).

Entre-temps, Démétrius, apprenant la mort de Nicanor, envoya Bacchidès au secours d’Alcimus. S’ensuivit alors la dernière bataille de Judas. Pour une raison inconnue, le courage de la troupe de Judas s’affaiblit [ p. 19 ] face à la grande armée syrienne. « Judas campait à Alasa, avec trois mille hommes d’élite ; ils virent la multitude des forces, qui étaient nombreuses, et ils furent saisis d’une grande crainte ; et beaucoup se dérobèrent à l’armée ; il n’en resta pas plus de huit cents hommes. » « Les hommes du côté de Judas sonnèrent de leurs trompettes, et la terre trembla au cri des armées. Le combat s’engagea et dura du matin au soir. Judas vit que Bacchidès et la force de son armée étaient à sa droite. Tous les hommes courageux l’accompagnèrent. L’aile droite fut défaite par eux, et il les poursuivit jusqu’au mont Azot. Ceux de l’aile gauche, voyant la défaite de l’aile droite, se retournèrent et suivirent les traces de Judas et de ceux qui étaient avec lui. Le combat s’intensifia, et beaucoup tombèrent blessés des deux côtés. Judas tomba, et les autres prirent la fuite. » (1 Macc. 9: 6-13, 18)

Telle fut la fin de Judas. Véritable grand « marteau », il porta de nombreux coups à l’armée syrienne jusqu’à sa propre chute. Sa mort fit autant de bien que ses grandes actions, car ses frères et ses disciples se rallièrent pour venger sa mort. Il fut enterré dans un grand deuil à Modin, sa ville natale. « Le reste des actes de Judas, ses guerres, ses hauts faits, et sa grandeur, cela n’est pas écrit ; car ils furent extrêmement nombreux » (I Macc. 9:22. Cf. Jean 21:25).

¶ LECTURE COMPLÉMENTAIRE

Breasted, Ancient Times , pp. 425-444.

Encyclopaedia Brittanica, art. Alexandre le Grand .

Fairweatiier, Contexte des Évangiles , pp. 95-115*

Fairweather, Le premier livre des Maccabées , pp. 53 _I 7 °*

Kent, Géographie et histoire bibliques , pp. 3 ~ 44 > 207-221.

Mathews, Histoire de l’époque du Nouveau Testament , pp. i- 3 d*

McCown, La genèse de l’Évangile social , pp. 37 ~ 74 *

Schurer, Le peuple juif au temps de Jésus , Div. I, Vol. I, pp. 186-233.

[ p. 20 ]

¶ LES DIRIGEANTS DE LA SYRIE

33S-323 Alexandre le Grand.

175-164 Antiochus IV Épiphane.

164-162 Antiochus V Eupator, fils d’Épiphane.

162-150 Démétrius Ier Sôter, cousin d’Eupator.

153-145 Alexandre Balas, fils (?) d’Épiphane.

147-138 Démétrius II Nicator, fils de Démétrius Ier.

145-138 Tryphon, général d’Alexandre Balas, avec l’enfant, Antiochus VI, fils d’Alexandre Balas.

138-128 Antiochus VII Sidetes, frère de Démétrius II.

128-125 Démétrius II (une seconde fois).

128-122 Alexandre Zabinas, fils (?) d’Alexandre Balas.

125-124 Séleucus V, fils de Démétrius II.

124-113 Antiochus VIII Grypos, frère de Séleucus V.

113-95 Antiochus IX Cyzicène, cousin et frère de Grypos.

111-96 Antiochus VIII (une seconde fois).

95-83 Cinq fils de Grypos (1) Séleucus VI, (2) Antiochus XI, (3) Philippe, (4) Démétrius III, Eucaerus, (5) Antiochus XII a disputé à Antiochus X Eusèbe, fils d’Antiochus Cyzicène.

83-69 Tigrane, roi d’Arménie, a gouverné la Syrie.

69-65 Antiochus XIII Asiaticus, fils d’Antiochus Eusèbe.

65 Pompée a fait de la Syrie une province romaine.