[ p. 153 ]

[^218]

« J’ai parlé », etc. Cette histoire, le Maître l’a racontée alors qu’il résidait à Jetavana, à propos de Kokālika.

Lors d’une saison des pluies, les deux principaux disciples [^219], désireux de quitter la foule et de vivre à l’écart, prirent congé du Maître et se rendirent dans le royaume où se trouvait Kokālika. Ils se rendirent chez Kokālika et lui dirent : « Frère Kokālika [243], puisqu’il nous est agréable de demeurer avec toi, et que tu demeures avec nous, nous demeurerions ici trois mois. » « Comment », dit l’autre, « seriez-vous heureux de demeurer avec moi ? » Ils répondirent : « Si vous ne dites à personne que les deux principaux disciples demeurent ici, nous serons heureux, et ce sera notre plaisir de demeurer avec vous. » « Et comment me serait-il agréable de demeurer avec vous ? » « Nous vous expliquerons la Loi pendant trois mois dans votre maison, et nous vous entretiendrons, et ce sera votre plaisir de demeurer avec nous. » « Demeurez ici, Frères », dit-il, « aussi longtemps que vous le voudrez » ; et il leur attribua une agréable résidence. Ils y demeurèrent, jouissant des Acquis, et personne ne sut qu’ils y résidaient.

Une fois la pluie passée, ils lui dirent : « Frère, nous avons maintenant habité avec vous et nous allons rendre visite au Maître. » Ils lui demandèrent la permission de partir. Il accepta et les accompagna dans leur tournée des aumônes dans un village voisin. Après leur repas, les anciens quittèrent le village. Kokālika, les quittant, se retourna et dit aux gens : « Frères laïcs, vous êtes comme des bêtes brutes. Les deux grands disciples habitent depuis trois mois dans le monastère d’en face, et vous n’en saviez rien ; maintenant, ils sont partis. » « Pourquoi ne nous l’avez-vous pas dit, Seigneur ? » demandèrent les gens. Ils prirent alors du ghee, de l’huile, des simples, des vêtements et des habits, et s’approchèrent des anciens, les saluant et disant : « Pardonnez-nous, messieurs, nous ne savions pas que vous étiez les grands disciples ; nous ne l’avons appris qu’aujourd’hui par les paroles du révérend frère Kokālika. Ayez pitié de nous et recevez ces simples et ces vêtements. » Kokālika les accompagna auprès des anciens, car il pensait : « Les anciens sont économes et se contentent de peu ; ils n’accepteront pas ces choses, et alors elles me seront données. » Mais les anciens, parce que le don avait été offert à l’instigation d’un frère, n’acceptèrent pas les choses elles-mêmes et ne les firent pas donner à Kokālika. Les laïcs dirent alors : « Messieurs, si vous ne les acceptez pas, revenez nous bénir. » Les anciens promirent et se rendirent auprès du Maître.

Kokālika était furieux, car les Anciens n’acceptaient pas ces choses et ne les lui avaient pas données. Cependant, les Anciens, après être restés quelque temps auprès du Maître, choisirent chacun cinq cents frères pour les suivre, et avec ces mille frères, ils partirent en pèlerinage pour demander l’aumône jusqu’au pays de Kokālika. Les laïcs vinrent à leur rencontre, les conduisirent au monastère même et leur rendirent de grands honneurs jour après jour.

[244] La réserve de vêtements et de choses simples leur fut donnée. Les Frères qui étaient sortis avec les Anciens pour se partager les vêtements en donnèrent à tous les Frères qui étaient venus, mais Kokālika n’en donna aucun, et les Anciens ne lui en donnèrent pas non plus. Kokālika, n’ayant pas de vêtements, commença à injurier et à insulter les Anciens : « Sāriputta et Moggallāna sont remplis de désirs coupables ; ils n’ont pas accepté avant ce qu’on leur offrait, mais ils acceptent ces choses. Il n’y a pas de satisfaction possible, ils n’ont aucun égard pour autrui. » Mais les Anciens, voyant que l’homme nourrissait des intentions malveillantes à leur égard, partirent avec leurs disciples ; ils ne voulurent pas non plus revenir, bien que les gens les supplièrent de rester encore quelques jours. Alors un jeune Frère dit : « Où logeront les Anciens, laïcs ? Votre ancien ne souhaite pas qu’ils restent ici. » Alors les gens allèrent à Kokālika et dirent : « Seigneur, on nous dit que vous ne souhaitez pas que les anciens restent ici. Allez-y ! Soit vous les apaisez et les ramenez, soit vous partez et vous allez vivre ailleurs ! » Craignant les gens, cet homme alla présenter sa requête aux anciens. « Retournez, frère », répondirent les anciens, « nous ne reviendrons pas. » Incapable de les convaincre, il retourna au monastère. Les frères laïcs lui demandèrent alors si les anciens étaient revenus. « Je n’ai pas pu les persuader de revenir », dit-il. « Pourquoi pas, frère ? » demandèrent-ils. Ils commencèrent alors à penser que c’était inévitable : aucun bon frère ne voulait habiter là, car cet homme vivait dans le péché ; il fallait s’en débarrasser. « Seigneur », dirent-ils, « ne restez pas ici ; nous n’avons rien pour vous. »

Ainsi déshonoré par eux, il prit bol et robe et se rendit auprès de Jetavana. Après avoir salué le Maître, il dit : « Seigneur, Sāriputta et Moggallāna sont remplis de désirs coupables, ils sont sous leur emprise ! » Le Maître répondit : « Ne dis pas cela, Kokālika ; que ton cœur, Kokālika, soit en charité envers Sāriputta et Moggallāna ; apprends qu’ils sont de bons frères. » Kokālika dit : « Vous croyez en vos deux principaux disciples, Seigneur ; je l’ai vu de mes propres yeux ; ils ont des désirs coupables, ils ont des secrets en eux, ce sont des hommes mauvais. » Il répéta ainsi trois fois (bien que le Maître l’eût retenu), puis se leva de son siège et partit. Tandis qu’il poursuivait son chemin, des furoncles de la taille d’une graine de moutarde apparurent sur tout son corps, grossirent jusqu’à atteindre la taille d’une graine mûre de vilva [^220], éclatèrent et le sang le recouvrit. Gémissant, il tomba près de la porte de Jetavana, fou de douleur. Un grand cri s’éleva et parvint jusqu’au monde de Brahma : « Kokālika a insulté les deux principaux disciples ! » Alors, son maître spirituel, l’ange Brahmā, nommé Tudu, [245], apprenant la nouvelle, vint apaiser les anciens et dit, en l’air : « Kokālika, tu as commis une cruauté ; fais la paix avec les principaux disciples. » « Qui es-tu, frère ? » demanda l’homme. « Tudu Brahmā, c’est mon nom », dit-il. « N’as-tu pas été déclaré par le Béni du Ciel », dit l’homme, « parmi ceux qui ne reviennent pas [^221] ? Ce mot signifie que de tels hommes ne reviennent pas sur cette terre. Tu deviendras un gobelin sur un tas de fumier ! » Ainsi réprimanda-t-il le grand ange Brahma. Et comme il ne parvenait pas à persuader l’homme d’obéir à ses conseils, il lui répondit : « Puisses-tu être tourmenté selon ta propre parole. » Puis il retourna dans sa demeure de félicité. Et Kokālika, mourant, renaît dans l’Enfer du Lotus [^222]. Qu’il y soit né, le grand et puissant Seigneur Brahmā [^223] le raconta au Tathāgata, et le Maître le raconta aux Frères. Dans la Salle de la Vérité, les Frères parlèrent de la méchanceté de l’homme : « Frère, on dit que Kokālika a insulté Sāriputta et Moggallāna, et que de sa propre bouche il est venu dans l’Enfer du Lotus. » Le Maître entra et dit : « De quoi parlez-vous, Frères, alors que vous êtes assis ici ? » Ils le lui dirent. Puis il dit : « Ce n’est pas la première fois, frères, que Kokālika a été détruit par sa propre parole, et que par sa propre bouche il a été condamné à la misère ; c’était la même chose auparavant. » Et il leur raconta une histoire du passé.

[ p. 155 ]

Il était une fois, lorsque Brahmadatta était roi de Bénarès, son chapelain était brun roux [^224] et avait perdu toutes ses dents. Sa femme avait commis un péché avec un autre brahmane. Cet homme était tout à fait comme les autres [^225]. Le chapelain essaya à maintes reprises de retenir sa femme, mais en vain. Il pensa alors : « Cet ennemi, je ne peux pas le tuer de mes propres mains, mais je dois élaborer un plan pour le tuer. »

Il se présenta donc devant le roi et dit : « Ô roi, ta ville est la plus importante de toute l’Inde, et tu es le plus grand roi ; mais, bien que tu sois le plus grand roi, ta porte sud porte malheur et est mal conçue. » « Eh bien, mon maître, que faire ? » « Tu dois y apporter la chance et la remettre en ordre. » « Que faire ? » « Nous devons abattre la vieille porte, acheter de nouvelles poutres porte-bonheur, faire un sacrifice aux êtres qui gardent la ville et ériger la nouvelle sur une conjonction heureuse des étoiles. » « Alors, fais-le », dit le roi.

À cette époque, le Bodhisatta était un jeune homme nommé Takkāriya, [246] qui étudiait sous la direction de cet homme.

Le chapelain fit alors abattre l’ancienne porte et préparer la nouvelle. Ceci fait, il alla dire au roi : « La porte est prête, monseigneur ; demain est une conjonction propice ; avant la fin de la journée, nous devons faire un sacrifice et ériger la nouvelle porte. » « Eh bien, mon maître, que faut-il pour le rite ? » « Monseigneur, une grande porte est possédée et gardée par de grands esprits. Un brahmane, brun fauve et édenté, de sang pur des deux côtés, doit être tué ; sa chair et son sang doivent être offerts en adoration, son corps déposé en dessous, et la porte érigée dessus. Cela portera chance à vous et à votre cité [^226]. » « Très bien, mon maître, faites tuer un tel brahmane et érigez la porte sur lui. »

Le chapelain était ravi. « Demain », dit-il, « je verrai le dos de mon ennemi ! » Plein d’énergie, il retourna chez lui, mais ne parvint pas à garder la tête froide et dit rapidement à sa femme : « Ah ! sale sorcière, avec qui veux-tu prendre ton plaisir maintenant ? Demain, je tuerai ton léman et le sacrifierai ! » « Pourquoi tuerais-tu un innocent ? » « Le roi m’a ordonné de tuer et de sacrifier un brahmane brun-fauve, et de lui ouvrir la porte de la ville. [ p. 156 ] Ton léman est brun-fauve, et j’ai l’intention de le tuer pour le sacrifice. » Elle envoya un message à sa maîtresse : « On dit que le roi souhaite tuer un brahmane brun-fauve en sacrifice ; si tu veux sauver ta vie, fuis à temps, et avec toi tous ceux qui te ressemblent. » L’homme fit donc cela : la nouvelle se répandit dans la ville, et tous ceux qui étaient bruns de la ville s’enfuirent.

Le chapelain, ignorant la fuite de son ennemi, se rendit tôt le lendemain matin auprès du roi et lui dit : « Monseigneur, en tel endroit se trouve un brahmane à la peau fauve ; faites-le arrêter. » Le roi envoya des hommes le chercher, mais ils n’en trouvèrent aucun, et à leur retour, ils informèrent le roi qu’il s’était enfui. « Cherchez ailleurs », dit le roi. [247] Ils fouillèrent toute la ville, mais ne trouvèrent personne. « Cherchez vite ! » dit le roi. « Monseigneur », répondirent-ils, « à l’exception de votre chapelain, il n’y en a pas d’autre. » « Un chapelain », dit-il, « ne peut être tué. » « Qu’en dites-vous, monseigneur ? Selon le chapelain, si la porte n’est pas érigée aujourd’hui, la ville sera en danger. » Lorsque le chapelain expliqua la situation, il dit que si nous laissons passer ce jour, le moment propice ne se représentera pas avant la fin d’une année. Une ville sans porte pendant un an, quelle chance pour nos ennemis ! Tuons quelqu’un, sacrifions-le avec l’aide d’un autre brahmane sage, et dressons la porte. — Mais existe-t-il un autre brahmane sage comme mon maître ? — Voici, mon seigneur, son élève, un jeune homme nommé Takkāriya ; faites-en votre chapelain et accomplissez la cérémonie de la chance. Le roi le fit appeler, lui rendit hommage, le nomma chapelain et ordonna d’exécuter la sentence. Le jeune homme se rendit à la porte, suivi d’une foule nombreuse. Au nom du roi, on attacha et amena le chapelain. Le Grand Être fit creuser une fosse à l’endroit où devait être dressée la porte, et dresser une tente dessus, et entra avec son maître dans la tente. Le maître, voyant la fosse et ne voyant aucune issue, dit au Grand Être : « Mon but était atteint. Fou que j’étais, je n’ai pu me taire, mais je me suis empressé de le dire à cette méchante femme. Je me suis tué de ma propre arme. » Puis il récita la première strophe :

« J’ai parlé avec folie, comme une grenouille pourrait appeler

Sur un serpent dans la forêt : alors je tombe

Dans cette fosse, Takkāriyā [^227]. Comme c’est vrai,

Les mots prononcés en dehors de la saison doivent être regrettés !

[248] Alors l’autre s’adressant à lui, récita cette strophe :

« L’homme qui parle hors de propos ira

Comme ça pour ruiner, se lamenter, se plaindre :

Ici, tu devrais te blâmer toi-même, maintenant tu dois avoir

Cette fosse creusée, mon maître, pour ta tombe.

À ces paroles, il ajouta encore ceci : « Ô maître, non seulement toi, mais bien d’autres aussi sont tombés dans la misère parce qu’ils n’ont pas surveillé leurs paroles. » En disant cela, il lui raconta une histoire du passé pour le prouver.

Il était une fois, dit-on, une courtisane de Bénarès nommée Kali, qui avait un frère nommé Tuṇḍila. En un jour, Kali gagnait mille pièces d’argent. Tuṇḍila était débauché, ivrogne, joueur ; elle lui donnait de l’argent, et tout ce qu’il gagnait, il le gaspillait. Elle avait beau le retenir, elle ne pouvait le retenir. Un jour, il fut battu au hasard et perdit ses vêtements. S’enveloppant d’un pagne, il se rendit chez sa sœur. Mais elle avait donné ordre à ses servantes de ne rien lui donner si Tuṇḍila venait, mais de le saisir à la gorge et de le chasser. Et c’est ce qu’elles firent : il se tint sur le seuil et gémit. Or, le fils d’un riche marchand, qui donnait constamment mille pièces d’argent à Kālī, le vit ce jour-là par hasard et lui dit : « Pourquoi pleures-tu, Tuṇḍila ? » « Maître », dit-il, « j’ai été battu aux dés et je suis allé vers ma sœur ; les servantes m’ont pris à la gorge et m’ont jeté dehors. » « Eh bien, reste ici », dit l’autre, « et je vais parler à ta sœur. » Il entra dans la maison et dit : « Ton frère attend, vêtu d’un lambeau de pagne. Pourquoi ne lui donnes-tu pas quelque chose à se mettre ? » « En effet », répondit-elle, « je ne donnerai rien. Si tu l’aimes, donne-le toi-même. » Or, dans cette maison de mauvaise réputation, la mode était la suivante : sur mille pièces d’argent reçues, cinq cents étaient pour la femme, cinq cents pour le prix des vêtements, des parfums et des guirlandes ; Les hommes qui visitaient cette maison reçurent des vêtements et y passèrent la nuit. Le lendemain, ils quittèrent les vêtements qu’ils avaient reçus, revêtirent ceux qu’ils avaient apportés et s’en allèrent. À cette occasion, le fils du marchand revêtit les vêtements qui lui avaient été fournis et remit les siens à Tuṇḍila. Il les revêtit et, à grands cris, se hâta vers la taverne. Mais Kālī ordonna à ses femmes de lui enlever ses vêtements le lendemain, au départ du jeune homme. Dès qu’il sortit, elles accoururent de tous côtés, comme autant de brigands, lui prirent ses vêtements et le déshabillèrent en disant : « Maintenant, jeune homme, va-t’en ! » Ainsi se débarrassèrent-elles de lui. Il partit nu. Les gens se moquèrent de lui, et il fut honteux et se lamenta en disant : « C’est de ma faute, car je n’ai pas su me retenir ! » Pour clarifier cela, le Grand Être récita la troisième strophe :

« Pourquoi demander à Tuṇḍila comment il devrait s’en sortir

Aux mains de Kālikā, sa sœur ? Voyez maintenant !

Mes vêtements ont disparu, je suis nu et dénudé ;

C’est monstrueux comme ce qui t’est arrivé récemment.

[250] Une autre personne raconte cette histoire. Par négligence des chevriers, [ p. 158 ] deux pluies tombèrent en se battant sur un pâturage à Bénarès. Tandis qu’ils s’acharnaient, un certain oiseau à queue fourchue pensa : « Ces deux-là vont se briser la tête et périr ; je dois les retenir. » Il essaya donc de les retenir en criant : « Oncle, ne vous battez pas ! » Il n’obtint pas un mot d’eux : au milieu du combat, montant d’abord sur le dos, puis sur la tête, il les supplia d’arrêter, mais ne put rien faire. Finalement, il cria : « Combattez donc, mais tuez-moi d’abord ! » et se plaça entre les deux têtes. Ils continuèrent à se frapper. L’oiseau fut écrasé comme par un pilon et périt de son propre chef. Pour expliquer cette autre histoire, le Grand Être répéta la quatrième strophe :

« Entre deux béliers combattants volait une queue fourchue,

Bien qu’il n’ait eu aucune part ni aucune part dans la mêlée.

Les deux têtes de bélier l’écrasèrent sur-le-champ.

Il était, dans son destin, monstrueux comme toi !

Un autre. Il y avait un grand arbre auquel les bouviers accordaient une grande valeur. Les habitants de Bénarès, le voyant, envoyèrent un homme en haut de l’arbre pour cueillir des fruits. Alors qu’il jetait les fruits, un serpent noir, sorti d’une fourmilière, commença à grimper à l’arbre ; ceux qui se tenaient en bas tentèrent de le chasser en le frappant avec des bâtons et d’autres objets, mais en vain. Alors ils crièrent à l’autre : « Un serpent grimpe à l’arbre ! » Et, terrifié, il poussa un grand cri. Ceux qui se tenaient en bas saisirent un tissu épais par les quatre coins et lui ordonnèrent de s’y laisser tomber. Il se laissa tomber et tomba au milieu du tissu entre eux quatre ; il arriva aussi vite que le vent, et les hommes ne purent le retenir, [251] mais se cognèrent les quatre têtes l’une contre l’autre, les brisèrent et moururent. Pour expliquer cette histoire, le Grand Être récita la cinquième strophe :

« Quatre hommes, pour sauver un homme de son destin,

Tenir les quatre coins d’un tissu ci-dessous.

Ils tombèrent tous morts, chacun avec la tête brisée.

Ces hommes étaient monstrueux comme vous, je pense.

D’autres racontent encore ceci. Des voleurs de chèvres, qui vivaient à Bénarès, ayant volé une chèvre une nuit, décidèrent de préparer un repas dans la forêt : pour l’empêcher de bêler, ils lui étouffèrent le museau et l’attachèrent dans un bouquet de bambous. Le lendemain, en allant la tuer, ils oublièrent le hachoir. « Maintenant, tuons la chèvre et cuisons-la », dirent-ils ; « apportez le hachoir ! » Mais personne n’en avait. « Sans hachoir », dirent-ils, « nous ne pouvons pas manger la bête, même si nous la tuons : laissez-la partir ! C’est grâce à quelque mérite qu’elle a. » Ils la laissèrent donc partir. Or, il arriva qu’un ouvrier en bambous, qui était là depuis une botte, laissa un couteau de vannier caché parmi les feuilles, avec l’intention de s’en servir à son retour. Mais la chèvre, se croyant libre, se mit à jouer sous le bouquet de bambous et, d’un coup de pattes arrière, fit tomber le couteau. Les voleurs entendirent le bruit du couteau qui tombait et, en s’approchant pour découvrir ce que c’était, ils le virent, à leur grande joie ; ils tuèrent alors la chèvre et mangèrent sa chair [1]. Ainsi, pour expliquer comment cette chèvre fut tuée de son propre chef, le Grand Être récita la sixième strophe :

« Une chèvre, enfermée dans un fourré de bambous,

En fouillant, elle avait trouvé un couteau.

Avec ce même couteau, ils ont tranché la gorge de la créature.

Il me semble que tu es monstrueux comme cette chèvre.

[252] Après avoir raconté cela, il expliqua : « Mais ceux qui sont modérés dans leurs paroles, en surveillant leurs paroles, ont souvent été libérés du sort de la mort », puis il raconta une histoire de fées [2].

On raconte qu’un chasseur, qui vivait à Bénarès et se trouvait autrefois dans la région de l’Himalaya, captura par un moyen ou un autre un couple d’êtres surnaturels : une nymphe et son mari. Il les prit et les présenta au roi. Le roi n’avait jamais vu de tels êtres auparavant. « Chasseur », dit-il, « quelle sorte de créatures sont-elles ? » L’homme répondit : « Seigneur, elles chantent d’une voix mielleuse, elles dansent merveilleusement : aucun homme ne sait danser ni chanter aussi bien qu’elles. » Le roi accorda une généreuse récompense au chasseur et ordonna aux fées de chanter et de danser. Mais elles pensèrent : « Si nous ne parvenons pas à transmettre le sens complet de notre chant, il sera un échec, elles nous insulteront et nous feront du mal ; et puis, ceux qui parlent beaucoup mentent », aussi, par crainte d’une fausseté, elles ne chantèrent ni ne dansèrent, car le roi les supplia sans cesse. Finalement, le roi se mit en colère et dit : « Tuez ces créatures, faites-les cuire et servez-les-moi. » Il donna cet ordre dans les termes de la septième strophe :

« Ceux-là ne sont ni des dieux ni des musiciens du ciel [3],

Des bêtes apportées par celui qui voudrait bien remplir sa bourse.

Alors, pour mon souper, qu’ils m’en préparent un,

Et un pour le petit déjeuner au soleil du lendemain.

Alors la fée se dit : « Le roi est en colère ; il va sans doute nous tuer. Il est temps de parler. » Et aussitôt, elle récita une strophe :

« Cent mille chansons toutes mal chantées

Tout le monde ne vaut pas la dîme d’une bonne chanson.

Chanter mal est un crime ; et voici pourquoi

(Pas par folie) la fée n’essaierait pas.

[ p. 160 ]

[253] Le roi, satisfait de la fée, récita aussitôt une strophe :

« Celle qui a parlé, laissez-la aller, afin qu’elle

La colline de l’Himalaya peut à nouveau être vue,

Mais qu’ils prennent et tuent l’autre,

Et pour le petit déjeuner de demain, qu’il soit prêt.

Mais l’autre fée pensa : « Si je me tais, le roi me tuera sûrement ; c’est le moment de parler » ; puis elle récita une autre strophe :

« Les vaches dépendent des nuages [4], et les hommes des vaches,

Et moi, ô roi, je compte sur toi, sur ma femme.

Que l’un, avant de chercher les collines, prédise le destin de l’autre.

Après avoir dit cela, il répéta quelques strophes, pour montrer clairement qu’ils avaient gardé le silence, non pas parce qu’ils n’avaient pas voulu obéir à la parole du roi, mais parce qu’ils voyaient que parler serait une erreur.

« Ô monarque ! autres peuples, autres voies :

Il est très difficile de vous tenir à l’écart de tout reproche.

[254] La chose même qui, pour l’un, mérite des éloges,

Un autre trouve un reproche pour la même chose.

« Il y a quelqu’un que tout homme trouve fou [5] ;

Chacun étant différent par l’imagination ;

Tous différents, beaucoup d’hommes et beaucoup d’esprits,

Aucune loi universelle n’est la volonté d’un seul homme.

Le roi dit : « Il dit la vérité ; c’est une fée sage » ; et très heureux, il récita la dernière strophe :

« Ils étaient silencieux, la fée et sa compagne :

Et celui qui maintenant parlait par crainte,

Indemne, libre, heureux, laissez-le aller son chemin.

C’est le discours qui apporte le bien, comme nous l’entendons souvent.

Alors le roi plaça les deux fées dans une cage d’or, et, envoyant chercher le chasseur, il les fit libérer dans le même lieu où il les avait capturées.

[255] Le Grand Être ajouta : « Vois, mon maître ! De cette manière, les fées surveillaient leurs paroles et, en parlant au bon moment, elles étaient libérées de leurs bonnes paroles ; mais toi, par tes mauvaises paroles, tu as connu un grand malheur. » Puis, après lui avoir montré ce parallèle, il le réconforta en disant : « N’aie pas peur, mon maître ; je te sauverai la vie. » « Y a-t-il vraiment un moyen », demanda l’autre, « de me sauver ? » Il répondit : « La conjonction des planètes n’est pas encore appropriée. » Il laissa passer le jour et, au milieu de la nuit, il apporta une chèvre morte. « Va quand tu voudras, brahmane, et vis », dit-il, puis il le laissa partir sans que personne ne s’en aperçoive. Il sacrifia la chair de la chèvre et y érigea la porte.

Lorsque le Maître eut terminé ce discours, il dit : « Ce n’est pas la première fois, Frères, que Kokālika a été détruit par ses propres paroles, mais c’était la même chose auparavant ; » après quoi il identifia la Naissance : « À cette époque, Kokālika était l’homme brun fauve, et j’étais moi-même le sage Takkāriya. »

¶ Notes de bas de page

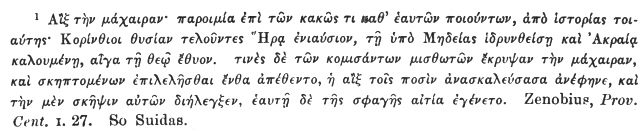

[^225] : 153 : 1 Voir L. Feer dans Journal Asiatique, ix. Ser., xi. 189 et suiv. Comparez également Zeitschr. der deutsch. morg. Gesellschaft, xlvii. 86, sur αἲξ μάχαιραν.

[^226] : 153 : 2 Sāriputta et Moggallāna.

[^227] : 154:1 Aegle Marmelos.

Zénobe, Prov. Cent. I. 27. Alors Suidas.

[^237] : 159 : 3 gandhabbaputtā.

154:2 Anāgāmi, ceux du Troisième Chemin, qui ne reviennent pas pour renaître sur terre. ↩︎

154:3 Ne figure pas dans la liste des principaux enfers de Hardy (Manuel,_ p. 26) ; mais il y en avait 136. Burnouf le donne, Introd. p. 201. ↩︎

154:4 Sahampati ; la signification de la première partie est inconnue ; il est le chef du Ciel Brahma, dont Tudu est un ange. ↩︎

155:1 Piṅgalo n’est pas un nom propre ; voir p. 246. 6 (Pāli). ↩︎

155:2 Un point doit être placé à va. Telle qu’elle est imprimée, cette phrase est inintelligible. ↩︎