[ p. 107 ]

ARRIVÉE DES TRAVAILLEURS DE SILEX PRÉ-CHELLÉENS PENDANT LE TROISIÈME INTERGLACIAIRE — GÉOGRAPHIE, CLIMAT ET DÉRIVATIONS FLUVIALES — INDUSTRIE DU SILEX PRÉ-CHELLÉEN — LA RACE DE PILTDOWN — VIE DES MAMMIFÈRES — INDUSTRIES CHELLÉENNES ET ACHEULÉENNES — L’UTILISATION DU FEU — LA DEUXIÈME PÉRIODE DE CLIMAT ARIDE — LA RACE NEANDERTHIENNE DE KRAPINA, CROATIE

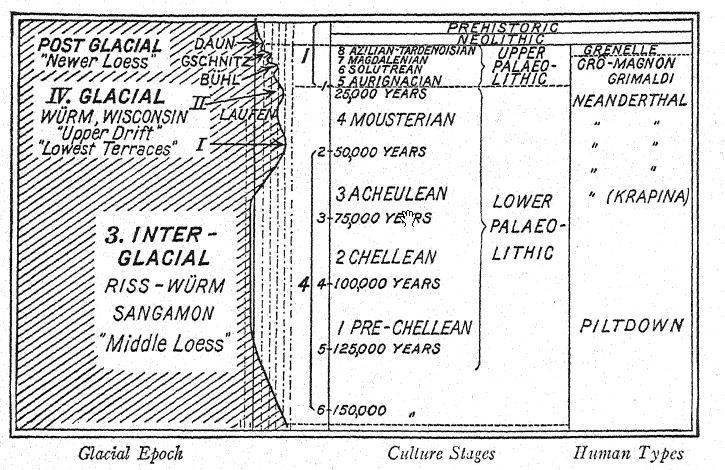

L’époque géologique de l’arrivée des silexiers pré-chelléens en Europe occidentale est de loin la plus importante et la plus intéressante pour les préhistoriens. Elle détermine la durée de l’âge de la pierre ancienne, la date d’apparition des races de Piltdown et de Néandertal, ainsi que toute la séquence des changements climatiques et géographiques qui ont marqué les débuts de l’humanité. Après avoir soigneusement pesé tous les éléments, l’opinion générale semble soutenir l’idée que cette époque doit être située après la fin de la troisième glaciation et avant l’avènement de la quatrième, c’est-à-dire durant le troisième interglaciaire.

Penck a estimé que le troisième interglaciaire chaud* s’est ouvert il y a environ 100 000 ans et a duré entre 50 000 et 60 000 ans. Selon la théorie adoptée dans cet ouvrage, le troisième interglaciaire et le quatrième glaciaire ont englobé toute la période du Paléolithique inférieur, soit une période de 70 000 à 100 000 ans, bien plus longue que celle du Paléolithique supérieur, estimée entre 16 000 et 25 000 ans.

¶ Antiquité géologique du début de l’âge de pierre

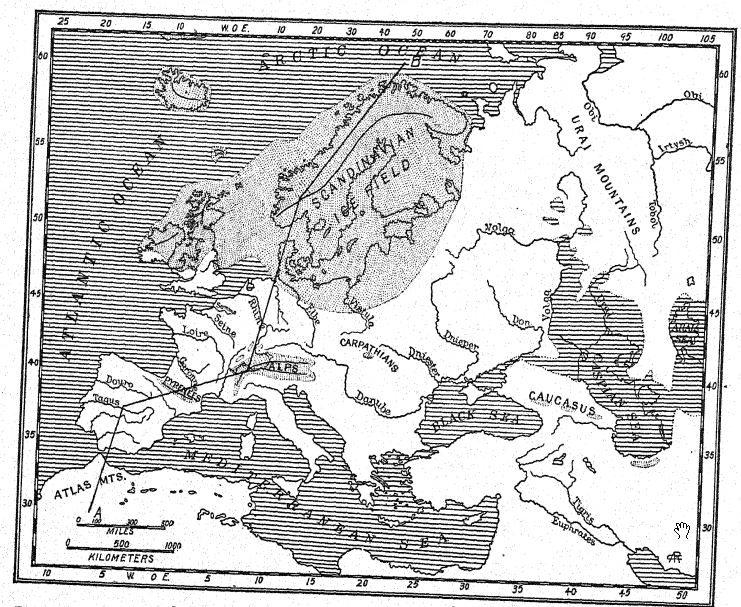

Il convient tout d’abord d’attirer l’attention sur le fait qu’avant l’époque où nous sommes entrés, les forces glaciaires et interglaciaires [ p. 108 ] agissant sur la grande péninsule d’Europe occidentale avaient laissé leur empreinte principalement sur les zones glaciaires et seulement dans une moindre mesure sur les zones libres, non glaciaires. Jusqu’à la fin du troisième interglaciaire, aucune trace de forêts et d’animaux nordiques, et encore moins arctiques, n’a été découverte nulle part, sauf le long des frontières des champs de glace. Il semblerait que la vie animale et végétale d’Europe n’ait été, dans l’ensemble, que légèrement affectée par les trois premières glaciations. Nous ne pouvons pas envisager un seul instant de croire qu’à l’époque glaciaire, toute la flore et la faune chaudes aient migré vers le sud puis soient revenues, car il n’existe pas la moindre preuve à l’appui de cette théorie. Il est bien plus conforme aux faits connus de croire que toutes les formes de vie du sud et de l’est sont devenues très résistantes, car nous savons avec quelle facilité les animaux vivant aujourd’hui dans les zones chaudes de la Terre s’acclimatent aux conditions nordiques.

¶ Étapes culturelles de l’époque glaciaire Types humains

Si, par contre, nous nous appuyons uniquement sur le témoignage des conditions de vie, nous pourrions conclure que les silexiers pré-chelléens ont atteint l’Europe occidentale soit au cours du deuxième interglaciaire [ p. 109 ], soit pendant la troisième glaciation, soit encore pendant le troisième interglaciaire. Examinons de plus près ces témoignages de mammifères fossiles.

Français En faveur de la théorie selon laquelle la culture pré-chelléenne est aussi ancienne que le Second Interglaciaire, nous devons considérer le fait que dans plusieurs localités, des palasolithes de type pré-chelléen, sinon de type chelléen, ont été enregistrés en association avec les restes d’un certain nombre de mammifères plus primitifs que nous avons décrits ci-dessus comme caractéristiques du Second Interglaciaire. Par exemple, à Torralba, province de Soria, en Espagne, on a découvert1 un ancien campement chelléen typique, contenant d’abondants restes de rhinocéros à nez large et de mammouth du sud, mêlés aux restes d’autres mammifères de type très ancien, identifiés comme le rhinocéros étrusque et le cheval de Sténon. De plus, le long de la Somme, près d’Abbeville, dans le gisement du Champ de Mars,2 on dit que des outils pré-chelléens et ghéhéens ont été trouvés en association avec le rhinocéros étrusque, le cheval de Sténon et de très nombreux spécimens du tigre à dents de sabre et de la hyène rayée. De plus, à Piltdown, dans le Sussex, des silex pré-chelléens et le crâne de Piltdown se seraient trouvés dans une couche contenant un rhinocéros qui peut être identifié avec l’Étrusque. Si ces espèces animales très anciennes sont correctement reconnues et déterminées, et si elles sont réellement trouvées comme rapporté en étroite association dans les mêmes couches avec des silex pré-chelléens et chelléens, les preuves peuvent être considérées comme assez solides que le début de la culture chelléenne date du deuxième interglaciaire ; À moins, en effet, qu’il ne soit prouvé que ces espèces primitives de mammifères aient survécu jusqu’au Troisième Interglaciaire dans certaines régions privilégiées. Il faudrait également envisager la possibilité que ces animaux plus anciens, le tigre à dents de sabre, le cheval de Sténon, le rhinocéros étrusque et le castor géant, n’appartiennent pas réellement à la même couche que ces anciens palasolithes, mais y aient été accidentellement entraînés depuis d’autres dépôts plus anciens. En règle générale, ce sont les animaux les plus récents qui établissent une datation préhistorique, car nous savons qu’un paléolithe ne peut être plus ancien que le mammifère le plus récent avec lequel il est associé.

Les traces des trois premières glaciations ne sont pas entièrement consignées dans la faune et la flore, mais elles semblent se retrouver dans les lits des rivières. En Angleterre comme en France, ces lits témoignent de conditions d’inondation lors des premières glaciations, au cours desquelles de grandes quantités de graviers et de sables ont été transportées, et c’est avec ces matériaux que les « hautes terrasses » ont été construites. Ce sont principalement les preuves géologiques qui établissent la datation pré-chelléenne.

Les données géologiques et climatiques en France indiquent que la culture pré-chelléenne est apparue pour la première fois au début du Troisième Interglaciaire. C’est l’avis de Boule, Haug, Obermaier, Breuil, Schmidt et de nombreux autres géologues et archéologues. Le fait que les premiers tailleurs de silex paléolithiques aient pénétré l’Europe occidentale au début du Troisième Interglaciaire concorde avec nos observations sur la séquence climatique, sur la formation des « basses terrasses fluviales », où se trouvent les paléolithes les plus anciens, ainsi qu’avec la succession générale de la vie mammifère tout au long des changements climatiques de cette période interglaciaire. Il semblerait, pour expliquer les faits cités ci-dessus concernant les mammifères fossiles, que lorsque les ouvriers du silex pré-chelléens ont établi leurs camps le long de la vallée de la Somme dans le nord de la France, un climat très clément régnait dans cette région, favorable même, comme nous le verrons, à la survie de certains types de mammifères du Pliocène, tels que le tigre à dents de sabre et le rhinocéros étrusque.

Au début du troisième interglaciaire, le climat, si l’on en juge par l’état inchangé de la vie animale, est resté de même nature tempérée chaude. Seules deux des espèces pliocènes survivantes, à savoir les tigres à dents de sabre et les rhinocéros étrusques, sont devenues rares ou ont disparu. D’après les preuves recueillies à Kent’s Hole, dans le Devonshire, Dawkins est amené à penser que le tigre à dents de sabre a survécu en Grande-Bretagne jusqu’à l’époque postglaciaire. Le reste du monde animal, mammifères d’Afrique-Asie et d’Eurasie, a continué à prospérer dans toute l’Europe occidentale.

Ce n’est qu’à la fin de l’Acheuléen que nous découvrons des preuves d’un changement radical de climat ; à l’approche de conditions arides semblables à celles des steppes de l’Asie occidentale, il y eut un renouvellement des grandes tempêtes de poussière et des dépôts de « loess », comme cela s’était produit auparavant vers la fin du deuxième interglaciaire ; cela fut suivi par le climat encore plus froid de la quatrième glaciation, qui correspond à la période finale de la culture pahcolithique inférieure.

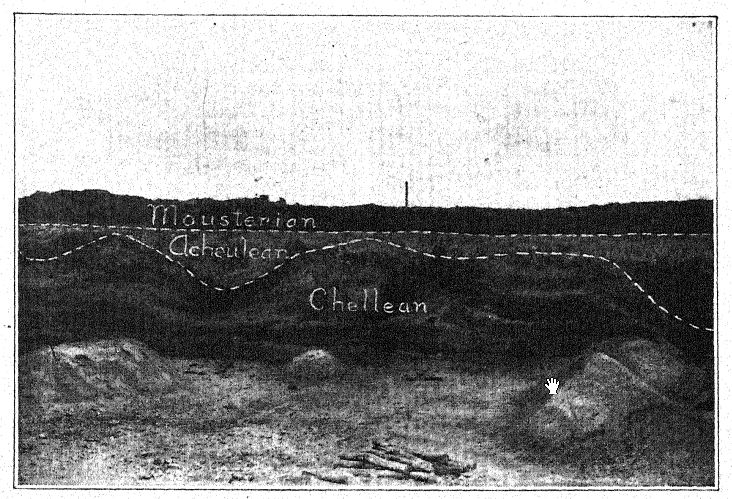

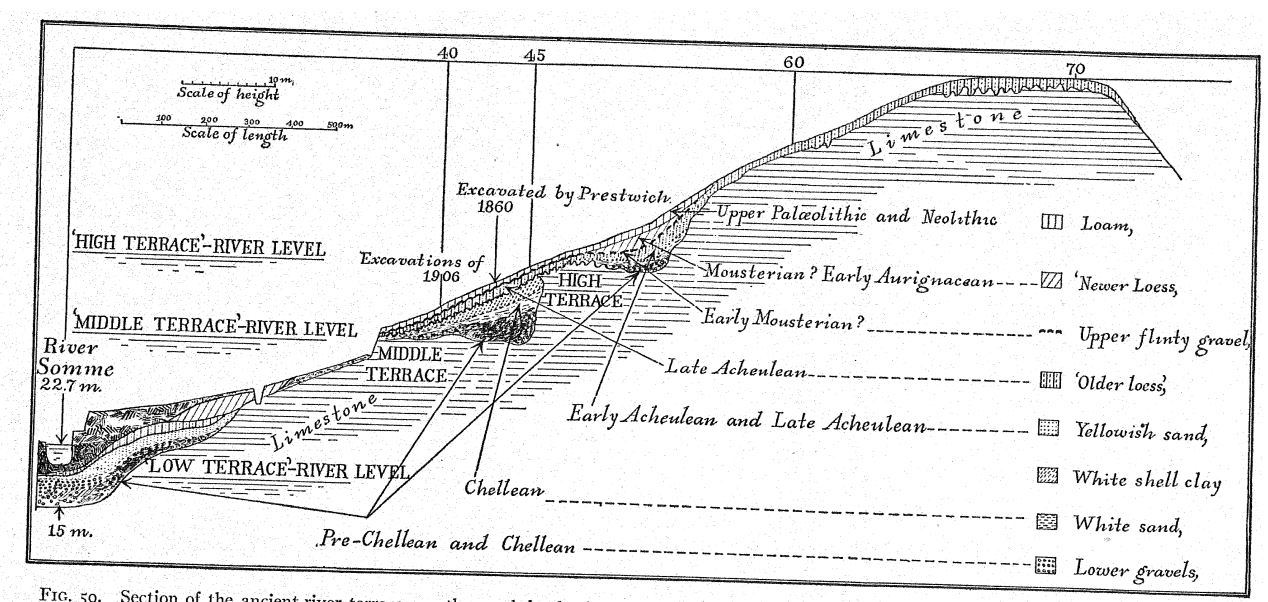

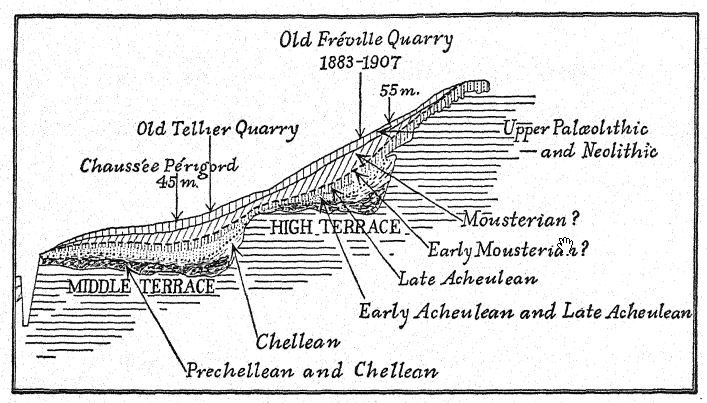

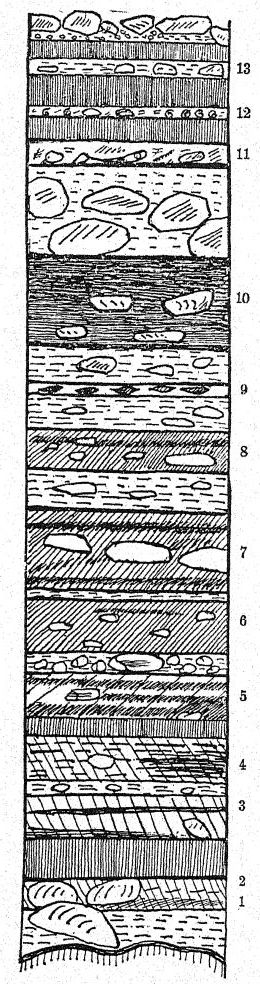

L’évolution du Pré-Chellen au Chellen, puis à l’Acheuléen inférieur, a certainement occupé une très longue période si l’on se contente des 50 000 ou 60 000 ans attribués au Troisième Interglaciaire ; mais même cette durée paraît bien trop longue si l’on observe la profondeur relativement limitée des dépôts fluviaux où se succèdent ces cultures de silex. On ne peut qu’être impressionné par la succession régulière, très serrée et ininterrompue des couches géologiques contenant les artefacts chelléens et acheuléens. (Voir Fig. 55.)

Il s’ensuit néanmoins qu’un long laps de temps doit être accordé à chaque période culturelle et au progrès de la technique.3 C’est cette large distribution qui a permis aux de MortiUlets (père et fils), Capitan, Rivière, Reboux, Daleau, Peyrony, Obermaier, Commont, Schmidt et d’autres d’établir dans diverses parties de l’Europe les principales étapes de l’évolution industrielle de l’âge de la pierre ancienne, ou Paléolithique inférieur.

¶ Subdivisions des cultures du Paléolithique inférieur4

MOUSTÉRIEN. Industrie tardive des Néandertaliens. Utilisation extensive du terme « éclat ».

- Moustérien supérieur. Grattoirs de La Quina, petits coups de poing et enclumes en os, se terminant par la culture d’Abri Audit.

- Moustérien moyen. Point culminant de la « pointe » moustérienne, finement écaillée et ébréchée sur une face, les meilleurs exemples approchant la perfection technique solutréenne.

- Moustérien ancien. Coups de poing cordiaux, pointes d’éclats et grattoirs à éclats moustériens.

ACHEULÉEN. Industrie primitive des Néandertaliens. Utilisation intensive du noyau nodulaire.

- Acheuléen récent. Pointes de lance miniatures de type La Micoque, coups de poing triangulaires et éclats de silex de type Levallois.

- Acheuléen moyen. Coups de poing ovales pointus, beaucoup plus légers que les types chelléens, et petits instruments similaires à ceux-ci, mais de facture nettement supérieure.

- Acheuléen ancien. Coups de poing ovales larges, beaucoup plus symétriques que le Chellen, mais encore assez lourds. Petits types.

[ p. 114 ]

CHELLÉEN.

- Chellean récent. Coups de poing longs et pointus, le plus souvent écaillés des deux côtés, avec peu de croûte adhérente et des bords encore asymétriques. Première apparition des coups de poing ovales.

- Chellean ancien. Première apparition de « coups de poing » en forme d’amande. Petits outils, dont grattoirs, rabots et forets. Tous les outils sont asymétriques et à bords irréguliers.

- Pré-Cheeleen. Industrie probable des races de Piltdown et de Heidelberg (prénéandertaliennes). Emploi de formes fortuites et accidentelles. Formes partiellement accidentelles ; retouche limitée aux quelques coups nécessaires pour donner une pointe ou un tranchant à l’outil, ou pour permettre une prise du bras (retouche protectrice). Prototypes de « coup de poing » formés de nodules de silex dont la croûte n’était que partiellement enlevée.

Si l’on suppose que les silexiers pré-chelléens ne sont pas arrivés en Europe avant le troisième interglaciaire, on peut expliquer toutes les gradations dans l’évolution de leurs outils en rapport avec les changements de climat et de vie animale que révèlent les dépôts géologiques et fossiles, notamment dans les vallées de la Somme et de la Tamise.

Si, en revanche, le Pré-Chellen est daté du Second Interglaciaire[2], cela fait remonter cette culture à cent mille ans en arrière et pose de graves difficultés à notre préhistoire. Premièrement, rien ne prouve que les silexiers pré-Chellen et chelléen aient vécu à l’époque de la formation des « hautes terrasses fluviales » de la Troisième Glaciation, car aucun silex paléolithique n’a jamais été trouvé enfoui dans les sables ou les graviers de ces « hautes terrasses ». La présence de silex archaïques sur les « hautes terrasses » de la Somme et de la Seine se trouve dans des lits de gravier superficiels, déposés longtemps après le creusement de ces « terrasses » par l’action fluviale ; c’est dans la Somme que l’on observe le mieux ce phénomène, où l’on trouve des silex archaïques dans les graviers déposés sur les « basses », « moyennes » et « hautes terrasses ». Deuxièmement, rien ne prouve que les silexiers pré-chelléens et chelléens aient traversé la période climatique froide de la troisième glaciation ; nulle part en Europe on n’a trouvé de traces de leurs camps ou stations en lien avec la faune ou la flore froide de la troisième glaciation. Troisièmement, les preuves géographiques sont tout aussi contradictoires avec la théorie selon laquelle les silexiers pré-chelléens seraient entrés en Europe pendant la deuxième période interglaciaire, car nous savons avec certitude que dans de nombreuses grandes vallées fluviales d’Europe, en particulier celles qui entourent les Alpes, les rivières étaient à des niveaux beaucoup plus élevés qu’aujourd’hui et qu’elles transportaient les matériaux à partir desquels les « hautes terrasses » se formaient ou qu’elles les découpaient par érosion.

En d’autres termes, la géographie de l’Europe aux premier et deuxième interglaciaires était très différente de ce qu’elle est aujourd’hui ; la plupart des vallées fluviales étaient plus larges et moins profondes ; certaines d’entre elles avaient été érodées jusqu’à un point inférieur à leur niveau actuel et avaient commencé à s’envaser sous les alluvions. Au troisième interglaciaire, la géographie fluviale de l’Europe était sensiblement la même qu’aujourd’hui, même si les côtes étaient encore très différentes.

Lors de l’apparition de l’homme pré-chelléen, nous verrons que les vallées fluviales de la Somme et de la Marne, dans le nord de la France, ainsi que celles de la Tamise, dans le sud-est de l’Angleterre, étaient très semblables à ce qu’elles sont aujourd’hui en ce qui concerne leurs niveaux d’eau ; autrement dit, la géographie intérieure de l’Europe du Nord à l’époque cheléenne et du centre et du sud de la France à l’époque acheuléenne qui lui a immédiatement succédé était très semblable à celle d’aujourd’hui. Les caractéristiques superficielles des vallées étaient différentes ; les cours d’eau à l’époque chelléenne coulaient à travers des graviers et des sables, participant d’un aspect glaciaire ; une ou plusieurs des « terrasses fluviales » composées de sables et de graviers étaient encore nettement définies, car la couverture meuble de « limon » et de sols alluviaux des hautes terres et collines environnantes n’avait pas encore été emportée par les eaux pour adoucir les contours des « terrasses ». Ces « terrasses » n’étaient pas non plus recouvertes de dépôts plus récents de « loess ».

[ p. 116 ]

[ p. 117 ]

¶ Changements séculaires du climat au Paléolithique inférieur

Nous trouvons des preuves de quatre phases climatiques et biologiques au cours de la longue période d’évolution du Pahéolithique inférieur, comme suit :

4. Climat froid et humide. — Début de la quatrième glaciation. Arrivée de la culture « moustérienne » et de la race néandertalienne en Belgique et en France. Installation des hommes dans les abris, grottes et entrées des cavernes plus chauds. Disparition définitive du robuste rhinocéros de Merck et de l’éléphant à défenses droites. Arrivée de la faune de la toundra, du renne, du mammouth laineux et du rhinocéros laineux. Refroidissement de l’Europe occidentale jusqu’au nord de l’Espagne et de l’Italie. Large répartition des mammifères froids des Alpes, de la toundra et des steppes dans toute l’Allemagne et la France, ainsi que dans le nord de l’Espagne. Flore de la toundra froide dans la vallée de la Tamise et à Hoxne, dans le Suffolk. Migration des mammifères de la toundra, du renne, du mammouth et du rhinocéros dans tout le sud de la Grande-Bretagne, la Belgique, la France, l’Allemagne et l’Autriche.

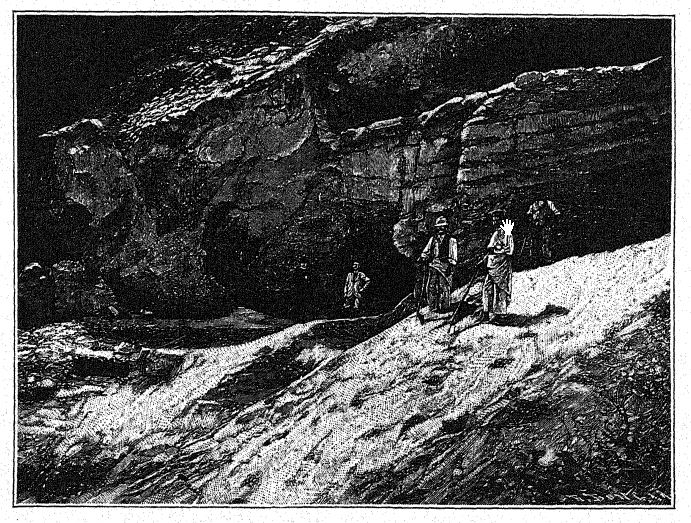

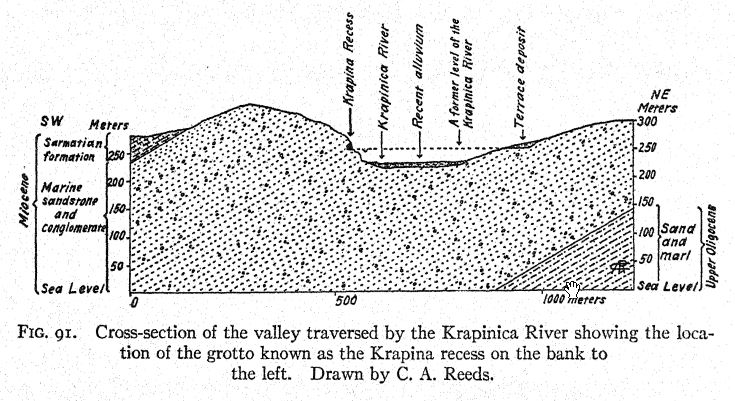

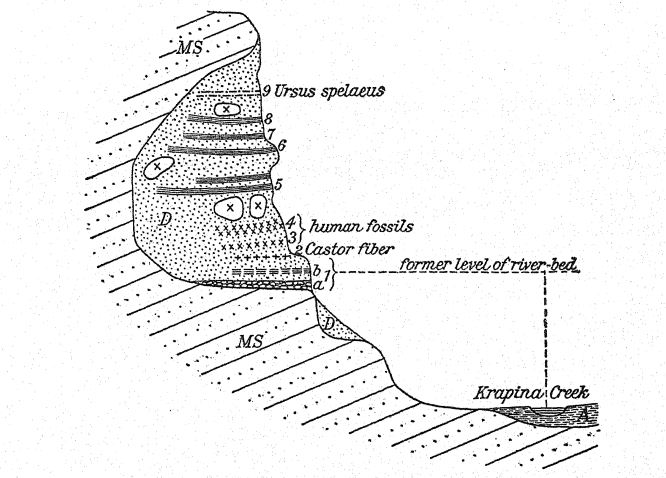

3. Climat aride en Europe occidentale. — Période de la fin de la culture acheuléenne ; certains tailleurs de silex recherchent l’abri des falaises et s’approchent des entrées des grottes pendant la saison froide. Climat de steppe sèche, vents d’ouest dominants et dépôts de lœss dans tout le nord de la France et en Allemagne. Apparition des premiers Néandertaliens à Krapina, en Croatie. Flore forestière fraîche dans la région de La Celle-sous-Moret, près de Paris, suivie de dépôts de lœss et d’un climat de plus en plus frais et aride. Industrie du Moustérien ancien. Disparition d’abord du couple de mammifères asiatiques les plus sensibles, l’hippopotame et le mammouth du sud (E. trogontherii) ; persistance de l’éléphant (E. antiquus), plus robuste et aux défenses droites, et du rhinocéros à nez large (D. merckii).

2. Suite de la période tempérée chaude. — Époque de la culture chelléenne découverte à Chelles, Saint-Acheul, Gray’s Thurrock, Ilford, Essex et, plus au sud, à Torralba, en Espagne. Abondance d’hippopotames, de rhinocéros, de mammouths du sud et d’éléphants à défenses droites dans le nord de l’Allemagne à Taubach, Weimar, Ehringsdorf et Achenheim. Apparition rare de tigres à dents de sabre. Flore forestière tempérée et alpine de Dürnten et d’Utznach, en Suisse. Culture acheuléenne ancienne largement répandue dans toute l’Europe occidentale.

1. Début de la période tempérée chaude. — Le climat chaud de la période pré-chelléenne, observé dans les vallées de la Somme, de la Tamise et de la Seine près de Paris, est favorable au mammouth du sud et à l’hippopotame. Survivance apparente du tigre à dents de sabre et du rhinocéros étrusque dans les régions favorisées. Flore forestière tempérée chaude à La Celle-sous-Moret près de Paris et en Lorraine. Arrivée des silexiers pré-chelléens et de la race Piltdowh dans le sud de l’Angleterre.

[ p. 118 ]

Français On pense que le climat du troisième interglaciaire, lorsqu’il a atteint sa chaleur maximale, était à nouveau un peu plus doux que le climat actuel dans la même région. Dans les Alpes, les glaciers et la limite des neiges ont reculé à nouveau jusqu’à leurs niveaux actuels. La période a commencé avec des conditions continentales humides. Les zones laissées nues par la glace ont été progressivement reboisées. Une image du climat de cette période chaude est présentée dans la région proche de Paris dans ce qu’on appelle le tuf de La Celle-sous-Moret (Seine-et-Marne). Ce tuf, qui est un dépôt de sources chaudes, recouvre des graviers de rivière du Pléistocène7. Les niveaux inférieurs du tuf contiennent l’érable sycomore (Acer pseudoplatanus), les saules et le pin noir d’Autriche, indiquant un climat tempéré. Plus haut dans les mêmes dépôts, nous trouvons des preuves de températures de plus en plus douces avec la présence du buis (Buxus) et assez fréquemment du figuier ; Le laurier des Canaries (Laurus nobilis) est un peu plus rare et, tout comme le figuier, il indique que les hivers étaient doux, car ces plantes ont la particularité de fleurir pendant la saison hivernale ; nous en déduisons donc que le climat était un peu plus doux et plus humide qu’il ne l’est actuellement dans la même région. Les mollusques indiquent également une plus grande uniformité climatique. On pense que ces dépôts correspondent à la période d’industrie chelléenne et acheuléenne primitive.

Les plantes des niveaux les plus élevés du même tuf témoignent cependant de l’avènement d’un climat plus froid et le relient également à la culture acherdéenne par la présence de silex ikcheuléens. Le gisement de tuf est recouvert d’une couche de lœss correspondant au retour d’une période aride à l’Acheuléen récent, en plein cœur du nord de la France. Ainsi, dans la région proche de l’actuelle ville de Paris, nous disposons d’un enregistrement de trois phases climatiques, qui sont également plus ou moins complètement indiquées dans les gisements situés au nord, le long de la Somme et dans la vallée de l’ancienne Tamise.

Dans l’ouest de la France, nous interprétons à nouveau la flore fossile de Lorraine comme appartenant à la période de fermeture plus fraîche du troisième interglaciaire [ p. 119 ] et à l’avènement de la quatrième glaciation, car ici prédominent les variétés les plus septentrionales du mélèze (Larix) et du pin de montagne (Pinus lambertiana).

Français La vue la plus claire des forêts alpines contemporaines se trouve près de Zurich dans les dépôts magmatiques de Dürnten et d’Utznach, qui sont si caractéristiques de la période tempérée du troisième stade interglaciaire que Geikie a proposé d’appeler cet étage le Durntenien.8 C’est, rappelons-le, à Dürnten que Morlot9 a trouvé les premières preuves d’une flore interglaciaire chaude ou tempérée, entre les dépôts d’un glacier en retrait et ceux d’un glacier en progression ; car Dürnten se trouve bien dans la région qui était couverte par les vastes champs de glace des troisième et quatrième glaciations. Les forêts qui y prospéraient au troisième interglaciaire étaient semblables à celles que l’on trouve aujourd’hui dans la même région, composées d’épicéas, de sapins, de pins de montagne, de mélèzes, de hêtres, d’ifs et de sycomores, avec des sous-bois de noisetiers. À cette flore robuste sont associés les restes de l’éléphant à défenses droites, du rhinocéros de Merck, du bétail sauvage et du cerf ; une autre preuve de notre opinion selon laquelle tous ces mammifères asiatiques s’étaient habitués au climat tempéré frais du nord.

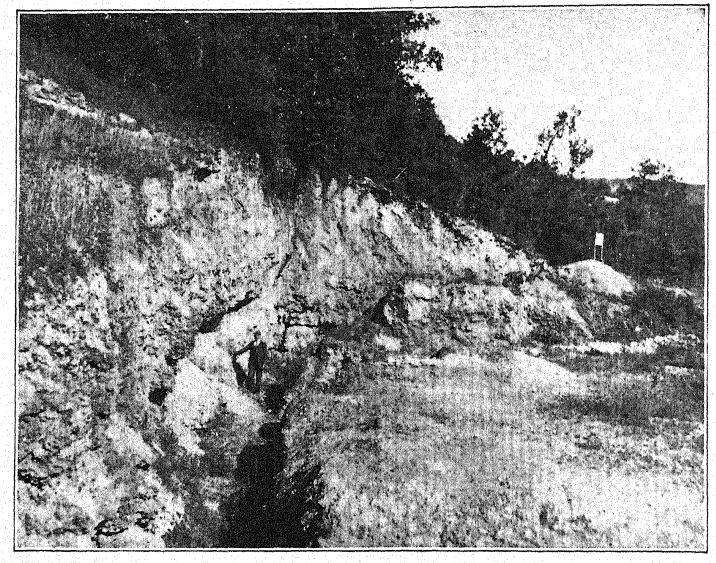

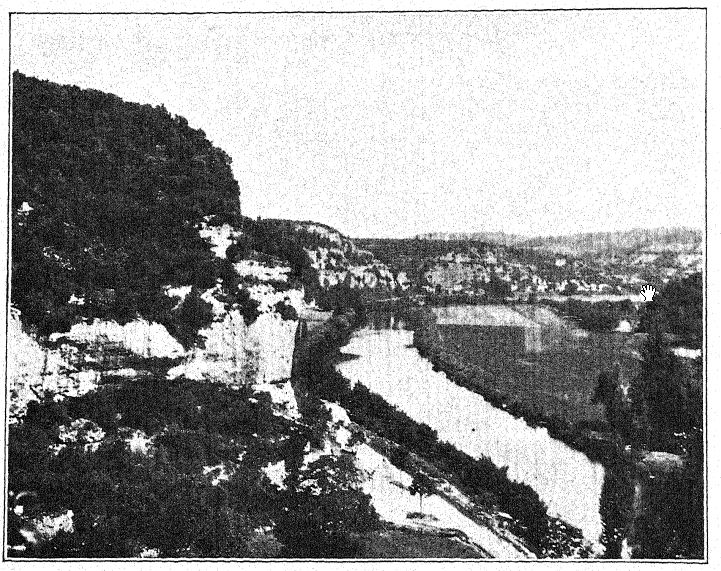

¶ La vie sur la Somme, du pré-chelléen au néolithique

Les rives de la Somme à Saint-Acheul nous offrent un aperçu de toute l’histoire de la succession des événements géologiques : les grands changements climatiques, le développement de la vie animale, la succession des races et des cultures humaines. Commont10 a trouvé ici la clé de l’histoire de tout ce pays et nous a permis de comparer les événements d’ici à ceux qui se sont produits plus loin, à Taubach, aux confins de la forêt de Thuringe, et à Krems en Basse-Autriche, étudiés par Obermaier. En effet, les périodes de loess « anciennes » et « plus récentes », la succession des climats et des mammifères, et le développement des cultures humaines ne furent pas des événements locaux, mais continentaux. Les événements purement locaux se retrouvent dans les types de graviers et de sols qui ont été charriés sur les terrasses.

[ p. 120 ]

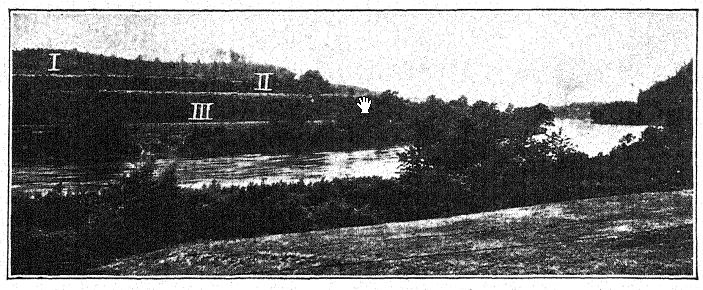

Il est très important d’abord de se représenter clairement et de comprendre la géographie de la Somme à l’époque de l’arrivée des silexiers pré-chelléens. Il semble certain que les trois anciennes terrasses fluviales, composées de calcaire, avaient été creusées bien avant et que la rivière avait déjà atteint le niveau inférieur de la roche calcaire sous-jacente.11 La terrasse supérieure, alors comme aujourd’hui, se trouvait à 30 mètres au-dessus de la Somme, la terrasse intermédiaire à environ 21 mètres, et la terrasse la plus basse s’étendait d’une hauteur de 40 mètres environ sous le niveau actuel de la rivière (voir Fig. 59).

Les silex pré-chelléens les plus primitifs se trouvant dans les graviers grossiers qui recouvrent le sol de ces terrasses, immédiatement au-dessus de la craie, prouvent que l’excavation de la vallée était entièrement achevée à l’arrivée des ouvriers pré-chelléens. Commont pense que telle était la topographie réelle de la vallée durant le troisième interglaciaire. La présence de silex chelléens dans les sables blancs recouvrant les graviers grossiers des terrasses moyennes et supérieures n’indique pas que les ouvriers silex campaient ici pendant que ces terrasses étaient creusées par la Somme, mais plutôt qu’ils recherchaient ces falaises propices à l’exploitation de leurs carrières pendant que ces sables et graviers étaient charriés des flancs des vallées et des plateaux supérieurs.

[ p. 121 ]

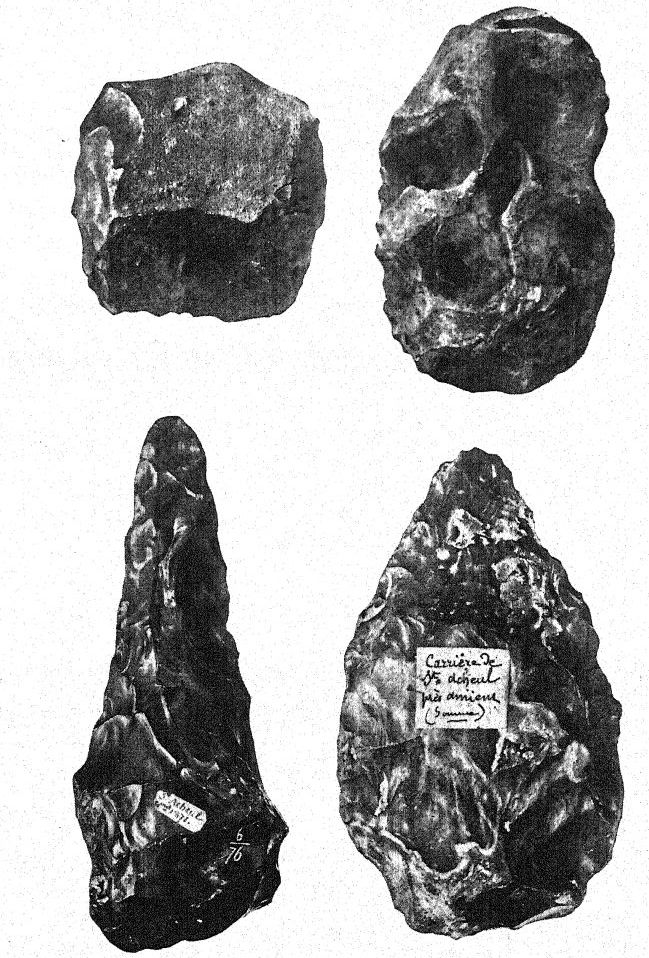

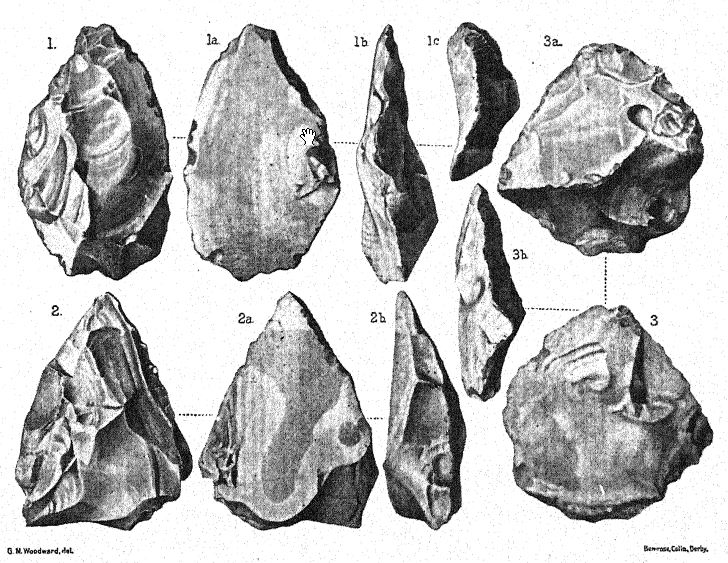

a. En forme de disque — en haut à gauche. c. En forme de poignard — en bas à gauche.

b. Ovale — en haut à droite. d. En forme d'amande — en bas à droite.

Dans la collection du Musée américain d'histoire naturelle.

[ p. 122 ]

[ p. 123 ]

L’histoire des changements climatiques dans l’ancienne vallée de la Somme est clairement illustrée par ces dépôts successifs, épais de 4,5 mètres, au-dessus des graviers de la Tour à Saint-Acheul. Aux côtés des silex pré-chelléens et chelléens présents dans les « vieux graviers » et les « sables blancs », on trouve des traces du climat tempéré chaud et humide qui régnait alors dans le nord de la France et qui était sans doute le plus favorable aux hippopotames, aux rhinocéros et aux éléphants de cette époque. Les mollusques fluviaux découverts avec les silex chelléens récents sont un autre indice du climat forestier tempéré qui a perduré jusqu’au début de l’Acheuléen.

À l’Acheuléen moyen se trouvent les dépôts les plus anciens de « loess ancien », témoignant d’un climat encore tempéré mais aride, datant du milieu du Troisième Interglaciaire. Au Moustérien, on trouve d’importants dépôts de graviers correspondant au climat froid et humide du Quatrième Interglaciaire, suivis à l’Aurignacien moyen par des couches fraîches de « loess récent », signe du retour d’un climat sec. Enfin, les couches de loam, charriées sur les flancs de la vallée et où se trouvent les vestiges des camps solutréens et aurignaciens, témoignent du retour de conditions humides et probablement forestières.

Français Ainsi, deux périodes de loess sec sont indiquées dans cette vallée, la première ou « loess plus ancien » appartenant à la Troisième Interglaciaire, et la seconde ou « loess plus récent » à la Postglaciaire ; et nous percevons clairement que dans les couches culturelles ici il n’y a aucune preuve de plus d’une étape glaciaire précédée d’une période climatique sèche et de dépôts de loess. Si les silexiers pré-chelléens étaient arrivés dans cette vallée fluviale dès la Deuxième Interglaciaire, nous trouverions des preuves de trois périodes de climat aride et de dépôt de loess et de deux glaciations.

PRÉHISTOIRE DE SAINT-ACHEUL

- NÉOLITHIQUE.

- Campignien, terre récente et limon.

- PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR.

- Solutreau.

- Aurignacien supérieur, limon.

- Aurignacien moyen, ‘loess plus récent’ et graviers.

- PALÉOLITHIQUE INFÉRIEUR.

- Moustérien supérieur, graviers ‘loess plus récent’.

- Moustérien ancien, base ‘l’ergeron’.

- Acheuléen moyen, ‘loess ancien’ et dérive.

- Acheuléen inférieur, graviers sous ‘lœss plus ancien’ (E. anliquus).

- Chellean supérieur, sables fluviatiles et faune de mollusques.

- Chellean ancien, premiers coups de poing ; anciens ‘sables blancs’ (E. antiquus).

- Pré-Chellen, prototypes de coup de poing ; anciens ‘graviers inférieurs’ (E. anliquus).

À partir de l’Acheuléen moyen, les silex se trouvent dans des dépôts de graviers, de limons, de terres à briques et de « loess ancien », qui appartiennent tous à un étage géologique ultérieur et sont plus récents que les graviers et sables inférieurs des terrasses qu’ils recouvrent et dissimulent. Des dépôts de ce type ont également été entraînés depuis les niveaux les plus élevés vers le fond de la vallée, et Commont distingue trois dépôts ou couches différents de « loess limon », dont les plus bas ou les plus anciens contiennent des silex acheuléens, tandis que les limons moyens contiennent des outils moustériens.

Même vers la fin du troisième interglaciaire, il y eut des périodes de chaleur, peut-être au plus fort de la saison chaude de l’été, lorsque les animaux de la faune chaude migraient du sud. Ainsi, Commont a récemment découvert dans la vallée de la Somme une station de tailleurs de silex moustériens, dont l’industrie est associée aux restes des trois animaux typiques de la phase climatique plus chaude : l’éléphant à défenses droites, le rhinocéros à nez large et l’hippopotame. Il a réaffirmé sa conviction que la majeure partie de ce chapitre de la préhistoire humaine, tant en ce qui concerne la topographie de surface de la vallée de la Somme que l’évolution des cultures de silex du pré-chelléen au moustérien, s’est déroulée pendant le troisième interglaciaire.

¶ La période tempérée chaude précoce de la culture pré-chelléenne

Nous avons observé que, de Torralba, dans la province de Soria, en Espagne, jusqu’à Abbeville, près de l’embouchure de la Somme, dans le nord de la France, trois types d’animaux entrés en Europe dès le Pliocène supérieur, à savoir le rhinocéros étrusque, le cheval de Sténon et le tigre à dents de sabre, seraient présents en relation avec des artefacts chelléens anciens. Les deux premières espèces peuvent être confondues avec les formes anciennes du rhinocéros de Merck et les véritables chevaux des forêts d’Europe, mais il ne fait aucun doute que le tigre à dents de sabre, dont un certain nombre ont été trouvés par M. d’Ault du Mesnil, à Abbeville, dans la Somme, est identifié avec des silex chelléens anciens.

La vie mammifère de la Somme à cette époque, telle qu’elle est découverte dans le gisement du Champ de Mars près d’Abbeville, est très riche.

Parmi les plus grandes formes, on trouve certainement le grand mammouth du sud (E. meridionalis trogontherii), et peut-être aussi l’éléphant à défenses droites (E. antiquus). Il existe incontestablement deux espèces de rhinocéros, dont le plus petit est reconnu par Boule comme étant le rhinocéros étrusque, et le plus grand comme le rhinocéros de Merck. On dit que le cheval de Sténon est présent ici, et il y a d’abondants restes du grand hippopotame (H. major) ; les tigres à dents de sabre étaient très nombreux, comme l’atteste la découverte des mâchoires inférieures d’une trentaine d’individus ou plus. On trouve également l’hysène à face courte (H. hrevirostris), et il y a plusieurs espèces de cerfs et de bovins moyens.

Cette collection remarquablement riche de mammifères est associée à des silex de type chelléen primitif ou, peut-être, de type pré-chelléen.^^ À Torralba, en Espagne, les mêmes animaux très anciens sont présents, et il semble possible que ce soit la vie mammifère dominante de l’époque pré-chelléenne.

Nous pouvons donc conclure qu’il existe des preuves considérables, bien que pas encore tout à fait convaincantes, que les premiers ouvriers du silex chelléens sont arrivés en Europe occidentale avant la disparition du rhinocéros étrusque et du tigre à dents de sabre.

Faune pré-chelléenne

- Mammouth du Sud.

- Rhinocéros étrusque.

- Hippopotame.

- Cheval primitif (Equus stenonis) ?

- Tigre à dents de sabre.

- Rhinocéros à nez large.

- Éléphant aux défenses droites.

- Castor géant (Trogontherium cuvieri) .

- Hysène à face courte.

- Faune typique des forêts et des prairies eurasiennes, comprenant des cerfs, des bisons et des bovins sauvages.

[ p. 126 ]

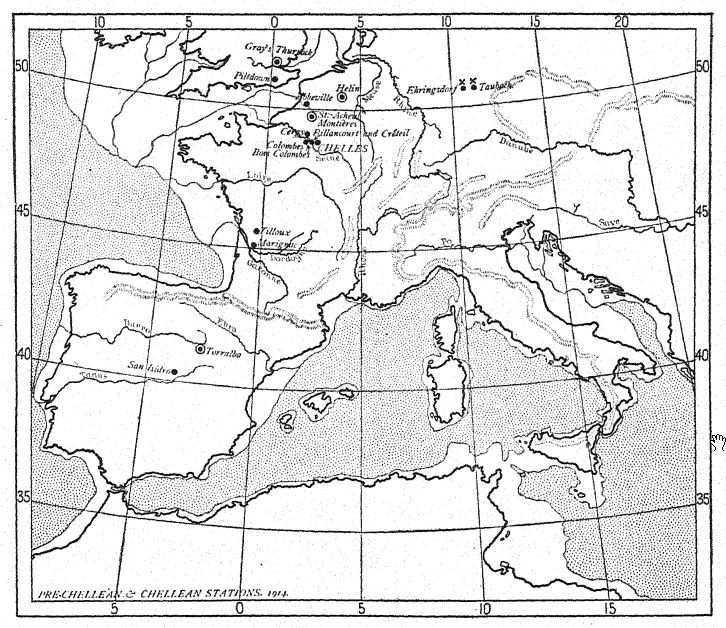

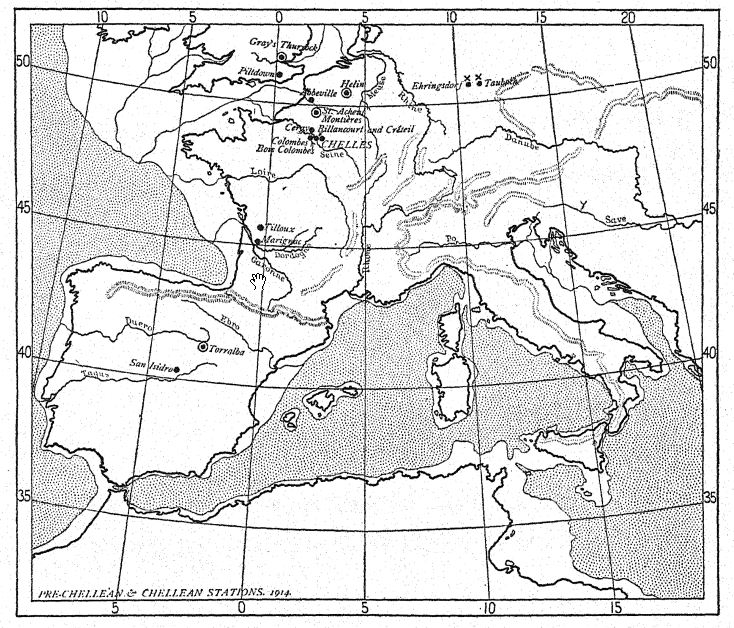

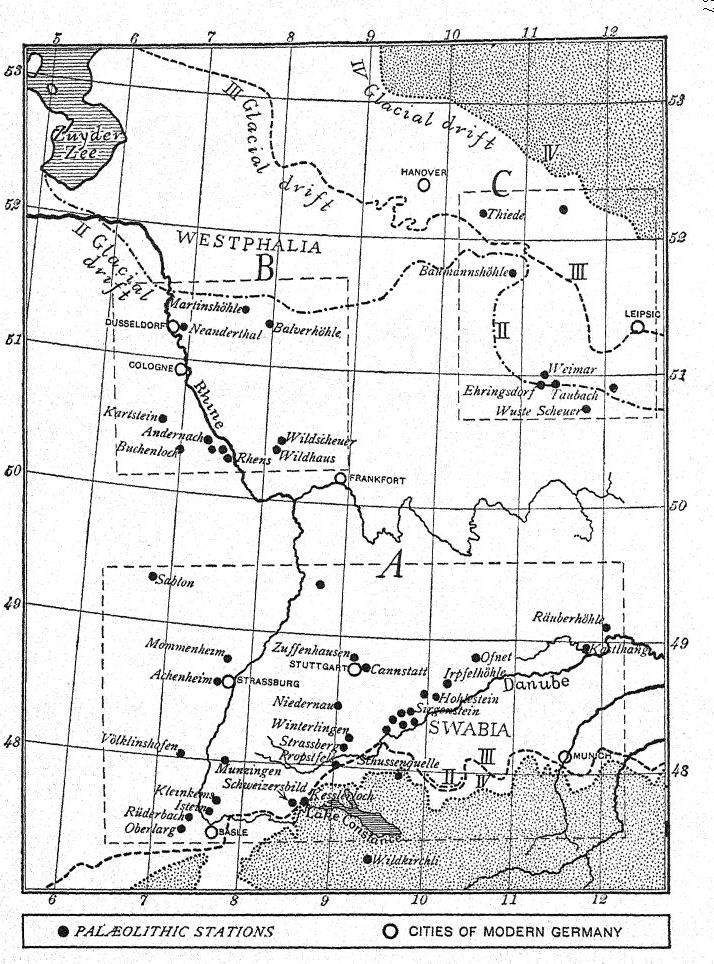

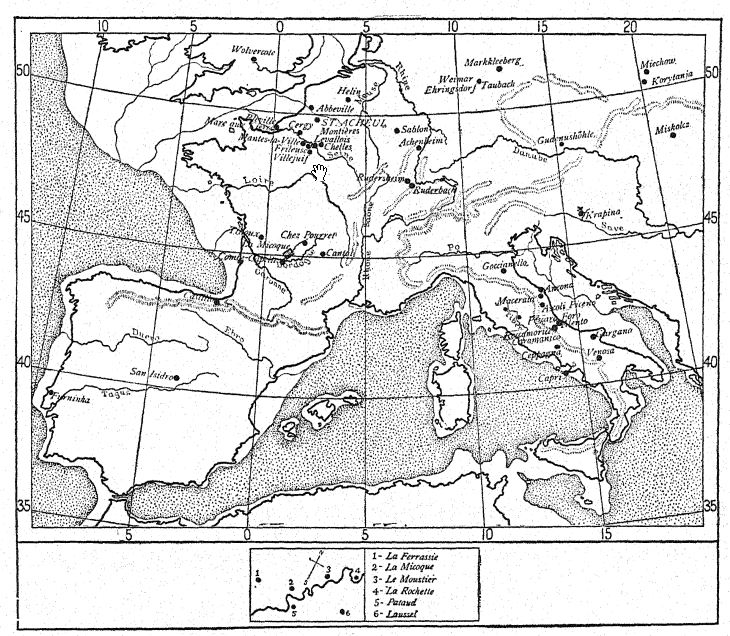

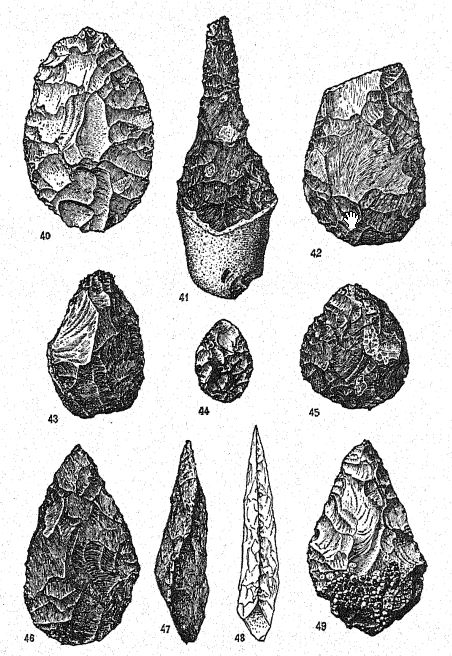

¶ Les stations pré-chelléennes (Voir Fig. 53 et 56.)

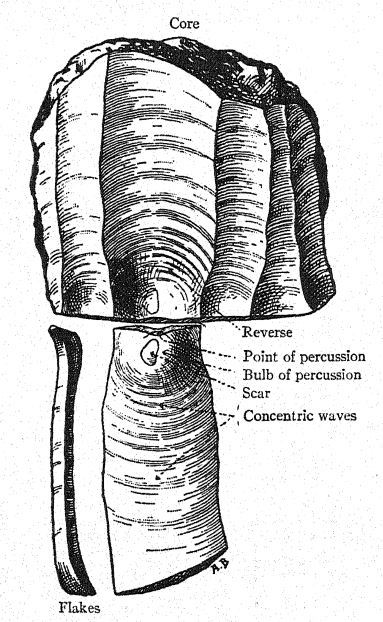

L’aube du Paléolithique est indiquée dans diverses stations fluviales par l’apparition d’armes et d’outils en silex rudimentaires, en plus des outils supposés de l’Éolithique. On observe un effort indéniable pour façonner le silex selon une forme précise et une fonction précise : il ne peut plus être question d’intervention humaine. Ainsi apparaissent progressivement divers types de silex, chacun évoluant vers une forme plus parfaite. Naturellement, les ouvriers de certaines stations étaient plus habiles et inventifs que d’autres. Néanmoins, les stades primitifs d’invention et de technique se sont transmis d’une station à l’autre ; ainsi, pour la première fois, nous sommes en mesure d’établir l’âge archéologique de diverses stations d’Europe occidentale.

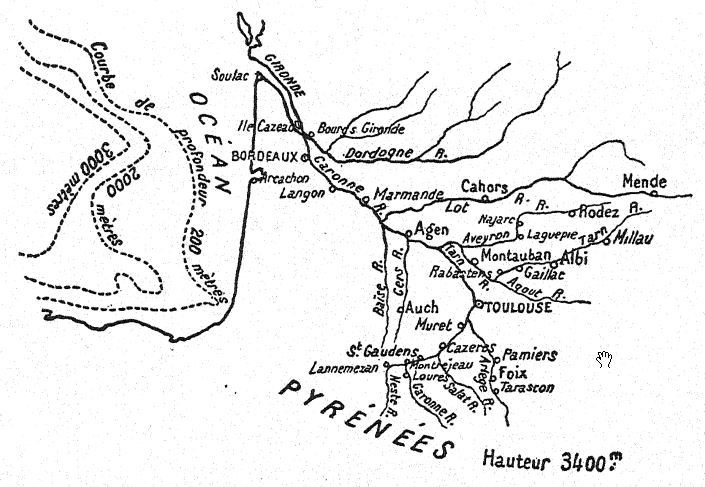

Seules quelques stations ont été découvertes où les hommes du Paléolithique façonnaient pour la première fois leurs silex en prototypes des formes chelléennes et acheuléennes. En ce qui concerne la théorie selon laquelle ces tailleurs de silex primitifs auraient pénétré en Europe par la côte nord de l’Afrique, nous observons que ces stations se limitent à l’Espagne, au sud et au nord de la France, à la Belgique et à la Grande-Bretagne. Aucune station pré-chelléenne ou chelléenne d’authenticité incontestable n’a été découverte en Allemagne ou en Europe centrale, et, pour autant que les preuves actuelles le permettent, il semblerait que la culture pré-chelléenne ne soit pas entrée en Europe directement par l’est, ni même par la côte nord de la Méditerranée, mais plutôt par la côte nord de l’Afrique[4], où la culture chelléenne est attestée en association avec des restes de mammifères appartenant au Pléistocène moyen.

Les stations cheléennes les plus méridionales actuellement connues en Europe sont celles de Torralba et de San Isidro, dans le centre de l’Espagne. Dans le département de la Gironde se trouve la station cheléenne de Marignac, et il n’est pas improbable que d’autres stations soient découvertes [ p. 127 ] dans la même région, car les races paléolithiques favorisaient fortement les vallées de la Dordogne et de la Garonne. Il s’agit donc de la seule station connue dans le sud de la France qui représente cette période de l’aube de la culture humaine.

Les principales stations pré-chelléennes et chelléennes étaient regroupées le long des vallées de la Somme et de la Seine. Parmi les rares sites présentant une culture pré-chelléenne typique, on peut citer les stations voisines de Saint-Acheul et de Montières, toutes deux situées dans les faubourgs d’Amiens sur la Somme, et la station d’Hélin, près de Spiennes, en Belgique, explorée par Rutot. Une culture très primitive, peut-être pré-chelléenne, a été découverte sur le site du Champ de Mars, à Abbeville. Cette culture s’étendait également vers l’ouest, à travers la vaste plaine qui constitue aujourd’hui le détroit du Pas-de-Calais, jusqu’à la vallée de la Tamise, sur la rive nord de laquelle se trouve l’importante station de Gray’s Thurrock, tandis que plus au sud se trouve le site récemment découvert de PiltdowTi, dans la vallée de l’Ouse, dans le Sussex.

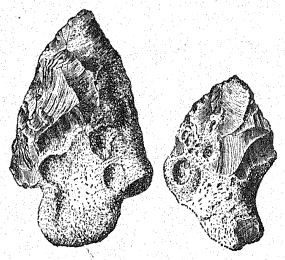

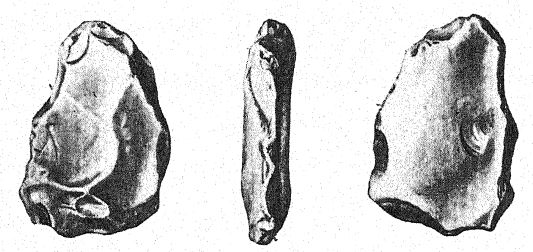

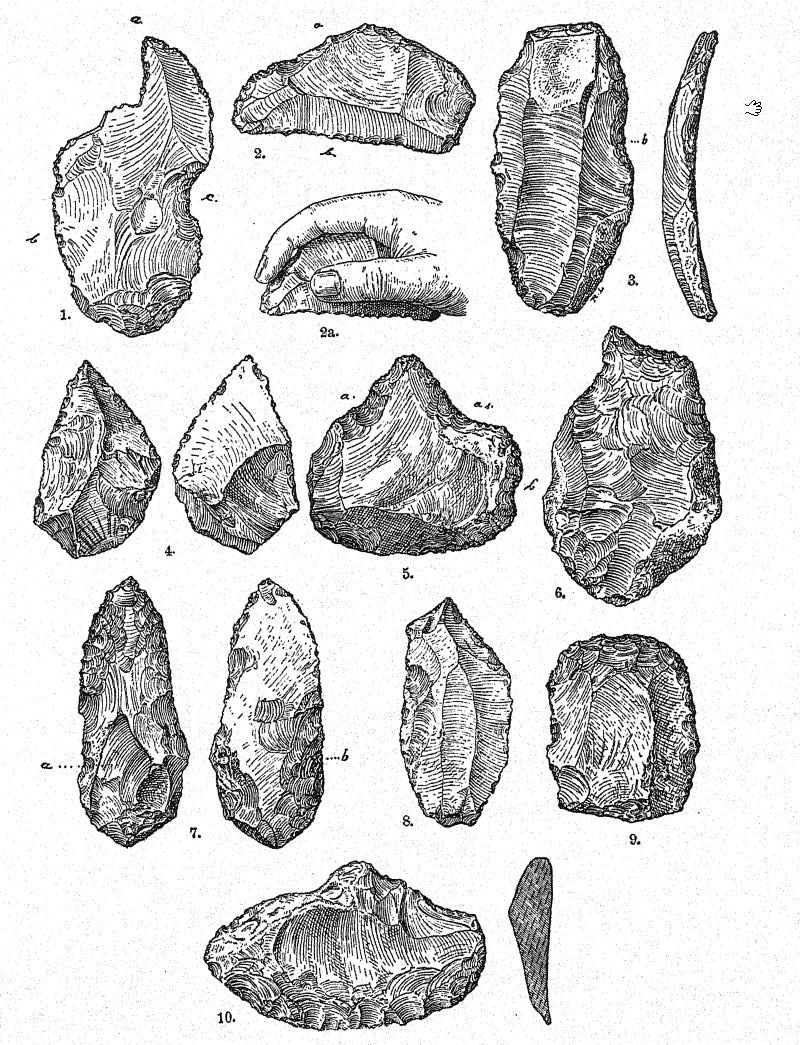

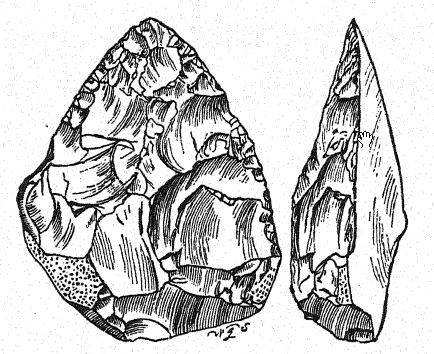

Les outils en silex (fig. 60) découverts dans la couche immédiatement au-dessus du crâne de Piltdown sont extrêmement primitifs et indiquent que les artisans de Piltdown n’avaient pas atteint le niveau de savoir-faire décrit par Commont comme « pré-chelléen » à Saint-Acheul. « Parmi les silex », observe Dawson, « nous avons trouvé plusieurs outils en silex incontestables, ainsi que de nombreux éolithes. La facture des premiers est similaire à celle des stades chelléen ou pré-chelléen ; mais dans la majorité des spécimens de Piltdown, le travail apparaît principalement sur une seule face des outils. »

Dans la carrière d’Hélin, près de Spiennes13, on trouve des prototypes bruts du coup de poing paléolithique, associés à de nombreux éclats qui ne diffèrent guère de ceux des graviers fluviaux les plus bas de Saint-Acheul ; la qualité de fabrication des deux sites est étroitement liée, ce qui permet de considérer le Mesvinien de Rutot[5] comme un stade culturel équivalent au Pré-Chellen. Les graviers fluviaux et les sables d’Hélin qui contiennent les outils ressemblent également à ceux de Saint-Acheul par leur ordre de stratification. Il est particulièrement intéressant de noter qu’un silex primitif de cette carrière d’Hélin, appelé « foret », présente une ressemblance frappante avec le foret « éolithique » découvert dans la même couche que le crâne de Piltdown, dans le Sussex. Grâce à de telles indications, renforcées par d’autres preuves du même type, nous pourrions éventuellement établir la datation de cette culture pré-Chellenienne ou Mesvinienne et de la race de Piltdown.

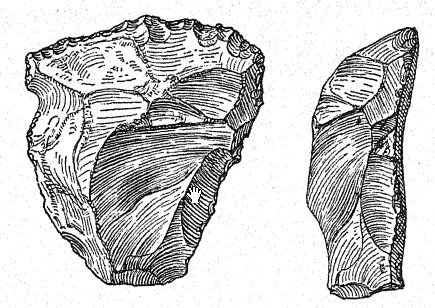

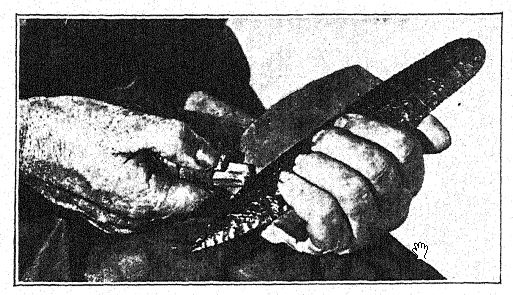

En examinant les outils pré-chelléens découverts à Saint-Acheul en 1906, nous remarquons14 qu’à ce stade naissant de l’invention humaine [ p. 129 ], les tailleurs de silex ne concevaient pas délibérément la forme de leurs outils, mais travaillaient plutôt sur les formes aléatoires de blocs de silex brisés, cherchant par quelques coups bien dirigés à produire une pointe acérée ou un bon tranchant. Ce fut le début de l’art de la « retouche », qui se faisait au moyen de légers coups avec une seconde pierre au lieu du marteau avec lequel les éclats bruts étaient d’abord détachés. La retouche avait un double objectif : son objectif premier et le plus important était d’aiguiser davantage la pointe ou le tranchant de l’outil. Cela se faisait en ébréchant de petits éclats sur la face supérieure, de manière à donner au silex un tranchant semblable à celui d’une scie. Son second objectif était de protéger la main de l’utilisateur en émoussant les arêtes vives ou les pointes qui pourraient empêcher une prise ferme de l’outil. Souvent, l’extrémité lisse et arrondie du nodule de silex, dont la croûte est intacte, est soigneusement préservée à cet effet (fig. 61). C’est à cette prise en main de l’outil primitif que font référence les termes « coup de poing », « Faustkeil » et « hand-axe ». « Handstone » est peut-être la désignation la plus appropriée dans notre langue, mais il semble préférable de conserver la désignation française originale, « coup de poing ».

Français La forme du silex étant purement due au hasard, ces outils pré-chelléens sont interprétés par les archéologues principalement en fonction de la manière dont ils ont été retouchés. Déjà [ p. 130 ] ils sont adaptés à des usages très divers, aussi bien comme armes de chasse que pour tailler et façonner des outils en bois et préparer les peaux. Ainsi, Obermaier observe que les bords concaves et dentelés caractéristiques de certains de ces outils pourraient bien avoir été utilisés pour gratter l’écorce des branches et les lisser pour en faire des perches ; que les coups de poing rugueux seraient bien adaptés à la division de la chair et à la préparation des peaux ; que les fragments pointus pourraient être utilisés comme perceurs, et d’autres, plus grossiers et plus lourds, comme rabots (voir Fig. 62).

L’inventaire de ces formes ancestrales d’outils pré-chelléens, utilisés dans la vie industrielle et domestique, dans la chasse et

en temps de guerre, c’est comme suit :

| Grattoir, | outil de rabotage. |

| Perforateur, | foret, aléseuse. |

| Coutean, | couteau. |

| Percuteur, | marteau-pilon. |

| Pierre de jet ? | jeter une pierre ? |

| Prototypé de coup de poing, | pierre à main. |

Il comprend cinq, voire six, types principaux. Le véritable coup de poing, un outil combiné de l’époque chelléenne, n’est pas encore développé à l’époque pré-chelléenne, et les autres instruments, bien que de forme similaire, sont plus primitifs. Ils sont tous à un stade expérimental de développement.

Des indications selon lesquelles cette industrie primitive s’est également répandue dans le sud-est de l’Angleterre, et qu’une succession de la culture pré-chelléenne à la culture chelléenne peut être démontrée, apparaissent en rapport avec la découverte récente de la très ancienne race de Piltdown.

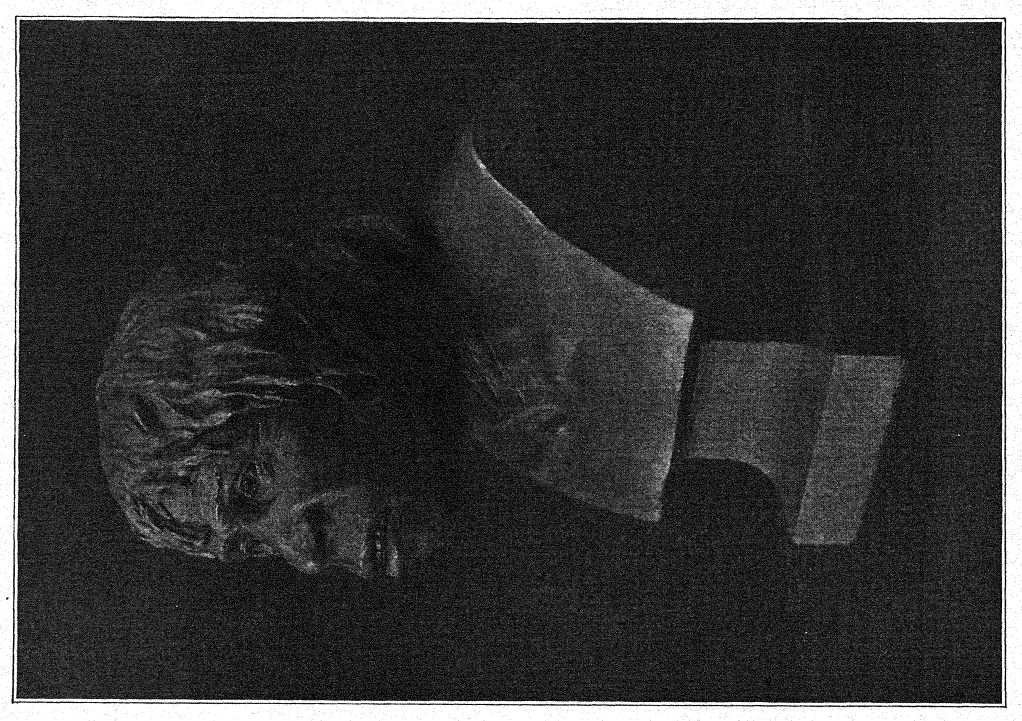

¶ La course de Piltdown 15

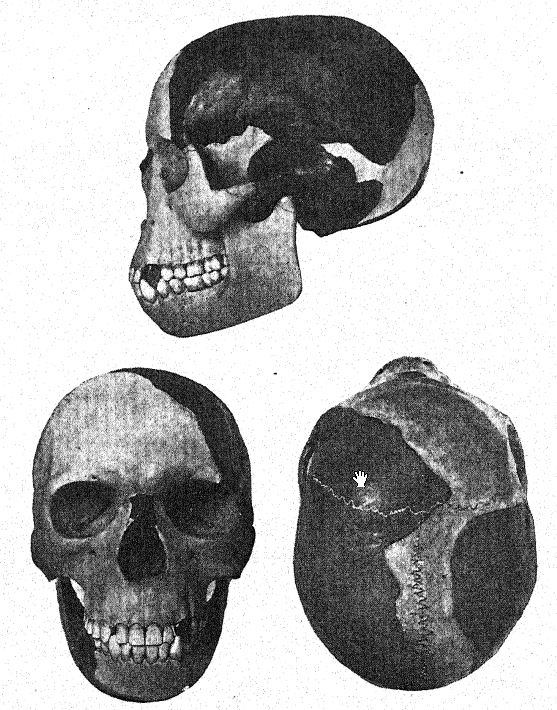

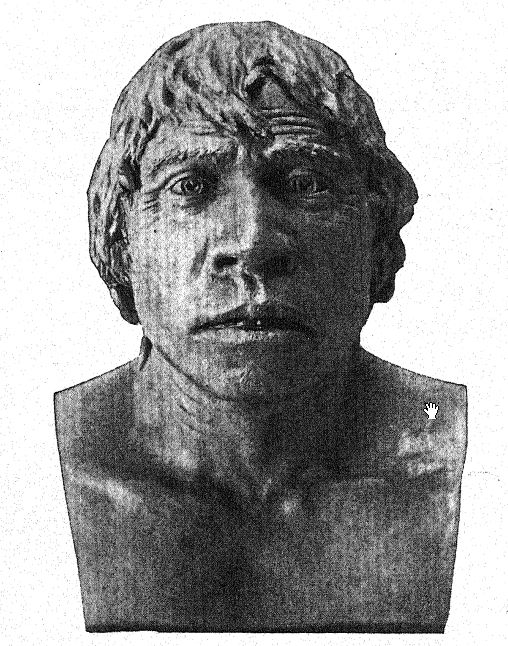

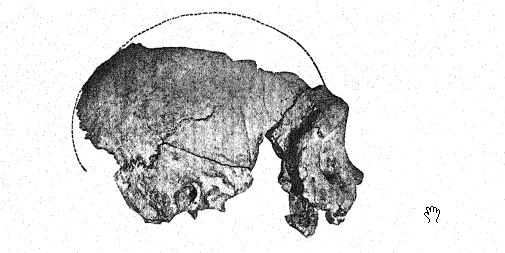

L’« homme de l’aube » est le type humain le plus ancien dont la forme de la tête et la taille du cerveau soient connues. Son anatomie, ainsi que son ancienneté géologique, sont donc d’un profond intérêt et méritent une étude approfondie. Nous pouvons d’abord passer en revue le récit des auteurs de cette découverte remarquable et l’histoire des opinions à son sujet.

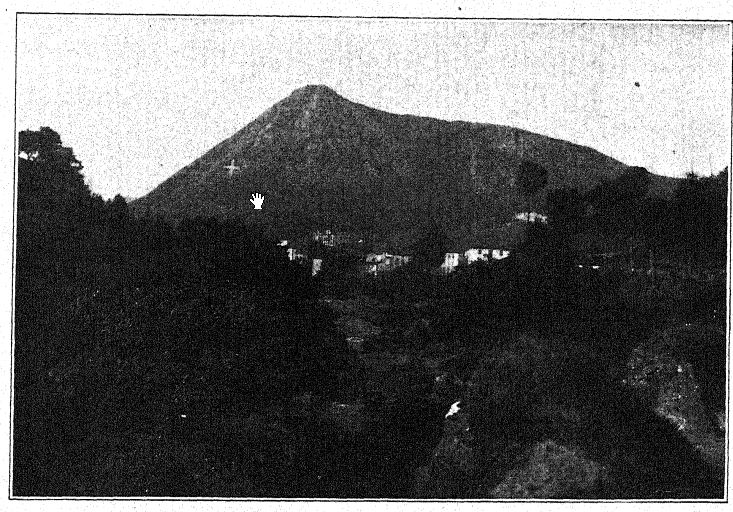

Piltdown, dans le Sussex, se situe entre deux bras de l’Ouse, à environ 56 kilomètres au sud et légèrement à l’est de Gray’s Thurrock, la station chelléenne de la Tamise. À l’est se trouve le plateau du Kent, où de nombreux silex de type éolithique ont été découverts.

[ p. 131 ]

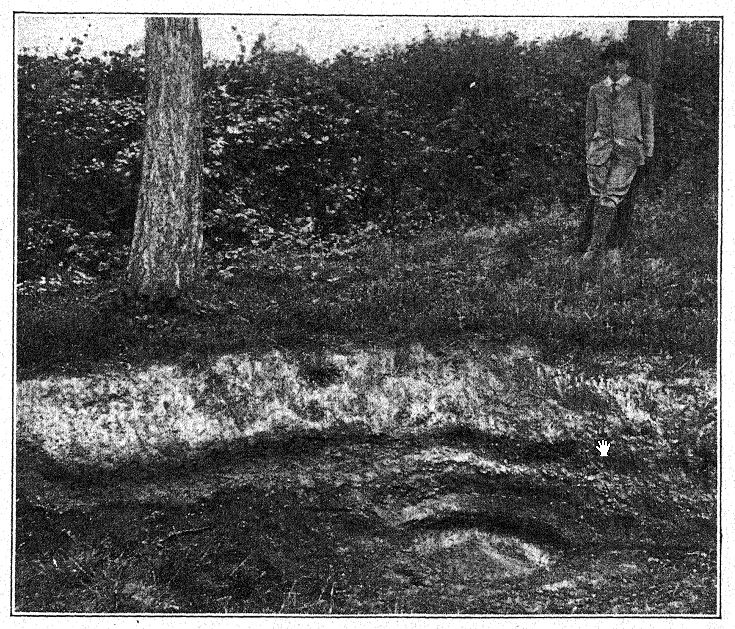

La couche de gravier dans laquelle se trouvait le crâne de Piltdown se trouve sur un plateau bien défini de grande superficie, à environ 24 mètres au-dessus du niveau du cours principal de l’Ouse. Des vestiges de graviers et de galeries contenant du silex se trouvent sur le plateau et sur les pentes qui descendent vers la rivière et les ruisseaux. Cette région était sans aucun doute propice aux tailleurs de silex des époques pré-chelléenne et chelléenne. Kennard16 estime que les graviers sont du même âge que ceux de la « haute terrasse » de la basse vallée de la Tamise ; la hauteur au-dessus du niveau du cours d’eau est pratiquement la même, soit environ 24 mètres. Un autre géologue, Clement Reid17, soutient que le plateau, composé de craie du Weald, traversé par le ruisseau transportant les graviers de Piltdown, appartient à une période postérieure à celle de la dépression maximale [ p. 132 ] . de Grande-Bretagne ; que les dépôts sont d’âge préglaciaire ou du début du Pléistocène ; qu’ils appartiennent à l’époque postérieure à la période froide de la première glaciation, mais se trouvent à la base même de la succession de dépôts portant des outils dans le sud-est de l’Angleterre.

D’autre part, Dawson18, le découvreur du crâne de Piltdown, déclare dans sa première description : « D’après ces faits, il apparaît probable que le crâne et la mandibule ne peuvent être décrits avec certitude comme datant d’une époque antérieure à la première moitié du Pléistocène. L’individu a probablement vécu pendant le cycle chaud de cette époque. »

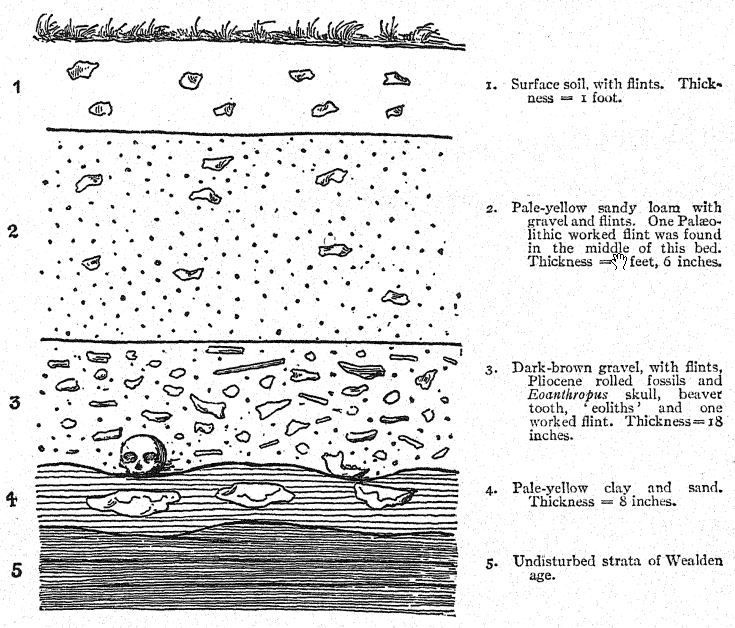

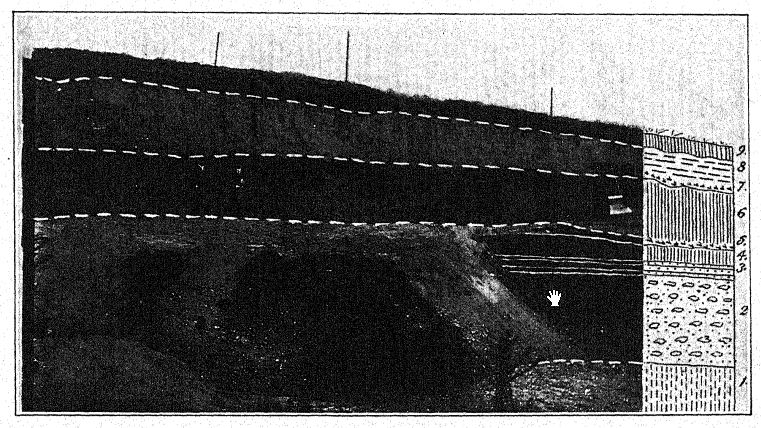

La section du lit de gravier (fig. 64) indique que les restes de l’Homme de Piltdown ont été emportés avec d’autres fossiles par un ruisseau peu profond chargé de gravier brun foncé et de silex bruts ; certains de ces fossiles dataient du Pliocène et provenaient des strates de la partie supérieure du ruisseau. Dans ce chenal ont été découverts les restes de plusieurs animaux du même âge que l’Homme de Piltdown, quelques silex ressemblant à des éolithes, et un silex travaillé très primitif de type pré-chelléen, qui pourrait également avoir été emporté par des dépôts plus anciens. Ces précieux documents géologiques et archéologiques constituent le seul moyen dont nous disposons pour déterminer l’âge d’Eoanthropus, l’« homme de l’aube », l’une des découvertes les plus importantes et significatives de toute l’histoire de l’anthropologie. Nous sommes redevables au géologue Charles Dawson et au paléontologue Arthur Smith Woodward d’avoir préservé ces archives anciennes et de les avoir décrites avec beaucoup de complétude et de précision comme suit (pp. 132 à 139) :

Il y a plusieurs années, Dawson découvrit un petit fragment d’un os pariétal humain d’une épaisseur inhabituelle, prélevé dans un lit de gravier creusé pour la construction d’une route dans une ferme près de Piltdown Common. À l’automne 1911, il ramassa parmi les tas de déblais de la même gravière, emportés par la pluie, un autre fragment osseux, plus gros, appartenant à la région frontale du même crâne et comprenant une partie de la crête s’étendant au-dessus du sourcil gauche. Immédiatement impressionné par l’importance de cette découverte, Dawson demanda la coopération de Smith Woodward, et une recherche systématique fut menée dans ces tas de déblais et graviers, à partir du printemps d’Igia ; tout le matériel fut examiné et soigneusement tamisé. Il semble que la totalité, ou une grande partie, du crâne humain ait été dispersée par les ouvriers, qui en avaient jeté les morceaux sans s’en apercevoir. Une recherche approfondie au fond du lit de gravier lui-même a révélé la moitié droite d’une mâchoire, trouvée dans une dépression de gravier finement stratifié et intacte, identique, autant qu’on puisse en juger sur place, à celle d’où les premières parties du crâne ont été exhumées. À un mètre de la mâchoire, un important morceau de l’os occipital du crâne a été découvert. Les recherches ont été reprises en 1913 par le père P. Teilhard, de Chardin, un anthropologue français, qui a heureusement récupéré une seule canine, puis une paire d’os nasaux, dont tous les fragments [ p. 134 ] sont d’une très grande importance pour la restauration du crâne.

1. Sol superficiel, avec silex. Épaisseur : 30 cm.

2. Loam sableux jaune pâle avec gravier et silex. Un silex paléolithique travaillé a été trouvé au milieu de ce banc. Épaisseur : 60 cm.

3. Gravier brun écorce, avec silex, fossiles roulés du Pliocène et crâne d'Eoanthropus, dent de castor, « éolithes » et un silex travaillé. Épaisseur : 45 cm.

4. Argile et sable jaune pâle. Épaisseur : 20 cm.

5. Strates intactes de l'époque wealdienne.

La mâchoire semble avoir été brisée au niveau de la symphyse et légèrement abrasée, peut-être après avoir été coincée dans le gravier avant d’être entièrement recouverte de sable. Les fragments du crâne ne présentent que peu ou pas de traces de roulis ou d’autres abrasions, à l’exception d’une incision causée par le pic de l’ouvrier.

L’analyse des os a montré que le crâne était dans un état de fossilisation, qu’il ne restait plus de gélatine ni de matière organique et qu’une proportion considérable de fer était mélangée à une grande proportion des phosphates présents à l’origine.[6]

Français Le lit de gravier sombre (fig. 64, couche 3), d’une épaisseur de 45 cm, au fond duquel le crâne et la mâchoire ont été découverts, contenait un certain nombre de fossiles qui n’étaient manifestement pas du même âge que le crâne, mais provenaient certainement de dépôts pliocènes en amont ; ceux-ci comprenaient le campagnol aquatique et des restes de mastodonte, de mammouth méridional, d’hippopotame, ainsi qu’un fragment de dent broyeuse d’éléphant primitif, ressemblant à un stégodon. Dans les terrils, d’où l’on pense que le crâne de l’homme de Piltdown a été prélevé, on a trouvé une dent supérieure de rhinocéros, du type étrusque ou de Merck ; une dent de castor et d’hippopotame, ainsi qu’un os de patte de cerf, qui pourrait avoir été coupé ou incisé par l’homme. Beaucoup plus distinctif était un [ p. 135 ] silex unique (Fig. 65), travaillé d’un seul côté, de type très primitif ou pré-chelléen. Les outils de cette étape, comme l’observe l’auteur, sont difficiles à classer avec certitude, en raison de la grossièreté de leur fabrication ; ils ressemblent à certains outils grossiers que l’on trouve occasionnellement à la surface des dunes de craie près de Piltdown. La majorité des silex trouvés dans le gravier n’ont été travaillés que sur une seule face ; leur forme est épaisse et le débitage est large et épars ; la surface originale du silex est laissée dans un état lisse et naturel à la pointe saisie par la main ; l’ensemble de l’outil a donc une forme très grossière et massive. Ces silex semblent être d’une forme encore plus primitive que ceux de Saint-Acheul décrits comme pré-chelléens par Commont.

a. Perceuse (en haut).

b. Grattoir courbé (en bas).

Les éolithes découverts dans la gravière et les champs adjacents sont de forme « foreuse » et « grattoir creux » ; certains sont également de forme « grattoir en croissant », la plupart roulés et usés par l’eau, comme transportés de loin. Il s’agit du lit d’un ruisseau ou d’une rivière, et non d’une carrière paléolithique.

Il ne fait cependant guère de doute que l’Homme de Piltdown appartenait à une période où l’industrie du silex était encore très primitive, antérieure au véritable Chellen. On a observé par la suite que les couches de gravier (3) contenant l’Homme de Piltdown étaient plus profondes que les couches supérieures contenant des silex plus proches du type Chellen.

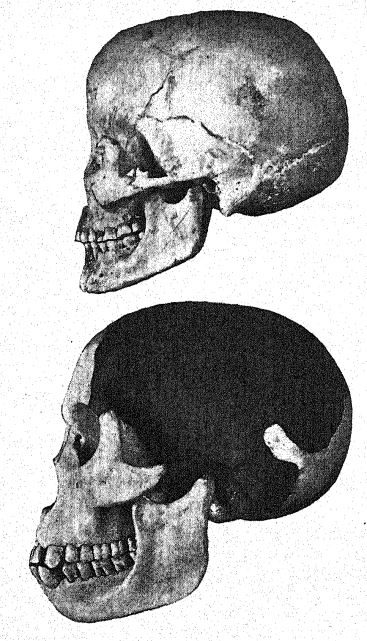

La découverte de ce crâne a suscité un intérêt aussi grand, voire plus grand, que celui des deux autres races « dérivantes », les Trinil et les Heidelberg. Les anatomistes les plus éminents de Grande-Bretagne, Arthur Smith Woodward, Elliot Smith et Arthur Keith, ont pris part à cette discussion, et les pièces originales ont finalement été réexaminées par trois anatomistes de ce pays.[7]

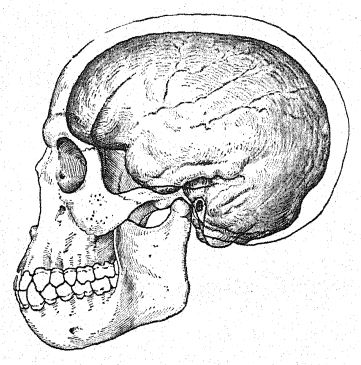

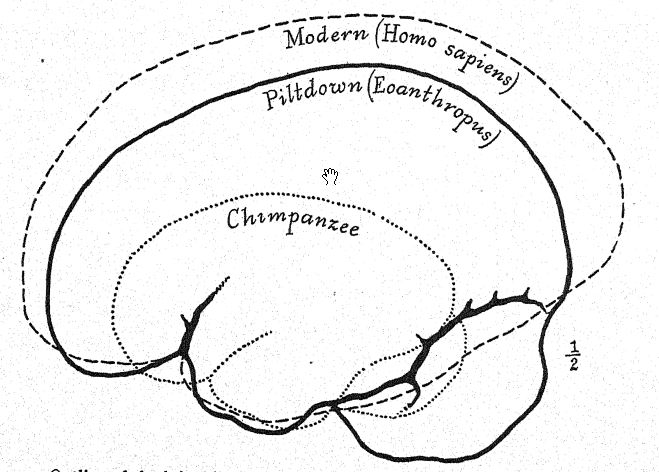

Il est important de présenter intégralement les opinions originales de Smith Woodward, qui a consacré une étude très minutieuse à la première reconstruction du crâne (fig. 67), un modèle qui a ensuite été modifié par la découverte d’une canine. Dans sa description originale, il est observé que les morceaux de crâne préservés se distinguent par la grande épaisseur de l’os, soit 11 à 12 mm, contre 5 à 6 mm, l’épaisseur moyenne du crâne européen moderne, ou 6 à 8 mm, l’épaisseur du crâne des Néandertaliens et de l’Australien moderne ; l’indice céphalique est estimé à 78 ou 79, ce qui signifie que le crâne était proportionnellement bas et large, presque brachycéphale ; il ne présentait apparemment aucune crête proéminente ou épaissie au-dessus des orbites, caractéristique qui distingue immédiatement ce crâne de celui des Néandertaliens ; les différents os de la boîte crânienne sont typiquement humains et ne ressemblent en rien à ceux des singes anthropoïdes ; la capacité cérébrale a été initialement estimée à 1070 cm³, ce qui n’égale pas celle de certains des types cérébraux les plus bas des races australiennes existantes et nettement [ p. 137 ] inférieure à celle de l’homme de Néandertal de Spy et de La Chapelle-aux-Saints ; les os nasaux sont typiquement humains mais relativement petits et larges, de sorte que le nez était aplati, ressemblant à celui de certaines des races malaises et africaines existantes.

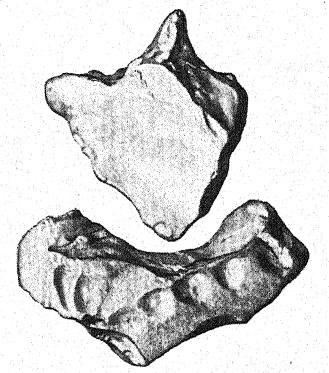

La mâchoire présente des caractères profondément différents ; l’ensemble de l’os préservé ressemble étroitement à celui d’un jeune chimpanzé ; ainsi, la pente du menton osseux tel que restauré se situe entre celle d’un singe adulte et celle de l’homme de Heidelberg, avec un menton extrêmement fuyant ; la partie ascendante de la mâchoire, où s’insèrent les muscles temporaux, est large et épaissie antérieurement. Deux molaires allongées étaient associées à la mâchoire, usées par l’usage à un tel point que l’individu ne pouvait pas avoir moins de trente ans et était probablement plus âgé. Ces dents sont relativement plus longues et plus étroites que celles de la mâchoire humaine moderne. La canine, identifiée par Smith Woodward, comme appartenant à la mâchoire inférieure, renforcée par la preuve fournie par la mâchoire elle-même, prouve que le visage était allongé ou prognathe et que les canines étaient très proéminentes comme celles des singes anthropoïdes ; elle fournit une preuve définitive que les dents de devant de l’homme de Piltdown ressemblaient à celles du singe.

L’auteur conclut que, si le crâne est essentiellement humain, il se rapproche de celui des races humaines inférieures par certains caractères du cerveau, l’insertion des muscles du cou, l’étendue des muscles temporaux attachés à la mâchoire et la taille probablement imposante du visage. La mandibule, en revanche, ressemble exactement à celle du singe, sans aucun élément humain, à l’exception des molaires, qui même se rapprochent de la dentition des singes par leur forme allongée et leur cinquième cuspide intermédiaire postérieure bien développée. Ce type d’homme, caractérisé par son front lisse, ses bords supraorbitaires et sa mâchoire simiesque, représente un nouveau genre appelé Eoanthropus, ou « homme de l’aube », tandis que l’espèce a été nommée Dawsowi en l’honneur de son découvreur, Charles Dawson. Ce type d’homme très ancien se caractérise par un menton simiesque et la jonction des deux moitiés de la mâchoire, par une série de dents broyeuses parallèles, avec des molaires inférieures étroites, dont la taille ne diminue pas vers l’arrière, et par un front abrupt et un développement léger des arcades sourcilières. La mâchoire diffère manifestement de celle de l’homme de Heidelberg par sa finesse relative et son approfondissement relatif vers la symphyse.

La discussion de cet article très important de Smith Woodward et Dawson s’est centrée sur deux points. Premièrement, la mâchoire simiesque appartenait-elle réellement au crâne humain plutôt qu’à celui d’un singe anthropoïde qui se serait retrouvé dans la même strate ; et deuxièmement, l’estimation initiale extrêmement faible de la capacité cérébrale, soit 1 070 cm³, n’était-elle pas due à un ajustement ou une reconstruction incorrecte des différentes parties du crâne ?

Keith,19 le chef de file de la critique de la reconstruction de Woodward, soutenait que lorsque les deux côtés du crâne étaient correctement restaurés et rendus approximativement symétriques, la capacité cérébrale serait égale à 1 500 cm³ ; le moulage du cerveau du crâne, même tel que reconstruit à l’origine, s’est avéré proche de 1 200 cm³. Cet auteur a convenu que le crâne, la mâchoire et la canine appartenaient à l’Eoanthropus, mais qu’ils ne pouvaient pas appartenir au même individu.

Français La reconstruction de Woodward reçut le puissant soutien d’Elliot Smith.20 Il maintint que les preuves apportées par le réexamen des os corroboraient dans l’ensemble l’identification du plan médian du crâne par Smith Woodward ; de plus, que la reconstruction originale du visage prognathe était confirmée par la découverte de la canine, et qu’il ne subsistait aucun doute quant à la justesse de l’association du crâne, de la mâchoire et de la canine. La partie postérieure du crâne est nettement asymétrique, une condition que l’on retrouve aussi bien chez les races humaines inférieures que supérieures. Un léger réarrangement et un élargissement des os le long de la ligne médiane supérieure du crâne portent l’estimation de la capacité cérébrale à 1100 cm³ comme maximum probable.

Elliot Smith a poursuivi en affirmant qu’il considérait le cerveau comme plus primitif que tout autre cerveau humain qu’il ait jamais observé, mais qu’il pouvait néanmoins être qualifié d’humain et qu’il présentait déjà un développement considérable des parties que, chez l’homme moderne, nous associons à la parole ; il ne faisait donc aucun doute sur l’importance unique de ce crâne, représentant un type entièrement nouveau d’« homme en devenir ». Concernant la forme de la mâchoire inférieure, on a observé qu’à l’aube de l’existence humaine, les dents adaptées aux armes d’attaque et de défense étaient conservées longtemps après que le cerveau ait atteint son statut humain. Ainsi, la forme simiesque du menton ne signifie pas une incapacité à parler, car la parole a dû apparaître alors que les mâchoires étaient encore simiesques. [ p. 140 ] et les changements osseux qui ont produit la récession de la ligne dentaire et la forme du menton étaient principalement dus à la sélection sexuelle, à la réduction de la taille des dents qui broyaient et, dans une moindre mesure, à la croissance et à la spécialisation des muscles de la mâchoire et de la langue utilisés dans la parole.

À première vue, la boîte crânienne ressemble à celle du crâne néandertalien découvert à Gibraltar, supposé être celui d’une femme ; elle est relativement longue, étroite et particulièrement plate, mais elle est plus petite et présente des caractéristiques plus primitives que celles de tout cerveau humain connu. Compte tenu de toutes ces caractéristiques, nous devons considérer ce cerveau comme le plus primitif et le plus simiesque jamais enregistré ; un cerveau que l’on pourrait raisonnablement associer à une mâchoire présentant des caractéristiques simiesques aussi distinctives. Le cerveau, cependant, est bien plus humain que la mâchoire, ce qui nous permet de déduire que l’évolution du cerveau a précédé celle de la mandibule, ainsi que le développement de la beauté du visage et le développement des caractéristiques corporelles humaines en général.

L’opinion la plus récente de Smith Woodward[8] est que le cerveau, bien que le plus primitif qui ait été découvert, avait une masse de près de 1300 cm³, égalant celle des cerveaux humains plus petits d’aujourd’hui et surpassant celle des Australiens, qui dépasse rarement 1250 cm³.

Les vues originales de Smith Woodward et d’Elliot Smith concernant la parenté de la race de Piltdown avec les races de Heidelberg et de Néandertal sont également d’un grand intérêt et peuvent être citées. Premièrement, le fait que les races de Piltdown et de Heidelberg soient presque du même âge géologique prouve qu’à la fin du Pliocène, les représentants de l’homme en Europe occidentale s’étaient déjà divisés en groupes très divergents : l’un (Heidelberg-Néandertal) caractérisé par un front très bas et saillant, avec une tête sous-humaine de contour néandertalien ; l’autre avec un front aplati et une mâchoire simiesque de contour de Piltdown. Il ne faut pas oublier que, dans le crâne de Piltdown, l’absence de crêtes proéminentes au-dessus des yeux pourrait être due dans une certaine mesure au fait que le crâne type pourrait appartenir à une femme, comme le suggèrent certains caractères de la mâchoire ; Français mais parmi tous les singes existants, le crâne au début de la vie a la forme arrondie du crâne de Piltdown, avec un front haut et « presque aucune arcade sourcilière ». Il semble donc raisonnable d’interpréter le crâne de Piltdown comme présentant une ressemblance plus étroite avec les crânes de nos ancêtres humains du milieu du Tertiaire que n’importe quel crâne fossile découvert jusqu’à présent. Si ce point de vue est accepté, nous pouvons supposer que le type de Piltdown s’est progressivement modifié en type néandertalien par une série de changements similaires à ceux subis par les premiers singes lors de leur évolution vers les singes modernes typiques, avec leurs sourcils bas et leurs arcades sourcilières proéminentes. Ceci [ p. 142 ] tendrait à soutenir la théorie selon laquelle les hommes de Néandertal étaient des ramifications dégénérées de la race tertiaire, dont le crâne de Piltdown fournit la première preuve découverte – une race avec un front simple et aplati et des arcades sourcilières développées.

Elliot Smith a conclu que les membres de la race de Piltdown pourraient bien avoir été les ancêtres directs de l’espèce humaine actuelle (Homo Sapiens), offrant ainsi un lien direct avec les singes tertiaires non découverts ; tandis que les hommes fossiles plus récents de type néandertalien, avec des arcades sourcilières proéminentes ressemblant à celles des singes actuels, pourraient avoir appartenu à une race dégénérée qui s’est éteinte plus tard. Selon ce point de vue, l’Eoanthropus représente un descendant persistant et très légèrement modifié du type d’homme tertiaire qui était l’ancêtre commun d’une branche donnant naissance à l’Homo sapiens, d’une part, et d’une autre branche donnant naissance à l’Homo neanderthalensis, d’autre part.

Une autre théorie sur les relations de l’Eoanthropus est celle de Marcelin Boule,21 qui est enclin à considérer les mâchoires des races de Piltdown et de Heidelberg comme d’âge géologique similaire, mais de type racial différent. Il poursuit : « Si le crâne et la mâchoire de Piltdown appartiennent au même individu, et si les mandibules des hommes de Heidelberg et de Piltdown sont du même type, cette découverte est très précieuse pour établir la structure crânienne de la race de Heidelberg. Mais il semble plutôt que nous ayons ici deux types d’hommes qui existaient à l’époque chelléenne, tous deux distingués par des caractères crâniens très bas. Parmi ceux-ci, la race de Piltdown nous semble [ p. 144 ] l’ancêtre probable dans la lignée directe de l’espèce humaine rétentrice, Homo sapiens ; tandis que la race de Heidelberg peut être considérée, jusqu’à ce que nous ayons de plus amples connaissances, comme un précurseur possible de Homo neanderthalensis. »

L’opinion la plus récente de l’anatomiste allemand Schwalbe22 est que la restauration correcte de la région du menton chez l’Homme de Piltdown pourrait permettre d’attribuer cette mâchoire à l’Homo sapiens, mais cela prouverait simplement que l’Homo sapiens existait déjà au début du Pléistocène. Le crâne de l’Homme de Piltdown, poursuit Schwalbe, correspond à celui d’un crâne bien développé et de bonne taille d’Homo sapiens ; la seule particularité réside dans l’épaisseur remarquable de l’os[9].

Enfin, nous pensons que la race de Piltdown n’est pas l’ancêtre des Heidelbergiens ni des Néandertaliens. Très récemment[10], la mâchoire de l’homme de Piltdown a été réétudiée et plusieurs experts l’ont comparée à celle d’un chimpanzé adulte. Cela laisse planer un doute quant à l’âge géologique exact et aux liens de parenté de l’homme de Piltdown (voir annexe, note IX), que nous continuons de considérer comme une branche secondaire de la famille humaine, comme le montre l’arbre généalogique de la page 491.

¶ La vie des mammifères des temps chelléens et acheuléens23

La vie mammalienne que nous retrouvons avec les outils les plus avancés de l’époque cheléenne n’inclut apparemment pas les anciens mammifères du Pliocène, tels que le rhinocéros étrusque et le tigre à dents de sabre. À cette exception près, elle est si semblable à celle du deuxième interglaciaire qu’elle pourrait servir à prouver une fois de plus que la troisième glaciation était un épisode local et non une influence climatique généralisée. Cette vie est partout la même, depuis le [ p. 145 ] [ p. 146 ] [ p. 147 ] vallée de la Tamise, comme en témoignent les graviers fluviaux bas de Gray’s Thurrock et d’Ilford, jusqu’à la région des forêts thuringiennes actuelles près de Weimar, où on la trouve dans les dépôts de Tauhach, Ehringsdorf et Achenheim, dans lesquels les mammifères appartiennent à la période plus récente de la culture acheuléenne ancienne. La vie de cette grande région pendant les périodes chelléenne et acheuléenne ancienne était un mélange de la faune caractéristique des forêts et des prairies de l’Europe occidentale avec les descendants des envahisseurs afro-asiatiques de la fin du Pliocène et du début du Pléistocène.

Les forêts étaient peuplées de cerfs élaphes (Cervus elaphus), de chevreuils (Cervus capreolus) et de cerfs géants (Megaceros), ainsi que d’une espèce primitive de sanglier (Sus scrofa ferus) et de chevaux sauvages représentant probablement plusieurs variétés. L’ours brun (Ursus arctos) d’Europe est maintenant identifié pour la première fois ; il existait également une espèce primitive de loup (Canis suessi).

Les petits carnivores des forêts et des cours d’eau sont tous considérés comme étroitement apparentés aux espèces existantes, à savoir le blaireau (Meles taxus), la martre (Mustela martes), la loutre (Lutra vulgaris) et le campagnol amphibie (Arvicola amphihius). Le castor préhistorique d’Europe (Castor fiber) remplace désormais le castor géant (Trogontherium) du Second Interglaciaire.

- Mammouth du Sud.

- Hippopotame.

- Éléphant aux défenses droites.

- Rhinocéros à nez large.

- Hyène tachetée.

- Lion.

- Bison et bœuf sauvage.

- Cerf rouge.

- Chevreuil.

- Cerf géant.

- Ours brun.

- Loup.

- Blaireau.

- Martre.

- Loutre.

- Castor.

- Hamster.

- Campagnol aquatique.

Parmi les grands carnivores, le lion (Felis leo antiqua) et l’hysne tachetée (H. crocuta) ont remplacé le tigre à dents de sabre et l’hyène rayée du début du Pléistocène. Quatre grands mammifères asiatiques, dont deux espèces d’éléphants, une espèce de rhinocéros et l’hippopotame, parcouraient les forêts et les prairies de cette région tempérée chaude. Le cheval de cette période est considéré comme appartenant au type forestier ou nordique, dont descendent nos chevaux de trait modernes. Les lions et les hysènes qui abondaient à l’époque chelléenne et à l’époque acheuléenne ancienne sont en partie les ancêtres des types de grottes qui apparaissent à la période du renne ou de la caverne qui suit. En général, cette vie mammalienne des temps chelléens et acheuléens primitifs en Europe fréquentait les rives des fleuves et les forêts et prairies avoisinantes favorisées par un climat tempéré chaud aux hivers doux, comme l’indique la présence du figuier et du laurier des Canaries dans la région du centre-nord de la France près de Paris.

Sans aucun doute, les chasseurs chelléens et acheuléens avaient commencé la chasse au bison, ou bison d’Amérique (B. priscus), et au bétail sauvage, ou aurochs.[11]

Cette vie mammalienne tempérée chaude s’est largement répandue dans toute l’Europe du Nord, comme le montre notamment la répartition (Fig. 44) de l’hippopotame, de l’éléphant à défenses droites et du rhinocéros de Merck. Ces derniers étaient des compagnons constants et semblent avoir une aire de répartition très similaire et un peu plus septentrionale que l’hippopotame, qui est plutôt le compagnon climatique du mammouth du Sud et dont l’aire de répartition est plus méridionale. Ces animaux, présents dans les couches de gravier et de sable le long des pentes et des « terrasses » fluviales, ont mêlé leurs restes aux artefacts des tailleurs de silex. Par exemple, dans les « terrasses » de gravier de la Somme, on trouve les ossements de l’éléphant à défenses droites et du rhinocéros de Merck dans les mêmes couches de sable que les silex chelléens. Ainsi, les hommes de l’époque cheléenne ont peut-être bien poursuivi cet éléphant géant (E. antjquus) et ce rhinocéros (D. merckii) comme leurs successeurs tribaux dans la même vallée chassaient le mammouth laineux et le rhinocéros laineux.

¶ Distribution ou les implémentations chelléennes

Partout dans le monde, on trouve des traces d’un âge de pierre, ancien ou moderne, des outils primitifs en pierre et en silex analogues à ceux de la véritable période cheléenne d’Europe occidentale, mais pas vraiment identiques lorsqu’on les compare de très près. Ceux-ci représentent les premières tentatives de la main humaine, dirigée par l’esprit primitif, pour façonner des matériaux durs en formes adaptées aux besoins de la guerre, de la chasse et de la vie domestique. Il en résulte une série de parallèles de formes qui relèvent du principe évolutif de convergence. Ainsi, sur tous les continents sauf l’Australie — en Europe, en Asie et même en Amérique du Nord et du Sud — les races primitives ont traversé une étape industrielle similaire à la période cheléenne typique d’Europe occidentale. Nous devrions plutôt attribuer cela à une similitude dans l’invention humaine et dans les besoins humains qu’à la théorie selon laquelle l’industrie cheléenne serait née dans un centre particulier et aurait voyagé dans une vague s’élargissant lentement sur le monde entier.

[ p. 150 ]

En Europe occidentale, la culture cheléenne a certainement connu un développement propre, adapté à une race de chasseurs audacieux vivant en plein air et dont l’industrie entière s’est développée autour des produits de la chasse. Pour eux, le silex et le quartzite ont remplacé le bronze, le fer ou l’acier. Cette culture a marqué une époque distincte et probablement très longue, au cours de laquelle les inventions et la multiplication des formes se sont progressivement propagées d’une tribu à l’autre, exactement comme les inventions modernes, généralement issues d’un point unique et souvent de l’esprit d’un individu ingénieux, se sont progressivement répandues à travers le monde.

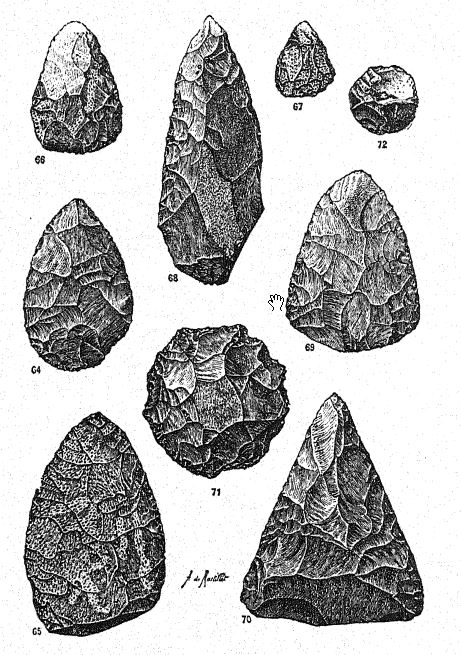

Les exemples les plus clairs de l’évolution des sept ou huit outils de la culture chelléenne à partir des cinq ou six types rudimentaires du Pré-chelléen ont été découverts à Saint-Acheul par Commont. L’abondance et la variété du silex de cette grande station de la Somme en ont fait un centre industriel depuis l’aube de l’Âge de la pierre ancienne jusqu’à sa fin. C’était probablement une région propice à toutes sortes de gibier, gros et petit. Les recherches de Commont montrent qu’à l’exception de Castillo, dans le nord de l’Espagne, aucune autre station d’Europe n’a été occupée aussi continuellement. [ p. 151 ] Du Pré-chelléen au Néolithique, les hommes de tous les stades culturels, à l’exception du Magdalénien et de l’Azilien-Tardenoisien, ont trouvé leur chemin ici, et le site de Saint-Acheul présente ainsi un résumé de toute l’industrie préhistorique. Même pendant les périodes climatiques les plus froides, cette région a continué d’être visitée, peut-être pendant les périodes chaudes des étés. À Montières, le long de la Somme, on trouve des gisements de culture moustérienne, généralement caractéristique de la période climatique froide, mais associée ici à une faune tempérée, notamment l’hippopotame, le rhinocéros de Merck et l’éléphant à défenses droites. De grands changements géographiques et climatiques ont eu lieu dans la vallée de la Somme au cours de cette longue période d’évolution humaine. Les ouvriers pré-chelléens ont d’abord établi leur industrie sur les « terrasses » moyennes et hautes, à l’époque où la Somme était visitée par l’éléphant à défenses droites et d’autres mammifères beaucoup plus primitifs de la faune asiatique chaude. Les premiers campements acheuléens sur ces mêmes terrasses étaient installés dans les graviers sous des couches de « loess », signe d’un changement climatique complet. La quatrième glaciation est passée, et le silex du Paléolithique supérieur [ p. 152 ] les ouvriers revinrent et laissèrent les débris de leur industrie dans les couches de terreau qui dévalaient les pentes de la vallée depuis les collines environnantes. Cette succession sera étudiée plus en détail en rapport avec l’industrie.

Contrairement aux quatre stations pré-chelléennes ou plus déjà connues, à savoir Saint-Acheul, Montières, Hélin, Gray’s Thurrock et peut-être Abbeville et Piltdown, il existe au moins seize stations en Europe occidentale qui sont typiquement chelléennes. Outre les sites mentionnés ci-dessus, qui présentent tous des dépôts d’outils chelléens typiques au-dessus du Pré-chelléen, on peut citer les importantes stations chelléennes de San Isidro et Torralba, en Espagne centrale ; Tilloux et Marignac, dans le sud-ouest de la France ; Créteil, Colombes, Bois-Colombes et Billancourt sur la Seine, à proximité immédiate de Paris ; Cergy sur l’Oise ; la station type de Chelles sur la Marne ; Abbeville, sur la rive nord de la Somme ; et la célèbre station de Kent’s Hole, dans le Devon, sur la côte sud-ouest de l’Angleterre. Jusqu’à présent, aucune station chelléenne typique n’a été découverte au Portugal, en Italie, en Allemagne ou en Autriche, ni d’ailleurs dans aucune partie de l’Europe centrale. Cela laisse l’habitat d’origine des tribus qui ont apporté la culture cheléenne en Europe occidentale encore un mystère ; mais, comme déjà observé, l’emplacement des stations favorise la théorie d’une migration à travers l’Afrique du Nord plutôt qu’à travers l’Europe de l’Est.

Français Comparés aux ouvriers du silex pré-chelléens, les artisans chelléens ont progressé à la fois par l’amélioration des anciens types d’outils et par l’invention de nouveaux25. Comme l’a observé Obermaier, l’ouvrier du silex dépend encore de la forme fortuite des fragments de silex brisés qu’il n’a pas encore appris à façonner symétriquement. Dans la recherche expérimentale de la forme de silex la plus utile et pouvant être saisie par la main, le coup de poing chelléen très caractéristique a été développé à partir de son prototype pré-chelléen. Cet outil était fait d’un nodule allongé, soit de quartzite, soit, de préférence, de silex, et taillé au marteau des deux côtés en une forme plus ou moins en amande ; en règle générale, la pointe et ses bords adjacents sont affûtés ; le [ p. 153 ] [ p. 154 ] l’autre extrémité étant arrondie et émoussée. Comme la plupart, sinon la totalité, des instruments chelléens, il était conçu pour être saisi à main nue et n’était pas muni d’un manche ou d’une poignée en bois. Il n’est pas impossible que certaines des formes pointues aient été encastrées dans un manche en bois, mais rien ne le prouve. La taille du coup de poing varie de 4 à 8 pouces de longueur, et des exemples ont été trouvés jusqu’à 9,5 pouces. Qu’il ait servi à des fins diverses est indiqué par l’existence de quatre formes différentes et bien définies : premièrement, une forme primitive en amande ; deuxièmement, une forme ovaloïde ; troisièmement, une forme de disque ; et quatrièmement, une forme pointue ressemblant à une pointe de lance. De Mortilleff26 en parle comme du seul outil des tribus cheléennes, mais sous ses diverses formes, il servait à toutes les fins de hache, de scie, de ciseau et d’alène, et était en réalité un outil combiné. Capitan27 soutient également que le coup de poing n’est pas un outil unique mais est conçu pour répondre à de nombreux besoins variés. Les formes primitives en amande et ovaloïdes étaient conçues pour être utilisées le long des bords, soit pour le hachage lourd, soit pour le sciage ; les formes discoïdes ont pu être utilisées comme haches ou comme pierres de fronde ; les formes plus arrondies servaient de couteaux et de grattoirs ; tandis que les formes pointues en forme de lance pouvaient être utilisées comme poignards, à la guerre comme à la chasse.

Les silexiers chelléens ont également développé un certain nombre de petites formes pointues à partir de fragments de silex façonnés accidentellement, présentant des pointes courtes et longues soigneusement taillées et ébréchées. Ainsi, à partir des petits types pré-chelléens, une grande variété d’outils adaptés aux usages domestiques, militaires et de chasse a évolué.

¶ Géographie chelléenne en Angleterre et en France

La station de la culture cheléenne se situe quelque peu à l’est de la ville actuelle de CheUes. À l’époque cheléenne, les larges crues de l’ancienne Marne transportaient ici de grandes quantités de sable et de débris, produits des premières périodes pluviales du troisième interglaciaire ; et ici, sur la rive droite, enfouis dans des sables et des graviers de 7,3 mètres d’épaisseur, se trouvent les outils chelléens typiques, mêlés à des restes d’hippopotames, d’éléphants à défenses droites, de rhinocéros de Merck, de castors géants, d’hyènes et de nombreux membres de la faune des forêts et des prairies asiatiques.

Les ateliers de silex de Saint-Acheul se trouvaient sur des falaises situées entre 12 et 24 mètres au-dessus du niveau actuel de la Somme. L’industrie chelléenne, puis acheuléenne, y était pratiquée à grande échelle. En une seule année, Rigollot a récolté jusqu’à 800 coups de poing dans les anciennes carrières ; à proximité se trouvent d’autres carrières tout aussi riches en matériaux, et l’on peut imaginer que les produits de l’industrie du silex de cette localité favorable étaient exportés au loin dans d’autres régions du pays.

Aux environs de Paris, puis à Arcy, dans la vallée de la Bièvre, les chercheurs de silex chelléens, acheuléens et moustériens ont successivement recherché les anciens graviers fluviaux des niveaux inférieurs ; ces « basses terrasses » ne dépassent que de 4,5 mètres le niveau actuel du fleuve et sont encore parfois inondées par les hautes eaux de la Seine, ce qui indique que les rives de la Seine n’ont pas altéré leur niveau. La faune y était identique à celle de la Somme et de la Tamise, et comprenait l’hippopotame, le rhinocéros de Merck et l’éléphant à défenses droites.

Il semble donc que, pour ce qui est des cours d’eau et des collines qu’ils traversent, la topographie et le paysage du nord de la France et du sud de la Bretagne soient partout les mêmes qu’aujourd’hui. Les forêts qui couvraient les collines n’étaient pas très différentes d’aujourd’hui, à l’exception de quelques arbres d’un climat plus chaud, et la plupart des animaux qui erraient dans les forêts et les prairies ne présentaient rien d’étrange ou d’inconnu. Les trois principaux éléments archaïques résidaient dans la présence de deux races humaines très anciennes et de leur stade de culture rudimentaire, dans les grandes formes de vie asiatiques et africaines qui se mêlaient aux types indigènes plus familiers, et dans les vastes étendues de terre continues qui s’étendaient sans interruption vers l’ouest et le sud-ouest.

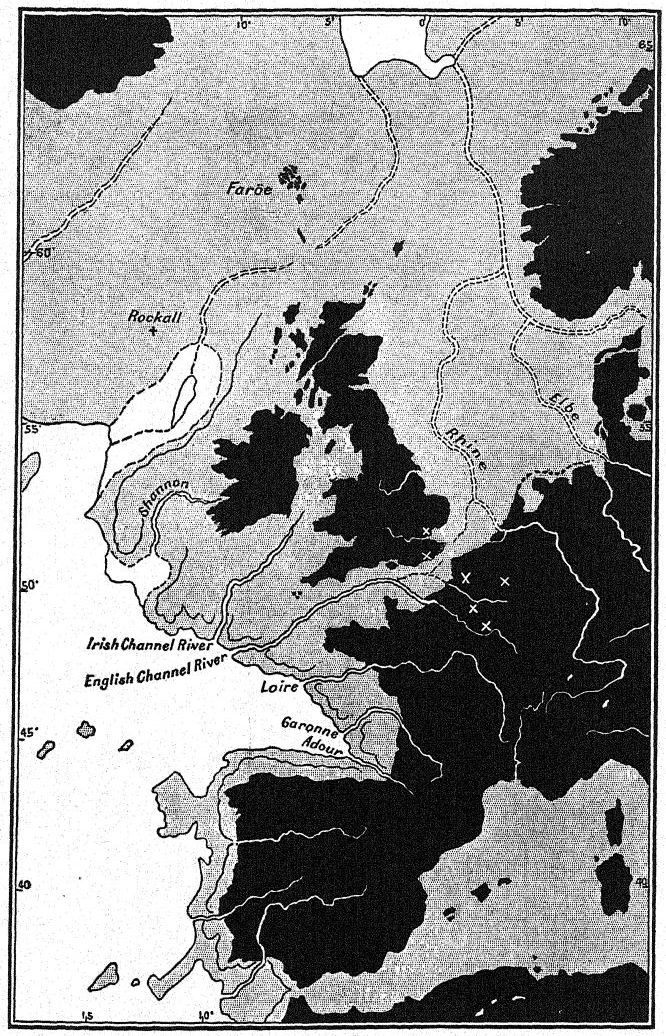

Car à cette époque, l’Europe, bien que n’étant guère plus qu’une grande péninsule, s’étendait bien au-delà de ses limites actuelles. L’Angleterre et l’Irlande faisaient encore partie du continent, et de grands fleuves [ p. 156 ] coulaient dans les larges vallées qui constituent aujourd’hui la mer d’Irlande, la mer du Nord et la Manche – des fleuves qui comptaient la Seine, la Tamise, la Garonne et même le Rhin comme de simples affluents. Le détroit de Gibraltar était alors l’isthme de Gibraltar – un étroit pont terrestre reliant l’Europe à l’Afrique. La Méditerranée était alors un lac intérieur, ou plutôt deux lacs intérieurs, car l’Italie et la Sicile s’étendaient en une large masse irrégulière pour rejoindre la côte nord de l’Afrique, tandis que la Corse et la Sardaigne formaient une longue péninsule s’étendant du continent italien et atteignant presque, sinon tout à fait, la côte africaine.

¶ La vallée de la Tamise à l’époque chelléenne

L’interprétation des caractéristiques de la stratification dans la vallée de la Somme est particulièrement intéressante car elle nous donne une clé pour comprendre une séquence similaire d’événements préhistoriques dans la vallée de la Tamise.

La station de Gray’s Thurrock, dans cette vallée, est à peine distante de 190 kilomètres de la station cheléenne d’Abbeville, dans la vallée de la Somme. Il est évident que les anciens tailleurs de silex parcouraient librement le vaste territoire qui les séparait, échangeant idées et inventions. Ainsi, des outils chelléens identiques, voire étroitement apparentés, aux types de la vallée de la Somme furent façonnés dans tout le sud de la Grande-Bretagne, de la Tamise à l’Ouse. L’ancienne Tamise (Lyell28 Geikie29) coulait alors sur un lit d’argiles à blocs déposé lors des glaciations précédentes. Son cours large et rapide charriait d’importants dépôts de graviers ocres et de sables interstratifiés de limons et d’argiles. Ce sont ces anciens graviers de rivière qui présentent leur plus grande épaisseur aux niveaux les plus bas de la Tamise et qui sont en grande partie constitués de matériaux bien stratifiés et nettement érodés par l’eau. À ces niveaux inférieurs, les tailleurs de silex cherchaient leurs matériaux, et y laissèrent derrière eux les outils chelléens archaïques que l’on retrouve aujourd’hui enfouis dans ces graviers fluviaux plus anciens, tout comme on les trouve dans les graviers charriés sur les trois terrasses de la Somme et de la Marne. Dans la Tamise, ce vieux ravin de gravier semble avoir été [ p. 157 ] en aval, tandis que sur les terrasses moyennes et supérieures de la Somme, le ravin de gravier descendait directement sur les flancs de la vallée, sauf peut-être lors de très fortes crues. Ces couches profondes de gravier, de sable et de limon se situent pour la plupart au-dessus de l’actuelle plaine de débordement de la Tamise, bien qu’à certains endroits elles descendent en dessous ; ce qui prouve que le paysage principal de la Tamise, hormis les changements de la flore et de la faune, était le même aux époques pré-chelléenne et chelléenne qu’aujourd’hui. Ainsi, la Somme, la Tamise et la Seine avaient toutes creusé leurs cours jusqu’à leur niveau actuel, voire à un niveau inférieur, lors de l’apparition des chasseurs pré-chelléens. Depuis l’époque chelléenne, ces trois fleuves ont ensablé leurs cours.

Les changements survenus depuis lors le long de la Tamise se situent dans les couches superficielles apportées des flancs de la vallée, qui ont adouci les contours des anciennes terrasses et ont également enseveli les phases ultérieures de la préhistoire de la vallée.