[ p. 260 ]

OUVERTURE DU PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR — LA RACE DES GRIMALDI — ARRIVÉE DE LA RACE CRO-MAGNON ET DE L’INDUSTRIE AURIGNACIENNE — CONDITIONS GÉOGRAPHIQUES ET CLIMATIQUES — VIE DES MAMMIFÈRES — CARACTÉRISTIQUES ET HABITUDES DES CROMAGNONS — DISTRIBUTION DE L’INDUSTRIE AURIGNACIENNE — NAISSANCE DE L’ART — ORIGINE ET DISTRIBUTION DE L’INDUSTRIE SOLUTRÉENNE — RAGE DE BRÜNN — INDUSTRIE ET ART SOLUTRÉENS.

Dans toute l’histoire raciale de l’Europe occidentale, il ne s’est jamais produit de changement aussi profond que celui qui a entraîné la disparition de la race néandertalienne et l’apparition de la race Crô-Magnon. Il s’agissait du remplacement d’une race inférieure à tout type humain existant par une race se classant parmi les plus importantes en termes de capacités et d’intelligence. Les Crô-Magnons appartenaient à l’Homo sapiens, la même espèce humaine que nous, et semblent avoir été la race dominante du Paléolithique supérieur jusqu’à la fin du Magdalénien, après quoi ils ont apparemment connu un déclin.

Bien qu’une ou plusieurs autres races aient influencé le développement industriel de l’Europe occidentale, les Crô-Magnons étaient assurément dominants, comme le montrent l’abondance de leurs restes squelettiques et la large diffusion de leur industrie et de leur art ; le Paléolithique supérieur peut presque être considéré comme la période des Crô-Magnons, tout comme le Paléolithique inférieur est celui des Néandertaliens et des Pré-Néandertaliens. Leur arrivée vers la fin du Moustérien a entraîné un changement social et industriel, ainsi qu’un remplacement racial si profond qu’il serait certainement légitime de séparer le Paléolithique supérieur du Paléolithique inférieur par une rupture égale à celle qui sépare le Paléolithique supérieur du Néolithique.

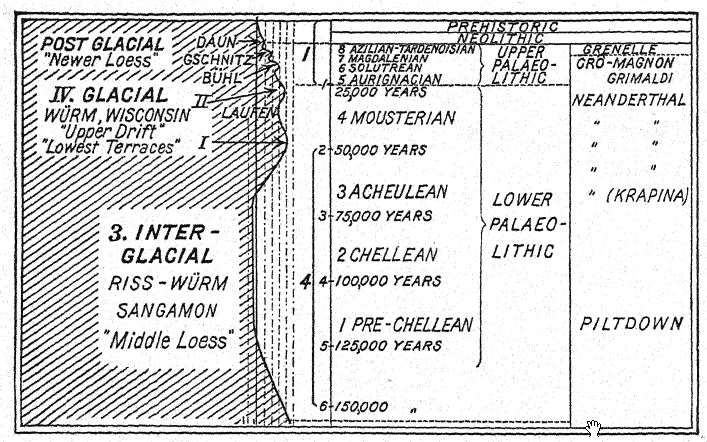

Français L’arrivée des Crô-Magnon et l’introduction de l’industrie aurignacienne sont les premiers événements de la préhistoire de l’Europe auxquels nous pouvons assigner une date avec un certain degré de confiance ; ils correspondent géologiquement à la fin de la quatrième glaciation et au début de la période postglaciaire, dont la durée a été estimée par les géologues à partir de preuves de différentes sortes, mais qui nous amènent néanmoins à des conclusions sensiblement similaires. Il semble que 25 000 ans soit une estimation prudente de la durée de la période postglaciaire ; cela est confirmé par les observations indépendantes de Lyell, Taylor, Penck et Bruckner, et Goleman ; cela se situe dans les estimations faites par Chamberlin et Salisbury, Fairchild, Sardeson et Spencer ; il est un peu plus grand que les estimations de Gilbert et Upham.[1] Ainsi, avec une confiance considérable, nous pouvons enregistrer l’homme du type moderne d’Homo sapiens comme étant entré en Europe occidentale il y a entre 25 000 et 30 000 ans.

Le cycle industriel du Paléolithique inférieur, comprenant le Chellen, l’Acheuléen et le Moustérien, semble avoir connu une évolution similaire sur les côtes méditerranéennes et dans les régions septentrionales de l’Europe. L’arrivée des Crô-Magnons avec l’industrie aurignacienne semble indiquer qu’ils ont traversé la Phénicie et les côtes méridionales de la Méditerranée, puis Tunis, pour atteindre l’Espagne ; peut-être aussi le long des côtes septentrionales de la Méditerranée, via l’Italie. Leur évolution s’est probablement déroulée quelque part sur le continent asiatique, car leur structure physique est entièrement de type asiatique, et non le moins du monde africaine ou éthiopienne ; autrement dit, ils ne présentent aucun caractère négroïde. Si Breuil considère que l’Aurignacien n’est pas arrivé par l’Europe centrale ou orientale, c’est parce qu’il n’existe aucune station aurignacienne ancienne dans ces deux régions, alors que l’Aurignacien est abondamment développé le long des côtes méditerranéennes, tant européennes qu’africaines. Le passage des Crô-Magnons le long de ces côtes fut donc semblable à la vague ultérieure de la véritable race méditerranéenne, peuple aux cheveux noirs, à la tête longue et au visage étroit, qui suivit cette côte au début du Néolithique, ou encore à la vague de l’avancée arabe ou musulmane, qui s’avança le long de la côte nord de l’Afrique et dans le sud-ouest de l’Europe.

Cette théorie de la migration le long de la côte nord de l’Afrique est corroborée par la présence des squelettes de deux membres d’une race entièrement distincte, communément appelés « négroïdes de Grimaldi » en raison de leur découverte dans les grottes de Grimaldi, près de Menton, et parce qu’ils sont les seuls, parmi toutes les races du Paléolithique supérieur découvertes jusqu’à présent en Europe, à présenter de nombreuses ressemblances avec la race négroïde africaine. Anatomiquement, ils ne sont apparentés ni aux Néandertaliens ni aux Crô-Magnons. Leur âge archéologique semble être l’Aurignacien inférieur, car ils se trouvent immédiatement au-dessus de la couche qui marque la fin du Moustérien et le dernier climat favorable à la faune chaude des mammifères.

[ p. 263 ]

Cette côte ensoleillée, où la France moderne rejoint l’Italie, a fourni certains des témoignages les plus précieux de la transition raciale et industrielle du Paléolithique inférieur au Paléolithique supérieur. Des neuf grottes de Grimaldi, trois au moins témoignent d’une occupation à la fin du Moustérien, probablement par des Néandertaliens, bien qu’aucun squelette de Néandertalien n’y ait été découvert. Quatre de ces grottes, à savoir la grotte des Enfants, la grotte de Cavillon, la Barma Grande et le Baousso da Torre, ont livré au total les restes squelettiques de seize individus, tous associés à des outils de la culture aurignacienne et représentant manifestement plusieurs sépultures cérémonielles. Quatorze de ces squelettes sont attribués par Verneau à la race de Crô-Magnon ; les deux autres sont les « Négroïdes de Grimaldi » mentionnés plus haut. Il s’agit donc d’un témoignage préhistorique de la plus haute importance, que nous allons maintenant examiner plus en détail.

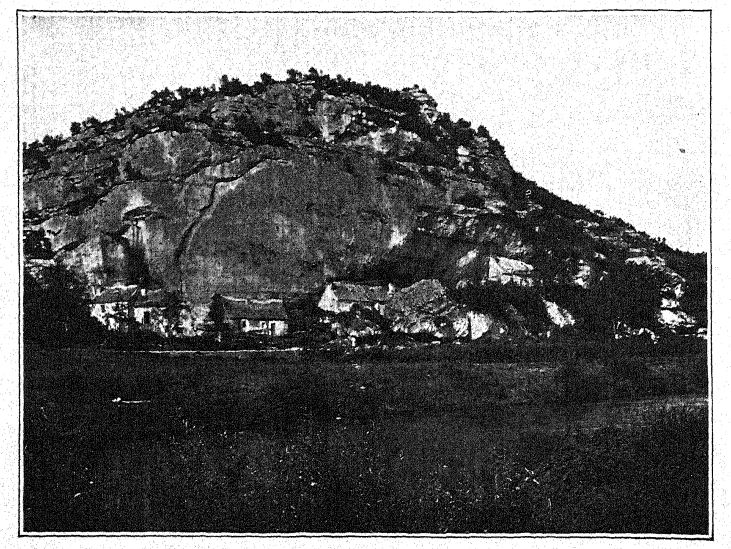

¶ Succession raciale le long de l’ancienne Riviera

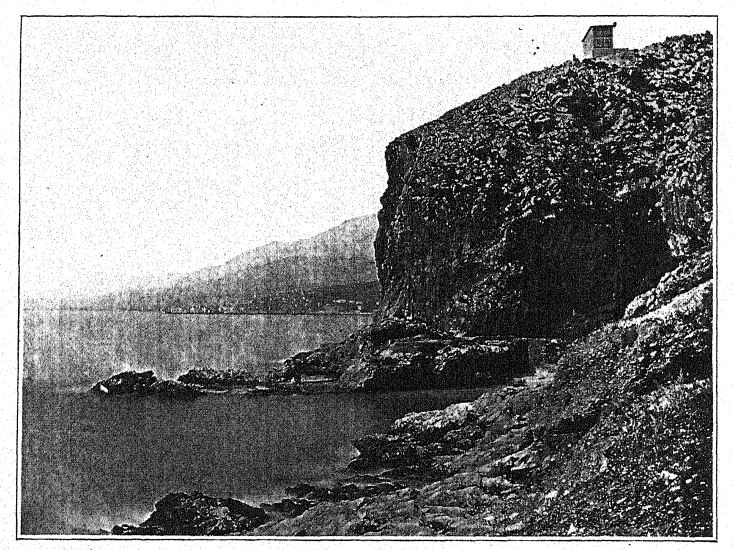

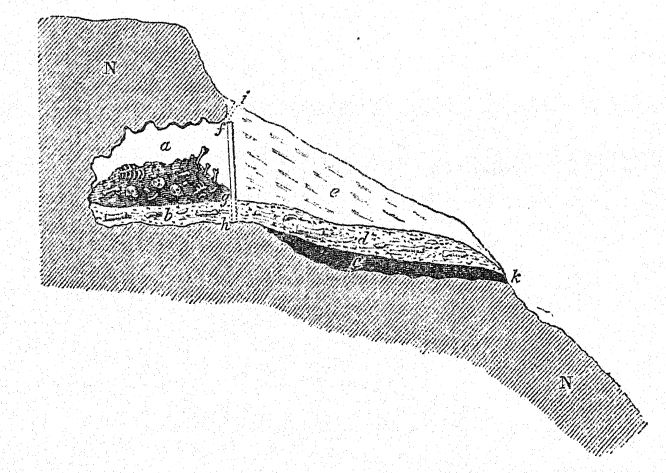

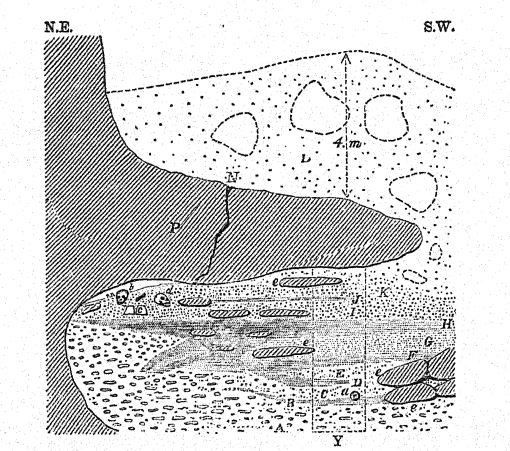

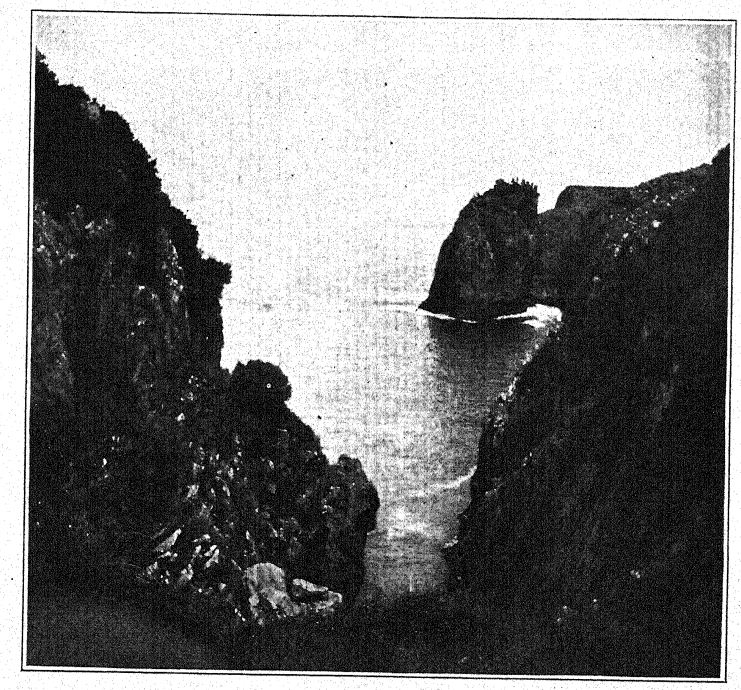

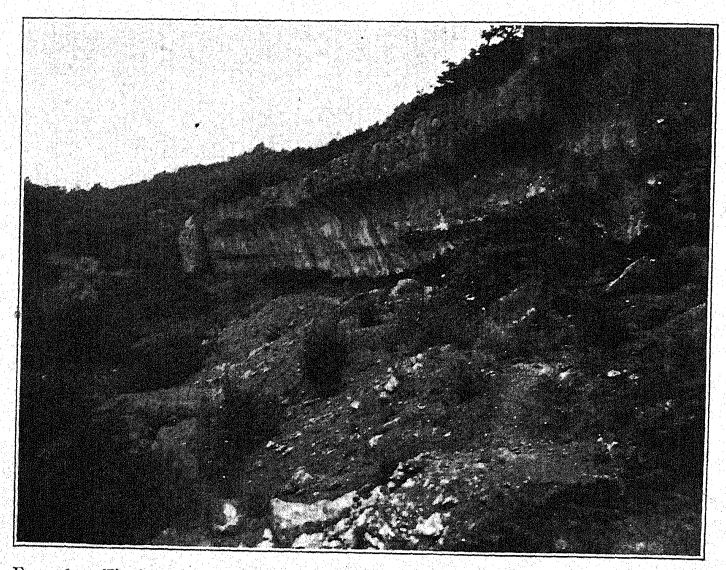

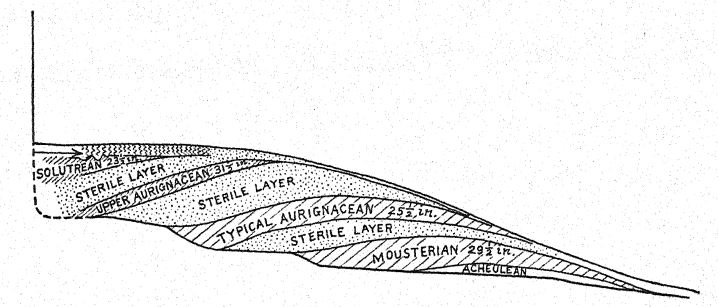

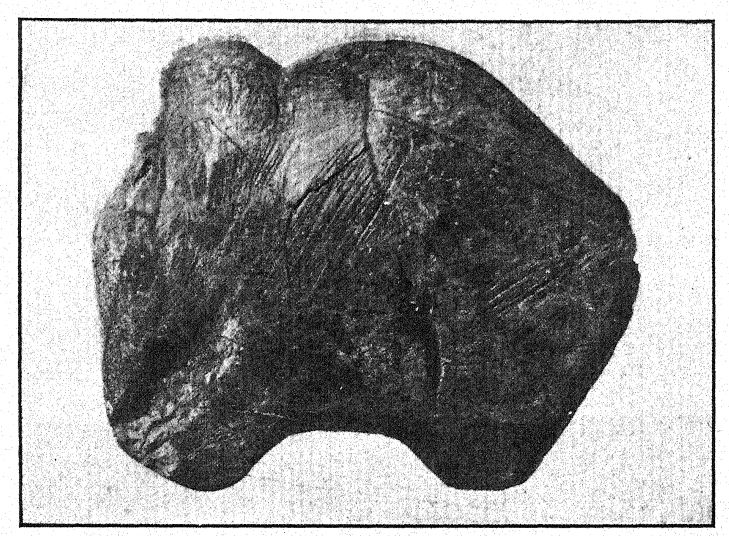

Là où les contreforts méridionaux des Alpes plongent dans la Méditerranée et séparent la France de l’Italie, se trouve un promontoire calcaire, connu sous le nom de Baoussé Roussé, qui s’avance en un long promontoire, sous lequel le rivage rocheux descend brusquement dans la mer. S’ouvrant vers le sud, et à intervalles réguliers le long de la base de ce promontoire, se trouvent les neuf grottes de Grimaldi. Sans doute les Néandertaliens ont-ils migré le long de ces rivages à une époque où l’hippopotame, l’éléphant à défenses droites (E. antiquus) et le rhinocéros de Merck (R. merckii) abondaient encore, derniers représentants de la grande faune afro-asiatique. Ces chasseurs de l’époque moustérienne pénétraient dans le fond marin de la grande grotte du Prince[2] (fig. 131), dont la hauteur sous plafond dépassait peut-être alors 24 mètres, transportant leur gibier jusqu’aux foyers et laissant des outils moustériens dans les dépôts accumulés. Dans les couches successives de cette grotte, l’évolution des formes de vie animale témoigne de l’effet de la quatrième glaciation [ p. 264 ] et du refroidissement du climat vers la fin de l’époque moustérienne.

La grotte des Enfants, plus petite (fig. 132), située à l’ouest de la grotte du Prince, semble avoir été occupée à une époque plus récente, car les foyers les plus bas contiennent, avec les outils moustériens, les restes du seul rhinocéros de Merck – apparemment le dernier survivant ici, comme dans d’autres régions d’Europe occidentale, de la faune chaude afro-asiatique. L’hippopotame et l’éléphant à défenses droites avaient disparu ou avaient été repoussés plus au sud lorsque les himters ont occupé cette grotte pour la première fois. Dans les couches sus-jacentes de cette grotte et de plusieurs autres, les foyers contiennent les restes d’une riche faune forestière comprenant sangliers, cerfs, chevreuils, chevaux sauvages, loups et ours. Les premiers signes d’un froid croissant dans les montagnes du nord sont l’apparition de restes de chamois et de bouquetins chassés des hauteurs alpines. Puis, dans des couches encore plus hautes, apparaît le renne, annonciateur du climat de toundra.

¶ La Course Grimaldi

Verneau est enclin à considérer les Grimaldi comme une race très ancienne, antérieure aux Crô-Magnon. Il croit qu’ils appartiennent à un nouveau type ethnique qui a joué un rôle important en Europe et jouissait d’une vaste répartition géographique. Cette opinion ne semble cependant pas très bien étayée, car, contrairement à d’autres races, aucune trace des Grimaldi n’a été trouvée ailleurs, et il semble plus probable qu’ils aient été, comme l’indiquent leurs caractéristiques squelettiques, de véritables négroïdes venus peut-être d’Afrique, mais qui ne se sont jamais établis en tant que race en Europe occidentale.

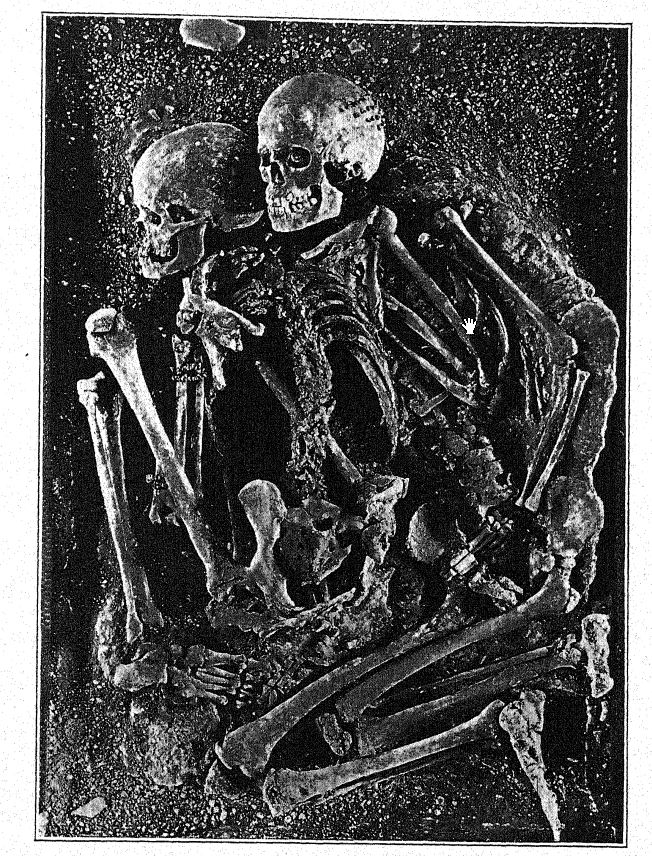

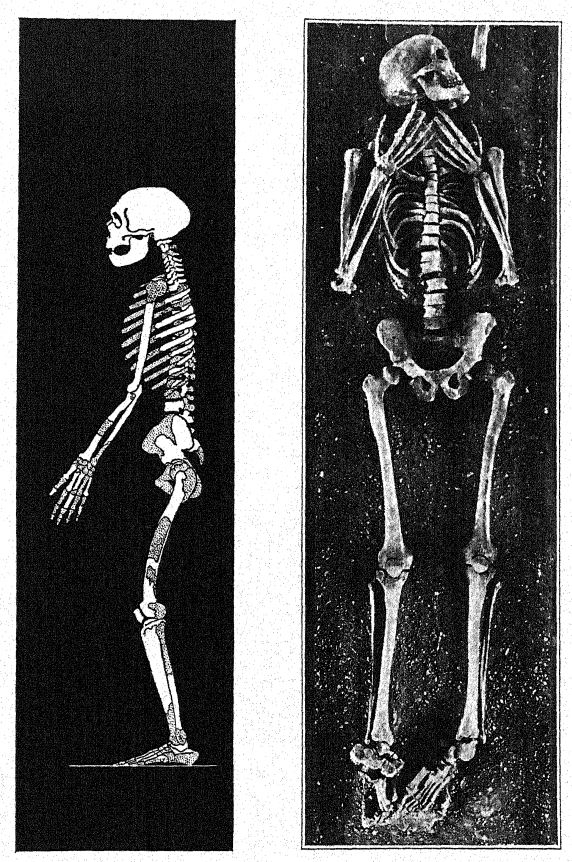

Le type consiste en deux squelettes trouvés dans la Grotte des Enfants par Verneau en 1906. L’un est celui d’une femme d’âge moyen ; l’autre est celui d’un jeune homme de seize ou dix-sept ans. Tous deux se rapportent à l’espèce humaine actuelle, Homo sapiens. La couche qui les contenait se trouve à un niveau deux pieds [ p. 265 ] [ p. 266 ] plus bas que toutes celles qui contenaient des Crô-Magnons, et immédiatement au-dessus de la couche culturelle de l’époque moustérienne.

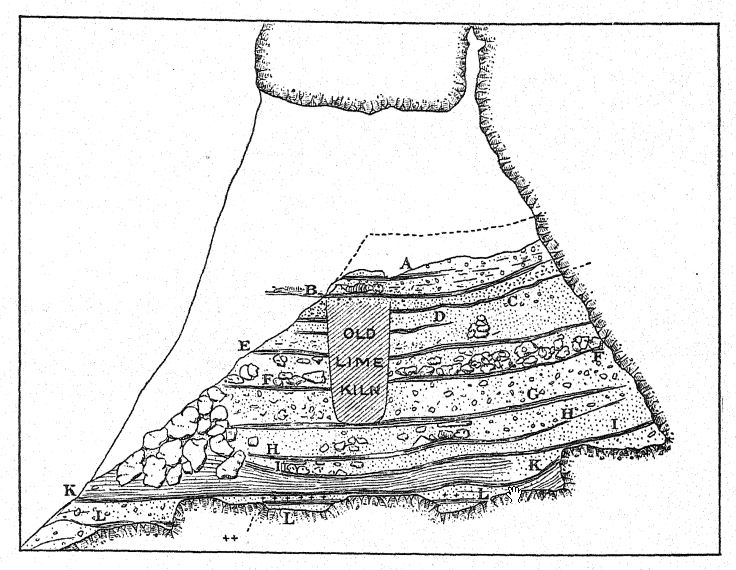

A. Sépulture de deux squelettes d'enfants. Restes de mammifères forestiers et alpins (bouquetins).

B. Sépulture du squelette d'une femme Crô-Magnon. Restes de mammifères forestiers et alpins.

C. Foyers contenant des mammifères forestiers — le sanglier, ainsi que le renne.

D. Foyers avec des silex de type aurignacien. Restes de faune forestière : la martre.

E. Couche contenant un cairn ou un amas de pierres artificiel. Restes de bouquetin, de cheval, de loup, de lion des cavernes et de renard.

Couche intermédiaire. Restes d’âne sauvage, peut-être de type steppique, et de renne ; également de bouquetin, de cheval sauvage et de faune forestière : le sanglier.

F. Gros fragments tombés du plafond de la grotte. Aucune trace d’habitation.

G. Foyers. Restes d’élan, de chevreuil, de daim, de cerf, de bovin sauvage, de bouquetin, de renard, de léopard et de lapin.

H. Sépulture d’un squelette de très grande taille de la race Crô-Magnon (voir fig. 144, p. 297). Foyers contenant des restes de faune forestière, ainsi que de chamois alpin et de marmotte, de hyène des cavernes et de léopard.

I. Sépulture de deux squelettes de la race Grimaldi (voir fig. 133, p. 267). Silex de type aurignacien et vestiges d'une faune forestière comprenant le cerf, le cheval sauvage, le bouquetin des Alpes et l'hyène.

K. Traces de charbon de bois et de foyers perturbés.

KL. Restes de rhinocéros de Merck et d'hyène. Faune forestière alpine (Thcx) et tempérée.

L. Traces de foyers avec des outils moustériens, principalement en quartzite, probablement laissés par des Néandertaliens sur le sol ancien de la grotte, après le retrait de la mer. Preuve d'une occupation antérieure par des hyènes.

Les personnages de Grimaldi contrastent fortement avec ceux de Crô-Magnon. Les deux squelettes connus, une femme et un jeune homme, sont de taille inférieure, ne dépassant pas 1,60 m.

Femelle Grimaldi estimée à 1,57 m. 5 pi. 2 po.

“ jeunesse “ “ 1,55 m. 5 pi. 1 po.

Ces mensurations, cependant, ne sont que légèrement inférieures à celles de la femme et du jeune homme de Crô-Magnon, qui atteignent 1,65 m. On trouve de nombreux caractères négroïdes dans le crâne, dans la structure de la ceinture lombaire et dans les proportions des membres ; il y a aussi quelques caractères communs avec les singes anthropoïdes, à savoir, l’avant-bras long, le fémur courbé et le prognathisme marqué, ou projection de la rangée de dents ; le visage est bas et large, et extrêmement prognathe ; le nez est platyrhinien, ou large et plat ; la mâchoire est lourde, avec de grandes dents et sans proéminence du menton ; la forme de la tête, comme celle des Crô-Magnon, est dochocéphalique et quelque peu disharmonique ; c’est-à-dire que tandis que la tête est longue, le visage est court et relativement large. Pourtant, la capacité crânienne est relativement élevée, étant estimée à 1 580 cm³. Contrairement aux Crô-Magnons, les Grimaldi possèdent un avant-bras relativement long et des pieds de type négroïde. Les proportions de la jambe sont cependant assez similaires à celles de la jambe du Crô-Magnon, le fémur étant court et le tibia long, l’indice étant de 83,8 %. Outre le long avant-bras, dont la forme se rapproche de celle des singes anthropoïdes actuels, on trouve un fémur courbé, caractéristique des singes anthropoïdes.

« Par ses caractères corporels et dentaires », observe Verneau3, « cette race négroïde présente à bien des égards une plus grande ressemblance avec les singes anthropoïdes que la race néandertalienne. » Il poursuit : « Il n’en demeure pas moins qu’à une époque très reculée du Pléistocène, il existait en Europe, à côté de la race néandertalienne, un type d’homme qui, par nombre de ses caractères céphaliques, par la structure de son bassin et par les proportions de ses membres, présentait des analogies frappantes avec le nègre d’aujourd’hui. Dans leurs proportions remarquables, ils exagèrent certaines des particularités des nègres récents ; les dents ressemblent à celles des types australiens. »

Il existe des preuves de l’établissement et de la propagation de la race Grimaldi dans toute l’Europe occidentale, notamment dans des cas de réversion partielle à ce type parmi les restes squelettiques du Néolithique, de l’Âge du Bronze et du début de l’Âge du Fer en Bretagne, en Suisse et dans le nord de l’Italie. Un prognathisme extrême est la caractéristique la plus fréquente, et dans certains cas, on retrouve un nez large, avec les mêmes particularités ostéologiques que celles qui caractérisent le type Grimaldi. Dans tous les cas, ces individus présentent une dolichocéphalie, presque toujours associée à un visage court et large. Jusqu’à la découverte du type Grimaldi, nous étions incapables d’expliquer l’existence de ces individus au sein d’une population dont ils différaient si radicalement.

À l’encontre de cette opinion de Verneau, il convient de mettre en balance l’absence totale de toute trace de cette race Grimaldi en Europe occidentale parmi toutes les sépultures et autres restes humains du Paléolithique supérieur connus à ce jour. Mis à part ces documents dont l’authenticité est douteuse ou difficiles à diagnostiquer en raison de leur nature fragmentaire, il reste un certain nombre de fossiles humains représentant au moins quatre-vingt-dix individus, découverts dans plus de quinze localités largement dispersées. Aucun d’entre eux ne présente de caractéristiques de la race Grimaldi.

Français En décrivant les squelettes de Grimaldi, Keith4 convient qu’ils sont d’un type mixte ou négroïde ; la partie incisive peu profonde et saillante de la mâchoire supérieure et les caractères du menton sont des caractéristiques des races négroïdes récentes ; il en va de même pour la large ouverture du nez, les pommettes proéminentes, le visage plat et court. Pourtant, l’arête [ p. 269 ] du nez n’est pas plate comme chez les nègres, mais plutôt proéminente comme chez les Européens, et la capacité du crâne chez la femme (1 375 cm³) est ample. Chez le garçon, les dents sont grandes et de type nègre ; il présente une ressemblance frappante avec la femme, et sa capacité crânienne (1 580 cm³) indique un cerveau nettement moderne ; les proéminences du front ne se rejoignent pas sur la ligne médiane comme chez certains négroïdes et chez les Néandertaliens. Keith conclut que le peuple Grimaldi représente un type intermédiaire dans l’évolution des races blanches et noires typiques.

¶ PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE TOUTE L’HISTOIRE DU PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR

Ayant maintenant considéré l’ouverture du Paléolithique supérieur, ainsi que l’apparition unique de la race Grimaldi dont on ne connaît plus aucune trace, il est souhaitable de passer brièvement en revue toute l’histoire du Paléolithique supérieur avant de tenter de suivre en détail ses phases successives à partir de l’apparition de l’industrie aurignacienne.

Français Il existe des preuves de divers types que les Crô-Magnons sont arrivés en Europe occidentale, apportant leur industrie aurignacienne, alors que les Néandertaliens étaient encore en possession du pays et pratiquaient leur industrie moustérienne. Ainsi, dans la vallée de la Somme, Commont croit avoir reconnu un niveau de silex, présentant la « retouche » aurignacienne primitive de la Dordogne, mais se trouvant sous un niveau moustérien récent. Des preuves supplémentaires d’un contact entre les industries de ces deux races se trouvent aux stations de La Ferrassie, des Boufiia, et surtout de l’Abri Audit, où il y a une période de transition distincte, dans laquelle les types caractéristiques du Moustérien récent se trouvent mélangés à un certain nombre de silex suggérant l’Aurignacien ancien. Il semblerait qu’ici, le développement de l’Aurignacien soit en partie une évolution locale, et non une invasion de types d’outils entièrement nouveaux. Breuil6 suggère que ces couches mixtes peuvent peut-être s’expliquer par la supposition [ p. 270 ] qu’il s’agit ici d’outils moustériens dégénérés ou modifiés, plus ou moins influencés par le contact avec l’industrie aurignacienne de la race Crô-Magnon.

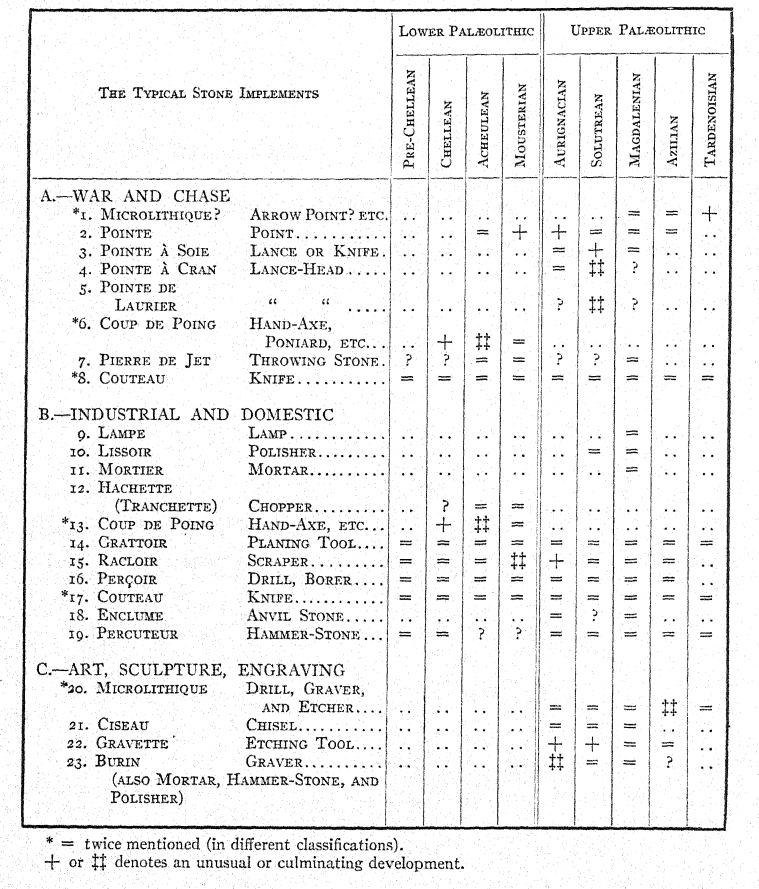

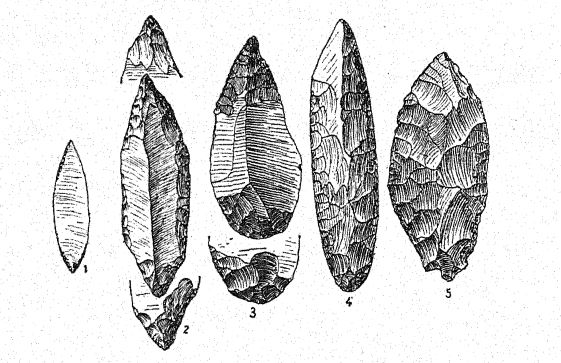

LES OUTILS EN PIERRE CARACTÉRISTIQUES DU PALÉOLITHIQUE INFÉRIEUR ET SUPÉRIEUR

De nouveau, les coutumes funéraires des Néandertaliens étaient à bien des égards suivies par les Crô-Magnons ; ils choisissaient, en fait, le même type de sites funéraires, à savoir, à l’entrée des grottes [ p. 271 ] ou à proximité des abris. Un certain degré de cérémonie a dû marquer ces sépultures, car avec les restes étaient enterrés des instruments d’industrie et de guerre ainsi que des offrandes de nourriture. La plupart des sépultures néandertaliennes se déroulaient avec le corps étendu ; les deux sépultures de la race Grimaldi se déroulaient avec les membres en position fléchie et étroitement liés au corps, probablement avec des vêtements de peau ou des lanières. Les sépultures de Crô-Magnon se déroulent soit avec le corps étendu, comme dans les grottes de Grimaldi, soit avec les membres fléchis, comme dans la sépulture aurignacienne de Laugerie Haute.

LES OUTILS EN OS APPARAISSENT À LA FIN DU PALÉOLITHIQUE INFÉRIEUR ET SONT TRÈS CARACTÉRISTIQUES DU PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR

[ p. 272 ]

On ignore si les Néandertaliens furent entièrement exterminés ou chassés du pays ; la rencontre eut certainement lieu entre un peuple très supérieur, tant physiquement que mentalement, qui possédait peut-être l’usage de l’arc et des flèches, et un peuple très inférieur et quelque peu dégénéré, déjà réduit physiquement et peut-être numériquement par les rudes conditions climatiques de la quatrième glaciation. Les Néandertaliens furent dépossédés de tous leurs lieux d’habitation et de leurs installations industrielles par cette nouvelle race vigoureuse, car en pas moins de dix-huit points, l’Aurignacien succède immédiatement à l’industrie moustérienne et, dans quelques cas, des sépultures de Crô-Magnon se trouvent à proximité immédiate des sites néandertaliens.

Dans les remplacements raciaux des peuples sauvages comme des peuples historiques, les hommes sont souvent tués et les femmes épargnées et prises dans les familles des guerriers, mais aucune preuve n’a été trouvée jusqu’à présent que même les femmes néandertaliennes aient été épargnées ou autorisées à rester dans le pays, car dans aucune des sépultures de l’époque aurignacienne, il n’y a de preuve du croisement ou du mélange des Crô-Magnons et des Néandertaliens.

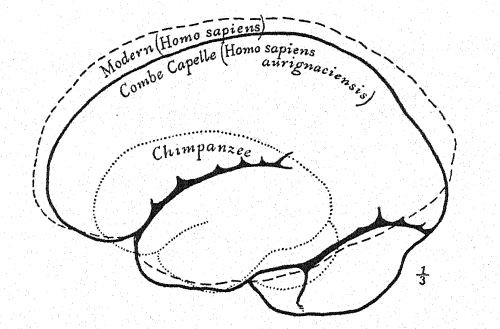

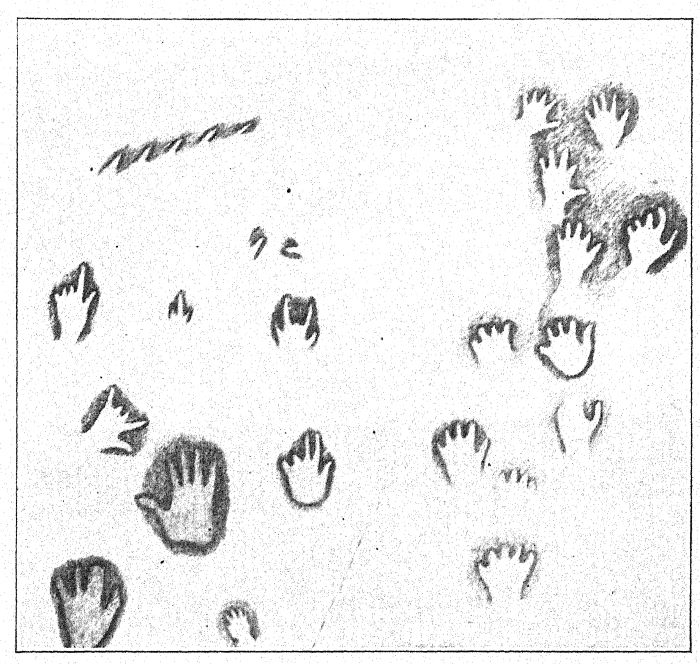

La principale source du changement qui a balayé l’Europe occidentale résidait dans la puissance cérébrale des Crô-Magnons, comme en témoignent non seulement la grande taille de leur cerveau dans son ensemble, mais surtout leur front et leur cerveau antérieur presque modernes. C’était une race qui avait évolué en Asie et qui n’était en aucun cas liée par des liens ancestraux aux Néandertaliens ; une race dotée d’un cerveau capable d’idées, de raisonnement, d’imagination, et d’un sens et d’aptitudes artistiques plus développés que n’importe quelle race non civilisée jamais découverte. Aucune trace d’instinct artistique n’a été trouvée chez les Néandertaliens ; nous avons vu se développer chez eux seulement un sens de la symétrie et des proportions dans la fabrication de leurs outils. Après une étude approfondie des œuvres des Crô-Magnons, on ne peut s’empêcher de conclure que leurs capacités étaient presque, sinon tout à fait, aussi élevées que les nôtres ; qu’ils étaient capables d’une éducation avancée ; qu’ils avaient un sens esthétique et religieux très développé ; que leur société était très différenciée [ p. 273 ] [ p. 274 ] [ p. 275 ] selon le talent pour des œuvres de différents genres. Cette impression découle notamment des conditions de développement de leur art, qui restent encore mystérieuses et dont nous tenterons de donner une interprétation dans le chapitre suivant.

¶ Divisions culturelles, raciales et climatiques

Le Paléolithique supérieur couvre la plus grande partie de « l’Époque du Renne » telle que la concevaient Lartet et Christy, qui commencèrent leur étude et exploration systématiques des grottes de Dordogne en 1863. Ils furent bientôt rejoints par Massenat et le Marquis de Vibraye, tandis que Dupont reprit le travail en Belgique et que Piette fit du développement artistique, notamment dans les Pyrénées, son domaine de prédilection.

Français Lartet fut le premier à percevoir que la culture de la grotte d’Aurignac était tout à fait distincte de celle du Paléolithique inférieur dans le nord de la France ; il reconnut également dans l’abri de Laugerie Haute, en Dordogne, qu’il existait encore une autre culture, qui est maintenant connue sous le nom de Solutréen ; également que dans l’abri de Laugerie Basse, en Dordogne, il existait encore une autre industrie, celle que nous connaissons maintenant sous le nom de Magdalénien. M. de Mortillet fut le premier à reconnaître la supériorité de l’industrie solutréenne de la pierre, qui à cette période atteignit son apogée, et sa succession par la période magdalénienne, dans laquelle l’industrie de l’os et de la corne atteignit un apogée ; mais il ne reconnut pas la position antérieure très importante de l’Aurignacien, et ce n’est qu’en 1906 que la présentation claire par Breuil de l’entière distinction de l’industrie aurignacienne conduisit à l’adoption par le Congrès archéologique de Genève de trois divisions culturelles du Paléolithique supérieur. Entre-temps, Piette avait découvert qu’au Mas d’Azil il y avait une phase culturelle distincte, l’Azilien, suivant le Magdalénien, et ainsi une division quadruple du Paléolithique supérieur (Breuil, Obermaier) fut établie, comme suit :

AZILIEN . — Industrie des Crô-Magnon survivants et d’autres races résidentes, et des races brachycéphales et dolichocéphales nouvellement arrivées en [ p. 276 ] Europe occidentale ; formes décadentes de travail du silex et de l’os ; absence totale d’art. Daun stade de retrait postglaciaire ; Europe avec un climat plus doux et une faune de forêt et de prairie comme celle des premiers temps historiques.

MAGDALÉNIEN . — Fin de l’industrie et de l’art de la race de Crô-Magnon ; outils en os très développés ; déclin marqué de l’industrie du silex. Fin de la période postglaciaire ; climat alternativement froid et humide (correspondant aux avancées postglaciaires de Bühl et de Gschnitz dans la région alpine), ou froid et aride ; Europe couverte de faune de toundra et de steppe ; vie principalement dans les abris et les grottes.

SOLUTREAX . — Stade culminant de l’industrie du silex ; invasion apparente en Europe de l’Est de la race Brünn (Brüx, Predmost et [?] Galley Hill). Industrie du silex hautement développée des types solutréens ; développement artistique de la race Crô-Magnon partiellement suspendu. Climat sec et froid ; vie en grande partie en plein air.

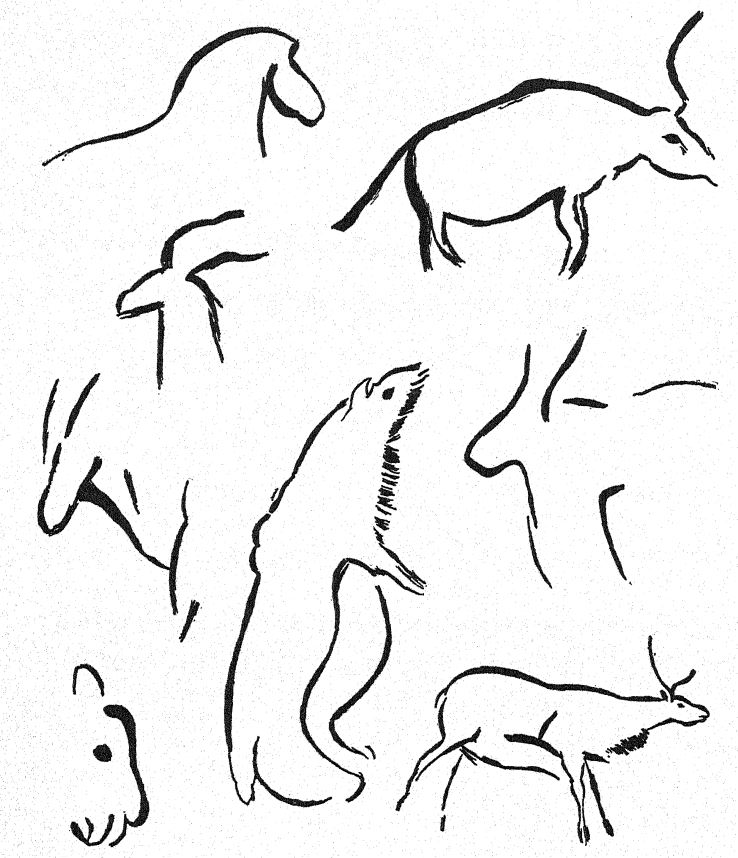

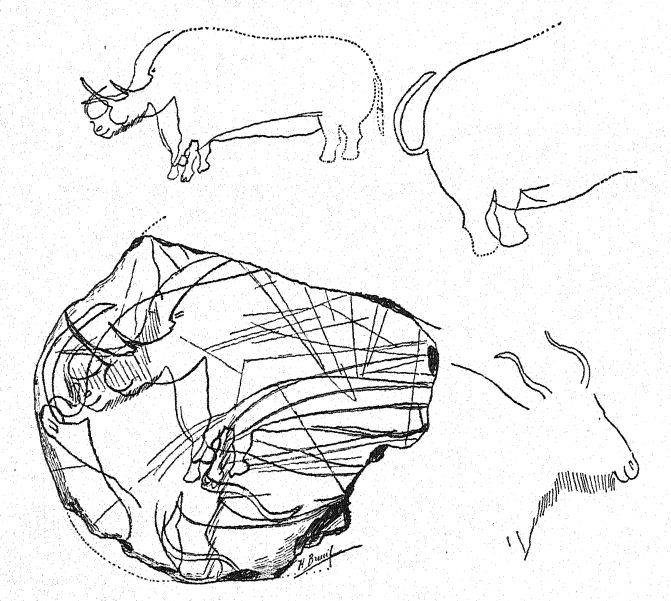

AURIGNACIEN . — Apparition de la race Crô-Magnon dans le sud-ouest de l’Europe, succédant à l’industrie moustérienne ; l’art de la gravure, du dessin et de la sculpture de formes humaines et animales se développe. La vie animale est la même que pendant la quatrième glaciation ; le climat est froid et de plus en plus sec ; la vie se déroule principalement dans les grottes et les abris.

Les phases successives du développement de l’industrie et de l’art du Paléolithique supérieur ont été retracées avec une précision extraordinaire en Dordogne, dans les Pyrénées, dans le nord de l’Espagne, ainsi que le long du Danube et du Rhin supérieur, par une multitude de chercheurs talentueux : Cartailhac, Capitan, Peyrony, Bouyssonnie, Lalanne et d’autres. Breuil s’est particulièrement spécialisé dans l’Aurignacien et a succédé à Piette comme grand historien de l’art du Paléolithique supérieur. Le principal mérite d’Obermaier a été la comparaison du Paléolithique supérieur de la région danubienne avec celui de la Dordogne et du nord de l’Espagne, tant en ce qui concerne l’âge géologique que la succession archéologique et raciale. Les travaux de Schmidt le long du Rhin supérieur et du Danube ont non seulement établi une relation préhistorique certaine entre cette région et la Dordogne et les Pyrénées, mais nous ont également fourni la preuve la plus claire de la relation entre le développement humain et industriel et la succession des phases climatiques en Europe du Nord. Enfin, les explorations de Commont le long de la Somme ont prouvé que cette région, elle aussi, fut fréquentée pendant toute la période du Pahéolithique supérieur, durant laquelle elle présente un développement industriel à peine moins important que celui du Paléolithique inférieur.

[ p. 277 ]

Il existe deux courants de pensée bien distincts chez ces archéologues : le premier se manifeste par la tendance à considérer les industries comme principalement autochtones, ou suivant des lignes de développement locales ; les tenants de cette théorie insistent particulièrement sur les transitions entre les industries moustériennes, aurignaciennes et solutréennes. Par exemple, l’objectif principal de la tournée de Schuchhardt9 à travers les stations paléolithiques de Dordogne était d’observer les transitions d’une période à l’autre et les preuves des changements successifs de climat. L’auteur est impressionné par ces transitions ; il note que les couteaux courbes typiques de l’Abri Audit constituent une transition entre les grattoirs moustériens et les « pointes » aurignaciennes de La Gravette et de La Font Robert ; que le Solutréen reprend tous les fils fins de la culture aurignacienne et les prolonge jusqu’au Magdalénien. On obtient ainsi un cycle industriel aurignacien-solutréen-magdalénien comparable au cycle chelléen-acheuléen-moustérien.

Breuil, en revanche, du point de vue de l’archéologue – car il ne s’intéresse pas particulièrement à la question du développement racial – est un fervent défenseur de l’idée d’invasions culturelles successives, venues soit du sud (région méditerranéenne), soit de la région centrale de l’Europe, qu’il appelle « Atlantique ». Il distingue nettement ces deux grandes zones d’évolution du Paléolithique supérieur, à savoir l’Europe méridionale et l’Europe centrale, soulignant que ce n’est qu’après l’établissement de conditions climatiques plus clémentes, comme celles des temps modernes, qu’est venu s’ajouter un élément d’invasion nordique ou balte. Les témoignages archéologiques corroborent certainement cette hypothèse d’invasion culturelle, et elle semble être renforcée dans une certaine mesure par l’étude des types humains, bien que cette étude n’ait pas dépassé le stade de l’hypothèse. Lorsque les races du Paléolithique supérieur auront été étudiées avec autant d’attention que celles du Paléolithique inférieur, nous serons peut-être en mesure d’établir positivement la relation entre ces types humains et le progrès de certaines cultures et industries.

[ p. 278 ]

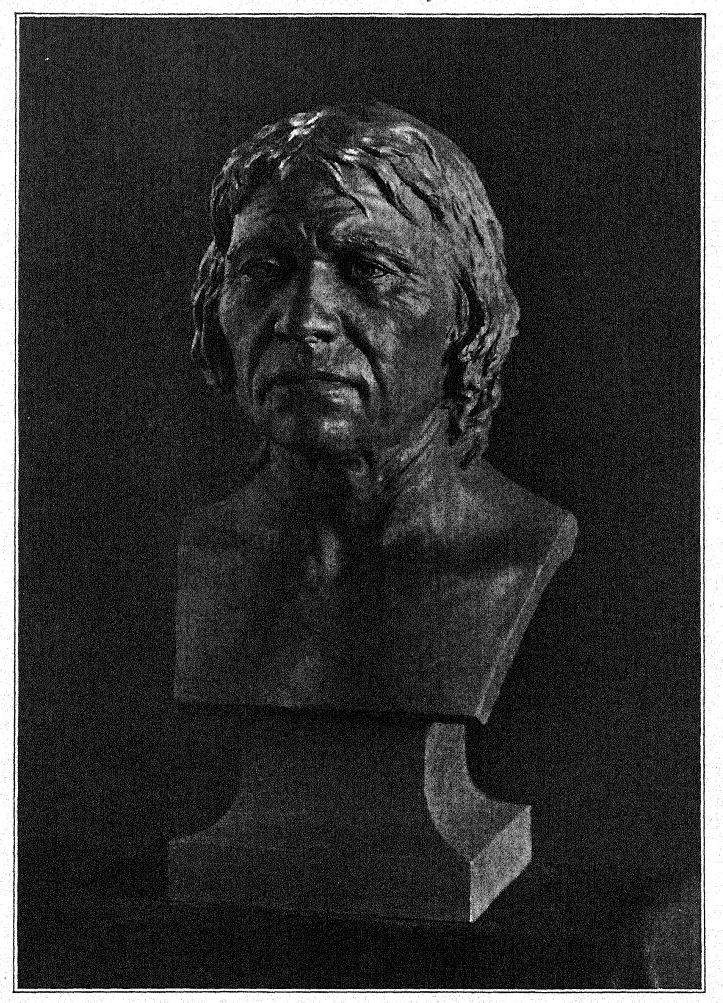

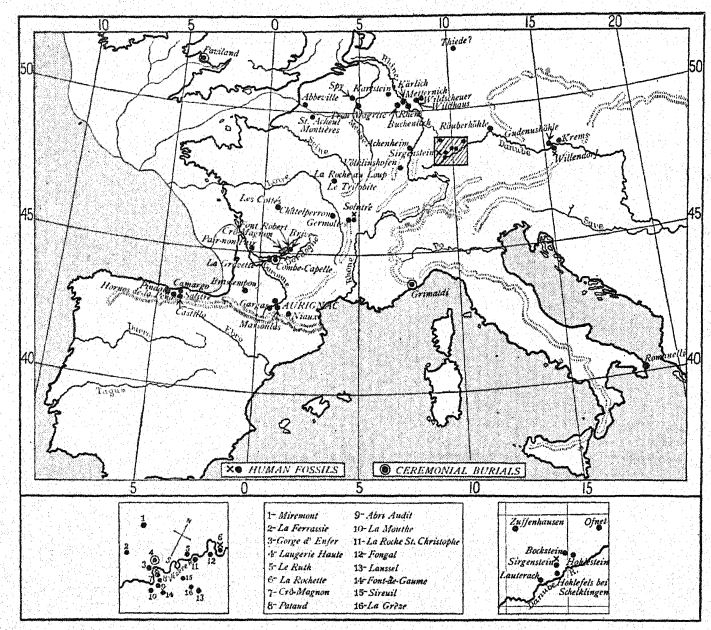

¶ Répartition des fossiles humains du Paléolithique supérieur

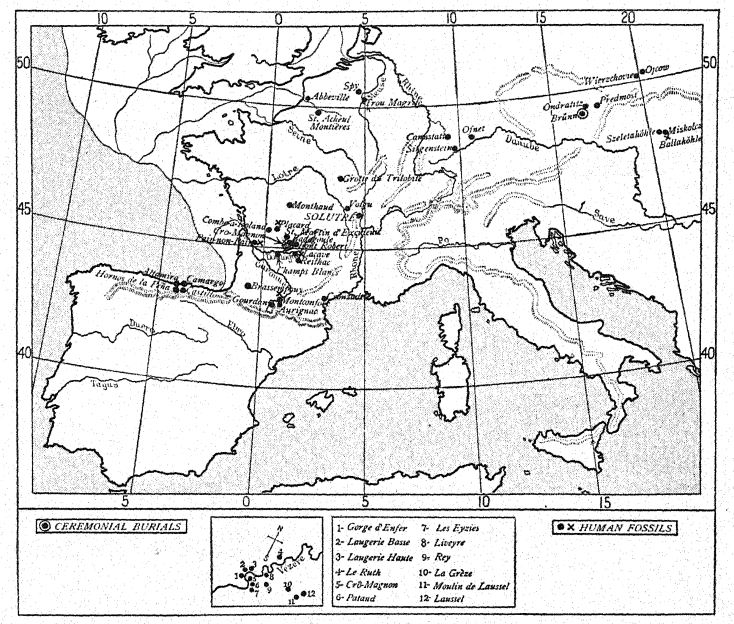

Notre point de vue actuel, tel que tiré d’un examen des faits qui nous sont présentés, est que l’Europe occidentale à l’époque du Paléolithique supérieur a été envahie par quatre ou cinq races distinctes, toutes appartenant à l’Homo sapiens, dont seulement trois se sont établies.

5. La race Furjooz (Ofnet et [?] Grenelle), à la tête extrêmement large, pénétrant en Europe centrale, probablement depuis l’Asie centrale, apportant une culture Aziiian, sans art ni industrie Hint développée. (Type alpin.)

4. Une race dolichocéphale à face étroite, associée à la race Furfooz, soit liée aux Brünn et aux Brüx, soit à une vague avancée d’une des races dolichocéphales néolithiques. (Type méditerranéen.)

3. La race Brünn (Brüx, Predmost et [?] Galley Hill), à tête longue, au visage étroit et court, entrant probablement en Europe centrale directement depuis l’Asie par la Hongrie et le long du Danube ; apportant une culture solutréenne perfectionnée ; inférieure en développement cérébral aux Crô-Magnons, en contact industriel avec eux mais ne les déplaçant pas.

2. La race Crô-Magnon, à tête longue et visage très large, entrant en Europe à la fin du Moustérien ou au début de l’Aurignacien, probablement du sud le long de la côte méditerranéenne, et apportant une industrie du silex aurignacien et un esprit artistique caractéristiques surtout des époques aurignacienne et magdalénienne ; considérablement réduite en nombre à la fin du Magdalénien, mais laissant des descendants dans diverses colonies d’Europe occidentale.

1. La race Grimaldi, dans la transition entre le Moustérien et l’Aurignacien ; de caractère négroïde ou africain ; apparemment jamais établie comme une race d’influence en Europe occidentale.

Français La présence de ces cinq races, et peut-être d’une sixième si l’« Homme aurignacien » de Klaatsch s’avère distinct du Crô-Magnon, est fermement établie par l’anatomie. Il est de la plus haute importance de garder constamment à l’esprit certains grands principes de l’évolution raciale : (1) que le développement d’un type racial, qu’il ait la tête longue ou large, le visage étroit ou large, de grande ou de petite taille, doit nécessairement être très lent ; (2) que ce développement des races qui ont envahi l’Europe occidentale s’est déroulé pour la plupart vers l’est, dans le vaste continent d’Asie et d’Europe orientale ; (3) qu’une fois établis par un long processus d’isolement et d’évolution séparée, ces types raciaux sont extrêmement stables et persistants ; leur forme de tête, leurs caractères corporels, et surtout leurs caractères et tendances psychiques ne sont pas facilement modifiés ou altérés ; Ils ne sont pas non plus issus d’un croisement à un degré marqué. Les croisements ne produisent pas simplement des mélanges ; ils produisent principalement une mosaïque de caractères distincts dérivés d’une race ou de l’autre.

Il faut donc imaginer l’Europe occidentale du Paléolithique supérieur comme une région terminale ; une grande péninsule vers laquelle les migrants humains venus de l’est et du sud sont venus se mêler et superposer leurs cultures. Ces races ont emprunté les grandes routes migratoires qui avaient été suivies par d’autres vagues de vie animale avant elles ; elles ont été poussées à l’arrière par les populations croissantes de l’est ; elles ont été attirées par l’Europe occidentale comme une terre de gibier fraîche et merveilleuse, où la nourriture dans les forêts, dans les prairies et dans les ruisseaux abondait en une profusion sans précédent. Les Crô-Magnons en particulier [ p. 280 ] étaient un peuple nomade de chasseurs, parfaitement adapté par leur structure physique à la chasse et développant une appréciation extraordinaire de la beauté et de la majesté des formes variées de vie animale qui n’existaient dans aucune autre partie du monde à l’époque. Entre les glaciers alpins et scandinaves en retrait, l’Europe était librement ouverte vers les plaines orientales du Danube, s’étendant jusqu’à l’Asie centrale et méridionale ; au nord, cependant, le long de la Baltique, le climat était encore trop rude pour permettre la migration humaine, et il n’y a aucune trace d’homme le long de ces rives septentrionales jusqu’à la fin du Paléolithique supérieur, ni d’aucune résidence humaine dans la péninsule scandinave jusqu’à ce que la grande vague de migration néolithique s’établisse dans cette région.

Les relations climatiques et culturelles du Paléolithique supérieur peuvent être corrélées[3] par ordre décroissant comme suit :

[ p. 281 ]

6. Le Daun ou avancée postglaciaire finale des glaciers des Alpes, estimée à 7 000 av. J.-C. L’Europe avec sa faune forestière moderne ou préhistorique, le lion persistant dans les Pyrénées, l’élan en Espagne. L’Aztlien-Tardenoisien, stade final de la culture paléolithique supérieure ; l’Europe occidentale peuplée par la race à tête large des Furfooz et des Ofnet, ainsi que par une race à tête étroite. Migration baltique, culture MAGLEMOSE.

5. L’étape de Gschnitz dans les Alpes ou deuxième avancée postglaciaire. Le climat est encore froid et humide, mais s’atténue progressivement. Déclin du Magdalénien. Période de retrait des animaux de la toundra et des steppes ; les mammouths, les cerfs et les rongeurs arctiques se raréfient ; les mammifères des forêts eurasiennes deviennent plus abondants.

Fin de la période steppique. La race Crô-Magnon est encore dominante en Europe occidentale au Magdalénien tardif.

4. Intervalle entre les avancées postglaciaires de Bühl et de Gschnitz dans les Alpes. Steppe et période de Toess renouvelées. Climat froid et sec. Mammouths et rhinocéros laineux, rennes, faune de toundra et de steppe très abondante. Race Crô-Magnon au stade de culture du MAGDALÉNIEN MOYEN.

3. Le stade Bühl de l’avancée postglaciaire dans les Alpes ; renouvellement des conditions sévères du climat froid et humide, et propagation dans toute l’Europe occidentale des lemmings arctiques rubanés et Obi de la couche supérieure des rongeurs. Les moraines Bühl du lac des Quatre-Cantons sont estimées avoir été déposées entre 16 000 et 24 000 ans avant J.-C. La race Crô-Magnon est dominante au stade culturel du MAGDALÉNIEN ANCIEN.

2. Période du premier intervalle postglaciaire ou retrait Achen des glaciers dans la région alpine, climat froid et sec. Les races Crô-Magnon et Brünn sont au stade de la culture SOLUTRÉENNE.

1. Fin de la quatrième glaciation, entre 24 000 et 40 000 ans avant J.-C. Climat froid et humide, mais de plus en plus sec, succédant à la quatrième glaciation et au dépôt de la Couche Inférieure des Rongeurs, ou première invasion des rongeurs de la toundra arctique. Race Crô-Magnon et peut-être Aurignacienne au stade de culture AURIGNACIENNE.

¶ DÉBUT DU PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR

¶ L’industrie aurignacienne

Nous nous intéressons maintenant à l’Europe occidentale telle qu’elle était il y a 25 000 à 30 000 ans, au début du Paléolithique supérieur.

Français À l’époque aurignacienne, la France était encore largement reliée à la Grande-Bretagne11. Les îles britanniques n’étaient pas seulement unies entre elles, mais aussi au continent, tandis que l’élévation de la péninsule scandinave transformait la mer Baltique en un grand lac d’eau douce, dont les anciennes rives sont facilement retracées. Geikie soutient également que l’élévation des terres en Écosse après la quatrième glaciation s’est accompagnée d’une amélioration du climat et de l’avènement de conditions plus clémentes ; une forte croissance forestière couvrait les basses terres, d’où le nom d’étape du Forestien inférieur de l’histoire physiographique du nord de la Grande-Bretagne ; elle correspond à la période temporaire de retrait des glaciers dans la région alpine, que Penck a nommée Achenschwankung. Ce dernier auteur n’est pas enclin à relier une augmentation marquée de la température dans la région alpine à cet intervalle de temps ; À notre connaissance, aucun gisement fossile de plantes n’a été préservé qui nous fournirait de telles indications, et la vie animale, comme nous le verrons, n’offre certainement qu’une très faible indication d’une augmentation de température lors du retrait vers le nord de certains lemmings de la toundra et des steppes nordiques friands de neige ; la plupart des formes de toundra ont subsisté. L’élévation continentale du littoral nord de l’Europe expliquerait l’avènement d’un climat continental sec et le retour de vents dominants forts, au moins pendant les saisons estivales plus chaudes et plus sèches, car il est certain que des conditions atmosphériques telles que celles qui ont provoqué les grandes tempêtes de poussière et le dépôt de « loess » après les deuxième et troisième glaciations ont de nouveau prévalu en Europe occidentale après la quatrième glaciation. Cela a donné naissance à des dépôts de ce que les géologues appellent le « loess récent », et nous trouvons ces nappes de « loess récent » s’étendant immédiatement au-dessus de la culture moustérienne en plusieurs points de l’Europe occidentale.

Lorsque la race de Crô-Magnon pénétra dans cette partie de l’Europe, le climat devenait plus sec et plus stimulant ; les étés étaient chauds ou tempérés, les hivers très rigoureux. De grandes calottes glaciaires s’étendaient encore sur la péninsule scandinave et aussi sur les Alpes, mais les limites des champs de glace n’atteignaient plus les plaines ; en un sens, l’époque glaciaire n’était pas encore terminée, car pendant toute la période postglaciaire, les glaciers des Alpes, à partir du début du Magdalénien, connurent trois nouvelles avancées, chacune un peu moins vigoureuse que la précédente, avec des étapes intermédiaires de climat plus sec.

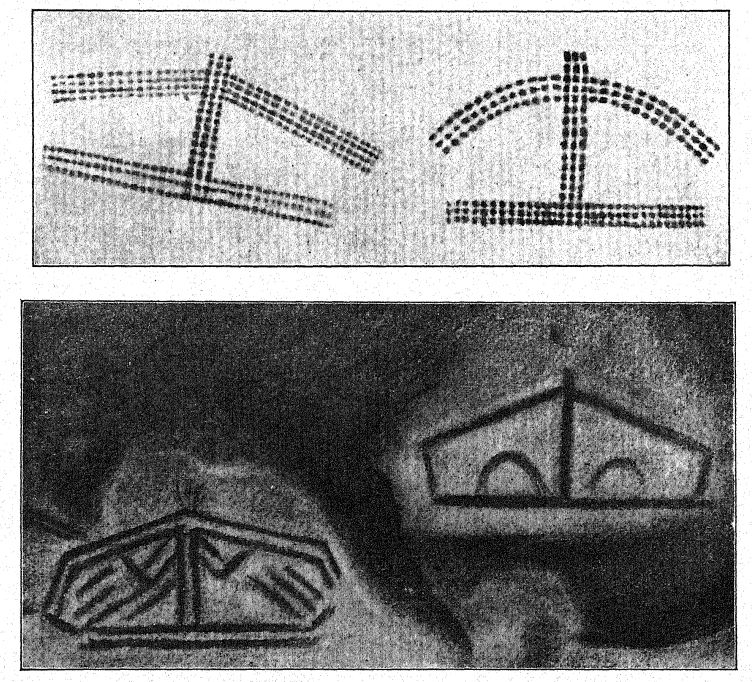

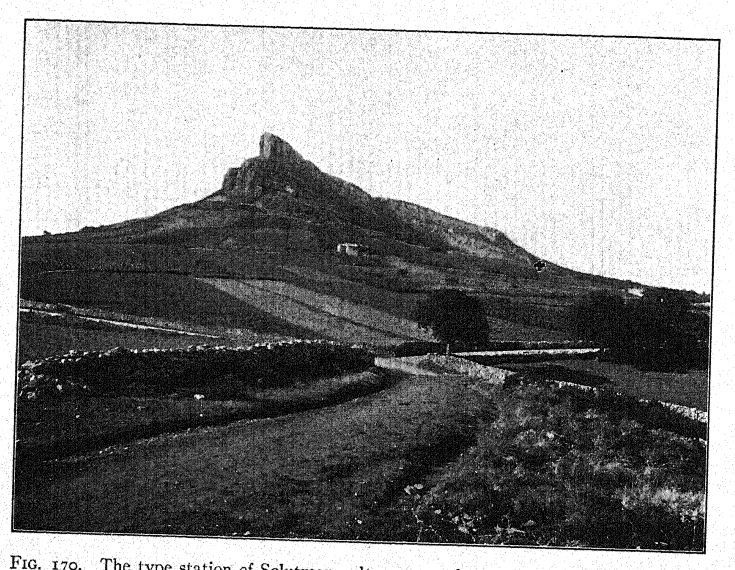

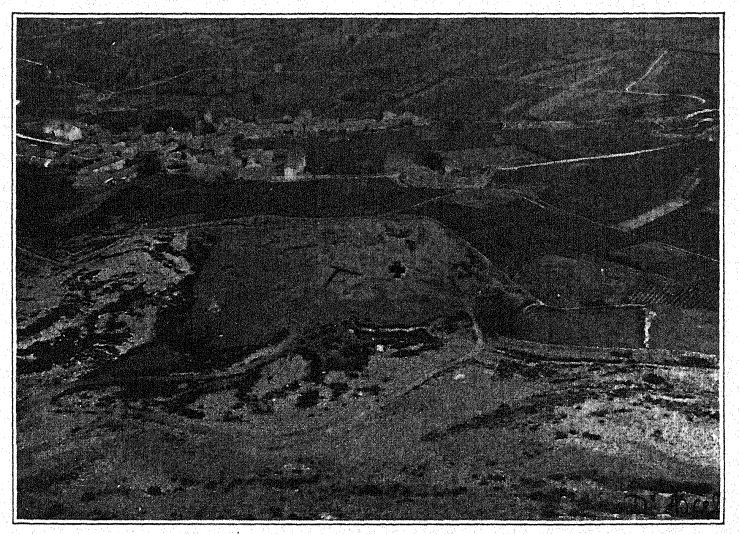

La plupart des stations aurignaciennes, comme celles de l’époque moustérienne, se trouvaient sous les abris ou à l’entrée des grottes et des cavernes ; toutes les stations du sud-ouest de la France présentent ce caractère. Il existait cependant un grand camp ouvert à Solutré, qui était une station de chasse au cheval sauvage très réputée à l’époque aurignacienne. Dans le nord de la France, il existe plusieurs stations ouvertes, comme celles de Montières et de Saint-Acheul, le long de la Somme, et à l’est, [ p. 284 ] le long du Rhin moyen, il existe plusieurs stations ouvertes sur le lœss, comme celles d’Achenheim, Volklinshofen, Rhens et Metteriiich. Il se peut fort bien que ces stations ouvertes n’étaient visitées que pendant la douce saison estivale. Le choix constant des sites offrant naturellement la meilleure protection contre les intempéries, en France, en Grande-Bretagne, en Belgique et tout au long du Danube, ainsi que dans la région clémente de la Riviera, est un indice certain d’un climat rigoureux. Il est cependant difficilement possible que les stations fermées ou protégées aient été les seules résidences de ces populations ; elles indiquent simplement les points d’activité continue de l’industrie du silex, ainsi que les vastes foyers et lieux de rassemblement. Mais il ne fait guère de doute, d’après les traces laissées sur les parois des cavernes, appelées « tectiformes », que des huttes et de grands abris construits en rondins et recouverts de peaux étaient regroupés autour de la plupart de ces stations et disséminés à travers le pays aux endroits propices à la chasse et à la pêche. C’étaient les seules habitations possibles dans des camps aussi vastes et ouverts, comme celui de Solutré, par exemple.

¶ Climat et vie à l’époque aurignacienne

3. Premier retrait postglaciaire, Achenschwankheim, dans la région alpine. Période d’industrie solutréenne. Climat froid et sec, avec tempêtes de poussière et dépôts de loess étendus en Europe occidentale. Les silexiers recherchent de nombreux postes ouverts. Chevaux et ânes sauvages nombreux dans les prairies ; rennes et bovins sauvages très abondants.

2. Retrait des glaciers de la Quatrième Glaciation. Période d’industrie aurignacienne. Climat froid et de plus en plus sec ; renouvellement des tempêtes de poussière et des dépôts de « nouveau loess ». Industrie du silex dans les cavernes, grottes, abris et quelques stations ouvertes. Ouverture du Paléolithique supérieur. Arrivée de la race de Crô-Magnon.

1. Étape finale de la Quatrième Glaciation. Fin de la culture moustérienne du Paléolithique inférieur. Extinction progressive de la race néandertalienne.

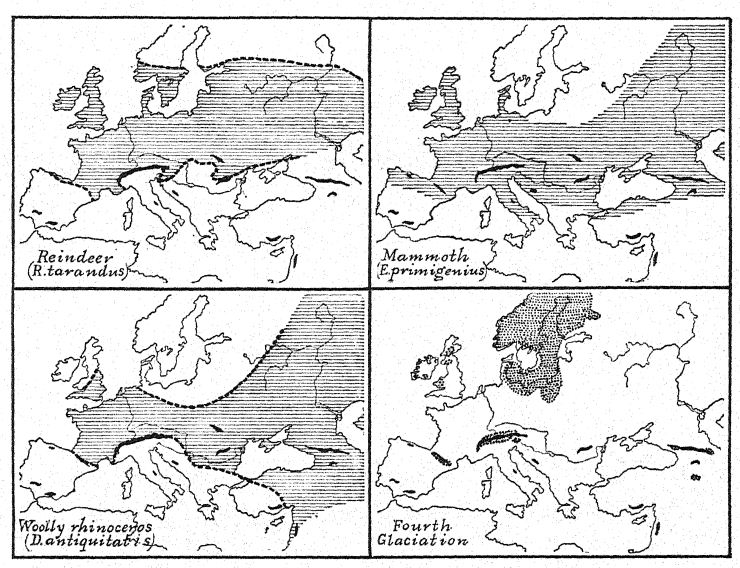

L’arrivée de la race de Crô-Magnon et le début de l’industrie aurignacienne ont eu lieu pendant la période de retrait des glaciers de la quatrième glaciation. En passant des niveaux de l’industrie aurignacienne ancienne à ceux de l’Aurignacien moyen et supérieur, nous constatons que la vie mammifère du Moustérien [ p. 285 ] s’est poursuivie à son apogée dans toute l’Europe occidentale, avec l’ajout, une à une, de nouvelles formes venues des toundras, comme le bœuf musqué, et l’arrivée successive, depuis les montagnes et les steppes d’Asie occidentale, d’espèces caractéristiques telles que le mouton argali et l’âne sauvage, ou kiang.

Le climat extrêmement froid et humide de la quatrième glaciation était révolu, et un climat légèrement plus sec, mais toujours extrêmement froid, régnait dans toute l’Europe occidentale. Au début de l’Aurignacien, les deux types de lemmings nordiques, le lemming rayé (Myodes torquatus) et le lemming obi (Myodes obensis), étaient encore présents le long du Danube supérieur, notamment dans les grottes de Sirgenstein, d’Ofnet et de Bockstein. De l’Aurignacien moyen jusqu’au Solutréen, ces habitants de l’extrême nord disparaissent de cette région d’Europe. Plus loin [ p. 286 ] La preuve d’un climat sec et froid se trouve dans la récurrence des tempêtes de poussière et dans les grands dépôts de « lœss plus récent » commençant dans certaines parties de l’Europe à la fin de l’industrie moustérienne et s’étendant à la fois à l’Aurignacien moyen et supérieur et au Solutréen dans toute la région du Rhin supérieur, le long des deux rives du Danube, et vers l’ouest dans la vallée de la Somme, dans le nord de la France. On pense donc que cette période correspond au retrait d’Achen des grands glaciers qui couvrent encore la région alpine.

Une autre preuve frappante de l’amélioration du climat est le retour des silexiers dans de nombreuses stations ouvertes, anciennes et nouvelles, en diverses régions d’Europe occidentale, le climat y étant plus supportable car moins humide. À l’époque moustérienne, les stations ouvertes étaient très rares et n’étaient peut-être visitées que pendant la saison estivale ; à l’époque aurignacienne, elles étaient plus abondantes, avec douze stations ouvertes sur une soixantaine découvertes à ce jour ; à l’époque aurignacienne et solutréenne, la station type de Solutré était très fréquentée, et de nombreux autres camps ouverts se trouvent en diverses régions d’Europe occidentale.

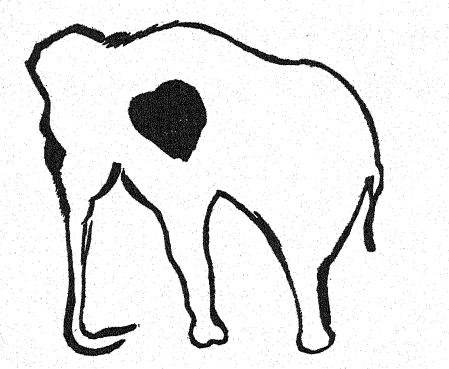

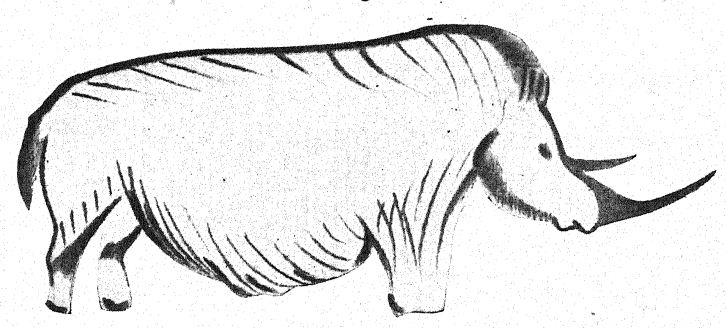

Nous sommes encore à l’époque du renne ; en fait, c’est l’« époque du renne » typique de Lartet, et les formes de vie prédominantes sont le mammouth laineux et le rhinocéros laineux ; mais pendant un temps, le renne semble avoir été moins abondant, et l’Aurignacien est marqué apparemment par une augmentation considérable du nombre de chevaux. La faune conserve partout son caractère nordique ou arctique ; les espèces de la toundra prédominent, suivies par les formes rustiques des forêts et des prairies d’Eurasie, puis par quelques formes steppiques, avec çà et là des formes caractéristiques des Alpes. La faune de l’Aurignacien peut se résumer ainsi :

Français L’âne sauvage, ou kiang, des déserts asiatiques apparaît à la fin de l’Aurignacien dans la région du Rhin supérieur et du Danube supérieur, comme on le voit dans les gisements de Wildscheuer, Thaingen, Kesslerloch et Schweizersbild, et c’est aussi probablement à cette époque qu’est arrivé en Europe l’Elasmothere (E. sibericum), un rhinocéros gigantesque, qui se distingue de tous les autres que nous avons considérés par l’absence totale de corne antérieure et par la possession d’une énorme corne unique située sur le front au-dessus des yeux, ainsi que par les plis élaborés de l’émail dentaire, auxquels le nom ‘Elasmo there’ fait référence ; ses dents étaient particulièrement adaptées à un régime herbeux ; il semble qu’il soit arrivé en Europe depuis les plaines herbeuses arides d’Asie centrale et occidentale, et son apparition est liée à la déforestation extensive accompagnant les périodes de toundra et de steppe de la vie des mammifères.

La vie dans la toundra.

- Renne, mammouth laineux, rhinocéros laineux, bœuf musqué (rare), renard arctique, lièvre arctique, carcajou arctique, lagopède arctique.

- Lemmings bagués et Obi de l’Aurignacien inférieur uniquement.

La vie alpine.

- Mouflon Argali, bouquetin, lagopède alpin.

La vie dans les steppes.

- Cheval des steppes, kiang, âne d’Asie centrale.

La vie en forêt.

- Cerf élaphe, chevreuil, cerf géant, ours brun, ours des cavernes, chat sauvage, loup, renard, loutre, lynx, belette.

La vie dans les prés.

- Bison, bétail sauvage.

La vie asiatique.

- Hyène des cavernes, lion des cavernes, léopard des cavernes.

Ces arrivées périodiques en provenance d’Asie centrale suggèrent l’existence de routes migratoires qui ont peut-être également été suivies par des tribus d’anciens paléolithiques.

Français Il n’y a aucune preuve à cette époque de la présence des animaux les plus caractéristiques des steppes, tels que l’antilope saïga, la gerboise et le hamster des steppes, qui sont entrés en Europe au cours de la période tardive de la culture magdalénienne. Comme indication, peut-être de la sécheresse du climat, nous observons que l’élan (Alces) n’est plus répertorié, bien qu’il réapparaisse en Europe occidentale à la fin de l’époque magdalénienne. Le cerf géant (Megaceros) apparaît dans le sud de l’Allemagne avec la culture aurignacienne ancienne, mais cela semble être l’époque de son extinction, car il n’est associé à aucune des industries ultérieures. Pendant un certain temps, le bison en Dordogne, dans le sud de l’Allemagne et en Autriche semble être beaucoup plus abondant que le bétail sauvage ; ces derniers animaux ne sont enregistrés ni par Schmidt ni par Dechelette en association avec la culture aurignacienne, mais ils réapparaissent dans la période plus humide du Magdalénien.

Les restes de mammifères similaires de la fin du Pléistocène sont dispersés sur une vaste zone en Grande-Bretagne, et nous devons conclure de leur présence, obsen’es Dawkins12, que la Grande-Bretagne était encore largement reliée au continent européen. Ceci est prouvé par la présence de la faune de mammouths dans divers endroits aujourd’hui recouverts par la mer, comme dans le port de Holyhead, au large des côtes du Devonshire et du Sussex, et dans la mer du Nord. Sur le Dogger Bank, l’accumulation d’os, de dents et de bois est telle que les pêcheurs de Yarmouth ont collecté dans leurs filets et leurs dragues plus de trois cents spécimens. Ils appartiennent à l’ours, au loup, à l’hysène des cavernes, au cerf géant, à l’élan d’Irlande, au renne, au cerf, au bison, à l’urus, au cheval, au rhinocéros laineux, au mammouth et au castor, et doivent être considérés comme les restes d’animaux déposés par les courants fluviaux, comme dans le cas d’accumulations similaires sur terre. S’ils avaient été déposés par la mer, ils auraient été tamisés par l’action des vagues, les plus petits étant entassés à un endroit et les plus gros à un autre. Les carcasses avaient manifestement été ramassées dans les remous d’une rivière qui a contribué à former le Dogger Bank, qui s’élève aujourd’hui à moins de huit brasses du niveau de la mer.

L’un des animaux les mieux connus de l’Aurignacien est le « cheval de Solutré ». Autour du grand camp aurignacien de Solutré s’accumulaient les restes d’un grand nombre de chevaux, estimés à pas moins de 100 000 ; les ossements, répartis en un large cercle autour de l’ancien camp, consistent en squelettes brisés ou entiers compactés en un véritable magma, parmi lesquels se trouvent également des restes de rennes, d’urus et de mammouths, entrecoupés de tous les types d’outils aurignaciens. La majorité de ces chevaux appartiennent au type forestier ou nordique, à la tête trapue et aux membres courts, mesurant 137 cm (13,2 mains) au garrot et à peu près la taille du poney actuel. Les articulations et les sabots étaient particulièrement larges, et [ p. 289 ] les longues dents et les mâchoires puissantes étaient adaptées à l’alimentation d’herbes grossières ; la plupart des restes sont ceux de chevaux de cinq à sept ans. Il n’y a aucune preuve que les hommes de l’époque aurignacienne aient élevé ces animaux ; ils les chassaient uniquement pour se nourrir. La découverte que le cheval pouvait être utilisé comme animal de transport semble avoir été faite en Extrême-Orient, et non en Europe occidentale.

La faune et la flore de la station aurignacienne près de Krems, sur le Danube, au-dessus de Vienne,14 comprennent une forte proportion d’espèces de la toundra : le renard arctique, le carcajou, le mammouth, le rhinocéros, le bœuf musqué, le renne, le lièvre et le lagopède. La faune steppique, en revanche, est rare, ne comprenant que le souslik, mais pas l’antilope saïga ni aucun autre type steppique caractéristiques. Les principaux animaux recherchés étaient non seulement le mammouth, extraordinairement abondant, mais aussi le renne et les chevaux sauvages ; le bouquetin est rare.

Obermaier observe que la carte de la distribution géographique de l’Aurignacien montre que cette culture appartient essentiellement aux provinces entourant toute la Méditerranée, de la Syrie (les grottes du Liban) à l’Espagne en passant par l’Afrique du Nord (Alger). Elle connaît également un fort développement dans toute la France, pénétrant en Allemagne centrale et méridionale et longeant le Danube jusqu’en Autriche, en Pologne et en Russie continentale (Mezine), au nord de Kiev. Il ne fait aucun doute que les chasseurs de mammouths de Krems appartenaient à cette vaste distribution ; les coquillages utilisés pour les ornements, qui rappellent indéniablement ceux de la Riviera, ne sont qu’en partie originaires des environs de Vienne ; la plus grande partie provient de la Méditerranée. On peut imaginer que ces coquillages sont passés entre plusieurs mains chez cette race de chasseurs nomades, ce qui n’est pas surprenant compte tenu de la ceinture que l’Aurignacien étendait autour de toute la mer Méditerranée.

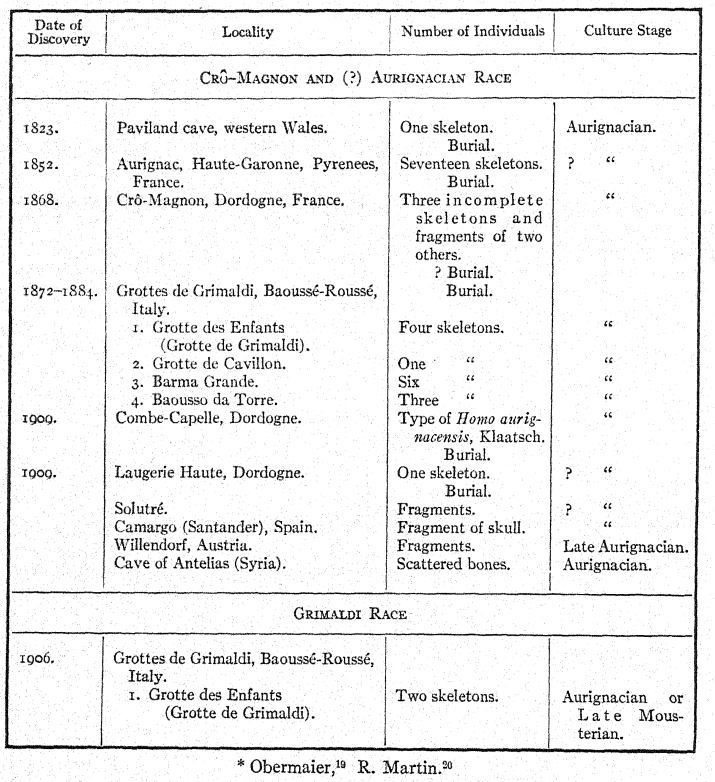

¶ Découverte de la race Crô-Magnon

Français La première découverte d’un membre de cette race fut celle de Buckland, dans la grotte de Paviland, qui s’ouvre sur la face d’une falaise calcaire abrupte, à environ un mile à l’est de Rhossilliy, sur la côte de Gower, au Pays de Galles.15 Comme décrit par SoUas, un squelette peint, longtemps connu sous le nom de « Dame rouge », a été trouvé dans le fourneau de cuisine qui forme le sol de cette grotte ; une enquête récente a prouvé que ce squelette appartient à un homme de la race Crô-Magnon ; les outils associés sont de type aurignacien. La grotte de Paviland est donc la première station aurignacienne découverte en Grande-Bretagne et marque l’avant-poste le plus occidental de la race Crô-Magnon.

En 1852, la grotte sépulcrale d’Aurignac, sur le contrefort le plus proche des Pyrénées, en Haute-Garonne, fut découverte par hasard par un ouvrier. Elle était presque remplie d’ossements, parmi lesquels deux crânes entiers et de nombreux fragments, soit pas moins de dix-sept squelettes des deux sexes et de tous âges. Le maire d’Aurignac ordonna que tous les ossements soient retirés et réinhumés au cimetière paroissial. Ainsi, en 1860, lorsque Lartet visita cette grotte et la détermina comme le site type d’une industrie distincte, tous les restes humains avaient été perdus, irrécupérables, et avec eux toute possibilité de savoir à quelle race, culture et époque géologique ils appartenaient. Sur une terrasse en pente devant la grotte se trouvait le foyer contenant une centaine d’outils en silex, mêlés aux restes d’une faune typique des rennes.

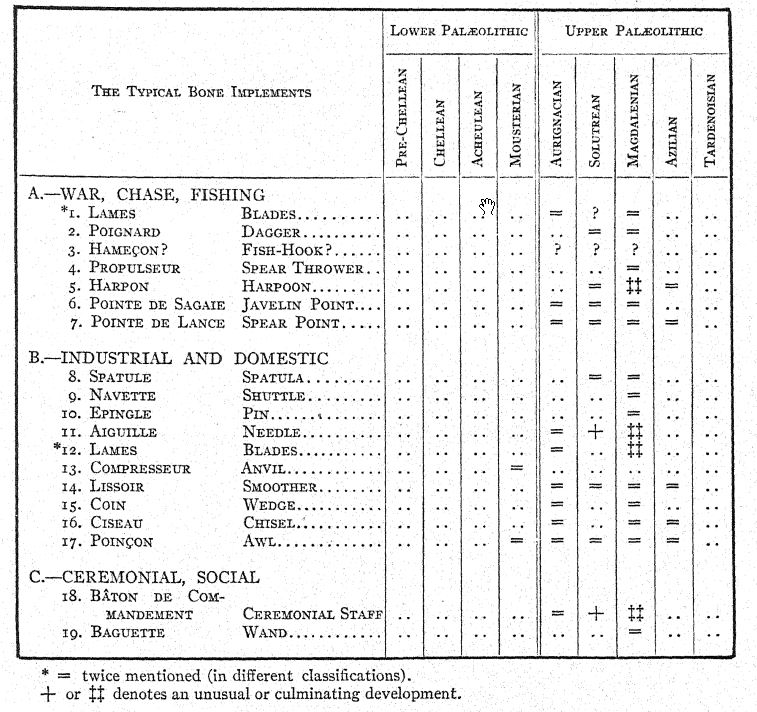

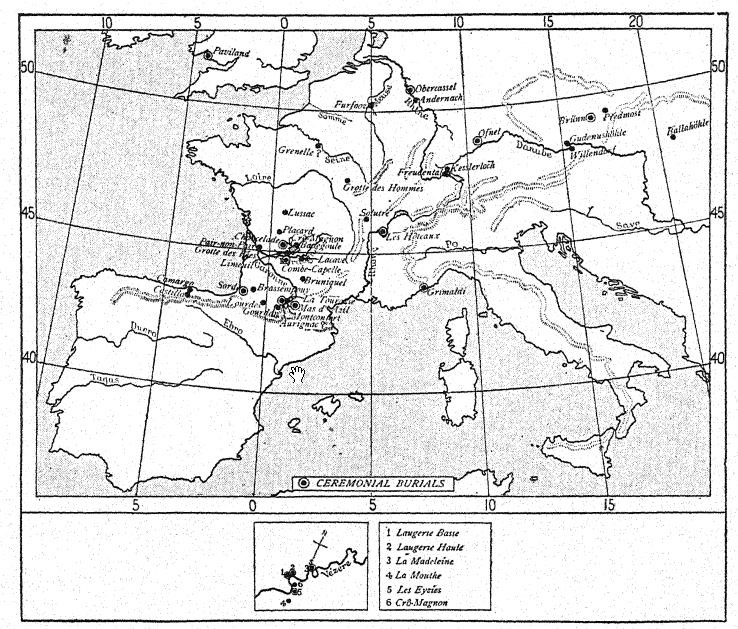

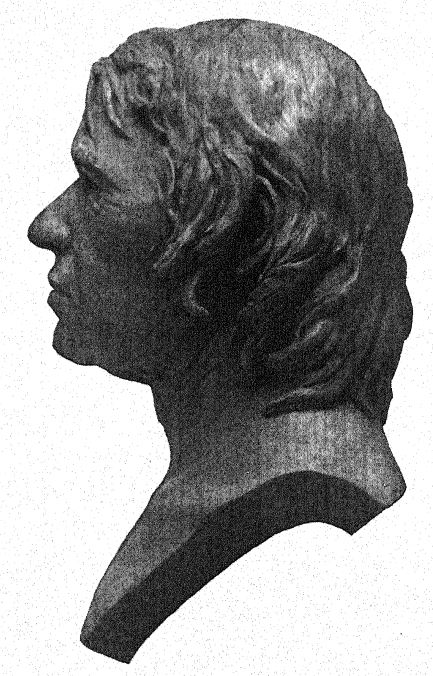

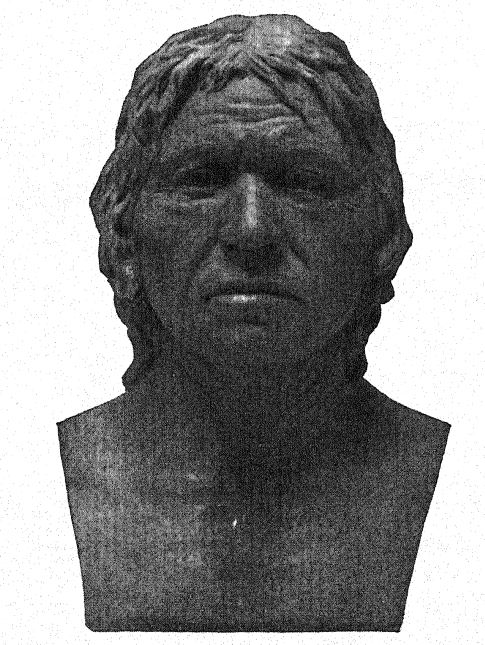

En 1868, Lartet explora une grotte dans le petit hameau de Crô-Magnon, près des Eyzies, sur la Vézère, où il trouva cinq squelettes, devenus le type de la grande race Crô-Magnon du Paléolithique supérieur. La grotte fut découverte par hasard par des ouvriers construisant une route dans la vallée de la Vézère. Lartet y trouva le squelette d’un vieillard, aujourd’hui connu sous le nom de « vieil homme de Crô-Magnon », puis celui d’une femme dont le front portait la marque d’une blessure causée par un coup violent ; près d’elle gisaient les fragments du squelette d’un enfant et, non loin, ceux de deux jeunes hommes. Des outils en silex et des coquillages perforés furent retrouvés avec ces squelettes.

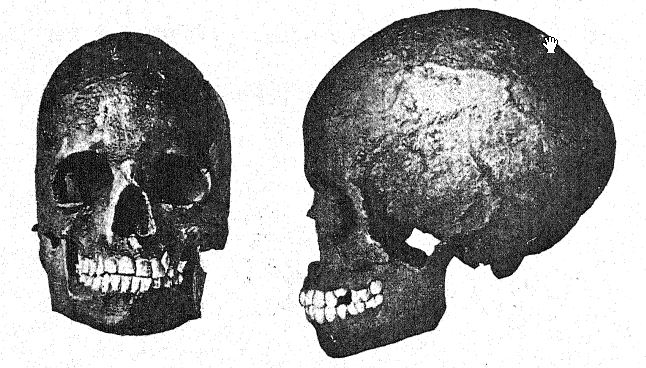

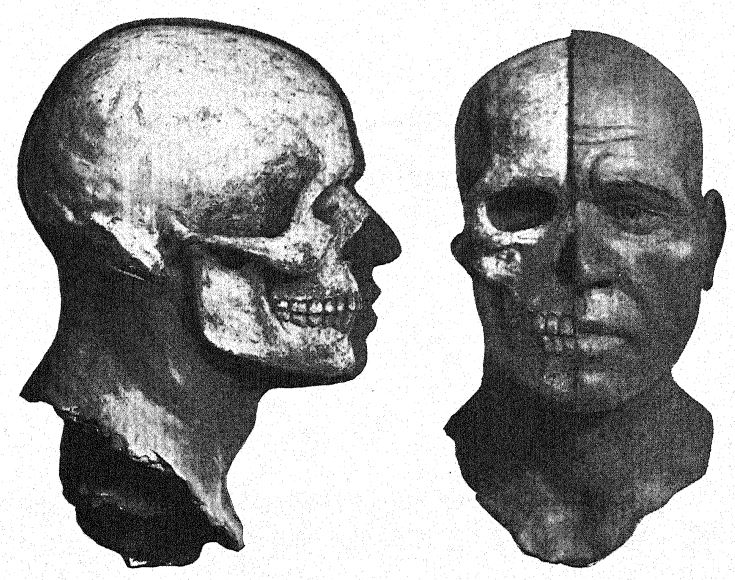

Français En mai 1868, le matériel fut décrit pour la première fois par Broca16, son excellent compte rendu étant plus tard réimprimé et amplifié dans les Reliquiae Aquitanicae de Lartet et Christy17. Broca fit référence à [ p. 292 ] ces squelettes comme des preuves incontestables de l’existence contemporaine de l’homme et du mammouth. La vie mammalienne associée était celle du renne et l’industrie est maintenant connue pour être de l’étage aurignacien. Dans sa description originale classique de ce type, Broca remarque la grande stature, le visage très large par rapport à sa taille, avec des orbites très longues et très étroites ; le crâne large et nettement dolichocéphale, avec une capacité cérébrale inhabituellement grande, notant que la capacité cérébrale de la femme de Crô-Magnon surpasse celle de l’homme moyen d’aujourd’hui ; le front proportionnellement large, vertical, convexe sur la ligne médiane ; les os des membres robustes et les tibias aplatis transversalement ; dans l’ensemble, un type racial très élevé de squelette appartenant à l’espèce Homo sapiens.

[ p. 293 ]

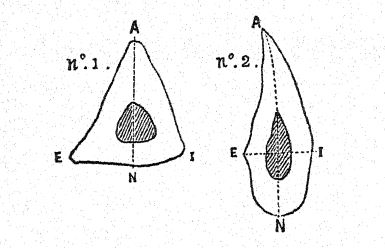

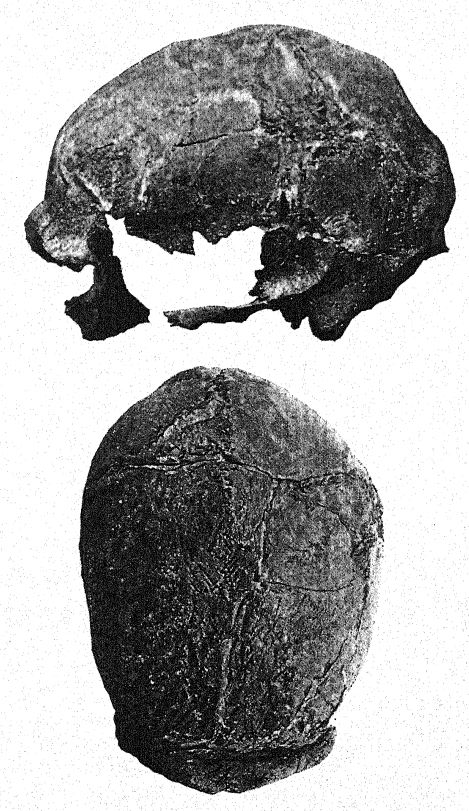

Verneau18, dans sa description du type Crô-Magnon, souligne la forme disharmonieuse de la tête, car la forme dolichocéphale du crâne se combine avec un visage très large pour sa taille, et c’est, en fait, le trait unique et le plus distinctif de la race Crô-Magnon. Les pommettes sont à la fois larges et hautes. Il est curieux que dans ce visage, si large au niveau des pommettes et des arcades pectorales, l’espace entre les yeux soit petit, le nez étroit et aquilin, et la mâchoire supérieure sensiblement étroite ; il n’est pas moins remarquable que cette mâchoire supérieure soit projetée en avant, tandis que la partie supérieure du visage est presque verticale, comme chez les types les plus élevés d’Homo sapiens. Les orbites, qui sont remarquablement larges, sont plutôt peu profondes, et leurs angles ne sont que légèrement arrondis, de sorte que la forme suggère un très long rectangle ; la mandibule est épaisse et forte, et le menton massif, [ p. 294 ] triangulaire et très proéminent ; les marques d’attache musculaire dénotent un grand développement musculaire autour des mâchoires épaisses et fortes, dans lesquelles les parties d’attache des muscles verticaux sont inhabituellement grandes. J’ajouterais, dit Verneau, à ces caractères essentiels la capacité surprenante du crâne, que Broca estimait à au moins 1 590 cm³. La plupart de ces caractères se retrouvent dans presque tous les crânes de la race Crô-Magnon des grottes de Grimaldi. La vue de dessus [ p. 295 ] du crâne est inhabituelle en raison de l’extrême proéminence des éminences des pariétaux, qui donnent au crâne un effet pentagonal lorsqu’il est vu de dessus. Les arcades sourcilières présentent des proéminences marquées au-dessus des orbites mais disparaissent complètement dans la ligne médiane et sur les côtés et diffèrent ainsi totalement de celles de la tête du Néandertalien.

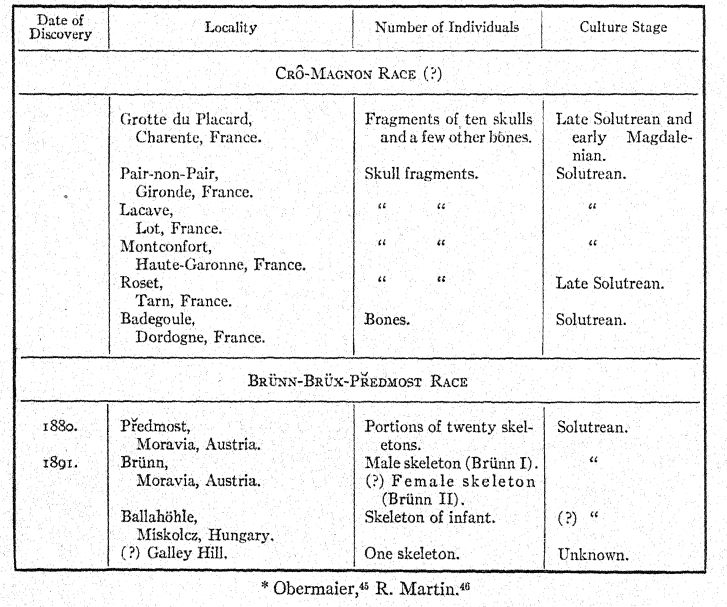

DÉCOUVERTES PRINCIPALEMENT DES RACES CRO-MAGNON ET GRIMALDI[4]

Référé à l’époque aurignacienne

Français Des nombreux squelettes trouvés dans les Grottes de Grimaldi, ou Baousse-Roussé, près de Menton, le premier découvert est le plus connu sous le nom d’« homme de Menton », qui a été trouvé dans la Grotte de Cavillon, en 1872, par Rivière ; c’est pourquoi on parle parfois de la race de Menton ; mais, comme le montre Verneau, bien que les mesures des crânes de Baousse-Roussé montrent une certaine variété, elles ne dépassent pas ce que l’on pourrait attendre en termes de variation individuelle, et nous concluons que tous les hommes de grande taille trouvés dans les Grottes de Grimaldi appartiennent à la race Crô-Magnon, qui ne doit pas être confondue avec la race naine très distincte Grimaldi découverte dans les Grottes de Grimaldi par Verneau, en 1906, à un niveau inférieur à celui de tous les squelettes du type Crô-Magnon.

À l’époque aurignacienne, la haute stature semble avoir été une caractéristique générale de cette race, mais il semble y avoir eu une diminution progressive de la taille, de sorte qu’à l’époque industrielle ultérieure, la race en général est un peu plus petite en taille. Les tailles sont les suivantes :

| Type Crô-Magnon de Dordogne | 1,80 m. | 5 pi 10 3/4 po |

| “ femme légèrement inférieure en taille. | ||

| Baousse-Roussé, Grottes de Grimaldi. | ||

| Mâles adultes de | ||

| Cavillon | 1,79 m. | 5 pi 10 po et demi |

| Barma Grande II | 1,82 m. | 5 pi 11 po |

| Baousso de Torre II | 1,85m. | 6 pi 3/4 po. |

| Barma Grande I | 1,93 m | 6 pi 4 po |

| Grotte des Enfants | 1,94 m. | 6 pieds 4 et demi; dans. |

| Moyenne | 1,87 m. | 6 pi 1 ½ po. |

| Femme de Barma Grande estimée à | 1,65 m. | 5 pi 5 po. |

| Jeune de 15 ans, Barma Grande, estimé à | 1,65 m. | 5 pi 5 po. |

La femme n’avait pas atteint son développement complet. Comme il existe une variation de 6 pouces dans la taille des différents squelettes masculins, il est évident que nous ne pouvons pas tirer de conclusion fiable à partir d’un seul sujet ; mais il semblerait qu’il y ait une disparité de taille assez importante entre les sexes.

Français Le très grand squelette de la Grotte des Enfants, mesurant 6 pieds 4 pouces et demi, a été trouvé associé aux restes du renne, à 15 pieds sous la surface, d’où il semblerait probable que le squelette soit antérieur au squelette aurignacien de Laugerie Haute, et même de Crô-Magnon. Ainsi, le soi-disant homme de Menton pourrait être un ancêtre de la race qui a été trouvée à Crô-Magnon et dans d’autres régions de la Dordogne. Ce sont ces hommes de grande taille, trouvés à Barma Grande et à la Grotte des Enfants, que Verneau choisit pour sa description des membres primitifs de la race Crô-Magnon, qui vivaient à cette époque le long de la Riviera et dans la vallée de la Vézère et se sont ensuite répandus sur une vaste zone en Europe occidentale. Il est probable que dans le climat clément de la Riviera ces hommes ont obtenu leur plus beau développement ; Le pays était admirablement protégé des vents froids du nord, les refuges abondaient et le gibier était loin d’être rare, à en juger par la quantité d’ossements d’animaux trouvés dans les grottes. Dans de telles conditions de vie, la race jouissait d’un excellent développement physique et se dispersait largement.

Avec une taille moyenne de 1,95 m, ces hommes des cavernes présentent l’un des traits les plus marquants de la race de Crô-Magnon. Par les proportions de leurs membres et par la grande taille de la partie supérieure de leur poitrine, ces hommes s’éloignent du type européen moderne et se rapprochent de certains types négroïdes africains, bien qu’il n’y ait aucune ressemblance avec le type nègre au niveau du crâne ou de la dentition. Les membres présentent trois caractères différents de ceux des Néandertaliens : la jambe était très longue par rapport au bras ; ils présentent un allongement remarquable de l’avant-bras par rapport au bras et un allongement encore plus remarquable de la jambe inférieure ou du tibia par rapport au fémur ; le tibia présente un indice de 81 à 86 % par rapport au fémur, ce qui est relativement supérieur à celui de l’Européen moderne moyen, avec un indice tibio-fémoral de 79,7 %. Ce long tibia indique que ces hommes avaient le pied rapide, ce qui correspond parfaitement à leurs habitudes nomades incontestables et à leur large répartition. La planéité du tibia, fortement marquée chez 62 % des squelettes, pourrait bien être due à l’habitude de s’accroupir lorsqu’ils travaillaient à façonner des silex et à d’autres occupations industrielles. La jambe, longue par rapport au bras, et le fémur, fortement développé, sont tous deux des caractères d’une race de chasseurs. Le pied a un talon très proéminent, mais la plante du pied et les orteils sont de longueur modérée. La ceinture lombaire est d’un type qui n’a rien de négroïde, mais est aussi fine que celle des Blancs les plus civilisés ; elle se caractérise par sa force, l’augmentation de tous les diamètres verticaux et transversaux, et la réduction des diamètres antéropostérieurs. Les épaules sont exceptionnellement larges. Le fait que les bras soient relativement courts par rapport aux jambes est également un trait caractéristique de la race. Le bras supérieur est très robuste, et dans certains cas, le bras gauche est plus développé, dans d’autres, le bras droit.

Dans tous les crânes de ces grottes près de Menton, le visage présente les traits essentiels de la race Crô-Magnon, sa largeur étant due au développement des pommettes et des arcades zygomatiques, car les mâchoires supérieures sont étroites et le nez fin ou leptorhinien. À la racine, le nez présente une dépression marquée, mais il s’élève immédiatement et devient considérablement proéminent ; il avait donc sans aucun doute un profil aquilin. Les orbites présentent toujours la forme d’un long rectangle, si caractéristique de la race de la Vézère. Tous ces caractères ne laissent aucun doute sur l’affinité raciale des squelettes des grottes de Grimaldi avec le type Crô-Magnon originel. Il faut donc conclure que certains traits particuliers relevés dans le type du « vieillard de Crô-Magnon » sont purement individuels, et que nous ne sommes pas fondés à supposer l’adjonction d’un élément étranger pour rendre compte de la faiblesse de certains caractères que nous remarquons dans la majorité des sujets de Crô-Magnon des grottes de Grimaldi.

Français Les caractères hautement évolués du squelette de cette race sont en accord avec l’extraordinaire capacité crânienne. Broca estimait que le « vieil homme de Crô-Magnon » avait une capacité crânienne de 1 590 cm³, et chez la femelle, le cerveau est estimé à 1 550 cm³. Vemeau estime que les cinq grands crânes masculins de type Crô-Magnon à Grimaldi avaient une capacité moyenne de 1 800 cm³, le plus bas étant de 1 715 cm³ et le plus haut de 1 880 cm³. Cette race, observe Keith,21 était l’une des plus belles que le monde ait jamais vues. Le visage large et court, les pommettes extrêmement saillantes, l’étalement du palais et [ p. 300 ] une tendance des dents coupantes et des incisives supérieures à se projeter vers l’avant, et le menton étroit et pointu rappellent un type facial que l’on observe surtout aujourd’hui chez les tribus vivant en Asie au nord et au sud de l’Himalaya. En ce qui concerne leur stature, la race Crô-Magnon rappelle les Sikhs vivant au sud de l’Himalaya. Par les proportions disharmonieuses du visage, c’est-à-dire la combinaison de pommettes larges et d’un crâne étroit, ils ressemblent aux Esquimaux. La somme des caractères Crô-Magnon est certainement asiatique plutôt qu’africaine, tandis que chez les Grimaldi, la somme des caractères est décidément négroïde ou africaine.

Nous retracerons l’histoire de cette grande race à travers les stades solutréen et magdalénien du Paléolithique supérieur, et nous examinerons sa disparition et sa possible répartition à la fin du Magdalénien. Il sera ensuite intéressant d’examiner les preuves de la survie des descendants de cette race dans diverses régions d’Europe occidentale, et peut-être parmi les habitants primitifs des îles Canaries, connus sous le nom de Guanches.

¶ Preuves d’autres races

La question de savoir si les Crô-Magnons étaient les seuls habitants de l’Europe au début de l’Aurignacien ou s’il existait également deux autres races, les Grimaldi et les Aurignaciens, est controversée. Comme nous l’avons vu dans les pages précédentes, rien ne prouve que la race négroïde des Grimaldi se soit jamais établie en Europe ; l’idée de la présence d’une race négroïde a séduit des archéologues comme Breuil et Rutot, cherchant une analogie africaine, égyptienne ou bochimane dans certaines phases de l’art aurignacien ancien ; mais elle ne repose que sur les maigres preuves fournies par les squelettes isolés d’une femme et d’un garçon.

Le cas de la race x\urignacienne est différent ; des anatomistes compétents (Klaatsch22, Keittf23) la considèrent distincte de la race Crô-Magnon et comme présentant une certaine ressemblance avec la race Brünn (Bribe, Predmost, [?] Galley Hill) qui, nous le savons, s’est établie en Europe centrale certainement dès l’époque solutréenne, sinon avant.

La race dite aurignacienne (Homo sapiens aurignacensis), décrite comme une sous-espèce de l’homme actuel, est basée sur un type découvert dans l’abri de Combe-Capelle près de Montferrand, en Périgord, durant l’été 1909 par O. Hauser24. Il est communément connu sous le nom d’homme de « Combe-Capelle » d’après le lieu de sa découverte, ou sous le nom d’homme aurignacien (Homo aurignacensis) ; s’il s’agit d’une sous-espèce, il appartient certainement à l’Homo sapiens. Le squelette d’un mâle adulte a été découvert intact dans la couche la plus basse d’une industrie aurignacienne et a été soigneusement exhumé par Klaatsch et Hauser. Il s’agissait apparemment d’une sépulture cérémonielle ; un grand nombre de silex exceptionnellement fins de type aurignacien ancien ont été trouvés avec lui, ainsi qu’un collier de coquillages perforés (Littorina, Nassa) ; les membres étaient pliés.25 De l’eau saturée de chaux avait coulé sur la sépulture, ce qui a permis la remarquable conservation du squelette. Ce squelette est comparé par Klaatsch à celui de Brünn, en Moravie, et de Galley Hill, près de Londres, d’où il conclut qu’il représente un type distinct, la race aurignacienne ; la taille est de 5 pieds 3 pouces, contre 6 pieds 1 pouces, la moyenne des cinq mâles Crô-Magnon de Grimaldi ; la boîte crânienne est bien arquée et se situe dans les limites de variation de l’Homo sapiens. Le crâne est très long et étroit, l’indice céphalique étant de 65,7 % ; sur certains points, il présente une ressemblance frappante avec celui de Brünn, sur d’autres, il s’en écarte dans le sens de la forme européenne récente ; le visage n’est ni étroit ni prognathe ; la mâchoire inférieure est petite avec un [ p. 303 ] menton bien développé. Klaatsch trouve de nombreuses caractéristiques ressemblant à celles de la race Crô-Magnon, y compris le type Chancelade qui est un Crô-Magnon tardif. Il suggère que le type Crô-Magnon peut être considéré comme un développement ultérieur de l’Aurignacien. Il semble probable que l’homme aurignacien soit un membre de la véritable race Crô-Magnon et que des preuves supplémentaires soient nécessaires pour l’établir comme distinct. Schliz26 considère que ce crâne est une forme intermédiaire entre celui de la race Crô-Magnon et de la race Brünn, une indication que ces deux races ont subi un développement parallèle.

¶ Coutumes funéraires

Des coutumes funéraires similaires prévalaient largement à l’époque aurignacienne, comme l’ont montré l’utilisation de la couleur dans les sépultures de Paviland, dans l’ouest du Pays de Galles, et de Brünn, en Moravie. C’est une caractéristique rarement observée dans les sépultures néandertaliennes, bien que ces dernières soient accompagnées de signes de grande vénération et d’une abondance d’ornements et de silex finement travaillés. Jusqu’à présent, les races du Paléolithique supérieur ont été étudiées avec beaucoup moins de précision anatomique que celles du Paléolithique inférieur, et l’attribution de nombreuses sépultures à la race Crô-Magnon reste à vérifier.

[ p. 304 ]

Nous disposons de peu de traces de la sépulture de Paviland, si ce n’est que le squelette était celui d’un homme de la race Crô-Magnon, de couleur rouge. De la sépulture d’Aurignac, nous n’avons aucune trace, si ce n’est que dix-sept squelettes étaient placés les uns à côté des autres ; il semblerait que cette sépulture composée ait pu être la conséquence d’une bataille ou, moins probablement, d’une épidémie. Les squelettes types de la race Crô-Magnon reposaient simplement à la surface d’un abri profond ; ainsi, un doute a toujours plané quant à leur âge archéologique exact ; un grand nombre de coquillages perforés ont été retrouvés parmi les ossements, ainsi que des pendentifs en ivoire.

Les sépultures de Crô-Magnon les plus remarquables, d’âge aurignacien incontestable, sont celles des grottes de Grimaldi ; les squelettes d’enfants découverts ici ne sont ni colorés ni décorés, mais accompagnés d’un grand nombre de petites coquilles perforées (Nassa), formant manifestement une sorte de manteau funéraire. De même, le squelette féminin était enveloppé dans un lit de coquilles non perforées ; les jambes étaient étendues, tandis que les bras étaient étendus le long du corps ; on y trouvait quelques coquilles percées et quelques fragments de silex. L’un des grands squelettes masculins de la même grotte avait les membres inférieurs étendus, les membres supérieurs repliés, et était décoré d’un gorgerin et d’une couronne de coquilles perforées ; la tête reposait sur un bloc de pierre rouge. Chez « l’homme de Menton », découvert en 1872, le corps reposait sur le côté gauche, les membres légèrement fléchis et l’avant-bras replié ; de lourdes pierres protégeaient le corps des perturbations ; La tête était décorée d’un cercle de coquillages perforés colorés en rouge, et des instruments de divers types étaient soigneusement placés sur le front et la poitrine. De même, dans la sépulture de Barma Grande, trois squelettes ont été retrouvés placés côte à côte dans une couche de terre rouge contenant une grande quantité de peroxyde de fer ; deux des squelettes reposaient sur le côté gauche, les membres étendus ou légèrement fléchis ; le front, la poitrine et l’un des membres étaient entourés de coquillages.

Dans la sépulture de l’Aurignacien de Combe-Capelle, décrite plus haut, les membres étaient tendus et le corps était décoré d’un collier de coquillages perforés et entouré d’un grand nombre de silex aurignaciens fins. Il apparaît que dans toutes les nombreuses sépultures de ces grottes, d’époque aurignacienne et d’industrie de la race de Crô-Magnon, nous retrouvons les normes funéraires qui prévalaient en Europe occidentale à cette époque.

Il faut en déduire que la conception de la survie après la mort faisait partie des croyances primitives, attestée par le dépôt auprès des morts d’ornements, d’armes et, dans de nombreux cas, d’objets de nourriture. Il est intéressant de noter que les grottes et les abris étaient fréquemment utilisés comme lieux de sépulture, et que la position fléchie ou allongée du corps prévalait dans toute l’Europe occidentale jusqu’au Néolithique, de même que l’usage de la couleur du Solutréen au Magdalénien. Il est probable, compte tenu de leur goût pour la couleur dans les décorations pariétales et de l’apparition de matières colorantes dans de nombreuses sépultures, que la décoration du corps vivant était largement pratiquée, et que la couleur était appliquée fraîchement, sous forme de pigment ou de poudre, sur les corps des morts afin de les préparer à un renouveau.

¶ Industrie du silex et de l’os aurignacien

Comme souligné dans l’introduction de ce chapitre, la répartition géographique de l’industrie aurignacienne ancienne est particulièrement intéressante dans son influence sur les voies par lesquelles la race de Crô-Magnon est entrée en Europe. « Nous pouvons difficilement envisager une origine directement orientale », dit Breuil,27, « car ces phases antérieures de l’industrie aurignacienne n’ont pas encore été rencontrées en Europe centrale ou orientale. » Une origine méridionale semble plus probable, car les colonies aurignaciennes semblent entourer toute la périphérie de la Méditerranée, se trouvant en Afrique du Nord, en Sicile et dans les péninsules italienne et ibérique, d’où elles s’étendaient sur la plus grande partie du sud de la France. À Tunis, nous trouvons un Aurignacien très primitif comme celui de l’Abri Audit de Dordogne, avec des outils sans doute similaires à ceux de Châtelperron, en France. Même loin jusqu’à la [ p. 306 ] À l’est, dans la grotte d’Antélias, en Syrie, ainsi que dans certaines stations de Phénicie,28, on trouve des dépôts culturels typiquement aurignaciens. De plus, dans le sud de l’Italie, des outils de forme typiquement aurignacienne, tendant vers le stade supérieur, ont été découverts dans la grotte de Romanelli, à Otrante.

En revanche, la succession directe, décrite ci-dessous, de prototypes aurignaciens et d’outils aurignaciens anciens au-dessus des couches moustériennes plus anciennes dans les différentes stations de Dordogne plaide en faveur de la théorie de l’évolution locale ou autochtone de cette culture. En fait, la relation entre l’industrie aurignacienne et le Moustérien précédent est l’une des plus importantes de l’histoire de l’archéologie paléolithique, en raison du changement de race qui s’est produit à cette époque. Dans quelle mesure est-elle dérivée et autochtone, dans quelle mesure est-elle nouvelle et influencée par l’invasion et l’artisanat d’une nouvelle race supérieure ?

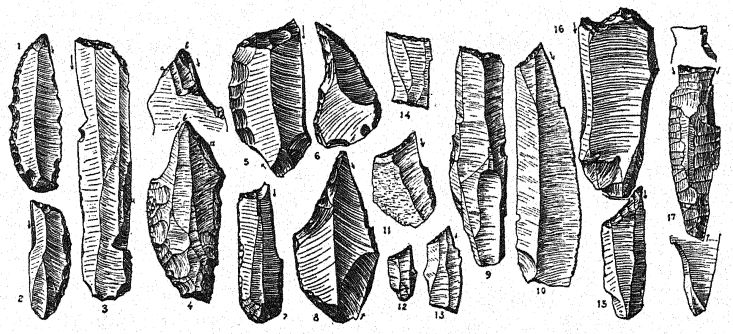

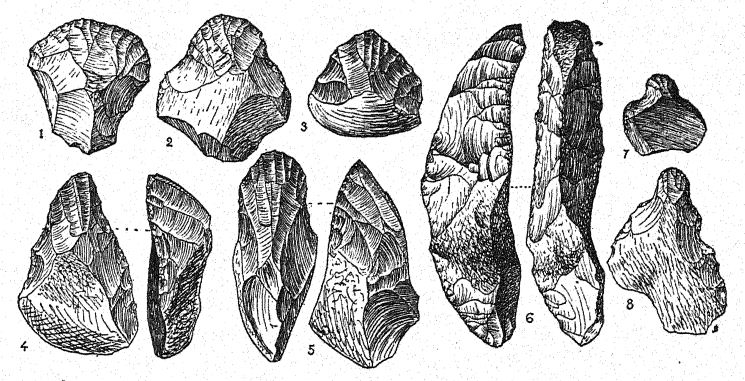

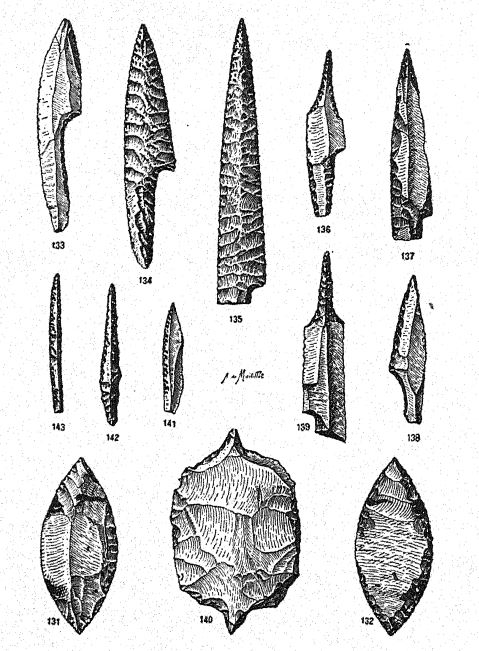

Premièrement, en ce qui concerne la transition avec la culture plus ancienne, il est important de noter que la « retouche aurignacienne » est identique à celle du Moustérien ; cette retouche ne se trouve que sur un seul côté de l’éclat et lui confère un bord court, abrupt et émoussé. Comme nous le verrons, elle est essentiellement différente de celle découverte par les silexiers solutréens et employée à l’époque solutréenne, une technique supérieure qui produisait un bord tranchant et fin, de nombreux outils étant taillés sur les deux côtés. D’autre part, Breuil conclut que l’industrie aurignacienne ancienne ne peut dériver qu’en partie du Moustérien récent et qu’elle est en partie due à l’invasion d’une race dont l’intelligence est bien supérieure à celle des Néandertaliens.

Art.

- Microlithique, microlith.

- Burin, burin (première apparition).

Industriel.

- Coup de poing, main-pierre (rare et dégénéré).

- Pointe, pointe.

- [4:1]Chatelperron (courbé).

- à double pointe.

- Racloir.

- convexe.

- concave.

- droit.

- à double tranchant.

- à triple tranchant.

- Grattoir, outil de rabotage.

- Pergoir, foreuse, tarière.

- Couteau, couteau, lame.

- Enclume, pierre enclume.

- Percuteur, marteau-pilon.

Guerre et poursuite.

- Pointe, pointe.

- Pierre de jet.

- Couteau, couteau, lame.

- Pointe de lance, têtes de lance en os.

L’industrie aurignacienne ancienne pure est visible en Dordogne et dans les Pyrénées, dans les couches de Châtelperron, Germohes, Roche-au-Loup, Haurets et Gargas. La grotte de Gudenushöhle, près de Krems, en Basse-Autriche, présente une phase très primitive de l’Aurignacien ancien. On y a trouvé de nombreux petits silex, semblables à ceux trouvés à Brive par les abbés Bardon et Bouyssonie ; des microlithes similaires se trouvent également à Pair-non-Pair, en Gironde, dans diverses stations de Dordogne et aux grottes de Grimaldi, sur la Côte d’Azur, dans des couches d’âge correspondant.

L’invention principale de cette étape est la « pointe de Châtelperron » (fig. 149), une évolution directe de la pointe courbe de l’Abri Audit (fig. 151) et un type dominant de la culture aurignacienne ancienne. De petits « coups de poing » en forme d’amande sont encore présents à Châtelperron et dans quelques autres localités, mais Breuil suggère qu’il ne s’agit peut-être pas de véritables exemples d’industrie aurignacienne, mais d’outils emportés dans des stations plus anciennes.

L’utilisation d’éclats allongés est une autre caractéristique de cette industrie ancienne, mais la retouche des bords n’est pas comparable à la fine « retouche cannelée » de l’Aurignacien moyen ; les éclats sont encore épais et larges. Nombre de grattoirs sont carénés.

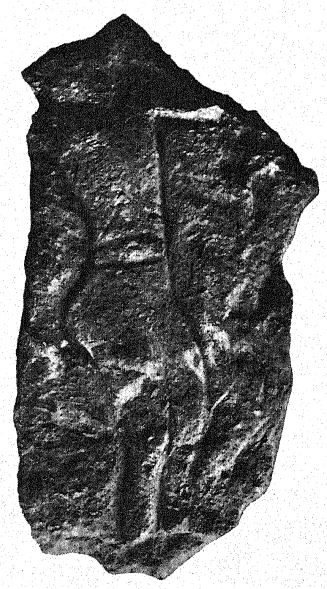

Aux éclats de silex triangulaires et allongés taillés en pointes et en grattoirs de formes s’ajoute un instrument entièrement nouveau : c’est le burin primitif, assez rare au début, mais dont on sait qu’il fut conçu par les artistes de Crô-Magnon pour leurs premières gravures sur pierre (fig. 149).

Une quatrième caractéristique très distinctive de l’Aurignacien ancien est l’utilisation d’une variété d’outils en os et en corne, constitués principalement de pointes de javelot et de forets, ainsi que d’outils grossiers ressemblant à des spatules.

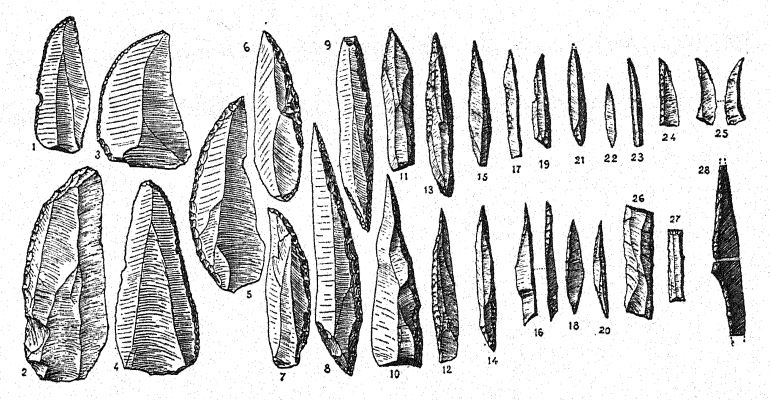

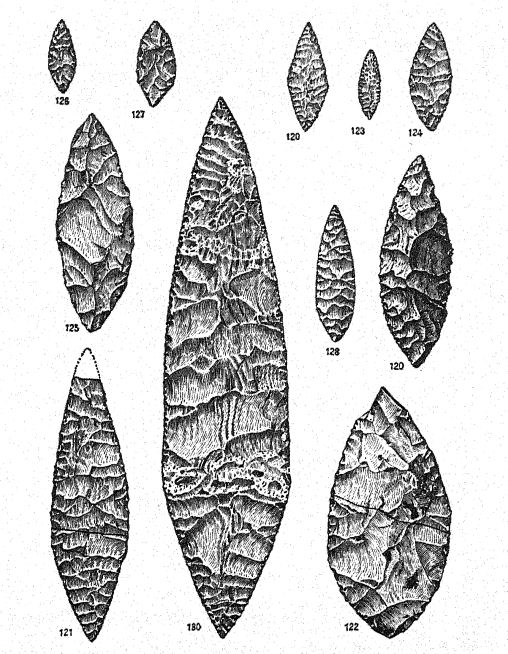

Français À l’Aurignacien moyen, l’industrie des éclats atteint sa perfection de forme et de technique ; les bords des éclats sont façonnés tout autour avec la « retouche rainurée », ce qui donne des formes symétriques telles que les « pointes » ovales à double extrémité, les « pointes » en forme de feuille et les doubles grattoirs ; c’est en fait le point culminant de la « retouche aurignacienne », qui commence ensuite à décliner. La retouche des éclats longs est [ p. 309 ] fine et parallèle, mais jusqu’à présent les éclats eux-mêmes sont généralement épais et lourds, de sorte que leurs extrémités sont, par nécessité, beaucoup plus larges que celles de la mode solutréenne et magdalénienne. L’une des formes les plus caractéristiques de cette industrie de l’Aurignacien moyen est le grattoir caréné à retouche brusquement rainurée (Fig. 150).

Outils d’art.

- Microlithique, microlithe.

- Burin, gravé [5]

- Ciseau, ciseau

- Gravette outil de gravure (première apparition). [5:1]

Nouveaux outils industriels.

- Pointe, pointe (en forme de feuille).

- Grattoir caréné, grattoir caréné. [5:2]

- Percoir, forer, trépaner.

- courbé (première apparition). [5:3]

- Couteau, couteau, lame.

- bords incurvés. [5:4]

- Poinçon, poinçon (os).

Nouveaux instruments de guerre et de chasse.

- Pointe à cran, pointe épaulée (pierre).

- Pointe de sagaie, pointe de javelot (os).

Plus significatif encore, en lien avec le rapide développement artistique de ces peuples, est l’augmentation remarquable du nombre et de la variété des outils de gravure, notamment de nombreux burins courbes. Presque tous les principaux types de burins ont été inventés, et les outils en os sont devenus extrêmement nombreux et variés. À la gravure et au dessin linéaire se sont ajoutés l’art de la sculpture et l’utilisation primitive de la couleur (Breufl, Schmidt, etc.).