[ p. 351 ]

TEMPS MAGDALÉNIEN — CLIMAT ET VIE DES MAMMIFÈRES DE L’EUROPE — COUTUMES ET VIE DES CRO-MAGNONS ; LEUR INDUSTRIE DU SILEX ET DE L’OS ; LEUR RÉPARTITION — DÉVELOPPEMENT DE LEUR ART, GRAVURE, PEINTURE, SCULPTURE — ART DANS LES CAVERNES — APOLOGUE DE L’ART ET DE L’INDUSTRIE MAGDALÉNIEN DES CRO-MAGNONS — DÉCLIN APPARENT DE LA RACE.

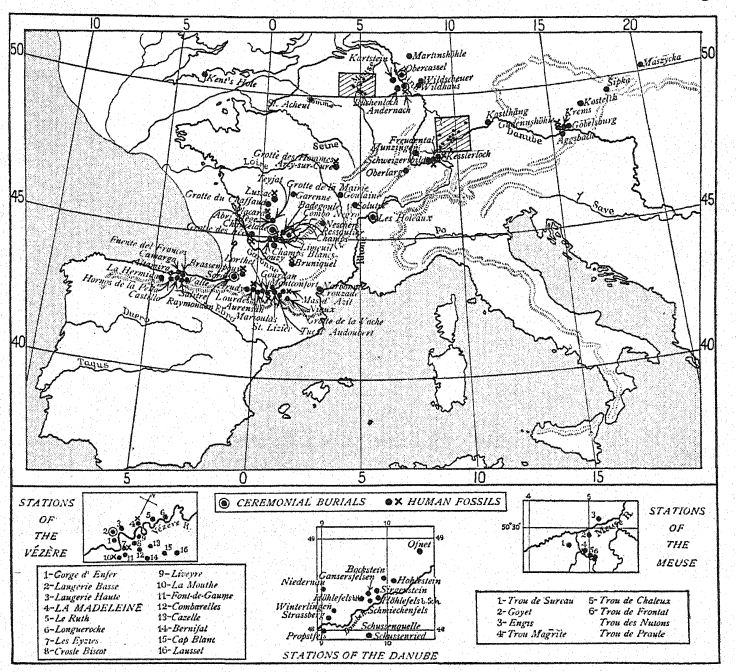

L’époque artistique et industrielle du Magdalénien est de loin la plus connue et la plus fascinante de l’Âge de la Pierre. Cette période marque l’apogée de la civilisation paléolithique ; elle marque le plus haut développement de la race Crô-Magnon, précédant son déclin soudain et sa disparition en tant que type dominant en Europe occidentale. Les hommes de cette époque sont communément appelés les Magdaléniens, d’après la station type de La Madeleine, tout comme les Grecs à leur apogée tiraient leur nom d’Athènes et étaient connus sous le nom d’Athéniens.

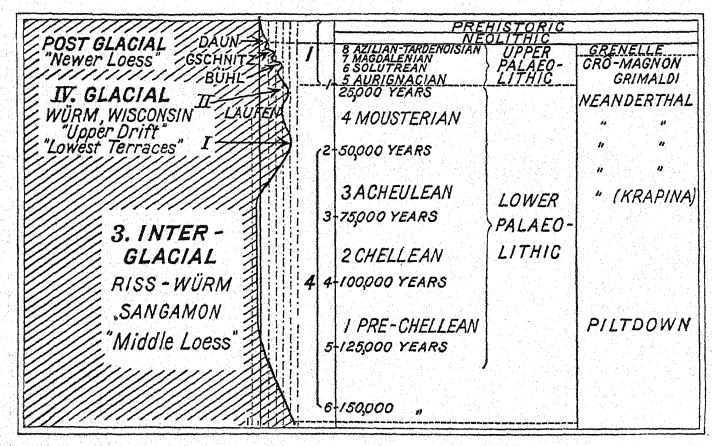

Nous attribuerions la date préhistorique minimale de 16 000 av. J.-C. au début de la culture magdalénienne, et puisque nous avons attribué au début de la culture aurignacienne la date de 25 000 av. J.-C., nous devrions accorder 9 000 ans au développement des industries aurignaciennes et solutréennes en Europe occidentale.

¶ Introduction. Développement industriel et artistique

Français Bien que cette culture soit bien connue, son origine est obscurcie par le fait qu’elle ne montre que peu ou pas de lien avec l’industrie solutréenne précédente, ce qui, comme nous l’avons noté (p. 331), semble être une invasion technique dans l’histoire de l’Europe occidentale et non une partie inhérente de la ligne principale de développement culturel. Ainsi Breuil1 observe qu’il semble que les éléments fondamentaux de la culture aurignacienne supérieure aient contribué par une voie inconnue à constituer le noyau de la civilisation magdalénienne pendant que l’épisode solutréen se déroulait ailleurs. De nouveau, l’art magdalénien ancien présente des ressemblances frappantes avec l’art aurignacien supérieur des Pyrénées, en particulier l’art pariétal, comme le montre la comparaison des gravures aurignaciennes de Gargas avec le Magdalénien ancien de Gombarelles. Français De plus, le même auteur observe que, s’il y a un fait préhistorique certain, c’est que la première culture magdalénienne ne s’est pas développée à partir du Solutréen - que ces Magdaléniens étaient des nouveaux venus dans l’ouest de la France, aussi peu habiles dans l’art de tailler et de retoucher les silex que leurs prédécesseurs l’étaient. On trouve d’anciens foyers magdaléniens dans de nombreuses localités proches des niveaux des industries du Solutréen supérieur avec leurs pointes à cran et leur travail du silex très perfectionné. Pourtant, les Magdaléniens montrent un écart radical par rapport au type de travail du silex solutréen ; tant en Dordogne (Laugerie Haute et Laussel) qu’en Charente (Placard), les éclats de silex sont massifs, lourds, mal sélectionnés, souvent de mauvaise qualité et mal retouchés, parfois presque à la manière éolithique ; en même temps, les silex de hasard, c’est-à-dire les perceurs et les outils de gravure fabriqués à partir d’éclats de forme accidentelle, sont abondants. Pour ces populations, les outils en silex semblent d’une importance secondaire ; bien que très nombreux, ils ne présentent aucune des perfections de la technique solutréenne ; la pointe de lance en feuille de laurier et la pointe de dard à épaulement ont entièrement disparu, mais une grande variété de formes plus petites de gravure et de ciselure sont employées pour façonner les outils en os et en corne. Quel contraste avec les magnifiques silex, si finement retouchés et fabriqués dans des matériaux si soigneusement sélectionnés, découverts dans les mêmes stations, dans les couches du Solutréen moyen et supérieur !

Ainsi, Breuil, toujours prédisposé à croire à une invasion culturelle plutôt qu’à un développement autochtone, privilégie la théorie de l’origine orientale de l’industrie magdalénienne, car elle ne manque ni en Autriche ni en Pologne ; deux sites d’industrie magdalénienne ancienne ont été découverts par Obermaier dans les stations de « loess » d’Autriche, tandis qu’en Pologne russe, la grotte de Maszycka, près d’Ojcow, présente des ouvraisons osseuses semblables à celles trouvées à la grotte de Placard, en Charente, dans les couches succédant directement à la base du Magdalonien. Le fait qu’à proximité des monts Oural on ait également découvert une culture magdalénienne particulière, dont l’origine n’est pas occidentale, nous incite à croire que la culture magdalénienne s’est étendue de l’est vers l’ouest, puis, plus tard, vers la Baltique.

Cette théorie de l’origine orientale de l’industrie magdalénienne doit cependant faire face, premièrement, à la contre-évidence très forte de l’étroite affinité entre l’art aurignacien et l’art magdalénien, que Breuil lui-même a le plus contribué à démontrer ; deuxièmement, à l’identité physique, mentale et surtout artistique de la race Crô-Magnon aux époques aurignacienne et magdalénienne. La récente découverte de deux squelettes de Crô-Magnon ainsi que de deux outils en os sculptés de type magdalénien, à Obercassel, sur le Rhin, relie cet art à cette race et à aucune autre, car, comme nous l’avons remarqué plus haut, un instinct et un talent artistiques ne peuvent se transmettre d’une race à une autre comme la technique d’un artisanat. Breuil2 lui-même a affirmé positivement que tout le développement artistique du Paléolithique supérieur en Europe était l’œuvre d’une seule race : si tel est le cas, cette race ne peut être autre que celle de Crô-Magnon.

Nous devons donc revenir à l’explication proposée dans un chapitre précédent, selon laquelle la technique solutréenne était une intrusion [ p. 354 ] ou une invasion soit apportée par une autre race, soit acquise auprès des artisans d’une race orientale, peut-être celle de Brünn, Brüx et Predmost. La raison pour laquelle l’art de façonner ces pointes de lance, de dard et de flèche solutréennes parfaites a été perdu est très difficile à expliquer, car elles semblent être les instruments de guerre et de chasse les plus efficaces jamais développés par les ouvriers paléolithiques.

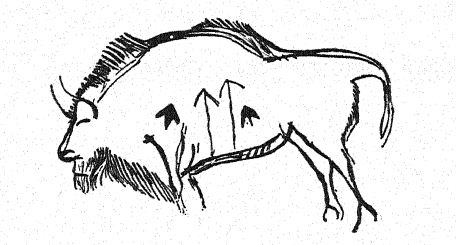

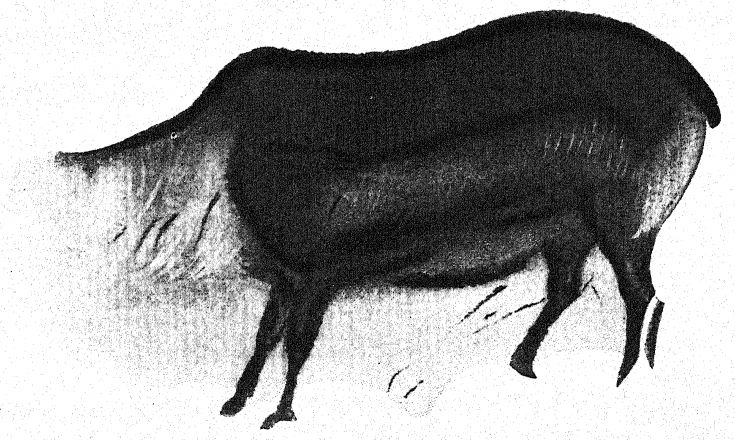

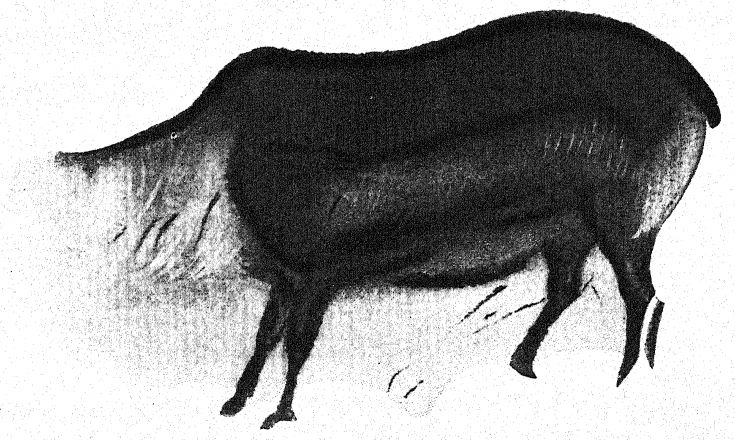

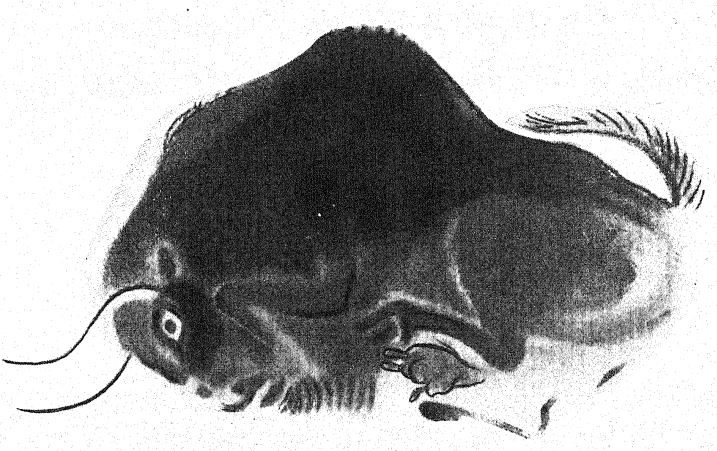

Il est possible, bien que peu probable, que l’arc ait été introduit à cette époque et qu’une pointe de silex moins parfaite, fixée à un fût comme une pointe de flèche et projetée avec une grande vélocité et précision, se soit révélée bien plus efficace que la lance. Les bisons de la grotte de Niaux présentent plusieurs pointes barbelées adhérant aux flancs, et le symbole de la flèche apparaît sur les flancs de nombreux bisons, bovins et autres animaux de chasse dans les dessins magdaléniens. D’après ces dessins et symboles, il semblerait que des armes barbelées aient été utilisées à la chasse, mais aucun silex barbelé n’a été trouvé au Paléolithique, et aucune trace de pointes de flèches barbelées en os n’a été trouvée, ni aucune preuve directe de l’existence de l’arc.

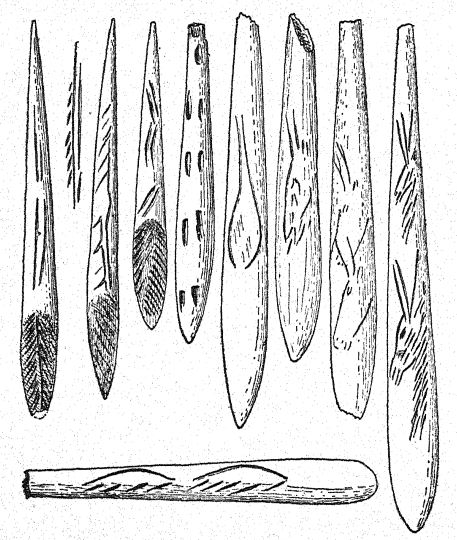

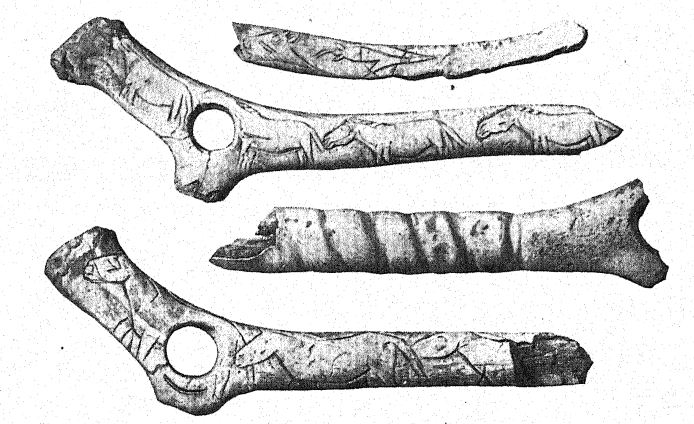

Le déclin du silex est compensé par le développement rapide des outils en os, trait le plus distinctif de l’industrie magdalénienne. À la fin du Solutréen, nous avons noté l’apparition occasionnelle de pointes de javelot en os (sagaies) avec leurs motifs décoratifs ; ceux-ci deviennent beaucoup plus fréquents à l’époque magdalénienne. On les trouve dans les niveaux magdaléniens les plus anciens de la grotte de Placard, en Charente, antérieurs même à l’apparition des prototypes du harpon, dont l’évolution marque clairement les périodes magdaléniennes ancienne, moyenne et tardive. Ces javelots primitifs, décorés de façon caractéristique, se trouvent en Pologne, à la grotte de Kesslerloch et ailleurs en Suisse, dans de nombreuses stations de Dordogne et des Pyrénées du sud de la France, ainsi que dans les monts Cantabriques du nord de l’Espagne.

C’est seulement au-dessus des niveaux où se trouvent les premiers types de pointes de javelot que l’on trouve les harpons rudimentaires typiques du Magdalénien ancien. La découverte du harpon en os comme moyen de pêche marque un ajout important à l’approvisionnement alimentaire, qui fut apparemment suivi d’un déclin de la chasse. Plus tard, au javelot, à la lance et au harpon s’ajoute le propulseur, qui se répand progressivement dans toute l’Europe occidentale, où l’évolution de ces outils en os et de la décoration dont ils sont richement ornés permet également à l’archéologue expérimenté d’établir des subdivisions correspondantes de l’époque magdalénienne.

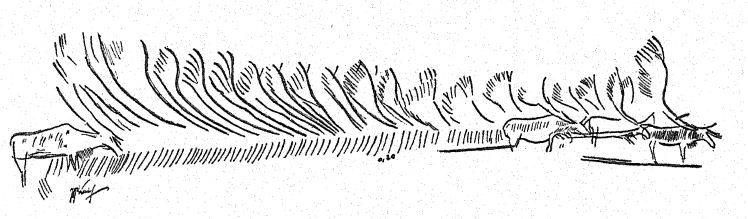

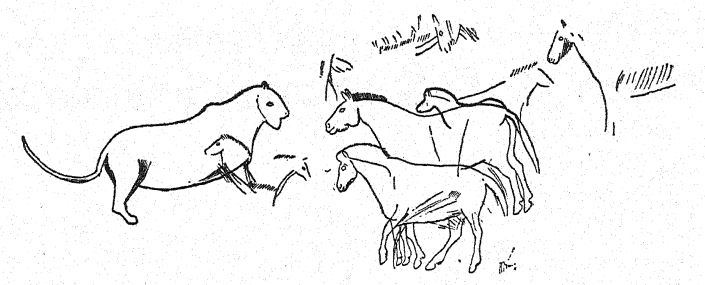

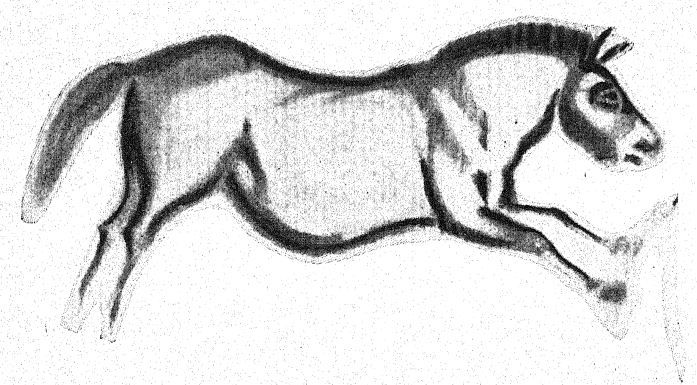

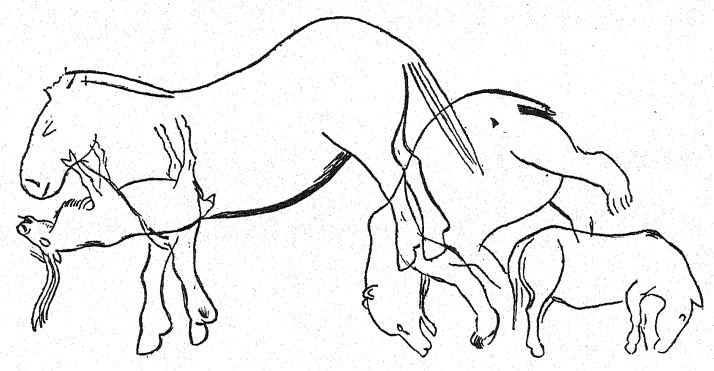

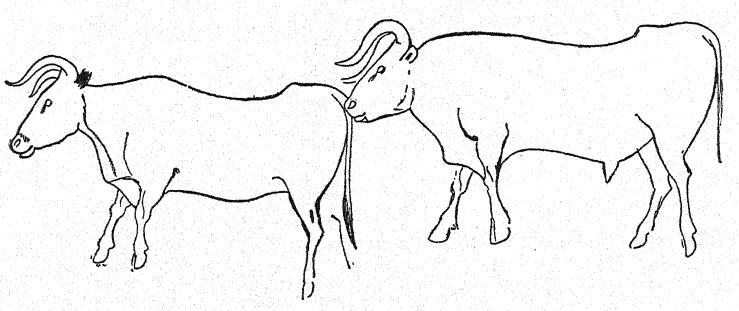

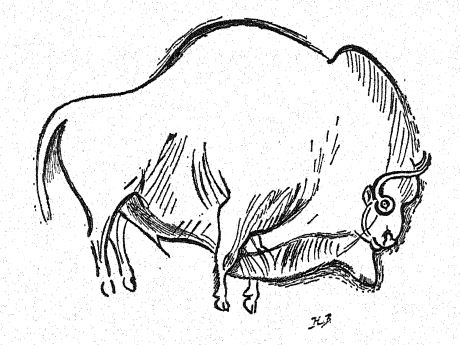

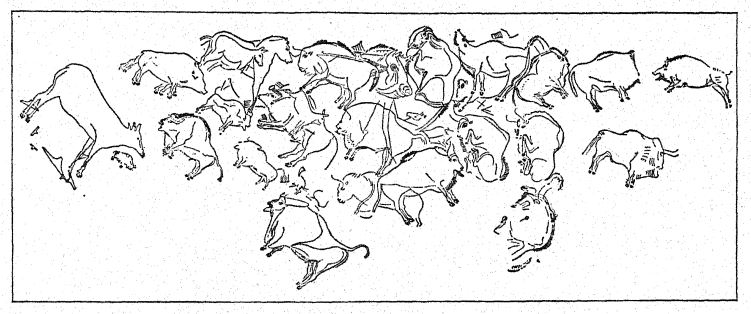

Du caractère uniforme de l’art paléolithique dans ses formes les plus élevées de gravure, de peinture et de sculpture animalière, nous pouvons déduire l’unité probable de la race de Crô-Magnon, en particulier dans toute l’Europe occidentale. Au Magdalénien, diverses branches de l’art ont atteint leur apogée et ont été l’aboutissement d’un mouvement commencé au début de l’Aurignacien. L’artiste, dont la vie l’a mis en contact étroit avec la nature et qui a manifestement suivi les mouvements des animaux individuels et des troupeaux pendant des heures, a rendu ses observations de la manière la plus réaliste. Parmi les animaux représentés figurent le bison, le mammouth, le cheval sauvage, le renne, le bœuf sauvage, le cerf et le rhinocéros ; les représentations du bouquetin, du loup et du sanglier sont moins fréquentes, et il y a relativement peu de représentations de poissons ou de toute forme de vie végétale ; Les bêtes de proie les plus nobles, comme le lion et l’ours, sont souvent représentées, mais il n’existe aucune figure de la hyène furtive, qui était à cette époque un animal rare, voire presque éteint. Si de nombreuses figures présentent une réelle valeur artistique et atteignent un haut niveau, d’autres sont des tentatives plus ou moins grossières ; la composition de figures ou de groupes d’animaux est rarement entreprise.

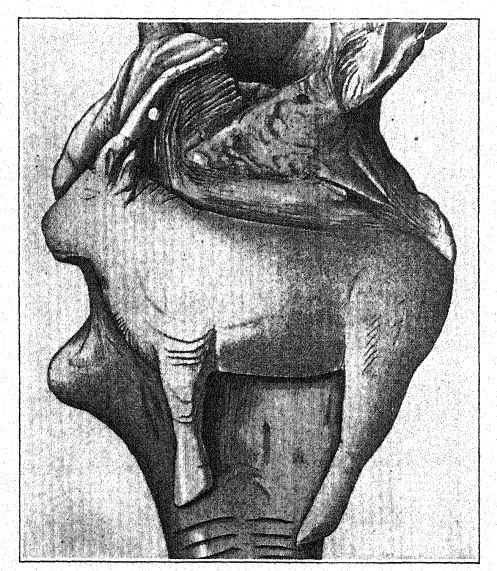

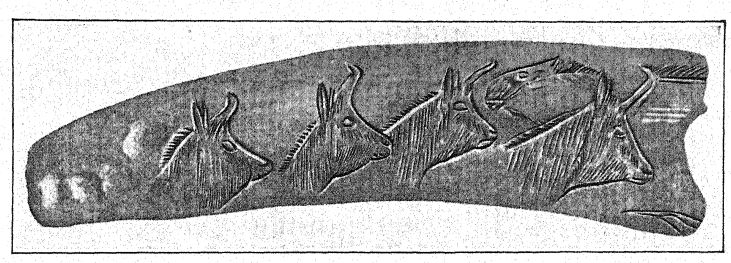

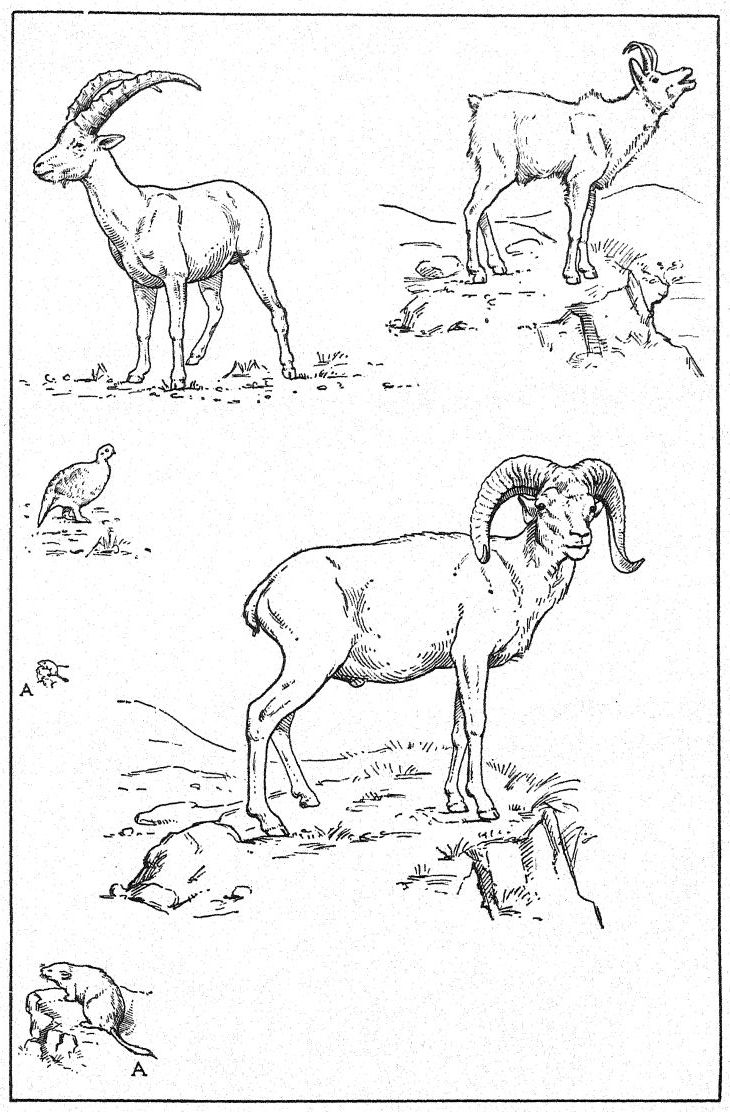

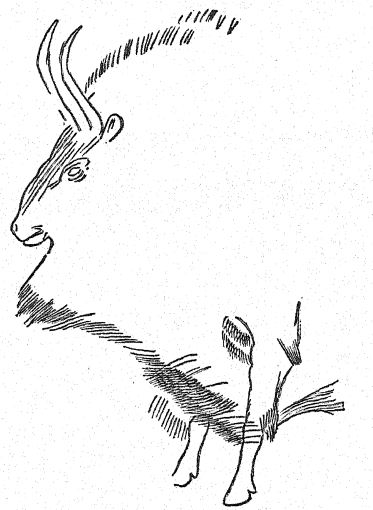

Le sens artistique de ces peuples se manifeste également dans la décoration de leurs ustensiles domestiques et de leurs armes de chasse. Ici, les petits animaux de chasse, le saïga, le bouquetin et le chamois, sont exécutés avec une main sûre. La sculpture animalière de grande taille, qui débute au Solutréen, se poursuit et atteint son apogée au début du Magdalénien. C’est à cette époque que la sculpture décorative apparaît et s’étend jusqu’au Magdalénien moyen et récent. Ces dernières divisions se distinguent également par la réapparition de figurines humaines, nues, comme à l’Aurignacien, et parfois plus graciles. Il semble ainsi que l’esprit artistique, plus ou moins endormi au Solutréen, ait retrouvé un second souffle.

[ p. 358 ]

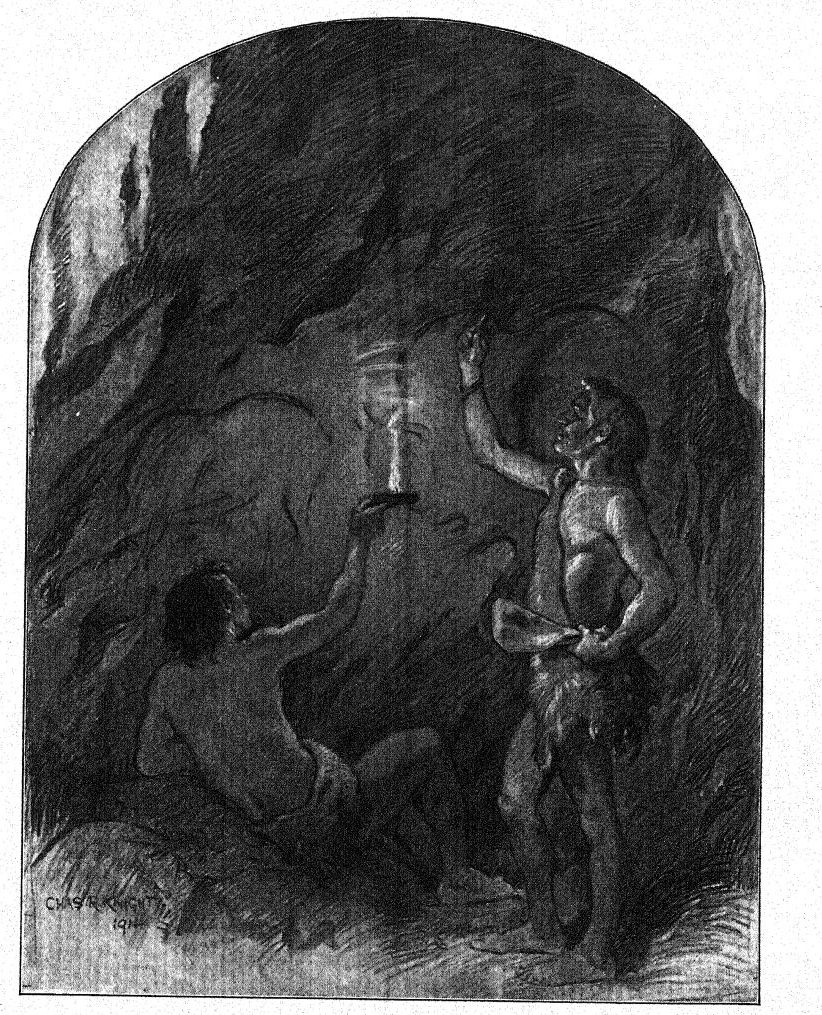

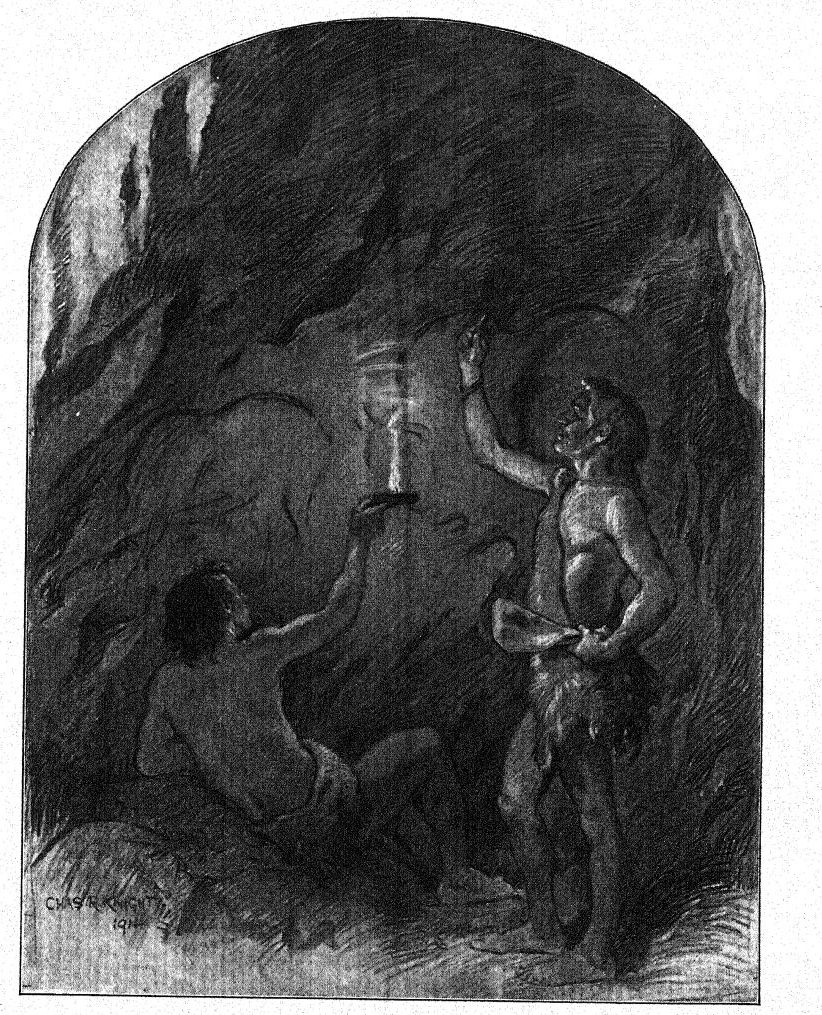

La diversité des industries témoigne de l’existence d’une race dotée d’esprits observateurs et créatifs, dont les deux principaux moteurs semblent avoir été la chasse et la poursuite de l’art. Les silex magdaléniens sont façonnés d’une manière quelque peu différente de ceux du Solutréen : de longs éclats fins, ou « lames », peu ou pas retouchés, sont fréquents, et pour d’autres instruments, le travail semble être poussé jusqu’au point où le silex remplit sa fonction. Aucune tentative n’est faite pour atteindre une symétrie parfaite. Ainsi, l’ancienne impulsion technique de l’industrie du silex semble bien moindre que celle des fabricants de silex du Solutréen, tandis qu’une nouvelle impulsion technique se manifeste dans plusieurs branches de l’art : armes et ustensiles sont sculptés en ivoire, en corne de renne et en os, et la sculpture et la gravure sur os et ivoire sont largement développées. Nous constatons que ces gens commencent à utiliser les murs de cavernes sombres et mystérieuses pour leurs dessins et peintures, qui témoignent d’une profonde appréciation pour la perfection de la forme animale, représentée par eux dans des attitudes très réalistes.

On peut en déduire qu’il existait une organisation tribale, et il a été suggéré que certains instruments inexpliqués en corne de renne, souvent magnifiquement sculptés et connus sous le nom de « bâtons de commandement », étaient des insignes d’autorité portés par les chefs.

Il ne fait guère de doute que les diversités de tempéraments, de talents et de prédispositions actuelles prévalaient alors, et qu’elles tendaient à différencier la société en chefs, prêtres et guérisseurs, chasseurs de gros gibier et pêcheurs, façonneurs de silex et de peaux, fabricants de vêtements et de chaussures, fabricants d’ornements, graveurs, sculpteurs sur bois, os, ivoire et pierre, et artistes de la couleur et du pinceau. Dans leur travail artistique, du moins, ces gens étaient animés d’un sens irrésistible de la vérité, et on ne peut leur nier un profond sens de la beauté.

Il est probable qu’un sentiment d’émerveillement face aux forces de la nature était lié au développement d’un sentiment religieux. Dans quelle mesure leur travail artistique dans les cavernes exprimait-il un tel sentiment et dans quelle mesure il était le fruit d’une impulsion purement artistique ? Ces questions méritent une étude approfondie. Il ne fait aucun doute que la curiosité qui les conduisit dans les profondeurs et les recoins dangereux des cavernes s’accompagnait d’un sentiment accru de crainte respectueuse et peut-être d’un sentiment que nous pouvons considérer comme plus ou moins religieux. Nous pouvons nous attarder un instant sur ce problème très intéressant de l’origine de la religion à l’âge de pierre, afin que le lecteur puisse en juger par lui-même à la lecture des récits ultérieurs sur l’art magdalénien.

« Le phénomène religieux », observe James3, « s’est révélé consister partout, et à tous ses stades, dans la conscience qu’ont les individus d’une relation entre eux et des puissances supérieures auxquelles ils se sentent liés. Cette relation est perçue sur le moment comme étant à la fois active et mutuelle. […] Les dieux auxquels nous croyons – qu’ils soient le fait de simples sauvages ou d’hommes intellectuellement disciplinés – s’accordent pour reconnaître les appels personnels. […] Contraindre les puissances spirituelles, ou les rallier à notre cause, a été, pendant d’immenses périodes, le seul objectif majeur de nos relations avec le monde naturel. »

[ p. 360 ]

L’étude de cette race, à notre avis, suggère une phase encore plus ancienne du développement de la pensée religieuse que celle envisagée par James, à savoir une phase où les merveilles de la nature, dans leurs diverses manifestations, commencent à éveiller dans l’esprit primitif le désir d’une explication de ces phénomènes, et où l’on tente de rechercher cette cause dans une vague puissance surnaturelle sous-jacente à ces événements autrement inexplicables, cause à laquelle l’esprit humain primitif commence à faire appel. Selon certains anthropologues[1], cette force prodigieuse peut être personnelle, comme les dieux d’Homère, ou impersonnelle, comme le Mana des Mélanésiens ou le Manitou des Indiens d’Amérique du Nord. Elle peut impressionner un individu lorsqu’il est dans un état d’esprit approprié et, par la magie ou la propitiation, être mise en relation avec ses fins individuelles. La magie et la religion appartiennent conjointement au surnaturel, par opposition au monde quotidien du sauvage.

Nous avons déjà constaté, grâce aux sépultures, que ces peuples croyaient apparemment à la préparation des corps des morts pour une existence future. La mesure dans laquelle ces croyances et ce sentiment votif de propitiation, pour la protection et le succès de la chasse, sont révélés par l’art des cavernes, doit être évaluée en fonction de leur vie et de leurs efforts productifs, de leurs sépultures associées à des offrandes d’outils et de nourriture, et de leur art.

¶ Les trois cycles climatiques du Magdalénien

La culture des Crô-Magnons fut sans doute influencée par les conditions climatiques changeantes de l’époque magdalénienne, qui furent très variées, de sorte que l’on peut tracer trois lignes parallèles de développement : celle du milieu, comme l’indiquent le climat et les formes de vie animale, celle de l’industrie, et celle de l’art.

Français L’ensemble du cycle climatique, biologique et industriel dont le Magdalénien marque la conclusion a été présenté au chapitre IV (p. 281). Après une très longue période de climat froid et quelque peu aride suivant la quatrième glaciation, il semblerait que l’Europe occidentale du début du Magdalénien ait de nouveau connu une phase de froid et d’humidité croissants, accompagnée d’une nouvelle avancée des glaciers dans la région alpine, en Scandinavie et en Grande-Bretagne. C’est ce qu’on appelle la phase Bühl dans les Alpes, au cours de laquelle la limite des neiges est descendue de 2 700 pieds sous son niveau actuel et les grands glaciers ont poussé le long des rives sud du lac des Quatre-Cantons une série de nouvelles moraines recouvrant nettement celles de la quatrième glaciation. Une autre indication de la baisse de température et de l’augmentation de l’humidité dans la même région géographique se trouve dans le retour des lemmings arctiques des toundras du nord ; ces migrants ont laissé leurs restes dans plusieurs des grandes grottes au nord des Alpes, notamment à Schweizersbild et à Kesslerloch, composant ce que l’on appelle la couche supérieure des rongeurs, à laquelle sont associés les outils et objets d’art du stade culturel magdalénien ancien.

Nous avons adopté l’estimation minimale de 25 000 ans depuis la quatrième glaciation, mais Heim^ a estimé que l’événement préhistorique beaucoup plus récent de l’avancée de cette glaciation mineure de Bühl a commencé il y a au moins 24 000 ans, qu’il s’est étendu sur une très longue période de temps, et que les moraines de Bühl dans le lac des Quatre-Cantons ont au moins 16 000 ans.

Les trois changements climatiques de l’époque magdalénienne sont donc les suivants :

Premièrement, l’étape postglaciaire de Bühl dans les Alpes, qui correspond à ce que Geikie a appelé la cinquième époque glaciaire, ou Turbarien inférieur, en Écosse ; car il croit qu’une rechute vers des conditions froides dans le nord de la Grande-Bretagne s’est accompagnée d’un affaissement partiel des terres côtières, que des champs de neige sont réapparus, que des glaciers considérables ont descendu les vallées montagneuses et ont même atteint la mer. À cette époque, la flore alpine arctique d’Écosse est également descendue à moins de 150 pieds du niveau de la mer. Le résultat de cette nouvelle ou cinquième glaciation en [ p. 362 ] Europe occidentale a été l’avènement de la grande vague de vie de la toundra et la descente vers les plaines de toutes les formes de vie alpine.

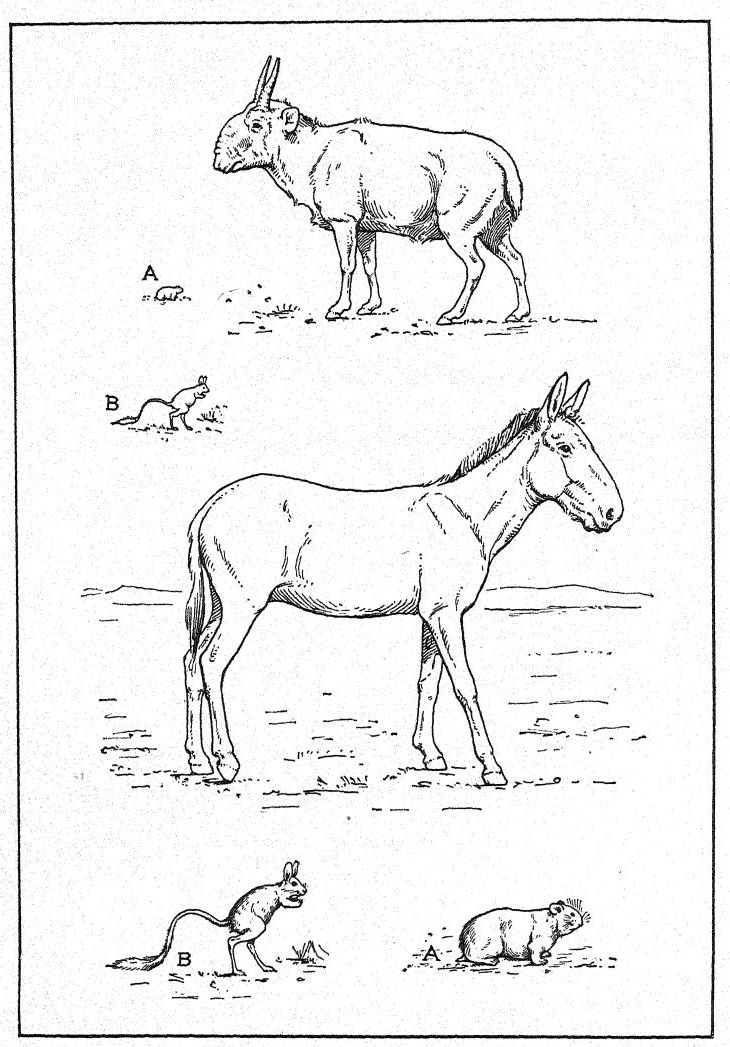

Deuxièmement, il semblerait qu’au Magdalénien moyen, après l’avancée de Bühl, les glaciers se soient temporairement retirés et que, durant cette période, la vie des steppes d’Asie occidentale et d’Europe orientale se soit propagée pour la première fois sur l’Europe occidentale, notamment avec des animaux comme la gerboise et l’antilope saïga, le pika nain et le hamster des steppes. La corrélation est très hasardeuse, mais ce retrait glaciaire pourrait correspondre au Forestien supérieur, ou cinquième stade interglaciaire en Écosse, décrit par Geikie, stade qu’il mentionne comme marqué par l’élévation de la côte écossaise et le retrait de la mer au-delà des côtes actuelles ; des changements géographiques qui s’accompagnèrent de la disparition des neiges et des glaces pérennes, et du retour de conditions plus clémentes. La faune de la toundra prédominait encore ; un animal arctique typique, le bœuf musqué, errait aussi loin au sud que la Dordogne et les [ p. 363 ] Pyrénées, et devint l’un des objets de chasse. Durant ce que l’on appelle le Magdalénien moyen ou « complet », les faunes de la toundra, de la steppe, des Alpes, des forêts et des prairies se répandirent dans les plaines et les vallées de toute l’Europe occidentale.

Troisièmement, la deuxième avancée postglaciaire, connue sous le nom d’étape de Gschnitz dans la région alpine, semble avoir été contemporaine de la fin de la culture magdalénienne. Ce fut le dernier grand effort des champs de glace pour conquérir l’Europe occidentale, et dans la région alpine, la limite des neiges s’abaissa de 350 mètres sous les niveaux actuels ; elle marqua la fin de la longue période climatique froide qui avait favorisé la présence du renne, du mammouth laineux et du rhinocéros laineux en Europe occidentale, ainsi que la fin de l’« Époque du Renne » de Lartet. De plus, dans le nord de la Grande-Bretagne, Geikie observe un Turbarien supérieur ou sixième époque glaciaire, accompagné d’un affaissement partiel de la côte écossaise et du retour d’un climat froid et humide ; l’existence de glaciers de neige n’est attestée que sur les hautes montagnes. L’étape Gschnitz marque la fin des conditions glaciaires en Europe, le retrait de la faune de la toundra et de la steppe et la prédominance de l’environnement et de la vie des forêts et des prairies.

Dans les Alpes, il y eut cependant encore un effort final des glaciers, connu sous le nom d’étape Daun, qui, croit-on, correspond largement à la période de l’industrie azilienne-tardenoisienne et à une condition climatique en Europe favorable à la propagation de la vie forestière et des prairies eurasiennes.

La clé de cette grande chronologie préhistorique se trouve dans la paléontologie. Les rongeurs de la toundra arctique, en particulier, sont les plus précieux chronométreurs ; selon Schmidt5, il ne fait aucun doute que la Couche Supérieure des Rongeurs, composée des animaux de la seconde invasion des toundras arctiques, correspond, d’une part, au début de l’industrie magdalénienne et, d’autre part, à la nouvelle avancée glaciaire dans la région alpine, connue sous le nom d’étage Bühl, et probablement aussi à celle du nord. La Couche Supérieure des Rongeurs de l’époque magdalénienne se trouve dans la succession remarquablement complète [ p. 364 ] des dépôts des stations de Schweizersbild et de Kesslerloch, qui sont plus récentes dans le temps que les « basse terrasse » bordant le Rhin voisin. Les animaux fossiles prouvent qu’après le froid extrême du Magdalénien ancien, la faune de la toundra a progressivement cédé la place à une faune steppique largement répandue. Le long du Rhin et du Danube, les lemmings rayés deviennent moins fréquents ; les gerboises, les hamsters et les sousliks des steppes deviennent plus abondants. Des changements exactement similaires sont observés en Dordogne. À Longueroche, sur la Vézère, on trouve pour la première fois en Europe occidentale de grands nombres de lapins (Lepus cuniculus) ; de nombreux baxts (Lepus timidus) sont également observés à la station type de La Madeleine, en particulier dans les couches culturelles les plus hautes et les plus basses. Ces petits lapins provenaient probablement de la région méditerranéenne et dénotent une légère élévation de température. Mais ce n’est que dans les couches magdaléniennes les plus élevées que la vie animale de l’Europe occidentale commence à se rapprocher de celle des temps récents, à savoir celle des faunes préhistoriques des forêts et des prairies.

¶ La vie des mammifères à l’époque magdalénienne

Il est donc très important de garder à l’esprit qu’au Magdalénien, il y avait à la fois des périodes froides et humides, propices à la vie dans la toundra, et des périodes froides et arides, propices à la vie dans la steppe. C’est dans ces dernières que se sont déposées les nappes de « loess supérieur ».

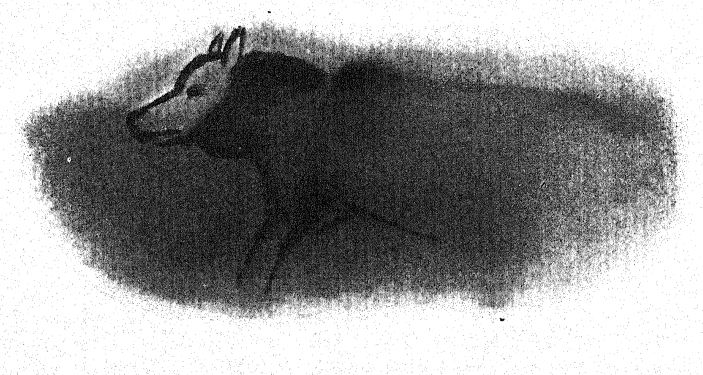

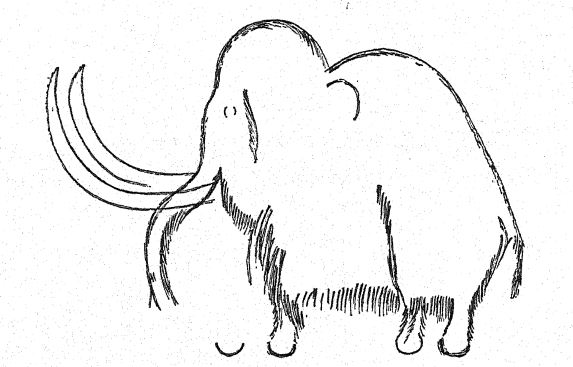

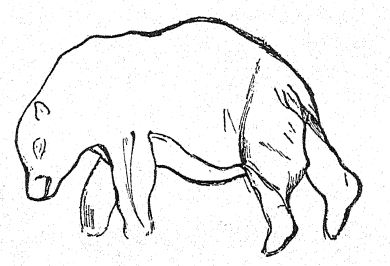

La vie des mammifères du Magdalénien présente un intérêt non seulement en lien avec le climat et l’environnement de la race de Crô-Magnon, mais aussi avec le développement de son industrie et surtout de son art. Il est remarquable que les formes imposantes de la vie animale, le mammouth parmi la faune de la toundra et le bison parmi la faune des prairies, aient fait forte impression et aient été les sujets favoris des dessinateurs et des coloristes ; mais l’œil était également sensible à la beauté du renne, du cerf et du cheval, ainsi qu’à la grâce du chamois. Les artistes et les sculpteurs ont conservé l’apparence extérieure de plus de trente formes de ce merveilleux assemblage de mammifères, qui concordent parfaitement avec les fossiles conservés dans les foyers des grottes et des abris, et avec les dépôts accumulés par les bêtes et les oiseaux de proie dans les cavernes inhabitées.

Aucun artiste n’a jamais eu sous les yeux, à la même époque et dans le même pays, un panorama aussi merveilleux de la vie animale que celui observé par les Crô-Magnon. Leurs représentations, en dessin, gravure, peinture et sculpture, nous offrent un aperçu d’une grande partie de la vie de cette époque, y compris son contingent de formes des toundras, des steppes, des sommets alpins, des forêts et prairies eurasiennes, ainsi que du seul représentant survivant de la faune asiatique, le lion.

Les peintures et dessins de Dordogne représentent principalement le mammouth, le renne, le rhinocéros, le bison, le cheval, le bétail sauvage, le cerf, le bouquetin, le lion et l’ours. Les cavernes des Pyrénées, dans le sud de la France, présentent principalement des bisons, des chevaux, des cerfs, du bétail sauvage, du bouquetin et du chamois ; le renne et le mammouth sont relativement rares, et dans certains cas, totalement absents de l’art pariétal ; ceci est singulier car dans les Pyrénées, le renne constituait la principale nourriture des auteurs des dessins et des fresques. Dans les grottes des monts Cantabriques, les représentations du renne sont totalement absentes, tandis que la biche et le cerf du cerf sont fréquemment représentés ; on ne trouve que quelques représentations du phalène et une de l’ours des cavernes. Dans les dessins de l’est de l’Espagne, les cerfs et les bovins sauvages sont abondamment représentés, et il existe sans aucun doute une représentation de l’élan à Alpera.

En ce qui concerne les sources de cette grande faune, nous avons observé qu’à la fin de l’Aurignacien et au Solutréen, à Predmost, en Moravie et ailleurs, la faune des steppes n’était pas richement représentée en Europe occidentale, car elle ne comprenait que le cheval des steppes et l’âne sauvage d’Asie ou kiang ; que la toundra contemporaine manquait de deux des formes les plus petites mais les plus caractéristiques, les lemmings à bandes et les lemmings Obi, bien que toutes les grandes formes de la toundra soient encore répandues et librement mêlées à la vie des forêts et des prairies ; et que les prédateurs de ces mammifères herbivores étaient les lions et les hyènes d’Asie survivants.

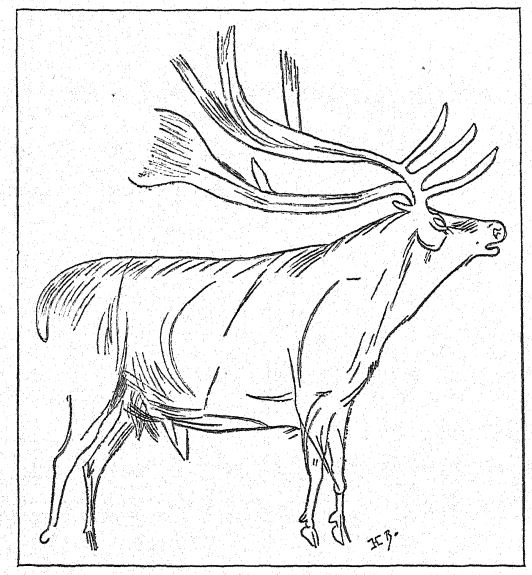

Les phases fauniques successives du Magdalénien, commençant par la période froide et humide précoce ou toundra, ont été déterminées avec une précision remarquable par Schmidt à partir des restes animaux retrouvés associés aux cultures du Magdalénien inférieur, moyen et supérieur dans les dépôts de grottes et de cavernes du nord de la Suisse, du Rhin supérieur et du Danube supérieur. Cette région manquait de certains des animaux caractéristiques observés en Dordogne, mais ces précieux documents montrent que, tout au long de la période du Magdalénien, s’étendant probablement sur plusieurs milliers d’années, les forêts, les prairies et les bords des rivières d’Europe occidentale ont conservé l’intégralité de la faune forestière et de prairie existante, ou plutôt préhistorique. Le cerf royal, ou cerf élaphe (Cervus elaphus), n’était plus accompagné du cerf géant (Megaceros), qui aurait quitté cette région d’Europe à l’époque aurignacienne, mais le maral ou cerf de Perse (Cervus maral) apparaît occasionnellement ; le cerf et le chevreuil (Capreolus) étaient particulièrement abondants dans le sud-ouest de l’Europe et dans les monts Cantabriques du nord de l’Espagne, où le cerf devint le sujet favori des artistes magdaléniens en même temps que le renne l’était en Dordogne. Dans les forêts, on trouvait également l’ours brun, le lynx, le blaireau, la martre et dans les ruisseaux le castor ; les écureuils arboricoles (Sciurus [ p. 368 ] vulgaris) apparaissent pour la première fois ; et en Dordogne, les lapins et les lièvres deviennent nombreux. Parmi les oiseaux, nous observons le tétras et le corbeau. Le sanglier (Sus scrofa ferus) était occasionnellement trouvé dans la région du Danube et du Rhin, mais abondait dans le sud-ouest de l’Europe et les Pyrénées. Les deux formes dominantes de vie des prairies survivant depuis le début du Pléistocène et largement réparties dans tout le Magdalénien sont le bison (B. priscus) et le bétail sauvage (Bos primigenius) ; de ces animaux, le bison semble avoir été le plus rustique et recherchant une aire de répartition plus septentrionale, tandis que l’urus était extrêmement abondant dans le sud-ouest de la France et les Pyrénées.

Sujets d’art préférés

La vie dans la toundra.

- Mammouth.

- Rhinocéros laineux. Renne.

- Bœuf musqué.

La vie dans les steppes.

- Cheval des steppes.

- Antilope saïga.

- Âne sauvage, kiang.

La vie asiatique.

- Lion.

- Cheval du désert.

La vie alpine.

- Bouquetin.

- Chamois.

La vie dans les prés.

- Bison.

- Bovins sauvages.

La vie en forêt.

- Cerf élaphe, cerf.

- Cheval de forêt.

- Ours des cavernes.

- Loup.

- Renard.

- Sanglier.

- Élan.

- Daim.

La vie marine.

- Joint.

Reptiles, oiseaux, poissons.

- (Rarement représenté.)

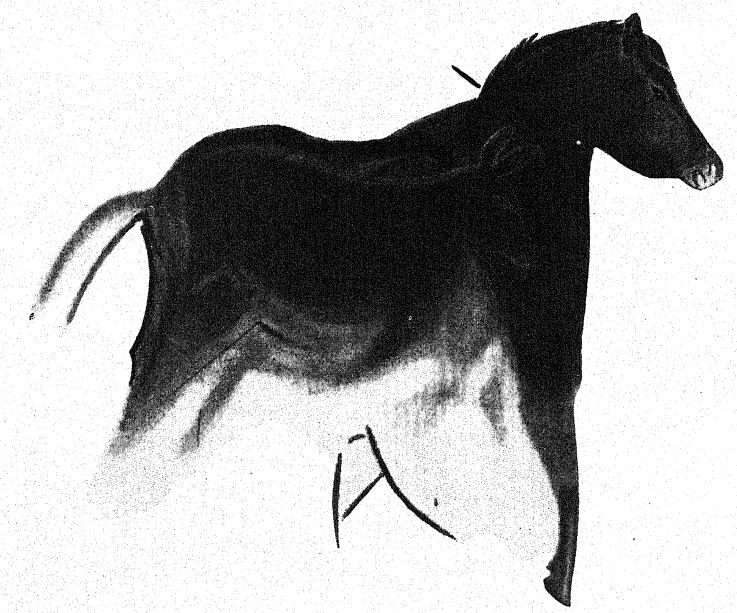

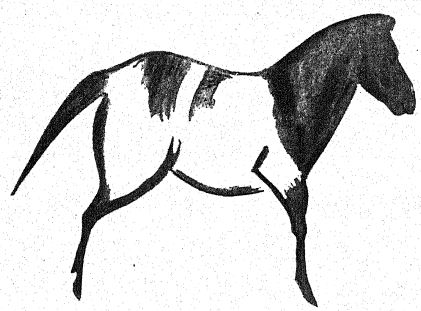

En ce qui concerne l’art, la forme majestueuse du bison semble [ p. 369 ] frapper l’imagination de l’artiste plus que les silhouettes moins imposantes du bétail sauvage ; il y a peut-être cinquante dessins du bison pour un seul des Bos. Parmi la vie des forêts et des prairies, non reconnue dans les restes fossiles, mais clairement distinguée dans l’œuvre des artistes, se trouvent deux types de chevaux : le cheval des forêts ou nordique, apparenté au cheval du nord ou de trait, et le petit cheval des plateaux ou du désert (E. caballus celticus), apparenté à l’Arabe. Avec la vie des forêts, il faut également compter l’ours des cavernes (Ursus spelaeus) du sud-ouest de l’Europe et l’élan (Alces), indiqué par les artistes de l’époque aurignacienne comme présent dans les Pyrénées cantabriques.

C’est toute la faune eurasienne des forêts et des prairies qui a survécu à toutes les vicissitudes climatiques du Pléistocène et qui est la seule à être restée en Europe occidentale jusqu’à la fin de la culture du Paléolithique supérieur et jusqu’à la période d’arrivée de la race néolithique.

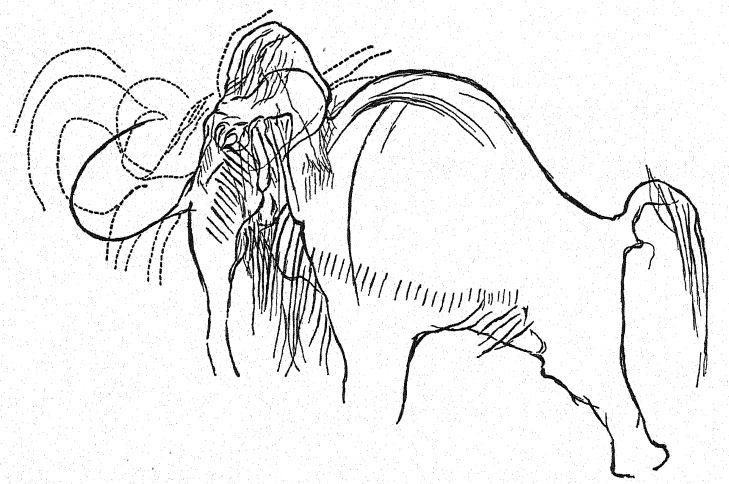

La descente des mammifères alpins européens et asiatiques vers les basses collines et vallées est l’un des épisodes les plus marquants de l’époque magdalénienne. L’argali (Ovis argaloides) d’Asie occidentale était déjà apparu dans la région du Danube supérieur à l’Aurignacien ; il est remplacé à l’époque magdalénienne par le bouquetin (Ibex priscus) et par le chamois, qui descendent le long des versants septentrionaux des Alpes et des Pyrénées et comptent parmi les sujets les plus prisés des artistes magdaléniens, notamment dans l’art mobile en ivoire et en os, et dans la décoration de leurs propulseurs et bâtons de commandement. Des montagnes viennent également les pikas ou lièvres sans queue (Lagomys pusillus), la marmotte alpine (Arctomys marmotta), le campagnol alpin (Arvicola nivalis) et le lagopède alpin (Lagopus alpinus).

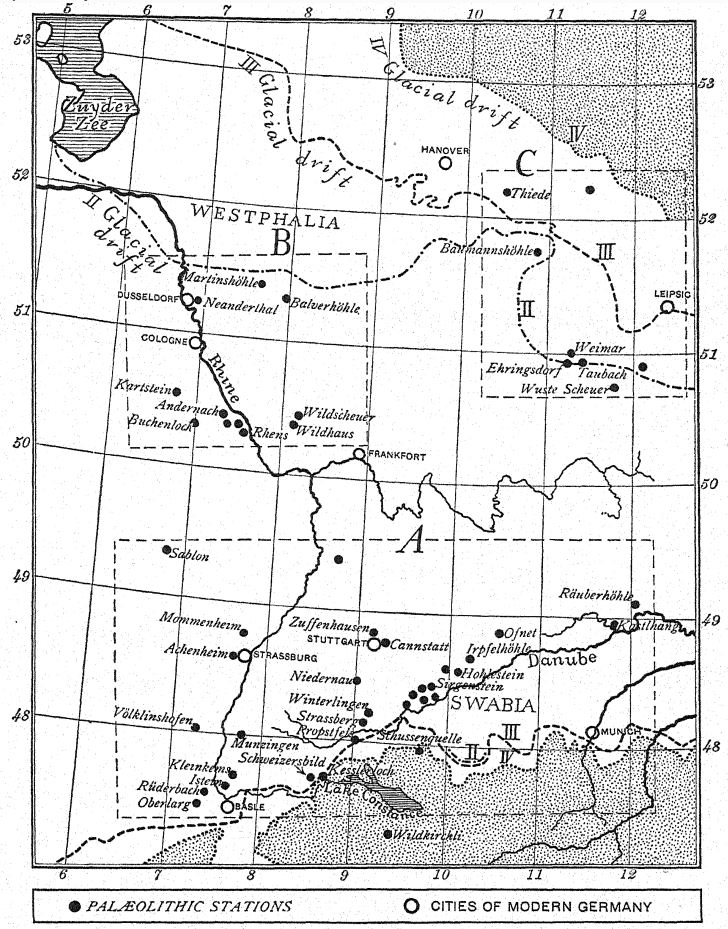

¶ Le climat de la toundra au début du Magdalénien

Au cours de la première période froide et humide, la pleine vague de vie de la toundra arctique est apparue dans toute la région située entre les glaciers alpins et scandinaves, lors de la nouvelle descente des champs de glace ; ce fut l’étape timdra du Magdalénien ancien, accompagnant l’avancée de Bühl. Aux stations de Thaingen, Schweizersbild, Kastlhang et Niedernau, apparaît le bœuf musqué, ainsi que le mammouth laineux, le rhinocéros laineux et le renne. La découverte de la grotte de Kastlhang, une station de chasse au renne dans l’Altmuhltale en Bavière®, comble ce qui a longtemps été une lacune dans la répartition géographique du Magdalénien ancien. Les principaux objets de chasse étaient ici le renne, le cheval sauvage, le lièvre arctique et le lagopède ; le cerf royal est très rare et le bison est totalement absent ; La faune présente un caractère arctique marqué par la présence du lemming rayé, du carcajou arctique et du renard arctique. De cette région, le bœuf musqué a migré loin vers le sud-ouest, atteignant les pentes nord des Pyrénées. À la même époque, le tétras arctique, le cygne siffleur et d’autres oiseaux nordiques ont pénétré dans la région du Rhin et du Danube. Mais les indicateurs les plus sûrs d’un climat de toundra froide prévalant pendant la période de l’avancée de Bühl sont le lemming rayé (Myodes torquatus) et le lemming d’Obi (Myodes obensis), que l’on trouve dans les mêmes gisements que le lièvre arctique, le renne et le mammouth laineux, mêlés aux outils de l’industrie du Magdalénien ancien, aux stations de Sirgenstein, Wildscheuer et Ofnet, le long du Danube supérieur et moyen. On y trouve également l’hermine et le carcajou arctique ; en fait, presque toutes les formes caractéristiques de la vie dans la toundra [ p. 371 ] [ p. 372 ] sauf l’ours polaire, qui ne pénètre dans les toundras du nord qu’en été.

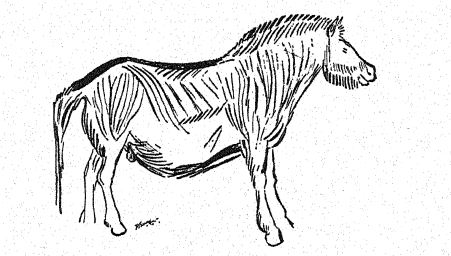

Les régions des Alpes du Nord bordant les grands glaciers des avancées de Bühl et de Gschnitz étaient des étendues rocheuses arides, et les vallées et plateaux désormais libres de glace devinrent des toundras, où les marais alternaient avec des parcelles de saules polaires et de sapins à feuilles étroites, tandis que d’autres zones étaient couvertes de bouleaux bas et broussailleux, de lichens et de mousses de renne. Le retour de ces rudes conditions de vie exerça sans aucun doute une grande influence sur le développement physique et mental de la race de Crô-Magnon ; c’est à l’époque même où les conditions de vie en Europe occidentale étaient les plus difficiles que le développement artistique de ce peuple commença à renaître. Contraints de retourner aux abris et aux grottes, certes moins fréquentés à l’époque solutréenne, ils eurent le temps de développer leur imagination et de s’exprimer dans les arts mobiles et pariétaux. L’industrie du silex connut un développement moins vigoureux, et une dégénérescence apparente de leur physique et de leur stature.

En Allemagne et dans le nord de la Suisse, aux sources du Rhin et du Danube, l’entrée et la sortie des vagues de vie nordiques sont enregistrées, notamment dans les grottes de Sirgenstein, Schussenquelle, Andernach, Schmiechenfels et Propstfels. Il semblerait que le mammouth laineux et le rhinocéros laineux n’aient pas été chassés dans cette région, car leurs restes ne sont conservés dans aucune des grottes ou stations mêlées aux cultures du Magdalénien moyen ou récent. En revanche, on trouve le cheval des steppes, le kiang, le cerf et le renne très abondants. Le bison est absent et le bétail sauvage est très rare ; de sorte que cette région n’est pas représentative de la vie mammalienne du Magdalénien telle qu’on la trouve en Dordogne et dans les Pyrénées.

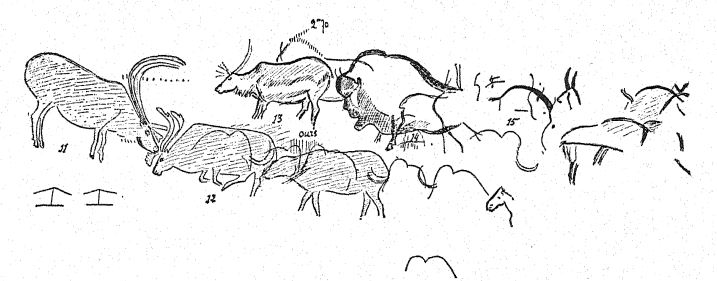

La migration du manamoth laineux et du rhinocéros laineux le long des Pyrénées et vers l’ouest dans les monts Cantabriques, ainsi que la traversée des Pyrénées par le renne, ont déjà été décrites. Dans les fresques murales de Font-de-Gaume, en Dordogne, il est remarquable que les gravures les plus récentes soient celles du mammouth superposées sur de belles polychromies qui appartiennent à la période de l’art magdalénien moyen.

¶ Le climat des steppes sèches au Magdalénien moyen

La période froide et sèche, durant laquelle la pleine vie des steppes a atteint l’Europe occidentale, est de date assez incertaine ; elle a probablement débuté au Magdalénien moyen et s’est poursuivie jusqu’au Magdalénien supérieur ou supérieur. Il existait certainement un environnement attrayant pour ces mammifères particuliers et hautement spécialisés, qui sont aujourd’hui de couleur neutre, rapides, habitués à une végétation très clairsemée et adaptés aux extrêmes de chaleur et de froid. Parmi les formes plus petites des steppes figuraient la marmotte à poche (Spermophilus rufescens) et le hamster des steppes (Cricetus phaeus), ainsi que le campagnol de Sibérie (Arvicola gregalis). Plus caractéristiques encore étaient la grande gerboise (Alaciaga jaculus), aux longues pattes postérieures élastiques, et l’antilope saïga (Antilope saiga). Avec ces mammifères est apparu le tétras des steppes (Perdix cinerea), que l’on trouve le long du Danube dans les strates du Magdalénien supérieur ; un autre oiseau caractéristique des steppes et des toundras du nord est la « bécasse des bois » (Brachyotus palustris). Parmi ces mammifères figurait sans doute le cheval des steppes (Equus przewalski), aujourd’hui confiné au désert de Gobi ; on dit qu’il fréquente les grottes du nord de la Suisse.

Français Il semblerait que l’antilope saïga ait atteint l’Europe de l’Est à la fin du Solutréen, car son contour aurait été trouvé dans une gravure à Solutréen. Le géant Élasme y était largement répandu en Europe ; il semble très improbable que cet animal ait été présent au Magdalénien, car il aurait certainement attiré l’attention des artistes. Nous n’avons pas non plus de traces artistiques positives de l’âne sauvage, ou kiang, bien que certains dessins des grottes de Niaux et de Marsoulas, du Magdalénien moyen, ainsi que d’Albarracin, en Espagne, puissent être interprétés comme représentant cet animal. Ainsi, la faune des steppes et des déserts asiatiques, qui, dans la région du Rhin supérieur et [ p. 374 ] [ p. 375 ] Le Danube était limité à deux espèces de mammifères à l’Aurignacien et au Solutréen, et atteint neuf ou dix espèces au Magdalénien moyen, de sorte que, pour la première fois pendant toute l’« Époque du Renne », les faunes de la steppe et de la toundra sont équilibrées. On trouve également six ou sept espèces d’oiseaux des landes et des hautes terres d’Asie centrale. L’avifaune représentée dans l’art du Magdalénien moyen comprend le lagopède alpin ou tétras, le cygne sauvage, les oies et les canards.

La flore actuelle des steppes subarctiques du sud-est de la Russie et du sud-ouest de la Sibérie comprend des forêts de pins, de mélèzes, de bouleaux, de chênes, d’aulnes et de saules, s’étendant le long des rives des rivières et des ruisseaux, entrecoupées de vastes plaines basses et herbeuses. Il existe de nombreuses gradations entre les steppes basses et hautes ; le climat est relativement chaud en été, la température atteignant 70 °C, tandis que la température moyenne au milieu de l’hiver ne dépasse guère 30 °C ; en général, il existe un fort contraste entre les saisons estivale et hivernale ; les steppes sont pratiquement sans pluie en été, de sorte que le sable et la poussière s’élèvent au moindre vent. Ainsi, été comme hiver, les tempêtes de sable et de poussière jouent un rôle important. Les grandes tempêtes de neige des steppes subarctiques sont aussi destructrices que celles des toundras plus septentrionales et entraînent souvent de lourdes pertes humaines. De nombreuses découvertes tendent à prouver que des conditions similaires prévalaient en Europe occidentale à l’époque magdalénienne. Ainsi, à Châteauneuf-sur-Charente, on trouve une faune mêlée de toundra et de steppe, contenant les ossements de nombreux jeunes animaux qui ont dû périr lors d’un blizzard. On rappelle que dans cette région se trouve la station du Placard, d’âge Solutréen supérieur et Magdalénien. Près de Wurtzbourg, en Bavière, [ p. 376 ], on trouve une faune enfouie dans le lœss, contenant vingt espèces de mammifères des steppes et des montagnes, ainsi que des bisons et des urus.

La preuve la plus convaincante de l’extension du climat des steppes froides et sèches est peut-être la migration de l’antilope saïga (Saiga tartarica) vers la Dordogne, où elle est représentée sur des gravures et des sculptures, et vers d’autres régions du sud-ouest de la France, où ses restes fossiles ont été découverts dans treize localités, en association avec une faune de steppe froide. Dans la même région, on a découvert des restes de bœuf musqué (Ovibos), l’un des représentants les plus caractéristiques de la faune arctique.

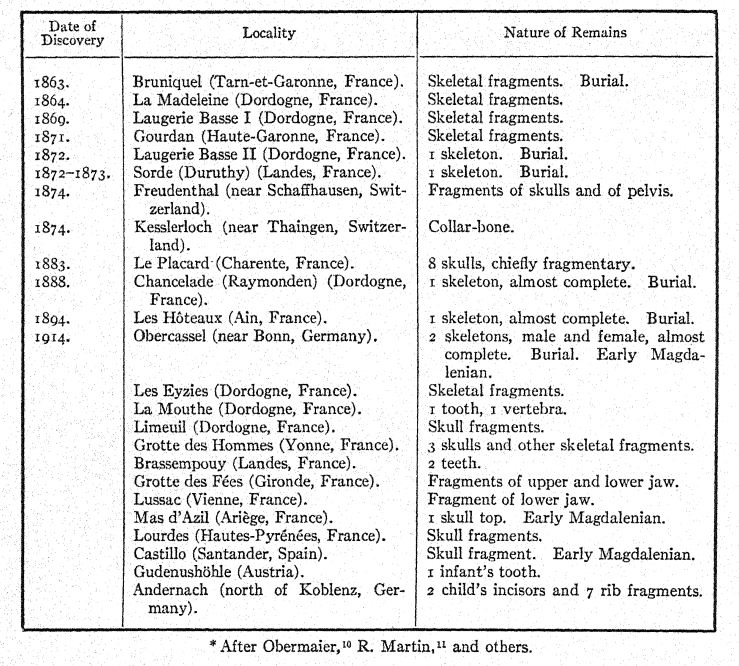

¶ Races humaines de l’époque magdalénienne

Il semble que la race Crô-Magnon ait continué à prévaloir, mais les anthropologues ont longtemps été divisés quant à l’affinité raciale des hommes découverts à l’époque industrielle du Magdalénien. Les sépultures les plus célèbres sont celles de Laugerie Basse et de Chancelade, en Dordogne, constituées chacune de squelettes de stature inférieure, appartenant probablement à des femmes. Elles représentent certainement une race quelque peu différente des Crô-Magnon typiques de l’Aurignacien, tels que découverts à Crô-Magnon et à Grimaldi. L’archéologue de Mortillet a attribué ces deux squelettes à une nouvelle race, la race de Laugerie. Schliz, qui a récemment étudié ce sujet, a cependant, à juste titre, traité tous ces individus comme des Crô-Magnon d’un type modifié.

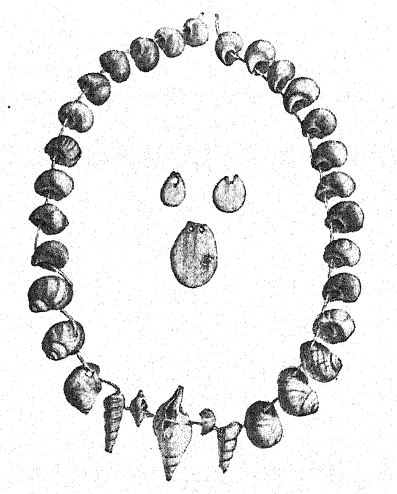

Le squelette magdalénien de Laugerie Basse, découvert par Massenat en 1872, reposait sur le dos, les membres fléchis, accompagné d’un collier de coquillages percés de Méditerranée : le corps avait apparemment été recouvert d’une couche d’outils magdaléniens. D’après la longueur du fémur, l’individu mesurait 1,65 m ; les os étaient solides et compacts ; le crâne était bien cambré, avec un front droit et un indice céphalique de 73,2 %.

Le squelette dit de Chancelade a été trouvé dans l’abri de Raymonden en 1888, à une profondeur de 1,50 mètre, et était également dans une position pliée, reposant directement sur le rocher et recouvert de plusieurs couches d’artefacts de la culture magdalénienne tardive ; les membres étaient si étroitement fléchis qu’ils prouvaient qu’ils avaient été enveloppés dans des bandages. Ce squelette présente un crâne bien arqué, un front haut et large et une forme de tête dolichocéphale, mais les membres sont relativement petits, la hauteur ne dépassant pas 1,50 m, soit environ 4 pieds 7 pouces ; le bras et la cuisse sont courts, compacts et maladroits, et le fémur est tordu avec des extrémités relativement épaisses ; ce squelette est généralement classé avec la race Crô-Magnon, mais Klaatsch considère qu’il pourrait appartenir à un type distinct. Français On ne peut négliger, dit Breuil,9 les caractères anatomiques attribués par Testut à l’homme de Chancelade et ses ressemblances avec le type esquimau actuel ; cet indice est en faveur d’un élément nouveau, venu peut-être de la Sibérie asiatique, mais acquérant en Europe occidentale la culture artistique [ p. 378 ] réalisée et conservée dans certaines régions par les tribus aurignaciennes et leurs dérivées. Toutes les races aurignaciennes, solutréennes et magdaléniennes rappellent cependant très fortement la race de Crô-Magnon, ce qui tend à prouver que ces transformations de culture ne se sont pas faites sans un élément notable de continuité humaine.

DÉCOUVERTES D’ÂGE MAGDALÉNIEN PRINCIPALEMENT ATTRIBUÉES À LA RACE CRÔ-MAGN0N[2]

Une autre sépulture magdalénienne est celle de Sorde, dans les Landes, dans la grotte de Duruthy ; ce squelette fut découvert en 1872, enfoui à 2,10 m de profondeur, le corps étant orné d’un collier et d’une ceinture de dents de lion et d’ours, percées et gravées. Sept crânes trouvés en 1883 dans la grotte de Placard, en Charente, appartiennent également au Magdalénien. Le squelette [ p. 379 ] découvert en 1894 dans la grotte des Hoteaux, dans l’Ain, fut enfoui à 1,80 m de profondeur sous des outils magdaléniens ; le corps, reposant sur le dos, était recouvert d’ocre rouge ; les fémurs étaient inversés, indiquant que les membres avaient été démembrés avant l’enterrement, coutume observée chez certains sauvages.

Il s’agit des vestiges magdaïeniens les mieux conservés découverts en France à ce jour. Le point le plus important est la survivance des modes d’inhumation caractéristiques des Crô-Magnon à l’époque aurignacienne, avec l’utilisation de couleurs et d’ornements, et parfois le corps plié et bandé.

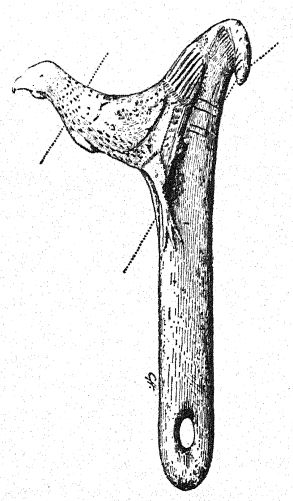

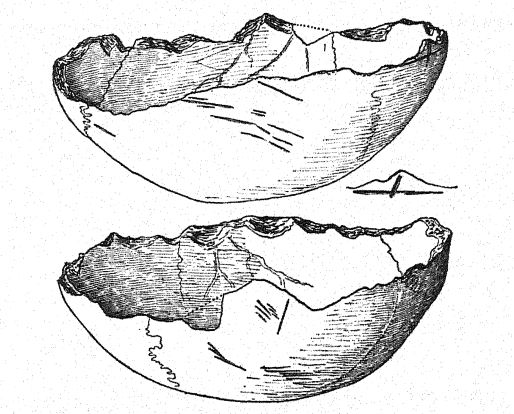

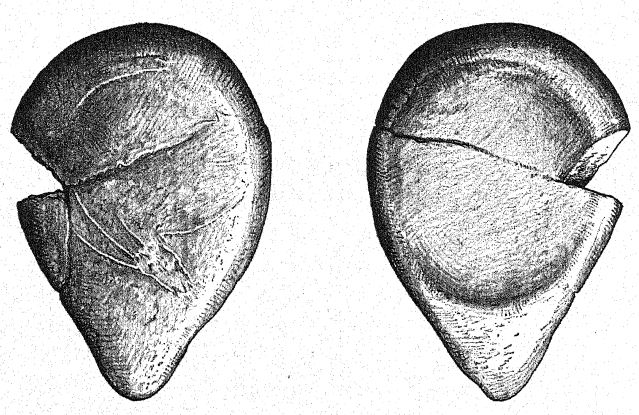

Français Dans la grande grotte de Placard, près de Rochebertier, en Charente, une nouvelle caractéristique dans le mode d’inhumation a été découverte : la séparation de la tête du corps.[3] Les sépultures cérémonielles précédentes, qui ont certainement commencé chez les Néandertaliens à l’époque moustérienne, montrent toujours la coutume d’enterrer le corps entier ; au Paléolithique supérieur commence la nouvelle coutume d’enrober le corps de matière colorante ocre ou rouge, et cela [ p. 380 ] s’applique des sépultures ayrignadiennes de Grimaldi à la sépulture azilienne du Mas d’Azil. La flexion des membres est fréquente au Paléolithique supérieur. Il semblerait que le nouveau cérémonial de Placard ait été introduit au Magdalénien ancien, car dans les couches magdaléniennes les plus basses, quatre crânes ont été découverts serrés les uns contre les autres, le sommet du crâne tourné vers le bas ; des autres parties du squelette, seuls un humérus et un fémur ont été retrouvés. Dans une couche supérieure du même stade industriel, un crâne et une mâchoire de femme ont été découverts, entourés de coquilles d’escargots, dont beaucoup étaient perforées. Plus singulière encore est la présence, dans les couches magdaléniennes de cette grotte, de deux sommets de crânes distincts, façonnés en bols à l’aide d’un outil pointu en silex (fig. 189).

À Arcy-sur-Cure, trois crânes ont été découverts, rapprochés les uns des autres, ainsi qu’un couteau en silex, dans une couche superposée à une industrie aurigée. Le type Placard, avec la tête seule, est de nouveau présent dans l’étage azilien d’Ofnet, en Bavière.

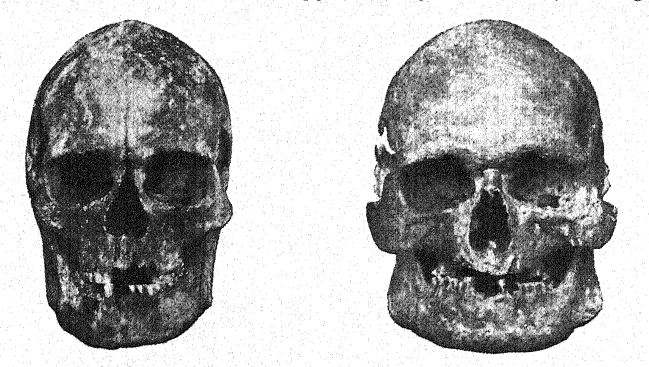

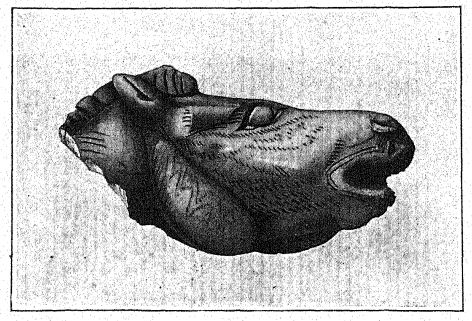

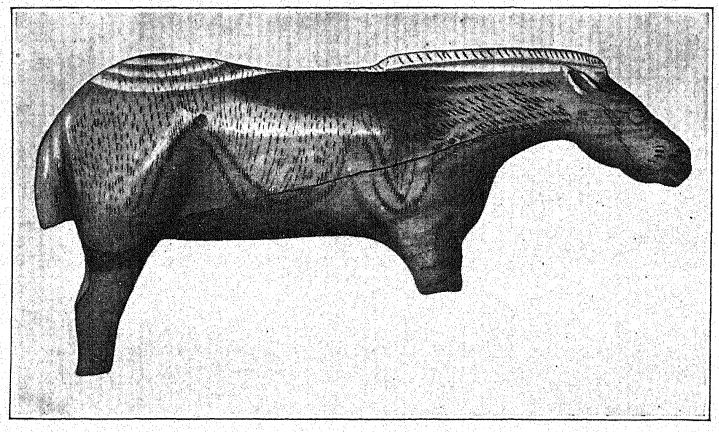

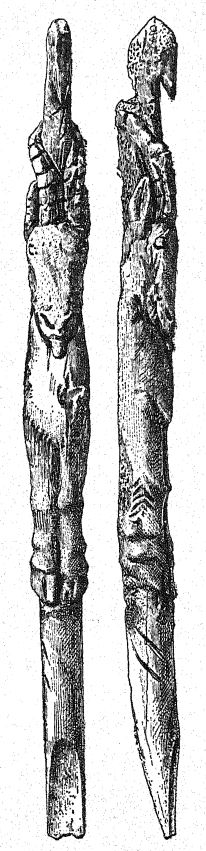

L’incertitude concernant l’affinité raciale des hommes de culture magdalénienne a été entièrement dissipée par la découverte, en février 1914, de deux squelettes à Obercassel, près de Bonn, premier exemple de squelettes humains complets d’âge quaternaire découvert en Allemagne. Comme le rapporte Verworn, les squelettes gisaient à un peu plus d’un mètre l’un de l’autre ; ils étaient recouverts de grandes dalles de basalte et reposaient dans un dépôt de terreau profondément teinté de rouge. Cette matière colorante rouge, qui s’étendait entièrement sur les squelettes et les pierres environnantes, indique qu’il s’agissait d’une sépulture cérémonielle similaire à celle pratiquée par les Cro-Magnons aurinésiens. Avec les squelettes ont été trouvés des ossements d’animaux et plusieurs spécimens d’os finement sculptés, mais aucun outil en silex, d’aucune sorte. Les outils en os comprennent un « Tissoir » finement poli, d’une belle facture, placé sous la tête de l’un des squelettes ; le manche est sculpté dans une petite tête d’animal ressemblant à une martre ; les côtés présentent la décoration entaillée si typique du Magdalénien français. Le deuxième spécimen d’os sculpté est l’une de ces petites têtes de cheval plates et étroites, gravées des deux côtés, telles qu’on en trouve à Laugerie Basse et dans les Pyrénées. L’un des squelettes est celui d’une femme d’une vingtaine d’années et, comme c’est souvent le cas chez les jeunes squelettes féminins, il présente les caractères raciaux à un degré beaucoup moins marqué que le squelette masculin, qui appartient à un homme de quarante à cinquante ans ; l’indice céphalique est de 70 % ; les crêtes supra-orbitaires sont bien développées et les orbites sont nettement rectangulaires ; les os des membres indiquent un corps d’environ 155 cm, ou 5 pieds 1 pouce, de hauteur.

Français Contrairement à ce crâne plus raffiné, le visage extrêmement large et bas de l’homme est entièrement disproportionné par rapport au front modérément large et à la calotte crânienne bien arrondie ; la largeur du visage est de 153 mm et dépasse la plus grande largeur du crâne, qui n’est que de 144 mm. Il s’agit d’un type nettement disharmonique, la largeur du visage étant due non seulement à la large mâchoire supérieure mais à la taille et à la largeur exceptionnelles des pommettes. Le crâne est nettement dolichocéphale, l’indice céphalique étant de 74 % ; la capacité cérébrale est d’environ 1 500 cm³ ; les orbites sont rectangulaires, et au-dessus d’elles s’étend une crête supraorbitaire ininterrompue, avec une légère éminence frontale médiane ; l’ouverture nasale est relativement petite ; la mâchoire inférieure a un cbin fortement marqué ; les couronnes des dents sont usées jusqu’à ce que le [ p. 382 ] l’émail a presque disparu. Alors que les attaches musculaires indiquent une grande force corporelle, la taille ne dépasse pas 1,60 m. Comme des traits prononcés de Crô-Magnon, les deux crânes d’Obercassel présentent un visage inhabituellement large ; dans les deux cas, les profils sont droits et la racine du nez est enfoncée, le nez est étroit et les orbites sont rectangulaires. Mais, observe Bonnet, la plus grande largeur de ces crânes ne se trouve pas au niveau des pariétaux, comme chez les Crô-Magnon typiques, mais juste au-dessus de la région des oreilles, une position beaucoup plus basse ; à cet égard, les crânes d’Obercassel ressemblent au crâne du squelette de Chancelade.

Cette découverte très importante de deux descendants indiscutables de la race Crô-Magnon, associés à des outils en os de facture magdalénienne inférieure, semble prouver de manière concluante que les Crô-Magnon étaient une race passionnée d’art. Les squelettes d’Obercassel confirment les preuves fournies par les sépultures en France selon lesquelles ces personnes étaient de petite taille ; peut-être en raison des conditions climatiques rigoureuses de l’époque magdalénienne, elles avaient perdu les splendides proportions physiques des Crô-Magnon vivant le long de la Riviera à l’époque aurignacienne. Le crâne, tout en conservant tous les caractères prononcés des Crô-Magnon, avait subi une modification au niveau de sa plus grande largeur.

Dans la réduction de la taille de la femme à 5 pieds x pouce et de l’homme à 5 pieds 3 pouces, et dans la réduction de la capacité cérébrale à 1 500 cm³, nous pouvons être témoins du résultat de l’exposition à des conditions climatiques très sévères dans une race qui n’a conservé ses belles caractéristiques physiques et mentales que dans les conditions climatiques plus clémentes du sud.

¶ Les quatre phases industrielles de la culture magdalénienne

Le développement industriel se concentre sur l’Europe centrale et occidentale plutôt que sur le bassin méditerranéen. Il est remarquable qu’il ne s’étende pas le long des côtes africaines, ni même en Italie ou dans le sud de l’Espagne. Il présente quatre grandes étapes ou phases :

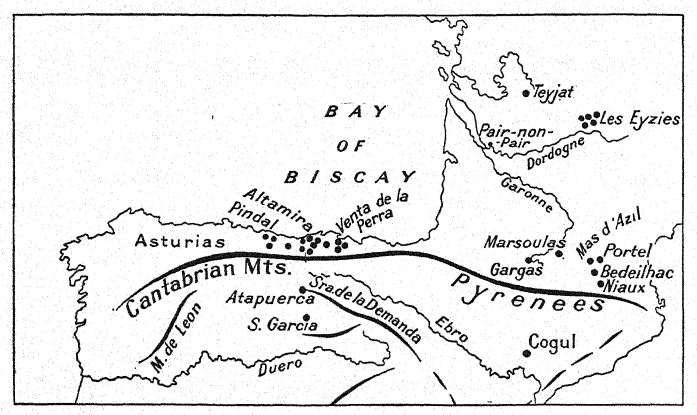

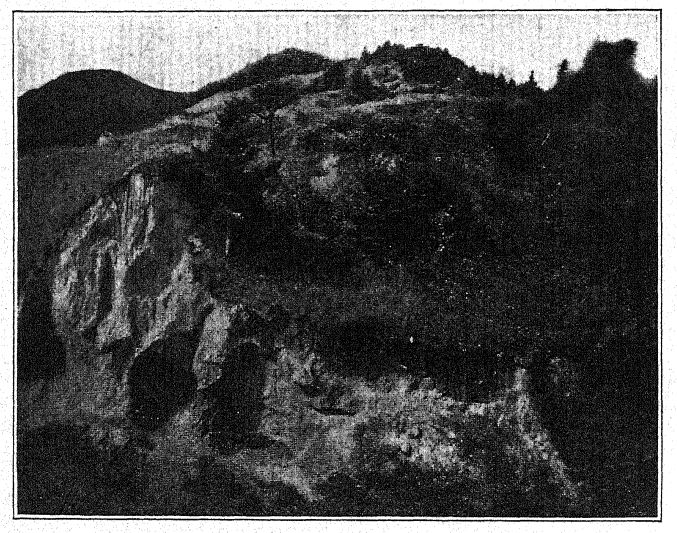

Les types les plus anciens14 de la culture magdalénienne naissante ou [ p. 383 ] PROTO-MAGDALÉNIEN, ne sont nulle part mieux représentés que sous le grand abri de Placard, en Charente, où les dépôts successifs profonds obligent à prendre conscience de la longue période de temps nécessaire à l’évolution du Magdalénien et à son merveilleux aboutissement artistique. Avant même la découverte du harpon ou de tout exemple d’art de la gravure comparable à la série classique des niveaux supérieurs, nous trouvons trois niveaux d’industrie magdalénienne naissante à Placard. Des horizons locaux similaires, reconnaissables au type de leurs pointes de javelot (sagaies) et à leurs motifs décoratifs, se trouvent également à Kesslerloch, en Suisse, et jusqu’en Pologne à l’est. De la Dordogne, ils s’étendent jusqu’aux Pyrénées et aux monts Cantabriques du nord de l’Espagne, mais pas plus au sud. Il existe donc une industrie magdalénienne très primitive, largement répandue en Europe centrale et occidentale, autochtone ou influencée par l’Est, mais certainement pas par la Méditerranée. Ce n’est qu’au-dessus de ces horizons primitifs que l’on découvre des couches comportant des harpons rudimentaires, puis des harpons perfectionnés à simple et double rangée de barbelures. Il semblerait que les bassins drainés par la Dordogne et la Garouine aient été à la fois les plus densément peuplés et les centres d’où l’industrie, la culture et l’art se sont répandus vers l’est et vers l’ouest.

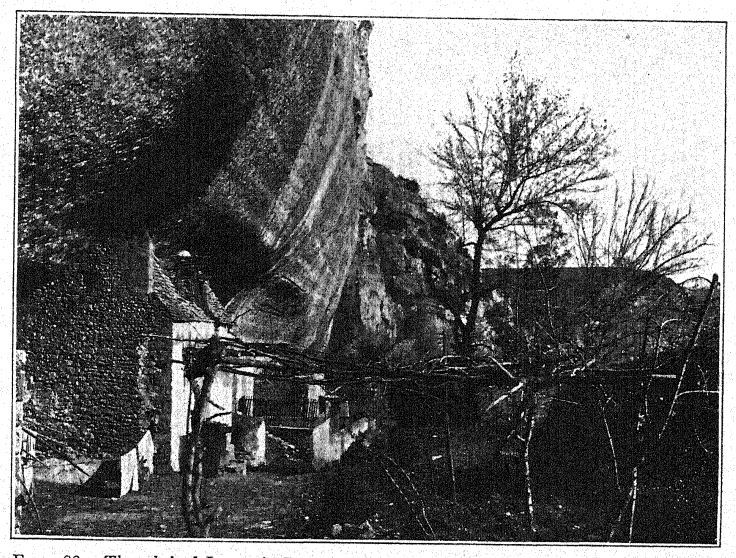

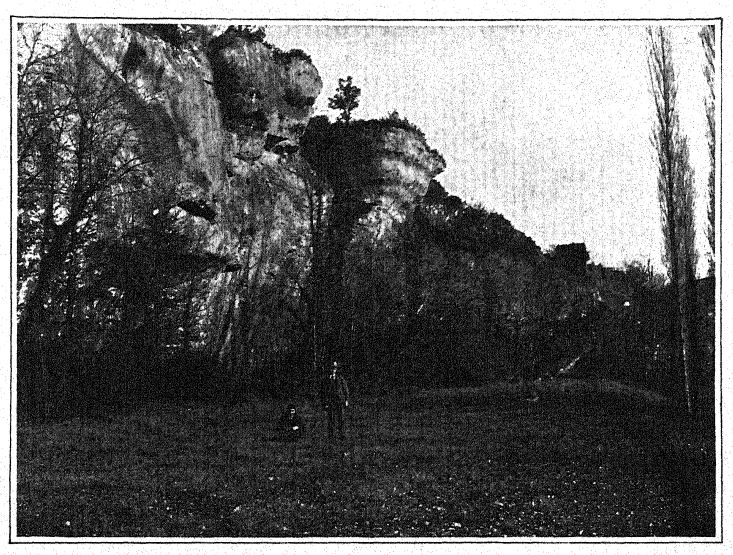

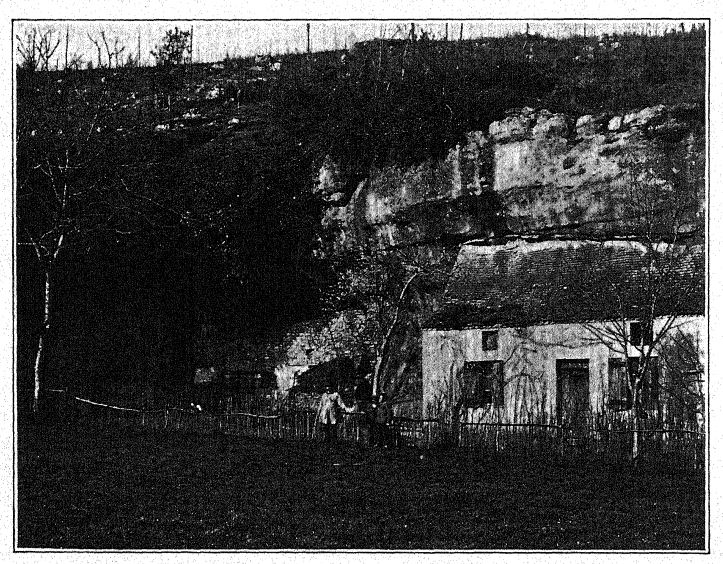

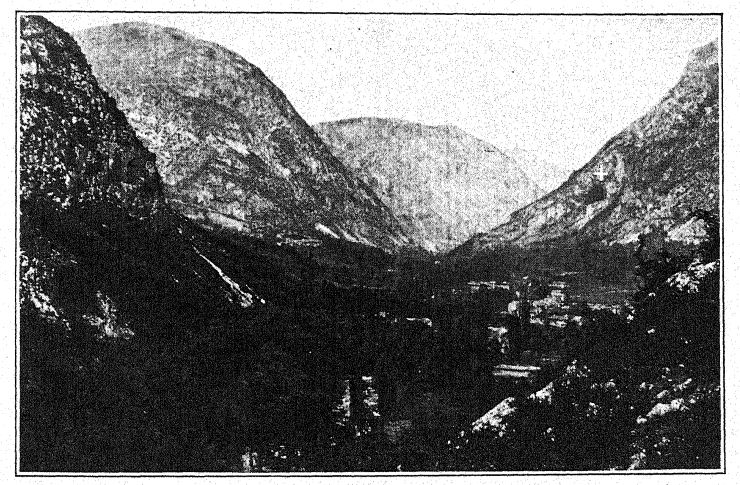

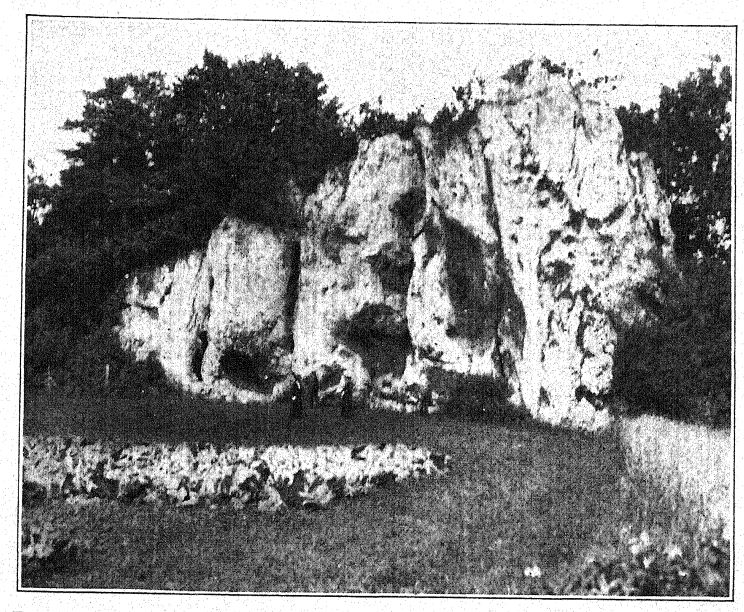

Au cœur de la Dordogne se trouve le grand abri sous roche de La Madeleine, station type de la culture magdalénienne, et autour d’elle, pas moins de quinze stations. Cette station, dont le niveau industriel le plus bas (niveau inférieur) est postérieur à la phase proto-magdalénienne et appartient au Magdalénien ancien, a été largement fouillée par Lartet et Christy durant la décennie qui a suivi sa découverte, en 1865, et plus récemment par Peyrony et d’autres. Le gisement industriel est situé à la base d’un escarpement calcaire surplombant la rive droite de la Vézère ; il s’étend sur une distance de 15 mètres avec une épaisseur moyenne de 2,7 mètres, les niveaux les plus bas ou magdaléniens anciens descendant sous le niveau actuel de la Vézère. Il est significatif que les crues fluviales qui surviennent ici de temps à autre aient également occasionnellement chassé les tailleurs de silex à l’époque magdalénienne. Cela témoigne d’une topographie intacte et de conditions pluviométriques similaires. Il faut imaginer cette falaise bordée d’une flore nordique, ces rives de rivière comme le repaire des bisons et des rennes, et le site d’un camp long et étroit d’abris recouverts de peaux.

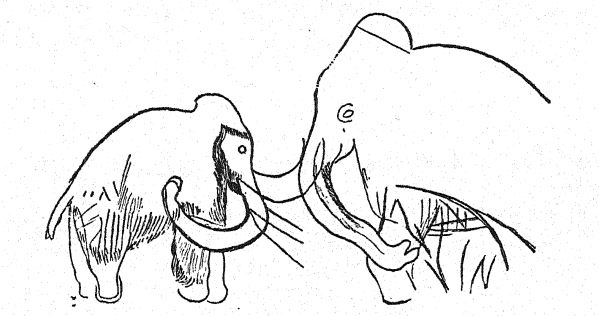

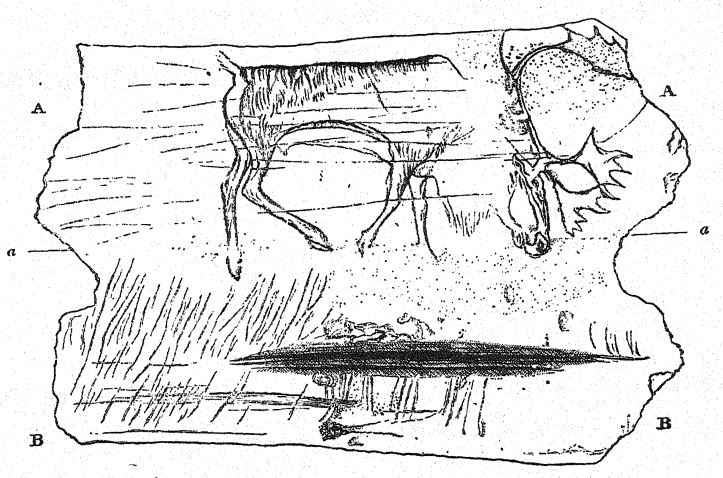

Parmi les nombreux spécimens d’industrie et d’art magdaléniens typiques qui ont été découverts ici, on peut citer une géode de quartzite, apparemment utilisée pour contenir de l’eau, et des creusets en pierre, généralement de forme arrondie, adaptés au broyage de couleurs minérales pour le tatouage ou à des fins artistiques ; l’un de ces creusets, présentant des traces de couleur, subsiste encore. Le plus beau des objets d’art est la gravure vive, sur une section de défense en ivoire, du mammouth laineux en train de charger ; c’est l’une des gravures paléolithiques les plus réalistes jamais découvertes ; il existe des indications que l’artiste a utilisé ce morceau d’ivoire relativement petit pour la représentation de trois mammouths ; [ p. 385 ] mais dans la reproduction (fig. 199), toutes les lignes sont éliminées, sauf celles appartenant au mammouth en train de charger ; on observe surtout l’élévation de la tête et de la queue, ainsi que l’action remarquablement vivante des membres et du corps.

De très nombreux niveaux industriels sont découverts dans huit ou dix foyers sus-jacents, qui sont cependant divisés en trois niveaux principaux, comme suit :

Niveau supérieur (culture magdalénienne tardive).

Harpons à double rangée de barbes. Indications d’un climat plus froid et plus sec, rappelant celui des steppes. Bisons, chevaux et rennes abondaient.

Niveau moyen (culture du Magdalénien moyen).

Harpons à barbelures d’un seul côté ; également bâtons de commandement. Indications d’un climat plus humide, avec de fréquentes inondations dues au fleuve. Bisons, rennes et chevaux moins abondants.

Niveau inférieur (culture magdalénienne ancienne).

Harpons à une seule rangée de barbes. Indications de sculpture animalière. Harpons de bison et de renne, mais ceux de cheval sont particulièrement nombreux.

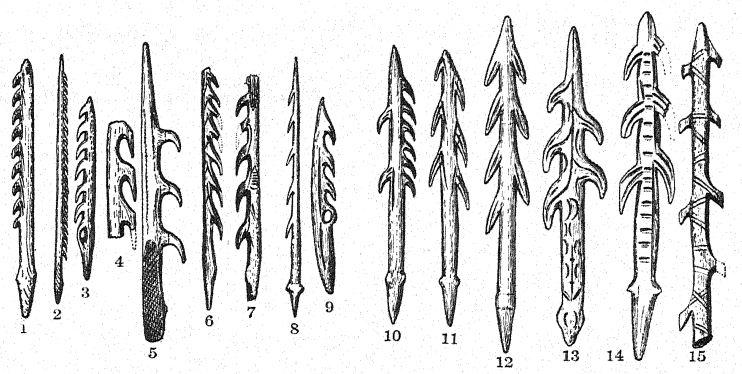

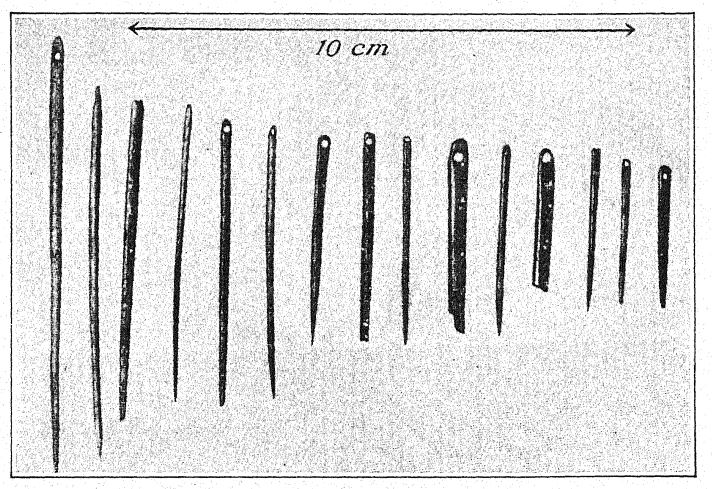

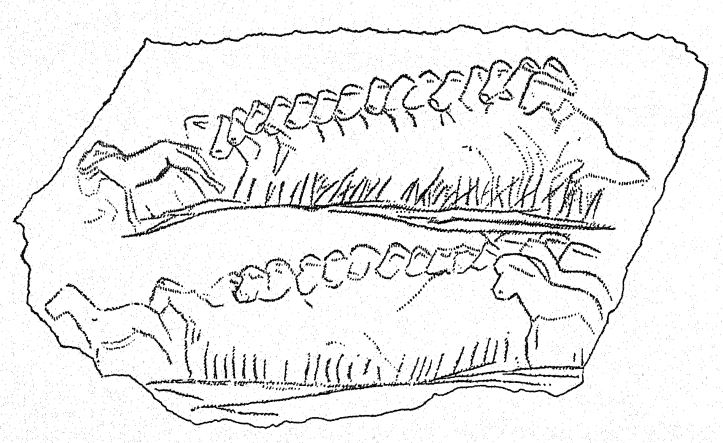

Au Magdalénien ancien, on note l’invention du harpon ; sa première forme rudimentaire est celle d’une courte pointe d’os droite, profondément rainurée sur une face, les crêtes et les encoches le long d’un bord étant les seules indications de ce qui deviendra plus tard les pointes barbelées recourbées du harpon typique. Comme indiqué précédemment, cette invention était destinée à exercer une influence considérable sur les habitudes de ces peuples. Les gros poissons étaient sans aucun doute très abondants dans toutes les rivières à cette époque, et ce nouveau moyen d’obtenir une nourriture abondante a probablement détourné les Crô-Magnon en partie de la chasse, plus ardente et plus dangereuse, aux plus gros gibiers. La découverte s’est rapidement répandue, et parmi les nombreuses localités où l’on a retrouvé des prototypes du harpon, on peut citer Placard, en Charente ; Laugerie Basse, en Dordogne ; Mas d’Azil, sur l’Arize ; et Altamira, dans le nord de l’Espagne. Au Magdalénien ancien, une grande variété de forets ou perceurs en silex est également développée en lien avec le façonnage de l’os, y compris le type « bec de perroquet », ou silex recourbé. Les silex microlithiques, exclusivement destinés aux œuvres artistiques fines et délicates, sont plus abondants qu’à n’importe quelle étape précédente et servaient à façonner et à finir les outils en os qui caractérisent principalement la culture magdalénienne. D’autres outils qui nous permettent de reconnaître les couches culturelles du Magdalénien ancien sont des pointes de javelot en os ou en corne de renne à base oblique, de petites tiges en corne de renne ou en ivoire, des plaques ovales en os fréquemment décorées de motifs gravés et des aiguilles fines et finement finies.

Français Les outils du Magdalénien moyen étaient plus largement répandus que les types anciens, l’arme la plus caractéristique étant le harpon à une seule rangée de barbelures bien définie (Breuil,16 Schmidt17). Selon Breuil, ce harpon à une seule rangée est rare dans les couches inférieures, mais abondant dans les couches supérieures du Magdalénien moyen ; on y trouve également des exemples de harpons à une seule rangée à base en queue d’aronde. D’autres outils de cette époque sont les pointes de javelot en os à base fendue, de petites douelles en os richement décorées, ainsi que de nombreuses aiguilles, plus fines et plus fines que celles du Magdalénien ancien. Il est très intéressant de noter qu’il n’y a pas d’inventions distinctives dans l’industrie du silex, qui ne montre pas de progrès importants, bien que les silex microlithiques soient encore plus abondants qu’auparavant. À des fins industrielles, les grattoirs continuent d’être très abondants, ainsi que les perforateurs pour la perforation des outils en os. Le [ p. 388 ] L’industrie du Magdalénien moyen est mieux représentée dans les gisements du centre et du sud de la France, à Raymonden, Bruniquel, Laugerie Basse, Gourdan, Mas d’Azil et Teyjat.

L’arme principale du Magdalénien récent est le harpon à double rangée de barbelures, que l’on retrouve sur tous les principaux sites de découverte, depuis les stations du sud-ouest et du sud de la France jusqu’à l’extrême est. Outre le harpon à double rangée, on retrouve fréquemment le ciseau cylindrique en bois de renne, souvent pointu à l’extrémité et légèrement incurvé sur le côté ; celui-ci, comme d’autres outils en os, était richement décoré de gravures. Ce niveau du Magdalénien récent se distingue partout par la richesse décorative de tous les outils et armes en os, ainsi que des bâtons de commandement. La quantité d’aiguilles en os, plus nombreuses à cette époque que jamais auparavant, témoigne d’un plus grand raffinement dans la confection des vêtements.

Ce fut le point culminant de l’industrie et de l’art magdaléniens, et probablement aussi de la morale et des modes de vie. Des types caractéristiques de cette culture magdalénienne tardive se trouvent à La Madeleine, aux Eyzies et à Teyjat, et s’étendent jusqu’aux Pyrénées septentrionales, à Lourdes, Gourdan et au Mas d’Azil. Leur répartition géographique vers l’est sera décrite ultérieurement. Les silex microlithiques atteignent alors leur apogée ; aux petits éclats laminés au dos émoussé s’ajoutent de petites lames de silex en forme de plumes, et d’autres encore à extrémités obliques, qui commencent à suggérer les formes géométriques de l’industrie tardenoisienne qui lui succéda. Parmi les perceurs de silex, on remarque un type prédominant à pointe centrale robuste, également appelé perceur « à bec de perroquet » ; pour la préparation des peaux, les grattoirs sont fabriqués, comme auparavant, à partir de fins éclats, légèrement retouchés aux deux extrémités pour leur donner une forme arrondie ou rectangulaire.

Après l’étage Magdalénien supérieur ou supérieur, vient une période de déclin de l’industrie. Dans le sud de la France18, les outils en silex et en os présentent des indications indéniables de l’approche de l’étage tardénoisien ou azilien qui lui succède. Dans les Pyrénées, les silex et les grands polisseurs en bois de cerf commencent à ressembler à ceux que l’on trouve dans les niveaux post-magdaléniens. [ p. 389 ] Cette étape industrielle correspond globalement à la période de déclin de l’art et au changement des habitudes industrielles et de l’esprit artistique des Crô-Magnon.

Les divisions du Magdalénien sont donc les suivantes :

5. Déclin de l’art et de l’industrie magdaléniens.

4. Magdalénien tardif typifié à La Madeleine, Dordogne.

3. Magdalénien moyen typifié à La Madeleine, Dordogne.

2. Magdalénien ancien typifié à La Madeleine, Dordogne.

1. Proto-Magdalénien typifié à Placard, Charente.

¶ Industrie du silex et de l’os

A travers les quatre stades successifs de développement que nous avons déjà retracés (p. 382), on perçoit certaines tendances et caractéristiques générales qui séparent nettement la culture magdalénienne de la culture solutréenne précédente.

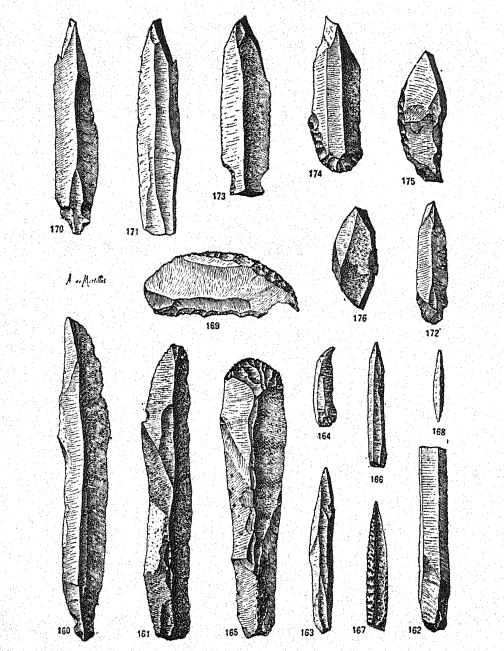

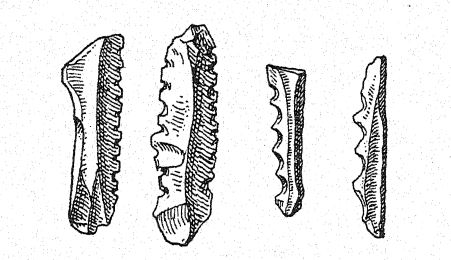

Comparés à l’époque solutréenne, époque à laquelle l’art du silex atteignit son apogée, les palséolithes magdaléniens présentent une dégénérescence technique marquée, n’ayant ni la symétrie de forme ni les surfaces finement taillées qui distinguent les types solutréens ; en effet, ils n’égalent même pas la retouche marginale rainurée des meilleures œuvres aurignaciennes. La retouche magdalénienne ne présente aucune influence du Solutréen ; elle est même plus émoussée et marginale que celle de l’Aurignacien récent. En compensation de cette décadence dans l’art de la retouche, les Crô-Magnon font aujourd’hui preuve d’une habileté extraordinaire dans la production de longs éclats de silex étroits et minces, détachés du nucléus d’un seul coup ; ces « lames », très nombreuses, ne sont souvent pas retouchées du tout ; il arrive que quelques touches hâtives permettent d’obtenir une extrémité arrondie ou oblique ; dans d’autres cas, un écaillage marginal très limité le long des côtés ou le développement d’un pédicule allongé (soie) produit des instruments très efficaces pour la gravure et le travail sculptural.

Pour l’art de la gravure, des burins, burins-grattoirs et burins doubles parfaits furent rapidement fabriqués à partir de ces minces éclats ; on fabriqua également des burins à bord oblique et à extrémité en « bec de perroquet ». À des fins industrielles, certains silex étaient denticulés sur le pourtour, sans doute pour la préparation de fibres [ p. 390 ] et de fines lanières de cuir destinées à fixer les vêtements au corps et à fixer les pointes de lance en silex et en os aux hampes en bois. On a découvert des pergoirs extrêmement fins, adaptés à la perforation des aiguilles en os ; le grattoir, simple ou double, était également fabriqué à partir de ces éclats, et le noyau du silex servait de marteau. On a également trouvé des marteaux en pierres simples et arrondies.

Mais la caractéristique notable de l’industrie magdalénienne réside dans l’utilisation massive et sans précédent de l’os, de la corne et de l’ivoire. À partir des bois de renne, les sagaies, ou pointes de javelot de tailles variées, sont très tôt développées. Elles sont généralement ornées sur les côtés et présentent diverses formes d’attache au manche en bois, fourchues, biseautées ou arrondies. L’ornementation consiste en des lignes gravées allongées ou perlées, et en de profondes rainures, peut-être destinées à l’insertion de fluides toxiques ou à l’évacuation du sang.

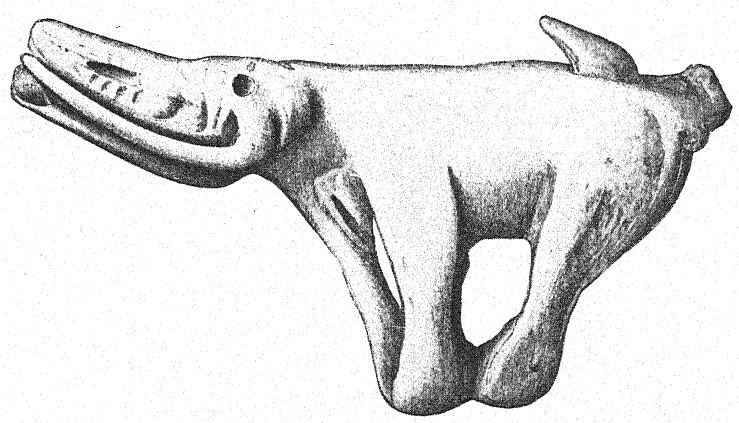

De toutes les armes magdaléniennes, la plus caractéristique est le harpon, principal instrument de pêche, qui apparaît pour la première fois marqué par l’invention du dard ou pointe rétroversée de manière à se maintenir en place dans la chair. Le dard n’apparaît pas soudainement comme une mutation inventive, mais il évolue très lentement à mesure que son utilité se démontre dans la pratique. Le manche est très rarement perforé à la base pour y attacher une ligne ; il est de forme cylindrique, adapté à la capture des gros poissons des ruisseaux. L’utilisation d’une arme barbelée pour la chasse semble être attestée par des dessins de la grotte de Niaux et des lignes gravées sur les dents de l’ours, mais ces dessins indiquent la forme d’une flèche plutôt que d’un harpon. Sa longueur varie de deux à quinze pouces. Les harpons étaient peut-être lancés au moyen de propulseurs, qui ressemblent aux instruments utilisés aujourd’hui par les Esquimaux et les Australiens. Ces lanceurs sont souvent magnifiquement sculptés, comme celui retrouvé au Mas d’Azil, orné d’un magnifique relief représentant un bouquetin.

Il y avait ensuite des bâtons de commandement, sculptés de scènes de chasse et de têtes de chevaux et d’autres animaux, qui étaient très probablement des insignes d’officiers. Reinach a suggéré que les bâtons étaient des trophées de chasse et, selon Schoetensack, ils auraient pu servir d’ornements pour attacher les vêtements. La découverte de peintures murales et de gravures suggère que l’on croyait que ces bâtons avaient une influence magique et étaient liés à des rites mystérieux dans les cavernes, car on trouve une grande variété de ces bâtons cérémoniels chez les peuples primitifs. Géographiquement, les bâtons se sont répandus des Pyrénées jusqu’en Belgique et vers l’est jusqu’en Moravie et en Russie.

De fines aiguilles en os, finement pointues sur des polissoirs en pierre, témoignent d’un grand soin apporté à la préparation des vêtements. De nombreux autres instruments en os sont associés aux perceurs : poinçons, marteaux, ciseaux, stylets, épingles avec ou sans tête, spatules et polissoirs ; ces derniers pourraient avoir été utilisés pour la préparation du cuir. Les perceurs, épingles et polissoirs apparaissent dès le début de la sculpture. Le nom de poignard est donné à de longues pointes en bois de renne ; l’une d’elles a été retrouvée à Laugerie Basse.

¶ Histoire ou art du Paléolithique supérieur

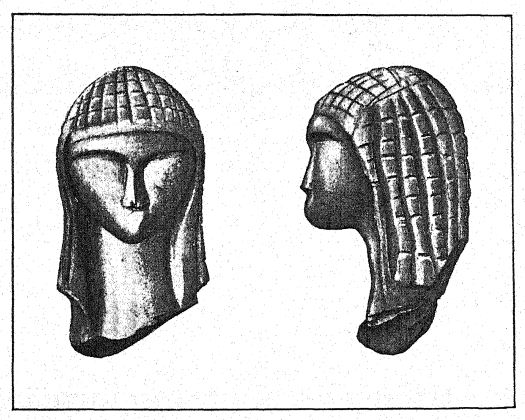

Après les études pionnières de Lartet, l’histoire de l’art de la période du renne, tel qu’il se manifeste dans l’os, l’ivoire et les cornes de cerf gravées et sculptées, occupa les trente-cinq dernières années de la vie d’Édouard Piette, un magistrat de Graonne qui se consacra à ce sujet passionnant par passion. Il fut un pionnier dans l’interprétation de l’art mohilier. Il faut se rappeler qu’à l’époque de Piette, les quatre divisions de la culture du Paléolithique supérieur, si familières à nous, n’étaient que partiellement perçues ; ses études, en fait, portaient principalement sur l’art mobile de l’époque magdalénienne, et il entreprit d’en suivre les modifications dans chaque grotte successive, en commençant par sa brochure La Grotte de Gourdan, en 1873, dans laquelle il annonça pour la première fois l’idée qui sous-tendait toutes ses conclusions ultérieures, à savoir que la sculpture précédait la gravure au trait et l’eau-forte. Il divisa l’art en une série de phases ; Il nomma celle du cerf élaphique (Cervus elaphus), celle du renne Tarandienne, celle du cheval Hippiquienne et celle du bétail sauvage Bovidienne. En concluant ce premier ouvrage de 1873, il remarquait : « Écrire l’histoire de l’art magdalénien, c’est donner l’histoire de l’art primitif lui-même. » Il observait qu’en sculptant la corne du renne, l’artiste était obligé de travailler l’extérieur dur, l’os, et d’éviter l’intérieur spongieux ; ce défaut de matériau suggérait l’invention du bas-relief. Il considérait la statuette comme l’assemblage de deux bas-reliefs, un de chaque côté de l’os. Ainsi, il décrivit la tête en ivoire de la femme de Brassempouy, seul visage humain du Paléolithique supérieur qui soit même assez bien représenté ; ainsi que les deux torses féminins imparfaits en ivoire. En 1897, à l’âge de soixante-dix ans, Piette entreprit ses dernières fouilles, et la somme de ses travaux nous est conservée dans le magnifique ouvrage intitulé l’Art pendant l’âge du Renne, publié en 1907.

Français L’élève et biographe de Piette, l’abbé Henri Breuil, observe que son schéma de l’évolution de l’art est exact dans ses grandes lignes20. Il est vrai que la sculpture humaine apparaît pour la première fois dans l’Aurignacien inférieur, qu’elle survit au Solutréen et s’étend même jusqu’au Magdalénien moyen, mais cette énorme période ne peut être placée dans une seule division archéologique comme le supposait Piette ; en vérité, il ne soupçonnait pas la gestation prolongée de l’art quaternaire, mais il contractait en une petite division les documents de nombreuses phases. En même temps, Piette avait raison d’attribuer la fleur de l’art de la gravure accompagnée de contours de formes animales en relief aux deuxième et troisième niveaux de l’industrie magdalénienne, mais il ignorait que ce développement avait été précédé d’une longue période au cours de laquelle la gravure avait été pratiquée de manière timide et plus ou moins sporadique comme art pariétal sur les parois des cavernes aussi bien que sur l’os et la pierre. Il est vrai aussi qu’une grande aisance en sculpture a précédé l’art de la gravure, mais elle a été arrêtée dans ses progrès tandis que la gravure se développait lentement ; dans le choix initial des sujets, les sculpteurs de l’Aurignacien moyen et récent ont montré une préférence pour la forme humaine, tandis que plus tard, au Solutréen et au début du Magdalénien, ils se sont principalement tournés vers les figures animales, de sorte que la sculpture n’a pas été soudainement éclipsée. Les premières gravures faites à la fine pointe de silex sur pierre ne sont guère moins anciennes que les premières sculptures, et coexistent modestement à leurs côtés jusqu’au moment où la gravure, grandement multipliée, supplante largement la sculpture. Enfin, observe Breuil, c’est une des gloires d’Édouard Piette [ p. 394 ] d’avoir compris que les galets peints du Mas d’Azil représentaient le dernier prolongement de l’art quaternaire agonisant.

Il est heureux que le flambeau de Piette soit tombé sur un homme doté du génie artistique et de l’appréciation de Breuil, à qui nous devons principalement notre compréhension claire de l’évolution chronologique de l’art du Paléolithique supérieur. Le tableau ci-joint (p. 395) rassemble les résultats des observations de Piette, Sautuola, Rivière, Cartailhac, Capitan, Breuil et de bien d’autres, en grande partie selon l’ordre chronologique déterminé par les travaux de Breuil.

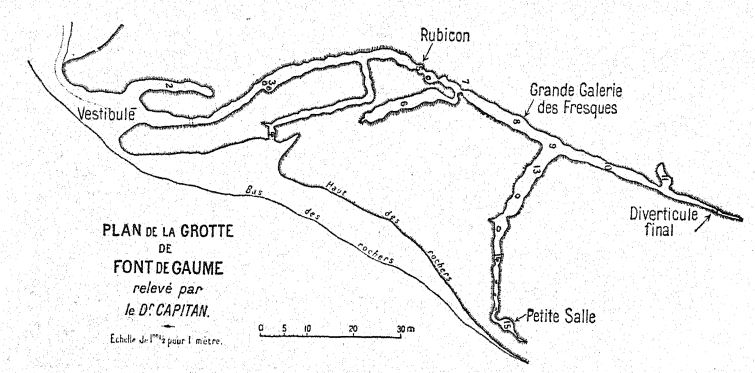

Nous sommes loin de 1880, observe Cartailhac21, lorsque la découverte par Sautuola des peintures du plafond de la caverne d’Altamira fut accueillie avec tant de scepticisme et d’indifférence. Connaissant l’instinct artistique des peuples du Paléolithique supérieur grâce à leurs gravures sur os et sur ivoire, nous aurions dû nous attendre à la découverte d’un art pariétal. La publication des gravures de la grotte de La Mouthe par Rivière^^ en avril 1895 fut le premier avertissement de notre oubli, et immédiatement Édouard Piette rappela Altamira à la mémoire des chercheurs en art préhistorique. La découverte de Sautuola cessa d’être isolée. Guidés par les gravures trouvées à La Mouthe, [ p. 395 ] [ p. 396 ] Daleau découvrit les gravures de la grotte de Pair-non-Pair, en Gironde. En 1902, il y eut la double découverte des gravures de la grotte de Combarelles et des peintures de la grotte de Font-de-Gaume, communiquées par Gapitan et Breuil. Des découvertes à Marsoulas, au Mas d’Azil, à La Grèze, à Bernifal et à Teyjat suivirent bientôt.[4]

| Sculpture | Figures gravées | Figures peintes | |

|---|---|---|---|

| Azilien. | VI. Absence de dessins animaliers. | VI. Décoration azilienne conventionnelle. Galets plats colorés en rouge et noir. Mas d’Azil, Marsoulas, Pindal, | |

| Magdalénien récent. | V. Absence totale. | V. Pas d’art animalier. Diverses figures et signes schématiques et conventionnels (bandes, branches, lignes, surfaces ponctuées évoquant les galets aziliens). | |

| Magdalénien moyen. | Figurines humaines élancées en ivoire et en os. Formes animales en corne de renne et de cerf sur des instruments de chasse et des insignes cérémoniels. |

IV. Gravures faiblement tracées ; de fines lignes indiquant des poils prédominent dans les dessins, comme à Font-de-Gaume et à Marsoulas. Contours et détails animaliers perfectionnés. Beaux contours animaliers, Grotte de la Mairie, Marsoulas. Gravure perfectionnée sur os et ivoire. |

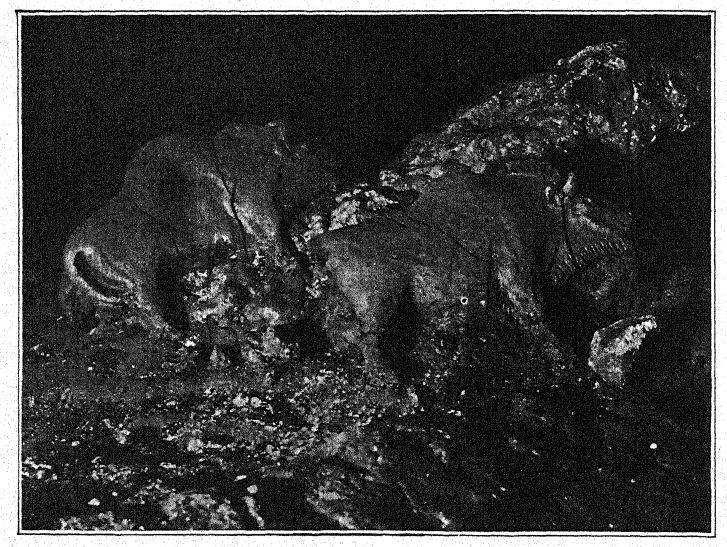

IV. Figures animales polychromes au contour noir et modelé intérieur obtenu par un mélange de jaune, de rouge et de noir. Association constante du r adage et des incisions avec la peinture. siy Usees. Grandes et brillantes fresques polychromes de Marsoulas, Font-de-Gaume, Altamira. Contours animaliers en noir, Niaux. |

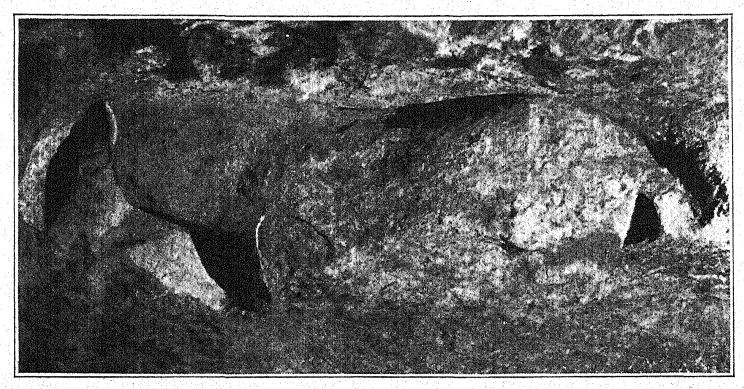

| Magdalénien ancien. | Sculpture animalière. Bisons de F. d’Audoubert ; hauts-reliefs de chevaux, Cap-Blanc. | III. Lignes profondément incisées suivies de légers contours en graffiti. Contours et poils incisés, par exemple, mammouths de Combarelles. Dessins striés, Castillo, Altamira, Pasiega. | III. Figures en aplat et ombrage chinois sans modelé, ainsi que figures animales pointillées comme à Font-de-Gaume, Marsoulas, Altamira, Pasiega. |

| Solutréen. | Sculpture osseuse en haut-relief ; 1er siècle av. J.-C., Pyrénées. Sculpture animalière en ronde-bosse, Préd. ost. | Gravures. | |

| Aurignacien récent. | Lourdes statuettes humaines (id jls) de Menton, Brassempouy, Wiliendarf, Brünn. Bas-reliefs humains de Laussel. Lourdes figures humaines de Sireuil, Paire-non-Paire. | II. Figures animales et humaines, d’abord très profondément incisées, puis moins ; quatre membres généralement figurés. Dessins vigoureux, un peu maladroits, comme à La Mouthe, puis plus caractéristiques comme à Combarelles. | II. Lignes de remplissage d’abord faibles, puis de plus en plus fortes, finalement associées à un modelé de contour qui finit par recouvrir toute la silhouette. ^ Lignes incisées associées à la peinture comme à Combarelles, Fontde-Gaume, La Mouthe, Marsoulas, Altamira. |

| Aurignacien ancien. | Animaux en bas-relief. | I. Figures profondément incisées, lourdes, de profil absolu ; de forme rigide comme à Pair-non-Pair, La Grèze, La Mouthe, Gargas, Bernifal, Hornos de la Peña, Marsoulas, Altamira. Contours animaliers archaïques de Castille. |

I. Tracés linéaires en monochrome, simples lignes noires ou rouges, indiquant seulement une silhouette. Deux membres sur quatre sont ordinairement figurés. Les plus anciennes peintures de Castillo, Altamira, Pindal, Font-de-Gaume, Marsoiilas, La Mouthe, Combarelles, Bernifal. |

| Statuaire et bas-relief. | Art mobile et pariétal au trait. | Art pariétal et mobile en couleur. |

ÉTAPES DU DÉVELOPPEMENT DE L’ART DU PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR

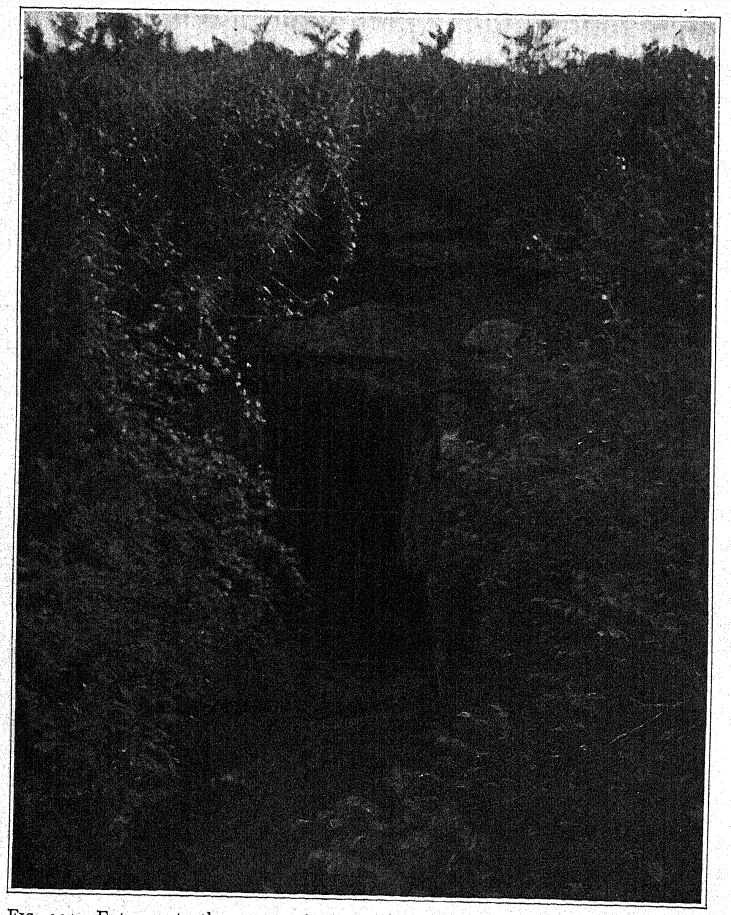

En 1908, Dechelette a répertorié huit grottes en Dordogne, six dans les Pyrénées et sept le long des Pyrénées cantabriques du nord de l’Espagne, mais il existe maintenant plus de trente grottes dans lesquelles des traces d’art pariétal ont été trouvées, et sans doute le nombre sera considérablement augmenté par les explorations futures, car les entrées de nombreuses grottes ont été fermées et les recoins éloignés dans lesquels sont placés des dessins, comme dans la récente découverte du Tuc d’Audoubert, sont très difficiles à explorer.

Les principales divisions de l’art palgéolithique supérieur sont les suivantes :

- Dessin, gravure et eau-forte avec de fines pointes de silex sur des surfaces de pierre, d’os, d’ivoire et sur les parois calcaires des cavernes.

- Sculpture en bas ou haut-relief. Principalement en pierre, en os et en argile.

- Sculpture en ronde-bosse en pierre, ivoire, bois de renne et de cerf.

- Peinture au trait, en tons monochromes et en polychromies de trois ou quatre couleurs, généralement accompagnée ou précédée de gravure au trait, avec des pointes de silex ou des bas-reliefs.

- Ornements conventionnels tirés de la répétition de formes animales ou végétales ou de la répétition de lignes géométriques.

¶ Dessins et gravures du Magdalénien ancien

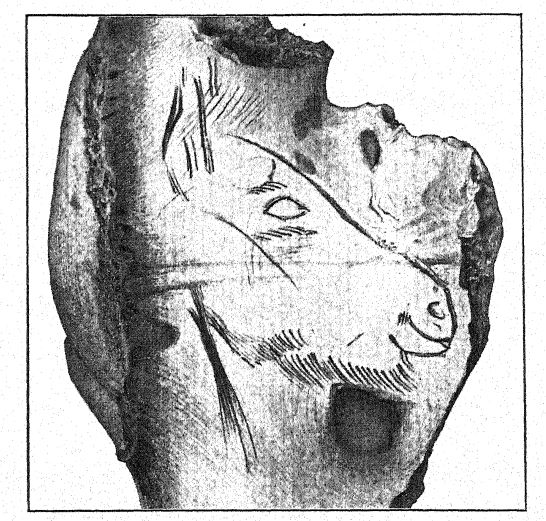

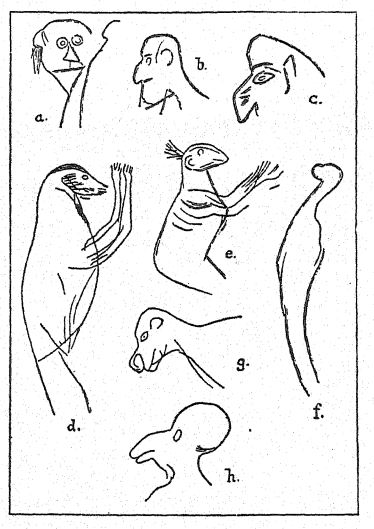

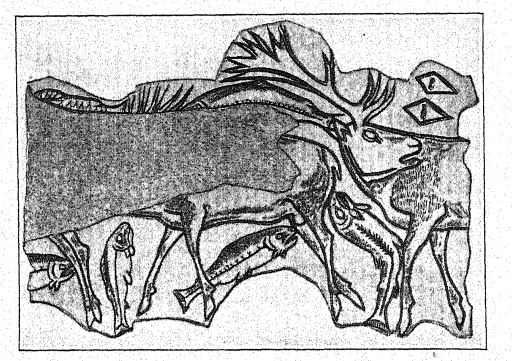

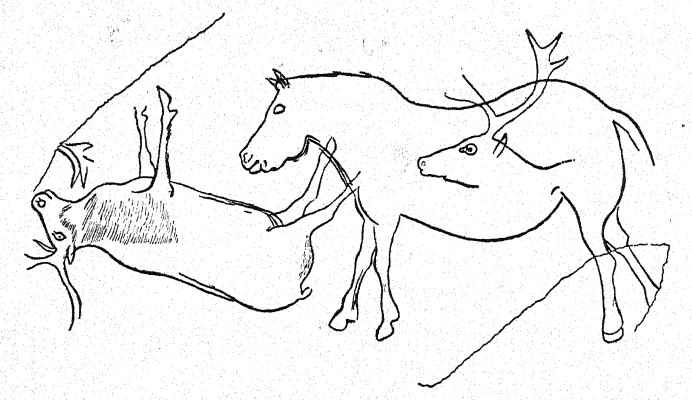

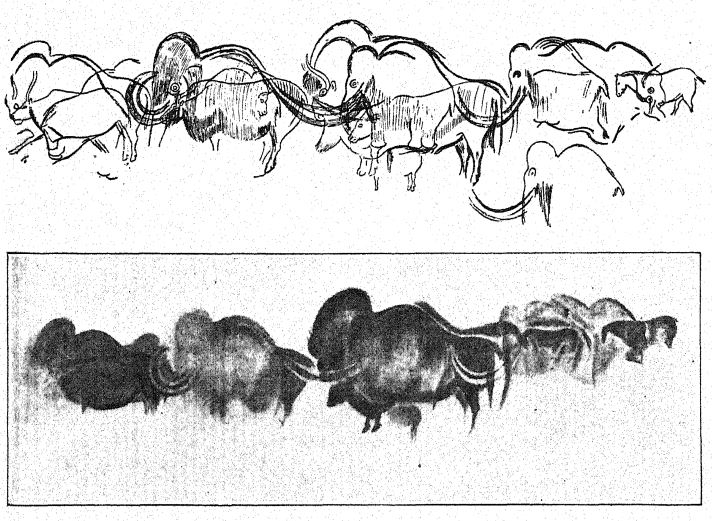

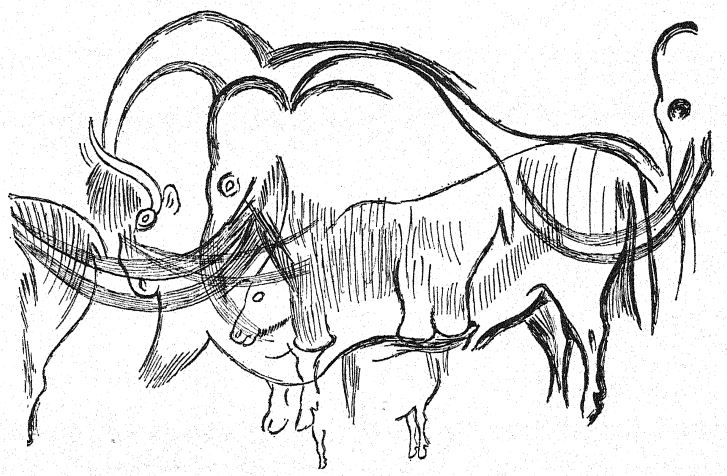

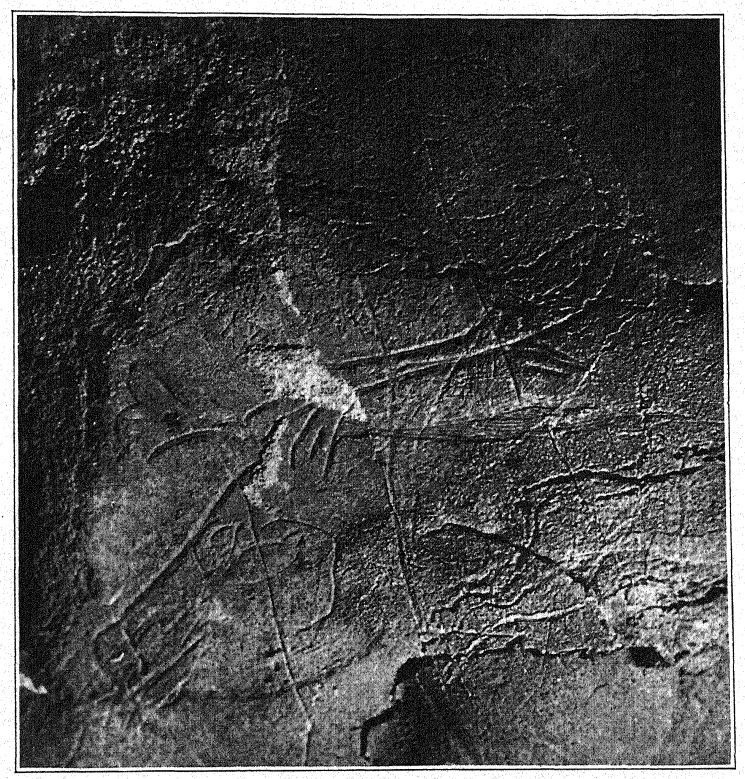

Nous avons déjà retracé l’art de la gravure, tel qu’il apparaît pour la première fois à la fin de l’Aurignacien, jusqu’au Solutréen ; dans ce dernier, il n’est que faiblement représenté. Son développement ultérieur au début du Magdalénien se retrouve dans les gravures réalisées avec des instruments en silex plus délicats ou plus pointus, capables de tracer une ligne excessivement fine ; il s’agissait sans doute des premiers microlithes magdaléniens. Les contours des animaux, avec une indication [ p. 397 ] de poils, sont fréquemment esquissés avec des lignes si extrêmement fines qu’elles ressemblent à des eaux-fortes ; les figures sont souvent de très petites dimensions et marquées par une attention beaucoup plus particulière aux détails, tels que les yeux, les oreilles, les cheveux de la tête et de la crinière, et les sabots ; les proportions sont également beaucoup plus exactes, de sorte que ces gravures deviennent très réalistes. Breuil attribue au Magdalénien ancien les traces gravées de mammouths de Combarelles. On trouve également des gravures de cette période dans les grottes d’Altamira en Espagne et de Font-de-Gaume en Dordogne, [ p. 398 ] et à cette époque appartient le groupe de biches d’Altamira, qui se distingue par les lignes particulières de leurs poils recouvrant leur visage. Les sujets choisis sont principalement le cerf rouge, le renne, le mammouth, le cheval, le chamois et le bison. Les dessins striés de Castillo et d’Altamira, qui représentent en partie des poils et en partie des indications d’ombrage, appartiennent à cette période.

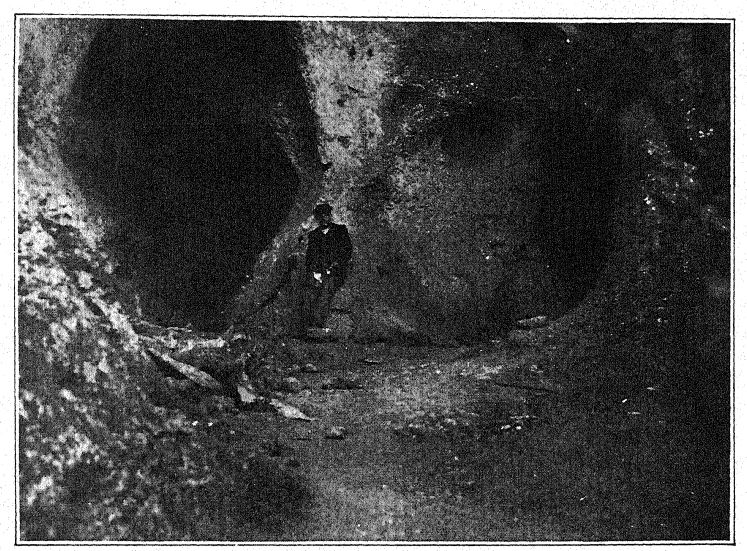

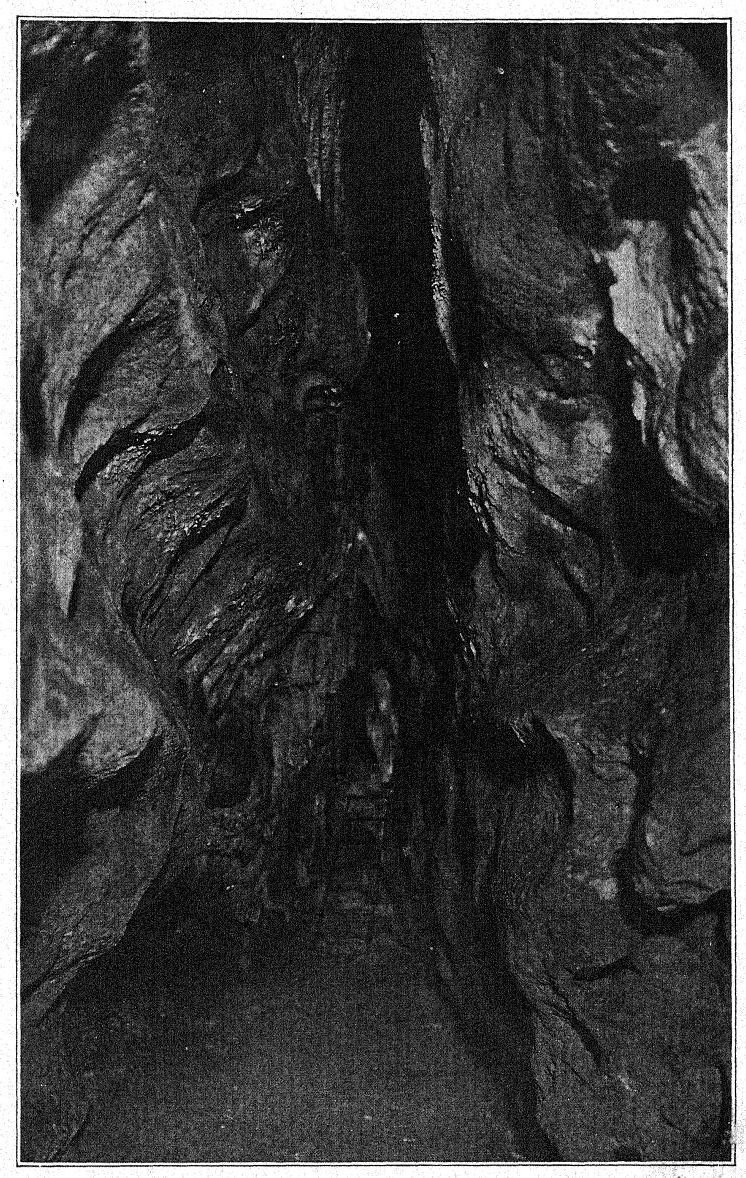

Français Les gravures de la grotte de La Mouthe ont été découvertes par Rivière en 1895 et ont permis de redonner de l’attention à l’art pariétal depuis longtemps oublié découvert à Altamira par Sautuola en 1880. Les dessins de La Mouthe commencent à environ 270 pieds de l’entrée et peuvent être suivis sur une distance de 100 pieds, dispersés en divers groupes ; ils appartiennent manifestement à une étape très primitive, probablement du Magdalénien ancien, le point d’intérêt principal étant que, tandis que la plus grande partie des gravures sont en simples lignes incisées, ici et là le contour est renforcé par une ligne de peinture rouge ou noire ; c’est le début d’une méthode suivie dans tout l’art pariétal magdalénien, dans laquelle l’artiste esquisse soigneusement ses contours avec des silex pointus avant d’appliquer la couleur. Ce traitement, d’abord limité aux simples contours, a conduit à tracer de nombreux détails au trait gravé, les yeux, les oreilles, les cheveux ; Breuil a ainsi montré qu’à son développement final, une gravure soigneusement élaborée sous-tend le tableau. Dans les dessins de La Mouthe, les proportions sont très mauvaises ; ils représentent le renne, le bison, le mammouth, le cheval, le bouquetin et l’urus ; des taches rouges sont parfois éclaboussées sur les flancs des animaux ; çà et là, on trouve un travail de qualité supérieure, comme le renne en mouvement.