[ p. 456 ]

FIN DE L’ÂGE DE PIERRE — INVASION DE NOUVELLES RACES — HISTOIRE DU MAS D’AZIL, DE FÈRE-EN-TARDENOIS — MILIEU ET VIE FORESTIÈRE — ORIGINE DE LA CULTURE AZILIENNE-TARDENOISIENNE — CARACTÈRES ET COUTUMES DES NOUVELLES RACES — TRANSITION VERS LE NÉOLITHIQUE ET RELATIONS DES ANCIENNES ET NOUVELLES RACES — PRINCIPALES LIGNES APPARENTES DE DESCENDANCE HUMAINE ET DE MIGRATION HUMAINE EN EUROPE OCCIDENTALE.

Nous sommes désormais arrivés à la fin de l’Âge de la Pierre Ancienne, une période qui s’étendrait entre 10 000 et 7 000 ans avant notre ère. L’avènement des cultures finales du Paléolithique supérieur, connues sous le nom d’Azilien-Tardenoisien, marque une transition encore plus abrupte que celle observée à toutes les étapes précédentes. Il ne s’agit pas d’une évolution, mais d’une révolution. L’esprit artistique disparaît totalement ; il ne reste aucune trace de gravure ou de sculpture animalière ; la peinture ne se trouve que sur des galets aplatis ou sous forme de dessins schématiques ou géométriques sur les parois. Des outils en os, seuls subsistent les harpons et les polissoirs, et même ceux-ci sont de facture inférieure et dénués de toute trace d’art. L’industrie du silex poursuit la dégénérescence amorcée au Magdalénien et ne connaît un renouveau et un élan que dans la fabrication d’outils et d’armes extrêmement petits ou microlithiques, appelés « Tardenoisien ». Les armes de chasse, en os comme en silex, disparaissent, mais le cerf est chassé et ses cornes servent à la fabrication de harpons. Il s’agit de « l’âge du cerf », la dernière étape de la « période des cavernes » en Europe occidentale, et elle est postérieure à « l’âge du renne » dans le sud.

Il semblerait que les mêmes régions autrefois occupées par la grande race de chasseurs Crô-Magnon, de l’Aurignacien au Magdalénien, soient maintenant habitées par une ou plusieurs races principalement employées à la pêche. Le pays est densément boisé. [ p. 457 ] Le climat est encore froid et extrêmement humide, et la vie humaine se concentre partout dans les grottes ou les entrées des cavernes.

¶ Invasion de quatre nouvelles races à la fin du Paléolithique supérieur

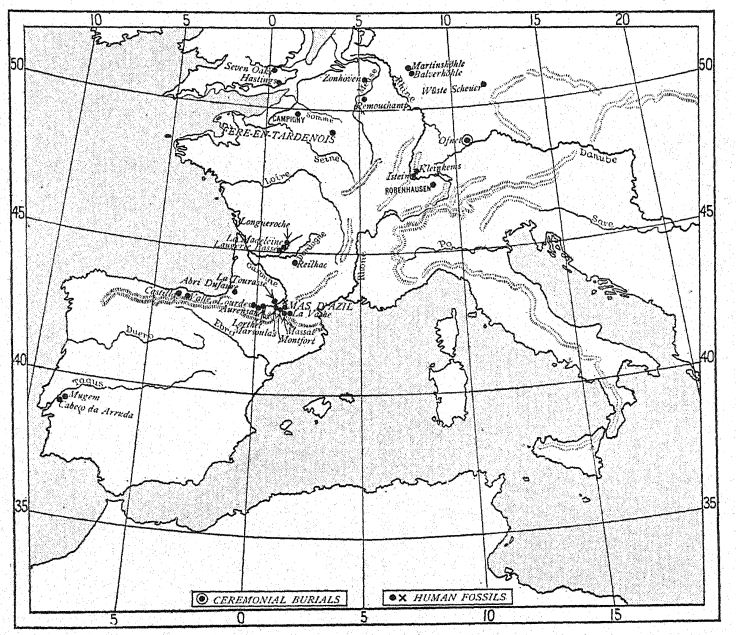

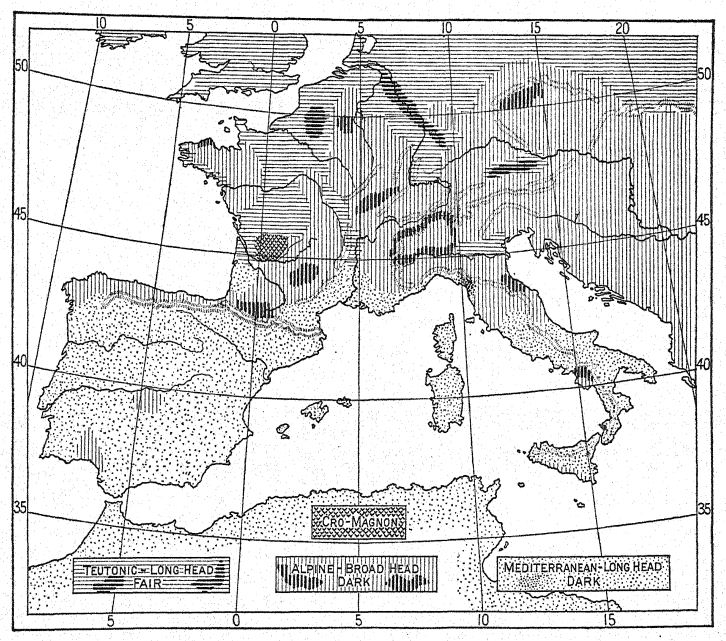

Il est très difficile de déterminer dans quelle mesure cette révolution est due au déclin de la race Grô-Magnon et dans quelle mesure à l’invasion d’une ou plusieurs nouvelles races, en l’absence de preuves anatomiques dérivées de restes squelettiques. Deux nouvelles races ont certainement trouvé leur chemin le long du Danube, comme le montrent les sépultures d’Ofnet, en Bavière orientale ; l’une a une tête extrêmement large et peut-être d’origine d’Asie centrale, tandis que l’autre a une tête extrêmement longue et peut-être d’origine méridionale ou méditerranéenne. Il est possible que ces deux races correspondent respectivement aux influences industrielles orientales et méridionales observées à l’étage Azilien-Tardenoisien. La première est la première race brachycéphale à pénétrer l’Europe occidentale, car on se souvient que toutes les races pré-Adous, les Crô-Magnon, les Brünn et les Néandertaliens, sont dolichocéphales. La race à tête longue trouvée à Gfnet se distingue très clairement de la race Crô-Magnon à tête longue disharmonique par l’étroitesse du visage ; en d’autres termes, il s’agit d’un type de tête et de visage harmonique, qui pourrait être d’origine méditerranéenne, comme la soi-disant « race méditerranéenne » de Sergi.

Cette nouvelle invasion de l’Europe occidentale par deux races arrivant par une ou plusieurs des grandes routes migratoires du vaste continent eurasiatique vers l’est, races dotées d’un développement cérébral relativement élevé, est certainement l’un des traits les plus surprenants de la fin de la période paléolithique, car nous avons longtemps été habitués à penser que ces nouvelles invasions orientales et méridionales n’ont commencé qu’à l’époque néolithique.

Alors que le Paléolithique supérieur touche à sa fin, une autre influence industrielle se fait encore sentir, selon Breuil : elle vient du nord-est, le long des côtes de la Baltique.

En rassemblant toutes les preuves fragmentaires dont nous disposons, nous pouvons considérer l’Europe occidentale à la fin de l’Ancien [ p. 458 ] Âge de pierre comme peuplée de quatre et peut-être de cinq races distinctes, comme suit :

5. Arrivée tard dans le Paléolithique, une race le long des rives de la Baltique, connue uniquement par son industrie Maglemose ; peut-être une race teutonique.

4. Race sud-méditerranéenne, connue uniquement pour son industrie tardenoise, migrant le long des côtes nord de l’Afrique et se répandant en Espagne ; dotée d’un art conventionnel et schématique ; probablement une avancée de la véritable race « méditerranéenne » des Sergi ; possiblement identique à la race 3 ci-dessous. (Identique à la race 4, p. 278.)

3. Une race à tête longue trouvée à Ofnet, dans l’est de la Bavière ; il s’agit peut-être d’une branche de la véritable race « méditerranéenne » mentionnée ci-dessus (4), mais sans lien avec la race Brünn. (Peut-être la même que la race 4.)

2. La race Furfooz-Grenelle, nouvellement arrivée, à tête large ; connue le long du Danube à Ofnet, en Bavière orientale, et plus au nord en Belgique ; il s’agit peut-être d’une branche de la race « alpine ». (Identique à la race 3, p. 278.)

1. Les Crô-Magnons survivants, en phase de déclin industriel, poursuivant l’industrie azilienne, habitant probablement la France et le nord de l’Espagne.

La race Ofnet à tête large mentionnée ci-dessus est apparemment identique à la race Furfooz-Grenelle et pourrait également correspondre à la race alpine-celtique existante d’Europe occidentale. La race Ofnet à tête longue pourrait correspondre à la race méditerranéenne existante des Sergi.

La présence de la race Crô-Magnon en Europe occidentale à l’Azilien-Tardenoisien n’est confirmée, à notre connaissance, par aucun élément anatomique, mais elle est suggérée par le mode d’inhumation de deux squelettes découverts par Piette dans les dépôts aziliens de la station du Mas d’Azil. Cette inhumation, comme celle d’Ofnet, est typique du Paléolithique supérieur et non du Néolithique. Ces squelettes gisaient dans la couche « azilienne » (VI) décrite ci-dessous. Les petits os étant manquants, Piette en a conclu que les restes avaient été exposés quelque temps aux intempéries avant l’inhumation, et que les plus gros os avaient été grattés et nettoyés avec des couteaux en silex, puis colorés en rouge à l’oxyde de fer avant l’inhumation. Selon d’autres autorités, les traces de grattage et de nettoyage sont douteuses ; il ne fait cependant aucun doute que la séparation des os du squelette et l’utilisation de matières colorantes constituent une preuve solide que cette sépulture azilienne était l’œuvre de membres de la race Crô-Magnon. [ p. 459 ] En complément de ce que nous avons dit sur la survie de la race Crô-Magnon dans le chapitre précédent, l’opinion de Cartailhac1 peut être citée : « La race des Crô-Magnon est bien déterminée. Il n’y a aucun doute sur leur grande taille, et Topinard n’est pas le seul à croire qu’ils étaient blonds. Nous les avons retracés à travers la « période du renne » jusqu’à l’époque néolithique, où ils étaient largement répartis et positivement apparentés aux populations anciennes ou actuelles de la France moderne, étant particulièrement caractéristiques de notre région [la France] et de la Méditerranée occidentale. Alors que la race des Crô-Magnon prédominait dans le sud et l’ouest, celle des Furfooz prédominait dans le nord-est de la France et en Belgique. Ces brachycéphales étaient probablement bruns ou de couleur foncée. »

Mais avant d’observer plus avant les caractères de ces quatre ou cinq races, examinons leurs industries.

¶ Découverte de la station de type Azilienne

Comme indiqué précédemment, on estime que ces industries ont prévalu entre 7 000 et 10 000 ans avant notre ère, c’est-à-dire entre la fin du Magdalénien et le début du Néolithique. Cette période de transition correspond à l’intervalle au cours duquel la culture azilienne-tardenoisienne a balayé toute l’Europe occidentale et a complètement remplacé la culture magdalénienne. De Castillo, dans les monts Cantabriques du nord de l’Espagne, à Ofnet, sur le haut Danube, la nouvelle culture a été complètement remplacée. La culture magdalénienne ne subsiste nulle part ; elle est totalement éliminée ; la soudaineté du changement, tant dans la vie animale que dans l’industrie, n’est nulle part plus clairement indiquée qu’à la station type du Mas d’Azil, dans le sud de la France, que nous pouvons maintenant décrire.

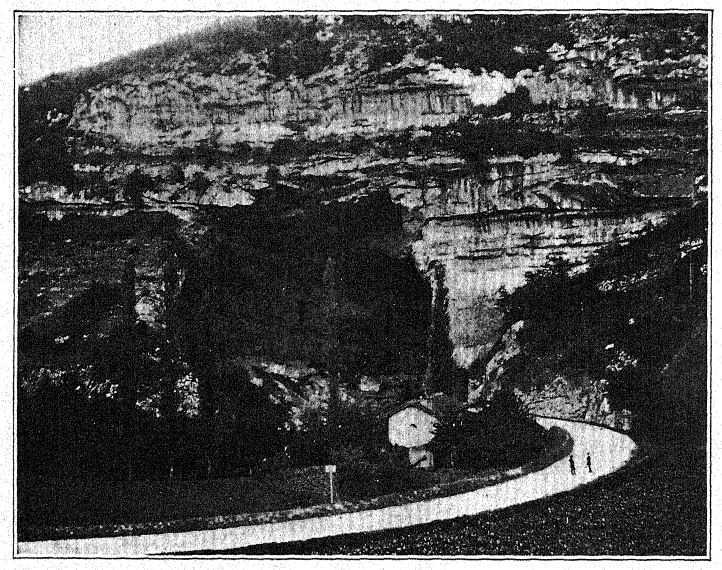

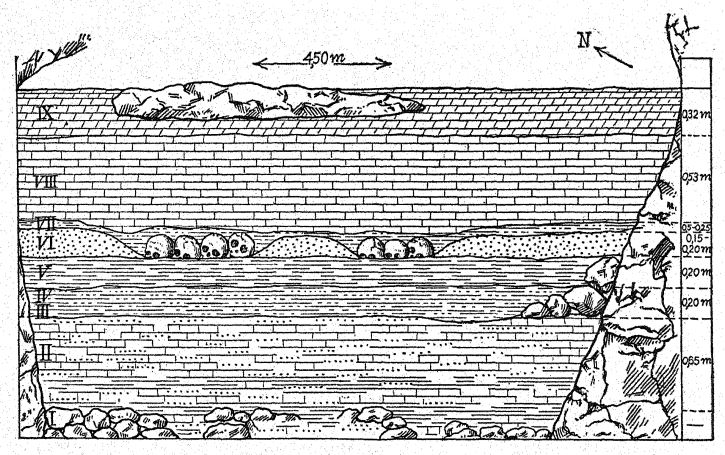

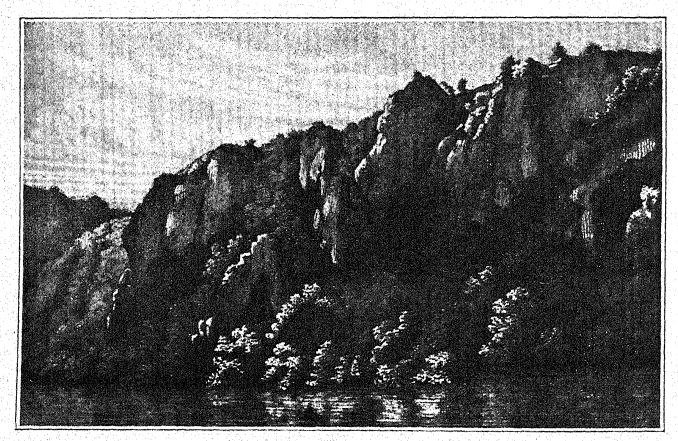

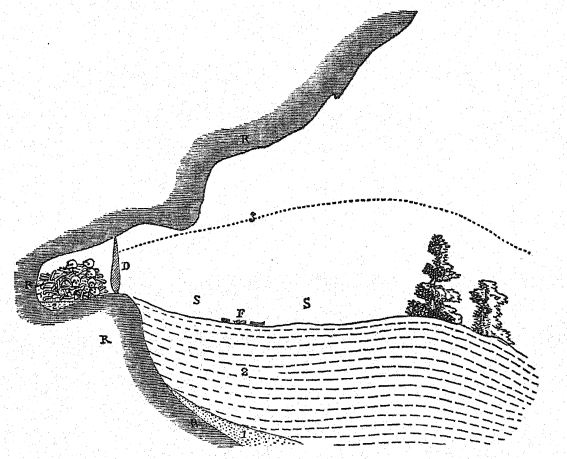

En 1887, Édouard Piette commença l’exploration des gisements de la grande caverne du Mas d’Azil. Cette station tire son nom du petit hameau du Mas d’Azil, situé au pied des Pyrénées, à environ soixante-dix kilomètres au sud-ouest de Toulouse. À cet endroit, l’Arize serpente sur un quart de kilomètre à travers un imposant tunnel naturel traversé par la route de Saint-Girons à [ p. 460 ] Carcassonne. Une riche couche de gisements magdaléniens attira d’abord l’attention de Piette, qui y découvrit quelques-uns des plus beaux exemples d’art magdalénien tardif. Mais au-dessus de ces gisements, il découvrit une étape industrielle jusqu’alors méconnue, à laquelle il donna le nom d’Azilien. Les couches aziliennes ont livré plus d’un millier de spécimens de harpons aplatis et à double barbelure, fabriqués à partir de cornes de cerf, différant ainsi considérablement des harpons du Magdalénien tardif, arrondis et fabriqués à partir de cornes de renne. L’ensemble des gisements, tel qu’exploré par Piette, est un condensé de la préhistoire de l’Europe, du Magdalénien ancien à l’Âge du Bronze, et doit être comparé aux gisements successifs de Castillo (p. 164), Sirgenstein (p. 202), Ofnet (p. 476) et Schweizersbild (p. 447).

La section du Mas d’Azil est la suivante :

[ p. 461 ]

PRÉHISTORIQUE ET NÉOLITHIQUE

IX. Outils en fer, poteries gauloises. Au sommet, vestiges gallo-romains, verre et poteries vernissées.

VIII. Néolithique moyen et âge du Bronze ; couche de poterie, outils en pierre polie, traces de cuivre et de bronze.

VII. L’aube du Néolithique. La faune comprend le cheval, l’urne, le cerf et le sanglier. Silex taillés et polis, poinçons et polissoirs en os ; harpons rares. Débuts de la poterie.

PALÉOLITHIQUE SUPÉRIEUR

VI. AZILIEN, couche archéologique rouge, masses de peroxyde de fer. Climat extrêmement humide. Larges harpons plats en corne de cerf perforés à la base, nombreux galets aplatis et peints, silex de forme magdalénienne dégénérée, notamment de petits rabots arrondis et des éclats de couteaux, des poinçons et des polissoirs en os. Aucune trace de renne dans les foyers ; cerfs abondants, ainsi que chevreuils et ours bruns ; sangliers, bovins sauvages, castors et divers oiseaux. Aucune trace d’outils en pierre polie. Enterrés dans cette couche, sous les dépôts de cendres striées et parfaitement intacts, deux squelettes humains ont été découverts. Piette pensait qu’ils avaient été macérés dans des silex puis colorés en rouge au peroxyde de fer.

V. Couche limoneuse stérile finement stratifiée, dépôt de crue de la rivière Arize.

IV. Couche culturelle du Magdalénien tardif ; douze harpons à double rangée en corne de renne, quelques-uns en corne de cerf ; nombreuses gravures et sculptures en os. Les restes de renne sont rares dans les foyers ; ceux du cerf royal (Cervus elaphus) sont abondants.

III. Un dépôt d’inondation stérile de la rivière Arize.

II. Couches culturelles du Magdalénien moyen et ancien, avec harpons barbelés en corne de renne ; instruments en silex de type magdalénien ancien, aiguilles en os. Les os de renne sont abondants.

I. Dépôts de gravier. Foyers intercalés.

L’épaisseur totale de ces dépôts culturels est de 8,03 m, soit 26 pieds et 4 pouces. La couche de type AZILIEN (VI), contenant des harpons plats en corne de cerf et des galets peints, intercalée entre les dépôts de l’âge du renne et les couches néolithiques, est, de par sa position stratigraphique, la plus intéressante et la plus instructive de tous les sites représentatifs de cette phase de transition ; et Piette a eu pleinement raison de donner à la période culturelle correspondante le nom d’Azilien.

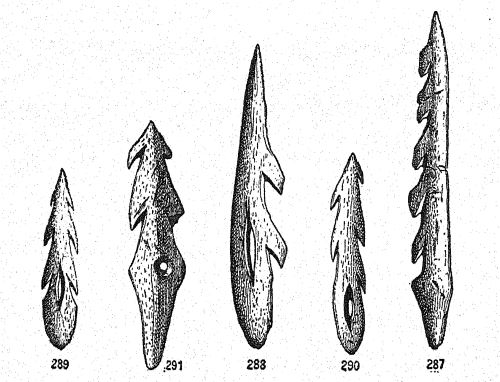

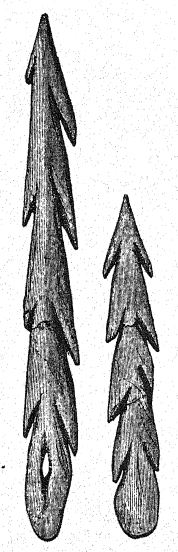

Français La transformation de l’art et de l’industrie, indiquée dans la couche culturelle azilienne, est aussi marquée que celle de la vie animale. [ p. 462 ] Nous n’observons dans cette couche aucune trace des gravures ou sculptures animales qui apparaissent si abondamment dans la couche magdalénienne tardive en dessous ; l’utilisation de pigments se limite aux peintures de figures schématiques ou géométriques sur les galets aplatis. Il n’y a aucune suggestion d’art dans aucun des outils en os, et les harpons en corne de cerf sont grossièrement façonnés ; ce type de harpon semble être le principal survivant de la riche variété d’outils notés dans la couche magdalénienne en dessous. Le harpon en corne de cerf, en outre, est façonné avec beaucoup moins d’habileté que les beaux harpons magdaléniens ; comme eux, il a deux rangées de barbes, mais elles ne sont pas taillées avec la même délicatesse et la même exactitude. Quant à la forme du nouveau modèle, elle s’explique par la nature du nouveau matériau : l’intérieur de la corne de cerf étant composé d’un tissu spongieux, ne pouvait être utilisé comme le pouvait l’intérieur plus dur et plus compact de la corne de renne ; l’artisan était donc obligé de façonner son harpon à partir de l’extérieur d’un côté de la corne de cerf, et par conséquent de le rendre plat.

Il n’y a pas d’aiguilles en os, pas de javelots ni de sagaies ; il n’y a pas non plus d’armes en os magnifiquement sculptées. On observe également une [ p. 463 ] réduction des utilisations des os fendus, comme les grands lissoirs ou polissoirs. Les outils en os semblent provenir d’un étage aurignacien tardif appauvri ; il en va de même pour les outils en silex, car on observe un retour du grattoir caréné. On observe également un retour de certains types d’outils de gravure et de l’éclat en forme de couteau ; même certains petits types géométriques de silex ressemblent à ceux des niveaux aurignaciens.

Les nombreuses coquilles de l’escargot Helix nemoralls, un escargot amateur d’humidité, retrouvées dans les foyers du Mas d’Azil, témoignent de l’humidité du climat, un fait confirmé par les dépôts de crue contemporains de l’Arize. Les pluies fréquentes et abondantes ont chassé vers le nord les derniers représentants de la steppe fatma. Ces conditions climatiques ont favorisé la formation de tourbières, si fréquentes aujourd’hui dans le nord de la France, ainsi que la croissance de vastes forêts, habitées par le cerf, qui s’étendaient sur tout le pays.

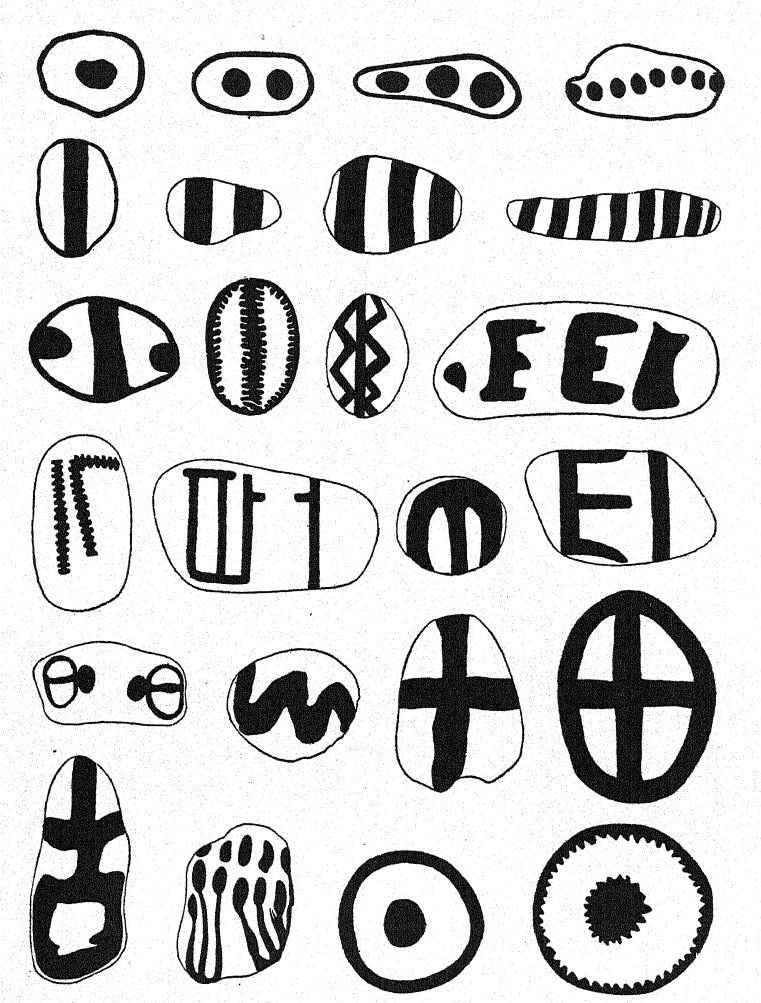

Les galets du Mas d’Azil sont peints sur une face avec du peroxyde de fer, dont un gisement se trouve à proximité de la grotte. La couleur, mélangée à des coquilles de pecten, à des galets creusés ou à des pierres plates, était appliquée au doigt ou au pinceau. Les nombreux motifs énigmatiques se composent principalement de bandes parallèles, de rangées de disques ou de points, de bandes à bords festonnés, de motifs cruciformes, de motifs en échelle (scalariformes) tels qu’on les trouve dans les gravures et peintures « aziliennes » des cavernes, et de lignes ondulées. Ces combinaisons graphiques rappellent certains caractères syllabiques et alphabétiques des inscriptions égéennes, chypriotes, phéniciennes et gréco-latines. Aussi curieuses que puissent être ces ressemblances, elles ne suffisent pas à justifier une théorie reliant les signes sur les galets peints des Aziliens aux caractères alphabétiques des plus anciens systèmes d’écriture connus.3 Piette a tenté d’expliquer certains des dessins extrêmement grossiers sur ces galets comme un système de notation, d’autres comme des pictogrammes et des symboles religieux, et quelques-uns comme de véritables signes alphabétiques, et a suggéré que la caverne du Mas d’Azil était une école du Paléolithique supérieur où la lecture, le calcul, [ p. 464 ] [ p. 465 ] l’écriture et les symboles du soleil étaient appris et enseignés. La très large distribution de ces galets symboliques et la peinture de motifs similaires sur les parois des cavernes prouvent certainement qu’ils avaient une signification religieuse ou économique, qui pourrait être révélée par des recherches ultérieures.

¶ La station de type Taedenoisienne

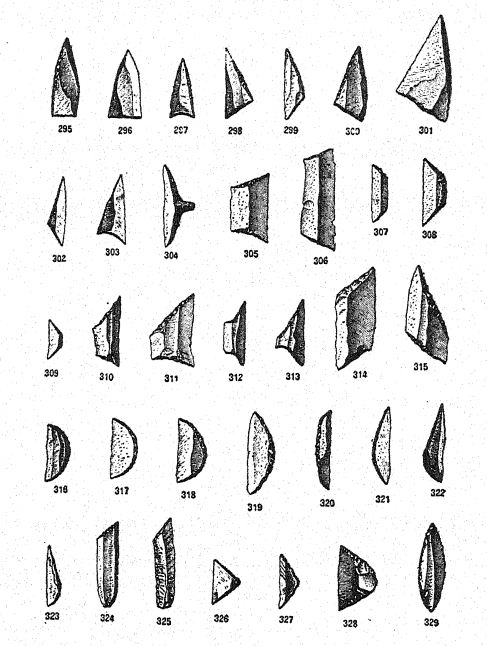

Si l’on se détourne de la région des Pyrénées à l’époque azilienne, on observe la région située entre la Seine et la Meuse, dans le nord de la France, comme le théâtre d’une industrie contemporaine. À la station de Fère-en-Tardenois, dans le département de l’Aisne, on trouve un nombre particulièrement important de silex pygmées ; ceux-ci présentent diverses formes géométriques, y compris le triangulaire primitif, ainsi que le rhomboïdal, le trapèze et le semi-circulaire ; ensemble, ils ont été désignés par de Mortillet comme silex tardenoisiens, et en 1896, en monographiant cette industrie microlithique du silex, il les a suivis à travers la France, la Belgique, l’Angleterre, le Portugal, l’Espagne, l’Italie, l’Allemagne et la Russie, également le long du sud de la Méditerranée à travers Alger, Tunis, l’Égypte, et vers l’est jusqu’en Syrie et même en Inde.

Ces silex géométriques furent d’abord attribués à une invasion primitive qui aurait eu lieu au début du Néolithique ; ainsi, l’industrie du Tardenoisien fut considérée comme contemporaine de celle du Campignien, qui correspond au Néolithique ancien. On observa en outre que la localisation topographique des stations suivait de près les limites des bras de mer ou des cours d’eau, et la comparaison des matières premières trouvées dans les foyers révéla que ces silex étaient principalement utilisés par des pêcheurs ou des tribus se nourrissant de poisson. L’examen des silex révéla qu’un très grand nombre d’entre eux étaient adaptés à l’insertion dans de petits harpons, ou que ceux de forme rainurée pouvaient même avoir servi d’hameçons. On dressa ainsi le portrait d’une population de pêcheurs. Le Tardenoisien fut donc longtemps considéré comme contemporain du Néolithique ancien [ p. 466 ] plutôt qu’avec la fin du Paléolithique, mais au fur et à mesure des explorations, il s’est avéré que ni les restes d’animaux domestiques ni aucune trace de poterie ne se trouvent dans aucun de ces dépôts néolithiques, qui n’ont par conséquent rien en commun avec la véritable culture néolithique.

Français Le problème fut finalement résolu en 1909, lorsque la grotte de Valle près de Gibaja, Santander, dans le nord de l’Espagne, fut découverte par Breuil et Obermaier.5 Il s’agissait d’un gisement azilien classique contenant tous les types d’outils en os aziliens bien connus, tels que des harpons fins, des sculptures en corne de cerf, des javelots en os, des polissoirs en os de cerf, des éclats de silex ressemblant à ceux du Magdalénien tardif, ainsi que des silex microlithiques de forme géométrique typique du Tardenoisien. Cette découverte établit le fait que les niveaux inférieurs de l’industrie tardenoisienne ne se distinguaient pas vraiment de l’Azihan, car ici, sous des couches contenant des galets peints et des harpons de style azilien, se trouvaient des harpons à une ou deux rangées de barbes de motif magdalénien, mais taillés dans de la corne de cerf au lieu de la corne de renne.

La vie mammifère dans cette véritable couche azilien-tardenoisienne comprend le chamois, le chevreuil, le sanglier et l’urus, ou bovin sauvage. Dans une couche juste en dessous, qui représente la fin de la période industrielle magdalénienne, on a trouvé, bien que rarement, des restes de renne, animal jusqu’alors inconnu dans cette partie de l’Espagne, ainsi que du sanglier, du bison, du bouquetin et du lynx. Après cette découverte, la contemporanéité de l’Azilien et du Tardenoisien ne pouvait plus être mise en doute.

Quant à la relation entre ces deux industries, Breuil remarque6 que la prolongation des types de silex tardenoisiens est observée en Italie et en Belgique, mais ni le terme « tardenoisien » ni le terme « azilien » ne sont suffisamment exhaustifs pour embrasser la totalité de ces petites industries, qui seront finalement clairement distinguées l’une de l’autre. Des deux, l’Azilien représente la prolongation d’une ancienne période industrielle, dont la progression s’est apparemment faite du sud au nord, car nous pouvons retracer la distribution des haqjoons plats caractéristiques en corne de cerf des monts Cantabriques et des Pyrénées, à travers le sud et le centre de la France, jusqu’à la Belgique, l’Angleterre et la côte occidentale de l’Écosse. La phase industrielle tardive, le Tardenoisien, avec ses silex trapézoïdaux géométriques, apparaît initialement le long du sud de la Méditerranée, à Tunis, et à l’est, en Crimée. En France, elle représente une phase finale du Paléolithique, proche de la période des premiers foyers néolithiques ou précampigniens, fréquents le long du Danube et observés dans les environs de Liège. Ainsi, le terme le plus complet pour désigner l’ensemble de ces outils, du moins en Europe, serait « Azilien-Tardenoisien ».

[ p. 468 ]

¶ Environnement et vie des mammifères

Il semble que le principal changement géographique au cours de cette période ait été un affaissement des côtes septentrionales de l’Europe et une avancée de la mer provoquant la circulation de courants océaniques chauds et un climat plus humide favorable au reboisement.

Au nord, en Belgique, la faune de la toundra a persisté pendant l’extension de l’industrie du Tardenoisien ancien, car on y trouve encore des restes de renne, de renard arctique et de lièvre arctique mêlés dans les foyers à des silex de type Tardenoisien. Ceci, observe Obermaier, constitue la preuve que le Tardenoisien, avec l’Azilien, doit être placé à la fin de l’ère postglaciaire et au stade final de l’industrie du Paléolithique supérieur.

Au sud, dans la région de la Dordogne et des Pyrénées, la faune de la toundra a entièrement disparu, ainsi que celle des steppes et des hauteurs alpines ; l’animal dominant dans les forêts est le cerf royal, adapté aux forêts de type tempéré et associé à la faune des forêts et des prairies eurasiennes qui domine désormais l’Europe occidentale.

Le seul survivant de la grande faune afro-asiatique est la lignée qui apparaît dans les stations du Paléolithique supérieur dans la région proche des Pyrénées ; le carcajou arctique donne aussi à la faune un aspect glaciaire, car, comme le lion, il n’est plus jamais rencontré en Europe centrale occidentale après la fin du Paléolithique supérieur, d’autres ennemis de la faune herbivore étaient le loup et l’ours brun.

Outre le cerf, les forêts de cette époque étaient peuplées de chevreuils. Au sud, dans les Pyrénées, l’élan survivait encore, et au nord, on trouvait encore des troupeaux de rennes qui subsistaient en Europe centrale jusqu’au XIIe siècle. Les sangliers étaient nombreux, et dans les ruisseaux, on trouvait le castor et la loutre. Aux lisières des forêts et dans les prairies, les lièvres et les lapins abondaient. Le bétail sauvage (Bos primigenius) sillonnait les forêts et les prairies du sud de la France et le long des rives du Danube. Il semblerait, d’après nos connaissances limitées sur la vie à l’époque azilienne-tardenoisienne, que les bisons se trouvaient principalement dans les régions septentrionales de l’Europe. Il existe peu de preuves directes concernant le cheval sauvage, dont les restes n’apparaissent pas dans les foyers de l’époque azilienne.

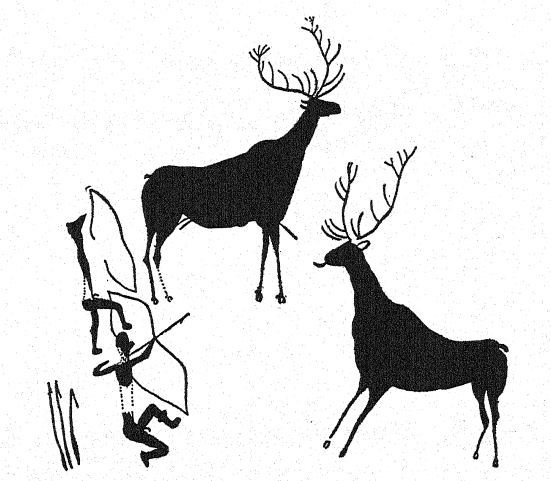

Notre connaissance de la vie dans la péninsule ibérique à une époque qui lui a succédé de près provient indirectement des fresques animalières de certaines grottes du nord de l’Espagne, attribuées au Néolithique ancien, mais aujourd’hui plutôt au Paléolithique supérieur. On y trouve des représentations de bouquetins, de cerfs, de daims, de bovins sauvages et de chevaux sauvages. Cela indiquerait que les chevaux sauvages parcouraient encore toute l’Europe occidentale à la fin du Paléolithique supérieur. La présence de l’élan au Paléolithique supérieur a été confirmée à Alpera, sur les hauts plateaux espagnols ; cet animal a également été retrouvé dans les Pyrénées à l’Azilien.

Le grand contraste entre la vie mammalienne du Magdalénien et celle de l’Azilien-Tardenoisien est observé dans les stations le long du Danube supérieur, telles que décrites par Koken. Dans les Hohlefels, Schmiechenfels et Propstfels, associés aux outils de l’industrie du Magdalénien tardif, on trouve dix types d’animaux appartenant aux forêts et quatre caractéristiques des forêts et des prairies, soit quatorze espèces au total. À ceux-ci se mêlent deux formes alpines, le bouquetin et la musaraigne alpine ; également deux types de mammifères appartenant aux steppes, et pas moins de six mammifères et oiseaux de la toundra, à savoir le renne, le renard arctique, l’hermine, le lièvre arctique, le lemming rayé et le lagopède arctique.

En contraste frappant avec cet ensemble de vie du Magdalénien supérieur sur le Danube supérieur, apparaissent à l’époque azilienne le long des rives du Danube moyen, dans les stations d’Ofnet et d’Istein, les formes forestières caractéristiques suivantes ; Sus scrofa fougères (sanglier), Cervus elaphus (cerf), Capreolus capreolus (chevreuil), Bos (?) primigenius (urus), Lepus (lapin ou lièvre), Ursus arctos (ours brun), Felis leo (lion), Gulo luscus (carcajou commun), Lynchus lynx (lynx), Vulpes (renard), Mustela martes (martre), [ p. 470 ] Castor fiber (castor européen), Mus (mulot), Turdus (grive). Il apparaît donc que les faunes alpine, steppique et toundra avaient entièrement disparu de cette région.

¶ Origine et répartition de l’industrie azilien-tardenoisienne

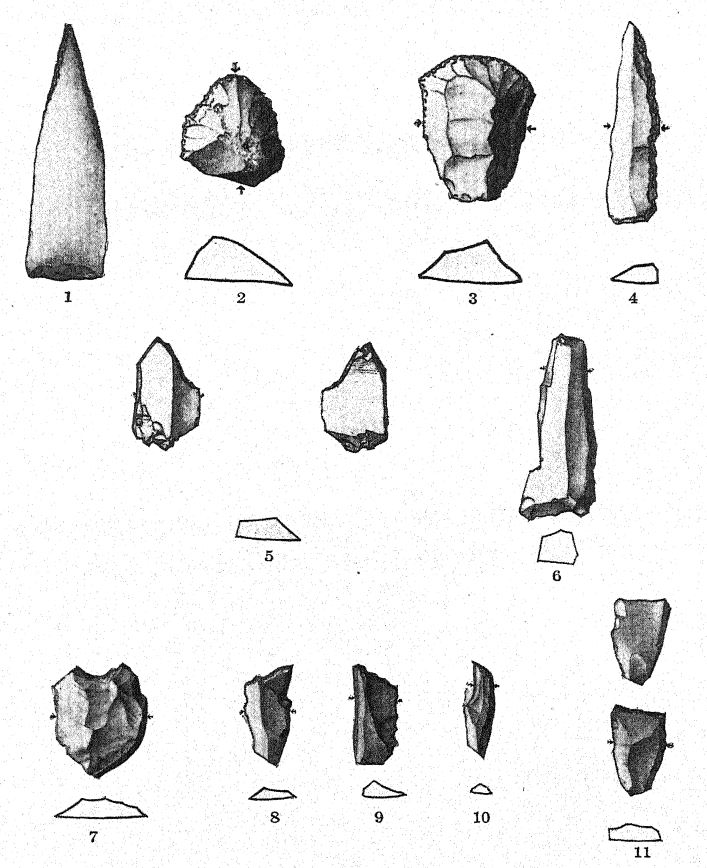

Cette industrie représente la dernière étape de l’âge de la pierre. Le déclin de l’art de façonner les silex, amorcé au Magdalénien, semble se poursuivre à l’Azilien-Tardenoisien. Quant aux minuscules silex symétriques caractéristiques de cette période, on trouve parmi les microlithes de presque toutes les stations du Magdalénien tardif des formes pré-tardenoisiennes qui peuvent être considérées comme des prototypes des silex géométriques tardenoisiens ; cela représente une nouvelle mode établie dans la fabrication du silex sous l’influence du sud.

On observe également une évolution azilienne naturelle ou locale à partir des types et techniques magdaléniens. En général, les outils en silex, longtemps prédominants en Europe occidentale, présentent un diamètre plus petit et des retouches plus négligées, présentant une détérioration marquée dès la fin du Magdalénien. Pour la préparation des peaux et le façonnage de l’os, on découvre des outils de rabotage asymétriques (grattoirs), ainsi que de petits racloirs ovales bien formés (racloirs) et des grattoirs microlithiques. Les perçoirs à bout oblique et les burins faits de petits éclats sont les types d’outils les plus fréquents, mais la grande variété de perçoirs, si caractéristique des industries aurignaciennes et magdaléniennes, avait entièrement disparu à l’époque azilienne.

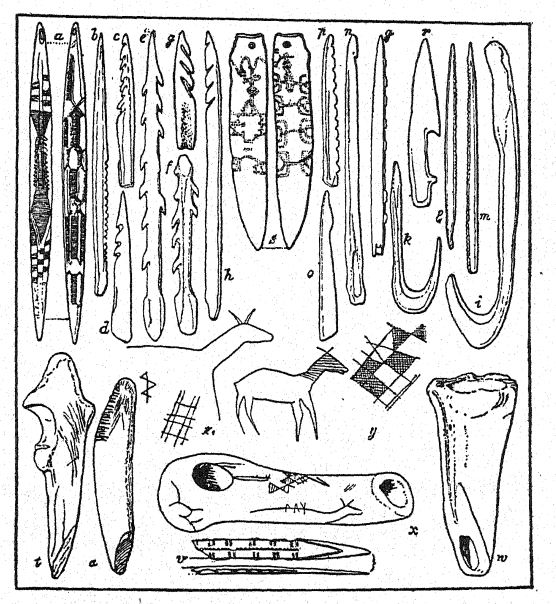

Français Les marques de la dégénérescence industrielle sont également visibles dans les outils en os, qui montrent une très grande détérioration en nombre et en qualité par rapport au Magdalénien, et qui se limitent principalement à trois types : les harpons, les poinçons et les lisseurs, ainsi que de très petits perçoirs en os. Le trait distinctif de l’industrie osseuse azilienne est le harpon plat en corne de cerf ; on sait que l’utilisation de bois de cerf pour la fabrication de harpons a commencé au [ p. 471 ] Magdalénien supérieur, alors que la plupart d’entre eux étaient encore façonnés en corne de renne. Ces harpons aziliens plats succèdent au type des harpons cylindriques à deux rangées du Magdalénien supérieur et se trouvent principalement là où les rivières, les lacs ou les étangs offraient des conditions favorables à la pêche. Ainsi, l’industrie azilienne du harpon en os, comme l’industrie tardénoisienne du silex microlithique, était largement pratiquée par les pêcheurs.

On peut imaginer que la disparition graduelle du renne, animal beaucoup plus facile à poursuivre et à tuer que le cerf, fut une des causes de la substitution des divers arts de la pêche à ceux de la chasse.

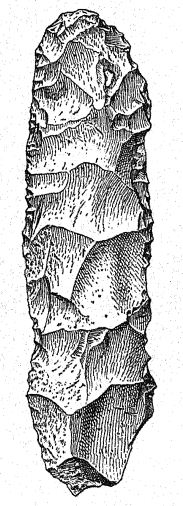

Français C’est aux silex excessivement petits ou microlithiques que le nom de Tardenoisien s’applique particulièrement, et c’est la vaste multiplication de ces microlithes et leur large répartition sur toute la région méditerranéenne et de l’Europe occidentale qui constitue le trait le plus distinctif de cet étage industriel. Le silex triangulaire (Fig. 249) est certainement le type tardenoisien le plus ancien. On le trouve dans les stations aziliennes des monts Cantabriques et des Pyrénées, accompagné des galets peints et d’autres silex de type azilien, mais sans les outils de gravure ; à l’est, on le trouve dans les stations de Savoie ; et le long du Danube, on le trouve à Ofnet, associé à des restes de lion et d’élan, ainsi qu’à des colliers ornementaux composés de dents perforées de cerf, identiques à ceux découverts dans la station type du Mas d’Azil dans les Pyrénées. Au nord, cette culture typique de l’Azilien ancien s’étend jusqu’à Istein, en Bade, où elle comprend les éclats de silex microlithiques, les burins et les petits grattoirs ronds associés ici aussi au cerf et à la faune préhistorique des forêts et des prairies d’Europe occidentale. On retrouve exactement le même stade de développement industriel dans la grotte de Hohlefels, près de Nuremberg, et dans la station-abri de Sous-Sac, dans l’Ain. On trouve invariablement des preuves de la variété de ces silex pygmées ainsi que de leur continuité d’une station à l’autre. Tous ces faits nous obligent à attribuer une très longue période de temps à la diffusion de ces types industriels.

La question qui se pose quant aux sources de cette industrie particulière du Tardenoisien divise à nouveau les archéologues. Schmidt penche pour la théorie autochtone et considère l’industrie micro-éthique du silex comme une excroissance de tendances déjà bien développées au Magdalénien. Breuil, quant à lui, insiste fortement sur les sources circum-méditerranéennes. En posant les questions : Qui étaient les Aziliens ? D’où venaient-ils ? Quels étaient leurs ancêtres ?, il est disposé à donner la réponse déjà citée : quelle que soit l’industrie étudiée, nous sommes toujours obligés de chercher vers le sud, vers un point le long de la Méditerranée, l’origine de ces silex microlithiques. En Italie, qu’il croit être restée à un stade industriel aurignacien pendant toute la longue période du Magdalénien, il trouve à Menton une couche recouvrant l’Aurignacien et contenant de petits silex rappelant les formes géométriques de l’Azilien, ainsi qu’une multitude de petits racloirs ronds (racloirs) caractéristiques de l’Azilien. Les couches supérieures de Menton, sur la Riviera, sont parallèles à celles observées près d’Otrante. en Sicile. Il est certain, poursuit-il, que [ p. 474 ] tout autour de la Méditerranée, il y avait un certain nombre de centres distincts où des outils microlithiques de forme géométrique sont apparus, et où les industries qui les accompagnaient, à différents stades de développement, étaient liées à une culture du Paléolithique supérieur constituée d’un type aurignacien continu.

Français Les travaux de de Morgan, Capitan et d’autres ont jeté une grande lumière sur le Paléolithique de Tunis, où une culture du silex s’est développée, à peine différente de celle de l’Azilien de Valle, Santander, du Mas d’Azil, Ariège, et de Bobache, Drôme. Une ressemblance se retrouve également au Portugal ; et le sud de l’Espagne, malgré sa pauvreté en outils typiques, montre une évolution similaire. Près de Salamanque, au nord-ouest de Madrid, en Espagne, les grottes contiennent des figures schématiques et des galets colorés ressemblant à l’Azilien. Au Portugal, les foyers de Mugem et de Cabego da Arruda se distinguent par leurs microlithes triangulaires et sont sans aucun doute pré-néothiques, car il n’y a ni poterie ni trace d’animaux domestiques, à l’exception, peut-être, du chien.

Français Au nord de l’Europe, les découvertes en Belgique ont une importance particulière, car des outils aziliens typiques, y compris de petits grattoirs ronds, des burins latéraux, des microlithes triangulaires allongés et des éclats de couteau, ont été trouvés associés aux restes du renne dans la grotte de Remouchamp et à Zonhoven. Il semble qu’en Belgique, comme en Italie, l’utilisation des types de silex microhthiques tardenoisiens se prolonge à une époque plus tardive que celle des outils en silex aziliens typiques — les grattoirs, les burins, les perceurs et les éclats de couteau — qui, comme nous l’avons vu, apparaissent à la fin du véritable Magdalénien.

De l’autre côté de la Manche, on retrouve ces .lint Iways sans mélange de poterie et généralement répartis seuls sur les rivages maritimes ou fluviaux. Les stations les plus connues sont celles de Hastings, directement de l’autre côté de la Manche, en face de Boulogne, et de Seven Oaks, près de Londres ; à Settle, dans le Yorkshire, se trouve la station de Victoria Cave. Au nord, en Écosse, quatre stations aziliennes ont été découvertes autour d’Oban, sur la côte occidentale près de la tête du Firth of Lomé, tandis que des harpons aziliens ont également été trouvés sur l’île d’Oronsay, à son entrée.

Ainsi, la diffusion des très petits outils en silex tardenoisiens aux derniers stades du Paléolithique précède l’avènement méridional du Néolithique.

En Allemagne, seules six stations aziliennes-tardenoisiennes ont été découvertes jusqu’à présent : deux à l’est de Düsseldorf, une dans les environs de Weimar, deux sur les sources du Rhin, près de Bâle, et, de loin la plus importante, les grottes d’Ofnet, grande et petite, sur un petit affluent du Danube au nord-ouest de Munich. Cette dernière est particulièrement importante car c’est la seule station où des squelettes ont été découverts, enfouis dans des silex aziliens-tardenoisiens, ce qui nous permet de déterminer avec certitude les races humaines contemporaines.

¶ Sépultures à l’époque azilien-tardenoisienne

L’étrange inhumation qui donne à Ofnet sa distinction appartient à la période de l’industrie azilien-tardenoisienne.'12 Cette conclusion n’est pas affaiblie par l’absence de harpons aziliens ou de galets peints, car à cette époque la grotte d’Ofnet ne servait à ses habitués que de lieu de sépulture ; il n’y a pas de foyers ou d’ateliers de silex pour indiquer une résidence continue, comme pendant les périodes antérieures du Paléolithique supérieur.

Cette grande sépulture cérémonielle semble être le seul témoignage positif, en Europe occidentale, du type de population qui pratiquait l’industrie azilienne. La grotte d’Ofnet, plus grande, s’ouvre vers le sud-ouest et mesure 12 mètres de long sur 11 mètres de large. Elle fut visitée pour la première fois au début de l’Aurignacien et présente des couches successives de cultures aurignaciennes, solutériennes anciennes et magdaléniennes récentes, surmontées d’un épais dépôt azilien-tardénoisien, où se trouve la sépulture la plus remarquable de tout le Paléolithique.

[ p. 476 ]

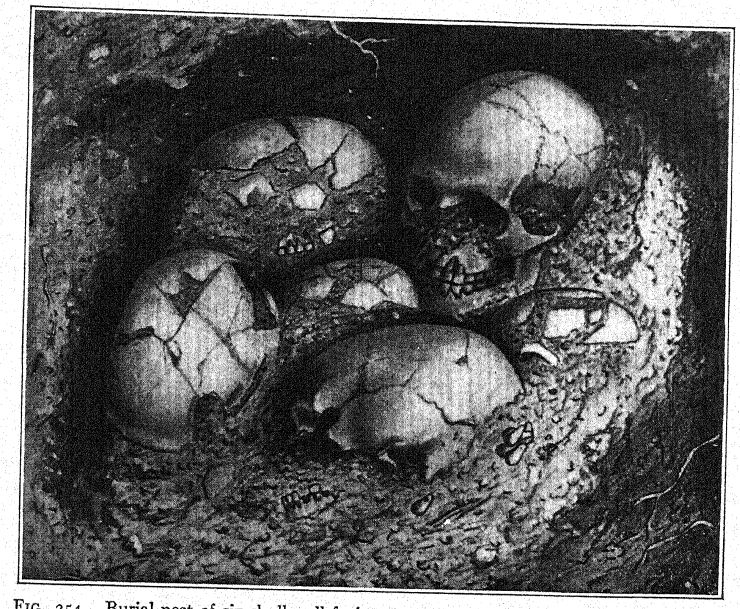

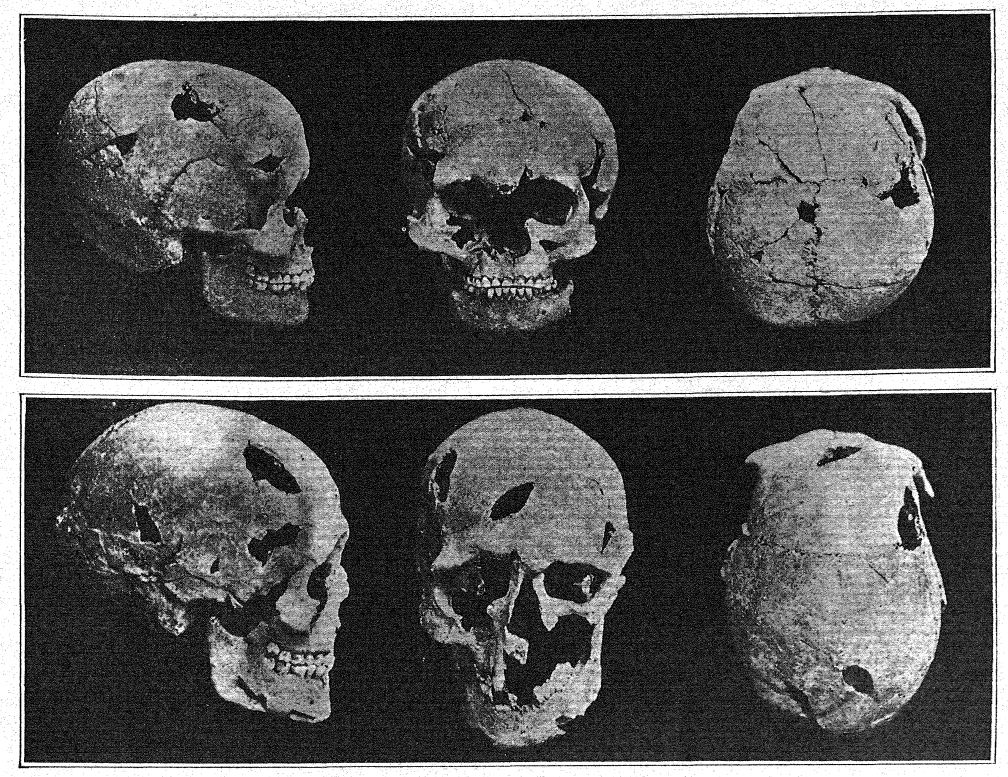

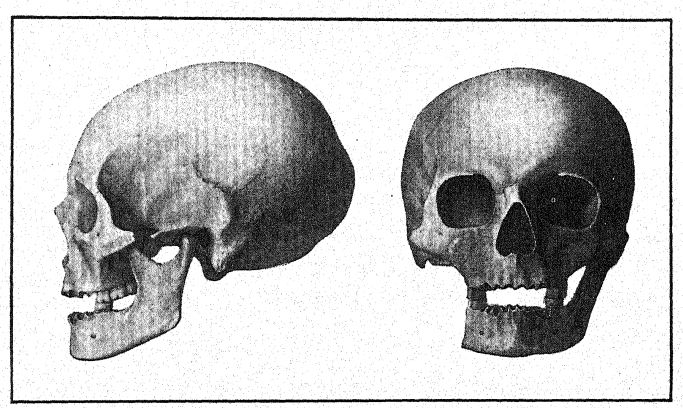

Il s’agit d’une sépulture cérémonielle de trente-trois crânes de personnes appartenant à deux races distinctes ; respectivement brachycéphales et dolichocéphales, et certainement sans aucun lien avec la race de Crô-Magnon. Dans un groupe, vingt-sept crânes ont été découverts, encastrés dans de l’ocre et disposés en une sorte de nid, les visages étant tous tournés vers l’ouest. Comme les crânes du centre étaient plus serrés et écrasés que ceux de l’extérieur, il semble probable que ces crânes aient été ajoutés un par un, ceux de l’extérieur étant les plus récents. À environ un mètre de distance, un nid similaire a été découvert, contenant six autres crânes encastrés et disposés exactement de la même manière. L’inhumation a probablement eu lieu peu après le décès et certainement avant que les os ne soient désintégrés par décomposition, car non seulement la mâchoire inférieure, mais aussi plusieurs vertèbres cervicales ont été retrouvées avec chaque crâne. Les têtes présentaient [ p. 477 ] ont été séparés des cous par un silex pointu, dont les marques sont clairement visibles sur certaines vertèbres.

Il est remarquable que la plupart de ces crânes soient ceux de femmes et de jeunes enfants, seuls quatre crânes d’hommes adultes étant présents. Certains avancent à ce propos la théorie du cannibalisme ; d’autres avancent que, capturés par une tribu ennemie, ces malheureux étaient offerts en sacrifice, auquel cas la décapitation était le moyen de les tuer. Mais alors, comment expliquer les abondants ornements de dents de cerf et de coquilles d’escargot (Helix nemoralis) dont étaient ornés les crânes des femmes et des petits enfants, et les précieux instruments en silex dont tous, sauf un homme et quelques femmes et enfants, étaient pourvus ?

Il existe des précédents pour toutes ces caractéristiques singulières de l’inhumation d’Ofnet dans d’autres sépultures du Paléolithique supérieur, à savoir l’enrobage dans l’ocre, les offrandes d’ornements de dents et de coquillages, l’inhumation séparée du crâne - toutes ces coutumes étaient plus ou moins caractéristiques du Paléolithique supérieur, mais jamais observées au Néolithique.

On se souviendra que la coutume d’enterrer le corps entier, ainsi que celle de l’enrober d’ocre, fut observée pour la première fois chez les Néandertaliens tardifs et se perpétua tout au long du Paléolithique supérieur, depuis les sépultures aurignaciennes de Grimaldi jusqu’à l’Azilien du Mas d’Azil. On ne connaît cependant aucun autre cas de visage tourné vers l’ouest : dans la plupart des sépultures du Paléolithique supérieur, le visage du défunt est tourné vers l’ouverture de la grotte ; mais, bien que la grotte d’Ofnet s’ouvre vers le sud-ouest, les crânes, sans exception, étaient orientés exactement vers l’ouest et regardaient vers la paroi plutôt que vers l’entrée de la caverne.

¶ Les nouvelles races à tête large et à tête étroite oe Ofnet

Les sépultures d’Ofnet sont les premières observées en Europe occidentale présentant un mélange de races. Ce fait est en soi d’un grand intérêt ; il prélude à ce qui caractérise aujourd’hui toutes les populations d’Europe occidentale : la présence de races très différentes par leurs origines et leur structure anatomique, mais étroitement unies par des coutumes, des industries et des croyances similaires.

Un deuxième fait, d’une importance encore plus grande, est la preuve de l’arrivée en Europe occidentale, vers la fin du Paléolithique, de deux souches humaines entièrement nouvelles : l’une à tête large, ressemblant au type alpin ou celtique moderne ; l’autre à tête étroite, ressemblant au type « méditerranéen » moderne de Sergi. À côté de ces types purs, il existe plusieurs formes mixtes, intermédiaires ou mésaticéphales.

Des huit têtes brachycéphales, six sont celles d’enfants ; les deux crânes brachycéphales adultes appartiennent à de jeunes femmes et ne sont donc pas aussi caractéristiques que les crânes masculins, car en général le type racial est plus fortement marqué chez les hommes que chez les femmes ; les crânes restants sont soit de forme mixte, soit purement dolichocéphales.

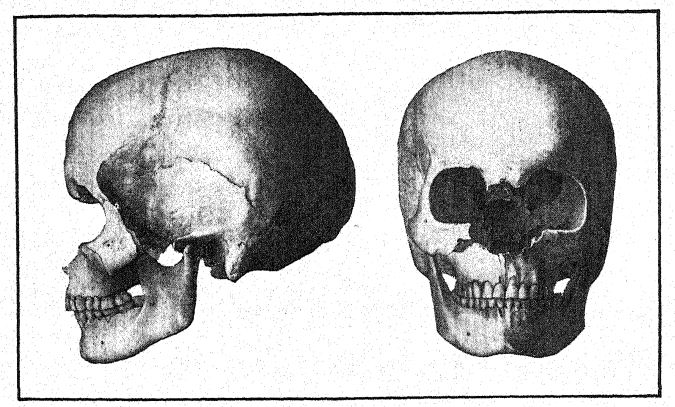

Français La relation de la race à tête large avec d’autres races à tête large préhistoriques et actuelles d’Europe occidentale est également un sujet de très grand intérêt. Les brachycéphales d’Ofnet sont considérés par Schliz13 comme très similaires au crâne type de la race dite Crenelle, qui, à son tour, est très similaire au type Furfooz. Ainsi, l’indice céphalique de l’un (Fig. 255) de ces crânes larges et aplatis d’Ofnet est de 83,33 % ; le visage est relativement étroit, l’indice zygomatique étant faible – 76,34 % ; la capacité cérébrale des crânes féminins ne dépasse pas 1 320 cm³. Le crâne est en outre décrit comme petit, lisse et délicatement modelé, avec une dentition faible en conséquence, les dents étant petites ; les processus d’attache musculaire sont légèrement développés, tous ces caractères indiquant que le crâne appartenait à une femme d’environ vingt-cinq ans. Le front est bas, large et proéminent. Il est typiquement parallèle au « crâne de Crenelle », ainsi qu’au « crâne féminin d’Auvernier » décrit par Kollmann. La particularité de cette race à tête large, comme celle de Crenelle et de Furfooz, est que, si le front est d’une largeur modérée, la partie postérieure du crâne est extrêmement large. Les habitants à tête large d’Ofnet sont donc définitivement considérés par Schliz14 comme des membres de la race Furfooz-Crenelle.

La race à tête étroite des sépultures d’Ofnet est distincte à tous égards et présente des ressemblances avec la branche de la race « méditerranéenne » que l’on trouve aujourd’hui au premier plan des régions alpines, chez laquelle la tête est de type piriforme. Le crâne dolichocéphale le mieux conservé (fig. 255) présente un indice de 70,50 %, avec une capacité cérébrale de 1 500 cm³ chez l’homme, tandis que la plus petite capacité cérébrale est celle trouvée chez l’un des crânes féminins, avec 1 100 cm³. Parmi les cinq crânes adultes purement dolichocéphales, le visage n’est en aucun cas du type large ou disharmonique de Crô-Magnon, mais est proportionnel au crâne et est donc véritablement harmonique. La ressemblance de ce crâne d’Ofnet à tête étroite avec celui de la race de Brünn. [ p. 481 ] que nous avons décrit comme se produisant en Moravie à l’époque solutréenne, n’est que partielle, et Schliz conclut que parmi les populations à tête étroite d’Ofnet nous avons une forme de dolichocéphalie qui n’est identique à aucune des formes dolichocéphales anciennes connues d’Europe occidentale, mais qui poursuit une ligne de développement indépendante semblable aux races à tête étroite des frontières de la région alpine d’aujourd’hui. Ainsi, ce type de tête, d’un contour elliptique uniforme, semble être devenu un élément racial stable de la population alpine, puisque nous le rencontrons à nouveau à des époques préhistoriques ultérieures dans la région du premier plan sud et ouest des Alpes. Parmi les crânes d’enfants, deux sont du type à tête étroite, en forme de poire, semblable aux dolichocéphales alpins d’aujourd’hui, c’est-à-dire avec un front étroit et des parties postérieures du crâne très larges.

¶ Origine centrale des races à tête large (alpines ?)

Français L’affinité des tribus à tête large Azilien-Tardenoisien du Danube avec celles trouvées au Paléolithique supérieur de l’Europe du Nord-Ouest semble être clairement établie. Ces dernières sont parfois connues sous le nom de race Grenelle et parfois sous le nom de race Furfooz. Boule15 observe à propos des restes squelettiques de Grenelle qui ont été trouvés dans les alluvions près de Paris, en 1870, qu’il est tout à fait impossible maintenant, quarante ans après leur découverte, de démontrer leur ancienneté géologique. Ce n’est pas le cas des têtes larges Furfooz, dont l’âge nous tient pour bien établi, mais comme le type de tête semble être le même dans les deux cas, nous pouvons parler de cette race comme de Furfooz-Grenelle.

Dans une grotte près de Furfooz, dans la vallée de la Lesse, en Belgique, seize squelettes furent découverts par Dupont en 1867. On y trouva également des instruments en corne de renne et des vestiges de la faune du Pléistocène supérieur d’Europe du Nord. La faune du renne et de la toundra de Belgique était contemporaine de la culture du Tardenoisien ancien et de la faune du cerf et de la forêt du sud de la France, de sorte que les squelettes de Furfooz peuvent être attribués sans risque à l’époque azilien-tardenoisienne.

Seuls deux crânes de Furfooz ont été conservés en bon état ; ils sont de forme brachycéphale ou sub-brachycéphale et, suivant la suggestion de de Quatrefages et Hamy, ces crânes ont été décrits comme appartenant à la « race brachycéphale Furfooz ». Les hommes de cette race peuvent certainement être considérés comme appartenant au Paléolithique supérieur, tandis que la race brachycéphale trouvée à Crenelle, près de Paris, est probablement néolithique. Cela n’empêche nullement les types Furfooz et Crenelle d’appartenir à la même race brachycéphale générale ; il est tout à fait probable qu’ils le soient, et qu’avec eux peuvent être incluses les pointes de chasse d’Ofnet.

Français Il existe plusieurs opinions concernant les centres géographiques d’où ces têtes larges sont entrées en Europe ; on pense généralement qu’elles provenaient des hauts plateaux d’Asie centrale. Ciuffrida-Ruggeri identifie la race Furfooz à la race alpine actuelle à têtes larges (Homo sapiens alpinus), et la présente à tort comme preuve que la race alpine est originaire d’Europe et n’est en aucun cas apparentée aux races mongoles d’Asie centrale. Une interprétation plus conservatrice17 est que les types européens récents à têtes larges, communément inclus dans la race alpine, ne peuvent pas encore être rattachés aux ancêtres Furfooz-Crenelle, car leur lien est trop problématique. Schliz, [ p. 485 ] considère d’autre part que la race Furfooz-Grenelle a survécu dans le nord-ouest de l’Europe et correspond à celle qui est devenue les constructeurs des dolmens mégalithiques du Néolithique, ces derniers n’étant que des descendants légèrement modifiés de la race Furfooz originelle ; il croit, en outre, que ces peuples à tête large ont d’abord occupé l’Europe centrale, puis se sont étendus à l’Europe occidentale, où ils correspondent à la race alpine, au moins en partie ; qu’ils ont également migré vers le nord et ont été à la base des races à tête large que l’on trouve aujourd’hui en Hollande et au Danemark.

¶ Origine méridionale des races à tête étroite (méditerranéennes ?)

Bien qu’il semble probable que les pointes larges représentent une migration centrale en provenance d’Eurasie, les preuves d’un caractère industriel et culturel indiquent que les pointes étroites venaient du sud ; cela se voit à la fois dans l’origine sud-méditerranéenne de l’industrie du silex tardenoisienne et dans les nouvelles influences schématiques sur l’art décadent du Paléolithique supérieur.

Il semble, observe Breuil, que les influences schématiques dans l’art du Paléolithique supérieur s’étendent toujours du sud vers le nord ; elles prédominent entièrement dans les roches peintes d’Andalousie, des Pyrénées et de Dordogne. Dans la grotte de Marsoulas, en Haute-Garonne, les motifs aziliens se superposent clairement aux polychromies magdaléniennes. Cette phase purement schématique, qui succède brusquement à l’art figuratif du Magdalénien moyen, se fait sentir pour la première fois au Magdalénien récent. On observe une perte soudaine de réalisme qui n’indique pas une filiation, mais plutôt l’infiltration d’éléments étranges venus du sud ; précurseurs de l’invasion destructrice des tribus aziliennes-tardenoisiennes, chassées de leurs foyers méditerranéens par l’avancée vers l’ouest des races conquérantes du Néolithique. Nous imaginons18 que dans le sud de l’Espagne vivait, au Paléolithique supérieur, une population se différenciant des Magdaléniens de France et des Monts Cantabriques par leurs goûts artistiques moins prononcés. Il semblerait donc que l’art schématique ait trouvé son origine vers le sud de la péninsule espagnole, à l’époque de l’invasion de la culture azilienne en France.

¶ Origine nordique des races baltes (teutoniques ?)

Pour la première fois, le recul des glaciers scandinaves et le climat moins rigoureux permirent une migration vers le nord, le long des côtes de la Baltique. Il s’agit de la première migration connue de tribus le long de cette route, qui, tout au long des périodes glaciaires, avait été bloquée par la proximité des glaciers de la Scandinavie et de la Baltique, mais qui fut désormais ouverte par l’approche du climat plus clément qui succéda à la longue période postglaciaire. Que cette invasion baltique fût la vague avancée d’une race teutonique nordique à longue tête est une pure conjecture.

« D’autres peuples », observe Breuil19, « connus aujourd’hui uniquement par leurs industries, progressaient vers la fin du Paléolithique supérieur le long des rives nord et sud de la Baltique et persistèrent pendant une période appréciable avant l’arrivée des tribus introduisant la culture néo-éthnique campagnarde, qui s’accumula dans les amas de terre-cuisine le long de ces mêmes rives. Comme les races méridionales de l’époque azilienne-tardénoisienne, ces tribus du nord étaient véritablement pré-néothiques, ignorantes à la fois de l’agriculture et de la poterie ; elles n’apportèrent avec elles aucun animal domestique, à l’exception du chien, connu à Mugem, à Tourasse et à Oban, dans le nord-ouest de l’Écosse. Par l’utilisation de harpons en os de forme élégante et par le goût manifesté dans les fines décorations gravées sur os, ces tribus suggèrent la culture des Magdaléniens, mais un examen attentif montre qu’elle ne pouvait pas dériver du type magdalénien. La communauté de style avec les figures peintes et gravées trouvées en Sibérie occidentale et en la région centrale de l’Oural et le nord des montagnes de l’Altaï dénotent plutôt une origine asiatique et sibérienne.

« Les motifs décoratifs de ces peuples baltes étaient très différents de ceux des Crô-Magnons à l’époque magdalénienne, [ p. 487 ] et ne sont pas schématiques ; la conception des figures animales, bien que naturaliste, est aussi grossière que celle des figures aurignaciennes anciennes, et est bien inférieure à celle de l’étage magdalénien. » « Il est probable », poursuit Breuil, « que dans ces régions septentrionales, les cultures terminales du Paléolithique supérieur se sont développées selon des lignes plus ou moins parallèles à celles observées au sud, donnant naissance à des éléments ethnographiques qui ont voyagé le long des régions littorales des mers du Nord. »

Cette race et cette culture sont décrites par Obermaier20 comme suit : Lorsque l’homme primitif prit possession du Danemark, le littoral était si éloigné qu’il pouvait également atteindre le sud de la Scandinavie. La station de Maglemose dans la « Grande Lande », découverte et décrite par FL Sarauw, de Copenhague, en 1900, se trouve [ p. 488 ] près du port de Mürup, sur la côte ouest de la Zélande, non loin du rivage d’un ancien lac d’eau douce. Ces peuples étaient des habitants du lac, vivant peut-être sur des radeaux, mais pas sur des habitations soutenues par des pilotis. On suppose que les outils tombaient de ces radeaux dans le lac. Les 881 outils en silex découverts ici comprennent des grattoirs, des perceurs, des couperets et des couteaux, ainsi que des silex microlithiques. Français Ils ne montrent aucune trace de l’art néothique du polissage, suggérant simplement certains styles ébréchés observés dans les « kjöddenmoddings ». (Voir Fig. 263, 264 et 265.) L’influence du Paléolithique est beaucoup plus forte, en particulier dans le cas des types microlithiques tardenoisiens. Dans la culture industrielle de Maglemose, cependant, les outils en corne et en os sont bien plus importants que la pierre. Les Maglemose les obtenaient du bœuf sauvage, de l’élan, du cerf et du chevreuil, les façonnant en outils de différents types, dont certains sont illustrés à la Fig. 261. Beaucoup de ces outils sont ornés de motifs conventionnels ou de contours animaux très grossiers sur une ou les deux surfaces.

Les forêts de cette époque étaient constituées de la flore nordique caractéristique, comprenant de nombreux conifères, bouleaux, trembles, noisetiers et ormes, mais sans aucune trace de chêne. On ne trouve absolument aucune trace de poterie dans les gisements de Maglemose. Il est particulièrement intéressant de noter la découverte de restes squelettiques de chien domestique.

La culture Maglemose de la région baltique est considérée comme contemporaine de l’Azilien et du Tardenoisien du sud. Elle contient des spécimens, non pas en silex mais en os, préfigurant le Néolithique. Des traces de cette culture ont été retrouvées dans tout le nord de l’Allemagne, au Danemark et dans le sud de la Suède, ainsi qu’à l’est et dans les provinces baltes. Bien qu’aucun reste humain n’ait été découvert à ce jour, il est fort probable que ces peuples appartenaient aux races teutoniques du nord.

[ p. 489 ]

¶ Conclusion sur les relations entre les races paléolithiques

Ainsi, en Europe du Sud, du Centre et du Nord, la fin du Paléolithique supérieur est marquée par l’invasion de nouvelles races eurasiennes, toutes à un stade pré-néolithique d’industrie et d’art. Il n’est pas improbable que ces races aient été des vagues avancées venues des mêmes régions géographiques que les tribus néolithiques qui les ont suivies.

Du Paléolithique le plus ancien au Néolithique, il ne semble pas que l’Europe occidentale ait jamais été un centre d’évolution humaine au sens où elle aurait donné naissance à une seule nouvelle espèce humaine. L’évolution raciale principale et les branches antérieures et postérieures de la famille humaine se sont établies à l’Est et ont successivement progressé vers l’Ouest ; rien ne permet d’ailleurs de penser qu’une évolution ou une transformation prolongée des types humains se soit produite en Europe occidentale.

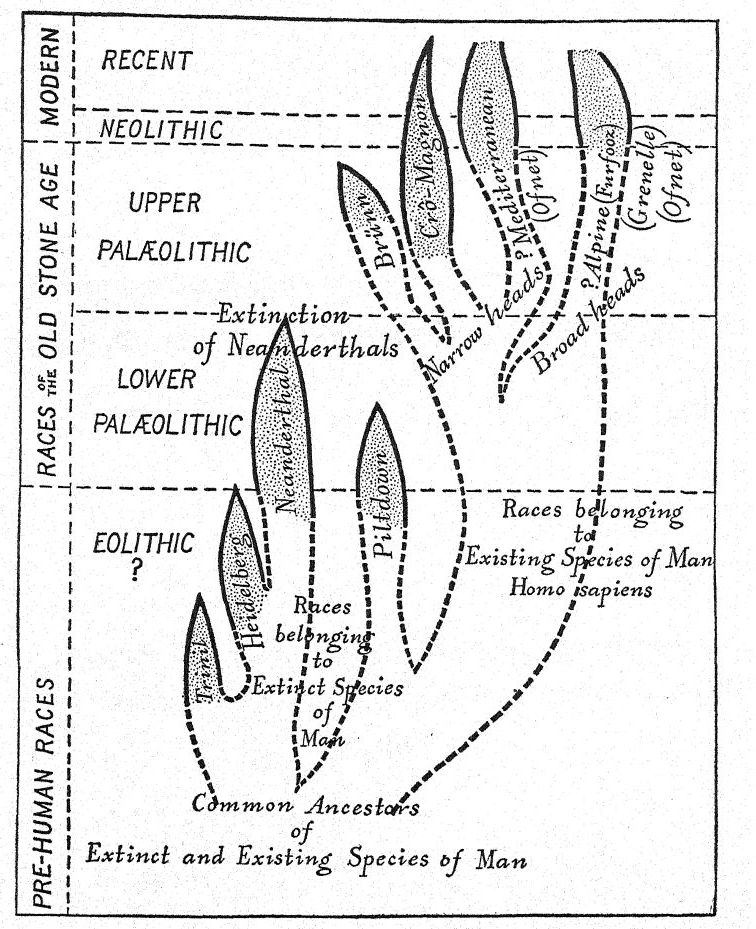

Nous devrions considérer comme totalement non prouvée l’idée que l’une ou l’autre de ces races paléolithiques d’Europe occidentale ait donné naissance à d’autres qui leur ont succédé dans le temps géologique ; la seule séquence de ce genre à laquelle on peut attacher un certain degré de probabilité est que la race de Heidelberg était l’ancêtre de la race de Néandertal.

Dans la plupart des cas, des races telles que les Piltdown, les Crô-Magnon, les Brünn, les Furfooz-GreneUle et les Méditerranéens sont arrivées pleinement formées, avec tous leurs attributs et tendances mentaux et physiques très nettement développés. Il existe des preuves, mais pas très concluantes, que la modification de certaines de ces races en Europe occidentale s’est en partie manifestée par un déclin ; ce fut apparemment le cas aussi bien pour les Néandertaliens que pour les Crô-Magnon.

Nous pouvons donc imaginer que l’arbre généalogique ou les lignées de descendance des races de l’âge de pierre ancien se composaient d’un certain nombre de branches entièrement séparées, qui s’étaient complètement formées dans le grand continent eurasien, une masse terrestre infiniment plus grande et plus capable de produire une variété de races que la petite zone péninsulaire de l’Europe occidentale.

[ p. 490 ]

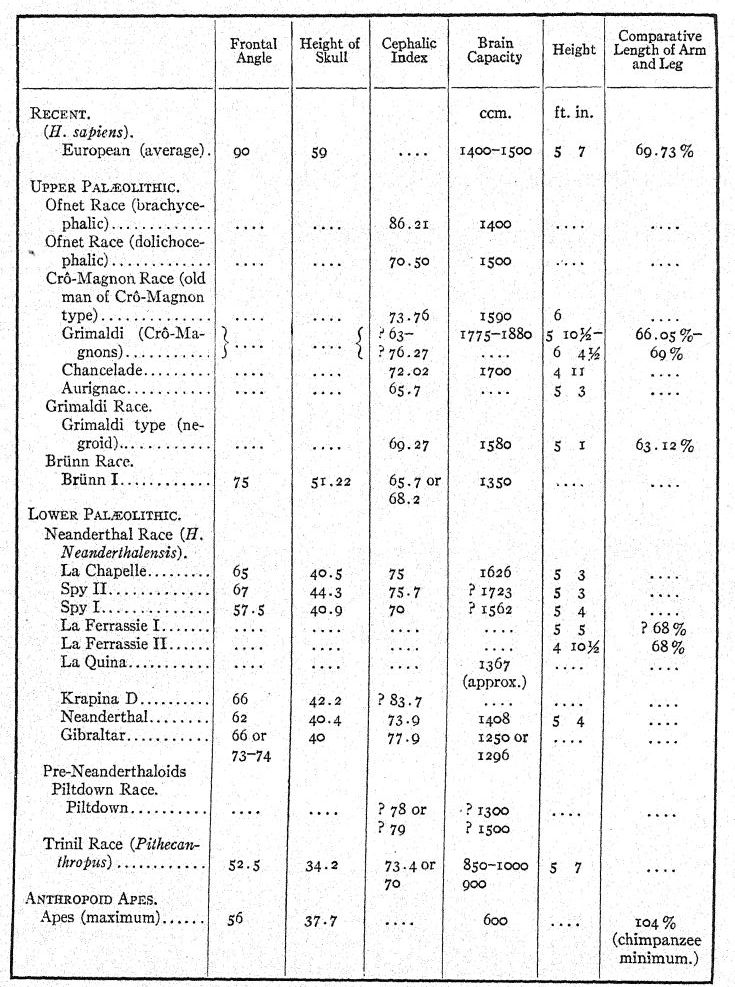

Un aperçu de ces races par ordre décroissant, en fonction de la stature, de l’indice céphalique et de la capacité cérébrale, est présenté dans le tableau suivant :

Les principales autorités pour ces mesures sont Schwalbe, Dubois, Keith, Smith Woodward, Boule, Sollas, Sera, Klaatsch, Fraipont, Makowsky, Verneau, Testut et Broca.

[ p. 491 ]

[ p. 492 ]

Français Les voies de migration d’invasion des races successives du Paléolithique inférieur — les Piltdown, les Heidelberg et les Néandertaliens — sont entièrement inconnues ; nous ne pouvons que déduire de la large distribution des cultures chelléenne et acheuléenne au sud, le long de la côte nord-africaine, ainsi qu’à l’est, que ces races pourraient avoir une origine méridionale ou circum-méditerranéenne. Cela ne signifie pas que l’une ou l’autre de ces races du Paléolithique inférieur était d’affinité négroïde ou éthiopienne, car les Néandertaliens ne présentent absolument aucun caractère négroïde. En fait, tout au long de la période paléolithique, le seul exemple des deux squelettes de Grimaldi fournit la seule preuve anatomique que nous possédions de l’entrée d’un peuple négroïde en Europe, ce qui contraste largement avec les preuves accablantes de la domination en Europe occidentale d’abord des Néandertaliens non négroïdes, puis des Crô-Magnons qui appartenaient probablement à la souche caucasienne.

Les preuves concernant les origines et les migrations des races du Paléolithique supérieur sont également indirectes. La théorie de l’entrée des Crô-Magnons en Europe par la voie méridionale ou méditerranéenne repose, comme nous l’avons vu, sur des bases purement culturelles ou industrielles, à savoir la propagation de l’industrie aurignacienne autour des côtes méditerranéennes. En revanche, la culture suivante, le Solutréen, et la race suivante à entrer en Europe, les Brünn, semblent toutes deux être d’origine centrale ou directement orientale. Ce n’est que vers la fin du Paléolithique supérieur qu’une autre invasion méridionale ou méditerranéenne se produit, apportant la culture microlithique tardenoisienne qui, bien que les preuves anatomiques fassent défaut, semble être une vague avancée de la grande invasion de la véritable race « méditerranéenne ». Au cours du Paléolithique supérieur, une autre invasion semble se produire depuis l’est, le long de la voie de migration centrale, à savoir celle des races Furfooz-Grenelle à tête large.

Ainsi, en examinant toute la période de l’âge de pierre ancien, nous trouvons qu’il existe des preuves en faveur de la théorie d’une alternance d’invasions vers le sud, vers l’est et finalement vers le nord-est, apportant de nouvelles industries et de nouvelles idées.

[ p. 493 ]

¶ Transition vers le Néolithique. Le Campignien. Le Robenhausien

Outre la question particulière et quelque peu débattue de la place de la culture campignienne dans la préhistoire de l’Europe, nous pouvons conclure notre étude du Paléolithique supérieur en soulignant certains de ses contrastes avec le Néolithique.

L’arrivée des cultures et des industries néolithiques en Europe occidentale marque l’un des changements les plus profonds de toute la préhistoire et nous ouvre une nouvelle période qui doit être abordée dans un esprit historique entièrement différent. Cette nouvelle ère débute il y a 7 000 à 10 000 ans, soit à la fin de l’étage Daun, dernier élément géologique de l’ère postglaciaire.

Il existe deux théories concernant la fin du Paléolithique supérieur et le début du Néolithique. La plus ancienne, qui compte encore quelques adeptes, est que les races et les industries du Paléolithique supérieur ont soudainement disparu devant l’arrivée de nouvelles races supérieures, introduisant la culture néolithique. La théorie la plus récente est qu’il existe des preuves de transfusions progressives [ p. 494 ] du Paléolithique supérieur vers les cultures néolithiques, et que ces preuves se retrouvent dans certains des plus anciens sites néolithiques.

En 1898, parut un article^^ de Philippe Salmon, d’Ault du Mesnil et Capitan, intitulé « Le Campignien », défendant la théorie d’un stade néolithique ancien et transitoire, le Campignien22. La station type de cette culture ancienne fut signalée par Salmon en 1886 ; elle se situe à un peu plus d’un mile au nord-ouest du village de Slangy, sur la rivière Bresle, sur un site bien placé pour la défense naturelle. Les vestiges des huttes d’habitation de ce camp et de divers objets industriels semblent indiquer que cette station appartient à la phase la plus ancienne de la période néolithique. Ces Campigniens doivent peu à la culture ou à l’industrie des races qui occupaient auparavant cette région de l’Europe occidentale ; ce sont de parfaits étrangers, de type purement néolithique.

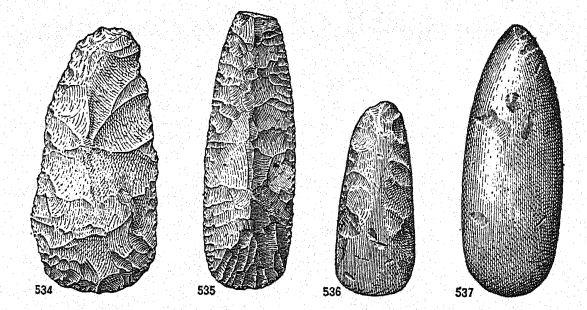

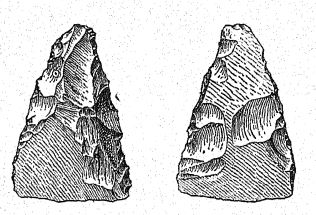

Bien que nous soyons à l’âge de la pierre polie, par opposition à la pierre taillée, la hache en pierre polie est encore très rare au Campignien. On y trouve des types de silex taillés communs à tous les stades précédents de l’âge de pierre, tels que les couteaux, les grattoirs et les pointes de sagaie, mais on remarque l’apparition de deux instruments en silex entièrement nouveaux (Fig. 26s.) : d’abord, le couteau triangulaire ou hachette en pierre (tranchet), du type (Fig. 264) courant dans les entrepôts de cuisine danois ; ce couteau possède un large tranchant tranchant, taillé sur un côté ; ensuite (Fig. 265), il existe une sorte de hache allongée ou pic (pic) aux côtés taillés et à l’extrémité plus ou moins conique.23 Ces peuples utilisaient également de grands [ p. 495 ] éclats de silex. Si l’on considère le Campignien comme une phase industrielle prolongée en Europe du Nord, il précède certainement l’apparition d’abondantes têtes de hache en silex poli. En France, il semble apparaître occasionnellement comme une phase locale du Néolithique.

L’opinion dominante actuelle est que le Campignien précède nettement le Néolithique typique des habitations lacustres suisses, une étape connue sous le nom de Rohenhausien. Ainsi, la culture néolithique s’est pleinement établie à l’époque des habitations lacustres suisses, dont on trouve des vestiges à Moosseedorf, Wauwyl, Concise sur le lac de Neufchâtel et Robenhausen sur le lac de Pfäffikon. Cette dernière est la station de type Rohenhausien.

[ p. 496 ]

¶ Caractéristiques distinctives de l’époque néolithique

Le premier d’entre eux est la présence d’outils en pierre polie qui pénètrent progressivement en Europe occidentale. Les Néolithiques sont d’abord largement dépassés en nombre par les outils taillés et ébréchés, et certains de ces derniers témoignent de la survivance des types familiers de l’Âge de la Pierre Ancienne, tandis que d’autres appartiennent à des types entièrement distincts qui ont connu un développement indépendant en Extrême-Orient.

Le principal changement économique se manifeste par l’apprentissage de l’agriculture et l’utilisation d’une variété de plantes et de semences, accompagnés de l’apparition progressive d’outils pour la préparation du sol et la récolte. Cette nouvelle source d’approvisionnement alimentaire conduit à l’établissement de stations et de campements permanents et à l’abandon quasi total des modes de vie nomades. Près des anciens campements et villages, on trouve donc des outils pour la préparation des peaux, car la chasse était encore pratiquée à des fins vestimentaires et alimentaires.

Plus caractéristique encore du Néolithique est l’introduction de la poterie, initialement utilisée pour la préparation des aliments. Dans les foyers, les tertres de cuisine et les tas d’ordures des camps, on ne trouve plus de traces de fendage des mâchoires des mammifères, des os longs et courts des membres, ni même des os les plus gros des pieds, à la recherche de moelle, caractéristique si universelle des dépôts du Paléolithique supérieur.

L’impulsion artistique du Nord est très brute et naturaliste. Dans la péninsule ibérique, parallèlement et suivant la période schématique décrite au début de ce chapitre, on observe une longue période de développement au cours de laquelle les hommes peignent sur les rochers, principalement sous forme de silhouettes, de figures naturalistes d’animaux et de personnages24.

Français La présence de l’élan dans ces dessins concorde avec celle des deux bisons représentés dans la caverne de Cogul et tendrait à indiquer que ces peintures appartiennent au Paléolithique supérieur, et on considère maintenant qu’elles sont [ p. 497 ] de la fin du Paléolithique. Le caractère de ces dessins animaliers est totalement différent de celui de la période magdalénienne du nord et est plutôt analogue à celui des Bushmen d’Afrique du Sud. Les auteurs de ces fresques représentent non seulement le bouquetin, le cerf et le bétail sauvage, mais aussi le cheval, l’élan, le daim, le loup et parfois les oiseaux. De nombreux traits dans cet art montrent son indépendance absolue par rapport à celui du Magdalénien du nord, parmi lesquels la présence fréquente de compositions et la présence presque invariable de figures humaines.

Les fresques des grottes espagnoles d’Alpera et de Cogul rappellent celles du sud de la France, mais sont presque toujours regroupées en séries de chasse, de campement et peut-être de guerre. Cette fréquence de figures humaines, les représentations de l’arc et de la flèche, et la présence d’un petit arumal que l’on peut reconnaître comme le chien domestique, indiquent l’existence d’une race entièrement distincte, venue du sud, et apportant un esprit artistique nouveau, sans aucun rapport avec celui du Magdalénien.

[ p. 498 ]

¶ La vie des mammifères néolithiques

Même dans les plus anciens gisements néolithiques, on ne trouve aucune trace du cheval comme objet de consommation. La domestication de cet animal fut introduite d’Orient, et il cessa ainsi d’être un objet de chasse. Les tribus nouvellement arrivées furent sans doute attirées par l’abondance de chevaux, de type forestier et celtique, qui avaient survécu au Paléolithique supérieur. Il convient toutefois de souligner une caractéristique très distinctive des chevaux modernes : la présence d’une mèche couvrant le visage, dont aucune trace n’est signalée sur les gravures ou sculptures du Paléolithique supérieur.

La faune sauvage de l’Europe occidentale à cette époque est une survivance directe de la grande faune des forêts et des prairies eurasiennes que nous avons retracée depuis le Paléolithique ancien. Elle comprend le bison, l’urus à longues cornes, le cerf, le chevreuil, l’élan, le sanglier, le cheval des forêts, le cheval celtique, le castor, le lièvre et l’écureuil. Le daim (Cervus dama) est également plus abondant. Parmi les carnivores figurent l’ours brun, le blaireau, la martre, la loutre, le loup, le renard, le chat sauvage et le carcajou. Le lion a entièrement disparu d’Europe occidentale. Le renne ne vit que dans le nord.

Comme indiqué précédemment, deux de ces animaux sauvages furent très tôt choisis par les envahisseurs pour être domestiqués : le cheval de plateau ou cheval celtique et le cheval des forêts. Le premier type se trouve dans les gisements néolithiques de l’Essex, en Angleterre. L’urus sauvage os primigenius) était chassé, mais non domestiqué.

Deux nouvelles variétés de bovins domestiques apparaissent, aucune n’ayant été observée auparavant en Europe occidentale. La première est le « Celtic Shorthorn » (Bos longifrons), ancêtre probable des petites races de bovins britanniques à cornes courtes et sans cornes. La seconde est le « Longhorn » (Bos taurus), qui présente quelques ressemblances avec l’« urus » (Bos primigenius), mais n’est pas directement apparenté à celui-ci. Des ancêtres sauvages directs de ce dernier animal seraient présents au Pléistocène en Italie. Un [ p. 499 ] nouveau type de porc apparaît également, le porc de gazon (Sus scroja palustris).

Les envahisseurs néolithiques, ou hommes du Nouvel Âge de Pierre, ont ainsi apporté avec eux, ou ont domestiqué parmi les animaux qu’ils ont trouvés dans les forêts d’Europe occidentale, une grande variété des mêmes types d’animaux que ceux domestiqués aujourd’hui, à savoir les bovins, les moutons, les chèvres, les porcs, les chevaux et les chiens.

¶ Les espaces préhistoriques et historiques de l’Europe

Avant la fin du Néolithique, tous les ancêtres directs des races modernes d’Europe s’étaient non seulement établis, mais avaient commencé à se diviser en colonies plus ou moins grandes qui marquent aujourd’hui les grandes divisions anthropologiques de l’Europe occidentale. Il est donc intéressant d’examiner les différences crâniennes des hommes qui ont successivement pénétré en Europe occidentale au Paléolithique supérieur et au Néolithique. La partie supérieure du tableau correspond à celle de Ripley25

| Type | Tête | Visage | Cheveux | Yeux | Taille | Nez | Indice céphalique Pourcentage moyen | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| VI. | Teutonique (? Baltique). | Long, étroit. | Haut, étroit. | Très clair. | Bleu. | Grand. | Étroit, aquilin. | 75 |

| V. | Méditerranéen (? Ofnet). | Long, étroit. | Haut, étroit. | Écorce brune ou noire. | Écorce. | Moyen, mince. | Plutôt large. | 75 |

| IV. | Alpin, celtique (? Ofnet). | Rond. | Large. | Châtain clair. | Gris noisette. | Moyen, trapu. | Variable ; plutôt large ; lourd. | 87 |

| III. | FurfoozGrenelle (? Ofnet). | Large. | Moyen. | ? | ? | ? | ? | 79-85 |

| II. | Brünn PREDMOST (Moravie) . | Long. | Bas, moyen. | ? | ? | ? | ? | 68,2 ou 65,7 |

| I. | Crò-Magnon. | Long. | Bas et large. | ? | ? | Grand à moyen. | Étroit, aquilin. | ? 63 ? 76,27 |

RACES EUROPÉENNES MODERNES, NÉOLITHIQUES ET PALÉOLITHIQUES SUPÉRIEURES DE L’ESPÈCE HUMAINE EXISTANTE (HOMO SAPIENS)

Il semblerait que cinq de ces six grands types raciaux soient entrés en Europe avant la fin du Paléolithique supérieur, à savoir, I à V dans le tableau ci-dessus.

Qu’en est-il du sixième type ; les peuples du Nord à la tête étroite et aux cheveux clairs, le type teutonique moderne ? Cette question est sans réponse pour l’instant. Nous disposons cependant de sources fiables [ p. 501 ] concernant l’invasion d’une nouvelle race nordique, peut-être de type teutonique, qui se serait produite avant la fin du Paléolithique. Il s’agissait du peuple décrit ci-dessus, migrant le long des côtes de la Baltique avec une nouvelle culture maglemose du Nord et un art naturaliste rudimentaire.

¶ Conclusions concernant l’âge de pierre ancien

L’aperçu ci-dessus des débuts du Néolithique montre que le Paléolithique représente un cycle complet de développement humain ; nous avons retracé son essor, son perfectionnement, puis son déclin. Durant cette période naissante de la longue préhistoire de l’Europe, les traits dominants sont la très grande antiquité de l’esprit humain et la similitude fondamentale entre les grandes étapes de la préhistoire et de l’histoire. L’essor de l’esprit humain à travers l’Âge de la Pierre ne peut être suivi de manière continue chez une seule race, car les races étaient en mutation ; comme aujourd’hui, une race en remplaçait une autre, ou deux races cohabitaient. L’apparition soudaine en Europe, il y a au moins 25 000 ans, d’une race humaine dotée d’un cerveau et de capacités exceptionnels ne constituait pas un bond en avant, mais le résultat d’un long processus d’évolution ailleurs. L’étude de l’archéologie préhistorique de l’Europe de l’Est et de l’Asie nous permettra peut-être d’éclairer ce développement antérieur.

Français À cette époque, les rudiments de toutes les capacités économiques modernes de l’homme se sont développés : la direction de la main par l’esprit, manifestée par son industrie créatrice ; sa faculté d’invention ; la diffusion de ses inventions ; l’adaptation des moyens aux fins dans les ustensiles, les armes et les vêtements. Il en va de même pour les capacités esthétiques, l’observation attentive, le sens de la forme, des proportions, de la symétrie ; l’appréciation de la beauté des formes animales et de la beauté des lignes, des couleurs et des formes dans le modelage et la sculpture. Enfin, la représentation schématique et la notation des idées, pour autant que nous puissions les percevoir, étaient alphabétiques plutôt que pictographiques. Du sens musical, nous n’avons actuellement aucune preuve. Du sens religieux, l’appréciation de [ p. 502 ] L’existence d’un ou de plusieurs pouvoirs derrière les grands phénomènes de la nature se manifeste dans la révérence envers les morts, dans les enterrements apparemment liés à des notions d’une existence future des morts, et surtout dans les mystères de l’art des cavernes.

Toutes ces étapes indiquent la possession de certaines facultés mentales génériques semblables aux nôtres. Que cet esprit des races du Paléolithique supérieur fût d’un type capable d’un haut degré d’éducation ne fait aucun doute, en raison du développement cérébral très avancé des membres supérieurs de ces races anciennes ; en fait, on peut raisonnablement le supposer d’après l’expérience acquise dans l’éducation de races existantes aux capacités cérébrales bien inférieures, comme les Esquimaux ou les Fuégiens. L’émergence d’un tel esprit à partir du mode de vie de l’Âge de pierre est l’un des plus grands mystères de la psychologie et de l’histoire.

L’essor et le déclin des cultures et des industries, qui constituent aujourd’hui le trait marquant de l’histoire de l’Europe occidentale, furent pleinement illustrés par les très anciennes luttes à l’arme de pierre qui se déroulèrent le long des rives de la Somme, de la Marne, de la Seine et du Danube. Il ne fait aucun doute que chaque invasion, chaque conquête, chaque substitution d’industrie ou de culture impliquait la lutte impérieuse de l’esprit et de la volonté de l’homme, l’intelligence dirigeant divers instruments industriels et militaires, la supériorité de la force ou de l’esprit.

¶ Bibliographie

(1) Cartailhac, 1903.1, p. 330, 331.

(2) Dechelette, 1908.1, vol. I, pp. 314-320.

(3) Op. cit., p. 320.

(4) Op. cit., pp. 505-510.

(5) Breuil, 1912.6, pp. 2-6.

(6) Ibid., 1912.7; pp. 232, 233.

(7) Ibid., 1912.6, p. 20.

(8) Cuisine, 1912.1, pp. 172, 173, 176 1785 180, 181, 201.

(9) Schmidt, 1912.1,9.40.

(10) Breuil, 1912. 7, p. 225.

(11) Op. cit., p. 233.

(12) Schmidt, 1912.1, p. 41. ,

(13) Schliz, 1912.1, pp. 242-244.

(14) 0p. cit., p. 252.

(15) Boule, 1913.1, p. 210.

(16) Dupont, 1871.1.

(17) Fischer, 1913.15 P- 3 S 6 *

(18) Breuil, 1912.5.

(19) Ibid., 1912.7, pp. 235, 236.

(20) Obermaier, 1912.1, pp. 467-469.

(21) Saumon, 1898.1.

(22) Munro, 1912.1, pp. 275-277.

(23) Dechelette, 1908.1, vol. 1 , p. 326.

(24) Breuil, 1912.5, p. 560.

(25) Ripley, 1899,1, p. 121.