[ p. 7 ]

¶ PARTIE I

La mort de Mahomet et le problème de la succession; les partis; les familles des Hashimides, des Omeyyades et des Abbassides; l’élection d’Abou Bakr; la nomination d’Omar; sa constitution; l’élection d’Othman; les Omeyyades au pouvoir; le meurtre d’Othman; l’origine des chiites; l’élection d’Ali; la guerre civile; Mu’awiya premier Omeyyade; l’origine des Kharijites; leurs révoltes; les Ibadites; le développement des chiites; al-Husayn à Karbala; les différentes théories constitutionnelles chiites; la doctrine de l’Imam caché; les révoltes contre les Omeyyades; la montée des Abbassides; les Omeyyades de Cordoue.

A la mort de Mahomet à Médine, en l’an 11 de l’Hégire (632), la communauté musulmane se trouva confrontée à trois grandes questions. Elle était consciente de l’existence de l’une d’entre elles, du moins dans sa forme immédiate ; les autres restaient à résoudre dans l’avenir. Il lui fallait choisir un chef pour prendre la place du prophète de Dieu et fixer ainsi pour toujours la nature de l’État musulman. Mahomet n’avait pas désigné Josué ; contrairement à Moïse, il était mort sans donner aucune indication quant à l’homme qui devait reprendre et poursuivre son œuvre. Si nous pouvons imaginer le peuple d’Israël ainsi [8] abandonné de l’autre côté du Jourdain, avec la voie de la conquête qui s’ouvrait devant lui, nous aurons une idée assez précise de la situation de l’islam lorsque Mahomet lâcha les rênes. Certes, les gens de l’Islam n’avaient guère idée de ce qu’impliquait le grand précédent qu’ils allaient établir, mais néanmoins, c’est là, dans le premier concile électif qu’ils convoquèrent, le début de toutes les confusions, rivalités et incertitudes qui devaient limiter et finalement détruire la succession des Commandeurs des Croyants.

Mahomet avait régné en monarque absolu, en prophète de Dieu à part entière. Il n’avait pas de fils, mais s’il avait laissé une descendance, il est peu probable que cela aurait affecté le résultat direct. Nous n’entendons parler du fils de Moïse que longtemps après, et dans des circonstances très suspectes. L’esprit libre des Arabes était trop fort, et comme dans l’Ignorance (al-jalailiya), comme ils appelaient l’époque pré-musulmane, les tribus avaient choisi de temps à autre leurs chefs, de même il était désormais établi que dans l’Islam le chef devait être élu par le peuple. Mais partout où il y a une élection, il y a des partis, et celui-ci ne faisait pas exception. De ces partis, nous pouvons compter environ quatre. Il y avait les premiers croyants, qui avaient souffert avec Mahomet à la Mecque, l’avaient accompagné à Médine et avaient combattu à ses côtés pendant toutes les campagnes musulmanes. On les appelait Muhajirs, parce qu’ils avaient fait avec lui l’Hégire ou migration à Médine. [9] Il y avait ensuite le parti des citoyens de Médine qui l’avaient invité à venir chez eux et lui avaient promis allégeance. On les appelait Ansar ou les Auxiliaires. Nous verrons plus tard ces deux factions se rapprocher et former le parti des anciens croyants et compagnons de Mahomet (sahibs, c’est-à-dire tous ceux qui sont entrés en contact avec le Prophète en tant que croyants et qui sont morts dans l’Islam), mais au début ils étaient séparés et il y avait beaucoup de jalousie entre eux. Ensuite, en troisième lieu, il y avait le parti des convertis récents qui n’avaient embrassé l’Islam qu’au moment le plus récent de la prise de La Mecque par Mahomet, et il ne leur restait aucune autre issue. C’était le parti aristocratique de La Mecque et ils avaient combattu la nouvelle foi jusqu’au bout. Ils n’étaient donc que des croyants indifférents et les autres les considéraient avec plus que suspicion. Leur famille principale descendait d’un certain Umayya, et fut donc appelée Umayyade. Nous parlerons beaucoup de cette famille dans la suite. Quatrièmement, un parti se forma, que l’on pourrait qualifier de légitimiste : leur théorie était que le pouvoir appartenait au chef, non parce qu’il était élu par la communauté musulmane, mais parce que c’était son droit. Il avait été désigné par Dieu aussi complètement que Mahomet. Cette idée s’est développée, il est vrai, un peu plus tard, mais très rapidement. Les temps étaient tels qu’elle s’imposait.

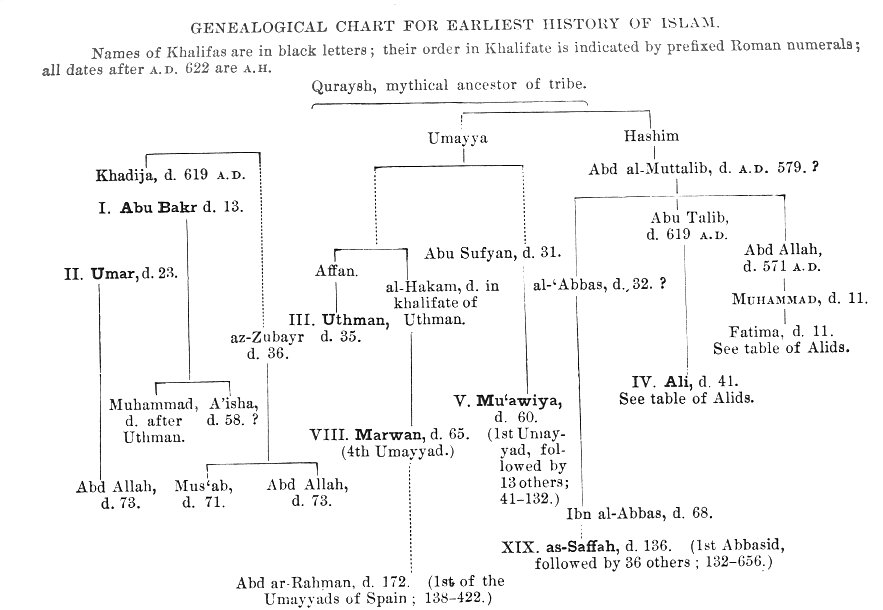

Voilà donc les groupes dont il faut tenir compte. Mais avant de passer aux individus qui les composent, il convient de fixer quelques liens généalogiques afin de pouvoir retracer les jalousies et les intrigues familiales et tribales [10] qui allaient si vite se transférer du petit cercle de La Mecque et de Médine pour se livrer à des luttes dans le vaste champ de l’histoire musulmane. Car, en vérité, dans le développement d’aucun autre État, de petites causes n’ont produit d’aussi grands effets qu’ici. Par exemple, on peut dire, en gros et pourtant avec vérité, que l’isolement des femmes musulmanes, avec tous ses effets désastreux à l’heure actuelle pour une population de deux cents millions de personnes, remonte au fait qu’Aïcha, l’épouse de Mahomet âgée de quatorze ans, a un jour perdu un collier dans des circonstances que les rumeurs de l’époque considéraient comme suspectes. Quant au point qui nous occupe maintenant, il est tout à fait certain que l’histoire musulmane pendant plusieurs siècles a été conditionnée et motivée par les querelles des familles mecquoises. La généalogie qui suit donnera le point de départ nécessaire. L’ancêtre mythique est Quraysh ; d’où le nom de la tribu, « les Quraysh », ou « Quraysh ». Au sein de la tribu, les deux familles les plus importantes sont celles de Hashim et d’Umayya ; leurs rivalités pour la succession du Prophète remplissent le premier siècle et demi de l’histoire musulmane, et l’histoire immédiatement préislamique de la Mecque est également remplie d’une lutte entre elles quant à la garde de la Ka’ba et aux soins des pèlerins de ce sanctuaire. Que cette histoire antérieure soit réelle ou qu’elle reflète les temps musulmans ultérieurs, nous n’avons pas besoin de nous en préoccuper ici. La division importante suivante est celle qui existe entre les familles d’al-Abbas et d’Abu Talib, les oncles du Prophète. De l’une descendent les Abbassides, dont le sultan de l’Empire ottoman revendique aujourd’hui le califat comme héritier légal, et de l’autre, les Abbassides, dont le sultan de l’Empire ottoman revendique aujourd’hui le califat.

[ p. 11 ]

[ p. 12 ]

[ p. 13 ]

l’autre les différentes lignes conflictuelles des chiites, dont nous aurons bientôt à affronter les subtilités.

Pour revenir à ce premier conseil électif, le choix se porta sur Abou Bakr. C’était un homme distingué par sa piété, son affection et son intimité avec Mahomet. Il était le père de l’épouse préférée de Mahomet, Aïcha, et avait environ deux ans de moins que son gendre. Il était aussi l’un des premiers croyants et il est évident que cela, associé à son âge avancé, toujours respecté en Arabie, contribua largement à son élection. Pourtant, son élection ne se déroula pas sans une lutte dans laquelle les éléments qui aboutirent plus tard au schisme absolu et à la révolution sont clairement visibles. La scène, telle qu’elle a été reconstituée par les historiens arabes, est curieusement suggestive des méthodes de la politique moderne. Dès qu’il fut assuré que le Prophète, la main qui avait tenu ensemble tous ces intérêts conflictuels, était réellement mort, une assemblée des chefs du peuple fut convoquée. Là, la lutte fut si vive entre les Ansar, les Muhajirs et les aristocrates musulmans de la maison d’Omayya, qu’ils en vinrent presque aux mains. Soudain, dans le tumulte, Omar, homme de caractère et de décision, « bouscula la convention » en donnant solennellement à Abou Bakr la main de la fidélité. Le fait accompli fut reconnu – comme il l’a toujours été dans l’islam – et le lendemain la masse générale du peuple prêta serment d’allégeance au premier Calife, littéralement Successeur de Mahomet.

A sa mort, en 13 H. (634 apr. J.-C.), Omar lui succéda. Son élection se déroula sans incident. Il avait été nommé par Abou Bakr et il ne restait [14] plus qu’à ce que le peuple confirme cette nomination. Ainsi, un second principe – ou plutôt un précédent – s’imposa à côté de celui de l’élection pure et simple. Le calife avait le droit de nommer son successeur, à condition qu’il choisisse quelqu’un qui soit apte et éligible à d’autres égards. Contrairement à Cromwell dans un cas similaire, Abou Bakr ne nomma pas l’un de ses propres fils, mais l’homme qui avait été son bras droit et qui, selon lui, pouvait le mieux bâtir l’État. Sa prévoyance fut prouvée par les événements, et Omar s’avéra le deuxième fondateur de l’islam par son génie de dirigeant et d’organisateur et par son dévouement personnel. Grâce à ses généraux, Damas et Jérusalem furent prises, la Perse écrasée dans les grandes batailles d’al-Qadisiya et de Nahawand, et l’Egypte conquise. Il fut aussi l’organisateur de l’Etat musulman, et il conviendra de décrire une partie de son système, à la fois pour lui-même et pour faire ressortir le contraste avec celui de ses successeurs. Il vit clairement dans quelles conditions devaient travailler les musulmans, et conçut un plan, évidemment basé sur les méthodes de gouvernement persanes, qui, pour le moment du moins, était parfait dans son genre.

Les éléments du problème étaient simples. Il y avait le flot d’Arabes qui sortait d’Arabie et emportait tout sur son passage. Il fallait les garder comme instrument de conquête si l’on voulait que l’Islam existe. Il fallait donc les empêcher de s’installer sur les terres fertiles dont ils s’étaient emparés, de devenir agriculteurs, commerçants, etc., et de perdre ainsi leur identité parmi les autres peuples. [15] Il fallait préserver toute la race arabe en tant que caste guerrière pour combattre les batailles de Dieu. Cela était garanti par une règle interdisant à un musulman de posséder de nouvelles terres. Lorsqu’un pays était conquis, la terre était laissée à ses anciens possesseurs avec le devoir de payer un loyer élevé à l’État musulman et, en outre, de fournir du fourrage, de la nourriture, des vêtements et tout ce qui était nécessaire au camp musulman qui les gardait. Ces camps, ou plutôt ces villes-camps, étaient dispersés dans les pays conquis et étaient en fait des colonies de musulmans in partibus infidelium. Le devoir de ces musulmans était d’être uniquement des soldats. L’Etat les nourrissait et les habillait, et l’argent qui rentrait dans le trésor public, constitué par le pillage ou la rente des terres conquises (kharaj), ou par l’impôt de capitation sur tous les non-musulmans (jizya), était régulièrement partagé entre eux et les autres croyants. Si un non-musulman embrassait l’islam, il ne payait plus l’impôt de capitation, mais la terre qu’il possédait auparavant était partagée entre ses anciens coreligionnaires, qui devenaient responsables devant l’Etat. Lui, en revanche, recevait sa part des fonds publics, qui lui étaient régulièrement distribués. En Arabie même, aucun non-musulman n’était autorisé à vivre. Elle était préservée, si l’on peut employer cette expression, comme [16] un vivier pour les défenseurs de la foi et comme un sol sacré que le pied d’un incroyant ne devait pas souiller. On voit aisément quels ont dû être les résultats d’un tel système. Le peuple musulman tout entier était conservé comme une gigantesque machine de guerre, et les peuples conquis étaient à nouveau des machines destinées à lui fournir ce dont il avait besoin. Le système était communiste, mais en faveur d’une caste spéciale. Les autres, les peuples conquis, étaient écrasés sous leurs fardeaux. Pourtant, ils ne pouvaient pas vendre leurs terres et quitter le pays, car il n’y avait personne pour les acheter. Les musulmans ne le voulaient pas, et leurs coreligionnaires ne le pouvaient pas, car avec cela partait l’impôt foncier.

Telle était, dans son essence, la constitution d’Omar, à jamais célèbre dans la tradition musulmane. Elle ne dura pas longtemps, et ne pouvait pas durer longtemps ; mais la cause de son renversement était politique et non socio-économique. Avec le nouveau calife et les changements qui l’accompagnèrent, elle tomba en grande partie à l’eau. Le choix d’Omar comme calife avait été évidemment dicté par la considération de sa position en tant qu’un des premiers croyants et en tant que gendre du Prophète. Le parti des premiers croyants avait ainsi réussi à faire élire son candidat à deux reprises. Mais avec la mort d’Omar en 23 de l’hégire (644 après J.-C.), le parti aristocratique mecquois de la famille des Omayya, qui avait si longtemps lutté contre Mahomet et n’avait accepté l’islam que lorsque sa cause était désespérément perdue, eut enfin une chance. Omar ne laissa aucune indication quant à son successeur. Il semble qu’il n’ait pas eu de certitude quant à l’homme le plus apte à assumer cette charge, et lorsque son fils chercha à le pousser à nommer un calife, il aurait dit : « Si je nomme un calife, Abu Bakr nomme un calife ; et si je laisse les gens sans guide, l’Apôtre de Dieu a fait de même. » Mais on raconte aussi qu’après une vaine tentative pour persuader l’un des Compagnons de se laisser nommer, il nomma [17] un conseil électif de six personnes pour faire le choix après sa mort dans des conditions strictes, qui ont toutes échoué sous la pression des circonstances. Les Omeyyades réussirent à faire élire Uthman, l’un des membres de leur famille, un vieil homme et aussi un gendre de Mahomet, qui, par une rare chance pour eux, était un des premiers croyants. Après son élection, il devint bientôt évident qu’il allait gouverner en tant qu’Omeyyade et non en tant que musulman. Depuis des générations, à La Mecque, comme nous l’avons déjà dit, il y avait, selon la tradition, une lutte continuelle pour la prééminence entre les familles des Omayya et des Hashim. Lors de la victoire de Mahomet et de l’élection des deux premiers califes, la maison des Hashim avait vaincu, mais les conquérants avaient travaillé sans relâche pour supprimer toutes les distinctions et frictions tribales et familiales et pour amener tous les Arabes à se considérer comme des frères musulmans. Maintenant, avec un calife de la maison des Omayya, tout cela avait été balayé, et il était évident qu’Othman – un homme pieux et faible, entre les mains de sa famille énergique – était en train de dériver vers un point où l’État n’existerait pas pour les musulmans mais pour les Omeyyades. Son esprit maléfique était son cousin Marwan ibn al-Hakam, qu’il avait nommé comme son secrétaire et qui devint finalement le quatrième calife omeyyade. Le père de cet homme, al-Hakam ibn [ p. 18 ] al-As, accepta l’islam au dernier moment, lorsque la Mecque fut prise, et fut ensuite banni par Mahomet pour trahison. Ce n’est que sous le règne d’Uthman qu’il fut autorisé à revenir, et son fils, né après l’Hégire, fut le plus actif défenseur des revendications omeyyades. Sous la pression constante de sa famille, Uthman destitua les gouverneurs des provinces qui avaient souffert avec Mahomet et combattu dans le sentier de Dieu (sabil Allah), et mit à leur place ses propres parents, qui avaient embrassé la foi depuis peu. Il transgressa la Constitution d’Umar et fit don de vastes étendues de terres publiques. Le sentiment se répandit qu’aux yeux du Calife, un Omeyyade ne pouvait pas faire de mal, et que les Omeyyades eux-mêmes n’étaient pas en reste pour donner l’exemple. Aux yeux des Muhajirs et des Ansar, ils étaient des païens impies, et probablement les Muhajirs et les Ansar avaient raison. Finalement, l’indignation ne put plus être contenue. Des insurrections éclatèrent dans les villes-camps d’al-Kufa et d’al-Basra, dans celles d’Egypte et enfin à Médine même. Là, en 35 H. (655 A.D.), Othman tomba sous les poignards de conspirateurs conduits par un Mahomet, fils d’Abou Bakr, mais fanatique religieux étrangement différent de son père, et le train d’une longue guerre civile fut préparé. Dans la confusion qui suivit l’acte, la chance du parti légitimiste était venue, et Ali, le cousin et gendre du Prophète, fut choisi.

Heureusement, il ne s’agit pas d’une histoire de l’islam, mais des institutions politiques musulmanes. Il est donc inutile d’entrer dans les récits multiples et contradictoires qui ont été racontés sur les événements de cette époque. Ces récits ont évidemment été soigneusement rédigés dans l’intérêt de l’orthodoxie ultérieure et pour protéger la réputation des hommes dont les descendants sont arrivés plus tard au pouvoir. Les Alides ont construit en faveur d’Ali un récit très ingénieux mais purement fictif, embrassant toute l’histoire ancienne et le présentant comme le véritable calife privé de [19] ses droits par l’un après l’autre des trois premiers, et supportant tout cela avec une patience angélique. Cette position varie de la position chiite extrême, qui condamne tous les trois d’un coup comme des usurpateurs, à une position plus modérée qui se contente de maudire Omar et Othman, jusqu’à un rejet d’Othman seulement, et même, à l’autre extrême, se contente d’anathèmer les Omeyyades ultérieurs. A ce stade, les chiites se joignent aux croyants orthodoxes, qui sont tous, dans une certaine mesure, des sectaires d’Ali. Mais cette tendance est quelque peu contrariée par un esprit fortement catholique et irénique qui se manifeste dans l’islam. Une fois qu’une controverse est terminée et que les personnages qui y participent sont passés dans le passé, l’islam jette un voile encore plus profond sur la controverse elle-même et glorifie les acteurs des deux camps en les érigeant en pères et docteurs de l’Église. On essaie d’oublier qu’ils se sont si âprement combattus et de s’en tenir au fait qu’ils étaient des musulmans frères. Les chiites, bien appelés, car le mot chiite signifie secte, n’ont jamais accepté cela ; mais c’est l’usage de l’islam orthodoxe, communément appelé sunnite. L’expression concrète d’un résultat auquel est parvenu le corps des croyants prend alors souvent la forme d’une tradition attribuée à Mahomet. Dans le cas présent, il s’agit d’une de ses paroles selon laquelle dix hommes, nommément désignés et chefs éminents de ces [20] premières querelles, étaient certains d’aller au paradis. Il est devenu un article dans les croyances musulmanes que les compagnons du Prophète ne doivent être mentionnés qu’avec des éloges, et une école de théologiens, dans leur zèle pour le califat historique, a même interdit de maudire Yazid, le meurtrier d’al-Husayn (p. 28 ci-dessous), et considéré comme le pire de tous les Omeyyades, parce qu’il avait été un calife à part entière et en règle. Cette reconnaissance catholique de l’unité de l’Islam, nous la retrouverons encore et encore.

Laissant de côté toute tentative de retracer les détails et de déterminer le bien et le mal de cette histoire, revenons au fait établi de l’élection d’Ali et de l’accession au pouvoir du parti légitimiste. Ce parti ou ces partis légitimistes se sont progressivement développés et leurs points de vue particuliers et mutuellement discordants méritent qu’on s’y arrête. Ces points de vue glorifiaient tous Ali, le cousin germain de Mahomet et le mari de sa fille Fatima, mais sur des bases très différentes. Il ne pouvait y avoir d’autre sentiment qu’un descendant du Prophète devait être son successeur, et les enfants d’Ali, al-Hasan et al-Husayn étaient ses seuls petits-enfants et ses seuls descendants mâles survivants. Cela, bien sûr, reflétait une dignité sur Ali, leur père, et lui donnait un droit au califat. De plus, Ali lui-même semble avoir fait une impression profonde et difficilement compréhensible sur ses contemporains. Le proverbe courait dans le peuple : « Il n’y a pas d’épée à part Dhu-l-faqar, et pas de jeunesse à part Ali. » Il n’était peut-être pas un aussi grand général que certains autres de son époque, mais il se dressa seul comme guerrier dans un combat singulier ; il était poète et orateur, mais pas homme d’État. Comme il était l’un des premiers croyants, on pouvait s’attendre à ce que les Muhajirs le soutiennent, et c’est ce qu’ils firent ; mais l’affaire alla beaucoup [21] plus loin, et il semble avoir suscité un sentiment d’attachement personnel et de dévotion différent de celui rendu aux califes précédents. Des doctrines étranges et mystiques circulaient quant à sa prétention. L’idée d’élection fut rejetée, et ses partisans proclamèrent son droit, par la volonté et la désignation de Dieu, à succéder au Prophète. Comme Dieu avait désigné Mahomet comme Prophète, Il avait désigné Ali comme son assistant dans la vie et son successeur dans la mort. Cela fut prêché en Égypte dès l’an 32.

Il est facile de voir qu’avec un tel entourage, réunissant tant d’éléments, son élection pouvait être obtenue. Il en fut ainsi ; mais un mauvais soupçon pesait sur lui. On pensait, et probablement avec raison, qu’il aurait pu sauver le vieil Othman s’il l’avait voulu, et on alla même jusqu’à l’accuser d’être un artisan et d’avoir participé au meurtre lui-même. Le sol était creux sous ses pieds. De plus, il y avait deux autres vieux compagnons du Prophète, Talha et az-Zubayr, qui pensaient avoir des droits encore plus grands au califat ; ils étaient rejoints par Aïcha, l’épouse préférée de Mahomet, devenue maintenant une intrigante accomplie, le mauvais génie de l’islam. Ali avait récolté tous les avantages de la conspiration et du meurtre, et il était facile de pousser contre lui le cri de vengeance pour Othman. Alors la guerre civile commença. Dans la lutte contre Talha et az-Zubayr, Ali fut victorieux. Tous deux tombèrent à la bataille du Chameau (36 H.), ainsi appelée en raison de la présence d’Aïcha montée sur un chameau comme une chef de clan des temps anciens. Mais un élément nouveau allait entrer en jeu. Le gouvernement de Syrie avait été détenu pendant longtemps par Mu‘awiya, [22] un Omeyyade, et là l’influence omeyyade était suprême. Là aussi s’était développé un esprit d’indifférence religieuse, combiné à une préservation de toutes les formes de la foi. Mu‘awiya était un homme d’État par nature, et avait façonné sa province en un royaume presque indépendant. L’armée syrienne lui était dévouée, et on pouvait compter sur elle pour n’avoir d’autres intérêts que les siens. Depuis le début du règne d’Ali, il avait attendu son heure ; il n’avait pas fait allégeance, mais avait attendu l’heure de se venger d’Othman et de s’emparer du pouvoir. Le moment était venu et Mu‘awiya avait gagné. Nous passons ici à la légère une histoire longue et contradictoire. Il suffit de noter comment l’ironie de l’histoire s’est produite, et un fils d’Abu Sufyan qui avait tant persécuté et opposé Mahomet dans ses premiers et sombres jours et avait été le dernier à reconnaître sa mission, est devenu son successeur et le dirigeant de son peuple. Mais avec Ali se termine la série vénérée des quatre « Califes qui ont suivi la bonne voie » (al-khulafa ar-rashidun), vénérés maintenant par tous les musulmans orthodoxes, et là commence la division de l’Islam en sectes, religieuses et politiques - cela revient au même.

Les Omeyyades eux-mêmes ont clairement reconnu qu’avec leur accession au pouvoir, la nature de l’État musulman avait changé. Mu‘awiya a déclaré ouvertement qu’il était le premier roi de l’islam, bien qu’il ait conservé et utilisé officiellement le titre de calife et de commandeur des croyants. Cependant, un tel changement ne pouvait être complet ni entraîner avec lui tout le peuple – cela va de soi. Pendant plus de cent ans, la maison des Omeyyades a tenu bon. La Syrie était solide [ p. 23 ] avec elle et elle était soutenue par de nombreux hommes d’État et soldats ; mais en dehors de la Syrie et de l’Arabie du Nord, elle ne pouvait compter sur aucune partie de la population. Un anti-calife, Abd Allah, fils d’az-Zubayr dont nous avons déjà entendu parler, leur a longtemps opposé les villes sacrées. Ce n’est qu’en 75 de l’hégire (692 après J.-C.) qu’il a été tué après que la Mecque eut été prise d’assaut par leurs armées. L’Arabie du Sud et la Mésopotamie, avec ses villes-camps d’al-Kufa et d’al-Basra, la Perse et l’Egypte, connurent de temps à autre des soulèvements plus ou moins violents. Ces soulèvements prirent deux directions différentes. Il y avait deux grandes sectes anti-omeyyades. A un moment donné, lors de la lutte de Mu‘awiya avec Ali, il entraîna Al dans la fatale décision d’arbitrer sa prétention au califat. Ce fut fatal, car Ali s’aliéna ainsi une partie de son propre parti et gagna moins que rien de l’autre côté. Une partie de l’armée d’Ali fit sécession en signe de protestation et de rébellion, parce que lui, le califat dûment élu, soumettait sa prétention à l’ombre d’un doute. D’un autre côté, ils ne pouvaient accepter Mu‘awiya, qu’ils considéraient comme un élu indûment élu et un simple usurpateur. Ainsi, ils dérivèrent et se divisèrent en d’innombrables sous-sectes. On les [ p. 24 ] appelait Kharijites – ceux qui sortent – parce qu’ils se distinguaient des autres musulmans, refusaient de les considérer comme des musulmans et se tenaient à l’écart. Pendant des siècles, ils ont été une épine dans le pied de toute autorité établie. Leurs principes étaient absolument démocratiques. Leur conception du califat était celle de l’époque d’Abou Bakr et d’Omar. Le califat devait être élu par toute la communauté musulmane et pouvait être destitué en cas de besoin. Il n’était pas nécessaire qu’il appartienne à une famille ou à une tribu particulière ; il pouvait être un esclave, à condition qu’il soit un bon dirigeant musulman. Certains admettaient qu’une femme pouvait être califat, et d’autres niaient la nécessité d’un califat ; la congrégation musulmane pouvait se gouverner elle-même. Leurs opinions religieuses étaient tout aussi inflexibles et antiques, mais nous n’avons plus rien à faire avec cela aujourd’hui.

Il ne fait aucun doute que ces hommes étaient les véritables représentants de l’ancien islam. Ils prétendaient être les héritiers d’Abou Bakr et d’Omar, et leur prétention était juste. L’islam avait été sécularisé ; l’ambition mondaine, les luttes fratricides, le luxe et le péché avaient détruit le vieux lien de fraternité. Ils se séparèrent donc et suivirent leur propre voie, une voie que leurs descendants suivent encore à Ouman, en Afrique de l’Est et en Algérie. Les musulmans orthodoxes – c’est-à-dire l’ensemble des musulmans – leur étaient plus hostiles que les chrétiens ou les juifs. C’étaient des « gens du livre » (ahl kitab), c’est-à-dire des adeptes d’une religion révélée, et le Coran ordonnait de les traiter avec bienveillance. Ils n’avaient jamais embrassé l’islam et devaient être jugés et traités selon leurs propres mérites. Les musulmans non kharidjites, en revanche, étaient des renégats (murtadds) et devaient être tués à vue. Il est facile de comprendre à quoi aboutit une telle conception. Leur histoire fut marquée par d’innombrables révoltes, assassinats, pillages. Ils furent écrasés à maintes reprises, puis se relevèrent à maintes reprises. C’étaient des Arabes du désert, et le désert leur servit toujours de refuge. Il est probable, [25] mais cela n’a pas encore été prouvé, qu’aux raisons politiques de leur existence en tant que secte se mêlaient des jalousies et des frictions tribales, dont il y en a toujours eu assez en Arabie. Naturellement, dans des conditions variées, leurs opinions et leurs attitudes variaient. Dans les montagnes sauvages du Khuzistan, l’un de leurs centres et de leurs bastions, la barbarie primitive de leur foi régnait en maître. Elle tira ses conséquences légitimes, vécut sa vie et disparut de la scène. La partie la plus modérée des Kharijites se concentra autour d’al-Basra. Leur chef était Abd Allah ibn Ibad, et à partir de l’an 60 environ, on peut retracer le schisme entre ses partisans et les plus absolus de ces « sortants ». Ces derniers sont caractéristiques d’avoir aidé pendant un temps Abd Allah ibn az-Zubayr lorsqu’il fut assiégé à La Mecque par les Omeyyades, mais l’ont finalement abandonné parce qu’il refusait d’unir les noms de Talha et de son propre père, az-Zubayr, à ceux d’Uthman et d’Ali dans une commination générale. Les Kharijites étaient tous doués pour les malédictions, et l’histoire ultérieure de cette section montre un processus de désintégration par des sécessions successives, chacune partant en signe de protestation et maudissant ceux qui restaient en arrière comme des païens et des incroyants. Une autre caractéristique de la différence entre les deux sections était leur attitude respective [26] envers les enfants de leurs adversaires. Le parti le plus absolu soutenait que les enfants des incroyants devaient être tués avec leurs parents ; Les partisans d’Abd Allah ibn Ibad ont dit qu’on leur permettrait de grandir et qu’on leur donnerait ensuite leur choix. Là encore, il y avait une divergence d’opinion quant à la position de ceux qui étaient du côté des Kharijites mais qui restaient chez eux et ne combattaient pas réellement dans le sentier de Dieu. Ceux-là, un parti les rejetait et l’autre les acceptait. De plus, les non-Kharijites étaient-ils des musulmans au point que les Kharijites puissent vivre parmi eux et se mélanger avec eux ? Le parti le plus logique a nié cela, mais Abd Allah ibn Ibad l’a affirmé.

Il ressort clairement de tout cela que le seul parti qui pouvait avoir un avenir était celui d’Ibn Ibad. Sa secte survit jusqu’à nos jours sous le nom d’Ibadites. Elle s’est très tôt répandue à Ouman et, selon leurs traditions, leur premier imam, ou président, fut élu vers 134 de l’hégire. Il appartenait à une famille qui avait régné là avant l’islam et, depuis son élection, les Ibadites ont réussi à maintenir Ouman face au reste du monde musulman. Naturellement, l’élection de l’imam par la communauté s’est transformée en règne d’une série de dynasties ; mais la théorie de l’élection a toujours tenu bon. Ils étaient marins, marchands et colonisateurs dès le Xe siècle de notre ère et ont porté leur État avec sa théologie et sa loi à Zanzibar et sur la côte de l’Afrique de l’Est en général. Des fugitifs ibadites encore plus anciens se sont rendus en Afrique du Nord et y ont conservé la simplicité de leur idéal républicain et leurs vues théologiques et juridiques primitives. Leur domicile est situé dans le Mzab, au sud de l’Algérie, et bien que commerçants et capitalistes, ils puissent voyager loin, ils y reviennent toujours.Tout mélange par mariage avec d’autres musulmans leur est interdit.

A l’opposé de ces idées politiques se trouve la secte que l’on appelle chiite. C’est le nom donné, comme nous l’avons vu, au parti qui glorifie Ali et ses descendants et considère le califat comme leur appartenant de droit divin. Nous avons déjà vu à quel [27] point ce sentiment est né tôt, mais les extrêmes auxquels cette idée a été portée au fil du temps, les innombrables opinions divergentes qui se sont développées, le labyrinthe de conspirations tortueuses et clandestines dans leurs méthodes, certaines de bonne foi, d’autres de mauvaise foi, auxquelles elle a donné lieu, font de l’histoire des chiites le côté le plus difficile de la connaissance de l’Orient musulman. Il faut pourtant s’y essayer. S’il y a jamais eu un roman dans l’histoire, c’est l’histoire de la fondation de la dynastie fatimide en Egypte ; s’il y a jamais eu une survivance d’une pétrification dans l’histoire, c’est la survivance jusqu’à nos jours des Assassins et des Druses ; Si une idée perdure, c’est dans le gouvernement chiite actuel en Perse et dans la foi en ce Mahdi que le monde de l’Islam attend toujours pour faire régner la justice et la vérité sur la terre. Tout cela est né de la dévotion de leurs disciples à Ali et à ses enfants il y a douze siècles.

En 40 de l’hégire (660 après J.C.), Ali fut tué par le poignard d’un Kharijite. Ceux-ci, à l’opposé des chiites, sont la seule secte musulmane qui maudisse et abhorre Ali, sa famille et toutes leurs œuvres. L’islam orthodoxe révère Ali et accepte son califat ; il révère également sa famille, mais rejette leurs prétentions. L’instinct de l’islam est de respecter le fait accompli, et ainsi même les Omeyyades, tous sans exception, figurent sur la liste des successeurs du Prophète, tout comme Alexandre VI et ses prédécesseurs immédiats le font sur celle des papes.

Ali succéda à son fils, al-Hasan, mais son nom [28] ne figure pas sur la liste du califat comme on le compte habituellement. Il y a une certaine nuance chiite dans le fait que l’historien dise : « Sous le califat d’al-Hasan » et poursuit ensuite avec « Sous le règne de Mu’awiya », le calife omeyyade qui lui succéda. Mu’awiya avait reçu l’allégeance des musulmans syriens et lorsqu’il avança vers al-Kufa, où se trouvait al-Hasan, ce dernier le rencontra et lui remit tous ses prétendus droits. C’était en 41 de l’hégire ; en 49 de l’hégire, il mourut empoisonné. Douze ans plus tard, al-Hussein, son frère et de nombreux membres de sa famille tombèrent à Karbala dans une bataille contre des adversaires désespérés. C’est cette dernière tragédie qui a laissé la marque la plus profonde de toutes dans l’imagination musulmane. Chaque année, lorsque le jour fatal, le jour de l’Achoura, le dixième du mois de Muharram, arrive, l’histoire est répétée à Karbala et dans tout le monde chiite, dans ce qui est une véritable Passion. Aucun musulman, surtout aucun Persan, ne peut lire le récit de la mort d’al-Hussein, ni le voir se jouer sous ses yeux, sans trembler et sans invoquer la malédiction de Dieu sur tous ceux qui y ont été pour quelque chose ou qui en ont tiré quelque profit. Cette malédiction est restée attachée pendant des siècles au nom de Yazid, le calife omeyyade de l’époque, et seuls les théologiens les plus rigides de l’école traditionnelle ont travaillé à sauver sa mémoire grâce aux mérites du calife historique. Mais même après cette tragédie, le sang de Mahomet n’a pas été versé. De nombreux descendants sont restés et leur parti a survécu d’une manière étrange, semi-clandestine, comme le font les sectes en Orient, remontant parfois à la surface et éclatant en rébellions sauvages et, pour longtemps, inutiles.

[ p. 29 ]

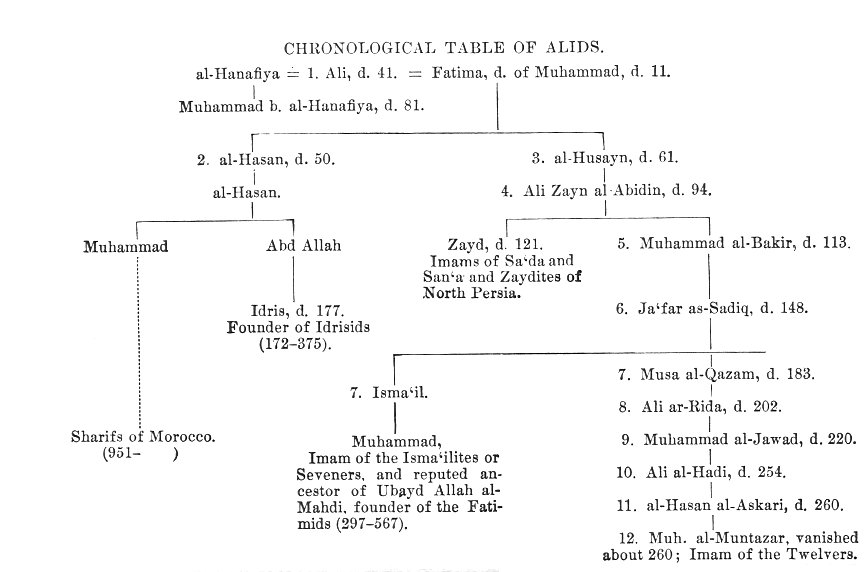

Dans ces révoltes, les chiites portèrent bien leur nom et se divisèrent en plusieurs groupes distincts, selon les individus de la maison d’Ali à qui on prêtait allégeance et qui étaient considérés comme des chefs, titulaires ou réels. Ces subdivisions différaient aussi dans le principe qui régissait le choix d’un chef et dans l’attitude du peuple à son égard. Le chiisme, d’une question politique, devint théologique. La position des chiites était et est qu’il doit y avoir une loi (nass) régissant le choix de l’imam, ou chef de la communauté musulmane ; que cette loi est l’un des dogmes les plus importants de la foi et ne peut avoir été laissée par le Prophète se développer sous la pression des circonstances ; qu’il existe un tel imam clairement désigné et qu’il est du devoir du musulman de le rechercher et de le suivre. Ainsi, il y avait un parti qui considérait que le leadership appartenait à Ali lui-même, puis à n’importe lequel de ses descendants par l’intermédiaire de n’importe laquelle de ses épouses. Ces sectes se sont attachées en particulier à son fils Muhammad, connu par sa mère sous le nom de Muhammad ibn al-Hanafiya, qui mourut en 81, ainsi qu’à ses descendants et successeurs. C’est dans cette secte que se sont développées les premières opinions chiites les plus caractéristiques. Ce Muhammad semble avoir été le premier à qui l’on a enseigné, après sa mort, qu’il était préservé par Dieu dans sa retraite et qu’il viendrait au moment fixé pour instaurer le règne de la justice sur la terre. Dans certaines des innombrables sous-sectes, la doctrine [30] de la divinité d’Ali fut très tôt soutenue, dans d’autres une doctrine de la métempsychose, généralement entre hommes et surtout d’un imam à son successeur ; d’autres encore, ont avancé le devoir de rechercher l’imam légitime et de lui prêter allégeance jusqu’à ce que cela couvre tout le domaine de la foi et de la morale - rien de plus n’était exigé du croyant. Al-Mukanna, « le prophète voilé du Khorasan », a adhéré à l’une de ces sectes avant de se lancer à son compte.

Nous avons déjà vu que dès 32, la doctrine selon laquelle Ali était le successeur du Prophète désigné par Dieu avait été prêchée en Egypte. Nous voyons ici son développement légitime, qui fut d’autant plus rapide qu’elle avait, ou supposait, une base théologique, et ne se contentait pas de revendiquer la direction de la famille du Prophète à la manière dont l’héritage se déroule entre les rois terrestres. Telle était d’abord la position de l’autre aile chiite, beaucoup plus importante. Elle considérait que la direction était dans le sang de Mahomet et donc limitée aux enfants d’Ali par sa femme Fatima, la fille de Mahomet. Là encore, l’attitude envers la personne du chef variait, comme nous l’avons déjà vu. Un parti soutenait que la direction était de droit par désignation de Dieu, mais que le chef lui-même n’était qu’un homme comme les autres hommes. Ceux-ci ajoutaient aux « deux mots » (al-kalimalani) du credo, « Il n’y a pas d’autre dieu que Dieu, et Mahomet est l’apôtre de Dieu », une troisième clause, « et Ali est le représentant de Dieu ». D’autres le considéraient comme une incarnation de la divinité, une révélation divine continue sous forme humaine. Son âme passait, à sa mort, à son successeur suivant. Il était donc infaillible et sans péché, et devait être traité avec une obéissance absolue et aveugle. [ p. 31 ] On trouve ici un mélange des idées les plus étrangement variées. En Perse, le peuple était trop longtemps habitué à considérer ses dirigeants comme divins pour qu’ils soient capables d’occuper une autre position. On raconte l’histoire d’un gouverneur d’une province persane qui écrivit au calife de son temps qu’il n’était pas capable d’empêcher son peuple de lui donner le style et le traitement d’un dieu ; ils ne comprenaient aucun autre type de dirigeant ; c’était tout ce que valait son autorité de tenter de les en dissuader. De cette attitude, combinée à l’idée de la transmigration des âmes, est issue la doctrine extrémiste chiite.

Mais bien que le parti d’Ali puisse considérer les descendants d’Ali comme semi-divins, leurs conspirations et leurs révoltes échouèrent toutes et il devint très dangereux d’en prendre la tête. Le parti était prêt à déclencher une insurrection à tout moment, mais le chef avait tendance à se tenir en retrait. En fait, l’un des traits les plus curieux de tout le mouvement était l’inutilité de la famille d’Ali et la mesure dans laquelle elle fut utilisée par d’autres. Ils ont été, en un sens, les griffes du chat de l’histoire. Peu à peu, ils se retirèrent eux-mêmes et disparurent de la scène, et, avec leur disparition, une nouvelle doctrine surgit. C’était celle de l’imam caché. Nous avons déjà vu le cas de Muhammad ibn al-Hanafiya, que les musulmans considèrent comme le premier de ces imams cachés. Un autre descendant d’Ali, d’une autre lignée, disparut de la même manière à la fin du deuxième siècle de l’Hégire, et un autre vers 260 de l’Hégire. Leurs disciples [32] respectifs soutenaient qu’ils étaient gardés cachés par Dieu et qu’ils seraient ramenés au moment fixé pour régner sur le monde et instaurer une sorte de millénaire musulman. C’est la version orientale de l’histoire d’Arthur à Avalon et de Frédéric Barberousse à Kyffhaiiser.

Mais cela nous a conduit bien loin et nous devons remonter à la chute des Omeyyades et aux espoirs déçus des Alides. A l’époque du dernier calife de la maison des Omeyyades, Marwan II, 127-132 de l’hégire (744-750), l’empire tout entier était plus ou moins en rébellion, en partie chiite et en partie kharidjite. Les chiites eux-mêmes n’avaient, comme d’habitude, aucun homme assez fort pour agir comme chef ; ce rôle fut pris par as-Saffah, un descendant d’al-Abbas, un oncle de Mahomet. La rébellion devait ostensiblement ramener au pouvoir la famille du Prophète, mais sous ce terme les Abbassides entendaient la famille de Hashim, tandis que les Alides l’entendaient au sens plus exact d’eux-mêmes. Ils furent transformés en griffes, la dynastie abbasside fut fondée et ils furent renversés. Ainsi, le khalifat resta obstinément aux mains de ceux qui, jusqu’à la fin, avaient été hostiles au Prophète. Cet al-Abbas n’avait embrassé la foi que lorsque la Mecque fut prise par les musulmans. Les historiens ultérieurs, jaloux de la bonne réputation de l’ancêtre de la plus longue lignée de tous les successeurs, se sont efforcés de construire une légende selon laquelle al-Abbas ne serait resté à la Mecque que pour y être plus utile à la cause de son neveu. C’est une des perversions de l’histoire ancienne dont les chroniques musulmanes sont pleines.

[ p. 33 ]

Mais l’histoire des Omeyyades n’est pas encore connue. De la ruine qui les accablait, l’un d’eux s’échappa et s’enfuit en Afrique du Nord. Là, il essaya en vain de rassembler une puissance. Finalement, voyant en Espagne une meilleure perspective de succès, il traversa la frontière et, à force de courage, d’habileté politique et de patience, forgea un nouvel empire omeyyade qui dura 300 ans. L’un de ses descendants, en 317 de l’hégire (929 après J.-C.), prit le titre de calife et réclama l’hommage dû au Commandeur des Croyants. On raconte qu’al-Mansur, le deuxième Abbasside, demanda un jour à ses courtisans : « Qui est le faucon de Quraysh ? » Ils nommèrent les uns après les autres les grands hommes de la tribu, en commençant naturellement par Sa Majesté lui-même, mais en vain. « Non, dit-il, le faucon de Quraysh est Abd ar-Rahman, l’Omeyyade, qui a trouvé son chemin à travers les déserts et les mers, s’est jeté seul dans un pays étranger et là, sans autre aide que lui-même, a construit un royaume. Il n’y a eu aucun autre homme du sang de Quraysh qui lui ressemble. »