[ p. 65 ]

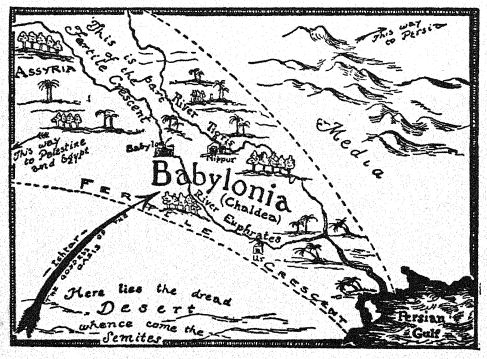

Pour retracer l’évolution de la religion, il nous faut maintenant nous déplacer dans un pays bien loin des forêts primitives des Celtes. Nous devons nous rendre dans l’ancienne Mésopotamie, cette région verdoyante entre les grands fleuves du Proche-Orient, où l’aube se levait déjà alors que la nuit régnait encore à l’Ouest. La religion de Babylone, bien que bien plus ancienne que celle des Celtes, était, à presque tous égards, bien plus avancée. Bien avant le début de l’histoire écrite, la religion semble avoir été plus avancée en Orient qu’en Occident. Pour des raisons que nous ne pouvons absolument pas cerner, les Orientaux, et en particulier les Sémites, semblent avoir eu un génie religieux particulier. C’étaient des Bédouins, ces Sémites : une race maigre, affamée et tourmentée, errant sans cesse dans les étendues désertiques d’Arabie, à la recherche d’un autre lieu et d’un autre moment pour mourir. Et ce sont eux, très probablement, qui ont posé les fondements de la religion babylonienne. Il y a des milliers d’années, lorsque certains d’entre eux ont lutté pour quitter le désert aride et s’établir dans les prairies luxuriantes de Mésopotamie, ils ont apporté avec eux leur ancienne religion du désert. Ce n’était alors guère plus qu’un animisme grossier, [ p. 67 ] avec Ishtar, « l’Abreuvoir Autonome », l’esprit de l’oasis, comme divinité principale. Ishtar, qui était une déesse, avait probablement pour époux les esprits du vent, du soleil et de la lune ; et elle avait certainement pour amant Tammuz, l’esprit du palmier dattier. Nous ne pouvons en être certains, mais il semble assez probable que la plupart des autres divinités importantes de l’époque étaient également des déesses. Cela doit être dû au fait que les Sémites primitifs étaient encore au stade matriarcal de la précivilisation. Partout où les chefs de famille et de clan étaient les mères et non les pères, il était tout naturel que les esprits principaux soient imaginés comme des déesses et non des dieux.

Mais une fois que les envahisseurs venus du désert se sentirent chez eux dans la verdoyante Mésopotamie et commencèrent à se mêler plus ou moins librement aux autochtones non sémites, leur religion prit un aspect radicalement différent. La forme matriarcale de la société céda la place à la forme patriarcale, et, par conséquent, les déesses furent transformées en dieux. Les principales divinités choisies pour les villes nouvellement créées étaient généralement masculines. Parfois, elles conservaient les noms féminins sous lesquels elles étaient connues autrefois, comme le montre le cas de Ningirsu, littéralement « Dame de Girsu », qui était la déesse très masculine de la ville de Lagash. Ou, si les divinités parvenaient à persister dans le nouvel ordre social, tant en tant que femmes de fait que de nom, elles assumaient des fonctions totalement nouvelles. Une population qui ne vivait plus dans le désert, par exemple, n’avait plus aucune raison de vénérer l’esprit de l’oasis du désert ; c’est donc une étoile plutôt qu’une oasis qui fut offerte à Ishtar comme foyer.

Mais les Babyloniens ne se contentèrent nullement de remodeler les anciens dieux. Ils [ p. 68 ] en fabriquèrent également de nouveaux, des centaines. Énumérer les principaux d’entre eux – Ningirsu, Bel, Shamash, Nabu, Marduk, Anu, Ea, Sin et les autres – serait fastidieux. L’idée d’un grand dieu unique à l’influence universelle semble avoir à peine effleuré l’esprit du peuple. À maintes reprises, à mesure que les villes devenaient dominantes dans l’empire, les dieux, les uns après les autres, devenaient les chefs du panthéon. Par exemple, tant que Babylone fut la capitale de l’empire, Bel-Marduk, le dieu de Babylone, fut considéré comme la divinité supérieure. Mais jamais plus que supérieure : jamais Un seul, et irréprochable. Parfois, non pas un seul dieu, mais un groupe de trois ensemble était vénéré comme supérieur : Anu (le ciel), Bel (la terre) et Ea (la mer) ; ou Shamash (soleil), Sin (lune) et Ishtar (l’étoile Vénus) … Âge après âge, de nouvelles trinités de ce genre apparurent.

¶ 2

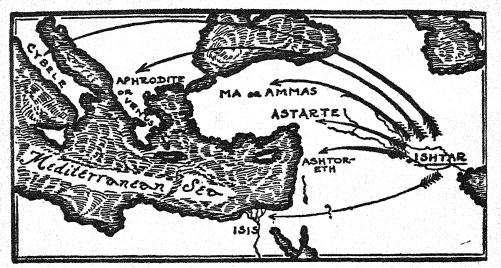

Mais du début à la fin, une divinité resta extrêmement populaire, du moins parmi les simples peuples de Mésopotamie. Cette divinité était Ishtar, la grande mère des dieux, l’esprit du sexe et de la fertilité, le principe même de la vie. Nombre d’autres peuples primitifs vénérèrent une telle déesse mère, car le pouvoir de reproduction chez les plantes, les animaux et les hommes demeurait indéfectiblement le pouvoir le plus vital et le plus captivant de tous. Le maîtriser signifiait vivre ; échouer signifiait mourir. Il n’est donc pas étonnant que partout dans le monde, au Mexique et au Congo, en Irlande et dans les îles Malaises, on trouve des peuples rampant aux pieds d’un esprit prostitué et générateur de vie.

En Babylonie et dans tout le Levant, le peuple [ p. 69 ] semble s’y être prosterné de manière démesurée, et les rites sexuels en l’honneur d’Ishtar — ou Astarté, Ashtoreth, Isis, Cybèle, Vénus et Aphrodite, comme la déesse était connue dans les différents pays — étaient considérés comme d’une importance primordiale. En Babylonie même, il était exigé que chaque femme, riche ou pauvre, se soumette au moins une fois dans sa vie aux étreintes d’un étranger. Elle devait attendre dans les cours d’un temple d’Ishtar qu’un homme l’achète pendant une heure, puis elle devait consacrer à la déesse le salaire gagné par sa prostitution. Sans accomplir ce rite, une femme était considérée comme incapable d’avoir des enfants et donc indigne de se marier. En conséquence, les cours des temples étaient tout simplement envahies de vierges désespérées ; et les prêtres du culte d’Ishtar, qui étaient souvent payés pour jouer le rôle de l’étranger bienvenu, devinrent extrêmement riches. . . .

[ p. 70 ]

La différence entre ce culte babylonien d’Ishtar et le culte celtique primitif de Brigitte résidait uniquement dans le degré, et non dans la nature. Tous deux étaient inspirés par la crainte du même mal, la stérilité, et tous deux visaient un seul but, la fécondité. Mais l’un, le culte babylonien, était bien moins primitif que l’autre, bien moins sauvage et bestial. Les rites babyloniens se déroulaient dans l’enceinte de temples de pierre, et non dans les sillons des champs éclairés par des torches ; ils étaient encadrés par mille règles et surveillés par une myriade de prêtres. Entre ces prêtres et les druides celtiques, il n’y avait là encore qu’une différence de degré. Les saints babyloniens n’étaient que des chamans d’un type plus avancé. Ils n’étaient encore guère plus que des magiciens et des guérisseurs ; mais ils avaient développé une technique extrêmement complexe et une pseudo-science grotesque pour la soutenir. Ils avaient en quelque sorte compris que les changements constants des cieux avaient un lien subtil avec les événements terrestres. Non seulement avec les vastes événements géographiques terrestres (ce qui serait scientifiquement tout à fait valable), mais plus encore avec les fortunes insignifiantes de toutes les créatures qui y pullulent. On croyait que toutes les âmes humaines étaient liées aux étoiles, pour leur bonheur ou leur malheur, et la principale préoccupation des prêtres était donc l’observation des étoiles. Cette triste tromperie appelée astrologie, qui séduit encore les esprits faibles, a vu le jour à Babylone il y a près de quatre mille ans !

¶ 3

Mais le sacerdoce babylonien ne limitait pas ses intérêts aux étoiles célestes. Au contraire, [ p. 71 ] il s’efforçait également de contrôler les choses les plus banales de la terre. Il cédait aux vanités des riches et s’attaquait aux terreurs des pauvres. Il possédait de magnifiques et coûteux temples en briques qui s’élevaient jusqu’au ciel en terrasses ornées – véritables tours de Babel – et sacrifiait régulièrement aux idoles qui s’y dressaient. Le sacerdoce était divisé en plusieurs divisions, chacune ayant sa fonction propre. Certains clercs réveillaient les dieux le matin, les lavaient, les habillaient et offraient les sacrifices élaborés ; d’autres chantaient les hymnes et psalmodiaient les formules magiques ; d’autres étaient chargés de féconder les femmes stériles qui attendaient dans les cours du temple ; d’autres encore lisaient les horoscopes et disaient la bonne aventure. Que beaucoup de prêtres fussent des imbéciles et que davantage encore des fripons, c’est évident. Que beaucoup escroquaient les veuves et oubliaient les orphelins, c’est normal. Après tout, la religion pour les Babyloniens n’était pas une affaire de noblesse, mais une sorte de complexe affaire d’assurance ; et ses avoués et agents sacerdotaux cherchaient, comme diraient les Américains, à en tirer « tout leur profit ». Leurs extorsions, notamment pour la divination, devenaient parfois si flagrantes que les rois devaient même promulguer des lois pour les contrôler. Des inscriptions nous apprennent que, déjà avant 2800 av. J.-C., le roi Urkagina dut légiférer contre les profits sacerdotaux !…

Mais il ne faut pas imaginer un seul instant que le grand sacerdoce de Babylone était constamment lubrique et bas. On ne peut lire leurs anciens hymnes sans se rendre compte qu’au moins certains de leurs membres étaient des hommes de ce que nous appelons vaguement « spiritualité » et « perception religieuse ». La plupart de ces hymnes [ p. 72 ] ne sont que de simples pot-pourris de phrases magiques, mais d’autres sont des poèmes d’une beauté étonnante. Certains d’entre eux résonnent d’une tonalité qui rappelle de façon frappante les Psaumes hébreux. Par exemple :

Je ne connais pas le péché que j’ai commis ;

Mon Dieu m’a visité avec colère.

J’ai cherché de l’aide, mais personne ne m’a pris la main ;

J’ai pleuré, mais personne ne m’a écouté.

À mon Dieu, le Dieu miséricordieux, je m’adresse et je prie ;

Jusqu’à quand, ô Seigneur ! . . .

Ô Dieu, ne rejette pas ton serviteur,

Mais transforme mon péché en bénédiction.

Que le vent emporte mes transgressions.

Ils sont sept fois sept —

Pardonne-leur ! . . .

Il ne s’agit pas d’un extrait ordinaire de liturgie primitive. Il révèle une révérence pour la divinité, une humilité chez le fidèle et, surtout, une absence de formule magique qui nous conduirait à le considérer comme un faux si nous ne disposions pas de la pierre même sur laquelle les prêtres babyloniens l’ont gravé. Ces vers ne sont peut-être pas typiques, mais ils sont authentiques. Et parce qu’ils sont authentiques, et qu’ils ont été, avec d’autres vers de même qualité, écrits à la cour de Bel-Marduk, le culte babylonien doit être considéré comme marquant une avancée significative dans l’évolution de la religion.

¶ 4

MAIS il ne faut pas exagérer l’ampleur de ce progrès. Le culte babylonien se distinguait par la complexité de son organisation sacerdotale, l’ornementation de ses rituels au [ p. 73 ] temple et, plus particulièrement, par la complexité de son astrologie. Autrement dit, il se distinguait par ses aspects juridiques, esthétiques et pseudo-scientifiques. Mais dans les domaines les plus élevés de la religion, en théologie et en éthique, il demeurait terriblement primitif. D’une manière ou d’une autre, il n’a jamais dépassé le polythéisme ; jamais vraiment dépassé le polydémonisme. Les Babyloniens imaginaient la terre entière peuplée de démons – de génies maléfiques qui traquaient et affligeaient les hommes par des inondations, des épidémies et des ténèbres. Les dieux eux-mêmes étaient souvent considérés par les prêtres comme de simples misérables pleurnichards, toujours affamés de miettes des autels des temples. (Cela était tout naturel, car aucun dieu ne peut être un héros pour son valet.) Dans l’une des Écritures babyloniennes, les dieux sont comparés aux mouches qui bourdonnent autour des carcasses sacrificielles. Dans un autre passage, où est relatée l’histoire du Déluge, on les décrit comme des chiens :

Les dieux furent effrayés par le déluge ;

Ils ont fui, ils sont montés au plus haut des cieux.

Les dieux se sont accroupis comme des chiens ;

Ils se sont recroquevillés contre les murs ! . . .

Et, sur le plan éthique, les Babyloniens étaient tout aussi primitifs. Le scrupule rituel leur semblait bien plus important que la rectitude humaine ; les omissions sacrificielles leur semblaient bien plus odieuses que les offenses morales. Des tabous les hantaient à chaque instant de leur vie, et la « malchance » les menaçait à chaque instant. Chaque septième jour était considéré [ p. 74 ] comme quelque peu « mauvais », et ce jour-là, des sacrifices spéciaux étaient offerts avec crainte et toutes sortes de tabous particuliers étaient observés. Par exemple, il était interdit aux princes de partir en voyage ce jour-là, ou de manger de la viande cuite au feu. Chaque quatrième de ces « septièmes jours maléfiques » était particulièrement redouté, car il marquait le début du déclin de la puissance de la lune. Ce jour-là, des efforts désespérés étaient déployés pour apaiser les démons et ainsi conjurer le mauvais sort qui, autrement, accompagnerait inévitablement ce jour. Il est significatif que les Babyloniens l’appelaient Shabatum, un nom étonnamment similaire à celui donné par les Hébreux à leur jour saint, le sabbat. Il est fort probable que les Hébreux aient hérité leur sabbat du Shabatum babylonien, car nous savons qu’ils n’y prêtèrent guère attention avant leur exil en Babylonie, de 586 à 536 av. J.-C. Mais notez combien les Hébreux considéraient ce jour différemment. Pour eux, il était saint, et non maléfique. Ils se disaient que le sabbat était un « jour de repos » divinement institué, et bien qu’ils observassent ce jour-là nombre des anciens tabous du Shabatum, ils ne le faisaient pas par crainte des génies, mais par respect pour leur Dieu. Leur fête de la Nouvelle Lune était une occasion de se réjouir, et non de s’enflammer et de s’effrayer davantage.

Le contraste est considérable. Il révèle de manière flagrante l’infériorité, la primitivité essentielle, dont la pensée religieuse babylonienne ne s’est jamais complètement débarrassée. Les Babyloniens ont développé une vaste mythologie, mais ils l’ont affublée d’aucune signification éthique. Ils racontaient de nombreuses histoires sur leurs dieux, la création du monde, le premier homme, le déluge, etc. Mais ces récits étaient presque systématiquement sauvages, grossiers, voire ignobles. Lorsqu’on les retrouve dans l’Ancien Testament – car ces histoires, comme les tabous du Shabatum, semblent avoir été reprises des Babyloniens par les exilés hébreux – on les trouve transformées au point d’en être méconnaissables. Dans [ p. 75 ] la Bible, ce ne sont plus de simples romances grivoises racontées pour le simple plaisir de les raconter, mais des sermons passionnés récités pour transmettre certains idéaux moraux. Sur le plan éthique, les Babyloniens n’étaient guère plus que des enfants. La peur les tenait encore en esclavage. Bien que riches et puissants, bien que seigneurs de la terre verdoyante et se croyant maîtres des cieux étoilés, ils demeuraient des lâches au fond d’eux-mêmes. Sous leurs fanfaronnades, ils étaient craintifs et inquiets. Ils avaient peur… peur…