[ p. 75 ]

Pour retracer l’évolution de la religion, il faut maintenant remonter de la Babylonie à l’Égypte antique. Bien sûr, très tôt, les Égyptiens, comme le reste des peuples primitifs de la Terre, étaient de simples animistes. Tout ce qui les entourait semblait animé par des esprits déterminés ; et ils leur rendaient un hommage terrifié. Seuls quelques-uns de ces esprits étaient supposés résider dans des phénomènes naturels tels que le soleil, la lune et le grand Nil. La majorité était supposée résider dans diverses espèces d’animaux et d’oiseaux. Chaque tribu – il semble y en avoir eu quarante-deux en Égypte il y a environ sept mille ans – vénérait l’esprit d’une espèce particulière de créature vivante et cherchait sa protection. L’une vénérait le bélier, une autre le taureau, une troisième le lion ; d’autres encore vénéraient le serpent, le chat, la chèvre, l’âne, le faucon, l’hippopotame, le porc et le vautour. De toute évidence, la religion la plus ancienne de l’Égypte devait être un totémisme plutôt [ p. 76 ] semblable à celui des Indiens d’Amérique, chaque tribu portant le nom de l’animal qu’elle considérait comme sacré et qu’elle considérait peut-être comme son ancêtre spirituel.

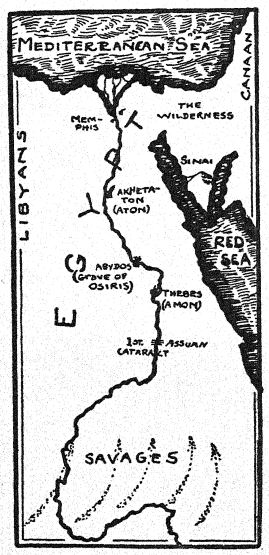

Mais à mesure que la civilisation progressait chez les Égyptiens, le caractère primitif de leur totémisme commença à disparaître. Les « puissances » commencèrent à être considérées non plus comme de simples animaux, mais plutôt comme des dieux symbolisés par des animaux. Les idoles, qui à l’origine n’étaient peut-être que de simples images de bêtes, étaient désormais sculptées pour représenter des corps dont seules les têtes étaient celles d’animaux. Parfois, comme dans le cas du sphinx, le corps était encore celui d’un animal, mais la tête était humaine. Et lorsque, après de nombreuses pérégrinations, les tribus s’installèrent enfin dans ce qui devint leurs provinces fixes, ces dieux mi-animaux devinrent localisés. Par exemple, Amon, symbolisé par un bélier, devint le dieu du village de Thèbes ; Ptah, le dieu-taureau, la divinité de Memphis ; Seth, le dieu-âne, devint le protecteur du village d’Ombos. Dans chaque ville, le temple de pierre du dieu local dominait les taudis de boue des habitants. C’était littéralement la « maison du dieu », et les prêtres qui s’y trouvaient étaient appelés ses serviteurs. Matin, midi et soir, ils servaient l’idole qui brillait dans la pénombre terrifiante du sanctuaire intérieur. Ils la lavaient et l’habillaient le matin, la nourrissaient et la flattaient de cantiques. Le soir, ils lui retiraient ses vêtements et, au sens figuré, la couchaient. Aussi immobile et de pierre fût-elle, l’idole leur semblait néanmoins la demeure de la force la plus terriblement puissante du monde. Les prêtres les plus astucieux, ceux qui avaient servi le plus longtemps et profité du culte, en savaient peut-être plus. Mais le peuple, lui, n’en savait rien. Le peuple, [ p. 77 ] les myriades de serfs suant à grosses gouttes et de paysans affamés, y croyaient. Ils croyaient invariablement qu’un esprit, logé dans l’idole, pouvait leur apporter la vie ou la mort. La majorité des prêtres partageaient probablement ce sentiment, car le proverbe « tel peuple, tel prêtre » énonce une vérité valable pour toutes les races, et pas seulement pour les Hébreux. Rares étaient donc les sceptiques en ces temps de foi débridée…

¶ 2

Mais ce qui se produisit plus tard dans de nombreux autres pays se produisit bien sûr aussi en Égypte. Si la peur des esprits terrifiants ne cessa jamais d’être une réalité crue et menaçante, l’identité exacte de ces esprits vacilla et changea continuellement. La fusion des tribus égyptiennes entraîna celle des divinités tribales. Les temples devinrent les demeures non plus de dieux isolés, mais de familles entières. Généralement, l’esprit originel du temple se voyait donner une déesse voisine pour épouse et un dieu mineur pour fils. Parfois, on lui donnait deux déesses pour épouses. Et cette tendance, commencée à si petite échelle, se perpétua jusqu’à ce qu’enfin un dieu soit exalté au-dessus de tous les autres en Égypte. Des siècles avant que les Hébreux ne surgissent de la nuit du désert sauvage*, on voit les Égyptiens tâtonner vers l’idée d’un monothéisme, d’un Dieu unique. Ce sont des considérations politiques plutôt que philosophiques qui les ont poussés dans cette direction. Dès qu’un chef tribal parvenait à s’emparer du trône, il tentait d’installer son dieu tribal sur le trône des cieux. Et pour pérenniser [ p. 78 ] cet arrangement, il était naturellement poussé à tenter de détruire tous les dieux vaincus, mais toujours menaçants. Généralement, il tentait de les anéantir en les déclarant n’être que des manifestations errantes de sa propre divinité. Ou bien, ses prêtres inventaient des mythologies élaborées pour prouver que son dieu avait été le tout premier de l’univers et avait créé toutes les autres divinités. Siècle après siècle, de tels stratagèmes furent utilisés. Chaque roi nourrissait le même espoir futile d’établir sa dynastie pour toujours, et c’est pourquoi chaque roi s’efforçait de prouver que son dieu était le seul digne d’adoration.

¶ 3

Mais aucune de ces tentatives n’aboutit jamais. Même la vaillante tentative du célèbre roi Ikhnaton échoua. Cet Ikhnaton, qui régna en Égypte de 1375 à 1350 av. J.-C. environ, a été qualifié à juste titre de premier individu de l’histoire humaine. Avec une lucidité et une détermination étonnantes, il se donna pour mission de faire de la religion égyptienne un monothéisme absolu. Il rompit complètement avec le passé polythéiste, niant tous les anciens dieux favoris et supprimant leurs cultes. Seul Aton, le dieu-Soleil, était reconnu, et devant lui tout genou humain devait fléchir et toute langue devait lui rendre hommage. Le roi abandonna le nom d’Amonhotep, sous lequel il avait été connu toute sa vie, simplement parce qu’il contenait le nom de l’ancien dieu Amon. Il se fit alors appeler Ikhnaton, qui signifie « Esprit d’Aton ». Son ancienne capitale étant le centre du culte d’Amon, le roi y renonça également. Il s’est construit une ville entièrement nouvelle, la nommant [ p. 79 ] Akhetaton, ce qui signifie « Horizon de l’atome ». Il a essayé de révolutionner chaque phase de la vie égyptienne, rejetant toutes les vieilles conventions et créant par décrets même un nouvel art et une nouvelle littérature ! . . .

Bien sûr, les prêtres des dieux déchus le combattirent avec acharnement, car il leur avait ôté le pain – et le miel – de la bouche. Mais ils ne purent rien faire, car le pouvoir d’Ikhnaton était absolu dans tout son empire. Il envoya des tailleurs de pierre dans toute l’Égypte pour effacer les noms des anciens dieux des temples et des pyramides. Il fit même effacer le nom de son propre père, car il contenait celui d’Amon ! Et dans sa nouvelle capitale, il construisit un temple splendide à son Dieu unique, Aton, l’adorant par de somptueux sacrifices et des hymnes d’une beauté incomparable.

Ton aube, ô Aton vivant, est

belle à l’horizon. . . .

Ô, Commencement de la Vie, Tu es tout,

et Tes rayons englobent tout. . . .

Tes œuvres sont multiples, une et unique

Dieu, dont nul autre ne possède la puissance ;

Tu as créé la terre entière

selon ta propre compréhension.

Quand tu étais seul, tu as créé

l’homme et la bête, grands et petits ;

tout ce qui marche sur leurs pieds, tout ce qui

voler sur des ailes ; oui, et tous les étrangers

terres, même la Syrie et Koush en plus de cela

terre d’Égypte. Tu places tout dans leur

place, et tu fournis à tous leurs

besoins. . . . [bien que] divers soient leurs

langues, leurs formes, leurs peaux. . . .

Ô combien tes desseins sont bons, ô Seigneur,

qu’il y a un Nil dans le ciel pour [ p. 80 ]

étrangers et pour le bétail de tous

terre. … Tu es Celui qui est dans mon

âme; Tu es la vie de la vie;

par toi les hommes vivent !

Ainsi chanta-t-il, ce grand hérétique égyptien, des siècles avant qu’aucun psalmiste hébreu n’apparaisse sur terre ! Mais il n’y eut plus personne pour chanter ainsi après lui. À la mort d’Ikhnaton, Aton mourut aussi. Les prêtres d’Amon et de Rê, ainsi que les autres anciens dieux, retrouvèrent rapidement leur autorité, dressant leurs anciens autels et psalmodiant leurs anciens sortilèges. Le gendre même de l’homme qui avait si zélé trompa son nom d’Amonhotep en Ikhnaton, jugea sage de changer son propre nom de Toutenkhaton en Toutenkhamon. Thèbes redevint capitale, et son sacerdoce s’enrichit de puissance : toute la population (un Égyptien sur cinquante !) [ p. 81 ] devint esclave dans les temples ; et un septième des terres arables du royaume devint propriété du temple. Les grands prêtres devinrent plus puissants d’année en année, et à la fin l’un d’eux s’empara réellement de la couronne ! . . . Et ainsi tout le travail de cet hérétique royal, Ikhnaton, fut réduit à néant.

Pourtant, un vestige de cette réforme impétueuse subsista. L’idée d’un monothéisme, d’un Dieu unique pour l’univers, ne s’effaça jamais complètement depuis l’époque d’Ikhnaton. D’une manière ou d’une autre, l’idée persista dans le pays, affectant constamment, au moins le langage, sinon la vie des prêtres. De plus en plus, les anciens dieux se fondirent ; même leurs noms furent liés. Amon et Rê furent désormais considérés comme un seul – Amon-Rê. Et, plus important encore, ce dieu composite était désormais perçu non plus comme un esprit animant simplement un disque d’or dans les cieux, mais comme un esprit flamboyant dans le cœur des hommes. Non seulement dans le cœur des rois, mais dans le cœur des hommes – de tous les hommes !.. Ainsi, l’hérétique impatient, le réformateur tyrannique, Ikhnaton, bien qu’il ait échoué, réussit néanmoins. Un peu, peut-être la plus infime partie, de ce qu’il avait prêché de son vivant subsista après sa mort. Mais c’était une bagatelle durable. …

¶ 4

L’inclinaison vers le monothéisme n’était cependant pas la principale caractéristique de la religion de l’Égypte ancienne. Il faut comprendre que cette tendance ne se manifestait qu’aux niveaux supérieurs de la pensée religieuse en Égypte. Elle résultait en partie d’un raisonnement philosophique et en grande partie d’une nécessité politique, et ne touchait donc même pas la vie des habitants des plaines du pays. Ainsi, pour les masses [ p. 82 ] égyptiennes, aucune tendance au monothéisme n’existait. Les masses travaillant sur les rives du Nil, comme partout ailleurs, n’étaient pas très enclines à la théologie abstraite. Harcelées et traquées par une myriade de terreurs, elles ne pouvaient que tendre la main à l’aide, puis compter sur la chance pour l’avoir trouvée dans la bonne direction. Les masses n’avaient ni le temps ni l’intelligence de spéculer sur la nature des esprits qui apportaient leur aide, ni sur la manière dont ils la prodiguaient. Elles devaient confier ces questions aux prêtres et aux érudits. Ce n’était pas au paysan de raisonner ; il lui suffisait de craindre et de s’incliner.

Ainsi, du début à la fin, les masses égyptiennes continuèrent d’adorer leurs innombrables dieux mi-animaux, sans prêter attention aux décrets des rois ni aux injonctions des prêtres. Bien sûr, la foule avait ses dieux favoris, différents selon les époques et les lieux ; car, avec l’inconstance caractéristique des foules, elle les abandonnait aussi vite qu’elle les adoptait. Un seul dieu, Osiris, parvint à conserver sa place dans l’affection du peuple tout au long de la longue histoire de l’Égypte. À l’origine, cet Osiris semble avoir été l’esprit qui faisait pousser les récoltes, le dieu de la végétation comparable à Tammuz des Babyloniens. À ce titre, il joua un rôle crucial presque dès l’origine, car les Égyptiens étaient un peuple agricole dont la subsistance dépendait des récoltes. Au fil du temps, Osiris prit une place de plus en plus importante dans l’esprit du peuple, jusqu’à ce qu’il finisse par être considéré comme le divin Seigneur des Terres du Nil, [ p. 83 ] le Dieu de la Justice, de l’Amour et de la Lumière nourricière. Son élévation à ce rang était en grande partie due à la propagation d’un mythe important parmi le peuple. On racontait comment Osiris, ce dieu de la Lumière nourricière et du Bien, fut traîtreusement mis à mort par Seth, le dieu des Ténèbres et du Mal desséchants. Lorsqu’Isis, l’épouse bien-aimée d’Osiris, apprit le meurtre, elle parcourut le pays à la recherche du corps de son seigneur, se lamentant amèrement et pleurant jusqu’à ce que le Nil déborde. Isis finit par retrouver le corps et l’enterra, mais sans grand soin. Alors qu’elle s’occupait de son fils orphelin, Horus, le corps fut volé dans sa tombe. Le maléfique Seth s’en empara, le démembra minutieusement, puis cacha chaque fragment dans un lieu différent. Isis dut alors parcourir le pays une seconde fois, à la recherche des morceaux du corps et les enterrer, cette fois, plus sûrement, dans un tombeau scellé. Et c’est alors qu’Osiris revint à la vie ! Il fut miraculeusement ressuscité et emporté au ciel ; et là, au ciel, selon le mythe, il vécut éternellement !

De toute évidence, ce mythe trouvait son origine dans une tentative d’expliquer la mort et la renaissance annuelles de la végétation. Chaque automne semblait être le témoin du meurtre odieux de tout ce qui était bon pour l’homme, et chaque printemps semblait marquer sa résurrection. Et les Égyptiens, comme la plupart des autres peuples, en vinrent à considérer ce sauvetage récurrent de la terre de la morosité, du froid et de la famine comme le plus merveilleux miracle de l’univers. Même les serfs les plus obtus ne pouvaient qu’être déconcertés par cela ; même les esprits les plus bornés ne pouvaient qu’être avides d’une histoire [ p. 84 ] l’expliquant. Et s’étant mis d’accord sur une telle histoire, ces fellahs se sentirent poussés, pour une raison inconnue, à la dramatiser et à la jouer année après année. Chaque printemps à Ahydos, le drame d’Osiris était joué par les Égyptiens dans une passionnante Passion, tout comme les paysans d’Oberammergau jouent encore aujourd’hui le drame de Jésus. . .

Il n’y a guère de raison de s’étonner qu’avec le temps ce drame populaire, enraciné comme il l’était dans le plus grand mystère de la terre, se soit transformé en un mystère.

devint le cœur même de la religion égyptienne. Son intrigue semblait fournir la clé de l’énigme de la vie et de la mort. Les Égyptiens pensaient que si le destin du dieu Osiris était de ressusciter après la mort, il était possible de trouver un moyen de rendre ce destin également valable pour l’homme. Bien sûr. Il suffisait d’être enterré convenablement. Si seulement l’âme d’un homme était confiée en toute sécurité entre [ p. 85 ] les mains d’Osiris, et son corps embaumé et conservé dans un tombeau, alors un jour, à coup sûr, les deux se retrouveraient, et l’homme marcherait sur terre comme autrefois. Du moins, c’est ce que l’on croyait en Égypte il y a quatre mille ans.

Au début, cependant, seuls les rois étaient censés avoir une chance de résurrection, car eux seuls étaient dotés d’une âme. C’est pourquoi, à cette époque, seuls les rois étaient embaumés et momifiés. D’immenses pyramides furent construites pour abriter leurs corps royaux en attendant leur résurrection, d’immenses structures de briques et de pierres qui subsistent encore aujourd’hui et qui le resteront sans doute des siècles plus tard.

Mais finalement, l’époque des bâtisseurs de pyramides autoritaires prit fin, et un esprit de démocratie s’insinua dans le pays. La félicité de l’immortalité, autrefois réservée aux rois, fut alors promise à tous les hommes. On finit par admettre que chaque homme possédait une âme qui survivait à l’hiver de la mort ; c’est pourquoi le corps de chaque homme devait être préservé dans l’espoir d’une résurrection ultime. Même les corps des animaux considérés comme sacrés par les différents dieux, les taureaux, les béliers, les chats et les crocodiles, furent préservés dans cet espoir. À Beni Hassan, tant de chats momifiés furent enterrés que le cimetière sert aujourd’hui de carrière d’engrais !

¶ 5

On pensait que les morts menaient une curieuse double vie, l’une sur terre et l’autre au ciel simultanément. L’existence terrestre était assurée par la momie dans la tombe, et sa conservation exigeait [ p. 86 ] que de la nourriture soit disposée à intervalles réguliers pour la nourrir. La plus horrible crainte du mourant égyptien était que ses héritiers négligent ce service, et souvent des contrats étaient passés avec de parfaits inconnus, des gardiens de tombes professionnels ou des prêtres voisins, pour que le garde-manger de la momie soit réapprovisionné. Et de peur que même ces contrats solennels ne soient rompus, les tombes étaient gravées de versets pitoyables suppliant le passant d’offrir, sinon un repas, du moins une petite prière – « qui ne coûte que le souffle de la bouche » – pour les morts négligés. L’existence céleste des morts se poursuivait dans le royaume d’Osiris, et les théologiens égyptiens la décrivaient avec force détails. On croyait qu’à la mort, l’âme d’un homme se dirigeait aussitôt vers une salle du Jugement céleste. Les esprits maléfiques tentaient de l’en empêcher au cours de son voyage, mais toute âme munie de formules magiques pouvait les échapper. Grâce à ces sortilèges, les esprits maléfiques pouvaient être esquivés ou repoussés jusqu’à ce que l’âme atteigne finalement la salle du Jugement et se tienne devant le trône céleste d’Osiris, le Juge. Là, elle rendait compte à Osiris et à ses quarante-deux dieux associés. Toute âme capable de dire sincèrement : « Je viens devant vous sans péché, et j’ai fait ce qui satisfait les dieux. Je n’ai ni tué, ni volé, ni fomenté de querelles, ni menti, ni perdu mon sang-froid, ni commis d’adultère, ni volé la nourriture du temple… J’ai donné du pain à l’affamé, des vêtements à celui qui était nu, un bac à celui qui n’avait pas de bateau » — si elle pouvait dire tout cela en toute sincérité, alors l’âme était aussitôt recueillie dans le bercail d’Osiris. Mais si elle ne le pouvait pas, si elle était jugée incompétente lors de la pesée céleste, alors elle était jetée en enfer, pour être mise [ p. 87 ] en pièces par la « Dévoreuse ». Car seules les âmes justes, seules les âmes innocentes, étaient considérées comme méritant la vie éternelle !…

Il s’agissait d’un ensemble de croyances extraordinaire, révélant chez les Égyptiens une perspicacité morale sans équivalent dans le monde d’il y a quatre mille ans. Aucun autre peuple à cette époque ne semble avoir été capable de concevoir une Salle du Jugement où une vie d’innocence morale, et non pas seulement de bienséance rituelle, déciderait du sort de l’âme après la mort. Bien sûr, certains éléments de cette conception étaient nettement primitifs ; par exemple, l’idée qu’aucune âme, aussi vertueuse soit-elle, ne pourrait atteindre la Salle du Jugement sans être bien armée de formules magiques pour la protéger en chemin. Une telle faille ne pouvait qu’ouvrir la voie à l’introduction de toutes sortes de pratiques superstitieuses. Par mesure de sécurité, les cercueils étaient littéralement tapissés de ces formules magiques, ou remplis de rouleaux de parchemin sur lesquels étaient inscrits des formules mystiques. Cette pratique était combattue sans relâche par le roi Ikhnaton, l’hérétique, et, sous son règne, elle fut rarement, voire jamais, observée. Mais après sa mort, elle revint et prospéra plus que jamais. Les anciens Égyptiens n’étaient pas encore suffisamment libérés de la peur primitive, ni des mesures de défense primitives contre elle, pour oser compter sur leur seule innocence morale pour gagner le paradis. Ils persistaient à croire qu’il existait dans l’univers de nombreux esprits maléfiques qui ne pouvaient être combattus par la vertu, mais uniquement par la magie. Ils entretenaient même l’idée que les bons esprits pouvaient eux aussi être contrôlés par la magie. Certains de leurs sorts étaient conçus expressément pour aider les âmes pécheresses à échapper au verdict des [ p. 88 ] Juges Célestes et à se faufiler au Paradis malgré leur culpabilité.

Il n’est pas improbable que les prêtres aient fait un clin d’œil à ces reliques d’un autre temps, ne serait-ce que parce que leur vogue tendait à leur conférer un grand pouvoir. Car seuls les prêtres savaient écrire les formules magiques et, par conséquent, seuls détenaient les clés du paradis. À différentes époques, ils rassemblèrent nombre de ces formules et en firent des livres sacrés qui furent plus tard connus sous les noms de « Livre des Morts », « Livre de l’Autre Monde » et « Livre des Portes ». On y trouvait non seulement des formules magiques, mais aussi des cartes et des instructions de voyage pour les morts. C’étaient, pour ainsi dire, des Baedeckers vers l’Autre Monde…

Ce chapitre sur la religion égyptienne doit donc se terminer à l’image de celui consacré à Babylone. La religion a atteint des sommets sans précédent dans la vallée du Nil. C’est là, plus tôt que partout ailleurs dans le monde – du moins à notre connaissance – que fut conçue l’idée d’un Dieu unique régnant sur tout l’Univers. C’est là aussi que fut contée pour la première fois la légende d’un Seigneur de Lumière mort des Ténèbres, pour ensuite revenir à la vie et monter au Ciel accueillir tous les justes. Ce n’étaient pas des sommets négligeables pour un peuple ancien… Mais le plus regrettable était que, bien que ces sommets aient été atteints, ils n’aient pas été maintenus. Ce déclin s’explique peut-être par le fait que les Égyptiens se sont trop complètement laissés asservir par les prêtres. (À l’exception d’Ikhnaton, l’Égypte, au cours de ses cinq mille ans d’histoire, n’a pas produit un seul esprit prophétique. Et seuls les esprits prophétiques peuvent maintenir un peuple sur les hauteurs.) Mais plus fondamentalement, les Égyptiens ont dû échouer parce qu’ils étaient encore [ p. 89 ] trop proches du primitif. Une peur grossière avait encore une trop forte emprise sur eux. Avec un sérieux pathétique, ils essayaient de mettre leur confiance uniquement dans la bonté des esprits ; mais ils restaient toujours un peu incertains, cachant un sort sur leur personne ou dans leurs tombeaux en cas de besoin. Ils s’efforçaient de croire que la vertu seule gagnerait la faveur des dieux ; Mais inévitablement, ils ajoutèrent une petite incantation, par mesure de sécurité. Ils ne purent jamais s’empêcher de sombrer dans les abîmes de la magie. Malgré tous leurs efforts, ils ne parvinrent jamais à se maintenir longtemps au sommet. Car même eux n’étaient pas encore chez eux dans l’univers – même eux avaient encore peur… peur…