[ p. 89 ]

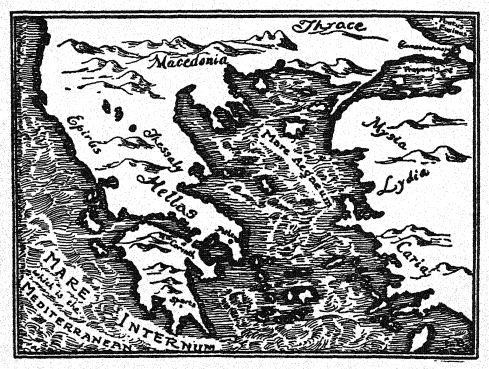

Venons-en maintenant à la Grèce, ce petit pays aux vallées escarpées et aux falaises balayées par la mer, où la civilisation antique a gravi de nombreuses ascensions jusqu’à atteindre son apogée. À l’origine, sa religion était naturellement un culte terrifiant aux esprits supposés résider dans les pierres et les arbres – un culte semblable à celui pratiqué partout ailleurs à l’époque sauvage. Les habitants de ce pays étaient alors ce que les érudits modernes appellent les Minoens, un peuple dont l’écriture n’a pas encore été déchiffrée et dont l’histoire et la religion sont par conséquent peu connues. À en juger par les vestiges découverts en Crète et dans les îles de la mer Égée, la divinité principale des Minoens semble avoir été une déesse qui, comme Ishtar des Babyloniens, incarnait le principe de fertilité, ou de maternité. Mais les Minoens avaient de nombreuses autres divinités en plus d’elle, certaines étant des dieux, la plupart des déesses. Ce n’est qu’avec l’arrivée des Grecs indo-européens [ p. 90 ] la religion de la péninsule nous est mieux connue. Ces envahisseurs étaient de la même souche que les Hindous et les autres Aryens, et lorsqu’ils ont afflué vers le sud depuis l’Europe centrale quelque temps avant 1200 av. J.-C., ils ont amené avec eux leur dieu du ciel, Zeus Pater, et toutes leurs autres anciennes divinités aryennes. Mais une fois établis dans leur nouveau foyer, ils ont rapidement fusionné leur religion avec celle déjà existante dans le pays. Ils ont adopté les divinités des Minoens autochtones, les appelant tous parents de leur propre dieu du ciel, Zeus Pater. La grande déesse de la fertilité des Minoens s’appelait Rhéa et était appelée la mère de Zeus ; une autre déesse, Héra, était faite son épouse ; une troisième, Athéna, était appelée sa fille. Deux des dieux autochtones s’appelaient Poséidon et Hadès, [ p. 91 ] et furent donnés à Zeus pour frères ; un autre, nommé Apollon, fut déclaré son fils. Même les idoles grossières des Minoens, symboles sexuels évidents et sacrés pour la déesse de la fertilité, furent reprises par les nouveaux venus. Ainsi naquit une nouvelle religion. Il s’agissait en partie d’un culte empreint de peur et de magie, enraciné dans la demi-civilisation des Minoens ; et en partie du culte superficiel, léger et mythique des Grecs barbares.

Pendant des siècles, le second élément est resté dominant. Lorsque les ménestrels de la Grèce antique chantaient les dieux, ils chantaient des hommes glorifiés : des héros gais, lascifs et bagarreurs, qui s’amusaient sur le mont Olympe sans se soucier le moins du monde de la morale ou de la propriété. Et il semble qu’aucun lien contraignant n’ait été envisagé entre le peuple et les dieux. Même des siècles plus tard, le philosophe Aristote écrivait solennellement : « Aimer Dieu serait inconvenant. »

Mais si les premiers Grecs n’aimaient pas leurs divinités, ils ne les craignaient pas non plus profondément. Les récits dits homériques ne révèlent pratiquement aucune trace de terreur envers les dieux. Le peuple semble avoir considéré Zeus et sa famille divine avec une certaine affection, peut-être même avec une certaine crainte, mais rien de plus. Cela s’explique peut-être par le fait que le sacerdoce n’a jamais atteint un grand pouvoir dans la Grèce antique. Une caste sacerdotale bien organisée réussit inévitablement à ancrer profondément – généralement trop profondément – la « crainte des dieux » dans le cœur du peuple. Mais une telle caste n’a jamais existé chez les Grecs. Les prêtres du pays n’étaient que des fonctionnaires subalternes qui différaient peu des laïcs, sauf dans les rares occasions où des sacrifices [ p. 92 ] devaient être formellement offerts aux dieux. Les images des dieux étaient sculptées par des artistes qui ne pensaient qu’à la beauté, et non par des saints s’inclinant avec terreur ou révérence. Le culte était solennel et digne, mais loin d’être émouvant. L’étiquette sacrificielle ornée qui caractérisait les religions de Babylone et d’Égypte était largement méconnue dans la Grèce antique.

¶ 2

Mais bien que ce culte superficiel et léger ait réussi à perdurer un temps, il n’eut finalement d’autre choix que de disparaître et de tomber dans l’oubli. Car il manquait de chaleur et de ferveur. Il manquait trop de ce mélange de terreur et d’espoir, trop peu de cette peur fulgurante et de ce désir fébrile, qui sont la matière même des croyances durables. Fondamentalement, ce culte était sans but, sans grande valeur ni utilité pour se maintenir en vie. Il ne tendait ni main réconfortante ni même poing menaçant à l’homme. Et par conséquent, il ne pouvait se maintenir en vie. S’il avait disposé d’un rituel élaboré et d’un clergé politiquement puissant, il aurait sans doute pu perdurer bien plus longtemps. (Des systèmes ecclésiastiques bien établis ont prolongé la vie de nombreuses religions désuètes.) Mais le culte olympien, comme nous l’avons déjà vu, n’avait jamais pu développer un tel moyen de préservation. Pendant un temps, elle resta mûre sur la branche de la pensée grecque, puis le peuple la laissa tomber à terre et y pourrir. Sages et rustres, aristocrates et esclaves, s’en détournèrent, désespérés. Aucun d’eux ne la considérait comme la nourriture indispensable qui soutient la vie et lui donne un sens. Pour aucun d’eux, elle ne pouvait apporter le salut. Alors elle mourut…

[ p. 93 ]

Mais il ne s’éteignit pas subitement. Dès le VIe siècle av. J.-C., la vanité du culte olympien était perçue par les esprits les plus brillants d’Athènes et des autres cités-États de Grèce. Mais ce n’est qu’au IVe siècle qu’il rendit véritablement l’âme. Et durant toutes ces années de lente désintégration, les Grecs découvrirent de nouvelles approches du salut. Les érudits se tournèrent vers la philosophie, car ils étaient très avancés en mentalité et parfaitement capables d’en tirer satisfaction. Si la peur primitive les avait encerclés, ils n’auraient évidemment jamais pu se laisser soutenir par la philosophie. Ils auraient plutôt eu recours à des sortilèges et se seraient accrochés, déconcertés, à des esprits mythiques. Mais le flot de la peur s’était apaisé, et seul subsistait un abîme de désespoir. Ce n’est donc pas tant la terreur que l’inquiétude qui poussa les érudits helléniques à rechercher le salut. L’avancée de l’espèce humaine hors des dangers de la forêt primitive avait déjà rendu la vie possible, mais pas encore raisonnable. Par conséquent, les sages grecs se préoccupaient moins de leur préservation que de leur épanouissement personnel.

Et c’est pourquoi ils se détournèrent des vanités enfantines du culte olympien pour se tourner vers les rigueurs de la philosophie. Par la philosophie, cette discipline exigeante de l’esprit qui tâtonne et se fraie inlassablement un chemin dans l’espoir de pouvoir enfin découvrir le pourquoi de toutes choses, les érudits grecs cherchèrent par la philosophie ce sentiment de sécurité que nous appelons le salut. Toute une galaxie de sages déploya ses forces dans le royaume de l’esprit, chacun déterminé à trouver un moyen non pas de protection matérielle, mais [ p. 94 ] de satisfaction spirituelle, chacun d’eux aspirant non pas tant à un mode de vie qu’à la voie de la Vie.

Nous serions tentés de nous éloigner du sujet et de parler longuement des grands philosophes de la Grèce antique. Il y eut d’abord Thalès, qui vécut il y a bien deux mille six cents ans ; puis Pythagore, Xénophane, Héraclite et Empédocle ; puis Socrate, Platon et Aristote. Chacun, à sa manière et selon ses propres idées, tâtonna, cherchant ce sentiment de sécurité sans lequel la vie n’est que terreur ou vanité. La plupart du temps, ils ne se donnèrent même pas la peine d’évoquer l’ancienne religion et les anciens dieux. Ils haussèrent simplement les épaules à leur mention et les laissèrent de côté. De temps à autre, un dramaturge, comme Euripide, s’arrêta pour les critiquer ; mais les philosophes, en général, les laissèrent faire. Ils s’engagèrent sur des chemins qui menèrent à de nouveaux dieux, ou plutôt à une nouvelle idée de Dieu, du Dieu Unique, dont leur logique nouvelle leur dictait qu’il devait être la source ultime du pouvoir dans tout l’univers. Presque sans exception, les sages semblent avoir eu conscience d’un tel Dieu unificateur. Thalès l’appelait « l’Intelligence du monde ». Les stoïciens le décrivaient comme « l’Aide de l’homme par l’homme ». Platon l’appelait « l’Idée du Bien ». Et ainsi, la plupart des autres philosophes…

¶ 3

Mais le peuple, les masses, ne pouvait suivre les sentiers escarpés et étroits de la raison difficile que les philosophes gravissaient. En effet, ils s’indignaient parfois de la témérité de ces philosophes et les entraînaient violemment dans leur chute. Ils exilèrent Anaxagore [ p. 95 ] et Protagoras, et mirent à mort le grand Socrate. Ils ne comprenaient pas ce que ces philosophes recherchaient. Après tout, le peuple grec était encore assez primitif. Il n’était pas encore capable de s’interroger sur la raison ultime de la vie ; il voulait encore savoir comment rester en vie. Pour eux, le problème vital n’était pas la réalisation de soi, mais la préservation de soi. Car ils n’étaient pas encore chez eux dans l’univers. Ils avaient encore peur !…

Tout naturellement, les gens du peuple se tournèrent donc vers la magie. L’ancien élément minoen, ce sombre murmure de sorts entre des dents qui claquent, revint sur le pays dans une vague d’hystérie grandissante. Même aux jours joyeux et ensoleillés du culte olympien, il y avait toujours eu parmi les gens du peuple un culte craintif des fantômes. Une croyance enracinée avait toujours persisté dans le pouvoir de certains esprits maléfiques de mutiler, de rendre malade et de tuer ; et toujours existé le désir d’apaiser ces esprits par des sacrifices, ou de les chasser par des sorts ou une bonne correction. Mais désormais, ce culte primitif des démons ne rôdait plus dans les bois décharnés ou les ruelles des bidonvilles. Il rampa et commença à s’exhiber au grand jour. Et il ne restait plus personne en Grèce pour le repousser. Telle une répugnante bête nocturne surgie de la jungle, il montra les crocs et se répandit à travers le pays…

Et à côté de ce culte démoniaque apparut un second monstre de foi : un culte du sauveur extatique et ivre. À l’origine, il semble avoir été étranger à la Grèce, une chose exotique venue de l’arrière-pays et de l’Orient ; mais malgré cela, il ne manquait pas de proies. La racaille et la lie d’une centaine de populations [ p. 96 ] étrangères avaient été traînées enchaînées à Athènes et dans les autres cités grecques. Des hordes de serfs et d’esclaves suppuraient dans des taudis surpeuplés, ou travaillaient comme des esclaves dans les mines, les champs et les forêts. Et avec ardeur, frénésie, ces hordes se jetèrent sur le chemin de cette étrange bête. Des cultes secrets du salut mystique surgirent aux quatre coins du pays, de petites confréries prêchant une religion d’espoir extatique et de pratiques orgiaques. On les appelait « Mystères » et, presque sans exception, ils tournaient autour de l’idée d’un dieu mort et ressuscité. Comme nous l’avons déjà vu, cette idée était manifestement inspirée par le spectacle de la mort et de la renaissance annuelles des récoltes. Connue et source de cultes non seulement en Égypte, mais dans presque tous les autres pays méditerranéens, elle est même présente partout dans le monde. De fait, on retrouve des traces de sa prévalence passée. Et cette diffusion dispersée n’était guère due à un emprunt massif à une source unique ; elle résultait plutôt d’une mobilisation généralisée dans une direction unique. Quelle que soit l’étendue de la dispersion des races humaines sur la surface de la terre, elles sont toutes harcelées par les mêmes dangers et rongées par les mêmes peurs. Par conséquent, elles ont toutes été contraintes de trouver des moyens de défense plus ou moins similaires. Partout, l’humanité, au Mexique et en Islande, au Zoulouland et en Chine, formule plus ou moins les mêmes hypothèses audacieuses dans son effort convulsif pour résoudre l’énigme de l’existence. Et c’est pourquoi cette idée complexe d’un dieu tué et ressuscité est courante dans de nombreuses régions du monde. C’était l’une de ces suppositions, l’une de ces tentatives aveuglément optimistes de sécurité qu’une race noyée dans l’insécurité se sentait instinctivement forcée de faire, où qu’elle habite. Très tôt, cette idée prospéra non seulement [ p. 97 ] chez les Babyloniens et les Égyptiens, mais aussi parmi les tribus barbares de la Grèce et des alentours. Chez ces dernières, elle donna naissance à tout un fatras de mythes racontant comment un dieu – Dionysos, Zagreus, Zabazius ou Orphée – avait jadis couru comme un fou à travers les bois, avait été mis en pièces et détruit, puis avait été ramené à la vie par magie. Et, corollaire de ces mythes, naquit la croyance que, par imitation magique, chaque être humain pouvait répéter cette expérience divine. Tout mortel pouvait accéder à l’immortalité simplement en imitant le dieu. Il suffisait à l’homme de manger la chair et d’engloutir le sang de l’animal consacré à son dieu sauveur, puis de tourbillonner dans une passion orgiaque.Il se taillada la chair avec folie, cria, hurla, hurla vers le ciel, puis, dans un moment de frénésie – un « enthousiasme » comme on disait en grec – il fut profondément attristé par la conviction d’être réellement le dieu ! Il dut vivre un orgasme mystique qui déchaîna des tempêtes sensorielles argentées dans sa chair, qui fit vibrer un diapason de nerfs dans son corps rigide, qui le souleva, le souleva, le souleva, le souleva, jusqu’à ce qu’avec un sanglot d’extase insoutenable, il sentit tout le mal jaillir de son être… et alors il comprit enfin qu’il était… divin !…

¶ 4

Telle était la flamme sauvage qui brûlait dans la plupart des mystères ; et il n’est pas étonnant que des myriades de Grecs s’y soient ruées lorsque le soleil du culte olympien n’a plus pu réchauffer leur sang. Elle leur a donné espoir et joie ; elle leur a fait gagner le Paradis. Elle leur a donné [ p. 98 ] la vie – la vie dans un autre monde meilleur – la vie immortelle et éternellement bénie. Et c’était, après tout, le besoin ultime des masses submergées en Grèce. Elles avaient abandonné ce monde comme sans espoir, comme totalement stérile de toute chance de joie. Ces misérables hilotes, broyés dans la poussière sous le talon des classes supérieures, ne pouvaient voir le moindre espoir de paix pour eux dans cette vallée de larmes. Mais étant encore humains, toujours chargés de cette insensée volonté de vivre qui est l’étincelle primordiale de la vie chez l’homme, ils ne pouvaient rester les bras croisés et laisser la mort les rattraper. Non, il leur fallait encore désirer la vie, une vie paisible, bénie et durable. Seulement, ils devaient forcément la désirer dans un autre monde…

Or, l’ancien culte olympien n’avait rien fait pour satisfaire ce besoin. Seuls les héros à demi divins – et pas tous – étaient assurés de vivre aux Champs Élysées lorsque la mort les arracha à cette terre. Les hommes ordinaires, aussi vertueux et dignes fussent-ils, étaient tous relégués aux Enfers après leur mort. Là, dans les sombres royaumes souterrains, leurs formes spectrales, dépourvues d’os et de tendons, se balançaient comme des ombres et bavardaient sans voix comme autant de chauves-souris. Ils ne connaissaient ni bonheur, ni repos, ni paix – seulement une obscurité et une misère ininterrompues. Il n’est pas étonnant qu’Achille se soit écrié : « Non, ne me parle pas de la mort pour me consoler, ô grand Ulysse. Je préférerais de loin vivre sur terre, mercenaire d’autrui, avec un homme sans terre, lui-même démuni, plutôt que de gouverner tous les morts ! » Mais le nouveau culte, ces mystères venus de Thrace ou d’Égypte et d’Asie Mineure, racontaient une histoire bien différente. Ils déclaraient que pour chaque homme, aussi pauvre ou vicieux soit-il, il y avait une place au paradis. Il suffisait [ p. 99 ] d’être « initié » aux secrets du culte, de se purifier par le baptême de sang ou d’eau, de danser les danses sacrées, de participer à l’offrande sacrée et, enfin, de contempler certains objets de culte très sacrés et mystérieux. Une fois ces rites accomplis, le salut était assuré, et aucun excès de vice ni aucune turpitude morale ne pouvaient lui fermer les portes du paradis. Il était sauvé à jamais !…

Dès 1000 av. J.-C., les Grecs pratiquaient peut-être déjà ce qu’on appelait les mystères d’Éleusis ; mais ceux-ci étaient relativement sobres et formels. Ce n’est qu’au VIe siècle av. J.-C. que l’on entend parler de mystères plus violents et primitifs en Grèce, alors associés au nom d’Orphée. Ils furent importés en grande partie de Thrace, où ils avaient longtemps été pratiqués par des tribus barbares ; et les Grecs, avides de foi, s’y adhérèrent avec avidité. D’une part, ces étranges mystères étaient entourés d’un secret redoutable – et le secret a toujours exercé un attrait considérable sur les esprits inférieurs. Seuls ceux qui étaient solennellement initiés au culte pouvaient en connaître les secrets, ou jouir de la félicité immortelle que cette connaissance était censée conférer. Tous les autres étaient condamnés à se tordre à jamais dans un enfer immonde et répugnant…

Ces mystères orphiques prospérèrent donc avec abondance, tout comme les nombreux autres mystères qui envahirent plus tard la Grèce. Lorsque les cultes d’Osiris en Égyptien et d’Attis en Phrygie furent introduits, ils gagnèrent eux aussi des initiés par milliers. Il était inévitable qu’ils le fassent, car l’attrait qu’ils offraient était irrésistible pour le peuple. Aux yeux d’une foule de [ p. 100 ] paysans de basse caste et d’esclaves des bidonvilles, ils faisaient miroiter une promesse sublime, un espoir étincelant. Ils offraient la divinité, l’immortalité, le paradis, et tout cela au prix d’orgies qui semblaient en elles-mêmes un délice délirant. Comment alors leur résister ?…

Et la vogue de ces mystères irrésistibles mit fin à l’ancienne religion de la Grèce antique. Seuls les mystères survécurent, gagnant en complexité de génération en génération et se répandant dans tous les pays riverains de la Méditerranée. Même après l’avènement du christianisme, ils continuèrent de prospérer. En fait, ils faillirent faire du christianisme lui-même un autre mystère.

Mais c’est une autre histoire. . . .