[ p. 134 ]

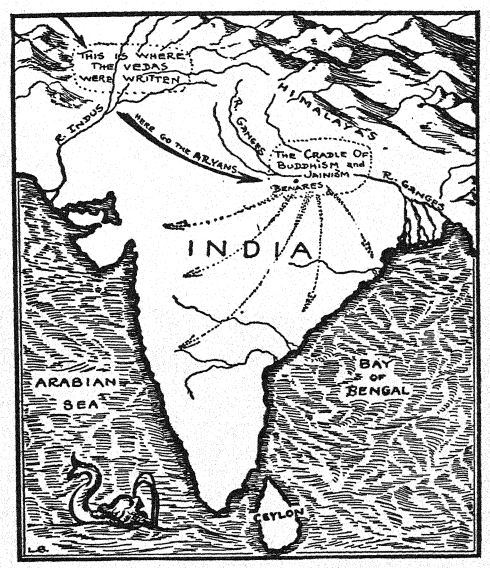

Mais le jaïnisme n’était que la moins importante des deux grandes religions hérétiques apparues en Inde au VIe siècle avant J.-C. Alors que Mahavira avait presque quarante ans, naquit en Inde un enfant mâle destiné à fonder la bien plus grande religion du bouddhisme. Cet enfant s’appelait Siddharta Gautama, et son père était un riche rajah de la vallée du Gange. Gautama, de naissance, ressemblait donc étonnamment à l’homme qui avait fondé l’hérésie précédente ; et, comme nous le verrons, il lui ressemblait encore davantage de son vivant. Très jeune, Gautama fut marié à une belle princesse ; et jusqu’à près de trente ans, il vécut lui aussi sans retenue dans le luxe princier.

Mais soudain, quelque chose le submergea. Exactement comme cela était arrivé à Mahavira, une répulsion pour le plaisir s’empara de ce jeune prince, au point qu’il ne put plus supporter les désirs charnels. Ses yeux s’ouvrirent soudain à l’indicible misère de toute vie, et ce spectacle s’imprégna si profondément en lui qu’il ne put plus jamais se sentir à l’aise dans son palais. Une nuit, il se leva et, entrant sur la pointe des pieds dans la chambre où reposait sa femme endormie, leur nouveau-né dans les bras, il leur jeta un dernier regard attendri et s’enfuit. Il fila dans la nuit, accompagné de son fidèle cocher. Il chevaucha très loin, ne s’arrêtant qu’au lever du soleil, qui lui avait déjà révélé qu’il avait largement dépassé les terres de son clan. Alors il descendit de cheval, coupa ses longs cheveux, arracha les bijoux et les ornements de ses vêtements, et les donna au cocher, avec son cheval et son épée, et ordonna qu’ils soient [ p. 135 ] rendus à sa femme. Gautama lui-même ne retourna pas, mais, tournant son visage vers les collines, il partit seul à pied. Mais même alors, il ne se sentait pas libre. Ce n’est qu’après avoir échangé ses vêtements avec un mendiant rencontré en chemin qu’il se sentit enfin libéré de tout attachement [ p. 136 ] au monde de la vanité. Ce n’est que lorsqu’il se tint là, sur cette route poussiéreuse, vagabond en haillons et sans possession terrestre, qu’il se sentit enfin capable d’avancer sans distraction en quête du salut.

Gautama, vers le sud, se dirigea vers une chaîne de collines où vivaient des ermites dans des grottes. Il connaissait ces ermites depuis longtemps, car leur renommée s’était répandue dans tout le pays. Ce n’étaient pas de simples ascètes affamant frénétiquement leur corps, mais plutôt des philosophes dévoués cherchant à enrichir leur esprit. Ils consacraient la majeure partie de leur temps à la quête du savoir – non pas sur les réalités de la vie, mais sur les destinées de l’âme. Ils ne fouinaient pas dans des laboratoires comme le font nos chercheurs modernes ; ils s’asseyaient plutôt sous les arbres et discutaient. Longuement et sérieusement, ils conversaient sur ces choses métaphysiques que notre monde matériel ignore. Leur grande préoccupation était de se perdre dans le Brahma, dans l’Âme Suprême universelle, seule réalité qu’ils connaissaient. Ils étaient las de cette existence futile, finie et torturée qu’est la vie. Ils voulaient s’en détacher, se détacher du moi individuel et atteindre un sentiment de finalité et de sécurité par l’absorption dans le Tout universel. Ils aspiraient à se libérer du cercle vicieux de la vie transmigrante ; Ils aspiraient à une extinction éternelle. Les paupières sont lourdes sous les tropiques étouffants, où la chaleur humide de la jungle engendre une vie trop infecte ; et ces malheureux ermites voulaient dormir – dormir pour toujours. Et parce que Gautama, lui aussi, désirait dormir pour toujours, il se joignit à eux. Et Gautama vint prendre part à leur conversation.

Mais le prince errant ne s’attarda pas longtemps [ p. 137 ] avec eux. Son esprit était vif, et il ne lui fallut pas longtemps pour découvrir la vacuité du raisonnement de ces ermites bavards. Ils tentaient d’entraîner leurs âmes mesquines jusqu’à Brahma par des chapelets de mots – mais Brahma Lui-même, découvrit-il, n’était aussi qu’une simple affaire de mots. Il perça à jour tous les arguments, aussi adroits et plausibles soient-ils, et il comprit que Brahma, le grand « Cela », n’était fondamentalement pas plus réel que l’homme, le petit « Cela ». Alors, emmenant cinq des ermites avec lui, il partit dans la jungle pour tenter une autre voie vers le salut. De tout son être, il s’abandonna alors à des années d’auto-mortification, s’efforçant, comme Mahavira avant lui, d’atteindre le Nirvana par la douleur. Pendant six ans – au moins, nous dit-on – il pratiqua des austérités jamais vues dans le pays, se nourrissant d’un grain de riz par jour ou d’une seule graine de sésame. Mais, contrairement à Mahavira, ses efforts furent vains. Malgré toutes les austérités de Gautama, ces six années furent « comme du temps passé à s’efforcer de nouer l’air ». Il finit donc par abandonner cette vaine lutte. Il dut enfin s’avouer que l’auto-affliction insensée et irrationnelle ne suffisait pas. Désespéré, il dut admettre que la voie funeste du simple déni ne pourrait jamais lui apporter la paix.

Et ainsi, une fois de plus, Gautama partit seul, bien plus malheureux que jamais. Il avait tenté la vie ordinaire du prince, et elle lui avait laissé un goût de cendre dans la bouche. Il avait tenté la vie du philosophe, et cela non plus ne lui avait apporté aucune paix. Puis il avait tenté la vie de l’ascète, pour découvrir que même en elle, il ne pouvait y avoir de délivrance. Il était donc désormais perdu, complètement perdu, dans une nuit où ne semblait s’ouvrir aucune lueur, aucune promesse d’aube.

[ p. 138 ]

Et puis, soudain, la lumière l’éclaira. Un jour, assis sous un banian, l’esprit au plus bas, le salut lui vint, sans prévenir. En un instant, son esprit bondit d’extase ; tout son être fut envahi de joie. Il se sentit enfin libéré, libéré de la vie et de la peur de la vie. Il se sentit enfin libre, libre, en sécurité.

[ p. 139 ]

¶ 2

En substance, Gautama avait appris la folie de tout excès. À cet instant d’illumination, il avait compris qu’il était aussi stupide de devenir fou de douleur que de s’enivrer de plaisir. Il avait soudain compris que l’ascétisme dépassait inévitablement son but, qu’il manquait l’objectif même qu’il poursuivait, car il le poursuivait avec trop d’ardeur. Il avait découvert que l’excès frénétique avec lequel les ascètes s’efforçaient de réfréner le désir signifiait simplement qu’ils le laissaient s’emparer de lui. … Alors Gautama avança un nouvel évangile qu’il appela les Quatre Vérités. Les voici : premièrement, la naissance et la mort apportent toutes deux le chagrin, et la vie est totalement vaine. « Les eaux des quatre grands océans », déclara-t-il, « ne sont rien comparées aux larmes des hommes qui foulent le chemin de la vie. » Deuxièmement, la vanité de la vie est entièrement causée par l’assouvissement du désir. Par conséquent, troisièmement, la vanité ne peut prendre fin qu’avec la fin de tout désir. Mais quatrièmement — et c’est là toute l’originalité de l’Évangile — tout désir peut être apaisé non par une ascèse excessive, mais par une décence saine et intelligente ! La voie du salut, selon Gautama, n’était donc pas le sentier tortueux de l’autodestruction corporelle, mais plutôt la « Voie du Milieu » de la maîtrise de soi spirituelle. C’était le Noble Chemin Octuple de « la Croyance Juste, la Résolution Juste, la Parole Juste, l’Action Juste, les Moyens d’Existence Justes, l’Effort Juste, la Pensée Juste et la Méditation Juste ». Le Nirvana n’était, après tout, pas un état physique, mais un état d’esprit, et pouvait donc être atteint non par le tourment physique, mais par la discipline mentale. La béatitude de [ p. 140 ] la liberté, de la paix éternelle et sans passion, du Nirvana, ne pouvait être atteinte qu’en détruisant les trois péchés capitaux : la sensualité, la mauvaise volonté et la stupidité.

Les implications d’un tel évangile étaient graves et révolutionnaires au-delà des mots. Tout d’abord, il ne laissait aucune place aux dieux, aux prêtres ou aux prières. « Qui a jamais vu Brahma face à face ? » s’écria Gautama avec mépris. Ou, à propos de la prière : « L’autre rive de l’Akirvati pourrait-elle passer de ce côté, malgré tous les serments qu’on lui adressait ? » Ainsi, il balayait du revers de la main tout le système sacrificiel des brahmanes. Il condamnait sans ambages cette ritualisation éhontée de la moralité que les prêtres avaient introduite avec leurs brahmanes. En effet, il condamnait non seulement le rituel, mais la religion elle-même, c’est-à-dire dans son acception la plus étroite. L’évangile de Gautama n’admettait aucun de ces instruments courants – dieux, sacrifices, prêtres ou prières – par lesquels la technique religieuse est toujours pratiquée… Mais au sens large du terme, l’évangile était lui-même une religion. Elle cherchait désespérément un moyen d’échapper aux insécurités de la vie et, en ce sens, elle était une religion des plus généreuses. Elle s’efforçait sincèrement de libérer l’homme de la peur, de lui permettre de se sentir chez lui dans l’univers – et c’est pourquoi elle mérite sa place dans l’histoire de ce monde croyant…

Mais l’opposition aux dieux n’était pas la seule conséquence radicale de l’évangile de Gautama. Une seconde conséquence, peut-être tout aussi radicale, était son opposition à toute division de caste. Selon Gautama, il n’existait aucune distinction valable entre les personnes de haute et de basse naissance, car les hommes ne pouvaient être jugés qu’en fonction de leurs actes. Très [ p. 141 ] explicitement, il déclarait : « On ne devient brahmane ni par sa famille ni par sa naissance. En qui résident la vérité et la droiture, il est béni, il est brahmane. Ô fou, si en toi réside la convoitise, comment peux-tu purifier l’extérieur ? » Gautama, qui avait appartenu à la caste princière, ne comprenait que trop bien combien étaient vaines toutes les distinctions de naissance. Bien que né et élevé dans un palais, sa vie n’avait pas été aussi futile et troublée que celle du plus humble serf dans sa hutte de torchis. Comment pouvait-il alors respecter les distinctions sociales minables des brahmanes ?

Mais la révolte contre les dieux et la révolte contre les castes n’étaient ni l’une ni l’autre propres à l’évangile de Gautama. Mahavira les avait exhortées avec la même insistance lorsque Gautama n’était encore qu’un enfant. La seule originalité de la jeune hérésie résidait dans l’importance accordée par Gautama à l’éthique sociale. Mahavira avait insisté sur le fait que chacun pouvait atteindre le salut en s’isolant et en affligeant son propre corps. Mais le jeune prophète déclarait que tout individualisme était un péché et que son propre salut ne pouvait se trouver que dans l’effort d’apporter le salut à tous. « Allez maintenant », ordonna-t-il à ses disciples, « par compassion pour le monde et le bien-être des dieux et des hommes… et prêchez la doctrine qui est glorieuse. » Ainsi, il s’attaquait à la racine même de l’égoïsme. Sa propre paix, déclarait-il, ne pouvait se trouver qu’en recherchant la paix pour toute l’humanité…

Gautama parvint à cette conclusion à partir d’un postulat original et surprenant. Contrairement à tous les autres penseurs hindous de son époque, il ne croyait pas à l’âme individuelle. De même que certains psychologues modernes [ p. 142 ] affirment que l’âme n’est rien d’autre que le nom d’une certaine classe de réactions musculaires subtiles, Gautama affirmait qu’elle n’était rien d’autre que le nom de l’ensemble des désirs humains. Comme il le disait lui-même : le char est composé de roues, d’un arbre, d’un essieu, d’une voiture et d’un mât, et n’a plus d’existence réelle une fois ceux-ci retirés ; de même, l’âme est composée de désirs et de tendances psychiques, et disparaît dès qu’ils sont supprimés. Par conséquent, affirmait Gautama, toute cette agitation autour de la transmigration des âmes était pure folie. Seuls les actes, et non ceux qui les accomplissaient, survivaient de génération en génération. Ainsi, quelle que soit l’anxiété avec laquelle un homme prenait soin de ce qu’il appelait son âme, aucun bien ne pouvait en résulter. Seul un homme attentif à ses actes pouvait atteindre le salut. Car il existait une loi inexorable du karma, une « loi de l’action » incontournable dans l’univers. Les effets de toutes les actions subsistaient perpétuellement, le bien engendrant le bien, et le mal engendrant le mal. Et ces effets ne pouvaient être éludés. « Ni dans le ciel, ni au cœur de la mer, ni dans les creux des montagnes, on ne connaît d’endroit où un homme puisse être libéré d’un acte mauvais. » Ainsi, le destin de chaque homme ne dépendait pas de ce qu’il était, mais de ce qu’il faisait. Ce n’est qu’en faisant ce qui était juste aux yeux des hommes qu’il pouvait se libérer du boulet et de la chaîne des conséquences néfastes et atteindre la délivrance bénie du Nirvana.

¶ 3

Tel fut, en bref, l’évangile de Gautama après que la révélation lui fut parvenue sous le banian. Il chercha d’abord à le communiquer aux cinq disciples qu’il avait laissés [ p. 143 ] derrière lui en abandonnant l’ascétisme. Mais ces hommes le considéraient comme un apostat et refusèrent même de le recevoir à son retour. Ce n’est qu’après beaucoup d’insistance que Gautama parvint à les convaincre de sa doctrine, et il dut alors discuter avec eux pendant cinq jours. Mais il finit par les convaincre. D’un commun accord, ces cinq hommes le saluèrent alors comme le Bouddha, l’« Éveillé », car ils étaient convaincus qu’il ne pouvait être qu’une autre de ces âmes élues, les Bouddhas (dans le jaïnisme, on les appelait les Jinas), qui de temps à autre étaient censés descendre dans le monde pour proclamer la vérité céleste. Et alors, une petite fraternité sainte se forma autour de la personne de ce nouveau Bouddha.

L’Inde grouillait alors d’âmes inquiètes en quête d’une foi qui pourrait les réconforter ; nombre d’entre elles vinrent et la trouvèrent dans les paroles de Gautama. Elles se rassemblèrent dans la Forêt des Cerfs, près de Bénarès, et construisirent de petites huttes autour de la demeure du Bouddha. Lorsqu’elles furent au nombre de soixante, leur maître leur ordonna de partir pendant les mois secs de l’année pour porter son message réconfortant au peuple. Il leur dit de répandre la bonne nouvelle que le salut était gratuit et que tous les hommes, grands et petits, savants et ignorants, pouvaient l’atteindre à condition de pratiquer la justice et la droiture.

Bouddha lui-même parcourut le pays pour annoncer cet évangile. Pendant vingt ans, il parcourut le monde, gagnant des disciples partout où il allait. Au début de son ministère, il retourna chez lui et y convertit sa femme et son fils, longtemps abandonnés, à la nouvelle foi. (Son fils devint même l’un de ses moines [ p. 144 ] prêcheurs, et sa femme rejoignit un ordre de nonnes bouddhistes qui fut bientôt organisé.) C’est ainsi que le centre d’un mouvement en pleine expansion, Siddharta Gautama le Bouddha, vécut le reste de ses jours sur terre. Jusqu’à la fin, il continua d’instruire les disciples qui se rassemblaient à chaque saison des pluies dans la forêt des Cerfs, près de Bénarès. En effet, les derniers mots qu’il prononça furent adressés à eux. « Travaillez à votre propre salut ! » leur dit-il dans son dernier souffle. Puis il mourut…

Plus de deux mille quatre cents ans se sont écoulés depuis la disparition de Siddharta Gautama, et il est difficile d’apprécier le caractère révolutionnaire de sa doctrine lorsqu’il l’énonça pour la première fois. Jamais auparavant, en Inde, on n’avait affirmé que le salut était accessible autrement que par des sacrifices scrupuleux, une philosophie profonde ou une ascèse extravagante. Autrement dit, jamais auparavant on n’avait affirmé que ceux qui étaient trop pauvres pour offrir des sacrifices, trop stupides pour s’adonner à la philosophie, ou trop humains pour ériger des asjmchorites pouvaient être sauvés. Ce n’est que lorsque Gautama te Bukdha prit le pouvoir que cette affirmation fut formulée. Jusque-là, le salut, et même la soif de salut, avaient été considérés comme des privilèges réservés à quelques-uns. Mais avec l’arrivée de Gautama, ils furent offerts au plus grand nombre, à tous. Selon lui, même le plus humble du pays pouvait atteindre le Nirvana, pourvu qu’il suive le Noble Octuple Sentier… Et bien que cet évangile ait été par la suite déformé et corrompu et changé au point de ne plus ressembler à ce qu’il était lorsqu’il était sorti tout frais des lèvres de Bouddha, il a néanmoins perduré et s’est répandu jusqu’à ce que sa lumière soit connue dans tout l’Orient.

[ p. 145 ]

¶ 4

Mais son évangile ne se répandit pas immédiatement. Pendant des années, le bouddhisme resta une secte obscure et sans importance, probablement l’un des nombreux mouvements hérétiques qui bouillonnaient dans l’Inde troublée de ces siècles. Pendant un temps, il ne fut qu’un simple ordre ascétique semblable au jaïnisme. L’égoïsme même que Gautama avait le plus violemment attaqué s’empara de ses disciples déclarés, et ils devinrent bien plus préoccupés par la paix de leurs petites âmes que par celle de l’humanité entière. Mais vers le IIIe siècle avant J.-C., l’esprit salvateur du Bouddha revint en force, et les moines partirent à nouveau prêcher l’évangile en son nom.

Seulement, ce n’était plus le simple évangile éthique de Gautama. La théologie s’était insinuée, devenant une religion au sens strict du terme. Le temps avait ravagé la mémoire de Gautama et, au IIIe siècle, on ne le considérait plus comme un homme, mais comme un dieu. Une nouvelle école de pensée bouddhiste, le Mahayana, le « Grand Véhicule », apparut et, selon ses enseignements, Bouddha était, dès l’origine, un être divin. L’école antérieure, le Hinayana, ou « Petit Véhicule », s’était contentée de dépeindre Gautama comme une créature purement humaine. Elle avait raconté avec franchise dans ses écrits comment le maître avait parfois souffert de gaz intestinaux, et comment, un jour, après avoir mangé un repas préparé par un forgeron, il avait été atteint de dysenterie et avait failli mourir. Mais la nouvelle école était totalement incapable d’un tel réalisme. Elle racontait plutôt comment le Bienheureux avait été conçu surnaturellement et était né sans douleur. Elle [ p. 146 ] le décrivait comme un être sans péché, envoyé du ciel comme sauveur des dieux et des hommes. Il déclarait en outre que son esprit divin continuait à revenir régulièrement sur terre, s’incarnant génération après génération dans certains hommes exceptionnellement saints appelés Bodhisattvas, « Bouddhas vivants ». Cela ouvrit ainsi la voie à l’incursion de toute une cohorte de dieux supplémentaires. Enfin, il autorisa l’érection d’idoles de Bouddha dans de splendides temples, et encouragea même l’offrande de fleurs à ces idoles. Les éléments mêmes de l’ancienne religion brahmanique contre lesquels Bouddha s’était le plus violemment rebellé se rallièrent furtivement à la foi protestante et, par l’intermédiaire du Mahayana, s’en emparèrent.

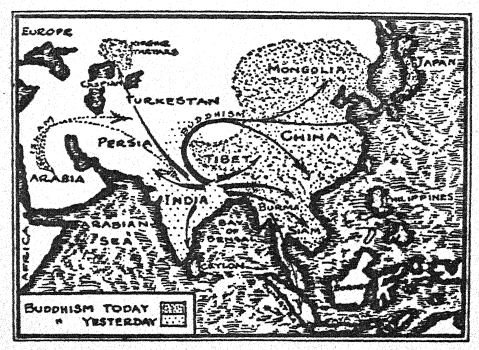

Et maintenant, paré d’idoles et coloré de mythes, le bouddhisme commença enfin à se répandre. Pouvoir et richesses affluèrent à la secte, et bientôt les minuscules huttes où les prédicateurs avaient coutume de s’abriter pendant la saison des pluies furent remplacées par d’imposants et coûteux monastères. Les rajahs d’Inde luttaient alors pour arracher la suprématie à la caste sacerdotale, longtemps dominante ; et ces rajahs commencèrent à comprendre l’intérêt pour leur cause de ce mouvement viril de destruction des castes. L’un d’eux, un aventurier de basse caste nommé Chandraguptra, en vit l’utilité. Par la guerre et l’intrigue, il avait réussi à se tailler un vaste empire dans le nord de l’Inde, et, comme la doctrine anticaste du bouddhisme promettait de l’aider à conserver son pouvoir, il dota ses monastères de vastes domaines et d’immenses richesses. Et son petit-fils, le célèbre roi Asoka, devenu empereur de l’Inde en 264 av. J.-C., [ p. 147 ] consacra une grande partie de son énergie durant tout son règne à la propagation de la religion bouddhiste.

Asoka est considéré par de nombreux érudits comme le plus noble monarque de l’histoire ; et si l’on se base sur le nombre d’âmes qui vénèrent encore sa mémoire, alors il était assurément une figure bien plus grande que n’importe quel autre roi du monde. En conquérant un État après l’autre, il bâtit un empire qui englobait une grande partie de l’Orient ; et il en conquit chaque centimètre carré par la foi et non par l’épée. Asoka envoya des missionnaires bouddhistes à Ceylan, au Cachemire et jusqu’aux confins du monde qu’il connaissait. Pendant vingt-huit ans, il poursuivit son œuvre missionnaire de grande envergure et, avant sa mort, il avait réussi à faire du bouddhisme la religion dominante dans sa moitié du monde.

Mais bien sûr, ce n’était pas le simple évangile éthique de Gautama qui fut apporté dans ces contrées étranges. C’était plutôt un dogme théologique complexe qui transformait Bouddha en Dieu. Gautama avait prêché une religion de moralité ; mais ces missionnaires couronnés de succès prêchaient plutôt une religion qui faisait du rituel une moralité. La simple obéissance au dieu Bouddha était considérée comme suffisante pour sauver l’âme. Le nirvana, qui pour Gautama avait été un état de paix spirituelle atteint en suivant le Noble Octuple Sentier, était désormais interprété comme un paradis physique post-mortem gagné par de nombreux baisers sur l’orteil d’une icône. Et ces corruptions se manifestèrent non seulement dans l’école bouddhique Mahayana qui se répandit en Chine et au Japon, mais aussi plus tard dans l’école Hinayana qui prospéra particulièrement à Ceylan. Plus le bouddhisme s’étendait, plus il évoluait. À la frontière nord-ouest de l’Inde, où [ p. 148 ] Après que les mondes hellénique et hindou se soient touchés, les idoles bouddhistes en sont venues à ressembler exactement à celles de l’Occident. Hariti, une déesse de la peste que Bouddha était censé avoir convertie, a été sculptée pour ressembler beaucoup à Isis, la déesse mère d’Égypte. Elle était même représentée tenant l’enfant Bouddha contre sa poitrine, exactement comme Isis tenait l’enfant Horus et, bien plus tard, Marie tenait l’Enfant Jésus.

En Chine, le bouddhisme a largement pris des allures de taoïsme, et au Japon, il a été fortement influencé par la religion nationale appelée shintoïsme. Puis, le contact avec le christianisme a commencé à produire ses effets, d’abord grâce aux efforts des premiers prédicateurs nestoriens, puis, bien plus tard, grâce aux activités des missionnaires protestants. Au Tibet, le bouddhisme a très tôt adopté une coloration chrétienne distincte, intégrant dans ses rituels des symboles et instruments chrétiens tels que la croix, la mitre, la dalmatique, l’encensoir, le chapelet et le bénitier. La religion bouddhiste au Tibet a développé un système hiérarchique très élaboré, avec un pape, le Dalaï-Lama, gouvernant l’ensemble du pays depuis son palais de Lhassa, assisté d’évêques et de prêtres officiant dans de vastes cathédrales encombrées d’images et de représentations, et de myriades de moines s’activant à faire tourner des moulins à prières dans des monastères aux hauts murs. Au Japon également, le bouddhisme a plus récemment adopté une coloration chrétienne, quoique ici avec une nuance protestante. On rapporte que les bouddhistes japonais modernes pratiquent le culte en congrégation et chantent des hymnes, ont des écoles du dimanche pour leurs enfants, une association bouddhiste de jeunes hommes pour leurs hommes et des sociétés de tempérance bouddhistes pour leurs femmes ! . . .

En Inde même, le bouddhisme s’est tout simplement étiolé et [ p. 149 ] s’est éteint. Mille ans après la mort de Gautama, il était devenu largement brahmanisé. Les gens du peuple imploraient l’aide des idoles, et les chefs se disputaient avec acharnement la taille et la coupe appropriées de leurs robes de cérémonie. Lorsqu’une nouvelle religion, l’islam, a envahi le pays, elle a tout balayé sur son passage. Bien qu’il y ait peut-être cent cinquante millions de bouddhistes en Asie, il n’en reste plus que deux mille aujourd’hui dans toute l’Inde.

Le bouddhisme est toujours la religion de Birmanie, du Siam et de Ceylan, mais dans ces pays, il est retombé presque à l’animisme pur et dur. Partout à Ceylan, on entend le sonneur de cloches appeler, au coucher du soleil, les habitants bruns et nus, aux cheveux noirs et brillants, à l’office du temple. Ils [ p. 150 ] apportent des bougies – s’ils en ont les moyens – et des fleurs au prêtre vêtu de jaune ; et ce dernier les offre solennellement à un fétiche, peut-être une prétendue dent de Bouddha, nichée au plus profond d’un sanctuaire. Puis, on prie beaucoup – on prie les dieux, les diables, les anges, les démons, les saints et toutes sortes d’autres esprits… Et pendant ce temps, se dresse sur cette terre un arbre majestueux dont la graine provient du banian sous lequel Gautama reçut la révélation. Il se dresse toujours à Ceylan, le plus vieil arbre connu de l’histoire. Pendant près de deux cents ans, il a été soigneusement surveillé et arrosé ; ses branches ont été solidement étayées et son sol a été aménagé en terrasses pour permettre à ses racines gigantesques de pousser. Et il y prospère encore aujourd’hui, monument impitoyablement ironique à la pitoyable stupidité humaine. Car cet arbre, simple élément de la nature, a été soigneusement préservé et entretenu, tandis que la foi qui seule lui donnait un sens, il y a bien longtemps, a été laissée périr…