[ p. 191 ]

Mais la religion de la Chine d’aujourd’hui n’est ni le confucianisme seul, ni le taoïsme, ni même une combinaison des deux. Un troisième élément est entré il y a longtemps dans l’amalgame : le bouddhisme. Au cours du IIe siècle avant J.-C., après avoir traversé l’Afghanistan et le Turkestan, le bouddhisme a finalement pénétré en Chine. Sa propagation n’a cependant pas été immédiate. Le bouddhisme n’était pas encore suffisamment paré de doctrines faciles et d’idoles attachantes pour exercer un grand pouvoir de prosélytisme. Mais au IIe siècle après J.-C., il était devenu une religion entièrement nouvelle, très généreusement salutiste et ouvertement conciliante ; et il s’est alors répandu avec une grande rapidité.

[ p. 192 ]

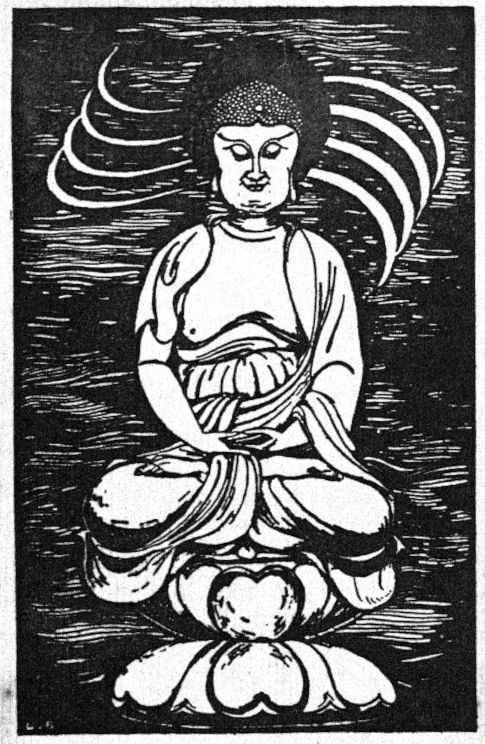

Le nouveau bouddhisme semble avoir exercé un attrait irrésistible sur le peuple chinois. Il offrait un confort que leurs anciennes religions ignoraient. D’abord, il leur offrait un dieu très personnel et attachant, un Bouddha idolâtré dont le visage serein et placide et le corps gracieusement rond pouvaient être vus, embrassés et prosternés devant dans chaque temple. Le confucianisme n’autorisait ni idoles ni temples. Les sacrifices n’étaient offerts qu’aux tablettes et sur des autels à ciel ouvert. Mais cette nouvelle religion venue d’Inde apportait avec elle toute une galaxie [ p. 193 ] d’idoles attrayantes et tout un art de l’architecture des temples.

Le bouddhisme avait également beaucoup d’informations à transmettre sur la vie après la mort. Le confucianisme, malgré son empressement à obtenir l’aide des morts, n’avait absolument rien à dire sur leur demeure. Mais le bouddhisme avait un paradis merveilleux et un enfer terrible à raconter, et accordait une importance cruciale à la prière pour les morts. Après l’avènement du bouddhisme, les Chinois, dans leur culte des ancêtres, commencèrent à prier pour les âmes des morts, ainsi que pour elles-mêmes.

Aujourd’hui, même dans les foyers chinois où le bouddhisme n’est pas accepté, il est courant de réciter des messes pour la paix des morts.

Mais le plus grand attrait du nouveau bouddhisme résidait dans le fait qu’il était profondément une religion de salut. Aux pauvres aveugles tâtonnant dans les ténèbres de la vie, il offrait la lumière. Il leur disait qu’il leur suffisait de croire au Bouddha, appelé « l’Éveillé », pour que tout devienne aussitôt comme le jour pour eux. Ni le confucianisme ni le taoïsme n’avaient autant à offrir. Le confucianisme, en effet, n’avait rien à dire sur [ p. 194 ] le salut. Il était si occupé à dire aux hommes comment vivre qu’il oubliait même de poser – et encore moins de répondre – la question du pourquoi de la vie. Et le taoïsme, déchu au point de n’être qu’une simple traînée dans les laboratoires des alchimistes, ne valait pas mieux. Même s’il demandait pourquoi les hommes devaient vivre, il offrait une réponse que les masses ne pouvaient absolument pas comprendre. Cela assurait au coolie dans le marais rizicole qu’il vivait pour permettre à l’empereur et à ses magiciens d’aller chasser l’élixir de vie — et c’était loin d’être une explication suffisante pour lui.

Ainsi, le bouddhisme – ou plus exactement la religion qui fut appelée bouddhisme sept cents ans après la mort de Bouddha – n’eut aucune difficulté à gagner des adeptes en Chine. Dès le IIIe siècle, il prospéra ouvertement. Temples et monastères surgirent dans tout le pays, et des milliers de Chinois se convertirent. La classe dirigeante, il est vrai, ne s’engagea pas toujours favorablement dans la nouvelle foi. C’était une nouveauté, et de leur point de vue confucéen, elle était donc néfaste… Au Ve siècle, de terribles persécutions contre les bouddhistes eurent lieu. Monastères et pagodes furent pillés et incendiés, et d’innombrables moines et nonnes furent déportés ou mis à mort. Mais une réaction se fit rapidement sentir, et au début du VIe siècle, l’empereur lui-même abdiqua pour devenir moine bouddhiste ! Au cours des siècles suivants, la foi continua de fluctuer dans l’opinion publique. Les mandarins protestèrent sans cesse contre elle, la déclarant totalement incompatible avec l’authentique esprit chinois ancien. Ils l’accusèrent également d’encourager la luxure, notamment dans ses couvents. En 884, de violentes persécutions éclatèrent [ p. 195 ] à nouveau, et le bouddhisme subit alors un coup dur dont il ne se remit jamais complètement. Les quarante mille monastères, temples et pagodes bouddhistes du pays reçurent l’ordre d’être rasés. Leurs images de bronze, leurs cloches et leurs plaques de métal furent fondues et monnayées, et leurs statues de fer transformées en socs de charrue et en pelles. Quant aux moines et aux nonnes – dont le nombre dépassait largement les 250 000 –, ils reçurent tous l’ordre sommaire de retourner à la vie laïque ou de quitter le pays. Et bien que, par la suite, le bouddhisme parvint à reconstruire certains de ces monastères et à les peupler de nouveaux moines, il ne retrouva jamais son importance originelle.

¶ 2

La Chine d’aujourd’hui est le pays des « Trois Vérités » : le confucianisme, le taoïsme et le bouddhisme. Le confucianisme est en grande partie la religion des classes instruites, et tous les candidats à la fonction publique sont tenus de réussir un examen portant sur ses neuf livres sacrés. Le taoïsme et le bouddhisme sont les seules croyances auxquelles les masses populaires prêtent allégeance ; mais tous deux ne sont guère plus qu’un sombre cloaque, grouillant d’esprits, de diables, de fantômes, de vampires, de loups-garous et de dragons aux yeux verts. L’esprit du paysan chinois d’aujourd’hui est simplement encombré par une foule de démons qui se bousculent. Partout dans le pays, on trouve les Wu, les prêtres chasseurs de démons, qui survivent péniblement en jetant des sorts sur les malades et les estropiés. Partout règne une grande terreur des jours et des lieux malchanceux. Des mois, voire des années, sont consacrés à une quête effrénée pour trouver un lieu propice à l’enterrement des défunts de la famille. (À l’époque de l’agitation anti-bouddhiste, de nombreux [ p. 196 ] monastères bouddhistes ont été épargnés par les dirigeants de la localité uniquement parce que leur présence était censée rendre le sol environnant propice à l’utilisation comme cimetière.) Il existe une conviction profondément ancrée dans tout le pays selon laquelle chaque endroit sur terre a son propre feng-shui, son propre « climat spirituel ». Aucune maison, aucune tombe, aucun magasin ne peut être construit sans consulter au préalable le magicien du Feng-shui pour savoir si l’emplacement proposé est chanceux. . . .

Et c’est à une foi si pitoyable qu’une grande et ancienne race chinoise est née. La peur en est la cause, bien sûr. C’est la peur qui a crevé les yeux de la Chine et l’a rendue aveugle. Et c’est la peur qui maintenant bat ses ailes sinistres autour d’elle et la fait s’agripper à chaque esprit. La peur… la peur…