[ p. 197 ]

[ p. 198 ]

¶ LIVRE CINQ — CE QUI S’EST PASSÉ EN PERSE

I. Le zoroastrisme

1 : L’animisme de l’Iran primitif — Zoroastre a-t-il jamais connu Ève ? — les légendes concernant sa vie. 2 : L’évangile de Zoroastre — le bien contre le mal — les autels de feu — la vie future. 3 : L’épreuve de Zoroastre — ses premiers convertis — la mort. 4 : La corruption de l’évangile — le rituel — les coutumes funéraires — la « souillure » — le sacerdoce — le mithraïsme. 5 : L’influence du zoroastrisme sur le judaïsme — sur le christianisme — sur l’islam — les Parsis.

[ p. 199 ]

¶ LIVRE CINQ — CE QUI S’EST PASSÉ EN PERSE

I. ZOROASTRIANISME

Notre récit se déplace vers l’ouest, quittant les villes fortifiées et les rizières de Chine pour atteindre le plateau sauvage d’Iran, en Asie occidentale. Les premiers hommes blancs d’Iran, région aujourd’hui appelée Perse, étaient d’origine aryenne ; leur religion était étroitement liée à celle des Aryens qui envahirent l’Inde et la Grèce. C’était un animisme centré sur le culte d’Achoura, d’Anahita, de Mithra, de Haoma et de nombreux autres esprits supposés résider dans des objets naturels. Personne ne sait exactement comment ni où cet animisme a pris naissance ; car personne ne sait d’où venaient les Aryens. Nous ignorons également quand cet animisme a disparu, car il n’existe aucun document authentique sur l’histoire de l’Iran avant le VIIe siècle avant J.-C. On sait seulement qu’un animisme primitif est né, a prospéré puis a disparu – et que sa disparition est imputable à un certain Zarathoustra – ou plus communément, Zoroastre.

Mais même cela n’est pas connu avec une certitude indiscutable. Certains érudits sont aujourd’hui convaincus qu’il n’y a jamais eu de Zoroastre sur terre. Ils soutiennent [ p. 200 ] qu’il n’est qu’un autre de ces personnages mythiques évoqués par une génération ultérieure pour expliquer de vastes changements religieux ou politiques de son passé. Moïse, Mahavira, Bouddha, Lao-Tseu, Krishna et Jésus sont également classés par TVM comme des figures dénuées de toute historicité véritable, de simples héros fictifs créés pour dramatiser et personnifier des mouvements impersonnels et lentement mûris. Et force est de constater qu’il n’existe aucune preuve irréfutable de l’existence de l’une quelconque de ces figures colossales, aucune gravure sur pierre durable, ni aucun témoignage contemporain consigné sur des parchemins encore existants. Il ne reste d’eux que des toiles de légendes et d’évangiles tissées par des générations de disciples zélés mais imaginatifs. La plupart de ces légendes circulaient dans les bouches des hommes depuis des siècles avant d’être couchées par écrit. Et même après cela, elles ont sans doute subi de profondes modifications sous l’influence de scribes hésitants ou trop sûrs d’eux. Il est loin d’être aisé de fonder une foi critique sur leur témoignage riche et purement traditionnel.

Pourtant, la plupart des érudits réputés, même des écoles les plus critiques, tendent à admettre que ces réseaux de traditions contiennent au moins quelques fils de vérité. Ils le font en partant du principe que l’acceptation de l’historicité de Moïse, de Bouddha ou de Jésus sollicite moins notre raison que l’alternative du rejet. Après tout, partout où une religion nouvelle et hérétique a été fondée, il a fallu qu’un individu exceptionnel en prenne l’initiative. Il est naturellement plus facile de croire que les effets ont des causes adéquates que de croire qu’ils n’en ont pas.

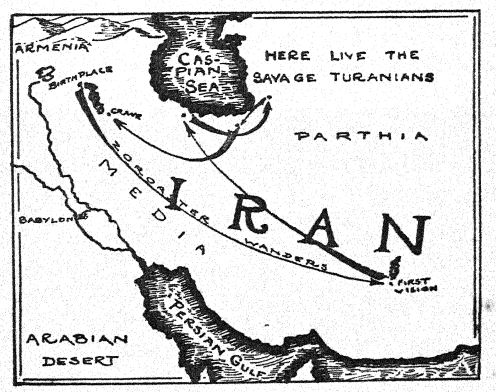

Mais c’est seulement sur cette base que l’on peut accepter [ p. 201 ] l’historicité de Zoroastre. Il semble moins incroyable qu’il ait existé que son absence, car une personnalité marquante a dû être au moins en partie responsable de la formidable transformation religieuse qui s’est produite sur le peuple antique d’Iran. Il n’existe pas de preuve moins négative. Les écritures persanes, l’Avesta, contiennent un groupe d’hymnes appelés les Gathas qui pourraient avoir été l’œuvre de Zoroastre ; mais personne ne sait exactement quel âge ils ont. La tradition donne 660 av. J.-C. comme date de naissance du prophète ; mais en réalité, il se pourrait même qu’elle ait eu lieu dès 1000 av. J.-C. Et la tradition donne le nord-ouest de l’Iran comme lieu de naissance, un endroit quelque part à proximité de l’actuelle frontière arménienne ; mais en réalité, il se pourrait qu’il ait été à l’autre bout du pays. La tradition déclare en outre que sa naissance a été le résultat d’une immaculée conception. (Il est effroyable de constater à quel point les hommes sont peu fiers de leur propre espèce. Ils peuvent rarement se résoudre à croire que la grandeur suprême puisse jaillir de leurs propres reins. Non, ils doivent toujours en attribuer la paternité aux dieux.) Une trinité incompréhensible composée de la « Gloire », de l’« Esprit Gardien » et du « Corps Matériel » est réputée avoir été responsable de l’apparition de Zoroastre sur terre. D’innombrables miracles se sont produits alors qu’il gisait encore dans le ventre de sa mère pour le sauver de la destruction. Les démons ont cherché à retarder la naissance, allant même jusqu’à essayer d’étouffer l’enfant au moment même de sa délivrance. Mais en vain. Le prodige est né, et dès son premier souffle, il a poussé un puissant rire de triomphe qui a été entendu dans toute la terre.

[ p. 202 ]

Zoroastre était en effet un enfant merveilleux, d’après les légendes. Très jeune, il engagea un débat acharné avec les prêtres de l’ancienne religion et les mit en déroute. Devenu jeune, il prit son bâton et partit à travers le monde en quête de justice. Profondément troublé par la vision du mal qui régnait dans le monde, le jeune Zoroastre ne trouvait aucune paix dans le confort de son foyer. Il s’enfuit donc. Pendant trois ans, il arpenta les sentiers du désert en quête du salut, d’une raison de vivre. Et ne la trouvant pas, une profonde tristesse l’envahit. Pendant sept ans, il resta silencieux, morose et silencieux, ruminant l’obscurité impénétrable qu’était devenue pour lui la vie… Et soudain, la lumière survint. Soudain, le jour se leva dans son âme longtemps plongée dans les ténèbres, et une fois de plus, il reprit son bâton et se mit à errer. Mais désormais, il n’était plus un vagabond en quête de lumière. Non, il était désormais un porteur de lumière pour tous ceux qui la cherchaient encore. Il prêchait le salut qui lui était parvenu et expliquait comment d’autres, eux aussi, pouvaient l’atteindre. Il parcourut l’Iran de long en large, colportant partout l’Évangile qui lui avait apporté la paix.

[ p. 203 ]

¶ 2

L’Évangile de Zoroastre était aussi profondément ancré en Iran que ses montagnes majestueuses et ses vents du désert. Il était sévère, rigoureux, exigeant. On n’y retrouvait ni la confiance enflammée des Védas, ni le désespoir livide des Upanishads. Au contraire, il y avait en lui une bravoure d’acier capable de comprendre la vie telle qu’elle était, tout en continuant d’espérer. La diversité des religions s’explique en grande partie par la diversité des terres et des climats de la Terre. La religion, comme nous l’avons déjà vu, est la technique par laquelle l’homme cherche à conquérir son environnement ; elle varie donc nécessairement selon le lieu où elle est employée. La religion de la vallée surabondante de l’Indus ne pouvait être que celle de la facilité. Dans l’intolérable fournaise de la vallée du Gange, elle ne pouvait guère être autre chose que celle du désespoir. Et sur le plateau austère de l’Iran, elle ne pouvait être que celle du courage et de la lutte acharnés. Car l’Iran était une terre de lutte perpétuelle, de guerre perpétuelle contre le vent, la glace et la nature sauvage. Ses habitants étaient confrontés à des contrastes saisissants : un vaste désert de sel, ravagé par la chaleur, au pied de montagnes aux pics enneigés. Et la religion, conçue et proclamée par Zoroastre, était elle aussi faite de contrastes. Selon elle, l’univers tout entier était un immense champ de bataille où le Bien et le Rad luttaient pour la domination. D’un côté, Ahura Mazda, l’Esprit Sage, soutenu par ses six vassaux : la Bonne Pensée, la Loi Juste, le Noble Gouvernement, le Caractère Sacré, la Santé et l’Immortalité. Face à lui se dressait Angra [ p. 204 ] Mainyu, le Démon du Mensonge, soutenu par la plupart des anciens dieux de la foi populaire. Et à mi-chemin entre les deux armées rivales se tenait l’homme. Il incombait absolument à l’homme de choisir de quel côté il combattrait : du côté du Bien, de la Pureté et de la Lumière, ou du côté du Mal, de la Souillure et des Ténèbres. Il ne pouvait y avoir le moindre compromis ni la moindre évasion. Il fallait s’engager pour l’un ou l’autre camp, tout comme les bêtes, les vents, et même les plantes.

Et une fois que chaque homme avait choisi son camp, chacun de ses mots et de ses actes influençait le sort de la guerre. Ce n’était pas la prière, mais le travail qui était exigé des adorateurs d’Ahura Mazda. Leur acte de dévotion le plus noble consistait à accomplir une tâche comme irriguer une zone désertique ou construire un pont sur un torrent. Ahura Mazda était par essence l’esprit de la civilisation, et le seul culte qu’il acceptait était celui de répandre l’ordre et la stabilité. Quiconque se ralliait à Ahura Mazda avait le devoir de consacrer toutes ses journées au combat pour la Lumière. Il ne devait témoigner aucune pitié à l’ennemi, qu’il s’agisse d’une mauvaise herbe, d’une bête ou d’un sauvage des contrées touraniennes. Ahura Mazda était le dieu de la justice, non de la miséricorde, et dans ses combats, il ne faisait ni ne recevait de quartier. À son service, nul sentimentalisme n’avait sa place ; il fallait être dur et inflexible. La seule grande loi éthique était de porter secours à ceux – et seulement à ceux – qui étaient du côté du Bien, et de ne jamais leur faire le moindre mal. Même les animaux bienfaisants, comme ceux qui détruisaient les rongeurs, les serpents et autres créatures maléfiques, étaient considérés comme saints et méritant d’être secourus. La peine pour avoir tué un hérisson était de [ p. 205 ] neuf vies passées en enfer ; pour avoir tué une loutre, c’était – pour commencer – dix mille coups de fouet. Une sainteté inviolable était attachée à la vie de tous les animaux domestiques, en particulier des vaches, des chiens et des moutons. Prendre soin d’eux et contribuer à leur multiplication était l’acte de foi le plus fervent.

C’était une religion extraordinaire, celle de l’ancien prophète d’Iran. Elle prônait une technique pour faire face aux maux de l’univers totalement en contradiction avec tout ce que l’homme avait pu concevoir auparavant. Zoroastre n’avait aucune patience envers les anciens dieux, Mithra, Anahita, Haoma et les autres, et les dénonçait tous comme des démons. Il transforma le mot deva, qui avait toujours signifié « dieux », en une connotation de « diables ». (Ces deux connotations se sont infiltrées dans les langues européennes, et c’est pourquoi il existe encore aujourd’hui une si grande similitude phonétique entre « diablerie » et « divinité ».) […] Un seul rite païen fut adopté par Zoroastre : la vénération du feu. (Certains disent qu’il était issu d’une famille d’anciens prêtres du feu.) Mais selon le prophète, le feu n’était pas un dieu à vénérer comme il l’était peut-être par les premiers Iraniens. Non, c’était un simple symbole d’Ahura Mazda. Les autels du feu devaient être érigés uniquement en témoignage de la vénération que l’on vouait à l’« Esprit Sage ». Zoroastre lui-même a peut-être parcouru le pays pour ériger de tels autels et réciter les hymnes appelés les Gathas chaque fois qu’il assistait aux flammes sacrées. Mais il a clairement indiqué que l’érection ou le service d’un autel du feu n’était pas le seul, ni même le principal moyen d’accéder à l’« Esprit Sage ». Le principal moyen d’y accéder était le travail quotidien. « Qui sème le maïs, sème la religion. » [ p. 206 ] La paresse était une chose du Diable. Chaque matin, le démon de la paresse murmure à l’oreille de l’homme : « Dors encore, pauvre homme. L’heure n’est pas encore venue. Mais seul celui qui se lèvera le premier, déclara Zoroastre, sera le premier à entrer au Paradis…

Personne ne doutait de l’existence d’un Paradis. Et il y avait aussi un Enfer. Les véritables serviteurs d’Ahura Mazda entreraient aussi sûrement dans l’un, croyait-on, que les esclaves d’Angra Mamyu seraient précipités dans l’autre. Et finalement, les deux royaumes se rencontreraient pour s’engager dans une terrible lutte apocalyptique. La longue guerre solitaire entre le Bien et le Mal prendrait fin dans « L’Affaire ». Puis, pendant un temps, d’épaisses ténèbres couvriraient la surface de la terre, et l’univers entier tremblerait sous le choc de la rencontre. Le feu et la mort tourbillonneraient partout, et il y aurait des grincements de dents et d’effroyables gémissements. La terreur dans le monde serait « semblable à la terreur de l’agneau dévoré par le loup ». Mais enfin, la fureur s’apaiserait, et lentement, avec lassitude, presque prêt à périr face à la dureté de l’épreuve, Ahura Mazda émergerait – vainqueur. Alors toutes les collines et les montagnes fondraient et s’effondreraient sur la terre, et tous les hommes devraient traverser la lave bouillante. Pour les justes, cette lave serait comme du lait chaud ; seuls les méchants la brûleraient et la tueraient. Les justes la traverseraient, le rire aux lèvres, se réjouissant d’une victoire si bien remportée. Et la terre serait alors un paradis éternel où il n’y aurait plus ni montagnes, ni déserts, ni terres sauvages, ni sauvages. Le royaume d’Ahura Mazda [ p. 207 ] aurait atteint sa consummation, et tout irait bien désormais pour toujours.

¶ 3

Telle était, d’après ce que les érudits ont pu comprendre, la religion que Zoroastre cherchait à apporter à ses compatriotes iraniens. Peut-être n’était-elle pas aussi exempte de paganisme, ni simplement aussi exaltée et superbement spirituelle, que les érudits l’ont imaginée. Sauf sur la base du miraculeux, il est quasiment impossible d’expliquer l’émergence d’une religion aussi juste avant que la nuit de la barbarie ne soit complètement levée en Iran. Mais si moins noble qu’on ne le pense aujourd’hui, [ p. 208 ] elle n’en était pas moins bien trop noble pour son époque. La tradition rapporte que, pendant dix années pénibles, l’appel de Zoroastre résonna comme une voix dans le désert. Personne ne voulut prêter l’oreille à cet homme, ni, en l’écoutant, ne put le distinguer. Solitaire et incompris, il errait, harcelé par les prêtres païens, emprisonné par des princes païens. Plus d’une fois, il cria désespérément à son Dieu :

Vers quelle terre dois-je me tourner ?

Ou où dois-je aller ?

Je suis loin de mes proches.

Loin des amis :

Je suis traité avec méchanceté par les paysans et les rois.

Je crie vers toi, ô Esprit sage,

Je crie vers toi, aide-moi !

Il avait besoin d’aide, le pauvre Zoroastre, car sa tâche n’était pas une mince affaire. C’était un jour où la conversion d’un peuple ne pouvait venir que de la conversion de son prince – et les princes refusaient de se convertir. Après dix longues années de lutte, l’issue semblait totalement désespérée. Lorsqu’une nuit d’hiver on lui refusa l’asile, même pour ses « deux destriers grelottant de froid », une grande tentation de capituler faillit l’arracher à sa foi. Le Démon du Mensonge – selon la légende – s’empara de Zoroastre et tenta de le détourner de sa dévotion. « Tiens-toi ! » s’écria le Démon du Mensonge. « N’ose pas détruire mon œuvre ! Souviens-toi que tu es le fils de ta mère, et que ta mère m’adorait. Renonce à la vraie religion de Mazda, et obtiens enfin la faveur des rois. » La lutte s’intensifia alors dans l’âme du prophète fatigué ; mais à la fin, la vérité [ p. 209 ] fut vainqueur. « Non, moi », s’écria le prophète au Démon du Mensonge. « Je ne renoncerai pas à la vraie religion de Mazda, même si ma vie, mes membres et mon âme étaient déchirés ! » …

Peu après, Zoroastre fit sa première conversion. Ce n’était pourtant pas un prince, simplement l’un de ses propres cousins. Ce fut néanmoins un début, suffisant pour retenir le prophète à sa tâche pendant deux ans encore. Et puis enfin, un véritable prince fut converti, un puissant souverain nommé Vishtasp, qui devint le Constantin de la nouvelle foi. Une Église militante se forma et des guerres saintes furent menées contre les sauvages touraniens du nord. Ces Touraniens étaient des pillards bédouins sauvages qui faisaient de [ p. 210 ] la vie des fermiers iraniens un cauchemar, et ils semblaient à Zoroastre la personnification de tout ce qu’Ahura Mazda haïssait. Le prophète leur livra une guerre sans merci. « Je suis celui qui torture les pécheurs », déclara-t-il, « et celui qui venge les justes. Même si j’apporte un malheur amer, je dois néanmoins faire ce qu’Ahura Mazda déclare juste. » Pourtant, malgré son zèle indéfectible, Zoroastre ne semble pas avoir été borné. « Si même parmi les Touraniens s’élèvent ceux qui aident les colonies de Piété », déclara-t-il, « voici que même parmi eux le Seigneur aura sa demeure. » Selon la tradition, l’un des disciples les plus fidèles et les plus fidèles de Zoroastre était un Touranien nommé Fryana.

Tel était l’Évangile selon lequel Zoroastre vivait — et pour lequel il mourut. Car il se peut qu’il soit mort en prêchant. La légende raconte que Zoroastre fut frappé alors qu’il servait devant un autel de feu, traduit en justice par l’un de ces prêtres païens dont il avait anéanti le culte.

¶ 4

Nous ne sommes peut-être pas tout à fait certains de ce qu’était l’enseignement de Zoroastre lui-même ; mais il ne fait aucun doute qu’il est devenu sous la conduite de ses successeurs. Il a dégénéré. La foi exprimée dans ces hymnes prophétiques appelés les Gathas était trop noblement exigeante, trop exaltée et ardue pour conserver sa pureté originelle. Elle était trop brillante pour que les faibles yeux des hommes ordinaires puissent la fixer, trop vaste pour que leurs petites mains puissent la saisir. Aussi, très vite, son éclat fut-il terni par le souffle ruisselant des théologiens sédentaires, tandis que son immensité fut rongée [ p. 211 ] par l’usure de prêtres avides. Au début, Ahura Mazda n’était peut-être qu’un esprit, un rêve, un idéal. Il n’était peut-être guère plus que le nom qui représentait tout ce qu’il y avait de bon dans le monde, une conviction autour de laquelle construire sa vie. Mais une génération ultérieure fit d’Ahura Mazda le nom d’une personne, un être surhumain doté de nombreux attributs grossièrement humains. Ormuzd, on l’appelait… Et Angra Mainyu, le Démon du Mensonge, le nom qui représentait tout le mal dans le monde, devint également le nom d’une personne. Ahriman, on appela plus tard cette personne, et on pensait alors qu’il n’était pas seulement l’Agent du Mal, mais son créateur originel… Les six esprits, Bonne Pensée, Loi Juste, et les autres, que Zoroastre avait considérés comme des liens au service de Mazda, devinrent des anges très personnels, et leur nombre passa de six à soixante-dix, mille, dix mille ! Et face à eux se dressaient des milliers de démons… Toute la simplicité séduisante des idées vagues de Zoroastre fut peu à peu détruite par des théologiens édifiants.

Mais cette élaboration de la doctrine austère de Zoroastre fut bien moins tragique que la perversion qui s’ensuivit. La poésie et la vérité de Zoroastre devinrent prose et erreur aux mains de ceux qui lui succédèrent. S’il disait « sois pur », c’est-à-dire pur et vertueux, ils imaginaient aussitôt, au sens littéral du terme, qu’il voulait dire « rituellement pur ». On se mit à admettre les notions les plus extravagantes de tabou et de « souillure », ainsi que les règles les plus absurdes pour les éliminer. Certaines choses étaient déclarées « sainte » et d’autres « impies » ; et jamais les deux n’osaient être réunies. Cela entraîna, bien sûr, toutes sortes de complications. Par exemple, parmi les choses considérées comme « saintes » figuraient le feu, l’eau et la terre ; tandis qu’un cadavre était considéré comme terriblement « impie ». L’élimination des morts devint donc un sérieux problème. Puisque le corps ne pouvait être ni enterré, ni brûlé, ni noyé, il ne restait plus qu’à l’exposer sur une haute « Tour du Silence », où il risquait d’être dévoré par les vautours. Des précautions minutieuses devaient être prises pour éviter qu’une goutte de pluie ne touche le corps, et les funérailles n’étaient autorisées que par temps sec. Des porteurs professionnels, qui prenaient le plus grand soin de se protéger de toute « souillure », transportaient le corps jusqu’au sommet de cette tour. Il y était laissé jusqu’à ce que les oiseaux charognards aient terminé leur festin macabre, et ce n’est qu’après trois jours d’exposition que les os blanchis étaient jetés dans une fosse. Aujourd’hui encore, les Parsis, descendants des anciens zoroastriens, se débarrassent de leurs morts de cette manière…

Non seulement les cadavres, mais toutes sortes d’autres choses [ p. 213 ] étaient considérées comme taboues et « impures ». Elles étaient si nombreuses et si difficiles à imaginer que la tentative d’éviter toute « souillure » devenait pratiquement sans espoir. Par conséquent, par mesure de sécurité, il était interdit d’entreprendre toute cérémonie religieuse sans que le célébrant ne se soit d’abord « purifié » comme s’il avait subi une « souillure » réelle et dont il se souvenait avec certitude. L’urine de vache était considérée comme le « purificateur » le plus puissant et ceux qui souhaitaient se purifier rituellement devaient s’en frotter six fois par jour, tous les trois jours, pendant neuf jours. Ils devaient en frictionner un membre après l’autre, jusqu’à ce que le démon de la « souillure » soit finalement chassé de la tête aux pieds. Le point de sortie du démon était toujours le gros orteil du pied gauche, et une fois éjecté, il filait avec un cri vers le nord, où résidaient tous les démons – et autrefois tous les Touraniens. Chaque fois qu’un homme touchait un cadavre, une femme menstruée, ou tout autre objet tabou, il devait recommencer ce processus répugnant de purification rituelle. C’est toujours la loi chez les Parsis orthodoxes.

Or, la croissance d’une telle loi rituelle était presque aussi naturelle et inévitable que la croissance des lichens sur un rocher. Seules les grandes âmes, les sages et les prophètes, ont pu trouver le salut dans une religion dénuée de tout ornement cérémoniel. Les hommes ordinaires, même aujourd’hui, sont incapables de comprendre des idées abstraites. Avant qu’une pensée puisse leur devenir réelle, elle doit être concrétisée et rendue évidente par des symboles ou une action symbolique. C’est pourquoi la carrière de toute religion fondée sur la prophétie sur terre a été une carrière de frustration plus ou moins progressive. Ce qui s’est produit pour le jaïnisme, [ p. 214 ] le bouddhisme et le taoïsme s’est également produit pour le zoroastrisme. Au prophète succédèrent des prêtres, des hommes ordinaires au talent exceptionnel qui tentèrent d’« organiser » la vérité énoncée par leur maître. Et la tragédie était alors inévitable. En premier lieu, ces prêtres étaient incapables de réellement comprendre la vérité de leur maître. C’étaient des hommes de talent, non de génie ; et le talent ne suffit pas à la pleine compréhension d’un grand Évangile. En second lieu, même s’ils avaient pu saisir la vérité du prophète, ils n’auraient pu l’organiser. Car la vérité, de par sa nature même, est inorganisable. Elle appartient génétiquement au domaine de l’idéal, et on ne peut pas plus la discipliner que l’arc-en-ciel ne peut être drapé de vêtements. Par conséquent, la frustration était inévitable. Les prêtres s’efforcèrent de saisir la vérité de Zoroastre, mais leurs doigts émoussés ne purent se refermer sur le mensonge. Avec empressement, ils s’efforcèrent d’allumer la petite flamme courageuse qu’il brandissait contre les sombres tourbillons de la peur ; mais ils ne réussirent qu’à faire fumer et crépiter leurs tisons dans une honteuse impuissance.

[ p. 215 ]

Mais si les prêtres échouèrent à préserver l’Évangile de Zoroastre, ils réussirent trop bien à se préserver eux-mêmes. En effet, plus ils échouèrent dans l’un, plus ils réussirent dans l’autre. Car plus ils firent du salut un prix qui ne pouvait être obtenu que par une stricte observance du rituel, plus ils se firent les dispensateurs du salut. C’est sans doute la raison pour laquelle la ritualisation de la religion fut poussée à des degrés aussi excessifs par les prêtres. Elle fut payante. Elle conférait à ces prêtres un pouvoir considérable sur la population et leur permit de s’établir comme une caste permanente en Iran. Ils s’organisèrent en un ordre héréditaire et, à un moment donné, instaura même une papauté dans le pays. On les appela les Mages, et leur renommée de nécromanciens se répandit plus tard dans le monde entier. [1] Leur fonction principale était d’officier aux offices réguliers du temple et des maisons. Masqués d’épais voiles pour empêcher leur souffle de polluer les flammes sacrées, ils servaient aux autels du feu cinq fois par jour. Ils servaient également avec la même exactitude aux autels haoma que Zoroastre, en son temps, s’était efforcé de détruire. Le haoma (appelé Soma en Inde), un extrait végétal enivrant, était considéré comme hautement sacré chez les Aryens primitifs et était utilisé dans les premiers rites religieux. Son emprise sur les masses était manifestement si forte que, malgré la réforme de Zoroastre, il a pu perdurer comme propriété sacramentelle. Dans les livres de lois sacerdotales, nous trouvons des récits détaillés de la manière dont les rites haoma étaient accomplis après la mort du prophète. Des brindilles de la plante sacrée étaient pilées dans un mortier ; le jus capiteux [ p. 216 ] était mélangé à du lait et de l’eau bénite ; il était filtré ; puis avalé par les prêtres. (Cela a dû donner un cocktail puissant !) À une époque, il fallait huit prêtres pour accomplir le rite : un pour réciter les Gathas, un pour piler le haoma, un pour mélanger le jus avec le lait, quatre autres pour se tenir prêt et aider, et un pour surveiller tout le monde !

Mais les rites haoma ne furent pas les seuls vestiges de l’ancien paganisme à revenir après la mort de Zoroastre. Nombre d’anciens dieux déchus furent également remis au goût du jour – Mithra, Anahita et d’autres. Les Gathas de Zoroastre furent corrompues par interpolation, ou du moins par interprétation erronée, de sorte qu’elles pouvaient donner l’impression que le prophète lui-même avait ordonné le culte de ces dieux. Mithra, en particulier, devint populaire ; et comme nous l’avons déjà vu, son culte se répandit plus tard au-delà des frontières de la Perse, jusqu’à Babylone, la Grèce, et finalement à Rome même. Pendant au moins deux siècles, ce culte lutta contre le christianisme pour la domination de l’Empire romain. Et lorsqu’il fut finalement vaincu, il fut presque immédiatement remplacé par le manichéisme, une religion fondée au IIIe siècle par le prophète perse Mani, crucifié par les prêtres mages comme hérétique.

¶ 5

Mais l’importance du zoroastrisme a toujours été qualitative plutôt que quantitative. Sa plus grande importance réside dans l’influence qu’il a exercée sur le développement d’au moins trois autres grandes religions. Premièrement, il a contribué au judaïsme, car entre 538 av. J.-C. (lorsque les Perses, sous Cyrus, [ p. 217 ] s’emparèrent de Babylone et libérèrent les Juifs exilés dans ce pays) et 330 av. J.-C. (lorsque l’Empire perse fut détruit par Alexandre), les Juifs étaient directement sous la suzeraineté des zoroastriens. Et c’est de ces suzerains que les Juifs apprirent pour la première fois à croire en un Ahriman, un diable personnel, qu’ils appelaient Satan en hébreu. C’est peut-être aussi d’eux que les Juifs apprirent pour la première fois à croire au paradis et à l’enfer, et à un Jugement dernier pour chaque individu.

Le zoroastrisme avait développé des idées assez fantaisistes sur le Jour du Jugement dernier, que le prophète avait déclaré être la consommation de toutes choses. D’abord, ses prétendus disciples s’étaient lassés d’attendre cette « Affaire » universelle prophétisée par Zoroastre. Ils avaient commencé à s’intéresser davantage à une « Affaire » individuelle, un jour d’épreuve redoutable qui devait suivre immédiatement la mort. L’âme de chaque défunt, croyait-on, était conduite jusqu’à un pont fatidique, puis il lui était ordonné de marcher. S’il s’agissait de l’âme d’un homme juste, le pont s’ouvrait sur une large voie que l’âme empruntait droit vers le Ciel d’Ormuzd. Mais s’il s’agissait de l’âme d’un homme méchant, le pont se rétrécissait jusqu’à devenir aussi étroit que le tranchant d’un cimeterre aiguisé, et l’âme coupable était précipitée dans l’enfer immonde d’Ahriman… Et cette idée naïve fut reprise dans le judaïsme, qui jusque-là n’avait connu qu’un vague « puits » appelé sheol, dans lequel toutes les âmes à la mort étaient jetées sans distinction.

Et la vision zoroastrienne de l’« Affaire » ultime de l’univers tout entier a également marqué la pensée juive. Les érudits d’aujourd’hui s’accordent à dire que la plupart des récits [ p. 218 ] bibliques et apocryphes de ce qui se passerait à la « fin des temps », toutes les apocalypses extravagantes depuis Daniel jusqu’à l’Apocalypse et au-delà, ont été inspirés au moins en partie par l’eschatologie perse.

Par le judaïsme, la religion perse a également marqué le christianisme ; et pas seulement par le judaïsme, mais aussi par le mithraïsme. Lorsque nous raconterons l’histoire de l’essor du christianisme, nous devrons évoquer longuement les nombreux compromis avec le mithraïsme que semble avoir faits la foi victorieuse.

Le zoroastrisme a également influencé très directement la religion prêchée par Mahomet. De nombreuses idées consignées dans le Coran témoignent de cette influence, et encore plus de celles consignées dans les écrits musulmans ultérieurs.

Et de nos jours, nous trouvons une forme modernisée de la foi de Zoroastre prêchée par M. HG Wells !

C’est seulement grâce à l’influence omniprésente de ses idées que le zoroastrisme peut aujourd’hui être qualifié de religion mondiale. Ses confesseurs sont peu nombreux, très peu nombreux. Ils furent impitoyablement persécutés et presque exterminés lors de l’invasion de la Perse par les musulmans au VIIIe siècle ; et ils sont opprimés sans relâche depuis lors. Il ne reste aujourd’hui qu’environ neuf mille de leurs descendants dans tout le pays !

Mais il existe une importante colonie d’entre eux en Inde, soit environ quatre-vingt-dix mille zoroastriens qui résident à Bombay et dans ses environs. Là, ils semblent constituer un véritable levain pour toute la population, et leur importance est bien disproportionnée par rapport à leur nombre. On les appelle là-bas les Parsis (en réalité, les Perses), et leur culture, leur honnêteté et leur bienveillance sont des maîtres mots dans [ p. 219 ] toute l’Inde. Même leurs nombreuses règles actuelles de « pureté » rituelle n’ont pas réussi à étouffer les feux de la foi que Zoroastre a allumés il y a d’innombrables siècles. Les Parsis sont toujours, à leur manière, des serviteurs d’Ahura Mazda, des guerriers du Droit dans le combat qu’est la vie. Infime minorité, toujours harcelée et méprisée, ils comptent néanmoins aujourd’hui parmi les plus nobles de l’humanité…

Selon les normes du monde, le zoroastrisme a échoué. Il a été tellement submergé par le christianisme et l’islam qu’il a aujourd’hui la taille d’une confession oubliée. Mais selon des critères plus justes, le zoroastrisme a triomphé. Il a triomphé comme peu d’autres religions sur terre, car son feu, bien que souvent allumé sur les autels de dieux étrangers, illumine encore une grande partie du monde.

¶ Notes

C’est de leur nom, Magi (prononcé avec le « g » doux et le « i » long, comme dans « gibe »), que viennent les mots « magie » et « magicien ». ↩︎