[ p. 221 ]

[ p. 222 ]

¶ LIVRE SIX — CE QUI S’EST PASSÉ EN ISRAËL

I. Judaïsme

1 : Le berceau du peuple hébreu — l’attrait du Croissant fertile — l’Égypte et l’Exode. 2 : Moïse — l’alliance avec Yahveh. 3 : Comment la nature de Yahveh a changé en Canaan. 4 : L’histoire politique des Hébreux. 5 : L’œuvre des prophètes. 6 : Amos — Osée — Isaïe — Michée — Jérémie — Yahveh devient Dieu. 7 : L’exaltation spirituelle d’Israël — la promesse messianique — son influence pendant l’exil à Babylone — Deutéro-Isaïe. 8 : La montée des prêtres — leur influence — les nouveaux prophètes — la destruction de Jérusalem — le rêve messianique à nouveau. 9 : La montée des rabbins — le mur de la Loi — le judaïsme aujourd’hui — le sionisme — le peuple craignant les goys — le messianisme, le cœur du judaïsme.

[ p. 223 ]

¶ LIVRE SIX — CE QUI S’EST PASSÉ EN ISRAËL

I. JUDAÏSME

Il y a trois mille cinq cents ans, l’Égypte était déjà une grande civilisation, et de magnifiques temples y étaient construits à la gloire des dieux à tête d’animal. En Babylonie, l’écriture était déjà connue, et en Inde, le Rig-Véda était déjà ancien. Les Chinois étaient alors si longtemps établis sur leur territoire qu’ils s’imaginaient y avoir toujours vécu ; et les Minoens avaient déjà profité d’un millénaire de paix. Mais les Hébreux, ce petit peuple destiné à jouer un rôle si important dans le drame de la civilisation mondiale, n’étaient encore que des semi-sauvages sans abri dans le désert.

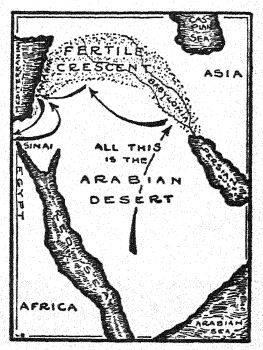

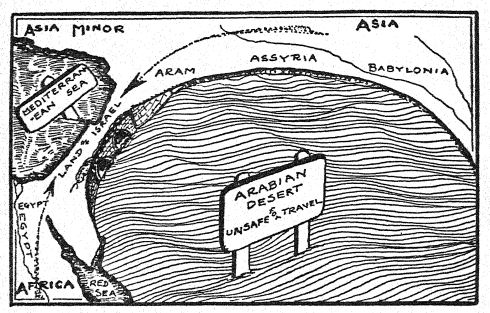

Comme les Babyloniens et les Phéniciens, les Hébreux étaient des Sémites, car leur berceau était ce vaste désert que nous appelons le désert d’Arabie. Il y a trente-cinq siècles, les Hébreux n’étaient que des tribus à moitié sauvages qui vivaient des troupeaux de moutons et de chèvres dépenaillés qu’ils menaient d’une oasis à l’autre. Et leur religion, comme celle de tous les autres peuples primitifs, était un animisme barbare. Ils imaginaient que tous les objets [ p. 224 ] qui les entouraient étaient habités par des esprits terribles, et que leur culte n’était rien de plus qu’une sombre pratique de la magie. La peur était très forte chez ces premiers Hébreux, car leur vie était brève et brutalement dure. Le jour, leur monde tremblait sous la chaleur du soleil, et la nuit, il tremblait sous le froid du vent. Leur monde, le désert, était perpétuellement aride, venteux et terrifiant au-delà des mots.

Il ne semblait exister qu’un seul moyen d’échapper au mal qui les animait : quitter le désert. Loin au nord s’étendait un vaste demi-cercle de terre verdoyante, formé des vallées du Tigre et de l’Euphrate, et du littoral méditerranéen. Les historiens modernes l’appellent le « Croissant fertile », et c’était l’Éden des nomades du désert, le Paradis, la Terre promise. Génération après génération, ces nomades se frayèrent un chemin jusqu’à ses frontières, puis, par la force brute, s’y introduisirent. Le Croissant fertile semble n’avoir jamais été dépourvu d’habitants prêts à repousser tout nouvel arrivant. Avant l’aube de l’histoire, il était peuplé en grande partie par des peuples non sémites appelés Sumériens et Hittites. Mais plus tard, il devint une région presque exclusivement sémite. Certaines tribus, venues du désert, inondèrent l’extrémité orientale du Croissant et devinrent les Babyloniens. D’autres se fraya un chemin jusqu’au milieu du Croissant et devinrent les Araméens. D’autres encore conquirent la plaine côtière et devinrent les Phéniciens et les Cananéens.

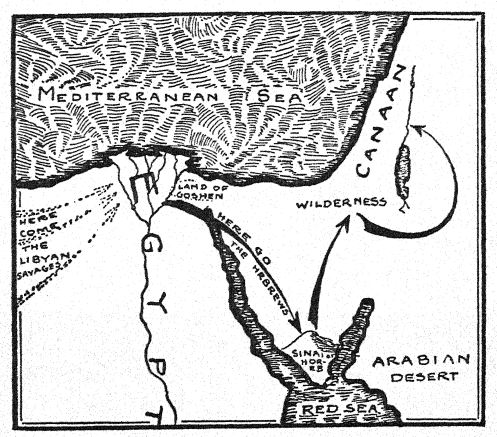

Français Il y a des raisons de croire que les Hébreux, lorsque leur tour est venu d’envahir le Croissant, ont d’abord essayé d’utiliser la pointe orientale comme porte d’entrée. Ce n’est que plus tard [ p. 225 ] qu’ils ont tenté leur chance en Canaan, à l’ouest. (La tradition selon laquelle Abraham — de toute évidence un cheikh tribal qui a dirigé l’une des premières sorties en Canaan — venait d’« Ur en Chaldée » pourrait avoir ce fondement.) Peut-être que pendant de nombreux siècles, les Hébreux ont erré aux confins de la région verdoyante, attendant l’occasion de s’y introduire. À maintes reprises, ils ont peut-être fait des attaques désespérées, tuant et pillant jusqu’à ce qu’ils soient bien à l’intérieur du Croissant, puis reculant sous les coups des indigènes rétablis. Ils semblent avoir vécu de telles expériences d’abord en Babylonie, puis à Haran, plus tard en Canaan, et enfin en Égypte. Mais hors d’Égypte, ils n’ont jamais été expulsés ; Ils s’enfuirent ! Car lorsqu’ils pénétrèrent en Égypte, ils obtinrent plus que ce qu’ils espéraient. Ils étaient entrés dans ce pays à la recherche de nourriture, mais ils furent réduits à l’esclavage. De Bédouins errants, ils furent violemment transformés en ouvriers acharnés qui, enchaînés, étaient contraints de construire des pyramides pour les corps momifiés des empereurs défunts. Ce n’est qu’en profitant d’un moment où l’Égypte tentait désespérément de repousser des hordes d’envahisseurs sauvages venus de Libye et des pirates des îles Égées [ p. 226 ] que les Hébreux parvinrent à s’échapper. Ils s’enfuirent dans le désert, y errèrent comme autrefois, et finirent par s’attaquer de nouveau au Croissant Fertile. Et cette fois, ils réussirent non seulement à se faufiler dans la région convoitée, mais aussi à y rester.

¶ 2

C’est de la crise provoquée par la fuite d’Égypte que naquit une religion hébraïque distincte. Avant cette époque, la foi des Hébreux devait ressembler à celle de la plupart des autres Bédouins sémites errant dans le désert. Il s’agissait sans doute d’un animisme vague et inconstant, où les esprits de diverses montagnes, astres et oasis étaient apaisés par des sacrifices et des sortilèges. Ce n’est qu’après l’Exode qu’il devint un culte précis et différencié.

Le chef de file de cet Exode était un homme nommé Moïse, l’un des grands hommes les plus fascinants et les plus déroutants de l’Antiquité. La tradition a tissé tant de légendes éculées autour de son nom que de nombreux érudits en sont aujourd’hui amenés à douter de son existence même. Mais, comme pour Zoroastre, Jésus et les autres prophètes antiques, il semble plus judicieux d’accepter l’historicité de Moïse que de la rejeter. Pas celle du Moïse traditionnel, briseur de pierres, auteur du Pentateuque et ami des prêtres, bien sûr. Il s’agit bien évidemment d’une fiction propagandiste concoctée par le clergé d’une époque bien plus tardive. Non, l’historicité seulement de quelque Hébreu primitif audacieux qui a réussi à pousser ses frères à la rébellion contre les Égyptiens, à s’autoproclamer leur chef, à les souder en une seule unité en leur donnant [ p. 227 ] un dieu, et enfin de les préparer à une nouvelle tentative désespérée pour pénétrer dans le Croissant Fertile. Qu’il ait été trouvé au milieu des joncs par une princesse égyptienne, qu’il ait vu des buissons brûler sans se consumer, ou qu’il ait réellement transformé des bâtons en serpents, des rivières en sang, de la poussière en poux et des mers en terres arides, tout cela est sans importance. Seule compte la tâche fondamentale accomplie par Moïse : donner un dieu aux Hébreux. Car il fonda ainsi ce qui allait devenir l’une des religions les plus exaltées et les plus influentes de l’humanité. Plus de huit cents millions de personnes…

[ p. 228 ]

[ p. 229 ] pas moins de la moitié de la population de ce monde croyant prétend chérir une religion qui, à certains égards, est issue de la religion proclamée par Moïse !

Ce culte institué par Moïse était loin d’être une foi parfaite. Il faut se rappeler qu’il fut fondé il y a plus de trois mille deux cents ans par le chef d’une horde de pillards désespérés tout juste sortis de l’esclavage. Il était aussi grossier et sauvage que les Hébreux eux-mêmes. À l’origine résidait l’idée qu’il n’y avait qu’un seul dieu – pour les Hébreux. Pour d’autres tribus, il pouvait y avoir d’autres dieux, mais pour les Hébreux, il n’y avait que Yahvé. Ce Yahvé (ou Jéhovah, comme son nom est généralement mal prononcé) était probablement l’esprit résidant dans un volcan désertique appelé Sinaï ou Horeb ; et depuis des temps immémoriaux, il était adoré par une tribu bédouine appelée les Kéniens. Or, selon la tradition, Moïse avait autrefois vécu parmi les Kéniens et avait épousé la fille de leur grand prêtre. Lorsqu’il devint nécessaire de donner un dieu à sa bande d’Hébreux fugitifs, il fut donc naturel pour Moïse de choisir Yahvé. Il emmena ses disciples désespérés au pied même de la Sainte Montagne de Yahvé, située quelque part dans le désert, et les y confia solennellement à ce dieu. Une alliance fut conclue ; un contrat sacré liant les Hébreux à adorer Yahvé, et Yahvé à les favoriser. Dix commandements furent donnés comme base du culte de la divinité ; et il était entendu que tant qu’ils seraient observés, les Hébreux pourraient être assurés de sa protection divine. Une « arche » fut construite comme refuge pour l’esprit errant de Yahvé – c’était probablement une sorte de fétiche tribal – et les Hébreux la portaient [ p. 230 ] en tête de leurs colonnes à chaque sortie. Elle fendit la peur qui les entourait et leur ouvrit la voie du triomphe. Avec cette « arche » portant l’esprit de Yahvé à l’avant-garde, les Hébreux regagnèrent le Croissant. Lorsqu’ils réussirent enfin à traverser le Jourdain et à arracher aux Cananéens le petit pays « ruisselant de lait et de miel », Yahveh, l’esprit d’un volcan du désert, était toujours leur divinité principale,

¶ 3

Mais en Canaan, la nature de Yahvé subit un grand changement, car ses disciples subirent un profond changement. Les Hébreux nomades devinrent agriculteurs ; de l’élevage des moutons, ils se tournèrent vers le labourage des champs. Et puisqu’un dieu n’est vénéré que parce qu’il contribue à rendre la vie moins pénible et moins précaire, parce qu’avec son aide, les hommes croient pouvoir mieux combattre la peur [ p. 231 ] et la mort, il doit donc changer à chaque changement dans leur vie et leurs besoins. Yahvé, qui avait été choisi à l’origine parce qu’il semblait capable d’aider les hommes à lutter contre les terreurs du désert, fut contraint de révéler de nouvelles capacités une fois ses disciples installés sur une terre fertile. Il devait le faire, ou mourir.

Il faillit mourir. Tout au long des livres des Juges, de Samuel et des Rois, nous voyons des traces de la guerre féroce des dieux qui s’ensuivit. Les Hébreux conquirent les Cananéens bien plus facilement que Yahvé ne conquit Baal. En effet, bien que Yahvé ait finalement triomphé, il n’a jamais complètement écrasé son vieil ennemi. La Bible déclare : « Et ils servaient les idoles dont Yahvé leur avait dit : “Vous ne ferez pas cela.” » De longs siècles après la première colonisation en Palestine, on trouve encore des paysans hébreux adorant les Baals sur les « hauts lieux » et des rois hébreux faisant passer leurs enfants « par le feu » à Moloch. Les fêtes licencieuses des cultes cananéens furent intégrées au culte de Yahvé, et ces rites agricoles devinrent dominants dans ce qui était autrefois une religion essentiellement bédouine.

Il est désormais bien établi que les « Cinq Livres de Moïse » sont une compilation de documents divers datant de plusieurs siècles. En les séparant et en les réorganisant chronologiquement, on y voit clairement combien le développement de la religion d’Israël fut graduel et tortueux. L’idée finale de Yahvé acceptée par les Hébreux ne fut pas le fruit d’une révélation soudaine, mais d’une évolution progressive. Moïse ne fit rien de plus (mais cela suffisait !) que de prêcher une grande doctrine fondamentale : [ p. 232 ] qu’Israël appartenait à Yahvé. Son Yahvé était, bien sûr, loin d’être une divinité douce, aimante et miséricordieuse. S’il avait été ainsi, il aurait été totalement inutile à la bande dispersée de fugitifs et de désespérés que Moïse menait à travers le désert. Yahvé devait être sanguinaire, dur et vindicatif, à l’image de la vie de ses adorateurs. Il devait être un Seigneur des Armées, un dieu de la bataille, sinon il ne pouvait être d’aucune utilité aux armées d’Israël en guerre. Ce n’est que plus tard que Yahvé fut considéré comme un dieu de miséricorde et d’amour. Ce n’est que grâce à la prédication d’une longue lignée de puissants prophètes que ce Tonnerre surgi du désert, ce Yahvé impitoyable d’une nation de pillards impitoyables, devint Dieu.

¶ 4

Il n’est pas facile de décrire, avec mesure et impartialité, la transformation opérée par ces prophètes. Au-dessus de la cohue des prêtres tatillons et des adorateurs serviles, ces pionniers de la pensée éthique se distinguent par leur majesté, leur grandeur, qu’il est difficile d’en parler autrement que par hyperbole. Sans ces quelques prophètes, Israël ne serait aujourd’hui qu’un nom, au même titre que l’Idumée ou la Philistie. Sans leur perspicacité et leur travail courageux, Yahvé n’aurait pas été plus important pour la civilisation que Baal-Melkart ou Dagon. Fils de sang de Moïse, frères d’esprit d’Ikhnaton, Zoroastre, Bouddha et Lao-Tseu, ils apparaissent dans l’histoire de la religion comme de véritables surhommes.

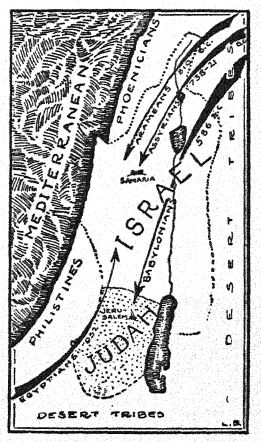

L’histoire d’Israël en tant qu’unité politique ressemblait à celle de la plupart des autres petits peuples de l’Antiquité. En résumé, voici ce qu’elle fut : sous la conduite de prêtres tribaux et de cheikhs – appelés « juges » dans [ p. 233 ] la Bible – les Hébreux s’introduisirent d’abord en Canaan, puis s’y installèrent. Les exigences de la défense contre leurs ennemis contraignirent les tribus à s’unir sous un roi. Pendant un temps, elles remportèrent de grands succès militaires et, sous David, elles se taillèrent un quasi-empire. Mais le gaspillage et les extravagances de Salomon, qui semblait déterminé à imiter les despotes ostentatoires d’Égypte et de Babylone, causèrent une ruine rapide. Une révolution s’ensuivit, et à sa fin, le pays fut divisé en deux royaumes : Israël et Juda. Israël était situé au nord et Juda au sud. Dans les années qui suivirent, ces deux minuscules royaumes se vidèrent de leur sang dans des guerres incessantes. Canaan, leur terre, se trouvait sur la route principale entre les empires d’Orient et d’Occident, et les invasions de conquérants du monde et de rois commerçants étaient une source incessante de malheurs. Les Hébreux, ainsi harcelés de l’extérieur comme de l’intérieur, ne purent résister longtemps. D’abord, le royaume du nord, Israël, fut vaincu, et sa population fut emmenée en captivité et déportée en Assyrie et en Mède. (C’était en 722 av. J.-C., année où l’on date la « perte » des Dix Tribus.) Puis, en 586 av. J.-C., ce fut le tour du royaume de Juda ; sa population, elle aussi, fut emmenée en captivité et dispersée aux confins de l’Orient. Et avec cette débâcle, toute l’histoire des Hébreux prit fin – ou presque.

¶ 5

Mais alors, quelque chose d’extraordinaire, presque miraculeux, se produisit. La reddition et l’annihilation de petits royaumes étaient [ p. 234 ] monnaie courante dans le monde antique. Les Philistins, les Phéniciens et le reste des petits voisins de Juda furent tous, tôt ou tard, noyés dans ce tourbillon qu’était – et est – l’Orient. Mais miraculeusement, Juda échappa à ce sort. Harcelé et massacré, conquis et déporté, il fut le seul, de tous les peuples anciens, à ne jamais être détruit. Même si l’on peut expliquer ce phénomène, il n’en demeure pas moins un miracle, car l’explication elle-même est difficile à expliquer. Même si l’on peut affirmer avec désinvolture que la survie de Juda était entièrement due à la force de sa foi, et que la force de sa foi était entièrement due à ses prophètes, comment expliquer l’existence de ses prophètes ? …

La religion d’Israël, comme nous l’avons déjà dit, n’était pas le fruit d’une révélation soudaine, mais d’une évolution progressive. Au début, elle était rudimentaire et simple, une simple cajolerie d’un esprit du désert par des sacrifices de sang [ p. 235 ] et de chair. Il n’y avait pas encore de sanctuaire établi ni de sacerdoce professionnel. Ce n’est qu’après qu’Israël fut sous l’influence des Cananéens et des Babyloniens, depuis longtemps « civilisés », qu’un rituel élaboré apparut, et avec lui une puissante hiérarchie. Et cette influence étrangère ne prit son apogée qu’après l’Exil babylonien. De sorte que le pouvoir salvateur de la religion – ce pouvoir qui permit aux Juifs de survivre à l’Exil – ne pouvait provenir de son côté sacerdotal. Non, le culte sacrificiel en Israël n’était pas la cause, mais plutôt un accompagnement inévitable de la survie d’Israël. La véritable cause était l’esprit prophétique qui avait été insufflé au peuple.

Des premiers prophètes palestiniens, Samuel, Nathan, Adonija, Élie et les autres, il ne nous reste que peu de traces, hormis des légendes. Il semble qu’ils aient été des évangélistes invétérés qui parcouraient le pays pour exhorter le peuple à rester fidèle à Yahvé. (Le mot hébreu nevi-im, « prophètes », signifiait peut-être à l’origine « crieurs ».) C’étaient les « fauteurs de troubles en Israël », qui dénonçaient sans cesse la méchanceté des rois, la vénalité des prêtres et la transgression du peuple envers l’ancienne alliance avec Yahvé. Emprisonnés et mis à mort à maintes reprises, ils n’en persécutèrent pas moins. Dans les jours difficiles où les Hébreux passaient du statut de bergers à celui d’agriculteurs, et de simples habitants de tentes à celui de citadins, seuls ces prophètes préservèrent le peuple de la démoralisation. Nous avons déjà évoqué l’effet dévastateur de la « civilisation » agricole lorsqu’elle fut adoptée par les anciens nomades. Si cet effet eut des conséquences extraordinairement limitées [ p. 236 ] parmi les Hébreux, ce fut uniquement grâce à la vigilance et au zèle de leurs premiers nevi-im. Ces prophètes étaient l’incarnation de la conscience du désert. Ils résistèrent sans relâche aux déesses cananéennes, à leurs obscénités et à leurs rites lascifs ; ils ne montrèrent aucune tolérance envers les cultes similaires de Phénicie, d’Assyrie et de Babylonie. Ils furent les champions invincibles de Yahvé dans son dur combat pour empêcher les Hébreux d’adorer Baal, Moloch, Astarté et tous les autres dieux et déesses d’Asie Mineure.

¶ 6

Mais bien que les prophètes aient œuvré avec tant d’intensité pour maintenir l’ancien Yahvé sur son trône, ils ont fait plus pour le détruire que les prêtres des divinités rivales. Lorsqu’ils eurent fini de le maintenir sur le trône, il n’était plus du tout le même Yahvé. Bien que les prophètes aient cherché uniquement à raviver l’ancienne foi, en réalité ils ne l’ont pas tant ravivée qu’ils l’ont profondément réformée. Ils ont réformé le Yahvé de fond en comble, de sorte qu’une fois terminé, ce n’était plus du Yahvé, mais du Judaïsme ! Ils ont transformé un démon jaloux qui rugissait et crachait du feu du cratère d’un volcan, en un esprit transcendant d’Amour. Ils ont pris un protecteur sanguinaire et impitoyable d’un peuple du désert et, sans s’en rendre compte, l’ont transformé en Père miséricordieux de toute l’humanité. En bref, ils ont détruit Yahvé et créé Dieu !

Lue intelligemment, c’est-à-dire de manière critique, la Bible rend cette évolution d’une clarté saisissante. Les Hébreux se sont installés en Canaan vers le XIIe siècle avant J.-C. Au VIIIe siècle, la simple religion nomade [ p. 237 ] qu’ils avaient apportée avait été presque entièrement remplacée par un culte agricole. Cela était particulièrement vrai dans le royaume du nord, Israël, où la « civilisation » était plus avancée. Là, la moralité avait été entièrement ritualisée par les prêtres, et l’on en était venu à croire fermement que les sacrifices d’animaux à la divinité pouvaient expier les crimes les plus odieux contre l’homme. Ce qui s’était passé en Égypte.

La Babylonie, l’Inde et presque partout ailleurs s’étaient également produits en Israël ; la tendance profonde de la nature humaine à s’appuyer sur les rites religieux comme source de sécurité avait conduit une fois de plus au triomphe du prêtre.

La corruption régnait et la tyrannie semblait irréprochable.

Et dans un pays où une telle religion était incontestée, apparut soudain un homme étrange nommé Amos. C’était un berger inconnu des collines du sud. Lors d’une fête d’automne, il se leva dans un temple où les nobles et les prêtres d’Israël se livraient à des réjouissances sacrées et s’écria :

[ p. 238 ]

Écoutez ceci, vous qui piétinez les nécessiteux,

et opprimer les pauvres de la terre. . . .

Le Seigneur Yahvé a juré par sa sainteté :

« Voici, des jours viennent sur vous où

tu seras traîné avec des crochets, même

le dernier d’entre vous avec des hameçons !’

Il cria encore plus fort dans le même ton. Il fouettait les fidèles ivres de son mépris et les terrifiait, les faisant sortir de leur sordide suffisance par ses prophéties d’un destin inévitable. Ce qu’ils lui firent subir pour son audace, nul ne le sait. Peut-être le mirent-ils à mort ; ou peut-être le laissèrent-ils prêcher, le prenant pour un derviche bruyant. Car, dès que la passion qui les avait poussés à prononcer ces mots s’apaisa, les Israélites durent les considérer comme des délires de pure folie. Personne jusque-là n’avait osé déclarer que Yahvé lui-même pourrait punir son peuple. La croyance était ancrée : tant que Yahvé serait nourri de suffisamment de sacrifices, il était impossible qu’il ne puisse pas protéger son peuple. Il combattrait pour eux, abreuverait leurs terres, féconderait leur bétail et ferait prospérer leurs affaires. L’idée nouvelle selon laquelle Dieu était révolté par des choses telles que les crimes sociaux, par la perversion de la justice ou l’exploitation des pauvres, ou par l’ivrognerie ou la chasse aux prostituées devait être totalement incompréhensible pour le gentil peuple d’Israël il y a deux mille huit cents ans !

Pourtant, c’était précisément l’idée qu’Amos, un simple paysan des collines de Juda, osait exprimer dans le temple de Beth-El. Il déclarait qu’il était totalement faux de croire que Yahvé était une simple possession tribale, un monopole [ p. 239 ] d’Israël. Si Yahvé avait fait sortir les Hébreux d’Égypte, voici qu’il avait aussi fait sortir les Philistins de Caphtor et les Araméens de Kir. En effet, les Hébreux, déclarait Amos, n’avaient pas plus de chances de s’attirer les faveurs indues de Yahvé que les Éthiopiens à la peau noire ! … Ainsi, tout espoir d’indulgence particulière était vain. Yahvé était un dieu implacable de justice, et si Israël continuait à s’appuyer sur les rituels plutôt que sur la droiture, alors il détruirait la nation de fond en comble pour ses péchés ! …

Ainsi fut atteint le premier échelon de l’échelle qui conduisait Yahvé au trône de Dieu. Yahvé n’était plus un simple gourmand de sacrifices ; il était l’inflexible Commandant de la Justice.

L’ascension du deuxième échelon doit être attribuée à un autre prophète, Osée. Il apparut peu après Amos, et dans ce même royaume du Nord. Lui aussi connaissait bien la méchanceté qui régnait en Israël et était convaincu de la fin imminente. Mais, contrairement à Amos, il vit une chance, tardive mais néanmoins certaine, pour Israël d’être sauvé. Car Yahvé, qui pour Amos avait été un Commandant inexorable de la Justice, était aussi pour Osée un Père d’Amour. Yahvé était aussi miséricordieux que juste, et savait pardonner. C’est pourquoi, dit Osée, si seulement Israël se repentait, Yahvé épargnerait assurément le pays…

Mais Israël ne se repentit pas et, en l’espace d’une génération, le royaume connut sa fin. Le destin arriva et les dix tribus du Nord furent chassées du pays de leurs pères et plongées dans l’oubli d’un exil sans fin. Après 722 av. J.-C., il ne resta que Juda, et le reste de l’ascension [ p. 240 ] de Yahvé à la hauteur de Dieu sur toute la terre s’accomplit dans et autour de la ville de Jérusalem. Cette ascension fut rapide et spectaculaire, les prophètes se succédant rapidement. Isaïe apparut d’abord et, par sa prédication, la majesté et la toute-puissance de Yahvé s’établirent. La tendance naturelle des prêtres à rendre leurs rites supérieurs à ceux des dieux fut effectivement contrariée par lui en Juda. En Inde, à Babylone, en Égypte et partout où le pouvoir des prêtres s’étendait sans contrôle, les dieux étaient presque systématiquement avilis et réduits en esclavage. Mais en Juda, ce mal fut conjuré grâce à l’œuvre de prophètes comme Isaïe. Ils montrèrent clairement au peuple que tous les sacrifices terrestres, ni tous les sortilèges magiques, ne pouvaient exercer le moindre pouvoir coercitif sur Yahvé. Comme l’a exprimé laconiquement Michée, un autre prophète :

Que demande Yahvé de toi ?

Sauver pour faire justice, aimer la miséricorde,

Et de marcher humblement avec ton Dieu. [1]

Mais le processus ne s’arrêta pas là. Un prophète plus grand que tous ceux qui l’avaient précédé devait encore venir. Dans les années les plus éprouvantes de l’histoire de Juda, alors que le petit pays livrait sa dernière et vaine résistance contre Babylone, apparut ce puissant prophète nommé Jérémie. Il osa exhorter son peuple à déposer les armes et à se soumettre. Il déclara que leur résistance était vaine, car Yahvé n’était pas de leur [ p. 241 ] côté. Au contraire, il était du côté de l’ennemi, et Nebucadnetsar de Babylone n’était que son instrument. Car Yahvé n’était pas le simple dieu des Hébreux ; il était le Dieu de toute la terre ! Il pouvait agir comme il le voulait, non seulement avec une nation, mais avec toutes. En vérité, il était le Fondateur de toutes les nations, le Créateur de toute la terre !… Amos n’avait pas pu aller aussi loin, pas plus qu’Osée, ni même Isaïe. Seul Jérémie affirma clairement qu’il n’y avait pas d’autre dieu que Dieu. Il n’y avait pas d’Assur pour les Assyriens, de Dagon pour les Philistins, de Bel pour les Babyloniens, ni d’Osiris pour les Égyptiens ; il ne pouvait y avoir de divinités locales dont le destin était inextricablement lié à celui de leurs propres nations. Il n’y avait que… Dieu !

Et c’est ainsi qu’enfin, vers la fin du VIIe siècle av. J.-C., la religion d’Israël devint véritablement monothéiste. Ainsi, enfin, Yahvé devint réellement Dieu !

¶ 7

Mais parallèlement à cette exaltation de Yahvé, Israël s’exalta aussi. C’était inévitable. Ayant déclaré leur Yahvé comme Souverain suprême au ciel, il était logique pour les Israélites de [ p. 242 ] se proclamer nation dominante sur terre. Et c’est exactement ce qu’ils firent. Malgré les défaites, les humiliations et l’exil répétés, les Juifs persistèrent à se considérer comme les Élus de Dieu. Bien sûr, les prophètes, chacun d’eux, encourageèrent cette pensée. Même s’ils dénonçaient leurs compatriotes hébreux et les méprisaient pour s’imaginer pouvoir s’attirer les faveurs de Yahvé, ces prophètes eux-mêmes ne cessèrent de déclarer que les Hébreux étaient toujours les Élus de Yahvé. Ils insistèrent seulement sur le fait que les Hébreux avaient été choisis non pour une indulgence particulière, mais uniquement pour la tâche de faire connaître ce Yahvé au monde entier. Ils promirent que si le peuple accomplissait cette tâche, alors, voilà qu’il deviendrait la première nation sur terre ! Sa vérité triompherait de toute l’humanité, et la terre entière deviendrait un paradis où leur propre Messie, leur « Oint », régnerait comme « Prince de la Paix » !

Cette promesse s’est révélée d’une force étonnamment puissante. Elle est devenue le cœur même de la religion d’Israël, lui donnant couleur, chaleur et vie. Elle a accompli le but fondamental à la base de toute grande religion, car elle a offert à ses fidèles une raison de rester en vie. Les Juifs croyaient implicitement et sans hésitation à cette promesse messianique ; et c’est en y croyant qu’ils ont été sauvés. Durant les jours redoutables de l’exil, lorsqu’ils étaient assis au bord des eaux de Babylone et pleuraient, cette promesse était la seule chose qui les maintenait en vie. Pour elle, ils se sont ressaisis et se sont préservés en tant que peuple, chérissant les souvenirs de leur passé et planifiant sans cesse leur avenir. Durant ces jours lents et amers à Babylone, leurs dirigeants semblent s’être occupés [ p. 243 ] des préparatifs du grand triomphe à venir. Ils ont rassemblé les légendes relatant les exploits de leurs anciens patriarches, prophètes et rois, consignant sur des parchemins les innombrables récits élogieux transmis oralement depuis vingt générations ou plus. Ils ont également rassemblé toutes leurs anciennes lois et les ont adaptées aux besoins actuels. Les érudits modernes sont convaincus qu’une grande partie du contenu des « Cinq Livres de Moïse » a été écrite, et que l’ensemble a été initialement édité, non pas avant, mais pendant et immédiatement après l’Exil babylonien. C’est sans doute la raison pour laquelle on trouve dans le Pentateuque tant de mythes, de tabous et de lois sacerdotales qui ressemblent étrangement à celles des Babyloniens. Il devait être impossible aux Juifs de résister à l’influence de leur environnement. Voyant le sacerdoce sévir partout dans la prospère Babylone, les exilés en ont naturellement insufflé une certaine dose dans les livres qu’ils préparaient pour leur Sion, bientôt prospère.

Mais ce code de lois, malgré son caractère essentiellement [ p. 244 ] sacerdotal, dépendit, pour sa conception et sa naissance, de l’impulsion prophétique. (C’est pourquoi, malgré toute sa similitude, il parvenait à différer si fondamentalement du code babylonien dont il était issu.) Ce code de lois juif fut préparé uniquement en prévision du jour où l’ancienne promesse messianique s’accomplirait. Personne ne semblait savoir exactement quand ce jour viendrait ; mais tous l’attendaient dans un avenir proche, très proche. Et le plus grand prophète de l’exil, ce génie anonyme que nous appelons Deutéro (le Second) Isaïe, dépeignit la gloire de ce jour en des termes que les Juifs n’oublièrent jamais. Il porta l’auto-exaltation d’Israël à son paroxysme, conférant à l’avenir du peuple une dignité et une importance telles qu’aucun prophète antérieur n’en avait rêvé. Selon ce prophète anonyme, tout le peuple d’Israël était le Messie, l’« Oint ». Tout Israël était le « Serviteur souffrant du Seigneur », la « lumière des nations, pour que le salut du Seigneur parvienne jusqu’aux extrémités de la terre ».

Sous ce jour, Israël était destiné à triompher pleinement, avait promis le prophète. Ce que d’innombrables nations avaient tenté sans succès par l’épée, Israël y parviendrait par la seule Parole de Dieu. Et ainsi, les Juifs finiraient par triompher sur toute la terre : leur esprit, leurs idéaux, leur Dieu, régneraient en maîtres. Jérusalem, en ce jour parfait, serait le centre du monde, et son Temple deviendrait une maison de prière pour toutes les nations. Eux, les Juifs méprisés, désormais dispersés, brisés et méprisés, seraient finalement les plus puissants conquérants de tous !…

[ p. 245 ]

Tel était l’évangile de ce Juif anonyme dont les paroles sont rapportées aux chapitres 40 à 55 du Livre d’Isaïe. En revanche, cet évangile apparaît incroyablement élevé et porteur d’espoir. Au même siècle, à dix mille kilomètres de là, en Chine, Confucius errait de village en village, cherchant vainement un prince capable de ressusciter le passé. Tout ce qui était glorieux lui semblait déjà arrivé, et tout ce qui était juste semblait appartenir au passé. … En Inde, à près de cinq mille kilomètres de là, Mahavira le Jina et Gautama le Bouddha tâtonnaient dans les forteresses de la jungle, cherchant non pas un prince capable de ressusciter le passé, mais un principe de contournement qui pourrait les aider à échapper à l’avenir. Le passé leur semblait avoir été aussi mauvais que le présent, et l’avenir ne leur paraissait guère meilleur. Le cycle de la vie tout entier semblait une lassitude interminable pour la chair, une abomination à détruire à tout prix… Mais là, en Babylonie, se tenait ce Juif sans abri, lui qui avait toutes les raisons de pleurer le passé et de trembler pour l’avenir, lui qui aurait dû être l’âme la plus abattue et la plus déprimée – il se tenait là, heureux, exultant ! Nulle trace de désespoir ne perçait en lui. Au contraire, il était plein d’espoir, d’une espérance folle et extatique pour la Grande Libération à venir. Non pas la libération de la vie, mais pour la vie ; une libération pour une vie plus noble, plus riche, plus abondante que jamais auparavant. « Consolez, consolez, mon peuple ! » s’écria-t-il. « N’aie pas peur, vermisseau de Jacob. Je t’aiderai, dit l’Éternel. Voici, tu fouleras encore les montagnes, et tu les réduiras en poussière ; oui, tu réduiras les collines en paille ! »

Ainsi s’écria ce prophète inconnu de l’exil. . . .

[ p. 246 ]

¶ 8

Puis, presque immédiatement, vint la libération – ou du moins son commencement. En 538 av. J.-C., Cyrus de Perse conquit Babylone et libéra les exilés. Les Juifs étaient alors libres de conquérir le monde – avec la parole du Seigneur.

Mais la glorieuse conquête commença de la manière la plus infâme. De retour dans leur petit pays, les Juifs emportèrent le code de lois que leurs scribes avaient préparé pour eux en exil. Et, comme nous l’avons déjà dit, il s’agissait en réalité d’un code sacerdotal. Dès lors, la voix des prophètes s’affaiblit de plus en plus, et le chant des prêtres devint de plus en plus strident. Ce qui se produisit en Inde, en Chine, en Perse et dans tous les autres pays « civilisés » se produisit également en Judée. Au lieu de chercher à gagner la faveur de Dieu et à se sauver en pratiquant la justice et la miséricorde, les Juifs tentèrent d’y parvenir en offrant des sacrifices et en murmurant des prières. (C’était une technique bien plus simple à mettre en œuvre.) C’est ainsi que les prêtres accédèrent au pouvoir. Principaux promoteurs de cette technique plus simple, ils bénéficièrent d’une grande richesse grâce à sa popularité. Plus le peuple cherchait à corrompre Dieu par le biais de rituels sacerdotaux, plus la puissance des prêtres augmentait. Il était impossible d’échapper à cette triste évolution, car les masses n’étaient pas encore prêtes à suivre les ordres des prophètes. Elles n’étaient prêtes qu’aux petites lois des prêtres, aux règles mesquines édictées par ces hommes à l’esprit mesquin qui s’imaginaient pouvoir organiser la morale.

Il est fort possible qu’au début, ces prêtres [ p. 247 ] aient été très sincères dans leurs efforts. Peut-être croyaient-ils être totalement fidèles aux prophètes lorsqu’ils cherchaient à organiser la vérité prophétique. Mais peu à peu, ils furent tellement absorbés par le processus d’organisation qu’ils commencèrent à perdre de vue la vérité. Les moyens devinrent plus importants que la fin ; le comment l’emporta sur le pourquoi. Le travail des prophètes, cette fureur de prédication qui avait tant bien que mal entraîné le culte d’un peuple maraudeur du désert jusqu’à devenir la foi éthique suprême du monde antique, était maintenant peu à peu anéanti. Pendant près de six cents ans après le retour de Babylone, les prêtres laissèrent la religion d’Israël dégénérer en une morale de plus en plus ritualisée. En effet, si durant ces six siècles la religion ne dégénéra pas entièrement, ce ne fut peut-être que parce que la protestation prophétique, bien qu’étouffée par intermittence, ne fut jamais complètement étouffée. À maintes reprises, des prophètes isolés surgirent pour dénoncer le sacerdoce et la corruption des prêtres et du peuple. Certains furent décapités, comme Jean-Baptiste ; d’autres crucifiés, comme Jésus de Nazareth. Mais ils vinrent néanmoins, une succession ininterrompue de protestants héroïques et pieux. C’était la vieille promesse du Messie qui les stimulait. Malgré toutes les agonies et les humiliations qu’ils endurèrent durant ces années, malgré tous les outrages infligés par les seigneurs perses, grecs, syriens et romains, certains Juifs croyaient encore qu’ils finiraient par triompher. Un reste du petit peuple attendait toujours avec impatience la venue immédiate de « l’Oint », l’avènement rapide du Royaume de Dieu. En effet, plus leur situation était terrible et accablante, plus ce reste de sauveurs attendait avec [ p. 248 ] impatience cet avènement. Partout dans le pays, des hommes étranges se faisaient les porte-parole de l’Éternel, criant au peuple : « Repentez-vous, car le Royaume des Cieux est proche ! »

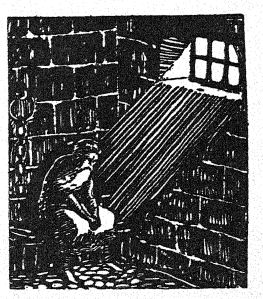

Mais bien qu’il semblât toujours proche, il ne se produisit jamais. Le monde juif s’assombrissait de plus en plus tandis que les vastes ailes noires de Rome s’abattaient sur lui. Israël se tordit sous les griffes sanglantes de l’Empire pendant plus d’un siècle. Puis, poussé presque à la folie, il se rebella. Las d’attendre le Messie, les Juifs tentèrent de forcer sa venue. Le pays tout entier s’embrasa, et Israël déploya un effort colossal pour préserver sa nation. Deux des plus grands généraux de Rome furent envoyés pour réprimer le soulèvement, et pendant quatre ans, chaque oued du pays fut rougi par le sang des morts. Pendant de nombreux mois, la ville sainte de Jérusalem fut assiégée ; et lorsqu’elle fut finalement prise et détruite, à l’été 70 apr. J.-C., la nation juive fut détruite elle aussi. La redoutable Diaspora, la « Dispersion », commença alors pour de bon. Les Juifs s’enfuirent ou furent traqués jusqu’aux extrémités de la terre, et la gloire de Sion prit fin, semblait-il, pour toujours.

Mais ce n’était pas terminé. Pas du tout. Au contraire, cela ne faisait que recommencer. Bien que le Temple fût détruit et que tout le culte sacrificiel fût devenu chose du passé, Israël continuait de vivre. Car la grande promesse des prophètes était toujours valable, même si les petites lois des prêtres étaient désormais nulles et non avenues. Même après la Dispersion, les Juifs continuèrent de chérir leur rêve du Messie. C’était peut-être un rêve irrationnel, ridicule, complètement fou, mais il persista. Et tant qu’il persista, les Juifs persistèrent. [ p. 249 ] Aujourd’hui encore, il persiste. Il a été dénoncé et trahi, attaqué et violé, mais il n’a jamais été complètement oublié.

¶ 9

Ce n’est pas le lieu d’un récit détaillé de l’histoire des Juifs au cours des dix-neuf derniers siècles. On le souhaiterait, car cette histoire est sans pareille dans toute l’épopée religieuse. L’histoire des Parsis, ces descendants exilés des anciens Zoroastriens, s’en rapproche peut-être le plus ; car ce peuple, lui aussi, a persisté parce qu’il nourrissait un espoir. Mais hormis le petit groupe de Perses attendant encore le triomphe d’Ormuzd, nul autre ne saurait être comparé aux Juifs. Les Juifs se distinguent parmi les races du monde, un peuple étrange, inexplicable, dont l’histoire dépasse largement la fiction.

Mais il faut au moins donner ici un aperçu de cette histoire. Lorsque le Temple fut détruit et que l’ancien culte sacerdotal prit fin, toute la technique de la religion dut être radicalement modifiée. L’organisation sacerdotale disparut, et une nouvelle organisation dut être créée. C’est ainsi que naquit le culte rabbinique. Une gigantesque littérature juridique, le Talmud, se développa au cours des cinq premiers siècles après la Destruction, suivie plus tard d’une littérature encore plus gigantesque de commentaires et de surcommentaires talmudiques. Il n’est pas difficile d’expliquer pourquoi cette évolution prit une telle forme. Les prophètes avaient, pour toujours, répondu au pourquoi de la vie du Juif. Ils avaient dit qu’il devait vivre et souffrir un temps afin de triompher, afin d’instaurer le Royaume de Dieu. Mais ces prophètes étaient loin d’être explicites quant à la question plus immédiate [ p. 250 ] du comment. Certes, la vie avait un but, mais comment le Juif pouvait-il survivre assez longtemps pour le réaliser ? Il se sentait impuissant dans ce tourbillon de races et de croyances qu’est le monde. Il n’avait ni foyer, ni pouvoir, ni prestige – rien d’autre qu’une croyance inéluctable en son importance pour l’humanité. Et cela seul était loin de suffire à le maintenir à flot. Il commença alors à trembler pour sa propre existence. La peur s’empara de lui presque aussi intensément qu’elle avait saisi son ancêtre sauvage dans le désert. Mais si la peur poussait le sauvage à recourir aux fétiches, elle incitait ce lointain descendant à se soumettre aux lois. Le sauvage avait tenté de se sauver de la noyade en invoquant des roseaux magiques auxquels il pouvait s’accrocher. C’est exactement pour la même raison que le Juif avait construit une digue de loi derrière laquelle il pouvait se cacher.

C’est ce Mur de la Loi qui sauva le Juif de la destruction après la destruction de son propre foyer. Il le séparait des Gentils, régulant sa prière, sa nourriture, son vêtement même, de sorte qu’il ne pouvait jamais oublier son identité. Le rêve des prophètes rendait la vie raisonnable au Juif, mais seul le code de lois des rabbins la rendait possible. Et tant que le monde des Gentils entretenait la peur palpitante au cœur du Juif, ce mur demeura solide et inébranlable. S’il s’effondre visiblement de nos jours, c’est en grande partie parce que le monde devient moins intolérant et que la peur au cœur du Juif se dissipe. Si le vieux judaïsme orthodoxe se désintègre de nos jours et que le judaïsme « réformé » ou « libéral » se développe, c’est parce que le vent de l’émancipation libère l’âme d’Israël de la terreur.

[ p. 251 ]

Mais rien ne garantit que ce processus se déroule rapidement. Sur les seize ou dix-sept millions de Juifs que compte le monde aujourd’hui, il est douteux que deux millions d’entre eux ne soient pas entravés par les tabous et les scrupules orthodoxes. Une peur intense du « goy », le Gentil, persiste dans l’âme du Juif, qu’il réside à Washington ou à Varsovie. Une terreur qui l’a constamment habité pendant vingt ou trente siècles peut difficilement être dissipée en une génération. Non, la peur continue de tourmenter le Juif, et à mesure que la Loi s’effondre, il construit un nouveau mur – ou en reconstruit un ancien – de nationalisme. En esprit, sinon souvent en corps, il retourne désormais à la vieille Palestine. Du moins, ses jeunes hommes et jeunes filles y retournent pour fouler à nouveau le sol d’Amos et de Jérémie. Et c’est ainsi que, par un nationalisme recréé, le Juif contemporain cherche à se sauver de l’extinction.

C’est donc sur le motif désormais familier de la peur que nous devons clore ce livre. Le Juif s’accroche à sa loi rituelle en grande partie parce qu’il pressent inconsciemment qu’autrement il perdra son identité parmi les non-Juifs. Autrement dit, il craint Dieu en grande partie parce qu’il craint les goys. Mais il convient de noter que cette peur, au cœur du judaïsme, diffère fondamentalement de celle qui nourrit la plupart des autres religions. Il s’agit d’une peur non pas du destin de l’individu, mais du groupe. Avant leur rencontre avec les Zoroastriens, les Juifs ne semblaient avoir aucune notion d’immortalité individuelle. Jusque-là, leur soif d’immortalité nationale semblait se limiter à celle des Juifs. Et même si l’idée d’une vie après la mort personnelle s’est depuis profondément enracinée dans le judaïsme, l’idée la plus ancienne demeure [ p. 252 ] la plus importante. Les Juifs semblent encore bien plus préoccupés par leur avenir en tant que groupe qu’en tant qu’individus. C’est sans doute pourquoi, pendant des siècles, ils ont été si disposés à subir la persécution et la mort plutôt que de renier leur foi. Leur religion leur a enseigné qu’en tant qu’individus, ils ne comptent pas ; que seuls les membres du groupe juif possèdent dignité et importance. Et acceptant implicitement cet enseignement, les Juifs ont réussi à survivre à vingt siècles de l’oppression la plus amère jamais subie par un peuple sur terre. Non seulement ils ont survécu ; ils ont même, dans une certaine mesure, prospéré. Leur nombre et leur pouvoir ont tellement augmenté qu’on les retrouve à des postes importants presque partout dans le monde. Et où qu’ils vivent, ils sont comme un levain dans la société, stimulant un ferment incessant de protestation et de rébellion prophétiques. L’oppression, loin de les affaiblir, n’a fait que tempérer leur courage. Tel un glaive, le Juif a été étendu sur l’enclume de l’histoire et, à chaque coup, il n’a fait que gagner en résistance et en résistance.

Et c’est la religion du Juif, sa certitude d’une délivrance ultime des Gentils, sa foi en un avenir messianique pour son peuple, qui ont rendu possible le miracle de sa survie. Le Juif semble presque organiquement incapable d’oublier cette promesse noble que lui ont faite ses prophètes il y a vingt-cinq siècles. Il croit encore, bien qu’inconsciemment, qu’il est de son devoir de rester en vie car il a une mission à accomplir. Sa Bible, ses prières quotidiennes, même ses chants populaires et ses contes de fées, tout cela grave dans son âme une croyance obsessionnelle : il est avant tout l’épée de l’esprit qui ouvrira [ p. 253 ] la voie à l’avènement du Royaume de Dieu. C’est peut-être une croyance insensée, irrationnelle et présomptueuse, mais il en va de même pour toute autre croyance dans notre monde croyant. Toutes les religions reposent sur un dogme totalement indémontrable et apparemment irrationnel : celui selon lequel, d’une manière ou d’une autre, certains êtres humains pourraient encore être capables de faire face à l’univers. Par conséquent, on ne peut pas dire que le judaïsme soit plus présomptueux que toute autre religion dans sa conviction fondamentale. On peut seulement dire que les Juifs semblent plus étroitement liés et plus fermement soutenus par leur conviction que les adeptes de la plupart des autres religions. Mais cela, loin de révéler un défaut de la religion juive, révèle ce qui est probablement sa plus grande vertu : l’efficacité du judaïsme.

¶ Remarques

Ce verset de Michée, souvent cité, est profondément significatif. Il résume les contributions d’Amos, le prophète de justice, d’Osée, le prophète de miséricorde, et d’Isaïe, le prophète de la majesté céleste. Au mépris des mots simples, il raconte toute l’histoire de l’exaltation de Yahvé et de la moralisation du yahvisme. ↩︎