[ p. 255 ]

[ p. 256 ]

¶ LIVRE SEPT — CE QUI S’EST PASSÉ EN EUROPE

I. Jésus

1 : La Palestine au premier siècle — les Zélotes et les saints. 2 : L’enfance de Jésus — sa jeunesse. 3 : Jean-Baptiste — Jésus commence à prêcher. 4 : Ses hérésies — son ton d’autorité — Jésus se prenait-il pour le Messie ? 5 : Jésus se rend à Jérusalem — tombe en disgrâce — est arrêté, jugé et crucifié. 6 : La « résurrection » — les disciples commencent à prêcher. 7 : La religion des Nazaréens — la saga grandissante autour de Jésus.

II. Le Christ

1 : Les mystères de l’Empire romain — les philosophies. 2 : L’histoire de Saul de Tarse. 3 : L’œuvre de Paul. 4 : Jésus devient le Christ — les compromis avec le paganisme — la supériorité du christianisme — la rédaction des Évangiles — la persécution par Rome. 5 : Constantin et le triomphe du christianisme. 6 : Le prix du succès — les schismes. 7 : La propagation du christianisme — l’élément éthique du christianisme — comment il a dégrisé l’Europe. 8 : Le développement de l’Église — le protestantisme — pourquoi le christianisme a réussi.

[ p. 257 ]

¶ LIVRE SEPT — CE QUI S’EST PASSÉ EN EUROPE

I. JÉSUS

Le travail en Israël était terriblement pénible à cause de l’oppression romaine. Des armées sillonnaient la campagne avec fracas, creusant un sillon sanglant partout où elles passaient ; et des espions rôdaient dans les ruelles des villes, véhiculant calomnies et semant la mort sur leur passage. Rome, la puissante puissance capable de conquérir des continents entiers, ne pouvait absolument pas contenir la minuscule Palestine. Rome ne comprenait pas les Juifs, ne comprenait pas leur obstination et leur rébellion exaspérantes. Elle ne comprenait pas pourquoi les Juifs devenaient fous à l’idée d’adorer les images des empereurs, ni pourquoi ils assourdissaient le monde de leurs lamentations lorsque l’argent du Temple était utilisé pour construire des aqueducs. Et naturellement, Rome perdit patience. À la moindre remontrance, elle s’en prenait aux Juifs sans pitié, sans se douter des ravages que l’ordre imposé qu’elle avait semés pouvait engendrer…

Et les Juifs, accablés de douleurs insupportables, affaiblis par la perte de sang, devinrent presque fous. Ils étaient [ p. 258 ] arrivés à une impasse où ils ne savaient que faire. Ils n’osaient pas se rendre, car ils chérissaient encore leur ancien espoir messianique. Malgré toute la terreur qui les avait habités presque depuis le jour de leur création, les Juifs croyaient encore que leur Oint, leur Messie, viendrait et qu’avec Lui serait inauguré le Royaume de Dieu sur terre. Sur ce point, il semble qu’il n’y ait eu aucune division parmi les Juifs. Seule la manière d’amener le Grand Jour les disputait. À ce sujet, certains Juifs conseillaient la guerre, d’autres la prière. Forts de corps et de caractère, ils ne pouvaient espérer de salut que par l’épée. On les appelait les Zélotes, et ils parcouraient le pays, attaquant les garnisons romaines isolées, assassinant les sympathisants romains, complotant, protestant, combattant, mourant, tout cela pour amener par la force brute le Règne de la Paix. . . . Et ce qu’ils provoquèrent à la fin ne fut qu’une débâcle sanglante, un conflit final qui anéantit tout simplement la nation juive et dispersa ses malheureux survivants aux quatre coins de la terre. . . .

Mais ceux qui étaient forts d’âme plutôt que de corps cherchèrent à obtenir le salut par de tout autres moyens. Il leur semblait que le Règne de Paix ne s’établirait que par la paix, et ils appelèrent donc le peuple à se rebeller contre ses propres agissements plutôt que contre ceux de Rome. Ils le supplièrent de purifier son âme de ses péchés, d’écraser sa soif de pouvoir et de vengeance, d’être humble et doux d’esprit, d’aimer et de pardonner, de rendre le bien pour le mal, et ainsi d’attendre silencieusement, dans la prière, le jour merveilleux de la récompense à venir. . . . Et finalement, ces prêcheurs [ p. 259 ] de paix contribuèrent d’une manière ou d’une autre à l’émergence d’une nouvelle religion, une grande foi qui, si elle n’apporta jamais la libération à Israël, apporta le salut à la moitié du reste du monde. . . .

¶ 2

Le prologue de l’histoire de cette nouvelle religion s’ouvre en Galilée. Il y a près de deux mille ans naquit, dans le village galiléen de Nazareth, un enfant juif auquel on donna le nom de Josué, ou Jésus. On ignore avec certitude comment se passèrent les premières années de cet enfant. Les Évangiles relatent de nombreuses légendes concernant sa conception, sa naissance et sa jeunesse, mais elles ne sont pas plus fiables que les légendes étrangement similaires racontées des siècles plus tôt à propos de Zoroastre. Dans sa jeunesse, Jésus semble avoir suivi la vocation de son père et était charpentier. Son instruction avait probablement été sommaire, car son peuple était composé de modestes villageois, et en Galilée, le savoir était notoirement rare à cette époque. Il chérissait nombre des idées primitives du peuple simple auquel il appartenait, croyant que la maladie, et parfois même la mort, étaient causées par la présence de démons impurs et pouvaient être guéries par la prière. Il connaissait peu, voire pas du tout, le grec, et n’avait peut-être jamais entendu parler de la science ou de la philosophie grecques. Tout ce qu’il connaissait, c’était la Bible, et le texte ne lui avait probablement été enseigné que par cœur. Comme tout jeune Juif, il avait été contraint de mémoriser les anciennes prophéties de la Bible et de respecter les lois bibliques et rabbiniques de son époque. Surtout, on lui avait appris à chérir comme plus précieuse que la vie la vieille [ p. 260 ] obsession de son peuple, qui craignait un jour d’être miraculeusement libéré par le Messie. En effet, cette dernière idée lui avait été si bien inculquée qu’en grandissant, la soif de voir l’espérance se réaliser devint sa passion dévorante. Cela ne semble lui avoir laissé aucun répit dans ce petit village abrité où il exerçait son métier. Il ne pouvait pas rester les bras croisés et attendre patiemment. Il devait prendre son bâton en main et aller faire son possible pour hâter l’avènement du Grand Jour !

Il n’y avait rien d’extraordinaire dans une telle conduite. Comme nous l’avons déjà vu, la Palestine grouillait alors de jeunes Juifs déterminés à remplir une mission similaire. La plupart d’entre eux, bien sûr, rejoignirent les Zélotes et fomentèrent la guerre contre Rome. D’autres, cependant, ne conseillaient que la paix avec Dieu, et c’est à eux que le simple charpentier galiléen se joignit. Il dut se trouver dans une étrange compagnie. La plupart de ces prédicateurs de paix étaient des évangélistes enflammés qui, à l’instar des anciens prophètes, s’étaient vêtus de poils de chameau et de ceintures de cuir. Les Soma étaient manifestement fous : des épileptiques aux yeux hagards, [ p. 261 ] aux cheveux ébouriffés, aux lèvres écumantes, qui couraient çà et là en hurlant des bavardages insensés à tous ceux qui voulaient bien les écouter. D’autres, cependant, appartenaient tout aussi manifestement à ce type qui, tout au long de l’histoire, nous a donné nos prophètes et nos génies : ce type follement sain d’esprit dont les membres sont si souvent lapidés de leur vivant et intronisés de leur mort… Mais, fous comme sains d’esprit, ils étaient tous zélés pour préparer le peuple à la venue imminente du Messie. Ils parcouraient le pays en criant : « Repentez-vous, car le Royaume des cieux est proche. » Et ils se tenaient sur les rives du Jourdain et immergeaient les repentants dans ses eaux saintes. Il était extrêmement important, selon ces évangélistes, d’être baptisé dans le Jourdain, car c’est seulement ainsi que l’on pouvait être jugé digne d’hériter du Royaume de Dieu sur terre. Ils déclaraient que tous ceux qui seraient surpris sans baptême – c’est-à-dire sans être purifiés des mauvais esprits – lors de la venue du Messie ne pourraient jamais connaître les joies du Millénaire…

¶ 3

À cette époque, il y avait dans le pays un évangéliste qui réussissait si bien à attirer le peuple vers le Jourdain qu’on l’avait appelé Jean-Baptiste. C’était un homme rude et ascétique qui se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage, et qui se vêtait de peaux de bêtes : une véritable réincarnation de l’ancien prophète Élie. Il lui semblait qu’un jour, une heure de plus, et voici que le Royaume des Cieux serait là !…

C’est vers ce Jean-Baptiste que Jésus se rendit lorsqu’il quitta sa maison de Nazareth. Pendant un temps, il fut un disciple de Jean, l’un des nombreux jeunes Juifs [ p. 262 ] et Juives qui croyaient en la mission du prophète sauvage et tentaient de l’aider dans son œuvre de salut des âmes. Mais lorsque, peu de temps après, Jean fut emprisonné pour avoir dénoncé le tétrarque régnant, Hérode Antipas, Jésus retourna en Galilée et commença à prêcher seul. Son Évangile ressemblait beaucoup à celui de son maître. « Le temps est accompli », s’écria-t-il, « et le Royaume de Dieu est proche. Repentez-vous ! » Ainsi cria-t-il partout où il trouva des oreilles pour écouter. Il se rendit sur la plage de la mer de Galilée, où l’on trouvait des pêcheurs à leur travail ; Il fréquentait les synagogues des villages, où les gens pieux et honnêtes se réunissaient pour leur culte ; il pénétrait même dans les maisons de la honte, où il pouvait atteindre les publicains et les pécheurs. Et où qu’il aille, rares étaient ceux qui résistaient à son éloquence. Il devait y avoir une qualité dans son attitude, quelque chose dans l’intensité de son esprit et le sérieux de sa prédication, qui contraignait les Galiléens harassés à l’écouter. Et, écoutant, s’imprégnant de ses paroles de réconfort, ils ne pouvaient s’empêcher de croire. Et, croyant, acceptant de tout cœur sa promesse, ils ne pouvaient s’empêcher de se sentir sauvés.

Lorsque les récits des pérégrinations de ce jeune prédicateur furent rassemblés et consignés par écrit, on dit qu’il accomplissait toutes sortes de miracles au cours de ses pérégrinations. Peut-être y a-t-il une part de vérité dans cette tradition, car si l’on croit avec une foi suffisante, les miracles ne deviennent pas impossibles. L’aveugle – si ses yeux n’ont pas été arrachés – pourra voir, et le boiteux – si ses membres n’ont pas été arrachés – pourra [ p. 263 ] marcher. L’accomplissement de tels prodiges a été attribué à presque tous les grands prophètes et saints de l’histoire, et même en tenant compte des inévitables exagérations engendrées par l’enthousiasme et le temps, il subsiste un fond de vérité incontournable. La foi implicite, qui, en mille et une occasions, a rendu efficace la danse d’un guérisseur, ne pouvait que rendre efficace la main d’un prophète… .

Et Jésus pouvait tout à fait inspirer une foi aveugle. Lui-même croyait ; de tout son cœur et de toute son âme, il croyait que la Grande Libération viendrait bientôt. Ainsi, les pauvres Juifs et Juives de Galilée, les simples pêcheurs et les femmes de fermiers, les publicains aux yeux troubles et les femmes honteuses, furent contraints de croire avec lui. Ils ne pouvaient résister. Car ce jeune homme leur apportait, dans leur détresse, leur seule lueur d’espoir. Sans cette promesse qu’il leur avait faite, leur vie n’était qu’un enfer. Ils étaient là, affamés, en sueur, malades et terrifiés. Misérables paysans et habitants des bidonvilles qu’ils étaient, ils n’avaient aucune raison de vivre, rien du tout – si ce n’est la promesse proclamée par Jésus.

Ils écoutèrent donc, crurent et furent sauvés. Par dizaines, par centaines, ils accoururent pour l’écouter, parcourant péniblement des kilomètres à travers la poussière des routes vallonnées pour enfin se tenir devant lui et entendre ses paroles. Il parlait sans la moindre fioriture, employant des mots simples et des paraboles banales. Il ne s’adonnait ni à la philosophie ni à la théologie, car, après tout, c’était un travailleur sans instruction qui ignorait tout de ces vanités. Il ne semble [ p. 264 ] pas non plus avoir prêché d’hérésies démesurées. Contrairement à Bouddha, auquel il est souvent comparé, il ne prêcha pas un évangile radicalement nouveau. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes », déclara-t-il. « Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. » Ses prières étaient composées de versets que les rabbins pharisiens avaient coutume de réciter dans les synagogues, et que l’on retrouve encore aujourd’hui dans le livre de prières juif orthodoxe. Son vêtement, jusqu’au bord frangé de sa robe, était celui d’un Juif pratiquant. Il se donnait même la peine de payer l’impôt du Temple aux prêtres et ne voyait aucun mal absolu à offrir des sacrifices. Non, il n’était pas un hérétique au sens où Ikhnaton, Zoroastre ou Bouddha l’étaient. Extérieurement, il était clairement un Juif conformiste.

¶ 4

Pourtant, malgré toute sa conformité à ces égards et à d’autres, Jésus était incontestablement un rebelle. Comme la plupart des grands prophètes qui l’avaient précédé en Israël, il méprisait les riches et les orgueilleux, les prêtres du Temple et les rabbins des synagogues. Son cœur ne s’étendait qu’aux opprimés, à ces malheureux qui ne pouvaient gagner leur chemin vers Dieu ni par de coûteux sacrifices ni par une érudition savante. Tout son Évangile n’avait pour but que de réconforter les déshérités, car il déclarait que, aussi illettrés fussent-ils, ils pourraient néanmoins être admis dans le Royaume de Dieu lorsqu’il viendrait. Car seule la repentance, selon Jésus, pouvait permettre d’y entrer. En effet, la richesse et l’érudition, déclarait-il, étaient des obstacles ; seule la pureté du cœur avait de la valeur.

Or, un tel évangile était littéralement imprégné d’hérésie. Parce qu’il dénonçait les riches et leur ordonnait de se dépouiller [ p. 265 ] de tous leurs biens, il attaquait tout le culte sacrificiel. Car ce culte, avec ses prêtres et ses lévites, son temple élaboré et ses fastueuses parades, dépendait entièrement de la richesse pour son existence. Un peuple sans possessions ne pourrait jamais se permettre d’acheter des bœufs gras à la buna ou des outres d’huile à jeter. De plus, si la pureté du cœur était le seul gage d’une quelconque utilité, quel sens y avait-il à offrir des sacrifices ? […] De plus, parce que cet évangile minimisait l’importance de l’érudition et ordonnait aux hommes de se contenter de l’esprit de la loi, il attaquait tout le culte rabbinique. Car ce culte, créé par les scribes et les pharisiens, reposait sur une connaissance approfondie de la lettre de la loi pour son importance. Le « Mur de la Loi » des rabbins avait été construit à partir des interprétations et réinterprétations complexes de chaque mot du Pentateuque, de chaque lettre et de chaque enluminure qui l’entourait. Nombre d’entre eux pensaient que seul celui qui connaissait ce Pentateuque mot pour mot, et ses innombrables interprétations, pouvait être une âme juste. Nombre de ces rabbins méprisaient « l’homme de la terre », le paysan, affirmant que son ignorance des détails de la loi était un boulet qui le ramenait au rang des païens. De toute évidence, cet Évangile de Jésus déclarant que « l’homme de la terre » pouvait être le sel même de la terre, était donc taxé d’hérésie catastrophique.

Mais les hérésies de Jésus n’étaient pas sans précédent en Israël. D’innombrables prophètes s’étaient levés avant lui pour attaquer les prêtres avides ; et les rabbins eux-mêmes injuriaient dans leur Talmud les hypocrites et les bigots parmi eux, les qualifiant de « fléau [ p. 266 ] pharisaïque ». Ce qui distinguait vraiment Jésus de tous les prédicateurs qui l’avaient précédé, ce n’était pas tant ce qu’il disait, que l’autorité sur laquelle il s’appuyait. Son ton était tout à fait nouveau dans l’expérience juive. Tous les autres prophètes avaient proféré leurs hérésies au nom de Dieu. « Ainsi parle le Seigneur » avait précédé chacune de leurs déclarations. Mais ce charpentier de Nazareth, malgré toute sa douceur et son humilité, ne parlait qu’en son propre nom. « Prenez mon joug sur vous », dit-il… « Quiconque perdra sa vie à cause de moi », . . . « vous avez entendu qu’il a été dit autrefois… mais moi, je vous dis… » Ainsi parlait-il, non pas comme le porte-parole de Dieu, mais comme quelqu’un investi d’une autorité quasi divine qui lui est propre.

Ce fut ce ton qui, finalement, coûta la vie à Jésus. Les prêtres et les érudits durent en être outrés au-delà de toute attente. Un tel ton leur aurait paru blasphématoire, même de la part d’un prince ou d’un érudit. Chez un ouvrier sans instruction, chez un paysan de la Galilée obscure, cela dut leur paraître d’une impudence outrancière… Mais c’est ce ton, après tout, qui conférait à Jésus son magnétisme saisissant. Il créa et maintint l’impression qu’il était une personne transcendante, et lui conférait le pouvoir de transformer des serfs rampants en hommes imposants. Ce n’est que parce qu’il avait une foi si ferme en lui-même, que parce qu’il était si superbement sûr de lui, qu’il pouvait faire accepter ses paroles. Son ton n’était pas celui d’un simple prophète, mais presque celui de Dieu lui-même. Et c’est pourquoi les hommes commencèrent à dire qu’il était plus qu’un homme, qu’il était le Messie ! Il ne s’agissait pas seulement de pouvoir accomplir ce que l’on croyait être des miracles, chassant les démons et ressuscitant les morts – bien que ces pouvoirs réputés aient dû fournir la preuve la plus convaincante à la majorité de ses disciples paysans. Il s’agissait surtout de pouvoir se porter avec l’assurance divine d’un « Oint », chassant la peur et inspirant les vivants.

La question de savoir si Jésus lui-même était convaincu d’être le Messie reste entière. Son refus de l’affirmer publiquement, sa manière presque trop astucieuse d’éviter de répondre directement chaque fois que la question lui était posée, posent encore aujourd’hui un dilemme aux fidèles. Mais il est certain que nombre de ceux qui suivaient Jésus le croyaient. La vue de ce jeune Juif en haillons se dépêchant sous le soleil brûlant de Galilée, pauvre, illettré, mais capable d’insuffler une frénésie d’espoir et de joie à des foules de pauvres abandonnés, a dû sembler une preuve irréfutable qu’il était bien « l’Oint ». Il y avait dans sa prédication un amour merveilleux et, associé à cela, un air de certitude et d’autorité. Pendant cinq cents ans, on avait attendu un Messie, et plus d’une fois, ce sont des hommes de la plus basse extraction qui avaient été pris pour lui. Charlatans et fous, scélérats et imbéciles, avaient été maintes fois salués par la foule hystérique comme l’Attendu. Faut-il s’étonner, dès lors, qu’un personnage aussi illustre que ce jeune charpentier, Jésus, ait été salué de la même manière…

¶ 5

Il est indéniable que Jésus était véritablement un personnage élevé. Même en faisant abstraction de toutes [ p. 268 ] les légendes, de toutes les extravagances stupides, absurdes et grossières, de tous les embellissements pieux et des mensonges patents qui encombrent et embrouillent les récits évangéliques, il reste une personnalité extraordinaire à expliquer. Il faut se rappeler que Jésus n’était pas le seul prédicateur de bonté ou faiseur de miracles connu parmi les Juifs. Nombre d’hommes de ce genre l’avaient précédé ; il y en avait beaucoup à son époque ; et bien d’autres encore l’ont suivi. Mais aucun autre ne réussit à imprimer autant son caractère à ses disciples. Il ne fallut que peu de temps pour que sa renommée se répande dans toute la Galilée, et bientôt de grandes foules vinrent le voir et l’entendre partout où il allait. Il était souvent hué par les anciens dans les synagogues, et plus d’une fois, il fut calomnié et persécuté. Mais cela ne fit qu’accroître son audience. On raconte qu’un jour, alors qu’il commençait à prêcher au bord de la mer de Galilée, la foule sur la plage devint si dense qu’il dut monter dans une barque et parler depuis l’eau !

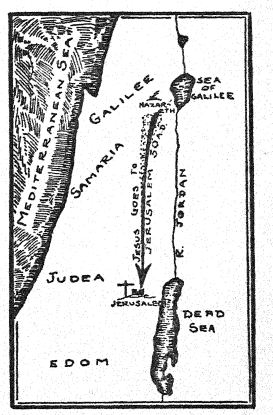

Mais ce n’est qu’en Galilée qu’il était alors célèbre, et la Galilée n’était qu’une région reculée et sans importance. Il est probable qu’à Jérusalem, la capitale, on n’entendait pas encore la moindre rumeur de sa présence. Ainsi arriva enfin le jour où Jésus décida de quitter la Galilée et d’annoncer son Évangile au reste de son peuple. Il résolut d’aller jusqu’à Jérusalem et de tenter de prononcer sa parole au cœur même du bastion des prêtres et des rabbins. Le moment choisi était juste avant la Pâque, car Jésus savait que la capitale serait alors bondée de Juifs venus des quatre coins du pays pour célébrer la fête au Temple. Alors, avec ses douze principaux disciples, [ p. 269 ] et un petit groupe de femmes fidèles, il partit courageusement vers le sud…

Mais la tragédie survint brutalement. Lorsque Jésus atteignit la capitale, sa renommée l’avait déjà précédé. Une foule immense se précipita à sa rencontre, jetant leurs manteaux à terre sous les pieds de l’ânon qu’il montait. Ils l’acclamèrent comme leur Messie, comme le Fils de David tant attendu qui les délivrerait de leurs souffrances. « Hosanna ! » s’écrièrent-ils avec extase. « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna ! »… On se demande si ces pauvres malheureux, sortis des ruelles et des tas de fumier de la vieille Jérusalem, comprenaient qui était réellement l’homme Jésus. (On se demande si même ses propres disciples le comprenaient – ou si même ses plus pieux dévots d’aujourd’hui le comprenaient.) Pour cette foule frénétique, du moins, il n’était qu’un zélote absolu, un héros martial venu les mener dans une rébellion sanglante contre Rome. Et quand, après trois jours d’enseignement dans les cours du Temple, ils découvrirent qu’il n’était rien de tel, quand ils commencèrent à voir qu’il [ p. 270 ] voulait qu’ils fassent la paix avec Dieu, et non la guerre contre Rome, ils l’abandonnèrent aussi vite qu’ils s’étaient ralliés à lui. Pauvres malheureux, ils n’étaient pas d’humeur à rechercher la paix, ni à rendre le bien pour le mal, ni à tendre l’autre joue. Ils ne voulaient pas rendre à César ce qui était à César. Ils voulaient tuer. Ils voulaient faire un holocauste de toute l’armée romaine et redevenir une nation libre et fière !…

Et dès que la population se retourna contre lui, Jésus n’eut aucune chance. Les prêtres commencèrent aussitôt à comploter contre lui, car ils le haïssaient autant que des hommes de même acabit avaient haï tous les autres prophètes d’Israël. Il les avait méprisés et attaqué les fondements mêmes de leur culte. De plus, il les avait publiquement bafoués, faisant irruption un jour dans les cours du Temple et jetant leurs changeurs à la rue. Ils n’osèrent pas le laisser continuer… Et bien que les rabbins méprisassent les prêtres autant que Jésus, ils ne purent se rallier à sa défense. Il les avait méprisés eux aussi, les écorchant pour leur attachement à la lettre et leur négligence de l’esprit de la Sainte Loi. Il avait osé les traiter d’hypocrites et de sépulcres blanchis. Et, surtout, il les avait outragés par son ton d’autorité inhabituel. Eux aussi étaient donc contre lui.

Au dernier moment, Jésus semble avoir réalisé l’imprudence dont il avait fait preuve en osant venir à Jérusalem. Ses disciples l’avaient mis en garde alors qu’ils étaient encore en sécurité en Galilée ; mais le jeune Jésus, dans son ardeur, n’y avait prêté aucune attention. Et maintenant, il se savait perdu. Il tenta tardivement de s’enfuir avec eux, mais il fut poursuivi, trahi et fait prisonnier dans un bois hors [ p. 271 ] des murs de la ville. Il fut jugé à la hâte par un tribunal juif, apparemment composé en grande partie de prêtres. Puis, sommairement, il fut déclaré coupable. La hâte avec laquelle tout le procès fut mené laisse deviner la terreur des prêtres. Ils ne semblent pas s’être souciés le moins du monde de la raison pour laquelle ils le condamnaient. Ils craignaient Jésus, non seulement parce que ses hérésies mettaient en danger leur propre position, mais surtout parce que l’excitation qu’il avait suscitée parmi les masses pouvait mettre en péril la paix du pays tout entier. Rome, la souveraine, avait coutume de réprimer toute forme de trouble public avec peu de pitié ni de patience. Pris de panique, les anciens des Juifs prirent donc le jeune prédicateur et le livrèrent au gouverneur romain.

Et ce gouverneur le condamna à mort.

Il n’y avait aucune justice dans tout cela. Comment pouvait-on espérer la justice en des temps si tendus et dans un pays si fou ? Le gouverneur Ponce Pilate ne pouvait comprendre ce que ce jeune charpentier avait fait ou rêvé de faire. Ce Pilate le prenait probablement pour un autre jeune zélote fou, rebelle à Rome, prétendant au trône de Judée.

Et le lendemain même, la vie de ce jeune Galiléen fut anéantie. Les soldats romains le conduisirent au sommet d’une colline voisine, le flagellèrent de verges, le couronnèrent d’épines par dérision et le clouèrent sur une croix. Ils le clouèrent entre deux brigands, et au-dessus de sa tête furent gravés les mots moqueurs : « Roi des Juifs ». Et là, dans une angoisse mortelle, il resta pendu pendant des heures. S’il avait été plus fort physiquement, la vie lui aurait peut-être survécu pendant des jours. Mais [ p. 272 ] s’il avait été plus fort physiquement, il n’aurait sans doute jamais rejoint l’école de Jean-Baptiste et n’aurait jamais été un sauveur d’âmes. Au lieu de cela, il aurait rejoint les Zélotes, combattant Rome à l’épée, et finissant non pas sur une croix, mais derrière un rempart ensanglanté. Non, dès le début, sa force n’avait pas dû être celle du corps, mais celle de l’âme ; et vers la fin, même cette force avait dû s’affaiblir en lui. Car, pendu là, sur la croix de la honte, il était seul, abandonné. Les foules en liesse avaient disparu ; même ses fidèles disciples avaient disparu. Seul un petit groupe de femmes désolées se tenait là, le regardant rendre son dernier soupir. Dans la ville, il était déjà oublié. Les membres de cette foule qui l’avait accueilli avec tant d’extase quelques jours plus tôt s’affairaient maintenant à préparer la Pâque. Et ses disciples se cachaient dans les champs, trop terrifiés pour avouer avoir même connu le martyr. Si abandonné qu’il pendait là, sur cette colline solitaire.

Le soleil commença à se coucher, et la lueur violette et sauvage de l’ouest monta jusqu’à se perdre dans le bleu du ciel du soir. Le prophète Jésus, son pauvre corps affaissé par les piques sanglantes qui lui déchiraient les mains et les pieds, ne put supporter plus longtemps les affres de la mort. Il se mit à gémir. Des gémissements brisés, tandis que les affres de la mort l’envahissaient. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » implora-t-il.

Et puis il est mort.

¶ 6

Mais il ne mourut que pour revenir à la vie, pour revenir à une vie plus durable, plus merveilleusement puissante que celle qui lui avait [ p. 273 ] été accordée dans les jours précédant sa mort honteuse. En effet, il revint littéralement à la vie, selon ceux qui l’avaient suivi avec le plus d’ardeur. Car avant qu’une semaine ne se soit écoulée, une révulsion s’était emparée de ces disciples terrifiés. À l’heure terrible de l’épreuve, ils avaient fui leur Maître ; et maintenant leur mortification ne connaissait plus de limites. Ils tremblaient à l’idée de retourner chez eux en Galilée pour affronter le mépris amer, ou pire encore, l’abattement mortel de leurs camarades. Plus encore, ils tremblaient à l’idée de vivre le reste de leur vie sans leur Jésus en qui croire. Ce jeune prédicateur, avec son magnétisme surnaturel, était devenu trop important pour eux. Sans leur foi en lui et en sa messianité, leur vie devenait vide, dénuée de sens. Rôdant au milieu des collines rocailleuses aux abords de Jérusalem, ils comprirent comme jamais auparavant qu’il leur fallait encore croire en lui, ou mourir… Et, parce que croire en un cadavre était trop difficile, ils commencèrent à croire que Jésus était encore vivant. Ils commencèrent à dire que trois jours après son enterrement, il était miraculeusement ressuscité. Ils affirmèrent même l’avoir vu ressusciter du sépulcre, l’avoir vu monter au Ciel, jusqu’au trône de gloire. Ils commencèrent à raconter comment son esprit avait marché et parlé avec eux, avait même rompu le pain avec eux !… Ce n’était pas le désir de tromper qui poussait ces disciples à raconter de telles histoires. Ils y croyaient sincèrement. Ils étaient profondément convaincus que Jésus était réellement revenu à la vie et qu’il était maintenant au Ciel, attendant de revenir une fois de plus.

Et, cette nouvelle conviction s’étant renforcée dans leur [ p. 274 ] cœur, les onze disciples sortirent de leurs cachettes et recommencèrent à prêcher. Ce n’était cependant pas du tout une nouvelle religion qu’ils commencèrent à prêcher. Ils étaient toujours juifs et restaient fidèles à la synagogue et au culte du Temple. Ils ne différaient de leurs coreligionnaires que par leur croyance que le Messie était déjà venu, et qu’il était venu en la personne de Jésus de Nazareth. C’est pourquoi on les appelait Nazaréens et ils ne formaient probablement qu’une secte messianique parmi tant d’autres déjà existantes. Il y avait les Johannites, qui croyaient que Jean-Baptiste était le Messie et qui persistèrent dans cette croyance pendant de nombreuses générations. Il y avait aussi les Theudasiens, qui croyaient qu’un certain prédicateur fou nommé Theudas était celui qu’on attendait, et qui s’accrochèrent à cette croyance jusqu’à ce que les Romains lui coupent la tête. Le pays tout entier grouillait de ces petites sectes, car la soif de salut en Israël était alors aussi angoissante et aussi insatisfaite par la religion établie qu’elle l’avait été, par exemple, en Inde à l’époque de Bouddha et de Mahavira.

¶ 7

Nous savons très peu de choses sur la vie des premiers Nazaréens. Il semble qu’ils vivaient ensemble dans de petites colonies communistes, s’aimant et partageant leurs joies et leurs peines. Ils mangeaient à la table commune et ne possédaient aucune propriété privée. Avec la plus noble ardeur, ils s’efforcèrent de vivre comme leur Maître le leur avait ordonné… Et continuellement, sans relâche, ils recherchèrent de nouveaux membres. Ils parcoururent le pays, jusqu’à Damas, essayant de gagner des adeptes à leur petit mouvement.

[ p. 275 ]

Mais ce travail dut être lent et décourageant, car la messianité de Jésus était loin d’être facile à prouver. Même si la honte de sa mort pouvait être justifiée par une résurrection miraculeuse, il restait l’obscurité de sa vie à justifier. On avait appris aux Juifs à s’attendre à ce que l’Oint ne soit rien de moins qu’un descendant de la dynastie royale de David, un prince héroïque et magnifique qui détruirait tous les ennemis d’Israël d’un simple geste de la main et monterait sur un trône d’or, d’ivoire et de pierres précieuses, pour régner ensuite sur le monde entier en Prince de la Paix. C’était exactement le genre de rêve grandiose et éclatant qu’on pouvait attendre d’un peuple doté d’une formidable volonté de vivre, à l’étroit dans un corps fragile et torturé. Et un charpentier de village de la Galilée à moitié païenne, un évangéliste obscur qui avait traversé la poussière jusqu’à Jérusalem avec un petit groupe de paysans en haillons et de pécheurs repentis, pour être ensuite sommairement éliminé par Rome – une figure si pitoyable ne correspondait guère aux exigences posées au héros de ce rêve. Le contraste entre le Jésus réel et le Messie imaginaire n’était pas aussi flagrant du vivant du prédicateur. L’ampleur de son esprit et la ferveur de sa prédication avaient été si captivantes qu’elles avaient fait oublier d’où il venait et la façon dont il était vêtu en haillons. Ils avaient été emportés par son éloquence simple et entraînante, et les hommes étaient alors tout prêts à le saluer comme le Fils de David… Mais maintenant que Jésus n’était plus physiquement présent sur terre, tout cela avait changé. Pour les Juifs qui ne l’avaient pas connu, qui ne l’avaient jamais entendu prêcher ou vu chasser les démons des fous et des paralytiques, [ p. 276 ] il était extrêmement difficile de prouver qu’il avait réellement été celui qui avait été promis.

C’est sans doute pour cette raison que les disciples ont commencé à reconstituer les généalogies que nous trouvons dans les Évangiles. C’est sans doute aussi pour cette raison que ces légendes extravagantes concernant la conception, la naissance, l’enfance et le ministère de Jésus ont commencé à être inventées. Des critiques peu charitables diront peut-être que les disciples ont eu recours à la fraude en ces matières, mais il s’agissait d’une fraude profondément pieuse et bien intentionnée. Avant que le Juif ordinaire puisse être amené à accepter Jésus comme le Messie, il fallait simplement prouver qu’il était un descendant de David, dont la vie entière avait été l’accomplissement littéral des anciennes prophéties. Les disciples n’étaient peut-être même pas vaguement conscients de s’écarter de la vérité lorsqu’ils répétaient solennellement ces généalogies et ces histoires. Les disciples trop zélés ne le sont jamais…

Mais malgré toutes ces nouvelles preuves et ces légendes séduisantes pour les convaincre, le peuple juif dans son ensemble refusait toujours d’accepter la messianité de Jésus. Il continuait obstinément d’attendre la première venue de l’Oint, priant pour son avènement jour et nuit. Quant aux Nazaréens, ils restaient discrets et peu nombreux.