| Le Roi du Tao Teh, partie II | Page de titre | Livre I : Hsiâo-yâo Yû, ou « Le plaisir dans une tranquillité sans soucis » |

[ p. 127 ]

LES ÉCRITS DE KWANG-DZE.

INTRODUCTION.

BRÈVES NOTICES DES DIFFÉRENTS LIVRES.

¶ LIVRE I. HSIÂO-YÂO YÛ.

Les trois caractères qui forment le titre de ce Livre ont tous l’idéogramme  , (Ko), qui donne l’idée, comme l’explique le Shwo Wän, de « marcher, puis s’arrêter ». On pourrait traduire le titre par « Flâner ou divaguer à l’aise » ; mais c’est la jouissance paisible de l’esprit que vise l’auteur. Et cette jouissance est assurée par le Tâo, bien que ce caractère n’apparaisse pas une seule fois dans le Livre. Kwang-Sze illustre d’abord sa thèse par le cas des créatures, les plus grandes et les plus petites, montrant que, si différentes soient-elles en taille, elles ne devraient pas se juger les unes les autres, mais peuvent également trouver leur bonheur dans le Tâo. De là, il passe aux hommes, et des cas de Yung-dze et de Lieh-dze, il passe à celui de celui qui trouve sa jouissance en lui-même, indépendamment de tout autre être ou instrument ; et nous avons les trois définitions importantes du taoïste accompli : « l’Homme Parfait », « l’Homme Spirituel » et « l’Homme Sage ». Ces définitions sont ensuite illustrées : la troisième par Yâo et Hsü Yû, et la seconde par la conversation entre Kien Wû et Lien Shû. La description de l’homme Spirituel donnée dans cette conversation est très surprenante et contient des affirmations qui ne sont vraies que de Celui qui est un « Esprit », « le Béni et Unique Potentat », « Qui se couvre de lumière comme d’un vêtement, Qui étend les cieux comme un rideau, [ p. 128 ] Qui pose les poutres de Ses chambres dans les eaux, Qui fait des nuages Son char, Qui marche sur les ailes du vent, « Qui chevauche un chérubin », « Qui habite l’éternité. » Les expressions les plus imaginatives et métaphoriques du Tâo Teh King concernant le pouvoir du possesseur du Tâo sont fades, comparées au langage de notre auteur. J’attire ici l’attention sur elles, car il utilise souvent le même style extravagant. Suit une illustration de « l’Homme Parfait », qui est relativement faible, et en partie, autant que je puisse voir, inappropriée, bien que Lin Hsî-kung dise que toutes les autres interprétations des phrases sont ridicules.

, (Ko), qui donne l’idée, comme l’explique le Shwo Wän, de « marcher, puis s’arrêter ». On pourrait traduire le titre par « Flâner ou divaguer à l’aise » ; mais c’est la jouissance paisible de l’esprit que vise l’auteur. Et cette jouissance est assurée par le Tâo, bien que ce caractère n’apparaisse pas une seule fois dans le Livre. Kwang-Sze illustre d’abord sa thèse par le cas des créatures, les plus grandes et les plus petites, montrant que, si différentes soient-elles en taille, elles ne devraient pas se juger les unes les autres, mais peuvent également trouver leur bonheur dans le Tâo. De là, il passe aux hommes, et des cas de Yung-dze et de Lieh-dze, il passe à celui de celui qui trouve sa jouissance en lui-même, indépendamment de tout autre être ou instrument ; et nous avons les trois définitions importantes du taoïste accompli : « l’Homme Parfait », « l’Homme Spirituel » et « l’Homme Sage ». Ces définitions sont ensuite illustrées : la troisième par Yâo et Hsü Yû, et la seconde par la conversation entre Kien Wû et Lien Shû. La description de l’homme Spirituel donnée dans cette conversation est très surprenante et contient des affirmations qui ne sont vraies que de Celui qui est un « Esprit », « le Béni et Unique Potentat », « Qui se couvre de lumière comme d’un vêtement, Qui étend les cieux comme un rideau, [ p. 128 ] Qui pose les poutres de Ses chambres dans les eaux, Qui fait des nuages Son char, Qui marche sur les ailes du vent, « Qui chevauche un chérubin », « Qui habite l’éternité. » Les expressions les plus imaginatives et métaphoriques du Tâo Teh King concernant le pouvoir du possesseur du Tâo sont fades, comparées au langage de notre auteur. J’attire ici l’attention sur elles, car il utilise souvent le même style extravagant. Suit une illustration de « l’Homme Parfait », qui est relativement faible, et en partie, autant que je puisse voir, inappropriée, bien que Lin Hsî-kung dise que toutes les autres interprétations des phrases sont ridicules.

Dans le septième et dernier paragraphe, nous avons deux illustrations montrant que rien n’est réellement inutile, si seulement on l’utilise de manière taoïste ; « dans le même sens », dit Ziâo Hung, « que Confucius dans les Analectes, XVII, ii. » Elles sont cependant vaguement liées à ce qui précède.

Une ancienne conception du Livre était que Kwang-dze se désignait lui-même par le grand phäng, « ce qui, dit Lû Shû-kih, est loin de la vérité ».

¶ LIVRE II. KHÎ WÛ LUN.

M. Balfour a traduit ce titre par « Essai sur l’uniformité de toutes choses » ; et, le sujet du livre étant ainsi mal compris, sa traduction ne pouvait qu’être très incorrecte. Les critiques chinois, sans exception, interprètent le titre comme je l’ai fait. Les deuxième et troisième caractères, Wû Lun, sont pris ensemble et signifient « Discussions sur les choses », équivalent à nos « Controverses ». Ils sont sous l’influence du premier caractère Khî, employé comme verbe, avec le sens d’« harmoniser » ou d’« ajuster ». Permettez-moi d’illustrer cela en condensant un passage du « Commentaire supplémentaire d’un certain M. Kang, sous-secrétaire de la Chancellerie impériale », de la dynastie Ming (  ). Français Il dit : « Ce que Kwang-dze appelle « Discussions sur les choses » fait référence aux diverses branches des nombreuses écoles, chacune ayant ses propres vues, en conflit avec [ p. 129 ] les vues des autres. » Il continue en montrant que s’ils adoptaient seulement la méthode indiquée par Kwang-dze, « leurs controverses seraient ajustées (

). Français Il dit : « Ce que Kwang-dze appelle « Discussions sur les choses » fait référence aux diverses branches des nombreuses écoles, chacune ayant ses propres vues, en conflit avec [ p. 129 ] les vues des autres. » Il continue en montrant que s’ils adoptaient seulement la méthode indiquée par Kwang-dze, « leurs controverses seraient ajustées (  ) en utilisant le premier Khî à la voix passive.

) en utilisant le premier Khî à la voix passive.

Tel était donc le thème de notre auteur dans ce livre. Il appartient au lecteur de découvrir, à partir de la traduction, comment il le poursuit. J’ai souligné une particularité du livre précédent : bien que l’idée du Tâo soit sous-jacente à tout, le terme lui-même n’y apparaît jamais. Non seulement la même idée sous-tend ce livre, mais le nom y est fréquemment employé. Le Tâo est la panacée aux maux de la controverse, le dissolvant qui permet de faire disparaître les divergences d’opinions.

Que le Tâo ne soit pas un nom personnel dans la conception de Kwang-dze ressort de plusieurs passages. Il n’est pas nécessaire d’aller au-delà des phénomènes naturels pour découvrir la raison de leur existence ; il n’est pas non plus nécessaire d’aller au-delà de l’égoïsme fanatique et de la vanité des polémistes pour trouver l’explication de leurs discussions, aussi diverses soient-elles et aussi déroutantes que le bruit du vent dans les arbres d’une forêt. Pour l’homme, ni dans la nature ni dans la sphère de la connaissance, il n’existe d’autre « Ciel » que celui qui appartient à son propre esprit. C’est là son seul « Vrai Maître ». S’il en existe un autre, nous ne voyons ni sa forme, ni aucune trace de son action. Les choses se produisent selon leur cours normal. Nous ne pouvons apporter aucune preuve de la Création. Que nous supposions qu’il y avait quelque chose « au commencement » ou rien, nous sombrons dans la contradiction et l’absurdité. Arrêtons-nous à la limite de ce que nous savons et n’essayons pas d’aller plus loin.

Vers la fin du Livre, l’agnosticisme de notre auteur semble atteindre son paroxysme. Toute expérience humaine est qualifiée de rêve ou d’« illusion ». Quiconque qualifie autrui de rêveur ignore qu’il ne rêve pas lui-même. Les commentateurs découvrent dans ces propos une similitude avec la doctrine bouddhiste selon laquelle toute vie n’est qu’illusion (  ). Cette notion trouve son aboutissement dans l’histoire qui conclut le Livre. [ p. 130 ] Kwang-dze avait rêvé qu’il était un papillon. Lorsqu’il se réveilla et redevint lui-même, il ne savait pas si lui, Kwang Kâu, avait rêvé qu’il était un papillon, ou s’il était maintenant un papillon rêvant qu’il était Kwang Kâu. Il ajoute pourtant qu’il doit y avoir une différence entre Kâu et un papillon, mais il ne précise pas laquelle. Mais avait-il jamais rêvé qu’il était un papillon, au point de perdre conscience de son identité personnelle de Kwang Kâu ? Je ne le pense pas. On peut peut-être perdre cette conscience dans un état de folie ; mais Young manque de prudence lorsqu’il parle de Kwang Kâu.

). Cette notion trouve son aboutissement dans l’histoire qui conclut le Livre. [ p. 130 ] Kwang-dze avait rêvé qu’il était un papillon. Lorsqu’il se réveilla et redevint lui-même, il ne savait pas si lui, Kwang Kâu, avait rêvé qu’il était un papillon, ou s’il était maintenant un papillon rêvant qu’il était Kwang Kâu. Il ajoute pourtant qu’il doit y avoir une différence entre Kâu et un papillon, mais il ne précise pas laquelle. Mais avait-il jamais rêvé qu’il était un papillon, au point de perdre conscience de son identité personnelle de Kwang Kâu ? Je ne le pense pas. On peut peut-être perdre cette conscience dans un état de folie ; mais Young manque de prudence lorsqu’il parle de Kwang Kâu.

« Rêves, où la pensée, dans le labyrinthe de l’imagination, devient folle. »

Lorsque nous rêvons, nos pensées ne sont pas conditionnées par les catégories de temps et d’espace ; mais la conviction de notre identité n’est jamais perdue.

¶ LIVRE III. YANG SHANG KÛ.

« Le Seigneur de la Vie » est le Tâo. C’est à lui que nous devons l’origine de la vie et sa préservation. Bien qu’il ne soit pas un Être Personnel, il est ici présenté comme s’il l’était, « le Seigneur de la Vie », tout comme dans le Livre précédent, il est présenté comme un « Vrai Gouverneur » et un « Vrai Souverain ». Mais comment nourrir le Tâo ? La réponse est : en évitant tout effort pour le faire ; en accomplissant sans passion et sans effort ce que nous avons à faire dans notre situation ; en laissant simplement le Tâo nous guider et nous nourrir, sans rien faire pour nous faire plaisir ni pour contrer la tendance de notre être à la décadence et à la mort.

Le paragraphe 1 expose le préjudice qui résulte du fait de ne pas nourrir ainsi la vie et énonce la règle que nous devons suivre.

Le paragraphe 2 illustre l’observance de la règle par l’habileté parfaite avec laquelle le cuisinier du souverain Wän-hui de Wei découpait les bœufs pour son employeur sans lui causer de problèmes ni blesser son couteau.

[ p. 131 ]

Le paragraphe 3 illustre le résultat d’une négligence de l’un des avertissements du paragraphe 1 à l’égard d’un certain maître de la gauche, qui s’était causé un démembrement en perdant l’un de ses pieds.

Le paragraphe 4 montre comment Lâo-dze lui-même avait failli à nourrir « le Seigneur de la Vie » en négligeant l’autre précaution et en laissant dans ses bonnes actions un mélange de sentiments humains, ce qui provoqua chez ses disciples une estime pour lui incompatible avec la nature du Tao, et les fit pleurer excessivement après sa mort. C’est la partie la plus remarquable du Livre, suivie d’une phrase qui implique que l’esprit de l’homme perdure après la mort. Son corps est désigné par les « fagots » consumés par le feu. Ce feu représente l’esprit qui peut être transféré ailleurs.

Certains commentateurs insistent sur l’analogie entre cela et la transrotation bouddhique des naissances ; ce dernier enseignement, cependant, ne semble pas être compris par eux. D’autres affirment que « nourrir le Seigneur de la Vie » consiste simplement à agir comme Yü lorsqu’il évacua les eaux du déluge « en faisant ce qui ne lui causait aucun problème » ; voir Mencius, IV, ii, 26.

Dans le Kwang-dze, il y a plusieurs autres histoires du même caractère que celle du cuisinier du roi Wän-hui, par exemple XIX, 3 et XXII, 9. Ce sont des exemples de la dextérité acquise par l’habitude, et il ne faut guère les mettre au service de la doctrine du Tâo.

¶ LIVRE IV. ZÄN KIEN SHIH.

L’homme a sa place parmi les autres hommes dans le monde ; il est membre, tant qu’il vit, du corps de l’humanité. Et comme il a sa place dans la société, il a aussi des devoirs particuliers à remplir, selon sa position et ses relations avec autrui. Les auteurs taoïstes se réfèrent à ce Livre comme une preuve du caractère pratique des écrits de Kwang-dze.

[ p. 132 ]

Ils ont raison dans une certaine mesure ; mais les cas de parenté exposés et prescrits sont d’un caractère si particulier que le Livre n’a que peu de valeur comme guide de conduite et de devoirs humains. Les deux premiers paragraphes traitent du cas de Yen Hui, qui souhaite se rendre à Wei et tenter de réformer le caractère et le gouvernement de son souverain oppresseur ; les troisième et quatrième, celui du duc de Sheh, à qui le roi de Khû a confié une mission difficile à la cour de Khî, ce qui lui cause beaucoup d’anxiété et d’appréhension ; et le cinquième, celui d’un certain Yen Ho, qui s’apprête à enseigner au fils du duc Ling de Wei, un jeune homme au caractère très mauvais. Les quatre autres paragraphes ne semblent pas intervenir naturellement après ces trois cas, étant consacrés à deux arbres immenses et merveilleux, au cas d’un pauvre infirme difforme et à la conférence donnée à Confucius par « le fou de Khû ». Dans tous ces derniers paragraphes, le thème est l’utilité, pour le parti lui-même du moins, de ne servir à rien.

Confucius est l’orateur principal des quatre premiers paragraphes. Ses propos à Yen Hui et au duc de Sheh sont riches de perspicacité et de bonté ; mais nous préférons le style pratique de ses enseignements, tels que rapportés par ses propres disciples dans les Entretiens confucéens. Il est possible que Kwang-dze ait voulu montrer que son enseignement contenait, à son insu, une grande partie du caractère mystique du système taoïste. Sa conversation avec le duc de Sheh, cependant, est moins odieuse à cette accusation que ce qu’on lui fait dire à Yen Hui. Le conseiller de Yen Ho est un certain Kü Po-yü, disciple de Confucius, qui occupe encore une place dans les temples du sage.

En conclusion, le taoïsme de notre auteur contraste avec les méthodes de Confucius. Son but, dans tout ce traité, était peut-être de montrer comment « ne rien faire, et pourtant tout faire » était la méthode à suivre dans toutes les relations sociales.

[ p. 133 ]

¶ LIVRE V. TEH KHUNG FÛ.

Le fû (  ) consistait dans les temps les plus anciens en deux morceaux de bambou marqués de certaines marques, de manière à s’ajuster parfaitement l’un à l’autre, et tenus par les deux parties à un accord ou à une convention. Par la production et la comparaison des morceaux, les parties vérifiaient leur relation mutuelle ; et la revendication de l’une et l’obligation de l’autre étaient suffisamment établies. « Sceau » semble la meilleure traduction du caractère dans ce titre.

) consistait dans les temps les plus anciens en deux morceaux de bambou marqués de certaines marques, de manière à s’ajuster parfaitement l’un à l’autre, et tenus par les deux parties à un accord ou à une convention. Par la production et la comparaison des morceaux, les parties vérifiaient leur relation mutuelle ; et la revendication de l’une et l’obligation de l’autre étaient suffisamment établies. « Sceau » semble la meilleure traduction du caractère dans ce titre.

Par « vertu » (  ) nous devons entendre les caractéristiques du Tâo. Là où celles-ci existaient dans leurs pleines proportions chez un individu, il était certain qu’elles en étaient la preuve dans l’influence qu’il exerçait dans toutes ses relations avec les autres hommes ; et l’illustration de ceci est le sujet de ce Livre, dans ses cinq paragraphes. Cette influence est le « Sceau » apposé sur lui, prouvant qu’il est un véritable enfant du Tâo.

) nous devons entendre les caractéristiques du Tâo. Là où celles-ci existaient dans leurs pleines proportions chez un individu, il était certain qu’elles en étaient la preuve dans l’influence qu’il exerçait dans toutes ses relations avec les autres hommes ; et l’illustration de ceci est le sujet de ce Livre, dans ses cinq paragraphes. Cette influence est le « Sceau » apposé sur lui, prouvant qu’il est un véritable enfant du Tâo.

Les héros, comme je puis les appeler, des trois premiers paragraphes sont tous des hommes qui ont perdu leurs pieds, ayant été réduits à cet état en punition, juste ou injuste, de certaines offenses ; et ceux des deux derniers se distinguent par leur laideur extraordinaire ou leur difformité répugnante. Mais ni la perte de leurs pieds ni leurs difformités ne troublent la sérénité de leur esprit, ni n’entravent l’effet de leur enseignement et de leur caractère sur autrui ; tant leur vertu est supérieure aux défauts de leur apparence extérieure.

Le Livre est parsemé de brèves descriptions du Tao. Les plus remarquables sont celles du paragraphe 1, où il apparaît comme « celui en qui il n’y a aucun élément de fausseté » et comme « l’auteur de tous les changements ou transformations » du monde. Les phrases où elles apparaissent sont ainsi traduites par M. Balfour : « Il cherche à connaître Celui en qui il n’y a rien de faux. Il ne serait pas affecté par l’instabilité de la création ; même si sa vie était impliquée dans la destruction générale, il resterait fermement attaché à sa foi (en Dieu). » Et il observe dans un [ p. 134 ] notez que la première courte phrase « est expliquée par les commentateurs comme se référant à Kän Zâi (  ), le terme utilisé par l’école taoïste pour Dieu. » Mais nous avons rencontré ce nom et ses synonymes dans le Livre II, par. 2, comme appellations du Tâo, associées au déni de sa personnalité. Kän Zâi, « le Vrai Gouverneur ou Seigneur », peut être utilisé comme désignation pour dieu ou Dieu, mais l’école taoïste nie l’existence d’un Être Personnel, auquel nous avons l’habitude d’appliquer ce nom.

), le terme utilisé par l’école taoïste pour Dieu. » Mais nous avons rencontré ce nom et ses synonymes dans le Livre II, par. 2, comme appellations du Tâo, associées au déni de sa personnalité. Kän Zâi, « le Vrai Gouverneur ou Seigneur », peut être utilisé comme désignation pour dieu ou Dieu, mais l’école taoïste nie l’existence d’un Être Personnel, auquel nous avons l’habitude d’appliquer ce nom.

Hui-dze, le sophiste et ami de Kwang-dze, est présenté en conclusion comme contestant avec lui la pertinence de représenter le Maître du Tâo comme étant encore « un homme » ; il est réprimandé par lui en répétant ses affirmations et en faisant référence à certaines particularités bien connues de Hui-dze. Qu’aurait dit Kwang-dze si son adversaire avait affirmé que ses exemples étaient tous imaginaires et qu’aucun homme n’était jamais apparu capable d’invoquer le fait qu’il possédait un tel « sceau » pour ses vertus et son influence, comme il le décrit ?

Lû Fang-wäng compare à la teneur de ce Livre ce que nous trouvons dans Mencius, VII, i, 21, sur la nature de l’homme supérieur. L’analogie entre eux, cependant, est très faible et incomplète.

¶ LIVRE VI. TÂ ZUNG SHIH.

Français Je traduis donc le titre de ce Livre en prenant Zung comme verbe, et Zung Shih comme = ‘Le Maître qui est honoré’. Certains critiques prennent Zung dans le sens de ‘Créateur’, dans lequel il est employé dans le Tâo Teh King, lxx, 2. Quelle que soit la traduction adoptée, il ne fait aucun doute que le titre est destiné à désigner le Tâo ; et aucun des Livres de notre auteur n’est plus important pour la compréhension de son système de pensée.

La clé se trouve dans le premier de ses quinze paragraphes. Il y a en l’homme deux éléments : le Céleste ou Taoïste, et l’humain. Le disciple du Tâo, les reconnaissant tous deux, cultive ce qu’il connaît en tant qu’homme [ p. 135 ] afin de se conformer entièrement à l’action du Tâo et de se soumettre à toutes les expériences les plus pénibles de son sort, entièrement ordonné par lui. Un sceau sera apposé sur la sagesse de cette voie plus tard, lorsqu’il aura achevé la période de son existence terrestre et reviendra à l’état de non-existence d’où le Tâo l’a appelé à naître en tant qu’homme. En attendant, il pourra devenir l’homme véritable, possédant la vraie connaissance.

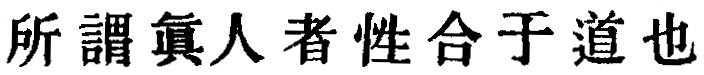

Notre auteur donne ensuite à ses lecteurs, en cinq paragraphes, son idée de l’Homme Véritable. M. Balfour dit que ce nom doit être compris « au sens ésotérique, comme participant de l’essence de la divinité », et il le traduit par « l’Homme Divin ». Mais nous n’avons pas le droit d’introduire ici les termes « divin » et « divinité ». Nan-hwâi (VII, 5b) donne une courte définition du nom, plus pertinente : « Ce que nous appelons « l’Homme Véritable » est celui dont la nature est en accord avec le Tâo (  ) et le commentateur ajoute en note : « Des hommes tels que Fû-hsî, Hwang-Tî et Lâo Tan. » Français Le dictionnaire Khang-hsî commence son exposé du caractère

) et le commentateur ajoute en note : « Des hommes tels que Fû-hsî, Hwang-Tî et Lâo Tan. » Français Le dictionnaire Khang-hsî commence son exposé du caractère  ou ‘Vrai’ par une définition de l’Homme Vrai tirée du Shwo Wän comme un

ou ‘Vrai’ par une définition de l’Homme Vrai tirée du Shwo Wän comme un  , ‘un reclus de la montagne, dont la forme corporelle a été changée, et qui monte au ciel’ ; mais lorsque ce premier dictionnaire fut rédigé, le Taoïsme était entré dans une nouvelle phase, différente de celle qu’il connaissait à l’époque de notre auteur. La caractéristique la plus marquante de l’Homme Vrai est qu’il est libre de tout exercice de pensée et de but, un être entièrement passif entre les mains du Tâo. Au par. 3, sept hommes sont mentionnés, des hommes bons et dignes, mais inférieurs au Vrai.

, ‘un reclus de la montagne, dont la forme corporelle a été changée, et qui monte au ciel’ ; mais lorsque ce premier dictionnaire fut rédigé, le Taoïsme était entré dans une nouvelle phase, différente de celle qu’il connaissait à l’époque de notre auteur. La caractéristique la plus marquante de l’Homme Vrai est qu’il est libre de tout exercice de pensée et de but, un être entièrement passif entre les mains du Tâo. Au par. 3, sept hommes sont mentionnés, des hommes bons et dignes, mais inférieurs au Vrai.

Ayant dit ce qu’il avait à dire sur l’Homme Véritable, Kwang-dze en vient, dans le septième paragraphe, à parler directement du Tâo lui-même, et le décrit avec de nombreux prédicats merveilleux qui l’élèvent au-dessus de notre idée de Dieu ; un concept et non une personnalité. Il conclut en mentionnant un certain nombre de personnages anciens qui avaient obtenu le Tâo et, par lui, accomplirent des merveilles, à commencer par un Shih-wei, qui précéda Fû-hsî, et se terminant par Fû Yüeh, le ministre de [ p. 136 ] Wû-ting, au XIVe siècle avant J.-C., et qui devint finalement une étoile dans la partie orientale du zodiaque. Phäng Zû est également mentionné comme vivant, grâce à sa possession du Tâo, du XXIIe siècle avant J.-C. au VIIe siècle ou plus tard. Le soleil, la lune et la constellation de la Grande Ourse sont également mentionnés comme ses possesseurs, ainsi que l’Être fabuleux appelé la Mère du Roi d’Occident. L’ensemble du passage laisse le lecteur perplexe au plus haut point.

Les paragraphes suivants sont principalement consacrés à des exemples d’apprentissage du Tao et à ses effets sur la supériorité des hommes face aux infirmités de l’âge, aux plus terribles difformités et aux calamités de la pauvreté ; ils évoquent la « tranquillité » face à tout ce qui pourrait sembler le plus susceptible de la perturber. La tentative, à la fin du paragraphe 8, de retracer la genèse de la connaissance du Tao est très étrange. Confucius est présenté à plusieurs reprises comme le porte-parole du Tao et est amené à le vanter comme le nec plus ultra de la réussite humaine.

¶ LIVRE VII. YING TÎ WANG.

Le premier des trois caractères de ce titre rend sa traduction quelque peu déroutante. Ying a des significations différentes selon qu’on le lit au premier ou au troisième ton. Au premier ton, il symbolise ce qui est juste, ou devrait être ; au troisième ton, il symbolise la réponse. Je préfère le prendre ici au premier ton. Comme le dit Kwo Hsiang : « Celui qui est libre de tout esprit ou de tout dessein personnel, et qui aime que les hommes se transforment par eux-mêmes, est apte à être un dirigeant ou un roi », et comme le dit Zhui Kwan, un autre commentateur ancien : « Celui dont l’enseignement est sans paroles et qui fait agir les hommes comme des bœufs ou des chevaux, est apte à être un dirigeant ou un roi. » Tel est donc l’objet du Livre : décrire ce gouvernement qui manifeste le Tâo aussi bien chez les dirigeants que chez les gouvernés, le monde des hommes tous heureux et bons, sans but ni effort.

Il se compose de sept paragraphes. Le premier nous montre le dirigeant modèle en lui de la lignée de Thâi, que je n’ai pas réussi à identifier. Le second nous montre des hommes sous une telle domination, incontrôlés et en sécurité comme l’oiseau qui vole haut hors de portée de l’archer, et la souris à l’abri de ses poursuivants dans son trou profond. Le professeur de cette partie est Khieh-yü, connu dans l’école confucéenne comme « le fou de Khû », et il délivre sa leçon en opposition à l’hérésie d’un Zäh-kung Shih, ou « Commencement de Midi ». Dans le troisième paragraphe, les orateurs sont « un homme sans nom » et un Thien Kän, ou « Racine du Ciel ». Dans le quatrième paragraphe, Lâo-dze lui-même apparaît sur scène et sermonne un Yang Dze-kü, le Yang Kû de Mencius. Il conclut en disant que « l’endroit où les rois intelligents ont pris position ne pouvait être sondé, et ils ont trouvé leur plaisir dans (le royaume du) néant. »

Le cinquième paragraphe est plus long et nous raconte la défaite d’un sorcier, physionomiste de Käng, face à Hû-dze, le maître du philosophe Lieh-dze, qui est ainsi délivré du charme que le tricheur lui jetait. J’avoue ne pas comprendre les divers procédés par lesquels Hû-dze déjoue le sorcier et le fait fuir. L’histoire entière est racontée, et plus longuement, dans le deuxième livre du recueil attribué à Lieh-dze, et l’étudiant curieux aimera peut-être consulter la traduction de cet ouvrage par M. Ernst Faber (Der Naturalismus bei den alten Chinesen sowohl nach der Seite des Pantheismus als des Sensualismus, oder die Sämmtlichen Werke des Philosophen Licius, 1877). L’effet de la défaite du sorcier sur Lieh-dze fut grand. Il retourna humblement chez lui et n’en sortit plus pendant trois ans. Il faisait la cuisine pour sa femme et nourrissait les cochons comme s’il nourrissait les hommes. Il retourna à la simplicité pure et y demeura jusqu’à la fin de sa vie. Mais je ne vois pas le lien entre ce récit et le gouvernement des souverains et des rois.

Le sixième paragraphe est une homélie de notre auteur lui-même sur la « non-action ». Elle contient une bonne comparaison, comparant l’esprit de l’homme parfait à un miroir, qui reflète fidèlement ce qui se présente à lui, mais n’en conserve aucune image lorsque l’esprit a disparu.

[ p. 138 ]

Le dernier paragraphe est une allégorie ingénieuse et intéressante relatant comment les dieux des mers du Sud et du Nord ont anéanti le Chaos en le perçant de trous. Ils ont ainsi détruit la simplicité originelle et, selon le taoïsme, ont porté préjudice au Chaos ! Dans l’ensemble, je ne pense pas que ce livre, qui conclut les essais les plus aboutis de Kwang-dze, soit aussi réussi que ceux qui le précèdent.

¶ LIVRE VIII. PHIEN MÂU.

Ce livre nous amène à la deuxième partie des écrits de notre auteur, qui comprend au total quinze livres. La principale différence entre les livres de la première partie et les autres parties a été expliquée dans le chapitre introductif. Nous ne nous intéresserons ici qu’à la nature différente de leurs titres. Ceux des sept livres précédents sont autant de thèses, et on pense qu’elles leur ont été préfixées par Kwang-dze lui-même ; ceux de ce livre et des suivants auraient été préfixés par Kwo Hsiang, et se composent de deux ou trois caractères empruntés au début, ou près du début, des différents livres, à l’instar des noms des livres dans les Entretiens de Confucius, dans les œuvres de Mencius et dans nos Écritures hébraïques. Les livres VIII à XIII sont considérés comme complémentaires au VII d’Aû-yang Hsiû.

Le titre de ce huitième livre, Phien Mâu, a été rendu par M. Balfour, d’après le Dr Williams, par « pouces doubles ». Mais le Mâu, qui peut signifier soit le pouce, soit le gros orteil, doit être pris dans ce dernier sens, étant distingué dans ce paragraphe et ailleurs de Kih, « un doigt », et expressément spécifié comme appartenant au pied. Le caractère phien, tel qu’il est utilisé ici, est défini dans le dictionnaire Khang-hsî comme « tout ce qui pousse en plus comme un appendice ou une excroissance, une excroissance latérale ». Cela semblerait justifier sa traduction par « double ». Mais au paragraphe 3, tandis que le doigt supplémentaire augmente le nombre de doigts, cette excroissance sur le pied est représentée comme diminuant le nombre d’orteils. Je dois considérer [ p. 139 ] le phien désigne donc un appendice par lequel le gros orteil était uni à l’un ou à tous les autres orteils, et je ne vois pas de meilleure interprétation du titre que celle que j’ai donnée. On raconte dans le Zo Kwan (vingt-troisième année du duc Hsî) que le célèbre duc Wän de Zin avait un phien hsieh, c’est-à-dire que ses côtes présentaient l’apparence de ne former qu’un seul os. Voilà pour le titre.

Le sujet du Livre nous paraît étrange : selon le Tao, la bienveillance et la droiture ne sont pas des croissances naturelles de l’humanité, mais des excroissances, comme le doigt supplémentaire de la main ou la membrane des orteils. La faiblesse du système taoïste commence à apparaître. Les arguments de Kwang-dze à l’appui de sa position doivent être jugés très faibles. L’ancien Shun est présenté comme le premier à avoir invoqué les deux grandes vertus pour déformer et tourmenter le monde, maintenant la société pendant plus de mille ans dans un état d’agitation inquiète. Bien sûr, il suppose qu’avant Shun – il ne précise pas pendant combien de temps (et ailleurs, il fait croire que le déclin a commencé plus tôt) – le monde avait vécu dans un état d’innocence et de simplicité paradisiaques, sous la direction du Tao, indifférent à toute considération de bien et de mal, les hommes laissant passivement leur nature se développer tranquillement, et heureux dans cet état. Toute culture artistique ou musicale est mauvaise, et il est donc mauvais et nuisible de s’efforcer de manifester de la bienveillance et de maintenir la droiture.

Il distingue particulièrement deux hommes, l’un du XIIe siècle avant J.-C., le célèbre Po-î, qui mourut de faim plutôt que de reconnaître la dynastie de Kâu ; et un autre d’une époque plus récente, le brigand Shih, grand chef de brigands, qui par ses actes s’attira une fin prématurée ; et il ne voit rien qui les distingue. Nous devons donner notre avis sur l’enseignement du confucianisme de préférence à celui du taoïsme, si notre auteur peut être considéré comme un bon interprète de ce dernier. Il est ingénieux dans ses affirmations et ses illustrations, mais il n’était, comme son maître Lâo-dze, qu’un rêveur.

[ p. 140 ]

¶ LIVRE IX. MÂ THÎ.

« Chevaux » et « Sabots » sont les deux premiers caractères du Texte, symbolisant le régent et le régime. Le récit de l’enseignement du Livre donné par Lin Hsî-kung est si concis que je m’en inspirerai. Il dit :

Gouverner les hommes, c’est comme gouverner les chevaux. On peut les gouverner d’une manière qui leur soit nuisible, tout comme Po-lâo gouvernait le cheval, contrairement à sa véritable nature. Sa méthode ne différait pas de celle du (premier) potier et du charpentier dans le travail de l’argile et du bois, contraire à la nature de ces substances. Malgré cela, les siècles ont célébré l’habileté de ces hommes, ignorant ce qui constitue le bon et habile gouvernement des hommes. Un tel gouvernement exige simplement que les hommes soient amenés à accomplir leur nature constante et régulière, les qualités qu’ils possèdent tous en commun, avec lesquelles ils sont constitués par le Ciel, puis qu’ils soient laissés à eux-mêmes. C’est ce qui a constitué l’âge de la vertu parfaite ; mais lorsque les sages ont insisté sur la pratique de la bienveillance, de la droiture, des cérémonies et de la musique, les gens ont commencé à se priver de cette vertu parfaite. Non pas qu’ils fussent en eux-mêmes différents de ce qu’ils avaient été, mais ces pratiques n’appartiennent pas réellement à leur nature régulière ; Elles résultaient de leur négligence des caractéristiques du Tâo et de l’abandon de leur constitution naturelle ; c’était le cas de l’artisan habile coupant et hachant ses matières premières pour en faire des vases. Il n’y a aucun doute que la gestion des chevaux par Po-lâo leur ait donné le savoir avec lequel ils ont continué à jouer le rôle de voleurs, ou que ce soit le gouvernement du peuple par les sages qui les ait poussés à se consacrer à la poursuite du profit ; il est impossible de nier l’erreur de ces sages.

« Du début à la fin, le Livre ne contient qu’une seule idée : c’est une amplification de l’expression du Livre précédent selon laquelle « tous les hommes ont leur constitution régulière et constante [p. 141] », et c’est la plus facile à interpréter de toutes les compositions de Kwang-dze. Cependant, en raison de la touche merveilleuse de son crayon pour décrire la sympathie entre les hommes et les autres créatures à leur état primitif, certains ont imaginé un gaspillage et une embellissement du langage, et ont douté que le Livre soit réellement de lui, pensant qu’il avait été écrit par quelqu’un imitant son style. Je crains qu’aucune autre main n’ait facilement atteint une telle maîtrise de ce style. »

Il est impossible de statuer définitivement sur le soupçon d’authenticité du Livre ainsi exprimé dans les remarques finales de Hsî-kung. Le même soupçon a surgi dans mon esprit lors de la traduction. Je demeure étonné que notre auteur n’ait pas perçu l’absurdité de ses notions sur l’état originel des hommes et de sa condamnation des sages.

¶ LIVRE X. KHÜ KHIEH.

Le commentateur Kwei Kän-khüan observe qu’une idée traverse ce livre : les hommes les plus sages et les plus savants ont commis des vols et des brigandages, et que si la sagesse et la sagesse avaient une fin, le monde serait en paix. Entre ce livre et le précédent, il y a une concordance générale dans l’argumentation et l’objet, mais dans celui-ci, l’auteur s’exprime avec plus de véhémence et va presque jusqu’à l’excès dans sa dénonciation des institutions des sages.

Le lecteur sera d’accord avec ces descriptions du Livre. Kwang-dze manque parfois de conviction dans ses tentatives d’établir ses arguments. À mon avis, les parties les plus intéressantes de ce Livre, et la dernière, sont les descriptions complètes que nous y trouvons de l’heureux état des hommes lorsque le Tâo maintenait son emprise incontestée sur le monde, ainsi que les noms de nombreux premiers souverains taoïstes. Comment peut-on supposer qu’un retour à l’innocence et à la simplicité primitives apporterait quoi que ce soit ? L’antagonisme entre le taoïsme et le confucianisme transparaît clairement dans ce Livre.

[ p. 142 ]

Le titre du livre est tiré de deux caractères de la première clause du premier paragraphe.

¶ LIVRE XI. ZÂI YÛ.

Les deux caractères du titre sont tirés de la première phrase du Texte, mais ils expriment le sujet du Livre plus pleinement que les autres titres de cette partie, et lui donnent presque droit à une place dans la première partie. Il n’est pas facile de les traduire, et M. Balfour les rend par « Leniency towards Faults », interprétant probablement Zâi comme l’équivalent de notre préposition « in », ce qui est souvent le cas. Mais Kwang-dze utilise à la fois Zâi et Yû comme verbes, ou les mélange, la force principale du composé binomial provenant de la signification du Zâi. Zâi est défini par Zhun (  ) qui donne l’idée de ‘préserver’ ou de ‘garder intact’, et Yû par Khwan (

) qui donne l’idée de ‘préserver’ ou de ‘garder intact’, et Yû par Khwan (  ), ‘être indulgent’ ou ‘indulgent’. Les deux caractères sont ensuite échangés contre deux autres, wû wei (

), ‘être indulgent’ ou ‘indulgent’. Les deux caractères sont ensuite échangés contre deux autres, wû wei (  ) ‘ne rien faire’, ‘inaction’, une grande caractéristique du Tâo.

) ‘ne rien faire’, ‘inaction’, une grande caractéristique du Tâo.

Le résumé suivant du Livre est tiré des explications de Hsüan Ying sur notre auteur : « Les deux caractères Zâi Yû expriment le sujet du Livre, et « gouverner » désigne l’erreur opposée comme la maladie dans laquelle les hommes sont enclins à tomber. Laissez les hommes être, et les tendances de leur nature seront en repos, et il n’y aura plus besoin de gouverner le monde. Essayez de le gouverner, et le monde sera rempli de troubles ; et les hommes ne pourront pas se reposer sur les tendances de leur nature. » Tels sont les sujets des deux premiers paragraphes.

Dans le troisième paragraphe, nous trouvons la vision erronée de Zhui Khü selon laquelle gouverner permet d’améliorer l’esprit des hommes. Il ignorait que gouverner était une ingérence perturbatrice dans l’esprit des hommes ; et comment Lâo-dze exposait les méfaits d’un tel gouvernement, qui perdureraient jusqu’à devenir irréparables. Ce long paragraphe s’attaque vigoureusement aux torts causés par le gouvernement.

« Dans le quatrième paragraphe, lorsque Hwang-Tî interroge [ p. 143 ] Kwang Khäng-dze, ce dernier met de côté sa question sur le gouvernement du monde et lui parle de son propre gouvernement ; et dans le cinquième, lorsque Yün Kiang interroge Hung Mung sur le gouvernement des hommes, ce dernier lui parle de la nourriture du cœur. Ces deux grands paragraphes exposent clairement les points les plus subtils de la politique de Let-a-be. Vraiment, ce n’est pas un vain nom. »

« Dans les deux derniers paragraphes, Kwang, avec ses propres mots et à sa manière, expose, tantôt par affirmation, tantôt par négation, le sens de tout ce qui précède. »

Ce résumé du livre aidera le lecteur à le comprendre. Pour d’autres remarques utiles, je le renvoie aux notes annexées au texte. Le livre n’est pas facile à comprendre ni à traduire ; et une remarque trouvée dans l’édition Kiâ-khing des « Dix Philosophes » de Lû Hsiû-fû, mort en 1279, m’a été utile : « Si vous ne comprenez pas une ou deux phrases de Kwang-dze, ce n’est pas grave. »

¶ LIVRE XII. THIEN TÎ.

Les deux premiers caractères du Livre sont adoptés comme nom : Thien Tî, « Ciel et Terre ». Ils sont employés, non pas tant comme les deux plus grandes formes matérielles de l’univers, mais comme les Grandes Puissances dont l’influence s’étend à tout ce qui est en dessous et sur elles. Silencieusement et efficacement, avec une entière spontanéité, leur influence se manifeste, et une règle et un modèle sont ainsi donnés à ceux à qui incombe la tâche de gouverner le monde. Le caractère unique « Ciel » est employé tout au long du Livre pour désigner cette spontanéité sans but, mais si puissante.

Lû Shû-kih dit : « Ce Livre expose aussi clairement comment les dirigeants du monde doivent simplement agir en accord avec la spontanéité de la vertu du Ciel ; abjurer la sagesse et mettre de côté la connaissance ; et ne rien faire : de cette manière, le Tâo ou la bonne méthode de gouvernement sera atteint. Quant aux méthodes coercitives de Mo Tî [ p. 144 ] et de Hui-dze, elles ne servent qu’à affliger ceux qui les suivent. »

Cet objet du livre apparaît, plus ou moins distinctement, dans la plupart des paragraphes illustratifs ; bien que, comme cela a été souligné dans les notes, plusieurs d’entre eux doivent être considérés comme apocryphes. Les paragraphes 6, 7 et 11 sont ainsi remis en question, et, comme la plupart des lecteurs le penseront, avec raison. Du paragraphe 13 à la fin, les paragraphes sont considérés comme un seul et même paragraphe, où Kwang-dze présente ses propres réflexions dans un style inhabituel ; mais l’authenticité de l’ensemble, à ma connaissance, n’a pas été mise en doute.

¶ LIVRE XIII. THIEN TÂO.

« Thien Tâo », les deux premiers caractères du premier paragraphe, préfixés au Livre comme son nom, se traduisent par « La Voie du Ciel », signifiant la spontanéité silencieuse qui caractérise toutes les opérations de la nature, se déroulant silencieusement, mais « perfectionnant toutes choses ». À mesure que les dirigeants du monde parviennent à cette même voie dans leur gouvernement, et que les sages parmi les hommes y parviennent dans leurs enseignements, gouvernement et doctrine atteignent une perfection correspondante. « La joie du Ciel » et « la joie des Hommes » sont toutes deux réalisées. Il ne devrait y avoir ni but ni volonté dans l’univers. « Le vide, l’immobilité, la placidité, le manque de saveur, la quiétude, le silence et l’inaction ; telles sont la perfection du Tâo et de ses caractéristiques. »

Notre auteur insiste particulièrement sur l’inaction, ou non-action, comme sujet du Livre. Mais comme le monde est saturé d’action, il s’efforce d’établir une distinction entre les pouvoirs dirigeants et ceux qui leur sont subordonnés et employés, pour qui l’action et le but, bien que toujours dénués de toute pensée personnelle, sont nécessaires ; et par cette distinction, il me semble abandonner la particularité de son système, de sorte que certains critiques, notamment Aû-yang Hsiû, sont obligés d’avouer que ces parties du Livre sont différentes des écrits de Kwang-dze. Pourtant, l’antagonisme du taoïsme et du confucianisme est très apparent tout au long du livre. Parmi les paragraphes illustratifs, le septième, relatant le comportement grossier de Lâo-dze envers Confucius, et la manière dont il le contredit ensuite, est très amusant. Le huitième paragraphe, relatant l’entrevue entre Lâo et Shih-khäng Khî, est très étrange. Les allusions qu’il contient à certains incidents et particularités de la vie domestique de Lâo nous font regretter un récit plus complet de son histoire ; et la façon dont il juge son disciple le montre comme un maître du langage injurieux.

Le paragraphe de conclusion sur le duc Hwan de Khî est intéressant, mais je ne peux que vaguement percevoir son rapport avec l’argumentation du Livre.

¶ LIVRE XIV. THIEN YÜN.

Français Le contraste entre le mouvement des cieux (  ), et le repos de la terre (

), et le repos de la terre (  ), exige la traduction des caractères du titre par « La Révolution du Ciel ». Mais cette idée n’entre pas beaucoup dans le sujet du Livre. « Le tout », dit Hsüan Ying, « consiste en huit paragraphes, dont les trois premiers montrent que sous le ciel il n’y a rien qui ne soit dominé par le Tâo, avec lequel les Tîs et les Rois n’ont qu’à agir en accord ; tandis que les cinq derniers exposent comment le Tâo ne se trouve pas dans les formes matérielles et les changements des choses, mais dans une énergie semblable à l’esprit travaillant imperceptiblement, développant et contrôlant tous les phénomènes. »

), exige la traduction des caractères du titre par « La Révolution du Ciel ». Mais cette idée n’entre pas beaucoup dans le sujet du Livre. « Le tout », dit Hsüan Ying, « consiste en huit paragraphes, dont les trois premiers montrent que sous le ciel il n’y a rien qui ne soit dominé par le Tâo, avec lequel les Tîs et les Rois n’ont qu’à agir en accord ; tandis que les cinq derniers exposent comment le Tâo ne se trouve pas dans les formes matérielles et les changements des choses, mais dans une énergie semblable à l’esprit travaillant imperceptiblement, développant et contrôlant tous les phénomènes. »

Dans les notes sur les trois premiers paragraphes, je me suis efforcé de rendre leur signification moins obscure et moins déconnectée qu’elle ne l’est à première vue. Les cinq paragraphes illustratifs sont, on peut le supposer, tous factices et peuvent difficilement être considérés comme d’authentiques productions de Kwang-dze. Dans le sixième paragraphe, ou du moins une partie de celui-ci, Lin Hsî-kung reconnaît la main du faussaire, et le reste du paragraphe et une grande partie des quatre autres ne sont pas moins indignes de foi, à mon avis. Si l’on peut les considérer comme de la main de notre auteur lui-même, il était trop attaché à son propre système pour maintenir un équilibre entre Lâo et Khung.

¶ LIVRE XV. KHO Î.

Je ne vois pas de meilleure traduction pour  , les deux premiers caractères du Livre, et qui apparaissent comme son titre, que nos « Idées enracinées » ; des notions, c’est-à-dire maintenues aussi fermement que si elles étaient gravées dans la substance de l’esprit. Elles n’appartiennent cependant pas à l’ensemble du Livre, mais seulement au premier membre du premier paragraphe. Ce paragraphe décrit six classes d’hommes, dont seule la dernière est les vrais disciples du Tâo ; les Sages, du point de vue taoïste, qui sont à nouveau, dans la dernière phrase du dernier paragraphe, identifiés aux « Hommes Véritables » décrits en détail dans le sixième Livre. Le cinquième membre de ce premier paragraphe est intéressant car il montre comment il existait une classe de Tâoïstes qui cultivaient le système en vue d’obtenir la longévité par leurs pratiques dans la gestion du souffle ; Cependant notre auteur ne leur accorde pas sa pleine approbation, tandis qu’en même temps le taoïsme supérieur apparaît dans le dernier paragraphe, comme promouvant la longévité sans la gestion du souffle. Khû Po-hsiû, dans son commentaire sur Kwang-dze, qui a été publié en 1210, donne Po-î et Shû-khî comme exemples de la première classe dont il est question ici ; Confucius et Mencius, de la seconde ; Î Yin et Fû Yüeh, de la troisième ; Khâo Fû et Hsü Yû, comme exemples de la quatrième. De la cinquième classe, il ne donne aucun exemple, mais celui de Phäng Zû qui y est mentionné.

, les deux premiers caractères du Livre, et qui apparaissent comme son titre, que nos « Idées enracinées » ; des notions, c’est-à-dire maintenues aussi fermement que si elles étaient gravées dans la substance de l’esprit. Elles n’appartiennent cependant pas à l’ensemble du Livre, mais seulement au premier membre du premier paragraphe. Ce paragraphe décrit six classes d’hommes, dont seule la dernière est les vrais disciples du Tâo ; les Sages, du point de vue taoïste, qui sont à nouveau, dans la dernière phrase du dernier paragraphe, identifiés aux « Hommes Véritables » décrits en détail dans le sixième Livre. Le cinquième membre de ce premier paragraphe est intéressant car il montre comment il existait une classe de Tâoïstes qui cultivaient le système en vue d’obtenir la longévité par leurs pratiques dans la gestion du souffle ; Cependant notre auteur ne leur accorde pas sa pleine approbation, tandis qu’en même temps le taoïsme supérieur apparaît dans le dernier paragraphe, comme promouvant la longévité sans la gestion du souffle. Khû Po-hsiû, dans son commentaire sur Kwang-dze, qui a été publié en 1210, donne Po-î et Shû-khî comme exemples de la première classe dont il est question ici ; Confucius et Mencius, de la seconde ; Î Yin et Fû Yüeh, de la troisième ; Khâo Fû et Hsü Yû, comme exemples de la quatrième. De la cinquième classe, il ne donne aucun exemple, mais celui de Phäng Zû qui y est mentionné.

Ce qui distingue le véritable sage, le Vrai Homme du Taoïsme, c’est sa simplicité à poursuivre la Voie, telle qu’elle se manifeste dans l’action du Ciel et de la Terre, et à nourrir son esprit en conséquence, jusqu’à ce qu’il s’ensuive une fusion éthérée entre sa Voie et l’action ordonnée du Ciel. Ce sujet est traité jusqu’à la fin du Livre. Le prédicat le plus remarquable de l’esprit ainsi formé est celui du troisième paragraphe : « Son nom est le même que Tî ou Dieu », sur lequel aucun critique n’a pu jeter un éclairage satisfaisant. La version de Balfour est : « Son nom est « Un avec Dieu » » ; celle de Giles : « Son nom est alors « De Dieu », » ce « alors » étant la conséquence de sa conception selon laquelle le sujet est « l’existence spirituelle de l’homme avant sa naissance dans le monde des mortels. » Ma propre vision du sens apparaît dans ma version.

Lin Hsî-kung, cependant, met en doute l’authenticité de l’ensemble du Livre et pense qu’il pourrait provenir de la même main que le Livre XIII. Ils ont certainement une particularité commune : de nombreuses références à des paroles introuvables, mais introduites par la formule de citation : « C’est pourquoi il est dit. »

¶ LIVRE XVI. SHAN HSING.

« Rectifier ou corriger la nature » est le sens du titre et exprime suffisamment bien le sujet du livre. Il a été écrit pour dénoncer l’érudition « vulgaire » de l’époque, contraire aux principes du véritable taoïsme, cette érudition étant, selon Lû Shû-kih, « les enseignements de Hui-dze et de Kung-sun Lung ». Il serait souhaitable que nous disposions d’un compte rendu plus complet de ces enseignements. Mais voir le livre XXXIII.

Nombre de critiques aiment comparer le Livre au 21e chapitre du 7e Livre de Mencius, première partie, où ce philosophe expose « la nature humaine comme ce qu’il y a de plus important pour lui et la source de sa véritable jouissance », un texte que nul ne peut lire sans admiration. Mais nous sympathisons davantage avec les conceptions fondamentales de Mencius sur notre nature humaine qu’avec celles de Kwang-dze et son taoïsme. Lin Hsî-kung est plutôt enclin à douter de l’authenticité du Livre. Bien qu’il admire sa composition et admette la suite serrée et concise de ses phrases, il y a pourtant quelque chose en lui qui ne sent pas le style de Kwang-dze. Il me semble plutôt qu’il est sous-tendu par l’antagonisme de Lâo et de Kwang envers les connaissances de l’école confucéenne. La seule caractéristique [ p. 148 ] de notre auteur, ce qui me manque, ce sont les histoires illustratives dont il est généralement si abondant. En cela, le livre concorde avec le précédent.

¶ LIVRE XVII. KHIÛ SHUI.

Khiû Shui, ou « Eaux d’Automne », les deux premiers caractères du premier paragraphe de ce Livre, sont adoptés comme titre. Le sujet, dans ce paragraphe, n’est cependant pas tant les eaux d’automne que la grandeur du Tâo dans sa spontanéité, lorsqu’il a conquis l’homme. Aucune illustration du Tâo n’est aussi prisée par Lâo-dze que l’eau, mais il aimait à la représenter dans son mouvement tranquille et progressif, cherchant toujours le point le plus bas et exerçant toujours une influence bienfaisante. Mais l’eau est ici devant Kwang-dze dans son volume le plus puissant : le Ho inondé et l’immensité quasi infinie de l’océan ; et comme il s’inspire de ces phénomènes pour dispenser ses leçons, je traduis le titre par « Les Inondations d’Automne ».

Pour reprendre le récit du Livre donné par Lû Shû-kih : « Ce Livre », dit-il, montre comment sa spontanéité est la plus grande caractéristique du Tâo, et la chose principale qui y est inculquée est que nous ne devons pas permettre à l’élément humain d’éteindre dans notre constitution le Céleste.

« D’abord, en utilisant les illustrations du Hô et de la Mer, notre auteur nous donne à voir les Cinq Tîs et les Rois des Trois Dynasties comme n’illustrant le Tâo que dans une faible mesure, tandis que son grand développement ne se trouve pas dans les formes et les dispositifs extérieurs, de sorte qu’il est impossible de le décrire par des mots, et il est difficile d’en trouver le point de départ, ce qui semble en effet impraticable, alors que, sans rien faire, l’humain peut s’unir au Céleste et les hommes peuvent retrouver leur véritable condition. Au moyen des conversations entre l’esprit gardien du Hô et Zo (le dieu) de la Mer, ce sujet est traité de manière exhaustive. »

« Ensuite (au paragraphe 8), le khwei, le mille-pattes et d’autres sujets illustrent comment l’esprit est semblable à un esprit dans sa spontanéité et son inaction. Le cas de Confucius (au paragraphe 9) montre la même spontanéité, transformant la violence. [ p. 149 ] Kung-sun Lung (au paragraphe 10), refusant de se conformer à cette spontanéité et cherchant la victoire par ses raisonnements sophistiques, montre que sa sagesse n’est que semblable à la folie de la grenouille dans le puits. Les trois paragraphes restants nous présentent Kwang-dze par la spontanéité de son Tâo, maintenant supérieur aux attraits du rang ; puis, comme le phénix volant dans les airs, comme s’amusant dans une parfaite aisance ; et enfin, comme les poissons, dans le bonheur de sa maîtrise de soi. » Tel est un bref aperçu de cet intéressant chapitre. Nombre de critiques rejetteraient les neuvième et dixième paragraphes, les jugeant indignes de Kwang-dze, le premier dénaturant Confucius, le second se vantant lui-même. Je pense qu’ils peuvent tous deux être conservés comme étant de sa plume.

¶ LIVRE XVIII. KIH LO.

Le titre de ce livre, Kih Lo, ou « Joie Parfaite », peut également être interprété comme décrivant son sujet. Mais l’auteur ne précise pas clairement ce qu’il entend par « Joie Parfaite ». Il semble impliquer deux éléments : la libération des ennuis et de la détresse, et la libération de la peur de la mort. Ce que les hommes recherchent comme leur bien suprême ne serait pour lui que des fardeaux. Il ne les condamne certes pas totalement, mais sa propre quête est la voie la meilleure et la plus excellente. Sa propre jouissance s’obtient par l’inaction, c’est-à-dire par le Tâo ; l’action sans passion ni but en est la principale caractéristique ; elle est en même temps l’action la plus efficace, comme l’illustre l’action du ciel et de la terre.

Telle est la substance du premier paragraphe. Le second est intéressant car il montre comment son principe a contrôlé Kwang-dze à la mort de sa femme. Le paragraphe 3 nous montre deux professeurs de taoïsme délivrés par lui de la peur de leur propre mort. Le paragraphe 4 nous présente notre auteur parlant à un crâne, puis celui-ci lui apparaît en rêve et lui parle du bonheur de l’état après la mort. Le paragraphe 5 est consacré à Confucius et à son disciple favori Yen Hui. Il est indépendant du reste du Livre, et son authenticité est niée par certains commentateurs. Le dernier paragraphe, que l’on trouve sous une forme élargie dans les Livres attribués à Lieh-dze, n’a pas plus de rapport que le cinquième avec le thème général du Livre et constitue une étrange anticipation, en Chine, du système de transrotation ou de transformation du bouddhisme.

En effet, après avoir lu ce livre, nous cessons de nous étonner que le taoïsme et le bouddhisme soient si proches l’un de l’autre dans de nombreuses pratiques.

¶ LIVRE XIX. TÂ SHÄNG.

J’ai été tenté de traduire le titre de ce livre par « La pleine compréhension de la vie », en référence à ce qui est dit dans le deuxième livre sur « La nourriture du Seigneur de la vie ». Dans ce livre, la vie présente à l’esprit de l’auteur est celle du corps ; ici, il étend également sa vision à la vie de l’esprit. Cependant, l’un des sujets n’est pas suffisamment distingué de l’autre, et la profusion d’illustrations, tirées pour la plupart des œuvres de Lieh-dze, est déroutante.

Pour reprendre les mots de Lû Shû-khî : « Ce Livre montre comment celui qui veut nourrir sa vie avec habileté doit maintenir son esprit complet et ne faire qu’un avec le Ciel. » Ces deux idées y président tout au long. Au paragraphe 2, les paroles du Gardien Yin montrent que l’esprit maintenu complet est à l’abri du danger. Au paragraphe 3, l’illustration du bossu montre comment la volonté doit être préservée de toute confusion. Au paragraphe 4, celle du passeur montre que pour la plénitude de l’esprit, il faut ignorer la vie et la mort. Aux paragraphes 5 et 6, les paroles de Thien Khâi-kih mettent en garde contre le fait de nuire à la vie en s’abandonnant aux désirs sensuels. Au paragraphe 7, la vue d’un lutin par le duc Hwan perturbe son esprit. Au paragraphe 8, le coq de combat est dressé de manière à préserver l’esprit de son agitation. Au paragraphe 9, nous voyons l’homme dans l’eau de la cataracte se reposer calmement dans son sort. » Au § 10, nous voyons le fabricant du support de cloche achever son œuvre comme il l’a fait, conformément à l’esprit du Ciel. Tous ces exemples montrent comment l’esprit [ p. 151 ] est nourri. La conduite insouciante du char de Tung Yê au § 11, ne s’arrêtant pas lorsque la force de ses chevaux était épuisée, et le faux prétexte de Sun Hsiû, clair comme de l’eau de roche, sont des exemples d’un autre genre ; tandis que chez l’habile Shui, n’ayant guère besoin d’appliquer son esprit et se réjouissant pleinement de toutes choses, ses mouvements témoignent de son harmonie avec le Ciel et de sa plénitude spirituelle.

¶ LIVRE XX. SHAN MÛ.

Il faut un peu d’effort pour comprendre que Shan Mû, le titre de ce livre, ne s’applique pas à l’ensemble, mais seulement au premier de ses neuf paragraphes. Celui-ci parle d’un grand arbre que notre auteur a vu un jour sur une montagne. Les autres paragraphes n’ont rien à voir avec les arbres de montagne, grands ou petits. De même que le dernier livre peut être considéré comme un complément à « La Nourriture de la Vie », traité dans le livre III, il est considéré comme ayant le même rapport avec le livre IV, qui traite de « L’Homme dans le monde, associé aux autres hommes ». Il montre par ses divers récits, dont certains sont passionnants, comment, par une stricte observance des principes et des leçons du Tâo, un homme peut préserver sa vie et être heureux, faire le bien, s’épanouir et obtenir l’approbation d’autrui dans les diverses circonstances où il se trouve. Les thèmes des livres I et IV s’y fondent. Le paragraphe 8 a davantage le caractère d’un apologue que la plupart des nouvelles de Kwang-dze.

¶ LIVRE XXI, THIEN DZE-FANG.

Thien Dze-fang n’est que le nom d’un des hommes qui apparaissent dans le premier paragraphe. Son appartenance à l’histoire est révélée par les « Plans des Royaumes combattants », XIV, art. 6, où on le retrouve à la cour du marquis Wän de Wei (424-387 av. J.-C.), agissant comme conseiller auprès de ce souverain. Thien était son nom de famille ; Dze-fang sa désignation, [ p. 152 ] et Wû-kâi son nom. Il n’a aucun lien avec les paragraphes précédents, sauf le premier.

Il n’est pas facile de réduire tous les récits ou histoires du Livre à une seule catégorie. Les cinquième, septième et huitième, en effet, sont généralement rejetés comme apocryphes ou indignes de notre auteur ; et les sixième et neuvième sont triviaux, bien que le neuvième porte toutes les marques de son style graphique. Les paragraphes 3 et 4 sont tous deux longs et importants. Une idée commune, dans ces paragraphes comme dans les paragraphes 1, 2 et 10, semble être que la présence et le pouvoir du Tâo ne peuvent être communiqués par des mots et sont indépendants des conditions et circonstances extérieures.

¶ LIVRE XXII. KIH PEI YÛ.

Avec ce livre se termine la deuxième partie des Essais ou Traités de Kwang-dze. « Tous les livres qu’il contient, dit Lû Shû-kih, montrent l’opposition du taoïsme à la recherche de la connaissance telle que prescrite par l’école confucéenne et les autres écoles ; et ce livre peut être considéré comme le plus profond, le plus véhément et le plus clair de tous. » Les phrases conclusives du dernier paragraphe et le conseil de Lâo-dze à Confucius au paragraphe 5, de « réprimer sévèrement sa connaissance », peuvent être cités comme illustrant la justesse de la remarque de Lû.

Le dix-septième livre est généralement considéré comme le plus éloquent des traités de Kwang-dze, mais ce vingt-deuxième livre ne lui est pas inférieur en éloquence et est plus caractéristique de sa méthode d’argumentation. La manière dont il se livre à des noms démesurés pour personnifier les attributs du Tâo est un exemple remarquable de la subtilité avec laquelle il exprime souvent ses idées ; et dans aucun autre livre il n’expose avec plus d’emphase sa propre idée du Tâo, bien que l’étudiant ne soit souvent pas certain d’en avoir saisi exactement le sens.

Le titre, il faut le remarquer, n’appartient qu’au premier paragraphe. Le Kih qu’il contient doit être pris au sens de « connaissance » et non de « sagesse ».

[ p. 153 ]

¶ LIVRE XXIII. KÄNG-SANG KHÛ.

Il n’est pas du tout certain qu’il y ait jamais eu un personnage tel que Käng-sang Khû, qui donne son nom au Livre. Dans son bref mémoire sur Kwang-dze, Sze-mâ Khien orthographie, dirions-nous, le premier caractère du nom de famille différemment, et pour le Käng (  ), il emploie Khang (

), il emploie Khang (  ), ajoutant sa propre opinion, selon laquelle il n’y avait rien en réalité correspondant au récit des caractères donné dans ce Livre et dans d’autres. Il s’agirait donc d’inventions de Kwang-dze, imaginées par lui pour servir son dessein d’exposer l’enseignement de Lâo-dze. Il se peut que ce soit le cas, mais la valeur du Livre n’en serait guère affectée.

), ajoutant sa propre opinion, selon laquelle il n’y avait rien en réalité correspondant au récit des caractères donné dans ce Livre et dans d’autres. Il s’agirait donc d’inventions de Kwang-dze, imaginées par lui pour servir son dessein d’exposer l’enseignement de Lâo-dze. Il se peut que ce soit le cas, mais la valeur du Livre n’en serait guère affectée.

Lû Shû-kih donne le très bref compte rendu suivant du contenu. Empruntant le langage de Mencius concernant Yen Hui et deux autres disciples de Confucius comparés au sage, il dit : « Kang-sang Khû possédait tous les membres de Lâo-dze, mais en petites proportions. En apparence, il était au-dessus de ceux qui abjurent la sagesse et rejettent le savoir, mais il était incapable de transformer Nan-yung Khû, qu’il envoya donc à Lâo-dze ; et il lui annonça la doctrine du Tâo selon laquelle tout se fait en ne faisant rien. »

Le lecteur constatera qu’il s’agit là d’un résumé très incomplet du contenu du Livre. On y trouve l’idéal taoïste de l’« Homme Parfait » et la discipline du corps et de l’esprit, par les profondeurs du système, qui permet au disciple de le devenir.

¶ LIVRE XXIV. HSÜ WÛ-KWEI.

Ce livre doit son nom aux trois premiers caractères, au nom et à la légende de Hsü Wû-kwei, qui joue le rôle principal dans les deux premiers paragraphes et n’apparaît plus. Il nous apparaît comme un reclus bien connu de Wei, qui se rend à la cour pour conseiller le marquis de l’État. Mais s’il a jamais existé, ou s’il n’était qu’une création de Kwang-dze, nous ne pouvons, à ma connaissance, le dire.

Tout au long du Livre sont disséminées les leçons si courantes chez notre auteur contre la sagesse et la connaissance, et sur la qualité de ne rien faire pour assurer ainsi la réalisation de toute chose. Le chapitre de conclusion est l’une des plus belles descriptions de toute l’Œuvre du Tâo et de la conception taoïste du Ciel. « Le Livre contient de nombreuses expressions obscures et mystérieuses », dit Lû Fang. « Il ne faut pas le lire à la hâte ; mais plus on l’étudie, plus on y trouve de saveur. »

¶ LIVRE XXV. ZEH-YANG.

Ce livre doit son nom à ses deux premiers caractères, « Zeh-yang », qui désignent un gentilhomme de Lû, appelé Phäng Yang, qui se présente devant nous à Khû, cherchant à être présenté au roi de cet État, dans le but, on peut le supposer, de lui prodiguer de bons conseils. Nous ignorons s’il a jamais obtenu la présentation qu’il désirait. Sa mention ne sert qu’à introduire trois autres personnages, tous appartenant à Khû, et les caractères de deux d’entre eux ; mais nous n’entendons plus parler de Zeh-yang. Les deuxième et troisième paragraphes sont probablement la suite du premier, mais son nom n’y apparaît pas.

Les paragraphes 4 à 9 sont plus ou moins intéressants en eux-mêmes ; mais il n’est pas facile d’y retrouver une quelconque suite de pensées. Les dixième et onzième sont plus importants. Le premier traite des « Paroles des hameaux et des villages », des sentiments communs des hommes, qui, corrects et justes en eux-mêmes, ne sauraient être considérés comme une expression suffisante du Tâo ; le second expose comment le nom Tâo lui-même n’est qu’un terme métaphorique, utilisé à des fins descriptives ; comme si le Tâo était une chose, et donc incapable, de par sa dérivation matérielle, d’exprimer adéquatement notre notion la plus élevée de ce qu’il est.

« Le Livre », dit Lû Shû-kih, « illustre comment le Grand Tâo ne peut être décrit par aucun nom ; que les hommes devraient s’arrêter là où ils ne le connaissent pas vraiment, et ne pas chercher à le trouver dans un phénomène, un événement ou une chose. Ils doivent oublier la parole et le silence, et alors ils pourront se rapprocher de l’idée du Grand Tâo. »

¶ LIVRE XXVI. WÂI WÛ.

Les deux premiers caractères du premier paragraphe sont repris comme titre du livre : Wâi Wû, « Les Choses Extérieures » ; et la leçon censée y être enseignée est celle exprimée dans la première phrase : l’influence des choses extérieures sur le caractère et la condition ne peut être déterminée à l’avance. Elle peut être bonne, elle peut être mauvaise. M. Balfour a traduit ces deux caractères par « Avantages Extérieurs ». Hû Wän-ying les interprète par « Inconvénients Extérieurs ». Les choses peuvent en fait être l’une ou l’autre de ces deux catégories. Ce qui semble inutile peut rendre les plus grands services ; et ce que les hommes jugent le plus avantageux peut se révéler très nuisible.

Ce qui appartient réellement à l’homme, c’est le Tao. Il lui appartient, il suffit à son bonheur et ne peut lui être enlevé s’il l’apprécie et le cultive. Mais s’il le néglige et cède à des influences extérieures qui lui sont défavorables, il risque de devenir mauvais et de subir tout ce qui lui est le plus odieux et le plus nuisible.

Il appartient aux lecteurs de juger par eux-mêmes de la manière dont le sujet est illustré dans les différents paragraphes. Certaines histoires sont pertinentes, d’autres sont à côté de la plaque. Les deuxième, troisième et quatrième paragraphes sont généralement considérés comme apocryphes, « pauvres en composition et pas du tout pertinents ». Si ma note sur les « six facultés de perception » au paragraphe 9 est exacte, il faut y admettre une écriture bouddhique, modifiant les conceptions de Kwang-dze après sa disparition.

¶ LIVRE XXVII. YÜ YEN.

Yü Yen, « Mots métaphoriques », se trouvent au début du livre et ont été adoptés comme son nom. [ p. 156 ] Ils pourraient être employés pour désigner le premier paragraphe, mais ne s’appliquent pas au livre dans son ensemble. Le lecteur ne doit pas s’attendre à trouver ici une quelconque réflexion sur la nature de la métaphore en tant que figure de style. Traduits littéralement, « Yü Yen » signifie « Mots logés », c’est-à-dire des Idées qui reçoivent leur signification ou leur caractère de leur environnement, du récit ou de la description dans laquelle elles sont déposées.

Kwang-dze souhaitait, je suppose, donner une description du style dans lequel il écrivait lui-même : tantôt métaphorique, tantôt abondant en citations, et toujours imprégné de ses vues taoïstes. Ce dernier point semble être le sens de son Kih Yen, littéralement « Mots de la Coupe ou du Gobelet », c’est-à-dire des mots aussi communs que l’eau constamment versée dans la coupe, mais tous imprégnés du principe taoïste, l’élément du Ciel, intégré à la constitution de l’homme, et qui devrait guider et orienter sa conduite. La meilleure interprétation de ce paragraphe est fournie par l’étude du difficile deuxième Livre, comme suggéré dans les notes.

Des cinq paragraphes qui suivent le premier, le deuxième se rapporte au changement de vues qui, dit-on, eut lieu chez Confucius ; le troisième, au changement de sentiment chez Zäng-dze dans sa pauvreté et sa prospérité ; le quatrième, aux changements de caractère produits chez son disciple par les enseignements de Tung-kwo Dze-khî ; le cinquième, aux changements dans l’apparence de l’ombre produits par la substance toujours changeante ; et le sixième, au changement d’esprit et de manière produit chez Yang Kû par la sévère leçon de Lâo-dze.

Diverses autres leçons, plus ou moins appropriées et importantes, sont intercalées.

Certains critiques soutiennent que ce livre devait à l’origine ne faire qu’un avec le trente-deuxième, qui a été divisé en deux par l’insertion entre ses parties des quatre livres intermédiaires apocryphes, mais cela est incertain et peu probable.

¶ LIVRE XXVIII. ZANG WANG.

Zang Wang, expliquant les caractères comme je l’ai fait, [ p. 157 ] indique assez bien le sujet du Livre. Non pas que nous ayons un roi dans chaque illustration, mais les personnages cités sont toujours des hommes de valeur, qui refusent le trône, un don ou une distinction, quelle qu’elle soit, qui leur est offert, et estiment avoir une meilleure raison de vivre.

Il existe cependant une croyance largement répandue selon laquelle ce livre et les trois suivants sont tous faux. Le premier critique notable à en contester l’authenticité fut Sû Shih (plus connu sous le nom de Sû Tung-pho, 1046-1101 apr. J.-C.) ; et aujourd’hui, certains des meilleurs éditeurs, comme Lin Hsî-kung, ne les admettent pas dans leurs textes, tandis que d’autres, n’osant pas les exclure complètement, ne jugent pas utile de les examiner sérieusement. Hû Wän-ying, par exemple, déclare : « Leur style est pauvre et mesquin, et ce sont, sans aucun doute, des contrefaçons. Je ne m’embarrasserai donc pas de commentaires élogieux ou répréhensibles à leur égard. Le lecteur est libre de les accepter ou de les rejeter à sa guise. »

Mais on peut dire quelque chose en leur faveur. Sze-mâ Khien semble les avoir tous connus. Dans sa courte notice biographique sur Kwang-dze, il dit : « Il a créé le Vieux Pêcheur, le Voleur Kih et le Découpeur de Sacs, pour diffamer et calomnier les disciples de Confucius. » Khien ne mentionne certes pas notre Livre actuel avec les XXX et XXXI, mais il est moins sujet à objection pour le motif qu’il mentionne. Je pense que s’il avait été cité isolément, il n’aurait pas été condamné.

¶ LIVRE XXIX. TÂO KIH.

On a vu plus haut que Sze-mâ Khien attribue expressément le Livre intitulé « Le Brigand Kih » à Kwang-dze. Khien fait également référence à Kih ailleurs, présentant les faits de son histoire comme inexplicables, contrairement à ceux concernant Yen Hui, le disciple favori de Confucius, en supposant une Providence juste et sage. Nous devons donc conclure que le Livre existait à l’époque de Khien et qu’il l’avait lu. D’autre part, il a été démontré que Confucius ne pouvait pas avoir entretenu d’amitié avec Liû-hsiâ Kî, et tout ce qui est rapporté de son frère le brigand manque de preuves. Qu’un tel homme ait jamais existé me paraît très douteux. Devons-nous alors considérer l’ensemble du premier paragraphe comme un jeu d’esprit de la part de Kwang-dze, destiné à ridiculiser Confucius et ce que notre auteur considérait comme ses manières pédantes ? C’est assurément le cas, et nous sommes amusés d’entendre le sage détrôné par le brigand.

Dans les deux autres paragraphes, nous avons de bons exemples des « expressions métaphoriques » de Kwang-dze, de sa façon de forger des noms pour ses personnages, indiquant plus ou moins ingénieusement leurs caractères ; mais dans de tels cas, l’élément de temps ou de chronologie n’entre pas en jeu ; et c’est l’anachronisme du premier paragraphe qui constitue sa principale difficulté.

On peut dire que le nom de « Robber Kih » est une invention ; et qu’un brigand célèbre ait été communément désigné par ce nom apparaît dans son utilisation par Mencius (III, ii, ch. 10, 3), pour expliquer cela, les commentateurs ont inventé l’histoire d’un brigand ainsi nommé à l’époque de Hwang-Tî, au vingt-septième siècle avant J.-C. ! Une telle légende existait-elle réellement ? Et Kwang-dze en a-t-il profité pour appliquer ce nom à un frère notoire et peu recommandable de Liû-hsiâ Kî ? Il reste néanmoins les anachronismes signalés dans le paragraphe. Dans l’ensemble, nous devons arriver à une conclusion plutôt défavorable à l’authenticité du Livre. Mais il a dû être falsifié très tôt, et nous ignorons par qui.

¶ LIVRE XXX. YÜEH KIEN.

Il n’est pas nécessaire de supposer que Kwang-dze ait jamais vécu une expérience telle que celle décrite ici. Tout le récit est métaphorique ; et le fait qu’il y joue lui-même le rôle qu’il décrit ne fait que montrer à quel point le style d’écriture auquel il s’adonnait était ancré dans son esprit. Nous ignorons s’il y eut jamais un souverain de Kâo qui se soit adonné à l’amour du combat à l’épée et qui ait entretenu autour de lui une foule de braves vulgaires tels que ceux décrits dans l’histoire. Nous pouvons être assurés que notre auteur n’a jamais porté l’habit de bravo ni ceint son épée. L’ensemble est une représentation métaphorique de la manière dont un souverain obsédé peut être amené à prendre conscience de sa dégradation et à se rappeler à son devoir et à la manière de l’accomplir. Le récit est plein d’intérêt et de force. Je n’éprouve aucune difficulté à l’accepter comme l’œuvre authentique de Kwang-dze. Qui d’autre que lui aurait pu la composer ? Était-ce une caricature pleine d’humour de lui, écrite par un écrivain confucéen talentueux, pour le punir du ridicule qu’il aimait à jeter sur le sage ?

¶ LIVRE XXXI. YÜ-FÛ.

« Le Vieux Pêcheur » est le quatrième livre du recueil des écrits de Kwang-dze auquel, depuis l’époque de Sû Shih, beaucoup ont attribué le qualificatif de « faux ». J’ai cependant déjà exprimé mon opinion selon laquelle les soupçons quant à l’authenticité de ces livres étaient fondés sur des bases insuffisantes ; et quant au « Vieux Pêcheur », je suis heureux qu’il nous soit parvenu, faux ou authentique. Il peut y avoir une certaine grossièreté dans « Le Voleur Kih », qui nous pousse à mépriser Confucius ou à le ridiculiser ; mais la satire de ce livre est délicate, et nous n’en apprécions pas moins le sage lorsqu’il remonte la rive du ruisseau où le pêcheur lui a fait la leçon. Les images de lui et de ses disciples dans la forêt, lisant et chantant sur la Terrasse des Abricotiers, et du vieil homme poussant lentement son esquif vers la terre ferme, puis le repoussant tout aussi silencieusement jusqu’à ce qu’il se perde parmi les roseaux, sont délicieuses ; rien de plus beau dans ce volume. Quelle main, si ce n’est celle de Kwang-dze, si légère dans sa touche et pourtant si forte, à la fois incisive et décisive, aurait pu les décrire ?

[ p. 160 ]

¶ LIVRE XXXII. LIEH YÜ-KHÂU.

Lieh Yü-khâu, le nom et le prénom de Lieh-dze, par lesquels commence le premier paragraphe, sont devenus courants comme nom du Livre, bien qu’ils n’aient aucun rapport avec ce seul paragraphe, qui se trouve également dans le deuxième Livre des écrits attribués à Lieh-dze. Il existe quelques variations entre les deux Textes, mais elles sont si minimes qu’on ne peut les considérer comme des preuves que les deux passages sont des récits d’origine indépendante.

Diverses difficultés entourent la question de l’existence de Lieh-dze et de l’ouvrage qui porte son nom. Elles sont clairement et sereinement exposées et discutées au chapitre 146 du Catalogue de la Bibliothèque impériale de Khien-lung. Les auteurs me semblent affirmer l’existence d’un tel homme, mais ils ne précisent pas sa période de vie ni comment ses écrits ont pris leur forme actuelle. Liû Hsiang affirme avoir vécu à l’époque du duc Ma de Käng (627-606 av. J.-C.) ; mais dans ce cas, il devait être antérieur à Lâo-dze lui-même, qu’il cite très fréquemment. Les auteurs pensent que le « Mû de Käng » de Lift devrait être Mû de Lû (409-377 av. J.-C.), ce qui le placerait à peine avant Mencius et Kwang-dze ; mais ce n’est là qu’une ingénieuse conjecture. Quant à la composition de ses chapitres, ils ne sont évidemment pas de première main de Lieh, mais de l’un de ses disciples ; qu’ils aient été courants à l’époque de Kwang-dze, et qu’ils aient utilisé divers passages de ceux-ci, ou que ces passages soient à l’origine de Kwang-dze, et repris de lui par les disciples de Lieh-dze et ajoutés aux fragments qu’ils avaient de l’enseignement de leur maître ; ce sont des points qui doivent être laissés indéterminés.

Que le récit de Lieh provienne ou non de Kwang-dze, son influence sur son caractère est difficile à cerner ; mais, en l’étudiant, il semble comprendre que son maître Wû-zän le condamna pour n’avoir pas pleinement atteint le Tâo, mais pour avoir dû son influence sur les autres [ p. 161 ] principalement à la manifestation de ses qualités purement humaines. Et c’est la leçon que notre auteur garde à l’esprit, plus ou moins clairement, dans tous ses paragraphes. Comme le dit Lû Shû-kih :

Ce Livre présente également le Ne rien Faire comme condition essentielle du Tâo. Lieh-dze, effrayé par le respect que lui témoignent les marchands de soupe, et pourtant par ses actions humaines attirant les hommes à lui, renie la domination du céleste ; Hwan de Käng, se croyant différent des autres hommes, ne sait pas que le Ciel récompense les hommes selon l’emploi qu’ils font du céleste en eux ; le repos des sages dans leur repos approprié montre comment les anciens poursuivaient le céleste et non l’humain ; celui qui apprit à tuer le Dragon, mais n’exerça pas ensuite son habileté, commença par l’humain, mais passa ensuite au céleste ; chez ceux qui ne se reposent pas dans le céleste et périssent par la guerre intérieure, nous voyons comment les petits hommes ne connaissent pas le secret du Grand Repos ; Zhâo Shang, se glorifiant des carrosses qu’il avait acquis, est encore plus éloigné du céleste ; Français quand Yen Ho montre que le sage, en transmettant ses instructions, n’a pas suivi l’exemple du Ciel en diffusant ses bienfaits, nous apprenons que c’est seulement le Ne rien faire de l’Homme Vrai qui est en accord avec le Ciel ; la difficulté de connaître l’esprit de l’homme, et les diverses méthodes requises pour le tester, montrent la promptitude avec laquelle, lorsqu’il n’est pas sous la domination du Ciel, il semble rechercher ce qui est juste, et la plus grande promptitude avec laquelle il s’en révolte à nouveau ; dans Khao-fû, le Correct, nous avons quelqu’un d’indifférent aux distinctions de rang, et de lui nous avançons vers l’homme qui comprend la grande condition qui lui est assignée, et est un disciple du Ciel ; puis vient celui qui joue le voleur sous le menton du Dragon Noir, courant les plus grands risques sur une simple chance de succès, un adversaire résolu du Ciel ; et enfin nous avons Kwang-dze méprisant les ornements du bœuf sacrificiel, regardant de la même manière les vers en dessous et les cerfs-volants au-dessus, et se considérant comme tout à fait indépendant d’eux, nous donnant ainsi un exemple de l’incarnation du spirituel et de l’harmonie avec le Ciel.