[ p. 50 ]

Et Bahreïn, ce grand chasseur, l’âne sauvage

Il frappe du pied sur sa tête, mais ne peut interrompre son sommeil.

Omar Khayyam.

Mon père était un chasseur renommé, même en Iran, où la chasse a été le passe-temps principal des monarques et des nobles depuis l’époque de Kei Khusru [1] jusqu’à nos jours. A ce propos, il est bien connu que les courtisans qui faisaient preuve d’un courage et d’une habileté particuliers dans la chasse étaient toujours sûrs d’attirer les faveurs de leur monarque. J’ai entendu dire que « la chasse est une affaire de fainéants » ; mais ceux qui comprennent vraiment savent que des centaines de secrets pour le gouvernement des royaumes sont cachés dans cet art.

Après avoir gouverné Mahun pendant de nombreuses années, mon père fut très heureux d’être nommé gouverneur de Sirjan. [51] Ce district, en dehors de sa grande étendue, est toujours confié à un fonctionnaire très compétent, en raison de sa situation aux confins du Fars, où les hommes des tribus sont des pillards par nature et nécessitent une surveillance de jour comme de nuit.

Séparant Sirjan de Fars se trouve un grand marais salant qui est très dangereux, sauf pour ceux qui le connaissent bien ; mais comme c’est aussi le lieu de prédilection de la gazelle et de l’âne sauvage, mon père était peut-être plus heureux de ce fait que de toute autre chose, sachant peu que Hafiz avait prophétisé vrai dans son cas lorsqu’il écrivit :

Ce désert lointain est la scène,

Dans lequel les armées de Salm et de Tur disparurent.

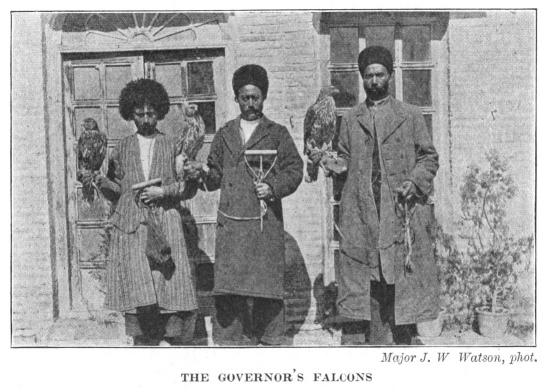

Je me souviens bien du voyage jusqu’à Saiidabad, la capitale, sur une haute chaîne où nous avons parcouru tous les sens à la recherche de perdrix. Nos sowars se sont dispersés de chaque côté de la piste sur un farsakh, et, comme les perdrix ne volent que sur une courte distance, elles ont été abattues en grand nombre ou capturées par des faucons, dont Son Excellence en possédait un grand nombre. Voir l’intrépidité avec laquelle les sowars galopaient de haut en bas des montagnes escarpées et abattaient des lièvres et même des perdrix à pleine vitesse prouverait à n’importe qui que le sowar persan n’a pas son égal.

Aux frontières de Sirjan, plusieurs des principaux Khans nous ont rencontrés, et à Saiidabad, le groupe de réception comprenait [52] tout le monde dans la capitale, depuis les grands propriétaires terriens et marchands jusqu’aux mendiants et aux petits enfants.

La maison du gouverneur était très grande avec un beau jardin, mais elle était dans un tel état de délabrement que, au début, nous avons vécu dans des tentes dans le jardin pendant qu’elle était préparée pour notre réception : en effet, je me souviens que mon père a déclaré qu’il avait dû dépenser une grosse somme pour la réparer.

Major J. W Watson, phot.

Quelques semaines après notre arrivée, il fut décidé de partir en expédition de chasse et je fus autorisé à me joindre à l’expédition sur un cheval bien dressé. Dès que nous fûmes sortis de la ville et que nous fûmes arrivés en rase campagne, nos sowars se déployèrent, deux par deux, [53] laissant un intervalle d’environ cinq cents mètres entre chaque couple, jusqu’à ce que toute la plaine fût couverte. Au centre, mon père, Aga Ali, son principal porteur d’armes, et moi-même chevauchions et, de chaque côté de nous, la ligne de sowars était légèrement projetée en avant comme un croissant de lune.

Nous avancions ainsi lentement pendant un farsakh, quand tout à coup Aga Ali, dont les yeux étaient comme ceux d’un faucon, aperçut un troupeau de sept gazelles qui paissaient loin devant nous. Quand elles nous aperçurent à temps, elles levèrent la tête et galopèrent, tandis que nous continuions exactement comme avant.

Cela dura une demi-heure quand, tout à coup, les gazelles, qui n’aiment pas quitter leur pâturage, s’arrêtèrent, se retournèrent et galopèrent entre mon père et Mohamed Mehdi Khan, qui était à sa gauche. Au début, les deux groupes avançaient lentement en s’inclinant vers l’intérieur ; mais, lorsqu’il fut clair que les gazelles avaient pris leur décision et volaient comme le vent, les deux groupes galopèrent pour les couper. Ils réussirent si bien que les gazelles passèrent à quinze mètres de mon père qui, avec son fusil numéro dix, chargé de balles, en tua deux.

L’imitant, je jetai mes rênes au cou de mon cheval et je tuai aussi une gazelle, ce qui plut beaucoup à mon père, qui s’écria : « Grâce à Allah ! Le petit du lion sera comme son père. [54] » Je fus si heureux d’entendre cela de la bouche de mon père, qui ne m’adressait presque jamais la parole, que je tournai la tête. Aga Ali, qui m’avait appris à jeter mes rênes et à toujours tourner sur la selle pour tirer, ce qu’aucun Européen n’a jamais appris, fit aussi de nombreux compliments à mon père, et on lui promit un don de cent tomans. Tel Hatim Tai [2] était mon père !

Cette nuit-là nous campâmes près du marais, et comme seize gazelles avaient été tuées, chacune était fort exaltée, et, autour des feux, les baguettes des fusils étaient couvertes de viande : en vérité, Allah le sait, je n’ai jamais goûté de viande aussi délicieuse que celle de la gazelle rôtie de cette façon.

Le lendemain matin, nous partîmes chasser l’âne sauvage le long du marais, et mon père et moi prîmes nos fusils au lieu de nos fusils numéro 10. Or, vous devez savoir que l’âne sauvage est plus facile à approcher que la gazelle, si le marais est assez dur pour qu’un cheval puisse galoper dessus, mais assez mou pour que les sabots de l’âne sauvage, qui sont beaucoup plus petits, puissent le traverser.

Nous avons continué comme la veille et, peu de temps après avoir quitté le camp, Aga Ali fut le premier à apercevoir un grand [55] troupeau d’ânes sauvages, qui s’éloignèrent au galop puis revinrent nous voir, tellement ils étaient curieux. Ils firent cela trois fois, puis essayèrent de passer au travers ; mais ils étaient tournés vers le marais et s’enfoncèrent bientôt tellement que nous pûmes les rejoindre.

H. R. Sykes, photo.

et les abattre assez facilement ; en fait, nos fusils les ont presque touchés pendant que nous tirions.

Cette nuit encore, tout le monde fut très heureux, car la chair de l’âne sauvage est considérée comme un mets très délicat, mais, à mon avis, rien n’est plus délicat que la chair de la gazelle.

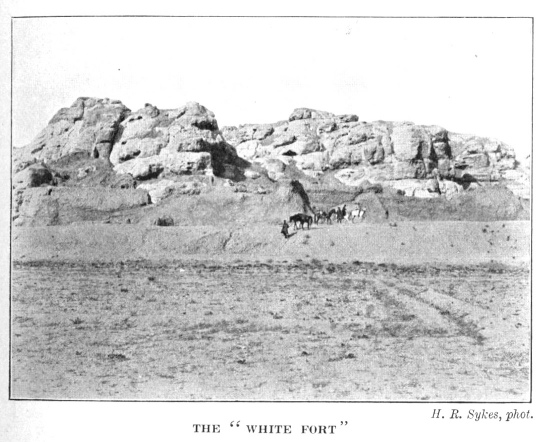

Une autre fois, nous partîmes en chasse et, en chemin, nous vîmes un extraordinaire rocher blanc, en forme d’œuf, surgir de [56] la plaine. Mon père demanda à Mohamed Mehdi Khan ce que c’était, car il était versé dans ces questions ; et il répondit que, sur ce rocher, connu sous le nom de « Fort Blanc », se trouvaient les ruines d’une forteresse célèbre, qui fut autrefois la capitale

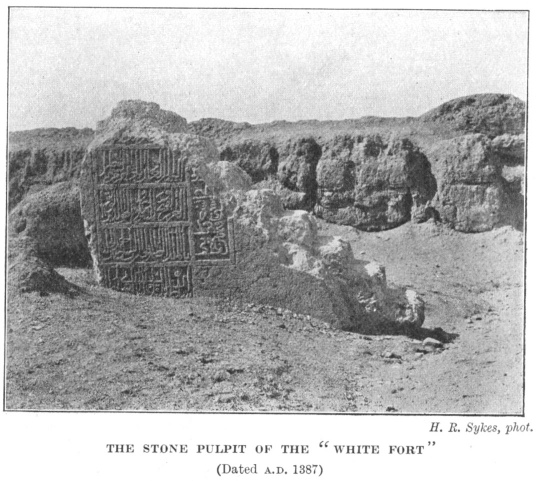

(Datée de 1387 après J.-C.)

H. R. Sykes, photo.

de la province de Kerman. Il ajouta que c’était un endroit magnifique et qu’il y avait beaucoup de perdrix des sables là-bas. Poussé par l’espoir du shikar mon père dit : « Bismillah, laissez-nous voir cet endroit merveilleux. »

Nous avons chevauché jusqu’au rocher et avons trouvé toute la plaine couverte des ruines d’une puissante cité. A un [57] endroit se trouvait une belle chaire de pierre blanche, mais tout le reste était en ruine. En montant le rocher blanc abrupt, nous avons trouvé les vestiges de palais et avons également visité une grande grotte sur le côté nord où les femmes, selon la tradition, passaient la chaleur de la journée.

Mohamed Mehdi Khan nous a montré tous les recoins et nous a dit que les troupes de l’émir Timur ont assiégé la forteresse pendant trois ans et ne l’ont capturée que parce que la garnison n’avait plus de ravitaillement, tant cette forteresse était solide. Il a ajouté qu’en souvenir de ce siège, l’une des collines qu’il a montrées est appelée « Le Trône de Timur » jusqu’à ce jour.

Deux ans se passèrent ainsi à Saiidabad, les parties de chasse étant si fréquentes que le gibier fut presque entièrement tué. Pendant cette période, les brigands de Fars ne firent jamais d’incursion à Sirjan par crainte de mon père, et aussi parce qu’ils étaient dirigés par un gouverneur général sévère qui, chaque fois qu’il attrapait un brigand, le « plâtrait » [3] comme un terrible avertissement pour ses camarades.

Cependant, ce dirigeant sévère fut renvoyé, et son successeur fut si connu pour sa gentillesse, que, même avant d’atteindre Shiraz, les Lashanis se préparèrent à attaquer Sirjan.

Comme il n’y avait pas eu de troubles depuis [58] tant d’années, il n’y avait pas eu de surveillance et nous avons compris ce qui se passait en voyant des villages brûler dans les collines au nord de la capitale juste avant le coucher du soleil. Dès que nous avons remarqué cela, le visage de mon père est devenu terrible et il a juré qu’il éliminerait les voleurs et les traiterait comme l’avait fait le gouverneur général du Fars.

Je me souviens bien de l’excitation et de la confusion qui régnèrent au début, mais une demi-heure plus tard, le groupe entier de deux cents sowars était prêt à partir. Nous avançâmes au pas, ce qui est le meilleur rythme pour les chevaux qui parcourent une longue distance, et quand l’aube se leva, nous approchions de la route principale à travers le marais. En l’atteignant, Aga Ali, qui était célèbre pour ses pistes, fit remarquer qu’une soixantaine de cavaliers étaient passés vers l’est juste la veille, mais qu’il n’y avait pas de piste de retour. Cependant, il fit également remarquer que, comme le marais était sec à cette saison de l’année, une deuxième piste qui le traverse vers le nord pourrait bien être utilisée par les Lashanis à leur retour.

Cela troubla beaucoup mon père, qui était sûr d’avoir réussi à éliminer les pillards, et il consulta pendant une heure pendant que les chevaux étaient nourris, et nous nous sommes tous mis en embuscade dans un bosquet de tamaris, espérant le retour des pillards qui, cependant, ne sont jamais venus.

[ p. 59 ]

Il fut finalement décidé par Son Excellence qu’il prendrait quatre-vingts des meilleurs hommes et se dirigerait vers le nord afin de tenir la deuxième piste, et je restai avec Aga Ali à la tête du corps principal.

Pendant le reste de ce jour et le suivant, nous avons regardé en vain, jusqu’à ce qu’Aga Ali jure que les Lashanis s’étaient échappés, quand, au loin, nous avons aperçu l’un de nos sowars, qui est venu vers moi comme un tourbillon, en criant

De la poussière sur ma tête,

Le Maître est mort.

Il tomba alors de son cheval, évanoui.

Finalement, il put raconter sa triste histoire, à savoir que mon père et son groupe s’approchaient de la piste du nord à travers le marais, lorsqu’ils virent les Lashanis déjà sur celle-ci, emportant du bétail, des moutons et d’autres butins.

Furieux de cela, et jetant la prudence aux vents, mon père traversa directement le marais pour les couper. Un par un, ses sowars furent abandonnés, mais mon père poursuivit son chemin jusqu’à ce que, juste au moment où il était près de la piste, son cheval fut englouti dans le marais.

Il fit tous les efforts pour s’échapper, mais, fou de peur, la bête le saisit avec ses dents, l’arracha de la selle et le jeta sous ses sabots, de sorte que lorsque enfin deux des sowars arrivèrent prêts à l’aider, il ne restait plus [60] qu’un seul bras de mon père au-dessus de la vase, et la tête du cheval fou s’enfonçait hors de vue !

Mille bateaux sont descendus dans ce tourbillon :

Et pas une planche d’entre eux n’a atteint le rivage.

Allah sait que je n’oublierai jamais la misère de cette période, ni comment ma mère se frappait la tête jusqu’à tomber sans connaissance, se lamentant :

Comme l’homme dans cette terre d’épines

Ne récolte rien d’autre que des ennuis et de l’anxiété :

Heureux celui qui quitte ce monde rapidement,

Ou celui qui n’y entre jamais.

Le temps, cependant, est le grand maître, et après quelques jours, il fut possible de regarder la question [61] plus calmement, et de ressentir un certain réconfort et même de la fierté à l’idée que mon père, un grand chasseur, en poursuivant une proie plus noble que l’âne sauvage, avait rencontré le même sort que le grand roi chasseur, dont Omar Khayyam a écrit :

Bahram, qui, toute sa vie, capturait des ânes sauvages (Gur) :

Voyez comment la tombe (Gur) a capturé Bahram. [4]

Je n’ai pas encore parlé de mon oncle, Mirza Hasan Khan, qui, grâce à la bienveillance du Vakil-ul-Mulk, qu’Allah garde sa tombe fraîche, fut nommé Mustaufi ou fonctionnaire des impôts dans la province de Kerman. Or, mon oncle était marié, mais Allah n’avait pas béni son arbre d’espoir avec des fruits ; et c’est peut-être pour cette raison qu’il a montré tant de bienveillance envers l’orphelin, dont le sort est souvent dur, comme l’écrit Shaykh Sadi :

Protège l’orphelin dont le père est mort ;

Enlève la boue de sa robe, éloigne toute blessure de sa tête :

Tu ne sais pas à quel point sa condition doit être dure ;

Quand la racine a été coupée, y a-t-il de la vie dans l’arbre ?

Oh, veillez à ce qu’il ne pleure pas, car le trône de Dieu est certainement là.

Tremble au gémissement le plus pitoyable de l’orphelin !

Bref, mon oncle était comme un ange de bienveillance pour moi, et, dès que la nouvelle déchirante atteignit Kerman, [62] sans se soucier de la faim et du sommeil, il descendit à cheval jusqu’à Saiidabad, et s’assura ainsi que les revenus que mon père devait collecter étaient dûment payés.

De plus, il a acquitté toutes nos dettes et nous a amenés à Kerman dans sa propre maison, et nous a placés sous l’ombre de sa bonté.

Fais une bonne action et jette-la dans le Tigre,

Et Allah te le rendra dans le désert.

Comme notre illustre ancêtre, Haji Abul Hasan Khan, mon père avait toujours fait preuve de libéralité et de générosité ; et mon oncle a constaté qu’après avoir payé tout ce que nous devions, il ne me restait plus rien :

Il est préférable qu’un homme laisse derrière lui un bon nom :

Que de léguer une maison décorée.

Heureusement, ma mère avait reçu en dot un tiers du village de Sar Asiab, ce qui suffisait à ses besoins, et je sentais que j’étais tout à fait capable de gagner ma vie, mais exactement, de quelle manière, je ne le savais pas, car on ne peut pas transformer la connaissance de l’histoire et la capacité d’un poète en une chaussure et un chapeau.

Cependant, le lendemain de notre arrivée à Kerman, mon oncle me parla très gentiment et me dit qu’il me considérait comme son fils et avait décidé de me faire son assistant au département des impôts, et, le lendemain, je l’accompagnai au bureau des impôts de Kerman.

[ p. 63 ]

Ce service très important, sur lequel repose tout le gouvernement, a été perfectionné en Perse il y a près de mille ans par ce grand homme, le Nizam-ul-Mulk, vizir de Malik Shah, dont le système est encore en vigueur aujourd’hui. En fait, il est si parfait que personne, sauf un Mustaufi, ne peut le comprendre pleinement : il en résulte que le pouvoir et la richesse des fonctionnaires du fisc sont très grands. Leur pouvoir est même, à certains égards, supérieur à celui des gouverneurs locaux, car lorsque ces derniers venaient à Kerman pour régler leurs comptes de revenus, le Mustaufi en charge de chaque district pouvait faire toutes sortes de réclamations, et, comme il devait fournir un certificat attestant que les revenus avaient été payés en totalité, de nombreuses négociations se poursuivirent jusqu’à ce qu’une somme soit convenue, et alors seulement le certificat était accordé.

En résumé, je trouvai que le bureau consistait en une grande pièce avec de beaux tapis, où tous les Mustaufis s’asseyaient ensemble et buvaient apparemment du thé, fumaient et ne faisaient rien d’autre. Cependant, je me trompais, car de temps en temps un jeune homme murmurait à l’oreille de l’un d’eux, qui répondait alors à voix basse. Cela, comme je l’ai vite découvert, signifiait qu’un gouverneur local avait fait une offre au Mustaufi par l’intermédiaire de son assistant, qui était venu faire son rapport.

Peu après avoir pris mes fonctions, je fus abordé par le domestique de confiance du gouverneur [ p. 64 ] de Jiruft, qui m’offrit six cents tomans pour son certificat, accompagnés de nombreux compliments à mon égard. J’en fis part à mon oncle, qui me dit en souriant : « Diminuez les compliments et augmentez l’argent », et me dit que je devais répondre que mille tomans était la somme la plus basse qu’il accepterait. Ce marchandage dura une semaine et, finalement, huit cents tomans furent payés, ainsi qu’un cadeau de cinquante tomans pour moi-même, dont je ne dis rien à mon oncle, car c’était mon avantage.

Comme je découvris que les fonctionnaires du fisc étaient tous des gens de bonne volonté, qui témoignaient beaucoup de respect à mon oncle, je devins bientôt très heureux à Kerman. En effet, je découvris que j’étais capable non seulement de maîtriser toutes les subtilités du système fiscal de la Perse, mais aussi de continuer à étudier la poésie, l’histoire et la géographie. En bref, j’atteignis le contentement, et comme l’écrit Shaykh Sadi :

Ô âme, si tu acquiers le contentement,

Tu exerceras ton pouvoir dans le royaume du repos.

¶ Notes de bas de page

50:1 Les Perses, à tort, croient que Kei Khusru était Cyrus le Grand. En fait, il appartient à la légende indo-persane. ↩︎

54:1 Hatim Tai est l’exemple d’un chef arabe généreux qui, n’ayant pas de nourriture, tua sa célèbre jument pour satisfaire la faim d’un invité. ↩︎

57:1 Les brigands sont enduits de plâtre jusqu’aux épaules, quand il sèche, il se contracte et leurs souffrances sont terribles, mais si on leur donne à boire et à manger, ils survivent souvent trois ou quatre jours. ↩︎

61:1 Voici la traduction littérale des vers de FitzGerald tels qu’ils sont donnés dans le titre de ce chapitre. Il y a un jeu de mots sur Gur, qui signifie un âne sauvage et aussi la tombe. Le monarque était connu sous le nom de Bahram Gur. ↩︎