Auteur : Sir James Jeans, MA, D. Sc., Sc. D., LL. D., FRS

[ p. 16 ]

Nous avons vu comment l’homme, après avoir habité la Terre pendant 300 000 ans, a acquis, au cours des 300 dernières années – soit le dernier millième de sa vie terrestre – un moyen optique d’étudier l’univers extérieur. Dans ce chapitre, nous tenterons de décrire les impressions qu’il a formées avec ses yeux nouvellement éveillés. Cette description sera organisée selon un ordre chronologique très approximatif. Il s’agit également d’un ordre de puissance télescopique croissante, ou encore d’une vision toujours plus lointaine dans l’espace, de sorte que notre ordre d’organisation pourrait également être décrit comme un ordre d’éloignement croissant du Soleil. Nous ne tenterons pas de tracer un récit continu, mais nous nous contenterons de mentionner quelques points de repère afin de montrer, dans les grandes lignes, l’ordre dans lequel le territoire a été conquis et consolidé dans l’étude de l’univers par l’homme.

¶ Le système solaire

Nous pouvons commencer par le système solaire, dont la structure a été dévoilée par Galilée et ses successeurs.

La famille des planètes du Soleil se divise naturellement en groupes distincts. Près du Soleil se trouvent les quatre petites planètes : Mercure, Vénus, la Terre et Mars. À des distances beaucoup plus grandes se trouvent les quatre grandes planètes : Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Au-delà de toutes ces planètes se trouve la planète récemment découverte, Pluton, le membre le plus éloigné de notre système connu à ce jour.

Mercure est la plus proche du Soleil ; vient ensuite Vénus. Les orbites de ces deux planètes se situent entre l’orbite terrestre et celle du Soleil. Vues de la Terre, ces planètes semblent décrire des cercles relativement petits autour du Soleil et doivent donc nécessairement apparaître près de celui-ci dans le ciel. Par conséquent, elles ne peuvent être vues qu’au petit matin, si elles se lèvent juste avant le Soleil, ou le soir si elles se couchent après lui. Les Anciens, ne reconnaissant pas entièrement que les mêmes planètes pouvaient apparaître à la fois comme étoiles du matin et du soir, leur donnaient des noms différents selon qu’elles figuraient l’une ou l’autre. En tant qu’étoile du matin, Vénus était appelée Phosphoros par les Grecs et Lucifer par les Romains ; en tant qu’étoile du soir, elle était appelée Hespérus par les deux.

Au-delà de la Terre, s’éloignant du Soleil vers l’espace, vient Mars, complétant le groupe des petites planètes. Mars, Vénus et Mercure sont toutes plus petites que la Terre, bien que Vénus ne le soit que légèrement.

Il existe un large écart entre l’orbite de Mars, la dernière des petites planètes, et celle de Jupiter, la première des grandes planètes. Cet espace n’est pas vide ; il est occupé par les orbites de milliers de minuscules planètes appelées astéroïdes. Aucun d’entre eux n’approche la Terre en taille ; Cérès, la plus grande, ne mesure que 770 kilomètres de diamètre, et seules quatre planètes connues ont un diamètre supérieur à 160 kilomètres. Les planètes Mercure, Vénus et Mars sont connues depuis la plus haute antiquité, mais les astéroïdes n’ont fait leur apparition en astronomie qu’au XIXe siècle, Cérès, la première et la plus grande, ayant été découverte par Piazzi le 1er janvier 1801.

Au-delà des astéroïdes se trouvent les quatre grandes planètes : Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, toutes bien plus grandes que la Terre. Jupiter, la plus grande, a, selon Sampson, un diamètre de 142 000 km, soit plus de onze fois le diamètre de la Terre ; mille quatre cents corps de la taille de la Terre pourraient être entassés à l’intérieur de Jupiter, ce qui laisserait de la place. Saturne, qui vient ensuite, est la deuxième planète après Jupiter en taille, avec un diamètre d’environ 112 000 km. Ces deux planètes sont de loin les plus grandes.

Uranus et Neptune ont chacun un diamètre environ quatre fois supérieur à celui de la Terre, et donc un volume environ soixante-quatre fois supérieur. La taille de Pluton n’est pas encore connue avec précision, mais elle est difficilement plus grande que la Terre et probablement considérablement plus petite.

Jupiter et Saturne forment des objets célestes si remarquables qu’ils sont connus depuis les temps les plus reculés, mais Uranus et Neptune sont des découvertes relativement récentes. Sir William Herschel découvrit Uranus par hasard en 1781, alors qu’il observait avec son télescope, sans autre motif que l’espoir de trouver quelque chose d’intéressant dans le ciel. En revanche, Neptune fut découverte en 1846 grâce à des calculs mathématiques complexes, ce que beaucoup considéraient à l’époque comme le plus grand triomphe de l’esprit humain, du moins depuis l’époque de Newton. Ce fut un triomphe de jeunesse. Cet honneur doit être partagé à parts à peu près égales entre un Anglais, John Couch Adams, alors âgé de seulement 27 ans, qui fut ensuite professeur d’astronomie à Cambridge, et un jeune astronome français, Urbain J.J. Leverrier, qui n’avait que huit ans de plus que lui. Tous deux ont attribué certains caprices dans le mouvement observé d’Uranus à l’attraction gravitationnelle d’une planète extérieure, et tous deux se sont mis au travail pour calculer l’orbite sur laquelle cette supposée planète extérieure doit se déplacer pour expliquer ces caprices.

[ p. 19 ] Adams termina ses calculs le premier et informa les observateurs de Cambridge de la partie du ciel où devait se trouver la nouvelle planète. En conséquence, Neptune fut observée deux fois, sans toutefois être immédiatement identifiée comme la planète recherchée. Avant que cette identification ne soit établie à Cambridge, Leverrier avait terminé ses calculs et communiqué ses résultats à Galle, un assistant à Berlin, qui put identifier la planète immédiatement, Berlin possédant de meilleures cartes du ciel de la région en question que celles accessibles à Cambridge.

Il apparut peu à peu que l’attraction gravitationnelle de Neptune était insuffisante pour expliquer tous les aléas du mouvement d’Uranus, tandis que des aléas similaires commençaient à apparaître dans le mouvement de Neptune lui-même. Cela suggérait l’existence d’une autre planète, plus lointaine encore que Neptune. Tout comme Adams et Leverrier l’avaient fait la fois précédente, le Dr Percival Lowell, de l’observatoire de Flagstaff, en Arizona, calcula l’orbite sur laquelle la nouvelle planète supposée, la « Planète X », devait se déplacer. Mais ce n’est que récemment (en mars 1930), après de nombreuses années de recherches minutieuses, que les observateurs de Flagstaff découvrirent la planète Pluton, se déplaçant presque exactement sur l’orbite prédite par Lowell quinze ans auparavant.

Dès 1772, Bode avait établi une relation numérique simple reliant les distances des différentes planètes au Soleil. Celle-ci s’obtient comme suit : Écrivons d’abord la série de nombres.

0 1 2 4 8 16 32 64 128 256

où chaque nombre après les deux premiers est le double du précédent. Multipliez chaque nombre par trois, ce qui donne

0 3 6 12 24 48 96 192 384 768

[ p. 20 ] et ajoutez quatre à chacun, ce qui donne

4 7 10 16 28 52 100 196 388 772

Ces chiffres sont très approximativement proportionnels aux distances réelles des planètes par rapport au soleil, qui sont (en prenant la distance de la Terre comme étant de 10) :

| 3.9 | 7.2 | 10,0 | 15.2 | 26,5 | 52,0 | 95.4 | 191,9 | 300,7 | 400 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Mercure | Vénus | Terre | Mars | Astéroïdes | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune | Pluton |

Cette loi a été énoncée avant la découverte d’Uranus et des astéroïdes, ce qui rend remarquable leur parfaite correspondance avec les emplacements prévus. En revanche, elle est totalement erronée pour Neptune et Pluton, récemment découvert, ce qui laisse penser qu’il s’agit d’une simple coïncidence, sans explication rationnelle.

Les planètes les plus éloignées du Soleil sont extrêmement éloignées. Un habitant de Pluton, s’il existait, ne recevrait du Soleil qu’un seizième de la lumière et de la chaleur qu’un habitant de la Terre. On peut calculer que si la surface de Pluton était réchauffée uniquement par la chaleur du Soleil, sa température serait très basse, de l’ordre de -230 °C, soit plus de 400 degrés Fahrenheit.

Un télescope collecte la chaleur aussi bien que la lumière. Non seulement la capacité de captage de chaleur d’un grand télescope est considérable, mais des instruments extrêmement sensibles ont été conçus pour mesurer cette chaleur. Le télescope de 254 cm du mont Wilson serait capable de détecter la chaleur reçue par une simple bougie sur les rives du Mississippi, à 3 200 kilomètres de distance. Cette grande [ p. 21 ] sensibilité a permis de mesurer les quantités infinitésimales de chaleur reçues par des étoiles et des planètes isolées, et donc d’estimer la température de leur surface. Des mesures récentes indiquent que la surface de Jupiter est à une température d’environ -150 °C, soit à peu près la température à laquelle elle serait maintenue par la seule chaleur du Soleil. En revanche, des mesures similaires attribuent des températures de -150 °C et -170 °C respectivement à Saturne et Uranus, des températures bien plus élevées que ce à quoi on pourrait s’attendre si ces planètes n’avaient aucune source de chaleur autre que le rayonnement solaire. Mais il semble évident que toute source de chaleur interne doit être très faible, et que toutes les planètes majeures sont très froides. Il ne peut y avoir ni mers ni rivières à leur surface, puisque toute l’eau doit être gelée, et il ne peut y avoir ni pluie ni vapeur d’eau dans leur atmosphère. Il a été suggéré que les nuages qui obscurcissent notre vision de la surface de Jupiter pourraient être des particules condensées de dioxyde de carbone, ou un autre gaz dont la température d’ébullition est bien inférieure au point de congélation de l’eau.

Les conditions physiques des planètes plus petites ressemblent beaucoup à celles que nous connaissons sur Terre. Du fait de sa plus grande distance au Soleil, Mars est légèrement, mais pas énormément, plus froide que la Terre. Sa journée de 24 heures 37 minutes est à peine plus longue que la nôtre, de sorte que sa surface doit connaître des alternances de chaleur le jour et de froid la nuit, semblables à celles que nous connaissons sur Terre. Dans les régions équatoriales, la température dépasse largement le point de congélation à midi, atteignant parfois 10 °C, voire plus. Mais même ici, elle descend en dessous de zéro peu avant le coucher du soleil, et à partir de ce moment-là jusqu’à [ p. 22 ] bien plus tard le lendemain, le climat doit être très froid. Les régions polaires sont bien sûr encore plus froides, la température de la calotte neigeuse qui recouvre les pôles se situant aux alentours de -70 °C, soit -94 °F, soit 126 degrés de gel !

Vénus, plus proche du Soleil, doit avoir une température moyenne plus élevée que la Terre. Mais comme chacun de ses jours et de ses nuits correspond à plusieurs jours de notre temps terrestre, la différence de température entre le jour et la nuit doit être bien plus importante que chez nous, de sorte que sa surface doit subir de grands extrêmes de chaleur le jour et de froid la nuit. La température nocturne semble être assez uniformément égale à environ — 25 °C ou — 13 °F. En tout point de la surface de la planète, des semaines de cette température nocturne glaciale doivent alterner avec des semaines de températures diurnes torrides.

Mercure est si proche du Soleil que sa température moyenne est forcément bien plus élevée que celle de la Terre. Il ne réfléchit qu’une infime fraction – environ un quatorzième – de la lumière et de la chaleur qu’il reçoit du Soleil. Tout le reste sert à réchauffer sa surface. Plusieurs considérations suggèrent que la planète tourne toujours la même face vers le Soleil, tout comme la Lune tourne toujours la même face vers la Terre. Si tel est le cas, la moitié non chauffée de sa surface doit être extrêmement froide, et la moitié réchauffée extrêmement chaude. On peut calculer que, dans ce cas, l’hémisphère réchauffé devrait avoir une température d’environ 357 °C ; en revanche, si la planète était en rotation assez rapide, sa surface entière n’aurait qu’une température d’environ 170 °C. Tout récemment, Pettit et Nicholson ont mesuré la quantité de chaleur reçue sur Terre par l’hémisphère réchauffé et ont découvert que sa température devait être d’environ 350 °C, soit 662 °F, confirmant ainsi que la planète tourne toujours la même face vers le Soleil. Son hémisphère chaud est à une température qui fait fondre le plomb ; l’autre hémisphère, éternellement sombre et non réchauffé, est probablement plus froid que tout ce que nous pouvons imaginer.

La découverte par Galilée des quatre satellites de Jupiter fut suivie de la découverte que chaque planète était accompagnée de satellites, à l’exception des deux dont les orbites se situaient à l’intérieur de celle de la Terre. En 1655, Huyghens découvrit Titan, le plus grand satellite de Saturne, et en 1684, Cassini en avait découvert quatre autres. Puis, un siècle plus tard, Sir William Herschel découvrit deux satellites d’Uranus en 1787 et deux autres satellites de Saturne en 1789. Nous aborderons l’ensemble du système des satellites planétaires ainsi que les corps plus petits du système solaire – comètes, météores et étoiles filantes – dans un chapitre ultérieur, lorsque nous aborderons leur genèse.

¶ Le système galactique

Notre prochain jalon est l’étude des étoiles par les deux Herschel, Sir William Herschel, le père (1738-1822) et Sir John Herschel, le fils (1792-1871). Ce que Galilée avait fait pour le système solaire, les deux Herschel s’apprêtaient à le faire pour l’immense famille d’étoiles – le système « galactique », délimité par la Voie lactée – dont notre Soleil fait partie.

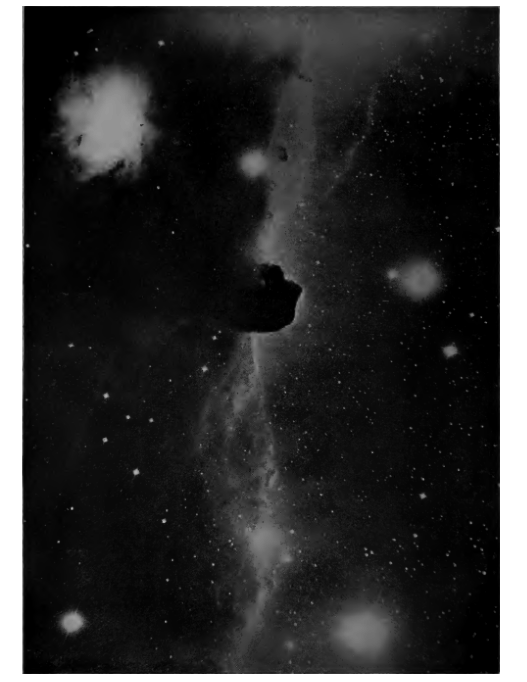

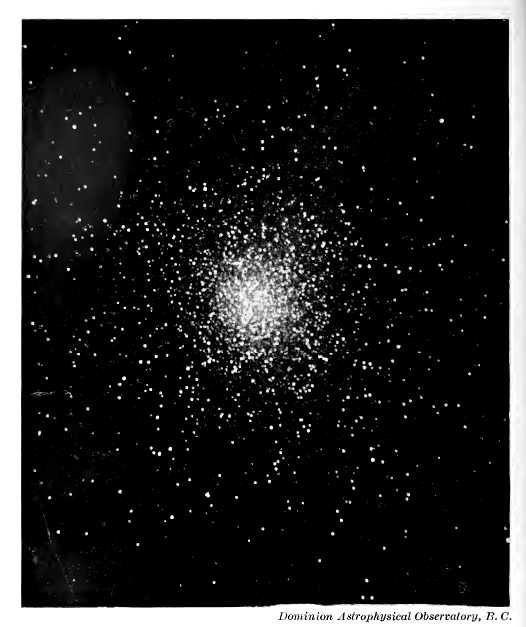

Par une nuit claire et sans lune, la Voie lactée s’étend, telle une grande arche de faible lumière, d’un horizon à l’autre. Elle n’est qu’une partie d’un cercle lumineux complet – le cercle galactique – qui entoure la Terre et divise le ciel en deux moitiés égales, formant une sorte d’« équateur » céleste, par rapport auquel les astronomes ont l’habitude de mesurer la latitude et la longitude du ciel. Le télescope de Galilée avait démontré qu’elle était constituée d’une multitude d’étoiles faibles, chacune trop faible pour être observée individuellement sans télescope (voir Planche I). Et, comme on pouvait s’y attendre, l’interprétation correcte de cette grande ceinture d’étoiles faibles s’est avérée fondamentale pour comprendre l’architecture de l’univers.

Si les étoiles étaient dispersées uniformément dans l’espace infini, nous finirions par en trouver une, quelle que soit la direction de notre regard, de sorte que le ciel apparaîtrait comme un flamboiement uniforme d’une lumière insupportable. Il est vrai que ce ne serait pas le cas si la lumière était atténuée ou masquée après un certain trajet, mais même dans ce cas, le ciel apparaîtrait identique dans toutes les directions, car il n’y aurait aucune raison pour qu’une partie du ciel soit plus richement constellée d’étoiles qu’une autre. Ainsi, l’existence de la Voie lactée démontre que le système stellaire ne s’étend pas uniformément à l’infini. Il doit avoir une structure définie, et c’est l’architecture de celle-ci que Sir William Herschel s’est attaché à décrypter. Les travaux qu’il a menés pour la moitié nord du ciel ont ensuite été étendus à l’hémisphère sud par son fils, Sir John Herschel.

Nous comprendrons mieux la méthode employée par les Herschel si nous imaginons d’abord que toutes les étoiles du ciel sont des objets intrinsèquement similaires. Chacune émettrait alors la même quantité de lumière, de sorte que les étoiles les plus proches apparaîtraient brillantes et les étoiles les plus éloignées faibles, simplement sous l’effet de la distance. La façon dont la luminosité apparente diminue avec la distance est bien connue ; la loi est celle de l’« inverse du carré de la distance », ce qui signifie que la luminosité apparente diminue aussi rapidement que le carré de sa distance augmente ; une étoile deux fois plus éloignée [ p. 25 ] qu’une seconde étoile semblable n’apparaît que quatre fois moins brillante, et ainsi de suite. Ainsi, si toutes les étoiles émettaient la même quantité de lumière, nous pourrions estimer les distances relatives de deux étoiles quelconques dans le ciel à partir de leurs luminosités relatives. En coupant des fils de longueurs proportionnelles à la distance des différentes étoiles et en les pointant dans la direction des étoiles auxquelles ils se rapportent, nous pourrions modéliser la disposition des étoiles dans le ciel. Nous connaîtrions ainsi la structure complète du système stellaire, à l’exception de son échelle. Pour représenter les étoiles faibles de la Voie lactée, il faudrait un grand nombre de fils très longs. Dans le modèle, ils pointeraient tous vers différentes parties de la Voie lactée, formant une structure plate en forme de roue.

Le problème auquel Sir William Herschel était confronté était plus complexe, car il savait que les étoiles avaient des luminosités intrinsèques différentes et se trouvaient à des distances différentes, et que ces deux facteurs se combinaient pour produire des différences de luminosité apparente. L’une des principales difficultés de l’astronomie, tant pour les Herschel que pour l’astronome d’aujourd’hui, réside dans la nécessité de démêler ces deux facteurs avant de parvenir à des conclusions définitives.

Herschel a constaté que le nombre d’étoiles visibles dans le champ de son télescope variait énormément selon les directions de l’espace. Il était bien sûr maximal lorsque le télescope était pointé vers la Voie lactée, et diminuait régulièrement et rapidement à mesure que le télescope s’en éloignait. En général, deux champs de télescopes situés à égale distance de la Voie lactée contenaient à peu près le même nombre d’étoiles. Dans le langage technique de l’astronomie, la richesse du champ stellaire dépendait principalement de la latitude galactique, tout comme le climat terrestre dépend principalement de la latitude géographique, et peu de la longitude.

On a constaté que les champs situés à différentes distances de la Voie lactée différaient en qualité et en nombre d’étoiles. Les étoiles les plus brillantes étaient présentes à peu près également dans tous les champs, la différence de champ résultant principalement des étoiles faibles, et en particulier des étoiles les plus faibles, devenant énormément plus abondantes à mesure que l’on approchait de la Voie lactée.

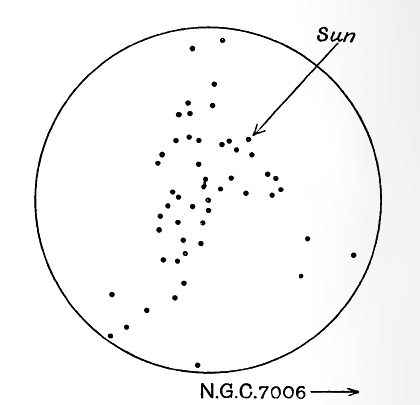

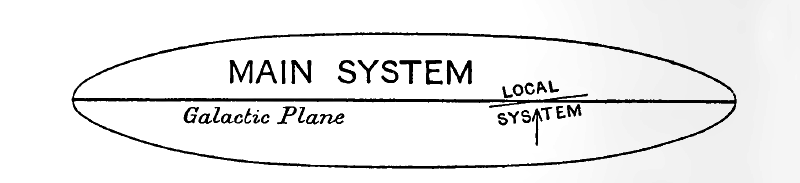

Sir William Herschel interpréta à juste titre ce phénomène comme la preuve que le système d’étoiles entourant le Soleil commençait à s’éclaircir aux distances atteintes par son télescope, et que cette raréfaction était plus rapide dans les directions les plus éloignées de la Voie Lactée. Il supposait que la forme générale du système stellaire galactique était celle d’une brioche, d’un biscuit ou d’une montre, les étoiles étant plus denses près du centre et plus éparses dans les régions périphériques. Le plan de la Voie Lactée formait bien sûr le plan central de la structure. Le fait que la Voie Lactée divise le ciel en deux moitiés presque parfaitement égales lui suggérait que le Soleil devait se trouver très près de ce plan central, ce que confirment les récentes recherches très approfondies de Seares, van Rhijn et d’autres. Du fait que des parties du ciel équidistantes de la Voie Lactée apparaissaient à peu près aussi brillantes, Herschel en déduisit que le Soleil se trouvait non seulement dans le plan central du système, mais aussi très proche de son centre réel. Cette opinion a prévalu jusqu’à une époque récente, mais les recherches de Shapley et d’autres montrent maintenant qu’elle est intenable (voir p. 65 ci-dessous).

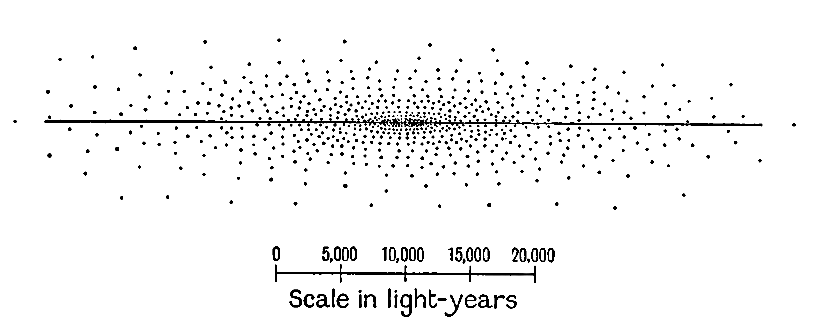

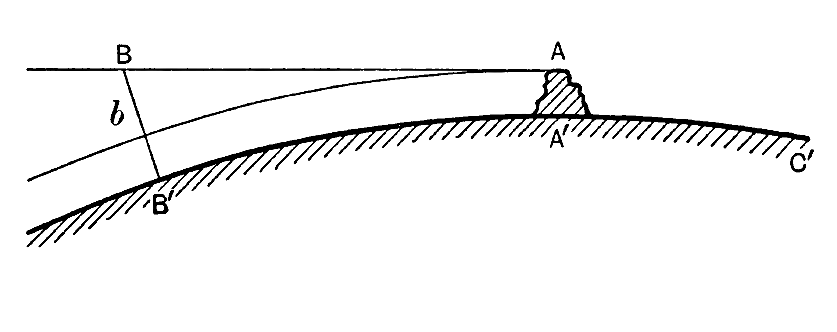

Fig. 1 montre une coupe transversale du type général de structure que Sir William Herschel attribuait au système galactique, bien que la distribution détaillée des étoiles [ p. 27 ] représentée sur le diagramme soit celle donnée beaucoup plus tard (1922) par Kapteyn. On comprend aisément comment une structure de ce type pourrait expliquer l’aspect général du ciel. Les étoiles qui apparaissent les plus brillantes sont, en général, les plus proches ; elles sont si proches qu’aucun amincissement notable des étoiles ne se produit à cette distance. C’est pourquoi les étoiles très brillantes sont présentes en nombre à peu près égal dans toutes les directions. Les étoiles qui apparaissent très faibles sont pour la plupart très éloignées, si éloignées que la grande profondeur du système dans les directions situées à l’intérieur ou à proximité du plan galactique entre en jeu. Dans de telles directions, couche après couche d’étoiles, disposées presque à l’infini les unes derrière les autres, donnent naissance à la concentration apparente d’étoiles faibles que nous appelons la Voie Lactée.

L’acceptation finale de la conception copernicienne de la structure du système solaire est due en grande partie à la découverte par Galilée du système similaire de Jupiter, situé dans l’espace de telle sorte qu’un observateur terrestre pouvait en obtenir une vue d’ensemble. Nous ne pouvons jamais obtenir une vue d’ensemble du système solaire, car nous ne pouvons l’observer que de l’intérieur. La preuve optique de l’existence de tels systèmes ne pouvait donc provenir que de la découverte d’autres systèmes similaires, visibles de l’extérieur.

Sir William Herschel pensait avoir confirmé sa propre vision de la structure du système galactique de la même manière, en découvrant des systèmes similaires, dont il pouvait obtenir une vue aérienne car ils étaient entièrement extérieurs à la galaxie. Il qualifiait ces objets d’« univers insulaires » et les considérait comme des nuages d’étoiles. Leur apparence nébulaire était brumeuse et, bien qu’il fût impossible d’en distinguer les étoiles, il pensait qu’une puissance télescopique suffisante le permettrait, tout comme elle avait permis à Galilée d’observer les étoiles de la Voie lactée. Ces objets, que nous allons décrire presque immédiatement, sont généralement appelés « nébuleuses extragalactiques » en raison de leur position, bien que nous trouverions souvent plus commode d’utiliser le terme plus court de « grandes nébuleuses », auquel leur immense taille leur donne pleinement droit.

¶ Nébuleuses

Un télescope présente une planète comme un disque de taille appréciable, et un oculaire grossissant 60 fois fera paraître Jupiter aussi gros que la Lune. Pourtant, un oculaire grossissant 60 fois, ou un nombre de fois supérieur, ne pourra jamais faire paraître une étoile aussi grosse que la Lune. Aucun grossissement à notre portée ne fait apparaître une étoile autrement que comme un simple point lumineux. Les étoiles sont bien sûr infiniment plus grandes que Jupiter, mais elles sont aussi infiniment plus éloignées, et c’est la distance qui prime.

Le télescope montre néanmoins un certain nombre d’objets qui paraissent plus grands que de simples points lumineux. [ p. 29 ] Ils ont généralement une apparence faible et brumeuse, et ont donc reçu le nom général de « nébuleuses ». Une étude détaillée a montré qu’ils se répartissent en trois classes distinctes.

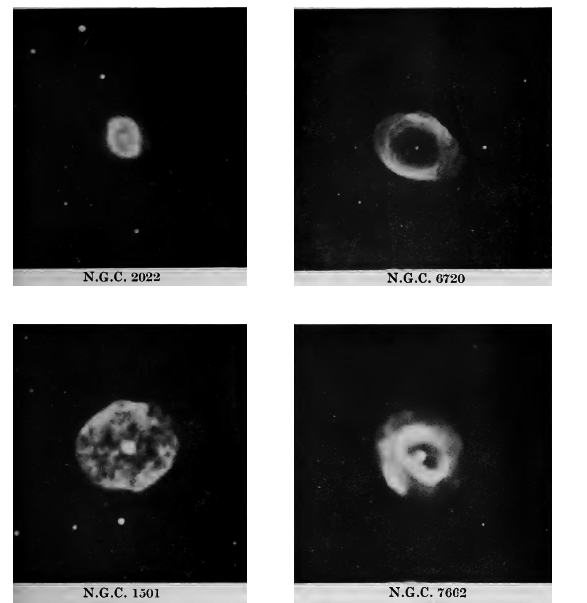

Nébuleuses planétaires. La première classe est généralement décrite comme « Nébuleuses planétaires ». Elles n’ont rien de planétaire, si ce n’est que, comme les planètes, elles apparaissent comme des disques finis dans un télescope. On ne connaît que quelques centaines de ces objets, quatre exemples typiques étant illustrés dans la Planche II. Elles se situent toutes dans le système galactique. Nous discuterons de leur structure physique plus loin (p. 321). Pour l’instant, il suffit de dire qu’elles sont probablement de la nature d’étoiles qui se sont, d’une manière ou d’une autre, entourées d’atmosphères lumineuses d’une étendue considérable. Si tel est le cas, elles contredisent bien sûr notre affirmation générale selon laquelle aucune étoile n’apparaît jamais autrement que comme un point lumineux dans un télescope ; nous devons faire une exception en faveur des nébuleuses planétaires.

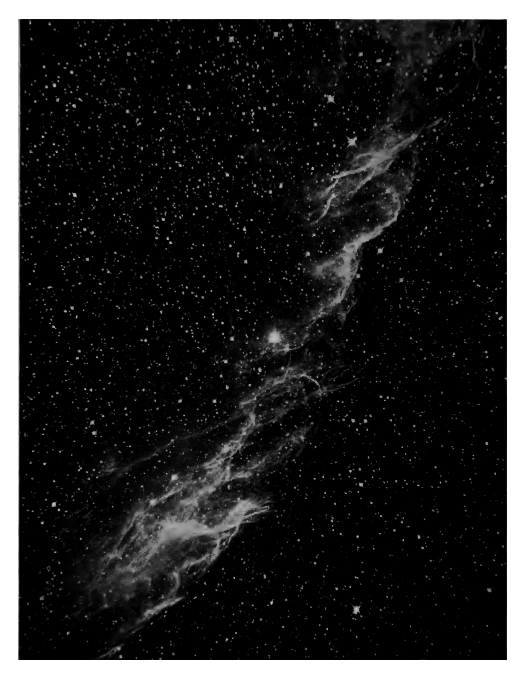

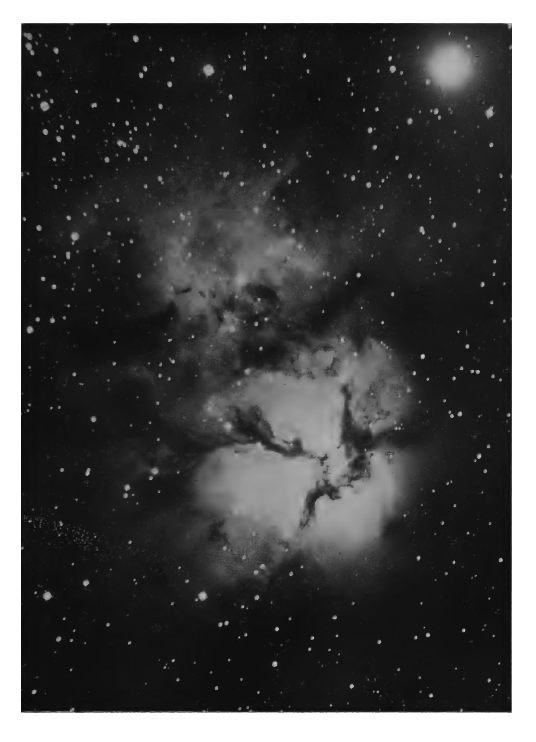

Nébuleuses galactiques. La deuxième classe est généralement décrite comme « nébuleuses galactiques », des exemples étant présentés dans les Planches III, VI (p. 37) et VII (p. 44). Leur forme est totalement irrégulière. Leur apparence générale est celle d’énormes volutes de gaz incandescentes s’étendant d’une étoile à l’autre, et c’est en fait à peu près ce qu’elles sont. Comme les nébuleuses planétaires, elles se situent entièrement dans le système galactique. Un simple coup d’œil montre que chaque nébuleuse irrégulière contient plusieurs étoiles enchevêtrées ; un examen télescopique minutieux étend souvent les dimensions de la nébuleuse presque indéfiniment, de sorte que nous pouvons avoir la quasi-totalité d’une constellation enveloppée dans une seule nébuleuse.

Il n’y a guère de doute quant à la nature physique de ces nébuleuses. L’espace entre les étoiles n’est pas totalement vide de matière, mais occupé par un mince nuage de gaz d’une ténuité presque indescriptible. Ça et là, ce nuage peut être plus dense que d’habitude ; çà et là, il peut être illuminé et rendu incandescent par le rayonnement des étoiles qu’il contient. Ailleurs, il peut être totalement opaque à la lumière, tel un rideau noir qui traverse le ciel. La combinaison des variations de densité, d’opacité et de luminosité produit toutes les formes fantastiques et les différents degrés de lumière et d’ombre que nous observons dans les nébuleuses galactiques.

Cette même opacité est responsable des taches sombres qui apparaissent dans la disposition générale des étoiles. Un exemple frappant se trouve dans la partie de la Voie lactée représentée sur la Planche I (p. 23). Cette tache sombre, qui ressemble à première vue à un trou dans le système stellaire, est décrite graphiquement comme « le sac de charbon ». Ces taches noires dans le ciel ne peuvent représenter de véritables trous, car il est inconcevable qu’il y ait autant de tunnels vides à travers les étoiles, tous pointés exactement vers la Terre, de sorte que nous sommes contraints de les interpréter comme des voiles de matière obscurcissante qui atténuent ou éteignent la lumière des étoiles situées derrière elles.

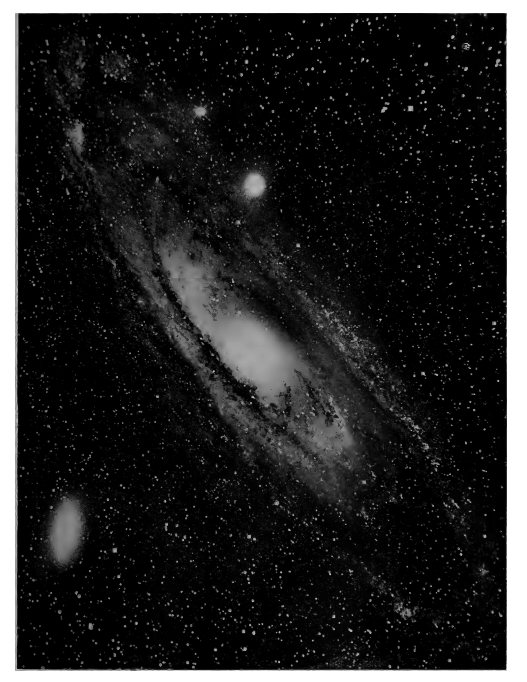

Nébuleuses extragalactiques. La troisième classe de nébuleuses est d’une nature totalement différente. Leurs membres ont pour la plupart une forme définie et régulière, et présentent diverses autres caractéristiques qui les rendent faciles à identifier. On les appelait autrefois « nébuleuses blanches » en raison de la qualité de la lumière qu’elles émettaient. Plus tard, le télescope géant de 1,80 mètre de Lord Rosse révéla que nombre d’entre elles avaient une structure spirale ; on les appela « nébuleuses spirales ». La plus remarquable de toutes les nébuleuses spirales est la Grande Nébuleuse M 31 d’Andromède, représentée sur la Planche IV, qui est tout juste visible [ p. 31 ] à l’œil nu. Marius, l’observant au télescope en 1612, la décrivit comme ressemblant à « la lumière d’une bougie vue à travers une corne ». Planche V montre un deuxième exemple, probablement de structure très similaire, qui est vu sous un autre angle, de manière à apparaître presque exactement de côté.

Il est désormais largement prouvé que les nébuleuses de ce type se situent toutes en dehors du système galactique, de sorte que le terme « nébuleuses extragalactiques » les décrit parfaitement. Leur taille est colossale. Il faudrait agrandir l’une ou l’autre des photographies des planches IV et V à la taille de l’Europe entière pour qu’un corps de la taille de la Terre y soit visible, même sous un microscope puissant. Leur forme générale est similaire à celle que Sir William Herschel attribuait au système galactique, et c’est ce qui l’a initialement conduit à les considérer comme des « univers-îles » similaires au système galactique. Nous verrons plus loin dans quelle mesure sa conjecture a été confirmée par des recherches récentes.

¶ Les distances des étoiles

L’année 1838 constitue notre prochain jalon ; c’est l’année où la distance d’une étoile a été mesurée pour la première fois.

Au IIe siècle après Jésus-Christ, Ptolémée avait soutenu que si la Terre se déplaçait dans l’espace, sa position par rapport aux étoiles environnantes devait changer continuellement. Comme la Terre tournait autour du Soleil, ses habitants se trouvaient dans la position d’un enfant sur une balançoire. Et, tout comme l’enfant qui se balance voit les arbres, les personnes et les maisons les plus proches osciller rythmiquement sur un fond lointain de collines et de nuages, les habitants de la Terre devraient voir les étoiles les plus proches changer continuellement de position sur leur [ p. 32 ] fond d’étoiles plus lointaines. Pourtant, nuit après nuit, les constellations restaient les mêmes, du moins c’est ce que soutenait Ptolémée ; les mêmes étoiles tournaient éternellement dans les mêmes positions relatives autour du pôle, et des groupes d’étoiles remarquables comme les sept étoiles de la Grande Ourse, les Pléiades ou la constellation d’Orion ne présentaient aucun signe de changement. Pour autant que l’œil humain sans aide puisse le dire, les étoiles pourraient être des taches de peinture lumineuse sur un fond de toile, avec la terre comme pivot immobile autour duquel toute la structure oscille.

À l’opposé, la théorie copernicienne exigeait bien sûr que les étoiles les plus proches se déplacent sur le fond des étoiles les plus lointaines, à la manière dont la Terre accomplissait son tour annuel autour du Soleil. Pourtant, année après année, et même siècle après siècle, aucun mouvement de ce genre n’a été détecté. La vieille thèse ptolémaïque selon laquelle la Terre formait le centre fixe de l’univers aurait presque pu retrouver sa place antérieure, si divers éléments n’avaient commencé à démontrer que même les étoiles les plus proches étaient nécessairement très éloignées, si éloignées, en fait, que leur absence apparente de mouvement ne devait pas surprendre. Un enfant sur une balançoire ne peut espérer avoir une preuve optique de son mouvement si l’objet le plus proche qu’il peut voir se trouve à trente kilomètres.

Très peu d’étoiles apparaissent plus brillantes que Saturne à son apogée ; elle paraît à peu près aussi brillante qu’Altaïr, la onzième étoile la plus brillante du ciel. Pourtant, Saturne ne brille que par la lumière qu’elle réfléchit du Soleil, et sa distance au Soleil est telle qu’elle ne reçoit qu’environ une partie sur 2 500 millions de la lumière totale émise par le Soleil. Et, comme la surface de Saturne ne réfléchit qu’environ les deux cinquièmes de la lumière qu’elle reçoit, il s’ensuit que Saturne ne brille que d’un 6 000 millionième de la lumière du Soleil. Si, comme Kepler et d’autres l’avaient soutenu, Altaïr était essentiellement semblable au Soleil, sa puissance en bougies serait probablement à peu près la même que celle du Soleil et émettrait donc environ 6 000 millions de fois plus de lumière que Saturne. Le fait qu’Altaïr et Saturne apparaissent à peu près aussi brillants dans le ciel ne peut signifier qu’Altaïr est 80 000 fois plus éloignée que Saturne[1]. Cet argument est essentiellement identique à celui avancé par Newton dans son Système du Monde pour démontrer que même les étoiles les plus brillantes, comme Altaïr, doivent être très éloignées.

Et tel fut le cas. Tous les efforts pour découvrir le mouvement d’oscillation apparent des étoiles – « mouvement parallactique », comme on l’appelle techniquement – résultant du mouvement orbital de la Terre échouèrent jusqu’en 1838, lorsque trois astronomes, Bessel, Henderson et Struve, détectèrent presque simultanément les mouvements parallactiques des trois étoiles : 61 Cygni, α Centauri et α Lyrae respectivement. L’ampleur de leur mouvement parallactique permit de calculer les distances des étoiles, de sorte que les habitants de la Terre furent non seulement en possession d’une preuve oculaire certaine qu’elles tournaient autour du Soleil, mais, grâce aux effets visibles de cette oscillation, ils purent calculer les distances des étoiles les plus proches. Les valeurs calculées n’étaient pas exactes selon les normes modernes, mais elles fournissaient les premières estimations précises de l’échelle à laquelle l’univers est construit.

Arrêtons-nous un instant pour examiner comment cette échelle est construite. La première étape consiste à choisir une ligne de base pratique de quelques kilomètres de long à la surface de la Terre, [ p. 34 ], et à la mesurer en yards ou en mètres standard. À partir de cette ligne de base, un levé géodésique cartographie une longue bande étroite de la surface terrestre, de préférence orientée nord-sud. La différence de latitude aux deux extrémités est ensuite mesurée par des méthodes astronomiques, par exemple en observant la différence d’altitude de l’étoile polaire aux deux endroits. La longueur de la bande étant déjà connue en miles, cela donne immédiatement les dimensions de la Terre. Selon Hayford (1909), le rayon équatorial de la Terre est de 6378,388 kilomètres, soit 3963,34 miles, son rayon polaire étant de 6356,909 kilomètres, soit 3949,99 miles.

L’étape suivante consiste à déterminer la taille du système solaire par rapport à celle de la Terre. Lorsque le Soleil est éclipsé par la Lune, l’heure à laquelle la Lune commence à recouvrir le disque solaire diffère selon les stations terrestres, et les différences de temps observées nous permettent de mesurer la distance de la Lune par rapport aux distances connues à la surface de la Terre. Ainsi, la distance moyenne de la Lune est de 384 403 kilomètres, soit 238 857 miles. De même, le transit de la planète Vénus devant le disque solaire permet de déterminer l’échelle du système solaire par rapport aux dimensions de la Terre. L’astéroïde Éros offre des perspectives encore plus prometteuses. La Conférence de Paris (1911) a adopté 149 450 000 kilomètres, soit 92 870 000 miles, comme valeur la plus probable pour la distance moyenne de la Terre au Soleil. L’étape suivante et finale, qui s’est accomplie en 1838, consiste à utiliser le diamètre de l’orbite terrestre comme ligne de base et à déterminer les distances des étoiles.

La première étape, du yard ou du mètre standard à la ligne de base mesurée à la surface de la Terre, implique une augmentation de plusieurs milliers de fois de la longueur. L’augmentation impliquée dans l’étape suivante, de la ligne de base au diamètre de la Terre, est à nouveau de plusieurs milliers. Et encore une fois, l’étape suivante, du diamètre de la Terre à celui de l’orbite terrestre, implique une augmentation de plusieurs milliers. Mais la dernière étape de toutes, de l’orbite terrestre aux distances stellaires, implique une augmentation d’un million de fois.

Des mesures récentes montrent que les étoiles les plus proches se trouvent à près d’un million de fois la distance des planètes les plus proches. Au plus près de la Terre, Vénus est à 42 millions de kilomètres, tandis que l’étoile la plus proche, Proxima du Centaure, est à 40 millions de kilomètres ; cette dernière est une faible compagne de la célèbre étoile brillante du Centaure, dans l’hémisphère sud. Les distances des planètes au plus près, et celles des étoiles les plus proches, sont indiquées dans le tableau suivant :

| Planètes | Étoiles | |||

|---|---|---|---|---|

| Nom | Distance (miles) | Nom | Distance (miles) | Distance (années-lumière) |

| Vénus | 26 000 000 | Proxima du Centaure Centaure |

25 000 000 millions | 4,27 4,31 |

| Mars | 35 000 000 | Munich 15040 | 36 000 000 „ | 6,06 |

| Mercure | 47 000 000 | Wolf 359 Lalande 21185 Sirius |

47 000 000 „ 49 000 000 „ 51 000 000 „ |

8,07 8,33 8,65 |

Comme il est presque impossible d’en visualiser un million, la simple affirmation selon laquelle les étoiles sont un million de fois plus éloignées que les planètes ne donne qu’une faible indication de l’immensité du fossé qui sépare le système solaire de ses plus proches voisins dans l’espace. L’apparente fixité des étoiles donne peut-être une impression plus frappante.

La Terre effectue son tour annuel autour du Soleil à une vitesse d’environ 30 kilomètres par seconde, soit environ 1 200 fois la vitesse d’un train express. Le Soleil se déplace à travers les étoiles à peu près à la même vitesse – pour être précis, à environ 800 fois la vitesse d’un train express. Et, en gros, les planètes les plus proches et la majorité des étoiles se déplacent à des vitesses similaires. Nous n’obtiendrons pas une mauvaise approximation de la vérité si nous imaginons que tous les corps astronomiques se déplacent à des vitesses exactement égales, disons, pour fixer nos pensées, une vitesse égale à 1 000 fois la vitesse d’un train express. Les distances des objets astronomiques sont maintenant trahies par la vitesse à laquelle ils semblent se déplacer dans le ciel – plus leur mouvement apparent est lent, plus leurs distances sont grandes, et vice versa. Or, les planètes se déplacent dans le ciel si rapidement qu’il est assez facile de détecter leur mouvement d’une nuit à l’autre et même d’une heure à l’autre ; Les étoiles se déplacent si lentement que, sans l’aide d’un télescope, aucun mouvement ne peut être détecté de génération en génération, ni même d’âge en âge. Même les constellations les plus remarquables du ciel, généralement constituées d’étoiles proches, ont conservé leur aspect actuel tout au long de l’histoire. Le contraste entre les planètes qui changent de position toutes les heures et les étoiles qui ne montrent aucun changement notable en un siècle, donne une impression saisissante de l’éloignement des étoiles par rapport aux planètes.

Il est bien plus difficile de visualiser les distances réelles des étoiles. L’affirmation selon laquelle même la plus proche d’entre elles se trouve à 40 millions de kilomètres ne donne guère d’image précise, mais nous pourrions obtenir de meilleurs résultats [ p. 37 ] en affirmant que la distance est de 4,27 années-lumière, soit la distance que la lumière, voyageant à 300 000 kilomètres par seconde, met 4,27 ans à parcourir.

La lumière se propage à la même vitesse que les signaux sans fil, car tous deux sont des ondes de perturbation électrique. Soit dit en passant, cette vitesse est environ un million de fois supérieure à celle du son. L’énorme disparité entre les vitesses du son et des ondes électriques est clairement mise en évidence par le processus ordinaire de radiodiffusion. Lorsqu’un orateur diffuse depuis Londres, sa voix met plus de temps à parcourir un mètre de sa bouche jusqu’au microphone sous forme d’onde sonore, qu’à parcourir les 900 kilomètres supplémentaires jusqu’à Berlin ou Milan sous forme d’onde électrique. Les auditeurs sans fil en Australie entendent la musique d’un concert diffusé plus tôt qu’un auditeur ordinaire au fond de la salle, qui se fie uniquement au son ; ils l’entendent un quinzième de seconde après sa diffusion. Pourtant, la lumière, ou les ondes sans fil se propageant à la même vitesse que la lumière, met 4,27 ans pour atteindre l’étoile la plus proche, de sorte que les habitants de Proxima du Centaure auraient plus de quatre ans et quart de retard pour entendre un concert terrestre. Et avec le temps, il nous faudra considérer d’autres étoiles encore plus lointaines que la musique terrestre n’aurait pas encore atteintes si elle avait commencé son voyage avant la conquête normande, avant la construction des pyramides, avant même l’apparition de l’homme sur terre.

¶ L’époque photographique

Si nous ne devions retenir qu’un seul jalon dans le progrès de l’astronomie, nous pourrions bien choisir l’application de la photographie à l’astronomie dans les dernières années du XIXe siècle ; cela a ouvert les portes du progrès plus complètement que tout autre progrès depuis l’invention du télescope. Jusqu’alors, le télescope, après avoir collecté et courbé les rayons lumineux du ciel, avait projeté le faisceau concentré de lumière à travers la pupille de l’œil humain sur la rétine ; il devait désormais le projeter sur la plaque photographique, incomparablement plus sensible. L’œil ne peut retenir une impression que pendant une fraction de seconde ; la plaque photographique additionne toutes les impressions qu’elle reçoit pendant des heures, voire des jours, et les enregistre pratiquement pour toujours. L’œil ne peut mesurer les distances entre les objets astronomiques qu’à l’aide d’un mécanisme complexe de fils transversaux, de vis et de verniers ; la plaque photographique enregistre les distances automatiquement. L’œil, trahi par des idées préconçues, l’impatience ou l’espoir, peut commettre et commet toutes les erreurs imaginables ; l’appareil photo ne peut pas mentir.

Ainsi, si l’on tente de repérer des points de repère dans l’astronomie du XXe siècle, on découvre qu’elle ne se résume en quelque sorte qu’à des points de repère ; les méthodes de conquête lentes et ardues du XIXe siècle ont donné lieu à une sorte de ruée vers l’or : on jalonne les concessions, on gratte la surface, on recueille les pépites les plus remarquables et on abandonne les fouilles pour des découvertes plus prometteuses, le tout avec une telle rapidité que toute tentative de description de la situation est dépassée presque avant même d’avoir pu être publiée. Nous ne pouvons que tenter de donner une impression générale du nouveau territoire, et à celle-ci se mêlera inextricablement une discussion sur l’ancien territoire à la lumière des nouvelles connaissances.

[ p. 39 ]

¶ Groupes d’étoiles et systèmes binaires

Un coup d’œil au ciel, ou mieux, une photographie d’un fragment de ciel, suggère que, globalement, les étoiles sont dispersées au hasard, à l’exception d’une concentration d’étoiles faibles dans et vers la Voie lactée, que nous avons déjà examinée. Chaque petit morceau de ciel ne semble pas très différent de ce qu’il serait si des étoiles brillantes et faibles avaient été dispersées au hasard dans un poivrier céleste.

Mais ce n’est pas tout. Ça et là, on observe des groupes d’étoiles remarquables, qui ne peuvent guère être le fruit du hasard. La ceinture d’Orion, les Pléiades, la chevelure de Bérénice, et même la Grande Ourse elle-même, ne semblent pas être des accidents, et en réalité, ce n’est pas le cas. C’est l’existence de ces groupes naturels d’étoiles qui est à l’origine et justifie la division des étoiles en constellations. Nous expliquerons plus loin comment les propriétés physiques des étoiles sont étudiées ; pour l’instant, il suffit de remarquer que l’étude physique confirme l’hypothèse selon laquelle des groupes tels que ceux mentionnés précédemment constituent, en général, de véritables familles, et non de simples rassemblements accidentels d’étoiles. Les étoiles d’un même groupe, comme les Pléiades, présentent non seulement les mêmes propriétés physiques, mais aussi des mouvements spatiaux identiques, voyageant ainsi perpétuellement dans le ciel en compagnie les unes des autres. Comme un tel groupe d’étoiles est à la fois physiquement semblable et voyageant en compagnie, on pourrait à juste titre le décrire comme une famille d’étoiles. L’astronome préfère cependant les appeler un « amas en mouvement ».

Ces familles sont de presque toutes les tailles, le plus petit [ p. 40 ] et le plus courant ne comportant que deux membres. Ensuite, le type le plus courant est composé de trois membres ; nos trois plus proches voisins dans l’espace, Proxima du Centaure et les deux étoiles d’une étoile du Centaure, forment un tel système triple. Viennent ensuite les systèmes de quatre, cinq et six membres, et ainsi de suite indéfiniment.

Intéressons-nous d’abord aux familles composées de seulement deux membres – les « systèmes binaires », comme on les appelle généralement. Même si les étoiles avaient été dispersées dans le ciel au hasard, les lois du hasard exigeraient que, dans un certain nombre de cas, des paires d’étoiles apparaissent très proches. Et l’étude d’une photographie de n’importe quel champ d’étoiles montre qu’un grand nombre de telles paires proches existent réellement. Ce nombre est cependant plus grand que ce que les seules lois du hasard peuvent expliquer. Certaines paires d’étoiles peuvent être proches l’une de l’autre par accident, mais une cause physique est nécessaire pour expliquer les autres. Nous pouvons percer le mystère en photographiant le champ à intervalles de quelques années et en comparant les différents résultats obtenus. Certaines des étoiles qui apparaissaient initialement comme des paires proches s’éloignent progressivement. Ce sont les paires d’étoiles qui, bien qu’apparaissant proches dans le ciel, ne l’étaient pas dans l’espace ; une étoile se trouvait simplement presque exactement alignée avec l’autre vue de la Terre. D’autres paires ne se disloquent pas avec le temps ; Les deux composantes changent de position relative, mais ne se séparent jamais complètement. Dans le cas le plus simple, on peut constater qu’une étoile décrit une orbite approximativement circulaire autour de l’autre, tout comme la Terre autour du Soleil et la Lune autour de la Terre, et ce pour la même raison : la gravitation les maintient ensemble.

[ p. 41 ]

La loi de la gravitation. Laissez tomber une balle de cricket et elle retombe. On dit que la cause de sa chute est l’attraction gravitationnelle de la Terre. De même, une balle de cricket lancée en l’air ne se déplace pas indéfiniment dans la direction où elle est lancée ; si c’était le cas, elle quitterait définitivement la Terre et s’envolerait dans l’espace. Elle est sauvée de ce sort par l’attraction gravitationnelle de la Terre qui l’entraîne progressivement vers le bas, de sorte qu’elle retombe sur Terre. Plus on la lance vite, plus elle parcourt de distance avant que cela ne se produise ; une balle similaire lancée par un fusil parcourrait des kilomètres avant d’être ramenée sur Terre.

La loi qui régit tous ces phénomènes est simple. Elle est la suivante : l’attraction gravitationnelle terrestre fait chuter tous les corps de 5 mètres vers la Terre en une seconde. Ceci est vrai pour tous les corps libres de chuter, quel que soit leur mouvement ; tout corps qui n’est pas retenu d’une manière ou d’une autre par la gravitation est 5 mètres plus bas à la fin de chaque seconde que ce qu’il aurait été si la gravitation n’avait pas agi pendant cette seconde.

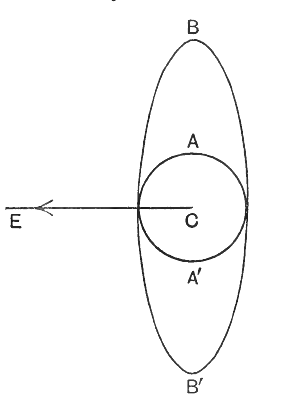

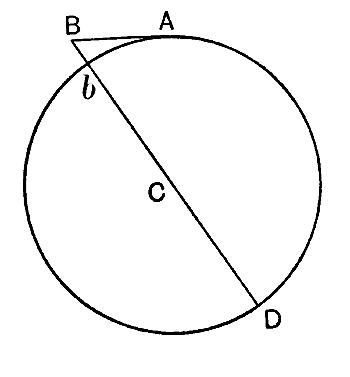

Pour illustrer ce que cela signifie, supposons que la grande courbe circulaire B’A’C de la fig. 2 représente la surface de la Terre, et imaginons qu’un coup de feu soit tiré horizontalement depuis A, le sommet d’une élévation AA’. Si le coup n’était pas attiré vers la Terre par la gravitation, il se déplacerait indéfiniment [ p. 42 ] le long de la ligne AB dans l’espace. Si AB est la distance qu’il parcourrait en une seconde dans ces conditions imaginaires, la fin de son vol réel ne le trouve pas en B, mais en un point situé à 5 mètres plus près de la Terre, la gravitation l’ayant attiré vers le bas de ces 5 mètres pendant son vol. Par exemple, si BB’ de la fig. 2 se trouvait à 5 mètres, le coup frapperait la Terre en B’ après un vol d’exactement une seconde.

Prenons un autre exemple : supposons que la chute de 5,8 mètres sous B n’entraîne pas le boulet vers le sol, mais seulement vers un point b, situé exactement à la même hauteur au-dessus de la surface terrestre que le point A d’où il a décollé. Si la gravitation n’agissait pas, de sorte que le boulet suivait la ligne AB, sa hauteur au-dessus de la Terre augmenterait continuellement. En réalité, dans le cas qui nous occupe, la gravitation tire le boulet vers le bas à une vitesse telle qu’elle neutralise l’augmentation de hauteur qui se produirait autrement, de sorte que la hauteur du boulet n’augmente ni ne diminue ; il ne s’envole pas dans l’espace ni ne retombe sur Terre, mais continue à décrire des cercles autour de la Terre indéfiniment.

Un simple calcul géométrique montre que pour que la distance Bb soit de 16 pieds, la distance parcourue par AB en une seconde doit être de 25 880 pieds, soit 4,90 miles[^2]. Ainsi, si l’on pouvait tirer un coup de feu horizontalement à une vitesse de 4,90 miles par seconde, il décrirait des cercles sans fin autour de la Terre, l’attraction gravitationnelle terrestre neutralisant exactement la tendance naturelle du coup à s’éloigner le long de la ligne droite AB.

En 1665, Newton commença à soupçonner que cette même attraction gravitationnelle pouvait être la cause pour laquelle la Lune [ p. 43 ] décrivait une orbite circulaire autour de la Terre au lieu de s’éloigner tangentiellement dans l’espace. La distance de la Lune au centre de la Terre est de 382 857 kilomètres, soit 60,27 fois le rayon de la Terre. Comme la Lune décrit un cercle de cette taille chaque mois (27 jours, 4 heures, 43 minutes, 11,5 secondes), on peut calculer que sa vitesse sur son orbite est de 3688 kilomètres par heure. Au bout d’une seconde, elle aura parcouru 1 028 mètres, et si elle maintenait une trajectoire strictement rectiligne, cela l’éloignerait de 0,0044 mètre de la Terre. Ainsi, pour maintenir une orbite circulaire exacte autour de la Terre, elle doit chuter de 0,0044 mètre en une seconde. C’est bien moins que la vitesse de chute d’un corps à la surface de la Terre en une seconde, mais Newton a supposé que la force de gravité devait faiblir à mesure que nous nous éloignions de la surface de la Terre. En réalité, un corps à la surface de la Terre tombe 3 632 fois plus vite que la Lune sur son orbite. Or, 3 632 est le carré de 60,27 (ou 3 632 = 60,27 x 60,27), d’où Newton a vu que la chute de la Lune serait exactement la bonne si la force de gravité diminuait comme l’inverse du carré de la distance, c’est-à-dire si elle diminuait aussi rapidement que le carré de la distance augmentait. Comme nous le verrons plus loin, l’observation astronomique confirme la véracité de cette loi de multiples façons. Cela a conduit Newton à proposer sa célèbre loi de la gravitation selon laquelle l’attraction gravitationnelle de tout corps, comme la Terre, diminue inversement au carré de la distance du corps.

Le professeur C.V. Boys et d’autres ont mesuré en laboratoire l’attraction gravitationnelle exercée par quelques tonnes de plomb. Grâce à ces données, il est facile de calculer combien de tonnes la Terre doit contenir pour exercer l’attraction gravitationnelle observée sur les corps extérieurs. On constate que le poids de la Terre doit être légèrement inférieur à six milliards de milliards de tonnes[2], soit, comme nous l’écrirons, 6 x 1021 tonnes[^4].

Tout comme l’attraction gravitationnelle de la Terre fait que la Lune décrit perpétuellement des cercles autour d’elle, l’attraction gravitationnelle du Soleil fait que la Terre et toutes les autres planètes décrivent des cercles autour du Soleil. Connaissant la distance d’une planète au Soleil, ainsi que sa vitesse sur son orbite, nous pouvons calculer la distance parcourue par cette planète vers le Soleil en une seconde. Cela nous indique l’intensité de l’attraction gravitationnelle du Soleil, et nous pouvons en déduire que son poids doit être [ p. 45 ] environ 332 000 fois celui de la Terre, soit presque exactement 2 x 1027 tonnes. Quelle que soit la planète utilisée, nous obtenons exactement le même poids pour le Soleil. Cela nous conforte non seulement dans notre résultat, mais apporte aussi une confirmation éclatante de la véracité de la loi de gravitation de Newton. En effet, si cette loi était inexacte ou fausse, les différentes planètes ne raconteraient pas toutes exactement la même histoire quant au poids du Soleil. Einstein a récemment démontré que cette loi n’est pas absolument exacte, mais que cette inexactitude est inappréciable, sauf pour la planète la plus proche, Mercure, et même ici, elle est si minime que nous n’avons pas à nous en préoccuper pour le présent propos.

De même que nous pouvons peser le Soleil et la Terre en étudiant le mouvement d’un corps soumis à leur attraction gravitationnelle — ou « dans leurs champs gravitationnels », comme dirait le mathématicien —, nous pouvons peser tout autre corps qui, par son attraction gravitationnelle, maintient un second petit corps en mouvement autour de lui. Les mouvements des satellites de Jupiter permettent de peser Jupiter ; son poids est estimé à environ 1,92 x 1024 tonnes, soit 317 fois celui de la Terre, mais seulement 1/1047 de celui du Soleil. De même, le poids de Saturne est estimé à 5,71 x 1023 tonnes, soit environ 94,9 fois celui de la Terre.

Peser les étoiles. Nous en arrivons maintenant à une application frappante des principes qui viennent d’être expliqués : lorsque nous observons deux étoiles dans le ciel décrivant des orbites l’une autour de l’autre, nous pouvons les peser à partir de l’étude de leurs orbites. En général, le problème n’est pas aussi simple que ceux que nous venons d’aborder. Pour le traiter correctement, nous devons une fois de plus nous appuyer sur les travaux mathématiques de Newton.

Nous avons vu qu’un projectile tiré horizontalement à une vitesse de 7,90 kilomètres par seconde décrirait [ p. 46 ] des cercles infinis autour de la Terre. Que se passerait-il s’il était tiré dans une autre direction et à une autre vitesse ?

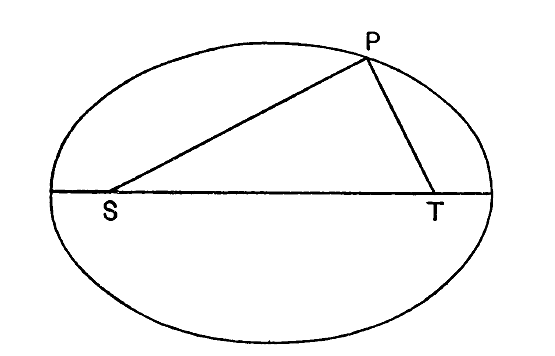

La réponse fut apportée par Newton. Il démontra que lorsqu’un petit corps est autorisé à se déplacer librement sous l’attraction gravitationnelle d’un grand corps, il s’emballe complètement si sa vitesse dépasse une certaine valeur critique, auquel cas son orbite est une courbe appelée hyperbole. Mais si sa vitesse est inférieure à cette valeur critique, son orbite sera toujours une ellipse — une sorte de cercle étiré ou de courbe ovale[3] (fig. 4, p. 47). Auparavant, Kepler avait découvert que les trajectoires réelles des planètes autour du Soleil n’étaient pas des cercles exacts, mais des ellipses, bien que pour la plupart des ellipses qui ne différaient pas beaucoup des cercles ; ce sont ce que le mathématicien appelle des « ellipses de faible excentricité ». Ceci confirme encore davantage la loi de la gravitation de Newton, car il peut être prouvé que si la force de gravitation diminue dans n’importe quelle [ p. 47 ] autrement que selon la loi de Newton du carré inverse de la distance, les orbites des planètes ne seront pas elliptiques.

Lorsque l’astronome étudie les mouvements d’une étoile binaire dans le ciel, il constate généralement que les deux composantes ne se déplacent pas en cercles l’une autour de l’autre, mais en ellipses[4]. Une fois de plus, la loi de Newton est confirmée, et nous sommes en droit de supposer que les forces qui maintiennent les étoiles binaires ensemble sont les mêmes forces gravitationnelles que celles qui empêchent la Lune de s’éloigner de la Terre, ou les planètes du Soleil. L’étude de ces ellipses permet de peser les étoiles. Si l’une des masses des composantes était énormément plus lourde que l’autre, la première resterait immobile tandis que la composante, plus légère, décrirait une ellipse autour d’elle, le mouvement étant essentiellement similaire à celui d’une planète autour du Soleil. De tels cas ne sont pas observés dans les étoiles binaires réelles, car les deux composantes ont généralement des poids comparables, ce qui complique la question. Il n’est pas nécessaire d’entrer ici dans les détails mathématiques. Il suffit de dire qu’aucune des deux étoiles ne reste immobile ; les deux composantes décrivent des ellipses de tailles différentes, et à partir d’une étude de ces deux ellipses, les poids des deux composantes peuvent être déterminés.

Le tableau suivant montre le résultat de la pesée des quatre systèmes binaires les plus proches du soleil de cette manière, le poids du soleil étant pris comme unité :

| Étoile | Distance en années-lumière du Soleil | Poids des composants en fonction du poids du Soleil | Luminosité (voir p. 49) |

|---|---|---|---|

| Centaure A | 4.31 | 1.14 | 1.12 |

| « B | 0,97 | 0,32 | |

| Sirius A | 8,65 | 2,45 | 26,3 |

| « B | 0,85 | 0,0026 | |

| Procyon A | 10,5 | 1,24 | 5,5 |

| « B | 0,39 | 0,00003 | |

| Kruger 60 A | 12,7 | 0,25 | 0,0026 |

| « B | 0,20 | 0,0007 |

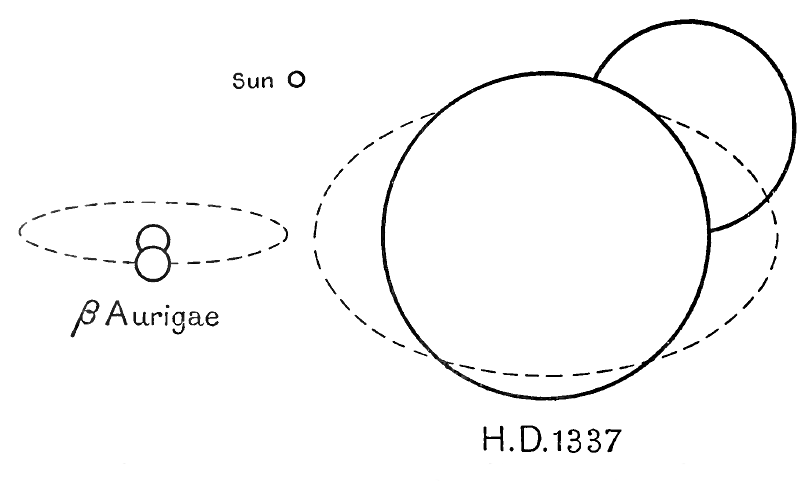

Nous voyons que les poids de ces étoiles ne diffèrent pas beaucoup de celui du Soleil, bien que naturellement l’ensemble de l’espace offre une portée plus grande que les quatre étoiles de notre tableau qui se trouvent proches du Soleil. Mais même dans l’ensemble de l’espace, aucune étoile dont le poids est connu avec précision n’a un poids inférieur à Kruger 60 B, bien qu’à l’autre extrémité de l’échelle, il existe de nombreuses étoiles dont le poids est bien plus élevé que celui de notre tableau. Parmi les étoiles dont le poids est connu avec une assez bonne précision, l’étoile HD 1337 (l’étoile de Pearce) est la plus lourde, ses deux composantes étant respectivement 36,3 et 33,8 fois plus lourdes que le Soleil. L’étoile BD 6° 1309 de Plaskett est certainement plus lourde encore, ses composantes pesant au moins 75 et 63 fois plus que le Soleil, et probablement plus ; Les poids exacts ne sont pas connus (voir p. 55 ci-dessous). Le système 27 Canis Majoris est constitué de quatre étoiles, dont le poids combiné, selon les données actuellement disponibles, semble être au moins 940 fois celui du Soleil, mais nous pouvons faire preuve d’une certaine prudence avant d’accepter un chiffre si éloigné de la fourchette habituelle des poids stellaires.

L’étoile constituante moyenne dans le tableau très court ci-dessus a 0,94 fois le poids du soleil, de sorte que notre soleil semble avoir un poids bien supérieur à la moyenne, et cela est confirmé par une étude plus approfondie des poids stellaires.

On aurait pu s’attendre a priori à ce que les étoiles possèdent toutes sortes de poids, car rien ne s’oppose à ce qu’il existe des étoiles dont le poids est des millions de fois supérieur à celui du Soleil, ou encore dont le poids est seulement égal à celui de la Terre, voire inférieur. En réalité, les poids des étoiles sont généralement assez égaux, très peu d’entre elles ayant un poids très différent de celui du Soleil. Cela semble indiquer qu’une étoile est une espèce définie de produit astronomique, et non un simple fragment aléatoire de matière lumineuse.

Luminosité. La dernière colonne du tableau, p. 48, donne les « luminosités » des étoiles, c’est-à-dire leur puissance en bougies, celle du Soleil étant prise comme unité. Par exemple, l’entrée 26,3 pour Sirius signifie que Sirius, considéré comme un phare dans l’espace, a 26,3 fois la puissance en bougies du Soleil. Les luminosités des étoiles présentent une portée considérablement plus grande que leurs poids. D’une manière générale, les étoiles les plus lourdes sont les plus lumineuses, comme on peut naturellement s’y attendre, mais leur luminosité est hors de proportion avec leur poids. La composante la plus lourde de Sirius n’a que 2,9 [ p. 50 ] fois le poids de la composante la plus légère, mais 10 000 fois sa luminosité. De même, dans le système de Procyon, la composante la plus lourde a un poids 3,2 fois supérieur, mais une luminosité 180 000 fois supérieure, à celle de la composante la plus légère. Il semble qu’il s’agisse d’une loi quasi universelle selon laquelle la puissance d’une bougie par tonne est bien supérieure dans les étoiles lourdes que dans les étoiles lumineuses. C’est l’un des faits centraux et, à première vue, l’un des plus déroutants de l’astronomie physique : il est si fondamental et si omniprésent qu’aucune conception du mécanisme stellaire ne peut être acceptée si elle ne parvient pas à l’expliquer.

Vitesses spectroscopiques. Lorsque la distance d’une étoile est connue, son mouvement dans le ciel nous indique sa vitesse dans une direction perpendiculaire à la ligne le long de laquelle nous l’observons – c’est-à-dire à travers la ligne de visée – mais ne fournit aucun moyen de connaître sa vitesse le long de cette ligne. Nous ne pouvons pas voir le mouvement d’un corps qui vient droit vers nous, et une étoile se déplaçant à un million de kilomètres par seconde dans une direction exactement le long de la ligne de visée semblerait pourtant immobile dans le ciel. Pour évaluer les vitesses le long de la ligne de visée, l’astronome fait appel au spectroscope.

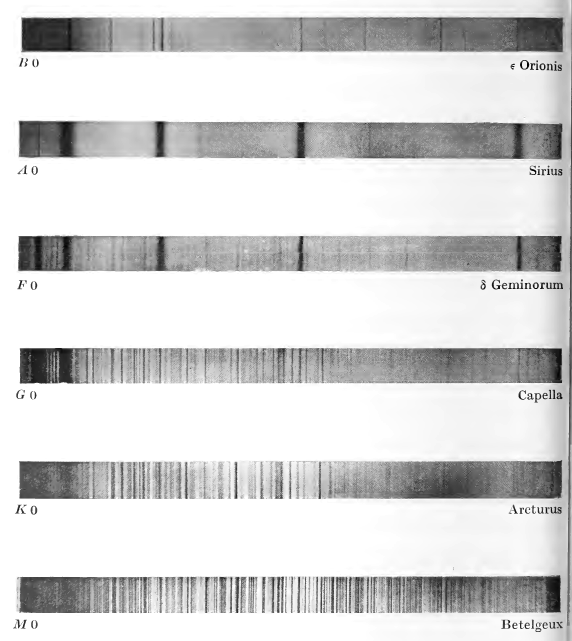

Toute lumière est un mélange de lumières de différentes couleurs, et tout comme Newton, avec son célèbre prisme, a analysé la lumière du Soleil en toutes les couleurs de l’arc-en-ciel, le spectroscope analyse la lumière d’une étoile, ou de toute autre source, en ses différentes couleurs constitutives. L’instrument répartit la lumière analysée en une bande lumineuse de couleur graduée en continu, appelée « spectre ». Dans ce spectre, les couleurs sont les mêmes et se trouvent disposées dans le même ordre que dans l’arc-en-ciel, allant du violet au rouge en passant par le vert et l’orange. Il y a une raison physique à cela. Nous verrons plus loin (p. 114) que la lumière [ p. 51 ] est constitué de trains d’ondes — comme les ondulations que le vent fait sur un étang — et que les différentes couleurs de lumière résultent d’ondes de différentes longueurs, la lumière rouge étant produite par les ondes les plus longues et la lumière violette par les plus courtes. Les couleurs du spectre apparaissent dans l’ordre de leurs longueurs d’onde, de la plus longue (rouge) à la plus courte (violet). Dans le spectre stellaire typique, certaines courtes plages de couleurs ou de longueurs d’onde sont généralement absentes, pour des raisons que nous examinerons plus loin (p. 126), de sorte que le spectre semble traversé par un certain nombre de lignes ou de bandes sombres, formant ainsi un motif plutôt qu’une gradation continue de couleurs. Des exemples de spectres stellaires sont présentés dans la Planche VIII.

Il est souvent pratique de classer les étoiles selon le type de spectre qu’elles émettent. On sait maintenant que le spectre d’une étoile dépend principalement de la température de sa surface. Par conséquent, les spectres stellaires peuvent généralement être disposés en une seule séquence continue, et leur classification habituelle se fait par une suite de lettres : O, B, A, F, G, K, M, subdivisées en décimales. La température diminue au fur et à mesure que l’on avance dans la séquence, de sorte que les étoiles de type O ont les températures de surface les plus élevées et les étoiles de type M les plus basses. Les types spectraux sont indiqués à gauche dans la Planche VIII.

Lorsqu’on analyse la lumière reçue d’une étoile au spectroscope, on constate que le motif de raies ou de bandes est décalé dans un sens ou dans l’autre. Si le décalage se fait vers le rouge, la lumière émise par l’étoile nous parvient plus rouge que ce qu’elle devrait être normalement. Or, comme la lumière rouge a la plus grande longueur d’onde, chaque onde lumineuse est plus longue – plus étirée – que la normale. On en conclut que l’étoile s’éloigne de nous [ p. 52 ]. De même, si le motif spectral est décalé vers le violet, on sait que l’étoile doit se rapprocher de nous. Le décalage d’un spectre résultant du mouvement du corps qui l’émet est généralement appelé « effet Doppler ». À partir de son intensité, on peut calculer la vitesse réelle d’une étoile le long de la ligne de visée, et le calcul est étonnamment simple. Si chaque ligne ou bande d’un spectre représente une longueur d’onde d’un centième de pour cent plus longue que celle qui lui est habituellement associée, alors la vitesse de récession de l’étoile est d’un centième de pour cent de la vitesse de la lumière, soit 18,6 miles par seconde — et de même pour tous les autres déplacements.

Binaires spectroscopiques.** Comme les deux composantes d’un système binaire se déplacent généralement à des vitesses différentes, le spectre normal d’un système binaire est constitué de deux spectres distincts superposés, chacun présentant des décalages différents correspondant aux vitesses des deux composantes. À partir des orbites observées des deux composantes d’un système binaire, un astronome pourrait calculer les vitesses auxquelles ces composantes se déplaceraient dans la direction de la ligne de visée, et pourrait alors prédire dans quelle mesure les deux spectres devraient être déplacés si la lumière du système était analysée dans un spectroscope ; le spectroscope confirmerait bien sûr sa prédiction.

Il est plus instructif d’imaginer le processus inverse. Supposons qu’en analysant la lumière d’une étoile, l’astronome obtienne un spectre composite dans lequel deux spectres distincts se décalent rythmiquement en avant et en arrière par rapport à leur position normale. La présence de deux spectres lui indique qu’il s’agit d’un système binaire ; si le décalage rythmique se répète tous les deux ans, il sait que son orbite prend deux [ p. 53 ] ans. Il étudie l’étoile par vision directe et découvre qu’il s’agit d’un système binaire dans lequel les constituants tournent l’un autour de l’autre tous les deux ans.

Il examine un autre spectre et constate qu’il se déplace rythmiquement tous les deux jours. En regardant directement cette étoile, il ne voit qu’un seul point lumineux. Il doit bien sûr y avoir deux étoiles, mais le simple fait qu’elles se tournent l’une autour de l’autre en aussi peu de temps que deux jours prouve qu’elles doivent être très proches l’une de l’autre, et il n’y a pas lieu de s’étonner que son télescope n’ait pas réussi à séparer l’image en deux points lumineux distincts. Les systèmes de ce type, que le spectroscope montre comme binaires, mais que le télescope montre généralement comme un seul point lumineux, sont appelés « binaires spectroscopiques ». Plus d’un millier de ces systèmes sont connus.

Si l’astronome tente de construire l’orbite d’un tel système à partir des seules observations spectroscopiques, il se trouve en difficulté. Ses observations ne lui indiquent que les vitesses le long de la ligne de visée, et celles-ci dépendent à la fois de la vitesse réelle et du degré de raccourcissement ; la même vitesse peut provenir soit d’une grande orbite dans un plan presque perpendiculaire à la ligne de visée, soit d’une petite orbite très raccourcie. Il est impossible de calculer l’orbite réelle ou le poids des étoiles à partir de la seule observation spectroscopique.

[ p. 54 ]

Binaires à éclipses. Il existe une exception. Supposons que la lumière d’une étoile diminue à intervalles réguliers, puis revienne à son intensité initiale. L’interprétation évidente de cette diminution de lumière est qu’une composante du système éclipse l’autre, ce qui ne peut se produire que si l’orbite est tellement raccourcie que son plan passe par la Terre, ou du moins très près de celle-ci. Dans ce cas, il est possible de reconstituer l’orbite entière et de calculer ainsi les poids des deux composantes. De plus, la durée des éclipses nous renseigne sur les tailles réelles des deux composantes, ce qui permet de dresser un tableau complet du système. La figure 6 présente les dimensions et les orbites de deux binaires à éclipses typiques ; elles sont dessinées à la même échelle, celle-ci étant indiquée par le petit cercle représentant le Soleil.

Lorsqu’aucune éclipse ne se produit dans une binaire spectroscopique, nous ne savons pas quel degré de raccourcissement prendre en compte, mais nous pouvons obtenir une idée générale des poids des composantes en supposant un degré moyen de raccourcissement. Si nous supposons différents degrés de raccourcissement à tour de rôle, nous constaterons que les poids calculés sont les plus faibles lorsque le plan de l’orbite est supposé passer par la Terre, c’est-à-dire lorsque les orbites sont calculées comme si le système était à éclipses. Ainsi, bien que nous ne puissions pas découvrir les poids réels des composantes d’une binaire sans éclipses, nous pouvons toujours établir des limites au-dessus desquelles elles doivent se situer, à savoir les poids calculés comme si le système était à éclipses. De cette façon, nous savons que les deux composantes de l’étoile de Plaskett doivent avoir plus de 75 et 63 fois le poids du Soleil.

¶ Étoiles variables

La majorité des étoiles brillent d’une lumière parfaitement stable, ce qui permet de dire qu’une étoile a une puissance en bougies. Le Soleil, par exemple, émet une lumière de 3,23 x 1027 bougies.

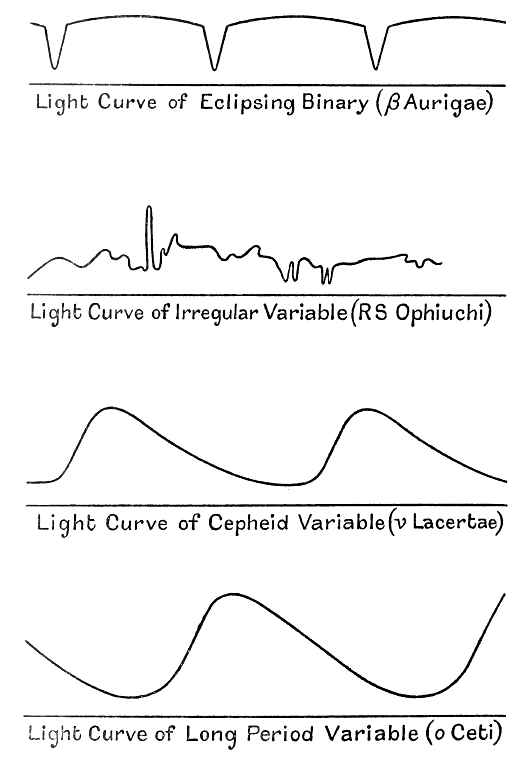

Il existe pourtant des classes d’étoiles exceptionnelles dont la lumière oscille de haut en bas. Chez certaines, comme dans les binaires à éclipses décrites précédemment, les fluctuations lumineuses sont assez régulières, se répétant avec une telle précision que les étoiles pourraient bien servir de chronomètres. Chez d’autres, les fluctuations, bien que non parfaitement régulières, le sont presque, tandis que d’autres encore semblent actuellement totalement irrégulières, même si leurs variations seront sans doute maîtrisées en temps voulu. Pour notre discussion actuelle, les différents types de variables irrégulières n’ont pas une grande importance.

Variables céphéides. Les étoiles vraiment intéressantes sont celles d’une certaine classe de variables régulières, généralement [ p. 56 ] appelées « variables céphéides », d’après leur prototype δ Céphées. La nature physique de ces étoiles et le mécanisme de leurs fluctuations lumineuses sont encore loin d’être compris ; des théories concurrentes sont en cours d’élaboration, dont nous n’avons pas besoin de discuter à ce stade (voir p. 223 ci-dessous).

Quel que soit leur mécanisme, l’observation montre que ces étoiles possèdent une propriété bien définie, d’une valeur capitale. Ceci étant, nous pouvons l’accepter avec gratitude sans nous soucier de son pourquoi et de son pourquoi. Les fluctuations lumineuses parfaitement régulières des binaires à éclipses les rendraient idéales pour l’observation du temps, même si nous ignorions le mécanisme qui les sous-tend. De même, les fluctuations des variables Céphéides possèdent une qualité qui les rend précieuses comme indicateurs pour observer les régions lointaines de l’univers. En résumé, cette propriété permet de déduire la luminosité intrinsèque de ces étoiles, et donc leurs distances, à partir des fluctuations lumineuses observées.

Les fluctuations de lumière sont si caractéristiques qu’elles facilitent la détection des étoiles. On observe une augmentation rapide de la luminosité, suivie d’une lente diminution progressive ; puis à nouveau la même augmentation rapide et la même lente diminution que précédemment. C’est comme si quelqu’un jetait des brassées de combustible sur un feu de joie à intervalles parfaitement réguliers.

Une autre classe d’étoiles variables, généralement appelées « variables à longue période », présente des fluctuations lumineuses assez similaires, mais les deux classes se distinguent facilement par leurs périodes de fluctuation lumineuse très différentes. La variable Céphéide accomplit son cycle en quelques heures, quelques jours ou quelques semaines, mais jamais plus d’un mois environ, tandis que la variable à longue période nécessite généralement environ un an.

[ p. 57 ]

Fig. 7 montre les courbes de lumière d’étoiles variables typiques des différentes classes. Dans chaque diagramme, la progression du temps est représentée par un mouvement sur la page, de gauche à droite ; plus la courbe fluctuante est élevée au-dessus de la ligne horizontale à un instant donné, plus l’étoile est brillante à cet instant.

Près de la frontière du système galactique se trouve un amas d’étoiles connu sous le nom de Petit Nuage de Magellan (Planche XXI, p. 214), dans lequel les variables Céphéides sont présentes en grande abondance. En 1912, Mlle Leavitt de Harvard a découvert que la lumière des Céphéides les plus brillantes de ce nuage fluctuait plus lentement que celle des plus faibles. Le facteur responsable de l’augmentation et de la diminution de la luminosité stellaire agissait plus rapidement pour les lumières faibles que pour les lumières brillantes. La luminosité apparente de plusieurs Céphéides à différentes distances ne dépendrait bien sûr qu’en partie de leur luminosité intrinsèque ou de leur puissance en bougies, mais les étoiles du Nuage de Magellan sont toutes, à peu près, à la même distance de la Terre. Ainsi, les différences de luminosité apparente des étoiles de ce nuage doivent représenter de réelles différences de luminosité intrinsèque, et la découverte de Mlle Leavitt pourrait s’exprimer ainsi : la période de fluctuation lumineuse d’une Céphéide dépend de sa puissance en bougies. Bien que cela n’ait été prouvé que pour les Céphéides du Nuage de Magellan, cela doit être vrai pour toutes les Céphéides, où qu’elles se trouvent, car il est inconcevable que nous puissions ralentir ou accélérer la fluctuation lumineuse d’une étoile simplement en modifiant sa distance – en nous éloignant d’elle, en réalité.

Le professeur Hertzsprung de Leyde et le Dr Shapley, alors à l’observatoire du mont Wilson, ont rapidement saisi les implications de cette découverte. Si deux Céphéides A et B, situées dans des parties différentes du ciel, fluctuent avec la même rapidité, alors leurs puissances intrinsèques doivent être égales. Ainsi, toute différence dans leur luminosité apparente doit être imputable à une différence de distance par rapport à nous. Si A paraît cent fois plus brillante que B, alors B doit être à dix fois la distance de A. De la même manière, une troisième Céphéide C peut se trouver à dix fois la distance de B. Nous savons maintenant que C est cent fois plus éloignée que A. Et si D peut être trouvée dix fois plus éloignée que C, nous savons que D est mille fois plus éloignée que A. Nous pouvons donc continuer à construire et à étendre sans cesse notre règle de mesure ; il n’y a pas de limite jusqu’à ce que nous atteignions des distances si grandes que même les variables Céphéides, qui sont des étoiles exceptionnellement brillantes, disparaissent dans l’invisibilité.

Jusqu’ici, nous n’avons considéré que les distances comparatives des Céphéides. Les distances absolues de nombreuses Céphéides les plus proches ont cependant été déterminées par la méthode parallactique déjà expliquée, c’est-à-dire en mesurant leur mouvement apparent dans le ciel, résultant du mouvement de la Terre autour du Soleil. En prenant n’importe laquelle de ces étoiles comme Céphéide A d’origine, nous pouvons passer continuellement d’une Céphéide à l’autre et ainsi calculer les distances absolues de toutes les Céphéides variables dans le ciel.

De cette façon, la relation observée entre la période de fluctuation et la luminosité des variables céphéides — communément appelée « loi période-luminosité » — peut être utilisée pour fournir une échelle permettant de déduire directement la luminosité absolue, ou la puissance en bougies, d’une céphéide de la période observée de ses fluctuations lumineuses. Les variables céphéides peuvent être considérées comme des phares installés dans des régions éloignées de l’univers. Nous pouvons les reconnaître, tout comme un marin [ p. 60 ] reconnaît les phares, à la qualité de leur lumière. Nous pouvons déduire leur puissance en bougies de la période de leurs fluctuations lumineuses observées aussi facilement qu’un marin pourrait déduire la puissance en bougies d’un phare sur une carte de l’Amirauté. La luminosité apparente de la céphéide nous renseigne sur sa distance par rapport à nous[5].

On ne saurait surestimer l’importance de tout cela pour la science astronomique moderne. Cela signifie qu’une méthode a été trouvée pour étudier, sinon l’univers entier, du moins les parties de celui-ci où les variables céphéides sont visibles. En réalité, cette dernière réserve est sans importance, car les variables céphéides sont très librement dispersées dans l’espace. Naturellement, cette méthode est particulièrement utile pour l’exploration des régions les plus lointaines de l’univers ; elle y remporte un succès triomphal là où d’autres méthodes échouent complètement. La méthode parallactique commence à échouer lorsque nous tentons de sonder des distances de plus d’une centaine d’années-lumière. La trajectoire apparente dans le ciel, décrite par une étoile à cette distance, en raison du mouvement de la Terre autour du Soleil, est de la taille d’une tête d’épingle à trois kilomètres de distance. Malgré tous leurs perfectionnements, les instruments modernes peinent à détecter un mouvement aussi faible, et il est pratiquement impossible de le mesurer avec précision. La loi « période-luminosité » mesure les distances des objets jusqu’à un million d’années-lumière, avec un pourcentage d’erreur plus faible que celui auquel on peut s’attendre dans les mesures parallactiques des étoiles situées à seulement cent années-lumière.

¶ Espace sonore

Ceci est loin d’épuiser la liste des méthodes modernes d’observation de l’espace. Tout objet astronomique standard, facilement reconnaissable et émettant la même quantité de lumière où qu’il se trouve, constitue un moyen évident de mesurer les distances astronomiques. En effet, une fois la luminosité intrinsèque d’un tel objet déterminée, la distance de chaque exemplaire peut être estimée à partir de sa luminosité apparente.

Les variables céphéides de périodes assignées constituent l’exemple le plus frappant de ces objets standards, mais trois autres sont disponibles, bien que moins utiles que les céphéides. Il y a d’abord un autre type d’étoile variable, les « variables à longue période » déjà mentionnées, qui sont généralement similaires aux céphéides, si ce n’est que leur lumière fluctue beaucoup plus lentement. Ces étoiles sont intrinsèquement bien plus lumineuses que les céphéides, nombre d’entre elles étant 10 000 fois plus lumineuses que le Soleil. Elles sont donc visibles à des distances énormes et pourraient permettre de sonder des profondeurs spatiales où même les céphéides sont invisibles.

Viennent ensuite les « novae », ou nouvelles étoiles. De temps à autre, une étoile ordinaire du ciel éclate dans un éclat phénoménal, brillant peut-être mille fois plus que son éclat initial. La cause de ces violentes explosions fait encore débat, et aucune explication convaincante n’a encore été fournie. Une étude de novae relativement proches a cependant fourni des informations sur la luminosité d’une nova moyenne à son maximum d’éclat. Comme les novae apparaissent dans diverses parties du ciel, et en particulier dans les nébuleuses extragalactiques, elles fournissent un moyen approximatif de mesurer les distances stellaires et nébuleuses.

Les étoiles bleues offrent une autre méthode. Elles sont extrêmement lumineuses et leur luminosité intrinsèque varie peu. De plus, la luminosité d’une étoile donnée peut généralement être estimée assez précisément à partir de la qualité de la lumière qu’elle émet, par des méthodes qui seront expliquées plus loin. Cela permet de déterminer les distances des étoiles bleues, et donc, bien sûr, des objets astronomiques dans lesquels elles se trouvent.