[ p. 89 ]

Le règne des Omeyyades avait été une période d’oppression tyrannique de la part des dirigeants arabes sur leurs sujets non arabes et en particulier sur les mawali ou convertis issus de la population indigène des provinces conquises qui non seulement n’étaient pas admis à l’égalité, comme le prétendait la religion musulmane, mais étaient traités comme de simples serfs. Cela n’était en aucun cas dû à une persécution religieuse, car ce sont les convertis qui étaient les plus lésés, ni à une antipathie raciale entre un peuple sémitique et un peuple aryen, ni à quoi que ce soit qui puisse être décrit comme un sentiment « national » de la part des Perses et des autres races conquises, mais simplement à une sorte de sentiment de « classe » dû au mépris ressenti par les Arabes pour ceux qu’ils avaient conquis et à la haine des conquis envers leurs maîtres arrogants, haine intensifiée par le dégoût de leur mauvaise gouvernance et leur ignorance des traditions de la civilisation. D’autres causes ont contribué à intensifier ce sentiment de haine, en particulier chez les Perses. Parmi celles-ci, il y avait un sentiment semi-religieux, même [ p. 90 ] parmi ceux qui s’étaient convertis à l’islam. Les Perses avaient pour habitude de considérer les rois sassanides, les descendants de la légendaire dynastie de héros kayani qui avait établi une communauté stable en Perse, comme des bagh, ce qui n’est peut-être pas exactement ce que nous devrions comprendre par « dieux », mais plutôt comme des incarnations de la divinité, l’esprit divin passant par transmigration d’un souverain à un autre. Ils attribuaient donc au roi des pouvoirs miraculeux et l’adoraient comme le sanctuaire d’une présence divine. Lors de la conquête musulmane, les rois sassanides avaient non seulement cessé de régner, mais la dynastie s’était éteinte. Beaucoup de Perses qui, malgré leur adhésion à l’Islam, restaient attachés à leurs anciennes idées, étaient tout à fait disposés à traiter le calife avec la même adoration que leurs rois, mais éprouvaient un profond dégoût pour la théorie du calife selon laquelle le calife n’était rien d’autre qu’un chef élu à la manière démocratique des tribus du désert, ce qui leur semblait être un retour à la barbarie primitive. Notre propre expérience des peuples orientaux nous a montré qu’il y a beaucoup à prendre au sérieux dans des idées de ce genre. Bien entendu, ceux qui avaient été sujets de l’Empire romain n’avaient aucune inclination à déifier leurs dirigeants, à moins peut-être qu’ils n’aient été récemment [ p. 91 ] incorporés dans des éléments plus orientaux ; mais ceux qui avaient été sous la domination perse aspiraient à un prince déifié. En 141-142 H., cela prit la forme d’une tentative de déification du Calife par une secte fanatique d’origine persane connue sous le nom de Rawandiyya qui éclata en révolte ouverte lorsque le Calife refusa d’être traité comme un dieu et jeta ses dirigeants en prison : les membres de la secte, et beaucoup d’autres de leurs compatriotes, considéraient qu’un Calife n’était pas un souverain valable s’il refusait d’être reconnu comme une divinité. Du deuxième siècle de l’Hégire jusqu’à l’époque moderne, il y a eu un flot continu de pseudo-prophètes qui ont prétendu être des dieux, ou de dirigeants couronnés de succès qui ont été déifiés par leurs disciples. Le dernier d’entre eux apparaît dans les premières phases du mouvement babie, 1844-1852 après J.-C., bien que les doctrines de la réincarnation et de la présence de l’esprit divin dans le chef semblent être moins mises en avant dans le babisme actuel, du moins dans ce pays et en Amérique.

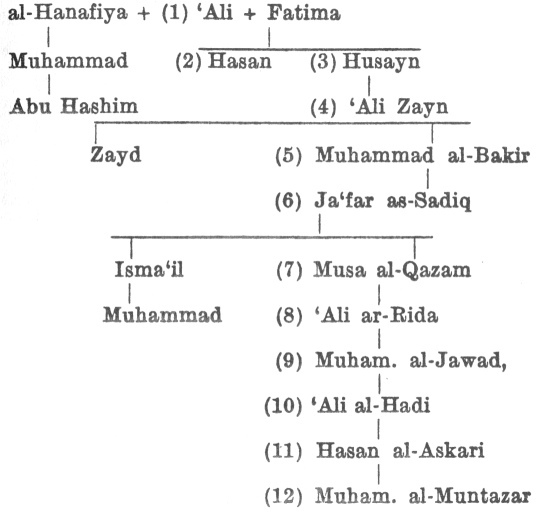

La forme la plus répandue de ces idées se retrouve dans le mouvement essentiellement persan connu sous le nom de chiites ou « schismatiques ». Ceux-ci se divisent en deux groupes, tous deux soutenant de la même manière que la succession du Prophète est limitée aux descendants héréditaires d’Ali, le cousin et gendre du Prophète, à qui seul a été conféré le droit divin de l’imamat ou de la direction. Les deux groupes diffèrent dans la signification de cet imamat, le premier groupe se contentant de soutenir que Ali et ses descendants ont une autorité divine en vertu de laquelle les imams sont les seuls dirigeants légitimes de l’islam et ses guides infaillibles ; de ce type modéré de chiites se trouvent la religion du Maroc et la forme répandue autour de Sanaa en Arabie du Sud. [ p. 92 ] L’autre groupe soutient que l’imam est l’incarnation d’un esprit divin, affirmant parfois que ce n’est que par fraude que le prophète Mahomet s’est interposé et a agi comme porte-parole du divin imam Ali. Le chiisme est de ce type, et il est la religion d’État de la Perse moderne. Il s’est répandu vers l’ouest en Mésopotamie et vers l’est en Inde. La croyance la plus répandue, qui prévaut dans le chiisme moderne, est qu’il y eut douze imams, dont Ali fut le premier, et Muhammad al-Muntazar, qui succéda à la mort de son père, le onzième imam al-Hasan al-Askari en 260 A.H. (= 873 A.D.), fut le dernier. Peu après son accession au trône, Muhammad al-Muntazar « disparut » à Samárra, la ville qui servit de capitale abbasside de 222 à 279 A.H. La mosquée de Samárra couvrirait une voûte souterraine dans laquelle il disparut et d’où il sortira à nouveau pour reprendre son office lorsque le moment propice sera arrivé, et le lieu d’où il doit sortir est l’un des lieux sacrés visités par les pèlerins chiites. Pendant ce temps, les Shahs et les princes gouvernent les fidèles seulement comme les représentants de l’Imam caché. La disparition de Muhammad al-Muntazar a eu lieu plus d’un siècle après la chute des Omeyyades, mais nous avons anticipé afin de montrer la tendance générale des idées chiites qui prévalaient même à l’époque des Omeyyades, en particulier dans le nord de la Perse, et ont beaucoup contribué à promouvoir la révolte contre le règne sécularisé des Omeyyades.

La date est également d’une importance curieuse. La désaffection des mawali atteignit son paroxysme [ p. 93 ] vers la fin du premier siècle de l’ère musulmane. On croyait généralement que la fin du siècle verrait la fin des conditions existantes, tout comme en Europe occidentale l’an 1000 devait marquer l’aube d’un monde nouveau. Le mécontentement était à son comble, surtout au Khorasan, et les mécontents se rallièrent pour la plupart aux Alides.

Les prétentions des ‘Alid, qui ont tant contribué à renverser la dynastie des Omeyyades et indirectement conduit à l’émergence de l’élément persan, qui a favorisé la transmission de la culture hellénistique, peuvent être mieux comprises à l’aide d’un tableau généalogique. [ p. 94 ] ‘Ali avait deux épouses, (i) al-Hanafiya, dont il eut un fils Muhammad, et (ii) Fatima, la fille du prophète Muhammad, dont il eut deux fils, Hassan et Hussein. Tout le parti ‘Alid croyait qu’Ali aurait dû succéder au prophète de droit divin et considérait les trois premiers califes comme des usurpateurs. Déjà sous le troisième calife Othman, l’élément mawla mécontent avait commencé à considérer ‘Ali comme son champion, et dans le véritable esprit de l’islam primitif, il soutenait leurs revendications de fraternité en tant que frères musulmans. Cette partialité a trouvé son expression extrême dans la prédication du juif converti ‘Abdu b. Saba, qui a déclaré le droit divin d’Ali au califat dès l’an 32 de l’Hégire. Ali lui-même ne semble pas avoir adopté une telle position, mais il se considérait certainement comme lésé par son exclusion. En 35, Ali fut nommé califat et Ibn Saba déclara alors qu’il n’était pas seulement califat de droit divin, mais qu’un esprit divin était passé du Prophète à lui, de sorte qu’il avait été élevé à un niveau surnaturel. Ali lui-même a répudié cette théorie. Lorsqu’il fut assassiné en 40, Abdu déclara que son âme de martyr était montée au ciel et redescendrait en temps voulu sur terre : son esprit était dans les nuages, sa voix se faisait entendre dans le tonnerre, la foudre était sa verge.

Le parti omeyyade dirigé par Mu’awiya ne se soumit jamais à Ali, bien qu’il ne contestât pas la légitimité de sa nomination. A sa mort, Mu’awiya devint le cinquième calife, mais [ p. 95 ] dut faire face aux prétentions d’al-Hasan, le fils d’Ali. Al-Hasan conclut un accord avec Mu’awiya et mourut en 49, empoisonné, comme on le disait communément. L’autre fils, al-Hussein, essaya de faire valoir ses prétentions, mais trouva une mort tragique à Kerbela. Après la mort d’al-Hussein, certains partisans d’Alide reconnurent Muhammad, le fils d’Ali et d’al-Hanafiya, comme le quatrième imam ; il renia, il est vrai, ces partisans, mais c’était un détail auquel ils ne prêtèrent aucune attention. Ses partisans étaient connus sous le nom de Kaysanites, et devaient leur origine à Kaysan, un affranchi d’Ali, qui avait formé une société dans le but de venger la mort d’al-Hasan et d’al-Hussein. Lorsque ce Mahomet mourut en 81, ses partisans se divisèrent en deux groupes, les uns acceptant le fait de sa mort, les autres supposant qu’il était simplement passé dans la clandestinité pour réapparaître en temps voulu. Cette idée d’un imam « caché » était un héritage des anciennes théories religieuses de Perse et revient sans cesse dans l’histoire chiite. Le point important est que les deux groupes de ce parti continuèrent d’exister tout au long de la période omeyyade, refusant constamment de reconnaître le calife officiel comme autre chose que des usurpateurs, et attendant avec impatience le jour où ils pourraient venger le martyre d’Ali et de ses fils.

Il n’est pas nécessaire de s’attarder sur la famille d’al-Hasan et ses descendants. Ils furent impliqués dans les soulèvements ‘Alides à Médine, et après la répression de l’un d’eux en 169, longtemps après la chute des ‘Omeyyades, Idris, l’arrière-petit-fils d’al-Hasan, [ p. 96 ] s’enfuit à l’extrême Occident et établit une dynastie chiite « modérée » dans ce qui est aujourd’hui le Maroc, de sorte que l’histoire ultérieure de cette maison concerne l’histoire de l’Occident.

La plupart des chiites considèrent que le troisième imam al-Hussein fut remplacé par son fils ‘Ali Zayn. Al-Hussein, comme al-Hasan, n’était pas seulement le fils d’Ali, mais aussi de la fille du Prophète, Fatima. Dans le cas d’al-Hussein, il y avait en outre un autre héritage qui s’avéra finalement plus important que la descendance d’Ali ou de Fatima : on supposait généralement qu’il avait épousé la fille du dernier des rois perses, la « mère des imams », et ce mariage traditionnel avec la princesse perse – dont les preuves historiques sont très douteuses – a été considéré par les chiites perses comme le facteur le plus important de l’imamat, bien que cela n’ait évidemment rien à voir avec la religion de l’islam. Le fait qu’une telle importance ait pu être accordée à une telle considération sert à montrer à quel point les chiites sont une chose étrangère et non musulmane. ‘Ali Zayn avait deux fils, Zayd et Muhammad al-Bakir. De ceux-ci, Zayd était un élève de Wasil b. Zayd était un membre du mouvement mu‘tazilite, considéré comme rationaliste. En effet, comme nous le verrons à maintes reprises, le parti hérétique chiite était très généralement mêlé à la libre pensée et se montrait souvent adhérent à la philosophie grecque : il semble que son esprit inspirateur fût l’hostilité envers l’islam orthodoxe et une disposition à s’allier à tout ce qui tendait à critiquer défavorablement les doctrines orthodoxes. [ p. 97 ] Zayd avait un corps de disciples qui s’établit dans le nord de la Perse où ils résistèrent quelque temps, et une branche de leur parti existe encore en Arabie du Sud, toujours soupçonnée de penchants rationalistes. La plupart des chiites, cependant, reconnaissaient Muhammad al-Bakir comme le cinquième imam, et Ja‘far as-Sâdiq comme le sixième. Ce dernier était aussi un fervent adepte de la « nouvelle science », c’est-à-dire de la philosophie hellénistique, et il est généralement considéré comme le fondateur, ou du moins le principal représentant, de ce que l’on appelle les vues batinites, c’est-à-dire l’interprétation allégorique du Coran, de sorte que la révélation signifie, non pas l’énoncé littéral, mais un sens intérieur, et ce sens intérieur montre généralement une forte influence de la philosophie hellénistique. Seul l’imam divinement dirigé peut exposer la véritable signification du Coran qui reste un livre scellé pour les non-initiés. Ja’far fut, semble-t-il, le premier des ‘Alides à affirmer ouvertement qu’il était une incarnation divine aussi bien qu’un enseignant inspiré : ses prédécesseurs n’avaient fait qu’acquiescer à de telles affirmations lorsque formulées par leurs disciples, et les avaient très souvent répudiées.

Abu Hashim, fils de Muhammad b. al-Hanafiya, mourut en 98 de l’hégire empoisonné, croyait-on généralement, par le calife Sulayman, et légua ses droits à Muhammad b. ‘Ali b. ‘Abdullah, un descendant de la maison de Hashim, à laquelle appartenaient le Prophète et ‘Ali, le clan rival de la tribu des Qurayshites opposé au clan des Omeyyades. Abu [ p. 98 ] Hashim supposait que l’imamat lui appartenait et qu’il pouvait le transmettre à qui bon lui semblait, une vision de l’imamat qui n’était pas acceptée par les chiites les plus stricts qui étaient légitimistes, mais les partisans d’Abu Hashim ne semblent pas avoir été des extrémistes malgré leur origine kaysanite. En 99, le califat passa à Omar II. le seul Omeyyade qui a montré des sympathies pour les Alid, mettant fin aux malédictions publiques contre Ali qui faisaient partie du rituel public dans les mosquées de Damas depuis l’époque de Mu’awiya et qui représentait un type de piété personnelle auquel les califes Omeyyades étaient jusqu’alors étrangers. Son bref règne de moins de trois ans n’a cependant pas supprimé les maux de la tyrannie et de la mauvaise gouvernance, et il a été suivi par d’autres dirigeants plus conformes au mauvais type ancien.

Vers l’époque de la mort d’Omar, une délégation de chiites se rendit auprès de Muhammad ben Ali le Hashimite, un homme d’une piété remarquable et celui qui était maintenant devenu, en tant que légataire d’Abu Hashim, fils de Muhammad ben al-Hanafiya, le chef reconnu d’une aile importante des chiites, et jura de le soutenir dans une tentative d’obtenir le califat « afin que Dieu puisse accélérer la justice et détruire l’oppression » (Dinwari : Akhbaru t-Tiwal. éd. Guirgass, Leiden. p. 334) : et Muhammad avait répondu que « c’est la saison de ce que nous espérons et désirons, car cent ans du calendrier sont accomplis » (id.).

Les partisans de la famille de Muhammad b. al-Hanafiya, qui avaient maintenant transféré leur allégeance à [ p. 99 ] Muhammad b. 'Ali, étaient extrêmement importants, moins en raison de leur nombre que de leur excellente organisation. Ils avaient développé un système régulier de missionnaires (da’i, plur. du’at) qui voyageaient sous le couvert de marchands et limitaient leur enseignement à des instructions privées et à des relations informelles, une méthode qui est devenue le type standard de la propagande missionnaire musulmane. Par la mort et l’héritage d’Abu Hashim, Muhammad b. 'Ali a trouvé ce travail missionnaire très bien organisé à son service, et ses émissaires étaient pleinement convaincus que son acceptation des ouvertures de la députation chiite signifiait qu’il se tenait comme le champion des revendications chiites. Les chiites les plus stricts qui suivaient la maison d’al-Husayn n’admettaient pas les revendications de Muhammad b. al-Hanafiya ou de ses descendants, mais ils soutenaient Muhammad b. Les efforts d’Ali sous l’impression qu’il était un champion chiite.

La propagande en faveur de Muhammad ben Ali est parfois qualifiée d’abbasside car il descendait d’al-Abbas, l’un des trois fils d’Abdu l-Muttalib, et donc frère d’Abu Talib, père de l’imam Ali et d’Abdullah, grand-père du prophète Mahomet. A l’époque, cependant, les missionnaires se disaient plutôt partisans des Hachimites, terme ambigu, peut-être intentionnel. On a expliqué plus tard qu’il faisait référence à la maison des Hashim, clan rival des Qurayshites opposé aux Omeyyades et auquel appartenaient le Prophète, Ali et al-Abbas [ p. 100 ] : mais dans l’esprit de nombreux chiites, il était interprété comme désignant les partisans d’Abu Hashim, petit-fils d’Al-Hanafiya.

Muhammad b. ‘Ali mourut en 126 après l’Hégire, laissant derrière lui trois fils, Ibrahim, Abu l-Abbas et Abu Ja‘far, le premier d’entre eux étant reconnu comme son successeur. A peu près à la même époque, Abu Muslim, qui devint gouverneur du Khorasan en 129, devint célèbre. On ne sait pas s’il était arabe ou originaire d’Irak (cf. Masudi. VI, 59), en fait, on prétendit qu’il était un descendant de Gandarz, l’un des anciens rois de Perse (id.). Or, le Khorasan était la région la plus hostile aux Omeyyades, et c’est là que les missionnaires hachémites avaient été les plus actifs et les plus fructueux. Abu Muslim se lança dans cette œuvre avec enthousiasme et commença à rassembler un corps armé d’hommes qui ne tarda pas à compter 200 000. Des informations et des avertissements furent envoyés au calife Marwan II. mais il fut ignoré : en effet, la cour de Damas n’en prit note qu’en 130. Abou Muslim finit par lever ouvertement l’étendard noir comme signal de révolte contre les Omeyyades dont la couleur officielle était le blanc. Le calife se contenta alors de saisir Ibrahim, le fils de Muhammad ben Ali, et de le mettre à mort. Les deux autres fils s’échappèrent et s’enfuirent à Koufa où ils furent abrités et cachés par des chiites, le deuxième fils Abou l-'abbas, connu dans l’histoire sous le nom d’as-Saffah, « le boucher », étant reconnu comme le chef hachémite.

Le succès d’Abu Muslim fut rapide et complet, et en 132 la dynastie des Omeyyades fut renversée [ p. 101 ] et partiellement exterminée, et ainsi « le boucher » devint le premier des califes abbassides, ainsi appelés car ils étaient de la famille d’al-Abbas, fils d’Abdu l-Muttalib.

Dès que le calife Abu l-Abbas fut installé sur le trône, son principal objectif fut d’assurer l’établissement de sa dynastie en se débarrassant de tous les rivaux possibles, et c’est la vigueur dont il fit preuve dans cette entreprise qui lui valut le titre de « Boucher ». Tout d’abord, il traqua et tua tous les représentants de la famille omeyyade qu’il put trouver. L’un d’eux, 'Abdu r-Rahman, s’échappa et se rendit en Afrique où il tenta sans succès de former un corps de partisans, puis traversa la frontière vers l’Espagne où il s’établit en 138 à Cordoue, où lui et ses descendants régnèrent jusqu’en 422 A.H. Ces Omeyyades espagnols prétendirent être des souverains légitimistes, mais ne s’attribuèrent jamais les prétentions divines de la section 'Alide.

Abu Muslim, qui avait fait le plus pour établir la dynastie des Omeyyades, provoqua ensuite la jalousie du calife, probablement avec raison car il était indigné de constater que « le Boucher » n’était pas plus tôt sur le trône qu’il écarta entièrement les chiites qui avaient contribué à l’y placer, et ainsi dans la première année du règne des Abbassides, Abu Muslim fut mis à mort.

La chute des Omeyyades mit fin à la tyrannie de la minorité arabe, telle qu’elle était alors, et plaça la prépondérance entre les mains des Perses pendant un siècle (132-232 de l’hégire). [ p. 102 ] Le gouvernement fut entièrement remodelé sur le modèle persan, et c’est à l’influence persane que l’on doit l’institution du wazir ou ministre responsable à la tête de l’exécutif. Le titre est probablement identique à celui du vieux persan vi-chir ou « surveillant » (ainsi Darmesteter : Etudes Iraniennes i. p. 58. note 3.) ; avant cela, le ministre principal était simplement un commis (kàtib) ou un conseiller (mushir) et n’était qu’un des assistants du calife qui était employé pour diriger la correspondance ou pour donner des conseils lorsque l’occasion l’exigeait. En 135, la noble famille persane des Barmécides commença à fournir des vizirs, qui contrôlèrent la politique du califat jusqu’en 189. A partir de l’époque d’al-Mansur (136-158 H.), les Perses commencèrent à affirmer leur prééminence et un parti connu sous le nom de Shu‘ubiyya ou « parti anti-arabe » se forma, composé de ceux qui soutenaient non seulement que les étrangers convertis étaient égaux aux Arabes, mais que les Arabes étaient une race à moitié sauvage et inférieure à tous égards, contrastant défavorablement avec les Perses, les Syriens et les Coptes. Ce parti produisit une masse considérable de littérature controversée dans laquelle l’aversion générale pour les Arabes était libre cours et qui révèle l’intensité du mépris et de la haine ressentis envers ces parvenus. Les [ p. 103 ] Arabes s’étaient vantés de leur origine raciale et avaient consacré beaucoup d’attention à la conservation de leurs généalogies, du moins au siècle précédant immédiatement l’essor de l’islam ; Comme on commençait seulement alors à compter les descendants en ligne paternelle, ces généalogies étaient purement fictives dans la mesure où elles concernaient des ancêtres préislamiques. Les Arabes étaient en fait un peuple parvenu qui sortait à peine de la barbarie (cf. Lammens : Le berceau de l’islam. p. 117). Mais les Perses, non moins soucieux des registres généalogiques, auxquels leur système de castes les avait amenés à prêter une attention considérable, se targuaient de généalogies authentiques beaucoup plus anciennes. En littérature, en science, en droit canon musulman, en théologie et même dans le traitement scientifique de la grammaire arabe, les Perses ont très rapidement dépassé les Arabes, de sorte que nous devons toujours faire référence à la philosophie arabe, à la science arabe, etc., dans l’histoire de la culture musulmane, plutôt qu’à la philosophie arabe, etc., en nous rappelant que, bien qu’exprimée en langue arabe, le support commun de tout le monde musulman, elle n’a été que dans de très rares cas l’œuvre des Arabes : la plupart des philosophes et des scientifiques arabes, des historiens, [ p. 104 ] des grammairiens, des théologiens et des juristes étaient des Perses, des Turcs ou des Berbères de naissance, bien qu’utilisant la langue arabe. La chute des Omeyyades et le remplacement des Arabes par les Perses marquent le début de l’âge d’or de la littérature et de l’érudition arabes. La littérature arabe ancienne, celle écrite par des Arabes encore épargnés par les influences extérieures, est entièrement composée de poésie, œuvre de bardes professionnels qui chantent la vie et la guerre dans le désert, se lamentent sur les terrains de campement déserts, se vantent de leur tribu et insultent leurs ennemis. Elle constitue une catégorie distincte de composition poétique, qui a développé ses propres normes littéraires et atteint un niveau élevé d’excellence à sa manière. À bien des égards, cette poésie arabe ancienne nous intéresse particulièrement, elle montre une observation de la nature très frappante, elle a un fond de mélancolie qui semble faire écho au désert et un côté émotionnel qui semble convaincant dans sa réalité. En même temps, elle a des limites très nettes dans sa gamme d’intérêt et dans son sujet. Il ne fait aucun doute qu’une étude attentive de cette poésie arabe ancienne est une préparation nécessaire pour une appréciation appropriée des formes littéraires de l’arabe et de son vocabulaire et de sa syntaxe les plus anciens, et ces dernières années, une grande attention lui a été accordée. Mais cette poésie arabe plus ancienne, apparemment une production indigène, mais peut-être influencée à l’époque préislamique par des contacts extérieurs encore indéterminés, s’est arrêtée peu après la chute des Omeyyades, sauf en Espagne, où, sous le règne des exilés et des fugitifs de la dynastie des Omeyyades, la production de ce type de poésie a survécu. Mais ce type de poésie est vraiment en dehors de notre enquête actuelle, sauf pour noter que c’est un érudit persan, Hammad ben Sabur ar-Rawiya (mort vers 156-159) qui a rassemblé et édité les sept anciens poèmes arabes connus sous le nom de Mu’allaqat ou « suspendus », c’est-à-dire la catena ou série, et a ainsi établi ce que l’on peut appeler la norme classique de la poésie et du vocabulaire anciens. Avec l’avènement des Abbassides, le vieux type arabe disparaît et la direction intellectuelle de la communauté musulmane passe aux mains des Perses.