© 2009 Fundación Urantia

| Documento 186. Poco antes de la crucifixión |

Índice

Versión múltiple |

Documento 188. El período en la tumba |

187:0.1 DESPUÉS de que los dos bandidos hubieran sido preparados, los soldados partieron, bajo el mando de un centurión, para el lugar de la crucifixión. El centurión que estaba a cargo de estos doce soldados era el mismo capitán que había dirigido a los soldados romanos la noche anterior para arrestar a Jesús en Getsemaní. Los romanos tenían la costumbre de asignar cuatro soldados a cada persona que iba a ser crucificada. Los dos bandidos fueron debidamente azotados antes de llevarselos para ser crucificados, pero Jesús no recibió ningún castigo físico adicional; el capitán pensó sin duda que ya había sido suficientemente azotado, incluso antes de ser condenado.

187:0.2 Los dos ladrones crucificados con Jesús eran cómplices de Barrabás y habrían sido ejecutados más tarde con su jefe si éste no hubiera sido liberado gracias al indulto pascual de Pilatos. Jesús fue pues crucificado en el lugar de Barrabás[1].

[1]

187:0.3 Lo que Jesús está ahora a punto a hacer, sometiéndose a la muerte en la cruz, lo hace por su propio libre albedrío. Al predecir esta experiencia, había dicho: «El Padre me ama y me sostiene porque estoy dispuesto a entregar mi vida[2]. Pero la recuperaré de nuevo. Nadie me quita la vida —la entrego por mí mismo. Tengo autoridad para entregarla, y tengo autoridad para recuperarla. Este poder lo he recibido de mi Padre».

[2][3]

187:0.4 Justo antes de las nueve de esta mañana[3], los soldados salieron del pretorio con Jesús camino del Gólgota. Mucha gente que los seguía simpatizaba en secreto con Jesús, pero la mayor parte de este grupo de doscientas personas o más estaba compuesto por sus enemigos y por holgazanes curiosos que simplemente deseaban disfrutar del horror de presenciar las crucifixiones. Sólo algunos dirigentes judíos fueron a ver a Jesús morir en la cruz

[4]. Sabiendo que Pilatos lo había entregado a los soldados romanos y que estaba condenado a muerte, los demás se ocuparon de su reunión en el templo, donde discutieron qué iban a hacer con sus discípulos.

¶ 1. CAMINO DEL GÓLGOTA

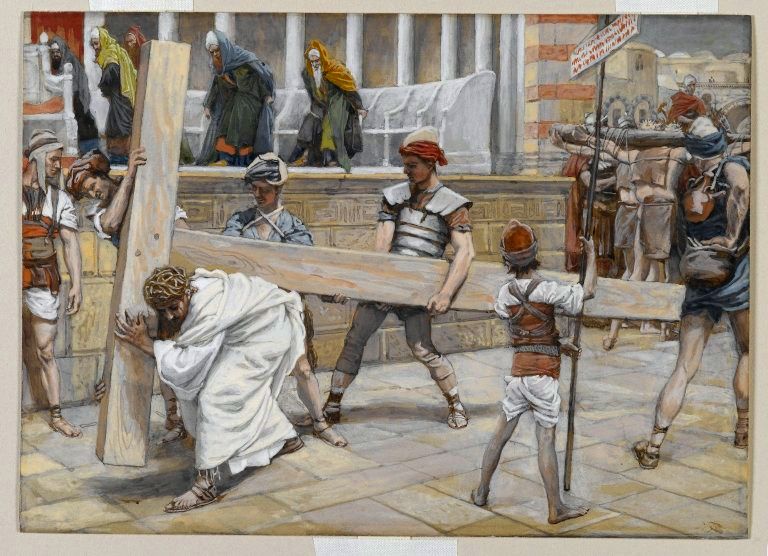

187:1.1 Antes de salir del patio del pretorio, los soldados colocaron el travesaño de la cruz sobre los hombros de Jesús[5]. Era costumbre obligar al condenado a que llevara el travesaño de la cruz hasta el lugar de la crucifixión. El condenado no llevaba toda la cruz, sino únicamente este madero más corto. Los postes de madera más largos y verticales de las tres cruces ya habían sido transportados al Gólgota y, cuando llegaron los soldados con sus presos, estaban firmemente hincados en el suelo.

187:1.2 De acuerdo con la costumbre, el capitán dirigió la procesión, llevando unas pequeñas tablillas blancas en las que se habían escrito con carbón los nombres de los criminales y la naturaleza de los crímenes por los que habían sido condenados. Para los dos ladrones, el centurión llevaba unos letreros con sus nombres, debajo de los cuales estaba escrita una sola palabra: «Bandido». Después de que la víctima había sido clavada en el travesaño y levantada hasta su sitio en el poste vertical, tenían la costumbre de clavar este letrero en el extremo superior de la cruz, justo encima de la cabeza del criminal, para que todos los espectadores pudieran saber por qué crimen se crucificaba al condenado. La inscripción que llevaba el centurión para colocarla en la cruz de Jesús había sido escrita por el mismo Pilatos en latín, griego y arameo, y decía: «Jesús de Nazaret —el rey de los judíos»[6].

187:1.3 Algunas autoridades judías que aún estaban presentes cuando Pilatos escribió esta inscripción protestaron enérgicamente porque se calificara a Jesús de «rey de los judíos». Pero Pilatos les recordó que esta acusación formaba parte de los cargos que habían llevado a condenarlo. Cuando vieron que no podían convencer a Pilatos para que cambiara de idea, los judíos le rogaron que al menos modificara la inscripción para que dijera: «Él ha dicho: ‘yo soy el rey de los judíos’». Pero Pilatos se mantuvo inflexible y no quiso cambiar el letrero. A todas sus nuevas súplicas se limitó a contestar: «Lo que he escrito, escrito está»[7].

187:1.4 Normalmente se tenía la costumbre de ir hasta el Gólgota por el camino más largo, para que un gran número de personas pudiera ver al criminal condenado, pero este día se dirigieron por el camino más directo hasta la puerta de Damasco, por donde se salía de la ciudad hacia el norte, y siguiendo esta carretera, pronto llegaron al Gólgota, el lugar oficial de las crucifixiones en Jerusalén. Más allá del Gólgota se encontraban las villas de los ricos, y al otro lado de la carretera estaban las tumbas de muchos judíos acaudalados.[1]

187:1.5 La crucifixión no era una forma de castigo judío. Tanto los griegos como los romanos habían aprendido este método de ejecución de los fenicios. Incluso Herodes, con toda su crueldad, no recurría a la crucifixión. Los romanos nunca crucificaban a un ciudadano romano; sólo sometían a este tipo de muerte deshonrosa a los esclavos y a los pueblos sometidos. Durante el asedio de Jerusalén, exactamente cuarenta años después de la crucifixión de Jesús, todo el Gólgota estuvo cubierto de miles y miles de cruces sobre las que pereció, día tras día, la flor de la raza judía. Fue en verdad una cosecha terrible por la semilla que se sembró este día.

187:1.6 Mientras la procesión de la muerte pasaba por las estrechas calles de Jerusalén, muchas mujeres judías tiernas de corazón que habían escuchado las palabras de ánimo y de compasión de Jesús, y que conocían su vida de ministerio amoroso, no pudieron contener el llanto cuando vieron que lo llevaban a una muerte tan indigna. Mientras pasaba, muchas de estas mujeres lloraban y se lamentaban. Cuando algunas de ellas se atrevieron incluso a caminar a su lado, el Maestro volvió la cabeza hacia ellas y les dijo: «Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, sino más bien por vosotras y por vuestros hijos[8]. Mi obra está a punto de terminar —pronto iré hacia mi Padre— pero los tiempos de las terribles tribulaciones para Jerusalén acaban de empezar. Mirad, se acercan los días en que diréis: Bienaventuradas las estériles y aquellas cuyos pechos nunca han amamantado a sus pequeños. En esos días rogaréis a las rocas de las colinas que caigan sobre vosotras

[9] para que os liberen de los terrores de vuestras tribulaciones».

187:1.7 Estas mujeres de Jerusalén eran en verdad valientes al manifestar su simpatía por Jesús, porque la ley prohibía estrictamente que se mostraran sentimientos amistosos por alguien que iba a ser crucificado. El populacho tenía permiso para burlarse, mofarse y ridiculizar al condenado, pero no estaba permitido expresar ninguna simpatía. Aunque Jesús apreciaba estas manifestaciones de simpatía en esta hora sombría en la que sus amigos estaban escondidos, no quería que estas mujeres de buen corazón se granjearan la indignación de las autoridades por atreverse a mostrar compasión por él. Incluso en un momento como éste, Jesús pensaba poco en sí mismo; sólo pensaba en los terribles días de tragedia que le esperaban a Jerusalén y a toda la nación judía.

187:1.8 Mientras el Maestro caminaba con dificultad hacia la crucifixión, se sintió muy cansado; estaba casi agotado. No había comido ni bebido desde la Última Cena en la casa de Elías Marcos, y tampoco le habían permitido disfrutar de un instante de sueño. Además, había soportado un interrogatorio tras otro hasta el momento de su condena, sin mencionar los azotes abusivos con el sufrimiento físico y la pérdida de sangre consiguientes. A todo esto había que añadir su extremada angustia mental, su aguda tensión espiritual y un terrible sentimiento de soledad humana.

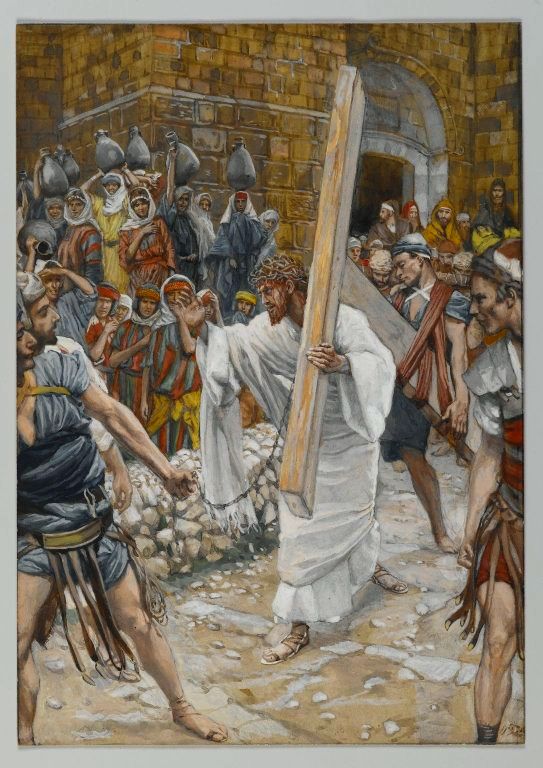

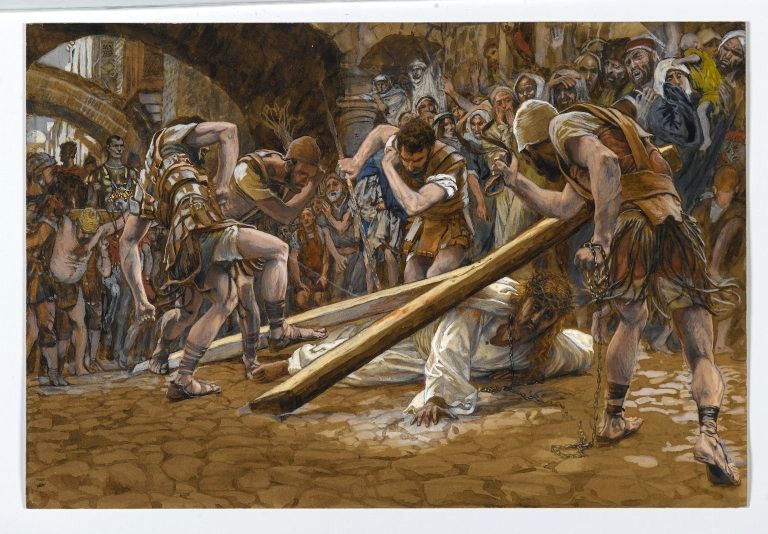

187:1.9 Poco después de pasar por la puerta que conducía fuera de la ciudad, mientras Jesús se tambaleaba llevando el travesaño de la cruz, su fuerza física flaqueó por un momento y cayó bajo el peso de su pesada carga. Los soldados le gritaron y le dieron patadas, pero no pudo levantarse. Cuando el capitán vio esto, sabiendo lo que Jesús ya había soportado, ordenó a los soldados que se detuvieran. Luego le ordenó a un transeúnte, un tal Simón de Cirene, que cogiera el travesaño de los hombros de Jesús y le obligó a llevarlo durante el resto del camino hasta el Gólgota[10].

187:1.10 Este Simón había efectuado todo el trayecto desde Cirene, en el norte de África, para asistir a la Pascua. Estaba alojado con otros cireneos justo fuera de los muros de la ciudad, y se dirigía hacia el templo para asistir a los oficios en la ciudad cuando el capitán romano le ordenó que llevara el travesaño de Jesús. Simón permaneció allí durante las horas que el Maestro tardó en morir en la cruz, hablando con muchos amigos de Jesús y con sus enemigos. Después de la resurrección y antes de marcharse de Jerusalén, se convirtió en un valeroso creyente en el evangelio del reino, y cuando regresó a su hogar, hizo entrar a su familia en el reino celestial. Sus dos hijos, Alejandro y Rufo[11], fueron unos instructores muy eficaces del nuevo evangelio en África. Pero Simón no supo nunca que Jesús, cuya carga había llevado, y el preceptor judío que en otro tiempo había favorecido a su hijo lesionado, eran la misma persona.

[2]

187:1.11 Eran poco más de las nueve cuando esta procesión de la muerte llegó al Gólgota[12], y los soldados romanos se pusieron a la tarea de clavar a los dos bandidos y al Hijo del Hombre en sus cruces respectivas.

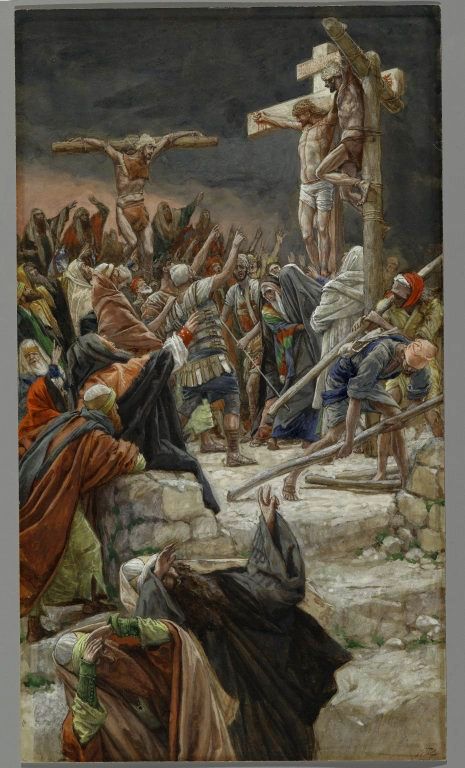

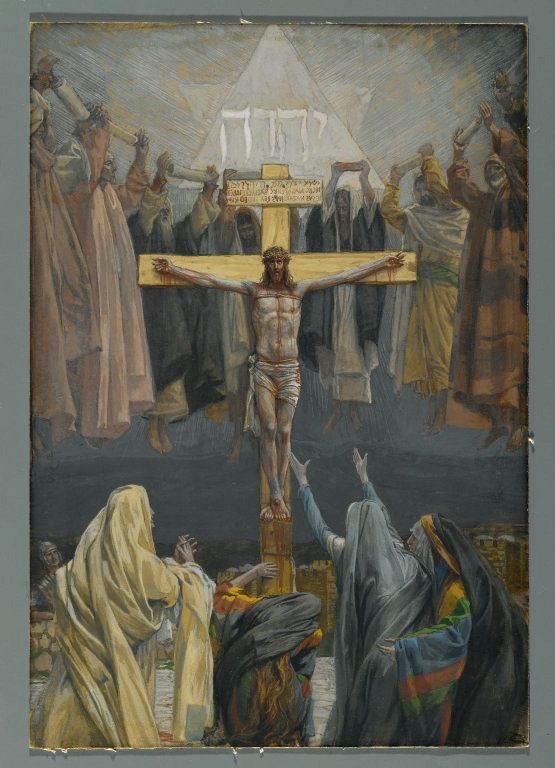

¶ 2. LA CRUCIFIXIÓN

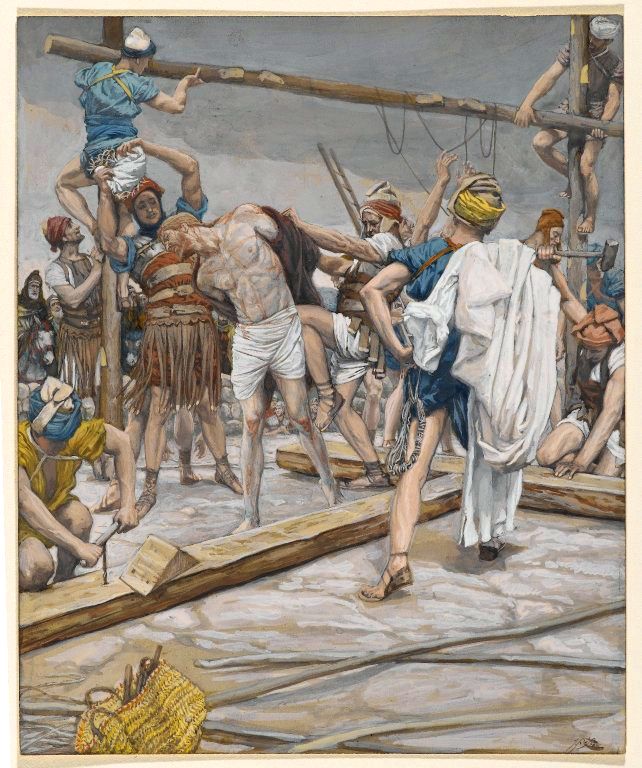

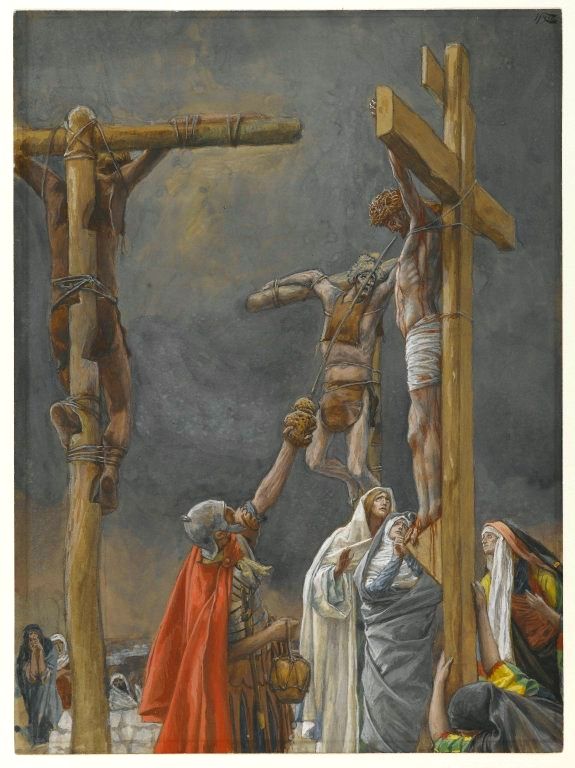

187:2.1 Los soldados ataron primero los brazos del Maestro al travesaño con unas cuerdas, y luego clavaron sus manos a la madera. Después de haber izado este travesaño en el poste, y de haberlo clavado firmemente en el brazo vertical de la cruz, ataron y clavaron los pies de Jesús a la madera, utilizando un largo clavo para atravesar los dos pies. El poste vertical tenía un gran taco, colocado a la altura adecuada, que servía como una especie de sillín para sostener el peso del cuerpo. La cruz no era alta, y los pies del Maestro se encontraban aproximadamente a sólo un metro del suelo. Por eso podía escuchar todo lo que se decía de él con irrisión, y podía ver claramente la expresión de los rostros de todos los que se mofaban de él con tanta desconsideración. Los que estaban presentes también podían escuchar fácilmente todo lo que Jesús dijo durante estas horas de tortura prolongada y de muerte lenta[13].

187:2.2 Se tenía la costumbre de quitarle toda la ropa a los que iban a ser crucificados, pero como los judíos ponían grandes objeciones a que se expusiera públicamente el cuerpo humano desnudo, los romanos siempre proporcionaban un taparrabos adecuado a todas las personas que se crucificaban en Jerusalén. En consecuencia, después de haberle quitado la ropa a Jesús, lo vistieron de esta manera antes de colocarlo en la cruz.

187:2.3 Se recurría a la crucifixión para infligir un castigo cruel y prolongado, pues la víctima a veces tardaba varios días en morir. Había en Jerusalén una importante oposición a la crucifixión, y existía una asociación de mujeres judías que siempre enviaba a una representante a las crucifixiones, con el fin de ofrecerle a la víctima un vino mezclado con drogas para disminuir sus sufrimientos. Pero cuando Jesús probó este vino narcotizado[14], a pesar de la sed que tenía, se negó a beberlo. El Maestro escogió conservar su conciencia humana hasta el instante final. Deseaba enfrentarse a la muerte, incluso de esta manera cruel e inhumana, y vencerla sometiéndose voluntariamente a la plena experiencia humana.

[3][4]

187:2.4 Antes de que Jesús fuera colocado en su cruz, los dos bandidos[15] ya habían sido situados en las suyas, maldiciendo y escupiendo continuamente a sus verdugos. Las únicas palabras de Jesús mientras lo clavaban en el travesaño fueron: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen»

[16]. No podría haber intercedido con tanto amor y misericordia a favor de sus verdugos, si estos pensamientos de devoción afectuosa no hubieran sido el móvil principal de toda su vida de servicio desinteresado. Las ideas, los móviles y los anhelos de toda una vida se revelan abiertamente en una crisis.

[5][6][7][8]

187:2.5 Después de que el Maestro fuera izado en la cruz, el capitán clavó el letrero por encima de su cabeza, y se podía leer en tres idiomas: «Jesús de Nazaret —el rey de los Judíos»[17]. Los judíos estaban furiosos por este supuesto insulto. Pero los modales irrespetuosos de los judíos habían enfadado a Pilatos; sentía que había sido intimidado y humillado, y adoptó este método para obtener una mezquina venganza. Podría haber escrito: «Jesús, un rebelde». Pero sabía muy bien que estos judíos de Jerusalén detestaban el nombre mismo de Nazaret, y estaba decidido a humillarlos de esta manera. Sabía que también se sentirían heridos en lo más vivo al ver que este galileo ejecutado era llamado «el rey de los judíos».

187:2.6 Muchos dirigentes judíos, cuando se enteraron de cómo Pilatos había intentado ridiculizarlos poniendo esta inscripción en la cruz de Jesús, se apresuraron a ir al Gólgota, pero no se atrevieron a quitar el letrero porque los soldados romanos estaban vigilando. Como no pudieron quitar el rótulo, estos dirigentes se mezclaron con la multitud e hicieron todo lo posible por incitarla a la burla y a la irrisión, a fin de que nadie se tomara en serio la inscripción.

187:2.7 El apóstol Juan, con María la madre de Jesús, Rut y Judá, llegaron a la escena[18] poco después de que Jesús hubiera sido izado a su posición en la cruz, y justo cuando el capitán estaba clavando el letrero por encima de la cabeza del Maestro. Juan fue el único de los once apóstoles que presenció la crucifixión, e incluso él no estuvo presente todo el tiempo, puesto que corrió a Jerusalén para traer a su madre y a las amigas de ésta poco después de haber llevado al Gólgota a la madre de Jesús.

[9]

187:2.8 Cuando Jesús vio a su madre, junto con Juan, su hermano y su hermana, sonrió pero no dijo nada. Mientras tanto, los cuatro soldados asignados a la crucifixión del Maestro se habían repartido, como era costumbre, sus vestidos entre ellos[19]; uno había cogido las sandalias, otro el turbante, otro el cinturón y el cuarto el manto. Sólo quedaba la túnica, el vestido sin costuras que llegaba hasta cerca de las rodillas, que iba a ser cortada en cuatro pedazos, pero cuando los soldados vieron que se trataba de una prenda tan insólita, decidieron echarla a suertes. Jesús los miraba desde arriba mientras se repartían sus vestiduras y la multitud irreflexiva se burlaba de él.

[10]

187:2.9 Fue una suerte que los soldados romanos se apropiaran de las ropas del Maestro. De lo contrario, si sus seguidores hubieran conseguido estas vestimentas, hubieran tenido la tentación de utilizar estas reliquias para adorarlas de manera supersticiosa. El Maestro deseaba que sus seguidores no tuvieran ningún objeto material que pudiera asociarse con su vida en la Tierra. Quería dejar a la humanidad únicamente el recuerdo de una vida humana dedicada al alto ideal espiritual de estar consagrado a hacer la voluntad del Padre.[11]

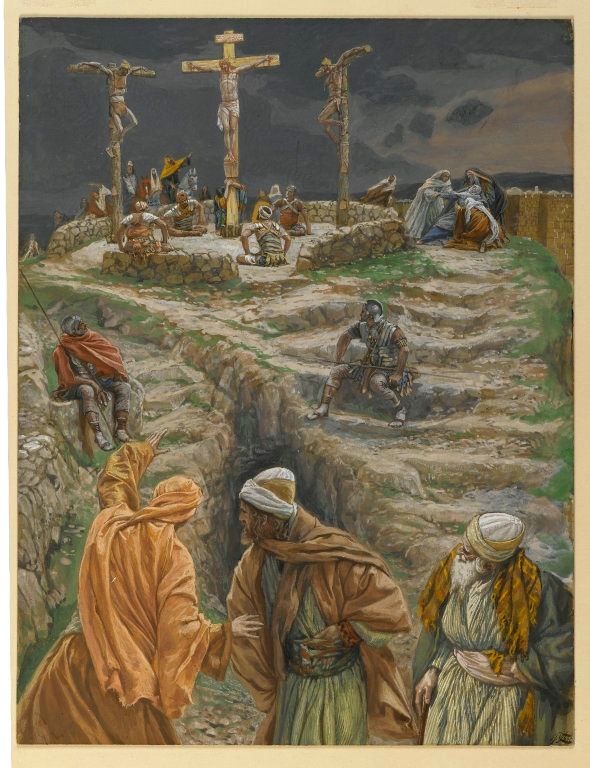

¶ 3. LOS QUE VIERON LA CRUCIFIXIÓN

187:3.1 Hacia las nueve y media de este viernes por la mañana[20], Jesús fue suspendido en la cruz. Antes de las once, más de mil personas se habían reunido para presenciar este espectáculo de la crucifixión del Hijo del Hombre. Durante estas horas espantosas, las huestes invisibles de un universo permanecieron en silencio mientras contemplaban este fenómeno extraordinario en el que el Creador estaba experimentando la muerte de la criatura, incluso la muerte más indigna de un criminal condenado.

[1]

187:3.2 Las personas que permanecieron cerca de la cruz en un momento u otro de la crucifixión fueron: María, Rut, Judá, Juan, Salomé (la madre de Juan) y un grupo de fervorosas creyentes que incluía a María (la mujer de Clopas y hermana de la madre de Jesús), María Magdalena y Rebeca, que en otro tiempo había vivido en Séforis[21]. Estos y otros amigos de Jesús guardaron silencio mientras presenciaban su gran paciencia y entereza, y contemplaban sus intensos sufrimientos.

[12][13][14][15]

[1]

187:3.3 Muchos de los que pasaban por allí movían la cabeza y se burlaban de él diciendo: «Tú que querías destruir el templo y reconstruirlo en tres días, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no bajas de tu cruz?» De la misma manera, algunos dirigentes judíos se mofaban de él diciendo: «Ha salvado a otros, pero no puede salvarse a sí mismo». Otros decían: «Si eres el rey de los judíos, bájate de la cruz y creeremos en ti». Y más tarde se burlaron aun más de él, diciendo: «Confiaba en que Dios lo liberaría. Incluso pretendía ser el Hijo de Dios —miradlo ahora— crucificado entre dos ladrones». Incluso los dos ladrones también se burlaron de él y lo llenaron de reproches[22].

187:3.4 En vista de que Jesús no quería responder a sus insultos, y puesto que se acercaba la hora del mediodía de este día especial de preparación, la mayor parte de la multitud burlona y bromista se había ido a las once y media; menos de cincuenta personas permanecieron en el lugar. Los soldados se prepararon ahora para comer y beber su vino agrio y barato mientras se instalaban para el largo velatorio. Mientras compartían su vino, brindaron irrisoriamente a la salud de Jesús, diciendo: «¡Salud y buena suerte al rey de los judíos!» Y se quedaron sorprendidos de la mirada tolerante del Maestro ante sus burlas y mofas[23].

187:3.5 Cuando Jesús los vio comer y beber, bajó la mirada hacia ellos y dijo: «Tengo sed»[24]. Cuando el capitán de la guardia oyó decir a Jesús «tengo sed», cogió un poco de vino de su botella, puso el tapón esponjoso empapado en la punta de una jabalina y lo levantó hasta Jesús para que pudiera humedecer sus labios resecos.

187:3.6 Jesús había decidido vivir sin recurrir a sus poderes sobrenaturales, y del mismo modo escogió morir en la cruz como un mortal común y corriente. Había vivido como un hombre y quería morir como un hombre —haciendo la voluntad del Padre.[11]

¶ 4. EL LADRÓN EN LA CRUZ

187:4.1 Uno de los bandidos recriminó a Jesús diciendo: «Si eres el Hijo de Dios, ¿por qué no te salvas a ti mismo y nos salvas a nosotros?»[25] Pero cuando terminó de increpar a Jesús, el otro ladrón, que había escuchado muchas veces la enseñanza del Maestro, dijo: «¿Es que ni siquiera temes a Dios? ¿No ves que sufrimos justamente por nuestras acciones, pero que este hombre sufre injustamente? Sería mejor que buscáramos el perdón de nuestros pecados y la salvación de nuestra alma»

[26]. Cuando Jesús escuchó al ladrón decir esto, volvió la cara hacia él y le sonrió con aprobación. Al ver el rostro de Jesús vuelto hacia él, el malhechor reunió su valor, avivó la llama vacilante de su fe, y dijo: «Señor, acuérdate de mí cuando entres en tu reino». Entonces Jesús dijo: «En verdad, en verdad te digo hoy, algún día estarás conmigo en el Paraíso»

[27].

[9][16][17]

[1][2][4][5]

187:4.2 En medio de los dolores de la muerte física, el Maestro tenía tiempo para escuchar la confesión de fe del bandido creyente. Cuando este ladrón intentó alcanzar la salvación, encontró la liberación. Muchas veces antes de este momento había sentido el impulso de creer en Jesús, pero sólo en estas últimas horas de conciencia se volvió de todo corazón hacia la enseñanza del Maestro. Cuando vio la manera en que Jesús afrontaba la muerte en la cruz, este ladrón ya no pudo resistir la convicción de que el Hijo del Hombre era en verdad el Hijo de Dios.

187:4.3 Durante este episodio de la conversión del ladrón y de su recibimiento en el reino por parte de Jesús, el apóstol Juan estaba ausente, pues había ido a la ciudad para traer a su madre y a las amigas de ésta a la escena de la crucifixión. Lucas escuchó posteriormente esta anécdota de labios del capitán romano de la guardia, que se había convertido.

187:4.4 El apóstol Juan habló de la crucifixión tal como recordaba el acontecimiento dos tercios de siglo después de haber ocurrido. Los otros escritos se basaron en el relato del centurión romano que estaba de servicio, el cual, a causa de lo que había visto y oído, creyó posteriormente en Jesús y entró plenamente en la hermandad del reino de los cielos en la Tierra.

187:4.5 Este joven, el bandido arrepentido, había sido inducido a una vida de violencia y de fechorías por aquellos que ensalzaban esta carrera de pillaje como una protesta patriótica eficaz contra la opresión política y la injusticia social. Este tipo de enseñanza, unido al deseo de aventuras, conducía a muchos jóvenes, por otra parte bien intencionados, a alistarse en estas arriesgadas expediciones de robo a mano armada. Este joven había considerado a Barrabás como un héroe. Ahora veía que se había equivocado. Aquí en la cruz, a su lado, veía a un hombre realmente grande, a un verdadero héroe. Éste era un héroe que inflamaba su fervor e inspiraba sus ideas más elevadas de dignidad moral y vivificaba todos sus ideales de coraje, de virilidad y de valentía. Al contemplar a Jesús, brotó en su corazón un sentimiento irresistible de amor, de lealtad y de auténtica grandeza.

187:4.6 Si cualquier otra persona de la burlona multitud hubiera experimentado el nacimiento de la fe en su alma y hubiera apelado a la misericordia de Jesús, habría sido recibida con la misma consideración afectuosa que se había mostrado al bandido creyente.

187:4.7 Poco después de que el ladrón arrepentido hubiera escuchado la promesa del Maestro de que algún día se encontrarían en el Paraíso, Juan regresó de la ciudad trayendo con él a su madre y a un grupo de casi doce mujeres creyentes. Juan ocupó su lugar al lado de María, la madre de Jesús, sosteniéndola. Su hijo Judá se encontraba al otro lado. Cuando Jesús contempló esta escena, ya era mediodía, y dijo a su madre: «Mujer, he aquí a tu hijo». Y hablándole a Juan, le dijo: «Hijo mío, he aquí a tu madre». Luego se dirigió a los dos, diciendo: «Deseo que os vayáis de este lugar»[28]. Y así, Juan y Judá alejaron a María del Gólgota. Juan llevó a la madre de Jesús al lugar donde él se alojaba en Jerusalén, y luego se apresuró en volver a la escena de la crucifixión. Después de la Pascua, María regresó a Betsaida, donde vivió en la casa de Juan durante el resto de su vida física. María no llegó a vivir más de un año después de la muerte de Jesús.

[18][19][20][21]

187:4.8 Después de marcharse María, las otras mujeres se retiraron a corta distancia y permanecieron acompañando a Jesús hasta que éste expiró en la cruz. Y aún se hallaban allí cuando bajaron el cuerpo del Maestro para ser sepultado.

¶ 5. LAS ÚLTIMAS HORAS EN LA CRUZ

187:5.1 Aunque era pronto para que se produjera un fenómeno así en esta estación del año, poco después de las doce el cielo se oscureció a causa de la presencia de arena fina en el aire[29]. La población de Jerusalén sabía que esto significaba la llegada de una tormenta de arena con viento caliente procedente del desierto de Arabia. Antes de la una el cielo se puso tan oscuro que ocultó al Sol, y el resto de la multitud se apresuró a regresar a la ciudad. Cuando el Maestro abandonó su vida poco después de esta hora, menos de treinta personas estaban presentes, únicamente los trece soldados romanos y un grupo de unos quince creyentes. Todos estos creyentes eran mujeres, excepto dos: Judá el hermano de Jesús, y Juan Zebedeo, que regresó a la escena justo antes de que expirara el Maestro.

[22][23][24]

187:5.2 Poco después de la una, en medio de la creciente oscuridad de la violenta tormenta de arena, Jesús empezó a perder su conciencia humana. Había pronunciado sus últimas palabras de misericordia, de perdón y de exhortación. Su último deseo —acerca del cuidado de su madre— había sido expresado. Durante esta hora en que la muerte se acercaba, la mente humana de Jesús recurrió a la repetición de numerosos pasajes de las escrituras hebreas, en particular los salmos[30]. El último pensamiento consciente del Jesús humano estuvo ocupado en la repetición mental de una parte del Libro de los Salmos que ahora se conoce como los salmos veinte, veintiuno y veintidós. Aunque sus labios se movían a menudo, estaba demasiado débil como para pronunciar las palabras de estos pasajes, que tan bien conocía de memoria, a medida que cruzaban por su mente. Sólo en pocas ocasiones aquellos que estaban cerca lograron captar algunas palabras, tales como: «Sé que el Señor salvará a su ungido»

[31], «Tu mano descubrirá a todos mis enemigos»

[32] y «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?»

[33] Jesús no albergó en ningún momento la menor duda de que había vivido de acuerdo con la voluntad del Padre; y nunca dudó de que ahora abandonaba su vida carnal de acuerdo con la voluntad de su Padre. No tenía el sentimiento de que el Padre lo había abandonado; simplemente estaba recitando en su conciencia evanescente numerosos pasajes de las escrituras, entre ellos este salmo veintidós que comienza diciendo «Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?» Y dio la casualidad de que éste fue uno de los tres pasajes que pronunció con la suficiente claridad como para ser escuchado por aquellos que estaban cerca.

[20][22][23][24][25][26][27]

[1]

187:5.3 La última petición que el Jesús mortal hizo a sus semejantes tuvo lugar alrededor de la una y media, cuando dijo por segunda vez: «Tengo sed»[34]. Y el mismo capitán de la guardia le humedeció de nuevo los labios con la misma esponja mojada en el vino agrio, que en aquella época llamaban vulgarmente vinagre.

[15]

187:5.4 La tormenta de arena se volvió más intensa y los cielos se oscurecieron cada vez más. Sin embargo, los soldados y el pequeño grupo de creyentes permanecían allí. Los soldados se habían agachado cerca de la cruz, acurrucados todos juntos para protegerse de la arena cortante. La madre de Juan y otras personas observaban desde cierta distancia, donde estaban un poco resguardadas bajo una roca saliente. Cuando el Maestro exhaló finalmente su último suspiro, al pie de su cruz se encontraban su hermano Judá, su hermana Rut, Juan Zebedeo, María Magdalena y Rebeca, la que había vivido en Séforis[35].

[9][24]

187:5.5 Fue justo antes de las tres cuando Jesús, dando un grito, exclamó: «¡Todo se ha consumado! Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu». Cuando hubo dicho esto, inclinó la cabeza y abandonó la lucha por la vida. Cuando el centurión romano vio cómo Jesús había muerto, se golpeó el pecho y dijo: «Éste era en verdad un hombre justo; debe haber sido realmente un Hijo de Dios»[36]. Y a partir de ese momento empezó a creer en Jesús.

[28][29][30]

187:5.6 Jesús murió majestuosamente —tal como había vivido. Admitió sin reservas su realeza y permaneció dueño de la situación durante todo este trágico día. Se dirigió voluntariamente a su muerte ignominiosa después de haber previsto la seguridad de sus apóstoles escogidos. Detuvo sabiamente la violencia alborotadora de Pedro y dispuso que Juan pudiera estar cerca de él hasta el fin de su existencia mortal. Reveló su verdadera naturaleza al sanguinario sanedrín y le recordó a Pilatos el origen de su autoridad soberana como Hijo de Dios. Partió para el Gólgota llevando el travesaño de su propia cruz y terminó su donación amorosa entregando el espíritu que había adquirido como mortal al Padre Paradisiaco. Después de una vida así —y en el momento de una muerte semejante— el Maestro podía decir en verdad: «Se acabó»[37].

[1]

187:5.7 Como éste era el día tanto de la preparación de la Pascua como del sábado[38], los judíos no querían que estos cuerpos permanecieran expuestos en el Gólgota. Por eso, se presentaron ante Pilatos para pedirle que rompieran las piernas de estos tres hombres, que fueran rematados, para poder bajarlos de sus cruces y echarlos en la fosa común de los criminales antes de ponerse el Sol. Cuando Pilatos escuchó esta petición, envió inmediatamente a tres soldados para que rompieran las piernas y remataran a Jesús y a los dos bandidos

[39].

[31]

187:5.8 Cuando estos soldados llegaron al Gólgota, actuaron en consecuencia con los dos ladrones, pero para su gran sorpresa, se encontraron con que Jesús ya había muerto[40]. Sin embargo, para asegurarse de su muerte, uno de los soldados le clavó su lanza en el costado izquierdo. Aunque era corriente que las víctimas de la crucifixión permanecieran vivas en la cruz incluso durante dos o tres días, la abrumadora agonía emocional y la aguda angustia espiritual de Jesús provocaron el final de su vida mortal en la carne en poco menos de cinco horas y media.

[31]

¶ 6. DESPUÉS DE LA CRUCIFIXIÓN

187:6.1 En medio de la oscuridad de la tormenta de arena[41], hacia las tres y media, David Zebedeo envió al último de sus mensajeros con la noticia de la muerte del Maestro. Despachó al último de sus corredores hacia la casa de Marta y María en Betania, donde suponía que estaba la madre de Jesús con el resto de la familia.

[15]

187:6.2 Después de la muerte del Maestro, Juan envió a las mujeres, bajo la dirección de Judá, a la casa de Elías Marcos, donde permanecieron durante el sábado. En cuanto a Juan, que ya era bien conocido por el centurión romano, permaneció en el Gólgota hasta que José y Nicodemo llegaron a la escena con una orden de Pilatos autorizándolos a tomar posesión del cuerpo de Jesús.[20]

187:6.3 Así es como terminó un día de tragedia y de dolor para un inmenso universo, cuyos millares de inteligencias se habían estremecido ante el impresionante espectáculo de la crucifixión de la encarnación humana de su amado Soberano; estaban atónitas ante esta exhibición de insensibilidad y de perversidad humanas.[2][32]

| Documento 186. Poco antes de la crucifixión |

Índice

Versión múltiple |

Documento 188. El período en la tumba |

¶ Referencias

¶  Artículos

Artículos

- ↑ 187:1.4: #1, #2. Recreaciones de la Jerusalén de Jesús, Jan Herca (licencia , 2006

- ↑ 187:1.10: #1; ↑ 187:6.3: #1. Maxien Quiz n°17 Las respuestas, Max Masotti, Le Lien, 2014

- ↑ 187:2.3: #1. Misticismo y enteógenos, Halbert Katzen, JD, 2023

- ↑ 187:2.3: #1. El milagro de la recuperación, Jay Newbern, Journal, 1995

- ↑ 187:2.4: #1. La religión de Jesús, Bruce R. Jackson, Journal, 1997

- ↑ 187:2.4: #1. Un evento de crisis catastrófico de alcance mundial, Halbert Katzen, JD, 2023

- ↑ 187:2.4: #1, #2. Crisis Emergencias Exigencias, Halbert Katzen, JD, 2023

- ↑ 187:2.4: #1. Crisis familiares, Rick Lyon, Journal, 2018

- ↑ 187:2.7: #1; ↑ 187:4.1: #1; ↑ 187:5.4: #1. Maxien Quiz n°19 Las respuestas, Max Masotti, Le Lien, 2014

- ↑ 187:2.8: #1. La Sábana Santa de Turín y los Documentos de Urantia, Dennis Marshall, Fellowship Herald, 2017

- ↑ 187:2.9: #1; ↑ 187:3.6: #1. La voluntad de Dios, Ken Glasziou, Innerface International, 2004

- ↑ 187:3.2: #1, #2. La familia de Jesús, Jan Herca (licencia , 2009

- ↑ 187:3.2: #1. El misterio de las Marías, Jean Royer, Le Lien, 2000

- ↑ 187:3.2: #1, #2. La hermana de María María, Lauri Korpelainen, Journal, 1996

- ↑ 187:3.2: #1; ↑ 187:5.3: #1; ↑ 187:6.1: #1. Maxien Quiz n°18 Las respuestas, Max Masotti, Le Lien, 2014

- ↑ 187:4.1: #1. Giscala, Jan Herca (licencia , 2009

- ↑ 187:4.1: #1. La fe y el camino de la canalización, Ken Glasziou, 6-0-6, 1993

- ↑ 187:4.7: #1. El señor y la señora Zebedeo: una pareja extraordinaria, Carole Jett, Journal, 1995

- ↑ 187:4.7: #1. Primeras persecuciones de los seguidores de Jesús y dispersión de los apóstoles, Lawrence J. Bowman, Fellowship Herald, 2016

- ↑ 187:4.7: #1; ↑ 187:5.2: #1; ↑ 187:6.2: #1. Prueba n.º 21: Respuestas, Max Masotti, Le Lien, 2015

- ↑ 187:4.7: #1, #2. Casado, Yves Guillot-Goguet, Le Lien, 2011

- ↑ 187:5.1: #1; ↑ 187:5.2: #1. Le Lien Urantien — Número 69 — Invierno de 2014, Ivan Stol, Guy de Viron, Max Masotti, Georges Michelson-Dupont, Dominique Ronfet, Le Lien, 2014

- ↑ 187:5.1: #1; ↑ 187:5.2: #1. Maxien Quiz n°19 Las respuestas, Max Masotti, Le Lien, 2014

- ↑ 187:5.1: #1; ↑ 187:5.2: #1; ↑ 187:5.4: #1. Elogio de David Linthicum, Rick Lyon, Tidings, 2022

- ↑ 187:5.2: #1. Dudas y dudas, Jean Royer, Le Lien, 2003

- ↑ 187:5.2: #1. Maxien Quiz n°12 Las respuestas, Max Masotti, Le Lien, 2012

- ↑ 187:5.2: #1. Maxien Quiz n°16 Las respuestas, Max Masotti, Le Lien, 2013

- ↑ 187:5.5: #1. Escape terrestre, Claude Flibotte, Le Lien, 2020

- ↑ 187:5.5: #1. ¡Pensamientos sobre el alma de Jesús y su destino!, Claude Flibotte, Reflectivite, 2024

- ↑ 187:5.5: #1. Se acerca un evento asombroso para los lectores del _Libro de Urantia_ (¡y tal vez para el mundo!), Sue Haskell, Paula Thompson y Abert Einstein Lassiter, Fellowship Herald, 2022

- ↑ 187:5.7: #1; ↑ 187:5.8: #1. La izquierda es derecha (Adición al informe sobre el Santo Sudario de Turín), Halbert Katzen, JD, 2022

- ↑ 187:6.3: #1. Réflectivité - Número 235 - Mayo/junio de 2010, Line St-Pierre, Clermont Fortier, Cécile Guillemette, Reflectivite, 2010

¶  Ayudas de estudio

Ayudas de estudio

- ↑ 187:0.2: #1; ↑ 187:3.2: #1; ↑ 187:4.1: #1; ↑ 187:5.2: #1; ↑ 187:5.6: #1. Cuaderno VIII — Adoración y sabiduría — Parte IV: La vida y las enseñanzas de Jesús, William S. Sadler, 1959

- ↑ 187:0.3: #1; ↑ 187:4.1: #1. Cuaderno IV — Jesus — Parte I — Palabras de Jesús, William S. Sadler, 1959

- ↑ 187:0.3: #1. Cuaderno V — Teología de El Libro de Urantia — 29. Cristología, William S. Sadler, 1959

- ↑ 187:4.1: #1. Cuaderno I — Prólogo y primera parte — Documento 11. La Isla Eterna del Paraíso, William S. Sadler, 1959

- ↑ 187:4.1: #1. Cuaderno III — Estudios temáticos — Fe, William S. Sadler, 1959

¶  La Biblia

La Biblia

- ↑ 187:0.2 Jesús crucificado con dos ladrones: Mt 27:38; Mc 15:27; Lc 23:32; Jn 19:18.

- ↑ 187:0.3 Entrego mi vida: Jn 10:17-18.

- ↑ 187:0.4 La hora a la que Jesús fue llevado: Jn 19:16b.

- ↑ 187:0.4 Los que presenciaron la crucifixión: Lc 23:27.

- ↑ 187:1.1 Porteamiento de la cruz: Jn 19:16b-17.

- ↑ 187:1.2 El letrero: el rey de los judíos: Mt 27:37; Mc 15:26; Lc 23:38; Jn 19:19-20.

- ↑ 187:1.3 Pilatos: «lo escrito, escrito está»: Jn 19:21-22.

- ↑ 187:1.6 Hijas, llorad por vosotras: Lc 23:27-30.

- ↑ 187:1.6 Rogaréis a las rocas que caigan sobre vosotras: Os 10:8.

- ↑ 187:1.9 Portar la cruz de Jesús: Mt 27:32; Mc 15:21; Lc 23:26.

- ↑ 187:1.10 Alejandro y Rufo: Mc 15:21.

- ↑ 187:1.11 Lugar de la crucifixión: Mt 27:33; Mc 15:22; Lc 23:33a; Jn 19:17.

- ↑ 187:2.1 La crucifixión: Mt 27:35a; Mc 15:24a; Lc 23:33b; Jn 19:18a.

- ↑ 187:2.3 Jesús rehúsa los narcóticos: Mt 27:34; Mc 15:23.

- ↑ 187:2.4 Los dos bandidos: Mt 27:38; Mc 15:27; Lc 23:32; Jn 19:18b.

- ↑ 187:2.4 Padre, perdónalos: Lc 23:34a.

- ↑ 187:2.5 El letrero: el rey de los judíos: Mt 27:37; Mc 15:26; Lc 23:38; Jn 19:19-20.

- ↑ 187:2.7 Llega la familia de Jesús: Mt 27:56.

- ↑ 187:2.8 Se reparten sus ropas: Sal 22:18; Mt 27:35b; Mc 15:24b; Lc 23:34b; Jn 19:23-24.

- ↑ 187:3.1 La hora de la crucifixión: Mc 15:25.

- ↑ 187:3.2 Los que permanecieron en la cruz: Mt 27:55-56; Mc 15:40-41; Lc 23:48-49; Jn 19:25.

- ↑ 187:3.3 Burlas y reproches crueles: Mt 27:39-44; Mc 15:29-32; Lc 23:35-37,39.

- ↑ 187:3.4 Los soldados se sientan y observan: Mt 27:36.

- ↑ 187:3.5 Jesús: «Tengo sed»: Lc 23:36.

- ↑ 187:4.1 El primer bandido recrimina a Jesús: Lc 23:39.

- ↑ 187:4.1 El segundo bandido defiende a Jesús: Lc 23:40-42.

- ↑ 187:4.1 La respuesta de salvación de Jesús: Lc 23:43.

- ↑ 187:4.7 María puesta al cuidado de Juan: Jn 19:26-27.

- ↑ 187:5.1 La oscuridad, una tormenta de arena: Mt 27:45; Mc 15:33; Lc 23:44-45a.

- ↑ 187:5.2 Jesús recita pasajes de las escrituras: Mt 27:46; Mc 15:34.

- ↑ 187:5.2 El Señor salvará a su ungido: Sal 20:6.

- ↑ 187:5.2 Tu mano descubrirá a todos mis enemigos: Sal 21:8.

- ↑ 187:5.2 Dios mío, ¿por qué me has abandonado?: Sal 22:1.

- ↑ 187:5.3 De nuevo «Tengo sed»: Mt 27:48; Mc 15:36a; Jn 19:28-30a.

- ↑ 187:5.4 Los que vieron morir a Jesús: Lc 23:49.

- ↑ 187:5.5 Un verdadero Hijo de Dios: Mt 27:54; Mc 15:39; Lc 23:47.

- ↑ 187:5.6 Se acabó: Jn 19:30.

- ↑ 187:5.7 Día de la preparación: Mc 15:42; Lc 23:54; Jn 19:31ab,42a.

- ↑ 187:5.7 Petición para quebrarles las piernas: Jn 19:31c.

- ↑ 187:5.8 No le quebraron los huesos, pero fue alanceado: Jn 19:32-34.

- ↑ 187:6.1 La oscuridad de la tormenta de arena: Mt 27:45; Mc 15:33; Lc 23:44-45a.

¶  Otros libros

Otros libros

- ↑ 187:3.1 187:3.1: Corán, ---, capítulo 4, p. v157